INTRODUCCIÓN

La infancia y la adolescencia son periodos donde se necesita una adecuada nutrición para alcanzar el máximo potencial de crecimiento. Durante estas etapas se puede observar un aumento dinámico de la masa grasa, así como de la masa libre de grasa, resultante del crecimiento corporal (1). En general los aumentos acentuados en el porcentaje de grasa corporal (%GC) en ambos sexos son similares en la infancia mientras que, durante la adolescencia, las diferencias son inminentes (2): las niñas ganan más grasa corporal mientras que los niños ganan masa muscular.

De hecho, el organismo humano requiere nutrientes esenciales en cantidades adecuadas para asegurar que el crecimiento celular, la proliferación y la diferenciación genética puedan desarrollarse sin obstáculos (3). Para ello es necesario mantener un equilibrio energético en la alimentación, pues un déficit energético puede traer como consecuencia la desnutrición, así como el exceso se refleja en el sobrepeso y la obesidad, respectivamente.

El análisis de la composición corporal in vivo se puede utilizar en niños y adolescentes para evaluar el crecimiento físico y el estado nutricional. Por ejemplo, las dimensiones e índices antropométricos tienen el potencial de proporcionar información importante sobre la composición corporal, tanto en adultos como en niños (4).

En consecuencia, estudiar el porcentaje de grasa corporal en niños y adolescentes es muy relevante, puesto que un elevado nivel de adiposidad corporal en la infancia y la adolescencia se refleja en sobrepeso y obesidad (5,6).

Hasta la fecha, varios estudios internacionales han evidenciado que, elevados niveles de grasa corporal en la infancia y adolescencia se han asociado con el sobrepeso y la obesidad, así como con un mayor riesgo de enfermedades no transmisibles en la edad adulta, como la diabetes de tipo 2 y las enfermedades cardiovasculares (7-9). Incluso en los últimos años en Chile, la encuesta nacional de salud publicada ha detectado elevadas prevalencias de sobrepeso (39,8 %) y obesidad (31,2 %) (10), y estudios recientes han identificado riesgo metabólico (11) y elevados niveles de adiposidad corporal en los niños y adolescentes chilenos (12).

En consecuencia, a pesar de la importancia reconocida de medir el %GC en la población escolar chilena, hasta donde se sabe son escasos los estudios que proponen ecuaciones para estimar el %GC, limitándose a edades específicas (13,14); además, son nulos los estudios que proponen ecuaciones que abarquen un amplio rango de edades, desde la infancia hasta la adolescencia, respectivamente.

Por lo tanto, basados en investigaciones anteriores, en las que se han demostrado asociaciones de los pliegues cutáneos con el %GC en niños y adolescentes (15-17), y además, recientemente, otros estudios han evidenciado que los índices antropométricos son excelentes predictores de la adiposidad corporal (como el índice de masa corporal o IMC, el índice ponderal o IP, la circunferencia de la cintura o CC y el índice cintura-estatura o ICE) (18-20), este estudio supone que la inclusión de los pliegues cutáneos tricipital y subescapular, así como el IMC, el IP y el ICE en los modelos predictivos, podrían dar lugar al desarrollo de ecuaciones antropométricas para predecir el %GC de los niños y adolescentes chilenos.

Este estudio se propone los siguientes objetivos: a) identificar los indicadores antropométricos que se relacionan con el %GC y b) validar ecuaciones de regresión para predecir el %GC de niños y adolescentes a partir del uso de la absorciometría de rayos X de doble energía (DXA) como método de referencia.

MATERIAL Y MÉTODOS

TIPO DE ESTUDIO Y MUESTRA

Se diseñó un estudio descriptivo (transversal) de 1126 escolares (588 hombres y 538 mujeres) de la región del Maule (Chile). La selección de la muestra fue no probabilística (cuotas). El rango de edad oscila desde los 6,0 hasta los 17,9 años. Todos los escolares estaban matriculados en colegios municipales de nivel primario y secundario de cuatro provincias de la región del Maule (Curicó, Cauquenes, Linares y Talca).

Fueron incluidos en el estudio los niños y adolescentes que estaban en el rango de edad establecido y los que completaron las medidas antropométricas y el escaneo por DXA. Se excluyeron los escolares que habían presentado algún tipo de fractura ósea y estuvieron enyesados en los últimos tres meses, y a los que presentaban algún tipo de discapacidad física que les imposibilitara valerse por sí mismos al momento de las evaluaciones.

Los padres y/o tutores de los escolares estuvieron de acuerdo con los requisitos establecidos para el estudio y firmaron el consentimiento informado. Los niños y adolescentes firmaron el asentimiento y las condiciones de las evaluaciones que se realizaron en cada uno de sus colegios. El protocolo de medición antropométrica y del escaneo DXA se efectuó de acuerdo a las indicaciones del comité de ética de la Universidad Autónoma (238/2013) y la Declaración de Helsinki (Asociación Médica Mundial) para sujetos humanos.

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS

Las evaluaciones se efectuaron en un laboratorio de la universidad en horario escolar (de lunes a viernes). Se efectuó durante los meses de abril a junio y de agosto a noviembre del año 2017. Se registró la edad decimal de cada estudiante (fecha de nacimiento y fecha de evaluación). Se midieron el peso, la estatura, dos pliegues cutáneos (tricipital y subescapular) y la circunferencia de la cintura (CC) de acuerdo con las recomendaciones de Ross y Marfell-Jones (21).

El peso corporal (kg) se midió utilizando una balanza electrónica (Tanita, Reino Unido) con una escala de 0 a 150 kg y una precisión de 100 g. Para la estatura de pie se utilizó un estadiómetro portátil (Seca Gmbh & Co. KG, Hamburgo, Alemania) con una precisión de 0,1 mm, de acuerdo con el plano de Francfort. La circunferencia de la cintura (cm) se midió en el punto medio entre las costillas inferiores y la parte superior de la cresta ilíaca con una cinta métrica Seca de metal graduada en milímetros, con una precisión de 0,1 cm. Los pliegues cutáneos tricipital y subescapular se midieron a través de un plicómetro Harpenden (British Indicators, UK), que ejerce una presión constante de 10 g·mm-2 y con un rango de medición de 0 mm a 80 mm. Todas las medidas antropométricas se realizaron en dos oportunidades. El error técnico de medida (ETM) tuvo valores desde el 1,0 hasta el 1,9 %. Este proceso estuvo a cargo de dos los investigadores del estudio con capacitación en ISAK, nivel II.

Se calcularon tres índices antropométricos. El índice de masa corporal (IMC) se determinó por medio de la fórmula: IMC = peso (kg) / estatura2 (m); el índice ponderal con la fórmula: IP = peso (kg) / estatura3 (m); y el índice cintura-estatura con la fórmula: ICE = circunferencia de la cintura (cm) / estatura (cm).

El análisis de cuerpo total (DXA) consistió en escanear el cuerpo (sin cabeza) para ambos sexos. Las exploraciones se llevaron a cabo en un laboratorio utilizando un densitómetro. Se estimó el %GC a través de un equipo Lunar Prodigy (General Electric, Fairfield, CT, EE. UU.) con software ENCORE 2006. El procedimiento consistió en que los sujetos se deben acostar sobre la plataforma de exploración (posición supina con los brazos y piernas extendidas en pronación). Los tobillos se sujetan junto a una cinta de velcro para asegurar el posicionamiento estándar. El equipo fue calibrado todos los días (antes de iniciar los escaneos) según las recomendaciones del proveedor.

El proceso de evaluación estuvo a cargo de uno los investigadores del estudio y se escaneó al 10 % de la muestra total dos veces (54 chicas y 60 chicos). El ETM entre ambas evaluaciones tuvo un intervalo de tres días y los valores oscilaron del 1,5 al 3,2 %.

NIVEL

La prueba de normalidad se verificó por medio de Kolmogorov-Smirnov. Se realizaron cálculos de estadística descriptiva (promedio, desviación estándar, rango). Las comparaciones entre ambos sexos se efectuaron por medio de test t para muestras independientes. Para relacionar las variables e indicadores antropométricos con la referencia (DXA) se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson simple y múltiple. Se desarrollaron cuatro modelos de regresión simple y múltiple por pasos (dos para hombres y dos para mujeres). El proceso de selección de los modelos se llevó a cabo a partir de R2, error estándar de estimación (EEE), prueba de contraste de Durbin-Watson, tolerancia y factor de inflación de la varianza (FIV). Se calculó también el coeficiente de correlación de concordancia (CCC) de Lin (1989). El nivel de significancia adoptado fue de 0,05. Los cálculos se efectuaron en planillas de Microsoft Excel, en SPSS 16.0 y en MedCalc 11.1.0.

RESULTADOS

Las características antropométricas por rangos de edad y sexo se observan en la tabla I. Las comparaciones entre ambos sexos reflejaron diferencias significativas (p < 0,05). Los hombres presentaron valores superiores en relación a las mujeres en el peso a los 12 y 15-17 años; en la estatura, desde los 13 hasta los 17 años; en la CC, a los 10 años. Por el contario, las mujeres presentaron valores superiores en comparación con los hombres en el pliegue tricipital desde los 11 hasta los 17 años, en el pliegue subescapular desde los 12 hasta los 17 años, en el Σ (Tr + SE) y %GC (DXA) desde los 6 a 9 años y desde los 12 hasta 17 años, y además, en el IP desde los 12 a los 17 años. No hubo diferencias significativas entre ambos sexos en el IMC y el ICE en todas las edades (p > 0,05).

Tabla I. Características antropométricas de la muestra estudiada

C: circunferencia; TR: tricipital; SE: subescapular; ICE: índice cintura-estatura; IMC: índice de masa corporal; IP: índice ponderal; X: promedio; DE: desviación estándar.

*Diferencia significativa en relación a las mujeres (p < 0,05)..

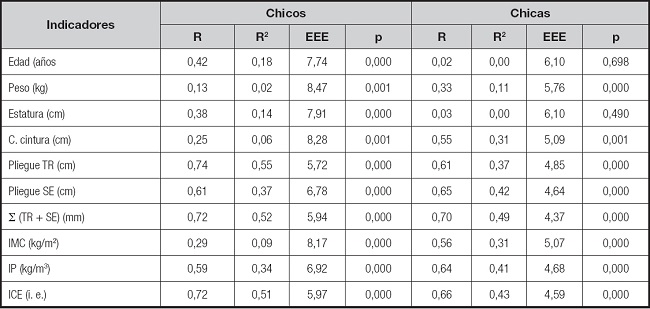

Las correlaciones entre medidas e índices antropométricos con el %GC (DXA) de los niños y adolescentes chilenos de ambos sexos se pueden apreciar en la tabla II. En los hombres, los valores del coeficiente de correlación oscilaron desde r = 0,13 a 0,72, mientras que en mujeres, desde r = 0,03 hasta 0,70. Los mejores coeficientes de determinación se observan en ambos sexos en el pliegue tricipital y subescapular, Σ (R + SE), IP e ICE, respectivamente.

Tabla II. Relación entre indicadores antropométricos y % de grasa corporal determinado por DXA como método de referencia

C: circunferencia; TR: tricipital; SE: subescapular; ICE: índice cintura-estatura; IMC: índice de masa corporal; IP: índice ponderal; EEE: error estándar de estimación.

Las ecuaciones para predecir el %GC en escolares de ambos sexos se describen en la tabla III. Los mejores modelos predictivos en ambos sexos se basaron en la combinación del Σ (TR + SE), la edad, el ICE y el IP. El coeficiente de determinación en los hombres reflejó un 70 % para la ecuación 1, y un 68 % para la ecuación 2. En las mujeres, para la ecuación 3 fue del 60 % y para la ecuación 4 del 59 %. En las cuatro ecuaciones generadas, los valores del EEE oscilan de 3,86 a 4,83; los valores de la tolerancia oscilan entre 0,42 y 0,92, los valores de Durbin-Watson de 1,83 a 1,89, y los valores VIF fueron inferiores a 2,39 en todos los casos.

Tabla III. Ecuaciones antropométricas que predicen el porcentaje de grasa corporal para escolares de ambos sexos

TR: tricipital; SE: subescapular; ICE: índice cintura-estatura; T: tolerancia; VIF: factor de inflación de la varianza.

Los valores que definen el grado de acuerdo entre la ecuación de referencia (DXA) con las ecuaciones desarrolladas se observan en la tabla IV. No hubo diferencias significativas entre la referencia y las ecuaciones propuestas para ambos sexos (p > 0,05). Los valores de CCC para las ecuaciones de hombres fueron ligeramente superiores (0,82 y 0,81) en relación a las mujeres (0,75 y 0,74); consecuentemente, estos valores se reflejan en la precisión y exactitud aunque, en general, las cuatro ecuaciones indican valores aceptables en términos de dispersión y proximidad al valor real de DXA.

Tabla IV. Valores del índice de reproducibilidad deseable (DRI) para la concordancia entre DXA y las ecuaciones propuestas

GC: grasa corporal; CCC: coeficiente de correlación de acuerdo; P: probabilidad; DE: desviación estándar; Min: mínimo; Max: máximo; DXA: absorciometría de rayos X de doble energía.

DISCUSIÓN

El estudio tuvo como objetivo inicial identificar los indicadores antropométricos que se relacionan con el %GC en los niños y adolescentes chilenos. Los resultados han evidenciado relaciones de moderadas a alta con el Σ de los pliegues (TR + SE), IP e ICE en ambo sexos. Estos hallazgos son consistentes con estudios anteriores que han utilizado los pliegues cutáneos en diversas poblaciones (23,24) e indicadores de adiposidad corporal como el IP e ICE en niños y adolescentes (20,25).

De hecho, hace más de 40 años, algunos estudios clásicos ya habían alertado de que las mediciones del grosor de los pliegues cutáneos debían usarse para monitorear la obesidad en los niños y adolescentes debido a que tienen la ventaja de ser relativamente precisos, reproducibles, móviles, económicos y seguros (26); además, varios informes recientes destacan la importancia del uso del IP e ICE en los niños y adolescentes para determinar el exceso de peso corporal (27,28).

Por otro lado, las relaciones entre el %GC determinado por DXA y la CC y el IMC fueron bajas, a pesar de que varios estudios han reportado relaciones de moderadas a altas (29-31). De hecho, los patrones antropométricos son específicos para cada población y están estrechamente relacionados con la nutrición, la composición genética, las características ambientales, las condiciones sociales y culturales, el estilo de vida y el estado funcional y de salud (32), por lo que los componentes corporales, independientemente del tipo de población, son modificables por la edad, el sexo y el grupo étnico (33), respectivamente.

En consecuencia, tanto los pliegues cutáneos como los índices antropométricos (IP e ICE) se caracterizan por ser económicos, portátiles y factibles para el uso en evaluaciones de campo, por lo que su aplicabilidad a grandes poblaciones es una necesidad, especialmente donde la tecnología sofisticada es limitada (34).

Desde esa perspectiva, desarrollamos como segundo objetivo la validación de ecuaciones de regresión para predecir el %GC de niños y adolescentes chilenos, usando la DXA como método de referencia.

Se generaron 2 ecuaciones para predecir el %GC de cada sexo, donde los predictores fueron el Σ (TR + SE), el IP, el ICE y la edad. Los modelos que usaron Σ (TR + SE), ICE y edad reflejaron levemente un mayor coeficiente de determinación en relación al modelo que utilizó el IP (R2 ≥ 1 a 2 %).

En general, ambos modelos reflejaron un R2 del 68 al 70 % en los hombres y del 59 al 60 % en las mujeres. Además, los EEE fueron inferiores al 4,8 %, los valores de tolerancia fueron inferiores a 0,92 y no se observó inflación en ningún modelo. Incluso la precisión y la exactitud fueron adecuadas según el índice de Lin (22), lo que garantiza la robustez de los modelos predictivos propuestos (35).

Las nuevas ecuaciones de predicción basadas en pliegues cutáneos, IP e ICE presentadas en este estudio mostraron coeficientes de determinación similares a los de otras investigaciones internacionales (36), aunque algunos reportes han evidenciado valores relativamente superiores (37,38) a los descritos en este estudio, por lo que estas diferencias podrían deberse a las variaciones metodológicas en el proceso de recolección de datos o al modelo y versión de software del fabricante (39).

El hecho de incluir en los modelos predictivos la edad, el ICE y el IP de cada sexo ha permitido ajustar mejor las variaciones de estatura durante la etapa del crecimiento y el desarrollo somático pues, en los últimos años, los aumentos seculares positivos de la CC, la estatura y el peso corporal de los niños y adolescentes han sido mayores (40), por lo que las ecuaciones predictivas deben actualizarse constantemente.

Algunas fortalezas deben destacarse en este estudio, puesto que es una de las primeras investigaciones en que se proponen ecuaciones de predicción del %GC en una muestra representativa de escolares chilenos de 6 a 17,9 años; además, tales ecuaciones pueden servir como herramienta valiosa para el ámbito clínico y epidemiológico, y pueden utilizarse en el ámbito escolar a nivel primario y secundario. También es necesario destacar algunas limitaciones, dado que se midieron únicamente dos pliegues cutáneos, por lo que futuros estudios deben incluir pliegues cutáneos de otras regiones corporales y explorar el %GC según la maduración biológica.

Este estudio demostró que el sumatorio de los pliegues cutáneos tricipital y subescapular, el IP y el ICE son adecuados predictores del %GC. Estos indicadores permitieron desarrollar dos ecuaciones de regresión aceptables en términos de precisión y exactitud para predecir el %GC en niños y adolescentes de ambos sexos. Estos resultados sugieren su uso y aplicación en el ámbito escolar de Chile.