INTRODUCCIÓN

La formación de enfermería se caracteriza por una exigente preparación en el área de las ciencias de la salud y en el ámbito profesional, lo que implica en el estudiantado altos niveles de estrés 1,2, lo cual viene siendo descrito desde el primer tercio del siglo XX, como menciona MacGregor en 1938 3 en el British Medical Journal. La exposición de forma continuada a factores estresantes en el estudiantado, puede originar un deterioro en el funcionamiento normal del organismo ocasionando falta de concentración, dificultad para memorizar, dificultad para resolver problemas, déficits en las habilidades de estudio, escasa productividad y un menor rendimiento académico así como la génesis de trastornos orgánicos y mentales, en concreto y relacionado con estos últimos el riesgo de desarrollo de ansiedad y depresión 4,5,6.

Podríamos definir los trastornos del estado de ánimo o trastornos afectivos como fenómenos diferentes a las fluctuaciones normales del humor, el tipo de episodio, fenómenos y su patrón de evolución en el tiempo junto con los signos y síntomas determinarán la clase de trastorno y ayudan a realizar la clasificación de los mismos, siguiendo este trabajo la clasificación de la Asociación Americana de Psiquiatría en su DSM-V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) 7.

La ansiedad puede definirse como un mecanismo adaptativo necesario para la supervivencia humana y que se relaciona con la respuesta a estímulos externos o internos del propio organismo, sin la cual, sería imposible el correcto desarrollo y funcionamiento del ser humano 8. Sin embargo, si la respuesta se prolonga en el tiempo sin estímulos objetivamente presentes, se puede convertir en un estado patológico que se denominará trastorno de ansiedad 9,10,11,12,13,14).

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2001) los trastornos como la depresión y la ansiedad, afectan aproximadamente a una de cada tres personas y se han convertido en un serio problema de salud pública, constituyendo el 41.9% de los casos de incapacidad entre las mujeres y el 29.3% entre los hombres. Actualmente, la morbilidad de la depresión es comparable a la relacionada con la angina de pecho, estimándose para 2020 la segunda causa más frecuente de enfermedad 15,16.

Extremera y Durán 17 realizaron un estudio en el que encontraron que las estudiantes desarrollaron más estados de depresión, que atribuían sus fracasos a factores internos, eran más pesimistas acerca de sus propias capacidades y tendían a generalizar una deficiencia específica a otras áreas de su vida.

Este estudio se muestra como uno de los pioneros en España y pretende valorar de forma específica la prevalencia de sintomatología de ansiedad y depresión en el alumnado de enfermería en las cuatro Provincias de la Comunidad Autónoma de Galicia.

MATERIAL Y MÉTODOS

Los cuestionarios fueron propuestos a una población de estudiantes del Grado en Enfermería de las universidades de A Coruña, Santiago de Compostela y Vigo, durante el curso 2016-2017 (segundo cuatrimestre). Los encuestadores fueron previamente formados el curso anterior, cuando se realizaron los mismos cuestionarios con finalidad de validación. Los encuestadores acudieron a una clase presencial de cada uno de los tres primeros cursos del mencionado Grado en Enfermería y, después de presentar el estudio, sus objetivos y el tratamiento confidencial de los datos obtenidos de forma verbal (Ley Orgánica de Protección de Datos18y Ley 41/200219), se ofreció participar voluntariamente a los estudiantes presentes. Previamente, se obtiene el consentimiento por parte de la Dirección del Centro encuestado de forma telemática (correo electrónico) para asistir a una clase presencial a exponer el objeto del estudio y para reclutar de forma voluntaria participantes candidatos para satisfacer el objetivo del estudio.

Los criterios de inclusión en este estudio fueron ser estudiantes del Grado en Enfermería de primer, segundo o tercer curso y tener voluntad de participar.

Los criterios de exclusión fueron no ser estudiantes de Enfermería de primero, segundo o tercer curso, no querer participar en el estudio o no completar la parte referida a datos demográficos. El número de estudiantes participantes (tamaño de la muestra) fue de 955 (N=955) para una población total de 1494 (63,9% del total). Teniendo en cuenta el total de la población y considerando que sigue una distribución normal (N (μ, σ), se calculó el tamaño mínimo de muestra para un intervalo de confianza (I.C.) del 95% y un intervalo máximo de error de estimación del ±5%, siendo de 306 personas. Así, el muestreo realizado se puede considerar significativo para la población objeto.

Los cuestionarios empleados fueron el BDI 20, EADG 21 y HAD 22. Los datos fueron procesados con el programa Microsoft Excel 2013, incluyendo su herramienta “Análisis de datos” y con ayuda de una plantilla para el mismo programa 23. Dicho procesado de datos se realizó con la técnica de doble ciego para minimizar el sesgo estadístico.

Finalmente, se utilizó la técnica del Chi2 para determinar si existía relación entre la provincia, universidad, escuela/facultad, edad y sexo en relación a cada uno de los cuestionarios utilizados. El programa estadístico utilizado fue el “IBM SPSS Statistics 24”.

RESULTADOS

La media de edad de los participantes fue de 21,7 años, con una desviación estándar de 4,7 años, un máximo de 54 años y un mínimo de 18 años. Entre los participantes había 809 mujeres y 146 hombres. Aunque los cuestionarios en la misma versión en español y para el mismo tipo de población (estudiantes del Grado en Enfermería de Galicia) ya se habían validado previamente, y también se ha realizado su validación por resultados provinciales, se realizó también la comprobación de consistencia interna en el presente estudio 24,25. Por lo tanto, se realizó el cálculo de las alfa de Cronbach 26,27,28,29,30 (Figura 1) así como de las puntuaciones medias y las correspondientes desviaciones estándar para los cuestionarios BDI, EADG y HAD. En el caso de los cuestionarios EADG y HAD, puesto que tienen una parte destinada a evaluar ansiedad y otra a la depresión 21,22, todos los cálculos señalados se hicieron por separado para cada una de las dos partes, que serán las que tendrán que demostrar su consistencia interna. Para el cuestionario BDI, que sólo evalúa depresión 20, se hizo el cálculo con el cuestionario completo.

Figura 1. Cálculo de las alfa de Cronbach y otros estadísticos para los cuestionarios BDI, EADG, y HAD.

Del cálculo de las alfa se demuestra que la consistencia interna de los cuestionarios es muy buena, excepto para el caso del cuestionario de depresión del HAD, cuyo valor ha sido inferior. Todos los demás valores están comprendidos entre 0,80 y 0,85, siendo el más bajo el correspondiente al cuestionario de depresión del EADG y el más alto el del cuestionario de ansiedad del EADG, siendo los valores muy similares a los obtenidos en el trabajo previo de validación de los cuestionarios. Las medias y desviaciones estándar se observan en la tabla 1.

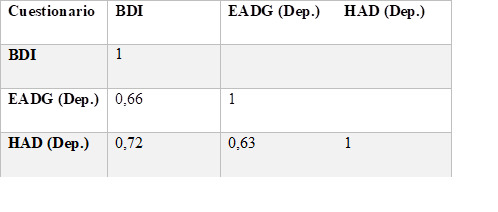

Se realizó una evaluación de la correlación entre los distintos cuestionarios que miden sintomatología de depresión a través del coeficiente de correlación de Pearson 31,32,33,34 (figura 2). Puesto que todos los cuestionarios miden el mismo tipo de sintomatología, se esperaba que existiera una correlación positiva entre ellos. Se obtuvieron coeficientes de Pearson entre 0,63 y 0,72, resultando, estadísticamente significativos para un nivel de significación del 99%. Esta correlación relativamente fuerte demuestra que estos cuestionarios miden magnitudes relacionadas.

Figura 2. Correlación (Pearson) entre los resultados individuales de los cuestionarios que miden sintomatología de depresión.

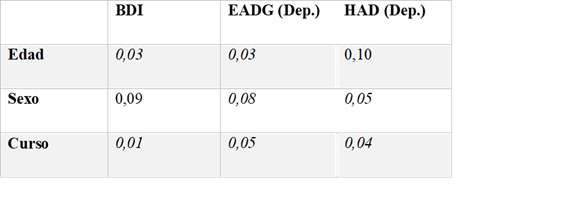

Se evaluó la correlación entre los resultados individuales de los cuestionarios que evalúan sintomatología de depresión y los datos demográficos obtenidos (Figura 3). Como se puede observar, la correlación medida fue siempre relativamente débil y no significativa con un 99% de significación, excepto en dos casos, entre edad y el cuestionario de depresión del HAD y entre sexo y el cuestionario BDI, aunque sólo fueron marginalmente significativos. La variable sexo puede estar influida por el porcentaje pequeño en la muestra de hombres mientras que la variable edad puede estar influida por no ser representativa la muestra para todos los grupos de edad.

Figura 3. Correlación (Pearson) cuestionarios depresión y datos demográficos. En cursiva correlaciones estadísticamente no significativas al 99% de significación.

Seguidamente se midió la correlación entre los dos cuestionarios que miden sintomatología de ansiedad a través del coeficiente de correlación de Pearson (Figura 4). Puesto que los dos cuestionarios evalúan sintomatología de ansiedad, se esperaba que existiera una correlación positiva entre ellos. Se obtuvo un coeficiente de Pearson de 0,67, que además es estadísticamente significativo para un nivel de significación del 99%. Esta correlación relativamente fuerte demuestra que estos dos cuestionarios miden magnitudes relacionadas.

Figura 4. Correlación (Pearson) entre los resultados individuales de los cuestionarios que miden sintomatología de ansiedad.

De forma análoga a lo que se hizo para los cuestionarios que evalúan sintomatología de depresión, se evaluó la correlación entre los resultados individuales de los cuestionarios y los datos demográficos obtenidos (Tabla 5). En este caso la mayor parte de las correlaciones fueron débiles, aunque las correlaciones con la variable sexo y la de edad con el cuestionario de ansiedad del EADG fueron estadísticamente significativas para el tamaño de la muestra y con un 99% de significación. En cualquier caso, la significación de dichas correlaciones fue relativamente marginal.

Figura 5. Correlación (Pearson) entre los resultados individuales de los cuestionarios que miden sintomatología de ansiedad y los datos demográficos. En cursiva correlaciones estadísticamente no significativas al 99% de significación.

La última etapa del procesado de los datos obtenidos fue la categorización de la sintomatología medida por los cuestionarios (Figura 6). En este caso del total de la muestra, para sintomatología de la depresión el cuestionario EADG y HAD en su respectiva parte de valoración de sintomatología de depresión han considerado probable presencia de este trastorno a un 60% de la muestra aproximadamente. El cuestionario BDI considera depresión mínima al 70%, leve al 22%, moderada al 7% y grave al 1%.

En cuanto a la sintomatología de la ansiedad, los cuestionarios EADG y HAD en relación a la parte dedicada a la evaluación de este trastorno, determinaron el 62% y el 36% respectivamente.

Finalmente, se realizó la clasificación de las respuestas de los cuestionarios por temáticas. En el caso del cuestionario BDI, la versión original del cuestionario se basa en descripciones del paciente sobre diferentes ítems: ánimo, pesimismo, sensación de fracaso, insatisfacción, culpa, irritabilidad, ideas suicidas, llanto, aislamiento social, indecisión, cambios en el aspecto físico, dificultad en el trabajo, insomnio, fatigabilidad, pérdida de apetito, pérdida de peso, preocupación somática y pérdida de la libido 20. En este caso se presenta el porcentaje de cada tipo de respuesta para cada pregunta del cuestionario (Figura 7) y el ítem con el que está relacionada la pregunta.

Figura 8. Porcentaje de cada respuesta para cada pregunta del cuestionario BDI. En cada pregunta, el porcentaje que falta hasta el 100% corresponde a respuestas no válidas.

A la vista de los resultados de la Figura 8, se podrían destacar los sentimientos de culpa e insatisfacción, irritabilidad, aislamiento social, dificultad en el trabajo y, sobre todo, insomnio y fatigabilidad, estos últimos referidos en cierta medida por alrededor del 50-55% de los estudiantes muestreados. Cabe destacar especialmente en los sentimientos de culpa que rondan al 60% de los encuestados (referidos en la cuestión 8). Por otra parte, por su gravedad, merece un comentario la pregunta 9, referida a ideas suicidas. En este un pequeño porcentaje (alrededor del 4%) tienen ideación suicida destacando casi el 1% que refieren categoría 3. El 95,9% de la muestra no refiere ningún pensamiento relacionado con el suicidio.

En lo que respecta al cuestionario HAD, la HAM-D o Hamilton Rating Scale for Depression, es una escala heteroaplicada, diseñada para medir la intensidad o gravedad de la depresión, siendo una de las más empleadas para monitorizar la evolución de los síntomas en la práctica clínica y en la investigación 22. El marco temporal de la evaluación se corresponde al momento en el que se aplican, excepto para algunos ítems, como los del sueño, en que se refieren a los 2 días previos.

Los ítems incluyen ánimo depresivo, sentimientos de culpa, suicidio, insomnio precoz, medio y tardío, trabajo y actividades, inhibición, agitación, ansiedad psíquica y ansiedad somática, síntomas somáticos gastrointestinales, síntomas somáticos generales, síntomas sexuales (disfunción sexual y alteraciones de la menstruación), hipocondría, pérdida de peso y capacidad de entendimiento. Los ítems adicionales en la versión de 21 preguntas son variación diurna, despersonalización y desrealización, síntomas paranoides y síntomas obsesivos y compulsivos 22. Proporciona una puntuación global de gravedad del cuadro depresivo y una puntuación en 3 factores o índices: melancolía, ansiedad y sueño. Las puntuaciones en cada uno de los índices se obtienen sumando las puntuaciones de los ítems que los constituyen: melancolía (ítems 1, 2, 7, 8, 10 y 13), ansiedad (ítems 9-11) y sueño (ítems 4-6). En este trabajo, por su interés y por resultar más fácil la interpretación, se han calculado estas puntuaciones y, dado que no hay unos puntos de corte establecidos, se proporcionan las medias, desviaciones estándar y percentiles 25, 50 (mediana) y 75 ( Figura 9).

Figura 9. Categorización de síntomas en el cuestionario HAD: media, desviación estándar y percentiles.

Finalmente, se realizaron pruebas estadísticas de Chi2 para verificar si existe diferencia significativa entre los resultados de este estudio considerando toda la muestra y los estudios individuales para cada provincia, los resultados se muestran en la Figura 10.

Figura 10. Nivel de significación para cada uno de los cuestionarios a partir de la prueba Chi2 en relación a edad, sexo, Universidad, provincia, Escuela/Facultad y Curso.

A raíz de los resultados de la Tabla 10, observamos que el riesgo de sufrir depresión se relaciona con la edad para el cuestionario HAD depresión, EADG depresión y BDI para un IC del 95%. En cuanto a la ansiedad, no se observa significación entre edad y ninguno de los cuestionarios que midieron la sintomatología de la misma para un IC del 95%.

En lo referente al sexo, sólo existe significación para el cuestionario EADG que mide sintomatología de ansiedad para un IC del 95%. En lo que corresponde a la universidad, existe significación para los cuestionarios EADG depresión y EADG ansiedad para un IC del 95%. La provincia adquiere significación en relación a los cuestionarios HAD ansiedad, EADG depresión y ansiedad para un IC del 95%. La Escuela/Facultad adquiere significación en los cuestionarios HAD depresión, EADG depresión y EADG ansiedad para un IC del 95%. Finalmente, para el curso no se encontró significación para un IC del 95%.

DISCUSIÓN

Este estudio pone de manifiesto la prevalencia de la sintomatología de depresión y ansiedad en estudiantado universitario del Grado en Enfermería de 1º, 2º y 3º curso de la comunidad autónoma de Galicia.

Los cuestionarios utilizados mostraron ser buenos instrumentos de medida tras el cálculo de las alfa de Cronbach para nuestra población diana que se situaron entre 0,69 y 0,85, siendo el más bajo el correspondiente al cuestionario de depresión del HAD y el más alto el del cuestionario de ansiedad del EADG. Como se ha señalado anteriormente, se puede considerar que la consistencia interna es adecuada si el valor es superior a 0,70 26,28, valor que se supera ampliamente en todos los casos. Por otra parte, en ningún caso se alcanza 0,90, valor a partir del cual varios autores 26,28,35) consideran que existe redundancia en el cuestionario, es decir, que los distintos ítems apenas aportan información nueva o distinguible.

El número de estudiantes participantes (tamaño de la muestra) fue de 955 (N=955) para una población total de 1494 (63,9% del total). Teniendo en cuenta el total de la población y considerando que sigue una distribución normal (N (μ, σ), se calculó el tamaño mínimo de muestra para un intervalo de confianza (I.C.) del 95% y un intervalo máximo de error de estimación del ±5%, siendo de 306 personas. Así, el muestreo realizado se puede considerar significativo para la población objeto.

Para sintomatología de la depresión el cuestionario EADG y HAD en su respectiva parte de valoración de sintomatología de depresión han considerado probable presencia de este trastorno a aproximadamente el 60-62% de la muestra en concreto, el cuestionario BDI considera depresión mínima al 70%, leve al 22%, moderada al 7% y grave al 1%. Observamos de este modo que las cifras relacionadas con la prevalencia de síntomas de depresión son muy elevadas en nuestra población diana. Aunque no existen estudios que midan la sintomatología de la depresión en la población, es interesante destacar que en la población europea y española, la prevalencia de depresión se sitúa en torno al 7-8% y en Galicia en torno al 12% (16), por lo que la alta presencia de sintomatología de depresión en nuestra población diana supone una mayor susceptibilidad a encontrarse entre los diagnosticados con trastornos depresivos y que además pueden fomentar la estimación de la OMS para 2020 que situaría la depresión como segunda causa más frecuente de enfermedad 15,16.

Haidar et al. 36 mostró que entre un 7 y un 50% de los estudiantes pueden experimentar estrés en forma de ansiedad y depresión.

En el continente asiático; en China se observó una prevalencia de depresión del 22,9% 37, en Tailandia del 50,1% 38) y en India del 63,9% 39.

En EEUU (América), Zhang et al., 40 mostraron un 54,5% de síntomas de depresión reportados por estudiantes universitarios de enfermería.

Allen 41 realizó un estudio de revisión en el que mostró que Chen et al. 42 en Taiwan encontraron que el 32,6% de la muestra había experimentado síntomas depresivos, incluida la ansiedad.

Guo et al. 43 en otro estudio de revisión mostró estudios en los que aproximadamente el 30% de los estudiantes de enfermería a nivel mundial han experimentado depresión 44,45. En China, los síntomas depresivos entre los estudiantes de enfermería son igual de serios; concretamente, el estudio de Hsiao et al. 46) entrevistó a 1276 estudiantes de enfermería chinos y descubrió que la tasa de depresión era del 30,1%.

Amézquita Medina et al. 47, tomaron una muestra de 625 estudiantes de la Universidad de Caldas (Colombia) de los diferentes programas académicos, seleccionados al azar, y les aplicaron los inventarios de ansiedad y depresión de Beck y una encuesta semiestructurada. Se encontró una prevalencia del 49,8% para depresión.

Como se observa en comparación a los datos de otros estudios previamente mostrados, la prevalencia de depresión en nuestra muestra resulta similar a previos estudios publicados.

En cuanto a la prevalencia de depresión en otras titulaciones universitarias se realizaron también diversos estudios, a continuación se muestran algunos de los más relevantes en relación con el título de Medicina:

Jalil 48, encontró en Medellín (Colombia) una prevalencia para depresión del 35,4%; González 49, encontró en la Universidad de Antioquia una prevalencia para depresión en estudiantes de Medicina del 27,8%. Rocha 50), mostró en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales, en Aragón, una prevalencia para depresión del 13,5% en mujeres y del 11% en hombres.

Hernández 51, en un estudio sobre depresión, ansiedad y suicidio en estudiantes de medicina de la Universidad Pontificia Bolivariana, demostró una prevalencia global de depresión del 21,6%.

Miranda y Gutiérrez 52, determinaron una prevalencia del 36,4% para depresión en estudiantes de Medicina de la Universidad del Valle (Colombia), en el área de Ciencias Básicas. En el mismo artículo, estos autores refieren otros estudios en el área, así: Mora, Nátera y Andrade 53 encontraron síntomas depresivos en un 30% de estudiantes de I-VI semestre en la ciudad de México. Han et al. 54 encontraron depresión en un 81,7% en estudiantes de Medicina en China.

Fernández y Giraldo 55 encontraron en 604 estudiantes de Medicina de la Universidad de Caldas (Colombia), en el año 2000, una prevalencia de depresión del 24,6%, correspondientes al 51,3% ellos al sexo masculino.

Mkize et al. 56, en la Universidad de Transkei (Sudáfrica), reportaron una prevalencia para depresión del 53%.

Tomoda et al. 57, de la Universidad Metropolitana de Tokio, encontraron una prevalencia de depresión del 20,7% en 116 estudiantes de primer año. Vaz et al., 58, en la Universidad de Zimbawe, hallaron una prevalencia del 64,5% en 123 estudiantes de primer año de Medicina.

Campo-Cabal y Gutiérrez 59, en la Universidad del Valle, realizaron una investigación sobre psicopatología en estudiantes universitarios y encontraron un 66,6% de depresión o ansiedad.

Los porcentajes más altos de depresión global en todas las categorías clínicas fueron encontrados en los programas de Desarrollo Familiar, con el 75%; Filosofía y Letras, con el 63%; Enfermería, con el 60% y Artes Plásticas, con el 58,3% en la Universidad de Caldas. 47.

Todos los resultados mostrados en los estudios que determinan prevalencia de depresión en estudiantes de medicina son comparables a la prevalencia de depresión en estudiantes de enfermería, observando la excepción de estudiantes de medicina en China mostrados por Wan et al. 54 en los que detectaron una prevalencia superior al 80% muy por encima de la prevalencia en nuestra muestra estudio.

En lo referente a la sintomatología de la ansiedad, los cuestionarios EADG y HAD en relación a la parte dedicada a la evaluación de este trastorno, determinaron el 62% y el 36% sucesivamente. La prevalencia de ansiedad en Europa y España ronda el 7-8% y en Galicia el 12% 16 y aunque no existan datos relacionados a la sintomatología de la ansiedad, observamos de nuevo que nuestra población diana es susceptible al desarrollo de este tipo de trastornos muy por encima de la media.

Previamente, otros estudios mostraron niveles de prevalencia de ansiedad en estudiantes de enfermería similares a la establecida en esta tesis:

Haidar et al. 36 mostró que entre un 7 y un 50% de los estudiantes pueden experimentar estrés en forma de ansiedad y depresión.

Zhang et al. 40) en un estudio de 242 estudiantes universitarios de enfermería en EEUU reportaron una prevalencia del 56.6% en relación a síntomas moderados o severos de ansiedad.

Allen 41) observó que de los 350 candidatos de un programa de enfermería de pregrado en una universidad de Chicago la prevalencia de ansiedad en estudiantado de enfermería se situaba en un 31,4% diagnosticado con ansiedad.

Amézquita Medina et al., 47 mostraron en una muestra de 625 estudiantes de la Universidad de Caldas (Colombia) una prevalencia del 58,1% para ansiedad.

Como se observa en comparación a los datos de otros estudios previamente mostrados, la prevalencia de ansiedad en nuestra muestra resulta similar a previos estudios publicados.

Existen otros estudios en relación a otras titulaciones que también midieron la prevalencia de ansiedad en otros países:

Gorenstein et al. 60 en la Universidad de Sao Paulo (Brasil), hallaron en 270 estudiantes de varias universidades de esta ciudad una prevalencia del 17,8% de ansiedad.

Campos y Gutiérrez 59 en la Universidad del Valle (Colombia), realizaron una investigación sobre psicopatología en estudiantes universitarios y encontraron un 66,6% de depresión o ansiedad, con alta comorbilidad de estos trastornos.

Todos los resultados mostrados en los estudios que determinan prevalencia de ansiedad en estudiantes de otras titulaciones son comparables a la prevalencia de ansiedad en estudiantes de enfermería, siendo mayor la prevalencia en nuestra muestra en comparación con la prevalencia media de diferentes titulaciones en la Universidad de Sao Paulo donde mostraron sólo un 17,8% de prevalencia en comparación al 30-70% mostrados en nuestra muestra.

En cuanto al insomnio, es bien sabido que los trastornos mentales y en concreto la depresión y ansiedad afectan al ritmo circadiano 61,62,63, en concreto en nuestra población diana más del 50-55% de los estudiantes encuestado muestran insomnio y fatigabilidad.

Haidar et al. 36) indican que las razones para aumentar los niveles de estrés y ansiedad entre los estudiantes son numerosas e incluyen factores académicos y no académicos, que incluyen pero no se limitan a una gran carga académica, financiera, las tensiones, la competencia del colega, la necesidad de sobresalir, la nostalgia, los problemas sociales y los patrones de sueño perturbado.

Zhang et al. 40 en una muestra de 242 estudiantes de enfermería en una universidad pública en el noreste de EEUU revelaron que casi dos tercios de los estudiantes informaron una mala calidad del sueño.

La calidad del sueño y la salud mental de los estudiantes de enfermería merecen una atención especial debido a sus posibles asociaciones con el rendimiento académico, la retención y la graduación de los estudiantes, y su futura carrera como enfermeras profesionales 40).

Cabe destacar en nuestra muestra la fatiga, dificultad en el trabajo e irritabilidad ya que de nuevo más del 50% de los encuestados muestran estos síntomas. Otros estudios determinaron previamente la prevalencia de ideación suicida en estudiantes de diferentes titulaciones en otros países y se reseñan a continuación:

Amézquita et al. 47) en una muestra de 625 estudiantes de diferentes programas académicos seleccionados al azar en Colombia mostraron una prevalencia del 41% para ideación suicida.

Hernández 51 encontró una ideación del 29,5% y un intento de suicidio del 5,8% (13 personas) en estudiantes de medicina de Bolivia.

Vaz et al. 58, en la Universidad de Zimbawe, en una muestra de 123 estudiantes de primer año de Medicina estimaron la tendencia suicida alrededor del 12% como factor de riesgo serio.

González-Forteza et al. 64, analizaron la ideación suicida en los estudiantes universitarios mexicanos y encontraron que el 47% presentó por lo menos un síntoma de ideación suicida y el 17% pensó en quitarse la vida.

En nuestra muestra los valores de ideación suicida están muy por debajo de los reseñados con anterioridad, siendo el valor de alrededor del 8% el valor más alto de nuestros encuestados en la provincia de Lugo. Pese a que no existan datos sobre ideación suicida en la población española y no podemos comparar, son cifras a las que habría que prestar notable atención.

Por otra parte, el suicidio supone alrededor del 1% de las causas de fallecimiento en España, en concreto, analizando las tasas de suicidio por comunidades, en Galicia nos encontramos la tasa más elevada (7.16 suicidios por cada 100,000 jóvenes) 16, en nuestro estudio, la ideación suicida (suma de categoría 2 y 3), supuso alrededor del 4% de la muestra que pese a que no existan datos sobre ideación suicida en la población española y no podemos comparar, son cifras a las que habría que prestar notable atención.

En el ítem del patrón sexual o de la líbido sexual, este está modificado aproximadamente en el 20% de la muestra, pudiendo relacionar los resultados con los cambios en las hormonas sexuales, especialmente en el grupo de mujeres 65.

A raíz de los resultados del test de independencia Chi2 observamos que el riesgo de sufrir depresión se relaciona con la edad, universidad, provincia y Escuela/Facultad para los cuestionarios reseñados anteriormente, no se encontró relación entre las variables sexo ni curso. En cuanto a la ansiedad, no se observa significación entre edad ni curso y ninguno de los cuestionarios que midieron la sintomatología de la misma para un IC del 95%, aunque sí en alguno de los cuestionarios previamente señalados con el sexo, la Universidad, la Provincia y la Escuela/Facultad.

Los datos relativos al sexo pueden no ser significativos por el bajo número de población masculina en esta carrera; por otra parte, en lo referente a la edad, la media fue de 21,5 años con una desviación estándar de 4,7 años por lo que no es posible establecer un grupo de edad significativamente diferenciado.

Finalmente, este estudio concluye postulando que la formación de enfermería se caracteriza por una exigente preparación que implica en el estudiantado altos niveles de estrés (1, 2) cuya exposición continua puede originar un deterioro en el funcionamiento normal del organismo. Cuando la exposición a estresores es continua se puede manifestar sintomatología relacionada con trastornos de ansiedad y trastornos depresivos que según numerosos autores afecta a la neuroplasticidad y neurogénesis 66,67,68,69,70, a la neurotransmisión, modificando niveles de oxitocina 71, la actividad en los receptores GABA y niveles de glutamato 72,73, en la actividad de las citoquinas 74, en los niveles de serotonina 75,76 , en los niveles de dopamina 76, así como en los niveles de adrenalina, noradrenalina y cortisol 77,76,77,78,79,80 incrementándose de este modo el riesgo de sufrir trastornos orgánicos y mentales 4,5,6 por lo que la actuación hacia la prevención y detección de estos trastornos en el ámbito educativo debería comenzar a ganar importancia paulatinamente.

CONCLUSIÓN:

En este estudio queda demostrada la alta presencia de sintomatología de ansiedad y depresión del estudiantado de 1º, 2º y 3º del Grado en Enfermería de la CCAA de Galicia, así como la necesidad de detección y desarrollo de proyectos para trabajar por su detección y prevención por las negativas consecuencias orgánicas y mentales de la misma.