Introducción

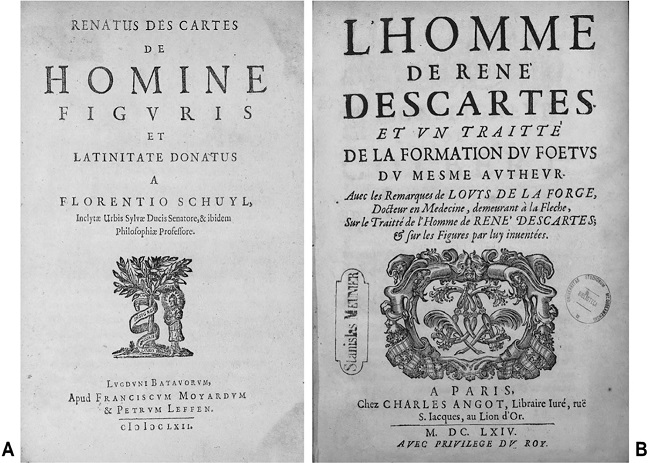

Aunque mucho más conocido por sus aportaciones filosóficas (1-3), René Descartes (1596-1550) (Figura 1) es también uno de los grandes pioneros de la neurofisiología como disciplina científica, llegando a plantearse muchas de las cuestiones que aún hoy ocupan a las así denominadas “neurociencias”. La obra de Descartes que recoge, en mayor medida, sus aportaciones a la fisiología humana es, sin duda, el Traité de l’Homme (Figura 2), un texto que ejerció una enorme influencia durante el siglo XVII en la forma de entender la psicofisiología del ser humano. Algunos auto-res, incluso, consideran esta obra como el primer tratado científico sobre la materia (4). El tratado del hombre fue escrito con la idea de formar parte, como capítulo XVIII, de una obra mucho más vasta, que habría sido uno de los grandes proyectos vitales de René Descartes, El tratado de la luz o El mundo –Du Monde–, y que, precisamente, no llegó a ver la luz editorial. Esto pudo ocurrir, posiblemente, a causa de la situación personal del autor, quien al parecer se encontraba en aquel momento –entre 1629 y 1633– en un momento psicológico poco propicio, a la par que preocupado por el sonado proceso inquisitorial contra Galileo Galilei (1564-1642) (5).

Figura 1. Grabado de René Descartes, realizado en 1707 por Gérard Edelinck (1660-1707) (Bibliothèque en ligne Gallica)

Figura 2. Portadas de las dos primeras ediciones de El tratado del hombre, ambas editadas en París: Primera edición, en latín, bajo el título De Homine (1662) (A) y segunda edición, en francés, con el título L’Homme de Rene Descartes et un traité de la formation du foetus (1664) (B)

Para este mecanicista de manual, que podríamos considerar incluso fundacional, existiría una mente ajena a la materia o alma –res cogitans–, liberada por completo de las leyes de la mecánica y a cuyas percepciones íntimas llamó “pasiones” en la línea del pensamiento de la época (6). Enlazada a esta, pero jerarquizada, existiría una realidad material, regulada por principios enteramente mecánicos, un cuerpo animal –o res extensa– (7, 8). Dicha unión es, a su parecer, perfectamente armónica, en la medida que constituyente de esa entidad dual y perfecta que es el ser humano (9). Pero la gran controversia de la doctrina filosófica cartesiana, y que va a marcar indeleblemente el desarrollo futuro de esta cuestión, es la manera en que se interrelacionan mutuamente el pensamiento –res cogitans– y la máquina corporal –res extensa–.

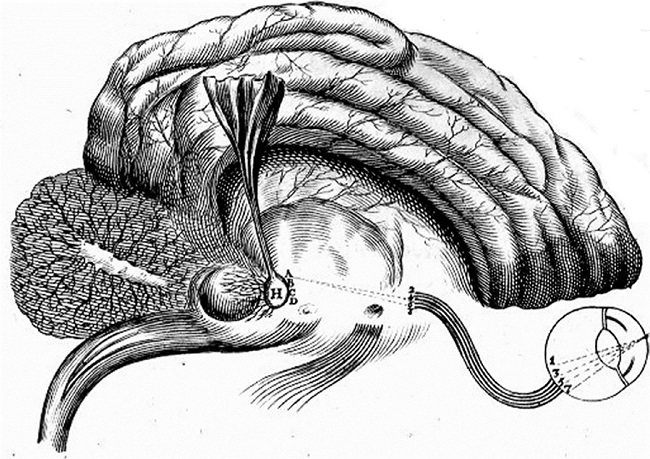

Para resolver esta cuestión, Descartes recurre, sin pudor, a los clásicos spiritus animalis de los textos galénicos, que permitirían la conexión idónea entre la voluntad del alma y el movimiento de la máquina corporal. Para explicar su origen, y por ende la mecánica interna de los cuerpos vivos, Descartes parte de la propuesta de sistema vascular de William Harvey (1578-1657), aunque se ve obligado a recurrir a viejos conceptos tomados de la fisiología pneumática tradicional (10). El filósofo francés sigue considerando el corazón como una máquina térmica que calienta la sangre que llega a su interior hasta que se evapora –sístole–. Esto provocaría una enorme presión dentro de las paredes del músculo cardiaco, que, al alcanzar cierto límite de tolerancia, hace que el vapor de sangre salga a presión por las arterias –diástole–. Cuando pasa por los pulmones y circula por otras partes de la anatomía, la sangre volvería a licuarse, debido a la menor temperatura, y regresaría al órgano cardiaco, a través de las venas cavas, ya en estado líquido. Lo interesante es que precisamente a través de esta evaporación-licuefacción sanguínea va a poder Descartes explicar sus postulados neurofisiológicos, ya que el vapor de sangre llega a la red arterial que rodea el tercer ventrículo cerebral y la epífisis –glándula pineal–. Las partículas más pequeñas de ese vapor penetrarían en la glándula y es en ella donde se alojarían los “espíritus animales”. Estos son, como el propio Descartes los define, un “viento muy sutil o, más bien, una llama muy viva y muy pura” (11: 88). A través de los poros de la cavidad cerebral, los espíritus animales pasarán a los nervios, que son concebidos como tubos huecos y, por ellos, a los músculos. Cada músculo posee su propio nervio y, por consiguiente, el cerebro queda convertido en la sede de todas las funciones motoras, que regula a través del movimiento de los espíritus animales (Figura 3) (12).

Figura 3. Figura XXXIX de la primera edición de El tratado del hombre (De Homine, 1662), realizada por Florent Schuyl (1619-1669), donde se ilustra la situación anatómica privilegiada de la glándula pineal, como controlador absoluto de la fisiología humana

Motivado por su concepción mecanicista del organismo, Descartes plantea un concepto diferente de la estructura morfológica de los nervios, que hasta el momento se consideraban como una especie de tuberías. Considera el filósofo que la luz de los nervios estaría surcada por una red de fibrillas, o hilillos en su descripción original, que enlazarían con la retícula de fibras que conforma el cerebro, permitiendo que los espíritus animales puedan fluir de forma natural por los espacios generados entre estas microestructuras (13).

Descartes considerará que la naturaleza de estos espíritus no es propiamente líquida, sino que se trata de fluidos muy sutiles que recorren los espacios huecos de los nervios y de los ventrículos cerebrales. Se trataría de partículas no perceptibles de tamaño minúsculo que estarían en constante movimiento y que tendrían su origen en la rarefacción de la sangre, al calentarse en el interior del corazón, a modo de matraz de los alquimistas para conseguir una “quintaesencia”.

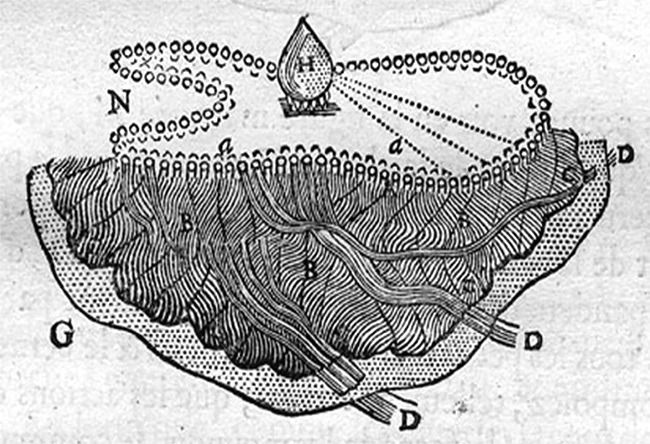

En su afán por explicar la plácida relación que debiera imperar entre el cuerpo y la psique, Descartes plantea la necesidad de que el alma humana, su res cogitans, disponga de una ubicación física desde donde poder ejercer el gobierno del cuerpo (14). Y de esta forma, el filósofo asienta este trono en “la más interior de las partes del cerebro”, esto es, en la glándula pineal o como la denominaban los anatomistas clásicos, la epiphysis cerebri (15-18). Sin embargo, Descartes, que, a pesar de disponer de ciertos conocimientos de anatomía, no era médico ni experto en esta materia, situaba erróneamente, a la conveniencia de sus teorías, la localización del órgano pineal: a nivel rostral del sulcus lateralis cerebri, estructura que sirve de conexión entre los ventrículos III y IV, y pendiente de unas arteriolas, en vez de unida al resto de la substancia cerebral (Figura 4). De esta forma, se garantizaría una excelente protección y defensa frente a posibles lesiones y patologías (19).

Figura 4. Situación anatómica de la glándula pineal, según los planteamientos de Descartes y la interpretación del ilustrador, Florent Schuyl (1619-1669) (Figura XXXIV de De Homine, 1662)

La teoría fisiológica cartesiana establece que la glándula pineal sería el centro de recepción de las percepciones sensoriales externas y daría lugar, con la mediación de los espíritus animales, a los movimientos musculares de la “máquina” corporal (12). El órgano pineal estaría dotado de movilidad, y estos movimientos desplazarían y reconducirían a los espíritus animales, atravesando los poros que hipotéticamente existirían en la superficie interna de ventrículos cerebrales, susceptibles de abrirse o cerrarse por la intensidad de los estímulos sensoriales (Figura 5), hacia los diferentes músculos de la anatomía para que ejerzan el movimiento del cuerpo.

Figura 5. Detalle del grabado de Gerard van Gutschoven (1615-1668) a propósito del artículo 64 de El tratado del hombre (1667) (“Sobre la formación de las ideas de los objetos en el lugar destinado a la imaginación y el sentido común”)

A modo de resumen, el papel de la glándula pineal sería de centro de mando en el control e integración de todos los estímulos procedentes del exterior y en la respuesta coordinada de todas las partes del cuerpo (17, 20). Con estas nociones fisiológicas, las teorías cartesianas alcanzarían el culmen de la filosofía mecanicista, a la par que generarían un debate científico secular.

Sobre la influencia de Descartes en las corrientes neurofisiológicas posteriores

Durante el siglo XVII se potenciaron notablemente las redes de intercambio de información entre los científicos europeos, culminando en la denominada “República de los Sabios”, una asociación extraoficial entre científicos de diferentes países, incluido Descartes, que pretendía profundizar en el conocimiento de las bases más íntimas de la ciencia en todas sus vertientes (21). Esta sociedad fue promovida, alentada y controlada por el padre Marin Mersenne (1588-1648) (Figura 6), quien coincidió con Descartes en el Colegio de La Flèche y posibilitó un fluido intercambio epistolar en materia científica, filosófica y teológica entre los más destacados personajes de estos ámbitos del momento. Detalle en absoluto baladí por cuanto sirvió a la difusión internacional de muchos de los postulados neurofisiológicos cartesianos (10).

Figura 6. Marin Mersenne (“le Père Mersenne”), amigo y confidente de Descartes, quien organizó una auténtica red de comunicación científica en la Europa del siglo XVII

Los planteamientos fisiológicos cartesianos fueron novedosos y audaces, pero, siguiendo la propia concepción que el autor tenía del método científico, marcadamente teóricos y carentes de constatación experimental. A pesar de esto, ejercieron una enorme influencia en la visión del funcionamiento del ser humano hasta finales del siglo XVIII, siendo incluso rastreable en algunos movimientos paracientíficos y artísticos que surgieron a finales del siglo XIX y se prolongaron hasta bien entrado el siglo XX, como se comentará posteriormente. La cuestión, sin embargo, es que muy pronto se advirtió que el pensamiento cartesiano tendría consecuencias cismáticas, cuyo primer efecto sería terminológico: se entendió que el de “alma” era un concepto poco operativo y cargado de connotaciones teológicas y antropológicas peligrosas en el ámbito intelectual. Era muy complicado permanecer ajeno a la cuestión religiosa y sus complicaciones, por lo que pronto se empezó a manejar un concepto alternativo, nuevo y aparentemente aséptico, al no estar cargado de tanto bagaje histórico: el de “mente” (10). Lo más sorprendente e irónico, sin embargo, es que este recurso conceptual no vino impulsado por los estudios anatómicos o fisiológicos postcartesianos, fuera cual fuese su modalidad o tendencia teórica, sino por la filosofía empirista.

El hecho es que, consecuencias científicas inmediatas del pensamiento de Descartes, fueron las corrientes iatromecánica e iatroquímica. La primera fue liderada por el italiano Giovanni Alfonso Borelli (1608-1679), y entre sus correligionarios cabe mencionar a Louis de La Forge (1632-1666), uno de los más destacados ilustradores de la obra cartesiana El tratado del hombre. Esta corriente, calificada de “medicina mecánica”, surgió en el siglo XVII bajo la enorme influencia de la anatomía estructural de Andreas Vesalio (1514-1564), de la mecánica galileana y de la incipiente disciplina fisiológica de William Harvey. Los seguidores de esta escuela trataron de explicar, por tanto, el funcionamiento del cuerpo humano desde los parámetros de la nueva física emergente. Con respecto a la segunda, hay que mencionar, entre sus seguidores más ilustres, a Thomas Willis (1621-1675), Raymond Vieussens (1641-1715) y Franz de le Boё (1614-1672), este último amigo personal del filósofo francés. Todos ellos fueron grandes anatomistas conocedores del sistema nervioso y continuaron recurriendo para explicar su funcionamiento, con algunos matices diferenciales, a los planteamientos cartesianos relacionados con los espíritus animales. Prueba de ello son las conocidas obras de Willis De anima brutorum (1672) y De cerebri anatome (1664) o la Neurographia universalis (1685) de Vieussens (22, 23).

La influencia de los postulados de Descartes en el trabajo de Willis (Figura 7A) es tremendamente manifiesta. La actividad de Willis se vio favorecida por el diferente ambiente cultural que se vivía en la Gran Bretaña de su época, bajo la influencia filosófica de Francis Bacon (1561-1626), frente a una Europa continental más anclada en las clásicas doctrinas aristotélicas que no favorecían un adecuado desarrollo de la ciencia. Willis, al amparo de este ambiente más laxo en materia teológica, sometido a una menor persecución eclesiástica y, por tanto, más afín al desarrollo de una perspectiva más positivista de las cuestiones científicas, pudo profundizar en los planteamientos neurofisiológicos cartesianos. Para él, los espíritus animales se asimilarían al “alma corporal”, aunque su naturaleza, en opinión del científico británico, sería de carácter lumínico. Y, al contrario de los apuntado por Descartes, estos no recorrerían el interior hueco de los nervios, sino que se deslizarían por la superficie de los mismos (24).

Figura 7. Thomas Willis, según un grabado de 1742 realizado por George Vertue (1684-1756) (A) e ilustración de su obra Cerebri anatome... (1664), en la que se muestra la cara inferior del cerebro y la disposición de los vasos sanguíneos que recibió el nombre del autor (B)

Los planteamientos comunes entre Willis y el filósofo francés pueden estribar en los trabajos sobre la circulación sanguínea de Harvey, que ambos conocían y adoptaron. Pero está claro que el papel de Willis en la historia de la neurofisiología es superior, al cambiar de paradigma sobre lo realmente trascendente en el funcionamiento interno del cerebro, que pasa de los ventrículos cerebrales a la propia materia cerebral. Y este sí es un cambio importante, con independencia de cómo se explique, pues va a colocar a sus sucesores ante una nueva ruta de investigación que se revelará muy productiva. Un ejemplo más de que en la ciencia, a menudo, es más importante un buen enfoque teórico que la mera evaluación de los datos disponibles. Willis plantea un “modelo de producción-conducción” de los espíritus animales desde la substancia gris de la corteza cerebral y cerebelosa (donde se generarían) a la substancia blanca del tronco cerebral y de la médula espinal (circulando a través de las fibras nerviosas) (25).

La teoría cartesiana del órgano pineal como regidor del sensus communis también fue asumida por algunos científicos coetáneos de Descartes (20). Así ocurrió con Jean Cousin (s. f.), quien defendió esta idea en su tesis doctoral titulada An kônarion sensus communis sedes?, presentada en 1641 en la École de Médecine de París. De igual modo, el profesor de Teoría de la Medicina de la Universidad de Utrecht, Henricus Regius (1598-1679), asumió esta hipótesis y la plasmó en su obra Die frühe Naturphilosophie (1641) (26).

La influencia del cartesianismo también se puede observar en la corriente vita-lista de la Ilustración durante el siglo XVIII. El más claro ejemplo es la obra Elementa physiologiae corporis humani (1757-1776) de Albrecht von Haller (1708-1777), donde se destaca el principio de la fuerza vital (27). También Claude-Nicolas Le Cat (1700-1768) continuó defendiendo las ideas de Descartes, e incluso recibió el premio de la Real Academia de Ciencias de Prusia en 1753 con un estudio focalizado en las propiedades de los espíritus animales (28). Le Cat, profesor de Anatomía en la Universidad de Rouen, siguiendo a Descartes, identificaba el “material” que inundaba la luz de los nervios con una especie de “fluido universal” (diferente a los elementos conocidos, como el agua, la sangre, el vapor, la electricidad, la luz o el fuego), generado en el cerebro, fundamentalmente en la corteza cerebral, por filtración de la sangre, tal como harían los riñones. Y precisamente en este lugar es donde se ubicaría el alma humana, discrepando, en este punto, del papel otorgado a la glándula pineal por Descartes. Del mismo modo, Samuel-Auguste Tissot (1728-1797), en su célebre Traité des Nerfs (1784), defendió vehementemente la teoría cartesiana de los espíritus animales. Incluso Joseph Görres (1776-1848), un vitalista alemán muy tardío que destacó en otros ordenes, como la poesía y la política, hablaba de la glándula pineal como “una expresión del universo”, “el germen de la esencia cerebral” o “la fuente del espíritu vital”, entre otro largo etcétera de denominaciones similares (29).

Más aún: la hipótesis mecánica también se utilizó para explicar, en la prime-ra mitad del siglo XIX el papel de la glándula pineal en la convección del líquido cefalorraquídeo. De hecho, en el texto Mémoire physiologique sur le cerveu (1828) de François Magendie (1783-1855), se describe como el acueducto cerebral podía se abierto o cerrado por el órgano pineal, a modo de válvula (30). Y esta teoría se puede incluso leer en 1907, en la obra de Élie de Cyon (1842-1912), quien sigue hablando de la epífisis como válvula reguladora, a nivel del acueducto de Silvio, del movimiento del líquido cefalorraquídeo (31).

El declive fisiológico del cartesianismo

Con todo, los postulados neurofisiológicos cartesianos comenzaron a ser cues-tionados casi desde el mismo momento en que fueron planteados. Entre los detractores más precoces cabe destacar a Christophe de Villiers (1585-1650), quien consideró que la epífisis era una estructura anatómica muy irrelevante para jugar un papel tan trascendente como el que le adjudicó Descartes. Para él, esta función de asiento del alma sería más apropiada para una estructura más noble y de mayor tamaño, como es el cerebelo (32). También el padre Marin Mersenne, mentor del filósofo francés, opinaba que la elección de Descartes no era adecuada, y se apoyaba en ciertas observaciones sobre la aparición de “piedras” y otras anormalidades en el órgano pineal en sujetos absolutamente sanos desde la perspectiva de la salud mental e intelectualmente operativos (33). Incluso Niels Steensen o Stenon (1638-1686) (Figura 8), uno de los más prestigiosos fisiólogos mecanicistas se mostró discrepante. En una sesión científica que tuvo lugar en 1665 en la casa de Melchisédec Thévenot (1620-1692), Stenon puso de manifiesto que la hipótesis de Descartes era muy arriesgada desde el punto de vista fisiológico y con tintes demasiado especulativos. Y en su obra Dissertatio de cerebri anatome (1671), no evitará criticar al francés, rechazando su propuesta sobre el asiento físico del alma racional en el órgano pineal. Contoda la razón, estimaba Stenon que esta “glándula superior” está adherida a las meninges, situada a nivel dorsal del sistema ventricular y carece de movilidad, así como de los poros descritos en los textos cartesianos. Todo ello invalidaría su participación en el proceso de conducción de los espíritus animales (34).

Figura 8. Grabado anónimo de Niels Stenon, con la indumentaria de obispo católico, realizado en una fecha próxima a su muerte en la ciudad alemana de Schwerin

Profundizando aún más en este asunto, el anatomista Thomas Bartholin (1616-1680), en su obra Anatome ex omnium veterum... (1673), aportaba otras evidencias, además del reducido volumen de la glándula, para desmontar la hipótesis cartesiana, tal como ya había hecho Stenon. Así, incide en la imposibilidad de que pueda moverse y en la ausencia de poros en las paredes internas de los ventrículos y en el interior del propio órgano, a través de los cuales fluirían los espíritus animales (35). También el propio Willis aduciría en su Cerebri anatome cui accessit nervorum descriptio et usus (1664) que era difícilmente entendible que el órgano pineal tuviera el relevante papel adscrito por Descartes, pues muchos animales presentaban una glándula de mayor tamaño que la humana, y estaba claro que carecían de memoria e imaginación, como facultades superiores del alma (Figura 7B). Para Willis, la función de la epífisis se limitaría a la absorción de los fluidos procedentes de los vasos arteriales. En su lugar, defendió el planteamiento de que una de dichas propiedades del alma, como es la imaginación, estaría mediada por el cuerpo calloso, mientras el sensus communis tendría su asiento anatómico en el núcleo estriado, desde donde coordinaría todo el flujo de las sensaciones que se vehiculizarían desde el tálamo (25).

Por otra parte, Raymond Vieussens localizó el sensorium commune en el cuerpo estriado, Samuel Theodor von Soemmering (1755-1830) en el líquido cefalorraquídeo (aqua ventricolorum cerebri), y Albrecht von Haller (1708-1777) en la medulla oblongata. De hecho, para este fisiólogo vitalista, como explica en sus Elementa physiologiae corporis humani (1757-1776), el alma humana no podría asentarse en el órgano pineal, dado que compartiría dos facultades con el resto del organismo, como son la sensación y el movimiento, y ambas tienen su origen en la mencionada médula oblongada (10).

Otros destacados médicos de los siglos XVII y XVIII también cuestionaron la teoría cartesiana sobre el rol del órgano pineal (20), como Thomas Wharton (1614-1673), Thomas Gibson (1647-1722), Julien Offray de la Mettrie (1709-1751), Etienne Bonnot de Condillac (1714-1780), Charles Bonnet (1720-1793), Paul von Holbach (1723-1789) o Pierre Jean Georges Cabanis (1757-1808) (35). Entre los más acérrimos adversarios de las teorías mecanicistas cartesianas destaca el médico y arquitecto Claude Perrault (1613-1688). En su obra Oeuvres de physique (1680), Perrault se opone drásticamente a que la glándula pineal constituyera la sede del alma, pues esta se distribuiría directamente por todo el organismo, planteamiento también adoptado por el célebre médico y químico Georg Ernst Stahl (1660-1734).

La teoría cartesiana de los espíritus animales como agentes responsables del funcionalismo nervioso también fue denostada, especialmente a partir de los experimentos fisiológicos de Francis Glisson (1597-1677) sobre la irritabilidad muscular. No obstante, ya casi un siglo antes Niccolò Massa (1485-1559) había demostrado que los ventrículos cerebrales no contenían ningún “viento sutil”, sino una sustancia líquida, conocida posteriormente como líquido cefalorraquídeo. Durante el último tercio del siglo XVIII, y debido al gran desarrollo en algunos ámbitos, como la electrofisiología o la microscopía, esta teoría perdió todo su respaldo. Luigi Galvani (1737-1798) describió, en 1780, el efecto de la corriente eléctrica en la contracción de los músculos de la rana (Figura 9) y Felice Fontana (1730-1805), en 1781, describió microscópicamente la estructura histológica de las fibras nerviosas, aportando los datos definitivos que confirmaban la ausencia de espacios huecos en el interior de los nervios (16, 17, 20).

Figura 9. Grabado de la obra de Luigi Galvani De viribus electricitatis in motu musculari (1791), en el que se muestran sus famosos experimentos sobre la transmisión eléctrica nerviosa realizados con ranas

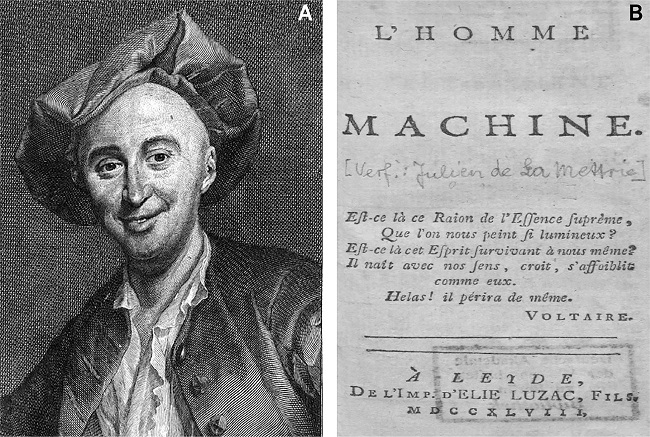

El declive del concepto científico del alma racional fue ya muy evidente durante el periodo de la Ilustración. Julien Offray de La Mettrie (Figura 10A), uno de los defensores más radicales de la nueva corriente materialista del siglo XVIII, atacó duramente los postulados de Descartes sobre el alma racional en su obra L’Homme-machine (Figura 10B), publicada en 1748, en la que defiende que el hombre es superior a los animales, no porque disponga de una sustancia espiritual, sino, simplemente, porque su cerebro está más desarrollado (32, 36). Más aún: a todas estas razonables críticas anatómicas se fueron sumando otras de naturaleza eminentemente filosófica. Por ejemplo, David Hume (1711-1776) defendía en 1739 que en la personalidad se daban cita todas las experiencias sensoriales, y, por tanto, el hecho de enclaustrar la mente en una jaula anatómica no sería otra cosa que una pura ilusión (37). A este planteamiento también se unió posteriormente Immanuel Kant (1724-1804), para quien el alma debe poseer una naturaleza netamente espiritual y desvinculada por completo de lo físico, por lo que no sería factible que se ubicase en una localización anatómica concreta (38).

Figura 10. Julien Offray de La Mettrie (A) y frontispicio de su obra L’Homme machine (Imp. D’Elie Luzac, Fils., Leiden, 1748) (B)

Finalmente, es a mediados del siglo XIX cuando pierde totalmente su vigencia esta hipótesis cartesiana sobre la preeminencia fisiológica de la epífisis. A este respecto, Antoine Jacques Louis Jourdan (1788-1848), en su Dictionnaire des Sciences Médicales, editado en 1829, especifica lo siguiente con respecto al órgano pineal: “... con respecto a la función del órgano pineal, nada es asumible de la ficción de Descartes, concebida en un momento de abuso del racionalismo y de la imperfección de las ciencias naturales... Hoy, nosotros no necesitamos estas quimeras, aunque todavía no conozcamos las funciones del conarium...” (39: 460-461).

Así pues, el papel de la epífisis en la comprensión de la fisiología de los procesos psíquicos superiores acabó sus días. Un siglo después, en 1958, tuvo lugar el aislamiento, en glándulas pineales bovinas, de la melatonina, por parte de Aaron B. Lerner (1920-2007) y su equipo de la Universidad de Yale, estableciéndose cómo este órgano endocrino regulaba la liberación de su hormona en base a la influencia de diferentes factores ambientales externos, básicamente lumínicos. Estos hechos sentaron las bases del actual conocimiento científico sobre la glándula pineal, instaurándose el moderno y actual concepto de “transductor neuroendocrino” (40, 41).

Fisiología, psicología y ocasionalismo

Desde la perspectiva meramente psicológica, los pensadores denominados “ocasionalistas” se convirtieron los herederos directos de la doctrina cartesiana, destacando entre estos el clérigo Nicolas Malebranche (1638-1715) (Figura 11A), quien pretendió efectuar una síntesis entre el cartesianismo y el pensamiento agustiniano (7). Sea como fuere, la solución ocasionalista se advirtió como una de las cuatro posibles a las dificultades planteadas por el pensamiento de Descartes, aunque no fuera precisamente la adoptada por él, pues optó por considerar la existencia de alguna clase de sustancia que fuera al mismo tiempo pensante y extensa –la glándula pineal–. Malebranche adujo, sumariamente, que los movimientos del alma y del cuerpo se influyen mutuamente, merced a la intervención de Dios. De tal modo, el ocasionalismo reemplaza el concepto de “causa” por el de “ocasión”, al convertir toda causa en una “causa ocasional” (42).

Figura 11. Nicolas Malebranche, según un grabado de 1707 firmado por Pierre de Rochefort (1673-n.d.) (A) e ilustración de Baruch Spinoza para The work of the Open Court Publishing Co., (Chicago, 1908)

Sin embargo, el planteamiento ocasionalista tiene una exigencia obvia, pues para ser eficiente debe asegurar que es de todo punto imposible la interacción causal entre sustancias extensas y sustancias pensantes, a fin de garantizar que es solo la acción divina la que permite la concordancia entre cuerpo y alma. Por ello, en su obra De la recherche de la vérité (1674-1675), Malebranche adoptó posturas dualistas más fanatizadas que las de Descartes, en tanto que cuerpo y alma serían ya entidades inconexas e independientes, entre las que no existiría ningún tipo de comunicación física. Por tanto, sería sobre la figura divina que recaería la función de comunicar ambas entidades, permitiendo así el conocimiento humano, y siendo los mecanismos fisiológicos de esta intervención los mismos que los propuestos por Descartes en sus explicaciones fisiológicas, esto es, los espíritus animales.

Por otro lado, Baruch Spinoza (1632-1677) (Figura 11B) sería el heredero crítico más influyente del cartesianismo. Si bien era un estricto mecanicista, al contrario que Descartes, adopta una posición filosófica monista, es decir, rechaza la existencia de un dualismo cuerpo-alma, y considera que el hombre es la suma del cuerpo y de la mente, en forma de una “sustancia universal” dotada de infinitos atributos. Frente a Malebranche, en Spinoza se ha querido ver, tal vez por incomprensión, a un pionero del ateísmo, pues prescinde del papel activo de Dios en el sistema, aunque en realidad adoptó una posición panteísta que le colocó en un posicionamiento más bien agnóstico: “todo” es Dios o todo es “Naturaleza”, pues ambos son indistinguibles. Por ello, habló de una única sustancia infinita que puede ser asimilada tanto a la naturaleza como al mismo Dios –el famoso Deus sive Natura–. Este planteamiento poseía la ventaja de que no hacía falta establecer una comunicación entre la res cogitans y la res extensa para explicar el conocimiento humano, pues ambos atributos, al igual que las pasiones o emociones, eran “modos” o “manifestaciones” de una misma sustancia. Bajo esta explicación, no obstante, subyacía un evidente determinismo, del que Spinoza no pudo evadirse. De hecho, el sostenimiento del alma sustancial, prescindiendo de la solución cartesiana, parecía inducir a la aceptación intrínseca de ese determinismo del que tampoco sabría liberarse Gottfried Leibniz (1646-1716), pese a proponer una salida bien diferente a la spinoziana: admitir que las sustancias pensante y extensa, en este caso separadas, habían sido previamente ajustadas por Dios, de suerte que podrían compararse a dos relojes que marchaban de forma sincrónica. Tal sincronía no se debería a la presencia de otras sustancias intervinientes, o al azar, o a que ambas sustancias fueran aspectos diferentes de un mismo reloj, sino al hecho de que entre ambos relojes existiría una armonía prestablecida por acción divina (42).

Yendo aún más lejos, se ha defendido que, en dos de las leyes fundamentales para la comprensión de la fisiología y la psicología científica modernas, propuestas durante el siglo XIX, como son la ley de Bell-Magendie y la ley de las energías específicas de los nervios sensoriales de Johannes Peter Müller (1801-1858), se pueden encontrar influencias directas de las hipótesis cartesianas (43). Del mismo modo, se ha argumentado el peso de los planteamientos de René Descartes en ámbitos tan aparentemente alejados del dualismo como la teoría del reflejo condicionado de Ivan P. Pavlov (1849-1936) y en las teorías psicofísicas propuestas por Gustav Theodor Fechner (1801-1887) en su Elemente der Psychophysik (1850), así como en la teoría de la percepción métrica propuesta por Hermann von Helmholtz (1821-1894) (44).

Por lo demás, cabe señalar que la teoría de las pasiones de Descartes (45) podría correlacionarse estrechamente con muchas de las tesis acerca de las emociones que proponen algunos autores contemporáneos. Así, por ejemplo, la aproximación psicoanalítica al tema realizada por Hartvig Dahl (1924-2007), quien también utilizó el esquema de las parejas de emociones y que, a diferencia de la pareja cartesiana “felicidad-tristeza”, planteó el binomio “felicidad-depresión” (46).

La presencia de Descartes y su visión del órgano pineal en los movimientos pseudocientíficos de la primera mitad del siglo XX

Aunque el dualismo cartesiano ya estaba totalmente olvidado, en la primera mitad del siglo XX podemos ver una corriente paracientífica de naturaleza filosófica con componentes mitológicos que se apoyaba en las hipótesis cartesianas del control de los “espíritus humanos” por parte de la glándula pineal. Los defensores de esta corriente asimilaban la epífisis con el “tercer ojo” de las culturas indostánicas, como el tercer ojo de Shiva, el dios hindú (Figura 12), o la “puerta de Brahma”, que permitiría que el alma humana se fusionase con el alma del universo. Estas corrientes partían de la teosofía propuesta por la controvertida Helena Blavatsky (1831-1891), y llegaron a su máximo auge con el movimiento antroposófico postulado por Rudolf Steiner (1861-1925), que asimilaba el misticismo y la nueva ciencia, perpetuando ciertos mitos, como el de asociar la glándula pineal con los cíclopes de la literatura homérica, con su único ojo, o con el ejercicio de la tonsura que practicaban los monjes cristianos durante el medievo.

Figura 12. Grabado del dios Shiva con todos sus atributos, incluido el tercer ojo, realizado por Philip Baldaeus (1632 1672) para la edición alemana de 1672 de la obra Descripción de los países de las Indias Orientales de Malabar, Coromandel, Ceilán, etc. (Imprenta de Jacob van Velsen, Ámsterdam)

Aunando visiones filosóficas, religiosas y científicas, venían a plantear que todas las religiones del mundo tenían una procedencia común, pero que perversas intenciones rompieron este tronco original, generando los diferentes dogmas existentes en la actualidad. De esta forma, solo existiría una única verdad eterna, de carácter cósmico, que podría ser alcanzada racionalmente, sin necesidad de inter-vención divina en forma de revelación, fundamentalmente mediante el autodesarrollo espiritual. Y, precisamente, uno de sus seguidores, Dietrich Boie (1923-2001), definiría la glándula pineal como la consolidación física de un centro etéreo (47). Esta corriente pseudocientífica y sus planteamientos, cuya naturaleza era imposible contrastar, fue rápidamente desacreditada, habiéndose dado en su entorno algunos fraudes muy comentados en su momento.

Tal vez el más conocido de estos engaños fuera el protagonizado por Tuesday Lobsang Rampa, seudónimo con el que un escritor esotérico británico llamado Cyril Henry Hoskin (1910-1980) publicó tres libros superventas a lo largo de la década de 1950 (Figura 13). En estos textos, el autor, a modo de autobiografía espiritual, se hacía pasar por un importante místico tibetano. El fraude de Rampa sería desenmascarado por el explorador austriaco Heinrich Harrer (1912-2006), quien se haría mundialmente famoso gracias a la película biográfica Siete años en el Tibet (1997), obra del cineasta Jean-Jacques Annaud (n. 1943). Harrer pudo demostrar, con la ayuda de un detective privado, que Rampa no existía y que detrás de esta falsa identidad se encontraba Hoskin, un ciudadano británico que jamás había visitado el Tibet y que no hablaba una sola palabra de tibetano. Para complicar aún más la situación, Hoskin acabó afirmando, en su propia defensa, que en él se había encarnado el espíritu del auténtico monje tibetano Lobsang Rampa (48).

Colofón

Descartes se quiso contemplar a sí mismo, ante todo, como un hombre de ciencia, pero su aportación al desarrollo de la misma resultó en general algo estéril, a causa de las limitaciones teóricas y prácticas con las que se encontró. Y todo ello a pesar de que dedicó su vida, de igual forma que las más insignes figuras renacentistas, a una amplia panoplia de materias: desde la filosofía a la música, pasando por la astronomía, la física o las matemáticas, y, por supuesto, la fisiología. De hecho, su Discours de la méthode (1637) constituye la referencia indiscutible del pensamiento científico de su momento. No puede decirse lo mismo de su filosofía, que, desde luego, se convirtió en marca de la casa del espíritu moderno y sirvió para plantear un nuevo modo de hacer y pensar, que nos ubica a Descartes en ese lugar que, precisamente, le ha hecho famoso: la bisagra entre lo antiguo y lo moderno, entre ese mirar al pasado en busca de inspiración y la necesidad de tener que reformular las cuestiones de antaño para ubicarlas a la altura de los tiempos.

Pero, tras los planteamientos neuropsicofisiológicos de Descartes, se imponía un cambio de escenario que había de pasar necesariamente por una modificación conceptual que liberase a la investigación científica de las adherencias históricas, en más de un sentido anacrónicas con respecto al avance de las ciencias, que imponía el concepto de “alma”. En consecuencia, este objetivo tenía exigencias epistemológicas y ontológicas que impedían que la cuestión pudiera abordarse de cualquier modo o a cualquier precio. Este nuevo objeto de estudio debía, pues, enfrentarse de la manera más rigurosa posible, tal y como lo haría la ciencia natural, hecho que tanto el racionalismo como el empirismo postcartesianos trataron de hacer de la mejor manera.

Finalmente, desde mediados del siglo XIX, el desarrollo de la biología celular y la histología cambiaría, en gran medida, el conocimiento de los mecanismos que rigen la forma en que el sistema nervioso funciona. El proceso fue, en términos históricos, ciertamente rápido, desde las primeras reseñas sobre las células nerviosas, en la década de 1830, por autores como Christian Gottfried Ehrenberg (1795-1876), Robert Remak (1815-1865), Otto Friedrich Karl Deiters (1834-1863) o Johann Evangelista Purkinje (1787-1869), hasta el postulado de la teoría neuronal por Santiago Ramón y Cajal (1852-1934) a finales de la década de 1880 (49-51). Sin embargo, no debe olvidarse una de las profecías de Emil Du Boys-Reymond (1818-1896), de quien Cajal era prácticamente contemporáneo, en las conferencias dictadas en la Academia de Ciencias de Berlín acerca de los siete grandes enigmas de la ciencia (52), aplicables a los grandes avances en el conocimiento del funcionalismo del sistema nervioso: “ignoramus et ignorabimus”. Es más, estas palabras siguen marcando el devenir de esta cuestión en el actual siglo de la neurociencia.