INTRODUCCIÓN

La depresión representa un 4,3 % de la carga mundial de morbilidad, y se encuentra entre las principales causas mundiales de discapacidad (un 11 % del total mundial de años vividos con discapacidad), sobre todo entre las mujeres. En Colombia, estas cifras alcanzan hasta un 13,8 % en adultos entre los 18 y 45 años (1). A nivel universitario, la depresión, está muy por encima del promedio mundial. Un metaanálisis publicado por Rotenstein y cols. (2) en el 2016 en 122.356 estudiantes de medicina de 43 países, informó una prevalencia global de depresión del 27 %. En estudiantes universitarios de Colombia, se han reportado prevalencias significativamente más elevadas en comparación con la población general, las cuales oscilan entre el 30 % y el 49 % (3,4).

La aparición de síntomas depresivos en la comunidad universitaria se ha asociado a distintos factores entre los que se destacan la presencia a las altas exigencias académicas, a la falta de apoyo familiar, y a las dificultades económicas (5). Adicionalmente, la depresión es el mayor factor de riesgo asociado con la ideación suicida y al abuso de sustancias en la población universitaria (6,7), lo que genera preocupación entre las autoridades en este tema. El deterioro de la salud mental provocado por estos factores también puede conducir al deterioro del rendimiento académico.

Para acercarse a esta problemática, se han utilizado diversos instrumentos que valoran de manera auto informada la presencia de síntomas depresivos. Entre las más usadas están: Self-Rating Depression Scale (SDS) de Zung, Center for Epidemiological Studies Depression Scale (CES-D), K-10, Kessler Psychological Distress Scale, Beck Depression Inventory (BDI), entre otros (2). Este último, originalmente se desarrolló como una herramienta de evaluación de los síntomas depresivos propuestos en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-IV), y cuenta con diferentes versiones, siendo la mayormente utilizada la versión BDI-II de 21 ítems. El BDI, ha sido validado en población universitaria de Colombia, y se han reportado valores de confiabilidad interna adecuados (alfa de Cronbach = 0,91), no solo para fines de investigación, sino también para el diagnóstico y/o identificación de síntomas depresivos (8).

Por otro lado, la condición física definida como “la capacidad de realizar actividad física y/o ejercicio físico que integra la mayoría de las funciones corporales (del aparato locomotor, cardiorrespiratorias, hematocirculatorias, endocrinometabólicas y psiconeurológicas) involucradas en el movimiento corporal”, se relaciona con una mejor salud mental desde etapas tempranas de la vida (9,10). Históricamente, la condición física ha sido conceptualizada a partir de los dominios de capacidad aeróbica, fuerza/resistencia muscular, movilidad articular (flexibilidad), velocidad de desplazamiento/agilidad, coordinación y equilibrio (10). Otros autores también han incluido la composición corporal como un elemento más de la condición física (11). Con el tiempo, la capacidad aeróbica y la fuerza muscular han adquirido una mayor relevancia científica en el ámbito sanitario, y se habla de condición física relacionada con la salud (health-related physical fitness), por estar estrechamente relacionada con mortalidad, enfermedades crónicas, discapacidad, problemas sociales, y con trastornos mentales (ej., esquizofrenia, trastorno bipolar y trastorno depresivo mayor) (12,13).

En esta linea, en previos estudios se han descrito relaciones inversas y significativas entre depresión con menores valores de condición física, especialmente en los dominios de condición aeróbica y fuerza muscular (14,15,18). Alfaro-Acha y cols. (16) McGrath y cols. (17) describieron que menores valores de fuerza prensil se asociaban directamente con puntajes más bajos en las pruebas cognitivas, en población mexicana y norteamericana respectivamente en estudios con diseño de corte transversal. De manera similar, en estudios de cohortes se ha descrito que una pérdida de la fuerza muscular por dinamometría prensil se asociaba directamente con mayor prevalencia de síntomas depresivos en un estudio prospectivo con 4 314 participantes (rango 40 a 79 años) de Japón (18), hallazgo que también fue corroborado por Ortega y cols. (19) en otro estudio prospectivo que incluyó 1.142.599 adolescentes varones suecos de 16 a 19 años. Estos autores observaron que mayores niveles de fuerza muscular se asociaron con un 20-30 % menos de riesgo de muerte por suicidio, tras 24 años de seguimiento. De otro lado, Crowley y cols. (20) encontraron que los participantes con mayor capacidad aeróbica tenían menores probabilidades de depresión (OR 0,40 [IC 95 % 0,19-0,84]), resultado que se confirmó recientemente en un metaanálisis por Kandola y cols. (21). Estos autores demostraron que una baja forma física, incrementaba en un 64 % la incidencia de depresión, en comparación con los sujetos ubicados en la categoría de capacidad física saludable. También se ha descrito que por cada cambio de unidad en el equivalente metabólico (MET; una métrica para representar la condición física aeróbica), se podría disminuir en un 8 % la incidencia de depresión (OR = 0,92, [IC 95 % 0,86-0,99]), en 26.615 participantes pertenecientes a la cohorte “The Nord-Trøndelag Health Study” (22).

Sin embargo, la asociación entre condición física y salud mental parece ser bidireccional, cada vez que la depresión se asocia también con discapacidad funcional, estado de salud y otros indicadores de la función física (23). Adicionalmente, sigue siendo controversial el papel de la condición física en la salud mental principalmente en países latinos, y particularmente en el ámbito universitario. Encontrar una manera más fácil de detectar síntomas de depresión podría ayudar a la práctica clínica y los estudios epidemiológicos a identificar a las personas en riesgo y brindar la atención adecuada. En este sentido, el presente estudio tuvo como objetivo verificar la posible relación entre la condición física con síntomas depresivos en un colectivo de estudiantes universitarios.

MATERIALES Y MÉTODOS

DISEÑO Y PARTICIPANTES

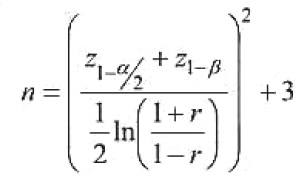

El presente es un estudio transversal secundario de datos del proyecto “FRICAUN: Factores Asociados a Riesgo Cardiometabólico en Universitarios”, que contó con la participación de 1 200 estudiantes entre 18 a 39 años, seleccionados por conveniencia de diferentes programas académicos de cuatro instituciones de educación universitaria pública y privada de la ciudad de Cali, Colombia durante el segundo semestre del 2021. Para este subanálisis, se calculó un tamaño de muestra basado en la correlación bilateral con dos variables cuantitativas. Para ello, se empleó la expresión:

Donde z1-α/2 es el quantil de la distribución normal a un nivel de confianza deseado, z1-β es el quantil de la distribución normal a una potencia de prueba establecida y r es el coeficiente de correlación estimado. Los valores de confianza y potencia de la prueba fueron tomados de las tablas presentadas por Mukaka (24). Considerando un coeficiente de correlación r = -0,20, un α = 0,05 y un β = 0,90, precisando un tamaño de muestra de 288 participantes, la cual se incrementó un 20 % por tasas negativas de respuesta, para un total de 344 universitarios.

Los criterios de inclusión fueron: ser mayor de edad, sin distinción del programa académico y dar su consentimiento para participar en el estudio. Se excluyeron aquellos estudiantes que presentaban algún tipo de discapacidad (auditiva, visual, física, intelectual/cognitiva leve), lesiones o condiciones de salud crónicas diagnosticadas por el médico tratante que imposibilitaran la realización de las pruebas físicas. La realización de este estudio siguió los estándares éticos de investigación con participantes humanos de acuerdo con el aval otorgado por el Comité de Ética Humana de la Universidad del Valle (Código 233-019).

PROCEDIMIENTOS

Los participantes fueron convocados a través de los directores de cada programa académico, proporcionando la información necesaria para participar (objetivo del estudio, procedimiento de recolección de datos, tiempo de aplicación de los instrumentos y tratamiento de los datos), previa participación voluntaria. A quienes manifestaron verbalmente su deseo de participar, se les entregó un consentimiento informado para su aceptación en formato digital, así como los cuestionarios de manera anónima en formularios de “Google Drive”, la cual fue diligenciada en las salas telemáticas y/o biblioteca de las Universidades participantes.

INSTRUMENTOS

A todos los participantes se le suministraron tres instrumentos; el primero para determinar el estado de salud (antecedentes familiares, personales, y patológicos) y datos sociodemográficos; el segundo para cuantificar el nivel de riesgo para la ejecución de las pruebas físicas (Physical Activity Readiness Questionnaire, PAR-Q); y un tercero el cual incluía el Inventario de la Depresión de Beck-II (BDI-II), sin ninguna modificación de la versión original en castellano. Este instrumento autoaplicable consta de 21 ítems y fue elaborado para evaluar síntomas depresivos y su gravedad. En síntesis, los síntomas asociados con la depresión que se evalúan en este instrumento son los relacionados con el estado de ánimo (p. ej., tristeza y anhedonia), los cambios en hábitos (como sueño y alimentación) y afecciones somáticas (agitación y fatiga), entre otros (25). En cada uno de sus ítems, el participante debía elegir la frase que mejor describe su estado de ánimo durante las últimas 2 semanas, entre un conjunto de 4 alternativas ordenadas de menor a mayor gravedad. Cada ítem se valoró de 0 a 3 puntos en función de la alternativa escogida y, tras sumar directamente la puntuación de cada ítem, se obtiene una puntuación total que varía de 0 a 63, cuya interpretación era: menos de 14 sin depresión, de 14-19, depresión leve; de 20-28, depresión moderada y de 29-63, depresión grave. Para los análisis, agrupamos las categorías moderada y grave por el limitado número de universitarios y mejorar el poder estadístico.

MEDICIÓN DE LA CONDICIÓN FÍSICA

Para la valoración de la condición física, se utilizaron algunos componentes de la batería “The ADuLT-FIT battery” en adultos entre 18 y 60 años (26), y los componentes relacionados con la salud general que cumplían con los siguientes criterios de calidad: a) confiabilidad; b) validez de criterio; c) validez predictiva; d) factibilidad; e) seguridad; y f) capacidad de respuesta o validez longitudinal. Para este estudio, se consideró el componente aeróbico y fuerza muscular. La capacidad aeróbica, se determinó a través del Test de Caminata de 2 kilómetros (UKK Walk Test), una prueba submáxima realizada sobre una superficie plana, y cuyo propósito era la estimación indirecta del consumo máximo de oxígeno (VO2máx). Al finalizar la prueba, se tomó el tiempo final de ejecución con un cronometro Casio de referencia Hs-3 y la frecuencia cardíaca a través de pulsómetro (Polar Team H10, Finlandia). La fuerza muscular se evaluó mediante cuatro pruebas: a) salto alto para evaluar la fuerza explosiva de tren inferior con el dispositivo T.K.K. 5006 (Jump Meter-MD, TKK5106; Takei Scientific Instruments, Niigata, Japan); b) dinamometría manual para evaluar la fuerza máxima de prensión manual, con dinamómetro digital Takei TKK 5101 (Takei Scientific Instruments, Niigata, Japan, intervalo 5-100 kg, precisión 0,1 kg), siguiendo el protocolo validado en población joven y adulta colombiana descrito por Ramírez-Vélez y cols. (27) con la batería Fuprecol y la ENSIN-2015, respectivamente (28); c) flexión de brazos modificada registrando el mayor número de repeticiones durante 40 seg; y d) flexión de tronco, registrando un máximo de 15 repeticiones en tres posiciones distintas, para evaluar la fuerza-resistencia.

Con los resultados de los componentes de la condición física, calculamos una puntuación global de fitness como la media de todos los valores tipificados (Z-score), con valores comprendidos entre 0 y 1, de modo que los valores superiores a este parámetro suponen un perfil de condición física saludable. Estudios previos han aplicado este enfoque para determinar un índice de condición física global (29,30).

CARACTERÍSTICAS ANTROPOMÉTRICAS Y COMPOSICIÓN CORPORAL

Todas las mediciones antropométricas se realizaron con el mínimo de ropa y sin calzado. El peso se midió en una báscula Tanita TBF-310 (Tanita Corp., Tokyo, Japan, intervalo 0,05-130 kg; precisión 0,05 kg). Para la talla, empleamos un estadiómetro Leicester Tanita HR 001, Tokyo, Japan, intervalo 60-200 cm; precisión 1 mm). Con estas medidas, se calculó el índice de masa corporal. Para la evaluación de la composición corporal, usamos el equipo portátil de bioimpedancia eléctrica Tanita TBF-310 de 4-contactos (Tanita Corp., Tokyo, Japan), reportando el porcentaje de grasa (%) y la masa músculo esquelética (kg). La unificación y estandarización de las mediciones antropométricas en el proyecto “FRICAuN”, así como la fiabilidad intraobservador e interobservador, fueron controladas por el grupo investigador de campo.

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS Y ESTILOS DE VIDA

Datos relacionados con la edad, el sexo, la identidad étnica (afrodescendiente, blanco, indígena, mestizo, otros), nivel socioeconómico agrupado en tres niveles (I-II, III-IV y V-VI), hábito tabáquico y enolismo (No/Sí), y el tiempo dedicado de actividad física regular en los últimos siete días al momento de participar en el estudio (< 60 min, 60-180 min y +180 min), se recogieron por autorreporte.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

El procesamiento y análisis de la información se realizó con el programa Statistical Package for Social Science® software, versión 26 (IMB-SPSS; Chicago, IL, uSA). Para probar la hipótesis de normalidad y con el fin de elegir el método de estimación adecuado para el análisis multivariado, se aplicó la prueba de Kolmogorov-Smirnov y sobre homocedasticidad la prueba de Breusch-Pagan. En la mayoría de los casos, el supuesto de normalidad no se cumplió como se esperaba. Los valores continuos se expresaron como mediana y rango intercuartílico y los categóricos como frecuencias. Se utilizó la prueba Mann-Whitney-Wilcoxon o la prueba t de Student de para las variables continuas y la prueba de χ² de Pearson en las variables categóricas para establecer las diferencias por sexo. Con el propósito de verificar la relación entre el puntaje total del inventario de Depresión de Beck-II con los componentes de la condición física y el índice global de condición física, se estimaron correlaciones parciales separados por sexo. En este análisis, se usaron las variables de estandarización de los distintos componentes de la condición física posterior a la normalización paramétrica (Z-score) ajustados según edad y sexo. El promedio del índice de condición física se recodificó en tertiles, siendo el tertil (T1) la posición con menor valor de índice global de condición física como se muestra en la figura 1.

Figura 1. Asociación entre el puntaje de depresión en el inventario de Beck-II y los tertiles del índice de condición física en universitarios hombres y mujeres. Análisis de covarianza (ANCOVA) ajustado por edad, tabaquismo, enolismo y actividad física semanal. El índice de condición física calculado en este estudio equivale a la suma de los valores tipificados de los parámetros Z-salto alto + Z-flexiones de brazo + Z-flexiones de tronco + Z-fuerza prensil + Z-capacidad aeróbica. Se indican los valores mínimo y máximo de cada categoría (sin depresión, depresión leve y depresión moderada/grave, respectivamente). Las barras de error representan el error típico de la media. La corrección de Bonferroni fue aplicada para analizar las comparaciones múltiples. El tertil (T3) es la posición con mejor valor de índice de condición física. *p = 0,028.

Por último, un análisis de covarianza (ANCOVA) ajustado por edad, tabaquismo, enolismo y actividad física semanal fue usado para comparar los tertiles del índice global de condición física y el puntaje total del inventario de Depresión de Beck-II. Se aplicó la corrección de Bonferroni para comparaciones múltiples para analizar las diferencias entre pares. Los análisis se realizaron de manera separada entre hombres y mujeres por la interacción encontrada entre el puntaje de Depresión de Beck-II y con el índice global de condición física (p < 0,001). Para todos los test se consideraron bilaterales y significativas las asociaciones estadísticas con valor de p < 0,05.

RESULTADOS

De los 344 participantes incluidos en el presente análisis, 183 (53 %) fueron mujeres. La mediana y rango de edad de la población fue 20 (18-23) años, el IMC 22,8 (20,7-25,3) kg/m2, y el porcentaje de masa grasa de 20,3 (14,6-27,6). Un 12 % de la población presentó síntomas depresivos leves, mientras que un 10 % refirieron depresión moderada/grave, siendo las mujeres las que acusaron mayor puntaje en el inventario de Depresión Beck-II. Como era de esperar, los hombres presentaron mayores valores en los parámetros antropométricos de peso corporal, estatura, y presión arterial (p < 0,01). Esta misma tendencia, fue observada en todas las variables de condición física (p < 0,01). Las demás características se muestran en la tabla I.

Tabla I. Características generales de la población universitaria.

Datos presentados en mediana (rango intercuartílico), media (desviación estándar) o frecuencias (%), según corresponda.

*La prueba Mann-Whitney-Wilcoxon,

**t de Student o prueba χ2 fue usada para establecer las diferencias por sexo. El índice Z-Score de condición física calculado en este estudio equivale a la suma de los valores tipificados de los parámetros Z-salto alto + Z-flexiones de brazo + Z-flexiones de tronco + Z-fuerza prensil + Z-capacidad aeróbica.

**La ecuación usada para estimar la potencia aeróbica máxima a partir de la prueba uKK Walk Test fue en hombres = 184,9 - 4,65 x (tiempo, min) - 0,22 x (frecuencia cardíaca) - 0,26 x (edad) - 1,05 x (índice de masa corporal); mujeres = 116,2 - 2,98 x (tiempo, min) - 0,11 x (frecuencia cardíaca) - 0,14 x (edad) - 0,39 x (índice de masa corporal).

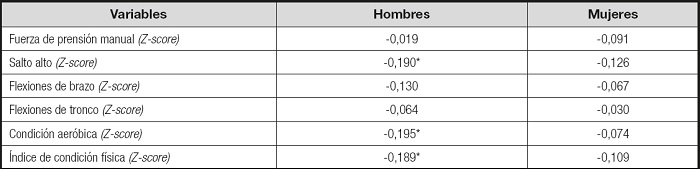

Únicamente, en el grupo de hombres se encontraron correlaciones inversas y estadísticamente significativas entre el puntaje de depresión del inventario de Depresión de Beck-II, con el componente de salto alto (Z-score) r = -0,190, la condición aeróbica (Z-score) r = -0,195, e índice global de condición física (Z-score) r = -0,189; p < 0,01 (Tabla II).

Tabla II. Correlaciones bivariadas entre el puntaje del inventario de Depresión de Beck-II con los indicadores de condición física.

El Índice Z-Score de condición física calculado en este estudio equivale a la suma de los valores tipificados ajustados por edad y sexo de los parámetros Z-salto alto + Z-flexiones de brazo + Z-flexiones de tronco + Z-fuerza prensil + Z-capacidad aeróbica.

*p < 0,01

Para comprobar la hipótesis, si menores valores en el puntaje del inventario de Depresión de Beck-II se podrían asociar con un fenotipo de mejor condición física en los estudiantes universitarios, se aplicó un análisis ANCOVA ajustado por la edad, tabaquismo, enolismo y actividad física semanal como covariables. De nuevo en hombres, el tratamiento post-hoc de Bonferroni mostró diferencias significativas entre los terciles (T) del índice general de condición fisca (T1 vs. T3, p = 0,028) (Fig. 1).

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos en el presente trabajo revelan que el salto alto fuerza, la capacidad aeróbica y el índice general de condición física de los hombres se relacionan de manera inversa y significativa con el puntaje del inventario de Depresión de Beck-II. Por otro lado, los universitarios (al menos en hombres) presentaron un mejor desempeño en el índice general de condición física (tercil 3) tenían menor puntaje en el inventario de Depresión de Beck-II que los agrupados en (tercil 1), resultado que no hemos encontrado constancia en la literatura científica previa.

En lo que respecta a la prevalencia de síntomas depresivos, un 12 % de la población presentó síntomas depresivos leves, mientras que un 10 % refirieron depresión moderada/grave, siendo mayor en el grupo de mujeres. Es difícil comparar el presente resultado con estudios previos, debido a la diversidad de instrumentos utilizados para medir la prevalencia de depresión de estudiantes universitarios. Al respecto, Tung y cols. (31) informaron una prevalencia de depresión de 34 % en un metaanálisis que incluyo 8 918 estudiantes de enfermería con edades similares a las reportadas en este trabajo. A nivel local, Vinaccia y Ortega (32), en 6 224 estudiantes de la Costa Atlántica de Colombia, reportaron un 32,2 % de síntomas depresivos leves, moderados y severos, valor que se reduce al 14 % si suman solo los puntajes moderados y severos, y 1,3 % si se consideran solo los casos severos, a partir de la Escala PROMIS (Patient-Reported Outcomes Measurement Information). Utilizando el inventario de Beck, Amézquita y cols. (4) reportaron una prevalencia de 49,8 % en estudiantes de Caldas, mientras que Arrivillaga y cols. (33) reportaron una prevalencia del 30 % con la escala Beck (BDI) y 25 % con la Escala Auto aplicada de Zung, en Cali. Finalmente, los resultados de este estudio concuerdan con la evidencia en cuanto a que un mayor porcentaje de mujeres presentan sintomatología depresiva (34).

Como hemos descrito anteriormente, se ha puesto en relieve la importancia de la condición física como factor protector potencialmente modificable en la aparición de trastornos de la salud mental. Recientemente, un metaanálisis que incluyó siete estudios prospectivos, y 1.161.632 participantes, demostró que una menor condición aeróbica era un factor asociado con el desarrollo de depresión (21), hallazgo que fue observado en este trabajo solo en el grupo de hombres. Esta diferencia, podría explicarse en parte, por la población estudiada (países occidentales y desarrollados), lo que limita aún más nuestra capacidad para confirmar estos hallazgos. Otro factor que ha podido contribuido con este resultado, fueron los instrumentos para determinar los síntomas depresivos, pues muchos de ellos utilizan cuestionarios por autoinforme, entrevistas clínicas o registros médicos. Adicionalmente, la manera en que se mide la condición aeróbica (pruebas de laboratorio vs. pruebas de campo), podría explicar la ausencia de dicha relación —especialmente en el grupo de mujeres—, a pesar de que la capacidad aeróbica estimada en este trabajo a través se realizó con pruebas de campo, las cuales han demostrado ser fiables y válidas en población con características similares a las de este estudio (26).

A la fecha, no se conocen reportes que hallan descrito la relación entre los síntomas depresivos con el uso de un índice global de condición física. Destacamos, el estudio de Yeatts, Martin y Petrie (35), que usando los componentes de manera independiente (capacidad aeróbica, fuerza muscular y composición corporal) reportaron asociaciones con otras esferas de la salud mental en adolescentes. Otro reporte transversal en escolares noruegos, encontraron que la capacidad aeróbica y no la fuerza muscular se asociaba con menos dificultades psicológicas, pero no evaluaban la combinación de la capacidad aeróbica y la fuerza muscular (10). De manera similar, Ruggero y cols. (36), mostraron que la capacidad aeróbica estaba inversamente asociada con la depresión en niñas de 12 y 13 años (r = -0,31) y niños (r = -0,39), mientras que Greenleaf y cols. (37), encontraron que las niñas adolescentes con capacidad aeróbica baja exhibieron niveles de depresión un 31 % más altos, en comparación con las niñas con capacidad aeróbica saludable.

Aunque en población universitaria esta relación ha sido reportada en pocos trabajos, la evidencia de estudios epidemiológicos (14,38) muestran que menores valores de fuerza muscular se asocian con mayor prevalencia e incidencia de depresión y ansiedad (39), independiente del sexo. En esta línea, Shimamoto y cols. (40) en un estudio transversal que incluyó 85 estudiantes de pregrado (52 hombres y 33 mujeres, con edad de 18,9 ± 1,4 años) de Japón, reportaron una relación discreta entre el puntaje del Patient Health Questionnaire (PHQ-9) con el rendimiento aeróbico (VO2máx) estimado en cicloergómetro (r = 0,25, p = 0,019). Con un diseño similar, que incluyó 437 estudiantes (55 % mujeres), Ruggero y cols. (38) demostraron que mayores valores en el VO2máx se relacionaba inversamente con el desarrollo de depresión.

Contrariamente, en este trabajo planteamos la posibilidad que la capacidad muscular del tren inferior, la capacidad aeróbica y la condición física general (al menos en hombres), fueron los componentes que prueban la hipótesis de este trabajo. La literatura al respecto apoya los hallazgos de este trabajo acerca de la existencia de un dimorfismo sexual según el cual, las mujeres parecen presentar mayores niveles de grasa y menor masa libre de grasa que los hombres. Adicionalmente, la secreción de hormonas sexuales (testosterona, principalmente), determinan el aumento de la masa magra que explican valores más elevados de la fuerza muscular, principalmente en los varones. Finalmente, el 60 % de las mujeres de este estudio reportaron la realización de < 60 min. de actividad física semanal, aspecto que ha sido relacionado con mejor desempeño físico y estilo de vida activo (22).

En esta línea de resultados, se podría afirmar que el grado de condición física depende del sexo y puede no ser considerado como un indicador global de bienestar físico y mental por su limitada capacidad discriminatoria. De hecho, tener mayores niveles de condición física general parece no ser requisito suficiente para lograr menor sintomatología depresiva (al menos en mujeres esto no fue observado). En caso de promover un incremento en los niveles de actividad física este deberá suponer una mejora de la condición física general, sobre todo de la capacidad aeróbica y la fuerza muscular, considerando el sexo como variable condicionante.

Las principales limitaciones de este estudio radican en la naturaleza subjetiva de la medición de los síntomas depresivos de los universitarios con cuestionarios de manera autorreportada. Esta limitación ha podido influir negativamente a la hora de estudiar una posible asociación entre condición física y los síntomas depresivos, como la observada en el grupo de mujeres. Segundo, el diseño transversal de este trabajo no permite determinar si el supuesto factor de exposición precedió al aparente efecto y establecer causalidad entre exposición y efecto. A pesar de ello, el diseño transversal permite explorar relaciones entre múltiples exposiciones y múltiples efectos como los descritos en este estudio. Tercero, la falta de una evaluación objetiva de la actividad física, los comportamientos sedentarios, y los patrones nutricionales son limitaciones que deberán ser tenidos en cuenta en estudios futuros. Cuarto, el muestreo no probabilístico supone otra limitación para generalizar los resultados a la población de estudio, por lo que los resultados obtenidos deben ser extrapolados con cautela en otros entornos universitarios de Colombia. Serán necesarias nuevas investigaciones para determinar si un aumento de la condición física general o en componentes de manera independiente podría prevenir el paso a un estado de síntomas depresivos o fomentar lo contrario, tal y como se ha descrito con los efectos del entrenamiento físico sobre los síntomas depresivos (40).

CONCLUSIONES

Se pone de manifiesto la importancia de crear planes de intervención centrados en la mejora de la condición física, los cuales puedan desempeñar un papel protector sobre el riesgo de tener síntomas depresivos en universitarios, considerando el sexo como determinante de la salud física y mental. Se requieren estudios con un mayor tamaño de muestra, y especialmente estudios longitudinales y prospectivos, para constatar los resultados obtenidos en este trabajo. Desde una perspectiva integral surgen importantes abordajes preventivos y de intervención frente a la depresión en esta población estudiantil, lo que exige una participación integral e interdisciplinaria.