INTRODUCCIÓN

La obesidad en la infancia se asocia con numerosos problemas de salud, incluyendo los osteomusculares, hipertensión arterial, dislipemia y diabetes mellitus tipo 2, el agravamiento de enfermedades respiratorias como el asma y los trastornos psicosociales, como la baja autoestima, discriminación y, en niñas, también depresión1,2. Un tercio de los niños de 2 a 15 años en España y uno de cada cuatro en la Comunidad de Madrid padecen exceso de peso (sobrepeso u obesidad)3,4. El estudio Aladino 2013, con una muestra representativa de población de 7 y 8 años, señala que se está produciendo una estabilización de la prevalencia de la obesidad infantil, con tendencia a la baja5. El exceso de peso en los menores se debe en parte a un ambiente obesogénico que favorece el sedentarismo, la escasa actividad física y una alimentación poco saludable. Los principales factores de riesgo de obesidad infantil relacionados con la alimentación son el consumo habitual de bebidas azucaradas y las dietas de alta densidad energética por ingesta excesiva de productos procesados ricos en grasas y azúcares añadidos6-8.

La escuela tiene gran relevancia en el desarrollo de los hábitos alimentarios9-11. En 2004, la Organización Mundial de la Salud (OMS) aprobó la Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud, para reducir la morbi-mortalidad asociada a estos hábitos12. En 2005, el Ministerio de Sanidad y Consumo elaboró la Estrategia NAOS en España, con especial énfasis en la infancia13. Una de sus iniciativas en el ámbito escolar fue el convenio con la Asociación Nacional Española de Distribuidores Automáticos para dificultar el acceso de los alumnos de primaria a las máquinas expendedoras de alimentos y bebidas en los centros educativos y mejorar la calidad nutricional de su oferta. Sin embargo, un estudio en colegios de primaria de Madrid en 2008 observó un gran desconocimiento y escaso cumplimiento del convenio14. Ese mismo año la OMS publicó un documento para orientar a los gobiernos en el desarrollo de políticas sobre alimentación saludable en los centros escolares y facilitar la implantación de sus recomendaciones15. Más recientemente, en su Plan de Acción Global para la prevención y control de enfermedades crónicas 2013-2020 y en su Plan de Acción Europeo en Alimentación y Nutrición 2015-2020, la OMS propuso diversas iniciativas para favorecer las elecciones alimentarias saludables en la escuela y limitar el acceso a productos ricos en grasa, sal y azúcares16,17. En la misma línea se ha pronunciado la Unión Europea, promoviendo también el consumo de agua del grifo mediante la instalación de fuentes en las escuelas18.

En 2010, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) aprobó el Documento de Consenso sobre la Alimentación en los Centros Educativos (DoCACE) con criterios nutricionales para los alimentos y bebidas allí ofertados19. En 2011, el gobierno aprobó la Ley sobre la Seguridad Alimentaria y Nutrición20, que recoge en su artículo 40 la prohibición de la venta de alimentos y bebidas con alto contenido en ácidos grasos saturados, ácidos grasos trans, sal y azucares en escuelas infantiles y centros escolares, que se establecerá reglamentariamente. Sin embargo, aunque en España los menús escolares son saludables21 y comer en la escuela se asocia con menor riesgo de obesidad infantil22, dos estudios recientes en Madrid han mostrado que las máquinas expendedoras de alimentos y bebidas ofrecen mayoritariamente productos procesados altamente energéticos y pobres en nutrientes. No obstante, estos estudios no proporcionan información detallada de su perfil nutricional14,23.

El objetivo de esta trabajo fue conocer la frecuencia de máquinas expendedoras de bebidas y alimentos de los Institutos de Enseñanza Secundaria en Madrid durante el curso 2014-2015, su oferta de productos y su perfil nutricional.

MATERIAL Y MÉTODOS

Es un estudio transversal cuya población diana fueron los Institutos de Enseñanza Secundaria (IES) de la Comunidad de Madrid (CM) durante el curso 2013-2014. El listado de centros se obtuvo del Portal Escolar de la CAM24. En diciembre de 2013 se informó por carta a todos los IES sobre este estudio, animándoles a participar si eran seleccionados. En enero de 2014 se seleccionaron 511 IES mediante muestreo aleatorio simple y se contactó por teléfono con su dirección para solicitar la participación. A los centros que no respondieron se les reiteró la invitación por teléfono y se les envió un cuestionario por correo electrónico. La tasa de no respuesta fue del 35,4% y la muestra final incluyó 330 IES. Las principales causas de no participación fueron falta de interés en el estudio o de tiempo y disponibilidad.

De los 330 IES, 57 (17,3%) tenían una o más máquinas expendedoras, con un total de 93 máquinas: 23 (24,7%) de comida, 55 (59,2%) de bebida y 15 (16,1%) mixtas. Dada la escasa variación en los productos de las máquinas en un estudio previo14, se incluyó el menor número de ellas que permitiera mantener una distribución similar a la muestra original (comida, bebida y mixto). Por tanto, obtuvimos una submuestra de 6 máquinas: 1 mixta (16,7%) por ser la menos frecuente de la muestra original, 2 de comida (33,3%) y 3 de bebida (50%). Las máquinas se seleccionaron en 2 centros privados, 2 públicos y 2 concertados. Si el mismo producto estaba en más de una máquina, se contabilizaron tantos como máquinas lo ofertaban, hasta un máximo de 6 por producto. De esta forma, la muestra de productos estudiados fue de 77.

La información se recogió en dos etapas. En la primera, entre enero y diciembre de 2014, se obtuvo la información del área territorial, titularidad del centro (público, privado, privado concertado), presencia de comedor escolar y existencia de otras etapas educativas (infantil, primaria o especial), a través del Portal Escolar de la CM24. Además, mediante entrevista telefónica se obtuvieron datos del conocimiento del documento de consenso, el número y tipo de máquinas expendedoras, la disponibilidad de cafetería y fuentes de agua, y la existencia de un supervisor de la oferta alimentaria y su nivel de formación.

En la segunda etapa, entre enero y mayo de 2015, se visitó los IES para identificar las 6 máquinas y fotografiar sus productos. Cuando la información nutricional de uno de ellos no era visible y no estaba disponible en la página web de la compañía, se extrajo un ejemplar de la máquina y se obtuvo la información de su etiqueta. El DoCACE establece los siguientes criterios nutricionales para los productos ofertados en las máquinas expendedoras: valor energético máximo de 200 Kcal, de las cuales como máximo el 35% pueden proceder de la grasa, el 10% de las grasas saturadas y el 30% de los azucares, así como un máximo de 0,2 g de sodio y ausencia de ácidos grasos trans, edulcorantes artificiales, cafeína y otras sustancias estimulantes.

Los productos se clasificaron en ítems alimentarios que se agruparon en dos categorías de acuerdo a investigaciones previas: Esenciales (densos en nutrientes y con bajo contenido calórico: cereales bajos de azúcar y altos en fibra (<20g azúcar/100g y >5g fibra dietética/100g), verduras y legumbres, fruta, lácteos desnatados o semi-desnatados (leche y yogur con <3g grasa/100g y queso con <15g grasa/100g), carnes magras y aves de corral, pescado, huevos, tofu, nueces y semillas) y No Esenciales (con alto contenido en sal, grasa, azúcares añadidos y/o energía)25. Además, cada producto se analizó con el Modelo de Perfil Nutricional del Reino Unido, el cual fue diseñado por expertos para regular la publicidad alimentaria dirigida a la infancia, con un enfoque capaz de sintetizar las dimensiones nutricionales clave (nutrientes saludables y menos saludables y tamaño de la porción), siendo capaz de discriminar entre productos en función de su calidad nutricional, por lo que lo consideramos idóneo para este trabajo26-28. Este modelo valora los componentes saludables (fibra, proteínas, vegetales, fruta y frutos secos) y menos saludables (energía, azúcares, grasa saturada y sodio) por cada 100 g. de producto consumible. El modelo obtiene una puntuación final con un algoritmo que incluye todos los componentes. Si la puntuación es <4 para comidas o <1 para bebidas se considera que el producto es saludable. De lo contrario se considera menos saludable (alto contenido en grasas saturadas, azúcares o sal).

Análisis estadístico. Se calculó la frecuencia de IES con máquinas expendedoras y se compararon según sus características (área territorial, etapa educativa, conocimiento del DoCACE y existencia de cafetería, fuentes de agua, comedor y supervisor de la oferta alimentaria) con el test de χ2. Así mismo, se calculó la frecuencia de productos por ítems y categorías (esenciales/no esenciales) alimentarias y su perfil nutricional. Los datos se analizaron con el programa Stata 12.029.

RESULTADOS

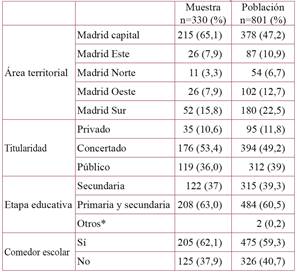

De los 330 IES participantes el 65,1% estaban en Madrid capital. En cuanto a la titularidad, etapa educativa y presencia de comedor escolar, los porcentajes de la muestra fueron similares a los de la población diana. El 64% de los centros participantes eran de titularidad privada (10,6% privados y 53,4% privados concertados), el 63% impartían enseñanza primaria y secundaria y el 62,1% tenían comedor (tabla 1).

Tabla 1 Características de los centros de enseñanza secundaria de la Comunidad de Madrid, 2014-2015

*Otros centros educativos: Centro regional de enseñanzas integrales y aulas hospitalarias.

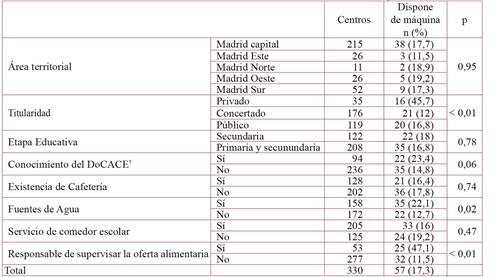

La tabla 2 muestra que el porcentaje de colegios con máquinas expendedoras fue mayor en los centros privados (45,7%) que en los públicos (16,8%) y concertados (12%) (p<0,01). La presencia de máquinas también fue mayor en los centros con conocimiento previo del DoCACE (23,4% vs 14,8%; p=0,06), con fuentes de agua (22,1% vs 12,7%; p=0,02) y con responsable de supervisar la oferta alimentaria (47,1% vs 11,5%; p<0,01). El 41,2% de estos responsables carecían de formación acreditada en nutrición (dato no mostrado en la tabla).

Tabla 2 Frecuencia de máquinas expendedoras de alimentos y bebidas según las características de los institutos de enseñanza secundaria de la Comunidad de Madrid, 2014-2015

* p asociado al estadístico χ2 . †Documento de consenso sobre la alimentación en los centros educativos.

La tabla 3 describe los 77 productos presentes en las 6 máquinas expendedoras seleccionadas. Dentro de la categoría de productos esenciales (10,5% del total) el agua y la leche y derivados fueron los más frecuentes, con un 5,2% y un 4% del total respectivamente. En la categoría de no esenciales, los ítems más frecuentes fueron la bollería y pastelería (tortas, magdalenas, galletas, tartas y pasteles), con un 27,2%, y las bebidas edulcoradas con un 23,3%. El 80,5% de los productos fueron menos saludables. Entre los productos esenciales fueron menos saludables 2 (25%): 1 sándwich y 1 batido de chocolate que era uno de los 3 lácteos bajos en grasa. Entre los no esenciales, el 87% fueron menos saludables, siendo esta cifra inferior para las bebidas edulcoradas, con un 55,6%. (tabla 3)

Tabla 3 Perfil nutricional de los productos ofertados en las máquinas expendedoras de alimentos y bebidas de los institutos de enseñanza secundaria de Madrid, 2014-2015

*Porcentaje de productos menos saludables dentro de cada ítem o categoría alimentaria, en función del perfil nutricional del Reino Unido.

DISCUSIÓN

Este estudio muestra una considerable prevalencia de máquinas expendedoras en los IES de Madrid, especialmente en los centros privados. Las máquinas también fueron más frecuentes en los IES que conocían el DoCACE, disponían de fuentes de agua y contaban con un supervisor de la oferta alimentaria. Los productos más frecuentes fueron la bollería y las bebidas edulcoradas. Cuatro de cada cinco fueron menos saludables y solo uno de cada diez eran esenciales.

La presencia de máquinas fue muy similar a la de Cataluña en el período 2006-2012, con un 18,3% de los centros escolares, aunque el acceso a los estudiantes no estaba permitido en la mitad de esos colegios30. En comparación con un estudio similar en la ciudad de Madrid en 200814, antes de la aprobación del DoCACE, el porcentaje de colegios concertados y privados que disponen de máquinas expendedoras casi se ha duplicado, pasando del 10% en 2008 al 18% en 2014. Aunque el estudio de 2008 se realizó sobre una muestra representativa de colegios de primaria, nuestros datos sobre centros concertados y privados son directamente comparables porque todos ellos imparten los dos ciclos de enseñanza. Las diferencias podrían deberse en parte a que nuestros datos son representativos de los centros de la Comunidad de Madrid, mientras que los del estudio previo solo corresponden a la ciudad de Madrid. Sin embargo, nuestro estudio muestra que la frecuencia de máquinas es casi idéntica en la ciudad de Madrid y en el resto de la comunidad. Además, otro estudio en todos los centros de primaria de la CM en 2008-2009 también reportó la ausencia de máquinas en los colegios públicos y una prevalencia de ellas muy similar en centros privados y concertados23. En cuanto a los IES públicos, el porcentaje con máquinas se redujo mucho entre 2008 y 2014, pasando del 32,3% de la ciudad de Madrid31 al 16,8% de nuestro estudio.

La existencia del DoCACE no permite explicar las diferencias en la presencia de máquinas en colegios públicos y privados, ya que el conocimiento del mismo fue muy escaso globalmente y ligeramente superior en los centros concertados y privados (35,5 %; dato no mostrado en las tablas). Es posible que ello se deba a la crisis económica, pues entre 2006 y 2012 el precio de alimentos y bebidas aumentó en España un 12%32 y el 41% de los españoles declaran haber modificado sus hábitos alimentarios para economizar33. Esto parece haber provocado una disminución del consumo de alimentos superfluos (por ejemplo refrescos y aperitivos), sobre todo entre las clases sociales más bajas34, reduciendo el margen de beneficio de las máquinas en los colegios públicos.

Los productos ofertados fueron mayoritariamente ricos en energía, con alto contenido en grasas, azúcares o sal y pobre en micronutrientes y fibra, de forma consistente con otros estudios en España14,23,31 y el extranjero35-37. Apenas el 10% de la oferta fue de productos esenciales19. Aunque el porcentaje de productos saludables, según el perfil nutricional del Reino Unido, duplicó esa cifra, las diferencias se deben fundamentalmente a que los refrescos con edulcorantes artificiales, desaconsejados por el DoCACE, obtienen un perfil saludable por su bajo contenido calórico. Además, destaca la ausencia de muchos alimentos prioritarios en el documento de consenso, como la fruta fresca, los frutos secos, los quesos bajos en grasa y sal y los cereales y derivados ricos en fibra y bajos en grasa, azúcar y sal. Esto es sorprendente porque la mitad de los centros tenían un supervisor de la oferta alimentaria, pero cuatro de cada diez carecían de formación en nutrición y solo uno de cada cuatro conocía la existencia del DoCACE.

Dado que los alimentos energéticos y bebidas azucaradas en las máquinas de los colegios se asocian con una mayor ingesta de ellos36,38 y que esta aumenta el riesgo de obesidad6,7,39, la presencia dominante de estos productos en las máquinas podría contribuir a la elevada prevalencia de obesidad infantil en la CM4. Sustituir la ingesta de bebidas azucaradas por agua reduce la ingesta calórica en niños y adolescentes40, por lo que reemplazar las máquinas por fuentes de agua es una estrategia de prevención de la obesidad. En un ensayo instalando fuentes de agua en los colegios y realizando una sencilla intervención educativa para promover su consumo, se redujo en un tercio el sobrepeso en los estudiantes41. Nuestros datos muestran que más de la mitad de los IES no disponen de fuentes de agua y que en 1 de cada 4 IES con fuentes de agua también hay máquinas cargadas de bebidas azucaradas, por lo que todavía existe margen de intervención en este terreno.

En la Unión Europea, Noruega y Suiza las políticas sobre máquinas expendedoras de alimentos y bebidas en las escuelas varían desde la prohibición de las máquinas, como en Francia o Dinamarca, al veto de productos no saludables o la exigencia de una oferta coherente con las guías alimentarias nacionales, hasta la simple recomendación de priorizar alimentos saludables42. España es junto con Bélgica e Italia uno de los países con menor exigencia, limitándose el DoCACE a recomendaciones que las comunidades autónomas podrán aplicar o no. Además, no se establece ningún sistema formal de seguimiento y evaluación. En Murcia se ha ido más allá, al prohibir por Decreto la venta de alimentos y bebidas energéticos (ricos en azúcares o grasa y pobres en nutrientes) en los colegios, tanto en máquinas expendedoras como cantinas, bares o locales43. Prohibir la venta de bebidas azucaradas y alimentos energéticos y/o exigir la oferta de productos saludables es eficaz para promover patrones de consumo más saludable44. Sin embargo, nuestro estudio muestra la ineficacia de una política basada solo en recomendaciones, sin financiación o un sistema de seguimiento y evaluación con objetivos e indicadores claros. La experiencia en el Reino Unido, con estándares alimentarios obligatorios en los colegios desde septiembre de 2013, muestra precisamente que la efectividad de esta medida requiere una inversión suficiente y un mecanismo de seguimiento y evaluación apropiado26.

El alto porcentaje de no respuesta es la principal limitación de este estudio. Sin embargo, no hubo grandes diferencias en las características de los centros que aceptaron y rechazaron participar. Otra limitación es que los resultados solo son directamente aplicables a la CM por lo que, aunque las recomendaciones analizadas son de carácter nacional, no se pueden extrapolar directamente los resultados al resto del país.

En conclusión, la aprobación en 2010 del DoCACE no ha logrado en la CM un buen perfil nutricional de los productos ofertados en las máquinas expendedoras de alimentos y bebidas de los colegios. La inmensa mayoría de los productos son altamente energéticos, ricos en grasa y/o azúcar y pobres en micronutrientes, en contra de las recomendaciones del Consejo Interterritorial de Salud. Por tanto, dada la limitada efectividad de las recomendaciones nutricionales del Sistema Nacional de Salud, se debería regular el cumplimiento de las mismas mediante reglamento, tal como establece la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición.

texto en

texto en