My SciELO

Services on Demand

Journal

Article

Indicators

-

Cited by SciELO

Cited by SciELO -

Access statistics

Access statistics

Related links

-

Cited by Google

Cited by Google -

Similars in

SciELO

Similars in

SciELO -

Similars in Google

Similars in Google

Share

Archivos Españoles de Urología (Ed. impresa)

Print version ISSN 0004-0614

Arch. Esp. Urol. vol.58 n.7 Sep. 2005

Artículo Especial

AVANCES EN CRIOTERAPIA 2004 CRIOBIOLOGÍA.

Thomas C. Green.

Swedish Urology Group. Seattle Prostate Institute. Seattle. Washington, EEUU.

Correspondencia

Thomas C. Green.

Swedish Urology Group

Seattle Prostate Institute

1101 Madison

Seattle WA 98104

Estados Unidos

INTRODUCCIÓN

La crioterapia puede definirse como la congelación in situ de los tejidos que se aplica y es controlada de forma precisa para producir una zona de necrosis predecible que destruya lesiones con un margen apropiado de los tejidos circundantes. Caben destacar varios conceptos en esta definición. Primero que es controlada y precisa, después que la zona en donde intentamos destruir las células cancerígenas es predecible sin demasiado daño periférico.

Nuestro objetivo ha sido conseguir que la técnica sea rápida y sencilla, induciendo toxicidad local sin efecto sistémico. Obviamente se intenta evitar el daño colateral y las complicaciones a largo plazo. La crioterapia en su forma actual es muy similar a la braquiterapia, de forma que los braquiterapistas experimentados tienen una curva de aprendizaje muy fácil. A medida que mejora la tecnología también lo hacen la simplicidad y la velocidad del procedimiento.

La tecnología ha permitido convertir la crioterapia en un procedimiento rápido y seguro.

Entre los años 60 y 90 se utilizaba nitrógeno líquido y la aparición de efectos adversos terribles condujo a su abandono.

La segunda generación de crioterapia se introdujo en los años 90 con agujas más pequeñas. Más recientemente se ha comenzado a utilizar una tercera generación de agujas ultrafinas que tienen un tamaño de 17 G - (17G), similar a las agujas de braquiterapia; esto ha disminuido significativamente las complicaciones, los efectos adversos y ha dado como resultado un postoperatorio mejor para los pacientes. (Figura 1).

PRINCIPIOS FÍSICOS

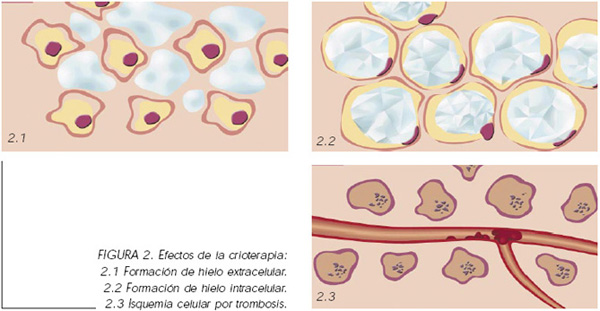

La crioterapia funciona en tres etapas. Al congelar los tejidos entre - 20 y -40°C obtenemos cristales de hielo extracelular (Figura 2.1); estos cristales se forman lentamente entre las células normales colaborando a la ruptura de las membranas celulares. También hay formación de hielo intracelular (figura 2.2), por la que se hielo formado dentro de la célula destruye los componentes intracelulares incluido el ADN. Finalmente hay isquemia celular por trombosis de los vasos sanguíneos (Figura 2.3).

La liberación de los componentes celulares proporciona un mecanismo adicional de muerte de las células prostáticas al activar vías de apoptosis y acelerar los procesos inmunológicos sistémicos que destruyen específicamente las células prostáticas.

Con el tiempo se han probado distintos ritmos de enfriamiento. Se ha visto que la congelación lenta no funciona tan bien como la rápida. La congelación rápida lesiona más específicamente las membranas celulares produciendo lisis celular y necrosis coagulativa. Casi siempre es letal en temperaturas de -20 a-40°C.

Como es bien conocido el agua se congela a 0°C. Entre -7°C y -10°C se comienza a formar hielo extracelular (Figura 2.1). A -15°C las células comienzan a presentar cristales de hielo intracelular (Figura 2.2). A - 40°C cabe esperar que todos los procesos metabólicos se hayan detenido. Hay tres preguntas importantes respecto a la eficacia del procedimiento: ¿Es necesario alcanzar -20°C para necrosar las células o es preferible ir directamente a -40°C?, ¿cuánto tiempo es necesario mantener las células en esta temperatura?, ¿el efecto es instantáneo o necesita algunos minutos?. Se sabe que -40°C es una temperatura que mata las células con un ritmo de congelación lenta. Sin embargo, sólo es necesario bajar a -20°C con un ritmo de congelación rápido. Con el tiempo se ha visto que dos ciclos de congelación-calentamiento a aumenta la lesión y muerte celular y que -15°C impide el crecimiento nuevo de las células del cáncer de próstata humanas.

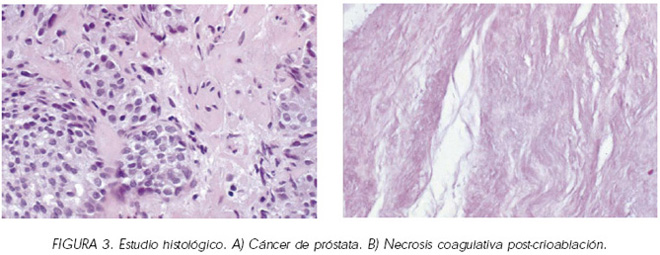

La Figura 3 muestra los hallazgos patológicos típicos de adenocarcinoma prostático y la necrosis coagulativa posterior a la crioablación.

En resumen, parece que la congelación rápida funciona mejor que la lenta y que para producir la mayor lesión y muerte celular es absolutamente necesario el calentamiento entre ambos ciclos de congelación.

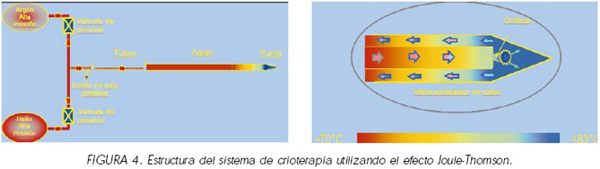

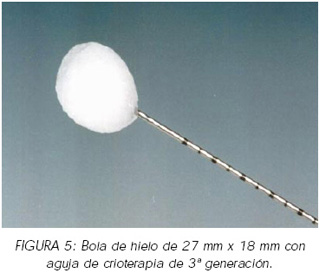

Las agujas de segunda y tercera generación se basan en el efecto Joule-Thompson y utilizan argón para congelar los tejidos y helio para calentarlos. El efecto Joule-Thompson consiste en que la expansión de un gas al pasar de un compartimiento de alta presión a otro de baja presión produce un cambio de temperatura; en el caso del argón se enfría y el helio se calienta (Figura 4). El tamaño de la bola de hielo con las agujas de tercera generación es de 27 mm de longitud y 18 mm de anchura (Figura 5). A medida que las bolas de hielo se juntan se va produciendo una gran zona de destrucción. La figura 6 muestra que con las agujas de tercera generación la distribución de temperaturas es más regular que con las de primera y segunda generación, consiguiendo una zona de destrucción eficaz en toda la glándula prostática.

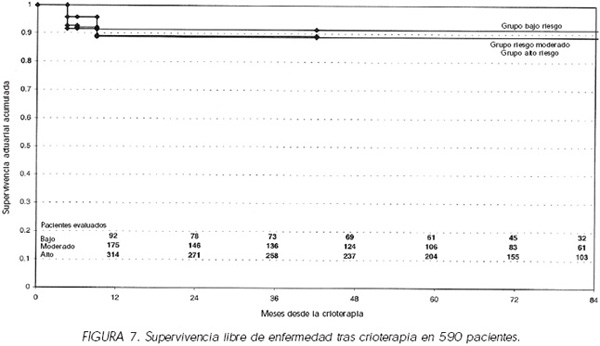

Banh y cols (Urology. 2002 Aug; 60 (2 Suppl 1): 3-11) publicaron su experiencia combinada con dos generaciones de crioterapia en 590 pacientes con un seguimiento de 7 años. Vieron que las curvas de supervivencia libre de enfermedad a los tres meses, sin incrementos del PSA, estaban por encima del 90% hasta siete años en los grupos de bajo, moderado y alto riesgo (Figura 7).

En la experiencia del Seattle Prostate Institute desde el año 2001 (Grimm y cols. IJROB 2001, 51(1): 31-40) se vio que la supervivencia libre de enfermedad después de braquiterapia era del 85% a los 94 meses.

La comparación de los resultados de las dos terapias mínimamente invasivas, braquiterapia y crioterapia, demuestra que son bastante similares en eficacia, al menos durante los primeros ocho años de seguimiento.

Los datos de Potter del New York Prostate Institute comparando prostatectomía radical, braquiterapia, radioterapia externa y crioterapia muestran supervivencias libres de recidiva bioquímica muy similares con los cuatro tratamientos.

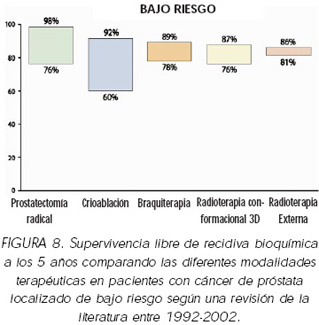

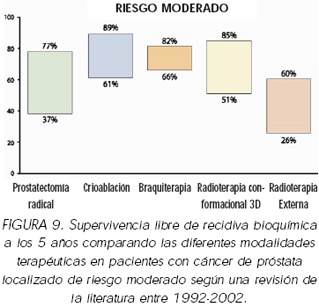

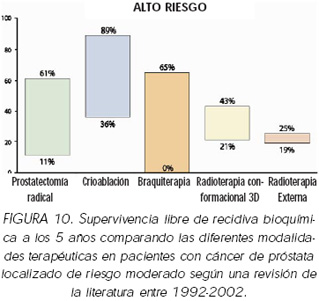

Nosotros, realizamos una revisión comparada de los artículos publicados entre 1992 y 2002. En primer lugar se identifican unos factores de riesgo: PSA > 10, Gleason ≥7 y estadio ≥T2b. Los pacientes se clasifican en tres grupos de riesgo bajo, moderado o alto según presenten dos o más factores (alto riesgo), un factor (riesgo moderado) o ninguno (bajo riesgo). En la comparación de los artículos se observa que los resultados a cinco años de la crioterapia en pacientes de bajo riesgo muestra una gran disparidad en la supervivencia libre de enfermedad. Esta diferencia puede deberse a que se utilizaba equipos de segunda y tercera generación. No obstante, refleja bien los resultados de otros tipos de tratamiento en los grupos de bajo riesgo (Figura 8). Cuando comparamos los casos de riesgo moderado la crioterapia tiene un periodo libre de enfermedad comparable con la prostatectomía radical y mejor que la braquiterapia (Figura 9). En los grupos de alto riesgo las diferencias se hacen incluso más pronunciadas (Figura 10).

COMPLICACIONES

Después de la crioterapia pueden aparecer complicaciones tardías que incluyen impotencia, fístulas rectouretrales, incontinencia urinaria y retención de orina con necesidad de RTUP. Las complicaciones tardías son las más preocupantes. Inicialmente se ve una alta incidencia de impotencia debido a que la zona de congelación se puede extender a los nervios eréctiles en la porción posterolateral de la próstata. Sin embargo, en algunos de los artículos de la literatura se ha visto que casi la mitad de estos pacientes presentan una recuperación de la función eréctil antes de tres años. Es probable que este fenómeno se deba a la lesión de los nervios manteniendo intacta su vaina que permite la regeneración del nervio a lo largo de la vaina. Las fístulas rectouretrales eran tan frecuentes con las agujas de primera generación (nitrógeno) que produjeron una gran preocupación sobre la viabilidad del procedimiento. Sin embargo, con las agujas de segunda y tercera generación la incidencia de fístula es bastante baja. La incontinencia puede aparecer aunque es más frecuente con la prostatectomía radical. Entre el 1% y el 5% de los pacientes necesitan una RTU de próstata en el postoperatorio, situación fácil de prevenir si en la evaluación preoperatoria se identifica la obstrucción del tracto urinario inferior y se inicia tratamiento.

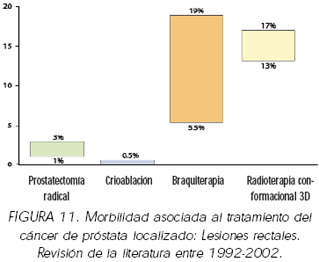

El riesgo de efectos adversos disminuye con el progreso de la tecnología. El perfil de efectos secundarios de cualquier tratamiento tiene gran importancia en la relación diaria entre médico y pacientes antes de elegir un procedimiento. Si comparamos las lesiones rectales de los cuatro tipos de tratamientos principales vemos que la crioterapia tiene la menor incidencia (Figura 11), no obstante en general la morbilidad rectal después de crioterapia es mucho más grave que la de la braquiterapia o la radiación externa. En estas últimas se ven más problemas de frecuencia rectal y sagrado, mientras que con la crioterapia se ven fístulas.

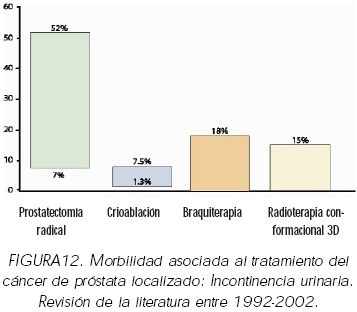

La incidencia de incontinencia es claramente menor con la crioterapia que con prostatectomía radical, incluso en las series con mayor incidencia ésta es menor que la de braquiterapia o radioterapia externa (Figura 12).

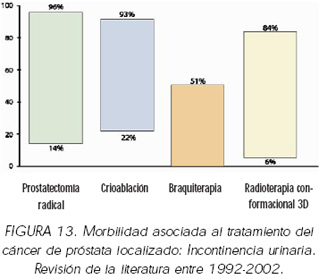

La impotencia muestra una gran variabilidad en todas las modalidades de tratamiento, presentando la braquiterapia la incidencia más baja (Figura 13). Definir impotencia es bastante difícil. La incidencia de impotencia después de prostatectomía radical viene determinada por la patología y por la experiencia del cirujano. Con la crioterapia, si se consigue crioablación de toda la próstata la tasa de impotencia es bastante alta, aunque el 40% de estos pacientes recuperará la potencia a los cuatro años. Con la braquiterapia se ve una incidencia de impotencia temprana mucho menos. Sin embargo en el Instituto de la Próstata de Seattle hemos visto que las personas que tienen dificultad para conseguir una erección antes del tratamiento generalmente la pierden y que los que tienen erecciones normales antes del tratamiento pasan a tener dificultades después.

Éticamente, la elección del tratamiento debe ser tomada por el paciente sirviendo el médico como guía, educando al paciente para que pueda elegir en función de su edad, estadio tumoral y preocupación sobre los efectos adversos.

¿Cuándo elegir Crioterapia o Braquiterapia?

Siendo la experiencia con la braquiterapia más larga en el tiempo que con la crioterapia, hay buenas razones para utilizarla en los casos más fáciles, con mejor pronóstico y dejar la crioterapia para los tumores más agresivos. La braquiterapia es la mejor opción de tratamiento en los pacientes que desean conservar potencia. Por otro lado, la braquiterapia tiende a empeorar síntomas del tracto urinario inferior y la crioterapia a mejorarlos circunstancia a tener en cuenta en la elección del tratamiento.

Leibovich y cols (Urology. 2000 Nov 1; 56 (5): 726- 9) estudiaron la distancia entre las células tumorales y la uretra en los especímenes quirúrgicos de 350 prostatectomías radicales. En el 17% de los pacientes el tumor tocaba la uretra y la distancia media uretra-cáncer fue de 3± 3 mm (rango 0-18). Una disminución de la distancia uretra-cáncer se asociaba con un aumento de la incidencia de recurrencia. Este dato es importante porque para la crioterapia se utiliza un catéter uretral de calentamiento durante el proceso de congelación prostática que potencialmente podría conservar la viabilidad de las células periuretrales. Es necesario pues tener cautela en la selección de los pacientes con tumores más agresivos para estar seguros de que se les trata de una forma eficaz.

La impotencia postoperatoria puede prevenirse con una disposición de las agujas que evite la bandeleta neurovascular en el lado contrario al del tumor. En estos casos es necesario considerar con el paciente que se está realizando un tratamiento más focal, con el que no se va a lesionar o dañar la bandeleta neurovascular ni el tejido prostático antecedente, y que existe la posibilidad de que esa zona de la próstata pueda albergar cáncer en el momento del tratamiento o desarrollarlo en el futuro. Tampoco se esperará que el PSA caiga tanto como con el tratamiento de toda la próstata. Por otro lado, siempre es posible un nuevo tratamiento con crioterapia si en futuras biopsias se encuentra cáncer de próstata en esta zona.

En el postoperatorio inmediato puede aparecer retención urinaria. En nuestra experiencia personal, con las agujas de tercera generación la incidencia de retención urinaria y su duración son menores. En los pacientes con próstatas pequeñas, no obstructivas, se puede retirar la sonda vesical en las primeras 12 horas; en los pacientes con un riesgo mayor a priori de retención urinaria es posible dejar una sonda suprapúbica si se espera que la retención pueda durar más de una semana.

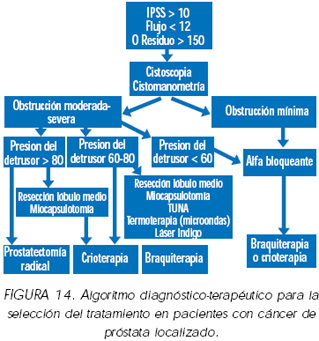

Cuando el paciente no tiene claro el tipo de procedimiento mínimamente invasivo que desean, si crioterapia o braquiterapia, es posible considerar la decisión en función de los síntomas urinarios. En la figura 14 presentamos el algoritmo diagnóstico-terapéutico utilizado en nuestra institución. Si el paciente tiene un IPSS significativo (mayor de 10), un flujo urinario menor de 12 y/o un residuo postmiccional mayor de 150 realizamos cistoscopia y cistomanometría: si la obstrucción es mínima se inicia tratamiento con un alfa bloqueante y se procede al tratamiento con braquiterapia o crioterapia en función de su elección. Si existe una obstrucción moderada o severa en la cistoscopia se evalúa la cistomanometría; cuando la presión del detrusor es menor de 60 se inicia tratamiento con alfa bloqueantes. Si la presión del detrusor está entre 60 y 80 se puede proceder directamente a crioterapia o considerar una intervención previa y braquiterapia. Si la presión del detrusor es mayor de 80 y se quiere realizar crioterapia es necesario considerar la resección del lóbulo medio o una incisión del cuello vesical. En estos pacientes no parece que la braquiterapia sea una buena opción por el riesgo de retención. En este último grupo es necesario reconsiderar la situación y plantear un tratamiento más agresivo como la prostatectomía radical.

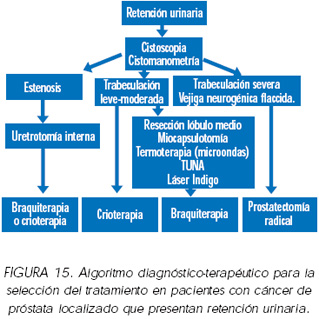

Los pacientes que ya presentan retención urinaria necesitan una evaluación diferente (Figura 15). En ellos la braquiterapia tiende a empeorar la obstrucción e irritar la vejiga. Realizamos cistoscopia y cistomanometría y si se observa una trabeculación severa o una vejiga flácida neurogénica preferimos realizar una prostatectomía radical por el riesgo significativo de retención mantenida después de la crioterapia o la braquiterapia. Si la trabeculación es moderada se puede realizar un tratamiento quirúrgico mínimamente invasivo de la HBP (incisión, TUNA, laser...) y proceder después a braquiterapia o realizar directamente crioterapia porque ésta suele mitigar la obstrucción. Si existe una estenosis de uretra obviamente se tratara antes del tratamiento con braquiterapia o crioterapia.

CONCLUSIONES

La elección entre braquiterapia y crioterapia en el tratamiento del cáncer de próstata localizado es la elección entre dos tratamientos excelentes con resultados similares. No obstante en la circunstancia particular de cada paciente una de las opciones puede ser mejor que la otra.