My SciELO

Services on Demand

Journal

Article

Indicators

-

Cited by SciELO

Cited by SciELO -

Access statistics

Access statistics

Related links

-

Cited by Google

Cited by Google -

Similars in

SciELO

Similars in

SciELO -

Similars in Google

Similars in Google

Share

Anales de Psicología

On-line version ISSN 1695-2294Print version ISSN 0212-9728

Anal. Psicol. vol.36 n.3 Murcia Oct./Dec. 2020 Epub Dec 21, 2020

https://dx.doi.org/10.6018/analesps.36.3.428531

Psicología jurídica

Diferencias de sexo en factores de riesgo de violencia filio-parental

1University of Barcelona (España)

2Catholic University of Uruguay (Uruguay)

3University of Amsterdam (Países Bajos)

La violencia filio-parental (VFP) ha suscitado un enorme interés académico. Pese a ello, pocos estudios comparan los factores de riesgo de chicos y chicas implicados en estas agresiones a sus progenitores. El presente trabajo compara 56 chicos y 35 chicas agresores evaluados con la Guía para la Valoración del Riesgo de Violencia Filio-Parental (RVFP). Las chicas provenían de forma significativa de contextos más problemáticos (con bidireccionalidad de la violencia, violencia entre los progenitores, problemas de convivencia y problemas en los progenitores) y tenían significativamente menos autoestima. Los chicos presentaron significativamente más historial de problemas de abusos de sustancias y mayor escalada en la violencia. En conjunto, ambos sexos presentaban prevalencias similares en la mayoría de las variables, su violencia era comparable (aunque las lesiones a los padres fueron exclusivas de los chicos) y las familias eran más problemáticas en ellas. La predicción de las lesiones a la madre con la puntuación del RVFP fue significativa en el caso de los varones (AUC = .842) pero no en el caso de ellas (AUC = .660). Los resultados justifican el uso de tratamientos y herramientas comunes en chicos y chicas implicados en VFP, aunque se discuten desarrollos aún necesarios en la materia.

Palabras clave: Violencia filio-parental; Diferencias de sexo; Factores de riesgo; Evaluación del riesgo de violencia

Introducción

La existencia de diferencias entre hombres y mujeres violentos es una fuente de discusión habitual en contextos forenses y criminológicos. Tanto los instrumentos como los programas de intervención se han desarrollado en muestras masculinas (Loinaz, 2016), algo que junto al hecho de que las mujeres sean un grupo minoritario en contextos criminales hace que muchas necesidades de estas no sean atendidas (Loinaz, 2014, 2016). En España, menos de 2 de cada 10 infracciones juveniles son cometidas por mujeres, proporción que duplica a la representación de mujeres adultas, reclusas, por ejemplo. Pese a que las cifras globales (Instituto Nacional de Estadística) muestran un ligero incremento de la delincuencia femenina en los últimos años en España (17.7% en 2013; 19.2% en 2017), la proporción de mujeres es más baja cuanto más grave es el delito (homicidios 10.5% frente a lesiones 25%, por ejemplo) y en delitos sexuales casi inexistente (0.3% en 2017).

Respecto a la evaluación del riesgo de violencia, la investigación confirma que existen factores de riesgo comunes en hombres y mujeres, aunque también algunas diferencias (Penney, Lee, & Moretti, 2010; Wong, Slotboom, & Bijleveld, 2010). Respecto a las herramientas específicas para población juvenil, un reciente metaanálisis (Pusch & Holtfreter, 2018) concluye que no hay diferencias significativas entre chicas y chicos en la validez predictiva del YLS/CMI (Hoge, Andrews, & Leschied, 2002). Aunque coincide con un metaanálisis previo (Olver, Stockdale, & Wormith, 2009), los resultados entre estudios no son homogéneos y trabajos de predicción muestran que, frente a la mayor puntuación en ellas, la reincidencia es menor (Anderson et al., 2016). Respecto al SAVRY (Borum, Bartel, & Forth, 2006), otro referente en la evaluación del riesgo en menores, la validez predictiva sería similar en ambos sexos (Childs, Frick, & Gottlieb, 2016; Gammelgård, Koivisto, Eronen, & Kaltiala-Heino, 2008; Meyers & Schmidt, 2008; Penney et al., 2010), aunque también se describen prevalencias diferentes según el tipo de factor (más conducta antisocial en chicos y más violencia pasada y estresores vitales en chicas) (Gammelgård, Weizmann-Henelius, Koivisto, Eronen, & Kaltiala-Heino, 2012). También se ha descrito que las correlaciones entre los factores del SAVRY difieren entre sexos, recomendándose proporcionar información sobre los efectos específicos de género en el riesgo (Hilterman, Bongers, Nicholls, & van Nieuwenhuizen, 2016). Al hacerlo, podría ser más fácil para los evaluadores decidir qué elementos son más relevantes para los delincuentes femeninos o masculinos, interpretar las diferencias específicas de género y ajustar las estrategias de reducción de riesgos en consecuencia. La cuestión que se deriva de estos resultados, muchas veces contradictorios, es si es necesario o no diferenciar sexos en los estudios criminológicos o de predicción del riesgo o podemos asumir que los indicadores son útiles con independencia del sexo de la persona evaluada (Emeka & Sorensen, 2009), todo ello con implicaciones para el tratamiento.

Violencia filio-parental y sexo

La violencia filio-parental (VFP), consistente en conductas reiteradas de violencia física, psicológica o económica, dirigidas a las y los progenitores, o personas que ocupen su lugar (Pereira et al., 2017), es posiblemente la forma de violencia en la que se argumentan más similitudes entre sexos. En primer lugar, respecto a la prevalencia del problema, la proporción de agresores hombres y mujeres es más equilibrada que en otras formas delictivas. Es cierto que las prevalencias dependen de las muestras utilizadas (siendo más igualado el porcentaje cuanto más normalizada sea la muestra; i.e., estudiantes) y que los agresores varones son mayoría en casi todos los estudios con muestras judiciales (Armstrong, Cain, Wylie, Muftić, & Bouffard, 2018; Boxer, Gullan, & Mahoney, 2009; Ibabe & Jaureguizar, 2010; Simmons, McEwan, Purcell, & Huynh, 2019; Walsh & Krienert, 2007). Analizando muestras comunitarias (autoinforme en estudiantes) la proporción de chicos y chicas que agreden sería similar, pero cuando se analizan muestras delictivas la proporción de hombres oscila entre el 59%-87% (Simmons, McEwan, Purcell, & Ogloff, 2018).

Respecto al tipo de violencia la mayoría de las investigaciones en muestras comunitarias o de población general no encuentran diferencias en la comisión de violencia psicológica y física entre chicos y chicas (Agnew & Huguley, 1989; Browne & Hamilton, 1998; Calvete, Orue, Gámez-Guadix, & Bushman, 2015; Elliott, Cunningham, Colangelo, & Gelles, 2011; Gámez-Guadix & Calvete, 2012; Ibabe & Bentler, 2016; McCloskey & Lichter, 2003; Pagani, Larocque, Vitaro, & Tremblay, 2003; Pagani et al., 2004, 2009). Algunos estudios en estas mismas muestras describen mayor abuso psicológico por parte de las chicas (e.g., Beckmann, Bergmann, Fischer, & Mößle, 2017; Calvete & Orue, 2016; Elliott et al., 2011; Jaureguizar, Ibabe, & Straus, 2013; Lyons, Bell, Fréchette, & Romano, 2015; Margolin & Baucom, 2014; Rosado, Rico, & Cantón-Cortés, 2017). En muestras clínicas o judiciales se señala el uso de más la violencia física por parte de los chicos (Boxer et al., 2009; Evans & Warren-Sohlberg, 1988; Kuay, Tiffin, Boothroyd, Towl, & Centifanti, 2017; Nock & Kazdin, 2002; O’Hara, Duchschere, Beck, & Lawrence, 2017; Routt & Anderson, 2011; Walsh & Krienert, 2009), pero también se afirma que las chicas detenidas o condenadas usan una violencia de igual naturaleza y gravedad que la de los chicos (Condry & Miles, 2014; Simmons et al., 2018; Strom, Warner, Tichavsky, & Zahn, 2014).

Por último, también parecen existir diferencias respecto el progenitor agredido. Estudios concluyen que son las madres en mayor medida el objetivo de la violencia, aunque las agresiones físicas más graves se den contra los padres por parte de los hijos varones (Condry & Miles, 2014; Lyons et al., 2015; Simmons et al., 2019). Otro dato sería que las hijas victimizarían más a las madres, en especial cuando la violencia es física (Calvete & Orue, 2016; Del Hoyo-Bilbao, Gámez-Guadix, Orue, & Calvete, 2018; Walsh & Krienert, 2007). Estos cruces entre forma de violencia, progenitor agredido, sexo del agresor e incluso edad del agresor tendrían relación con los cambios evolutivos y el desarrollo de la madurez psicológica y física de los hijos, que facilita más una u otra forma de violencia (Walsh & Krienert, 2007). La realidad es que, para cualquiera de estas afirmaciones, hay estudios contradictorios.

La respuesta judicial, policial o de los propios padres también es diferente según el sexo del agresor. Es cierto que la mayor parte de denuncias caen sobre los varones en la medida en que los progenitores se sienten más intimidados por estos que por las jóvenes (Armstrong et al., 2018; Miles & Condry, 2016; Simmons et al., 2018). Esto puede explicar, en parte, el hecho de que en muestras oficiales la proporción de chicos sea superior (Walsh & Krienert, 2007). Sin embargo, el patrón también está cambiando tal como muestra, por ejemplo, el estudio de Strom et al. (2014) sobre la respuesta policial frente a la VFP. Con independencia de las leyes, la respuesta policial frente a incidentes de chicas con sus progenitores está cambiando más que en el caso de los chicos. Esto se debería, entre otras cosas, a la reducción de la tolerancia de la violencia femenina hacia los progenitores.

Características de los agresores

En la actualidad existe una amplia bibliografía referente a factores de riesgo o variables implicadas en la VFP. Rasgos personales y de adaptación psicosocial de los agresores, características de los progenitores, funcionamiento familiar, etc. Si bien los estudios utilizan muestras muy dispares (autoinforme en estudiantes, casos en tratamiento, casos con medida judicial) y es difícil establecer patrones claros, el conocimiento es suficiente como para haber creado la primera herramienta para la valoración del riesgo de VFP, la Guía para la evaluación del riesgo de violencia filio-parental -RVFP- (Loinaz, Andrés-Pueyo, & Pereira, 2017; Loinaz & Ma de Sousa, 2020).

Junto al estilo educativo (ver Ruiz-Hernández, Moral-Zafra, Llor-Esteban, & Jiménez-Barbero, 2019, para una revisión de su influencia en comportamientos externalizantes), a nivel familiar la variable más analizada es la presencia de violencia por parte de los padres, aumentando la probabilidad de VFP en torno a un 70% cuando los hijos la padecen (Gallego, Novo, Fariña, & Arce, 2019). El uso de modelos multivariados (Del Hoyo-Bilbao, Orue, Gámez-Guadix, & Calvete, 2020) con factores individuales, familiares y contextuales, enfatiza la importancia de prestar atención a las variables familiares, como el modo en el que los progenitores implementan las estrategias disciplinarias y a factores individuales como la impulsividad y el abuso de sustancias de los adolescentes. La influencia de los pares en los varones es mayor que en las chicas, y la inestabilidad emocional es mayor en ellas. Muestras clínicas y judiciales, por ejemplo, se diferencian en sus factores de riesgo, siendo especialmente llamativa las diferencias en las características de las familias, más complejas y conflictivas en contexto judicial (Loinaz & Ma de Sousa, 2020). El conocimiento sobre las características de los agresores también ha llevado a de proponer tipologías de agresores como, por ejemplo, en el caso de la violencia de pareja (i.e., Loinaz, Marzabal, & Andrés-Pueyo, 2018). En concreto, Kuay et al. (2017) dividieron un grupo de casos de VFP en agresores generalizados con rasgos de insensibilidad emocional (implicados en VFP y agresiones a otras personas) y agresores especializados, limitados a las agresiones a los progenitores, con bajos rasgos de insensibilidad.

Pese a la proliferación de estudios, pocos trabajos comparan específicamente las características psicosociales de chicos y chicas implicados en VFP. Rosado et al. (2017), en estudiantes de secundaria y bachillerato evaluados con el SCL-90, encontraron una relación significativa de la sensitividad interpersonal en los chicos para la agresión a ambos progenitores; y en el caso de las chicas relación positiva con la escala de obsesiones para la agresión al padre, y relación negativa de la escala de sensitividad para la agresión a la madre. También se ha descrito mayor impulsividad en chicas que en chicos (Rico, Rosado, & Cantón-Cortés, 2017). En adolescentes encarcelados por VFP (Armstrong et al., 2018) se ha descrito más mujeres residiendo en hogares monoparentales, con más sanciones por ataques sin arma, mayor consumo de alcohol y otras drogas ilegales y más presencia de victimización emocional/física/sexual que en los varones. Sin embargo, no se aprecian casi diferencias respecto al consumo de marihuana con los varones, tampoco con relación a la victimización de violencia indirecta. Además, en cuanto a la salud mental, las mujeres tienen una mayor tendencia a sintomatología afectiva, ideación suicida y ansiedad, mientras que los varones tienen una mayor prevalencia en alucinaciones.

El reciente trabajo de Beckmann et al. (2017), centrado en factores de riesgo y de protección, concluye que, en general, la relevancia de los factores no cambia entre sexos, destacando que el abuso de sustancias predice la violencia física en ambos sexos y que la ideación suicida es factor de riesgo solo en chicos. También se ha descrito que el narcisismo predice la VFP en chicos, que ellos tienen más problemas externalizantes y la exposición a la violencia en la familia es mejor predictor en ellos que en ellas (Calvete, Orue, et al., 2015). La bidireccionalidad de la violencia ha sido especialmente señalada para los hijos agresores varones (Ibabe & Jaureguizar, 2011; Ibabe, Jaureguizar, & Díaz, 2009). Por último, la ira es el predictor más potente de la escalada en VFP en chicas, mientras que las atribuciones hostiles lo son en chicos (Calvete, Gámez-Guadix, & García-Salvador, 2015). En general, el componente emocional sería más importantes en chicas que en chicos.

Presente estudio

El objetivo del presente estudio fue analizar la existencia de diferencias en factores de riesgo entre chicos y chicas implicados en VFP, evaluados con una nueva herramienta diseñada para valorar el riesgo de este tipo de violencia. Teniendo en cuenta investigaciones previas, partimos de la hipótesis de que chicos y chicas serían similares respecto a la prevalencia de los factores de riesgo. Pero se esperaría mayor impulsividad, mayor ira, mayor consumo de drogas y mayor victimización en ellas. También, se anticipó una menor gravedad de la violencia en el caso de las chicas y que la violencia de ellas estaría principalmente dirigida hacia las madres. Teniendo en cuenta todo esto, se anticipó una capacidad predictiva similar en ambos sexos.

Método

Muestra

Se revisó un total de 91 expedientes de diferentes jóvenes, 61 (67%) de los cuales fueron evaluados en contextos clínicos (Euskarri y Amalgama 7) y 30 (33%) en contextos judiciales (SMAT Barcelona y Fundación Pioneros), todos ellos en España. La edad media fue de 17.07 años (DT = 2.4; rango de 13-28) y la mayoría de ellos eran españoles (93.4%, n = 85). Chicos (61.5%, n = 56) y chicas (38.5%, n = 35) tenían una edad similar (16.20 ellas; 17.30 ellos; p = .156) y también eran en su mayoría españoles (91.4% ellas y 94.6% ellos; p = .672), aunque las chicas procedían significativamente más de contextos judiciales χ2(1, N = 91) = 6.27, p = .012, que los chicos (48.6% vs. 23.2%).

Herramienta

La Guía para la evaluación del riesgo de violencia filio-parental (RVFP) está compuesta por 24 factores de riesgo (organizados en cuatro bloques: tipo de violencia, características psicológicas del agresor, adaptación social del agresor y factores familiares) y 6 factores de protección que se codifican como presentes (Sí), parcialmente presentes (?) o ausentes (No) para el momento actual y el pasado (anterior a el último año). Junto a estas variables centrales, existen más de 20 posibles factores de riesgo en una sección inicial, incluyendo características personales, de la familia, de la historia de violencia o de la víctima. Su creación ha seguido los estándares internacionales para la creación de guías de juicio estructurado, partiendo de la investigación disponible, contando con el aporte de los profesionales destinatarios de su uso y aplicaciones piloto (Loinaz et al., 2017). La herramienta se ha mostrado útil en la diferenciación de casos en contextos judiciales y clínicos, con buenos valores de clasificación para el tipo de grupo (AUC = .830) y para la presencia de lesiones a la madre (AUC = .764) (Loinaz & Ma de Sousa, 2020).

Procedimiento

Como parte del proceso de creación de la herramienta, se contó con la colaboración de dos centros clínicos (Euskarri -Bilbao- y Amalgama 7 -Barecelona-) y dos fuentes de casos judiciales (Fundación Pioneros -La Rioja- y SMAT -Barcelona-). Los casos de Euskarri y de Pioneros fueron aplicados por los propios profesionales que trabajan en ellos, con la asistencia del primer autor de la herramienta. Los casos de Amalgama 7 y SMAT fueron respondidos por investigadoras con la información recabada por los profesionales de los centros en su actividad diaria. Cada factor principal fue respondido con las categorías posibles (presente, parcialmente presente o ausente) siguiendo las indicaciones de la guía y justificando la información en la que se fundamentaba la respuesta.

Codificación

La fiabilidad interjueces de la codificación del RVFP se estimó con la verdadera kappa, calculada como la kappa de Cohen pero confirmando la correspondencia entre las fuentes utilizadas para codificar cada elemento (Vilariño, Arce & Fariña, 2013). También se analizó la fiabilidad intrajueces (test-retest con el mismo caso e información) y la concordancia entre contextos (estimando si otros codificadores, igualmente entrenados, obtendrían resultados similares). En esta línea de investigación (Loinaz & Ma de Sousa, 2020), dos investigadores calificaron 30 escalas RVFP cada uno, repitieron su evaluación de tres casos y calificaron tres casos del otro investigador. La fiabilidad fue elevada (> .9) en ambos casos. Además, uno de los investigadores también mostró fiabilidad en la codificación en un estudio anterior (Loinaz et al., 2017).

Análisis de datos

Los datos fueron analizados mediante el paquete estadístico IBM SPSS Statistics 25. Se utilizaron tablas de contingencia (chi cuadrado) para la comparación de las prevalencias de los factores de riesgo, juntando las respuestas “Sí” y “?” para facilitar comparaciones 2x2. Las variables cuantitativas se compararon con la prueba t-student y se utilizó análisis de curvas ROC para la predicción de la violencia utilizando la puntuación total en la herramienta. El tamaño del efecto se calculó con d (fórmula de Heege), phi, odds ratio y área bajo la curva (AUC). En cuanto a las comparaciones de los tamaños de los efectos, se emplearon tablas de Salgado (2018). La interpretación de la magnitud de los efectos de los resultados en términos de las AUC se hizo en términos de superioridad de probabilidad (PSTE) sobre todas las posibilidades (Vilariño, Amado, Vázquez, & Arce, 2018). Para obtener un nivel de riesgo numérico, las codificaciones de los factores de riesgo se convirtieron a 2 (Sí), 1(?)y 0 (No).

Resultados

Factores principales de la RVFP

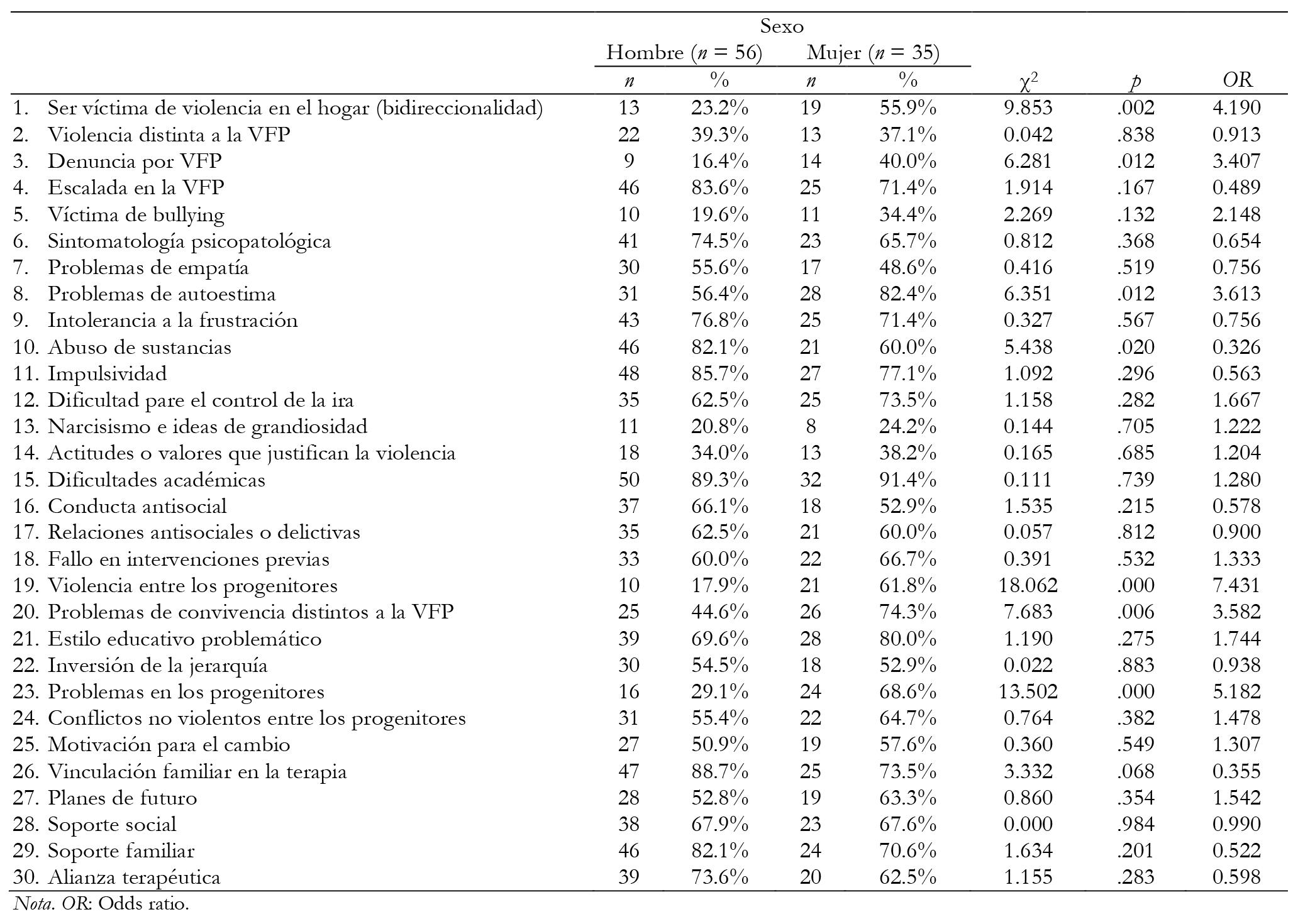

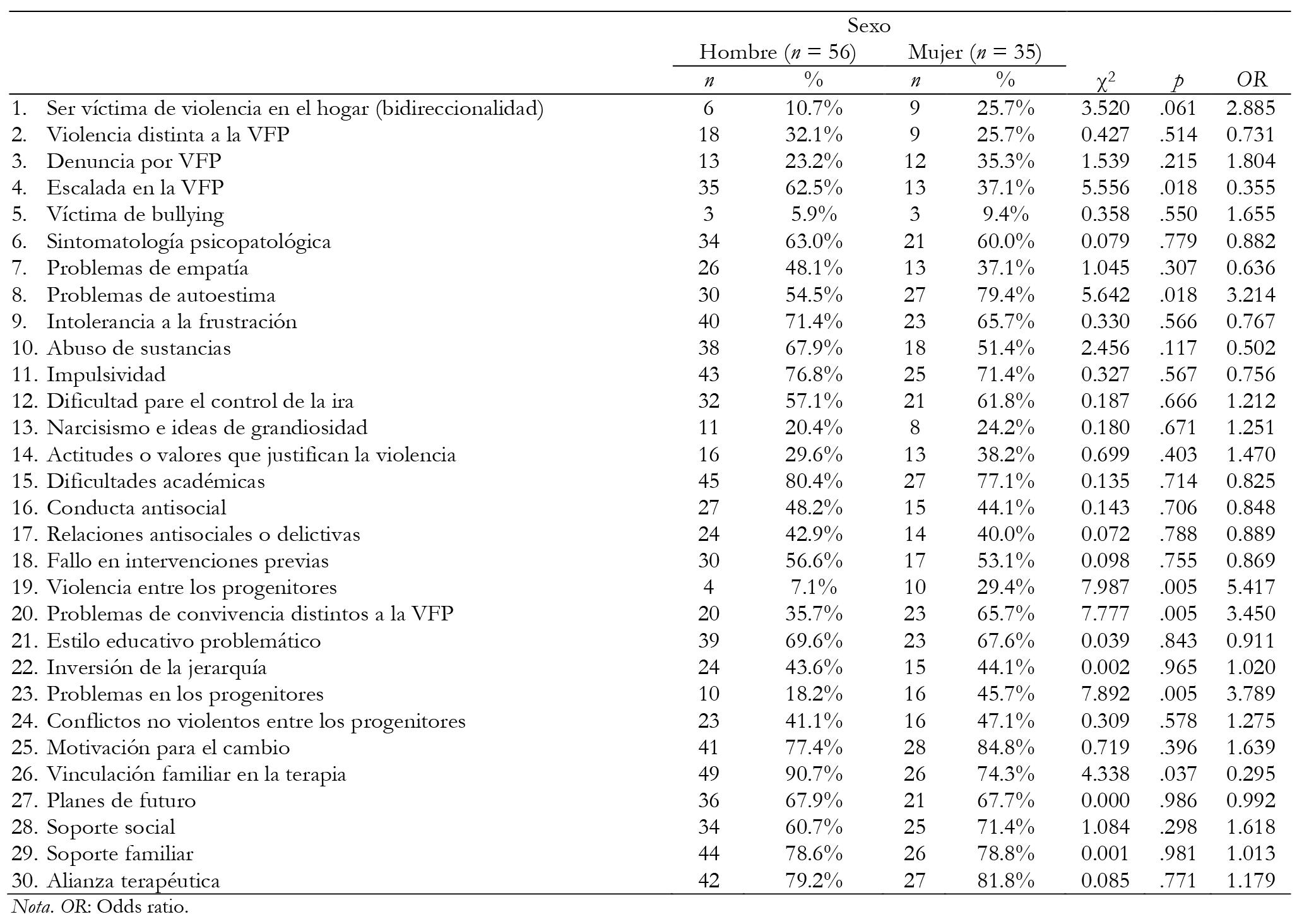

La comparación de los 30 factores centrales de la RVFP durante el último año (presente) mostró pocas diferencias entre chicos y chicas (Tabla 1). En los factores de riesgo, las diferencias fueron significativas en escalada (más prevalente entre los chicos) y problemas de autoestima, violencia entre los progenitores, problemas de convivencia distintos a la VFP y problemas en los progenitores, más prevalentes en las chicas. En los factores de protección, solo se diferenciaron en la implicación familiar en la terapia, significativamente más frecuente en los chicos. Un factor extra, incluido en esta sección, es la posibilidad de ser víctima de violencia en la pareja, inicialmente pensado para las mujeres. Pese a que hubo una elevada cifra de omisiones en ambas muestras, un chico (4.2%) y 8 chicas (27.6%) habían sido víctimas durante el último año, con una diferencia significativa χ2 (1, N = 53) = 5.109, p = .024).

Tabla 1. Diferencias en la prevalencia de los factores de riesgo entre chicos y chicas en el último año.

Como alguno de los factores de riesgo pueden hacer más alusión a la historia de problemas previos o posibles precursores del conflicto o la VFP, se efectuó la misma comparación de variables codificadas para el momento pasado, más allá del año anterior a la evaluación (Tabla 2). Al analizar la presencia de las variables en el pasado, surgieron algunas diferencias estadísticamente significativas nuevas entre sexos. Las chicas, habían sufrido significativamente más violencia en el hogar (bidireccionalidad), presentaban significativamente más denuncias por VFP, se mantenía la mayor presencia de problemas de autoestima, y se incrementaban las prevalencias de violencia entre los progenitores, de los problemas de convivencia distintos a la VFP y de los problemas en los progenitores. Por su parte, los chicos mostraban una historia de abusos de sustancias significativamente más prevalente que la de las chicas. A diferencia de la valoración para el momento presente, chicos y chicas presentaban la misma historia de escalada en la VFP y no se dieron diferencias en los factores de protección. Respecto a la victimización en la pareja en el pasado, el porcentaje de chicas se incrementaba al 34.5% (n = 10).

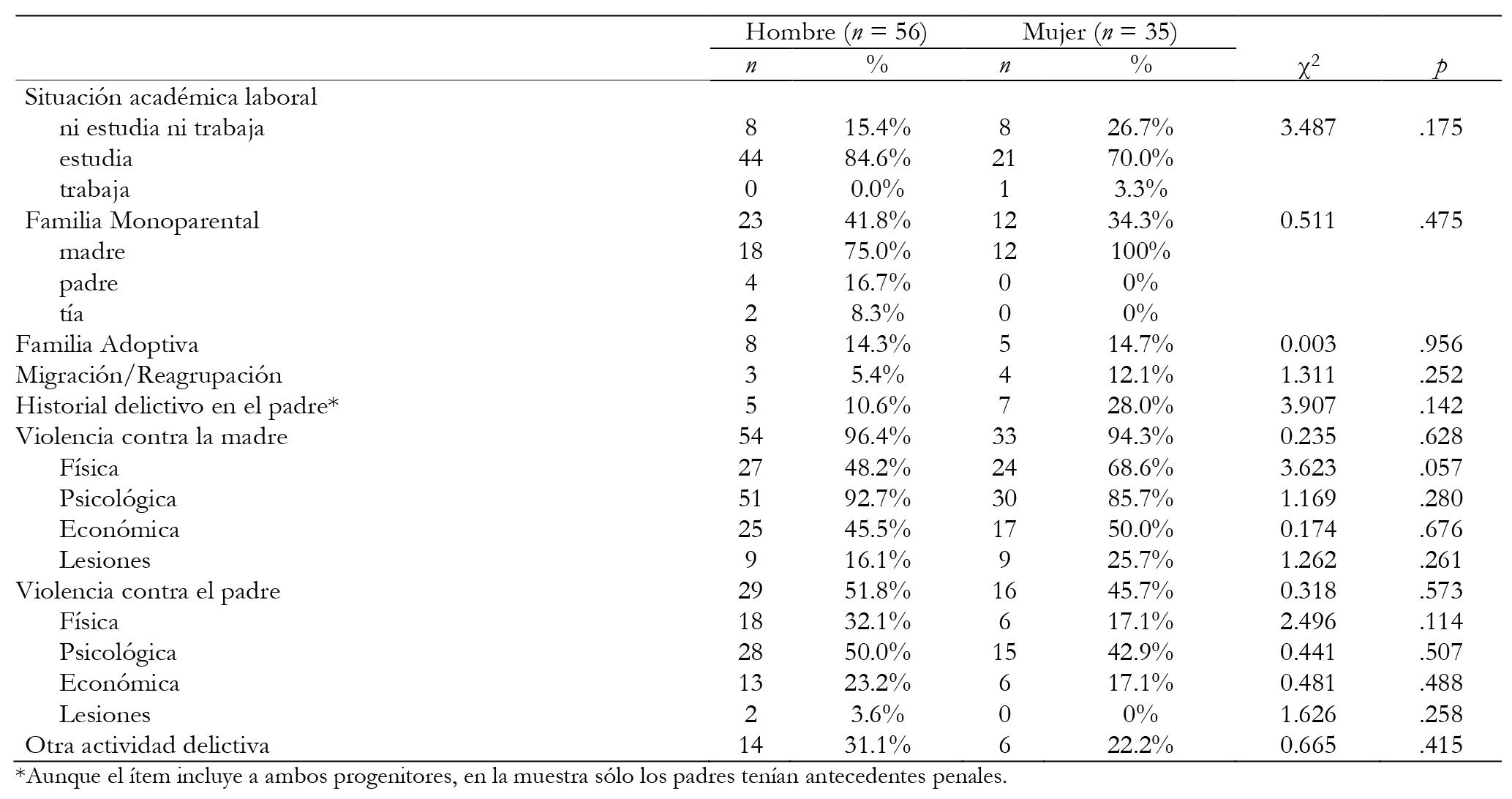

Otras variables de interés

La comparación de variables de interés de la sección inicial de la RVFP (Tabla 3) no mostró ninguna diferencia estadísticamente significativa. Chicos y chicas eran iguales en aspectos como su situación académica/laboral, variables familiares como la monoparentalidad, la adopción, la migración y los antecedentes delictivos en los progenitores. Esta última variable casi triplicaba la prevalencia en el caso de las chicas (10,6% vs. 28,0%) pero la diferencia tampoco era estadísticamente significativa. Respecto a los progenitores, las madres fueron significativamente más jóvenes, t (49) = 2.434, p = .019 d = 0.70, en ellas (M = 45.00, DT = 6.25) que en ellos (M = 49.09, DT = 5.53). La edad de los padres, por otro lado, fue igual en ambos grupos, t (37) = 1.102, p = .278 (M = 52.03, DT = 5.68 en los chicos y M = 49.46, DT = 8.88 en las chicas).

Las madres fueron las más victimizadas en todas las formas de violencia (física, psicológica o económica), por un 96.4% de los chicos y un 94.3% de las chicas. Los padres fueron víctimas en una proporción mucho menor, alcanzando el 51.8% en el caso de los chicos y el 45.7% en el caso de las chicas. La victimización de uno u otro progenitor no mostró diferencias entre sexos. Respecto al tipo de violencia ejercida, aunque no se dieron diferencias significativas, la física fue ejercida en mayor medida por los chicos (32.1% vs. 17.1%), pero la violencia física contra la madre fue más frecuente en las chicas (68.6% vs. 48.2%). Solo un 3.6% de los chicos causó lesiones a los padres mientras que las chicas no lo llegaron a hacer. En el caso de las madres, las lesiones fueron causadas en mayor medida por las hijas (25.7%) que por los hijos (16.1%), aunque sin diferencias significativas. La edad de inicio de la violencia también resultó ser igual, t (71) = -.158, p = .875, en chicos (M = 12.32, DT = 3.59) y chicas (M = 12.46, DT = 3.03). La duración de la violencia hasta el inicio de la intervención actual también fue igual t (67) = 1.214, p = .229, en chicos (M = 5.38, DT = 3.86) y chicas (M = 4.26, DT = 3.38).

Diferencias en puntuaciones

El nivel de riesgo total (puntuación 0-48) en el momento de la evaluación fue similar, t(89) = .463, p = .645, d = 0.10, en chicos (M =17.76, DT = 10.1) y chicas (M =18.74, DT = 9.3). Teniendo en cuenta esta puntuación, la predicción de las lesiones a la madre fue significativa en el caso de los varones (AUC = .42, 95% CI (.704 - .930), p = .001) pero no así en el caso de las chicas (AUC = .660, 95% CI (.451 - .870), p = .157). La magnitud del efecto para la predicción de lesiones hacia las madres para agresores masculinos fue superior al 68.26% (PSTE = .6826) de todos los tamaños de efectos potenciales relacionados con los agresores masculinos y la victimización de la madre. Para el caso del padre, no se efectuó la comparación al no existir lesiones por parte de las hijas. La predicción de la violencia física o psicológica hacia el padre o hacia la madre no resultó significativa ni en chicos ni en chicas.

Discusión

El presente trabajo tenía como objetivo describir las diferencias y similitudes en factores de riesgo en chicos y chicas implicados en VFP, así como analizar la utilidad de una herramienta específica para valorar el riesgo de este tipo de violencia, la RVFP (Loinaz et al., 2017), en ambos casos. La VFP ha suscitado gran interés académico y profesional en las últimas décadas. Fruto de ello, son numerosos los estudios disponibles abordando temáticas muy variadas. Sin embargo, pese a existir diversos trabajos y cierto consenso respecto a los posibles factores de riesgo implicados, pocos estudios abordan la comparación de estos factores entre chicos y chicas (Beckmann et al., 2017; Rico et al., 2017; Rosado et al., 2017). Quién ejerce más violencia o una violencia más grave, por contra, si ha sido una cuestión abordada con mucha más frecuencia.

Tipo violencia y progenitor agredido. No se han confirmado los resultados generales respecto al uso de la violencia. Aunque sin diferencias estadísticamente significativas, el abuso psicológico fue ligeramente superior por parte de los chicos tanto para el abuso de la madre como del padre. La violencia física, por su parte, fue ligeramente superior de hijas a madres y de hijos a padres. En conjunto, la violencia fue más habitual hacia las madres (Aroca, Lorenzo, & Miró, 2014; Calvete & Orue, 2016; Condry & Miles, 2014; Ibabe & Jaureguizar, 2011; Lyons et al., 2015) y se confirma que ellas causan más lesiones a las madres (un 10% más que los chicos) aunque la diferencia no fuera significativa (Calvete & Orue, 2016; Del Hoyo-Bilbao et al., 2018; Walsh & Krienert, 2007). Cuando la violencia es física, se confirma que es más normal que sean los varones quienes agredan a los padres (Simmons et al., 2019), pero no se confirma el hecho de que las agresiones más graves se dirijan hacia el padre (Simmons et al., 2019) pues las lesiones casi en su totalidad las sufrieron las madres.

Denuncia. En la presente muestra, las mujeres contaban con significativamente más denuncias, a diferencia de la realidad señalada en la literatura internacional que muestra una mayor tendencia a denunciar a los agresores varones por su potencial lesivo y mayor temor a consecuencias graves de sus agresiones (Armstrong et al., 2018; Miles & Condry, 2016; Simmons et al., 2018; Strom et al., 2014; Walsh & Krienert, 2007). Como mencionaremos en las limitaciones, este resultado estaría sesgado por la mayor proporción de mujeres provenientes de contextos judiciales, hecho que afecta directamente a la representatividad del resultado.

Características de agresores y víctimas. Los resultados han confirmado que chicos y chicas implicados en VFP presentan pocas diferencias respecto a sus factores de riesgo (Armstrong et al., 2018; Beckmann et al., 2017). Los resultados del presente trabajo no confirman la mayor impulsividad en las chicas (Rico et al., 2017), ni la mayor presencia de familias monoparentales (ligeramente superior en chicos), ni un mayor consumo de sustancias en ellas (Armstrong et al., 2018) que, de hecho, fue significativamente mayor en el pasado de los chicos.

Una de las variables más señalada y con gran impacto en la VFP, el padecimiento de violencia directa o indirecta en el hogar (Gallego et al., 2019), se mostró significativamente más prevalente en las chicas, tanto la victimización directa (bidireccionalidad de la violencia), como la violencia entre los progenitores o incluso los problemas de convivencia distintos a la VFP. Estudios previos han señalado la relevancia de estas variables en especial para el caso de los agresores varones (Calvete, Orue, et al., 2015; Ibabe & Jaureguizar, 2011; Ibabe et al., 2009), pero también se ha señalado su relación significativa con la posterior violencia (perpetración y victimización) en la pareja por parte de ellas y la conexión de esta violencia con la VFP (Izaguirre & Calvete, 2017). En la muestra analizada, se confirma el hecho de que las agresoras presenten mayor victimización (Armstrong et al., 2018), de pareja, familiar directa o indirecta o escolar (bullying). Las chicas habían sufrido significativamente más VCP que los chicos, aunque posiblemente la búsqueda de información esté sesgada por el sexo de la persona evaluada desde el inicio.

Ambos sexos mostraron un perfil de riesgo similar, con muy pocas diferencias significativas. Resumiendo, las chicas provendrían de forma significativa de contextos más problemáticos (con bidireccionalidad de la violencia, violencia entre los progenitores, problemas de convivencia y problemas en los progenitores) y tendrían significativamente menor autoestima. Aunque de forma no significativa, también superarían (en más de un 10%) a los chicos en su proporción de ser víctimas de bullying, VCP, mayor ira, estilo educativo problemático y conflictos no violentos entre los progenitores. En el caso de los chicos, presentarían significativamente más historial de problemas de abusos de sustancias y mayor escalada en la violencia durante el último año. También serían más antisociales, aunque no de forma significativa.

Es necesario recordar algunas limitaciones a la hora de considerar los resultados. La muestra puede considerarse pequeña y sería recomendable ampliarla para confirmar las conclusiones del trabajo. Además, pese a que la procedencia de los casos de distintos servicios es un aspecto positivo a la hora de buscar representatividad, las chicas de la muestra provenían significativamente más de contextos judiciales, lo cual podría influir en los resultados obtenidos. Un trabajo reciente confirmaba la existencia de diferencias en casos de contextos clínicos y judiciales, siendo por ejemplo más complejas y conflictivas las familias del contexto judicial (Loinaz & Ma de Sousa, 2020). Por otro lado, pese a que la herramienta se respondió partiendo de los informes profesionales o incluso fueron los propios profesionales que atendían a los casos quienes la respondieron, se careció de resultados psicométricos que permitieran una comparación más precisa en algunos de los factores de riesgo de la herramienta y las posibles diferencias entre sexos.

Entre las posibles líneas de interés estría analizar la capacidad de la herramienta como medida de cambio terapéutico o cómo el tratamiento es capaz de actuar sobre los factores de riesgo señalados en chicos y chicas. Resulta imprescindible ampliar las muestras para confirmar las variables de riesgo entre sexos. También resultaría de interés complementar el funcionamiento de la RVFP (Loinaz et al., 2017; Loinaz & Ma de Sousa, 2020) con otras herramientas creadas para medir la VFP, como la Child-to-Mother Violence Scale (Edenborough, Wilkes, Jackson, & Mannix, 2011), el Child-to-Parent Violence Questionnaire (CPV-Q) (Contreras, Bustos-Navarrete, & Cano, 2019), el Child-to-Parent Aggression Questionnaire (CPAQ) (Calvete et al., 2013; Del Hoyo-Bilbao et al., 2018) o el Abusive Behaviour by Children-Indices (ABC-I) (Simmons et al., 2019).

Los resultados de las investigaciones son muy heterogéneos, tal como ponen de manifiesto las distintas revisiones disponibles (Holt & Shon, 2018; Moulds & Day, 2017; O’Hara et al., 2017; Simmons et al., 2018) y no existe información suficiente respecto a las diferencias de sexo. El presente trabajo permite afirmar que, en conjunto, chicos y chicas son muy similares respecto a sus características, su violencia es muy parecida en todas las formas (aunque las lesiones causadas a los padres fueron exclusivas de los chicos) y las familias son más problemáticas en el caso de ellas. Estos resultados, y los acumulados hasta la fecha, permiten justificar el uso de tratamientos y herramientas comunes en chicos y chicas implicados en VFP, teniendo siempre en mente aquellos aspectos diferenciales que se han puesto de manifiesto.

References

Agnew, R., & Huguley, S. (1989). Adolescent violence toward parents. Journal of Marriage and the Family, 51(3), 699-711. https://doi.org/10.2307/352169 [ Links ]

Anderson, V. R., Davidson, W. S., Barnes, A. R., Campbell, C. A., Petersen, J. L., & Onifade, E. (2016). The differential predictive validity of the Youth Level of Service/Case Management Inventory: The role of gender. Psychology, Crime & Law, 22(7), 666-677. https://doi.org/10.1080/1068316X.2016.1174861 [ Links ]

Armstrong, G. S., Cain, C. M., Wylie, L. E., Muftić, L. R., & Bouffard, L. A. (2018). Risk factor profile of youth incarcerated for child to parent violence: A nationally representative sample. Journal of Criminal Justice, 58, 1-9. https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2018.06.002 [ Links ]

Aroca, C. , Lorenzo, M., & Miró, C. (2014). La violencia filio-parental: un análisis de sus claves (Violence against parents: Key factors analysis). Anales de Psicología, 30 (1), 157-170. https://doi.org/10.6018/analesps.30.1.149521 [ Links ]

Beckmann, L., Bergmann, M. C., Fischer, F., & Mößle, T. (2017). Risk and protective factors of child-to-parent violence: A comparison between physical and verbal aggression. Journal of Interpersonal Violence. Advance online publication. https://doi.org/10.1177/0886260517746129 [ Links ]

Borum, R., Bartel, P., & Forth, A. (2006). Manual for the Structured Assessment for Violence Risk in Youth (SAVRY). Odessa, FL: Psychological Assessment Resources. [ Links ]

Boxer, P., Gullan, R. L., & Mahoney, A. (2009). Adolescents' physical aggression toward parents in a clinic-referred sample. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 38(1), 106-116. https://doi.org/10.1080/15374410802575396 [ Links ]

Browne, K. D., & Hamilton, C. E. (1998). Physical violence between young adults and their parents: Associations with a history of child maltreatment. Journal of Family Violence, 13(1), 59-79. https://doi.org/10.1023/a:1022812816957 [ Links ]

Calvete, E., Gámez-Guadix, M., & García-Salvador, S. (2015). Social information processing in child-to-parent aggression: Bidirectional associations in a 1-year prospective study. Journal of Child and Family Studies, 24(8), 2204-2216. https://doi.org/10.1007/s10826-014-0023-4 [ Links ]

Calvete, E., Gámez-Guadix, M., Orue, I., González-Díez, Z., López de Arroyabe, E., Sampedro, R., … Borrajo, E. (2013). Brief report: The Adolescent Child-to-Parent Aggression Questionnaire: An examination of aggressions against parents in Spanish adolescents. Journal of Adolescence, 36(6), 1077-1081. https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2013.08.017 [ Links ]

Calvete, E., & Orue, I. (2016). Violencia filio-parental: Frecuencia y razones para las agresiones contra padres y madres (Child-to-parent violence: Frequency and reasons for the aggressions against parents). Behavioral Psychology/Psicología Conductual, 24(3), 481-495. Retrived from https://www.behavioralpsycho.com/wp-content/uploads/2018/10/06.Calvete_24-3oa.pdf [ Links ]

Calvete, E., Orue, I., Gámez-Guadix, M., & Bushman, B. J. (2015). Predictors of child-to-parent aggression: A 3-year longitudinal study. Developmental Psychology, 51(5), 663-676. https://doi.org/10.1037/a0039092 [ Links ]

Condry, R., & Miles, C. (2014). Adolescent to parent violence: Framing and mapping a hidden problem. Criminology and Criminal Justice, 14(3), 257-275. https://doi.org/10.1177/1748895813500155 [ Links ]

Contreras, L., Bustos-Navarrete, C., & Cano, C. (2019). Child-to-parent Violence Questionnaire (CPV-Q): Validation among Spanish adolescents. International Journal of Clinical and Health Psychology, 19, 67-74. https://doi.org/10.1016/j.ijchp.2018.09.001 [ Links ]

Contreras, L., León, S. P., & Cano-Lozano, M. C. (2020). Socio-cognitive variables involved in the relationship between violence exposure at home and child-to-parent violence. Journal of Adolescence, 80, 19-28. doi: https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2020.01.017 [ Links ]

Childs, K. K., Frick, P. J., & Gottlieb, K. (2016). Sex differences in the measurement invariance and factors that influence structured judgments of risk using the Structured Assessment of Violence Risk in Youth (SAVRY). Youth Violence and Juvenile Justice, 14(1), 76-92. https://doi.org/10.1177/1541204014547722 [ Links ]

Del Hoyo-Bilbao, J., Gámez-Guadix, M., Orue, I., & Calvete, E. (2018). Psychometric properties of the Child-to-Parent Aggression Questionnaire in a clinical sample of adolescents who abuse their parents: Prevalence and gender differences. Violence and Victims, 33(2), 203-217. https://doi.org/10.1891/0886-6708.VVD-16-00166 [ Links ]

Del Hoyo-Bilbao, J., Orue, I., Gámez-Guadix, M., & Calvete, E. (2020). Multivariate models of child-to-mother violence and child-to-father violence among adolescents. The European Journal of Psychology Applied to Legal Context, 12(1), 11-21. https://doi.org/10.5093/ejpalc2020a2 [ Links ]

Edenborough, M., Wilkes, L. M., Jackson, D., & Mannix, J. (2011). Development and validation of the child-to-mother violence scale. Nurse Researcher, 18(2), 63-76. https://doi.org/10.7748/nr2011.01.18.2.63.c8285 [ Links ]

Elliott, G. C., Cunningham, S. M., Colangelo, M., & Gelles, R. J. (2011). Perceived mattering to the family and physical violence within the family by adolescents. Journal of Family Issues, 32(8), 1007-1029. https://doi.org/10.1177/0192513x11398932 [ Links ]

Emeka, T. Q., & Sorensen, J. R. (2009). Female juvenile risk: Is there a need for gendered assessment instruments? Youth Violence and Juvenile Justice, 7(4), 313-330. https://doi.org/10.1177/1541204009334083 [ Links ]

Evans, E. D., & Warren-Sohlberg, L. (1988). A pattern analysis of adolescent abusive behavior toward parents. Journal of Adolescent Research, 3(2), 201-216. https://doi.org/10.1177/074355488832007 [ Links ]

Gallego, R., Novo, M., Fariña, F., & Arce, R. (2019). Child-to-parent violence and parent-to-child violence: A meta-analytic Review. The European Journal of Psychology Applied to Legal Context, 11(51-59). https://doi.org/10.5093/ejpalc2019a4 [ Links ]

Gámez-Guadix, M., & Calvete, E. (2012). Violencia filioparental y su asociación con la exposición a la violencia marital y la agresión de padres a hijos (Child-to-parent violence and its association with exposure to marital violence and parent-to-child violence). Psicothema, 24(2), 277-283. Retrieved from http://www.psicothema.com/pdf/4011.pdf [ Links ]

Gammelgård, M., Koivisto, A-M., Eronen, M., & Kaltiala-Heino, R. (2008). The predictive validity of the Structured Assessment of Violence Risk in Youth (SAVRY) among institutionalised adolescents. Journal of Forensic Psychiatry & Psychology, 19(3), 352-370. https://doi.org/10.1080/14789940802114475 [ Links ]

Gammelgård, M., Weizmann-Henelius, G., Koivisto, A-M., Eronen, M., & Kaltiala-Heino, R. (2012). Gender differences in violence risk profiles. Journal of Forensic Psychiatry & Psychology, 23(1), 76-94. https://doi.org/10.1080/14789949.2011.639898 [ Links ]

Hilterman, E. L. B., Bongers, I., Nicholls, T. L., & van Nieuwenhuizen, C. (2016). Identifying gender specific risk/need areas for male and female juvenile offenders: Factor analyses with the Structured Assessment of Violence Risk in Youth (SAVRY). Law and Human Behavior, 40(1), 82-96. https://doi.org/10.1037/lhb0000158 [ Links ]

Hoge, R. D., Andrews, D. A., & Leschied, A. (2002). Youth Level of Service/Case Management Inventory: YLS/CMI manual. Toronto, Canada: Multi-Health Systems. [ Links ]

Holt, A., & Shon, P. C. (2018). Exploring fatal and non-fatal violence against parents: Challenging the orthodoxy of abused adolescent perpetrators. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 62(4), 915-934. https://doi.org/10.1177/0306624x16672444 [ Links ]

Ibabe, I., & Bentler, P. M. (2016). The contribution of family relationships to child-to-parent violence. Journal of Family Violence, 31(2), 259-269. https://doi.org/10.1007/s10896-015-9764-0 [ Links ]

Ibabe, I., & Jaureguizar, J. (2010). Child-to-parent violence: Profile of abusive adolescents and their families. Journal of Criminal Justice, 38(4), 616-624. https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2010.04.034 [ Links ]

Ibabe, I., & Jaureguizar, J. (2011). ¿Hasta qué punto la violencia filio-parental es bidireccional? (To what extent is child-to-parent violence bi-directional?). Anales de Psicología, 27(2), 265-277. Retrieved from https://revistas.um.es/analesps/article/view/122841/115491 [ Links ]

Ibabe, I., Jaureguizar, J., & Díaz, O. (2009). Adolescent violence against parents. Is it a consequence of gender inequality? The European Journal of Psychology Applied to Legal Context, 1(1), 3-24. Retrieved from http://sepjf.webs.uvigo.es/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=9&Itemid=110&lang=es [ Links ]

Izaguirre, A., & Calvete, E. (2017). Exposure to family violence as a predictor of dating violence and child-to-parent aggression in spanish adolescents. Youth & Society, 49(3), 393-412. https://doi.org/10.1177/0044118X16632138 [ Links ]

Jaureguizar, J., Ibabe, I., & Straus, M. A. (2013). Violent and prosocial behavior by adolescents toward parents and teachers in a community sample. Psychology in the Schools, 50(5), 451-470. https://doi.org/10.1002/pits.21685 [ Links ]

Kuay, H. S., Tiffin, P. A., Boothroyd, L. G., Towl, G. J., & Centifanti, L. C. M. (2017). A new trait-based model of child-to-parent aggression. Adolescent Research Review, 2(3), 199-211. https://doi.org/10.1007/s40894-017-0061-4 [ Links ]

Loinaz, I. (2014). Mujeres delincuentes violentas (Violent female offenders). Psychosocial Intervention, 23(3), 187-198. https://doi.org/10.1016/j.psi.2014.05.001 [ Links ]

Loinaz, I. (2016). Cuando “el” delincuente es “ella”: Intervención con mujeres violentas (When “the” offender is “she”: Intervention with violent women). Anuario de Psicología Jurídica, 26, 41-50. https://doi.org/10.1016/j.apj.2016.04.006 [ Links ]

Loinaz, I., Andrés-Pueyo, A., & Pereira, R. (2017). Factores de riesgo de violencia filio-parental: Una aproximación con juicio de expertos (Child-to-parent violence risk Factors: An approach with expert judgement). Acción Psicológica, 14(2), 17-32. https://doi.org/10.5944/ap.14.2.20747 [ Links ]

Loinaz, I., & Ma de Sousa, A. (2020). Assessing risk and protective factors in clinical and judicial child-to-parent violence cases. The European Journal of Psychology Applied to Legal Context, 12(1), 43-51. https://doi.org/10.5093/ejpalc2020a5 [ Links ]

Loinaz, I., Marzabal, I., & Andrés-Pueyo, A. (2018). Risk factors of female intimate partner and non-intimate partner homicides. The European Journal of Psychology Applied to Legal Context, 10(2), 49-55. https://doi.org/10.5093/ejpalc2018a4 [ Links ]

Lyons, J., Bell, T., Fréchette, S., & Romano, E. (2015). Child-to-parent violence: Frequency and family correlates. Journal of Family Violence, 30(6), 729-742. https://doi.org/10.1007/s10896-015-9716-8 [ Links ]

Margolin, G., & Baucom, B. R. (2014). Adolescents’ aggression to parents: Longitudinal links with parents’ physical aggression. Journal of Adolescent Health, 55(5), 645-651. https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2014.05.008 [ Links ]

McCloskey, L. A., & Lichter, E. L. (2003). The contribution of marital violence to adolescent aggression across different relationships. Journal of Interpersonal Violence, 18(4), 390-412. https://doi.org/10.1177/0886260503251179 [ Links ]

Meyers, J. R., & Schmidt, F. (2008). Predictive validity of the Structured Assessment for Violence Risk in Youth (SAVRY) with juvenile offenders. Criminal Justice and Behavior, 35(3), 344-355. https://doi.org/10.1177/0093854807311972 [ Links ]

Miles, C., & Condry, R. (2016). Adolescent to parent violence: The police response to parents reporting violence from their children. Policing and Society, 26(7), 804-823. https://doi.org/10.1080/10439463.2014.989158 [ Links ]

Moulds, L. G., & Day, A. (2017). Characteristics of adolescent violence towards parents-A Rapid Evidence Assessment. Journal of Aggression, Conflict and Peace Research, 9(3), 195-209. https://doi.org/10.1108/JACPR-11-2016-0260 [ Links ]

Nock, M. K., & Kazdin, A. E. (2002). Parent-directed physical aggression by clinic-referred youths. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 31(2), 193-205. https://doi.org/10.1207/S15374424JCCP3102_05 [ Links ]

O’Hara, K. L., Duchschere, J. E., Beck, C. J. A., & Lawrence, E. (2017). Adolescent-to-parent violence: Translating research into effective practice. Adolescent Research Review, 2(3), 181-198. https://doi.org/10.1007/s40894-016-0051-y [ Links ]

Olver, M. E., Stockdale, K. C., & Wormith, J. S. (2009). Risk assessment with young offenders: A meta-analysis of three assessment measures. Criminal Justice and Behavior, 36(4), 329-353. https://doi.org/10.1177/0093854809331457 [ Links ]

Pagani, L. S., Larocque, D., Vitaro, F., & Tremblay, R. E. (2003). Verbal and physical abuse toward mothers: The role of family configuration, environment, and coping strategies. Journal of Youth and Adolescence, 32(3), 215-222. https://doi.org/10.1023/A:1022599504726 [ Links ]

Pagani, L. S., Tremblay, R. E., Nagin, D., Zoccolillo, M., Vitaro, F., & McDuff, P. (2004). Risk factor models for adolescent verbal and physical aggression toward mothers. International Journal of Behavioral Development, 28(6), 528-537. https://doi.org/10.1080/01650250444000243 [ Links ]

Pagani, L. S., Tremblay, R. E., Nagin, D., Zoccolillo, M., Vitaro, F., & McDuff, P. (2009). Risk factor models for adolescent verbal and physical aggression toward fathers. Journal of Family Violence, 24(3), 173-182. https://doi.org/10.1007/s10896-008-9216-1 [ Links ]

Penney, S. R., Lee, Z., & Moretti, M. M. (2010). Gender differences in risk factors for violence: An examination of the predictive validity of the Structured Assessment of Violence Risk in Youth. Aggressive Behavior, 36(6), 390-404. https://doi.org/10.1002/ab.20352 [ Links ]

Pereira, R., Loinaz, I., del Hoyo-Bilbao, J., Arrospide, J., Bertino, L., Calvo, A., ... Gutiérrez, M. M. (2017). Proposal for a definition of filio-parental violence: Consensus of the Spanish society for the study of filio-parental violence (SEVIFIP). Papeles del Psicólogo, 38(3), 216-223. https://doi.org/10.23923/pap.psicol2017.2839 [ Links ]

Pusch, N., & Holtfreter, K. (2018). Gender and risk assessment in juvenile offenders: A meta-analysis. Criminal Justice and Behavior, 45(1), 56-81. https://doi.org/10.1177/0093854817721720 [ Links ]

Rico, E., Rosado, J., & Cantón-Cortés, D. (2017). Impulsiveness and child-to-parent violence: The role of aggressor’s sex. Spanish Journal of Psychology, 20(e15), 1-11. https://doi.org/10.1017/sjp.2017.15 [ Links ]

Rosado, J., Rico, E., & Cantón-Cortés, D. (2017). Influence of psychopathology on the perpetration of child-to-parent violence: Differences as a function of sex. Anales de Psicología, 33, 243-251. https://doi.org/10.6018/analesps.33.2.240061 [ Links ]

Routt, G., & Anderson, L. (2011). Adolescent violence towards parents. Journal of Aggression, Maltreatment and Trauma, 20(1), 1-19. https://doi.org/10.1080/10926771.2011.537595 [ Links ]

Ruiz-Hernández, J. A., Moral-Zafra, E., Llor-Esteban, B., & Jiménez-Barbero, J. A. (2019). Influence of parental styles and other psychosocial variables on the development of externalizing behaviors in adolescents: A sytematic review. The European Journal of Psychology Applied to Legal Context, 11(1), 9-21. https://doi.org/10.5093/ejpalc2018a11 [ Links ]

Salgado, J. F. (2018). Transforming the area under the normal curve (AUC) into Cohen’s d, Pearson’s rpb, odds-ratio, and natural log odds-ratio: Two conversion tables. The European Journal of Psychology Applied to Legal Context, 10(1), 35-47. https://doi.org/10.5093/ejpalc2018a5 [ Links ]

Simmons, M. L., McEwan, T. E., Purcell, R., & Huynh, M. (2019). The Abusive Behaviour by Children- Indices (ABC-I): A measure to discriminate between normative and abusive child behaviour. Journal of Family Violence, 34(7), 663-676. https://doi.org/10.1007/s10896-019-00071-1 [ Links ]

Simmons, M. L., McEwan, T. E., Purcell, R., & Ogloff, J. R. P. (2018). Sixty years of child-to-parent abuse research: What we know and where to go. Aggression and Violent Behavior, 38, 31-52. https://doi.org/10.1016/j.avb.2017.11.001 [ Links ]

Strom, K. J., Warner, T. D., Tichavsky, L., & Zahn, M. A. (2014). Policing juveniles: Domestic violence arrest policies, gender, and police response to child-parent violence. Crime & Delinquency, 60(3), 427-450. https://doi.org/10.1177/0011128710376293 [ Links ]

Vilariño, M., Amado, B. G., Vázquez, M. J., & Arce, R. (2018). Psychological harm in women victims of intimate partner violence: Epidemiology and quantification of injury in mental health markers. Psychosocial Intervention, 27, 145-152. https://doi.org/10.5093/pi2018a23 [ Links ]

Vilariño, M., Arce, R., & Farina, F. (2013). Forensic-clinical interview: Reliability and validity for the evaluation of psychological injury. The European Journal of Psychology Applied to Legal Context, 5, 1-21. Retrieved from http://scielo.isciii.es/pdf/ejpalc/v5n1/original1.pdf [ Links ]

Walsh, J. A., & Krienert, J. L. (2007). Child-parent violence: An empirical analysis of offender, victim, and event characteristics in a national sample of reported incidents. Journal of Family Violence, 22(7), 563-574. https://doi.org/10.1007/s10896-007-9108-9 [ Links ]

Walsh, J. A., & Krienert, J. L. (2009). A decade of child-initiated family violence: Comparative analysis of child-parent violence and parricide examining offender, victim, and event characteristics in a national sample of reported incidents, 1995-2005. Journal of Interpersonal Violence, 24(9), 1450-1477. https://doi.org/10.1177/0886260508323661 [ Links ]

Wong, T. M. L., Slotboom, A.-M., & Bijleveld, C. C. J. H. (2010). Risk factors for delinquency in adolescent and young adult females: A European review. European Journal of Criminology, 7(4), 266-284. https://doi.org/10.1177/1477370810363374 [ Links ]

Recibido: 19 de Mayo de 2020; Revisado: 25 de Mayo de 2020; Aprobado: 28 de Junio de 2020

text in

text in