My SciELO

Services on Demand

Journal

Article

Indicators

-

Cited by SciELO

Cited by SciELO -

Access statistics

Access statistics

Related links

-

Cited by Google

Cited by Google -

Similars in

SciELO

Similars in

SciELO -

Similars in Google

Similars in Google

Share

Anales de Psicología

On-line version ISSN 1695-2294Print version ISSN 0212-9728

Anal. Psicol. vol.36 n.3 Murcia Oct./Dec. 2020 Epub Dec 21, 2020

https://dx.doi.org/10.6018/analesps.36.3.428831

Psicología jurídica

Diferencias entre latinoamericanos y españoles participando en un programa de intervención en violencia de género: Resultados proximales y finales

1Department of Social Psychology. University of Valencia (Spain)

2Department of Comparative Education and Education History. University of Valencia (Spain)

El objetivo de este estudio es comprobar si existen diferencias en la efectividad de un programa de intervención para hombres condenados por violencia de género, en función del lugar de procedencia de los participantes (i.e., españoles e inmigrantes latinoamericanos). Se utilizó una muestra de 425 hombres penados por violencia de género que participaban en un programa estándar de intervención en España. Se consideraron como variables finales la reincidencia oficial y el riesgo de reincidencia y como variables proximales la intención de cambio, la asunción de responsabilidad, la adherencia al tratamiento y el compromiso con la intervención. No se encontraron diferencias entre participantes españoles y latinoamericanos en las variables riesgo de reincidencia, intención de cambio, asunción de responsabilidad al sistema legal y a la víctima. Únicamente se encontraron diferencias significativas entre estos dos grupos en la variable compromiso con la intervención. Los resultados sugieren que, al menos para los inmigrantes latinoamericanos que se encuentran participando en programas de intervención con hombres condenados por violencia de género en España, no parece necesario ajustar la intervención en función de las diferencias culturales, siendo suficiente el uso de estrategias motivacionales para promover el cambio.

Palabras clave: Efectividad; Programas de intervención con maltratadores; Inmigrantes latinoamericanos; Adaptación cultural

Introducción

De todas las formas de violencia que sufren las mujeres, la violencia contra la mujer en las relaciones de pareja es la más común (Devries et al., 2013; World Health Organization, 2016), con graves consecuencias para su salud física y mental (Campbell, 2002; Ellsberg, Jansen, Heise, Watts, y Garcia-Moreno, 2008; Vilariño, Amado, Vázquez, y Arce, 2018). En la Unión Europa, la prevalencia media a lo largo de la vida de este problema es del 22% y, en España, el contexto donde se realiza la presente investigación, del 13%, una de las más bajas de la Unión Europea (European Union Agency for Fundamental Rights, 2014; Gracia, Martín-Fernández, Lila, Merlo, y Ivert, 2019; Martín-Fernández, Gracia, y Lila, 2019, 2020). Durante el año 2018, los juzgados españoles recibieron un total de 166.961 denuncias por violencia de género, de las cuales, el 70.5% fueron sentencias condenatorias (158.590 mujeres víctimas de violencia de género). En cuanto a denuncias por parte de mujeres víctimas de violencia de género, 49.904 (31.5%) fueron realizadas por mujeres inmigrantes (Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género y Consejo General del Poder Judicial, 2019). Estas cifras ponen de manifiesto la posibilidad de que existan algunos factores diferenciales de la violencia de género en la población inmigrante (Cummings, González-Guarda y Sandoval, 2013; Vargas, Lila, Catalá-Miñana y Gracia, 2017).

Los programas de intervención con maltratadores forman parte de la respuesta institucional para combatir la violencia contra las mujeres en las relaciones de pareja (Gondolf, 2012). Desde el inicio de la implementación de estos programas se han realizado numerosos estudios que evalúan su efectividad, no existiendo consenso acerca del efecto que tiene la intervención en el cambio de conducta de los agresores (Bowen, 2011; Gondolf, 2012). Diversos meta-análisis y revisiones sistemáticas han intentado solventar este debate y sintetizar los resultados de las investigaciones disponibles en el área (e.g., Arango et al., 2014; Arce, Arias, Novo y Fariña, 2020; Babcock, Green, y Robie, 2004; Eckhardt et al., 2013; Feder y Wilson, 2005). Las principales conclusiones de estos estudios muestran tamaños del efecto pequeños y/o moderados y problemas que dificultan la efectividad de la intervención tales como altas tasas de abandono y la falta de adherencia a la intervención (Arango et al., 2014; Eckhardt et al., 2013).

Una de las recomendaciones planteadas para mejorar los resultados de estos programas es su adaptación a las características individuales de los participantes (Juarros-Basterrectxea, Herrero, Fernández-Suárez, Pérez, y Rodríguez Díaz, 2018; Weber, Taylor, Cantos, Amado, y O’Leary, 2019). Tener en cuenta la diversidad presente en estos grupos de intervención tales como la cultura de origen, el nivel de motivación, la presencia de adicciones y otros problemas mentales permitiría disminuir la resistencia al tratamiento, aumentar la motivación al cambio y adaptar la intervención a las necesidades de los participantes (Babcock et al., 2016; Catalá-Miñana, Walker, Bowen, y Lila, 2014; Eckhardt et al., 2013; Yáñez-Peñúñuri, Gómez, y Anacona, 2019).

La adaptación cultural de los programas de intervención se plantea como una de las posibles estrategias para mejorar la efectividad de la intervención con hombres pertenecientes a minorías étnicas e inmigrantes. Sin embargo, la evidencia existente hasta la fecha es contradictoria. Por una parte, diversos estudios han encontrado que este tipo de adaptaciones reduce las elevadas tasas de abandono y reincidencia e incrementa la asistencia a los programas de estos participantes (Gondolf, 2004; Taft, Murphy, Elliott y Keaser, 2011; Waller, 2016; Welland y Ribner, 2010). Siguiendo esta línea y, centrándose en el colectivo de inmigrantes latinoamericanos, algunos autores sugieren que estos no se sienten cómodos y no conectan con los programas de tipo convencional (i.e., cognitivo-conductual de orientación feminista) debido a la falta de atención en este tipo de programas al proceso migratorio y el choque cultural entre algunos de los temas que se tratan en estos programas (e.g., actitudes sexistas, patriarcado, roles de género) y el ideal de ‘masculinidad’ de estos hombres (Aldarondo, Kaufman y Jasinski, 2002; Falconier et al., 2013; Hancock y Siu, 2009).

Por otra parte, existen investigadores que consideran que no hay evidencia suficiente sobre la efectividad de los programas con orientación cultural y sugieren que los programas convencionales serían igualmente efectivos para colectivos minoritarios e inmigrantes (Murphy y Ting, 2010; Parra-Cardona et al., 2013). Según estos autores, el entrenamiento en habilidades que contribuyan a disminuir la violencia y las creencias que la apoyan serían útiles para la mayoría de los hombres, independientemente de su procedencia cultural (Buttell y Carney, 2005). En esta línea, por ejemplo, en un estudio realizado por Rothman et al. (2007) no se encontraron diferencias en las tasas de abandono de hombres caucásicos e inmigrantes latinoamericanos que participaban en un programa convencional y en uno con orientación cultural, respectivamente. Más que la especificidad cultural, esta línea de investigación sugiere que sería suficiente tener en cuenta las características individuales de los participantes y cierta sensibilidad cultural durante la intervención (Rothman et al., (2007). En este sentido, incluir estrategias como la entrevista motivacional, los estadios de cambio y técnicas que favorezcan la adhesión, podrían disminuir el abandono y la resistencia al tratamiento en estos colectivos y así aumentar la probabilidad de éxito de la intervención (Alexander, Morris, Tracy y Frye, 2010; Crane y Eckhardt, 2013; Lila, Gracia y Catalá-Miñana, 2018).

Además de no existir acuerdo en la literatura científica acerca de la efectividad de los programas de intervención con orientación cultural, tanto en España como a nivel internacional son muy escasos los estudios que analizan el rol de la cultura de pertenencia en los programas de intervención con maltratadores, a pesar de la alta presencia de hombres procedentes de diversos orígenes, en especial el latinoamericano (Echauri, Fernández-Montalvo, Martínez y Azkarate, 2013; Fernández-Montalvo, Echauri, Martínez, Azcárate y López-Goñi, 2015; Vargas, Lila y Catalá-Miñana, 2015; Vargas, Lila, Catalá-Miñana y Gracia, 2017; Welland y Ribner, 2010). El objetivo de este trabajo es, precisamente, comprobar si existen diferencias en la efectividad de un programa de intervención estándar en España (i.e., cognitivo-conductual, con estrategias motivacionales y sin una adaptación cultural específica), en función del lugar de procedencia de los participantes. Para ello, se comparan los resultados obtenidos en el programa por un grupo de agresores españoles y un grupo de agresores inmigrantes latinoamericanos.

Siguiendo a Velonis, Cheff, Finn, Davloor y O’Campo (2016), autores que categorizan las variables resultado en finales (i.e., resultado que se espera de la intervención) y proximales (i.e., variables que intervienen en el transcurso del tratamiento y que influyen en el resultado final), la variable final considerada en este estudio ha sido la reincidencia, ya que su disminución es uno de los objetivos prioritarios de los programas de intervención con maltratadores (Lila et al., 2018). En cuanto a las variables proximales, se han incluido variables que han mostrado previamente relación con la efectividad de la intervención y la reducción de la reincidencia. Así, se definen como variables proximales la intención de cambio (i.e., actitud hacia la intervención y motivación al cambio, resistencia al cambio y estadio de cambio; Carbajosa, Catalá-Miñana, Lila, Gracia y Boira, 2017; Lee, Uken y Sebold, 2007), la asunción de responsabilidad (Lila, Gracia y Herrero, 2012; Lila, Oliver, Catalá-Miñana, Galiana, y Gracia, 2014), la adherencia al tratamiento (i.e., abandono y dosis de intervención; Carbajosa, Catalá-Miñana, Lila y Gracia, 2017; Gordon y Moriarty, 2003) y el compromiso con la intervención (i.e., participación y satisfacción con la intervención; Gondolf, 2012; Hancock y Siu, 2009; Santirso, Martín-Fernández, Lila, Gracia, y Terreros, 2018).

Método

Participantes

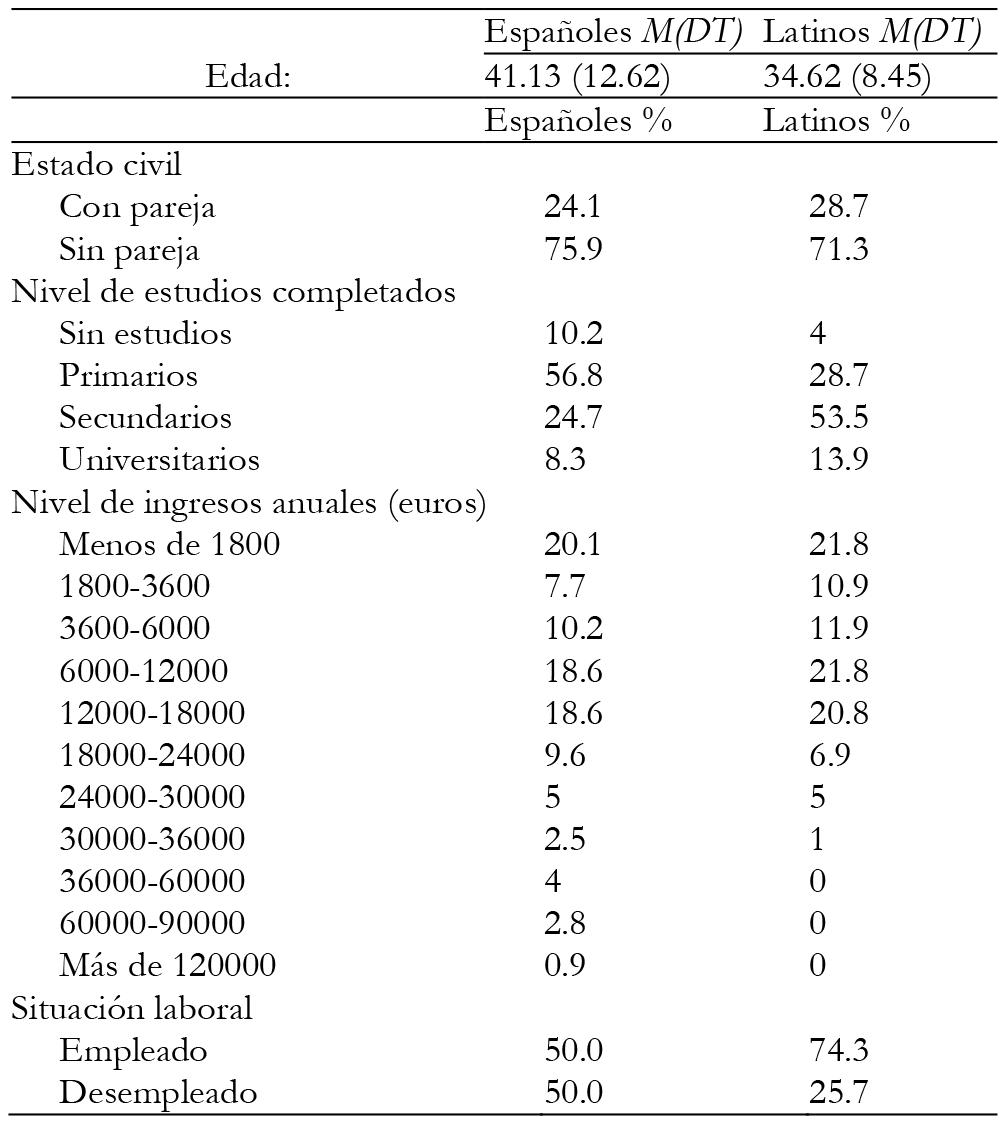

Se utilizó una muestra de 425 hombres penados por violencia de género de la provincia de Valencia, con una medida penal alternativa condicionada a su asistencia a un programa de intervención con hombres que ejercen o han ejercido violencia contra sus parejas. Los criterios de inclusión para participar en el estudio fueron ser adulto varón mayor de 18 años, haber sido condenado por un delito de violencia de género, tener nacionalidad española o de algún país latinoamericano y haber participado al menos en la fase de evaluación y primera entrevista del programa de intervención. Como criterios de admisión al programa de intervención las condiciones requeridas fueron no presentar trastornos de personalidad o psicopatologías graves; no tener grave adicción al alcohol u otras drogas; y no presentar conductas disruptivas que dificulten la intervención. De los 425 hombres que superaron la etapa de evaluación y realizaron la primera entrevista, 343 finalizaron el programa (altas) y 82 abandonaron (bajas). El rango de edad de los participantes fue de 18 a 78 años, con una media de 39.58 años (DT = 12.08). El grupo de participantes nacidos en España fue de 324 hombres (76.2%) y el de participantes nacidos en algún país latinoamericano fue de 101 (23.8%). Los países de procedencia más representados en el grupo de latinoamericanos fueron Ecuador (n = 45; 44.6%), seguido de Bolivia (n = 19; 18.8%) y Colombia (n = 17; 16.8%). La Tabla 1 resume las características sociodemográficas de la muestra.

Instrumentos

Variables finales

Reincidencia. Los datos de la reincidencia oficial fueron obtenidos de la base del Ministerio del Interior en violencia de género VioGén (López-Ossorio, González-Álvarez y Andrés-Pueyo, 2016; López-Ossorio et al., 2018). Este sistema incluye información sobre cualquier nuevo incidente de violencia contra la pareja o quebrantamiento en las condiciones dictaminadas por el juez (i.e., orden de alejamiento) cometidos por los participantes después de haber superado la fase de evaluación inicial y primera entrevista. El período de seguimiento de la reincidencia fue de 10 años, teniendo en cuenta la fecha de inicio del primer grupo de participantes incluidos en esta muestra (0 sin reincidencia y 1 con reincidencia).

Riesgo de reincidencia. Spousal Assault Risk Assessment Guide (SARA; Kropp y Hart, 2000; versión española de Andrés-Pueyo y López, 2005). Es un protocolo de 20 ítems a través del cual las profesionales valoran la presencia o ausencia de factores de riesgo de violencia contra la pareja. A mayor puntuación, mayor riesgo de reincidencia.

Variables proximales

Intención de cambio. Se evaluó a partir de dos medidas ad hoc destinadas a la evaluación del participante por parte de las profesionales. La Escala de Actitud hacia la Intervención y Motivación al Cambio se compone de 10 ítems divididos en dos factores: (1) Actitud hacia la intervención (7 ítems), que evalúa la disposición manifiesta del participante hacia el programa y las profesionales. El coeficiente alfa de Cronbach para el Tiempo 1 y Tiempo 2 fue de .89; (2) Motivación al cambio (3 ítems), valora la disposición manifiesta del participante a modificar conductas y actitudes asociadas a una mayor asunción de responsabilidad y toma de conciencia acerca del delito y de las consecuencias negativas de éste. Para el segundo factor la consistencia interna fue de .79 y .89 para el Tiempo 1 y Tiempo 2, respectivamente. El formato de respuesta para esta escala es de tipo Likert de 5 puntos (1 = Negativa/baja presencia de la conducta o actitud; 5 = Positiva/alta presencia). Mayor puntuación implica una mejor actitud hacia la intervención. El coeficiente alfa de Cronbach fue de .90 para el primer factor y .80 para el segundo factor. Por otro lado, para la evaluación del estadio de cambio se diseñó un ítem con escala tipo Likert que incluye 5 estadios de cambio: 1 = Precontemplación, 2 = Contemplación, 3 = Preparación, 4 = Acción y 5 = Mantenimiento (ver Carbajosa et al., 2017 para una aproximación similar).

Asunción de responsabilidad. Escala de Atribución de Responsabilidad en Violencia en las Relaciones de Pareja (IPVRAS; Lila, Oliver, Catalá-Miñana, Galiana y Gracia, 2014). Es una escala de autoinforme que consta de 12 ítems que evalúan dónde sitúan los participantes la responsabilidad del hecho por el que han sido declarados culpables. Los participantes puntuaron el grado de acuerdo con las afirmaciones en una escala tipo Likert de 5 puntos (1 = totalmente en desacuerdo; 5 = totalmente de acuerdo). Presenta tres dimensiones, compuestas de 4 ítems cada una, que corresponden a tres posibles fuentes de causalidad: (a) Atribución de responsabilidad al sistema legal (e.g., “Me encuentro aquí por una injusticia”), (b) Atribución de responsabilidad a la víctima (e.g., “La conducta y la forma de tratarme de mi pareja son los principales responsables de que me encuentre en esta situación”) y, (c) Atribución de responsabilidad al contexto personal del maltratador (e.g., “La bebida o uso de otras drogas es la causa de que me encuentre en esta situación”). El alfa de Cronbach se situó entre .60 y .66 en Tiempo 1 y entre .61 y .70 en Tiempo 2.

Adherencia al tratamiento. Dos medidas fueron utilizadas para esta variable: abandono (0 = abandono, 1 = finalización) y dosis de intervención. Para esta última se calculó la proporción de las sesiones asistidas por el participante en relación a las sesiones totales de su grupo de intervención. El rango fue de 0 a 1, siendo 1 la asistencia a todas las sesiones. La media fue de .8 y la desviación estándar de .25.

Compromiso con la intervención. Se evaluó a través de la participación y la satisfacción con la intervención. Para la participación se tuvieron en cuenta las actividades que los participantes realizan en casa y que se utilizan para el trabajo en la sesión grupal. Se calculó la proporción entre la cantidad de tareas para casa realizadas por el usuario divididas por el total de tareas solicitadas en el grupo. El rango fue de 0 a 1, siendo 1 igual a la entrega de todas las actividades, y la media fue de .63 (DT = .3). En cuanto a la satisfacción con la intervención se midió a través de la Escala de Satisfacción con la Intervención, construida ad hoc, que consta de 21 ítems que evalúan la satisfacción de los participantes al finalizar el programa. La escala se divide en 2 dimensiones: 7 ítems para Satisfacción con el Programa (e.g., “He aprendido cosas nuevas en el Programa”) y 14 ítems para Satisfacción con el grupo de intervención (e.g., “Me gustaría volver a reunirme de nuevo, en alguna ocasión, con el grupo”). La primera dimensión mide los cambios y conocimientos que considera el participante que ha obtenido al finalizar el programa. La segunda dimensión mide la satisfacción del usuario respecto al trato recibido y la relación establecida con el personal del programa y los compañeros. Los ítems se contestan a partir de una escala tipo Likert de 5 puntos (1 = Muy en desacuerdo; 5 = Muy de acuerdo). Mayor puntuación implica mayor satisfacción. Para el primer factor el alfa de Cronbach fue de .90 y para el segundo factor fue de .75.

Procedimiento

La mayoría de los cuestionarios de autoinforme fueron contestados por los participantes en dos momentos distintos: antes del inicio (T1: línea base) y al final de la intervención (T2). El cuestionario de satisfacción con la intervención lo contestaron únicamente al final del programa (T2). Se garantizó el anonimato y la confidencialidad. Asimismo, se les solicitó el consentimiento informado. La reincidencia oficial de la muestra se recogió de las bases del Ministerio del Interior (sistema VioGén). Por otro lado, también se obtuvo información a partir de la valoración de las profesionales en tres variables (1) actitud hacia la intervención y motivación al cambio, (2) valoración del riesgo de reincidencia y (3) estadio de cambio. La valoración de las profesionales se obtuvo al inicio y al final de la intervención grupal. Todos los datos fueron recogidos y tratados siguiendo las normas del Comité de Ética en Investigación Experimental de la Universidad de Valencia.

Análisis de datos

Para evaluar el resultado del tratamiento se compararon las puntuaciones obtenidas por los grupos (españoles e inmigrantes latinoamericanos) en los distintos momentos de la intervención. Para la variable final reincidencia oficial se calculó un Chi cuadrado. En cuanto al riesgo de reincidencia se realizaron ANOVAs de medidas repetidas, considerando el momento de la intervención (inicio y final) como factor intra-sujeto y el grupo de país de procedencia (españoles y latinoamericanos) como factor inter-sujeto.

Con relación a las variables proximales, para las variables intención de cambio (i.e., actitud hacia la intervención, motivación al cambio y estadio de cambio) y asunción de responsabilidad se calcularon ANOVAs de medidas repetidas, siendo el momento de la intervención el factor intra-sujeto y el grupo de país de procedencia el factor inter-sujeto. Para las medidas incluidas en la variable adherencia al tratamiento se realizó un Chi cuadrado para abandono y un ANOVA de un factor para la dosis de intervención. Por último, para la variable compromiso con la intervención se calcularon ANOVAs de un factor para todas sus medidas (participación, satisfacción con el grupo y satisfacción con el programa).

Resultados

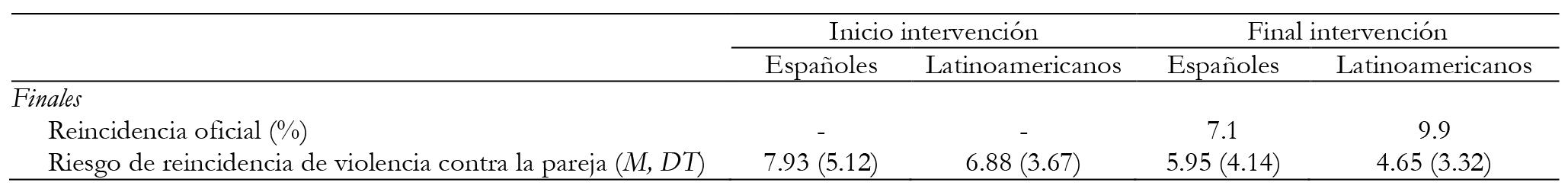

Variables finales

En cuanto a la reincidencia oficial no se encontraron diferencias significativas entre agresores españoles e inmigrantes latinoamericanos, χ²(1) = .84, p > .05; V de Cramer = .045. El porcentaje de reincidencia oficial de la muestra total fue del 7.8% (n = 33). Por otro lado, se encontraron diferencias significativas en la variable riesgo de reincidencia entre el inicio y el final de la intervención (factor intra-sujeto), F(1, 329) = 84.87; p < .05; (2 = .205. Ambos grupos reducen el riesgo de reincidencia al finalizar la intervención. No obstante, en la interacción entre el efecto principal (riesgo de reincidencia) y el factor entre-sujetos (españoles e inmigrantes latinoamericanos) no se encontró un efecto significativo, F(1, 329) = 0.27; p > .05; (2 = .001, es decir, que el cambio en esta variable es independiente al grupo de agresores al que se pertenezca (ver Tabla 2).

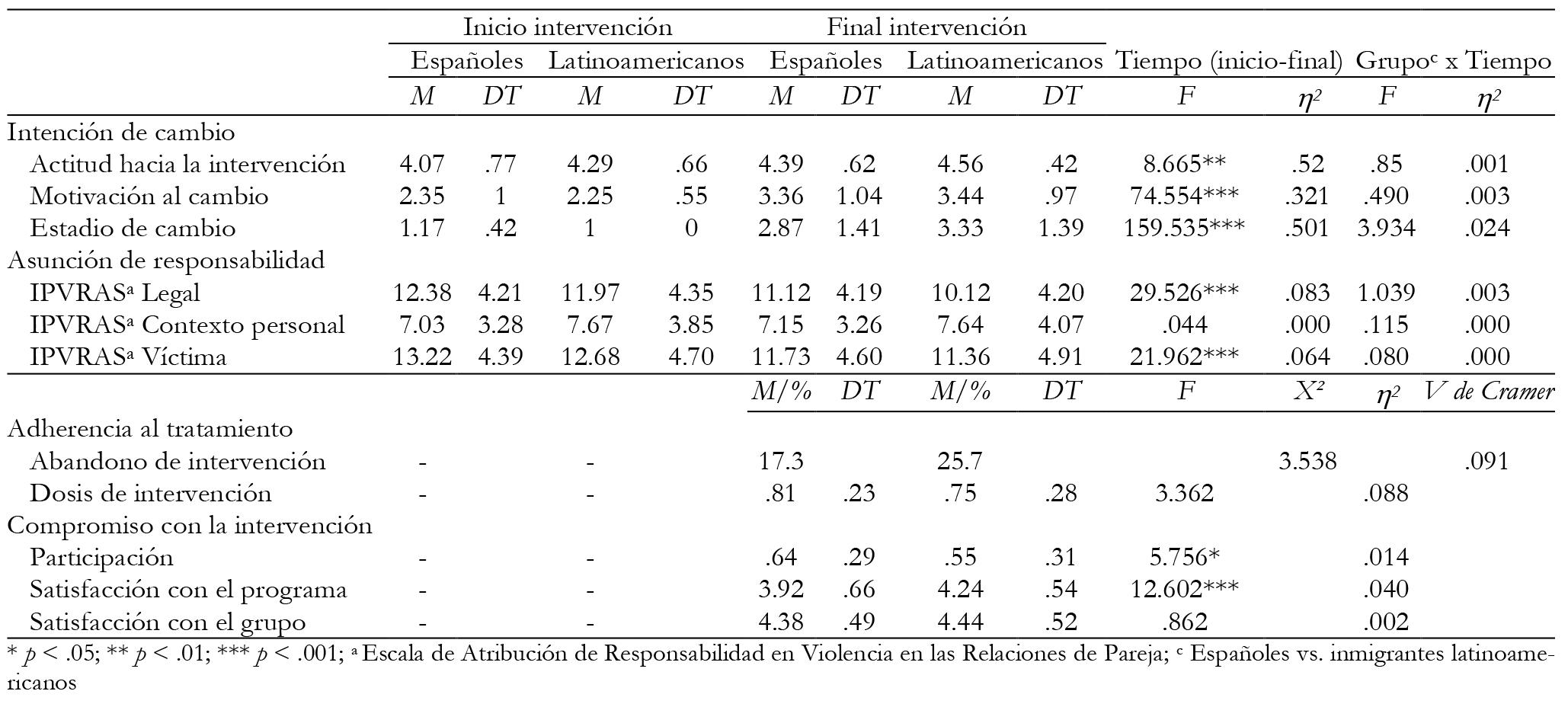

Variables proximales

En relación a la intención de cambio, se encontraron diferencias significativas en las puntuaciones entre el inicio y el final de la intervención en actitud hacia la intervención, motivación al cambio y estadio de cambio. En todas estas variables los análisis mostraron un cambio significativo al finalizar la intervención de manera que los participantes que completaron el tratamiento mostraron una mejor actitud hacia la intervención, mayor motivación al cambio y avanzaron en los estadios de cambio. No se encontraron diferencias significativas para la interacción entre el efecto del factor inter-sujeto (españoles e inmigrantes latinoamericanos) y las medidas de intención de cambio. Con respecto a la variable asunción de responsabilidad los análisis indicaron diferencias significativas para el efecto principal en las dimensiones atribución de responsabilidad al sistema legal y a la víctima. Tras finalizar la intervención los participantes que la completaron mostraron menor atribución de responsabilidad hacia la víctima y al sistema legal, aunque no se observaron diferencias significativas entre los tiempos de la intervención en la variable atribución de responsabilidad al contexto personal. Las interacciones no fueron significativas, lo que quiere decir que no hubo diferencias entre los grupos según país de procedencia (ver Tabla 3).

Para las medidas que componen la variable adherencia al tratamiento, la prueba Chi cuadrado indicó que entre los grupos según país de procedencia no existían diferencias significativas en el abandono de la intervención, χ²(1) = 3.538; p > .05; V = .091). En cuanto a la dosis de intervención el ANOVA de un factor (ver tabla 3) no mostró diferencias significativas entre participantes españoles e inmigrantes latinoamericanos al finalizar el tratamiento, F = 3.36; p > .05; (( = .088.

Por último, los resultados para la variable compromiso con la intervención mostraron diferencias significativas en participación entre el grupo de españoles e inmigrantes latinoamericanos, F = 5.76; p < .05; (2 = .014. Los agresores españoles a lo largo de la intervención realizaron más actividades solicitadas para realizar en su casa en comparación con los agresores inmigrantes latinoamericanos. Además, en relación a la satisfacción con la intervención, los análisis univariados no encontraron diferencias significativas para la satisfacción con el grupo entre los agresores inmigrantes latinoamericanos y españoles, F = 0.86; p > .05; (( = .002. Sin embargo, para el factor satisfacción con el programa si se encontraron diferencias significativas, F = 12.60; p < .001; (( = .040. Los inmigrantes latinoamericanos mostraron mayor satisfacción con el programa en comparación con los agresores españoles. Finalmente, los resultados en general indican tamaños del efecto entre bajos y moderados (ver Tabla 3).

Discusión

Desde la comunidad científica se han planteado diversas recomendaciones para mejorar los resultados de los programas de intervención con hombres que ejercen o han ejercido violencia contra sus parejas (Babcock et al., 2016; Bowen, 2011; Gondolf, 2012). Específicamente, algunos investigadores han planteado la necesidad de una adaptación cultural de este tipo de programas para los hombres pertenecientes a minorías étnicas e inmigrantes (Buttell y Carney, 2005; Gondolf, 2004; Murphy y Ting, 2010). Con el fin de avanzar en el conocimiento acerca de si los participantes de estos programas que provienen de distintos países de origen se benefician igualmente de la intervención, el objetivo de este trabajo era comparar los resultados finales y proximales alcanzados por un grupo de agresores españoles y un grupo de agresores inmigrantes latinoamericanos al finalizar su participación en un programa de intervención sin una adaptación cultural específica.

Con respecto a las variables finales analizadas, no se encontraron diferencias significativas en la reincidencia oficial entre los participantes españoles y los inmigrantes latinoamericanos que finalizaron la intervención, es decir, ambos grupos presentaron índices de reincidencia semejantes, siendo el porcentaje de reincidencia para la muestra total relativamente bajo (7.9%). Este resultado está en consonancia con estudios previos realizados en España con inmigrantes, en los que se han encontrado resultados similares en relación al éxito terapéutico, mejora y tasas de reincidencia entre los agresores españoles e inmigrantes tras finalizar la intervención (Echauri et al., 2013). En cuanto al riesgo de reincidencia, tampoco se encontraron diferencias significativas entre los agresores españoles y los agresores inmigrantes latinoamericanos. Al finalizar la intervención se obtuvo un menor riesgo de reincidencia para ambos grupos (tanto en el sumatorio de factores de riesgo como en la valoración global de riesgo), coincidiendo con otros estudios que muestran una reducción en el riesgo de reincidencia de los hombres que finalizan estos programas (Echauri et al., 2013; Lila, Martín-Fernández, Gracia, López-Ossorio y González, 2019).

En cuanto a las variables proximales, se encontraron diferencias significativas entre el inicio y el final de la intervención para todos los participantes, independientemente del grupo de pertenencia, en los siguientes indicadores de intención de cambio: actitud hacia la intervención, motivación al cambio y estadio de cambio. La actitud hacia la intervención, que evalúa la disposición de los participantes hacia el programa y las profesionales varió positivamente al finalizar la intervención. Los participantes (agresores españoles e inmigrantes latinoamericanos) mostraron menor agresividad y quejas y mayores niveles de interacción positiva, comunicación, cooperación y respeto. Asimismo, se encontraron avances positivos en motivación al cambio tras la intervención; los agresores inmigrantes latinoamericanos y españoles mostraron una mayor disposición a modificar conductas y actitudes relacionadas con una mayor asunción de responsabilidad y toma de conciencia del delito y de sus consecuencias. En relación al estadio de cambio ambos grupos avanzaron en dichos estadios a lo largo de la intervención, sin encontrarse diferencias significativas entre ellos. Es importante mencionar que los progresos en variables vinculadas a la intención de cambio se han relacionado en estudios previos con una mayor asunción de responsabilidad de la conducta violenta, influyendo en el resultado final esperado en este tipo de tratamientos; la disminución de la reincidencia (Scott, King, McGinn y Hosseini, 2011; Velonis, Cheff, Finn, Davloor y O’Campo, 2016).

Los tipos de atribución de responsabilidad que mostraron una disminución en ambos grupos fueron la atribución al sistema legal y a la víctima. Menores niveles de atribución de responsabilidad a factores externos como el sistema legal y la víctima se relacionan con una disminución en los mecanismos de resistencia y con una mayor motivación al cambio (Gracia, 2014; Gracia, Rodríguez y Lila, 2015; Levesque, Velicer, Castle y Greene, 2008; Martín-Fernández, Gracia y Lila, 2018; Martín-Fernández, Gracia et al., 2018), coincidiendo con los resultados obtenidos en los indicadores de cambio de este estudio. No obstante, la atribución al contexto personal no presentó diferencias significativas al finalizar la intervención. Esto podría deberse a que la atribución de responsabilidad a circunstancias concretas que influyen en la propia conducta del agresor (e.g., abuso de substancias, determinados eventos vitales estresantes), implicaría el reconocimiento de circunstancias personales cuyo cambio supone un esfuerzo mucho mayor por parte del participante y que no se tratan específicamente en el programa de intervención (Capaldi, Knoble, Shortt y Kim, 2012; Catalá-Miñana, Lila y Oliver, 2013; Catalá-Miñana, Lila, Oliver, Vivó, Galiana y Gracia, 2017; Lila, Gracia y Murgui, 2013).

En relación a la variable adherencia al tratamiento, no se encontraron diferencias significativas ni en abandono ni en dosis de intervención entre agresores españoles e inmigrantes latinoamericanos. Este resultado contrasta con un estudio realizado por Echeburúa, Sarasua, Zubizarreta, Amor y Corral (2010) en España, en el que se encontró que uno de los predictores del rechazo o abandono del tratamiento era ser inmigrante. Sin embargo, existen importantes diferencias entre ambos estudios que podrían estar explicando estos resultados aparentemente contradictorios. Mientras que nuestra muestra es de hombres remitidos desde el sistema judicial, que no acuden de forma voluntaria, donde sólo se incluyen inmigrantes latinoamericanos y en el que el porcentaje de inmigrantes es del 23.8% (n = 101), en el estudio de Echeburúa et al. (2010) todos los participantes acudieron a tratamiento de forma voluntaria y el porcentaje de inmigrantes, del que no se especifica la procedencia, es bastante más reducido (8%; n = 36). Es probable que, por una parte, la obligatoriedad de la intervención para los participantes de nuestro estudio y, por otra, el que se trate de inmigrantes latinoamericanos, que comparten el idioma y presentan otras similitudes con el país de acogida, estén a la base de que no se encuentren diferencias entre inmigrantes y autóctonos en cuanto a la adherencia al tratamiento.

Finalmente, con respecto a la variable compromiso con la intervención (i.e., participación y satisfacción con la intervención) no se encontraron diferencias significativas entre los agresores españoles e inmigrantes latinoamericanos en la satisfacción con el grupo de intervención, es decir, respecto al trato recibido y a la relación establecida con el personal del programa y los compañeros. Las variables que si mostraron diferencias significativas entre los agresores inmigrantes latinoamericanos y españoles fueron la participación y la satisfacción con el programa. Los agresores inmigrantes latinoamericanos participaron menos en comparación con los españoles (i.e, entregaron menos actividades de reflexión a cumplimentar en casa) y mostraron mayor satisfacción con el programa, manifestando sentirse más satisfechos con los cambios y conocimientos obtenidos al finalizar el programa. Los resultados sugieren que los agresores inmigrantes latinoamericanos muestran una mayor aceptación del programa, en comparación con los agresores españoles, en una intervención convencional. Este resultado contrasta con los resultados encontrados por Hancock y Siu (2009) en un estudio realizado en el contexto estadounidense, en el que los participantes inmigrantes latinoamericanos mostraron una mayor aceptación en un programa con enfoque cultural en comparación con el convencional. Esta mayor satisfacción con el programa no concuerda con los menores niveles de participación encontrados en los agresores inmigrantes latinoamericanos. La contradicción aparente entre ambos resultados (mayor satisfacción versus menor participación, por parte de los inmigrantes latinoamericanos) requeriría una exploración en profundidad en futuras investigaciones.

Este estudio no se encuentra exento de limitaciones. Una primera limitación es la falta de equivalencia en el tamaño de la muestra. Aunque este estudio, comparado con otros estudios similares, contó con un número de agresores latinoamericanos considerable, algunos de los análisis requirieron para su cálculo y cumplimiento de supuestos homologar las muestras en tamaño, lo que significó reducir el tamaño de ambos grupos. Una segunda limitación asociada con la muestra es que los resultados obtenidos no son generalizables para todos los hombres condenados por un delito de violencia contra la pareja (e.g., agresores que cumplen su condena en prisión). Asimismo, la muestra de agresores inmigrantes estaba formada solo por latinoamericanos, por lo que los resultados solo serían generalizables a este colectivo de inmigrantes. No se han analizado en este trabajo otros colectivos que tienen altas tasas de inmigración en España, como por ejemplo el colectivo magrebí o rumano y que, al igual que los inmigrantes latinoamericanos, presentan altas tasas de participación en programas de intervención con maltratadores. En esta línea, también es importante tener en cuenta que el colectivo inmigrante latinoamericano, a pesar de sus similitudes, no es homogéneo y es posible encontrar diferencias entre éstos. En cuanto al diseño de la investigación, la comparación pre y post tratamiento planteada en este estudio no garantiza que los cambios producidos por la intervención sean debidos al tratamiento y no a otros factores externos que no es posible controlar. Por lo tanto, en futuros estudios se sugiere la utilización de un diseño experimental que permita, por ejemplo, la comparación de los resultados entre programas convencionales y programas con orientación cultural en inmigrantes latinoamericanos. En este tipo de poblaciones han de sospecharse dos fuentes sistemáticas de error en las respuestas atribuibles al sujeto y no al constructo. Por un lado, la disimulación, consistente en la falsa asunción de características positivas para obtener un beneficio, tal como la adherencia al tratamiento, la intención de cambio, la asunción de responsabilidad o el compromiso con la intervención (Arce, Fariña, Seijo y Novo, 2015). Y, por otro, la simulación de daño que también se relaciona con la obtención de beneficios penitenciarios (American Psychiatric Association, 2013; Arce, Fariña, y Vilariño, 2015). Ambas fuentes de sesgo contaminan, en cierta medida, los resultados en las variables proximales. Finalmente, el tamaño del efecto en la mayoría de los análisis osciló entre bajo y moderado, coincidiendo con las revisiones sistemáticas y meta-análisis en el área en los que se ha evaluado la efectividad de los programas de intervención (Arce et al., 2020; Babcock et al., 2004; Feder y Wilson, 2005; Santirso, Gilchrist, Lila, y Gracia, 2020).

A pesar de las limitaciones mencionadas, este estudio tiene importantes implicaciones prácticas para la intervención en violencia de género con colectivos inmigrantes latinoamericanos. A pesar de las diferencias que puedan existir entre los grupos de agresores en términos de cultura de procedencia, los resultados de la intervención son bastantes similares en la mayoría de las variables evaluadas. Los resultados de este estudio sugieren que, probablemente, contar con estrategias que promuevan la motivación al cambio y que tengan en cuenta las características individuales, tal y como se hace en el programa evaluado, podría ser suficiente para mejorar la efectividad de los programas de intervención para los distintos colectivos de participantes, sin importar su procedencia.

REFERENCIAS

Aldarondo, E., Kaufman, G., & Jasinski, J. L. (2002). A risk marker analysis of wife assault in Latino families. Violence Against Women, 8(4), 429-454. https://doi.org/10.1177/107780120200800403 [ Links ]

Alexander, P., Morris, E., Tracy, A., & Frye, A. (2010). Stages of change and the group treatment of batterers: A randomized clinical trial. Violence and Victims, 25(5), 571-587. https://doi.org/10.1891/0886-6708.25.5.571 [ Links ]

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). Washington, DC: Author. [ Links ]

Andrés Pueyo, A., & López, S. (2005). Handbook of intimate partner violence risk assessment. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona. [ Links ]

Arango, D., Morton, M., Gennari, F., Kiplesund, S., Contreras, M., & Ellsberg, M. (2014). Interventions to reduce or prevent violence against women and girls: a systematic review of reviews. Washington, DC: Women’s Voice, Agency and Participation Research Series, World Bank. [ Links ]

Arce, R., Arias, E., Novo, M. & Fariña, F. (2020). Are interventions with batterer effective? A meta-analytical review. Psychosocial Intervention Advance online publication. https://doi.org/10.5093/pi2020a11 [ Links ]

Arce, R., Fariña, F., & Vilariño, M. (2015). Daño psicológico en casos de víctimas de violencia de género: Un estudio comparativo de las evaluaciones forenses (Psychological injury in intimate partner violence cases: A contrastive analysis of forensic measures). Revista Iberoamericana de Psicología y Salud, 6(2), 72-80. http://dx.doi.org/10.1016/j.rips.2015.04.002 [ Links ]

Arce, R., Fariña, F., Seijo, D., & Novo, M. (2015). Assessing impression management with the MMPI-2 in child custody litigation. Assessment, 22(6), 769-777. http://dx.doi.org/10.1177/1073191114558111 [ Links ]

Babcock, J., Armenti, N., Cannon, C., Lauve-Moon, K., Buttell, F., … Solano, I. (2016). Domestic violence perpetrator programs: A proposal for evidence-based standards in the United States. Partner Abuse, 7(4), 355-460. https://doi.org/10.1891/1946-6560.7.4.355 [ Links ]

Babcock, J., Green, C., & Robie, C. (2004). Does batterers’ treatment work? A meta-analytic review of domestic violence treatment. Clinical Psychology Review, 23(8), 1023-1053. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2002.07.001 [ Links ]

Bowen, E. (2011). The rehabilitation of partner-violent men. Oxford, UK: Wiley-Blackwell. [ Links ]

Buttell, F. P., & Carney, M. M. (2005). Do batterer intervention programs serve African American and Caucasian batterer equally well? An investigation of a 26-week program. Research on Social Work Practice, 15(1), 19-28. https://doi.org/10.1177/1049731504267335 [ Links ]

Campbell, J. C. (2002). Health consequences of intimate partner violence. The lancet, 359(9314), 1331-1336. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(02)08336-8 [ Links ]

Capaldi, D. M., Knoble, N. B., Shortt, J. W., & Kim, H. K. (2012). A systematic review of risk factors for intimate partner violence. Partner Abuse, 3(2), 231-280. https://doi.org/10.1891/1946-6560.3.2.231 [ Links ]

Carbajosa, P., Catalá-Miñana, A., Lila, M., & Gracia, E. (2017). Differences in treatment adherence, program completion, and recidivism among batterer subtypes. European Journal of Psychology Applied to Legal Context, 9(2), 93-101. http://dx.doi.org/10.1016/j.ejpal.2017.04.001 [ Links ]

Carbajosa, P., Catalá-Miñana, A., Lila, M., Gracia, E., & Boira, S. (2017). Responsive versus treatment-resistant perpetrators in batterer intervention programs: Personal characteristics and stages of change. Psychiatry, Psychology and Law, 24, 936-950. https://doi.org/10.1080/13218719.2017.1347933 [ Links ]

Catalá-Miñana, A., Lila, M., & Oliver, A. (2013). Consumo de alcohol en hombres penados por violencia contra la pareja: Factores individuales y contextuales. Adicciones, 25(1), 19-28. https://doi.org/10.20882/adicciones.68 [ Links ]

Catalá-Miñana, A., Lila, M., Oliver, A., Vivo, J. M., Galiana, L., & Gracia, E. (2017). Contextual factors related to alcohol abuse among intimate partner violence offenders. Substance Use & Misuse, 52(3), 294-302. https://doi.org/10.1080/10826084.2016.1225097 [ Links ]

Catalá-Miñana, A., Walker, K., Bowen, E., & Lila, M. (2014). Cultural differences in personality and aggressive behavior in intimate partner violence offenders: A comparison of English and Spanish offenders. Journal of Interpersonal Violence, 29(14), 2652-2669. http://dx.doi.org/10.1177/0886260513517301 [ Links ]

Crane, C. A., & Eckhardt, C. I. (2013). Evaluation of a single-session brief motivational enhancement intervention for partner abusive men. Journal of Counseling Psychology, 60(2), 180-187. http://dx.doi.org/10.1037/a0032178 [ Links ]

Cummings, A. M., González-Guarda, R. M., & Sandoval, M. F. (2013). Intimate partner violence among Hispanics: A review of literature. Journal of Family Violence, 28(2), 153-171. https://doi.org/10.1007/s10896-012-9478-5 [ Links ]

Devries, K. M., Mak, J. Y., García-Moreno, C., Petzold, M., Child, J. C., Falder, G., ... Watts, C. H. (2013). The global prevalence of intimate partner violence against women. Science, 340(6140), 1527-1528. https://doi.org/10.1126/science.1240937 [ Links ]

Echauri, J. A., Fernández-Montalvo, J., Martínez, M. A., & Azkarate, J. M. (2013). Effectiveness of a treatment programme for immigrants who committed gender-based violence against their partner. Psicothema, 25(1), 49-54. https://doi.org/10.7334/psicothema2012.75 [ Links ]

Echeburúa, E., Sarasua, B., Zubizarreta, I., Amor, P. J., & Corral, P. (2010). Predictors of refusal, dropout and therapeutic failure among men attending a community batterer treatment program. International Journal of Clinical and Health Psychology, 10(3), 403-420. [ Links ]

Eckhardt, C. I., Murphy, C. M., Whitaker, D. J., Sprunger, J., Dykstra, R., & Woodard, K. (2013). The effectiveness of intervention programs for perpetrators and victims of intimate partner violence. Partner Abuse, 4(2), 196-231. https://doi.org/10.1891/1946-6560.4.2.196 [ Links ]

Ellsberg, M., Jansen, H. A., Heise, L., Watts, C. H., & Garcia-Moreno, C. (2008). Intimate partner violence and women's physical and mental health in the WHO multi-country study on women's health and domestic violence: an observational study. The Lancet, 371(9619), 1165-1172. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(08)60522-X [ Links ]

European Union Agency for Fundamental Rights. (2014). Violence against women: An EU-wide survey. Luxembourg: Publications Office of the European Union. [ Links ]

Falconier, M., McCollum, E., Austin, J., Wainbarg, M., Hasburn, G., & Mora, G. (2013). Interpartner violence among latinos: Community perceptions on help seeking and needed programs. Partner Abuse, 4(3), 356-379. https://doi.org/10.1891/1946-6560.4.3.356 [ Links ]

Feder, L., & Wilson, D. W. (2005). A meta-analytic review of court-mandated batterer intervention programs: can courts affect abusers’ behavior? Journal of Experimental Criminology, 1(2), 239-261. https://doi.org/10.1007/s11292-005-1179-0 [ Links ]

Fernández-Montalvo, J., Echauri, J., Martínez, M., Azcárate, J., & López-Goñi, J. J. (2015). Impact of a court-referred psychological treatment program for intimate partner batterer men with suspended sentences. Violence and Victims, 30(1), 3-15. https://doi.org/10.1891/0886-6708.VV-D-13-00026 [ Links ]

Gondolf, E. W. (2004). Regional and cultural utility of conventional batterer counseling. Violence Against Women, 10(8), 880-900. https://doi.org/10.1177/1077801204266311 [ Links ]

Gondolf, E. W. (2012). The future of batterer programs: Reassessing evidence-based practice. Boston: Northeastern University Press. [ Links ]

Gordon, J. A., & Moriarty, L. J. (2003). The effects of domestic violence batterer treatment on domestic violence recidivism: The Chesterfield county experience. Criminal Justice and Behavior, 30(1), 118-134. https://doi.org/10.1177/0093854802239166 [ Links ]

Gracia, E. (2014). Intimate partner violence against women and victim-blaming attitudes among Europeans. Bulletin of the World Health Organization, 92(5), 380-381. https://doi.org/10.2471/BLT.13.131391 [ Links ]

Gracia, E., Martín-Fernández, M., Lila, M., Merlo, J., & Ivert, A-K. (2019). Prevalence of intimate partner violence against women in Sweden and Spain: A psychometric study of the ‘Nordic paradox’. PLoS ONE, 14, e0217015. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0217015 [ Links ]

Gracia, E., Rodriguez, C. M., & Lila, M. (2015). Preliminary evaluation of an analog procedure to assess acceptability of intimate partner violence against women: The partner violence acceptability movie task. Frontiers in Psychology, 6, 1567. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.01567 [ Links ]

Hancock, T. U., & Siu, K. (2009). A culturally sensitive intervention with domestically violent Latino immigrant men. Journal of Family Violence, 24(2), 123-132. https://doi.org/10.1007/s10896-008-9217-0 [ Links ]

Juarros-Basterretxea, J., Herrero, J., Fernández-Suárez, A., Pérez, B., & Rodríguez-Díaz, F. J. (2018). Are generalist batterers different from generally extra-family violent men? A study among imprisoned male violent offenders. European Journal of Psychology Applied to Legal Context, 10(1), 8-14. https://doi.org/10.5093/ejpalc2018v10n1a1 [ Links ]

Kropp, P. R., & Hart, S. D. (2000). The Spousal Assault Risk Assessment (SARA) Guide: reliability and validity in adult male offenders. Law and Human Behavior, 24(1), 101-118. https://doi.org/10.1023/A:1005430904495 [ Links ]

Lee, M. Y., Uken, A., & Sebold, J. (2007). Role of self-determined goals in predicting recidivism in domestic violence offenders. Research on Social Work Practice, 17(1), 30-41. https://doi.org/10.1177/1049731506294375 [ Links ]

Levesque, A., Velicer, W., Castle, P., & Greene, N. (2008). Resistance among domestic violence offenders: Measurement development and initial validation. Violence Against Women 14(2), 158-184. https://doi.org/10.1177/1077801207312397 [ Links ]

Lila, M., Gracia, E., & Catalá-Miñana, A. (2018). Individualized motivational plans in batterer intervention programs: A randomized clinical trial. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 86(4), 309-320. https://doi.org/10.1037/ccp0000291 [ Links ]

Lila, M., Gracia, E., & Herrero, J. (2012). Responsibility assumption among male batterers: Self-esteem, narcissistic and antisocial personality influence. Revista Latinoamericana de Psicología, 44(2),99-108. http://dx.doi.org/10.14349/rlp.v44i2.1035 [ Links ]

Lila, M., Gracia, E., & Murgui, S. (2013). Psychological adjustment and victim-blaming among intimate partner violence offenders: The role of social support and stressful life events. European Journal of Psychology Applied to Legal Context, 5(2), 147-153. https://doi.org/10.5093/ejpalc2013a4 [ Links ]

Lila, M., Martín-Fernández, M., Gracia, E., López-Ossorio, J., & González, J. (2019). Identifying key predictors of recidivism among offenders attending a batterer intervention program: a survival analysis. Psychosocial Intervention, 28(3), 157-167. https://doi.org/10.5093/pi2019a19 [ Links ]

Lila, M., Oliver, A., Catalá-Miñana, A., Galiana, L., & Gracia, E. (2014). The Intimate Partner Violence Responsibility Attribution Scale (IPVRAS). European Journal of Psychology Applied to Legal Context, 6(1), 29-36. https://doi.org/10.5093/ejpalc2014a4 [ Links ]

López-Ossorio, J. J., Carbajosa, P., Cerezo-Domínguez, A. I., González-Álvarez, J. L., Loinaz, I., & Muñoz-Vicente, J. M. (2018). Taxonomy of homicides of women in intimate partner relationships. Psychosocial Intervention, 27(2), 95-104. https://doi.org/10.5093/pi2018a11 [ Links ]

López-Ossorio, J. J., González-Álvarez, J. L., & Andrés-Pueyo, A. (2016). Predictive effectiveness of the Police Risk Assessment in intimate partner violence. Psychosocial Intervention, 25(1), 1-7. https://doi.org/10.1016/j.psi.2015.10.002 [ Links ]

Martín-Fernández, M., Gracia, E., & Lila, M. (2018). Assessing victim-blaming attitudes in cases of intimate partner violence against women: Development and validation of the VB-IPVAW scale. Psychosocial Intervention, 27(3), 133-143. https://doi.org/10.5093/pi2018a18 [ Links ]

Martín-Fernández, M., Gracia, E., & Lila, M. (2019). Psychological intimate partner violence against women in the European Union: A cross-national invariance study.BMC Public Health, 19, 1-11. https://doi.org/10.1186/s12889-019-7998-0 [ Links ]

Martín-Fernández, M., Gracia, E., & Lila, M. (2020). Ensuring the comparability of cross-national survey data on intimate partner violence against women: a cross-sectional, population-based study in the European Union. BMJ Open, 10, e032231. http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2019-032231 [ Links ]

Martín-Fernández, M., Gracia, E., Marco, M., Vargas, V., Santirso, F. A., & Lila, M. (2018). Measuring acceptability of intimate partner violence against women: Development and validation of the A-IPVAW scale. European Journal of Psychology Applied to Legal Context, 10(1), 26-34. https://doi.org/10.5093/ejpalc2018a3 [ Links ]

Murphy, C. M., & Ting, L. A. (2010). Interventions for perpetrators of intimate partner violence: a review of efficacy research and recent trends. Partner Abuse, 1(1), 26-44. https://doi.org/10.1891/1946-6560.1.1.26 [ Links ]

Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género y Consejo General del Poder Judicial (2019). Informe anual sobre violencia de género. Año 2018. Madrid: Consejo del Poder Judicial. [ Links ]

Parra-Cardona, J. R., Escobar-Chew, A. R., Holtrop, K., Carpenter, G., Guzmán, R., … González, D. (2013). “En el grupo tomas conciencia (In group you become aware)”: Latino inmigrants´ satisfaction with a culturally informed intervention for men who better. Violence against Women, 19(1), 107-132. https://doi.org/10.1177/1077801212475338 [ Links ]

Rothman, E. F., Gupta, J., Pavlos, C., Dang, Q., & Coutinho, P. (2007). Batterer intervention program enrollment and completion among immigrant men in Massachusetts. Violence Against Woman, 13(5), 527-543. https://doi.org/10.1177/1077801207300720 [ Links ]

Santirso, F. A., Gilchrist, G., Lila, M. & Gracia, E. (2020). Motivational strategies in intimate partner violence offender intervention programs: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Psychosocial Intervention, 29(3). https://doi.org. 10.5093/pi2020a13 [ Links ]

Santirso, F. A., Martín-Fernández, M., Lila, M., Gracia, E., & Terreros, E. (2018). Validation of the Working Alliance Inventory-Observer Short Version with male intimate partner violence offenders. International Journal of Clinical and Health Psychology, 18(2), 152-161. https://doi.org/10.1016/j.ijchp.2018.02.003 [ Links ]

Scott, K., King, C., McGinn, H., & Hosseini, N. (2011). Effects of motivational enhancement on immediate outcomes of batterer intervention. Journal of Family Violence, 26(2), 139-149. https://doi.org/10.1007/s10896-010-9353-1 [ Links ]

Taft, C. T., Murphy, C. M., Elliott, J., & Keaser, M. C. (2011). Race and demographic factors in treatment attendance for domestically abusive men. Journal of Family Violence, 16(4), 385-400. https://doi.org/10.1023/A:1012224910252 [ Links ]

Vargas, V., Lila, M., & Catalá-Miñana, A. (2015). Do cultural differences influence batterer intervention program outcomes? A study with Spanish and Latin American offenders. Psychosocial Intervention, 24(1), 41-47. https://doi.org/10.1016/j.psi.2015.03.001 [ Links ]

Vargas, V., Lila, M., Catalá-Miñana, A., & Gracia, E. (2017). Spanish and Latin-American immigrants intimate partner violence offenders: Is there a differential profile? Acción Psicológica, 14(2), 215-247. https://doi.org/10.5944/ap.14.2.20753 [ Links ]

Velonis, A. J., Cheff, R., Finn, D., Davloor, W., & O’Campo, P. (2016). Searching for the mechanisms of change: A protocol for a realist review of batterer treatment programmes. British Medical Journal Open, 6(4), e010173. http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2015-010173 [ Links ]

Vilariño, M., Amado, B. G., Vázquez, M. J., & Arce, R. (2018). Psychological harm in women victims of intimate partner violence: Epidemiology and quantification of injury in mental health markers. Psychosocial Intervention, 27, 145-152. https://doi.org/10.5093/pi2018a23 [ Links ]

Waller, B. (2016). Broken fixes: a systematic analysis of the effectiveness of modern and postmodern interventions utilized to decrease IPV perpetration among black males remanded to treatment. Aggression and Violent Behavior, 27(2), 42-49. https://doi.org/10.1016/j.avb.2016.02.003 [ Links ]

Weber, E. N., Taylor, A. R., Cantos, A. L., Amado, B. G., & O’Leary, K. D. (2019). Exploring typology categorizations of male perpetrators: A methodology study. European Journal of Psychology Applied to Legal Context, 11(2), 93-97. https://doi.org/10.5093/ejpalc2019a5 [ Links ]

Welland, C., & Ribner, N. (2010). Culturally specific treatment for partner-abusive Latino men: A qualitative study to identify and implement program components. Violence and Victims, 25(6), 799-813. https://doi.org/10.1891/0886-6708.25.6.799 [ Links ]

World Health Organization. (2016). Global plan of action to strengthen the role of the health system within a national multisectoral response to address interpersonal violence, in particular against women and girls, and against children. World Health Organization [ Links ]

Yáñez-Peñúñuri, L. Y. Y., Gómez, J. A. M., & Anacona, C. A. R. (2019). Therapeutic intervention for victims and perpetrators of dating violence: A systematic review. Revista Iberoamericana de Psicología y Salud, 10(2), 107-121. https://doi.org/10.23923/j.rips.2019.02.029 [ Links ]

Recibido: 20 de Mayo de 2020; Revisado: 13 de Junio de 2020; Aprobado: 20 de Junio de 2020

text in

text in