My SciELO

Services on Demand

Journal

Article

Indicators

-

Cited by SciELO

Cited by SciELO -

Access statistics

Access statistics

Related links

-

Cited by Google

Cited by Google -

Similars in

SciELO

Similars in

SciELO -

Similars in Google

Similars in Google

Share

Anales de Psicología

On-line version ISSN 1695-2294Print version ISSN 0212-9728

Anal. Psicol. vol.38 n.1 Murcia Jan./Apr. 2022 Epub June 13, 2022

https://dx.doi.org/10.6018/analesps.478671

Psicología Clínica y de la Salud

CSI-SF: propiedades psicométricas de la versión española del inventario breve de estrategias de afrontamiento

4Research Center for Behavior Assessment. Departamento de Psicología. Universidad Rovira i Virgili (Spain)

5Departamento de Psicología. Universidad de Valladolid (Spain)

6Escuela Universitaria de la Fe. Universidad Valencia, Valencia (Spain)

Antecedentes/Objetivo

El estudio establece las propiedades psicométricas de la adaptación española de la versión abreviada del Inventario de Estrategias de Afrontamiento (CSI-SF) publicado por Addison et al. (2007). La prueba utiliza un modelo de dos ejes para clasificar las estrategias de afrontamiento (de compromiso y de evitación) y las categorías objetivas del afrontamiento (centrada en el problema y centrada en la emoción).

Método

Participaron 940 personas (62.87% mujeres; 37.12% hombres) divididas en dos submuestras. Se realizó un análisis factorial exploratorio (AFE) y un análisis factorial confirmatorio (AFC), así mismo la correlación de Pearson y el Alfa de Cronbach para examinar la fiabilidad y validez de la adaptación al español del CSI-SF.

Resultados

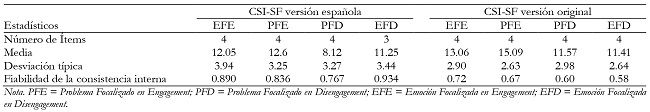

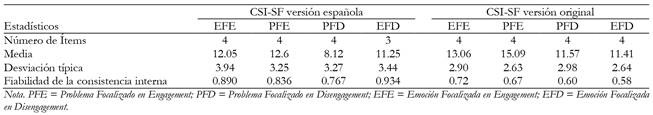

El análisis de consistencia interna reveló una alta fiabilidad para todas las escalas (EFE = .890, PFE = .836. PFD = .767, EFD = .934), y todos los índices de ajuste utilizados para examinar el CSI-SF versión española proporcionaron soporte para su uso como una medida adecuada de las estrategias de afrontamiento del estrés.

Discusión/Conclusión:

La escala CSI-SF versión española es una prueba que proporciona un diagnóstico rápido y eficiente cuyos factores explican el 62.79% de la varianza común total de las estrategias de afrontamiento que se emplean frente a la situación de estrés en distintos ámbitos.

Palabras clave: CSI-SF; Estrategias de afrontamiento; Estrés; Estudio descriptivo encuesta; Propiedades psicométricas

Introducción

La gestión del estrés y la elección de la estrategia más adecuada para su afrontamiento dependen de la evaluación emocional y cognitiva de cada sujeto. No obstante, la resolución de problemas, la reestructuración cognitiva y la búsqueda de apoyo social son las estrategias más utilizadas (Macías et al., 2013). Debido a la gran cantidad de factores estresantes a los que están expuestos la mayoría de los seres humanos, se ve la necesidad de incrementar los esfuerzos en el conocimiento sobre la evaluación e intervención en estrategias de afrontamiento del estrés (Adler, 2017; Guillén et al., 2017; Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo -INSHT-, 2017). Así, dependiendo del acontecimiento estresante seleccionan las estrategias de afrontamiento que se van a utilizar, aunque no existe consenso acerca del uso diferencial de éstas, ni tampoco sobre su utilización es de forma individual o colectiva (Rodríguez-Marín y Neipp-López, 2008).

En este sentido cada persona puede interpretar cada una de las situaciones potencialmente estresantes de su contexto según sus parámetros particulares, y puede elegir entre una u otra de sus estrategias de afrontamiento. Desde un enfoque preventivo y proactivo se ha intentado buscar siempre aquellos aspectos positivos, presentes en cada ser humano, grupo, organización o comunidad, que permiten promover la calidad de vida y su bienestar (Lucas, 2020). Ya la Organización Mundial de la Salud y su Grupo de Trabajo sobre la calidad de vida indican que la calidad de vida quedaría establecida como la búsqueda de respuestas adecuadas para la promoción del bienestar personal y social (Conceição, 2019; Valdivieso-León et al., 2020; Sánchez, 2017). Las estrategias de afrontamiento del estrés son un componente para promover esta calidad de vida, como un medio para conseguirla, tal y como lo contemplan algunos estudios sobre dimensiones, componentes e indicadores de evaluación de calidad de vida los cuales se centran en las estrategias de afrontamiento y la calidad de vida de pacientes con enfermedades terminales y crónicas (Fok et al., 2005; Hyun et al., 2021), y más recientemente existen algunos estudios que analizan la relación entre las estrategias afrontamiento del estrés y la calidad de vida de las personas durante la situación pandémica del covid-19 (Panayiotou et al., 2021; McFadden et al., 2021).

En los principios de intervención comunitaria (Sánchez, 2017) se recoge que, en toda intervención, se ha de tener en cuenta la interacción de tres componentes: 1. Intrapersonal: se refiere a cómo se ven las personas respecto a su percepción de control, de autoeficacia, de dominio, de competencia para influir en las diversas esferas de su vida -familia, trabajo, organizaciones…-; 2. Interactivo: se refiere a la idea que las personas tienen de su comunidad, a la capacidad de poder ejercer control sobre su ambiente, lo que implica compartir normas y valores en un contexto determinado, desarrollar una conciencia crítica de su propio ambiente, movilizar recursos y tomar decisiones para resolver conflictos; y 3. Comportamental: se refiere a situaciones concretas y directas encaminadas a conseguir unos objetivos que favorezcan la potenciación -como son, por ejemplo, las estrategias de afrontamiento al estrés-.

Las estrategias de afrontamiento son definidas por Lazarus y Folkman (1984) como aquellos comportamientos y habilidades cognitivas que utilizamos las personas para hacer frente a las demandas internas y ambientales que se perciben como estresantes: cuando nos enfrentamos a circunstancias estresantes de la vida, se tiende a reaccionar cognitiva o conductualmente para reducir los efectos que puedan causarnos esas experiencias.

En este sentido, se ha de considerar que la resolución de problemas, la reestructuración cognitiva y la búsqueda de apoyo social son las estrategias más utilizadas (Valdivieso-León et al., 2020). Asimismo, el favorecer la autonomía y la educación emocional, la creatividad y el respeto hacia la toma de decisiones (personal y colectiva), la responsabilidad y el compromiso social (Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), O. A. y M. P., 2019). De igual modo, adquieren gran relevancia los tres tipos de intervenciones individuales de psicología positiva para promover el work engagement: intervención en capital psicológico -PsyCap-, intervenciones basadas en fortalezas, e intervenciones orientadas a promover los niveles de felicidad (Bisquerra y Hernández, 2017; Bohlmeijer et al., 2017; Guillén et al., 2017).

Las estrategias dirigidas hacia el afrontamiento adecuado y activo del problema reducen tanto el estrés como sus consecuencias (González-Cabanach et al., 2018), y se han asociado tanto con un mayor bienestar emocional (Morales, 2018) como con la disminución de la sintomatología psicofisiológica a nivel cognitivo, emocional, conductual y de ansiedad (Buela-Casal y Guillén-Riquelme, 2017).

Dada la relevancia que el afrontamiento del estrés genera en la salud de las personas, no resulta extraño que se hayan desarrollado numerosos instrumentos que evalúan cómo las personas afrontan el estrés en situaciones concretas. Uno de los más utilizado ha sido el “Ways of Copping Questionarie” (WCQ) (Folkman y Lazarus, 1980). Se trata de una escala que evalúa las diferentes estrategias de afrontamiento (o copping) utilizadas en unas situaciones estandarizadas. Su versión original consta de 78 ítems y emplea un formato de respuesta de escala Likert. Su adaptación al español de Sandín y Chorot (2003) evalúa siete estilos básicos de afrontamiento: focalizado en la solución del problema, autofocalización negativa, reevaluación positiva, expresión emocional abierta, evitación, búsqueda de apoyo social, y religión.

Tobin et al. (1989) elaboraron el CSI (Coping Stratetegy Inventory). Es una escala de 72 ítems adaptada del WCQ para medir las ocho subescalas con estrategias primarias: resolución de problemas, autocrítica, expresión emocional, ilusiones, apoyo social, reestructuración cognitiva, problema-evitación y retraimiento social. Incorpora cuatro subescalas secundarias (que agrupan las subescalas primarias de la WCQ) y dos terciarias (engagement y desengagement).

La versión española del CSI fue adaptada y validada por Cano et al. (2007). El resultado de esta adaptación fue una versión reducida de 40 ítems que, según los autores, mostraron altos niveles de consistencia interna y validez convergente adecuada. Sin embargo, las estructuras secundarias y terciarias obtenidas por Tobin et al. (1989) en la versión original no eran verificables en la versión en español.

Addison et al. (2007) utilizaron la escala CSI de Tobin et al. (1989) para realizar una investigación sobre estrategias de afrontamiento en pacientes con enfermedad coronaria crónica y cuidadores de pacientes crónicos. Fruto de su trabajo, elaboraron el CSI-SF en idioma ingles (Addison et al. 2007, 2009) que, a pesar de reducir el número de ítems a 16, muestra una estructura similar a la escala original del CSI.

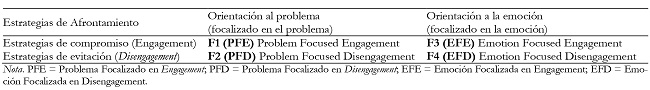

Las estrategias de afrontamiento del estrés en la CSI-SF se clasifican a partir de una matriz de 2 x 2 (ver Tabla 1). En el primer eje se sitúan las estrategias de afrontamiento de compromiso, que consisten en desarrollar o dar una respuesta a la situación estresante mediante conductas y acciones dirigidas a afrontar objetivamente los estresores, y las estrategias de evitación, que consisten en intentar limitar la exposición a estímulos estresores para conseguir efectos deseables a corto plazo.

En un segundo eje se posicionan dos categorías objetivas del afrontamiento, una centrada en el problema, y otra centrada en la emoción. El afrontamiento centrado en la emoción enfatiza la regulación de la respuesta afectiva ante el problema, mientras que el afrontamiento centrado en el problema enfatiza el manejo de la situación que produce estrés.

El uso de la nueva versión corta de la escala CSI (CSI-SF) cumple con los requisitos psicométricos mínimos para medir el afrontamiento en una población de 5302 personas norteamericanas, en la que fue probada, y se entiende que la metodología y análisis de datos era la adecuada. No se ha publicado ninguna adaptación al español de la escala CSI-SF de Addison et al. (2007, 2009) ya que a pesar de que Speyer et al. (2016) realizaron la adaptación del CSI-SF con población de pacientes de hemodiálisis de trece países incluido España (N = 504), solo pudieron replicar la estructura factorial CSI-SF con 14 ítems, en idioma inglés y en 5 países, Estados Unidos (N = 1254), Inglaterra (N = 363), Canadá (N = 247), Australia y Nueva Zelanda (N = 309). Como podemos comprobar el CSI-SF es un instrumento sencillo de 16 ítems que ha sido ampliamente utilizado en idioma inglés, por lo tanto se considera importante su adaptación al idioma español dados los beneficios que podría proveer en investigaciones sobre calidad de vida y salud tanto a nivel personal como profesional.

En este sentido, consideramos que el CSI-SF de Addison et al. (2007, 2009) presenta una serie de ventajas frente a las otras que abordan adecuadamente las estrategias de afrontamiento: una evaluación rápida, un sólido modelo con apoyo empírico, y posibilidades de una aplicación amplia. Por lo tanto, en el presente trabajo se establecen las propiedades psicométricas y la estructura factorial de la versión abreviada en español de inventario de estrategias de afrontamiento (CSI-SF). Se analizará la estructura y su consistencia interna (alfa de Cronbach) utilizando el análisis factorial exploratorio (AFE) y el análisis factorial confirmatorio (AFC) para identificar los factores de las escalas y para ver si se replica la estructura factorial de la escala original.

Método

Participantes

El total de personas que aceptaron participar en el estudio fueron 940 (62.9% mujeres; 37.1% hombres), con edades comprendidas entre los 18 y 66 años (M = 33.2; DT = 12.01). Respecto al ámbito de dedicación: 42.6% al sector comercial, 25.2% son alumnado universitario, 17.8% son profesionales sanitarios, y 14.4% profesorado. La muestra total se dividió al azar en dos submuestras: una de 400 individuos para realizar el análisis factorial exploratorio (AFE), y otra de 540 sujetos para realizar el análisis factorial confirmatorio (AFC).

Instrumentos

El cuestionario aplicado estaba formado por dos bloques, un primer bloque contenía 4 preguntas sociodemográficas: edad, sexo, estado civil y ámbito profesional. El segundo bloque contenía los 16 ítems del cuestionario original (CSI-SF) de Addison et al. (2007, 2009) traducido al español.

En este sentido, la adaptación al español del CSI-SF evalúa las estrategias de afrontamiento a partir de dos ejes: en un primer eje se sitúan las estrategias centradas en el compromiso o engagement y las estrategias de evitación, o disengagement. Y en un segundo eje, se posicionan las dos categorías objetivas del afrontamiento, la solución del problema o problem-focused y la resolución mediante la emoción o emotion-focused.

Cada ítem del test CSI-SF fue contestado por los participantes a partir de una escala Likert de 5 puntos. Se pidió a los encuestados que calificaran la frecuencia general con la que utilizan cada estrategia de afrontamiento enumerada en la encuesta y que indicaran sus opciones de la siguiente manera: 1. Nunca, 2. Raramente, 3. A veces, 4. A menudo y 5. Casi siempre.

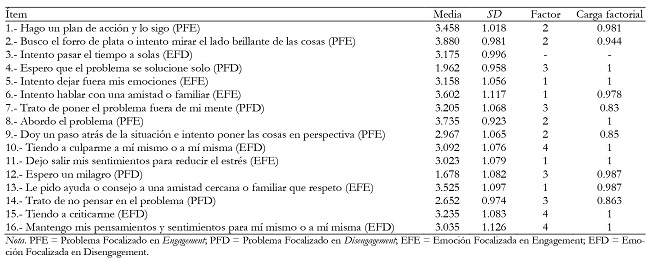

Los ítems del test CSI-SF versión española se presentan a continuación junto con el factor al que se asocia cada ítem (ver Tabla 2):

Procedimiento

La prueba fue administrada a través de una plataforma web alojada en los servidores de nuestro laboratorio. Los participantes fueron contactados a través de empresas e instituciones que colaboran en otros proyectos de investigación y transferencia de nuestro equipo, a los que se les solicitó su apoyo para difundir el link a través del cual podían acceder a la plataforma que alojaba el test donde podían dejar sus respuestas.

La plataforma tenía un filtro que garantizó que los participantes aceptaban formar parte del estudio de forma voluntaria, sin ningún tipo de coacción ni remuneración económica, además afirmaron que habían sido informados de que la administración de la escala era totalmente anónima y regida por la ley de protección de datos. Cabe destacar que la investigación contó con la autorización de la Comisión de Ética en Investigación y Transferencia de la Universidad Rovira i Virgili (URV) y cuenta con la aprobación de la Universidad de Valladolid ya que esta investigación forma parte de los Proyectos de Innovación Docente, que fue aceptado en régimen de concurrencia competitiva por la Universidad de Valladolid (UVa_PID20-21_150).

Análisis de datos

Una vez obtenida la muestra, se realizaron los análisis de estadísticos descriptivos (muestra total, media, desviación típica) y se llevó a cabo el análisis factorial exploratorio y confirmatorio utilizando el programa Factor (Ferrando y Lorenzo-Seva, 2017) y el programa SPSS versión 25 para Windows, con el fin de evaluar la interrelación entre los elementos del CSI-SF versión española y la consistencia interna de dicho instrumento, cuyo coeficiente alfa de Cronbach fue 0.865, valor que se traduce en una consistencia interna buena, lo cual sugiere que la escala es lo suficientemente confiable en población general española.

Resultados

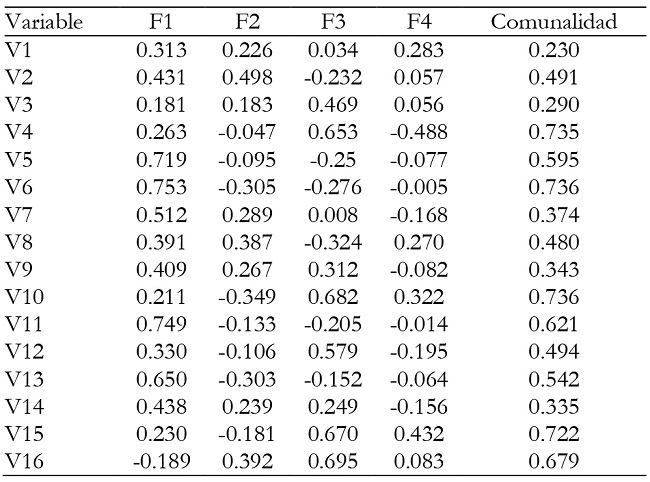

El análisis factorial exploratorio (AFE)

Para estudiar la estructura de la escala, tal como se comentó anteriormente, la muestra total se dividió en dos partes. Con la primera parte de la muestra se realizó el análisis factorial exploratorio con el programa Factor, el valor de la prueba de Kaiser-Meyer-Olkin fue KMO = 0.76 lo que indica que por una parte, las respuestas al azar presentes en el conjunto de datos eran significativas, y por otro lado, la matriz de correlación se adecuó de manera aceptable para el análisis de los factores. Además, fue calculado el análisis paralelo (Horn, 1965) y el análisis indicó que tal como se puede observar en la Tabla 3 los datos se basan en cuatro dimensiones para el CSI-FS versión española, de modo que para las escalas globales de la prueba se optó por la utilización de esas cuatro dimensiones subdivididas en dos factores generales: Engagement total y Disengagement total.

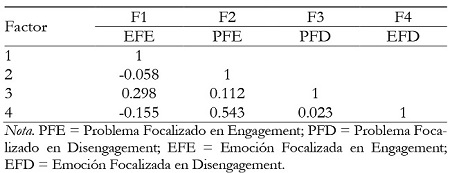

Respecto a las cuatro dimensiones principales, éstas se obtuvieron mediante el método conocido como análisis de mínimo factor de rango (Statistical Inference of Minimum Rank Factor Analysis, MRFA) (Ten Berge y Kiers, 1991). El método MRFA tiene la ventaja de que distingue la varianza común explicada de la varianza total común, lo que permite evaluar la proporción de varianza común explicada por el análisis, ya que por una parte se obtiene la matriz factorial inicial (ver Tabla 3) y la matriz de correlaciones entre factores que se pueden ver a continuación en la Tabla 4.

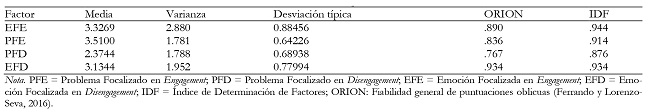

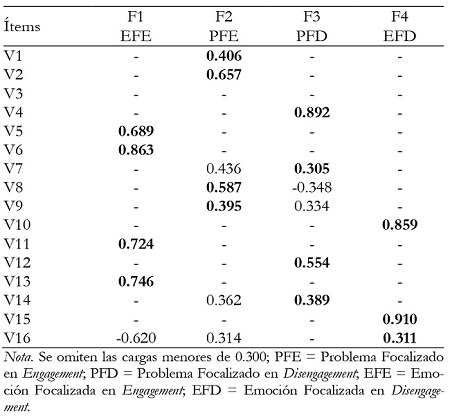

En la misma línea, el análisis factorial realizado con el programa FACTOR (Ferrando y Lorenzo-Seva, 2017) también nos muestra los índices de determinación de factores y la fiabilidad en la consistencia interna de las escalas de la versión española de las escalas del CSI-SF (ver Tabla 5). Además de la matriz factorial rotada (ver Tabla 6), la cual es una combinación lineal de la primera, no altera la varianza explicada y se interpreta con mayor facilidad.

Tabla 5: Índice de determinación de factores y fiabilidad de la consistencia interna de las escalas de la versión española de las escalas del CSI-SF.

Tabla 6: Matriz de carga de las puntuaciones después de la rotación oblicua de factores (Ferrando y Lorenzo-Seva, 2018).

Como se ha podido observar en la Tabla 6, la finalidad del análisis fue obtener una solución simple del factor razón por la que se optó por utilizar el método Promin (Ferrando y Lorenzo-Seva, 2014) ya que éste permitió la rotación de la matriz factorial y simplificó los factores.

Además, cabe destacar que la mayoría de los métodos de rotación necesitan de ítems en el análisis que sean medidas puras para obtener la solución factorial más simple después de la rotación. Sin embargo, la suposición de que todos los elementos de un cuestionario multidimensional son medidas puras de un único rasgo es poco realista (Ferrando y Lorenzo-Seva, 2018). En este sentido, se considera que Promin puede hacer frente a este tipo de situaciones mejor que otros métodos de rotación, por lo cual se ha priorizado sobre otros métodos para la realización del análisis (Lloret-Segura et al., 2014).

Como ya se ha mencionado, el análisis arrojó 4 factores que hacen referencia al tipo de afrontamiento que tienen los individuos ante una situación que les produce estrés, valorando si el enfoque es en el problema o en la emoción y, si el problema se afronta con engagement o disengagement. En este sentido, el primer factor hace referencia a la emoción focalizada en el engagement (EFE: 5, 6, 11 y 13), el segundo factor nos muestra cuando el problema es focalizado con engagement (PFE: 1, 2, 8 y 9), el tercer factor nos habla del problema focalizado en el disengagement (PFD: 4, 7, 12 y 14) y el cuarto factor hace referencia a la emoción focalizada en el disengagement (EFD: 10, 15 y 16). Respecto al ítem 3, tal como sucede en la versión CSI-SF de Speyer et al. (2016), no aparece con carga en ningún factor.

A partir de la estructura factorial resultante se calculó la escala global utilizando los ítems de los 4 factores para agruparlos en dos dimensiones, la de engagement total (ET: 1, 2, 5, 6, 8, 9, 11 y 13) y la de disengagement total (DT: 4, 7, 10, 12, 14, 15 y 16).

Como índice general de ajuste, se calculó la raíz media cuadrática residual (RMSR). Se obtuvo un valor de 0.0425, que coincide con el umbral propuesto por el criterio de Kelley (1935) el cual permite determinar si el ajuste del modelo es aceptable. Finalmente, el índice S de simplicidad de Bentler y la sencillez de carga (índice LS) (Lorenzo-Seva, 2003) tenían valores de 0.93 y 0.40, respectivamente, por lo que se puede argumentar que los valores obtenidos en nuestro estudio nos indican que cada elemento se debió principalmente a una sola dimensión, y la solución global mostró un alto factor de simplicidad. Sólo hubo un elemento con una estructura compleja: el ítem 3 “Intento pasar el tiempo a solas” no cargó en ningún factor tal como sucede en la adaptación del CSI-SF en población de pacientes de hemodiálisis de Speyer et al. (2016).

El análisis factorial confirmatorio (AFC)

El análisis factorial confirmatorio (AFC) se realizó con el programa Factor (Ferrando y Lorenzo-Seva, 2017). Se calculó utilizando mínimos cuadrados no ponderados (ULS) en las estimaciones derivadas de la matriz de correlación y se propuso que el modelo debía mantener los cuatro factores correlacionados, tal como había sugerido el análisis factorial exploratorio previo. La Tabla 4 muestra la matriz de correlación entre los factores, y la Tabla 6 muestra los valores de los elementos que cargan en cada factor.

Diversos índices de ajuste fueron examinados para evaluar la adecuación del modelo. El índice de ajuste comparativo (CFI) evalúa la falta de ajuste estimado por la distribución de la no centralidad ( 2 del modelo comparado con el modelo base. El índice de bondad de ajuste (GFI) es un índice de ajuste absoluto, en relación con la cantidad relativa de las varianzas observadas y covarianzas explicadas por el modelo hipotético. Hu y Bentler (1999) recomiendan un valor de corte cerca de 0.95 para los índices de ajuste.

El error cuadrático medio de aproximación (RMSEA) se basa en el análisis de los residuos y compensa los efectos de la complejidad del modelo. Hu y Bentler (1999) recomiendan un corte de cerca de 0,06. Los valores obtenidos para estos índices en nuestro estudio fueron CFI = 0.962, GFI = 0.985 y RMSEA = 0.066 (con un intervalo de confianza entre los 0.060 y 0.082). Por lo tanto, se concluyó que los datos se ajustan a la hipótesis del modelo de un factor razonablemente bueno. Además, los índices de congruencia de los factores entre los patrones de carga obtenidos en los análisis exploratorios y confirmatorios fueron 0.944, 0.914, 0.876 y 0.934 para cada factor, respectivamente. Si este índice se encuentra entre 0.85 y 0.94, en comparación con las columnas puede ser interpretado de una manera similar, mientras que valores superiores a 0.94 significa que la similitud es buena (Lorenzo-Seva y Ten Berge, 2006).

Análisis de los ítems

Como los estudios exploratorio y confirmatorio sugieren, ambas muestras fueron representativas de una misma población. La muestra total fue usada en los estudios de ítem y de escala. La Tabla 2 muestra la media, desviación estándar, y los índices de discriminación de los 16 ítems. Se debe tener en cuenta que estos índices de discriminación estaban relacionados con la escala global (que se obtiene como la suma de los elementos convenientemente invertida cuando sea necesario). Como se puede observar en la Tabla, las discriminaciones fueron sistemáticamente superiores a 0.12, con un máximo de 0.44. Estos análisis indicaron que todos los ítems se asociaron entre sí; por lo tanto, se asume que se combinaron en una sola escala que se puede observar en el siguiente análisis.

Análisis de la escala

Para el análisis de la escala se calcularon las puntuaciones en las cuatro subescalas y las dos escalas globales. Los estadísticos descriptivos se muestran en la Tabla 7.

Es interesante señalar que la consistencia interna global del CSI-SF versión española (coeficiente alfa Cronbach = 0.865) de las cuatro subescalas y las dos escalas generales fue inferior a la fiabilidad de las puntuaciones de los factores excepto en el caso del factor de la emoción focalizada en el disengagement (EFD) en cuyo caso fue igual. Por otra parte, la prueba de Kolmogorov-Smirnov evaluó que la distribución de las puntuaciones de la escala global no difirió significativamente de una distribución normal.

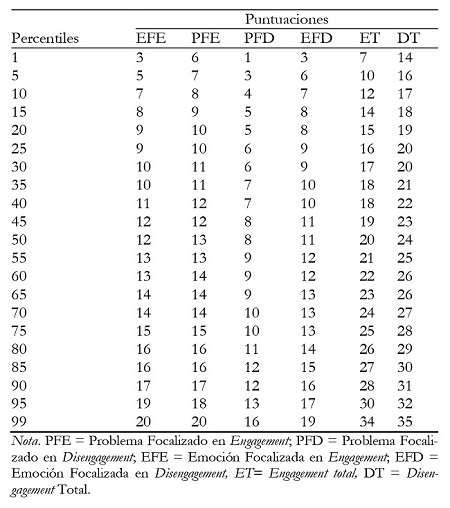

Para permitir la interpretación de los resultados prácticos en las subescalas y las escalas globales, en la Tabla 8 se muestran los percentiles en relación con las puntuaciones brutas.

Discusión / Conclusiones

Los resultados ponen de manifiesto que la adaptación española de la escala CSI-SF (Addison et al., 2007) tiene una buena fiabilidad y validez para la evaluación de los estilos o estrategias de afrontamiento del estrés que se proponen en el modelo de Lazarus y Folkman (1984), el cual se estructura en ocho estrategias primarias (resolución de problemas, autocrítica, expresión emocional, ilusiones, apoyo social, reestructuración cognitiva, problema-evitación y retraimiento social).

Respecto a la CSI de Tobin et al. (1989) ésta incorporaba cuatro subescalas secundarias y dos de terciarias (engagement y desengagement), sin embargo, las estructuras secundarias y terciarias obtenidas en la versión original no eran verificables en la versión en español del CSI que fue adaptada y validada por Cano et al. (2007).

Addison et al. (2007) elaboraron la versión en inglés del CSI-SF que, a pesar de reducir el número de ítems a 16, muestra una estructura similar a la escala original del CSI (Tobin et al., 1989). Así, las estrategias que configuran el afrontamiento de las situaciones estresantes se organizan en un esquema de dos direcciones, una relacionada con estrategias de afrontamiento del estresor (estrategias de compromiso y de evitación) que consisten en enfrentarse o intentar limitar la exposición a estímulos estresores para conseguir efectos. En una segunda dirección se posicionan las estrategias de afrontamiento centrada en el problema y la centrada en la emoción.

En nuestra adaptación al español de la CSI-SF de Addison et al. (2007), el ítem 3 “Intento pasar el tiempo a solas” no cargó en ningún factor tal como en el estudio de Speyer et al. (2016), sin embargo, la escala global mostró que la fiabilidad de las cuatro subescalas con 15 ítems fue alta tal como en la escala original (Tabla 9), además se observa como las subescalas correlacionan entre pares (F1- Emoción focalizada en el engagement y F2- Problema focalizado en el engagement) y (F3- problema focalizado con disengagement y F4- emoción focalizada en el disengagement), lo que sugiere que podrían ser consideradas dos subescalas globales, las cuales recogen el engagement total (ET) y disengagement total (DT).

Por otra parte, cabe señalar que tal como se ha mencionado con anterioridad la adaptación española de la escala resultante consta de 15 ítems y cuatro factores, lo cual favorece que se administre fácilmente permitiendo un diagnóstico rápido y eficiente de las estrategias de afrontamiento del estrés a partir del modelo de validez reconocido en la literatura científica en los estudios de Addison et al. (2007, 2009) y Speyer et al. (2016). En este sentido, el análisis factorial del CSI-SF versión española mostró que el cuestionario replica la estructura de cuatro dimensiones propuesta por los autores de la escala original. En la Tabla 9 se puede observar que el factor de la simplicidad de la solución general fue alto, además cabe mencionar que los factores extraídos explican el 62.79% de la varianza común total así como la fiabilidad de las subescalas globales. Esto sugiere que los estudios prácticos que tienen como objetivo obtener las puntuaciones en cada una de las cuatro dimensiones deberán utilizar puntuaciones brutas de las facetas (que se obtienen como la suma de las puntuaciones de los ítems de las subescalas).

Algunas de las limitaciones del presente estudio se centran en que la muestra de participantes podría resultar algo limitada tanto en número como en rangos de edad de las personas participantes. Se considera que los futuros estudios deben abarcar una muestra suficiente en todos los rangos de edad y como futuras líneas de investigación, se está trabajando en evaluar la validez externa del instrumento, relacionando sus puntuaciones con las obtenidos en cuestionarios de burnout y de ansiedad (Buela-Casal y Guillén-Riquelme, 2017; Vargas et al., 2017).

Financiación

Esta investigación ha recibido apoyos económicos de la Universidad de Valladolid dentro de la Convocatoria de Proyectos de Innovación Docente 2020-2021.

Declaración de conflicto de intereses

Todos los autores certifican que este manuscrito no ha sido publicado en su totalidad ni en parte ni está siendo considerado para su publicación en otro lugar. Los autores no tienen conflictos de interés que declarar. Declaración de intereses: ninguno.

REFERENCIAS

Addison, C. C., Campbell-Jenkins, B. W., Sarpong, D. F., Kibler, J., Singh, M., Dubbert, P., Wilson, G., Payne, T. J., y Taylor, H. (2007). Psychometric evaluation of a coping strategies inventory short-form (CSI-SF) in the Jackson heart study cohort. International journal of environmental research and public health, 4(4), 289-295. https://doi.org/10.3390/ijerph200704040004 [ Links ]

Addison, C. C., Campbell-Jenkins, B. W., Sarpong, D. F., Kibler, J., Singh, M., Dubbert, P., Wilson, G., Payne, T. J., y Taylor, H. (2009). Correction: Addison, C.C., et al. Psychometric evaluation of a coping strategies inventory short-form (CSI-SF) in the Jackson heart study cohort. International journal of environmental research and public health, 6, 941-942. https://doi.org/10.3390/ijerph6030941 [ Links ]

Adler, A. (2017). Educación positiva: educando para el éxito académico y para la vida plena (Positive education: educating for academic success and for a fulfilling life). Papeles del Psicólogo, 38(1), 50-55. https://doi.org/10.23923/pap.psicol2017.2821 [ Links ]

Bisquerra, R., y Hernández, S. (2017). Psicología positiva, educación emocional y el programa aulas felices (Positive psychology, emotional education and the happy classrooms programme). Papeles del Psicólogo, 38(1), 58-65. https://doi.org/10.23923/pap.psicol2017.2822 [ Links ]

Bohlmeijer, E. T., Bolier, L., Lamers, S. M. A., y Westerhof, G. J. (2017). Intervenciones clínicas positivas: ¿por qué son importantes y cómo funcionan? (Positive clinical interventions: Why are they important and how do they work?). Papeles del Psicólogo, 38(1), 34-41. https://doi.org/10.23923/pap.psicol2017.2819 [ Links ]

Buela-Casal, G., y Guillén-Riquelme, A. (2017). Short form of the Spanish adaptation of the State-Trait Anxiety Inventory. International Journal of Clinical and Health Psychology, 17(3), 261-268. https://doi.org/10.1016/j.ijchp.2017.07.003 [ Links ]

Cano, F. J., Rodríguez, L., y García, J. (2007). Spanish version of the Coping Strategies Inventory. Actas Españolas De Psiquiatría, 35(1), 29-39. [ Links ]

Conceição, P. (2019). Informe sobre el Desarrollo Humano 2019: Más allá del ingreso, más allá́ de los promedios, más allá́ del presente: Desigualdades del desarrollo humano en el siglo XXI. Programa de Naciones Unidades para el Desarrollo (Human Development Report 2019: Beyond income, beyond averages, beyond the present: Human development inequalities in the 21st century. United Nations Development Programme). http://www.hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2019_es.pdf [ Links ]

Ferrando, P. J., y Lorenzo-Seva, U. (2014). El análisis factorial exploratorio de los ítems: algunas consideraciones adicionales (Exploratory Item Factor Analysis: some additional considerations). Anales De Psicología 30(3), 1170-1175. http://dx.doi.org/10.6018/analesps.30.3.199991 [ Links ]

Ferrando, P. J., y Lorenzo-Seva, U. (2017). Program FACTOR at 10: Origins, development and future directions Psicothema, 29(2), 236-240. http://dx.doi.org/10.7334/psicothema2016.304 [ Links ]

Ferrando, P. J., y Lorenzo-Seva, U. (2018). Assessing the quality and appropriateness of factor solutions and factor score estimates in exploratory item factor analysis. Educational and Psychological Measurement, 78(5), 762-780. https://doi.org/10.1177/0013164417719308 [ Links ]

Fok, S. K., Chair, S. Y., y Lopez, V. (2005). Sense of coherence, coping and quality of life following a critical illness. Journal of advanced nursing, 49(2), 173-181. [ Links ]

Folkman, S., y Lazarus, R.S. (1980). An analysis of coping in a middleaged community simple. Journal of health social behaviour, 21, 219-239. [ Links ]

González-Cabanach, R., Souto-Gestal, A., González-Doniz, L., y Franco-Taboada, V. (2018). Perfiles de afrontamiento y estrés académico en estudiantes universitarios (Profiles of coping and academic stress among university students). Revista de Investigación Educativa, 36(2), 421-433. https://doi.org/10.6018/rie.36.2.290901 [ Links ]

Guillén, V., Botella, C., y Baños, R. (2017). Psicología clínica positiva y tecnologías positivas (Positive clinical psychology and positive technologies). Papeles del Psicólogo, 38(1), 19-25. https://doi.org/10.23923/pap.psicol2017.2817 [ Links ]

Horn, J. L. (1965). A rationale and test for the number of factors in a factor analysis. Psychometrika, 30, 179-185. https://doi.org/10.1007/BF02289447 [ Links ]

Hu, L., y Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 6(1), 1-55. http://dx.doi.org/10.1080/10705519909540118 [ Links ]

Hyun, J. W., Song, H. J., y Choi, J. H. (2021). Associations of Illness Symptoms, Perception of Illness, and Coping with Quality of Life of Thyroid Cancer Patients after Thyroidectomy. Journal of Korean Biological Nursing Science, 23(1), 83-90. http://dx.doi.org/10.7586/jkbns.2021.23.1.83 [ Links ]

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT). (2017). Some guidelines for assessing psychosocial risk factors. [ Links ]

Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), O. A., y M. P. (2019). ERGA-PT Primaria Transversal. (Vol. 52, 1º semestre). [ Links ]

Kelley, T. L. (1935). Essential Traits of Mental Life, Harvard Studies in Education (Vol. 26). Harvard University Press. [ Links ]

Lazarus, R. S., y Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. Springer. [ Links ]

Lorenzo-Seva, U. (2003). A factor simplicity index. Psychometrika, 68, 49-60. https://doi.org/10.1007/BF02296652 [ Links ]

Lorenzo-Seva, U., y Ten Berge, J. M. F. (2006). Tucker's congruence coefficient as a meaningful index of factor similarity. Methodology: European Journal of Research Methods for the Behavioral and Social Sciences, 2(2), 57-64. https://doi.org/10.1027/1614-2241.2.2.57 [ Links ]

Lloret-Segura, S., Ferreres-Traver, A., Hernández-Baeza, A., y Tomás-Marco, I. (2014). El Análisis Factorial Exploratorio de los Ítems: una guía práctica, revisada y actualizada (Exploratory Item Factor Analysis: a practical guide revised and updated). Anales de Psicología, 30(3), 1151-1169. https://dx.doi.org/10.6018/analesps.30.3.199361 [ Links ]

Lucas, S. (2020). El desarrollo de proyectos emprendedores de aprendizaje-servicio socialmente responsable (The development of socially responsible service-learning entrepreneurial projects). Dykinson. Manuscrito entregado para la publicación. [ Links ]

Macías, M. A., Madariaga, C., Valle, M., y Zambrano, J. (2013). Individual and family copying strategies when facing psychological stress situations. Psicología desde el Caribe, 30(1), 123-145. [ Links ]

McFadden, P., Ross, J., Moriarty, J., Mallett, J., Schroder, H., Ravalier, J., y Gillen, P. (2021). The role of coping in the wellbeing and work-related quality of life of UK health and social care workers during COVID-19. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(2), 815-821. https://doi.org/10.3390/ijerph18020815 [ Links ]

Morales, F. M. (2018). Estrategias de afrontamiento en una muestra de estudiantes universitarios (Coping strategies in a sample of university students). Revista INFAD de Psicología, 2(1), 289-294. https://doi.org/10.17060/ijodaep.2018.n1.v2.1228 [ Links ]

Panayiotou, G., Panteli, M., y Leonidou, C. (2021). Coping with the invisible enemy: The role of emotion regulation and awareness in quality of life during the COVID-19 pandemic. Journal of Contextual Behavioral Science, 19(1) 17-27. https://doi.org/10.3390/ijerph18020815 [ Links ]

Rodríguez-Marín, J., y Neipp-López, M. C. (2008) Manual de psicología social de la salud (Handbook of the social psychology of health). Síntesis. [ Links ]

Sánchez, A. (2017). Empoderamiento, liberación y desarrollo humano (Empowerment, liberation and human development). Psychosocial Intervention, 26(3), 155-163. https://doi.org/10.1016/j.psi.2017.05.001 [ Links ]

Sandín, B., y Chorot, P. (2003). Cuestionario de afrontamiento del estrés (CAE): desarrollo y validación preliminar (The Coping Strategies Questionnaire: Development and preliminary vaUdation). Revista de Psicopatología y Psicología Clínica, 8(1), 39-54. https://doi.org/10.5944/rppc.vol.8.num.1.2003.3941 [ Links ]

Speyer, E., Morgenster, H., Hayashino, Y., Kerr, P. G., Rayner, H., Robinson, B. M., y Pisoni, R. L. (2016). Reliability and validity of the coping strategy inventory-short form applied to hemodialysis patients in 13 countries: Results from the Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study (DOPPS). Journal of Psychosomatic Research, 91, 12-19. https://doi.org/10.1016/j.jpsychores.2016.08.015 [ Links ]

Ten Berge, J. M. F., y Kiers, H. A. L. (1991). A numerical approach to the exact and the approximate minimum rank of a covariance matrix. Psychometrika, 56, 309-315. https://doi.org/10.1007/BF02294464 [ Links ]

Tobin, D. L., Holroyd, K. A., Reynolds, R. V., y Wigal, J. K. (1989). The hierarchical factor structure of the coping strategies inventory. Cognitive Therapy and Research, 13(4), 343-361. https://doi.org/10.1007/BF01173478 [ Links ]

Valdivieso-León, L., Lucas-Mangas, S., Tous-Pallarés, J., y Espinoza-Díaz, I. M. (2020). Estrategias de afrontamiento del estrés académico universitario: educación infantil-primaria (Coping strategies for academic stress in undergraduate students: early childhood and primary education). Educación XX1, 23(2), 165-186. https://doi.org/10.5944/educXX1.25651 [ Links ]

Vargas, L. D., Niño, C. L., y Acosta, J. Y. (2017). Estrategias que modulan el síndrome de Burnout en enfermeros (as): una revisión bibliográfica (Strategies that modulate the Burnout syndrome in nurses: a bibliographic review). Revista Ciencia y Cuidado, 14(1), 111-131. https://doi.org/10.22463/17949831.810 [ Links ]

Recibido: 29 de Abril de 2021; Revisado: 19 de Julio de 2021; Aprobado: 21 de Julio de 2021

text in

text in