My SciELO

Services on Demand

Journal

Article

Indicators

-

Cited by SciELO

Cited by SciELO -

Access statistics

Access statistics

Related links

Cited by Google

Cited by Google -

Similars in

SciELO

Similars in

SciELO  Similars in Google

Similars in Google

Share

Archivos de la Sociedad Española de Oftalmología

Print version ISSN 0365-6691

Arch Soc Esp Oftalmol vol.79 n.2 Feb. 2004

ARTÍCULO ORIGINAL

UTILIDAD DE LA ECOGRAFÍA EN LAS UVEÍTIS POR

TOXOPLASMOSIS

UTILITY OF ULTRASONOGRAPHY IN TOXOPLASMIC UVEITIS

SANTOS HERCOS BV1, MUIÑOS SJ2, CASAROLI-MARANO RP3

| RESUMEN Objetivo: Fue el de analizar las principales indicaciones y los hallazgos ecográficos más frecuentemente observados en las uveítis de etiología toxoplásmica. Palabras clave: Ecografía B, retinocoroiditis, panuveítis, exámenes complementarios. | SUMMARY Purpose: To analyze the main indications and the most common ultrasonographic features observed in uveitis due to toxoplasmosis. Key words: B-ultrasonography, retinochoroiditis, panuveitis, complementary evaluation. |

Recibido: 4/6/03. Aceptado: 11/2/04.

Instituto Universitario Barraquer. Universidad Autonóma de Barcelona. España.

Instituto Hilton Rocha. Belo Horizonte, MG, Brasil.

1 Doctor en Medicina. Departamento de Ecografía Ocular. Instituto Hilton Rocha. Belo Horizonte, MG, Brasil.

2 Doctor en Medicina. Instituto Universitario Barraquer, Universidad Autónoma de Barcelona. Barcelona. España.

3 Doctor en Medicina. Departamento de Biología Celular. Universidad Autónoma de Barcelona. Barcelona. España.

Presentado como parte de la memoria de la Tesis Doctoral de autor (BVSH), Escola de Doctorado de la Universidad Autónoma de Barcelona

(Barcelona, 2001).

Correspodencia: Ricardo P. Casaroli-Marano

Departamento de Biología Celular

Universidad de Barcelona

Avda. Diagnal, 645

08028 Barcelona

España

INTRODUCCIÓN

Los métodos diagnósticos convencionales, tales como la oftalmoscopia y la biomicroscopia, generalmente son suficientes para el diagnóstico y el seguimiento clínico de la mayoría de patologías oculares, incluyéndose aquéllas de naturaleza inflamatoria.

Desde que Mundt y Hughes (1), en 1956, estudiaron las propiedades biofísicas del ultrasonido, y por primera vez indicaron su aplicación para el diagnóstico de las afecciones oftalmológicas, la ecografía ha sido elegida debido a la riqueza de información que proporciona en la detección de las alteraciones intraoculares, principalmente en aquellos ojos con opacidad parcial o total de los medios. Asimismo, se caracteriza por ser un método diagnóstico no invasivo, sencillo y rápido.

La toxoplasmosis una enfermedad de distribución universal (2,3) es considerada en la actualidad la principal causa de uveítis posterior en todo el mundo (4,5). Normalmente se presenta asociada a alteraciones que pueden interferir en la transparencia de los medios oculares, tales como sinequias posteriores, catarata y opacidad vítrea. Ello dificulta o incluso puede impedir una evaluación adecuada del polo posterior (6), lo que conlleva problemas para un diagnóstico definitivo. Además, el diagnóstico se hace muchas veces difícil debido, por una parte, a que su presentación intraocular puede ser confundida con uveítis de otras etiologías (2-5) y, por otra parte, a la gran prevalencia de serologías positivas que cursan con una baja incidencia de la enfermedad activa en la población (4).

Generalmente, la afectación ocular en la toxoplasmosis puede conllevar a importantes complicaciones, principalmente en aquellos casos en los que el diagnóstico y el tratamiento no se establecen de inmediato (7).

El objetivo del presente trabajo es estudiar la utilidad de la ecografía B como herramienta para el diagnóstico de las uveítis de etiología toxoplásmica, conocer los hallazgos ecográficos más frecuentemente observados según su tipo de evolución clínica, además de analizar el valor de su aplicación y sus principales indicaciones.

MATERIAL Y MÉTODOS

Hemos realizado un estudio observacional, retrospectivo y descriptivo de 97 exámenes ecográficos en modo B en el departamento de ecografía ocular del Instituto Hilton Rocha (Belo Horizonte – Brasil). Las evaluaciones fueron realizadas durante 7 años consecutivos (1994-2000) en 89 pacientes que presentaban un diagnóstico de uveítis. De entre ellos, 8 pacientes presentaron afectación bilateral.

Se recogieron, además de los datos generales de la muestra, las indicaciones ecográficas (opacidad corneal, sinequias posteriores, catarata, opacidades vítreas, complementación diagnóstica), los hallazgos ecográficos, las etiologías de las afectaciones oculares y las topografías lesionales (anterior, intermedia, posterior y panuveítis). Los tipos de evolución clínica de la inflamación ocular fueron clasificados según Kanski (8) en: a) aguda, de inicio súbito sintomático con duración de hasta 8 semanas; b) crónica, con duración superior a 3 meses; y c) crónica-recurrente, para las exacerbaciones agudas o subagudas de la inflamación intraocular tras el episodio inicial. Asimismo, se realizó una exploración oftalmológica completa de rutina con localización de los focos inflamatorios, mediante oftalmoscopia indirecta, cuando los medios oculares así lo permitieron.

Para la evaluación ecográfica en modo B, se utilizó la técnica de contacto directo con un ecógrafo Ultrascan Digital B 4000, modelo DIG B4K con una sonda B de 10 MHz (Alcon, USA). En las exploraciones ecográficas hemos realizado tres tipos de secciones ultrasonográficas (axial, transversal y longitudinal), además de la evaluación específica del área macular.

Los datos obtenidos han sido introducidos en una base de datos (Microsoft Excel – Windows 98, Mapinfo Corp, USA) para su posterior análisis mediante los programas estadísticos SPSS-Windows versión 9.0 (SPSS Inc, USA) y StatXact versión 3.0.2 (Cytel Software Corporation, USA) para los diferentes grados de significación. El análisis estadístico se realizó con base al número de exámenes ecográficos realizados y no al de pacientes examinados.

Hemos intentado establecer diferentes relaciones estadísticas entre los hallazgos ecográficos más frecuentes, la etiología y el tipo de evolución clínica de la afectación ocular, además de la topografía de las uveítis. Para ello, hemos utilizado un análisis de tipo exploratorio en base a la organización y descripción de los datos, en la identificación de valores que pudiesen traducir el comportamiento típico, en la cuantificación de la variabilidad inherente de la muestra y en el estudio de los valores discrepantes en los datos. Así, se utilizaron las pruebas de Chi-cuadrado (c2), pruebas exactas de Fisher y de Kruskal-Wallis. Se consideró la existencia de una asociación estadística significativa entre las variables en estudio cuando los grados de significación (p) fueron menores a 0,05 (p < 0,05).

RESULTADOS

Del total de 89 pacientes estudiados, el 57,3% (51 pacientes) pertenecían al sexo masculino. La edad de la muestra varió entre los 10 y los 62 años, siendo la edad media de 40,7 años (D.E. 21,2 años).

De los 62 exámenes ecográficos realizados, con un diagnóstico clínico preestablecido, 28 exámenes (45,2%) fueron debidos a la toxoplasmosis, representando el 28,9% del total de exámenes realizados. En este grupo etiológico hubo una importante incidencia en los pacientes con edades comprendidas entre 10 y 19 años, correspondiendo al 35,7% de los pacientes sometidos a examen ecográfico debido a una uveítis de etiología toxoplásmica. Según su topografía, la totalidad de los casos presentaron afectación posterior con evoluciones clínicas crónicas (50% de los casos), crónica-recurrente (25%) y de presentación aguda (25%).

Cuando se analizó la relación entre la indicación ecográfica y la etiología de la uveítis, se observó que la complementación diagnóstica (57,1% de los casos) fue la indicación más frecuente en la toxoplasmosis, con una relación fuertemente significativa (p <0,001). Dicha indicación se justificó por la frecuente dificultad de evaluación oftalmoscópica del polo posterior, sea por las opacidades de vítreo, sea por la presencia de sinequias posteriores, observadas en la patología. En estos casos, el hallazgo ecográfico más frecuente fue el desprendimiento vítreo posterior (DVP) parcial (44,4%) en las formas de evolución crónicas. En las formas crónica-recurrentes, el engrosamiento coriorretiniano focal (100%), el DVP total con engrosamiento de la hialoides posterior (60%), seguido del DVP parcial (40%), fueron los hallazgos más encontrados.

Los hallazgos ecográficos más frecuentemente observados en las uveítis por toxoplasmosis fueron (fig. 1): a) ecos intravítreos puntiformes en el 92,9% de los exámenes ecográficos realizados, b) engrosamiento de la hialoides posterior (50%), c) DVP total (42,9%), d) DVP parcial (32,1%) y e) engrosamiento coriorretiniano focal (28,6%). Hubo una relación significativa (p < 0,01) entre los hallazgos de engrosamiento coriorretiniano focal y etiología por toxoplasma. En la tabla I, se presentan las alteraciones ecográficas encontradas según el tipo de evolución clínica de la toxoplasmosis y su comparación con el grupo de exámenes ecográficos realizados en las uveítis de etiología no-toxoplásmica.

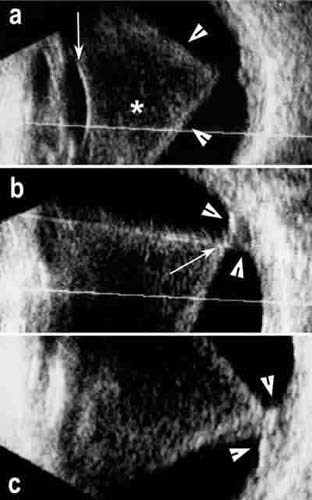

Fig. 1. Paciente con retinocoroiditis toxoplásmica activa

asociada a turbidez vítrea y opacidad del cristalino.

a) Sección ecográfica con incidencia axial vertical

direccionada hacia la periferia del foco inflamatorio en

la retina. Se evidencian los ecos intravítreos puntiformes

(asteriscos) y el desprendimiento posterior del vítreo con

engrosamiento de la hialoides posterior (cabezas de flecha).

Esta incidencia no permite apreciar la adhesión de

la hialoides posterior sobre el foco inflamatorio en la

retina. Se aprecia la cápsula posterior del cristalino

dado el aumento de su ecogenicidad (flecha). b) Desplazándose

la sonda lateralmente hacia el centro del foco

inflamatorio se observa un desprendimiento posterior

parcial del vítreo con la hialoides posterior aún adherida

sobre la lesión de la retina (flecha). Nótese el marcado

engrosamiento coriorretiniano focal (cabezas de flecha)

que representa el foco inflamatorio retiniano en actividad.

c) Con una incidencia axial oblicua direccionada hacia

el centro del foco inflamatorio se evidencia

el engrosamiento coriorretiniano focal (cabezas de flecha).

Asimismo, se ha establecido una relación estrecha, aunque no significativa, entre los hallazgos ecográficos observados y las presentaciones clínicas de los focos de inflamación según su afectación ocular. Como era de esperar, se observó un mayor porcentaje de engrosamientos de la hialoides posterior en los casos de presentación crónica de la patología. En los casos de presentación aguda (25%) y crónica-recurrente (25%) los engrosamientos coriorretinianos focales y los desprendimientos serosos focales fueron los hallazgos más frecuentemente encontrados.

Finalmente, hemos realizado un análisis conjunto de las alteraciones ecográficas más frecuentes en la patología con la finalidad de relacionar la especificidad de dichos hallazgos con la etiología. Hemos constatado que las uveítis toxoplásmicas presentaron un mayor porcentaje (60,7%) de hallazgos ecografícos típicos cuando se compararon con los hallazgos ecográficos observados en el grupo de uveítis de distintas etiologías (47,8%), aunque esta diferencia no haya sido significativa (p = 0,25).

DISCUSIÓN

Con el objeto de verificar la importancia de la ecografía ocular como coadyuvante en la determinación de ciertas etiologías en uveítis, hemos seleccionado la toxoplasmosis ocular dada su elevada frecuencia, variedad de presentaciones clínicas y escasez de información en la literatura mundial especializada en cuanto a la utilidad de este método diagnóstico en dicha afección. En este sentido, hemos podido constatar que las presentaciones clínicas de tipo crónica tienden a mostrar un engrosamiento de la hialoides posterior, lo que puede ser atribuido a las alteraciones vítreas inflamatorias que suelen ocurrir en la toxoplasmosis (3).

Estudios previos (9), realizados en pacientes con retinocoroiditis toxoplásmica activa, demostraron que en un 69% de los casos se observaban lesiones de tamaño menor o igual a 1 diámetro papilar, además de una distribución preferente de los focos inflamatorios en el polo posterior (50%) y en la región intermedia (44,2%) del fondo ocular. Estos datos refuerzan la idea de que se debe realizar una exploración ecográfica cuidadosa, principalmente del polo posterior y de la retina ecuatorial, para que una lesión de retinocoroiditis en actividad no pase desapercibida. Nuestro estudio revela que en los casos de toxoplasmosis aguda o crónica-recurrente, en los que la ecografía fue indicada como complementación diagnóstica debido a las opacificaciones parciales de los medios, los engrosamientos coriorretinianos focales se ubicaron en las áreas correspondientes a las lesiones de retinocoroiditis focal activa.

El engrosamiento coriorretiniano focal y el desprendimiento de retina seroso localizados fueron observados casi exclusivamente en los casos en que la toxoplasmosis ocular se presentó de forma aguda o crónica-recurrente. Es importante resaltar que hubo una clara asociación entre los hallazgos ecográficos de engrosamiento coriorretiniano focal con la toxoplasmosis y su evolución clínica de tipo crónica-recurrente. Este hecho se podría explicar dado que la reaparición del proceso uveal generalmente ocurre en los bordes de una lesión cicatricial antigua, bajo la forma de una retinocoroiditis necrotizante localizada (9). En algunos casos de retinocoroiditis necrotizante focal en actividad, en las que la hialoides posterior no se encuentra previamente desprendida, ésta permanece en contacto con la lesión (DVP parcial), mediante la adhesión inflamatoria entre la hialoides y el foco inflamatorio (6).

En la clínica, el diagnóstico de toxoplasmosis ocular se basa tradicionalmente en los exámenes serológicos y en los aspectos oftalmoscópicos de la lesión (9-11). Su presentación típica como retinocoroiditis necrotizante focal confirma el diagnóstico. Sin embargo, en las presentaciones atípicas, el diagnóstico sólo es presuntivo ya que gran parte de la población posee serología positiva sin presentar la forma activa de la enfermedad (4). Así, en la actualidad, otros métodos diagnósticos de laboratorio parecen tener gran utilidad en los casos de toxoplasmosis de difícil diagnóstico (11-14). De entre éstos, cabe destacar la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para el acuoso y vítreo, y el análisis del coeficiente de Goldman-Witmer para determinar los niveles de producción local de anticuerpos anti-toxoplasma en cámara anterior.

Estudios histopatológicos (15) revelaron un engrosamiento focal de la retina y coroides durante la fase activa de la enfermedad, que generalmente se acompaña de una inflamación granulomatosa secundaria. En nuestro estudio, hemos detectado engrosamientos coriorretinianos focales sin observar engrosamientos esclerales. La diferenciación ecográfica entre un engrosamiento coriorretiniano focal aislado y una asociación entre ambos se hace técnicamente difícil. Así, debido a su gran incidencia en la población (4,16-21), se puede considerar que la causa más común de un hallazgo ecográfico de engrosamiento coriorretiniano focal en ojos con uveítis sea una toxoplasmosis, ya que se considerada la etiología más frecuente de retinocoroiditis necrotizante focal en individuos inmunocompetentes (22-24).

Dada a la similitud entre sus presentaciones clínicas, el diagnóstico diferencial ecográfico con las uveítis por toxocara es necesario. En la toxocariasis, a diferencia de la toxoplasmosis, las características ecográficas se presentan bien definidas: la lesión granulomatosa ligera o moderadamente elevada, a veces calcificada, puede estar asociada a un desprendimiento de retina traccional posterior o pliegue retinal, acompañado o no de densas membranas vítreas (25).

Una vez analizado el conjunto de alteraciones ecográficas más frecuentemente encontradas en la toxoplasmosis ocular, hemos constatado un elevado porcentaje de hallazgos ecográficos típicos cuando se comparó con los hallazgos observados en el grupo de uveítis no-toxoplásmica de distintas etiologías. Este dato, aparentemente contradictorio, podría ser atribuido al alto número de exámenes con etiología no filiada (36,1%). La imposibilidad de determinar la etiología es un hecho común en uveítis. Estudios previos (26,27) refieren hasta un 54,7% de etiologías indeterminadas en casos de uveítis anteriores y hasta un 33% de casos idiopáticos no específicos (26-28). En el presente estudio, aunque se pudo descartar el diagnóstico de toxoplasmosis, mediante serología, en el grupo de uveítis no filiadas, no ha sido posible una confirmación etiológica definitiva debido, en parte, a factores económicos, geográficos y culturales.

Finalmente, cabe destacar que el engrosamiento coriorretiniano focal, aunque sólo detectado en 8 casos de toxoplasmosis, estuvo en todos los casos que presentaron evolución clínica de tipo aguda o crónica-recurrente con retinocoroiditis focal necrotizante asociada a una intensa actividad inflamatoria. Estas presentaciones correspondieron al 50% (14 casos) de los casos con etiología toxoplásmica. Por lo tanto, la ecografía permitió corroborar este hallazgo en el 57% de ojos con toxoplasmosis de tipo aguda o crónica-recurrente, ya que en los casos restantes (14 casos), la presentación clínica era de tipo crónica sin actividad inflamatoria importante. En los últimos, los quistes intracelulares, que contienen bradizoitos, son bien tolerados por los tejidos del huésped lo que genera poca o ninguna reacción inflamatoria alrededor de la lesión (3). La lesión crónica se presenta como una cicatriz retinocoroidea plana con hiperplasia del epitelio pigmentario en los bordes de la lesión asociada a una atrofia retinocoroidea en su área central (3,15).

Como conclusiones generales destacamos que un hallazgo ecográfico de un engrosamiento coriorretiniano focal debe ser relacionado con una toxoplasmosis activa, principalmente en presencia de manifestaciones clínicas de tipo aguda o crónica-recurrente. Además, la ecografía B puede ser considerada como un importante examen coadyuvante para la confirmación diagnóstica de las uveítis de etiología toxoplásmica, principalmente en aquellos ojos con opacidades de medios, en los que el hallazgo ecográfico de un engrosamiento coriorretiniano focal sugiere una retinocoroiditis necrotizante localizada, asociada o no a otras alteraciones ecográficas, tales como ecos puntiformes intra o subvítreos y una hialoides posterior engrosada. Nuestros resultados sugieren un valor añadido de esta práctica en el diagnóstico y el seguimiento clínico en las uveítis toxoplásmicas.

AGRADECIMIENTOS

Al Dr. Juan Montes (Universidad de Barcelona) por su apreciación crítica al manuscrito.

BIBLIOGRAFÍA

1. Mundt GH Jr, Hughes WF Jr. Ultrasonics in ocular diagnosis. Am J Ophthalmol 1956; 41: 488-498. [ Links ]

2. Holland GN, Muccioli C, Silveira C, Weisz JM, Belfort R Jr, O'Connor GR. Intraocular inflamatory reactions without focal necrotizing retinochoroiditis in patients with acquired systemic toxoplasmosis. Am J Ophthalmol 1999; 128: 413-420. [ Links ]

3. Orefice F, Bonfioli AA. Toxoplasmose. In: Orefice F. Uveíte Clínica & Cirúrgica: Atlas & Texto. Rio de Janeiro: Cultura Médica. 2000; II: 619-680. [ Links ]

4. Fernandes LC, Orefice F. Aspectos clínicos e epidemiológicos das uveítes em serviços de referência em Belo Horizonte de 1970 a 1993. Arq Bras Oftalmol 1996; 55: 579-591. [ Links ]

5. Hovakimyan A, Cunningham ET Jr. Ocular toxoplasmosis. Ophthalmol Clin North Am 2002; 15: 327-332. [ Links ]

6. da Silva FA, de Figueiredo FCA, Orefice F. Ultra-sonografia nas uveítes. In: Orefice F, Belfort R Jr. Uveítes. São Paulo: Ed. Roca. 1987; 141-169. [ Links ]

7. Bosch-Driessen LE, Berendschot TT, Ongkosuwito JV, Rothova A. Ocular toxoplasmosis: clinical features and prognosis of 154 patients. Ophthalmology 2002; 109: 869-878. [ Links ]

8. Kanski JJ. Uveitis. In: Kanski JJ. Clinical Ophthalmlogy: A Systematic Approach. 4th Edition. London: Butterworth-Heinemann. 1999; 263-319. [ Links ]

9. Assis R Jr, Araujo C, Campos WR, Freitas NA, Agostini Netto J, Orefice F. Estudo de 52 casos com lesões ativas supostamente toxoplásmicas (biomicroscópico, morfológico, topográfico e terapêutico). Rev Bras Oftalmol 1997; 56: 569-585. [ Links ]

10. Pérez Olivan S, Gonzalvo Ibánez F, Torron Fdez.-Blanco C, Ruiz Moreno O, Ferrer Novella E, Pinilla Lozano E. A case of primary toxoplasmosis in an immunocompetent patient. Arch Soc Esp Oftalmol 2002; 77: 107-110. [ Links ]

11. Fardeau C, Romand S, Rao NA, Cassoux N, Bettembourg O, Thulliez P, et al. Diagnosis of toxoplasmic retinochoroiditis with atypical clinical features. Am J Ophthalmol 2002; 134: 196-203. [ Links ]

12. Bastien P. Molecular diagnosis of toxoplasmosis. Trans R Soc Trop Med Hyg 2002; 96: S205-S215. [ Links ]

13. Labalette P, Delhaes L, Margaron F, Fortier B, Rouland JF. Ocular toxoplasmosis after the fifth decade. Am J Ophthalmol 2002; 133: 506-515. [ Links ]

14. Torun N, Liekfeld A, Hartmann C, Metzner S, Pleyer U. Ocular toxoplasmosis antibodies in aqueuos humor and serum. Ophthalmologe 2002; 99: 109-112. [ Links ]

15. Gass JDM. Inflamatory Diseases of the Retina and Choroid. In: Gass JDM. Steroscopic Atlas of Macular Diseases: Diagnosis and Treatment. St. Louis: Mosby-Year Book. 1997; II: 618. [ Links ]

16. Ronday MJ, Stilma JS, Barbe RF, McElroy WJ, Luyendijk L, Kolk AH et al. Aetiology of uveitis in Sierra Leone, west Africa. Br J Ophthalmol 1996; 80: 956-961. [ Links ]

17. Stehling AR, Orefice F. Toxoplasmose ocular adquirida (Relato de seis casos com aspectos clínicos diferentes). Rev Bras Oftalmol 1996; 55: 55-65. [ Links ]

18. Schuman JS, Weinberg RS, Ferry AP, Guerry RK. Toxoplasmic scleritis. Ophthalmology 1988; 95: 1399-1403. [ Links ]

19. Abreu MT, Boni D, Belfort R Jr, Passos A, Garcia AR, Muccioli C, et al. Toxoplasmose ocular em Venda Nova do Imigrante, ES, Brasil. Arq Bras Oftalmol 1998; 61: 540-545. [ Links ]

20. Montoya JG, Remington JS. Toxoplasmic choriorretinitis in the setting of acute acquired toxoplasmosis. Clin Infect Dis 1996; 23: 277-282. [ Links ]

21. Glasner PD, Silveira C, Kruszon-Moran D, Martins MC, Burnier M Jr, Silveira S, et al. An unusually high prevalence of ocular toxoplasmosis in southern Brazil. Am J Ophthalmol 1992; 114: 136-144. [ Links ]

22. Rothova A. Ocular involvement in toxoplasmosis. Br J Ophthalmol 1993; 77: 371-377. [ Links ]

23. La Hey E, Rothova A, Baarsma GS, de Vries J, van Knapen F, Kijlstra A. Fuchs' heterochromic iridocyclitis is not associated with ocular toxoplasmosis. Arch Ophthalmol 1992; 110: 806-811. [ Links ]

24. Holland GN, Lewis KG, OConnor GR. Ocular toxoplasmosis: a 50th anniversary tribute to the contributions of Helenor Campbel Wilder Foerster. Arch Ophthalmol 2002; 120: 1081-1084. [ Links ]

25. Byrne S, Green R. Intraocular Tumors. In: Byrne S, Green R. Ultrasound of the eye and the orbit. St. Louis: Mosby-Year Book. 1992; 204. [ Links ]

26. Smit RL, Baarsma GS. Epidemiology of uveitis. Curr Opin Ophthalmol 1995; 6: 57-61. [ Links ]

27. Simmons CA, Mathews D. Prevalence of uveitis: a retrospective study. J Am Optom Assoc 1993; 64: 386-389. [ Links ]

28. Kanski JJ. Introducción. In: Kanski JJ. Uveítis: Diagnóstico y Tratamiento. Madrid: Ediciones Marbán. 1992; 1-11. [ Links ]