My SciELO

Services on Demand

Journal

Article

Indicators

-

Cited by SciELO

Cited by SciELO -

Access statistics

Access statistics

Related links

-

Cited by Google

Cited by Google -

Similars in

SciELO

Similars in

SciELO -

Similars in Google

Similars in Google

Share

Anales del Sistema Sanitario de Navarra

Print version ISSN 1137-6627

Anales Sis San Navarra vol.33 n.2 Pamplona May./Aug. 2010

NOTAS INFORMATIVAS/RESÚMENES PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CONCEDIDOS DPTO. SALUD

Evaluación de la capacidad funcional de las células dendríticas derivadas de monocitos en pacientes con hepatitis crónica C: aplicación en vacunación terapéutica

I. Echeverría1, A. Pereboev2, L. Silva1, A. Zabaleta1, N. Díaz-Valdés1, J.I. Riezu-Boj1, M. Bes3, M. Cubero3, F. Borras-Cuesta1, J.J. Lasarte1, J.I. Esteban3, J. Prieto1,4, P. Sarobe1

1. Universidad de Navarra. Centro de investigación Médica Aplicada. área de Hepatología y Terapia Génica. Pamplona.

2. Division of Human Gene Therapy. Department of Medicine. University of Alabama at Birmingham. USA.

3. Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBERehd). Hospital Universitari Vall d’Hebron. Barcelona.

4. CIBERehd. Clínica Universidad de Navarra. Pamplona.

Fundamento

La infección por el virus de la hepatitis C (VHC) se caracteriza por su alta tendencia a la cronicidad, pudiendo desembocar finalmente en cirrosis hepática y hepatocarcinoma. La terapia actual sólo es útil en alrededor de un 50% de los pacientes, por lo que es necesario el desarrollo de nuevas terapias. La fase crónica de la infección por VHC se asocia a una falta de respuesta inmune celular frente a los antígenos virales, mientras que la curación viene acompañada de potentes respuestas antivirales. Esto sugiere que las terapias encaminadas a potenciar la inmunidad celular podrían tener una utilidad clínica en la infección por VHC. Durante los últimos años, las células dendríticas (CD) se han mostrado como una herramienta muy potente para la inducción de respuestas celulares, por ello, podrían constituir una alternativa válida para el tratamiento de la infección crónica por VHC. El objetivo del presente trabajo es la evaluación funcional de las CD de pacientes con hepatitis crónica C como paso previo a su utilización en un ensayo de vacunación terapéutica.

Material y métodos

Se seleccionaron una cohorte de pacientes con hepatitis crónica C no respondedores a la terapia convencional o no tratados (n=36) y un grupo con distribución equivalente de sexo y edad de individuos control seronegativos para VHC (n=34). Se prepararon CD a partir de monocitos de sangre periférica mediante diferenciación «in vitro» y se transdujeron con un adenovirus recombinante que codificaba la proteína NS3 del VHC. Como estímulos de activación de las CD se utilizó el ligando de TLR3 ácido poliinosínico-policitidínico (poly(I:C)) o la molécula quimérica CFh40L, que comprende el ectodominio de CD40L junto con el dominio CAR (receptor para el adenovirus), lo que permite una mejor transducción de las CD y simultáneamente induce su maduración a través de la interacción CD40-CD40L. En las CD así preparadas se analizó su fenotipo por citometría de flujo, la producción de citoquinas y su capacidad de migración y de estimulación de linfocitos T. Además, mediante RT-PCR se analizó la presencia de RNA viral en las CD tras el cultivo.

Resultados

El análisis de RNA viral en las CD de los pacientes tras el cultivo no detectó ninguna muestra positiva. En cuanto a la funcionalidad de las CD, tras el tratamiento con poly(I:C), las CD de pacientes presentaban niveles inferiores de las moléculas de coestímulo CD40, CD80 y CD86 y niveles equivalentes de las moléculas de histocompatibilidad HLA-DR. La producción de citoquinas mostró unos niveles inferiores de IFN-alfa por parte de las CD de pacientes y niveles similares de IL-12 e IL-10. Finalmente, las CD de controles y pacientes mostraron la misma capacidad de migración y estimulación de linfocitos T. En este último caso, los linfocitos T proliferaron en la misma medida y produjeron un perfil de citoquinas Th1/Th2 (IFN-gamma/IL-5) similar. El tratamiento de las CD con CFh40L permitió la utilización de cantidades menores de adenovirus para obtener resultados similares o mejores de transducción, a la vez que simultáneamente inducía su maduración. La comparación de las CD de pacientes y controles mostró que desde el punto de vista fenotípico apenas existían diferencias, excepto en la expresión de CD54. De la misma manera, tampoco se observaron diferencias en la producción de las citoquinas IL-12/IL-10 ni en la capacidad de estimular a los linfocitos T.

Conclusión

Estos resultados muestran que las CD derivadas de monocitos de pacientes con hepatitis crónica C son funcionales tras la activación con los estímulos poly(I:C) y CFh40L, lo que sugiere que podrían ser utilizadas bajo estas condiciones en ensayos clínicos de vacunación terapéutica en la infección crónica por VHC.

Efecto sinérgico entre la inhibición terapéutica de ciclina D1 y BCL2 para el tratamiento del linfoma de células del manto

E. Beltrán1, V. Fresquet1, J. Martínez-Useros1, J. A. Richter1, M.A. Piris2, R. Siebert3, M.J. Calasanz4, J.A. Martínez-Climent1

1. Área de Oncología. Centro de Investigación Médica Aplicada. Universidad de Navarra. Pamplona. España.

2. Programa de Patología Molecular. CNIO. Madrid. España.

3. Instituto de Genética Humana. Universidad Christian-Albrechts. Kiel. Alemania.

4. Departamento de Genética. Universidad de Navarra. Pamplona. España.

El linfoma de células del manto (LCM), enfermedad hoy en día incurable, se origina como consecuencia de la activación del oncogén CCND1/Ciclina D1, acompañada de alteraciones secundarias en genes que regulan el ciclo celular, la reparación del ADN y la maquinaria de apoptosis (principalmente, mediante la desregulación de BCL2). Hemos desarrollado screenings terapéuticos junto con estudios genómicos en líneas celulares derivadas de pacientes con LCM, con la finalidad de identificar marcadores predictivos de respuesta terapéutica a diferentes fármacos con utilidad clínica. Para validar estos marcadores potenciales, hemos generado un modelo de linfoma en ratón mediante la sobre-expresión de ciclina D1 en linfocitospro-B con un vector regulable por tetraciclinas. Estos ratones desarrollan un linfoma B que recapitula las principales características histopatológicas, immunofenotípicas y genéticas del LCM humano. La inhibición de ciclina D1 en los linfomas murinos y en las líneas celulares humanas, mínimamente afectó a la supervivencia celular y los compuestos pro-apoptóticos «BH3 only»-miméticos sólo fueron efectivos en los casos con sobre-expresión de BCL2. Sin embargo, la inhibición conjunta de ciclina D1 y BCL2 presentó un efecto terapéutico sinérgico, induciendo una parada del ciclo celular y un aumento de la apoptosis independientemente de los niveles de expresión de BCL2. De nuestros datos subyace el potencial beneficio entre la inhibición simultánea de las rutas de proliferación y apoptosis para el tratamiento de pacientes con linfoma del LCM.

Red Centinela sobre desarrollo de los cuidados paliativos en Europa. «Universidad de Navarra-Sociedad Europea de Cuidados Paliativos»

C. Centeno

Unidad de Cuidados Paliativos y Control de Sistemas. Clínica Universidad de Navarra.

Fundamento

Se entiende por desarrollo de los cuidados paliativos la puesta en marcha de recursos específicos de equipos interdisciplinares de profesionales de la salud con el objetivo primordial de atender de modo integral a enfermos terminales de cualquier patología y sus familias.

El objetivo principal del presente proyecto fue investigar y difundir el desarrollo de los cuidados paliativos en Europa y en Navarra en el periodo 2006-2009 a través de una red centinela con corresponsales en 52 países y de la Comunidad Foral de Navarra. Una hipótesis de partida fue que era posible estudiar la situación basal de la Comunidad Foral Navarra aplicando la misma metodología que en el resto de la investigación.

Método

La población de estudio ha estado constituida por los 52 países que se incluyen en la denominada región europea en la estructura la Organización Mundial de la Salud y, de modo particular, para la Región Europea constituida por la Comunidad Foral de Navarra.

Para la recogida de datos se han utilizado abordajes diversos que se enumeran sucintamente:

1. Estudio internacional con cuestionario sobre personas expertas en desarrollo nacional de cuidados paliativos, previamente identificadas, y que indagaba sobre datos y cifras de los dispositivos asistenciales disponibles en cada país en base a estudios propios o la mejor estimación posible.

2. Estudio internacional con cuestionario sobre líderes de cuidados paliativos, previamente identificadas, y que indagaba sobre valoración de la situación, oportunidades y barreras al desarrollo de cuidados paliativos en cada país.

3. Revisión bibliográfica sistemática de la literatura publicada entre 1995-2005 sobre desarrollo nacional de cuidados paliativos.

4. Estudio cooperativo entre los profesionales de Navarra para identificar recursos sanitarios, sociales, materiales, clínicos, de docencia e investigación y de otra naturaleza disponibles en Navarra y de utilidad para familiares de enfermos y profesionales.

La información recogida se ha elaborado en aras de:

- Sistematizar los resultados de modo descriptivo en monografías, comentarios editoriales, revisiones y artículos de divulgación.

- Realizar análisis comparativos cualitativos y cuantitativos sometidos a evaluación por pares para su publicación en revistas indexadas.

- Elaborar indicadores de desarrollo para obtener un ranking europeo sobre la situación de cuidados paliativos en los países de estudio

- Establecer un centro de documentación accesible on line.

Resultados

Se han editado, publicado y difundido cuatro libros o monografías (Atlas de Cuidados Paliativos en Europa, Revisión Sistemática de la literatura científica sobre desarrollo de cuidados paliativos en Europa, Informe para el Parlamento Europeo sobre la situación de cuidados paliativos en la Unión Europea y Guía de Recursos de Cuidados Paliativos en Navarra); se han publicado al menos ocho trabajos en revistas científicas (cuatro de ellos en revistas de especialidad con índice de impacto según Journal Citation Index); se han presentado no menos de doce contribuciones (ponencias invitadas y comunicaciones) en reuniones científicas, la mayor parte de carácter internacional) y se ha desarrollado el Centro de Documentación sobre Desarrollo de Cuidados Paliativos en Europa accesible a través de una página web.

Discusión

Este proyecto ha supuesto un paso adelante en el conocimiento y visibilidad del desarrollo de cuidados paliativos en un ámbito europeo y foral. Se ha elaborado la información en diversos formatos de publicación permitiendo llegar no sólo a profesionales de paliativos sino también a los responsables de planificación sanitaria de las áreas geográficas estudiadas e incluso a políticos y parlamentarios promoviendo conciencia de desigualdad e insuficiencia en la provisión de servicios de paliativos a lo largo de Europa.

Sería deseable que en los próximos años estos esfuerzos tuvieran continuidad refinando los métodos de estudio:

- Elaborando mejores índices e indicadores de desarrollo de cuidados paliativos que permitan análisis comparativos.

- Creando una base de datos de servicios e instituciones que trabajan en paliativos en Europa, de tal modo que no se trabaje sólo con estimaciones sino con datos reales.

- Incorporando al grupo investigador los puntos de vista de profesionales de la salud pública, la sociología y la geografía de la salud.

Aproximación proteómica para la determinación de dianas asociadas con el diagnóstico, la respuesta al tratamiento y el desarrollo de metástasis en el osteosarcoma infantil

L. Sierrasesúmaga1, C. Folio, M.I. Mora, M. Zalacaín, F.J. Corrales, A. Patiño

1. Laboratorio y Servicio de Pediatría. Clínica Universidad de Navarra.

Fundamentos

El osteosarcoma es el tumor óseo maligno más frecuente de la infancia y adolescencia y se caracteriza por la producción de osteoide. Existen diversos factores clínicos asociados con la supervivencia, como la presencia de enfermedad metastásica y el grado de necrosis inducido por la quimioterapia neo-adyuvante. Aun con las técnicas terapéuticas más modernas, la supervivencia ronda el 65-70%.

En los estudios con osteosarcomas convencionales de alto grado han sido descritas muy pocas, por no decir ninguna, alteraciones genéticas que estén presentes en un número sustancial de casos.

El perfil proteómico del osteosarcoma infantil no ha sido prácticamente estudiado; únicamente dos trabajos tienen relación con el establecimiento del perfil proteómico de muestras procedentes de osteosarcomas primarios. Ninguno de estos estudios incluye un perfil de biomarcadores en un grupo pareado de controles. En el trabajo que se muestra a continuación nos hemos centrado en el estudio de osteosarcomas de alto grado en pacientes pediátricos en el que nos hemos valido de una aproximación novedosa: se han aislado y caracterizado poblaciones celulares procedentes de tumores primarios sin tratar y de sus tejidos óseos pareados normales; mediante 2D-DIGE hemos establecido y comparado sus perfiles proteómicos con el objetivo de profundizar en el conocimiento de los mecanismos genéticos del osteosarcoma infantil para desvelar vías moleculares comunes.

Material y métodos

Pacientes y muestras

Se obtuvieron muestras de tumores primarios de 17 niños con osteosarcomas de alto grado antes de comenzar la quimioterapia de inducción (5 para el estudio proteómico y las 12 restantes para validación de marcadores). Los osteoblastos normales de cada uno de estos pacientes se obtuvieron en el momento de la cirugía del tumor.

Electroforesis diferencial bidimensional en gel, 2D-DIGE

Los osteoblastos se solubilizaron en tampón 2D-DIGE y las proteínas se cuantificaron y marcaron con CyDye DIGE Fluor. Se utilizaron los colorantes Cy3 y Cy5 con las muestras y Cy2 con un control interno. Las muestras se cargaron en tiras IPG de 24 cm pH 3-11 y se sometieron a isoelectroenfoque (IEF) con el sistema IPGphorTM IEF. Las tiras se equilibraron y para la segunda dimensión se cargaron en geles PAA al 12,5%. Los geles 2D se escanearon con TyphoonTM Trio Imager a una resolución de 100 λ con una proporciónλex/λem de 488/520 para Cy2, de 532/580 para Cy3 y 633/670 para Cy5. El análisis de imagen se realizó con el software DeCyder 6.5.

Los puntos diferencialmente expresados se consideraron para análisis de masas, MS: se cargaron geles preparativos y se visualizaron mediante tinción con SYPRO Ruby Protein Gel Stain con el equipo TyphoonTM Trio Imagen con una λex/λem de 532/560 nm. Los puntos deseados se cortaron manualmente y procesaron en una estación MassPrepTM y se extrajeron los péptidos resultantes.

Análisis LC-ESI-MS/MS

La cromatografía líquida, LC, microcapilar en fase reversa se realizó en un equipo CapLCTM con una columna Atlantis, C18, 3 µm, 75 µm x 10 cm Nano EaseTM acoplada a un sistema Q-TOF Micro utilizando como fuente de ionización un nanospray PicoTip. Los tres iones más intensos de cada barrido se fragmentaron mediante disociación inducida por colisión. El procesamiento de los datos se realizó con MassLynx 4.0 y la búsqueda en las bases de datos con ProteinLynx Global Server 2.1 y Phenyx 2.2 sobre la base de datos Uniprot Release 12.3.

Análisis de expresión mediante PCR semicuantitativa a tiempo real

Se aisló ARN de los botones celulares con TRIzol y se retrotranscribió a ADNc. El análisis semicuantitativo del ARNm CRYAB (Alpha-crystallin B chain), EZR (ezrina) y PCBP1 (poly(rC) binding protein 1) se realizó mediante PCR a tiempo real con un equipo ABI PRISM 7300 y software Sequence Detector v1.4. Los niveles de ARNm se expresaron relativos a la expresión del gen GAPDH y se determinaron mediante ensayos TaqMan. Los niveles de expresión relativos se determinaron mediante el método Ct y los ensayos se realizaron por triplicado.

Inmunohistoquímica en microarray de tejidos

Se desarrolló un microarray de tejidos (TMA) de hueso, compuesto de dos bloques de parafina con 233 núcleos de tejido de 1,5 mm de diámetro procedentes de 46 pacientes afectos de osteosarcoma. Se representaron todos los estadíos de la enfermedad: tumores primarios (37,3%), metástasis pulmonares u óseas (35,4%), recidivas locales (10,1%) y tejido normal de los mismos pacientes (17,2%). El TMA se desparafinó, rehidrató y se incubó con los Ac murino anti-humanos monoclonales para CRYAB y EZR a diluciones 1:150 y 1:100 respectivamente, a temperatura ambiente durante 1h. El TMA se tiñó entonces con el sistema Envision+TM.

Análisis mediante Western Blot

Las céulas se lisaron en buffer RIPA y los lisados se cuantificaron y separaron mediante elecroforesis. Para la detección de la proteína PCBP1 los blots se incubaron durante toda la noche a 4oC con un anticuerpo policlonal diluido 1:500, se lavaron e incubaron con un anticuerpo secundario IgG-HPR a dilución 1:5000. Las proteínas se visualizaron mediante quimioluminiscencia y se utilizó β-actina como proteína control. Los resultados se analizaron en un equipo ImageQuant 400 con el software ImageQuant TL.

Análisis estadístico

Los niveles de expresión génica y los índices de la inmunohistoquímica se compararon mediante tests U Mann-Whitney o Kruskal-Wallis. El estudio estadístico se llevó a cabo con SPSS v15 (SPSS, Chicago, IL, USA).

Resultados

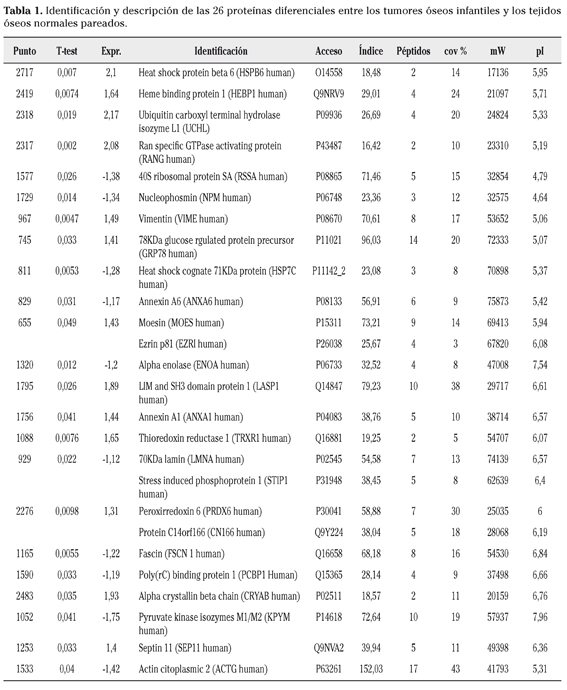

Se obtuvo el perfil proteómico de las 5 líneas de osteosarcoma infantil y los 5 tejidos óseos pareados normales mediante 2D-DIGE. El análisis condujo a la detección de 59 puntos protéicos (t-test, p<0,05). La subsecuente digestión e identificación mediante MALDI-TOF-MS y nano-LC-ESI-MS/MS nos permitió identificar 26 proteínas en las bases de datos Proteinlynx Global Server y Phenyx (Tabla 1). Se estudió en más detalle la implicación de las proteínas CRYAB, PCBP1 y EZR. Los criterios utilizados para seleccionar estas proteínas era:

- Su implicación en un estudio genómico previo.

- Que la diferencia de cantidad era significativa entre tumores y normales.

- La función de la proteína en la patología y/o fisiología del hueso.

CRYAB (crystallin α/β) en el osteosarcoma infantil

Esta proteína se detectaba en mayor cantidad en osteosarcomas comparado con huesos normales (p=0,03). La proteína posee propiedades antiapoptóticas y su participación en la vía molecular de señalización de las tirosinquinasas encaja bien en un modelo de carcinogénesis. Se determinó la expresión de CRYAB mediante PCR tiempo real con sondas TaqMan en un grupo de 14 osteosarcomas infantiles y los tejidos óseos normales pareados y se detectó un incremento significativo de CRYAB en los osteosacomas (64%, 9 de los 14 pareados). El estudio inmunohistoquímico de la expresión de CRYAB en el TMA reveló un incremento significativo de la expresión de la proteína en los tumores primarios frente a los normales (p<0,01). El incremento de la expresión era especialmente marcado en los estadíos más avanzados de la enfermedad (metástasis y recidivas locales, p=0,011).

PCBP1 (Poly(rC) binding protein 1) en el osteosarcoma infantil

La cantidad de PCBP1 estaba significativamente reducida en osteosarcomas comparado con los huesos pareados normales en nuestro estudio proteómico preliminar (p=0,033). En un estudio genómico previo con GeneChip HG-U133A (Affymetrix) se detectó una reducción significativa del ARNm codificante para esta proteína y también una alteración de PCBP2, en osteosarcomas comparados con los tejidos óseos normales.

Se utilizó PCR con sondas TaqMan para determinar la expresión de PCBP1 en un grupo de 14 osteosarcomas y los tejidos óseos pareados y, a pesar de los estudios de genómica y proteómica previos, no detectamos un cambio significativo de la expresión del gen codificante (p=0,445). Con el fin de investigar la posibilidad de que la cantidad de proteína se vea afectada por un mecanismo post-transcripcional, se llevó a cabo un estudio de WB para cuantificar la cantidad de proteína PCBP1. En todos los pareados excepto en 3 (11 de 14 parejas) existía más proteína PCBP1 en los huesos normales que en los osteosarcomas, aunque la diferencia no llegaba a alcanzar la significación estadística.

EZR (ezrina) en el osteosarcoma infantil

La ezrina es una proteína del citoesqueleto implicada en la regulación del crecimiento y del proceso de metástasis en varios tumores sólidos humanos, entre los cuales se encuentra el osteosarcoma. En nuestra serie de tumores infantiles, la ezrina se encontraba sobre-representada en tumores (p=0,033); además, el análisis con PCR a tiempo real reveló un incremento del ARNm de EZR en 10 de 14 pareados osteosarcoma/normal (71,4%). El estudio inmunohistoquímico de EZR en el TMA indicó la existencia de un incremento significativo de los niveles de EZR en los estados más avanzados de la enfermedad (metástasis y recidivas locales) frente a los tumores primarios (p=0,03).

Conclusiones

Existen muy pocos trabajos sobre el estudio genómico y/o proteómico del osteosarcoma infantil y los que han sido publicados poseen algunos inconvenientes, entre los cuales los más importantes son la falta de un grupo adecuado de controles, la falta de un grupo suficiente y representativo de casos y la ausencia de un grupo independiente de muestras para la validación. Con el objetivo de obtener resultados que no estuvieran limitados por esos inconvenientes, hemos diseñado un estudio pareado en que comparamos muestras de osteosarcomas pediátricos primarios obtenidos al diagnóstico con muestras de tejido óseo normal de los mismos pacientes obtenidas en el momento de la cirugía del tumor primario.

En nuestro estudio comparativo de osteosarcomas y sus tejidos óseos normales pareados detectamos 59 puntos proteicos diferenciales en los geles bidimensionales, de las que se consiguió identificar 26 proteínas, incluyendo CRYAB, PCBP1 y ezrina. El hecho de que en nuestro estudio se identificara ezrina entre las proteínas candidatas, que es un marcador conocido de malignidad en el osteosarcoma, le da validez a nuestro modelo y al diseño subyacente a nuestro protocolo.

Finalmente, dado que hasta 70% de los pacientes con osteosarcomas localizados son supervivientes a largo plazo y que los factores limitantes de la supervivencia son el desarrollo de metástasis y una respuesta insuficiente al tratamiento antitumoral, el estudio comparativo presentado aquí podría ser de gran ayuda para la identificación de proteínas y genes implicados en el desarrollo de metástasis y/o quimiorresistencia en el osteosarcoma pediátrico.

Detección precoz de cáncer de pulmón, enfisema y enfermedad pulmonar obstructiva crónica mediante TC helicoidal y pruebas de función respiratoria. Identificación de la población de mayor riesgo de desarrollar cáncer de pulmón mediante medición de citoquinas en plasma periférico

J.P. de Torres Tajes

Departamento de Neumología. Clínica Universidad de Navarra.

Fundamento

El cáncer de pulmón es el tumor maligno más común y con mayor tasa de mortalidad. En el momento del diagnóstico la supervivencia a 5 años es sólo del 15%. Recientes datos publicados sugieren que programas de detección precoz, mediante tomografías computarizadas de baja dosis de radiación (TCBDR) en aquellos pacientes de riesgo, pueden detectar cánceres en estadios tempranos cuyo tratamiento lleva a la curación en el 90% de los casos. Dado que no se puede realizar cribado con TCBDR a todos los pacientes fumadores de riesgo, se deben identificar grupos de mayor riesgo que aumenten el coste beneficio de estos programas de cribado para poder realizar a escala masiva. Datos existentes en la literatura sugieren que los pacientes con obstrucción de la vía aérea tienen un riesgo aumentado, independientemente del tabaco consumido, de desarrollar cáncer de pulmón.

Existen datos que sugieren que para el desarrollo de cáncer de pulmón es necesaria la presencia de una inflamación sistémica que favorezca el desarrollo de dichos tumores.

Este trabajo se enmarca dentro un proyecto mayor en el que se pretende indentificar grupos de riesgo aumentado para desarrollar cáncer de pulmón dentro de fumadores o ex fumadores. Para ello, de una muestra amplia de pacientes fumadores o ex fumadores que participan en un programa de cribado para detección precoz de cáncer de pulmón, se indentifican cuatro grupos de riesgo: fumadores sanos, fumadores con obstrucción bronquial, fumadores con enfisema en el TCBDR y fumadores con obstrucción bronquial y enfisema.

El objetivo principal de este trabajo es determinar si cada uno de estos grupos tienen un perfil de citoquinas inflamatorias diferente que se asocie al posterior desarrollo de cáncer de pulmón.

Material y métodos

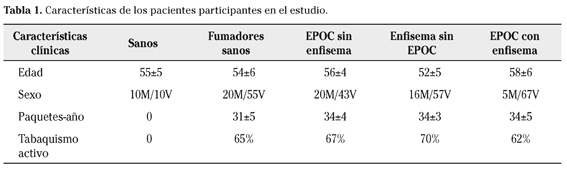

De una muestra amplia de participantes del estudio IELCAP-Universidad de Navarra se indentificaron de manera aleatoria 4 grupos de pacientes con similar edad, sexo y consumo de tabaco. También se incluyeron una muestra de 20 pacientes normales, 10 hombres y 10 mujeres, sin patologías previas conocidas que nunca habían fumado y que tenían similar edad.

A los paciente fumadores se les realizó una espirometría con broncodilatador y un TCBDR. Para el diagnóstico de cáncer de pulmón se siguió el protocolo del estudio IELCAP. Para el diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica se definió una relación entre el FEV1 y el FVC <0,70 como lo recomienda la GOLD. Para el diagnóstico de enfisema en el TCBDR se realizó una inspección visual por dos expertos radiólogos independientes que valoraron la presencia de áreas de atenuación.

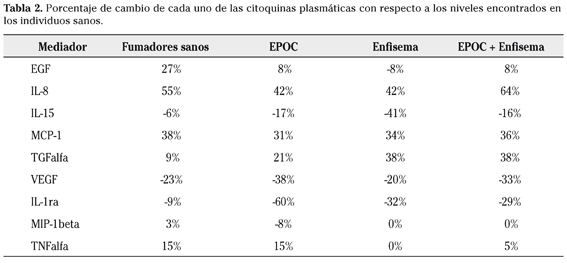

De todos los participantes se obtuvo una muestra de sangre periférica de donde se extrajo plasma par medición de citoquinas inflamatorias mediante un kit comercial MPXHCYTO-60K de Millipore, seleccionando las citoquinas del ensayo a la carta y utilizando el equipo de lectura LUMINEX® Xmap technology. Las citoquinas medidas fueron: IL 1ra, IL 15, IL 8, VEGF, TNF alfa, TGF-alfa, EGF, MCP 1, MIP-1beta.

En el análisis estadístico representamos los valores de las citoquinas mediante su mediana y los percentiles 25-75. Comparamos los niveles de citoquinas entre los grupos mediante pruebas U de Man Whitney. También realizamos correlaciones bivariadas de Spearman entre las citoquinas medidas. Expresamos también el porcentaje de cambio de cada una de las c citoquinas con respecto a los valores encontrados en los sujetos normales.

Resultados

Se lograron reclutar un total de 301 pacientes para participar en el estudio. Las características de los participantes por cada grupo se detallan en las tablas 1 y 2. No se encontraron diferencias entre los participantes fumadores o exfumadores de cada grupo.

Discusión

Nuestros datos demuestran que la respuesta inflamatoria sistémica está aumentada y los antiinflamatorios disminuidos en todos aquellos pacientes que están o han estado expuestos al humo de tabaco de forma crónica. El nivel o grado de respuesta que demuestran cada uno de los factores es diferente en cada uno de los grupos estudiados. Debemos tener en cuenta que se trata de individuos de mediana edad (55 años) que concurren a un programa de detección precoz de cáncer de pulmón y asintomáticos. Nos encontramos en un tramo de edad donde se inician habitualmente los síntomas de dos de las principales causas de muerte ocasionadas por el tabaco: el cáncer de pulmón y la EPOC. Este fenómeno de expresión diferencial de citoquinas periféricas de acuerdo a que se trate de fumadores sanos, con obstrucción bronquial y/o con enfisema, podría explicar porqué los estudios realizados en poblaciones de similares características presentan un riesgo diferencial para desarrollar cáncer de pulmón.

Conclusiones

Los principales hallazgos de este estudio que ha medido los citoquinas pro y antiinflamatorios en sangre periférica para tratar de indentificar un perfil de riesgo para el desarrollo de cáncer de pulmón son los siguientes:

1. Los pacientes que han estado expuestos al humo de tabaco tienen aumentado los niveles de las quemoquinas y los factores de crecimiento proinflamatorios así como descendido los niveles de citoquinas antiinflamatorias y los factores de crecimiento antiinflamatorios.

2. Cada unos de los grupos estudiados muestra un perfil diferente de respuesta inflamatoria plasmática según tengan obstrucción de la vía aérea, enfisema en el TCBDR o ambos.

El seguimiento prospectivo de esta población participante nos permitirá determinar la importancia de nuestros hallazgos. Si algunos de los grupos participantes manifiesta desarrollar más cáncer de pulmón en la evolución nos permitiría sugerir que su perfil inflamatorio diferente es un factor de riesgo para desarrollarlo.

Estudio descriptivo de etiología de la dermatitis palpebral

M. Larrea

Servicio de Dermatología. Hospital de Navarra

Fundamento

La dermatitis de los párpados representa un grupo de dermatosis inflamatorias. El diagnóstico diferencial incluye la dermatitis de contacto alérgica (DCA), dermatitis de contacto irritativa (DCI), dermatitis seborreica (DS), dermatitis atopica (DA), rosácea, psoriasis, infecciones, urticaria y conectivopatías. La primera causa de eccema de párpados es la DCA (46%-72%). Nuestros objetivos al realizar este estudio han sido evaluar la frecuencia de las diferentes patologías que producen eccema palpebral, los factores implicados como género, uso de cosméticos y antecedentes familiares de atopia y, por último, la mejora diagnóstica que supone el testar más baterías de alergenos además de la batería del Grupo Español de Investigación en Dermatitis de Contacto (GEIDC).

Material y métodos

Entre enero de 2006 y diciembre de 2009 fueron seguidos en los servicios de dermatología del Hospital de Navarra y del Hospital García Orcoyen un total de 103 enfermos con diagnóstico de dermatitis palpebral. A todos ellos se les realizó una historia clínica detallada y se les testó la batería estándar de alérgenos del GEIDC. En función de la sintomatología se suplementó el estudio con otras baterías. El estudio se iniciaba un lunes y se realizaban lecturas a los 2, 4 y 7 días. Las pruebas se interpretaron por el mismo dermatólogo. Se determinó la relevancia de las pruebas positivas, clasificándola como relevancia actual (RA) si el alergeno era el responsable de la clínica actual, es decir de la dermatitis palpebral, relevancia pasada (RP) cuando ha causado una dermatitis de contacto en el pasado pero no está implicada en la clínica actual, y relevancia desconocida (RD) cuando el paciente no ha presentado clínica alérgica en relación con esa sustancia. Se realizó un seguimiento clínico a los pacientes para confirmar la relevancia de los resultados.

Resultados

Se estudiaron 103 pacientes (79 mujeres y 24 hombres) y se encontraron un total de 145 parches positivos en 70 pacientes. Con la serie estándar obtuvimos 109 test positivos pero sólo 39 con RA. El alergeno con más resultados positivos fue el níquel (n:36) pero sin RA, excepto un caso de DCA profesional por níquel en una trabajadora de la construcción. El 61% de los parches a níquel presentaban RP en relacion a intolerancia a la bisuteria. Todos los pacientes con parche positivo a níquel eran mujeres. El segundo alergeno en frecuencia fue el kathon CG (n:15), que es un conservante de cosméticos. Todos los parches con RA, ya que todos los pacientes estaban utilizando cosméticos que lo contenían y el eccema se resolvió al suspender su uso. El tercer alérgeno con RA fue la mezcla de perfumes (n:4). Otros alergenos: bálsamo de Perú (n:3), cromo (n:3), tiuram (n:2), lanolina (n:2) y RPTBF (n:2) y con un solo caso etilendiamina, PPDA, MBT, colofonia, carbas, cainas, quaternium 15 y euxyl K400.

Se testó la batería de cosméticos a 83 pacientes y se diagnosticaron 5 pacientes con alergia a 3-dimetil-aminopropilamina (DMAPA), una positividad a fenilmercurio acetato y otro a amerchol. En 54 pacientes se parchearon los productos propios encontrando positividad a 8 cosméticos y medicamentos. En 20 pacientes se realizaron otras baterias encontrando 11 parches positivos en 4 pacientes.

El diagnóstico más frecuente fue DCA con un 36%, de los cuales el 81% (n:30) el agente causal era un cosmético, en el 11% (n:4) un medicamento y en el 8% (n:3) el origen era profesional. El resto de diagnósticos fueron DS(19%), DCI (12%), DA (10%), dermatitis inespecífica (10%), rosácea (6%), psoriasis (3%) y conectivopatía (3%). Se observó que la afectación de canto interno o externo palpebral no se relaciona con DCA, sino con DS o rosácea.

Como único efecto secundario hemos provocado una sensibilización activa al kathon CG en un paciente con DA.

Discusión

Aunque el número de pacientes estudiados es pequeño y no se pueden sacar conclusiones significativas, parece razonable afirmar que en nuestro medio, la principal causa de dermatitis palpebral es la DCA, especialmente la DCA por productos cosméticos que corresponde al 29% de los casos.

Debemos destacar la alta prevalencia de sensibilización encontrada al kathon CG, 14%. La DCA por kathon CG constituye el 40% de todas las DCA. El kathon CG o metilcloroisotiazolinona es un biocida de amplio espectro con un alto poder sensibilizante, lo que hemos podido comprobar al provocar una sensibilización activa en un paciente. El kathon CG es un producto muy ubicuo que podemos encontrar en casi todos los geles de ducha, champús o toallitas húmedas del mercado.

El hecho de presentar una DA o una DS previa no debe ser razón para no realizar las pruebas epicutáneas, ya que hemos encontrado que el 41% de los pacientes con DA y el 39% de los pacientes con DS presentaban una DAC.

Por último, en 11 pacientes no se habrían diagnosticado correctamente todas sus sensibilidades alérgicas si sólo hubiéramos parcheado el true-test y los productos propios, único método diagnóstico con el que contábamos en el Servicio de Dermatología hasta la realización de este estudio, por lo que consideramos que hemos mejorado la calidad de vida del 10% de nuestros pacientes al informarles correctamente sobre todas las sustancias que deben evitar para prevenir su dermatitis.

Implicaciones terapéuticas y pronósticas de la histogenésis de los carcinomas de células grandes de pulmón (CCG). Estudio inmunohistoquímico y molecular

F.J. Pardo Mindán

Servicio de Anatomía Patológica. Universidad de Navarra

Fundamento

Por definición los CCG son tumores indiferenciados y, por tanto, su diagnóstico es de exclusión, después de haber descartado la presencia de carcinoma escamoso, adenocarcinoma o carcinoma anaplásico de células pequeñas. Morfológicamente entonces se incluyen carcinomas que crecen formando nidos y masas de células poligonales con núcleos vesiculares y nucléolos prominentes. Curiosamente en la misma clasificación de la OMS se admite que «ultraestructuralmente se encuentra (en la mayoría de los casos) una mínima diferenciación escamosa o glandular». O sea, que se podría definir a los carcinomas de células grandes como carcinomas escamosos o adenocarcinomas indiferenciados. El proyecto trata de buscar un esquema inmunohistoquímico y/o molecular que permita el diagnóstico histogenético de estos tumores.

Material y métodos

Los CCG de los archivos del Hospital de Navarra y de la Clínica Universidad de Navarra se revisaron según la reciente clasificación de la OMS de los tumores de pulmón. Un total de 101 casos se usaron para hacer un bloque matricial de tejidos (Beecher Instruments, Silver Spring, MD) con los controles correspondientes de tejidos normales (dos muestras), carcinomas escamosos (10 casos) y adenocarcinomas (12 casos). Se aplicaron 92 anticuerpos que podían agruparse en dos: anticuerpos relacionados con el diagnóstico y anticuerpos candidatos a estar relacionados con el pronóstico. Los resultados se estudiaron aplicando tablas de contingencia y grado de significación con el test de Pearson.

Resultados

El diagnóstico inicial de los CCG fue: 82 (81,3%) CCG clásico, 7 (6,9%) CCG neuroendocrinos, 6 (5,9%) linfoepitelioma-like CCG, 3 (2,9%) CCG basaloide, 2 (2%) CCG de células claras y 1 (1%) CCG con fenotipo rabdoide. Los CCG clásicos se caracterizaban por la pérdida de la tinción para CK5/6, CK14 positivo, pérdida de MOC 31 y positividad para EGFR, PDGFR-a y c-kit. 27 de 82 CCG clásicos (32,9%) se reclasificaron como adenocarcinomas, porque coexpresaban TTF-1, CK7, y CK19 y eran negativos para p63. 31 (37,8%) de 82 CCG clásicos se reclasificaron como carcinomas escamosos poco diferenciados basados en su positividad para 34bE12, p63, trombomodulina y CD44v6. 16 (19,5%) de 82 CCG clásicos correspondían a carcinomas adenoescamosos indiferenciados porque compartían marcadores inmunohistoquímicos con carcinomas escamosos y adenocarcinomas.

Discusión

El uso de 7 marcadores inmunohistoquímicos (TTF-1, CK7, CK19, p63, 34bE12, trombomodulina, y CD44v6) reduce dramáticamente el número de cánceres de pulmón que han de diagnósticarse de CCG ya que permiten la identificación de carcinomas escamosos, adenocarcinomas y carcinomas adenoescamosos poco diferenciados.

Respecto al pronóstico ningún marcador era por sí mismo predictivo de la respuesta a quimioterapia o de la supervivencvia del paciente. La baja expresión de p53, MMP-9, RB y la alta expresión de PTEN, c-kit y de los marcadores neuroendocrinos mostraban una tendencia a correlacionarse con una mayor supervivencia, aunque no se asociaban a la respuesta a quimioterapia.

Ensayo clínico piloto de una pauta de inmunizaciones repetidas mediante inyecciones de células dendríticas maduras cargadas con lisado de tejido tumoral autólogo aplicadas por vía intraganglionar a pacientes con carcinoma renal avanzado

J.L. Pérez Gracia

Departamento de Oncología. Clínica Universidad de Navarra

Fundamentos

La inmunoterapia celular con células dendríticas (CD) cargadas con antígenos autólogos del tumor ha demostrado actividad clínica, aunque en un número de pacientes pequeño. Por ello, es preciso mejorar los resultados de esta estrategia y aumentar nuestro conocimiento sobre la respuesta inmunológica antitumoral y los fenómenos de migración celular asociados para así comprender mejor estos fenómenos y plantear vías futuras de desarrollo. En este proyecto se han añadido varios elementos novedosos de inmunoterapia combinada para mejorar la eficacia clínica.

Material y métodos

Objetivos

- Principal: confirmar la actividad clínica de esta estrategia mediante la respuesta tumoral (criterios RECIST).

- Secundarios: determinar seguridad, respuesta inmunitaria antitumoral (mediante estudios de hipersensibilidad retardada, ELISPOT, actividad de células Natural killer y concentración de citoquinas en el suero) y migración de las CD en el organismo mediante marcaje con oxinato de 111-Indio.

Metodología

Se realizaron inmunizaciones repetidas de CD maduras cargadas con lisado tumoral autólogo como fuente de antígenos tumorales. Introduciremos los siguientes elementos novedosos con el fin de potenciar la eficacia:

- Preadministración de ciclofosfamida para disminuir el número de células T reguladoras supresoras.

- Maduración/activación de las CD con TNF-α, IFN-α y RNA de doble cadena (Poly I:C grado GMP).

- Administración intraganglionar de las CD en ganglios inguinales.

- Administración de 2 ciclos de tratamiento separados por un mes, cada uno de 4 inmunizaciones diarias.

- Seguimiento gammagráfico de las CD mediante una dosis trazadora marcada con oxinato de 111-Indio.

- Administración de GM-CSF e Interferon-a pegilado adyuvantes por vía sistémica.

Resultados y discusión

Se han tratado un total de 15 sujetos, habiéndose decidido no continuar el reclutamiento por ser este número de pacientes suficiente para establecer conclusiones. Aún no se ha realizado el análisis definitivo de los datos pero podemos establecer las siguientes conclusiones:

- La administración del tratamiento es factible y segura.

- Es posible trazar la migración de las células dendríticas mediante gammagrafías con indio.

- Las dosis de ciclofosfamida previas al tratamiento producen una disminución de las células T reguladoras.

- No se han observado respuestas objetivas aunque sí algunas estabilizaciones de la enfermedad.