My SciELO

Services on Demand

Journal

Article

Indicators

-

Cited by SciELO

Cited by SciELO -

Access statistics

Access statistics

Related links

-

Cited by Google

Cited by Google -

Similars in

SciELO

Similars in

SciELO -

Similars in Google

Similars in Google

Share

Enfermería Global

On-line version ISSN 1695-6141

Enferm. glob. vol.21 n.68 Murcia Oct. 2022 Epub Nov 28, 2022

https://dx.doi.org/10.6018/eglobal.502291

Originais

A adaptação da família: do diagnóstico ao tratamento da condição crônica da criança

1Universidade Federal de Pelotas. Pelotas – Rio Grande do Sul, Brasil

Objetivo:

Conhecer a adaptação das famílias do diagnóstico ao tratamento da condição crônica da criança.

Material e métodos:

Pesquisa qualitativa, oriunda de estudo multicêntrico, os dados aqui apresentados referem-se a coleta feita na cidade de Pelotas/RS, no ano de 2019. Participaram da pesquisa 15 familiares/cuidadores de crianças com condições crônicas internadas em unidades de pediatria de hospitais do município. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas e as informações foram analisadas por meio da análise temática e interpretadas pelo referencial teórico: A Teoria de enfermagem - O modelo de adaptação de Roy.

Resultados:

Dos participantes da pesquisa dez eram mães, três pais e duas avós. Os familiares realizam uma trajetória em busca do diagnóstico da criança, enfrentando dificuldades nessa vivência, tais como impacto diante do diagnóstico, riscos e repercussões da doença, assim como a falta de informações e comunicação ineficaz entre profissionais e familiares, além de dificuldade no deslocamento para realização do tratamento.

Considerações finais:

É necessário refletir criticamente sobre a abordagem às famílias das crianças com condições crônicas, visando a identificação das situações de vulnerabilidade enfrentadas por essas para que os profissionais possam atendê-las primando pela integralidade do cuidado com base em suas demandas. Ademais, é imprescindível adotar uma comunicação eficaz, aprimorando o processo de trabalho no sentido de melhorar o diálogo e o entendimento para com as famílias sobre o diagnóstico, os riscos, o tratamento e as repercussões advindas da doença crônica da criança.

Palavras-chaves: Família; Criança; Doença crônica; Teoria de enfermagem

INTRODUÇÃO

Na perspectiva do Modelo de Adaptação de Roy1, cada pessoa vivencia singularmente, os processos de adaptação aos quais é exposta, uma vez que para a teórica a pessoa é compreendida como um sistema adaptativo, que responde constantemente à estímulos do meio ambiente interno e externo. Quando uma criança vivencia o processo de adoecimento e o enfrentamento do diagnóstico de uma condição crônica, ela, assim como sua família, necessita repensar e reorganizar a sua vida para que seja possível o retorno ao equilíbrio.

A doença crônica na infância gera impactos na vida da criança e de sua família, pois não se espera que durante essa fase seja vivenciado o adoecimento e a constatação de uma condição que irá acompanhar a criança por um longo tempo, ou por toda a vida2. O diagnóstico da condição crônica na infância vem acompanhado da necessidade de uma série de adaptações para suprir as demandas de cuidados advindos com a nova condição existencial da criança, tais mudanças estão relacionadas com a maneira como os envolvidos entendem o mundo e se relacionam com a sociedade3.

Esse contexto, gera na família reações sob circunstâncias específicas com as mudanças advindas da nova condição da criança, esta tem por consequência o comportamento que é constatado através de uma resposta adaptável, que promove na família a integralidade, sobrevivência e crescimento diante da situação. Além disso, pode gerar uma resposta ineficaz, o que não contribui para adaptação do momento vivido, ameaçando a sobrevivência, o crescimento e o domínio daquilo que circunda a criança1.

As crianças e suas famílias vivenciam momentos de insegurança e medo desde a busca pelo diagnóstico, durante ele e após, pela incerteza de como será a vida dali por diante4. O diagnóstico da condição crônica é, na maioria das vezes, difícil e demorado. A família e a criança percorrem longas caminhadas até obtê-lo e para realizar o tratamento, com idas e vindas a muitos serviços de saúde, procurando pela resolutividade de seus problemas (5)(6. Todo esse processo faz com que a criança e a família necessitem se adaptar e isso não ocorre ‘magicamente', ou seja, para que consigam manter sua integridade a adaptação deve ocorrer frente a todas as situações apresentadas.

Destaca-se que as crianças com condição crônica e suas famílias precisam se adaptar a necessidade de buscar serviços de saúde e educação, alterações financeiras, na alimentação, nas suas rotinas7. Vivenciar, positivamente, o processo de adaptação à condição crônica da criança pode ser facilitado segundo o modelo de adaptação de Roy1) por meio das redes de apoio, as quais são consideradas responsáveis pela capacidade do ser humano de adaptar-se.

Com base no exposto, considera-se necessário ampliar o conhecimento acerca da adaptação das famílias de crianças ao diagnóstico e tratamento, visando elaborar estratégias para fornecer cuidados mais adequados a suas demandas, bem como minimizar os efeitos negativos da doença crônica em suas vidas. Para tanto, elaborou-se a seguinte questão de pesquisa: Qual o processo de adaptação vivenciado pelas famílias desde o diagnóstico até o tratamento da condição crônica da criançá E com o objetivo: Conhecer a adaptação das famílias do diagnóstico ao tratamento da condição crônica da criança

MATERIAL E MÉTODO

Tipo de estudo

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, elaborada a partir de um recorte de uma pesquisa multicêntrica desenvolvida em quatro municípios do Rio Grande do Sul (Porto Alegre, Santa Maria, Palmeiras das Missões e Pelotas) e um município de Santa Catarina (Chapecó), intitulada ‘Vulnerabilidades da criança e do adolescente com doença crônica: cuidado em rede de atenção à saúde', sendo que as informações aqui apresentadas se referem a coleta realizada na cidade de Pelotas/RS.

>Participantes da pesquisa

Participaram 15 familiares/cuidadores, sendo dez mães, três pais e duas avós. As informações atingiram a saturação, pois nenhum novo elemento foi encontrado nas falas de novos participantes, não sendo necessário o acréscimo de novas informações para compreensão do fenômeno estudado8. Os critérios de inclusão foram: ser familiar/cuidador de criança com seis a 12 anos diagnosticada com condição crônica. Foram excluídos os familiares/cuidadores de crianças em cuidados paliativos ou em situações críticas de vida.

Coleta dos dados

Por se tratar de um estudo qualitativo, a sua elaboração procurou atender ao checklist de recomendações dos Critérios Consolidados de Relato de Pesquisa Qualitativa (COREQ)9. As informações foram coletas pelos membros do Grupo de Pesquisa no município de Pelotas, sendo eles previamente treinados. A coleta ocorreu nas residências dos familiares/cuidadores, o encontro foi previamente agendado com cada participante.

A coleta das informações ocorreu no ano de 2019, com os familiares/cuidadores de crianças com condição crônica que estiveram internadas nas pediatrias dos três hospitais públicos do município, dois hospitais com atendimento a conveniados e pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) e um exclusivamente com assistência pelo SUS. Utilizou-se entrevistas semiestruturadas, com questões abertas e fechadas sobre a perspectiva dos familiares/cuidadores acerca da vivência da condição crônica da criança. Essas tiveram duração média de 60 minutos, foram gravadas em aparelho celular e transcritas na íntegra, manualmente (com dupla conferência).

Procedimentos de análise de dados

A análise das informações ocorreu de forma dedutiva, por meio da análise temática, método utilizado para identificar e analisar temas das informações coletadas, e a partir destes temas organizar e descrever as informações de forma minuciosa, interpretando aspectos sobre o tema de pesquisa10.

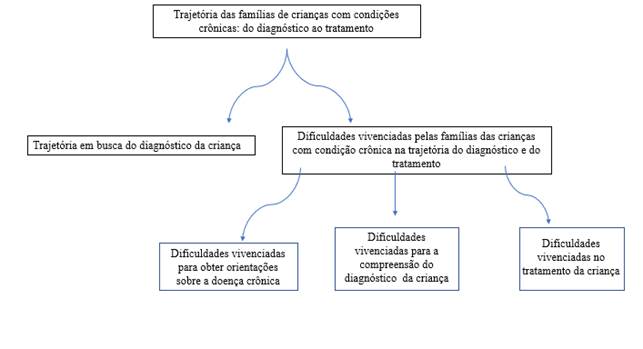

A análise temática10 é constituída de seis passos: (1) aproximação com as informações transcritas, por meio de leitura e releitura; (2) formação dos códigos iniciais, com objetivo de atribuir sentido a eles de forma sistemática, entre os significados semelhantes; (3) associação dos temas, definindo nomes e organização das informações mais relevantes conforme a questão norteadora; (4) confirmação dos temas de acordo com as codificações e criação do mapa temático; (5) constituição dos nomes dos temas, por meio da análise final das temáticas elencadas; (6) extração dos resultados, formação do relatório de análise englobando o que é essencial sobre as informações10. Apresenta-se a seguir o mapa temático construído.

Ainda, para interpretação das informações utilizou-se como referencial: A teoria de enfermagem - O modelo de adaptação de Roy1. Conceituando a pessoa que é considerada nesse estudo o familiar/cuidador, ela é um sistema holístico e adaptável, em que a entrada, por meio de estímulos, ativa mecanismos reguladores e cognitivos com objetivos de manter a adaptação; e as saídas das pessoas (familiares/cuidadores), como sistemas, são as suas respostas, isto é, os seus comportamentos, que por sua vez tornam-se retroalimentação para a pessoa e para o ambiente, sendo categorizadas como respostas adaptativas.

Ao considerar que um mesmo estímulo causa comportamentos diferenciados nos indivíduos, por estar relacionado a fatores intrínsecos de enfrentamento, a teoria de Callista Roy permite reconhecer que as pessoas que passam por algum agravo, mediante estímulos, podem desencadear respostas, ora adaptativas ora não1.

Neste contexto, tais estímulos podem ser focais, residuais e contextuais e estes passam por modos adaptativos, sendo eles: o modo fisiológico que é voltado para o atendimento de necessidades básicas para a manutenção da integridade fisiológica da pessoa; o modo de função de papel que identifica os padrões de relação interpessoal refletidos pelos papéis que as pessoas assumem; o modo de autoconceito que é direcionado ao atendimento das necessidades psíquicas; o modo de interdependência, por sua vez, atua sobre as necessidades afetivas, identificando os padrões de valor humano afeição e amor1. A partir da entrada dos estímulos, passando pelos modos adaptativos os familiares terão a saída, em outras palavras, seu comportamento perante o momento vivido.

Procedimentos éticos

Respeitou-se os preceitos éticos preconizados na Resolução 466/1211, coletando-se as informações após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) sob o parecer número 1.523.198 CAEE 54517016.6.1001.5327. Foi solicitado aos participantes a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) no qual constava o objetivo da pesquisa, seus riscos e benefícios. Além disso, a confidencialidade das entrevistadas e entrevistados foi mantido, utilizando a consoante ‘F' (Familiar) seguida por um numeral sequencial (F1, F2, F3...) para nominá-los.

RESULTADOS

Em relação ao perfil dos familiares/cuidadores 12 eram do sexo feminino e três do sexo masculino. A faixa etária variou de 25 a 68 anos, quanto à escolaridade seis participantes possuíam o ensino fundamental incompleto, três ensino médio incompleto, dois ensino médio completo, um era analfabeto, um com ensino fundamental completo, um tinha superior completo e um com pós-graduação incompleta. A renda familiar variou de R$937,00 a R$5.080,00. Acerca da situação conjugal nove cuidadores/familiares conviviam com esposo(a)/companheiro(a), quatro eram solteiros(as) e dois separados(as)/ divorciados(as)/ viúvos(as).

Dentre os diagnósticos apresentados pelas crianças estavam: anemia falciforme, talassemia, asma, lesão renal, paralisia cerebral, síndrome de West, hidrocefalia, mielomeningocele, diabetes mellitus, síndrome de Williams, autismo, fenilcetonúria, osteomielite, hipotireoidismo congênito e síndrome de Down.

Trajetória em busca do diagnóstico da criança

Para encontrar o diagnóstico correto da criança os participantes revelaram que foi necessário percorrer uma caminhada longa e demorada, com muitos obstáculos a serem enfrentados. Nesse processo, as famílias se defrontaram com o estímulo focal, que é permeado por um evento inicial, que chama sua atenção, evidenciado pela situação em que ao procurar atendimento no serviço de saúde a demanda da criança não pode ser suprida naquele nível de atenção, assim, foram encaminhos para outros serviços que pudessem ser efetivos para aquele caso, prolongando a jornada em busca de um diagnóstico.

Ela começou a urinar muito, aí a gente consultou, foi direto no hospital, através do Pronto Socorro e aí encaminharam para o hospital e ela já ficou baixada (internada) lá. [...] ela urinava muito, tinha muita sede e anteriormente ela tinha tido uma infecção de urina, não sei se foi um fator desencadeante ou não [...]. Daí ficou no (nome do hospital), que fez o tratamento, ficou baixada (internada), foi diagnosticada aí a doutora dela dali em diante começou a tratar ela e acho que é a mesma até hoje. (F7)

Primeiro a minha esposa desconfiou, achou que era e ela procurou uma farmácia onde fez o exame ali na farmácia mesmo. Daí estava alterado, estava bem alto o açúcar (glicose) e aí pediu para gente passar na UPA (Unidade de Pronto Atendimento). [...] depois da UPA encaminharam nós para o hospital. (F12)

Na fala de F5, pode-se constatar que foram realizados vários encaminhamentos, passando por serviços, nos níveis primário, secundário e terciário de atenção à saúde, experienciando diagnósticos errôneos, confrontando a família com estímulo focal, e ao chegar ao nível hospitalar (terciário), enfim a criança recebeu ao diagnóstico real de sua condição de saúde.

Primeiro a gente foi no posto (Unidade Básica de Saúde). E do posto a gente foi para o PS (Pronto Socorro), no PS eles fizeram exames nela, e acharam que era apendicite. Mas, não deixei operar nem nada até mandar a gente para o (nome do hospital) onde lá eles viram que era uma infecção nos rins. (F5)

Por outro lado a fala de F13 refere um percurso ainda maior, aqui transparecendo além de um estímulo focal, o estímulo contextual, pois nesse caso, inicia-se com o primeiro atendimento, ainda sem diagnóstico, dando alta para casa. Depois foi vivenciado o agravamento, retornando sua trajetória em uma busca de um diagnóstico por diversos serviços de saúde, nos quais a família se deparou com um contexto que já não é mais estranho, os estímulos contextuais evidenciam-se pelos sentimentos vivenciados, ambiente de cuidado, os indivíduos que os compõem, tornando essa trajetória ainda mais angustiante diante da não resolutividade.

[...] a primeira vez que a gente viu isso (processo de infecção no pé da criança), eu levei ele (criança) no PS (Pronto Socorro) e lá limparam e disseram que não tinha nada ali [...]. Mandaram a gente embora. Viemos embora para a casa. [...] começou a subir o vergão e um febrão. [...] aí levei de volta [...]. Acharam melhor entrar com antibiótico para tentar combater a febre [...]. Deram um monte de remédio. E nos mandaram para (nome do hospital) para fazer uma drenagem [...] Depois passou um baita (adjetivo para excessivamente grande) tempo para eu conseguir outro atendimento para ele. Porque quando levava ele (criança) nas revisões onde fez a drenagem. [...] o médico dizia para mim que o pé dele estava bem, estava normal [...]. Fui para a casa com ele, e ele seguiu tendo dor e aí depois de uns três meses não passou. Aí levei ele na (nome do hospital). [...] o doutor (nome do médico) que atendeu ele, disse assim “mãe, esse pé dele tem um grande erro, só que eu não posso mexer, não fui eu que fiz, então eu não sei o que fizeram aí dentro. Nenhum médico vai pegar o erro de outro”. [...] depois com o tempo que eu fui na promotoria da justiça, no conselho tutelar e ai eu consegui que fizessem o tratamento dele lá (nome do hospital), [...] quando eu trouxe o histórico que ele disse “ele tinha até uma biópsia, olha aqui” e na biópsia já tinha dito que ele estava com osteomielite e ninguém me falou nada, e ninguém nem tratou ele daquilo. (F13)

Nessa fala evidencia-se a demora e a longa caminhada necessária para diagnosticar o filho com doença

Dificuldades vivenciadas para obter orientações sobre a doença crônica

Dentre as dificuldades vivenciadas pelos familiares a respeito do diagnóstico da condição crônica da criança apresenta-se a dificuldade em obter orientações sobre a doença que a criança possui.

Os relatos dos participantes expressam a vivência de momentos de surpresa e incertezas em relação ao diagnóstico e ao futuro da criança. Essas incertezas são ainda maiores pelo fato de que, muitas vezes, faltam informações sobre a condição, o diagnóstico e suas possíveis repercussões para a vida das crianças, deixando os familiares ainda mais apreensivos a respeito do futuro dessas crianças e surpresos quando ocorre alguma complicação perante o diagnóstico, assim, os familiares são estimulados de forma focal:

Mas nunca me falaram que podia ter risco de AVC (Acidente Vascular Cerebral). O AVC quando aconteceu foi um susto para mim, porque até então eu nem imaginava. [...] foi uma surpresa. (F1)

Foi bem quando ele nasceu. [...] a gente ficou um mês no hospital, na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo). Só que lá mentiram muita coisa para gente no hospital, porque até foi erro no parto que ele nasceu de oito meses, circular de cordão, demoraram para fazer o parto dele também [...]. Depois de dois dias ele pegou uma infecção, deu meningite, diziam para nós que ele ia ficar só puxando uma mãozinha tortinha, puxando uma perninha torta, é o que diziam [...]. Mas quando a gente foi a Porto Alegre (Capital) [...] os médicos se apavoraram [...] disseram que se ele não tivesse aqui não acreditariam que estaria vivo pelos danos que ficou no cérebro dele [...]. (F3)

Mas no mais não tinha nada, nem na ultrassonografia que eu fiz nunca mostrou o que que ela tinha [...]. Quando ela nasceu mesmo que a gente soube a doença dela [...]. Facilidade não tem nenhuma e dificuldade tem bastante [...]. (F6)

Ninguém me falou nada, e ninguém nem tratou ele daquilo. (F13)

Dificuldades vivenciadas para a compreensão do diagnóstico da criança

Frente ao diagnóstico de doença crônica na infância, evidenciou-se as dificuldades vivenciadas pelas famílias na compreensão do diagnóstico:

Eles só falaram que tinha aquela doença, por isso que era o motivo dela chorar. [...] que tinha a posição certa para dormir também, foi isso que eles falaram [...]. O tratamento [...] no começo elas falaram de fazer nebulização porque ela era muito novinha, no caso, para fazer a bombinha. (F4)

[...] porque é difícil, a doença dele, para gente está sempre ali, sempre em cima [...]. Essa doença vai ficar para o resto da vida assim dele. [...] eu não sei, eu só sei dizer assim, a gente sempre tratou, ele continua sempre com os mesmos remédios [...]. (F9)

[...] até é passado (informações), mas é que eles passam assim tanta informação e a gente não entende nada da doença que a gente vai engatinhando aos poucos e aprendendo, o que vai acontecendo a gente vai ouvindo muito a história de quem já tem, e a gente vai aprendendo aos poucos. Muita coisa que eu não sei [...] até agora eu não entendo o que é a tal da cetoacidose eles explicam e cada um explica de um jeito. (F11)

A única informação assim no caso é que ele tem que fazer cirurgia [...] Ele tem [...], não sei o nome da doença [...] é um sopro, tipo um sopro não sei dizer o nome a doença. (F14)

Observa-se, nos relatos, que os profissionais passam informações a respeito do diagnóstico, mas muitas vezes, a família possui dificuldade em compreender o que lhe foi dito a respeito da condição. Ou ainda, as informações não demonstram a clareza a respeito da real condição dessa criança. A família entende que é uma condição crônica, que necessita de tratamento e acompanhamento contínuo com profissionais de saúde, porém o entendimento é limitado, ao ponto de que não mostram compreender detalhadamente a respeito da condição clínica da criança, das necessidades e das limitações que essa criança poderá apresentar.

O entendimento limitado por parte dos familiares é atravessado pelo estímulo focal, ao ponto em que se define um diagnóstico, mas também residual, por já estarem imersos no sistema de saúde, sendo comunicados do diagnóstico. Porém, não há uma comunicação eficaz entre familiares e profissionais de saúde, o que traz lembranças de dificuldades já vivenciadas anteriormente, assim, transversalmente gera um modo adaptativo de interdependência, que se caracteriza pela dependência entre as partes. Neste contexto, para que a comunicação seja efetiva, necessita ser clara, proporcionando segurança de compreensão aos familiares.

Dificuldades vivenciadas no tratamento da criança

Mesmo com o diagnóstico definido, a família inicia uma nova peregrinação com a criança em busca de oportunizar o tratamento adequado que a condição crônica exige. Somando-se as incertezas e a falta de informações as famílias passam por diversos serviços de saúde e profissionais em que, muitas vezes, é necessário se deslocar a outras cidades para dar seguimento ao tratamento adequado à criança, o que é apontado como uma grande dificuldade.

Observa-se nesse contexto, os estímulos residuais que são os estímulos ambientais dentro e fora da pessoa, cujos efeitos da situação não são centrais, assim, o que era para ser central, a condição de saúde da criança, passa a ser a não resolutividade do caso com a peregrinação por vários serviços. Deste modo, a pessoa pode não ter consciência da influência desses fatores, ou poderá não ser bem claro até onde eles influenciam o indivíduo. Além disso, esse estímulo também interage com o modo adaptativo função do papel, pois apesar dos familiares serem os cuidadores principais eles dependem do direcionamento e cuidado dos serviços de saúde e dos profissionais para sua resolubilidade.

[...] para o tratamento a gente foi primeiro no Centro de Especialidades, aí a médica estava de licença maternidade na época e a gente foi para Porto Alegre (capital) para pesquisar de onde é que vinha (a doença), para fazer todos os testes genéticos [...]. (F1)

Levava ele (criança) ali (Unidade Básica de Saúde), aí depois encaminhava ele para lá (Pronto Socorro) [...]. Aí levava ele e ele ficava internado, ficava uns quatro dias e depois transferiam ele lá para o (Hospital do município) [...]. parava uma semana em casa e ia de novo [...]. (F2)

Ele foi levado aqui no (nome da Unidade Básica de Saúde), aí consultou, o médico disse que tinha que usar bombinha, mas era crise assim, não era crise tão forte. [...] então ele fazia esse tratamento, [...] e parava a crise. Depois [...] ele teve a crise mais forte [...] que aí teve que ir para o PS (Pronto Socorro) e aí internou. Teve que internar, depois foi para (Hospital do município) e depois teve um encaminhamento para a Faculdade (Ambulatório da Faculdade de Medina). (F8)

[...] ela fez o teste do pezinho com quatro dias depois ela repetiu mais três exames no Centro de Especialidades, aí a gente concluiu o que ela tinha quando ela tinha um mês. Ai que a gente já ficou sabendo lá em Porto Alegre (Capital) [...] na época quando ela nasceu não tinha informação nenhuma sobre a doença. (F10)

[...] o encaminhamento para a faculdade (Ambulatório da Faculdade de Medina) [...] eu nunca consegui, até por telefone eu já tentei [...]. Não tem como ter acompanhamento, [...]. As fichas, que são poucas né? Não são muitas, e não é todos os dias que eles dão fichas. É só um dia, se tu perdes aquele dia tu esperas até o outro mês para conseguir. (F15)

Com base nas falas apresentadas identifica-se a trajetória longa que é percorrida inicialmente pelos familiares das crianças em condição crônica para o atendimento e a obtenção do diagnóstico, percorrendo diversos serviços de saúde. Esse processo é permeado por dificuldades, no que tange ao atendimento, à definição do diagnóstico e novas informações sobre a condição clínica são geradoras de surpresas e incertezas em relação as informações sobre riscos, possíveis complicações que a criança apresentou ou poderá apresentar. Outro fator dificultador rege sobre o não entendimento da família sobre a real condição da criança e de seu tratamento, o que demonstra uma falha na comunicação entre profissionais e famílias.

Assim, o que é focal, num dado momento, tornar-se-á contextual, e o que é contextual poderá se tornar residual. Além disso, os estímulos se unem para formar o nível de adaptação, ponto de mudança que representa a capacidade da pessoa para responder positivamente a uma situação. No âmbito do modelo, as respostas a estímulos não são limitadas aos problemas, mas pelo contrário, o modelo integra todas as respostas do sistema adaptável. Estas respostas são chamadas de comportamento.

DISCUSSÃO

A pesquisa em questão evidenciou a longa jornada percorrida pelas famílias em busca do diagnóstico para a criança, o que atrasa o tratamento adequado, muitas vezes, agravando o quadro clínico. Corroborando com esses achados, estudo mostra que a busca pelo diagnóstico correto da condição crônica na infância pode ser demorada, caracterizando-se por várias idas a diversos estabelecimentos de saúde e que, muitas vezes, não são resolutivos, tornando o caminho angustiante12. A demora faz com que a família vivencie sentimentos de ansiedade, medo, culpa e sofrimento, além disso, o diagnóstico inexato pode prolongar os sintomas da criança além de agravá-los, gerando assim complicações em seu estado de saúde13.

No funcionamento do sistema adaptativo, define-se sistema como algo que influencia todos os modos adaptativos, com um conjunto de partes interligadas que além de ser um todo e ter partes relacionadas, tem, igualmente, entradas, saídas, processo de resposta e controle. As entradas são os estímulos e podem originar-se externamente, do meio ambiente, e internamente. A resposta da pessoa é a saída, assim podendo ser essa um comportamento adaptável ou não1.

Diante do exposto, na trajetória das famílias pelos serviços de saúde, as suas entradas que são estímulos podem ser visualizadas externamente pelos diversos serviços de saúde que elas percorrem, e internamente pela angústia vivenciada ao não obter uma resolutividade efetiva do diagnóstico da criança, este estímulo é denominado estímulo focal, pois confronta a família no ato, em um acontecimento que chama sua atenção.

Segundo estudo14) na maioria das vezes os profissionais de saúde não estão preparados para diagnosticar a doença crônica na infância, a existência de peculiaridades gera medo e insegurança. Considera-se que essa população necessita de cuidados contínuos, destacando a necessidade de os profissionais estarem preparados e capacitados para atender com qualidade e resolutividade as crianças com doenças crônicas e suas famílias.

Nesta pesquisa, os participantes destacaram a dificuldade dos profissionais da saúde em diagnosticar e tratar as crianças precocemente, fazendo com que as famílias tivessem longas jornadas em busca de seu objetivo. É importante salientar que, em alguns casos, os sinais e sintomas de doenças na infância podem não ser muito específicos, isso concerne em vários diagnósticos diferentes, o diagnóstico precoce, é, geralmente, complicado de se obter15.

Ver a criança doente e não saber o que ela tem, provoca sentimentos de revolta, impotência e incerteza na família, o desconhecimento do diagnóstico leva as famílias a vivenciarem uma angústia em relação ao medo do desconhecido, temor frente às inúmeras possibilidades de diagnósticos. Sem as respostas necessárias as famílias peregrinam com idas e vindas aos serviços de saúde. Essa trajetória acontece pelo fato de não haver um diagnóstico, apesar dos esforços das famílias, visto que, não depende deles e, sim, dos profissionais de saúde. Esse processo é iniciado por um estímulo focal, que em um dado momento torna-se contextual, o qual está presente na situação, no ambiente, nos indivíduos e que interliga tudo que está no contexto. Tais estímulos adentram o modo de função de papel, que contempla os padrões de relação interpessoal, refletido pelo papel de cuidador principal que tem domínio do que acontece e que, neste momento, está à mercê da decisão dos profissionais, não sendo a família protagonista do cuidado. Contudo, esse fato não afasta os familiares de continuar sua busca, demonstrando esse mecanismo de resistência que gera uma resposta adaptável ao momento vivido1.

O fato dos familiares terem uma longa jornada em busca do diagnóstico gera dificuldades às famílias, devido ao estímulo focal que interage diretamente com o modo de autoconceito dentro de seu processo de adaptação, pois o autoconceito é direcionado ao atendimento de suas necessidades psíquicas, enfocando-se nos aspectos psicológicos1) que com a situação impactante, desencadeia incertezas e temores perante o futuro da criança, podendo ter como saída/comportamento uma resposta ineficaz.

Os resultados apresentados, de que a família é surpreendida pelas informações de saúde da criança, é certificado pelo estudo, em que o diagnóstico da condição crônica da criança é caracterizado como um choque para as famílias, mesmo quando elas estão em busca do motivo pelo qual a criança não está bem. As famílias vivenciam momentos de ansiedade e medo sobre o futuro4. A ansiedade e o medo são observados no modo de autoconceito dentro do processo vivido pelas famílias.

Ao receber a notícia da doença crônica da criança os sentimentos de medo, culpa e angústia são inevitáveis, pois se trata de algo desconhecido, a incerteza de como será o futuro causa esses sentimentos16. Adaptar-se a doença crônica na infância é um processo árduo. Nesse sentido, a reorganização familiar é inevitável e constante frente ao diagnóstico e aos cuidados necessários para com a criança com condição crônica, sendo necessárias mudanças na rotina. As adaptações no cotidiano são fundamentais para que ocorra uma redefinição de papéis, um novo papel precisa ser aprendido, nesse estudo o papel de ser familiar/cuidador de uma criança com condição crônica, destaca-se que na perspectiva de Roy a pessoa, para conseguir as respostas adaptativas, ou seja, para manter a sua integridade, necessita adaptar-se, continuamente as situações apresentadas. Sob essa ótica a família ao passar por essa reorganização e adaptar-se é fundamental, pois ela é parte crucial no desenvolvimento da criança, fornecendo valores, crenças, regras, costumes e comportamentos17.

É necessário também que a família ao receber o diagnóstico da cronicidade da criança possa compreendê-lo, sendo essa uma condição essencial, pois quanto antes ocorrer, mais precocemente serão realizados os cuidados para o desenvolvimento da criança. Para que isso seja possível, é necessário vínculo e diálogo com a família18.

Nos relatos deste estudo, observa-se que muitas vezes os familiares recebem informações a respeito da condição e dos cuidados, porém nem sempre eles possuem compreensão sobre essas. Isso acontece, pois são muitas informações e, muitas vezes, complexas. A participante F11 diz que aprendeu com o tempo, no cotidiano, convivendo com a condição da criança, deixando a família mais vulnerável individual e socialmente em relação ao adoecimento crônico da criança.

A comunicação sob a ótica da teoria pode ser descrita como um estímulo contextual, pois ao ser corretamente utilizada auxilia o mecanismo de enfrentamento a obter como resultado respostas adaptativas, porém, se utilizada erroneamente, terá um efeito contrário, obtendo como resultado uma resposta ineficiente.

Reforça-se, que é imprescindível a criação de vínculo entre a família e os profissionais de saúde, visando um cuidado humanizado, com qualidade e responsabilidade e que seja resolutivo. Muitas vezes, no acolhimento faltam informações sobre os cuidados, doença e suas repercussões, o que deixa os cuidadores com muitas dúvidas19. Na saúde, a comunicação é um processo fundamental, devendo-se dar atenção à forma como as informações são transmitidas aos pacientes e às suas famílias, sendo necessária, por parte da equipe de saúde, preocupação em realizar adaptações na comunicação de acordo com o nível de entendimento de quem recebe as informações20.

Muitas vezes, as informações e orientações acerca da doença e dos cuidados são passadas apenas verbalmente e com receita de medicamento, se necessário, mas é insuficiente, pois os familiares estão assustados ou não compreendem os termos utilizados pelos profissionais. Além disso, não ocorre um feedback sobre o que o paciente e o cuidador compreenderam acerca das informações ditas a eles. Outro ponto relevante é o envolvimento do paciente e do cuidador no planejamento dos cuidados, o que condiz com a sua realidade e o que será realizado de forma efetiva, isso facilita a compreensão deles, diminui abandonos de tratamentos e assim, consequentemente, diminui as internações futuras. É importante que a equipe multidisciplinar esteja presente nesse momento, abrangendo todas as demandas de cuidado do indivíduo como um todo21.

Portanto, quando a comunicação entre os profissionais e a família ocorre de forma clara, com o uso de termos de fácil compreensão, demonstrando a real situação clínica da criança, explicitando cada etapa do tratamento e respondendo as dúvidas que surgem, a comunicação influencia na adaptação eficaz dos familiares, dirimindo o sofrimento psíquico, já que promove confiança e segurança22.

Diante do exposto, enfatiza-se a necessidade da capacitação dos profissionais para a escuta de qualidade dos cuidadores, bem como para comunicação clara entre familiares e profissionais, visando ofertar suporte emocional e esclarecer dúvidas em relação à patologia, cuidados e possíveis intercorrências, minimizando assim as vulnerabilidades das famílias12.

A comunicação efetiva com a equipe de saúde facilita o processo adaptativo dos familiares22. Nesse sentido, a enfermagem é responsável por proporcionar respostas adaptativas eficazes e minimizar as ineficazes, priorizando a integralidade da pessoa, permitindo, assim, que seu sistema não seja afetado e o internamento transcorra de forma que os sentimentos de medo e ansiedade sejam minimizados1, no que se refere à falta de comunicação.

Reafirma-se que a informação e a compreensão dos cuidadores acerca da doença e de seus cuidados é imprescindível, sendo necessário fornecerorientações de fácil compreensão e objetivas, além da oferta de uma rede de apoio no sistema de saúde. O diálogo entre família e profissionais de saúde é necessário, mas isso deve ocorrer de forma clara, pois muitas vezes, são fornecidas orientações à família sem o seu entendimento, sendo imprescindívela escuta do familiar para identificar a sua compreensão acerca do que lhe foi dito23. Sem isso, a caminhada se torna mais difícil e incerta, fomentando a insegurança e a ansiedade dos envolvidos no cuidado.

A comunicação não efetiva entre profissional de saúde e família constitui-se como uma ameaça a integralidade do cuidado, o que direciona o processo adaptativo do familiar a ser ineficaz, pois associa-se a comunicação com a relação de dependência entre pessoas. Nesse momento a família se defronta com um estímulo residual que engloba fatores ambientais dentro e fora da pessoa, cujos efeitos da situação não são centrais, e remetem a algo que aconteceu anteriormente, e está de forma residual na lembrança da pessoa. A pessoa (familiares) pode não ter consciência da influência desses fatores, ou poderá não ter bem claro até em que eles lhe influenciam1.

Dessa forma, o estímulo residual devido à comunicação não efetiva, remete os familiares à vivência de quando eles não sabiam de fato qual era o diagnóstico da criança, levando ao modo de interdependência, que é compreendido como dar e receber respeito, valor e proporcionar segurança entre indivíduos1. Quando as famílias não entendem o que é comunicado (diagnósticos, riscos, cuidados, tratamento), há ineficácia do diálogo, não existindo interdependência entre os envolvidos, o que não proporciona à família respeito e segurança, tornando a resposta ao mecanismo ineficaz.

Frente ao diagnóstico de doença crônica na infância, tão logo a família necessita dar início as ações de tratamento para a condição crônica da criança, muitas vezes depara-se com cuidados especializados que se encontram fora do âmbito cidade de moradia das famílias, o que é considerado uma dificuldade diante do deslocamento previsto.

Sendo o deslocamento para o tratamento um fator dificultador, surge um estímulo residual, que contribui para um processo de adaptação ineficaz, pois o familiar pode apresentar respostas ineficazes, dificultando o processo natural e, assim, prejudicando a sua integralidade e o bem-estar familiar perante às circunstâncias impostas1.

O modo adaptativo de função do papel é visível, pois apesar do diagnóstico, ainda existe uma longa trajetória em busca do tratamento, desta forma, apesar dos familiares serem cuidadores principais, esse protagonismo depende do encaminhamento e da orientação por parte dos profissionais e serviços.

Corroborando com os achados deste estudo, a família necessita realizar vários trajetos, idas e vindas e, de forma independente, buscar um serviço especializado e qualificado. Algumas condições crônicas possuem percurso incerto e, muitas vezes, as famílias são surpreendidas durante essa caminhada. Essa incerteza do curso da doença causa medo e estresse na família24.

Assim sendo, entende-se que os modos adaptativos: o modo de função do papel - destacado quando o papel de cuidador principal é prejudicado pelo retardo em obter um diagnóstico e de saber qual o tratamento e os cuidados adequados que a criança necessita e retomado quando o diagnóstico é definido, mas ainda é prejudicado com a longa trajetória em busca de um tratamento em meio a muitas idas e vindas dos serviços; modo de autoconceito - referido quando os aspectos psicológicos da família são afetados; e o modo de interdependência inferido - quando não há comunicação efetiva entre profissionais e família, constituindo importantes mecanismos para o comportamento eficaz da família.

Assim, o que é focal, em um dado momento, poderá tornar-se contextual, e o que é contextual virar-se residual. Além disso, os estímulos se unem para formar o nível de adaptação, ponto de mudança que representa a capacidade da pessoa para responder positivamente a uma situação. No âmbito do modelo, as respostas a estímulos não são limitadas aos problemas, pelo contrário, o modelo integra todas as respostas do sistema adaptável. Essas respostas são chamadas de comportamento1. Assim, ao avaliar o comportamento das famílias ao momento vivido, estas demonstram estar em um constante processo de adaptação, pois a todo momento são atravessadas por estímulos e mecanismos de enfrentamento/modos adaptativos, por vezes, demonstram resposta adaptável e em outras ineficaz.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo possibilitou conhecer a trajetória percorrida pelas famílias do diagnóstico ao tratamento da condição crônica da criança. Evidenciou-se o processo de procura por respostas que as famílias das crianças com condições crônicas enfrentam, ver a criança doente e sem o devido tratamento causa impacto, desespero e incertezas à família. E mesmo quando conseguem atendimento no serviço de saúde, muitas das famílias, ainda enfrentam dificuldades em ter o diagnóstico correto para o tratamento da criança.

Salienta-se a fragmentação dos serviços de saúde, o que acarreta descontinuidade de cuidados à família e à criança, fazendo com que haja uma peregrinação em busca de atendimento e cuidados, ocasionando impactos negativos na qualidade de vida das crianças com condição crônica. Bem como, a precariedade de comunicação efetiva entre paciente-família e profissional de saúde, o que dificulta o tratamento efetivo e a adaptação eficaz.

Outro ponto encontrado foi à dificuldade das famílias, que residiam em outros municípios, quanto ao limitado acesso aos serviços de saúde. Nos resultados foram identificadas as limitações que os serviços de saúde dessas cidades possuem para fechar um diagnóstico. Portanto, as famílias recebem estímulos que interagem com os modos adaptativos, em alguns casos havendo um comportamento que se caracteriza como uma resposta adaptável e em outros momentos ineficazes, nestes casos conclui-se que são situações vivenciadas que não dependem deles e sim estímulos promovidos pela descontinuidade do cuidado, do tratamento e das informações que deveriam partir dos profissionais de saúde.

O estudo traz contribuições para a reflexão sobre a abordagem das famílias das crianças com condições crônicas, contribuindo para que os profissionais de saúde tenham um olhar crítico sobre a temática, com objetivo de identificar as situações em que as famílias e as crianças se encontram, desta forma, atendendo-as com um cuidado integral, proporcionando-lhes qualidade de vida, compreendendo assim suas necessidades. Ainda, auxilia para que os profissionais de saúde identifiquem quando a comunicação é ineficaz, podendo aprimorar seu processo de trabalho no sentido de melhorar efetivamente o diálogo e o entendimento para com as famílias sobre o diagnóstico, os riscos, o tratamento e as repercussões advindas da doença crônica da criança.

Como limitações do estudo apresenta-se o fato de não terem sido realizadas entrevistas com outros membros do núcleo familiar, o que poderia expor outros pontos de vista diante dos resultados obtidos. Além disso, a dificuldade de encontrar as famílias para a realização das entrevistas devido a muitas residirem na zona rural, sem indicação exata de endereço.

REFERENCIAS

1. Roy C, Andrews HA. The Roy adaptation model. 3aed. Stamford: Applet Lang; 2009. [ Links ]

2. Jorge-Junior AF, Colares GC, Filho IBMR, Silva LS. Doenças crônicas não transmissíveis na infância: revisão integrativa de Hipertensão Arterial Sistêmica, Diabetes Mellitus e Obesidade. Saúde dinâmica. 2020;2(2):39-55. Disponível em: http://revista.faculdadedinamica.com.br/index.php/saudedinamica/article/view/36/41 [ Links ]

3. Ichikawa CRF, Santos SSC, Bousso RS, Sampaio PSS. O manejo familiar da criança com condições crônicas sob a ótica da teoria da complexidade de Edgar Morin. Rev.enferm. Cent.-Oeste Min. 2018;8:e1276. Disponível em: https://doi.org/10.19175/recom.v8i0.1276 [ Links ]

4. Pimenta EAG, Wanderley LSL, Soares CCD, Delmiro ARCA. Cuidar de crianças com necessidades especiais de saúde: do diagnóstico às demandas de cuidados no domicílio. Braz. J. of Develop.2020;6(8):58506-21. Disponível em: https://www.brazilianjournals.com/index.php/BRJD/article/view/15052 [ Links ]

5. Neves ET, Okido ACC, Buboltz FL, Santos RP, Lima RAG. Acesso de crianças com necessidades especiais de saúde à rede de atenção. Rev. bras. enferm. 2019;72(Suppl 3):71-7. Disponível em: https://doi.org/10.1590/0034-7167-2017-0899 [ Links ]

6. Lopes ACC, Nóbrega VM, Santos MM, Batista AFMB, Ramalho ELR, Collet N. Cuidado à saúde nas doenças crônicas infanto-juvenis. REFACS (online). 2020;8(Supl.2). Disponível em: https://doi.org/10.18554/refacs.v8i0.4286 [ Links ]

7. Freitas TAR, Silva KL, Nóbrega MML, Collet N. Proposta de cuidado domiciliar a crianças portadoras de doença renal crônica. Rev Rene (Online).2011;12(1):111-9. Disponível em: http://periodicos.ufc.br/rene/article/view/4192/3245 [ Links ]

8. Hennink MM, Kaise BK, Marconi VC. Code Saturation Versus Meaning Saturation: How Many Interviews Are Enough? Qual. health res. 2017;27(4):591-608. Available from: https://doi.org/10.1177/1049732316665344 [ Links ]

9. Tong A, Sainsbury P, Craig J. Consolidated criteria for reporting qualitative research (COREQ): a 32-item checklist for interviews and focus groups. Int. j. qual. health care.2015;19(6):349-57. Available from: https://doi.org/10.1093/intqhc/mzm042 [ Links ]

10. Braun V, Clarke V, Hayfield N, Terry G. Thematic Analysis. In: Liamputtong P. (eds) Handbook of Research Methods in Health Social Sciences. Springer, Singapore. 2019;48:843-60. Available from: https://doi.org/10.1007/978-981-10-5251-4_103 [ Links ]

11. Ministério da Saúde. Resolução n° 466, de 12 de dezembro de 2012. Aprova normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. Diário Oficial da União. Brasília, DF, 2013 [ Links ]

12. Pedrosa RKB, Guedes ATA, Soares AR, Vaz EMC, Collet N, Reichert APS. Itinerário da criança com microcefalia na rede de atenção à saúde. Esc. Anna Nery Rev. Enferm.2020;24(3):e20190263. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/2177-9465-ean-2019-263 [ Links ]

13. Gomes GC, Moreira MAJ, Silva CD, Mota MS, Nobre CMG, Rodrigues EF. Vivências do familiar frente ao diagnóstico de diabetes mellitus na criança/adolescente. J. nurs. health. 2019;9(1):e199108. Disponível em: https://doi.org/10.15210/jonah.v9i1.13393 [ Links ]

14. Favaro LC, Marcon SS, Nass EMA, Reis P, Ichisato SMT, Bega AG, Paiano M, Lino IGT. Percepção do enfermeiro sobre assistência às crianças com necessidades especiais de saúde na atenção primária. REME rev. min. enferm. 2020;24:e-1277. Disponível em: http://www.dx.doi.org/10.5935/1415-2762.20200006 [ Links ]

15. Frizzo NS, Quintana AM, Salvagni A, Barbieri A, Gebert L. Significações dadas pelos progenitores acerca do diagnóstico de câncer dos filhos. Psicol. ciênc. prof. 2015;35(3):959-72. Disponível em: http://www.dx.doi.org/10.1590/1982-3703001772013 [ Links ]

16. Souza RFA, Souza JCP. Os desafios vivenciados por famílias de crianças diagnosticadas com transtorno de espectro autista. Perspectivas em Diálogo. 2021;8(16):164-82. Disponível em: https://periodicos.ufms.br/index.php/persdia/article/view/10668 [ Links ]

17. Xavier DM, Gomes GC, Cazer-vaz MR. Sentidos atribuídos por familiares acerca do diagnóstico de doença crônica na criança. Rev.bras. enferm. 2020;73(2):1-8. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2018-0742 [ Links ]

18. Santos BA, Milbrath VM, Freitag VL, Nunes NJS, Gabatz RIB, Silva MS. O impacto do diagnóstico de paralisia cerebral na perspectiva da família. REME rev. min. enferm. 2019;23:e:1187. Disponível em: http://dx.doi.org/10.5935/1415-2762.20190035 [ Links ]

19. Silveira A, Neves ET. Estratégias para manutenção da vida de adolescentes com necessidades especiais de saúde. Research, Society and Development. 2020;9(6):e88963387. Disponível em: https://doi.org/10.33448/rsd-v9i6.3387 [ Links ]

20. Nardi AC, Brito PT, Albarado ÁJ, Prado EA, Andrade NF, Sousa MF, Mendonça AV. Comunicação em saúde no Brasil. Rev. Saúde Pública Paraná (Online). 2018;1(2),13-22. Disponível em:https://doi.org/10.32811/25954482-2018v1n2p13 [ Links ]

21. Fontana G, Chesani FH, Menezes M. As significações dos profissionais da saúde sobre o processo de alta hospitalar. Saúde e transformações sociais. 2017;8(2):86-95. Disponível em: http://incubadora.periodicos.ufsc.br/index.php/saudeetransformacao/article/view/4230/4994 [ Links ]

22. Bazzan JS, Marten VM, Gabatz RI, Klumb MM, Schwartz E. Comunicação com a equipe de saúde intensivista: perspectiva da família de crianças hospitalizadas. Referência. 2021;5(7):e21010. Disponível em: https://doi.org/10.12707/RV21010 [ Links ]

23. Lise F, Schwartz E, Milbrath VM, Castelblanco DC, Ângelo M, Garcia RP. Incertezas de mães de crianças em tratamento conservador renal. Esc. Anna Nery Rev. Enferm. 2018;22(2):e20170178. Disponível em: https://doi.org/10.1590/2177-9465-EAN-2017-0178 [ Links ]

24. Bolaséli LT, Silva CS, Wendling MI. Resiliência familiar no tratamento de doenças crônicas em um Hospital Pediátrico: Relato de três casos. Pensando fam. 2019;23(2):134-46. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-494X2019000200011&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt [ Links ]

Recebido: 23 de Novembro de 2021; Aceito: 29 de Junho de 2022

text in

text in