INTRODUCCIÓN

La Enfermería Basada en la Evidencia (EBE), según varios autores, se puede considerar como “la aplicación consciente, explícita y juiciosa de la mejor evidencia científica disponible relativa al conocimiento enfermero para tomar decisiones sobre el cuidado de los pacientes, teniendo en cuenta sus preferencias y valores, e incorporando la pericia profesional en esta toma de decisiones” (1).

De manera global, el uso de la EBE resulta fundamental para obtener mejores resultados en salud, proporcionar cuidados de mayor calidad y promover la seguridad del paciente (2). Dentro de los servicios de salud, las enfermeras representan casi la mitad de los profesionales sanitarios a nivel mundial y, en particular en Atención Primaria (AP), lideran la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad (3,4). Dado que la AP es el primer nivel asistencial, es indispensable cuestionar la práctica diaria y aprovechar la última evidencia para mejorar la calidad de los cuidados enfermeros (3). No se deben obviar los diversos beneficios que aporta la EBE, pues además de beneficiarse el usuario, al mismo tiempo se reduce el gasto sanitario, gracias a la toma de decisiones más eficientes. La consideración de la mayoría de los profesionales sanitarios de la importancia que posee la EBE motiva su implementación, a la vez que favorece la satisfacción laboral y el trabajo en equipo (3,4,5).

En investigaciones previas sobre este tema, las enfermeras, en general, perciben favorablemente la EBE, destacando ciertas ventajas como la reducción de la variabilidad clínica y el empoderamiento de la profesión (6). No obstante, su implementación es lenta y perciben barreras para conseguirlo (7), tales como la falta de tiempo, de habilidades o de autoridad suficiente para cambiar protocolos, así como el predominio del criterio de la experiencia o la tradición entre los compañeros (8,9,10,11).

En otros estudios se identificaron barreras como, por ejemplo, carencias formativas en cuanto a investigación, cansancio al tener que mantenerse actualizado, e incluso el propio rechazo al cambio por parte de los compañeros y, a veces, por parte de los usuarios y sus familiares (11),(12). El origen de estas carencias formativas podría ser, en parte, el plan de estudios anterior, donde hasta hace poco las competencias en investigación estaban ausentes en el programa formativo. Con el paso de Diplomatura a Grado se ha incluido esta materia, aunque en un segundo plano, ya que se destaca la escasa formación tanto a nivel de pregrado como de posgrado (13), siendo la etapa de pregrado la más importante para interiorizar las habilidades del pensamiento crítico, antes de comenzar la etapa laboral (14).

La atención sanitaria proporcionada por enfermeras especialistas en Enfermería Familiar y Comunitaria aumenta los estándares de calidad, debido al programa formativo recibido durante dos años, especializado y basado en la evidencia científica. Esta formación, además, incrementa la autonomía profesional de las enfermeras. El futuro de esta especialización está destinado a “dar más y mejores respuestas de excelencia a la comunidad sobre qué hacer para mantener y aumentar su salud"(15,16).

En resumen, en los estudios consultados similares al que planteamos, tanto a nivel nacional como internacional, se demuestra que, a pesar de que las enfermeras reconocen los beneficios de la EBE y su actitud es positiva, los conocimientos y la aplicación en el trabajo diario son relativamente bajos y gran parte de ellas no se sienten competentes para aplicarla (3,8). Para poder superar este hándicap, los expertos señalan que las estrategias más importantes son la presencia de una óptima cultura organizacional y actitud de los directivos, la motivación personal, disponer de tiempo suficiente y la formación de las enfermeras (14).

La realización de este estudio en AP radica en la importancia que tiene este nivel asistencial, siendo el primer contacto con el sistema sanitario y liderando, entre otros procesos, la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Sin embargo, existen distintos factores que podrían afectar a su implementación (11,12). Además, los estudios similares realizados en la Región de Murcia o a nivel nacional son reducidos. Por ello, vemos necesario profundizar en esta cuestión para poder aproximarnos a la realidad de la implementación de evidencia científica por parte de dicho colectivo.

La finalidad de este estudio es conocer la situación actual de las enfermeras de AP con respecto al uso de la EBE, teniendo así una visión generalizada de las fortalezas y debilidades abarcables. Se dará a conocer el nivel de implementación actual de la EBE de las enfermeras de los centros de salud en los que se pasará el cuestionario, además de las distintas barreras autopercibidas por las enfermeras, sobre las que se podría actuar para mejorar la toma de decisiones basadas en la evidencia científica. Asimismo, podría ser de utilidad para facilitar y fomentar iniciativas y así mejorar la práctica clínica diaria, de una forma autónoma y empoderada, gracias a la EBE.

Los objetivos del estudio son: evaluar el uso diario de EBE, la actitud frente a la EBE y los conocimientos y habilidades para aplicarla en las enfermeras de los centros de salud seleccionados, así como explorar los factores autopercibidos por las enfermeras de AP que pueden dificultar la implementación de la EBE en el trabajo y las posibles medidas para mejorarla.

MATERIAL Y MÉTODO

Diseño y sujetos del estudio

Este estudio es de investigación mixta (cualitativa y cuantitativa) de estrategia concurrente de triangulación, mediante un estudio transversal, descriptivo y multicéntrico compuesto de un cuestionario validado y dos preguntas abiertas. Se planificó el proyecto en enero de 2022, finalizando la redacción completa de los resultados del estudio en abril de 2023.

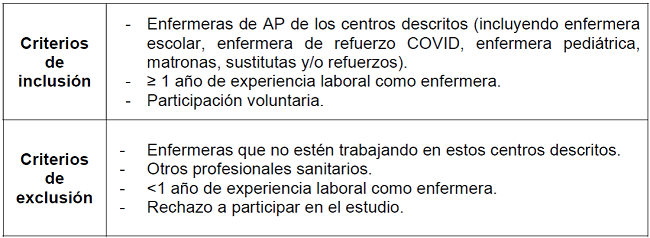

Los participantes son enfermeras de AP de varios centros de salud del Servicio Murciano de Salud: El Palmar, Santo Ángel, La Ñora, San Andrés, Alcantarilla-Sangonera, Sangonera la Verde, Espinardo y los consultorios periféricos adscritos a la Zona Básica de Salud de Murcia-La Ñora: Javalí Nuevo y Puebla de Soto. La selección de sujetos que forman parte de la muestra se ha llevado a cabo mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia, invitando a participar a las enfermeras de cada uno de los centros, considerando los criterios de inclusión y exclusión descritos en la tabla 1.

Tabla 1: Criterios de inclusión y exclusión para la selección de participantes.

Nota:Elaboración propia.

El universo muestral es de 85 personas, abarcando a la plantilla de enfermeras de AP disponibles en cada centro de salud seleccionado, además de las sustitutas y/o refuerzos que cumplían con los criterios de inclusión para participar. La aplicación del cuestionario se realizó durante el segundo trimestre del año 2022, ofreciendo su cumplimentación en un primer momento para captar al mayor número de participantes posible y realizamos una recaptación para incluir a aquellas enfermeras que no pudieron participar la primera vez. Finalmente, contamos con un tamaño muestral de 65 personas, ya que fueron 20 las que rechazaron la participación.

Recogida de datos

Este proceso se ha realizado mediante la cumplimentación de un cuestionario impreso que hemos ofrecido a cada uno de los centros, previo aviso a los responsables de Enfermería, en horario laboral (8h-15h) durante el segundo trimestre de 2022. Facilitamos los cuestionarios a los responsables de Enfermería y/o tutores, así como a otros residentes de Enfermería Familiar y Comunitaria, colaborando en esta tarea.

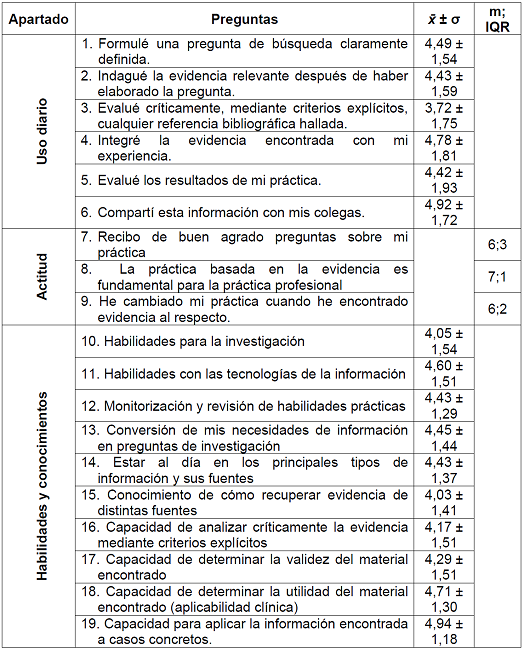

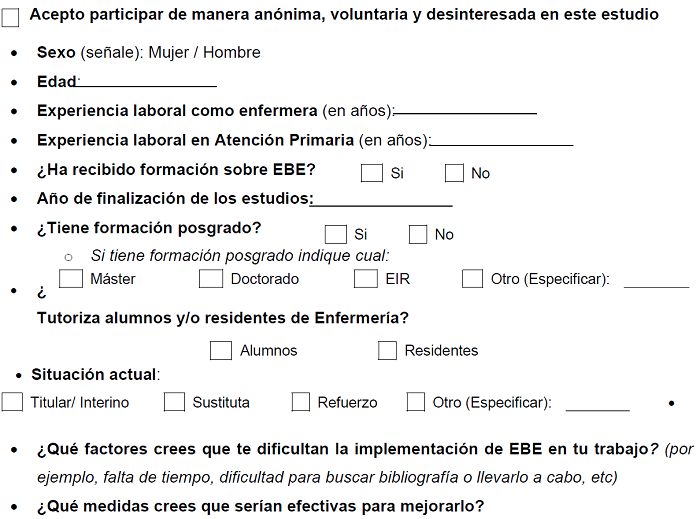

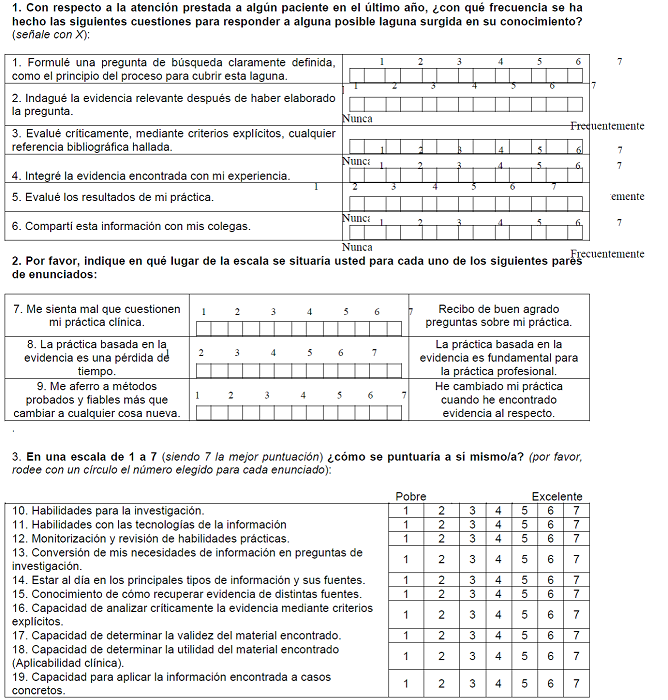

El cuestionario consta de tres partes. En primer lugar, se han recogido variables sociodemográficas y laborales. En segundo lugar, se ha utilizado un cuestionario en español denominado Cuestionario de Efectividad Clínica y Práctica Basada en la Evidencia (CPBE-19) validado en 2009 en el contexto de la práctica enfermera. Éste es autoadministrado y se compone de 19 preguntas distribuidas en tres apartados en relación con la EBE: “práctica diaria”, “actitud” y “conocimientos y habilidades”. Estas cuestiones se puntúan con una escala tipo Likert del 1 al 7, donde el 1 corresponde al menor grado de acuerdo (9). El tiempo empleado es de aproximadamente 10 minutos.

Por último, los participantes respondieron dos preguntas abiertas para identificar, por un lado, los factores autopercibidos que pueden dificultar la implementación de la EBE en AP y, por otro lado, las medidas que podrían mejorar su utilización.

Variables del estudio

Se recogieron variables sociodemográficas: sexo y edad (en años) y variables profesionales: experiencia laboral como enfermera (en años), experiencia en AP como enfermera (en años), tiempo transcurrido desde la finalización de los estudios (en años), formación previa en EBE, tutorización de alumnos y/o residentes de enfermería, formación posgrado y la situación laboral actual.

Análisis de los datos

Se ha realizado un análisis de las distintas variables mediante el programa estadístico IBM SPSS Statistics versión 27.0.1.0©, además del análisis cualitativo de contenido mediante la codificación de datos, correspondiente a las dos preguntas abiertas. No se han analizado los datos de manera individual por centro de salud con el fin de garantizar el anonimato, especialmente en aquellos centros de salud y consultorios con menor número de enfermeras y, por tanto, menos participantes.

Consideraciones éticas

La participación en este estudio es totalmente voluntaria y desinteresada. Los participantes disponían de la información acerca del estudio antes de contestar el cuestionario, debiendo aceptar el consentimiento informado. No se han obtenido datos que permitan la identificación. El estudio cuenta con el permiso de la Gerencia del Área 1- Murcia Oeste, no siendo necesario el permiso del Comité de Ética dadas las características del estudio.

RESULTADOS

Pruebas estadísticas y descripción de la muestra

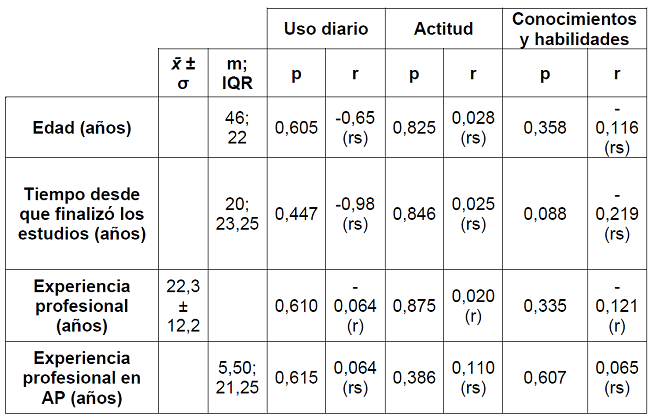

En primer lugar, se ha aplicado el test de normalidad Kolmogorov-Smirnov, obteniendo como resultado una distribución paramétrica para todas las variables cuantitativas excepto para la “experiencia en AP” (p=0,01), el “tiempo desde la finalización de los estudios” (p<0,001), la edad (p<0,001) y el apartado “actitud” del cuestionario aplicado (p<0,01). En cuanto a la estadística descriptiva, empleamos la media (x̄) y desviación típica (σ) para las variables cuantitativas paramétricas y la mediana (m) y el rango intercuartílico (IQR) para las no paramétricas. En cuanto a las variables cualitativas, empleamos la frecuencia absoluta (n) y el porcentaje (%).

A continuación, tras los distintos análisis bivariados se muestra si hay una asociación estadísticamente significativa (p <0,05) entre variables o no, usando un intervalo de confianza del 95%. Hemos utilizado el test estadístico T-student para evaluar la asociación entre variables cuantitativas paramétricas y variables cualitativas dicotómicas y la U-Mann Whitney en caso de no paramétricas. En el caso de variables cualitativas politómicas junto con cuantitativas paramétricas, se utilizó ANOVA de un factor y Kruskal-Wallis en caso de no paramétricas.

Por último, se realizaron análisis de correlación para evaluar la existencia de relación entre las variables cuantitativas y el cuestionario validado, empleando la correlación de Pearson para las variables cuantitativas paramétricas y la de Spearman para las no paramétricas.

El número de participantes a los que solicitamos rellenar el cuestionario fue de 85, aunque finalmente solo lo cumplimentaron 65, con una tasa de respuesta del 76.5%. La muestra del estudio se compone predominantemente de mujeres (84,6%) procedentes de nueve centros sanitarios, con una mediana de edad de 47 años y la mediana de años trabajados en AP es de 5,5.

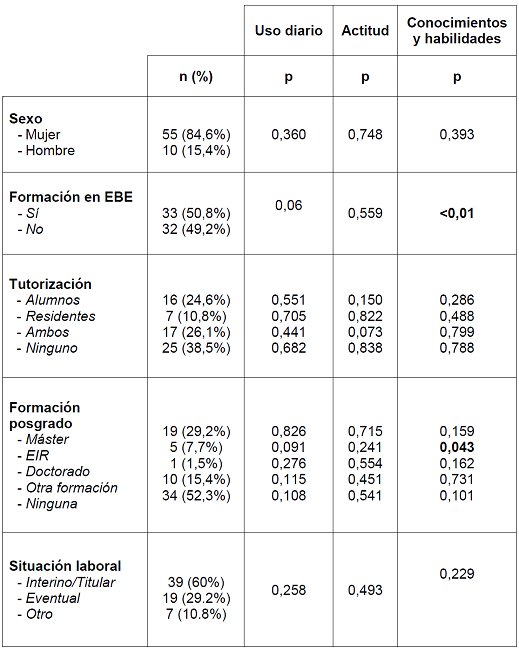

Del total de la muestra, aproximadamente la mitad (50,8%) ha recibido formación en EBE. Con respecto a la formación posgrado, está presente en el 47,7% de los encuestados. La más frecuente es el máster (23,1%) y algunos de ellos tienen más de un tipo de formación posgrado (6,15%). El resto de las variables se encuentran definidas en las tablas 3y4.

Tabla 3: Análisis descriptivo de variables cualitativas y análisis bivariados.

Nota:Elaboración propia

Uso diario de la EBE

La puntuación total media del uso diario de EBE es 27,02 ± 8,25 puntos (de un máximo de 42 puntos). La pregunta con mayor puntuación es la de compartir la evidencia encontrada con los compañeros (x̄ = 4,92). A la inversa, la que posee menor puntuación es acerca de la evaluación de la calidad de la evidencia (x̄ =3,72). El resto de las preguntas tienen una puntuación media similar, situándose en una posición intermedia (tabla 2).

Actitud frente a la EBE

La mediana de la puntuación total de la actitud es 18 puntos (de un máximo de 21 puntos) y el IQR de 4. Las tres cuestiones de este apartado presentan puntuaciones altas (entre 6-7 puntos), en las cuales reconocen la importancia de incorporar la evidencia a la práctica profesional. Asimismo, tienen buena predisposición a que se cuestione su práctica diaria por parte de los compañeros y presentan una actitud positiva frente al cambio ante nueva evidencia (tabla 2).

Conocimientos y habilidades para aplicar la EBE

La puntuación media es de 44,15 ± 11,39 puntos (de un máximo de 70 puntos), reflejándose cierta falta de conocimientos y habilidades para aplicar la EBE. De las cuestiones presentadas, la que recibió menos puntuación fue la referente a los conocimientos para recopilar evidencia científica en distintas fuentes (x̄= 4,03), siendo también destacada la cuestión relacionada con las habilidades para la investigación (x̄ = 4,05).

En cuanto a la pregunta con mayor puntuación, esta va en referencia con la capacidad para aplicar la información encontrada a casos concretos (x̄ = 4,94) tabla 2).

Tras analizar cada apartado del cuestionario, se han realizado análisis bivariados tabla 3), en los cuales se observan diferencias estadísticamente significativas al relacionar la formación en EBE con las habilidades y conocimientos en EBE (p<0.01).

Con respecto al sexo, a la tutorización de alumnos y/o residentes y a la situación laboral, no se muestran diferencias significativas al relacionarlo con ningún apartado del cuestionario (p>0.05).

Por último, en cuanto a la formación posgrado, existen diferencias significativas en el caso de la formación EIR con respecto a las habilidades y conocimientos en EBE (p<0.05).

Por último, tras los distintos análisis de correlación (tabla 4), no hemos obtenido diferencias significativas en ninguna variable, por lo que no podemos confirmar ningún tipo de relación entre las variables y la puntuación del cuestionario.

Factores autopercibidos que pueden dificultar la implementación de la EBE y posibles medidas para mejorarla

Hemos realizado un análisis descriptivo tras la codificación de datos de las dos preguntas abiertas que debían cumplimentar los participantes. De esta manera, contamos con dos categorías: factores limitantes a la hora de implementar la EBE y medidas para poder mejorar su aplicación. A su vez, hemos obtenido varias subcategorías.

Factores limitantes

- Condiciones laborales: El factor más reiterado fue la falta de tiempo, referido por 47 personas, de las cuales algunas lo relacionaron con la sobrecarga laboral y burnout. Otras 4 personas refirieron inestabilidad laboral, 1 persona indicó falta de espacio físico para los enfermeros y, por último, 1 indicó falta de recursos económicos.

- Formación: Con respecto a esta subcategoría, fueron 29 las personas que indicaron la falta de formación en EBE y 2 personas encontraron dificultad para aplicar la teoría a la práctica, 1 de ellas considerando que es por “falta de consenso en protocolos”.

- Factores individuales: Fueron 5 las personas que señalaron falta de voluntad y de interés por parte de los compañeros, de los cuales 2 indicaron una actitud de “negatividad al cambio por comodidad”.

Medidas

- Oferta de formación: Del total de sujetos, 27 personas demandaron formarse en EBE, de las cuales 1 indicó que se realice una “formación anual de forma obligatoria”. Por otro lado, 1 persona señaló formación en el manejo de nuevas tecnologías.

- Gestión: La necesidad de la contratación de personal y/o reducción de cupos fue señalada por 13 personas, de las cuales 2 especificaron que la contratación se centre en enfermeros especialistas en familiar y comunitaria y 5 personas mencionaron la oferta de contratos para poder cubrir en los días de formación. Otra medida mencionada por 8 personas fue la creación de una franja horaria durante la jornada laboral para poder buscar evidencia. Además, 1 persona indicó mejorar la estabilidad laboral, dada la situación de contratación de forma eventual. Por último, 2 personas indicaron actualizar protocolos para trabajar sistemáticamente.

- Implicación: Fomentar el trabajo en equipo fue una de las medidas referida por 7 personas, con la realización de búsquedas bibliográficas y la posterior puesta en común en sesión clínica. 1 persona indicó “contactar con otros profesionales de AP que ya lo estén implementando”, mientras que otra apuntó realizar un “self-audit” para evaluar deficiencias y realizar puesta en común con todo el equipo. Por último, 2 personas mencionaron la necesidad sobre la concienciación de los beneficios de usar la EBE para una mejor atención al paciente y uno de ellos indica que esto se debe promover “desde dirección”.

DISCUSIÓN

En relación con los objetivos del estudio, los resultados obtenidos muestran una actitud bastante favorable hacia el uso de la EBE, aunque el uso diario y los conocimientos y habilidades en EBE son aún puntos pendientes en los que trabajar, siguiendo la tendencia de otros estudios realizados a nivel nacional (2,3).

Aunque no podemos establecer relaciones entre un gran número de variables, sí obtuvimos diferencias significativas con respecto a tener o no formación en EBE y una especialidad de enfermería, ya que favorecen el aumento de habilidades y conocimientos en EBE. En otro estudio similar realizado en España, se obtuvieron los mismos resultados para estas dos variables (3) y, pese a que tener una especialidad de enfermería mejora las habilidades y conocimientos de EBE, esto no se ve reflejado en el uso diario, pudiendo estar relacionado con las características organizacionales del trabajo. Para ello, en un estudio se propone que las enfermeras especialistas en comunitaria adopten el rol de enfermeras mentoras en EBE, liderando el cambio hacia una organización basada en la evidencia (3).

Tomando como referencia otros estudios, para aumentar la implementación de EBE por parte de las enfermeras, las actividades formativas parecen ser la intervención más accesible. No obstante, existen otras intervenciones como la distribución de material educativo de apoyo (17) y el compromiso por parte de los directivos de ofrecer una adecuada cultura organizacional que potencie la EBE y motive a las enfermeras a llevarla a cabo, pues las características del entorno parecen influir en la incorporación de la mejor evidencia disponible en la práctica diaria (18). También se puede impulsar la creación de grupos de trabajo con el fin de facilitar la actualización de conocimientos según la última evidencia (19). Sin embargo, la aplicación de la EBE solo se instaurará por completo cuando las propias enfermeras comunitarias lo consideren útil para su práctica diaria (20).

A pesar de contar con un tamaño muestral pequeño, se pueden observar ciertas tendencias en la relación entre variables que podrían confirmarse con un tamaño muestral mayor, como, por ejemplo, una posible relación inversa entre la edad y el tiempo de finalización de los estudios con respecto al uso diario de EBE.

En cuanto a las limitaciones de este estudio, estas derivan del muestreo no probabilístico, además de contar con un tamaño muestral relativamente pequeño, lo que podría reducir la validez externa y limitar la representatividad y la extrapolación de los resultados al resto de enfermeras que trabajan en Atención Primaria en la Región de Murcia. Es posible que el tamaño muestral pequeño esté relacionado con no haber obtenido diferencias significativas en gran parte de las variables. Por eso, sería ideal seguir profundizando y realizar estudios de mayor escala en la Región de Murcia. Cabe mencionar el sesgo de no respuesta en la parte cualitativa del estudio, ya que no todos los participantes respondieron a las preguntas abiertas, lo que dificulta saber si existen más factores limitantes o medidas que no se hayan mencionado en el resto de las respuestas.

Por último, como propuesta de mejora se podría realizar una evaluación exhaustiva de las barreras percibidas y las necesidades detectadas para programar intervenciones que inspiren a las enfermeras comunitarias a la utilización de la EBE en su práctica diaria.

CONCLUSIONES

Las enfermeras participantes muestran una actitud favorable frente a la EBE, pero el uso diario y las habilidades y conocimientos son moderados. Son diversas las barreras que perciben en relación con este tema, reiterándose la falta de formación, de tiempo y de interés por parte de los profesionales y algunas medidas que sugieren para paliarlo son: formación, contratación de personal y/o reducción de cupos y el fomento del trabajo en equipo. Con respecto al resto de variables, la formación en EBE y la especialización de enfermería se relacionan con un mayor nivel de habilidades y conocimientos en EBE. Por último, hay que destacar la necesidad de realizar estudios de mayor impacto para poder evaluar adecuadamente el estado actual y las necesidades y, así, implementar estrategias que favorezcan un cambio en AP en términos de una práctica enfermera fundamentada en la última evidencia.

text in

text in