My SciELO

Services on Demand

Journal

Article

Indicators

-

Cited by SciELO

Cited by SciELO -

Access statistics

Access statistics

Related links

-

Cited by Google

Cited by Google -

Similars in

SciELO

Similars in

SciELO -

Similars in Google

Similars in Google

Share

Sanidad Militar

Print version ISSN 1887-8571

Sanid. Mil. vol.72 suppl.extra Madrid 2016

ESPECIALIDAD FUNDAMENTAL VETERINARIA

Premio a la mejor Comunicación oral

INVESTIGACIÓN DE ESCHERICHIA COLI PRODUCTOR DE TOXINAS SHIGA (STEC) EN CARNES Y DERIVADOS CÁRNICOS

Autores: Rípodas Navarro A., Fernández Moreira D., Macho Martínez MA.

Palabras clave: STEC, derivados cárnicos, toxina Shiga, Escherichia coli.

Introducción: Desde que Bray (1945) relacionase Escherichia coli con un brote gastrointestinal hasta 1982 (Riley et al. 1983), las distintas cepas se clasificaban en tres grupos: enteropatógenas, enteroinvasivas y enterotoxigénicas. A dicha clasificación se han sumado las cepas enteroagregativas, de adherencia difusa y productoras de toxina Shiga. Hoy en día se sabe que, además de E. coli O157:H7, hay otros serotipos que están relacionados con el Síndrome Uremico Hemolítico y la Colitis Hemorrágica (Wu et al. 2008; Newell et al. 2010). En todos ellos se han encontrado al menos uno de los siguientes factores de virulencia: gen codificador de toxina Shiga, gen eae y gen ehxA (Feng et al. 2011). El principal producto implicado ha sido la carne de vacuno y sus derivados, si bien se han descrito brotes producidos por otros alimentos (Alexandre et al. 2001; Frank et al. 2011). El número de casos notificados a la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria sigue en aumento año tras año desde el 2006 (EFSA 2012; EFSA 2015).

Objetivos: El objetivo principal de este estudio es evaluar el riesgo de transmisión de STEC dentro de las Fuerzas Armadas.

Material y Método: Se realizó el cribado de STEC de 157 muestras mediante Real Time PCR. Las muestras se han clasificado en las siguientes categorías: preparados cárnicos, productos cárnicos, platos preparados y carne de caza. Se buscó asociación entre el tipo de muestra y el resultado del cribado.

Resultados: 32 muestras (20,38%) resultaron ser presuntos positivos a STEC. De esas 32 muestras 15 provenían de las Fuerzas Armadas. Se ha encontrado asociación estadísticamente significativa entre el tipo de muestra y el resultado del cribado (β = 0,007).

Conclusiones: El riesgo de transmisión de STEC en el ámbito de las Fuerzas Armadas es bajo debido en parte a la modalidad de restauración presente en las mismas.

Premio al mejor Póster

PCR CUANTITATIVA EN TIEMPO REAL PARA LA AMPLIFICACIÓN DE ADN DE BURKHOLDERIA MALLEI: COMPARACIÓN CON EL MÉTODO MOLECULAR RECOMENDADO POR LA OIE

Autores: Ortega García MV., Jiménez Mateo O., Sellek Cano R., Bassy Álvarez O., Granja Albarellos C., Cabria Ramos JC.

Palabras clave: Muermo; Burkholderia mallei; PCR en tiempo real cuantitativa; sensibilidad; especificidad.

Introducción: El muermo es una enfermedad contagiosa re-emergente causada por Burkholderia mallei, que afecta a caballos, asnos y mulas. La enfermedad es endémica en países de África, Sudamérica y parte de Asia. B. mallei es también considerada una grave amenaza bioterrorista (categoría B, CDC) debido a la relativa facilidad con la que se puede obtener y transmitir, la dificultad de diagnóstico de la enfermedad y el que no exista protección mediante vacunación. El desarrollo de métodos de identificación de B. mallei rápidos, sensibles y específicos, resultaría beneficioso para proporcionar un adecuado tratamiento al paciente infectado, para la vigilancia epidemiológica y la investigación forense, en el caso de una liberación intencionada.

Objetivos: Comparar dos PCRs en tiempo real cuantitativas, una basada en la amplificación de ADN mediante sondas de hibridación, desarrollado en el laboratorio de Biología Molecular del INTA y otra, mediante el uso de sonda TaqMan, desarrollado por Tomaso et al., 2006 y método molecular recomendado por la OIE, para la identificación de Burkholderia mallei, en términos de sensibilidad y especificidad analíticas.

Material y Método: Amplificación parcial de genes de Burkholderia mallei: - orf11 y orf13 del sistema de secreción de tipo III TTS1 del género Burkholderia mediante qPCR con sondas de hibridación. - fliP que codifica para la flagelina P de Burkholderia mallei mediante qPCR con sonda TaqMan. Cálculo de eficiencia, linealidad, límite de detección (95% de probabilidad), repetibilidad y especificidad (inclusividad y exclusividad).

Resultados: El ensayo desarrollado en el laboratorio obtuvo un límite de detección del orden del obtenido con el método molecular recomendado por la OIE (≤ 10 egc/reacción) y permitió la amplificación específica de ADN de B. mallei.

Conclusiones: El método desarrollado por el laboratorio de Biología Molecular del INTA permite una rápida amplificación de ADN de Burkholderia mallei con unas elevadas sensibilidad y especificidad analíticas.

Comunicaciones orales

INFLUENCIA DE LA ESTACIONALIDAD SOBRE LA CALIDAD DEL ADN DEL ESPERMA REFRIGERADO DE CABALLO

Autores: Crespo F., Dorado M., Ortiz I., Gosálvez J., Blázquez JC., Hidalgo M.

Palabras clave: Semen equino, fragmentación del ADN, estacionalidad.

Introducción: La calidad seminal en los sementales está influenciada por el fotoperiodo y varía según la estación de año. El análisis de la fragmentación del ADN espermático (SDFI) ha sido utilizado para evaluar la calidad seminal. Valores elevados de este parámetro se relacionan con índices de fertilidad bajos. El efecto de la estacionalidad sobre el SDFI no ha sido todavía determinado.

Objetivos: Valorar si los daños en el ADN del espermatozoide equino están influenciados por la estación y si la evaluación del daño del ADN espermático en semen equino refrigerado a 5oC es un indicador útil de calidad seminal durante la estación reproductiva o fuera de la misma.

Material y Método: Los eyaculados fueron recogidos de 23 sementales mediante vagina artificial durante 2015, que fue divido para el estudio en cuatro periodos (invierno, primavera, verano, otoño). En cada muestra fue evaluada la fragmentación del ADN espermático previamente a la refrigeración y a las 6 y 24 horas de almacenamiento a 5oC y, usando el Kit Halomax (Halotech DNA SL, Madrid, Spain). El SDFI fue valorado y comparado entre estaciones por ANOVA seguido del test Duncan.

Resultados: Los valores significativamente más bajos para las variables analizadas los obtuvimos en primavera y los más altos en verano (p<0,001). A medida que aumentó el tiempo de almacenamiento en refrigeración aumentó significativamente el SDFI, excepto en otoño a las 6 y 24 horas de almacenamiento, que no encontramos diferencias significativas.

Conclusiones: La primavera es la estación del año donde la fragmentación del ADN espermático es menor y la resistencia a los procesos de refrigeración mayor.

INSTRUMENTOS CLÍNICOS PATENTADOS POR VETERINARIOS MILITARES: TRACTO 1915-1961

Autores: Moreno Fernández-Caparrós LA., Alonso Fermoso H.

Palabras clave: Historia. Veterinaria militar. Instrumental.

Introducción: Durante la primera mitad del pasado siglo el Cuerpo de Veterinaria Militar contribuyó al desarrollo de las ciencias veterinarias con la creación de varios instrumentos clínicos que permitieron a mejorar la práctica de la medicina y cirugía veterinarias que se realizaba en las unidades hipomóviles, yeguadas y remontas del ejército. El enorme censo equino adscrito a las unidades militares superaba las 42.000 cabezas en el año 1917. Las bajas anuales superaban el 8%, cuando las bajas del entorno europeo estaban entre el 3 al 3,5% del censo. Remontar las bajas se hacía una empresa muy difícil. La necesidad de recuperar, remontar y reponer era una de las tareas a las que se debían entregar los oficiales veterinarios de la segunda mitad del siglo XIX y primera mitad del XX. Idear instrumentos que facilitasen esta labor facultativa y técnica es lo que pretendemos dar a conocer en esta comunicación.

Objetivos: Difundir las patentes realizadas por el Cuerpo de Veterinaria Militar.

Material y Método: Revisión bibliográfica de las revistas y anuncios profesionales entre 1898 y 1943.

Resultados: Entre los instrumentos ideados y creados por los oficiales veterinarios hemos hallado los siguientes que ordenados por fechas son los siguientes: 1.Receptor o acumulador de esperma (Espermocaptor) de Marcelino Montón Cardós (1915). 2. Diaconoyason modelo Ladislao Coderque (1916). 3. Cánula de infusión modelo Coderque (1916). 4. Compás zoométrico de Rof Codina (1916). 5. Termocauterio de éter, modelo MOBAL (1943). 6. Vagina artificial modelo español de Carbonero (1944). 7. Bastón zoométrico de Aparicio (1961).

Conclusiones: Entre 1898 y 1961 se han encontrado siete instrumentos. Todos están relacionados con el ejercicio de la medicina y cirugía del caballo. Dos con el área de la reproducción asistida. Dos con la Zootecnia. Dos con la administración de medicamentos. Uno con la práctica quirúrgica.

LA VETERINARIA MILITAR EN LA ISLA DE CUBA, TRACTO 1895-1898

Autores: Pérez García JM., Moreno Fernández-Caparrós LA.

Palabras clave: Historia. Veterinaria militar. Cuba.

Introducción: En otras ocasiones hemos señalado que son muy escasas las investigaciones que se han realizado sobre la Veterinaria Militar en nuestros territorios ultramarinos, y considerando las que hemos realizado y aún seguimos verificando para una futura obra sobre la historia ilustrada de la veterinaria militar española, hemos decidido en este II Congreso de Sanidad Militar (en cuyo seno se celebra el XV Congreso de Veterinaria Militar y VII Jornada de Historia de la Veterinaria Militar) presentar de forma actualizada nuestras investigaciones sobre los oficiales veterinarios que formaron parte de la plantilla de los territorios de Ultramar, y muy concretamente los de la Isla de Cuba

Objetivos: Conocer el estado de la plantilla de veterinarios militares.

Material y Método: Reglamentos del Cuerpo de 1856 y 1897. Escalillas del Cuerpo de Veterinaria Militar y documentos del Ministerio de la Guerra de muy escasa difusión.

Resultados: Entre 1895 y 1898 pasaron a la Isla de Cuba 73, casi un tercio de la plantilla. Sólo existió un veterinario mayor en 1896 como jefe de los servicios. Veterinarios primeros 8; veterinarios segundos 34; veterinarios terceros 30. En total 73 veterinarios.

Conclusiones: La ausencia de jefes veterinarios en Cuba y la presencia de un jefe veterinario en 1896 indica la ausencia de coordinación de los servicios. Ligero predominio de los veterinarios segundos (tenientes) sobre los terceros (alféreces).

NUEVO MODELO ANIMAL (ORYCTOLAGUS CUNICULUS) DE VENTILACIÓN SELECTIVA UNIPULMONAR

Autores: Castro Urda J., García López P., Arias Sanz P.

Palabras clave: Conejo, neonato, toracoscopia, ventilación unipulmonar, intubación selectiva.

Introducción: El modelo experimental conejo es excelente para entrenamiento laparoscópico en cirugía pediátrica (Doiz, A. et al. 2011). En algunas patologías torácicas del neonato abordables mediante toracoscopia, se requiere el colapso de uno de los pulmones para facilitar el acceso a las lesiones. Al no disponer de tubos de doble luz para lactantes, las alternativas son una intubación selectiva contralateral o el uso de bloqueadores bronquiales.

Objetivos: Mejorar las condiciones de entrenamiento laparoscópico del tórax del neonato mediante la ventilación selectiva unipulmonar en modelo animal (Oryctolagus cuniculus). Generación de una técnica novedosa de intubación selectiva en el conejo (Oryctolagus cuniculus).

Material y Método: Se realizó una premedicación anestésica en un conejo hembra de 4,7 kilogramos de peso, mediante inyección intramuscular de ketamina (15 mg/kg) y medetomidina (0,1 mg/kg) y se colocó un catéter en la vena marginal auricular para la administración de suero y fármacos. Se indujo por vía intravenosa con propofol (10 mg/kg), y mediante endoscopia se observaron las vías respiratorias superiores, con atención a la localización del punto de separación de los tubos bronquiales. A continuación se llevó a cabo la intubación a ciegas con un tubo endotraqueal de 3,5 mm, aplicando ventilación controlada por volumen izquierdo. A continuación se comprobó la correcta localización mediante imagen radiográfica y se procedió al inflado del balón del catéter con 1 ml de aire en el momento de la espiración. Seguidamente se obtuvo una nueva imagen radiográfica en el que se pudo observar el correcto colapso del pulmón izquierdo, manteniendo ventilación controlada por presión en el derecho. Se introdujo un catéter de oclusión Fogarty 5F a través del tubo endotraqueal hasta llegar al tubo bronquial izquierdo. A continuación se comprobó la correcta localización mediante imagen radiográfica y se procedió al inflado del balón del catéter con 1 ml de aire en el momento de la espiración. Seguidamente se obtuvo una nueva imagen radiográfica en el que se pudo observar el correcto colapso del pulmón izquierdo, manteniendo ventilación controlada por presión en el derecho. Desde el inicio se comprobaron las constantes monitorizadas, siendo estas compatibles con un buen estado de estabilización hemodinámica. Al finalizar la intervención se procedió a la eutanasia del animal y posterior necropsia. Este estudio se llevó a cabo en el Servicio de Medicina Y Cirugía Experimental del Centro Militar de Veterinaria de la Defensa.

Resultados: Se consigue la ventilación unipulmonar del pulmón derecho de un conejo neozelandés mediante la colocación en bronquio izquierdo de un catéter de oclusión tipo Fogarty 5F introducido a través de la luz de un tubo endotraqueal de 3,5 mm de diámetro, mostrando una mecánica ventilatoria, saturación de oxígeno y parámetros vitales satisfactorios.

Conclusiones: Se considera la idoneidad de este nuevo modelo para los objetivos del estudio.

ANATOMÍA Y ABORDAJES VASCULONERVIOSOS EN LA RATA

Autores: Arias Sanz P., Castro Urda J., García López P.

Palabras clave: Microcirugía, rata, abordajes quirúrgicos, microfotografía.

Introducción: Los programas de aprendizaje microquirúrgicos parten de la adquisición de las primeras habilidades con materiales inertes, antes de trabajar sobre seres vivos, pasando primero por los modelos animales. La fase de aprendizaje sobre modelo animal vivo debe iniciarse con las maniobras de disección en las que el cirujano apreciará las características de los tejidos vivos, que ya comenzó a reconocer en el material inerte orgánico. Antes de llevar a cabo las técnicas de anastomosis vascular o nerviosa, se deben realizar prácticas de disección, abordando y separando estructuras vasculonerviosas, sin atentar contra su integridad.

Objetivos: El objetivo de este trabajo es el proporcionar una herramienta de ayuda en la formación microquirúrgica, al aportar imágenes microfotográficas que sirvan de modelo y guía para el abordaje de los principales ejes vasculonerviosos de la rata.

Material y Método: Como modelo experimental se han empleado ejemplares de Rattus norvegicus (rata Wistar) procedentes del animalario del Servicio de Medicina y Cirugía Experimental (SMCEX) del Centro Militar de Veterinaria (CEMILVET). Este procedimiento se ha realizado bajo el amparo del Proyecto PROEX 97/14, autorizado por el comité ético del CEMILVET y el órgano competente de la CAM. Como medio de magnificación de la imagen se ha utilizado un microscopio WILD TYP 384000, Heerbrug Switzerland. Las imágenes se obtuvieron con una cámara fotográfica digital Moticam 2000. Se empleó instrumental microquirúrgico básico, para realizar el abordaje del paquete vasculonervioso del cuello (arteria carótida, venas yugulares y nervio vago), arteria aorta abdominal y vena cava caudal, así como de los vasos femorales y nervio safeno. Para el procedimiento las ratas se mantuvieron bajo condiciones de anestesia y analgesia, siendo eutanasiadas al finalizar la intervención.

Resultados: Se han obtenido imágenes demostrativas del abordaje de los principales ejes vasculonerviosos de este animal.

Conclusiones: La disponibilidad de estas imágenes proporciona una herramienta adecuada para la formación y el entrenamiento microquirúrgico.

TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA (TC) COMO HERRAMIENTA DIAGNÓSTICA EN LA ORQUIECTOMÍA DE CÁNIDOS CRIPTÓRQUIDOS

Autores: Jiménez Cebrián A., Chamorro Sancho MJ.

Palabras clave: Criptorquidia. Tumor testicular. Diagnóstico por imagen.

Introducción: La criptorquidia es un defecto en el descenso de uno o ambos testículos hasta el escroto que en perros presenta una incidencia del 1,2-12,9% y cuyo diagnóstico definitivo no debe realizarse antes de los 6 meses (Ruz Reveco, MP, 2015; Ettinger SJ y Feldman EC, 2007). Varios estudios demuestran una mayor predisposición (entre 9,6 y 13,6 veces más) al desarrollo de neoplasia en testículos criptórquidos que en escrotales (Ruz reveco, MP, 2015), siendo los más frecuentes el tumor de células de Sertoli, tumor de células intersticiales y seminomas. (Fossum, TW, 2013; Ettinguer y Feldman, 2007). Ante un caso de criptorquidia el tratamiento de elección es la orquiectomía. (Fossum TW 2013; Ettinger y Feldman 2007; Nelson RW y Couto CG 2000). Se debe intentar localizar el testículo mediante palpación, confirmando su presencia a través de radiografía (generalmente poco útil) y/o ecografía (Ruz Reveco MP, 2015; Nelson RW y Couto CG, 2000). En caso de no ser palpable, para localizarlo, habitualmente se utiliza la ecografía, laparotomía exploratoria y/o laparoscopia (Ruz Reveco MP, 2015). Como alternativa diagnóstica se propone el empleo del TC como método no invasivo.

Objetivos: Valorar el uso del TC como método diagnóstico previo a la intervención quirúrgica en casos de criptorquidia tras no obtener datos fiables mediante palpación y ecografía.

Material y Método: Material: equipo anestésico, ecógrafo, TC e instrumental quirúrgico. Método: protocolo anestésico general y de recuperación, estudio ecográfico, estudio de TC, abordaje y técnica quirúrgica en función de la localización testicular.

Resultados: Tras estudio de TC del área abdominal-pélvica se determina la presencia y localización exacta de las estructuras testiculares para su extracción.

Conclusiones: La orquiectomía es el tratamiento de elección en criptórquidos debido a la tendencia a la tumoración de estos testículos, siendo necesario conocer su ubicación exacta. Al no obtener información fidedigna mediante palpalción y/o ecografía, el empleo del TC como método no invasivo para su localización exacta, es de gran utilidad, a pesar del inconveniente que supone la dosis de radiación recibida, evitando el abordaje quirúrgico a la cavidad abdominal en la laparotomía exploratoria y sus posibles complicaciones.

CARACTERIZACIÓN DE LA CALIDAD Y RESULTADOS EN INVESTIGACIÓN DE BROTES DE LEGIONELOSIS PUBLICADOS

Autores: García Irazábal A.

Palabras clave: Enfermedad de los legionarios, Legionelosis, brote, cluster y Legionella.

Introducción: Los brotes de legionelosis son un importante problema de Salud Pública. La investigación de la fuente ambiental precisa de estudios complejos en los que se analizan los resultados de la investigación epidemiológica, microbiológica, medioambiental, meteorológica?

Objetivos: Desarrollar un modelo conceptual que permita clasificar y tipificar los brotes de legionelosis de acuerdo al tipo de estudio realizado y los resultados obtenidos en la investigación.

Material y Método: Revisión Sistemática de bibliografía de artículos publicados que describan la investigación de brotes de legionelosis en cualquier ámbito (comunitario, nosocomial, asociado a viajes, etc.?) para el periodo 01/01/1990 al 31/12/2015 y en la base de datos indexada electrónica PubMed. La búsqueda es de publicaciones en castellano e inglés y se utiliza el programa Zotero para la gestión automatizada de las citas bibliográficas.

Resultados: El 54,4% de los artículos publicados realizan un Estudio Descriptivo de las variables, 28,1% Casos y Controles y 17,5 % Cohortes. Las características diagnósticas para la detección de Legionella spp. en pacientes son 20% Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR), 16% Serología (Seroconversión), 13,5% Serología y PCR, 12% Antígeno en orina y 11% Cultivo y PCR. La investigación ambiental utiliza 58,8% PCR, 23,5% Cultivo y 15% Cultivo y PCR. El 64% de los estudios realiza secuenciación de cepas ambientales y clínicas, comparando las mismas en el 66% de los casos. Legionella pneumophila serogrupo 1 es responsable del 88,5% de los brotes de legionelosis publicados. El 64,5% de los estudios confirman la fuente de infección, haciéndolo mediante tipificación genética el 75% de los mismos. La fuente de infección más estudiada son torres de refrigeración (30,2 %), red de abastecimiento de agua (25,5%) y bañeras de hidromasaje (11,6%). El 69,5% de los brotes presentan Ámbito Comunitario, 18,5% Nosocomial y 12% Asociados a viajes.

Conclusiones: Los brotes de legionelosis siguen produciéndose a pesar de conocerse las medidas preventivas y continúan describiéndose otras fuentes que permiten identificar nuevos dispositivos o prácticas de riesgo.

NUTRICIÓN CANINA: ELABORACION DE PPT PARA CONTRATACIÓN DE PIENSOS

Autores: Sánchez Cinca M.

Palabras clave: Nutrición-Perro-Contratación pienso.

Introducción: El Ejército de Tierra dispone de más de 300 ejemplares caninos alimentados por el pienso adjudicado en la mesa de contratación. La misión del veterinario es velar por la adquisición de un pienso que se adapte a las necesidades de nuestros perros.

Objetivos: Exponer las necesidades nutricionales de nuestros efectivos caninos. - Explicar la participación del Vocal Técnico Veterinario en la mesa de contratación de piensos.

Material y Método: Comparativa entre las necesidades nutricionales propuestas en la bibliografía con los requerimientos reflejados en los distintos PPT. Análisis de la evolución de los piensos a través de los informes emitidos por los distintos facultativos.

Resultados: Las empresas adjudicatarias siempre han cumplido con las exigencias del PPT. La tolerancia al pienso es variable. Hay información técnica difícilmente demostrable con datos de laboratorio.

Conclusiones: Colaborar a la mejora de la alimentación precisa mayor intercambio de información entre los distintos facultativos, la Dirección de Sanidad y los organismos de contratación. La decisión en la adjudicación de piensos está condicionada a la oferta económica.

LAS CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS BÁSICAS EN BASES/CAMPAMENTOS EN ZONA DE OPERACIONES. EL PAPEL DE LA SANIDAD MILITAR

Autores: García del Portillo A., Cique Moya A.

Palabras clave: Condiciones higiénico-sanitarias, operaciones, asesoramiento.

Introducción: Las operaciones de paz en las que actualmente se ven involucradas las Fuerzas Armadas y las que se acometerán en el futuro suponen el despliegue de nuestras fuerzas en zonas donde las condiciones higiénico-sanitarias son difíciles de mantener. La Sanidad Militar, además de sus misiones clásicas, puede aportar un asesoramiento crucial al mando en cuanto a las instalaciones utilizadas en las diferentes zonas de operaciones.

Objetivos: Plantear una serie de reflexiones acerca del papel de la Sanidad Militar en cuanto al asesoramiento en el diseño y emplazamiento de las bases y campamentos así como las mejoras y la revisión del mantenimiento de dichas condiciones. - Diseño de un borrador de informe sanitario acerca de las instalaciones que contemple de una manera integral los diferentes aspectos higiénico-sanitarios. - Resaltar la importancia de la colaboración entre las diferentes especialidades fundamentales de la Sanidad Militar.

Material y Método: Por el personal de sanidad y logística del ejército de Estados Unidos.

Resultados: Informe de idoneidad higiénico-sanitarias en áreas de asentamiento militar en zona de operaciones. Estudio de los principales riesgos higiénico-sanitarios en los asentamientos militares en zona de operaciones.

Conclusiones: La Sanidad Militar podría llevar a cabo una eficaz labor de asesoramiento en cuanto a la mejora de las condiciones higiénico-sanitarias de las instalaciones militares en zona de operaciones. Para ello, sería conveniente el diseño e implantación de un informe de idoneidad de condiciones higiénico-sanitarias así como la participación de equipos sanitarios de asesoramiento en los reconocimientos de zona.

LA INSPECCIÓN VETERINARIA EN LA ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA LAS FAS. REVISIÓN NORMATIVA

Autores: Mendoza Fernández JL.

Palabras clave: Inspección. Víveres. Normas.

Introducción: Desde la publicación de la O.M. 11/2013 la inspección de alimentos en las Fuerzas Armadas forma parte del control oficial de la cadena alimentaria. La inspección rutinaria ha dejado de ser exclusivamente una actividad de control interno para formar parte del Plan Nacional de Control Oficial de España. La reciente aprobación de la ley para la defensa de la cadena alimentaria, actualmente integrada en el PNCOCA 2016-2020, no ha contemplado el control oficial en la Unidades, Centros y Dependencias pertenecientes al Ministerio de Defensa.

Objetivos: Realizar una revisión de la nueva normativa aprobada sobre el control de la cadena alimentaria, en los aspectos que afectan a la función del oficial veterinario en la adquisición de víveres para las Fuerzas Armadas, y analizar el papel del oficial inspector en la adquisición de víveres conforme a la Ley 30/2007.

Material y Método: Revisión documental de la última normativa publicada con trascendencia en la función inspectora, y en concreto la leyes 17/2011 de seguridad alimentaria y nutrición, la 28/2015 para la defensa de la cadena alimentaria, y la 30/2007 de Contratos del Sector Público, así como su desarrollo normativo.

Resultados: La inspección de los alimentos tiene por objeto verificar la observancia de la normativa con el fin último de garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos. Hasta la aprobación de la Ley 17/2011, de seguridad alimentaria, la labor inspectora del oficial veterinario se limitaba al control interno y al asesoramiento de la cadena de mando, tanto en los aspectos higiénico-sanitarios, como en el control de la calidad y prevención del fraude en el suministro de víveres para las cocinas. La reciente aprobación de la Ley 28/2015, de 30 de julio, para la defensa de la calidad alimentaria, ha ampliado el ámbito de aplicación del control oficial a la producción primaria y a la calidad alimentaria. A diferencia de la Ley 17/2011, que habilitaba a los órganos competentes del Ministerio de Defensa a aplicar las disposiciones de esta ley, la Ley para la defensa de la calidad alimentaria no incluye esta disposición, por lo que no faculta al oficial veterinario a actuar como inspector de control oficial de la calidad alimentaria. La Ley de Contratos del Sector Publico no particulariza el contrato de víveres, al estar contemplado como un contrato de suministro, por lo tanto, no contempla el papel del inspector de víveres, ni tampoco la asistencia técnica que los veterinarios bromatólogos pueden prestar en este tipo de contratos. Sin embargo la interpretación de otras normas derivadas como pudiera ser la reciente modificación del artículo 150 de la Ley General Presupuestaria (Ley 47/2003), que regula la labor de asesoramiento que prestan los asesores técnicos durante la intervención material de las inversiones, o también la modificación del artículo 28 del RD 2188/1995 relativa a la comprobación material de la inversión; así como la más específica Orden DEF/2021/2011 que regula la contratación centralizada en el MINISDEF, permiten contemplar el papel que el asesor bromatólogo puede ejercer en la compra de víveres.

Conclusiones: Actualmente existe un sustento normativo que abarca todos los aspectos de la actividad bromatológica del veterinario en la compra de víveres.

ESCALÓN BÁSICO DEL ET. EL SERVICIO VETERINARIO DE LA USBA GENERAL ALMIRANTE

Autores: Lázaro Gistau G.

Palabras clave: Servicio Veterinario; Unidad de Servicios de Base (USBA).

Introducción: El Servicio Veterinario de la USBA General Almirante realiza las funciones propias de un servicio veterinario y además las de la Unidad orgánica en la que está encuadrado.

Objetivos: Describir cómo se compatibiliza la doble dependencia: funcional y orgánica del Servicio Veterinario de la USBA General Almirante.

Material y Método: Descripción del cronograma del Servicio Veterinario, tanto de las actividades propiamente sanitarias como de las de la unidad orgánica en la que está encuadrado.

Resultados: Se observa que aunque con variaciones en el cronograma se pueden realizar y cubrir todas las actividades del servicio.

Conclusiones: Aunque con esfuerzo es posible la compatibilización de la doble dependencia.

LUCHANDO CONTRA EL BIOTERRORISMO

Autores: Peraile Muñoz I., Lorenzo Lozano P., Gil García M., González López L., Cabria Ramos JC., Jiménez Pérez MV.

Palabras clave: Ricina, alerta/amenaza biológica, anticuerpos, proteínas.

Introducción: El INTA es uno de los laboratorios de referencia que integran la Red de Laboratorios de Alerta Biológica (RELAB), infraestructura de naturaleza científico-técnica creada por Orden PRE/305/2009, para el apoyo operativo al Sistema Nacional de Situaciones de Crisis ante riesgos y amenazas por agentes biológicos peligrosos, que integra los laboratorios biológicos nacionales de referencia más prestigiosos. Ante una alerta/amenaza biológica, la Unidad de Gestión (UG) de la RELAB comunica y activa al laboratorio responsable. La muestra se analiza con máxima prioridad y los resultados obtenidos se comunican a la UG-RELAB que gestiona la información a los órganos concernidos.

Objetivos: Diagnóstico rápido y sensible de la toxina ricina ante una alerta/amenaza biológica.

Material y Método: La RELAB autoriza el envío de la muestra al laboratorio de Inmunología del Área de Defensa Biológica del INTA una vez descartada la presencia de microorganismos en un laboratorio de Bioseguridad III. Tras la comprobación de la documentación enviada y su correspondiente cadena de custodia, se realiza la apertura de la muestra en cabina de seguridad biológica tipo II, según protocolo interno. Se realiza una inspección visual de la muestra y si no cumple ningún criterio de rechazo se procede al análisis, manteniendo parte de la muestra como alícuota de reserva. El resto se resuspende en un tampón fisiológico para su diagnóstico proteico e inmunológico.

Resultados: El protocolo, optimizado en dos ensayos realizados en paralelo, permite el estudio de la posible naturaleza y estructura proteica de la muestra, así como la inmunodeteción de ricina utilizando anticuerpos propios altamente específicos y sensibles.

Conclusiones: La duración del análisis de ricina ha sido optimizada para ser realizada en un plazo máximo de 6 horas, obteniéndose un diagnóstico forense, robusto y sensible, en el que se ha minimizado la obtención de falsos positivos y negativos.

SIMULACRO DE ACTUACIÓN DE LAS UNIDADES OPERATIVAS NRBQ

Autores: Gil García M., Rozas Sanz G., González López L., Fernández Martínez L., Cabria Ramos JC., Lorenzo Lozano P.

Palabras clave: Armas biológicas, esporas, unidades NRBQ.

Introducción: El uso de agentes de guerra biológica supone una amenaza creciente para la sociedad, por lo que, en la mayoría de los países, los Ejércitos y Fuerzas Cuerpos de Seguridad del Estado han ido progresivamente adquiriendo diferentes capacidades en ese campo, creando Unidades operativas especializadas en la lucha contra agentes nucleares, radiológicos, biológicos y químicos. Uno de los puntos críticos en la lucha eficaz contra estos agentes es la detección e identificación precoz de los mismos, para lo cual es imprescindible realizar una adecuada toma de muestras, conservación, transporte y custodia de las mismas hasta el laboratorio de referencia. En este sentido los Ejércitos y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado establecen programas de formación y entrenamiento para sus Unidades.

Objetivos: Entrenamiento de las unidades NRBQ, mediante la realización de simulacros que implican, la toma, transporte y custodia de las muestras recogidas en escenarios simulados en los que ha ocurrido un ataque bioterrorista.

Material y Método: Preparación y desarrollo de un ejercicio de entrenamiento de los equipos reconocimiento (RECO) y de toma de muestras (SIBCRA) del Regimiento NRBQ Valencia I. El escenario simula la existencia de un laboratorio clandestino, en el que se están fabricando armas biológicas de forma masiva para su diseminación mediante aerosoles en un casco urbano. El escenario consta de una estancia con dos salas y equipamiento propio de un laboratorio de microbiología. Como agente biológico se utilizó una suspensión esporulada de Bacillus thuringiensis como simulante de Bacillus antrhacis.

Resultados: Obtención de muestras con carácter legal, así como evaluación de la eficacia de la operativa de la toma de muestras, transmisión de los datos y coordinación general del ejercicio.

Conclusiones: Los equipos RECO y SIBCRA del Regimiento NRBQ han realizado satisfactoriamente el ejercicio propuesto, proponiéndose por parte del personal del Área de Defensa Biológica medidas correctoras para mejorar sus procedimientos de actuación.

EJERCICIO TRIDENT 2015- VETERINARIA

Autores: García Villacampa M.

Palabras clave: TRIDENT 2015/ Veterinaria.

Introducción: Entre Octubre y Noviembre de 2015 tuvo lugar el mayor ejercicio conjunto de la OTAN jamás realizado. Zaragoza fue escenario del mayor despliegue de efectivos terrestres, con una fuerza desplegada de aproximadamente 10.000 hombres. El apoyo veterinario para garantizar la Seguridad alimentaria recayó en gran medida en el Servicio Veterinario de la AGRUSAN 3.

Objetivos: Compartir con los compañeros veterinarios la experiencia de haber participado en la mayor maniobra realizada por la OTAN y reflexionar sobre las lecciones aprendidas.

Material y Método: No procede.

Resultados: Durante el curso de estas maniobras se produjeron distintas incidencias que fueron solventadas inmediatamente sin que se produjeran mayores consecuencias. Se puede reflexionar sobre el nivel de Seguridad alimentaria exigido y puesto en práctica por los distintos contingentes. Propuesta de medidas a adoptar para mejorar la Seguridad alimentaria en el despliegues futuros.

Conclusiones: Las maniobras TRIDENT fueron un éxito en todos los sentidos, incluido el aspecto de higiene y seguridad alimentaria.

Póster

FLEBOTOMOS: EL ENEMIGO INVISIBLE EN ZONA DE OPERACIONES. CÓMO PROTEGERSE

Autores: Qiñones Pérez C., Rustarazo Grorod DP., Granados Olite C., Manrique Cobo M., de la Barreda Manso B., Bayón Pagador JC.

Palabras clave: Flebotomos, prevención, vigilancia, repelente, educación.

Introducción: Los flebotomos son dípteros de pequeño tamaño (3mm) pertenecientes a la familia Psychodidae, subfamilia Phlebotominae. Sus formas inmaduras (larvas y pupas) se desarrollan en zonas oscuras y húmedas como pequeñas oquedades, madrigueras, etc. Su pequeño tamaño, unido a un vuelo silencioso, permite a las hembras alimentarse de sangre repetidas veces sobre un mismo hospedador, pudiendo ocasionar, además de importantes molestias, diversas enfermedades entre las que destaca la leishmaniosis, zoonosis que puede presentar formas cutáneas y viscerales. Diferentes animales como perros, zorros, roedores o lagomorfos actúan como reservorios de la leishmaniosis.

Objetivos: Indicar formas de reducir la incidencia de picaduras por flebotomos en Zona de Operaciones.

Material y Método: Se realiza una búsqueda bibliográfica sobre la importancia que los flebotomos tienen en zonas en las que se desarrollan operaciones militares y las medidas para su control.

Resultados: Los flebotomos producen grandes molestias sobre el personal desplegado en Zona de Operaciones (ZO). Entre las enfermedades que transmiten, la leishmaniosis es de la que existen mayor número de casos reportados, aun habiendo un importante infradiagnóstico, especialmente en Oriente Medio y Asia Central:

• Más del 50% de las tropas israelíes resultaron infectadas por leishmaniosis cutánea (LC) en la Guerra de los Seis Días en el Valle del Jordán.

• Durante la Operación Tormenta del Desierto, se diagnosticaron más de 20 casos de LC y 12 de leishmaniosis visceral (LV), entre tropas de Estados Unidos desplegadas en la Península Arábiga.

• En la operación Asistencia a Irak, Estados Unidos notificó más de 2000 casos de LC entre su personal desde 2004.

• En las misiones Resolute Support (Afganistán) y Apoyo a Irak en las que participa España, se ha comprobado una alta densidad de flebotomos en las labores de vigilancia entomológica desarrolladas y, al menos, se han confirmado 4 casos de LC entre legionarios españoles. A pesar del uso de mallas mosquiteras, el pequeño tamaño de los flebotomos les permite atravesar con facilidad las que habitualmente se reparten de dotación, que sólo impedirían el paso de mosquitos. Es frecuente la existencia de reservorios en las instalaciones que ocupan nuestras tropas o en sus proximidades.

Conclusiones: Dotación de equipación protectora apropiada al personal desplegado: repelentes cutáneos, uniformes impregnados y mallas mosquiteras adecuadas. Concienciación y educación sanitaria del personal sobre los flebotomos y su importancia sanitaria. Procedimientos de vigilancia entomológica: presencia y densidad de flebotomos y posible infección de los mismos. Aplicación de medidas de protección personal por todo el personal del contingente. Procedimientos de control de flebotomos y sus reservorios por los equipos veterinarios.

DETECCIÓN DE CORTISOL EN PELO COMO BIOMARCADOR DE ESTRÉS CRÓNICO EN PERROS DE TRABAJO DE LAS FAS

Autores: Sanmartín Sánchez L., Lozano Benito D., Rico Sevilla M.

Palabras clave: Perros, cortisol, pelo, estrés, despliegue, ELISA.

Introducción: El cortisol es un glucocorticoide que juega un papel clave en la respuesta fisiológica al estrés y en la alostasis, el proceso activo de mantenimiento y restablecimiento de la homeostasis, lo que ayuda a un animal a adaptarse a una nueva situación o reto ambiental. La medición de cortisol en pelo, es una técnica no invasiva que proporciona una imagen retrospectiva de su acumulación durante un periodo de tiempo. Los perros de trabajo de las FAS se encuentran sometidos a unas condiciones peculiares, donde el transporte, los distintos ambientes, personas y olores a los que se enfrentan, especialmente en situaciones de despliegue en Operaciones, hacen que el estrés se intente minimizar al máximo, y buscar herramientas para poder cuantificarlo objetivamente.

Objetivos: Investigar los niveles de cortisol en perros de trabajo como biomarcador del estrés crónico, así como el efecto de factores como la estacionalidad y el despliegue en operaciones internacionales.

Material y Método: El estudio se realizó en el Laboratorio de Investigación Aplicada, con un total de 24 perros del ET sometidos a distintas condiciones ambientales. Las muestras de pelo se analizaron mediante un ensayo tipo ELISA (Enzyme-Linked Immuno-Sorbent Assay) para medir la concentración de cortisol, previa extracción alcohólica.

Resultados: La concentración media de cortisol fue significativamente superior en primavera respecto al verano y no se encontraron efectos significativos debidos al despliegue.

Conclusiones: El presente trabajo desvela una concentración diferencial en los niveles de cortisol en pelo de perros de trabajo debido a la estación del año sin que el despliegue suponga una fuente de estrés.

PCR CUANTITATIVA EN TIEMPO REAL PARA LA AMPLIFICACIÓN DE ADN DE BURKHOLDERIA MALLEI: COMPARACIÓN CON EL MÉTODO MOLECULAR RECOMENDADO POR LA OIE

Autores: Ortega García MV., Jiménez Mateo O., Sellek Cano R., Bassy Álvarez O., Granja Albarellos C., Cabria Ramos JC.

Introducción: El muermo (glanders, en inglés) es una enfermedad contagiosa re-emergente causada por Burkholderia mallei, bacilo Gram negativo de la familia Burkholderiaceae. Se trata de una infección que afecta a especies de équidos (caballos, asnos y mulas), aunque también puede afectar a otras especies de mamíferos como ovejas, cabras, perros y gatos, así como camellos, osos y lobos. La enfermedad es endémica en países de África, Sudamérica y parte de Asia. Se pueden observar casos en personas que trabajan con el agente causal en laboratorios bajo condiciones de bioseguridad, como el ocurrido en el año 2000 en EEUU. El muermo es una enfermedad de la lista de enfermedades de declaración obligatoria a la Organización Mundial de Sanidad Animal. B. mallei es también considerada una grave amenaza bioterrorista (categoría B, CDC) debido a la relativa facilidad con la que se puede obtener y transmitir, la dificultad de diagnóstico de la enfermedad y el que no exista protección mediante vacunación. Se utilizó como arma biológica contra caballos del ejército, otros animales y humanos, durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En la enfermedad aguda sin tratar puede producirse un 95% de mortalidad en tres semanas. Se recomienda utilizar una combinación de métodos de identificación del agente con la misma muestra clínica. La identificación mediante cultivo in vitro se ve dificultada por la baja cantidad de bacterias presentes en los tejidos infectados y excreciones y a que es un proceso que consume mucho tiempo (48 horas). Las pruebas serológicas más exactas y fiables son las de fijación de complemento y ELISA; sin embargo, las pruebas serológicas no pueden distinguir las reacciones a B. mallei de las reacciones a B. pseudomallei. Se han desarrollado varias PCRs en tiempo real para la identificación de B. mallei (2), pero solo una PCR en tiempo real ha sido evaluada con muestras de un brote de muermo en caballos (3). El desarrollo de métodos de identificación de B. mallei rápidos, sensibles y específicos, resultaría beneficioso tanto para proporcionar un adecuado tratamiento al paciente infectado como para la vigilancia epidemiológica y la investigación forense, en el caso de una liberación intencionada.

Objetivos: Comparar dos PCRs en tiempo real cuantitativas para la identificación de Burkholderia mallei, en términos de sensibilidad y especificidad analíticas: una basada en la amplificación de ADN mediante sondas de hibridación, desarrollada en el laboratorio de Biología Molecular del INTA y otra, mediante el uso de sonda TaqMan, desarrollado por Tomaso et al., 2006 y método molecular recomendado por la OIE.

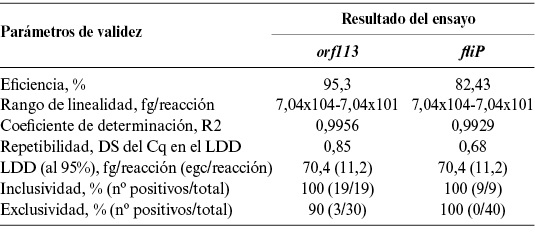

Material y Método: Amplificación parcial de genes de Burkholderia mallei/B. pseudomallei y B. mallei (la secuencia de cebadores y sondas aparece en la Tabla 1): - PCR dúplex: orf11 (lectura de fluorescencia en el canal 705 nm para B. pseudomallei) y orf13 (lectura de fluorescencia en el canal 610 nm para B. mallei y B. pseudomallei) del sistema de secreción de tipo III TTS1 del género Burkholderia (4; 5), mediante qPCR con sondas de hibridación. - PCR simple: fliP (lectura de fluorescencia en el canal 530 nm) que codifica para la flagelina P de B. mallei mediante qPCR con sonda TaqMan (3). La amplificación se llevó a cabo en un equipo LightCycler 2.0 (Roche) y las condiciones fueron: 1) método desarrollado en el laboratorio de Biología Molecular del INTA: 95 oC durante 10 minutos (desnaturalización); 45-50 ciclos a 95 oC durante 10 segundos, 60 oC durante 10 segundos y 72 oC durante 12 segundos (amplificación); 45-95 oC a 0,1 oC/segundo (melting); 40 oC durante 30 segundos (enfriamiento). 2) Método molecular recomendado por la OIE: 95 oC durante 10 minutos (desnaturalización); 50 ciclos a 95 oC durante 10 segundos y 63 oC durante 1 minuto (amplificación); 40 oC durante 30 segundos (enfriamiento). Los reactivos utilizados y sus concentraciones se muestran en la Tabla 2. La construcción de una curva estándar mediante diluciones seriadas 1/10, de ADN purificado, desde 7,04x104-7,04x105 hasta 7,04x10-1 fg/reacción para B. mallei, permitió determinar la eficiencia (ecuación: E = [10(-1/pendiente)]), rango de linealidad, coeficiente de determinación (R2) y sensibilidad analítica. El límite de detección o LDD (95% de probabilidad) se calculó realizando 20 replicados de las tres últimas diluciones. El punto de corte se estableció como aquel ciclo de cuantificación (Cq) correspondiente al límite de detección. La repetibilidad se expresó como la desviación estándar del ciclo de cuantificación (6) (Tablas 3 y 4). Para la determinación de la especificidad (inclusividad y exclusividad) se utilizó ADN purificado (?106 egc/reacción) de la genoteca del laboratorio de Biología Molecular del INTA procedente de 9 cepas diana (B. mallei), 26 cepas no diana relacionadas (10 cepas de B. pseudomallei y 16 cepas de otras especies del género Burkholderia) y 14 cepas no relacionadas. Un resumen de los parámetros evaluados y de las cepas empleadas aparece en las Tablas 3 y 4.

Resultados: Los resultados de la validación conseguidos por el método desarrollado en el laboratorio de Biología Molecular del INTA fueron similares a aquellos obtenidos por el método molecular recomendado por la OIE y por otros autores.

Tabla. Resultados de la validación de las qPCRs, obtenidos con la cepa de referencia de B. mallei NCTC 10230. LDD calculado en base al tamaño del genoma de B. mallei, estimado en 5,84 Mb.

Conclusiones: El método desarrollado por el laboratorio de Biología Molecular del INTA permite una rápida amplificación de ADN de Burkholderia mallei con unas elevadas sensibilidad y especificidad analíticas. Además, posibilita la diferenciación entre B. mallei y B. pseudomallei.

LEISHMANIASIS Y OPERACIÓN INHERENT RESOLVE (IRAQ): MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA FUERZA

Autores: Salinas Granell MB.

Palabras clave: Operación Inherent Resolve, Enfermedad Vectorial, Leishmaniasis, Medicina preventiva, Sanidad Ambiental.

Introducción: La leishmaniasis es una enfermedad protozoaria, endémica en Iraq. La incidencia ha aumentado convirtiéndose en un problema de salud pública. La leishmaniosis cutánea está extendida en todo el país, con casos reportados por L.major y L.tropica. La transmisión es zoonótica y antroponótica. Los vectores implicados son Phebotomus papatasi y sergenti. España participa desde principios del 2015, en la Coalición Internacional para la lucha contra el DAESH, mediante una fuerza de apoyo para el adiestramiento de unidades militares iraquíes, formada por 300 efectivos españoles desplegados principalmente en la Base "Gran Capitán", Besmayah, a 30 km al sur de Bagdad. Los efectivos militares están en riesgo de contraer esta enfermedad. En verano de 2015, el ejército español confirmó cuatro casos de leishmaniasis contraída en Besmayah. Aunque es una enfermedad autolimitada, puede causar pérdida de operatividad.

Objetivos: Conocer las características epidemiológicas que pueden afectar a las tropas españolas desplegadas en la Operación Inherent Resolve (Iraq) y describir las medidas de prevención y control.

Material y Método: Se analizan las principales medidas preventivas aplicadas frente a enfermedades vectoriales por el Servicio Veterinario desplegado entre Febrero y Mayo con la Brigada Extremadura XI.

Resultados: El programa de higiene y sanidad ambiental implantado ha constado de charlas de Educación Sanitaria en la fase de preparación y en el despliegue, aplicación de plaguicidas periódicos en exteriores e interiores de zona de vida y comunes, monitorización y control de reservorios, impregnación de uniformes y mallas mosquiteras, y medidas de autoprotección. Los retos en el establecimiento de un programa de control entomológico de la enfermedad en un entorno hostil dificultó la evaluación del impacto de nuestro esfuerzo.

Conclusiones: Si bien no se puede garantizar con estas medidas el 100% de protección, se puede reducir considerablemente el riesgo de leishmaniasis. Por lo que creemos, que el establecimiento de un programa integral de Medicina Preventiva y Sanidad Ambiental continuo y reiterado en el tiempo puede jugar un rol crítico para el control de las enfermedades transmitidas por vectores durante los despliegues militares.