Introducción

Los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) son alteraciones en el comportamiento relacionado a la alimentación, que conlleva a una modificación en el consumo de alimentos o en la absorción de nutrientes ocasionando un deterioro significativo de la salud física o funcionamiento psicosocial1. Dichos trastornos afectan a personas de todas las edades con características sociodemográficas y culturales distintas2; a pesar de esto, representan una de las principales afectaciones crónicas reportadas en adolescentes entre 14 y 19 años3.

La evidencia científica destaca que la etiología de los TCA es multifactorial, englobando factores genéticos4, sociales5, culturales6, familiares7 y cognitivos8 que influyen en la decisión y conducta de los individuos9. Sin embargo, no todos los cambios en la conducta alimentaria son considerados un TCA, ya que se ha documentado que algunos individuos presentan un síndrome parcial o subclínico denominado Conductas Alimentarias de Riesgo (CAR)10. Las CAR son manifestaciones similares a los trastornos de conducta alimentaria (TCA) pero se dan con menor frecuencia e intensidad. De acuerdo con la Teoría del Continuo propuesta por Nylander, los TCA se encuentran en el extremo de un continuo, mientras que en el otro extremo se ubica la conducta alimentaria normal y la preocupación por el peso. Desde esta perspectiva, las personas con una conducta alimentaria normal no están exentas de preocuparse por su peso, el problema entonces no es la preocupación per se, si no el grado de preocupación. Se sugiere que los TCA ocurren cuando las personas simplemente muestran manifestaciones extremas de las preocupaciones sobre el peso y la dieta, y en este proceso las CAR se encuentran en medio del continuo11.

Estas conductas generalmente se inician en la adolescencia o la juventud temprana12, siendo un importante periodo de preparación para la adultez, en el cual, además de la maduración física y sexual13, se generan cambios psicosociales de importancia como: la transición hacia la independencia social y económica; así como la capacidad de razonamiento abstracto y el desarrollo de la identidad13,14. En esta búsqueda de identidad, la adolescencia se considera un período de alta vulnerabilidad ya que influyen factores y conductas que pueden tener consecuencias potencialmente graves para la vida presente y futura del adolescente debido a que son más susceptibles a influencias externas14. Actualmente, la idealización de una imagen corporal delgada puede orillar al adolescente a buscar la manera de conseguirla y aumentar el riesgo de adoptar alguna CAR incluyendo: la preocupación por engordar, atracones, falta de control al comer, conductas restrictivas y purgativas que tienen como fin la reducción de peso corporal, observándose con mayor frecuencia en mujeres15,16. Sin embargo, en los últimos años se ha observado un incremento de estas conductas en hombres17, por consiguiente su estudio resulta relevante.

Uno de los factores que se ha asociado a un mayor riesgo de dichas conductas es el exceso de peso18. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018 (ENSANUT 2018), la prevalencia conjunta de sobrepeso (SP) y obesidad (OB) en adolescentes de 12 a 19 años va en aumento con predominio en mujeres (41,1%) en comparación con los hombres (35,8%)19. Este panorama puede incrementar la vulnerabilidad de los adolescentes y su motivación por la pérdida de peso rápido, ya que, de acuerdo con lo reportado en México, el exceso de peso influye en el desarrollo de CAR17,20-23. En este sentido el Estado de Oaxaca ha presentado un aumento considerable de exceso de peso en adolescentes en los últimos años ,con cifras actuales de SP y OB de 20,3% y 13,3% respectivamente, lo cual refleja un grave problema de salud pública24.

Oaxaca se distingue por ser uno de los Estados más pobres de la zona sur del país y se encuentra dividido en 8 regiones, siendo la región el Istmo de Tehuantepec una de las más importantes considerando que alberga una gran diversidad cultural y una pluralidad gastronómica que juegan un papel importante en las decisiones y conductas de sus residentes. En este contexto, existe un vacío de información acerca del comportamiento de las CAR en adolescentes de la región, por lo cual, el objetivo de este estudio es evaluar la prevalencia de CAR por sexo y su asociación con el exceso de peso en estudiantes de secundaria de la región del Istmo de Tehuantepec del Estado de Oaxaca, México.

Material y métodos

Diseño de estudio

Se llevó a cabo un estudio observacional, transversal y analítico en estudiantes de secundaria de 12 a 15 años, pertenecientes a dos escuelas secundarias públicas “Escuela Secundaria Técnica No. 28” (Escuela A) y “Escuela Secundaria General ‘Gabriel Ramos Millán’” (Escuela B). La información fue recolectada de marzo-abril del año 2019.

Procedimiento

La población de estudio estuvo conformada por 268 alumnos inscritos en las dos escuelas secundarias en el periodo 2018-2019.

El muestreo fue no probabilístico por caso consecutivo de acuerdo con las listas de asistencia en coordinación con las autoridades académicas. Se aplicó un instrumento para determinar la prevalencia de CAR y se recolectaron variables de interés como peso, estatura, edad y sexo.

Instrumentos de medida

CAR: Para analizar las CAR, se utilizó el Cuestionario Breve de Conductas Alimentarias de Riesgo (CBCAR), el cual fue validado en población mexicana por Unikel el al.25 Su consistencia interna fue de 0,83, la sensibilidad de 0,81 y la especificidad de 0,78. El CBCAR es un instrumento de 10 reactivos, cuyas preguntas se enfocan en conductas hacia la pérdida de peso, así como la preocupación por engordar. Se califica con cuatro opciones de respuesta: 0 = “nunca o casi nunca”, 1 = “algunas veces”, 2 = “frecuentemente” (dos veces a la semana) y 3 = “muy frecuentemente” (más de dos veces a la semana). Los resultados sumatorios de 0 a 6 se establecieron como “bajo riesgo”, de 7 a 10 “riesgo moderado” y >10 “riesgo alto” de presentar CAR. El CBCAR es un instrumento autoaplicable que se otorgó a los alumnos bajo la supervisión del equipo de campo y analizado por el equipo de investigación.

Toma de peso corporal: Para las medidas antropométricas de peso y estatura, se siguieron las pautas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y fueron realizadas por personal de nutrición estandarizado.

Para la toma de peso se le pidió al estudiante quitarse cualquier objeto pesado que interfiriera con la medición. Al subirse a la báscula (modelo Beurer BG-13), se pidió que colocara las plantas de los pies uno en cada lado, manteniendo la posición de firmes (anatómico estándar). Se le pidió inhalar y exhalar para poder tomar el dato arrojado por la báscula registrando el peso de los alumnos en kilogramos y gramos en un formato elaborado previamente26.

Toma de estatura: Se le pidió al estudiante quitarse cualquier objeto que tuviera en la cabeza que interfiriera con la medición, en el caso de las mujeres diademas, coletas, moños, etc. de igual manera se le pidió quitarse los zapatos y calcetas. Se colocó al estudiante en posición de firmes (anatómico estándar) sobre el estadiómetro portátil marca seca modelo 213, con las manos a los costados, los glúteos, espalda y pantorrillas pegados a la base del estadiómetro. Se posicionaron los pies a 45°, es decir, las puntas ligeramente separadas y los talones juntos. Se posicionó la cabeza hacia en el plano de Frankfort, y se tomó la medida deslizando el estadiómetro hasta tocar la parte superior o coronal de la cabeza del estudiante, obteniendo la talla en centímetros y milímetros26.

Estimación del IMC/E: Para determinar el IMC/E se tomó en cuenta la metodología estandarizada por Vidmar S. et al.27 para el paquete estadístico STATA. El procedimiento toma los mismos criterios de la OMS para los puntajes Z por sexo, pero con algunas ventajas como la clasificación automática del IMC/E en seis categorías: “delgadez grado 1”, “delgadez grado 2”, “delgadez grado 3”, “peso normal”, “sobrepeso” y “obesidad”.

Análisis Estadístico

La información de todas las variables fue recopilada en una base de datos de Excel y para su análisis se utilizó al paquete estadístico STATA versión 14 (StataCorp, 2015)28. Para las variables cualitativas se obtuvieron frecuencias absolutas y porcentajes, en cuanto a las variables cuantitativas se calcularon medias y desviaciones estándar. Con respecto a las pruebas de hipótesis, se utilizó χ2 para la comparación de proporciones de CAR por sexo.

En cuanto al análisis de las CAR más frecuentes por sexo, se tomaron en cuenta las respuestas con mayor frecuencia (dos o más veces por semana), considerando que, a mayor frecuencia de estas conductas mayor es el riesgo, analizando su diferencia proporcional por medio de χ2.

Para evaluar los factores asociados al riesgo de CAR, se usó la regresión de Poisson con varianza robusta y se calcularon las razones de prevalencias (RP). Para ello, se crearon dos categorías de riesgo de CAR denominadas “mayor riesgo” (incluyen riesgo moderado y riesgo alto de CAR) y “menor riesgo” (bajo riesgo de CAR) asociando la categoría “mayor riesgo” y las categorías del IMC/E (delgadez, normal, sobrepeso y obesidad) ajustado por edad y sexo. Se consideró como estadísticamente significativo un valor p<0,05 y se estimaron intervalos de confianza (IC) al 95%.

Consideraciones éticas

Se incluyeron todos aquellos alumnos que firmaron el asentimiento informado y que entregaron el consentimiento informado firmado por sus padres diseñados bajo los principios de la Declaración de Helsinki. Para la firma de estos documentos se realizó una junta de padres de familia donde se explicó el objetivo del estudio y sus alcances. Se excluyeron aquellos adolescentes que no entregaron el consentimiento y el asentimiento firmado y aquellos que faltaron a clase el día de la recolección de datos dentro de su grupo. Además, se contó con el apoyo de las autoridades escolares, las cuales refirieron el interés de participar en el estudio.

RESULTADOS

En total se encuestaron a 268 adolescentes distribuidos en ambas escuelas, 118 alumnos pertenecientes a la Escuela A y 150 a la Escuela B. La distribución por sexo fue de 38,4% hombres y 61,6% mujeres. La media de edad fue de 13,34 y una desviación estándar (DE) de 0,96 años.

Con respecto a la proporción de CAR determinadas por el instrumento se observó que el 70,5% de los alumnos presentan “riesgo bajo”, el 20,9% de los alumnos presentaron “riesgo moderado” y el 8,6% presentaron “riesgo alto”. En cuanto a las mujeres se observó mayor proporción en las categorías de “riesgo moderado” (22,4%) y “riesgo alto” (10,9%) en comparación con los hombres, sin mostrar diferencia estadísticamente significativa. (Tabla 1).

Tabla 1. Comparación de proporciones de Conductas Alimentarias de Riesgo por sexo.

| Variable | Total | Hombres | Mujeres | pa | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| n=268 | % | n=103 | % | n=165 | % | ||

| Bajo riesgo | 189 | 70,5 | 79 | 76,7 | 110 | 66,7 | 0,080 |

| Riesgo moderado | 56 | 20,9 | 19 | 18,4 | 37 | 22,4 | 0,430 |

| Riesgo alto | 23 | 8,6 | 5 | 4,9 | 18 | 10,9 | 0,085 |

a χ2; P significativa <0,05.

En la Tabla 2 se muestran las conductas de riesgo con mayor frecuencia por sexo. De acuerdo con el análisis se observó una diferencia proporcional estadísticamente significativa en cuanto a la conducta acerca de la preocupación por engordar (p<0,001), siendo las mujeres quienes suelen preocuparse con mayor frecuencia (más de dos veces por semana) por su peso corporal en comparación con los hombres. En general se observó mayor predominio de las conductas de riesgo en mujeres sin mostrar diferencias estadísticamente significativas.

Tabla 2. Conductas Alimentarias de Riesgo con mayor frecuencia (dos o más veces por semana) por sexo.

| Conducta de Riesgo | Total | Hombres | Mujeres | pa | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| n | % | n | % | n | % | ||

| Vómito auto-inducido | 2 | 0,7 | 4 | 100 | - | - | - |

| Uso de pastillas | 1 | 0,4 | 2 | 100 | - | - | - |

| Uso de diuréticos | 1 | 0,4 | 1 | 100 | - | - | - |

| Uso de laxantes | 4 | 1,1 | 3 | 75 | 1 | 25 | 0,578 |

| Me ha preocupado engordar | 83 | 31 | 64 | 77,1 | 31 | 22,9 | <0,001 |

| Dietas | 36 | 13,4 | 25 | 69,4 | 11 | 30,6 | 0,296 |

| Ejercicio excesivo | 92 | 34,3 | 56 | 60,9 | 36 | 39,1 | 0,865 |

| Atracones | 57 | 21,3 | 33 | 59,9 | 24 | 42,1 | 0,521 |

| Sensación de falta de control | 33 | 12,3 | 22 | 66,7 | 11 | 33,3 | 0,520 |

| Ayunos | 7 | 2,6 | 3 | 42,9 | 4 | 57,1 | 0,302 |

a χ2; P significativa <0,05.

En cuanto a las categorías del IMC/E, se identificó que la mayoría de los alumnos tuvieron un IMC/E normal (61,9 %) y se encontró una prevalencia de SP de 25,7% y OB de 7,1% sumando una prevalencia conjunta (SP+OB) de 32,8%. Al diferenciarlo por sexo se encontró una prevalencia de SP de 11,6% en hombres y 14,2% en mujeres; en cuanto a la OB se observó una prevalencia de 3,7% en hombres y 3,4% en mujeres (Tabla 3).

Tabla 3. Clasificación del IMC/E por sexo.

| IMC/E | Total | Hombres | Mujeres | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| n=268 | % | n=103 | % | n=165 | % | |

| Delgadez | 14 | 5,2 | 4 | 1,5 | 10 | 3,7 |

| Normal | 166 | 61,9 | 58 | 21,6 | 108 | 40,3 |

| Sobrepeso | 69 | 25,7 | 31 | 11,6 | 38 | 14,2 |

| Obesidad | 19 | 7,1 | 10 | 3,7 | 9 | 3,4 |

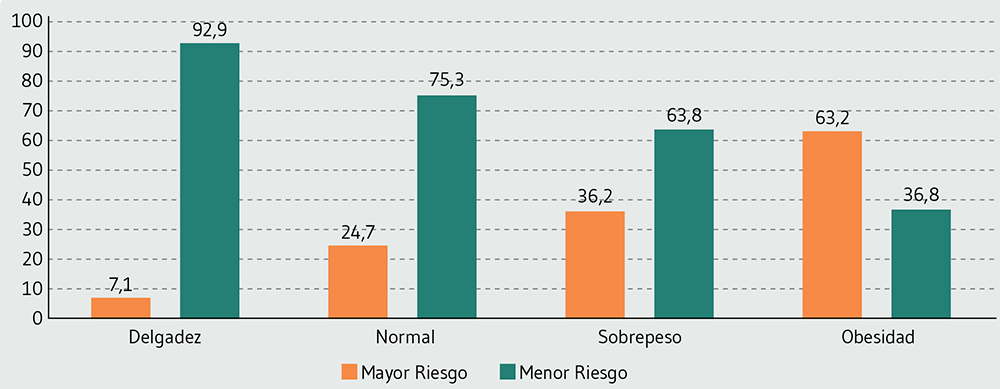

En cuanto a la distribución de estudiantes con “mayor riesgo” (riesgo moderado y riesgo alto) y “menor riesgo” (riesgo bajo), se observó que a medida que aumenta el IMC/E, acrecienta la proporción de adolescentes en la categoría de “mayor riesgo” de CAR (Figura 1).

Figura 1. Distribución de estudiantes (%) de acuerdo con la categoría “mayor riesgo” y “menor riesgo” de CAR por IMC/E.

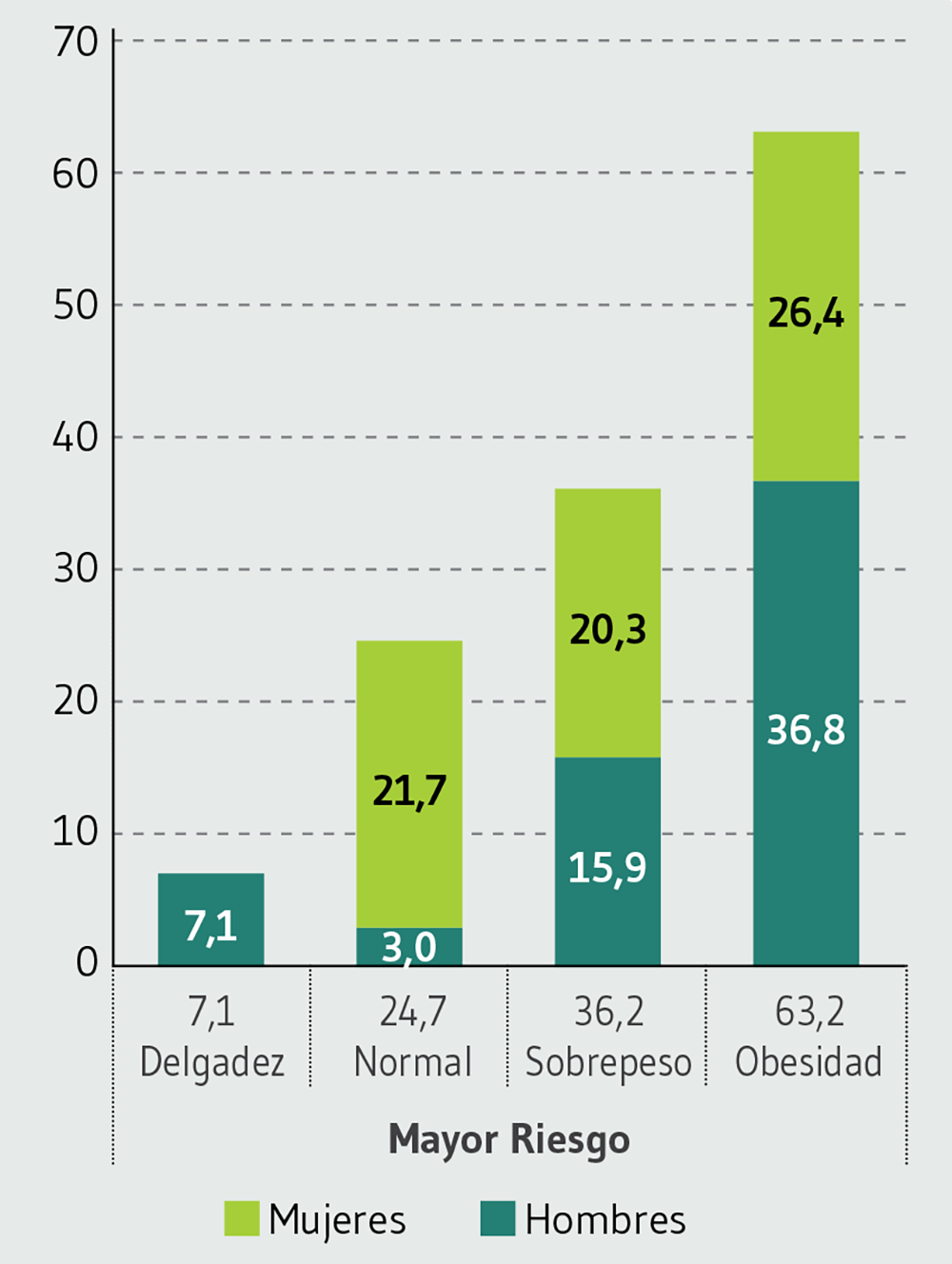

Al comparar la categoría de “mayor riesgo” por sexo, se logra notar que el riesgo de CAR es mayor en mujeres en comparación con los hombres aun teniendo normopeso (Figura 2).

Figura 2. Distribución de estudiantes (%) de acuerdo con la categoría “mayor riesgo” de CAR por IMC/E y sexo.

Finalmente, en el modelo de regresión de Poisson se asoció el “mayor riesgo” de CAR y las categorías del IMC/E ajustado por sexo y edad. De acuerdo con el modelo las variables asociadas significativamente al “mayor riesgo” de CAR fueron el sobrepeso (RP=1,55; IC95%: 1,03-2,32) y la obesidad (RP=2,79; IC95%: 1,75-4,44) (Tabla 4).

Tabla 4. Análisis de asociación con referencia a la categoría “mayor riesgo” de CAR.

| Variables | RP Cruda IC 95% | RP Ajustada IC 95% | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| RP | LI | LS | P | RP | LI | LS | P | |

| Sexoa | 1,43 | 0,94 | 2,16 | 0,089 | 1,58 | 1,07 | 2,33 | 0,020 |

| Edad | 1,02 | 0,84 | 1,25 | 0,768 | 1,04 | 0,86 | 1,25 | 0,663 |

| Categoría: IMC/Eb | ||||||||

| Delgadez | 0,23 | 0,03 | 1,55 | 0,133 | 0,28 | 0,04 | 2,02 | 0,211 |

| Normal | 1,50 | 1,04 | 2,17 | 0,028 | - | - | - | - |

| Sobrepeso | 1,33 | 0,90 | 1,96 | 0,144 | 1,55 | 1,03 | 2,32 | 0,033 |

| Obesidad | 2,34 | 1,15 | 3,50 | <0,001 | 2,79 | 1,75 | 4,44 | <0,001 |

RP: Razón de prevalencia; LI: Límite inferior; LS: Límite superior; P<0,05. Sexoa: categoría de referencia hombre; IMC/E : la categoría de referenciade IMC/E fue la ausencia de atributo (ejemplo: con obesidad/sin obesidad).

Discusión

Los principales hallazgos de la presente investigación indican que existe una prevalencia de riesgo moderado y alto de CAR mayor a lo reportado en años anteriores. Además de esto, las mujeres manifestaron mayor número de CAR en comparación con los hombres, siendo la preocupación por engordar la conducta que mostró diferencia estadísticamente significativa. Por otro lado, se encontró asociación positiva entre el SP y OB con la presencia de CAR.

La prevalencia de “riesgo alto” de CAR en este estudio casi triplica lo reportado en 2010 por Unikel et al. en el estado de Oaxaca29, lo que indica que la tendencia de las CAR va en aumento en población Oaxaqueña. De igual manera la prevalencia de “riesgo alto” fue mayor comparada con otros estudios dentro del país utilizando la misma escala y el mismo punto de corte del CBCAR (>10), que van desde el 2,9%30 en adolescentes de Morelos, 4,5% en estudiantes del Estado de México31, 6,8% en la Ciudad de México32, 7,2% en estudiantes de Guadalajara33, y 8,3 % en Colima34. Por el contrario, es menor a la reportada en un estudio en mujeres adolescentes y adultas de la Ciudad de México con una prevalencia del 10% y 16% respectivamente35; esta diferencia puede deberse al sexo y a la edad ya que, algunos autores refieren que los TCA son más prevalentes después de los 14 años2.

Es importante mencionar que estos estudios representan poblaciones con determinantes sociales diferentes; sin embargo, nos permiten tener una idea sobre la perspectiva de este tipo de problemas en México. Por otro lado, los estudios en su mayoría han estado representados por mujeres, lo que complica la comparación de resultados en hombres. A pesar de esto, en nuestro estudio se manifestó una mayor prevalencia de “riesgo alto” de CAR en hombres en comparación con otra investigación realizada en el Estado de Hidalgo23 en población preparatoriana y universitaria con una prevalencia de 2,4% de “riesgo alto”; en el mismo sentido otro estudio realizado por Saucedo y Unikel20 reporta que la presencia de CAR aumentó con el incremento del IMC indistintamente del sexo, reforzando el hecho de que las CAR no se manifiestan exclusivamente en mujeres.

Las conductas de riesgo más frecuentes observadas en este estudio fueron el ejercicio excesivo, preocupación por engordar, atracones, dietas y sensación de falta de control. Estos datos son similares a los de un estudio realizado en el Estado de Colima34. La preocupación por engordar fue la única conducta que mostró diferencia estadísticamente significativa entre hombres y mujeres en este estudio, siendo estas últimas quienes suelen preocuparse con mayor frecuencia por su peso corporal. Estos datos son similares a los obtenidos en un estudio de universitarios mexicanos en donde se observó mayor preocupación por engordar por parte de las mujeres21 y a los resultados de Quintero et al. en el Estado de Morelos con resultados concordantes30. Esta valoración de la delgadez ligada al sexo ha reflejado que los TCA son hasta 10 veces más frecuentes en mujeres que en hombres, esto como resultado de la desestimación social del exceso de peso36.

Algunos estudios realizados en países en vías de desarrollo como México revelan que las CAR son más frecuentes entre las clases sociales altas37-39, en este sentido nuestro estudio determinó una prevalencia mayor de “riesgo alto” de CAR siendo escuelas públicas, incluso mayor a las reportadas en instituciones privadas, las cuales se han asociado a un mayor poder adquisitivo21,24. Resultados que coinciden en un estudio realizado en Ecuador acerca del estado socioeconómico y las CAR40, lo que puede reflejar la presencia de CAR indistintamente del contexto socioeconómico. Además, es importante considerar otros factores que intervienen en el desarrollo de CAR como la insatisfacción corporal, influencia familiar, medios de comunicación, amigos y compañeros41,42. Investigaciones han concluido que la influencia de los compañeros en la adolescencia representa un rol importante en el desarrollo de la insatisfacción corporal y las conductas de riesgo en edades entre 9 y 23 años43-45, así como la interiorización del ideal corporal y el IMC18.

México es uno de los países con mayor prevalencia de SP y OB a nivel mundial, en 2018 se reportó que más del 34% de adolescentes presentaron esta enfermedad, lo cual podría significar que esta proporción está expuesta a una presión social mayor para obtener una imagen corporal más delgada, ya que ambas condiciones fenotípicas impactan en la imagen coporal20,21. Esto se evidenció en la presente investigación, en la cual se encontró una asociación significativa entre el “mayor riesgo” de CAR con el SP y la OB. Esta asociación entre SP y OB con “mayor riesgo” de CAR también ha sido evidenciada en otros estudios realizados en México21,33, Chile46 y España47.

El exceso de peso no es sólo una enfermedad que afecta desde el punto de vista biológico, sino también tiene un impacto en el desarrollo emocional del niño y adolescente; estudios epidemiológicos han asociado el aumento de IMC con el desarrollo de enfermedades psicológicas actuando como predictor de baja autoestima y depresión condicionando el bienestar psicosocial48. Algunas manifestaciones clínicas observadas son cambios repentinos en el comportamiento, estrés, aumento repentino de peso, bajo rendimiento académico, insatisfacción corporal, bullying, problemas familiares y prácticas alimentarias poco saludables48.

Es importante mencionar que el instrumento utilizado para este estudio (CBCAR) estudia las dimensiones de atracones, acciones purgativas, medidas compensatorias y restrictivas a través de 10 conductas, por lo cual, sería importante complementar su estudio considerando aspectos incluidos en otros instrumentos como el Eating Acttitudes Test (ETA-26) o el Eating Disorder Inventory (EDI-2), debido a que contemplan mayor número de conductas por ejemplo: perfeccionismo, consumo de alimentos dietéticos, miedo a la madurez, ascetismo, inseguridad social, impulsividad, entre otras49. Estas conductas podrían indicar el inicio hacia algún TCA establecido, por lo cual, es importante un diagnóstico precoz.

Fortalezas y limitaciones

Es importante mencionar que en este trabajo únicamente se consideró a una de las ciudades más representativas de la región, por lo tanto el panorama de las CAR en la región del Istmo de Tehuantepec es limitado, además hay que tomar en cuenta que en este estudio no se analizó algún aspecto de insatisfacción corporal o depresión, variables que han sido estudiadas en otras investigaciones y que han correlacionado positivamente con las CAR31, por lo cual, estos resultados se deben tomar con cautela. A pesar de esto, al ser un estudio pionero en su tipo dentro de la región, funge como un antecedente para mejorar y enriquecer metodológicamente futuros estudios y cimienta los inicios de un área importante de investigación a nivel regional.

Conclusiones

Los resultados encontrados apoyan la hipótesis de que las mujeres tienen una mayor prevalencia de CAR en comparación con los hombres; además de manera general los adolescentes con exceso de peso presentan mayor riesgo de CAR. Por lo tanto, el SP y la OB no deben ser abordados únicamente desde la perspectiva nutricional ya que, las intervenciones más frecuentes a esta problemática se basan en programas enfocados en el equilibrio energético que incluye disminución de la ingesta calórica y aumento de actividad física, esta orientación promueve efectivamente la disminución de peso corporal. Sin embargo, no se sostienen a largo plazo y pueden aumentar el riesgo de TCA, ya que, se ha evidenciado que personas diagnosticadas con trastornos alimentarios iniciaron dieta antes de manifestar CAR. Por tanto, se propone una orientación que incluya apoyo psicosocial y familiar, como lo son los programas de riesgo compartido de obesidad y trastornos alimentarios, los cuales tienen por objeto mantener una relación positiva entre los alimentos a través de un enfoque consciente para suscitar cambios de estilo de vida sostenibles.

Mensajes clave

1. La prevalencia de CAR en adolescentes va en aumento en el estado de Oaxaca, específicamente en la región del Istmo de Tehuantepec.

2. Se observó una asociación directa entre el incremento del IMC y la presencia de CAR en los adolescentes del Istmo de Tehuantepec Oaxaca, lo cual sugiere tomar medidas preventivas integrales en regiones y/o países con altas prevalencia de sobrepeso y obesidad como México.

3. Las mujeres se preocupan más por su peso corporal, hecho que incrementa la probabilidad de riesgo de presentar CAR, lo cual podría estar relacionado con la presión del ideal de belleza inculcado por los medios de comunicación, redes sociales, amigos, familia y la valoración del bajo peso de las culturas occidentales.