Introducción

Diversos estudios se han desarrollado para determinar el tiempo de recuperación por COVID-19, encontrándose que es dependiente de ciertos factores, pero poco se sabe sobre la relación que puede haber entre el estilo de vida y la actividad física. El COVID-19 puede presentarse de forma grave en un 6,1% de los casos, y presentarse de forma asintomática y leve en un 78 - 81% de los casos1. Las personas infectadas pueden estar asintomáticas o presentar un cortejo de signos y síntomas muy variados que oscilan desde leves a muy graves según las características de cada persona2. La recuperación de las personas infectadas es un aspecto del cual se sigue estudiando y aprendiendo. Se parte del hecho de la diferencia de síntomas entre una y otra persona, del no presentarlos o del requerir una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)3.

El tiempo de recuperación por SARS-CoV-2, es dependiente de ciertos factores como son las comorbilidades y factores de riesgo. (Ministerio de Salud de Colombia, 2020c) La diferencia de síntomas son punto de partida para la gravedad de la infección por SARS-CoV-2 el cual se puede clasificar en: leve, moderado, grave, enfermedad crítica, sepsis, choque séptico y trombosis aguda1.

La Organización Mundial de la salud (OMS) y otras entidades como el Centro de Coordinación de Alerta y Emergencias Sanitarias (CCAES) del Ministerio de Salud de España, estiman que el tiempo de recuperación es directamente proporcional a la gravedad de la infección, estas organizaciones comunican el promedio de duración del virus en el cuerpo, de dos semanas mientras incuba y aparecen los síntomas; pero si la persona estuvo hospitalizada otras dos semanas para que desaparezcan los síntomas agudos y molestos o síntomas leves. Es decir, el doble o triple de tiempo en comparación con un paciente que presente síntomas leves4.

En la historia natural de la enfermedad se conoce el impacto de una vida sedentaria sobre varias enfermedades, en especial las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT), pero poco se conoce sobre el efecto de una vida sedentaria y su repercusión en pacientes infectados por SARS-CoV-2. Aunque sí se sabe que las principales comorbilidades reportadas o relacionadas con enfermedad grave y mortalidad por COVID-19 son la obesidad, enfermedad cardiovascular, hipertensión, diabetes. Sobre todas ellas se obtienen beneficios con el ejercicio, por lo que se considera que éste pudiera optimizar el sistema de respuesta del cuerpo ante el COVID-195.

Los individuos se consideran sedentarios cuando no se realiza al menos 30 min de actividad física moderada durante la mayoría de los días de la semana6. La OMS señala a la inactividad física como el cuarto factor de riesgo más importante de mortalidad en todo el mundo (6% de defunciones a nivel mundial), superándola sólo la presión arterial elevada, el consumo de tabaco y la glicemia elevada7.

Para identificar aquellas poblaciones sedentarias, es reconocido el uso del Cuestionario Internacional de Actividad Física (IPAQ) el cual es ideal para identificar tanto el nivel de actividad física como el tiempo de sedentarismo7.

Es importante reconocer el estilo de vida sedentario, debido a que es responsable de la mayoría de las complicaciones de salud causadas durante toda la vida, esto se asocia también a la ingestión de alimentos poco saludables y baja intensidad de ejercicios físicos, generando que los músculos que trabajan de forma insuficiente disminuyan la funcionalidad de los órganos y a su vez se provocan alteraciones metabólicas de las grasas. Aunque la obesidad no es un fenómeno exclusivo de la época moderna, se ha venido transformando en una verdadera pandemia8, un 49% de los casos críticos de COVID-19 se asocian a comorbilidades preexistentes, como enfermedades cardiovasculares (ECV), diabetes, hipertensión, enfermedad respiratoria crónica y enfermedades oncológicas algunas de ellas relacionadas con los estilos de vida; dichas comorbilidades aumentan la severidad y mortalidad (10,5% con comorbilidad vs 0,9% sin comorbilidad)9.

Por consiguiente, la actividad física y un estilo de vida saludable generan importantes beneficios fisiológicos, en especial sobre el sistema inmune, estos han sido ampliamente investigados, como demuestra el estudio de Jiménez D., en el año 2020, donde mencionan la importancia que tiene el mantenerse activo especialmente en la población de edad mayor10.

Para identificar los efectos nocivos del sedentarismo y beneficios de la actividad fisca, se requiere emplear una correcta valoración del estado físico, para ello se necesitan medir aquellos valores de la composición corporal en diversos estados clínicos y nutricionales relacionados con la actividad física, en este sentido se emplea la bioimpredancia11, ésta permite medir los parámetros bioeléctricos en sistemas biológicos: agua corporal, composición corporal (masa libre de grasa (MLG); masa grasa (MG), índice de masa corporal (IMC) y metabolismo basal (MB)12.

Reconociendo el impacto en la salud que genera los estilos de vida, el Departamento de Medicina Familiar de la Universidad McMaster de Canadá a diseñado para su evaluación el instrumento genérico FANTÁSTICO, permitiendo identificar y medir el estilo de vida de una población particular.

Este estudio tiene como objetivo identificar la influencia que tienen los estilos de vida y la actividad física en la recuperación de los funcionarios de una institución universitaria infectados por COVID-19.

Material y Métodos

Estudio descriptivo de corte transversal, en el que la población de estudio son los funcionarios de una universidad de Bogotá, Colombia. elegidos mediante un muestreo intencionado, se realizó consulta de la base de datos de incapacidad de recursos humanos suministrada por la universidad, con una muestra de 63 funcionarios.

Antepuesta la revisión de literatura y normativa vigente, se realizó la elección de la herramienta de valoración, siendo estas: el bioimpedanciometro, el cuestionario fantástico y cuestionario internacional de actividad física (IPAQ)13; el instrumento genérico FANTÁSTICO contiene 30 preguntas o ítems cerrados que exploran diez categorías o dominios, físicos, psicológicos y sociales relacionados al estilo de vida con el objetivo de caracterizar y medir el estilo de vida14; el IPAQ es el cuestionario ideal para identificar tanto el nivel de actividad física como el tiempo de sedentarismo7; el cuestionario proporciona información completa y detallada sobre los patrones de actividad física15, consta de 7 preguntas, como el caminar y el tiempo sentado en un día laboral, proporciona información acerca del tiempo que la persona emplea en realizar actividades de intensidad moderada y vigorosa, en caminar y en estar sentado16; los datos se recopilaron en un formulario realizado en Google Forms, previa a la recolección de la muestra se realizaron 5 pruebas piloto.

Una vez explicado y aceptado el consentimiento informado a cada uno de los participantes, se realizó la valoración individual mediante la anamnesis y la valoración física única, mediante una agenda de citas con un intervalo de 30 minutos por funcionario. La valoración se centró en una entrevista, identificación de estilos de vida saludables, aplicación de cuestionario IPAQ y valoración antropométrica mediante el método de bioimpedancia.

Como criterios de inclusión, los participantes debían laborar en la institución entre marzo del 2020 y junio del 2021, presentar infección de COVID-19 con prueba de laboratorio confirmada, y aceptar de manera voluntaria su participación. Se tomó como criterio de exclusión el no respetar el ayuno requerido para realizar la valoración física.

La información recopilada del formulario se extrajo a una matriz de Excel y se analizó mediante estadística descriptiva, para las asociaciones de las variables se utilizó el estadístico de Chi cuadrado y Fisher en el programa STATA versión 2019, el nivel de significancia estadística fue p (0,05).

La investigación se realizó según los principios establecidos en la Declaración de Helsinki y en la Resolución 008430 de octubre 4 de 1993, por lo que se considerará sin riesgo y cumplirá con los aspectos mencionados en la normativa vigente. Esta investigación fue avalada por el Comité de Ética de Investigaciones de la universidad dentro del acta N° 517.

Resultados

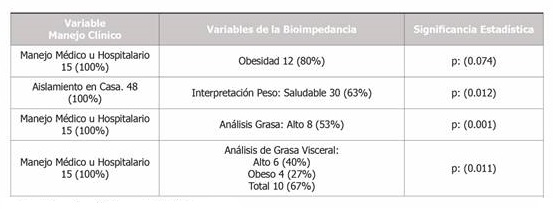

La población de estudio estuvo constituida por los funcionarios de una universidad privada de Bogotá, Colombia (n=63), se caracterizó la población de estudio por edad, estrato socioeconómico, sexo, estado civil, escolaridad, cargo que desempeña en la universidad, presencia de factores de riesgo para complicación por infección en COVID-19 y tabaquismo activo. (Tabla 1)

Tabla 1. Características población a estudio.

Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación.

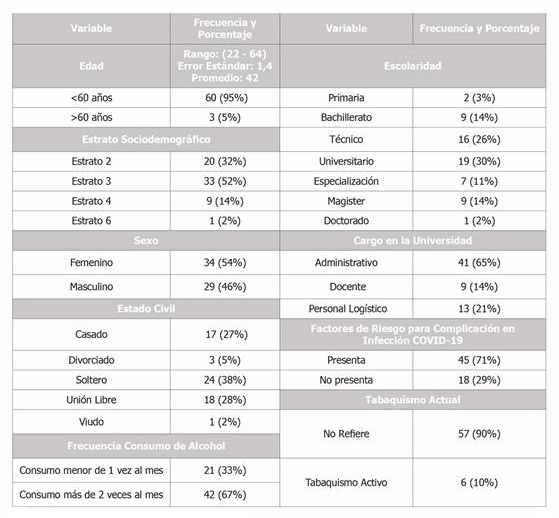

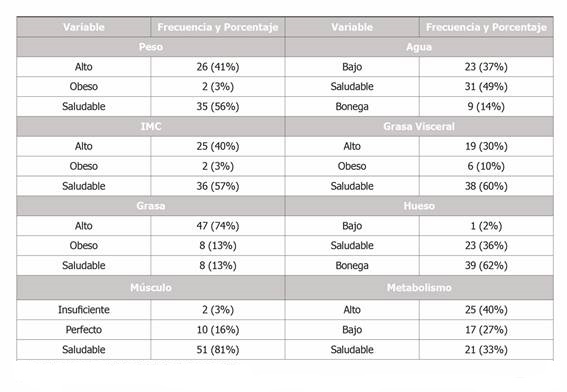

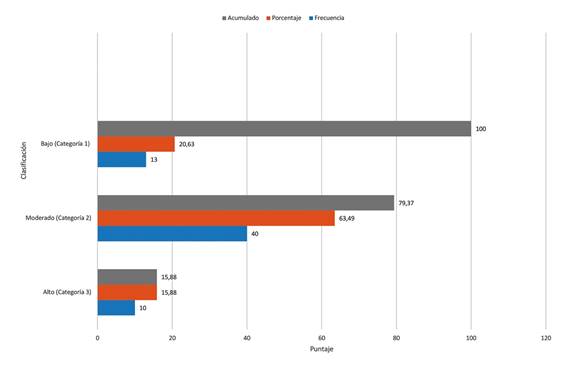

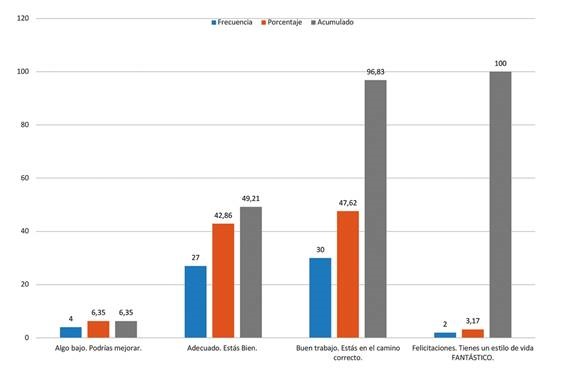

Se realizó la valoración física de los sujetos de estudio con el fin de poder identificar las características físicas por el método de bioimpedancia (Tabla 2) y los instrumentos FANTÁSTICO e IPAQ como segundo método que se utilizó para cuantificar los estilos de vida (Figura 1) y la actividad física (Figura 2) de los funcionarios incluidos en la investigación.

Tabla 2. Características físicas, según bioimpedancia.

Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación.

Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación.

Figura 1. Clasificación de estilos de vida saludables según instrumento fantástico.

Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación.

Figura 2. Clasificación de actividad física acorde cuestionario internacional (IPAQ).

En relación con el tiempo de recuperación menor a 10 días y al manejo clínico brindado, se pudo identificar que 48 funcionarios tuvieron como tratamiento aislamiento en casa, de los cuales 85% (41) se recuperaron en un tiempo menor de 10 días p: (0.034). Otros hallazgos relevantes fueron en relación con los factores de riesgo y el manejo clínico, donde se evidenció que, de 18 funcionarios con factores de riesgo, el 44% necesitaron manejo médico u hospitalario p: (0.015). También se reconoció la relación entre el consumo de alcohol y el manejo clínico, en donde 15 funcionarios tuvieron manejo médico, de los cuales el 87% consumían con alguna frecuencia alcohol p: (0.060).

En relación con los objetivos del proyecto, se encontró una relación entre los resultados arrojados por el instrumento IPAQ y, el manejo clínico que tuvieron los funcionarios durante su incapacidad por COVID-19. (Tabla 3)

Discusión

Al describir los hábitos y estilos de vida saludables de los funcionarios, a través del cuestionario internacional de actividad física (IPAQ) y los estilos de vida saludable, cuestionario FANTASTICO, se identificó asociación entre el consumo de alcohol con alguna frecuencia de consumo y manejo clínico.

El alcohol es una sustancia nociva que tiene un efecto adverso en prácticamente todos los órganos del cuerpo, empeora las comorbilidades como la HTA, diabetes y síndrome de dificultad respiratoria, como resultado aumenta el riesgo de complicación generado mayor tiempo de recuperación por COVID-19. Según Wu. Z y la McGoogan. J, en el año 2020, las cifras de contagio por coronavirus en China se dispararon en época de fiestas17, el estudio de Da BL, Im GY, Schiano TD, en el año 2020, evidencia que aquellos sujetos con trastorno por consumo de alcohol pueden estar entre las poblaciones más afectadas al ser infectados por COVID-1918. Las bebidas alcohólicas son nocivas para el sistema inmunitario y no estimulan la inmunidad ni la resistencia frente al virus, por el contrario, altera la inmunidad innata y adaptativa, disminuye y debilita el sistema inmune y reduce la capacidad para hacer frente a las enfermedades infecciosas, incluida la infección por COVID-19, lo que predispondría a la infección por SARS-CoV-2; Se debe tener especial consideración con el hecho de que el consumo de alcohol es un factor de riesgo de síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA), una de las complicaciones más graves por COVID-1919. Las personas con trastorno por consumo de alcohol usualmente sufren de enfermedades médicas que pueden complicar la patología. Del mismo modo, extrapolando datos provenientes del brote de SARS-CoV 2, se podría indicar que sería menos probable que las personas con trastorno por consumo de alcohol adopten medidas precautorias adicionales con relación al COVID-1920.

Así mismo la OMS comunica que los fumadores tienen más probabilidades de desarrollar síntomas graves en caso de padecer COVID-19, en comparación con los no fumadores21. En nuestro estudio tan solo un 10% de la población refiere que continua con el hábito de fumar, por el contrario, el 90% presenta antecedente de tabaquismo lo que indica que de cierta forma el sistema respiratorio e inmune se ve alterado.

Según datos epidemiológicos, los fumadores son más vulnerables de padecer una infección con un mayor grado de gravedad, lo cual aumentaría su tiempo de recuperación; el tabaquismo está asociado con el aumento de infecciones pulmonares, como tuberculosis, neumonía por neumococo, gripe y resfriado común. Se relaciona con procesos estructurales como inflamación peribronquiolar y fibrosis, aumento de la permeabilidad de la mucosa, deterioro del aclaramiento mucociliar, cambios en la adherencia y alteración del epitelio respiratorio, que se producen por diferentes sustancias, como acroleína, acetaldehído, formaldehído, óxido nítrico y radicales libres, producidos por el humo del cigarrillo. También disminuye el nivel de las inmunoglobulinas circulantes, lo cual causa una reducción de la respuesta de anticuerpos a ciertos antígenos.

Adicionalmente, fumar está relacionado con una mayor expresión de ACE2 el cual es el receptor para el coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV-2)22.

A pesar de que al emplear los cuestionarios IPAQ y FANTASTICO en este estudio no se identificó alguna relación estadística sustancial, con relación al tiempo de recuperación, aun así, se identificó que la persistencia de síntomas cumple un papel fundamental en el tiempo de recuperación, de aquellos funcionarios que no presentaron persistencia de síntomas, se recuperaron en un tiempo menor de 7 días.

Acorde al cuestionario FANTÁSTICO que determina el estilo de vida, se evidencia variabilidad entre las categorías “Algo Bajo” y “Estilo de Vida Fantástico” predominando el “Estilo de Vida Adecuado”.

Carvalho-Schneider, SAS2021 en su estudio realizado a los 2 meses de recuperación por COVID-19 leve, evaluó a 150 pacientes; dos terceras partes presentaban quejas asociadas a síntomas23. La mayoría de los pacientes que requirieron hospitalización relatan síntomas persistentes en el tiempo. Los síntomas son frecuentes en pacientes que requirieron ingreso en UCI24. D’Cruz analizo en un estudio observacional prospectivo a 119 pacientes a los 60 días del alta que habían sido ingresados por neumonía grave y tan sólo un 11% no presentaba síntomas crónicos25, adicional analizó a aquellas personas que habían estado hospitalizadas, donde identificó que el 89% aún presentaban síntomas crónicos pasado el tiempo de recuperación25.

Específicamente en este estudio en las variables tiempo de recuperación y manejo clínico, se identificó que aquellos funcionarios que necesitaron manejo con aislamiento en casa se recuperaron en un periodo de tiempo menor de 10 días, en comparación a quienes necesitaron manejo medico u hospitalario, los cuales necesitaron más días, por esta razón es de vital importancia conocer los factores de riesgo que influyen en la recuperación de COVID-19.

Se reconoce que existen una gran variedad de factores de riesgo como la edad avanzada, tabaquismo, las enfermedades no transmisibles preexistentes26 y el sedentarismo 16 como factores determinantes para generan mayor complejidad en el manejo de la infección por COVID-19, ya que representan una infección grave, llegando la persona a fallecer.

En relación con el peso corporal y la grasa visceral para la recuperación por COVID-19, en aquellos funcionarios que presentan un peso corporal saludable, en su mayoría necesitaron únicamente aislamiento en comparación con los funcionarios que necesitaron manejo médico u hospitalización, los cuales presentan un índice de grasa corporal alto y obesidad según su peso corporal e IMC. Lo anterior en concordancia a la literatura, se indica que las conductas de riesgo y la obesidad aumentan la severidad y mortalidad por COVID-19. Fisiopatológicamente el aumento de peso da como resultado la expansión de la grasa visceral, que resulta en la activación de la respuesta inflamatoria en los adipocitos, y también una disminución del tejido adiposo pardo y un aumento en el tejido adiposo blanco, responsables del empeoramiento de la resistencia a la insulina y sus complicaciones metabólicas, generando un sustrato de riesgo ante una infección por COVID-1927.

Aunque en este estudio no se obtuvo una asociación estadística con la actividad física, sedentarismo y estilos de vida, la literatura identifica estas variables y su relación con la infección por COVID-19, como factores protectores o de riesgo para la complejidad de la infección y por ende el tiempo de recuperación de esta misma; ya que variables como la actividad física y un estilo de vida saludable, previenen factores como la obesidad, sobrepeso, índices de grasa elevados, potencializan el sistema inmune y previenen comorbilidades esenciales para la complejidad y recuperación de la infección por COVID-197,9,27,28,29,30.

El estudio de James E., demostró que el ejercicio logra potenciar la función inmune28 prueba cómo la actividad física mejora la capacidad de eliminar patógenos y la disminución de incidencia de contraer distintas patologías. Esto concuerda con los hallazgos de numerosos estudios en los que se ha demostrado que el ejercicio físico disminuye el riesgo de infección respiratoria y la severidad de esta, incluso en personas que aún no presentan síntomas, logrando reducir morbilidad y mortalidad, esto ocurriría gracias a que la actividad física que provoca un aumento en la inmunovigilancia contra patógenos infecciosos.

El estudio de Cao. 2005. evidenció que aquellos sujetos con menor IMC tienen menor tasa de mortalidad por COVID-1931. La actividad física genera efectos positivos sobre anticuerpos y glóbulos blancos, favoreciendo su formación y un aumento en su velocidad de circulación. Otra ventaja de la realización de actividad física es que provoca un aumento en la temperatura corporal, lo que impide el crecimiento bacteriano. Por otra parte, se ha demostrado que el ejercicio y la actividad física realizados de manera regular, disminuyen la secreción de catecolaminas y cortisol, lo que tiene un rol protector, disminuyendo el riesgo de contraer enfermedades9.

En este estudio se evidencio que la población que mantiene un peso saludable y un estilo de vida fantástico no requirió tratamiento hospitalario, lo cual se asocia a que llevar estilos de vida saludables disminuye el impacto de la infección por COVID-19; mientras que los participantes con análisis de grasa visceral alta requirieron un tratamiento diferente al aislamiento, por lo cual se concluye que los hábitos de vida saludable donde se incluye la actividad física repercuten significativamente en la recuperación y el manejo clínico de la enfermedad.