Introducción

La Casa de Dementes de Santa Isabel, más conocida como Manicomio Nacional de Leganés, ha sido objeto de numerosos estudios que han abordado su inauguración en 185l (1), su fracaso como Manicomio Modelo (2) o los aspectos demográficos (3), nosográficos y terapéuticos de su población (4), entre otras cuestiones. Especialmente en las últimas décadas, en el marco del “Programa Leganés”2, se han utilizado las historias clínicas como fuente histórica, tal como ha propuesto Rafael Huertas (5). Esta aproximación, además del significativo valor que aportan los documentos de archivo, ha tenido como objeto contrastar las teorías psiquiátricas con la práctica diaria en la institución a partir de las notas clínicas plasmadas en las historias de los pacientes. José Salas y Vaca (1877-1933), director del Manicomio durante el primer tercio del siglo XX (6), es un ejemplo del acercamiento entre teoría y práctica como puede observarse en Los degenerados en sociedad (7), un libro impregnado con anotaciones clínicas de los internos de Leganés (8). Hasta la fecha de su nombramiento en 1911, ni el desconocido José Miranda de la Paz (1815-1874), primer médico de la Casa de Dementes de Santa Isabel (9), ni el célebre Luis Simarro Lacabra (1851-1921) en su breve estancia (10) habían dejado producción escrita sobre la psicopatología o la terapéutica aplicada a los internos del Manicomio Nacional.

José Salas y Vaca no suele citarse como una figura sobresaliente de la Generación de Archivos de Neurobiología, pero mantuvo relación con este grupo profesional y participó de su espíritu reformista, que plasmó en Mejoras realizadas en los servicios del Manicomio Nacional, texto publicado en 1929, cuando ya llevaba casi dos décadas a cargo de este (11). Además, el talante reformador de este neuropsiquiatra andaluz se percibe en Frenocomios españoles: bases para la reforma de nuestros servicios de alienados (12). Esta obra, publicada en seis entregas en la revista Ideal Médico (13), cuyo primer título fue “Lo que fue, es y será el Manicomio de Leganés” y da nombre a este artículo (14), recopila las carencias de la atención a los enfermos mentales en las instituciones españolas. En las sucesivas entregas del Ideal Médico –“Urgen las reformas” (15), “Preceptos incumplidos” (16), “¿Labor estéril?” (17), “Tristes contrastes” (18) y “Tristes albergues” (19)–, el galeno realiza algunas propuestas asistenciales y demanda más atención de la administración.

El objetivo de este artículo es valorar el proceso de renovación que sufrió el Manicomio de Leganés de la mano de Salas y Vaca desde 1911 hasta 1929, ya iniciado en un trabajo previo (20). Este neuropsiquiatra, vinculado al Instituto de Medicina Social, trató de convertir esta institución eminentemente asilar en un establecimiento terapéutico. Los pilares para mejorar la asistencia a los enfermos se organizaron en torno al aumento de la plantilla, la inauguración de un laboratorio, la modernización de instalaciones como el gabinete electroterápico y la incorporación de la enseñanza recibiendo alumnos del Instituto Criminológico. Para ello, se han consultado fuentes que incluyen publicaciones oficiales (Gaceta de Madrid), prensa de difusión general (Heraldo de Madrid, El Eco Toledano, etc.) y fuentes de archivo, como el Archivo General de la Administración, así como bibliografía especializada. No obstante, los documentos más importantes son las 668 historias clínicas de todos los pacientes que ingresaron en el establecimiento entre el 1 de abril de 1911 y el 31 de diciembre de 1929 –periodo en el que Salas y Vaca se mantuvo vinculado al establecimiento–, conservadas en el Archivo Histórico de la institución3 (20). Estos datos han permitido analizar diversas variables sociodemográficas tratadas con el paquete estadístico SPSS v.21 o aspectos clínico-terapéuticos y otros documentos, como la correspondencia de los pacientes, que han sido abordados desde una perspectiva metodológica cualitativa (21).

José Salas y Vaca y la generación de Archivos de Neurobiología

Aunque contemporáneo, José Salas y Vaca no suele citarse junto a psiquiatras muy reconocidos impulsores de numerosos cambios asistenciales, que han sido objeto de amplia bibliografía, como José Miguel Sacristán (1887-1957) (22), Gonzalo Rodríguez Lafora (1886-1971), Wenceslao López Albo (1889-1944), Belarmino Rodríguez Arias (1895-1997), José Sanchis Banús (1893-1932), Enrique Fernández Sanz (1872-1950) o César Juarros Ortega (1879-1942) (23). Esta brillante generación que promovió la revista Archivos de Neurobiología (24), creó la Liga de Higiene Mental, constituyó la Asociación Española de Neuropsiquiatría en 1924 y participó en la nueva Ley de asistencia a los alienados de 1926 (25) cuenta también con una serie de profesionales más desconocidos que se interrelacionaron entre sí y desarrollaron iniciativas asistenciales que merecen ser rescatadas del olvido. Tal es el caso de Salas y Vaca, que, si bien no constituyó una figura de primer orden en los movimientos de reforma de la asistencia a los alienados de la segunda década del siglo XX, es una figura clave en la modernización del Manicomio de Leganés, dadas sus reivindicaciones y relaciones interprofesionales. Es posible que su vinculación al malogrado Instituto de Medicina Social, constituido a finales de 1918, favoreciera esta vocación reformista. El instituto, promovido por Antonio Aguado Marinoni en estrecha colaboración con César Juarros, fomentó la creación de un Ministerio de Sanidad para impulsar una serie de reformas, pero propugnaba, sobre todo, resolver cuestiones sociales que mejoraran las condiciones del obrero, aceptar las reivindicaciones del feminismo y orientar el estudio y la práctica de la medicina emprendiendo “investigaciones médico-sociales”, entre otras propuestas (26).

A pesar de su ideología conservadora, afín a la Dictadura de Primo de Rivera (20, pp. 209-16), Salas mantuvo relación con Gonzalo Rodríguez Lafora (1886-1971), quien había iniciado una campaña de denuncia contra el deplorable estado de los asilos españoles con un artículo aparecido en el diario España. En el artículo “Los manicomios españoles”, publicado en 1916, y considerado uno de los primeros de las fotografías-denuncia (27), se evidenciaba la escasez e insuficiente preparación técnica de la plantilla en las instituciones psiquiátricas (28), afirmando R. Lafora que:

“El atraso (…) de nuestras instituciones (…) se manifiesta como en ninguna otra en los manicomios, refugios de desgraciados a quienes la sociedad quiere olvidar o ignorar (…). La supresión de cadenas, esposas y otros brutales medios coercitivos que se impuso en Europa hace ya muchos años se desconoce aún en los manicomios oficiales españoles” (29, p. 8).

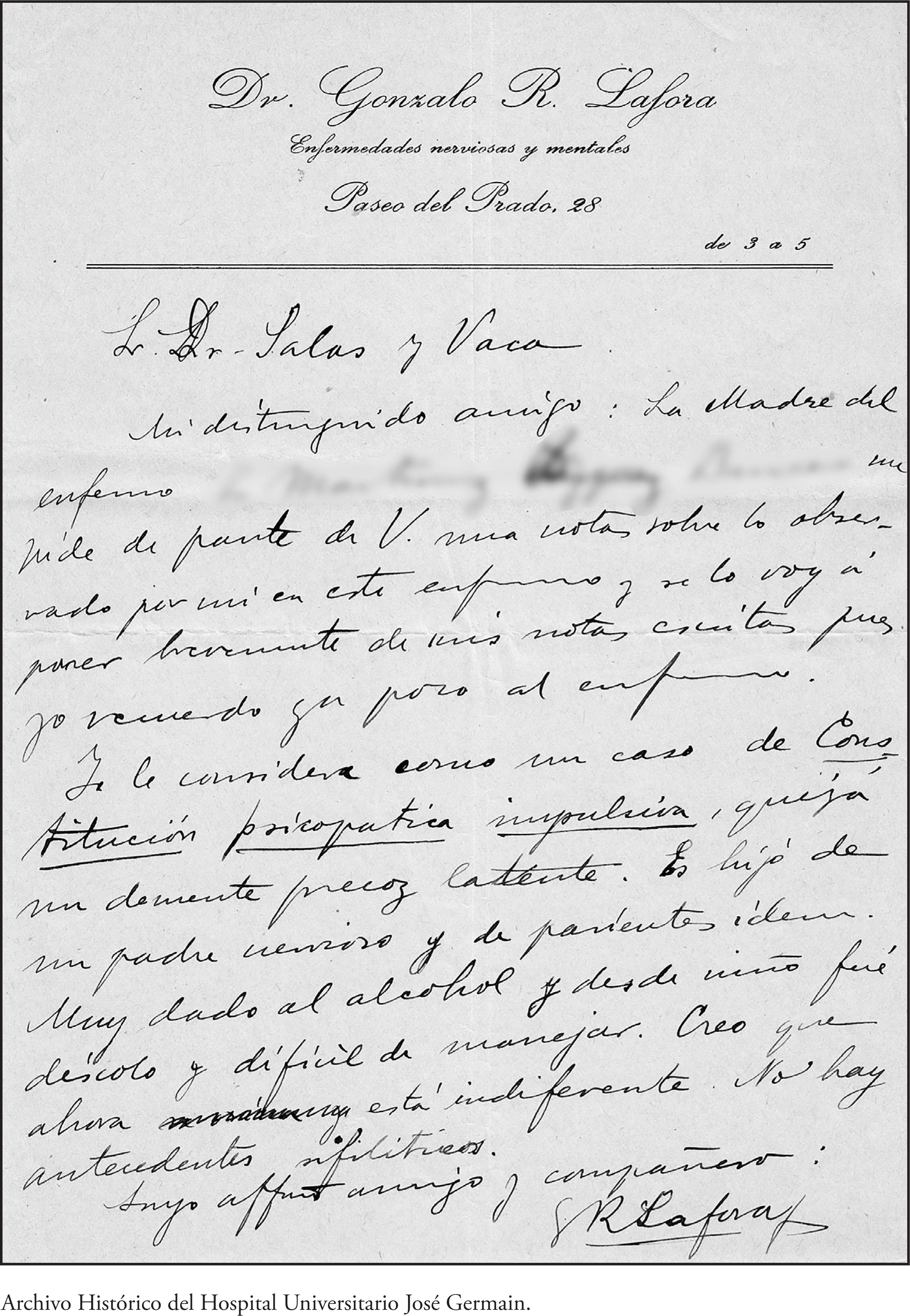

El intercambio de información clínica entre ambos facultativos se ha documentado en una carta de Rodríguez Lafora dirigida a Salas y Vaca que incluía la evaluación médica de un varón de 27 años, al que había valorado antes de entrar en el Manicomio de Leganés. El paciente, que ingresó en abril de 1919 procedente del Hospital General como pensionista de segunda clase, había sido diagnosticado de “degeneración mental y dromomanía impulsiva”. Nos parece interesante hacer un pequeño paréntesis para destacar la excepcionalidad del diagnóstico, ya que las diferentes variedades de degeneración mental, entre las que estaba la dromomanía (20, p.107), fueron frecuentes en las historias de Salas y Vaca, tal como ya estudiamos en “Degeneracionismo y escritura en el Manicomio de Leganés” (8). Al margen del curioso diagnóstico, prácticamente inexistente entre los pacientes de la institución, reproducimos la carta por el valor histórico, como muestra de la confianza que el insigne médico madrileño depositó en el facultativo de Leganés que, en dicha época, ya gozaba de un elevado prestigio entre sus colegas.

“Dr. Gonzalo Rodríguez

Lafora Enfermedades nerviosas y mentales

Paseo del Prado, 28

Sr. Dr. Salas y Vaca

Mi distinguido amigo: La Madre del enfermo Sr. X. me pide de parte de V. unas notas sobre lo observado por mí en este enfermo y se lo voy a poner brevemente de mis notas escritas pues yo recuerdo ya poco al enfermo. Yo le consideré como un caso de Constitución psicopática impulsiva, quizá un demente precoz latente. Es hijo de un padre nervioso y de parientes ídem. Muy dado al alcohol y desde niño fue díscolo y difícil de manejar. Creo que ahora está indiferente. No hay antecedentes sifilíticos.

Suyo affmo. Amigo y compañero”, 1919-1920 (30).

También se encuentra documentado el trato de Salas y Vaca con el entonces director del Manicomio de Córdoba, Manuel Ruiz Maya (1888-1936), a quien su vinculación con la izquierda republicana le costó el fusilamiento por el Ejército Nacional en agosto de 1936 (31). En el proceso de elaboración de su obra Frenocomios españoles…, Salas y Vaca se hizo eco de la carta que el propio Ruiz Maya le había remitido transmitiéndole la saturación y escasez de personal auxiliar y subalterno capacitado en la institución cordobesa, establecimiento que Salas y Vaca describía como “el servicio manicomial más deficiente de todos los españoles” (12, p. 52).

No menos interesante es la relación que Salas y Vaca estableció con Fernández Sanz, uno de los ideólogos de los planteamientos reformistas de la asistencia psiquiátrica en España (32–34), con quien ya había intercambiado una discusión clínica a través de la prensa médica. En 1902, Salas y Vaca dirigió a Fernández Sanz “Alcoholofobia” en La Correspondencia Médica, cuya respuesta no se hizo esperar con “Alcoholofilia” (35). No hay que olvidar que, en las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX, existía un debate en torno al alcohol, de modo que parte de la comunidad científica defendía las propiedades tónicas del vino y otros alcoholes (36). Casi dos décadas más tarde, en 1921, Salas y Vaca propuso que Fernández Sanz fuera el médico consultor del asilo y el neuropsiquiatra madrileño fue el encargado de prologar Frenocomios españoles: bases para la reforma de nuestros servicios de alienados (12), obra en la que Salas expuso su propia concepción de la reforma asistencial. El director de Leganés denunciaba, como gran parte de sus contemporáneos, el estado de la asistencia a los alienados en España, que consideraba muy atrasado en relación con sus vecinos europeos:

“Cuando todas las naciones se ocupan de establecer ligas de defensa para el alienado, (…) los profesionales especializados en estas disciplinas no podemos permanecer mudos, (…) ante la pasividad y negligencia con que España marcha” (12, p.17).

Más allá de la interrelación con estos colegas, destaca la adhesión de Salas por escrito a la constitución de la Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN), en su primera asamblea constituyente, celebrada en Barcelona el 29 de diciembre de 1924 (37). Es bien conocido que desde 1918 se había promovido la creación de una Liga de Higiene Mental con el objeto de presionar a las autoridades en pro de la reforma asistencial, finalmente constituida en 1927 (38). En esa línea, Salas y Vaca se mostró partidario de la fundación de una Liga de Defensa Mental, cuyo fin debía ser activar mejoras en la asistencia a los alienados (12, p. 67). Además de esta propuesta, el director del manicomio de Leganés participó en la segunda reunión anual celebrada en Madrid en el Colegio Oficial de Médicos los días 22-24 de octubre de 1927 (39), en la que Salas y Vaca presentó, junto a Soler Martín, Alzina Melis y Nadal Conca, la ponencia “Proyectos de organización del personal técnico psiquiátrico” (40, 41).

Así pues, consideramos que, si bien Salas y Vaca no figura entre los alienistas destacados de esta Generación de Archivos, ni se ha considerado un miembro fundacional de la AEN, compartió con este grupo numerosas ideas reformistas, incluyendo la necesidad de una nueva Ley de asistencia a los alienados que sustituyera a la de 1885 (42). Salas y Vaca consideraba que dicha ley decimonónica no garantizaba el criterio médico en el tratamiento, del mismo modo que ya habían sugerido Arturo Galcerán Granés (1850-1919) o Prudencio Sereñana y Partagás (1842-1902) a finales del XIX (43,44). No obstante, y a pesar de las numerosas críticas, la ley se mantuvo, regulando la asistencia psiquiátrica en España hasta la Segunda República, cuando entró en vigor el Decreto que dictaba reglas relativas a la asistencia a enfermos psíquicos de 3 de julio de 1931 (45).

“Tristes contrastes”, “tristes albergues”

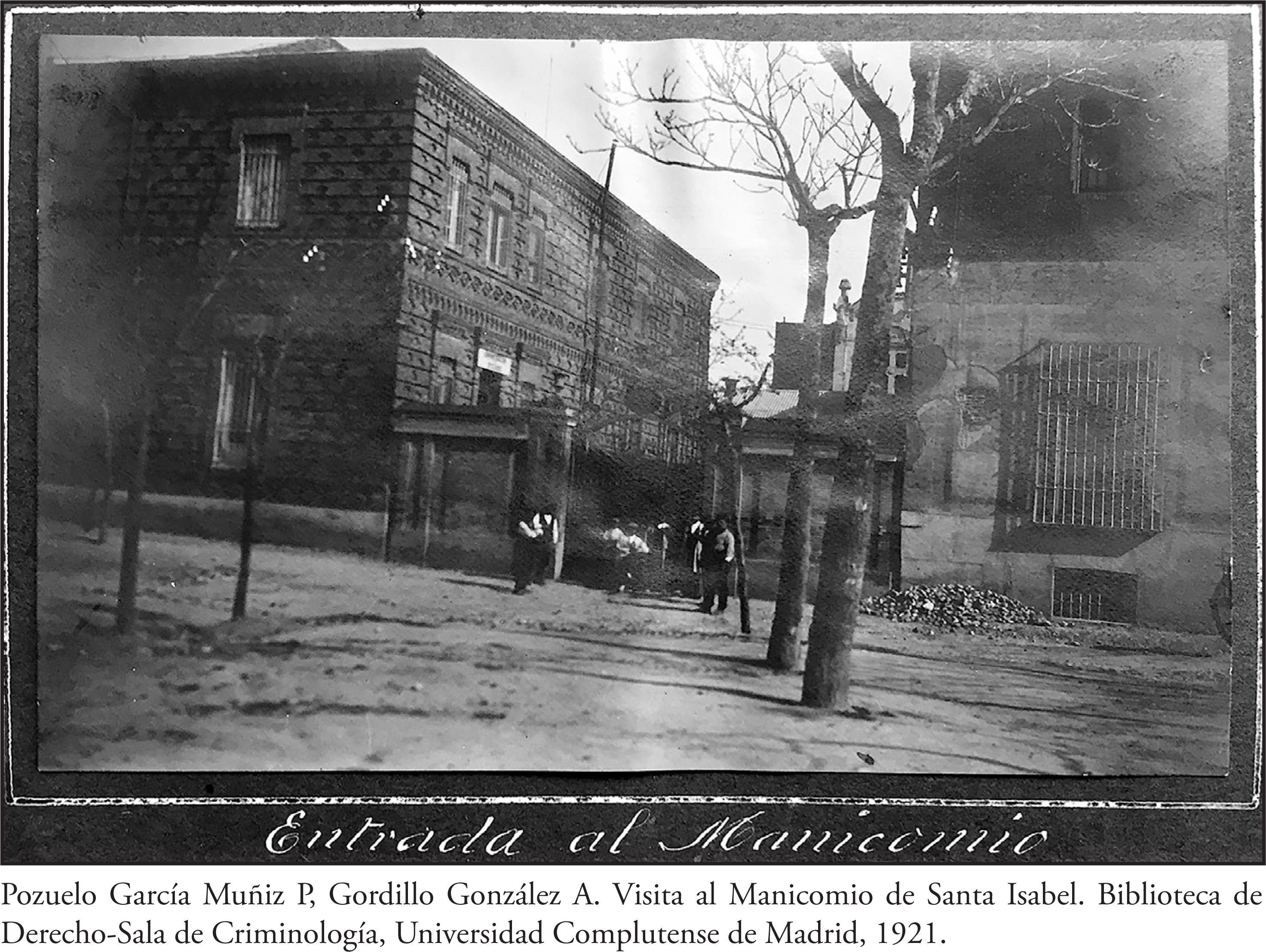

Las palabras de Salas y Vaca “Tristes contrastes, Tristes albergues” describían el estado de las instituciones españolas psiquiátricas, que el galeno andaluz retrató en el Ideal Médico y se reprodujo en uno de los capítulos de Frenocomios españoles… (12). La Casa de Dementes de Santa Isabel de Leganés (Madrid) había sido el único de los seis manicomios construido al amparo de la Ley de Beneficencia del 20 de junio de 1849 y en medio de un debate sobre el Manicomio Modelo. Nunca pudo responder a estas expectativas, ya que, entre otras cuestiones, presentó graves deficiencias arquitectónicas al construirse sobre un viejo caserón nobiliario de limitada capacidad (46). Las dudosas condiciones higiénicas, así como la escasa medicalización, condujeron a un número nada despreciable de reformas para ampliarlo o acondicionarlo, sin plan organizado y al margen de la opinión de los técnicos médicos (47). La opinión de Eduardo Viota y Soliva, administrador depositario de esta institución entre 1884 y 1899, no era muy halagüeña y describía las deficiencias arquitectónicas de la institución que iba a afrontar el siglo XX, del siguiente modo:

“Una aglomeración deforme de cosas nuevas, que se ignora si quedaran definitivas, y cosas viejas, en perpetuo deterioro y entre inmundas ruinas, que esperan todas el ansiado día de un pensamiento de arranque y de unidad, en que la voz poderosa de la Junta de Patronos, moviendo la apatía del Estado, le haga renacer de sus cenizas” (48, p. 156-7).

En los años previos a la llegada de Salas y Vaca a la institución, ya se habían realizado diversas reformas. Coincidiendo con el comienzo de siglo, en 1900, se construyó un pabellón de penados, destinado a los dementes sujetos a los tribunales de justicia, que a finales del siglo XIX habían generado una situación crítica en la institución. Mediada la década de los noventa, se concentraron 45 dementes penados, de manera que la Junta de Patronos de la Casa de Dementes presionó a la administración, en contra del propio reglamento de la institución, para que se prohibiera “el ingreso de los procesados declarados dementes por los Tribunales” (50, p. 473). Estos pacientes “potencialmente peligrosos” habían provocado un descenso en los internamientos de pensionistas, quienes, sin duda, sostenían económicamente el establecimiento (51). Es importante señalar que, si bien el Manicomio de Leganés era una institución de la beneficencia (52), desde su fundación, al igual que en otros establecimientos, tanto españoles como extranjeros (53), se contemplaba la posibilidad de recibir a pacientes pensionistas que pagaban por su estancia.

Durante la primera década se realizaron algunas mejoras como la instalación de trece pararrayos (54), la construcción de un depósito de cadáveres, un salón para mujeres pensionistas (55) y la edificación, entre 1904 y 1908, de una nueva capilla con los donativos recaudados por la Superiora Sor Teresa Viver y Candell (56). Sin embargo, estas obras parciales no eran sino parches para aquel palacio de los duques de Medinaceli que no había sido concebido arquitectónicamente para ser un hospital para enfermos mentales. Paralelamente, se pretendía la construcción de una institución en la provincia de Madrid “con arreglo a las exigencias modernas, tomando como base y modelo los del extranjero, especialmente los de Alemania”, ya que las carencias presupuestarias del Manicomio Nacional hacían imposible “la división necesaria a cada especie de enfermedad mental” (57). El ansiado manicomio no se construyó y José Salas y Vaca lo describía a su llegada, en 1911, con las siguientes palabras: “aislamiento y separaciones imposibles por falta de sitio y orden para agrupar psicópatas: todo viejo, la mayoría ruinoso; y lo único más moderno construido sin plan, revelando una genialidad arquitectónica que no quiso ponerse de acuerdo con el tecnicismo y conveniencia profesionales” (12, p. 5).

El talante reformista del médico cordobés no se hizo esperar y mientras ese nuevo proyecto de construcción del Manicomio Modelo era solo una idea, entre 1911 y 1924, las obras se sucedieron en Leganés. Se reformaron los pabellones de distinguidos varones y aquel destinado a las mujeres de beneficencia que, en palabras de Salas, “sustituyó a una de las dependencias más vergonzosas del asilo” (11, p. 21), una cuestión ya señalada para las estancias de las mujeres pobres, más decadentes y peores acondicionadas (58). En la mayor parte de las instituciones, las mujeres “locas” no fueron una prioridad y estuvieron abocadas a una mayor invisibilidad en comparación con sus homólogos masculinos, una discriminación estudiada por García Díaz para el Manicomio Provincial de Málaga (59).

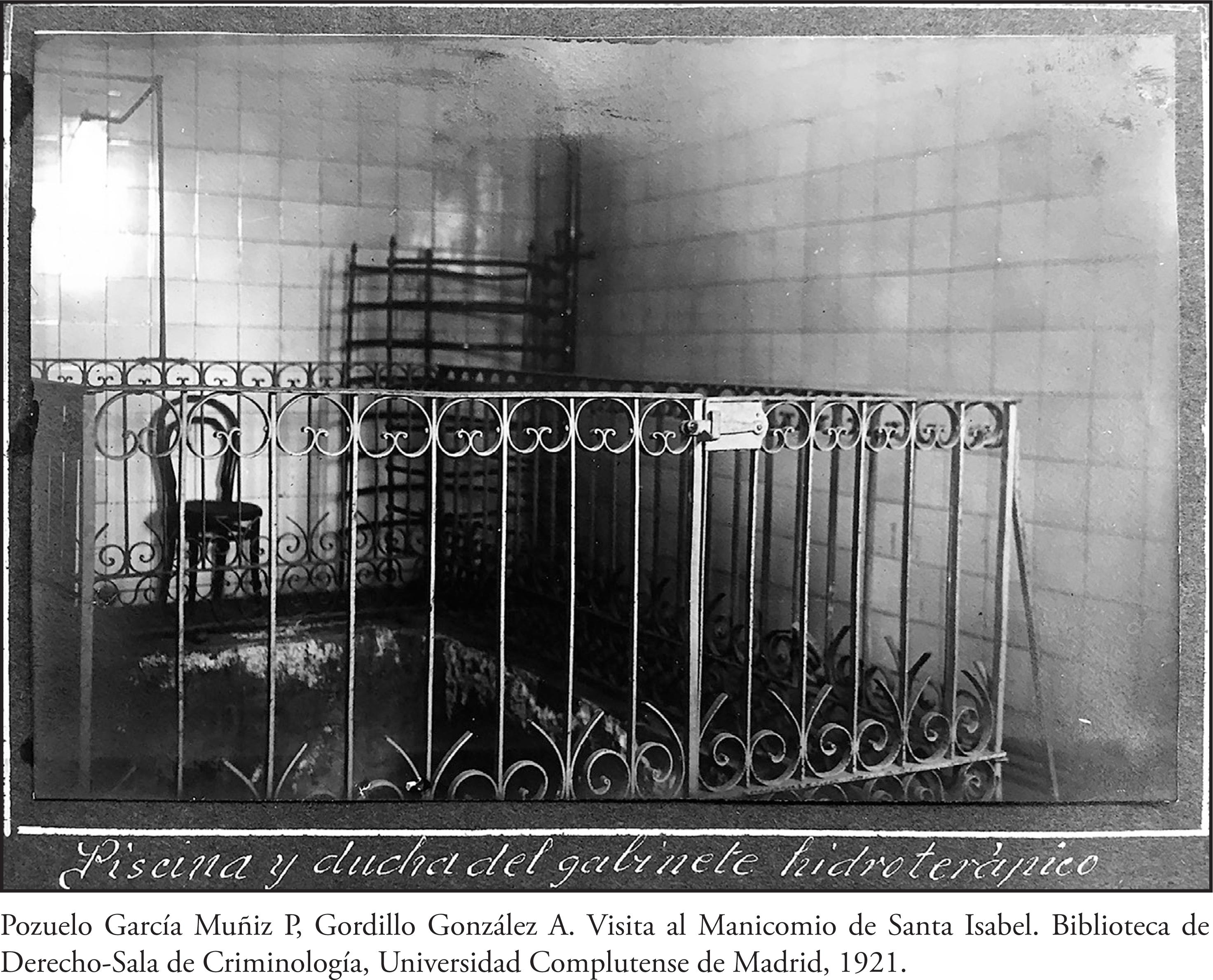

Además de estas mejoras arquitectónicas, en las décadas en las que Salas estuvo al frente de la institución se resolvió el ansiado expediente de abastecimiento de aguas potables en 1912 (11). La escasez de agua, que se mantuvo en Leganés hasta, al menos, los años treinta, era habitual en las instituciones psiquiátricas españolas a principios del siglo XX, incluso en establecimientos privados como el Manicomio de Ciempozuelos, donde, en 1910, se intentó construir un pozo en diversas ocasiones sin que se llegara a conseguir el agua necesaria (60). Conviene apuntar que a principios del siglo XX las condiciones de salubridad de las ciudades españolas dejaban mucho que desear y en Madrid, en 1902, existían más de 3000 pozos negros y más de 4000 casas sin suministro directo de aguas (61).

Las reformas impulsadas por el neuropsiquiatra cordobés fueron especialmente fructíferas en el último quinquenio de los años veinte, cuando se reformaron el pabellón de las hermanas de la caridad y el departamento de beneficencia, permitiendo así el aumento de 30 plazas de pobres. Pero, sin duda, entre las mejoras realizadas en la tercera década del siglo, periodo de máximo auge de las ideas reformistas en España, destaca la ampliación del pabellón de distinguidos (20, p. 67), cuyas obras salieron a subasta pública por 108.985,97 pesetas en noviembre de 1926 (62). Las reformas arquitectónicas del departamento de distinguidos varones, que contaba con una superficie de 532 metros cuadrados con dos plantas, “una de las más necesarias, que vino a sustituir estrechos pasillos y albergues tétricos por galerías y celdas espaciosas (11, p. 21), se proyectaron en el año 1920 con una ampliación que incorporaba parte del jardín hasta alcanzar los 645 metros cuadrados por un total de 83.000 pesetas. Además, en el mismo proyecto, se planificaron también obras en el pabellón de mujeres, que aumentaría el número de celdas con mejoras en los servicios, añadiendo a lo ya construido una superficie de 560 metros cuadrados, todo ello con un coste de 128.000 pesetas (63). Las citadas obras permitieron aumentar la cifra de asilados en la institución, que, si a finales de siglo XIX se aproximaba a los 200 internos, en los años treinta albergaba casi 300, superando con creces el número máximo de 200 plazas estipuladas en el Reglamento Orgánico para el Régimen y el Gobierno Interior del Manicomio de Santa Isabel de Leganés, promulgado el 15 de mayo de 1885 (64), solo unos días antes del Real Decreto de 1885 (42).

No obstante, este incremento poblacional se realizó principalmente a expensas de los pacientes privados, quienes ayudaban a costear su estancia. Si bien durante las dos primeras décadas la población total de pensionistas se aproximó al tercio estipulado en el reglamento, en los años veinte, en coincidencia con la ampliación del establecimiento, aumentó hasta superar la mitad de los internos. Sin embargo, el incremento de pacientes no supuso un hacinamiento, ni peores condiciones asistenciales, ya que fue paralelo al aumento de la capacidad de los pabellones (20).

A pesar de la celeridad, las reformas que Salas y Vaca atribuía a la colaboración de la administración de la Dictadura de José Antonio Primo de Rivera y al nombramiento del arquitecto Ricardo Macarrón Piudo para dirigir las obras de Beneficencia General no convirtieron al Manicomio en una institución ejemplar. El director del Manicomio Nacional apoyaba la construcción de otra institución que pudiese considerarse modelo, cuyo ejemplo era el asilo colonial alemán de Alt-Scherbitz. Esta institución modelo debía contar “con toda clase de servicios”, departamentos y secciones, de acuerdo con la clasificación técnica: un hospital de agudos, una clínica de observación aneja, un dispensario general para asistencia de nerviosos, un asilo de afrénicos dementes crónicos, un sanatorio de epilépticos, una escuela para anormales y un “reformatorio de delincuentes”. El neuropsiquiatra se ofrecía, junto a su colega Enrique Fernández Sanz, para el desarrollo de este proyecto de reforma y sugería a otros mentalistas españoles de diversas regiones españolas, como Juan Barcia Caballero (1852-1926) por Asturias y Galicia, Joaquín Gimeno Riera (Zaragoza), Jaume Escalas Real (Palma de Mallorca) o el propio Manuel Ruiz Maya (1888-1936) (Córdoba), para la creación de una Asamblea en la que se organizaran estas mejoras y se propusieran a las autoridades (12, p. 87). La propuesta de Salas y Vaca, editada tan solo tres años después de los conocidos trabajos de Sacristán y Fernández Sanz, no era ajena, por tanto, a los movimientos de reforma que culminaron en el Plan Moderno de Asistencia a los Alienados de 1926, precursor de las reformas legislativas republicanas (65).

El fortalecimiento de la plantilla

No podemos olvidar, de todos modos, que el destartalado edificio no fue el mayor error de Leganés, sino que, ya desde su inauguración, se había apartado a José Rodríguez Villargoitia (1811-1854), autor de De los medios para mejorar en España la suerte de los enagenados (66) y encargado de dirigir las obras de acondicionamiento (67). De hecho, en 1852 había sido nombrado José Miranda de la Paz, el médico de la villa, sin formación en patología mental. Tampoco la designación del prestigioso Luis Simarro Lacabra (1851-1921), en 1877, con amplia formación en neuropatología y psicología (68), logró implantar un cambio significativo en la institución. La aplicación de técnicas anatomopatológicas por este médico republicano, masón y krausista, generó un rechazo y oposición en la Dirección que lo obligó a dimitir (10).

Salas y Vaca reivindicó la agrupación de los “profesores directores” de Manicomios y Servicios de observación en un escalafón “con arreglo a la valoración técnica de sus aptitudes” (12, p. 69). Esta demanda fue anterior a la realizada por Joaquín Gimeno Riera (1877-1945), Jaime Escalas Real (1893-1979) y Oscar Torras i Buxeda (1890-1974) sobre la creación de un Cuerpo de Alienistas, dependiente de la Dirección General de Sanidad, que colocara a España en “circunstancias análogas a las de otros países” (69). Una aspiración lejos de la realidad, ya que solo logró el aumento de la plantilla en la propia institución. A pesar de que el Reglamento de 1885 establecía dos médicos de presencia en la institución, en los primeros años del siglo XX el manicomio contaba tan solo con un jefe facultativo auxiliado “de mane-ra circunstancial” por un médico auxiliar (64, 11). Progresivamente, el número de galenos fue aumentando, de manera que, en 1909, se ha documentado la presencia de dos médicos agregados y un jefe facultativo. Dos décadas más tarde, durante la jefatura de Salas y Vaca, tiene lugar la incorporación de dos facultativos más, Enrique Fernández Sanz y su hijo, Enrique Fernández Méndez, encargado del laboratorio clínico de la institución (20). Esta plantilla convertiría al Manicomio Nacional en una de las instituciones psiquiátricas españolas mejor dotadas, ya que en el Manicomio de Valencia (70), el mismo número de facultativos atendía a una población manicomial que triplicaba la de Leganés.

Una situación aún más precaria describe García Cantalapiedra para el de Valladolid, institución en la que trabajaban tres médicos para atender a los 1600 enfermos que la habitaban en los años veinte (71). A pesar de una dotación de personal teóricamente mayor, los registros clínicos evolutivos de Leganés son escasos y de gran pobreza. La media de anotaciones al año es de 5,44 (DE= 5.42), muy infrecuentes si tenemos en cuenta que la estancia media de los internos superaba los 8 años (8,34 años, DE= 11,65), es decir, no se escribía ni siquiera una vez al año. La sensación subjetiva de abandono se refleja también en las cartas y escritos de algún paciente, como Francisco, ingresado en 1916 con el diagnóstico de “delirio de grandeza” y “parálisis general progresiva”. En una misiva dirigida al propio Salas y Vaca, hallada en su historia clínica, denuncia las condiciones de habitabilidad y maltrato recibido en la institución: “ni los médicos me hacen caso… Los mozos me menosprecian” (72, p. 120).

El aumento de los médicos no fue paralelo al de practicantes y en el Reglamento de 1885 se redujo a uno solo con respecto al Reglamento previo, el de 1873, que contemplaba la presencia de dos en la institución. A pesar de las buenas intenciones de Salas y Vaca, el único practicante ni siquiera realizaba sus funciones de manera permanente, ya que debía “concurrir a cátedras y no siempre puede contarse con él” (73, p. 2). No se ha podido comprobar “el establecimiento de una plantilla de practicantes internos” a la que Salas se refería, pero sí “algunas mejoras para el personal de custodia” (11, pp. 24-5). Este personal de custodia, vulgarmente conocidos como “loqueros”, incluía a los subalternos, que habitualmente contaban con escasos estudios y se denominaban también sirvientes, celadores o enfermeros. En Santa Isabel hemos podido documentar un pequeño aumento en la dotación de este personal de cuidado y vigilancia que, en los primeros años del siglo XX, se componía de doce enfermeros y ocho criadas lavanderas, pasando, a finales de los años veinte, a catorce enfermeros en el departamento de hombres y diez enfermeras en el de las mujeres. No obstante, el aumento del número desgraciadamente no se acompañó de la formación del personal subalterno, una cuestión que Salas y Vaca consideró prioritaria, proponiendo “una selección por cualidades educativas y morales, haciéndolos pasar por cualquiera de estos centros donde tuvieran el aprendizaje oportuno” (12, p. 69). El intento de profesionalización de practicantes y enfermeros también era un punto primordial del Plan Moderno de Asistencia a los Alienados de 1926 (65), pero hasta entonces el único libro dirigido al personal de cuidado había sido publicado por el gallego Vicente Goyanes. En 1909, el director del Manicomio de Conxo había recopilado en el Manual del enfermero en los manicomios (74) unas normas básicas de cuidado a los enfermos mentales, si bien hasta 1932 no fue abordado un plan de formación oficial por la Dirección General de Sanidad (75). De hecho, en los años treinta, Emili Mira i López (1896-1964) y Rodríguez Lafora propusieron unas pruebas psicométricas (76, 77) de cara a valorar esas actitudes morales que ya Salas y Vaca sugería. Vinculados a la incipiente ciencia psicotécnica que se empezaba a desarrollar en España, Mira y Lafora propugnaban la selección de la enfermería psiquiátrica con pruebas de discriminación ética basadas en criterios psicométricos (78).

En cualquier caso, en el Manicomio Nacional se podía contabilizar un empleado subalterno por cada seis o siete pacientes a finales de los años veinte, número mayor que en otras instituciones como la valenciana, donde había uno por cada diez internos aproximadamente (70). No obstante, el aumento de la plantilla en Leganés no alcanzaba las recomendaciones de un “asistente” por cada cuatro internos que Fernández Sanz, a principios de los años veinte, proponía en “La reforma de los manicomios españoles” (79). Pero más precaria aún era la dotación de estos en el Manicomio de Valladolid, donde, en la primera década del siglo, la ratio de este personal estaba en uno por cada 15 pacientes, y aún empeoraría, disminuyendo a finales de los años veinte a uno por cada 26 asilados (71).

César Juarros y la apertura del manicomio a la enseñanza

La escasa profesionalización de la enfermería no era una cuestión aislada, sino que iba acompañada de graves deficiencias de la enseñanza oficial de la disciplina psiquiátrica a los médicos. Poco antes del planteamiento realizado, en 1926, por Manuel Saforcada (1877-1968), Emili Mira i López y Belarmino Rodríguez Arias en torno a la necesidad de la enseñanza universitaria en neurología y psiquiatría en esta misma revista (80), Salas y Vaca ya hacía referencia a dicha carencia. No es de extrañar, pues, que desde el Manicomio Nacional se colaborara “prestando material científico” para las cátedras de Medicina Legal y Psicología Experimental, en las que Salas ejercía como profesor ayudante. También se ofreció colaboración a la Escuela Médico-Militar, a través de Antonio Fernández Victorio (1867-1925), director del Manicomio de Ciempozuelos desde 1918 hasta su fallecimiento en 1925 y muy vinculado a la docencia (81). En el Manicomio de Leganés ingresaron pacientes procedentes del Hospital Militar, donde también ejerció este médico, y, de hecho, hemos rescatado una historia clínica de un militar de profesión que ingresó en Santa Isabel en octubre de 1916 por un “síndrome de carácter persecutorio tipo psicosis sistematizada progresiva y delirio de interpretación”, diagnosticado previamente por Fernández Victorio de paranoia o delirio crónico sistematizado progresivo (82).

César Juarros, jefe de la consulta de Enfermedades Nerviosas y Mentales del Hospital Militar de Urgencia de Madrid, también participó en la docencia en el Manicomio Nacional. Este prolífico médico, también militar y forense, impartía cursos de psiquiatría en este asilo a sus alumnos del Instituto Criminológico (83), institución constituida en 1913 y a la que Juarros estuvo vinculado durante al menos quince cursos (84). Las clases, de contenido eminentemente práctico, en las que se contaba con la presentación de enfermos de Leganés, eran complementadas con aportaciones teóricas, se impartían todos los domingos y, además de gratuitas, eran de acceso público, acudiendo “alumnos de las más diversas condiciones sociales”, como estudiantes de Medicina, maestros, abogados o médicos (83). Alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Central, incluso, realizaron trabajos que ilustraban el estado de las instalaciones y el funcionamiento de la institución (49). La vinculación de Salas y Vaca con el Instituto Criminológico no se limitó a la docencia, siendo el cordobés además redactor de la Revista Española de Psiquiatría y Criminología, órgano oficial del Instituto Español Criminológico, dirigida por el propio Juarros y fundada en 1919 (85).

Estas iniciativas que, durante las primeras décadas del siglo XX, trataron de suplir la falta de una respuesta oficial también se observaron en el Manicomio de Córdoba, donde Manuel Ruiz Maya organizó un Cursillo de Psiquiatría con lecciones teóricas y prácticas, “teniendo en cuenta la muy menguada o nula preparación psiquiátrica del médico general, debida a no conceder en nuestras facultades atención a esta alta disciplina” (86). Junto a estas, no podemos dejar de citar el interesante proyecto de Escuela Nacional de Psiquiatría en el que Salas y Vaca participó. El director de Leganés fue designado como parte de la comisión, nombrada por Real Orden de 4 de diciembre de 1926, que debía organizar su creación en Madrid, para la que se destinó un presupuesto de 1.500.000 pesetas (87). Formada por Tomás Maestre Pérez (1857-1936) como presidente, que ya había impartido conferencias relacionadas con la especialidad en el Manicomio de Toledo (88), César Juarros como vocal secretario, Gonzalo Rodríguez Lafora, Enrique Fernández Sanz y Antonio Piga Pascual (1879-1952), pretendía proponer las mejoras para los establecimientos públicos y particulares destinados a la asistencia de enfermos mentales y establecer el programa de enseñanzas especiales para practicantes y enfermeros que quisieran dedicarse a la asistencia a los alienados (89). No obstante, la Comisión terminó su cometido en julio de 1927 y dos años más tarde el propio Salas y Vaca expresaba el deseo de que empezara pronto su construcción y funcionamiento (11).

Figura 3. César Juarros con sus alumnos del Instituto de Criminología en el Manicomio de Leganés (83)

La introducción del laboratorio en el diagnóstico psiquiátrico

El establecimiento de laboratorios clínicos en los hospitales psiquiátricos, otra de las demandas del Plan Moderno de Asistencia a los Alienados (1926), era excepcional en las primeras décadas del siglo XX (90). Previamente a la existencia de un laboratorio en el Manicomio de Leganés, se autorizaron las investigaciones biológicas realizadas por Ángel Morales Fernández, auxiliado por el “Dr. Muñoz”, ambos del Instituto de Higiene Militar (12). Morales Fernández destacó por sus estudios sobre la medicación antisifilítica Salvarsán -“606”-, tras formarse, en 1910, con el bacteriólogo y Nobel Paul Ehrlich (1814-1915) (91, 92). Salas y Vaca, de todos modos, solicitó la intervención del médico consultor Enrique Fernández Sanz en 1921 para la implantación del Laboratorio Clínico del establecimiento (11), un servicio que, sin duda, mejoró el diagnóstico y los tratamientos. De hecho, en las historias clínicas se hallan documentadas modificaciones diagnósticas en función de los resultados de las analíticas, como el caso del paciente ingresado en marzo de 1904, a los 28 años, por una supuesta parálisis general progresiva. Una vez que fue negativo a la reacción de Wassermann, su diagnóstico fue cambiado por el de esquizofrenia (93), cuestión que el director señaló en 1929:

“Muchos de los paralíticos generales que por su sintomatología había que considerarlos como tales, al venir los estudios de laboratorio y las distintas reacciones del líquido cefalorraquídeo, nos demostraron que no lo eran” (11, p. 35).

Al revisar las historias clínicas del periodo de estudio, se ha objetivado la realización de alguna prueba analítica en 31 de ellas (7,2% del total), una escasa frecuencia, como el mismo Salas y Vaca denunciaba:

“Hacer análisis histológicos en un tanto por ciento muy reducido de enfermos, aprovechando una pequeña parte de estos para modernos tratamientos, de los que pueden darse noticias para exteriorizar la labor, es lo único que puede hacerse; y esto, sinceramente hablando, es incompleto, desde el punto de vista de la asistencia de alienados, que es lo que se trata de reformar” (73, p. 2).

Las analíticas también permitieron la apertura del Manicomio a la investigación y, a finales de la segunda década del siglo XX, se realizó un estudio dirigido por dos médicos de la institución, Aurelio Mendiguchía Carriche (1894-1965) y Antonio Martín Vegué (1879-1966), regidores también del Municipio de Leganés durante la contienda y los años cuarenta, respectivamente (94,95). Estos facultativos analizaron el líquido cefalorraquídeo extraído de 47 enfermos con cuadros clínicos “claramente diferenciados” -demencia precoz, oligofrenias y psicosis degenerativas, epilepsia, síndromes epileptoides y demencia epiléptica y parálisis general progresiva-. Las muestras fueron sometidas a las reacciones de Lange, Wassermann, Nonne-Apelt, Noguchi y Pandy, introducidas a principios de siglo como métodos de análisis del líquido cefalorraquídeo para el diagnóstico diferencial de la parálisis general progresiva.

Del resultado de dicha investigación se determinó que “la reacción de Wasser-mann positiva en líquido cefalorraquídeo nos dice mucho a favor de una invasión sifilítica” (11, p. 30). Esta sero-reacción había sido descrita por August von Wassermann (1866-1925) como una herramienta “definitiva” para diagnosticar la sífilis en 1906, y en España ha sido atribuida su introducción a Hermenegildo Arruga (1886-1972). En 1911, Arruga publicó en la Revista de Ciencias Médicas de Barcelona su “Experiencia personal sobre la reacción de Wassermann y consideraciones que bajo el punto de vista práctico de ella se desprenden” (96). Sin duda, fue la parálisis general progresiva, paradigma de la locura decimonónica (97), la más beneficiada por las pruebas serológicas que identificaban el treponema en los paralíticos. De hecho, la mayoría de los pacientes objeto de las reacciones serológicas en el Manicomio de Leganés fueron varones (82% frente al 18% de mujeres), ya que la sífilis y sus complicaciones neuropsiquiátricas estaban fundamentalmente asociadas a estos.

El indudable desarrollo de la medicina de laboratorio en el primer tercio de siglo se hizo sentir en otras instituciones psiquiátricas y se han documentado analíticas en el Manicomio de San Baudilio de Llobregat (98) o el Hospital de la Santa Creu (90). El destacado neurohistólogo Miguel Gayarre (1866-1936), director del Manicomio de Ciempozuelos, había publicado ya en su Memoria de la institución de 1909 las muestras extraídas de doce pacientes con demencia paralítica a las que se realizó la reacción de Noguchi (99). No obstante, aún eran infrecuentes las analíticas en las instituciones psiquiátricas, ya que no todas contaban con un laboratorio propio, tal como Manuel Gurría Estape denunciaba en 1926 para el Manicomio de Navarra (100).

¿Labor estéril?: hidroterapia, electroterapia, treponemicidas y barbitúricos

La introducción del laboratorio que afinó determinados diagnósticos debería traducirse en terapias más específicas, sin embargo, no hemos objetivado un incremento significativo de tratamientos, que constan en una décima parte (en torno a un 10%) de las historias clínicas. Aunque no es objeto de este trabajo realizar un análisis detallado de estos, ya realizado con anterioridad (20), no queremos dejar de apuntar aquellos aspectos terapéuticos relacionados con las reformas durante la jefatura de Salas y Vaca.

A pesar de las innovaciones terapéuticas, la hidroterapia, un recurso presente desde la fundación de la Casa de Dementes de Santa Isabel (51), se registró aproximadamente en el 30% del total de tratamientos, un porcentaje significativamente mayor que el registrado en otros periodos, pero aún muy escaso para el total de los internos. El deficiente estado de la sala de hidroterapia del manicomio, ya descrito por Viota y Soliva en el siglo XIX (48), junto a los problemas de abastecimiento de aguas, no había favorecido su utilización. Probablemente el mayor uso de la balneación como medida terapéutica estuvo en relación con las reformas realizadas durante ese periodo. Salas y Vaca describía en sus Mejoras… la instalación de un lavadero mecánico y la construcción de un balneario (11). Conviene señalar que desde 1905 el jefe facultativo perteneció al Cuerpo de Médicos de Baños (101), creado en 1816, durante el reinado de Fernando VII (102); y en 1933, ya jubilado, fue designado como Delegado de la Inspección Provincial de Sanidad en el Balneario de Tolox (Málaga) (103). Así mismo, Enrique Fernández Sanz, que en 1929 sucedió a Salas al frente de la institución, fue Médico-Director habilitado de Aguas Minerales desde 1904 y en los años veinte publicó varios trabajos en los que abordaba la eficacia terapéutica de las aguas mineralo-medicinales en el tratamiento de la psiconeurosis (104).

La utilización de la electricidad con fines terapéuticos generó cierta fascinación en el último tercio del siglo XIX (105, 106), y los servicios de electroterapia proliferaron por todo el país (107). Si bien en el Manicomio Nacional hay registros de la aplicación de electricidad desde 1863 (108, p. 377), es durante la jefatura de Salas y Vaca cuando se instauró un gabinete electroterápico que contaba con baños y duchas eléctricas, efluvio y descarga, corrientes farádicas y galvánicas, electrolisis y cataforesis (83). A pesar de esta gran variedad, la electroterapia solo se refleja en cuatro historias clínicas, una frecuencia escasa pero aun así más numerosa que en otros periodos, cuando su registro en las historias clínicas fue prácticamente nulo (94, 95, 109). No cabe duda de que la práctica asistencial privada de Salas y Vaca como especialista en esta modalidad terapéutica, que contaba con un gabinete propio, influyó en la administración de este gabinete electroterápico en Leganés (20, p. 205).

Además de la hidroterapia y electroterapia, la institución también fue testigo de la introducción de nuevos fármacos, resultados del desarrollo de la potente indus-tria química centroeuropea en las primeras décadas del siglo XX (110). Del mismo modo que los avances en los análisis serológicos modificaron los diagnósticos, también determinaron los tratamientos, como fue el caso de Manuel, un paciente de 40 años hospitalizado desde mayo de 1923 con un diagnóstico dudoso de “síndrome paralítico general, síndrome paranoide” (111). Un año después, tras conocerse el resultado de su muestra de líquido cefalorraquídeo (no se especifica la sero-reacción realizada ni los resultados), se decidió la aplicación al paciente de tratamiento con una inyección de Quimby® y, en noviembre de 1924, Mendiguchía anotaba lo siguiente:

“El tratamiento por el Quimby ha obedecido al resultado del análisis practicado al enfermo de su líquido cefalorraquídeo previa punción lumbar. Ha dado las reacciones de la sífilis según información verbal del Dr. Salas y Vaca” (111).

Las inyecciones de Quimby®, compuestas a base de yodobismutato de quinina, fueron aplicadas a dos pacientes paralíticos en el periodo de estudio. Estos bismutos, conocidos como treponemicidas (tripanosomicidas) desde 1917, fueron introducidos por Constantin Levaditi (1874-1953) y Robert Sazérac en la terapéutica de la sífilis humana, como un compuesto menos tóxico que los arsenicales y mercuriales, pero escasamente utilizado en Leganés. Entre los arsenicales destacaba el Salvarsán (arsfenamina), desarrollado en 1909 por el Nobel Paul Ehrlich (1854-1915) y mejorado tres años más tarde bajo la forma de Neosalvarsán, neoarsfenamina o “914”, para evitar los problemas derivados de la autooxidación, administrado de forma oral, intravenosa y en sueros salvarsanizados (112). Este último, también llamado bala mágica (magic bullet), fue utilizado, además de en la parálisis general progresiva, en una psicosis presenil (20, p. 472).

Por otra parte, el auge de la malarioterapia para este estadio último de la sífilis, propuesta por Julius Wagner von Jauregg (1857-1940) en 1917 (113), llevó a las más altas cotas de optimismo terapéutico en todo el mundo, aunque en España su utilización fue muy desigual (114, 115). Concretamente, en Leganés esta arriesgada técnica, que le valió a Wagner von Jauregg el Premio Nobel de Medicina en 1927 (116), fue prácticamente anecdótica. Solo se ha encontrado un caso en las historias (117, 20, p. 461) y no contó con el consentimiento ni del enfermo ni del familiar, a diferencia de lo descrito por Golcman para el Hospital de Lomas de Zamora (118, p.146). Por el contrario, en Santa Isabel sí se utilizaron otras formas de piretoterapias como la vacuna antitífica -una emulsión de bacilos muertos por la acción del éter- o los abscesos de trementina. La sulfosina, un aceite sulforado esterilizado elaborado por la casa farmacéutica Leo y no comercializado en España (119), fue la más frecuentemente utilizada y se registró en ocho pacientes con esquizofrenia/demencia precoz y parálisis general progresiva (20, p. 205).

Dentro del pesimismo terapéutico que rodeaba la enfermedad mental, los fármacos se utilizaban para el alivio sintomático, como fue el caso de los opiáceos en sus diferentes presentaciones -alcaloides de opio en inyecciones hipodérmicas, tintura de opio o morfina-, útiles para estados de agitación. En la década de 1911-1924 constituyeron aproximadamente el 10% de los tratamientos registrados en las historias clínicas de Leganés, pero solo uno de ellos en una pauta descendente para una morfinomanía, un diagnóstico poco frecuente en el Manicomio Nacional, pero objeto de numerosas publicaciones del periodo (120). El desarrollo de la industria farmacológica permitió a partir de 1904 la síntesis de los barbitúricos, que se convirtieron en uno de los grupos farmacológicos de uso más extendido (121), aunque su utilización en Leganés durante la jefatura de Salas fue anecdótica. El insomnio de una religiosa, ingresada desde diciembre de 1922 por un síndrome paratímico y manía aguda, fue tratado con barbital (comercializado como Veronal® y Medinal®) (122, 20, p. 478), barbitúrico que también se administró para tratar las dificultades en el sueño durante el proceso de desmorfinización de dos morfinómanos hospitalizados en la tercera década del siglo (123, 20, p. 478). También se observó el uso de fenobarbital (Luminal® o Gardenal®), que, además de confirmar el efecto hipnótico de los barbitúricos, demostró en 1912, el mismo año de su comercialización, sus propiedades anticonvulsivantes (124). Entre los barbitúricos, la llamada narcosis prolongada o Dauernarkose, con el denominado somnifene o somnifeno, se hizo muy popular en las instituciones psiquiátricas (125), sin embargo, su empleo solo se ha documentado en cuatro ocasiones en Leganés, todas ellas a finales de la década de 1920 (126).

A modo de conclusión

Una de las características de la Casa de Santa Isabel, al menos durante el siglo XIX, fue la escasa producción científica sobre psicopatología u otros temas psiquiátricos. Hasta la llegada del director José Salas y Vaca en 1911 no constan publicaciones con material clínico de los pacientes internos en esta institución. Este neuropsiquiatra ligado al espíritu reformista de la Generación de Archivos de Neurobiología mostró su preocupación por la situación de la asistencia psiquiátrica en todo el país y, de hecho, en Frenocomios españoles: bases para la reforma de nuestros servicios de alienados (12) recogió una breve descripción de numerosas instituciones españolas y sus deficiencias. Unos años más tarde, Salas publicaba Mejoras realizadas en los servicios del Manicomio Nacional (11) después de materializar sus ideas, instalando un gabinete electroterápico, implantando el laboratorio e impulsando la enseñanza de la psiquiatría, con la asistencia de alumnos, a través de la Cátedra de Medicina Legal.

Además, a lo largo de las primeras décadas del siglo XX, se realizaron diferentes ampliaciones arquitectónicas para aumentar el número de plazas en la institución, la mayoría en la categoría de pensionista. Por otra parte, se intentó solucionar el problema de abastecimiento de agua que tenía el establecimiento desde su fundación para mejorar las condiciones higiénicas y mejorar los métodos hidroterápicos. No obstante, la tímida introducción de barbitúricos y tratamientos piretoterápicos hacía muy patente el desnivel entre el creciente desarrollo científico de algunos profesionales españoles y la asistencia clínica en la institución. De hecho, el ligero proceso de implementación terapéutica durante las primeras décadas del siglo XX y el desarrollo de una potente industria química en Centroeuropa no consiguieron cambiar el destino de los pacientes en las instituciones psiquiátricas españolas, a pesar del amplio reconocimiento social y científico de algunas terapias, como la referida malarioterapia.

El Manicomio de Leganés no fue una excepción dentro de los establecimientos psiquiátricos y los internos mantuvieron estancias muy prolongadas con escaso porcentaje de tratamientos, permaneciendo, en muchas ocasiones, hasta su fallecimiento. De hecho, frente al discurso “oficial” médico hegemónico que legitimaba los avances científicos tratando de modificar el carácter benéfico asilar y custodialista del establecimiento, la escritura de los pacientes reflejada en las cartas retenidas en las historias clínicas ponía de manifiesto deficiencias de alimentación o vestido y escasa presencia de médicos, tal como testimonia Manuel, quien se dirigía en 1929 al Director General de la Administración Local en estos términos: “Aquí no hay de hecho ni Director, ni médicos de guardia, y sí los hombres en un completo abandono, hombres encerrados de por vida, amarrados y el resto tirado por los suelos sin distracciones” (72, p. 149).