Introducción

La integración social es un proceso dinámico y multifactorial que supone que personas que se encuentran en diferentes grupos sociales se reúnan bajo un mismo objetivo y pasan a formar parte de un todo: la sociedad. Hay tres aspectos fundamentales que permiten afirmar la plena integración de los individuos en nuestra sociedad: vivienda, trabajo y ocio. Dentro de esta tripleta la vivienda es el punto de partida de la integración en tanto que la persona siente que pertenece y se identifica con la comunidad donde vive (1). Disponer de una vivienda digna y estable es una necesidad básica, a la vez que un derecho, de todo ser humano.

Muchas personas con trastorno mental grave (TMG) muestran dificultades para acceder y mantenerse en una vivienda digna y adecuada según necesidades y deseos. Pero se hace evidente que cada persona presenta niveles de discapacidad psicosocial muy diferentes y requieren por tanto de diferentes grados de atención y soporte para su integración comunitaria. Si no se cuenta con un apropiado abanico de opciones de alojamiento y servicios residenciales en la comunidad, muchos de los esfuerzos de rehabilitación e integración de personas con TMG pueden verse seriamente limitados y obstaculizados. Es por ello que la articulación de un sistema de servicios comunitarios que pretenda atender e integrar de un modo lo más normalizado a estas personas debe priorizar y organizar una adecuada cobertura de sus necesidades de alojamiento y atención residencial (2).

Según Carling y Ridgway, entre los factores que influyen en esta situación destacan: las discapacidades y deterioro de habilidades asociado o generado por el trastorno psiquiátrico, que interfieren y dificultan el proceso necesario de búsqueda, acceso y mantenimiento en una opción de alojamiento o vivienda ajustada a sus deseos y necesidades; los insuficientes y limitados esfuerzos de los sistemas de servicios de salud mental y servicios sociales para ofrecer los recursos y el apoyo que muchos enfermos mentales crónicos necesitan para acceder y mantenerse en una vivienda adecuada; la discriminación y el estigma asociado a la enfermedad mental, que constituyen unas barreras sociales y limitan las opciones de alojamiento disponibles para las personas con TMG; los insuficientes ingresos económicos de gran parte de estas personas constituyen otra barrera importante, que además se agudiza con la escasez de viviendas disponibles. En muchas ocasiones la escasez de capacidades económicas marca el acceso a servicios institucionalizados (3).

De hecho, las dificultades de estas personas para cubrir sus necesidades de alojamiento junto con la inadecuada e insuficiente organización de servicios residenciales comunitarios contribuyen a generar un conjunto de consecuencias negativas de cara a la atención e integración sociocomunitaria de esta población, como son: 1) Un uso inapropiado de la atención hospitalaria (3): la falta de un lugar apropiado donde residir se asocia en ocasiones con las admisiones hospitalarias; en otros casos supone un importante obstáculo que obliga a mantener estancias hospitalarias innecesarias por razones terapéuticas de pacientes mentales que no cuentan en la comunidad con una alternativa residencial adecuada. 2) El incremento de reingresos hospitalarios (fenómeno de la puerta giratoria); dado que un alto porcentaje de reingresos hospitalarios de corta duración están en parte relacionados con la consecuencia de un inadecuado soporte residencial y social, lo que limita la eficacia de las intervenciones terapéuticas y rehabilitadoras. 3) La sobrecarga familiar, ya que la insuficiencia de adecuadas alternativas residenciales y un sistema de soporte comunitario supone que recaiga en muchos casos la responsabilidad del cuidado y apoyo sobre las familias, generando situaciones de sobrecarga y tensión (4). Son muchas las familias que sufren trastornos relacionados con el estrés, centrándose en el cuidado de la persona enferma y dejando de lado sus propias necesidades (5). Y 4) el incremento del porcentaje de enfermos mentales en situación de marginación sin techo (Homelessness).

Para dar respuesta a la necesidad de un lugar de vida a las personas con TMG ha de existir una diversidad de recursos; y esta diversidad debe adaptarse a los distintos momentos y necesidades de soporte que precisa la persona, teniendo en cuenta las condiciones socioeconómicas, capacidades y nivel de autonomía en la realización de las actividades de la vida diaria (6,7).

El presente estudio se realiza con la intención de poder valorar la relación existente entre el grado de atención requerida por los diferentes usuarios y el servicio de lugar de vida en el que están viviendo (residencia, pisos con soporte o suporte en el propio domicilio) y así ayudar a discernir de una forma más específica cuál sería el recurso de vida más adecuado según las necesidades de la persona atendida.

Método

Durante el año 2017 se administró la escala Niveles de Atención Requerida (ENAR-TMG) (8) a un total de 388 usuarios de diferentes servicios de soporte en el lugar de vida, repartidos en residencias (192), pisos con soporte (57) y programa de soporte a la autonomía en el propio domicilio (139), gestionados desde BCN-Salud Mental (Fundació Els Tres Turons, Centre d'Higiene Mental de Les Corts, Fundació CPB-Dr. Fàbregas y Fundació Social Sant Pere Claver).

También se recogieron datos sociodemográficos, como edad, sexo, diagnóstico, tiempo de inicio de la enfermedad y situación económica. Todos estos datos se comparan según el recurso de lugar de vida utilizado (residencia, piso con soporte o programa de soporte a la autonomía en el propio domicilio).

El análisis estadístico se realizó con el programa IBM-SPSS v.19. Se evaluaron los estadísticos descriptivos para todas las variables estudiadas, utilizándose estadística paramétrica (valores medios, moda y desviación estándar) y la prueba T-Test para las variables continuas evaluadas: Escala ENAR-CPB y subescalas de la escala. Dado el tamaño de la muestras, no se usó estadística no paramétrica.

Análisis de resultados

La Tabla 1 describe las características sociodemográficas de la muestra. La Tabla 2 muestra los datos diagnósticos y de inicio de la enfermedad.

Tabla 1. Datos sociodemográficos.

| Residencias | Pisos | SAD | |

|---|---|---|---|

| Hombres | 62.5 | 78 | 55.8 |

| Mujeres | 37.5 | 22 | 44.2 |

| Edad | 53 | 42 | 52 |

| < 30 años | 1.5 | 23.5 | 3.5 |

Tabla 2. Datos diagnósticos e inicio de la enfermedad.

| DIAGNÓSTICOS | |||

|---|---|---|---|

| Residencias | Pisos | SAD | |

| Esq. Paranoide | 54.7 | 44.1 | 33.3 |

| Esq. Residual | 5-2 | 0.0 | 2.9 |

| Esq. Esquizoafectiva | 7.8 | 0.0 | 8.7 |

| Otras Esquizofrenias | 12.0 | 8.5 | 11.6 |

| TA. Bipolar | 2.1 | 18.6 | 11.6 |

| TP. Esquizoide | 5-7 | 0.0 | 0.0 |

| TOC | 2.1 | 1.7 | 2.2 |

| Depresión Mayor | 1.6 | 0.0 | 10.1 |

| TLP | 1.6 | 16.9 | 2.2 |

| Orras | 7.3 | 10.2 | 17.4 |

| Tiempo de inicio de la enfermedad | |||

| Residencias | Pisos | SAD | |

| Más de 20 años | 87.5 | 64.4 | 63.0 |

| Más de 10 años | 10.9 | 25.4 | 26.1 |

| Más de 5 años | 1.6 | 10.2 | 8.7 |

| Entre 2 y 5 años | 0.0 | 0.0 | 2.2 |

* SAD:Programa soporte a la autonomía en el propio domicilio

En relación al diagnóstico, la mayoría de las personas atendidas en los servicios de lugar de vida padecen de esquizofrenia paranoide. De forma diferencial, en pisos con soporte no hay usuarios con diagnóstico de esquizofrenia residual, esquizoafectivos ni depresión mayor. Las depresiones mayores están sobre todo en el propio domicilio.

Otros aspectos a destacar son que en las residencias hay pocas personas diagnosticadas de trastorno bipolar y que los trastornos límites de la personalidad son atendidos, sobre todo, en pisos con soporte.

Respecto al tiempo de inicio de la enfermedad, las personas con más años de evolución están en las residencias (mayoritariamente, más de 20 años) y los de menos años en los pisos con soporte.

La edad media es igual entre las personas atendidas en las residencias o que viven en su propio domicilio. No obstante, las personas jóvenes son tratadas en los pisos con soporte (23.5% son menores de 30 años; 1.5% en residencias y 3.5% en el propio domicilio).

En todos los recursos, el porcentaje de hombres atendidos es superior al de mujeres (62.5/37.5% en residencias, 78/22% en pisos y 55.8/44.2% en el propio domicilio).

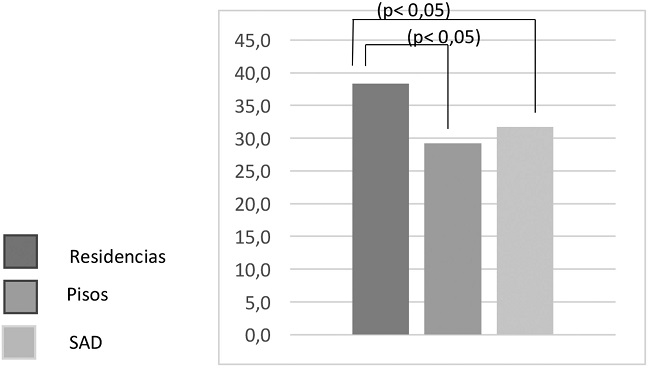

Según el valor medio de la escala ENAR-TMG, los usuarios de las residencias muestran un mayor nivel de dependencia respecto a los usuarios atendidos en los pisos con soporte o los que se mantienen en su domicilio con soporte. No obstante, no se encuentran diferencias significativas entre los niveles de atención en general de los usuarios de pisos y los que viven en su domicilio. (Ver Figura 1).

Fuente: David Lascorz

* SAD: Programa soporte a la autonomía en el propio domicilio

Figura 1. Promedio del valor ENAR-TMG, según recurso utilizado.

Si atendemos a los valores de la Escala ENAR-TMG según sus subescalas (estabilidad clínica, cuidado de la salud general, realización de actividades de la vida diaria –AVD –, autonomía, relaciones personales y bienestar), se observan diferencias significativas en la estabilidad clínica y en el cuidado de la salud somática, según si son atendidos en residencias o en su propio domicilio (p= 0.004; p=0, respectivamente); en las AVD hay diferencias significativas entre los tres servicios (p <0.005); en las relaciones personales se observan diferencias significativas entre los usuarios de residencia respecto a los otros dos (p= 0.38 respecto a pisos con soporte; p= 0.23 respecto al propio domicilio); mientras que en autonomía y bienestar no se encuentran diferencias significativas. (Ver Figura 2).

Fuente: David Lascorz

* SAD: Programa soporte a la autonomía en el propio domicilio

Figura 2. Promedio del valor ENAR-TMG, por subescalas, según recurso utilizado.

Utilizando la escala ENAR-TMG como referencia, encontramos diferencias significativas entre los diferentes recursos en los siguientes apartados:

Entre las residencias respecto a los pisos con soporte y la atención en el propio domicilio encontramos diferencias en aspectos como el cumplimiento con la toma de la medicación (p= 0.009 entre residencia y pisos; p= 0.005 entre residencias y domicilio), el seguimiento del tratamiento de enfermedades somáticas (p= 0.005 entre residencias y los otros dos recursos), el cuidado de la propia casa (p= 0.005 entre residencias y los otros dos recursos), la preparación de comidas (p= 0.005 entre residencias y los otros dos recursos), en la realización de compras (p= 0.005 entre residencias y los otros dos recursos), en las relaciones sociales (salir con amigos) (p= 0.005 entre residencias y los otros dos recursos) y en la ocupación del tiempo libre (p= 0.024 entre residencia y pisos; p= 0.007 entre residencias y domicilio). En aspectos como la sintomatología, el cumplimiento de las prescripciones médicas y el autocontrol y la capacidad de manejo en situaciones de estrés, las personas atendidas en las residencias son más dependientes que los usuarios atendidos en su propio domicilio (p= 0.047, 0.001, 0.015, respectivamente), pero sin diferencias significativas respecto a los de pisos con soporte. No obstante, las personas que viven en su propio domicilio pasan más tiempo solas (p= 0.005 entre el propio domicilio y los otros dos recursos). Y las que son atendidas en pisos con soporte ocupan mejor su tiempo libre (p= 0.034 entre pisos y el propio domicilio; p= 0.005 entre pisos y residencias).

Las desigualdades entre las personas atendidas en pisos con soporte o en su propio domicilio solo se observan respecto al cuidado de la casa (p= 0.005) y la preparación de las comidas (p= 0.005), que son mejores en las personas que viven en su propio domicilio, y en el tiempo que pasan solas (p= 0.034), menor en las personas que viven en un piso con soporte.

Pero más allá de las propias capacidades de la persona, donde se observa una diferencia substancial y que prácticamente marca el límite entre el hecho de ir a vivir a un piso con soporte o mantenerse en el propio domicilio es en la situación económica personal. Todos los usuarios de soporte en el domicilio tienen, o bien un piso en propiedad, o bien unos ingresos económicos suficientemente altos que les permiten acceder a un piso del alquiler. Solo el 8.5% de los usuarios de pisos con soporte tienen ingresos superiores a 1000 euros/mes y solo 2 personas tienen piso en propiedad.

Conclusiones

Se hace, pues, evidente que las personas con TMG presentan niveles de discapacidad psicosocial muy diferentes y requieren por tanto de diferentes grados de atención y soporte para su reinserción y mantenimiento comunitario. Es necesario facilitar que estas personas vivan del modo más autónomo y normalizado posible, pero para ello es preciso ofrecerles el apoyo pertinente que facilite esa autonomía y les permita enfrentarse y manejar las demandas y exigencias del contexto.

En cualquier caso, se considera importante priorizar la permanencia en el domicilio, según las posibilidades de la persona, garantizando las medidas de apoyo necesarias, por encima de otros recursos de vivienda más restrictivos (9).

En cuanto al criterio de elección, las personas que presentan una enfermedad mental grave prefieren vivir de la manera más autónoma posible y en viviendas independientes, porque compartirlas con otros residentes que también sufren una enfermedad mental es demasiado parecido a vivir en un hospital psiquiátrico. La vivienda independiente se asocia a una mejor calidad de vida, en cuanto a las condiciones de vida y a unas mejores relaciones sociales, así como a la disponibilidad y la idoneidad de las relaciones afectivas (6). Un estudio realizado desde la Fundación Andaluza para la Integración Social del Enfermo Mental (FAISEM) (10) muestra que las personas con enfermedades mentales graves del programa residencial prefieren vivir en su domicilio y/o con su familia, pero valoran positivamente su residencia actual, especialmente cuando residen en espacios con menor tamaño (y, por tanto, con menos compañeros) y más autonomía, en definitiva, más parecidos a un hogar propio (11).

No obstante, para aquellas personas que no pueden continuar viviendo en su propio domicilio, porque precisan de un soporte institucional, las residencias son una buena alternativa. Contamos con estudios recientes (12) que demuestran que el hecho de vivir en una residencia para personas con TMG favorece la mejora en su calidad de vida; tanto desde una valoración objetiva (reducción de ingresos psiquiátricos, participación en la vida comunitaria y actividades rehabilitadoras, mejora en el funcionamiento de las AVD y estabilidad clínica) como desde su valoración subjetiva (autopercepción de la mejora de estabilidad clínica, calidad de vida, autonomía y adquisición de hábitos saludables). Se puede afirmar que la vida residencial implica una modificación sustancial a nivel de estructuración de la vida cotidiana, en aspectos relacionales y de rehabilitación, y en una mayor estabilidad clínica.

Por consiguiente, a la hora de decidir el lugar de vida adecuado para cada persona se debe tener en cuenta, primero de todo, la opinión del propio usuario, así como la adecuación del servicio según las propias necesidades de la persona. No todas las personas tienen unas capacidades mínimas que les permitan poder mantener una vida mínimamente autónoma en su propio domicilio, aunque sea con un soporte externo. Las personas con TMG se caracterizan por presentar una serie de dificultades que incrementan su fragilidad para hacer frente a las incidencias de la vida cotidiana y conllevan asociada la necesidad de una ayuda continuada para poder alcanzar el mayor nivel de autonomía personal posible (13,14). Así, muchas personas con TMG presentan dificultades para cubrir autónomamente sus necesidades de alojamiento y el mantenimiento de una vivienda digna y adecuada a sus necesidades y deseos. A ello contribuyen factores generados por el propio trastorno, que dificultan o impiden el desarrollo de las capacidades funcionales del enfermo en relación con aspectos de la vida diaria, tales como la higiene personal, el autocuidado, el autocontrol o las relaciones interpersonales, que, a su vez, interfieren o limitan el proceso necesario de búsqueda, acceso y mantenimiento de una vivienda (3).

Según los datos reflejados en el presente estudio, los aspectos que podrían definir la adecuación de precisar un lugar de vida con soporte directo (residencia) son: el hecho de un cumplimiento irregular en la toma de la medicación (bien por falta de previsión, por olvido o por negarse a tomarla); la presencia de síntomas moderados de la enfermedad psiquiátrica; las dificultades a la hora de seguir con los tratamientos médicos prescritos (en cualquier tipo de enfermedades); dificultades para asistir y hacer seguimiento en los diferentes servicios de salud; dificultades en el cuidado de sus casas y la realización de tareas domésticas que precisen de un soporte directo y exhaustivo; dificultades para prepararse la comida y asegurarse una alimentación adecuada, a pesar de contar con un soporte organizativo; pueden realizar compras habituales de forma autónoma, pero precisan de soporte en la planificación de otro tipo de compras o incluso el acompañamiento puntual; y, por último, las dificultades para hacer frente a situaciones de la vida cotidiana que son vividas con estrés.

Las diferencias entre las personas que viven en su propio domicilio o lo hacen en un piso con soporte se observan solo en las capacidades en el cuidado de la casa y en la realización de las comidas, así como en el hecho de que las personas que viven en su propio domicilio pasan más tiempo solas. Pero todos estos aspectos pueden ser más debidos a la propia idiosincrasia del servicio que a las propias capacidades del usuario; siendo, básicamente, la capacidad económica la que define si una persona puede mantenerse en su propio domicilio, con soporte domiciliario, o precisa de un piso con soporte.