INTRODUCCIÓN

Esta investigación se adentra en el análisis de la desigualdad socioprofesional en la estatura media adulta (un indicador del estatus nutricional neto de una población ampliamente reconocido por la bibliografía biomédica) en la España interior para las generaciones nacidas a finales del siglo XVIII.

En contraste con los numerosos estudios disponibles para las generaciones nacidas en diversas regiones a partir de finales de la década de 1830 1,2,3, la historiografía española apenas se ha adentrado hasta el momento en lo sucedido para fechas anteriores, en concreto en el siglo XVIII y el primer tercio del XIX. La causa principal de dicha carencia radica en la escasez de documentación conservada y en los obstáculos que plantean al investigador los escasos datos disponibles 4,5. Un balance que, sin embargo, contrasta con la atención concitada por esos periodos en la historia antropométrica internacional, interesada en debates como el de la evolución de los niveles de vida durante la Revolución industrial, la existencia de una coyuntura de tipo maltusiano en la Europa de finales del siglo XVIII o los efectos de las guerras napoleónicas sobre el bienestar 6,7,8.

En concreto, este trabajo aborda el estudio de un aspecto específico del estatus nutricional neto o nivel de vida biológico de los nacidos en la España interior durante el último tercio del siglo XVIII, el de la desigualdad nutricional, tanto desde un punto de vista estático, con la comparación de la estatura media adulta alcanzada por las principales categorías socioprofesionales, como dinámico, trazando la tendencia seguida por la desigualdad en el estatus nutricional. Para ello se basa en una fuente de una calidad extraordinaria para la época: un reemplazo universal realizado en 1808 en la antigua provincia de Toledo. Posteriormente se discuten los factores explicativos de las diferencias encontradas y su evolución.

MATERIAL Y MÉTODOS

La base empírica de este estudio procede de una fuente documental de carácter militar. En concreto, del alistamiento general ordenado en 1808 por la Junta Provincial de la antigua provincia de Toledo para organizar la lucha contra los Ejércitos napoleónicos (cabe precisar que Toledo contaba con un territorio más extenso del actual, que incluía partes de siete de las actuales provincias del centro peninsular: en total, un área con una extensión aproximada de unos 25.000 kilómetros cuadrados, en torno al 5% de la superficie total española y por encima del 10% de la de la España interior). En dicho documento se ordenó que cada localidad de dicha provincia realizase un padrón de alistamiento que comprendiese a todos los varones avecindados de entre 16 y 40 años cumplidos, sin distinción social alguna e incluyendo en él "aun los ordenados de Tonsura y Grados".

En el Archivo Histórico Municipal de la ciudad de Toledo se han conservado los padrones correspondientes a 217 localidades (Archivo Municipal de Toledo, cajas 6.074 a 6.079). Se trata, por tanto, de una fuente creada ad hoc en unas circunstancias políticas y sociales muy particulares, lo que explica sus extraordinarias características frente a la acostumbrada escasez y precariedad de los datos incluidos en los expedientes de quintas anteriores a mediados del siglo XIX.

En concreto, las características principales de la base de datos son las siguientes. 1) La fuente incluye la edad y las mediciones de la estatura (descalzos) de todos los hombres comprendidos entre los 16 y los 40 años cumplidos, incluyendo también a nobles, religiosos y tanto a casados como a solteros. 2) Se han seleccionado las 99 localidades (n = 16.710) que disponen de información de mejor calidad sobre la estatura, y se han descartado aquellas que no incluyeron información numérica sobre dicha variable 3(en determinados casos, como resultado de la medición solo se registró si se superó o no el requerimiento mínimo habitual en los reemplazos de la época, situado en 5 pies (162,5 cm), mínimo que, sin embargo, no tuvo aplicación en el alistamiento de 1808. En otros tan solo se registró la medición de algunos sujetos o solo la de aquellos que superaron dicho mínimo), la incluyeron solo en algunos casos o la que incluyeron presenta sesgos y/o errores evidentes a la vista de sus histogramas, al no ajustarse mínimamente a la distribución estadística normal o gaussiana esperable en la estatura de una población adulta. 3) Las 99 localidades se distribuyen de forma aleatoria por la antigua provincia de Toledo, por lo que no pueden esperarse sesgos geográficos ni de otro tipo en la muestra de localidades. 4) En 90 de dichas localidades se registró, además, la ocupación del sujeto.

Respecto al tratamiento de los datos, se han seguido los siguientes pasos. 1) Se han seleccionado solo aquellos sujetos con al menos 21 años y se han descartado para este estudio los de edades inferiores, ya que podrían estar todavía en una edad de potencial crecimiento físico. Ello supone reducir el número de individuos observados a n = 11.839. 2) Posteriormente, se han ordenado todas las observaciones de adultos por cohortes de nacimiento con el objetivo de poder trazar la evolución temporal de la estatura media adulta ordenada por ese parámetro, serie correspondiente a las generaciones nacidas entre 1768/1769 y 1786/1787. 3) Aquellos individuos adultos de los que se dispone información sobre su ocupación (n = 8.029) han sido agrupados en las principales categorías socioprofesionales, lo que permite sintetizar las 194 profesiones registradas en la documentación original. 4) Finalmente, en una última etapa, las mediciones originales, realizadas en pies, pulgadas, líneas y dedos y basadas en el sistema del pie de París, han sido convertidas al sistema decimal siguiendo el trabajo de Cámara 4,9. En definitiva, las extraordinarias características de la fuente permiten establecer una radiografía detallada del estatus nutricional y de sus diferencias sociales y profesionales en la España interior de finales del siglo XVIII.

Al tratarse de un reemplazo universal, en contraste con la mayoría de las bases de datos internacionales empleadas para el estudio de este periodo, no existen sesgos potenciales en el origen social de los individuos (como suele suceder en los Ejércitos formados por voluntarios y/o profesionales), se dispone de la medición de todo el espectro de estaturas, ya que no existe un requerimiento mínimo que diera lugar a distribuciones estadísticas truncadas o censuradas 10, y no hay grupos sociales exentos. Finalmente, tres comprobaciones adicionales nos permiten confiar en la bondad de las mediciones y de los datos socioprofesionales. 1) El histograma de frecuencias (Fig. 1) revela una distribución en forma de campana de Gauss, típica de la distribución estadística normal o gaussiana de la estatura humana adulta; 2) la desviación típica muestra un valor de 68,34 mm en los rangos habituales de la estatura de una población adulta 11; y 3), por lo que respecta a la información ocupacional, en general se ajusta a los resultados de los censos más cercanos: el de Floridablanca, de 1787, y, sobre todo, tanto por su cercanía como por su calidad en lo que respecta a la clasificación de las ocupaciones, el de Godoy, de 1797 12.

RESULTADOS

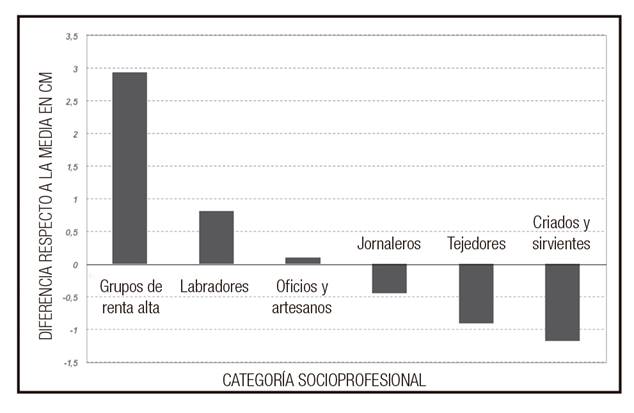

La Figura 2 muestra la estatura media de los sujetos agrupados en categorías socioprofesionales. Los grupos de renta alta, compuestos por hacendados, grandes propietarios agrícolas, empleados en servicios cualificados (entre los que se incluyen: abogados, administradores, albéitares, amanuenses, boticarios, cirujanos, escribanos, maestros de primeras letras, médicos y sangradores) y estudiantes, figuran con un mejor nivel nutricional, con casi 3 cm por encima de la media de todas las observaciones. Algo menos de 1 cm por debajo de la media se encuentran los labradores, categoría que englobaría situaciones muy diversas, pero que es indicativa del acceso a la propiedad de la tierra y/o a su explotación directa (la categoría "labrador" puede incluir desde el poseedor de algún pequeño pedazo de tierra insuficiente para la supervivencia económica de la unidad familiar -y, por tanto, necesitado de arrendar más tierras y/o buscar ingresos en otro tipo de actividades- hasta el gran labrador poseedor de grandes propiedades y ganado y empleador de mano de obra ajena en sus explotaciones).

Figura 2. Diferencia (en cm) de la estatura media de los principales grupos socioprofesionales respecto a la estatura media total (adultos nacidos entre 1768 y 1787).

Apenas por encima de la media encontramos a los que se dedican a profesiones y oficios artesanales, categoría que también engloba situaciones profesionales muy diversas en aspectos que la bibliografía internacional ha encontrado claves como determinantes del estatus nutricional neto: el acceso directo a alimentos (por ejemplo, carniceros o panaderos), el nivel de cualificación conseguido dentro de un oficio (maestros, oficiales o aprendices), el esfuerzo o las capacidades físicas requeridas para realizar una determinada profesión (herreros o albañiles frente a sastres o zapateros) o el nivel de ingresos asociado al ejercicio de una determinada profesión 13,14,15,16,17,18.

Finalmente, entre las categorías con una estatura media inferior a la media (entre 0,5 y algo más de 1 cm), encontramos a los jornaleros, los tejedores y los criados y sirvientes, que tienen en común el nulo acceso a la propiedad de la tierra y la falta de cualificación necesaria para ejercer una profesión artesanal o un servicio cualificado.

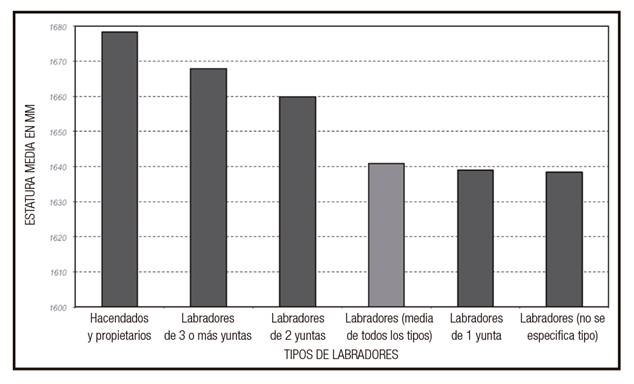

En el caso de los labradores, en la medida en que la fuente aporta en algunos casos información sobre el número de yuntas poseídas (el número de observaciones de cada categoría es el siguiente: hacendados y propietarios: n = 108; labradores de tres o más yuntas: n = 37; labradores de dos yuntas: n = 119; labradores de una yunta: n = 527; labradores -sin especificar el número de yuntas-: n = 753), merece la pena detenerse a desagregar y analizar las diferencias en función de dicha variable, indicativa del acceso potencial a la propiedad y del nivel de capital disponible en la explotación.

Los resultados mostrados en la Figura 3 revelan un gradiente descendente desde los grandes propietarios agrícolas y hacendados hasta los labradores de una yunta, pasando por situaciones intermedias en los grandes y medianos labradores, con diferencias superiores al medio centímetro entre todas las categorías. Sin embargo, parece claro que la posesión de al menos dos yuntas supuso un punto de inflexión en lo que respecta al estatus nutricional neto, ya que hay una diferencia de más de dos centímetros (superior incluso a la encontrada entre los labradores y los jornaleros) respecto a aquellos que aparecen como poseedores solo de una yunta o bajo la denominación general de "labradores".

Analizadas de forma estática las diferencias entre las principales categorías profesionales, resulta pertinente preguntarse por la dinámica de sus diferencias.

Para llevar a cabo el estudio de la evolución de la desigualdad en el nivel de vida biológico he utilizado a modo de contraste las dos metodologías estándar empleadas por la historiografía, ambas basadas en el coeficiente de variación o coeficiente de variación de Pearson. La primera 19,20 precisa de datos con información profesional, que son agrupados en categorías socioprofesionales, después calcula la media anual de cada categoría, posteriormente, la desviación típica de las medias de todas las categorías cada año y, finalmente, divide dicha desviación estándar entre la media anual de todos los grupos, con lo que se obtiene así el coeficiente de variación.

El segundo método, aún más sencillo, consiste simplemente en calcular la media y la desviación típica de cada año y obtener así el coeficiente de variación, por lo que no se necesita disponer de información profesional ni establecer clasificaciones ocupacionales 21.

Los resultados, expuestos en la Figura 4 en medias móviles centradas de siete años (MM7) para mostrar de forma clara la tendencia del indicador, son concluyentes: el coeficiente de variación (en cualquiera de sus dos versiones) muestra cómo la desigualdad nutricional creció (con algunos altibajos o periodos de estancamiento) entre las generaciones nacidas de 1768 a 1787. La coincidencia en los resultados obtenidos por ambos métodos refuerza la fiabilidad de los resultados.

Figura 4. La evolución de la desigualdad en la estatura media en la España interior de finales del siglo XVIII (MM7).

Si cambiamos el foco de atención a la evolución de la desigualdad interna en las principales categorías socioprofesionales, en la Figura 5 se revela en números índice (con medias móviles centradas de 7 años) cómo las categorías de labradores y artesanos presentan en su seno un incremento claro y persistente de la desigualdad, mientras que en el resto de categorías el resultado neto final apenas se apartó de los niveles iniciales.

CONCLUSIÓN

Los hallazgos de esta investigación pueden sintetizarse en tres conclusiones principales. 1) La existencia de una importante desigualdad en el estatus nutricional neto de las distintas categorías socioprofesionales entre los nacidos a finales del siglo XVIII en la España interior, desigualdad que puede atribuirse a factores socioeconómicos como los ingresos, el nivel educativo, la cualificación profesional y el acceso a la propiedad de la tierra. 2) La tendencia al incremento de la desigualdad entre los nacidos en dicho periodo, tal y como muestra la evolución del coeficiente de variación. 3) El hecho de que la desigualdad dentro de cada grupo socioprofesional tendió a crecer entre los labradores y artesanos, y se mantuvo en niveles similares (aunque con altibajos) entre los demás grupos.

Para interpretar la creciente desigualdad observada, cabe comenzar por señalar, en primer lugar, que cambios en la distribución social de los ingresos pueden tener efectos sobre las diferencias sociales en la estatura, ya que una redistribución más igualitaria de los ingresos ceteris paribus ocasionará un incremento de la altura media entre las capas más pobres, mientras que, a la vez, las clases altas se verán menos (o incluso nada) afectadas, y viceversa 22.

Detrás de dicho razonamiento se encuentra el hecho de que, siguiendo la ley de Engel, la teoría económica considera que la elasticidad renta de la demanda de los alimentos es menor a uno (y además es más baja para los alimentos esenciales para la supervivencia -cereales, legumbres y tubérculos- y más alta para los alimentos de "lujo"). Es decir, ante un aumento unitario de los ingresos, el incremento en el presupuesto dedicado a alimentos será menor que uno y, además, decreciente. Por tanto, incluso suponiendo una maximización racional del gasto en alimentos, los posibles efectos de un aumento de los ingresos sobre la estatura serán infraproporcionales y, al mismo tiempo, progresivamente menores, y llegarán a ser nulos cuando se alcance todo el potencial genético de crecimiento de una población.

Por otro lado, un aumento en el precio relativo de los alimentos incrementará las diferencias en la talla media entre grupos sociales y viceversa, ya que la elasticidad precio de demanda de los alimentos en los grupos de renta baja es mayor; razonamiento que funciona también en sentido opuesto.

Sin embargo, la estatura media no depende solo de la ingesta nutricional, sino también de las demandas que sobre esta hacen las enfermedades y el trabajo físico. Por tanto, ¿pudieron también incidir las otras variables implicadas en la determinación del estatus nutricional neto -enfermedades y trabajo físico- en la trayectoria observada de la desigualdad nutricional? Parece razonable suponer que el trabajo infantil era, a grandes rasgos, una función negativa del ingreso familiar (todavía bastante inelástica a finales del siglo XVIII), máxime cuando todavía estaba lejana cualquier regulación legal de la educación o del trabajo infantil. Por tanto, de cumplirse esta presunción, dicha variable solo reforzaría los efectos de la desigualdad en los ingresos sobre la talla.

En lo que respecta al posible impacto de la morbilidad, aunque es obvio que las clases altas siempre tuvieron un mejor acceso a la medicina y unas mejores condiciones ambientales y de higiene, no está claro en qué medida dichas ventajas "de haberlas" se tradujeron en beneficios significativos para la salud y la longevidad antes de la revolución médica producida por los descubrimientos de Koch y Pasteur en la segunda mitad del siglo XIX (en este periodo, relativamente corto, tampoco parecen haber existido cambios significativos en la tasa de urbanización "con un ambiente epidemiológico distinto del de las zonas rurales" o en la tasa de fertilidad "y, por tanto, en la distribución de recursos dentro del hogar" que pudieran afectar al estatus nutricional neto).

La historiografía ha revelado cómo las décadas finales del siglo XVIII se caracterizaron por un incremento de la desigualdad en la distribución factorial de la renta 23, por un balance negativo para los salarios reales y por un encarecimiento de los precios relativos de los alimentos 24. En definitiva, todo parece indicar que la polarización en la distribución del producto agrario fue la fuerza determinante en el incremento de la desigualdad nutricional en este periodo, aunque las caídas de los ingresos familiares, la trayectoria de los precios relativos de los alimentos (en especial el del trigo) frente a otros tipos de bienes y los efectos económicos y epidemiológicos de las grandes crisis también pueden haber condicionado los resultados de las distintas subetapas mostradas en las figuras 4 y 5.