INTRODUCCIÓN

Uno de los temas más debatidos desde la historia antropométrica es la brecha rural-urbana desde los comienzos de la Revolución industrial. Las diferencias en las alturas de grupos a diferentes edades "infantiles y adultas" entre los habitantes del campo y los de la ciudad han ocupado a los especialistas de diferentes disciplinas desde hace varias décadas. El tema interesa a médicos, nutricionistas y epidemiólogos preocupados por la malnutrición infantil en distintos ambientes y regiones del mundo en desarrollo 1,2,3,4, y también a historiadores económicos y demógrafos históricos atentos a las desigualdades del bienestar físico de las sociedades del pasado 5,6,7,8,9,10,11. Los resultados que ya se acumulan son fascinantes y controvertidos.

Las primeras investigaciones se centraron en los comienzos de la industrialización en Inglaterra y mostraron hallazgos consistentes en la ventaja rural. Mientras los habitantes del campo disfrutaron de las ventajas del bienestar biológico en países como Gran Bretaña, Alemania y Estados Unidos, investigaciones posteriores señalaron que muchas de las ciudades y de las áreas urbanas europeas, normalmente poco industrializadas, presentaban tallas medias algo más altas que las rurales. El caso español fue uno de ellos. Un primer estudio sobre una amplia muestra del sureste español arrojaba diferencias rural-urbana de hasta 4 cm entre los nacidos del periodo 1840-1880 y destacaba el notable incremento de las tallas rurales hacia 1900, que tendieron a converger con las urbanas en las primeras décadas del siglo XX 12. Uno de los factores que sostuvo estas diferencias hasta finales del siglo XIX fue la prevalencia de la malaria (o paludismo), endémica en las zonas de huerta 13. En paralelo, otra importante muestra a escala nacional mostraba enormes diferencias que separaban al mundo rural del de las ciudades españolas hasta mediados del siglo XX y distintos promedios de alturas según el tamaño de las ciudades 14. Posteriores estudios revalidaron la ventaja urbana y el fuerte castigo rural, pese a que en algunos sitios la altura urbana cayó por debajo de la rural a mediados del siglo XIX 15,16,17,18,19,20. Otro episodio de deterioro de la altura rural frente a la urbana se encuentra durante la primera etapa franquista, que manifiesta el aumento de la pobreza y de la inseguridad alimentaria y, asimismo, la prevalencia de la malnutrición en amplias zonas rurales de la España interior 12,14,21.

Este artículo arroja nueva evidencia sobre la brecha de las alturas entre los habitantes urbanos y rurales durante la industrialización vasca, uno de los procesos que aconteció con profundos cambios demográficos y grandes transformaciones socioeconómicas, probablemente de las más aceleradas que se han visto en la modernización española.

MATERIAL Y MÉTODOS

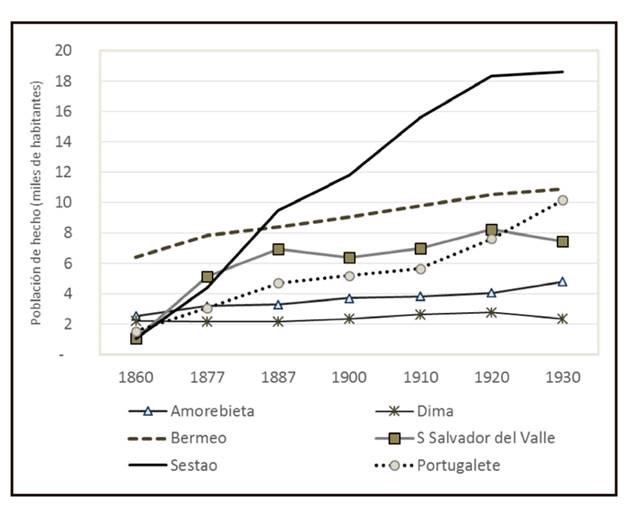

Para este estudio se usa una muestra de 12.747 observaciones de mozos medidos entre 1876 y 1936, que informaron de sus tallas en seis municipios de Vizcaya, la provincia más dinámica durante la Revolución industrial del País Vasco. Las diferencias rural-urbana (DRU) son analizadas con la totalidad de los datos correspondientes a los siguientes términos municipales: tres rurales (Amorebieta, Dima y Bermeo = 4.612 casos) y tres urbano-industriales (Portugalete, San Salvador del Valle y Sestao = 8.135). La Tabla I muestra la composición de las observaciones analizadas en las poblaciones estudiadas. Además de los promedios de altura, elaboramos un índice de masa corporal (IMC) dada la existencia de datos de peso disponible solo para 1912. La Figura 1 muestra la evolución de las observaciones analizadas según la residencia rural y urbana.

Tabla I. Observaciones de los municipios muestrales de Vizcaya. Reemplazos de 1876-1936

Fuente: elaboración propia a partir de San Salvador del Valle (1877), Portugalete (1879), Amorebieta, Dima y Sestao (1879).

Fuente: Actas de clasifcación y declaración de soldados. Elaboración propia.

Figura 1. Número de observaciones anuales con talla, según residencia rural-urbana y reemplazo (1876-1936)

Las principales fuentes de datos de este trabajo han sido las actas de clasificación y declaración de soldados (ACDS) y los expedientes personales de la sección de quintas de cada uno de los municipios seleccionados Las series dan comienzo con los mozos medidos a los 20 años en el reemplazo de 1876, que se corresponde con los nacidos en 1856, y se prolongan hasta la cohorte de 1915, cuyos mozos se tallaron con 21 años en el alistamiento de 1936. El periodo en cuestión coincide con el despegue industrial de Vizcaya y con los efectos que este proceso tuvo en el ámbito rural de la provincia. Las estimaciones de tallas se presentan en medias móviles anuales dadas las pocas observaciones existentes al comienzo del periodo y, de esta forma, evitamos las fluctuaciones anuales. Los datos se presentan por cohortes de nacimiento. Esto suele ser normal, ya que las alturas son un indicador del estado nutricional o nivel de vida biológico desde los primeros años de vida y recogen el impacto de los ambientes vividos durante la infancia y la adolescencia.

La talla media adulta refleja, por tanto, los cambios ambientales intergeneracionales, y las diferencias de alturas dentro de una determinada población reflejan las diferencias de acceso a las fuentes de nutrientes y la exposición diferencial de las enfermedades 22,23. Las DRU mostrarían, por tanto, el desigual impacto de los cambios ambientales y socioeconómicos que registran las ciudades antes del advenimiento de las reformas sanitarias.

Este trabajo ilustra el impacto de las penalidades de la vida urbana durante el arranque de la industrialización o la existencia de malas o buenas condiciones de vida en el campo, un debate frecuente en los estudios antropométricos, entre los que se incluyen algunos trabajos previos sobre el País Vasco 24,25. El impacto de la primera industrialización y de la expansión urbana en la etapa finisecular pudo ser importante a la luz de los datos demográficos que reflejan las Figura 2 y Figura 3. Resulta especialmente llamativo el caso de Sestao, cuyo tamaño se multiplica considerablemente desde finales de la década de 1870. El fuerte incremento de los núcleos de población urbana en las zonas industrial y minera contrasta con el menor dinamismo de las poblaciones rurales.

Fuente: INE. Censos de población.

Figura 2. Evolución de la población en los municipios de la muestra analizada, 1860-1930.

Fuente: INE. Censos de población.

Figura 3. Incremento demográfico de la población muestral según ambiente rural/agrario-urbano/industrial (base 100 = 1877).

Los datos de talla no presentan truncamiento al estar medidos todos los mozos llamados a filas. El único inconveniente son los cambios en la edad de reclutamiento, que se ha solventado estandarizando la tallas a edades de 21 años, edad fijada por la legislación del reclutamiento militar desde 1907 hasta la década de 1970. Entre 1876 y 1906 todos los mozos en España fueron tallados a la edad de 20 años de edad, salvo el período comprendido entre 1885 y 1899, que se midieron a los 19 años. Dado que estos cambios podrían alterar la interpretación de la serie y el crecimiento humano puede prolongarse hasta los 20-21 años, se ha procedido a estandarizar las tallas en torno a los 21 años. El método utilizado ha consistido en el cálculo del percentil de orden 50 de los jóvenes nacidos entre 1876-1880, medidos a los 19 años de edad, de los nacidos entre 1881-1885, tallados a los 20 años, y de los nacidos entre 1886-1890, medidos a los 21 años. El valor resultante representa el estándar de talla de cada uno de esos grupos de edad, calculándose finalmente la variación de uno a otro.

RESULTADOS

LA EVOLUCIÓN DE LA ESTATURA MEDIA

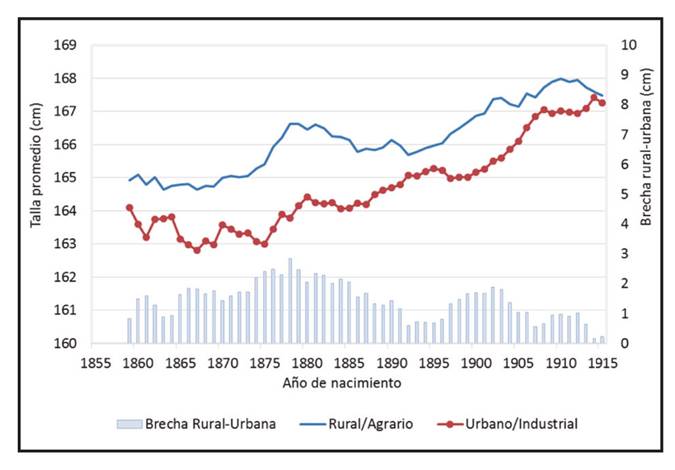

La evolución de la talla media se presenta en la Figura 4. Los datos muestran una tendencia al crecimiento en el largo plazo, pero con ciclos de alza y baja que pudieron estar asociados a los ciclos económicos. En primer lugar, destaca que los promedios de altura del siglo XIX figuran entre los más altos hasta la fecha conocidos, junto con algunas zonas de Cataluña, como Lleida 19, lo que confirma el buen nivel de vida biológico que gozaban los vascos antes de la industrialización 26,27). La talla media de la población muestral en su conjunto se sitúa entre las más altas de España. De 164,9 cm en 1857-61 pasó a 168,2 cm en 1932-36.

En segundo lugar, las DRU fueron significativas: los mozos eran más altos en el campo que en la ciudad, lo que contrasta con la mayoría de estudios que demuestran la penalización rural en España durante el siglo XIX e incluso el XX, pese a las mejoras del nivel de vida. En cambio, está en consonancia con muchos estudios que mostraron tempranamente un ambiente rural más favorable para el bienestar bilógico del mundo rural durante la Revolución industrial. La brecha rural-urbana a favor del campo se mantuvo a lo largo del periodo, con diferencias de hasta 2 cm en la década 1870, pero el incremento observado en el periodo fue ligeramente más importante para el mundo urbano. El promedio rural pasó de 164,7 cm a 167,5 cm, mientras el urbano lo hizo de 164,1 cm a 167,3 cm (los incrementos fueron de 2,8 y 3,2 cm, respectivamente). Hubo convergencia al comienzo de los años treinta, como señala la Figura 4.

Fuente: elaboración propia a partir de las actas de clasificación y declaración de soldados y expedientes generales.

Figura 4. Evolución de la talla media según residencia y brecha rural-urbana (cm).

En tercer lugar, descuellan algunos ciclos que muestran el deterioro de la altura. La bibliografía sobre el tema ha documentado un deterioro importante de la estatura de buena parte de los europeos durante las décadas centrales del siglo XIX que, en el caso de los españoles, se prolongaría hasta los años 1870 12,16,19,20,28,29. El deterioro nutricional se confirma también para Vizcaya, tanto rural como urbano, lo que sugiere que la coyuntura de las décadas centrales del siglo XIX fue especialmente dura en términos de bienestar medida por la altura física. Los nacidos desde finales de la década de 1850 hasta el final de las guerras carlistas vivieron una infancia y adolescencia con penalidades que se prolongaron probablemente hasta finales del siglo XIX. El deterioro es ligeramente mayor en las poblaciones urbanas de las áreas industriales y mineras, pero el hecho de que también lo sufrieran las poblaciones rurales da a entender que el quebranto nutricional urbano fue más allá de los corolarios de la industrialización, por lo que no hay que descartar, incluso, el impacto del fuerte componente inmigratorio de aluvión.

Superadas las guerras carlistas, la estatura muestra un incremento notorio en las localidades rurales entre 1875 y 1880, pero más significativo en las urbanas, al prolongarse hasta las puertas de la Gran Guerra europea. Tras un bache producido en la década de 1880 en el mundo rural, los nacidos posteriormente, y sobre todo durante los tres primeros lustros del siglo XX, prosiguen una evolución positiva. Solo se advierte una mínima inflexión en los nacidos de 1906 a 1910 (reemplazos de 1927-1931), cuya infancia coincidió con la inflación posbélica y una adolescencia que vivió la crisis económica de los años treinta. En cualquier caso, a estas alturas la talla media se situaba en los mayores rangos de los promedios españoles: alcanzaba los 168 centímetros, por encima de los valores hallados en poblaciones catalanas 30.

EL ÍNDICE DE MASA CORPORAL DE 1912

Otra variable biológica útil para analizar los importantes avances en la nutrición y en la salud es el índice de masa corporal (IMC). Este ejercicio lo realizamos para el año 1912, al disponer de la información del peso de los reclutas vascos, y lo comparamos con las cifras de obesidad y exceso de peso de estudios más recientes 31,32 De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el porcentaje mayoritario de mozos tenía un peso saludable, considerado normal, algo más elevado en el campo que en la ciudad (Tabla II). Los datos afianzan las conclusiones obtenidas sobre la talla, en los que destaca el nivel óptimo del grado de robustez de los adolescentes vizcaínos, algo más saludable en el campo por su menor porcentaje de mozos delgados. Los datos del IMC completan un panorama en el que no destacan los valores inferiores que podrían evidenciar desnutrición, sino los superiores, que reflejan una adecuada alimentación, al menos en términos calóricos.

Tabla II. Índice de masa corporal de los mozos vizcaínos en 1912 comparado con los datos de 1969 y poblaciones de 1998/2000 y 2005 del País Vasco

Población rural: Amorebieta, Bermeo y Dima. Población urbana: Portugalete, San Salvador del Valle y Sestao.

*Datos de 1988-2000: Encuesta enKid elaborada por Aranceta, y cols. (2006).

†Datos de 2005: Larrañaga, y cols. (2007).

Fuentes: actas de clasificación y declaración de soldados. Elaboración propia.

DISCUSIÓN

Los municipios vascos se encontraban entre los que tenían promedios de talla más altos de España, pero la discusión debe centrarse en el hallazgo más relevante: que las zonas rurales disfrutaron de mejores niveles biológicos de vida si se cotejan con los estándares urbanos e incluso con los del resto de España. La penalización de las cohortes nacidas en las décadas centrales del siglo XIX parece que fue menor, incluso si la comparamos con otros lugares en los que se desarrolló la industrialización.

El deterioro nutricional que se registra durante las primeras cohortes de nacimiento, durante los años 1860 y 1870, pudo estar relacionado con crisis de subsistencia y de ámbito local como consecuencia de la quiebra de la Compañía General Bilbaína de Crédito y de la Empresa del Ferrocarril de Tudela a Bilbao. Los precios de los principales productos de consumo experimentaron, en primer lugar, una caída durante los años 1865-1866, que afectó especialmente a los cereales, al vino, al aceite y a dos productos característicos del agro vasco, la carne de vaca y el tocino, y, luego, en fase de recuperación del comercio vizcaíno entre 1867 y 1869, una subida notable en los cereales y el resto de los artículos de consumo, que en ambos casos ocasionó distorsiones en el nivel de vida biológico de los labriegos vascos 33. Asimismo, hay que añadir las secuelas de la última guerra carlista. La quema de cosechas por parte de los ejércitos combatientes y los reclutamientos forzosos, sobre todo en el campo, pudieron mermar la economía de muchos caseríos, que se vieron privados del trabajo de los miembros más activos: padres y hermanos mayores de muchos niños que quedaron al cuidado de sus madres y de algún pariente mayor.

El estancamiento de la talla urbana sería imputable a los costes de la industrialización, a la degradación del ambiente urbano, a las malas condiciones higiénicas y laborales en fábricas y talleres e incluso al hacinamiento en las viviendas como consecuencia de la avalancha de inmigrantes procedentes de otras regiones (castellanas, principalmente). El bajo estado nutricional de estos inmigrantes probablemente también influyó en el estancamiento de la talla urbana hasta los nacidos en 1880.

Tras las guerras carlistas la estatura creció, aunque con atonía en el mundo rural en las dos últimas décadas de siglo, pero la ventaja nutricional de los hogares rurales se mantuvo en todo el periodo gracias a la renta de las actividades agrarias del caserío, la variedad de la dieta y de la ingesta calórica, las condiciones de acceso a los nutrientes básicos (carne y leche, principalmente), la resistencia a las enfermedades y la incidencia de la morbilidad. Finalmente, los factores institucionales (caserío) pudieron jugar un papel no menos relevante en el mundo rural vasco a través del acceso a la propiedad campesina.

Las dietas monótonas que caracterizaron la segunda mitad del siglo XIX en Vizcaya, compuestas por pan, legumbres, vino y algo de carne, típicas de localidades urbanas en vías de industrialización, no lo fueron tanto en el campo, que consume parte de su producción y comercializa otra. El desarrollo de las líneas de ferrocarril y la mejora de la red de carreteras y caminos vecinales permitió el acceso de productos agrícolas a los mercados urbanos y facilitó su comercialización. Junto a las mejoras en la distribución y producción de alimentos, el incremento de los ingresos reales contribuyó a aumentar el consumo y la variedad de bienes de subsistencia.

Comenzado el siglo XX se consumían en Vizcaya diversas variedades de carne (vacuno, porcino y lanar), bebidas de la tierra (como el chacolí o la sidra), legumbres variadas, bacalao y patatas, y en los núcleos urbano-industriales se integraron en la dieta cotidiana la leche, el pescado fresco y los huevos 24. Las principales subsistencias producidas y consumidas en el campo fueron la carne, la leche, los huevos, las frutas y las verduras. El consumo de productos ganaderos había sido tradicional en el caserío vasco 34, a pesar de que el tamaño de las explotaciones agrarias redujera las posibilidades de crecimiento de la cabaña ganadera vizcaína 35. La decisión de cultivar productos destinados a la demanda de las ciudades pudo tener que ver con la continuidad y seguridad que proporcionó a los labriegos la posibilidad de transmitir el caserío en propiedad o en arriendo. La garantía residía en el peculiar sistema de herencia y en la propia estabilidad de la renta 36.

Las enfermedades influyeron sin duda en la evolución de la talla y representaron un alto riesgo para el crecimiento normal de los niños, dañando el metabolismo y deteriorando los procesos fisiológicos de crecimiento humano. El hacinamiento y las deficientes condiciones de vida e higiene padecidas por los trabajadores de minas y fábricas de Vizcaya durante las primeras etapas de la industrialización no se desarrollaron en el campo, por lo que la situación de labradores y ganaderos fue de un menor padecimiento de enfermedades debido a malas condiciones ambientales. El cólera no atacó en el campo y las enfermedades más frecuentes del aparato respiratorio (que se cebaron sobre niños y ancianos) afectaron más a la zona urbano-industrial que al campo. El clima templado, un poblamiento disperso y una ocupación residencial de baja presión justificarían un escaso número de invasiones y una reducida propensión al contagio, que estarían en la base de la mejora del bienestar biológico de los jóvenes labriegos vascos 37.

Un indicador que vincula los factores ambientales con el bienestar físico o biológico en el momento de efectuarse y advierte de las posibles desigualdades es el IMC. Es un excelente indicador de posibles enfermedades y del riesgo de muerte 23 que permite analizar la robustez y comprobar situaciones carenciales o de falta de peso. A comienzos de la segunda década del siglo XX, los jóvenes vascos eran especialmente robustos frente al promedio español 27, con un claro equilibrio entre talla y peso. La industrialización de la provincia avanzaba a la par que se experimentaba la transición nutricional 38. La mejora del poder adquisitivo durante esos años se tradujo en un aumento del consumo de subsistencias básicas y en una ampliación de la cesta de la compra con productos ya conocidos, pero poco consumidos. El IMC es ligeramente superior en el campo que en la ciudad debido a la cercanía de las fuentes de nutrientes (carne y leche, principalmente) por parte de las poblaciones rurales 39,40. El elevado índice de los núcleos urbanos estaría relacionado con las mayores oportunidades laborales, la posibilidad de adquirir regularmente una amplia variedad de productos alimenticios y poder disfrutar de unos servicios municipales que fueron mejorando con el tiempo.

CONCLUSIONES

El estado nutricional medido por la altura media de la población masculina presenta valores ligeramente más altos en el mundo rural que en el urbano. La ventaja rural del bienestar nutricional en Vizcaya difiere del promedio español, que presenta una clara penalización rural. La talla media de los varones jóvenes vascos se sitúa en parámetros similares a los observados en otros países de la Europa occidental y América del Norte durante la era de la industrialización. El alto bienestar relativo de los vascos y la ventaja de los jóvenes rurales se explicaría por la cercanía a las principales fuentes de nutrientes (carne y leche), la mejora relativa de las condiciones ambientales y de la salud y por un marco institucional favorable al bienestar proporcionado por el caserío. Estos y otros factores en su conjunto permitieron a las familias campesinas vascas gozar de ciertos niveles de vida más benignos que los que proporcionaba el marco institucional y ambiental de la industrialización.

Aunque hubo un deterioro nutricional en las ciudades al comienzo de la industrialización, el desarrollo económico e industrial también mejoró las condiciones nutricionales de las poblaciones. Al final del periodo analizado, tanto el mundo rural como el urbano del País Vasco presentaban las tallas más altas de España. Para apoyar esta tesis, se requiere no obstante de más investigación, incorporar nuevos casos de estudio tanto en Vizcaya como en las otras provincias vascas y, sobre todo, avanzar en la investigación con nuevos datos sobre las ocupaciones, la educación y, especialmente, el origen de los mozos, dado el fuerte peso de la inmigración desde otras zonas y regiones españolas.