INTRODUCCIÓN

Todo programa de prevención de los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) debe tener en cuenta los factores de riesgo para tratar de atenuarlos o eliminarlos. Y considerar las características individuales y/o el contexto ambiental que incrementan la probabilidad de desarrollar una alteración de la conducta alimentaria. El riesgo de TCA se definiría como la combinación de factores específicos (p. ej., dieta restrictiva adelgazante) y de factores generales de riesgo (p. ej., baja autoestima) (1). La insatisfacción corporal (IC) se considera uno de los factores de riesgo más importantes para el desarrollo de un TCA y es, a su vez, uno de los síntomas o criterios clínicos diagnósticos de la patología (2).

Los estudios longitudinales confirman que la buena autoestima es un factor de protección frente a la IC y que una autoevaluación negativa, de baja autoestima, es un rasgo psicológico de vulnerabilidad, confirmado en estudios de cohortes (3).

Los estudios longitudinales prospectivos de cohortes muestran de forma consistente que la internalización del ideal de delgadez, la presión percibida para adelgazar, la preocupación por el peso y la IC, el sobrepeso y la conducta de dieta restrictiva para perder peso (“dieting”) son todos predictores del riesgo de iniciar un TCA (3).

La insatisfacción con la imagen corporal es común en la adolescencia, pero no es benigna, genera malestar y puede contribuir a causar patología. Las intervenciones basadas en la escuela tienen aquí un potencial preventivo de gran alcance, pero la “escalabilidad” (capacidad de crecer en magnitud) de los programas está limitada por la dependencia de factores externos (4).

El acoso escolar o bullying es una forma de violencia que se produce entre compañeros y, por tanto, frecuente en el contexto escolar. Nos referimos a comportamientos negativos, malintencionados y repetidos, dirigidos contra una persona que tiene dificultades para defenderse (5). Para que exista acoso es necesaria la intencionalidad, de forma que las acciones sean deliberadamente hostiles. Tiene que repetirse durante un periodo de tiempo (no ser algo puntual) y causar daño a la victima, que se encuentra sola (en situación de desamparo) e incapaz de resolverlo. Por lo general, no hay provocación por el que lo sufre (6). La forma en que se comete el bullying puede ser verbal, física o de aislamiento social hacia la víctima, incluyendo la generación de rumores y mentiras, las amenazas o las burlas relacionadas o no con el aspecto físico. Los espectadores (otros alumnos) son clave, ya que es a ellos a quien el acosador quiere mostrar su poder. Con su silencio permiten la perpetuación de estas acciones (apoyando o no al agresor). Si bien el acoso y las burlas generalmente ocurren a través de actos físicos, también pueden ocurrir a través de las redes sociales, lo que se conoce como “cyberbullying”. El acoso escolar en la infancia y la adolescencia es frecuente. Un metaanálisis (7) concluye que el 35% de los adolescentes están involucrados en formas tradicionales de acoso escolar, mientras que el 15% están involucrados en el cibernético. Ser acosado y ser víctima de burlas durante la infancia o la adolescencia se asocia a una gran variedad de resultados adversos para la salud, incluidos problemas psicosomáticos (8), internalizantes, emocionales y de depresión (9), síntomas psicóticos (10) y suicidio (11). Las víctimas que además acosan (“bully-victims”) obtienen aun peores resultados (12,13).

La conducta alimentaria puede verse afectada por el acoso escolar por varias razones (14,15). Primero, ser acosado se asocia con problemas emocionales y de autoestima, que podrían contribuir al desarrollo o mantenimiento de los TCA (16). Segundo, las burlas a menudo se centran en la apariencia, lo que lleva al aumento de la IC, y a la restricción dietética, que a su vez son factores de riesgo para el inicio de los TCA (17).

La mayoría de los estudios sobre IC y trastornos alimentarios se centran en las burlas relacionadas con la apariencia o el peso. Estos estudios sugieren asociaciones moderadas de las burlas con la IC, la restricción dietética y los comportamientos bulímicos (18). Así, la mayoría de los adolescentes, especialmente aquellos con sobrepeso, refieren ser objeto de burlas por el peso por parte de compañeros o de familiares en el Proyecto EAT. Y ello se relaciona con la alimentación alterada compulsiva (19). Sin embargo, las asociaciones se atenúan en los estudios longitudinales (18).

Los estudios de las burlas que no están relacionados con la apariencia o el peso sugieren efectos negativos en la estima corporal tanto en los estudios transversales (20), como en los longitudinales (21). Los estudios que utilizaron medidas amplias de acoso también sugirieron asociaciones con los TCA (22,23).

La probabilidad de presentar sintomatología relacionada con el control del peso y los atracones, tanto en hombres como en mujeres, es de dos a tres veces mayor entre aquellos jóvenes involucrados en situaciones de acoso, que entre aquellos otros que no lo sufrieron (19,24). En cuanto al diferente impacto en función de sexo, se han estudiado las consecuencias que los insultos relacionados con la apariencia física tienen en la conducta alimentaria a cinco años de seguimiento. Mientras que los chicos que habían sido intimidados eran más propensos a presentar falta de autocontrol, atracones de comida y dietas no saludables, las chicas acosadas tendían a realizar dietas restrictivas (25).

De todos modos, existen discrepancias en la literatura sobre el papel de las burlas en la aparición de la clínica alimentaria. En un estudio prospectivo valenciano de 2 años en el que participaron 7.167 adolescentes escolarizados, de entre 13 y 15 años, se estudió la exposición a las burlas acerca del peso y sobre las capacidades mediante el cuestionario POTS. Posteriormente, se analizó su asociación con la psicopatología alimentaria (EAT) ulterior, controlando el efecto del estado nutricional (índice de masa corporal -IMC-), la IC, el impulso a la delgadez, el perfeccionismo (medido con el Eating Disorder Inventory -EDI-), los síntomas emocionales y la hiperactividad (medidos con el Strength and Difficulties Questionnaire -SDQ-), también evaluados en el momento basal. El análisis se hizo de manera independiente para ambos géneros. El análisis multivariante descartó la existencia de algún efecto significativo e independiente de las burlas referentes al peso y las capacidades sobre la aparición de la psicopatología alimentaria posterior. Los modelos obtenidos fueron similares en ambos sexos, aunque en las chicas, a diferencia de los chicos, el control del IMC bastó para anular cualquier repercusión de las burlas (26).

MÉTODOS

Se trata de una revisión narrativa descriptiva y cualitativa de la bibliografía publicada disponible (libros, capítulos de libro, artículos científicos), con acceso manual y búsqueda sistemática completa en las bases de datos informatizadas de referencia, como PubMed de Medline (palabras clave: eating disorders, prevention, self-esteem, body image, body dissatisfaction, bullying, teasing), con análisis y síntesis de los resultados relevantes.

RESUMEN DE LA EVIDENCIA

Las intervenciones en las burlas no parecen ser una prioridad en los programas de prevención de los TCA, tras estudiar las burlas por el peso y las capacidades en 57.997 adolescentes españoles de secundaria, de 13 a 16 años. Las burlas por el peso se asocian significativamente con la IC, sobre todo en los varones. En las adolescentes mujeres hay asociación entre las burlas por el peso y la conducta alimentaria alterada, pero con un valor predictivo muy bajo (27). Lo que apoya de nuevo el reciente estudio prospectivo a dos años del mismo grupo valenciano, con otros 7.167 adolescentes de entre 13 y 15 años, que concluye que las burlas sobre el peso o las capacidades carecen de efecto directo sobre el desarrollo de sintomatología alimentaria posterior (26).

En las chicas aparece un patrón más específico para experimentar o desarrollar sensibilidad ante las burlas muy ligado al IMC. En los chicos, el patrón se revela más complejo.

Tal vez estos datos puedan sugerir diferentes modelos de intervención preventiva de los TCA en función de su género. Tanto en los unos como en las otras, los hallazgos parecen recomendar intervenciones personales y de educación sociofamiliar para la expansión de un modelo estético corporal más flexible (26).

Los datos del Proyecto EAT-IV (Eating and Activity in Teens and Young Adults), con seguimiento de una cohorte durante quince años, muestran también diferencias genéricas. Las burlas por el peso predicen la obesidad y un mayor IMC, así como conductas alimentarias alteradas, 15 años más tarde. Con diferente impacto de las burlas de los padres y los pares coetáneos, según el género. Para las mujeres, las asociaciones longitudinales suceden con las burlas por los familiares y los pares coetáneos. Estas burlas predicen la alimentación compulsiva, el control del peso no saludable, la alimentación emocional, la pobre imagen corporal y la conducta de dieta quince años después. Para los varones, solo las burlas de los compañeros predicen un mayor IMC, con asociaciones menores. Los resultados aquí sí parecen apoyar la trascendencia del abordaje de las burlas relacionadas con el peso en las iniciativas de educación y salud. Y el incluir el ambiente familiar como diana en las intervenciones anti-bullying, especialmente en las chicas (28).

Los hallazgos de un estudio prospectivo a diez años sugieren que el incremento de la atención de la investigación y de los medios de comunicación en el “bullying” durante este periodo ha llevado a cambios en las políticas escolares y las normas sociales que contemplan la discriminación por el peso en los jóvenes. Y el descenso secular en el acoso escolar general entre los varones americanos parece apoyar esta explicación. El incremento de las tasas de obesidad infanto-juvenil puede llevar también a disminuir las burlas acerca de su peso por la normalización de las tallas corporales más grandes. Aquellas intervenciones y políticas que lleven a reducir el sesgo y la discriminación por el peso pueden y deben implementarse en la adolescencia y primera juventud (29).

Las intervenciones basadas en la promoción de la salud para mejorar la autoestima se apoyan en el sentimiento de autoeficacia de la teoría del aprendizaje social y la teoría cognitiva social de Bandura, teoría que sugiere, para conseguir un cambio de conducta sobre la salud, que las personas dispongan de las habilidades personales y el grado de autoeficacia necesarios para llevarlo a cabo. Los programas de educación para la salud donde se promociona la imagen corporal positiva, como el australiano “Everybody’s different” de O´Dea, dirigidos a mejorar la autoestima con intervenciones presenciales, han tenido éxito en reducir la insatisfacción corporal y la patología alimentaria. Recientemente, los nuevos programas lo combinan con crítica a los medios de comunicación y con habilidades de manejo del estrés (30), con buenos resultados (2).

Se ha incrementado el reconocimiento por parte de los gobiernos, las escuelas y las autoridades curriculares de la imagen corporal como problema de salud pública que merece atención en el medio escolar. Una revisión de los programas de prevención de TCA universales-selectivos para mejorar la imagen corporal en los colegios desde el año 2.000 encuentra 16 intervenciones en adolescentes. Siete son efectivas para mejorar la imagen corporal con tamaños del efecto de pequeña magnitud (d = 0,22-0,48). Se realizan con adolescentes jóvenes, con actividades de alfabetización de medios, autoestima e influencia de los compañeros (31).

Se pueden mejorar la autoestima y la estima corporal y reducir la internalización del ideal de delgadez en las chicas adolescentes con un programa de seis sesiones (4).

Y con una sesión escolar de 90 minutos, guiada por maestros o investigadores en un ensayo controlado y aleatorizado, se vieron mejoras posintervención en el control de la estima corporal (sesión guiada por maestros, solo en chicas), los afectos negativos (sesión realizada por maestros), las dietas restrictivas (maestros, chicas), los síntomas alimentarios (maestros) y el compromiso con la vida (maestros e investigadores) con tamaños del efecto de pequeña a mediana magnitud (0,19-0,76) y beneficios a corto plazo, que no se mantienen en el seguimiento. Una versión de la intervención multisesión es probablemente necesaria para mantener las mejoras de forma sostenida. Los profesores pueden impartir esta intervención con mínimo entrenamiento, lo que indica que es posible su implantación en muchos centros (32).

En Bristol, Inglaterra, se ha desarrollado un currículo práctico estructurado para trabajar la imagen corporal desde la escuela primaria (33).

Hay pocas intervenciones para chicas escolares preadolescentes. La evaluación publicada de Y’s Girl, un curriculo de imagen corporal que puede ser implementado por profesores, diseñado específicamente para ellas y demostró ser efectivo. Las chicas de 11-12 años (de sexto grado) que recibieron esta intervención frente al grupo control mejoraron en imagen corporal, internalización del ideal de delgadez, comparación corporal y autoestima. Los cambios en la satisfacción corporal fueron moderados por los niveles iniciales de factores de riesgo (34).

En otro trabajo, se revisan sistemáticamente 16 estudios y se relaciona la alfabetización sobre medios con presentar bajas puntuaciones de IC y actitudes relacionadas. Las intervenciones basadas en la alfabetización en medios de comunicación revelan mejoras en el escepticismo realista, la influencia de los medios y la conciencia de su motivación por el lucro. Así como mejoras en variables relacionadas con el cuerpo, pero no en la alimentación alterada (35).

Se ha diseñado una intervención coeducativa de seis sesiones sobre imagen corporal (Happy Being Me Co-educational) para reducir la IC y los factores de riesgo en chicas australianas de 12-13 años (séptimo grado). Se observan mejoras significativas de la IC y los factores de riesgo psicológicos en el grupo de intervención, con mantenimiento a los seis meses para los factores psicológicos, sin diferencias entre el enfoque universal y el selectivo (36).

Un programa educativo interactivo, basado en la escuela, de autoestima, imagen corporal y actitudes y conductas alimentarias en adolescentes de 11 a 14 años, varones y mujeres, tras 12 meses de ensayo controlado, es exitoso, efectivo y seguro. Mejora significativamente la satisfacción corporal y cambia aspectos de su autoestima: así, la aceptación social, la apariencia física y la habilidad atlética son menos importantes (37-39).

El “Body Project”, un programa efectivo, basado en pruebas científicas, de prevención de la imagen corporal con disonancia cognitiva, es un ejemplo a seguir en la diseminación e implementación de los programas. Incluye el uso de métodos de investigación comunitaria participativa y la formación de formadores. Y un enfoque de cambio de tareas. Trabaja con estructuras comunitarias y con los líderes de la comunidad. Optimiza recursos no tradicionales o recursos financieros privados, dando valor a la coste-efectividad y la sostenibilidad, al márketing y a la flexibilidad. Y a la creatividad en el desarrollo de estrategias de evolución con la comunidad y la investigación. Las lecciones aprendidas con este programa se pueden generalizar para la implementación de otros programas de prevención de TCA e imagen corporal (40).

En España hay ejemplos de buenas prácticas en la prevención de TCA, sostenibles y que merecen su diseminación, con atención a la autoestima y la imagen corporal dentro de sus currículos.

En Aragón se ha desarrollado un programa manualizado de acción comunitaria (el curricula ZARIMA) que promueve la salud mental y realiza una prevención primaria y secundaria. Se ha incluido en el Directorio de Proyectos en Europa, Promoción de Salud Mental de Adolescentes y Jóvenes, Mental Health Europe, financiado por la Comisión Europea, y se ha recomendado para su empleo con poblaciones de habla hispana en Estados Unidos (41-43). Ha demostrado ser efectivo, evaluado científicamente con métodos estandarizados al año de seguimiento, en dos ensayos controlados. Tras 12 meses, el riesgo de TCA en el grupo de intervención fue casi un tercio del presente en el de control (4,1 % frente a 10,5 %), y la incidencia de TCA es menor significativamente en el grupo de intervención y no en el de control (0,0 % frente a 2,7 %) (41,42). Sus materiales (manual, folletos, DVD) se han utilizado en el norte de España (Aragón, Cantabria y Galicia) y Fuerteventura (Figs. 1 y 2).

La intervención consiste en cinco sesiones semanales de 120 minutos en el horario escolar habitual, con actividades en pequeño grupo, coeducativas, con técnicas de implicación en la alimentación, imagen corporal, diferencias genéricas, habilidades para resistir la presión social, influencia sociocultural, interpretar y resistir la influencia de los medios de comunicación, autoestima/autoconcepto, habilidades sociales y comunicativas, y entrenamiento asertivo.

Se emplean diferentes enfoques técnicos y metodológicos como el “role-playing”, los juegos, la discusión en pequeño grupo, los debates, el video, las diapositivas, el dibujo y las representaciones. Las intervenciones se diseñan para llegar a los estudiantes en lo cognitivo, emocional y conductual.

Con sesiones de dos horas semanales, la segunda de intervención es sobre imagen corporal, sexualidad y crítica del modelo estético. Con las siguientes actividades:

− Dibujo de la figura humana ideal: se retoman dibujos de la primera sesión y de forma anónima se muestran y analizan para hacer reflexionar, sobre todo, con los modelos tubulares: ¿qué os parece este dibujo?, ¿los hombros y las caderas tienen que estar a la misma altura?, ¿si le tapamos la cabeza distinguimos si es chico o chica? Y se proyectan modelos corporales “correctos”. Se recuerda que “cada persona tiene su propia figura ideal y debe aceptarla sin angustiarse ni intentar alcanzar un tipo de delgadez tan irreal como poco saludable”.

− Juego de roles: se dividen en 5 subgrupos, se asigna a cada uno de ellos un personaje; cinco papeles que giran sobre un protagonista, “Pepe el Gordito”. A cada subgrupo se le presentan las características del personaje que el portavoz debe representar. En cada subgrupo deben preparar el papel: una compañera de clase a la que Pepe pide salir, el “popular” que no tiene ningún interés porque le vean con un gordito, un compañero muy deportista, un amigo de Pepe y el propio Pepe. Tras la representación de la historia planteada se plantea un debate a la clase sobre los motivos de que Pepe fuera rechazado. Los monitores moderan el debate: preguntan a los actores cómo se han sentido, resaltan los aspectos positivos de la tolerancia, la aceptación de la diversidad y lo superficial de los prejuicios por el físico.

− Crítica de imágenes de publicidad: proyección de 21 imágenes publicitarias para conseguir la crítica de la cultura del cuerpo de nuestra sociedad. Con el paso de las imágenes se les incita a opinar: ¿Cuántos chicos conocéis así de musculados? ¿Cuántas chicas conocéis que quepan en ese vestido?

− Dramatización de anuncio: en subgrupos, se les pide que recuerden un anuncio de televisión en el que se usen la imagen corporal y el peso para atraer al cliente. Posteriormente, lo representan para analizar la manipulación con el resto.

La sesión tres es de autoconcepto y autoestima. Actividades:

− Árbol de mi autoestima: dibujan en individual un árbol, escriben en los frutos sus “logros” ó “éxitos” y en las raíces sus cualidades físicas, mentales.

− Dibujo de las tortugas: con un sencillo dibujo y la fórmula de William James “autoestima = éxito (lo que uno consigue) /expectativas (lo que uno espera)”, se explica el concepto de autoestima.

− Anuncio publicitario: por subgrupos, se les dan cinco minutos para pensar individualmente un anuncio publicitario sobre ellos mismos y cinco minutos para compartir en grupo y elegir uno para representar o exponer delante de la clase. Se trata de que se vendan bien y muestren sus cualidades a través de dibujos, palabras escritas, un lema o representación… Deben ser directos y entusiastas. A continuación, una puesta en común de cómo se han sentido.

− Espejo mágico: con el grupo de pie y en círculo, se pasa un “espejo imaginario”, con la pregunta: “Espejito mágico, ¿qué es lo que más te gusta de mí?”, que el adolescente debe responderse en voz alta con una cualidad “Lo que más me gusta de ti es…” y pasar el espejo al compañero de grupo de la derecha. A continuación, puesta en común sobre cómo se han sentido.

− Caricias interpersonales: por subgrupos y en círculo, se les pide una cualidad física que les guste del compañero de la izquierda y otra psíquica, de carácter, etc. del de la derecha. Se les explica que conviene acostumbrarse a decir a los demás lo que nos gusta de ellos. De nuevo, puesta en común sobre cómo se han sentido.

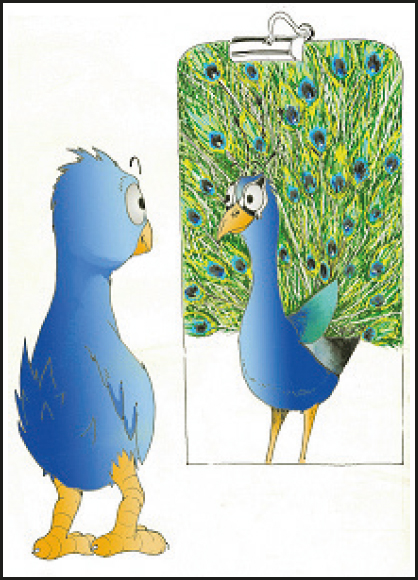

El programa DITCA (Figs. 3 y 4), en su modalidad de prevención primaria de los TCA, aplica el modelo cognitivo-social para la promoción de la salud mental con objetivos específicos: prevenir los TCA en la población adolescente; potenciar los factores de protección; facilitar el desarrollo del pensamiento crítico frente al modelo estético corporal dominante impuesto socialmente; poner en manos de los profesionales que trabajan con adolescentes (psicopedagogos, pedagogos, psicólogos y docentes) un instrumento de trabajo, sencillo y válido, con el que desarrollar actividades de promoción de la salud y prevenir los TCA.

Figura 5. Programa Alimentación, modelo estético femenino y medios de comunicación. Cómo formar alumnos críticos en educación secundaria.

El programa preventivo con métodos audiovisuales se imparte de manera ecológica por los miembros de la comunidad educativa en el medio docente: en las escuelas, por los profesores en tutoría y en educación física y los orientadores, con apoyo continuo por Internet. Con un modelo participativo y un material semiestructurado, que no solo transmite información, sino que promueve la reflexión y participación, facilita el cambio de actitudes, trabaja en factores protectores (como autoestima, hábitos saludables, satisfacción corporal, pensamiento crítico frente a la presión ambiental, los mitos sobre las dietas y el cuerpo). Con un modelo de referencia para consultar; y una metodología participativa (didáctica mayéutica) de corte constructivista, que es uno de los instrumentos más eficaces para la modificación de actitudes y conductas.

Muchas de las preguntas y las actividades planteadas obligan al alumno a reflexionar antes de contestar y de realizarlas (44).

El programa se estructura en un material a desarrollar a lo largo de 4 sesiones-taller, de 90 minutos de duración, repartidas en cuatro semanas a razón de una sesión semanal y que, en líneas generales, pasamos a describir:

− Sesión 1. Imagen corporal en la que se trabaja fundamentalmente la aceptación y el respeto por las diferencias físicas individuales, así como la desmitificación de la idea de perfección corporal.

− Sesión 2. Autoimagen y autoestima, que constituyen una sesión de trabajo transversal a todo tipo de problema psicológico por cuanto que se erige en piedra angular para la fortaleza emocional, siendo uno de los objetivos específicos el profundizar en el autoconocimiento y el manejo cognitivo de los pensamientos negativos que deterioran la autoestima.

− Sesión 3. Alimentación-nutrición: de manera similar a otros programas de prevención de la obesidad y el sobrepeso, se trabaja en la implementación de hábitos de alimentación saludables.

− Sesión 4. Publicidad y medios de comunicación, destacando entre sus objetivos específicos la educación y el fomento del espíritu crítico que permita defenderse ante de la presión de los estereotipos culturales, así como conocer e identificar los elementos manipuladores de la publicidad (44).

También interesantes son las intervenciones en Cataluña en torno al “Programa AMEMC. Alimentación, modelos estéticos femeninos y medios de comunicación. Cómo formar alumnos críticos en educación secundaria”; con una intervención escolar universal para prevenir actitudes alimentarias alteradas, la internalización del modelo estético y otros factores de riesgo de TCA en adolescentes de ambos sexos; interactiva, multimedia, de alfabetización en medios y nutrición, y con otra intervención enfocada en los mismos temas con uso de arte dramático (“teatro vivo”); con mejora de la autoestima en ambos grupos y menor internalización del ideal estético en alfabetización y nutrición con respecto al grupo de control (45-48).

RECOMENDACIONES

− Las intervenciones en las burlas no parecen ser una prioridad en los programas de prevención de los TCA, pero hay que abordar las burlas relacionadas con el peso en las iniciativas de educación y salud e incluir el ambiente familiar como diana en las intervenciones anti-bullying, especialmente en las chicas.

− Hay que diseñar modelos de intervención preventiva con especificidades en función del género. En los dos sexos son apropiadas las intervenciones personales y de educación sociofamiliar para expandir un modelo estético corporal más flexible.

− Las intervenciones multisesión interactivas, participativas y experienciales con didáctica mayéutica y técnicas de implicación (49), basadas en la promoción y educación de la salud para mejorar la autoestima, y donde se promocione la imagen corporal positiva con intervenciones presenciales en el medio escolar han tenido éxito en reducir la IC y la patología alimentaria. Con actividades de alfabetización de medios, autoestima e influencia de los compañeros.

− Y trabajar en la diseminación e implementación de los programas eficaces y efectivos, como ZARIMA, DITCA y AMEMC, con el uso de métodos de investigación comunitaria participativa, formación de formadores y enfoque de cambio de tareas, dando valor a la coste-efectividad y la sostenibilidad, al márketing y a la flexibilidad y creatividad en el desarrollo de estrategias de evolución con la comunidad y la investigación.

CONCLUSIONES

− Las intervenciones basadas en la promoción de la salud, de prevención universal y selectiva, interactivas multimedia con actividades de imagen corporal positiva, alfabetización de medios, autoestima e influencia de los compañeros, con expansión de un modelo estético corporal más flexible, pueden ser efectivas.

− Se deben cambiar aspectos de la autoestima de los adolescentes y que la aceptación social, la apariencia física y la habilidad atlética pasen a ser menos importantes.

− Las intervenciones multisesión son probablemente necesarias para mantener las mejoras de la imagen corporal de forma sostenida.

− Los profesores pueden impartir las intervenciones de forma ecológica con mínimo entrenamiento, lo que indica que es posible su diseminación.

− Hay programas efectivos diseñados para su uso en educación primaria y para preescolares.

− En España, ZARIMA, DITCA y AMEMC son tres programas exitosos y efectivos en ensayos controlados.

− Las intervenciones en las burlas no parecen ser una prioridad, pero hay que abordar las relacionadas con el peso en las iniciativas de educación y salud e incluir el ambiente familiar en las intervenciones anti-acoso, especialmente en las chicas. Se debe trabajar también en la diseminación e implementación de los programas coste-efectivos.