Mi SciELO

Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Accesos

Accesos

Links relacionados

-

Citado por Google

Citado por Google -

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO -

Similares en Google

Similares en Google

Compartir

Anales de Psicología

versión On-line ISSN 1695-2294versión impresa ISSN 0212-9728

Anal. Psicol. vol.35 no.3 Murcia oct. 2019 Epub 30-Nov-2020

https://dx.doi.org/10.6018/analesps.35.3.315401

Psicología social y organizacional

Exposición a eventos traumáticos y priming perceptivo en población colombiana con desplazamiento forzado en Ecuador

1Programa Andino de Derechos Humanos, Universidad Andina Simón Bolívar (Ecuador)

2Facultad de Psicología y Logopedia, Universidad de Málaga (Spain)

3Facultad de Psicología, Universidad Autónoma de Madrid (Spain)

4Hospital Universitario “Ramón y Cajal" (Spain)

Los recientes estudios en priming perceptivo se han centrado en identificar las diferencias entre población con y sin Trastorno por Estrés Postraumático (TEPT) confirmando la hipótesis que el TEPT representa un trastorno de la memoria. En este trabajo, se pretende abordar el priming en personas que han estado expuestas a diversas experiencias traumáticas relacionadas con el desplazamiento forzado. Para ello, se diseñaron tres categorías de palabras “trauma” (i.e., de amenaza, emocional y judicial) y una categoría de palabras “neutra”, las cuales compartían su raíz de tres letras. Participaron 44 colombianos refugiados y solicitantes de asilo que residen en Ecuador con presencia o ausencia de TEPT. Los resultados confirman que las personas con TEPT presentan mayor priming perceptivo en las categorías de amenaza y emociones y los solicitantes de asilo en la categoría judicial. Se discuten las implicaciones para los estudios que abordan el impacto de violencia política.

Palabras clave: priming perceptivo; compleción de raíces de palabras; trastorno por estrés postraumático; desplazamiento forzado

Introducción

Desde mediados de la década de los 90 ha surgido una abundante literatura sobre el Trastorno por Estrés Postraumático (TEPT), especialmente después de los cambios en el diagnóstico surgidos en la cuarta versión del DSM (APA, 1994) coincidiendo con la implosión de los modelos cognitivos en el estudio del trauma. Estos modelos centraron su atención en el cambio del Criterio A y los problemas de memoria concomitantes a su aparición. En este contexto empezó a cobrar interés en las teorías cognitivas un mecanismo de memoria inexplorado hasta la fecha: la relación de la sintomatología del TEPT y la memoria implícita. En concreto, surgieron algunas publicaciones que indagaron el priming perceptivo en población con trastorno (Amir, McNally, & Wiegartz, 1996; Ehring & Ehlers, 2011; Michael, Ehlers, & Halligan, 2005). Según Tulving, Schacter y Stark (1982), priming se refiere a “los efectos facilitadores de un encuentro con un estímulo en el procesamiento posterior del mismo estímulo (priming directo) o un estímulo relacionado (priming indirecto)” (p. 336). Específicamente en el trastorno de estrés postraumático, hay un priming perceptivo particularmente fuerte “para los estímulos que se asociaron temporalmente con el evento traumático, es decir, hay un umbral perceptivo reducido para estos estímulos” (Ehlers y Clarck, 2000, p. 326).

Los estudios empíricos evaluaron población traumatizada a través de la tarea de compleción de raíces de palabras. No obstante, los estudios de Michael y colaboradores (2005) y posteriormente los de Ehring y Ehlers (2011) al explorar las diferencias entre grupos con y sin TEPT, utilizaron tres propuestas metodológicas: a) las palabras traumáticas y neutras que se incorporen al diseño compartían una raíz de tres letras; b) las palabras incorporadas al diseño se agrupan en tres categorías: palabras relacionadas con el evento traumático experimentado, palabras de amenaza general, y palabras neutras; y c) la prueba de recuerdo libre que evalúa una memoria explícita es analizada cuando no se producen diferencias significativas en el recuerdo de las palabras experimentales entre los grupos. Dos fueron los resultados más relevantes: primero, se produce priming perceptivo al comparar grupos con y sin TEPT; dicho priming perceptivo ocurre, en segundo lugar, en las palabras relacionadas con el evento en los participantes con TEPT.

Estos estudios se han realizado fundamentalmente en población con y sin TEPT que han estado expuestas a eventos tales como accidentes de motor o que han sido víctimas de violencia sexual. Sin embargo, no se han llevado a cabo exploraciones en priming perceptivo con poblaciones expuestas a violencia política.

Estudios en TEPT en población con desplazamiento forzado

Los estudios sobre TEPT en refugiados y solicitantes de asilo indican que se trata de una población altamente expuesta al trastorno cuya prevalencia es sobre un 30% (Georgiadou, Morawa, & Erim, 2017; Kira, Shuwiekh, Rice, Al Ibraheem, & Aljakoub, 2017; para una revisión completa véase Fazel, Wheeler, & Danesh, 2005). Empero, se ha criticado el método de diagnóstico, que generalmente se basa en cuestionarios de auto-reporte que tiende a sobreestimar la prevalencia de TEPT (Fazel et al., 2005; Hollifield et al., 2002; Turner, Bowie, Dunn, Shapo, & Yule, 2003). Además, hay una tendencia a asociar la condición de refugiado y el TEPT, sin reparar en que esta población presenta diferencias culturales que el diagnóstico de TEPT no capta (Steel, Silove, Phan y Bauman (2002).

Recientemente, en Colombia se ha llegado a un Acuerdo Final para la Terminación de Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (2016) suscrito entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC) que intenta poner fin a un conflicto armado que viene desarrollándose en Colombia desde hace más de seis décadas. Las cifras identifican más de siete millones de desplazados forzosos y más de 200.000 víctimas (ACNUR, 2017; Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013). Los estudios realizados sobre los efectos psicosociales en la población desplazada por el conflicto interno se centran, en la mayoría de los casos, en la detección de la presencia del TEPT, que oscila entre un 7% y 88% en esta población. Esta gran variabilidad puede ser debida al tamaño de las muestras (varían entre 100 y 6.353 personas) y a los instrumentos utilizados para su evaluación, que dificultan la integración y una lectura más precisa de los datos (Campos-Arias, Oviedo, & Herazo, 2014). En todos los estudios se encontró que las experiencias de secuestro y tortura se constituyen en los acontecimientos con mayor impacto en el desarrollo del TEPT.

A pesar de estos resultados, a día de hoy no disponemos de datos epidemiológicos respecto a población con desplazamiento forzado fuera de Colombia. ACNUR (2017) cifra en más de 60.000 los refugiados en Ecuador y en más de 200.000 los solicitantes de asilo político, lo que abre el interrogante respecto a los niveles de afectación para estas personas. Investigaciones en otros contextos establecen diferencias en los estados de vulnerabilidad de grupos desplazados de acuerdo a su condición migratoria, esto es, si son refugiados o solicitantes, encontrándose que éstos últimos presentan incertidumbres adicionales tales como la necesidad de regularizar su condición legal en el país de acogida (Steel et al., 2002). También se han considerado aspectos como la búsqueda de vivienda y empleo (Ibáñez & Moya, 2006), problemas de salud (Mogollón-Pérez & Vázquez-Navarrete, 2006) o la exposición a dinámicas permanentes de discriminación o incluso a la presencia de grupos amenazantes en la sociedad de acogida. Steel y colaboradores (2002) afirman que, en comparación con los refugiados, las personas solicitantes de asilo están más expuestas a desarrollar TEPT, dado el reciente impacto emocional experimentado en sus países de origen y la angustia en el trámite de solicitud de asilo. Además, existen estudios que sugieren que los solicitantes presentan una alta demanda de justicia por los eventos vividos, ya sea porque impusieron un recurso en su país de origen o porque solicitan a las instituciones apoyo en este ámbito (Herlihy & Turner, 2015).

Por todo lo anterior, el presente estudio se orienta a identificar la presencia de TEPT en población colombiana con desplazamiento forzado residente en Ecuador, las diferencias por condición migratoria, y explorar conjuntamente los mecanismos de priming perceptivo. Para ello, siguiendo el procedimiento de Michael y cols. (2005) utilizamos la tarea de compleción de raíces de palabras de acuerdo con las siguientes categorías: palabras que aluden a amenaza general, palabras de naturaleza emocional, términos jurídicos, y palabras neutras. De este modo, las hipótesis planteadas son:

- Hipótesis 1: Los participantes con TEPT presentarán mayor priming perceptivo que los participantes sin TEPT en las categorías de amenaza general, emocional y judicial.

- Hipótesis 2: Los solicitantes de asilo presentarán mayor priming perceptivo que los refugiados en las categorías emocional y judicial. No se esperan diferencias en la categoría de amenaza general.

- Hipótesis 3: No se encontrarán diferencias en la prueba de recuerdo libre por nivel de TEPT y por condición migratoria.

Método

Participantes

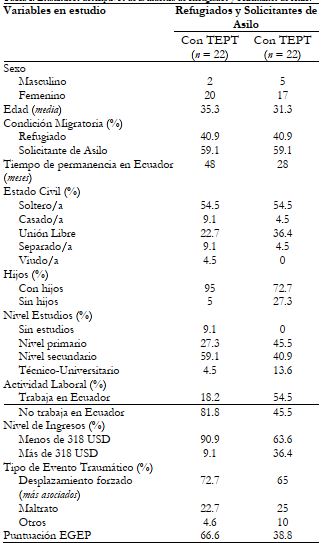

Participaron de manera voluntaria 44 personas de nacionalidad colombiana que asisten a la institución “Asylum Access Ecuador” (AAE), en la ciudad de Quito3. Los participantes fueron 37 mujeres (84.1%) y 7 hombres (15.9%) con un rango de edad entre 18 y 53 años (M = 33.3 años; DT = 9.5). Provienen, fundamentalmente, de los Departamentos colombianos de Nariño, Valle del Cauca, Huila, Caquetá y Antioquia. El principal motivo de salida de Colombia fue la situación de violencia perpetrada por grupos armados, que los ha llevado a un desplazamiento forzado y posterior solicitud de refugio en Ecuador, donde son atendidos en AAE. En cuanto a su condición migratoria, el 40.9% presenta la condición de refugiado reconocido por el Estado ecuatoriano y el 59.1% son solicitantes de asilo. En la Tabla 1 se presentan los estadísticos descriptivos para cada una de las características socio-demográficas.

Procedimiento

Se realizó inicialmente una reunión con el equipo técnico de AAE (sede Quito) para explicar los objetivos del estudio. Este equipo revisó el material y, posteriormente, autorizó una aplicación piloto a 10 usuarios, que tenía por objeto evaluar la pertinencia y comprensión de las tareas. Posteriormente, se presentaron los resultados de esta aplicación al equipo de AAE, lo que facilitó la autorización final para iniciar la aplicación a todos los usuarios que estuvieran interesados en participar voluntariamente.

Para ello, se realizó un reclutamiento basado en invitar a los posibles participantes mediante carteles colocados en AAE, que informaban del estudio, en un contexto de entrevista psicológica individual. En la entrevista se daban a conocer los objetivos del estudio, se informaba sobre la confidencialidad de la prueba, a la vez que los participantes leían -o se leía- un formulario de consentimiento informado que posteriormente firmaban. En una segunda fase se aplicó el experimento de priming perceptivo, luego se realizaba una entrevista guiada por un cuestionario. Posteriormente, luego de un receso de 10 minutos, se realizaba una entrevista de aproximadamente 30 minutos donde los participantes detallaban diferentes motivos de consulta (e.g., preocupación por problemas de salud, pesadillas, sensación de persecución, problemas familiares, entre otros). Finalmente, en un momento posterior no mayor de una semana, se realizaba una segunda entrevista de devolución de resultados obtenidos. En atención a estas consideraciones, la selección de la muestra es no probabilística intencional. La participación fue voluntaria, y los participantes fueron identificados mediante claves numéricas que mantenía el anonimato en el tratamiento de los datos.

Instrumentos

Datos socio-demográficos. Se tienen en cuenta aspectos tales como sexo, edad, lugar de procedencia, estado civil y nivel educativo.

Condición migratoria. Se recabó información de cada uno de los participantes sobre el trámite de solicitud de refugio que realizan en Ecuador. Las opciones de respuesta posibles eran cuatro: refugio reconocido, solicitud de asilo, negación de refugio, e indocumentado. A efectos de este estudio, se categorizó como solicitantes de asilo toda aquella condición en la que el participante no presenta una condición de refugio reconocido en Ecuador. Por tanto, se agruparon las respuestas en: 1 = refugiado, 2 = solicitantes de asilo.

Tiempo de residencia en Ecuador. Se preguntó por el año de llegada a Ecuador. Las respuestas se agruparon en tres categorías: 1= menos de tres años, 2=entre 3 y 6 años y 3= más de 7 años.

Situación Laboral en Ecuador. Estaba conformada por dos opciones de respuesta, 0 = no trabaja y 1 = trabaja.

Escala de Evaluación Global del Estrés Postraumático (EGEP; Crespo & Gómez, 2012). Escala validada en población española que evalúa los acontecimientos traumáticos, la sintomatología de TEPT y el funcionamiento global. Para ello incorpora un listado de acontecimientos traumáticos de diversa naturaleza (e.g., desastres naturales, violencia física, actos terroristas o torturas, combate o exposición a zona de guerra, encarcelamiento, detención o cautividad forzosa, entre otros). Además, la escala evalúa la presencia y el grado de incidencia de sintomatología en cuatro dimensiones: reexperimentación, evitación, hiperactivación y síntomas clínicos subjetivos. Está conformada por 62 ítems en un formato Likert, que varía de 0 (ninguna) a 4 (extrema). La fiabilidad obtenida para esta escala es muy satisfactoria (α = .90).

Prueba compleción de raíces de palabras

Selección de palabras. Se seleccionaron 96 palabras que comparten un rango de frecuencia de uso en español (Alameda y Cuetos, 1995). Tres grupos de ellas (12 en total) estaban relacionados con experiencias traumáticas: palabras de amenaza general (e.g., peligro, inseguridad, persecución), palabras emocionales (e.g., impotencia, desamparo, resentimiento), y palabras judiciales (e.g., protesta, acusación, condena). Las palabras neutras tenían una misma raíz de tres letras por categoría (i.e., 12 por cada categoría). Siguiendo el procedimiento de estudios anteriores en priming perceptivo (Ehring & Ehlers, 2011; Michael et al., 2005), para cada una de estas categorías se presentó una palabra neutra que compartía el mismo rango de frecuencia de uso y las mismas tres primeras letras que conformaban la raíz. Esta característica posibilita que haya una competencia entre la palabra “trauma” y la palabra “neutra”. Por último, se incluyeron otras 12 palabras como forma de control de los efectos de primacía y recencia (Bowers & Schacter, 1990; Michael et al., 2005).

El listado de palabras traumáticas se generó a partir de una selección inicial de 320 palabras, que fueron validadas por jueces expertos en trauma. Como se ha indicado con anterioridad, se decidió agrupar las palabras de acuerdo a las siguientes categorías: (a) “amenaza general”, que forma parte de los estudios en priming perceptivo (Michael et al., 2005); (b) la categoría “emociones” fue incluida porque muchas palabras con carga traumática se identifican directamente con emociones; (c) la categoría “judicial” fue propuesta por el equipo de AAE, quienes informaron sobre la recurrente solicitud de justicia que realizaba una gran parte de los usuarios en las primeras fases de la solicitud de asilo. El procedimiento de validación inter-jueces de acuerdo a la W de Kendall, tuvo un nivel significativo de concordancia (W = .381, p = .034). Se obtuvieron, de este modo, 36 palabras “trauma”, a las que se agregaron 60 palabras “neutras” que compartían la misma raíz de tres letras y rango de frecuencia de uso. Esto conforma el total de palabras utilizado en las pruebas.

Tarea de codificación. A los participantes se les mostraron las 96 palabras y se les indicó que debían leerlas en voz alta tan pronto como aparecieran en la pantalla. No se les pidió que las memorizaran, sino que se les informó de que estaban realizando una tarea de concentración. Las palabras fueron presentadas de manera aleatorizada en un orden sucesivo de 3000 milisegundos (ms) en un equipo portátil HP de 14 pulgadas. Éstas aparecieron en la pantalla en posición central, con un fondo blanco, tipo de letra Courier New, tamaño 18, color negro. Después de esta tarea hubo un intervalo de 10 minutos durante el cual los participantes realizaron una actividad sin relación con la prueba.

Tarea de priming. Se presentaron 48 raíces de tres letras, que se correspondían con las cuatro categorías de palabras presentadas en la tarea de codificación. Del mismo modo, las raíces de las palabras se presentaron de forma aleatoria y aparecieron en la misma posición, tamaño y color que las palabras en la tarea de codificación. En este procedimiento, las respuestas de los participantes fueron anotadas por el propio entrevistador en un folio.

Tarea de recuerdo libre.- Se pidió a los participantes que anotaran en un folio todas las palabras que recordaban de la tarea de codificación.

Resultados

Categorización y cálculo de datos

Puntuación de las raíces de palabras “trauma”. Para el cálculo del “priming” se consideraron las palabras “trauma” completadas que coinciden con aquellas presentadas durante la tarea de priming (e.g., marginado por marginación), palabras que fueron consideradas correctas.

Cálculo de las palabras completadas. Por otra parte, en el cálculo del “priming” no se tomaron en cuenta las palabras “neutras” completadas que coincidían con las palabras neutras experimentales, puesto que el objetivo era identificar las palabras “trauma”. No obstante, a diferencia de otros estudios ya mencionados (Ehring & Ehlers, 2011; Michael et al., 2005), se realizaron análisis de todas las palabras completadas y de las frecuencias de todas las respuestas dadas por los participantes a la presentación de la raíz.

Medida de priming. Es la proporción de palabras “trauma” completadas coincidentes con las palabras presentadas en la tarea de codificación.

Agrupación de acuerdo a nivel de exposición a estrés postraumático. La muestra se divide en dos grupos en relación al nivel de exposición de TEPT. Crespo y Gómez (2012) establecen como criterio de corrección en la prueba del EGEP la suma de puntuaciones en intensidad de los síntomas en tres áreas: re-experimentación, evitación e hiperactivación4. De este modo, se ha considerado la presencia o ausencia de TEPT adoptando el criterio de agrupación el percentil 50 como punto de corte.

Diferencias de grupo por nivel de TEPT en condición socio-demográfica y escalas. Teniendo en cuenta que la muestra de participantes fue colapsada al nivel de exposición a estrés postraumático, se realizaron diversos análisis en las variables socio-demográficas. No se encontraron diferencias en cuanto al sexo, condición migratoria, tiempo de estadía en Ecuador, estado civil y nivel de estudios (todas las p > .05). Se encontró que el grupo con TEPT tenía más hijos que el grupo sin TEPT, χ2 (N = 44) = 4.247, p = .03. Asimismo, el grupo con TEPT mostró menor actividad laboral, χ2 (N = 44) = 6.286, p = .01 y menores ingresos que el grupo sin TEPT, χ2 (N = 44) = 5.059, p = .08. La situación de desplazamiento fue identificada en la mayoría de los participantes como el evento central y el más traumático. En otros casos, el desplazamiento se vio acompañado por otras experiencias (e.g., exposición a muerte violenta de familiares, amigos u otros significativos, detención forzosa, entre otros). No obstante, al comparar un grupo únicamente con desplazamiento y otro con desplazamiento más otros eventos traumáticos, no se encontraron diferencias en cuanto al nivel de TEPT.

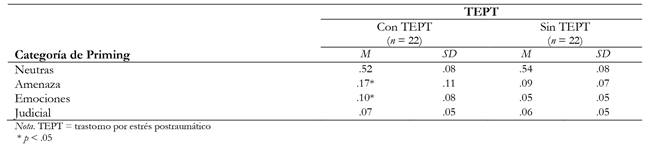

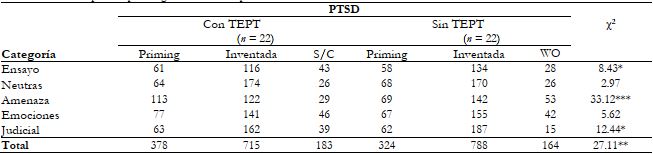

Compleción de raíces por categoría de palabras. En relación a las respuestas dadas por los participantes a la presentación de la raíz, se identificaron cuatro tipos de palabras: (a) palabras “trauma” coincidentes con el listado experimental, (b) palabras “neutras” coincidentes con el listado experimental, (c) palabras que no coinciden con el listado experimental y (d) no hay respuesta a la raíz. Las palabras que no coinciden con el listado experimental fueron agrupadas en dos categorías: palabras inventadas “neutras” (e.g., la palabra molde a la raíz “mol”), y palabras inventadas “con carga emocional” (e.g., la palabra martirio a la raíz “mar”). A continuación se presentan datos descriptivos del número de palabras que completan los participantes en cada una de estas categorías (Tabla 2). Los participantes con TEPT muestran más respuestas en las categorías de amenaza en palabras priming, mientras que los participantes sin TEPT dan más respuestas inventadas en la categoría de palabras judiciales.

Tabla 2. Número de palabras por categoría de acuerdo a presencia o ausencia de TEPT.

Note: PTSD = Post-Traumatic Stress Disorder; WO = without response

*p < .05;

**p < .01,

***p < .001

Tarea de recuerdo libre por presencia o ausencia de TEPT

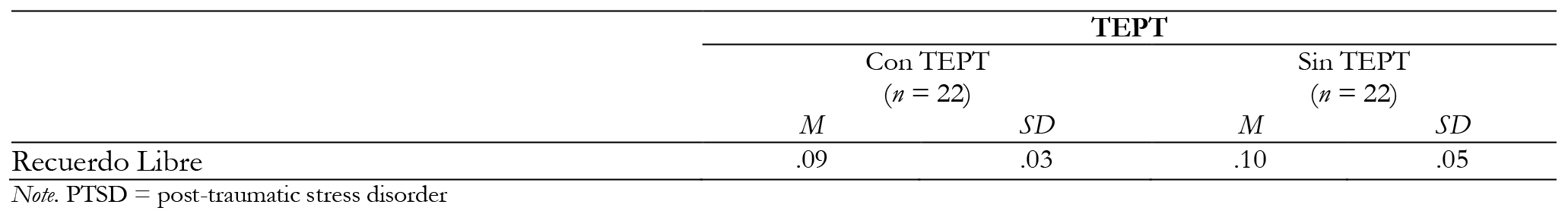

Los resultados de la tarea de libre recuerdo se muestran en la Tabla 4. Como se esperaba, no hubo efectos significativos, t(42) = 1.360, p = .18, d = .18.

Priming perceptivo por condición migratoria

No se observó una interacción entre categoría de la palabra y condición migratoria. Al realizar las respectivas comparaciones por condición migratoria, no se encontraron diferencias en las categorías de palabras de amenaza general ni en palabras con contenido emocional (todas las p > .05). En cambio, tal como se esperaba, se hallaron diferencias significativas en la categoría de palabras judiciales, t (44) = -2.056, p = .04, d = -.78, donde los participantes solicitantes de asilo presentaron mayor priming. Por lo tanto, la hipótesis 2 se cumple parcialmente, ya que mientras se observa la diferencia esperada en la categoría judicial, no se producen diferencias en la categoría de emociones. Por último, se encontraron diferencias significativas en relación a las palabras neutras, t(44) = 2.707, p = .010, d = .83 donde los refugiados presentaron mayor priming. Los resultados se presentan en la Tabla 5.

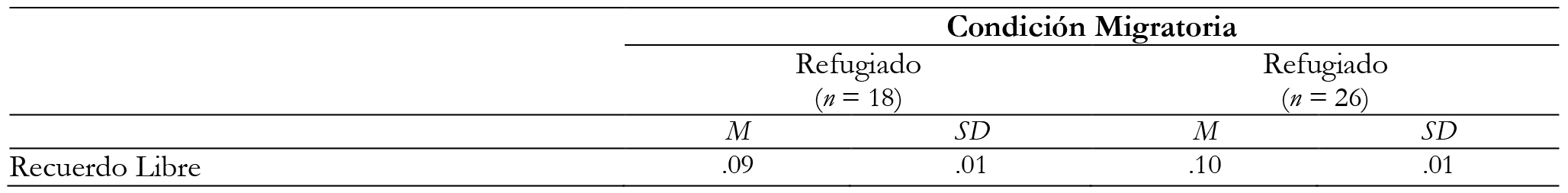

Tarea de recuerdo libre por condición migratoria

En la Tabla 6 se muestran los resultados en la tarea de recuerdo libre por condición migratoria. Tal como se esperaba, no hubo efectos significativos, t (42) = -1.732, p = .091, d = .09.

Discusión

El presente trabajo explora el priming perceptivo en refugiados y solicitantes de asilo colombianos que residen en Ecuador, siendo el primer estudio conocido que explora los efectos de experiencias traumáticas de esta población en memoria implícita.

Los resultados sugieren una confirmación parcial de la hipótesis 1. En efecto, se encuentra un mayor priming perceptivo en las categorías de amenaza general y emocional en el grupo con TEPT, pero no en la categoría judicial. Esto permite varias interpretaciones: primero, confirma que el trastorno tiene efectos en las dimensiones de amenaza y emociones, tal como lo sugieren los criterios diagnósticos del DSM-5 (APA, 2013). La percepción de amenaza y la alta inestabilidad emocional condicionan la aparición del TEPT. En segundo lugar, la categoría de amenaza general es idéntica a la utilizada en anteriores estudios (Ehring & Ehlers, 2011; Michael et al., 2005), pero contrariamente a los resultados obtenidos en ellos, aquí aparece una correlación con la medida de priming. Tercero, la categoría emocional generada podría ser incluida en estudios de priming perceptivo con muestras que han experimentado otros acontecimientos traumáticos, independientemente si se relacionan con desplazamiento forzado o violencia política.

En relación a la hipótesis 2, los resultados por categoría migratoria ratifican las diferencias solo en la categoría judicial. Esto permite fortalecer los planteamientos de Herlihy y Turner (2015) sobre la demanda de justicia que realizan los solicitantes de asilo. Sin embargo, no se encontraron diferencias en la categoría emocional, como había sido planteada especialmente en solicitantes de asilo (Steel et al., 2002). La hipótesis 3 referida a la prueba de recuerdo libre se cumple respecto al nivel de TEPT y condición migratoria, respectivamente. Esto permite reiterar que las diferencias se producen en el priming y no en medidas directas de memoria, indispensables en este tipo de procedimiento.

Por otro lado, considerar la exposición a otros eventos traumáticos permite identificar eventos relacionados con la experiencia de desplazamiento. Esto configura un efecto acumulativo del trauma caracterizado por una suma excesiva de estrés y una exposición repetida al evento (Kira, 2010; Kira, Templin, Lewandowski, Ashby, Oladele, & Odenat, 2012) que implica que una experiencia traumática central desencadene otros impactos. En este caso, la experiencia de desplazamiento se constituye en una experiencia central a la que frecuentemente se suman otros eventos traumáticos tales como detención forzosa o la muerte violenta de figuras significativas. Como consecuencia, este efecto acumulativo deteriora el rendimiento neuropsicológico del aprendizaje, la atención y la memoria (Admon et al., 2009).

En este contexto de alta y permanente vulnerabilidad al que están expuestas las personas desplazadas, el impacto en la memoria del trauma es un aspecto esencial en todo tipo de intervención en salud mental y en los procedimientos de solicitud de asilo. En este caso, por un lado, se demuestra que hay elementos implícitos en la memoria de esta población que están afectando a un procesamiento de los eventos traumáticos, especialmente, de la percepción y asociación con detalles sensoriales de la experiencia traumática. Esto requiere incorporarse a planes de atención psicosocial contrastando las actuales necesidades con los efectos de estas experiencias (Beristain, 2009; Lira, 2010). Por otro lado, las instituciones que asesoran a desplazados y el propio organismo estatal que decide su condición migratoria en la sociedad de acogida, deben considerar los efectos acumulativos del trauma y su impacto en la memoria (Graham, Herlihy, & Brewin 2014). Ello implica que estos procedimientos no pueden orientarse únicamente a la detección y demostración de las amenazas y daños sufridos, sino que debe incorporar los bloqueos y conductas de evitación que las personas desplazadas presentan, especialmente en situaciones de maltrato sexual o tortura.

Limitaciones

Una de las limitaciones más importantes de este estudio está relacionada con el uso de la prueba de compleción de raíces de palabras. Esta prueba no permite medir tiempos de reacción; tan solo registra respuestas. De este modo, la evaluación del procesamiento implícito queda sujeta únicamente a la palabra que completa el participante y no a los tiempos de latencia, un aspecto que resulta esencial para confirmar la automaticidad del procesamiento. Posiblemente, se requeriría emplear la grabación de la voz durante la emisión de la respuesta para evaluar las diferencias en este punto. Otra posibilidad es manejar una versión de la prueba de decisión léxica a través de la identificación de palabras experimentales.

Una segunda limitación es que el criterio de medición del nivel de TEPT se basa en cuestionarios de auto-reporte, que, como es bien sabido, suelen verse afectadas por respuestas orientadas a la deseabilidad social. Sería importante complementar los resultados diagnósticos del EGEP a través de entrevistas diagnósticas. Otro aspecto a evaluar en población de refugiados y solicitantes es el citado efecto acumulativo del trauma (Gamache, DeMarni, DePrince, & Freyd, 2013; Kira et al., 2008) lo que facilitaría una comprensión integral del impacto de los eventos traumáticos. Como se ha señalado, la evaluación del TEPT resulta insuficiente para valorar este tipo de grupo.

En futuros estudios se deben incorporar como grupo de comparación a desplazados internos que permanecieron en Colombia, lo que permitiría observar las diferencias del efecto acumulativo del trauma en desplazados dentro o fuera del país. Del mismo modo, es importante añadir medidas que aborden las estrategias de afrontamiento, tanto individuales como colectivas, y particularmente, el afrontamiento religioso (Kroo & Nagy, 2011; Pargament & Brant, 1998). En último lugar, como hemos señalado, el desplazamiento está asociado a otros sucesos de alta exposición a estrés. Sería importante, pues, incluir aspectos de esta experiencia de desplazamiento mediante métodos cualitativos, que permitieran abordar más detalladamente la complejidad de esta situación.

REFERENCIAS

Admon, R., Lubin, G., Stern, O., Rosenberg, K., Sela, L., Ben-Ami, H., & Hendler, T. (2009). Human vulnerability to stress depends on amygdala`s predisposition and hippocampal plasticity. PNAS, 106(33), 14120-14125. https://doi.org/10.1073/pnas.0903183106 [ Links ]

Alameda, J. R., & Cuetos, F. (1995). Dictionary of unit frequencies linguistics of Castilian. (Diccionario de frecuencias de las unidades lingüísticas del castellano). Oviedo: Publications Service of the University of Oviedo. [ Links ]

UNHCR (2017). Colombia situation. Colombia, Ecuador and Venezuela. February 2017. (Situación Colombia. Colombia, Ecuador y Venezuela. Febrero 2017). Accessed August 2, 2017. http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/BDL/20110938. [ Links ]

American Psychiatric Association (APA) (1994). DSM-IV. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. (Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales). Barcelona: Masson. [ Links ]

American Psychiatric Association (APA) (2013). DSM-5. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. Washington DC, London: American Psychiatric Publishing. [ Links ]

Amir, N., McNally, R., & Wiegartz, P. (1996). Implicit memory bias for threat in Post-traumatic Stress Disorder. Cognitive Therapy and Research, 20, 6, 625-635. https://doi.org/10.1007/BF02227965 [ Links ]

Beristain, C. M. (2009).Dialogues on reparation: what to repair in cases of human rights violations. (Diálogos sobre la reparación: que reparar en los casos deviolaciones de derechos humanos). Quito: Ministry of Justice and Human Rights. [ Links ]

Campo-Arias, A., & Herazo, E. (2014). Stigma and Mental Health in Victims of Colombia's Internal Armed. Conflict in Situation of Forced Displacement (Estigma y salud mental en personas víctimas del conflicto armado interno colombiano en situación de desplazamiento forzado).Rev. Colomb. Psiquiat,43(4), 212-217. https://doi.org/10.1016/j.rcp.2014.09.004 [ Links ]

Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH (2013). ENOUGH! Colombia: memories of war and dignity. Bogotá: National Center of Historical Memory. (¡BASTA YA! Colombia: memorias de guerra y dignidad). Bogotá: National Center of Historical Memory. [ Links ]

Colombia Government (2016). Final Agreement for the End of Conflict and the Construction of a Stable and Lasting Peace. (Acuerdo final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera). Accessed June 12, 2017. http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/Documentos%20compartidos/24-11-2016NuevoAcuerdoFinal.pdf. [ Links ]

Crespo, M., & Gómez, M. (2012). The evaluation of post-traumatic stress: Presentation of Global Post-traumatic Stress Assessment Scale (GPTSA). (La evaluación del estrés postraumático: Presentación de la escala de evaluación global de estrés postraumático (EGEP)). Clínica y Salud,23(1), 25-41. http://dx.doi.org/10.5093/cl2012a4 [ Links ]

Ehlers, A., & Clark, A. (2000). A cognitive model of posttraumatic stress disorder. Behavior Research and Therapy, 38, 319-345. https://doi.org/10.1016/S0005-7967(99)00123-0 [ Links ]

Ehring, T., & Ehlers, A. (2011). Enhanced Priming for Trauma-Related Words Predicts Posttraumatic Stress Disorder. Journal of Abnormal Psychology, 120, 234-239. http://dx.doi.org/10.1037/a0021080 [ Links ]

Fazel, M., Wheeler, J., & Danesh, J. (2005). Prevalence of serious mental disorder in 7000 refugees resettled in western countries: a systematic review. The Lancet,365(9467), 1309-1314. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(05)61027-6 [ Links ]

Gamache, C., DeMarni, L., DePrince, A. P., & Freyd, J. J. (2013). The role of cumulative trauma, betrayal, and appraisals in understanding trauma symptomatology.Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy, 5(2), 110-118. https://doi.org/ 10.1037/a0025686 [ Links ]

Georgiadou, E., Morawa, E., & Erim, Y. (2017). High Manifestations of Mental Distress in Arabic Asylum Seekers Accommodated in Collective Centers for Refugees in Germany. International Journal of Environmental Research and Public Health, 14(6), 612. http://dx.doi.org/10.3390/ijerph14060612 [ Links ]

Graham, B., Herlihy, J., & Brewin, C. R. (2014). Overgeneral memory in asylum seekers and refugees.Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 45(3), 375-380. https://doi.org/10.1016/j.jbtep.2014.03.001 [ Links ]

Herlihy, J., & Turner, S. (2015). Untested assumptions: psychological research and credibility assessment in legal decision-making.European Journal of Psychotraumatology, 6, 1-5. https://doi.org/ 10.3402/ejpt.v6.27380 [ Links ]

Hollifield, M., Warner, T. D., Lian, N., Krakow, B., Jenkins, J. H., Kesler, J., Stevenson, J., & Westermeyer, J. (2002). Measuring trauma and health status in refugees: a critical review. The Journal of American Medical Association, 288(5), 611-621. https://doi.org/ 10.1001/jama.288.5.611 [ Links ]

Ibáñez, A. M., & Moya, A. (2006).How does forced displacement deteriorate the well-being of displaced households? Analysis and determinants of welfare in the reception municipalities. (¿Cómo el desplazamiento forzado deteriora el bienestar de los hogares desplazados? Análisis y determinantes del bienestar en los municipios de recepción). Bogotá: CEDE. [ Links ]

Kira, I. A. (2010). Etiology and treatment of post-cumulative traumatic stress disorders in different cultures.Traumatology, 16(4), 128-141. http://dx.doi.org/10.1177/1534765610365914 [ Links ]

Kira, I. A., Templin, T., Lewandowski, L., Ashby, J. S., Oladele, A., & Odenat, L. (2012). Cumulative Trauma Disorder Scale (CTD): Two Studies.Psychology, 3(09), 643-656. http//dx.doi.org/10.4236/psych.2012.39099 [ Links ]

Kira, I. A., Shuwiekh, H., Rice, K., Al Ibraheem, B., & Aljakoub, J. (2017). A Threatened Identity: The Mental Health Status of Syrian Refugees in Egypt and Its Etiology. Identity, 17(3), 176-190. http://dx.doi.org/10.1080/15283488.2017.1340163 [ Links ]

Kroo, A., & Nagy, H. (2011). Post-traumatic growth among traumatized Somali refugees in Hungary.Journal of Loss and Trauma,16(5), 440-458. https://doi.org/10.1080/15325024.2011.575705 [ Links ]

Lira, E. (2010). Trauma, grief, repair and memory. (Trauma, duelo, reparación y memoria).Revista de Estudios Sociales,36, 14-28. [ Links ]

Michael, T., Ehlers, A., & Halligan, S. L. (2005). Enhanced Priming for Trauma-Related Material in Posttraumatic Stress Disorder. Emotion, 5(1), 103-112. http://dx.doi.org/ 10.1037/1528-3542.5.1.103 [ Links ]

Mogollón-Pérez, A. S., & Vázquez-Navarrete, M. L. (2006). Opinion of displaced women on the impact on their health of forced displacement. (Opinión de las mujeres desplazadas sobre la repercusión en su salud del desplazamiento forzado).Gaceta Sanitaria,20(4), 260-265. [ Links ]

Pargament, K. I., & Brant, C. R. (1998). Religion and coping. In H. G. Koenig (ed.), Handbook of Religion and Mental Health (pp.111-128). New York: Academic Press. [ Links ]

Steel, Z., Silove, D., Phan, T., & Bauman, A. (2002). Long-term effect of psychological trauma on the mental health of Vietnamese refugees resettled in Australia: a population-based study.The Lancet,360(9339), 1056-1062. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(02)11142-1 [ Links ]

Tulving, E., Schacter, D. L., & Stark, H. A. (1982). Priming effects in word-fragment completion are independent of recognition memory. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory and Cognition, 8, 336-342. http://dx.doi.org/10.1037/0278-7393.8.4.336 [ Links ]

Turner, S. W., Bowie, C., Dunn, G., Shapo, L., & Yule, W. (2003). Mental health of Kosovan Albanian refugees in the UK.The British Journal of Psychiatry,182(5), 444-448. https://doi.org/10.1192/bjp.182.5.444 [ Links ]

Agradecimientos.- Esta investigación contó con el apoyo de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado (AUIP) y de la Conserjería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, como patrocinadores del Programa Iberoamericano de movilidad postdoctoral de la AUIP concedida a Carlos Reyes-Valenzuela.

3Asylum Access Ecuador (AAE) es una organización no gubernamental, que viene prestando servicios de apoyo a refugiados en Ecuador desde el año 2007. Realiza diversas acciones orientadas tanto a ámbitos políticos y sociales, como de atención específica a población desplazada en general, siendo la colombiana la principal beneficiada.

Recibido: 21 de Diciembre de 2017; Revisado: 23 de Octubre de 2018; Aprobado: 21 de Diciembre de 2018

texto en

texto en