Mi SciELO

Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Accesos

Accesos

Links relacionados

-

Citado por Google

Citado por Google -

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO -

Similares en Google

Similares en Google

Compartir

Anales de Psicología

versión On-line ISSN 1695-2294versión impresa ISSN 0212-9728

Anal. Psicol. vol.35 no.3 Murcia oct. 2019 Epub 30-Nov-2020

https://dx.doi.org/10.6018/analesps.35.3.342671

Psicología social y organizacional

Ética del trabajo en Ecuador: un análisis de las diferencias en cuatro cohortes generacionales

1Universidad Politécnica Salesiana (Ecuador)

2Universidad Autónoma de Madrid (España)

3Universidad Francisco de Vitoria (España)

Las organizaciones enfrentan el reto de gestionar una fuerza laboral multigeneracional con características propias que difieren en el valor que le otorgan al trabajo. La incorporación al mercado laboral de las generaciones más jóvenes hace imprescindible el estudio de sus diferentes actitudes hacia el trabajo en comparación con las generaciones antecesoras. El propósito de esta investigación fue analizar a través del constructo de la Ética Protestante las diferencias existentes en las actitudes hacia el trabajo de cuatro generaciones (Baby Boomers, Generación X, Generación Y, y Generación Z). La muestra de 624 participantes ecuatorianos (BB 11.2%; GX 11.2%, GY 58.5% y GZ 19.1%) se agrupó por cohortes. Se aplicó el Cuestionario Multidimensional Ética del Trabajo (MWEP). Los resultados mostraron que los BB y la GX tiene una mayor creencia sobre la importancia del trabajo y más tolerancia a la utilización improductiva del tiempo de trabajo que las generaciones Y y Z. En el aplazamiento de las recompensas la GZ muestra puntuaciones superiores a las obtenidas por los BB, GX y GY. No se encuentran diferencias significativas en las dimensiones de autoconfianza, ocio y moralidad-ética.

Palabras clave: ética del trabajo; Baby Boomers; Generación X; Generación Y; Generación Z; MWEP; cohortes generacionales

Introduction

Sin duda uno de los retos principales a los que se enfrentan las organizaciones hoy en día es el desafío de administrar una fuerza de trabajo multi-generacional caracterizada por cuatro cohortes que intentan crear un espacio de trabajo cohesivo. Una serie de factores, como la disminución de las tasas de fecundidad, los sistemas de jubilación rotos, y el aumento de la esperanza de vida, han llevado a las naciones a extender constantemente los plazos de retiro de sus profesionales (Finkelstein, Truxillo, Fraccaroli, y Kanfer, 2015), lo que ha provocado que en los equipos de trabajo se amplíe la edad promedio de los empleados y que la convivencia de diferentes generaciones en el trabajo sea una realidad con importantes consecuencias para la gestión administrativa y la de recursos humanos. La integración de grupos que pertenecen a distintas generaciones impacta principalmente sobre la cultura, los resultados y la competitividad intra e inter organizacional. Las empresas afrontan la masiva salida de la generación Baby Boomers (GBB), empleados ricos en experiencia quienes son reemplazados por la Generación Y (GY) expertos digitales y portadores de nuevos valores y exigencias disímiles a los valores y formas de trabajar de las generaciones antecesoras por su interés en conciliar la vida laboral y personal (Golik, 2013). En medio de estos dos grupos se encuentran las personas de la Generación X (GX), quienes están tecnológicamente preparadas para enfrentar los desafíos laborales y miden el éxito en el trabajo por la flexibilidad que el entorno les ofrezca. Buscan ambientes que les permitan mantener relaciones sanas y estables (Palomino, Medina, y Arellano, 2016). Finalmente está la Generación Z (GZ). Si bien su presencia aún no es notoria en las organizaciones por su prematura edad, constituyen el futuro inmediato de la fuerza laboral. Pocas son las personas de esta generación que se encuentran trabajando y quienes lo hacen han demostrado ser capaces de actuar en medios multiculturales y globales, con pensamiento flexible para organizar y trasmitir información; y para los que la movilidad y formación son una constante en su desarrollo vocacional (Álvarez, 2016). En este contexto, se evidencia que las generaciones difieren en perspectivas, actitudes, valores, características y comportamientos (Earle, 2003). Por ello, los empleadores y los gestores de recursos humanos necesitan proporcionar estrategias que otorguen un valor significativo al trabajo acorde a las necesidades, expectativas y experiencias de los trabajadores de las diferentes cohortes; para de esta manera potenciar su desempeño y su satisfacción con el trabajo (Hernaus y Vokic, 2014; Kyles, 2005). Las organizaciones que no abordan estas diferencias corren el riesgo de ser menos eficientes y competentes en el mercado laboral (Lyons y Kuron, 2014) abriendo la posibilidad de altos niveles de insatisfacción y de una fuga de talentos que solamente dejaría graves consecuencias visibles en procesos repetitivos de reclutamiento y selección (Kyles, 2005; Golik, 2013).

Lo anterior es especialmente relevante en un contexto como el del Ecuador en el que, habiéndose producido los cambios y avances con respecto al empleo, a la seguridad social, a la salud y a la educación (CEPAL, 2018), estos no han ido acompañados del diseño de prácticas de gestión del capital humano acordes con dicho desarrollo. De hecho, muchos de estos cambios han ajustado políticas sectoriales ya existentes dejando poco espacio para la innovación y la continuidad del cambio en todos los ámbitos, especialmente en materia laboral (CEPAL, 2013).

A pesar de que las actitudes y valores hacia el trabajo han sido abordadas desde múltiples perspectivas (Álvarez, 2016; Chirinos, 2009; Howe y Strauss, 2007; Oh y Reeves, 2014; Palomino et al., 2016; Varas y Yánez, 2016) uno de los constructos más utilizados para explorar las diferencias en estas actitudes entre generaciones, culturas y profesiones ha sido el concepto de la Ética Protestante del Trabajo (PWE) (Meriac, Poling y Woehr, 2009; Meriac, Thomas y Milunski, 2015). Establecida a través del pensamiento de Weber a principios del Siglo XX, la PWE permite estudiar las actitudes hacia el trabajo a través del grado en el que los individuos varían en la consideración que tienen respecto del trabajo. Se percibe al trabajo como algo positivo que responde a un criterio de valor intrínseco que va más allá de su carácter instrumental para la supervivencia económica, frente a una consideración del trabajo como algo negativo que es “necesario” hacer para obtener los recursos necesarios para desarrollar una buena calidad de vida (Borgmann,1992). El estudio de la PWE a través de diferentes generaciones ha arrojado importantes resultados para la gestión de la fuerza de trabajo en contextos organizacionales (Jobe, 2014; Meriac, Woehr y Banister, 2010; Real, Mitnick y Maloney, 2010; Walt y Jonck, 2016). Sin embargo, hasta donde llega nuestro conocimiento, el estudio de la PWE en diferentes generaciones en el ámbito sudamericano y específicamente en el Ecuador no ha sido explorado aún.

En línea con lo anterior el objetivo de este trabajo es analizar en el Ecuador las diferencias existentes en cuanto a la PWE en cuatro generaciones diferentes (GBB, GX, GY, GZ). El estudio de estas actitudes y valores hacia el trabajo, a través de la PWE, de las diferentes generaciones que conviven en el ámbito laboral en el Ecuador se convierte en un insumo de alto valor para que las organizaciones desarrollen prácticas efectivas de retención del talento organizacional y de estabilidad laboral.

PWE y Cohortes Generacionales

Diferentes autores han estudiado de una forma comparativa el valor que las generaciones dan al trabajo haciendo énfasis en las diferencias encontradas con respecto a las características personales y a las preferencias organizacionales. Los hallazgos de estos trabajos caracterizan a los GBB con un menor interés en el trabajo en equipo y en las relaciones interpersonales, con preferencia por un buen ambiente laboral con tareas significativas. También se señala cómo la GX demuestra un alto grado de individualismo que hace que, en la tradicional división entre tarea-relación, los individuos de esta generación estén centrados especialmente en la tarea. Por otro lado, la GY se muestra más influyente en el trabajo; demandando valores de libertad y de equilibrio entre trabajo y vida personal. Los trabajos más atractivos para los jóvenes de la GY son aquellos que ofrecen desafíos, que les permiten tener autonomía, flexibilidad y una remuneración acorde a su esfuerzo (Bongiovanni y Soler, 2015; Cennamo y Gardner, 2008; Hernaus y Vokic, 2014). En la Figura 1 se describen las características de cada generación, los valores que identifican su comportamiento, las posibles estrategias de motivación en el trabajo y las diferencias y similitudes entre ellas.

La discusión sobre la naturaleza y la importancia que tiene el trabajo para las personas generalmente se ha abordado desde una perspectiva neutral de eficiencia y racionalidad técnica (Giorgi y March, 1990). Sin embargo, el tema de los valores hacia el trabajo es de interés, en gran parte debido a sus fuertes relaciones con el compromiso organizacional, el desempeño laboral (Smith y Smith, 2011) el desempleo y las diferencias individuales (Furham, 1984)

Uno de los elementos centrales que ha tratado de dar cuenta de estas relaciones desde la aproximación de las actitudes y valores hacia el trabajo ha sido el concepto de la Ética Protestante del Trabajo (PWE). A principios del Siglo XX, Max Weber a través de su obra “Ética Protestante y el Espíritu del Capitalismo” sienta las bases de este concepto relacionando el trabajo con una visión trascendente de la vida: el trabajo duro es ennoblecedor, es valioso, es una parte central de la vida; en tanto que, la autosuficiencia y la gratificación tardía son virtudes de las personas (Weber, 1958). La teoría de Weber, se soporta en cuatro ideas fundamentales (Furham, 1984): (a) el creyente es llamado por Dios para trabajar y por lo tanto su trabajo debe ser honesto; (b) el éxito en el trabajo y la prosperidad económica son un signo de la gracia de Dios, por lo que las personas con éxito son consideradas como los elegidos; (c) esta prosperidad es apoyada por el ascetismo de las personas, y son valores importantes el ahorro, el uso sistemático de la acumulación del capital y la reducción del gasto en vicios y lujos; y (d)el fuerte individualismo tomado del calvinismo por el que se señala que cada individuo tiene que tomar sus propias decisiones morales y ser consciente de las consecuencias éticas de sus actos. Consecuentemente, esta visión establece un conjunto de actitudes relacionadas con el trabajo como algo “bueno” para los individuos más allá de su carácter instrumental para la supervivencia económica dando así especial importancia al individualismo frente a la práctica del bienestar social (Borgmann,1992). Esta aproximación a la forma de entender el trabajo ha tenido una extraordinaria influencia en el ámbito laboral a lo largo del desarrollo del capitalismo en el Siglo XX. De esta forma, en el estudio de las actitudes y valores hacia el trabajo se recurre habitualmente a la PWE.

En este contexto, se han desarrollado diferentes instrumentos de autoinforme para la evaluación de la PWE (Blood, 1969; Buchholz, 1978; Goldstein y Eichhorn, 1961; Hammond y Williams, 1976; Mirels y Garrett, 1971; Ray, 1982; Ho y Lloyd, 1984). Sin embargo, estas escalas se han visto limitadas en su utilidad debido a problemas relacionados con su validez y fiabilidad. Entre dichos problemas, Furham (1984) señala: (a) interpretaciones del constructo erróneas; (b) elementos de medida inadecuados y sexistas en su lenguaje; y (c) inexistencia de estudios rigurosos acerca de su dimensionalidad. En línea con esta última cuestión Miller, Woehr y Hudspeth, (2002) apuntan lo que consideran el problema más grave de estas escalas: su consideración unidimensional, cuando de hecho, el constructo ha de abordarse desde un claro enfoque multidimensional. Haciéndose eco de estos problemas Miller et al. (2002) desarrollan el Perfil Multidimensional de Ética en el Trabajo (MWEP) que se ha convertido en el instrumento de evaluación más utilizado en la estimación de la PWE. Ha sido utilizado ampliamente para analizar las diferencias en la PWE existentes en diversos ámbitos culturales (Chanzanagh y Akbarnejad, 2011; Li y Madsen, 2009; Ozatalay y Chanzanagh, 2013; Ryan y Tipu 2016; Slabbert y Ukpere, 2011; Woehr, Arciniega, y Lim, 2007); las existentes entre hombres y mujeres (Meriac et al. 2009); las que se producen en las diferentes etapas de la carrera laboral (Pogson, Cober, Doverspike, y Rogers, 2003); las relacionadas con la motivación y el desempeño (Meriac et al. 2015); y, también, las producidas al tener en cuenta las diferentes generaciones (Meriac et al, 2010).

Figura 1. Características generacionales (Elaboración propia a partir de Álvarez, 2016; Chirinos, 2009; Howe y Strauss, 2007; Oh y Reeves, 2014; Palomino et al., 2016; Varas y Yánez, 2016).

En su versión más utilizada, el MWEP es una escala de tipo Likert conformada por 65 ítems agrupados en siete dimensiones (ver Figura 2): (1) Centralidad en el Trabajo, (2) Autoconfianza, (3) Trabajo Duro, (4) Ocio, (5) Moralidad-ética, que se miden cada una con 10 ítems, (6) Retraso de la Gratificación, que se mide con 7 ítems, y (7) Tiempo Perdido, con 8 ítems. Las propiedades psicométricas del MWEP obtenidas a través de diferentes estudios desarrollados por los autores (Miller et al., 2002) muestran unas adecuadas propiedades psicométricas. La validez de constructo del MWEP ha sido establecida mediante el estudio de su dimensionalidad con análisis factoriales confirmatorios que ofrecen buenos índices de ajuste; mediante el análisis de su relación con otras variables generales como la capacidad cognitiva general, la personalidad y las necesidades manifiestas; y específicas laborales como la participación laboral, el compromiso organizacional y la satisfacción laboral; y mediante estudios de generalizabilidad de las puntuaciones obtenidas a través de diferentes nuestras (estudiantes vs. trabajadores). La fiabilidad del MWEP también ha sido puesta a prueba satisfactoriamente a partir de estudios de consistencia interna de las escalas y de estabilidad temporal de las puntuaciones: el coeficiente Alfa de las escalas es adecuado (superior a .80 en todas las escalas menos en la escala de Retraso de la Gratificación (.73); la correlación test-retest arroja valores superiores a .90 para todas las escalas excepto para Retraso de la Gratificación (.83).

PWE y Diferencias Generacionales en el Ecuador

El estudio de las actitudes hacia el trabajo a través de las cohortes generacionales ha sido prioritariamente desarrollado en ámbitos norteamericanos y europeos. De lo que se conoce, en Latinoamérica hay muy poca evidencia empírica que dé cuenta de esta realidad, no obstante; ninguno de estos trabajos ha usado el MWEP. Dada la proximidad e inmediatez de las experiencias vividas por una nación, Didier (2017) señala que las diferencias entre las generaciones deberían describirse en función de hechos locales antes que a partir de hechos globales; es por esto que en el Ecuador, no se podría asumir la configuración de las diferencias generacionales tomando características de otros contextos y más aún si es que se pretende contribuir al conocimiento desde un enfoque teórico, y a la toma de decisiones desde una perspectiva práctica. Particularmente, los ecuatorianos han atravesado por momentos políticos y económicos de inestabilidad que coinciden con la crisis del capitalismo mundial que impactó en la realidad latinoamericana y que a su vez ha moldeado el comportamiento y las expectativas de sus habitantes (Vanoni y Rodríguez, 2017).

En la figura 3 se puede ver los eventos políticos y económicos que han influenciado en el desarrollo del Ecuador.

Figura 3. Hechos históricos, políticos y económicos del Ecuador. (Elaboración propia a partir de Vanoni y Rodríguez, 2017).

La sociedad ecuatoriana ha estado marcada por un sinnúmero de hechos por lo que a saber de la temporalidad de los grupos generacionales propuestos por Howe y Strauss (2007) y Oh y Reeves (2014) se podría decir que la GBB vivió la prosperidad económica del auge bananero y el desarrollo capitalista del Ecuador a diferencia de la GX que fue testigo de la industrialización, el auge petrolero, la dictadura militar, la vuelta a la democracia, la crisis económica, el desempleo, y la aparición de los movimientos sociales de mujeres y protección al medio ambiente. Por el contrario, la GY y la GZ han crecido en el contexto de la dolarización, el feriado bancario y últimamente la llamada “revolución ciudadana”; situaciones que han promovido el desarrollo de actitudes desafiantes, retadoras y autosuficientes.

Los estudios desarrollados en diferentes ámbitos culturales muestran que existen diferencias significativas entre las diferentes generaciones en las dimensiones que componen la PWE (Jobe, 2014; Palomino et al., 2016; Varas y Yañez, 2016; Walt y Jonck, 2016). En concreto las generaciones más mayores (GBB) tienden a dar más valor al trabajo como elemento central en el plan de vida, siendo menos importante el tiempo de ocio y el equilibrio trabajo-vida. Por otro lado, las generaciones intermedias (GX y GY) difieren además entre ellas en la concepción que tienen del trabajo, las primeras considerándolo, en línea con la PWE, como un elemento central de su desarrollo personal y social, frente a las segundas que dan mayor valor al sentido del trabajo, en una perspectiva de búsqueda de felicidad y de conexión con la responsabilidad social. En contraposición con este conocimiento sobre la GZ se ha escrito muy poco y lo que escasamente se sabe se centra en evidencias anecdóticas recopiladas en revistas de difusión más que en estudios empíricos rigurosos. A pesar de ello, atendiendo a las evidencias disponibles parece que muestran un compromiso mayor que las generaciones precedentes con constructos sociales de mayor generalidad que las organizaciones en las que trabajan (como el medioambiente, la equidad social o la transparencia).

En este contexto nos planteamos las siguientes preguntas de investigación

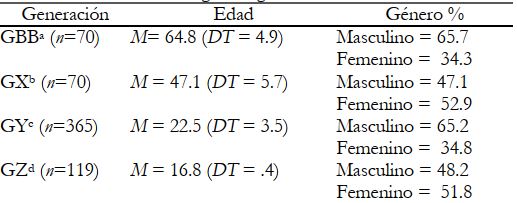

Participantes

615 participantes, con una edad media de 29.08 años (DT = 15.8; rango 16 a 76 años). En la muestra total; el 60,2% eran varones, el 26.0% estudiantes de bachillerato y el 60,9% estudiantes de universidad que a su vez se encontraban trabajando o habían trabajado alguna vez. Los datos se recolectaron en cuatro organizaciones del sur de Ecuador (una pública y tres privadas). La agrupación de los participantes en cada cohorte generacional (véase Tabla 1) se realizó en base a la segmentación propuesta por Howe y Strauss (2007) y Oh y Reeves (2014). Se contó con el consentimiento informado de todos los participantes y específicamente para la GZ se obtuvo el consentimiento informado de sus padres y la autorización escrita de la Institución. Todos los participantes respondieron a la escala de una manera anónima y voluntaria.

Medida

Se utilizó la versión en español de la escala MWEP desarrollada por Woehr et al. (2007) para un estudio transcultural entre tres países, uno de ellos México. Siguiendo las recomendaciones de Epstein, Santo, y Guillemin (2015), previa a la aplicación del instrumento, se realizó una comprobación lingüística con el dialecto ecuatoriano, ya que podrían existir palabras no equivalentes o expresiones propias de la zona en la que se tradujo la herramienta original. Para este proceso intervinieron dos docentes universitarios especialistas en psicología organizacional, dos jefes de talento humano de empresas privadas y 5 estudiantes universitarios. Los cambios que resultaron de esta adaptación fueron menores. Se modificó la descripción de las opciones de respuesta y en lugar de indicar “ Marque FA si usted está fuertemente de acuerdo con la oración ” (versión original en español / mexicano) se indicó “ Marque 5 si usted está totalmente de acuerdo con la oración ” (adaptación lingüística / ecuatoriana). También se modificaron los ítems 26 y 27 invirtiendo el orden de las palabras en el primero y eliminando un sufijo diminutivo en el segundo. Los ítems quedaron de la siguiente manera: (26) “Las personas estarían mejor si dependieran sólo de ellas mismas” y, (27) “El trabajo consume mucho de nuestro tiempo, dejando muy poco para relajarse”. Los elementos finales pueden consultarse en el Apéndice 1. Para identificar las características demográficas de los participantes, se adicionó al cuestionario un apartado inicial que consideraba la fecha de nacimiento, el género, y la actividad actual.

Procedimiento

El MWEP se aplicó en las instituciones en donde permanecían los participantes. El análisis de datos se desarrolló en el programa SPSS 22. La comparación de los valores obtenidos en cada dimensión del MWEP en función de cada generación se realizó con la prueba ANOVA de un factor. El tamaño del efecto se observó a través de la prueba Eta parcial al cuadrado (efecto bajo alrededor del .01, efecto medio alrededor de .06 y efecto alto con valores alrededor de .14).

Resultados

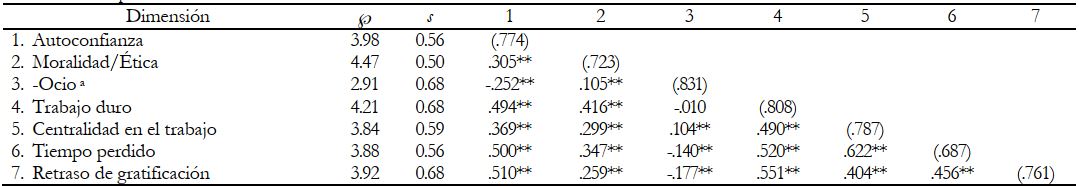

En la Tabla 2 pueden apreciarse los estadísticos descriptivos, fiabilidad e inter-correlaciones entre las dimensiones que conforman el MWEP. Como se ve las puntuaciones promedio oscilan entre moralidad/ética (4.47) y ocio (2.91). La fiabilidad de las puntuaciones en las dimensiones es adecuada: la fiabilidad más baja se registra en tiempo perdido (Alfa = .687) y la más alta en ocio (Alfa = 0.831). El análisis de las inter-correlaciones entre las dimensiones señala la existencia de inter-correlaciones significativas, positivas y moderadas en casi todos los casos.

Tabla 2. Descriptivos e intercorrelaciones entre las dimensiones de MWEP.

El coeficiente de Alfa de Cronbach se muestra entre paréntesis.

aEl promedio de Ocio se invirtió con base a la teoría de la escala original.

**Correlación significativa en el nivel 0,01;

* significant correlation at the .05 level.

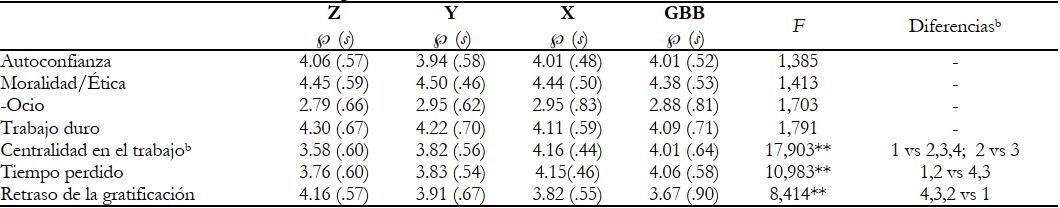

En la Tabla 3 se muestran los resultados obtenidos al analizar las diferencias entre las medias de las dimensiones del MWEP en las diferentes cohortes generacionales. Como se observa, los resultados muestran diferencias significativas en las dimensiones de centralidad en el trabajo con un tamaño de efecto medio alto (Eta parcial al cuadrado: 0.081), tiempo perdido y retraso de la gratificación con un tamaño de efecto medio (Eta parcial al cuadrado: 0.051 y 0.040 respectivamente) Para las dimensiones de autoconfianza, moralidad/ética, ocio y trabajo duro, no se encontraron diferencias significativas.

Al observar entre qué cohortes generacionales existen dichas diferencias, encontramos que con respecto a la Centralidad en el Trabajo la GZ es la que obtiene menor promedio, diferenciándose significativamente de las otras tres generaciones. Además, la GY obtiene también puntuaciones significativamente inferiores a las obtenidas por los GX. En cuanto al Tiempo Perdido, la GZ y la GY obtienen puntuaciones significativamente inferiores a las obtenidas por los GBB y la GX. Con respecto al Retraso de la Gratificación, se halló que las GBB, GX y GY no se distinguen entre sí; mientras que la GZ mostró un nivel más alto en la percepción de esta dimensión.

Tabla 3. Diferencias de medias entre las cohortes generacionales.

**La diferencia entre generaciones es significativa en el nivel .01

*La diferencia es significativa en el nivel .05

aPara distinguir diferencias entre generaciones se aplicó la prueba post-hoc de Tukey con un nivel de significancia de .5

bDiferencias implica los subgrupos establecidos en base a las pruebas Pos-Hoc con análisis de Tukey: 1=Z, 2=Y, 3=X y 4=GBB

Discusión

El presente trabajo ha examinado las diferencias y similitudes entre las cuatro cohortes generacionales que conviven y convivirán en los ambientes laborales respecto de sus actitudes y valores hacia el trabajo expresados a través de la PWE. Tal como señalan los estudios previos (Meriac et al., 2010; Woehr et al., 2007) desarrollados en poblaciones de Estados Unidos, Korea y México, en el Ecuador también se evidencian diferencias entre las cuatro cohortes generacionales. Se hallaron diferencias significativas en las dimensiones de Centralidad en el Trabajo, Tiempo Perdido y Retraso de la Gratificación, mientras que, para las dimensiones de Autoconfianza, Moralidad-ética, Ocio y Trabajo Duro no se hallaron diferencias.

En concreto, en la dimensión de centralidad en el trabajo la GX y la GBB obtienen puntuaciones significativamente superiores respecto de la GY y la GZ. Lo que vendría a indicar que las nuevas generaciones que se introducen en el mercado de trabajo consideran a esta dimensión un aspecto poco relevante para su proyecto de vida respecto de las generaciones precedentes.

En la dimensión de tiempo perdido aparecen resultados similares: las puntuaciones que obtienen la GX y la GBB son significativamente superiores a las obtenidas por la GY y la GZ. Mostrando, así cómo las primeras conceden una mayor importancia al uso efectivo y productivo del tiempo que las segundas. Los resultados sugieren que la GX y la GBB dan mayor importancia al tiempo perdido y a la centralidad del trabajo. Al ser generaciones orientadas a los resultados, independientes y leales a sus empresas, no conciben malgastar el tiempo puesto que este debe usarse productivamente y de una manera efectiva para conseguir el mejor provecho. Estas actitudes son reforzadas por los hechos sociales, políticos y económicos del Ecuador (1946 - 1964) como el auge y la debacle del banano y el ingreso al capitalismo (Vanoni y Rodríguez, 2017).

Todo esto argumenta por qué estas dos generaciones dan un alto valor al trabajo y la importancia de que el tiempo sea empleado de la mejor manera. En contraste, la GY se ha desarrollado en un contexto completamente diferente influenciado por la tecnología y la dolarización en el que el trabajo ha perdido parte de su centralidad y en el que la optimización del tiempo en términos productivos ha perdido importancia (Figueroa, Rodríguez, Díaz y Zapata, 2018). Por último, en la dimensión de retraso de la gratificación, la GZ obtiene puntuaciones significativamente superiores a las obtenidas por la GY, la GX y la GBB.

Ello indica que la generación más joven tiene una valoración positiva de la espera necesaria para conseguir las recompensas que las generaciones precedentes. La GZ, al ser personas comprometidas con el bienestar mundial -medio-ambiente, equidad social- prefieren trabajar en proyectos a largo plazo por medio de los cuales puedan contribuir a esta causa, anteponen privarse de satisfacciones inmediatas si sienten que pueden hacer algo por preservar el bienestar a largo plazo Magallón (2016). Frente a ellos se encuentra la GY, quienes esperan respuestas inmediatas a sus peticiones. Tienen anclada su vida al cumplimiento de logros que es lo que les da felicidad (Varas y Yánez, 2016).

Nuestros hallazgos están parcialmente en línea con los estudios previos. Sin embargo, las diferencias encontradas no reproducen exactamente las evidencias de estudios similares en poblaciones norteamericanas (por ejemplo, Jobe, 2014). Es importante reconocer que en el Ecuador se evidencia la presencia de grupos culturales diferentes, sean estos inmigrantes de otros países (multiétnico), diversos grupos culturales propios del estado o pueblos originarios de la nación (pluriculturalidad) cuya coexistencia dentro de un mismo espacio pueden influir en la percepción hacia el trabajo; lo que llevaría a pensar si las diferencias encontradas entre las generaciones ecuatorianas son independientes de la cultura y la etnia; por lo que sería importante estudiar las diferencias generacionales en relación a estos aspectos.

Una cuestión adicional relevante es que ninguna de las investigaciones previas incluyó el análisis de la GZ. Nuestros resultados apuntan a que esta generación se diferencia de las anteriores en algunos de los aspectos que conforman la PWE como estar más dispuesto al aplazamiento de las recompensas, estar menos centrados en el trabajo y usar su tiempo para actividades productivas. Al respecto, Magallón (2016) señala que en la actualidad el avance de la sociedad está vinculado a la existencia de nexos suficientemente fuertes entre la realidad local y la globalidad, y entre ambientes institucionales cuyas relaciones dependen en gran medida de las habilidades de la GZ quienes con su “ADN social” han demostrado ser capaces de promover comunidades que permitan el desarrollo replicable y sostenible de los aportes generados. Lo anterior tiene, sin duda, importantes implicaciones en el ámbito de los procesos de gestión de personas en los contextos organizacionales. De hecho, constituye un importante insumo para que dichos procesos de gestión sean modificados con el objetivo de recoger estas actitudes y valores de la GZ cuya incorporación al mercado laboral es inminente. El estudio de qué características han de tomar estos procesos para atender a estas necesidades es una cuestión que requiere de investigación futura.

En cualquier caso, la evidencia acerca de las diferencias en el PWE entre las diversas cohortes generacionales dista mucho de ser concluyentes. Como contraste a nuestros resultados y a los de Meriac et al., (2010) y Jobe (2014) en los que se encuentran más similitudes que diferencias en lo que concierne a las dimensiones de ocio, trabajo duro y retraso de la gratificación, otros autores no han encontrado diferencias sustantivas entre las distintas cohortes (Costanza y Finkelstein, 2015; Zabel et al. 2017). En su lugar, hay estudios que evidencian la presencia de diferencias significativas entre la GBB quienes muestran una mayor inclinación por el trabajo duro y una menor perspectiva frente al retraso de la gratificación con relación a los GX y GY. Estas disparidades indican la necesidad de continuar con la exploración de la existencia de dichas diferencias y de sus implicaciones en términos prácticos (Walt y Jonck, 2016).

Respecto de las implicaciones prácticas, nuestros resultados señalan como la PWE enfocada en las cohortes generacionales es un nuevo insumo que debe ser considerado dentro de la estrategia para la gestión de los talentos. Las dimensiones de la PWE pueden ser introducidas como competencias en el análisis y diseño de puestos y derivar un elemento de estudio para el reclutamiento, la selección, la evaluación del desempeño y la formación de los colaboradores. De igual forma las diferencias encontradas pueden ser analizadas para el diseño de planes de incentivos y calidad de vida con la finalidad de comprometer a los nuevos talentos.

A pesar de los resultados mostrados, nuestro estudio tiene algunas limitaciones que deben ser señaladas. En primer lugar, la muestra de la GZ está compuesta únicamente por participantes de 16 y 17 años. No se han considerado personas de menor edad, ya que su contacto con la realidad laboral es nulo, lo que resulta en que existe muy poca variedad de edad dentro de la cohorte y, en sentido estricto, no puede hablarse de características de la cohorte sino más bien de ese grupo de edad. Atendiendo a este hecho, el estudio de las características de la GZ debiera contemplar un mayor rango de edades y, adicionalmente, la adaptación de los instrumentos de medida al contexto experiencial de esas edades.

En segundo lugar, es necesario señalar que una de las variables que pueden afectar los resultados encontrados es la condición laboral. El 90% de los participantes de la GBB, de la GX y de la GY indicaron que al momento de llenar el cuestionario se encontraban trabajando o al menos alguna vez habían trabajado; pero el 69% de los participantes de la GZ eran estudiantes que nunca habían trabajado. Ello lleva a la necesidad de comparar las cohortes generacionales también a través de grupos de participantes sin experiencia laboral para poder apreciar el grado en el que existen diferencias en la PWE entre aquellas personas de la misma generación que tienen experiencia laboral y aquellas que no la tienen.

Conclusiones

El trabajo de este manuscrito aporta un mejor conocimiento de los valores y actitudes hacia el trabajo diferenciado entre las cuatro generaciones que en un futuro próximo convivirán en el mercado de trabajo. Los resultados permiten avanzar en el conocimiento teórico acerca de dichas diferencias generacionales, así como ser trasladados al ámbito de la gestión de recursos humanos en la toma de decisiones acerca de las principales prácticas de gestión de la fuerza laboral.

References

Álvarez, P. (2016). La generación Z toma el relevo a los millennials. Cinco Dias; Madrid. Retrieved from https://search.proquest.com/docview/1761269122/abstract/32F0202C3FA74E47 PQ/1 [ Links ]

Blood, M.R. (1969). Work values and job satisfaction. Journal of Applied Psychology, 53, 456-459. doi: 10.1037/h0028653 [ Links ]

Bongiovanni, N., & Soler, C. (2016). Catacterísticas y expectativas laborales de la Generción “Y”. XXXI Congreso Nacional de ADENAG Universidad Nacional de Villa María, Facultad de Ciencias Económicas . Retrieved from https://www.adenag.org.ar/storage/revista/dVbDkY8PFzz4U5K2BQwIgas3QW u5pRsZjNt1qJm0.pdf#page=15 [ Links ]

Borgmann, A. (1992). Review of Review of Work, Inc.: A Philosophical Inquiry. Journal of Business Ethics, 11(11), 830-868. doi: 10.2307/25130288 [ Links ]

Buchholz, R. (1978). An empirical study of contemporary beliefs about work in American society. Journal of Applied Psychology, 63, 219-227. doi: 10.1037/0021-9010.63.2.219 [ Links ]

Cennamo, L., & Gardner, D. (2008). Generational differences in work values, outcomes and person-organisation values fit. Journal of Managerial Psychology, 23(8), 891-906. doi: 10.1108/02683940810904385 [ Links ]

CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (2013), Sistemas de protección social en América Latina y el Caribe: Ecuador (LC/W.552), Santiago. Disponible a través de: https://www.cepal.org/es/publicaciones/4097-sistemas-proteccion-social-america-latina-caribe-ecuador [ Links ]

CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (2018), Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2018 (LC/PUB.2019/1-P), Santiago. Disponible a través de: https://repositorio.cepal.org/handle/11362/44326 [ Links ]

Chanzanagh, H. E., & Akbarnejad, M. (2011). Examining MWEP and its validity in an Islamic society: A national study in Iran. Procedia - Social and Behavioral Sciences (Vol. 30, pp. 1430-1437). doi: 10.1016/j.sbspro.2011.10.278 [ Links ]

Chirinos, N. (2009). Características generacionales y los valores. Su impacto en lo laboral. Observatorio Laboral Revista Venezolana, 2(4), 6. Retrieved from >http://www.redalyc.org/html/2190/219016846007/ [ Links ]

Costanza, D. P., & Finkelstein, L. M. (2015). Generationally Based Differences in the Workplace: Is There a There There? Industrial and Organizational Psychology, 8(3), 308-323. doi: 10.1017/iop.2015.15 [ Links ]

Didier, N., & Didier, N. (2017). Los hijos de la democracia: rasgos, valores individuales, laborales y sociales en Chile. Revista de psicología (Santiago), 26(2), 50-65. doi.org/10.5354/0719-0581.2017.47949 [ Links ]

Earle, H. A. (2003). Building a workplace of choice: Using the work environment to attract and retain top talent. Journal of Facilities Management; Bingley, 2(3), 244-257. doi: 10.1108/14725960410808230 [ Links ]

Epstein, J., Santo, R. M., & Guillemin, F. (2015). A review of guidelines for cross-cultural adaptation of questionnaires could not bring out a consensus. Journal of Clinical Epidemiology, 68(4), 435-441. doi.org/10.1016/j.jclinepi.2014.11.021 [ Links ]

Figueroa, T., Rodriguez, K., Díaz, D., & Zapata, A. (2018). Actitudes en torno a las brechas generacionales en el trabajo: desarrollo y validación de una escala. Revista Iberoamericana de Psicología: Ciencia y Tecnología, 11(2), 61-68. [ Links ]

Finkelstein, L. M., Truxillo, D., Fraccaroli, F., and Kanfer, R. (eds.). (2015). Facing the Challenges of a Multi-Age Workforce: A Use-Inspired Approach. New York, NY: Routledge [ Links ]

Furnham, A. (1984). The protestant work ethic: A review of the psychological literature. European Journal of Social Psychology, 14(1), 87-104. doi: 10.1002/ejsp.2420140108 [ Links ]

Giorgi, L., & Marsh, C. (1990). The protestant work ethic as a cultural phenomenon. European Journal of Social Psychology, 20(6), 499-517. doi.org/10.1002/ejsp.2420200605 [ Links ]

Goldstein, B., & Eichhorn, R. (1961). The changing Protestant ethic: Rural patterns in health, work and leisure. American Sociological Review, 26, 557-565. doi: 10.2307/2090254 [ Links ]

Golik, M. (2013). Las expectativas de equilibrio entre vida laboral y vida privada y las elecciones laborales de la nueva generación. Cuadernos de Administración, 26(46), 107-133. Recuperado a partir de http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuadernos_admon/article/view/5656 [ Links ]

Hammond, P., & Williams, R. (1976). The Protestant ethic thesis: A social psychological assessment. Social Forces, 54, 579-589. doi: 10.2307/2576283 [ Links ]

Hernaus, T., & Vokic, N. P. (2014). Work design for different generational cohorts: Determining common and idiosyncratic job characteristics. Journal of Organizational Change Management, 27(4), 615-641. doi: 10.2307/2576283 [ Links ]

Ho, R., & Lloyd, J.I. (1984) Development of an Australian work ethic scale. Australian Psychologist, 19, 321-332. doi: 10.1080/00050068408255438 [ Links ]

Howe, N., & Strauss, W. (2007). The Next 20 Years: How Customer and Workforce Attitudes Will Evolve. Harvard Business Review, 85(7/8), 41-52. Retrieved from https://hbr.org/2007/07/the-next-20-years-how-customer-and-workforce- attitudes-will-evolve [ Links ]

Jobe, L. L. (2014). Generational differences in work ethic among 3 generations of registered nurses. The Journal of Nursing Administration, 44(5), 303-308. doi: 10.1097/NNA.0000000000000071 [ Links ]

Kyles, D. (2005). Managing Your Multigenerational Workforce. Strategic Finance; Montvale, 87(6), 52-55. doi: 10.1108/hrmid.2006.04414cad.003 [ Links ]

Li, J., & Madsen, J. (2009). Chinese workers' work ethic in reformed state-owned enterprises: implications for HRD. Human Resource Development International, 12(2), 171-188. doi: 10.1080/13678860902764100 [ Links ]

Lyons, S., & Kuron, L. (2014). Generational differences in the workplace: A review of the evidence and directions for future research. Journal of Organizational Behavior, 35(S1), S139-S157. doi: 10.1002/job.1913 [ Links ]

Magallón, R. (2016). El ADN de la Generación Z. Entre la economía colaborativa y la economía disruptiva. Revista de Estudios de Juventud, 114, 29-44. Disponible en https://goo.gl/som5JN [ Links ]

Meriac, J. P., Poling, T. L., & Woehr, D. J. (2009). Are there gender differences in work ethic? An examination of the measurement equivalence of the multidimensional work ethic profile. Personality and Individual Differences, 47(3), 209-213. doi: 10.1016/j.paid.2009.03.001 [ Links ]

Meriac, J. P., Thomas, A. L. E., & Milunski, M. (2015). Work ethic as a predictor of task persistence and intensity. Learning and Individual Differences, 37(Supplement C), 249-254. doi: 10.1016/j.lindif.2014.11.006 [ Links ]

Meriac, J. P., Woehr, D. J., & Banister, C. (2010). Generational Differences in Work Ethic: An Examination of Measurement Equivalence Across Three Cohorts. Journal of Business and Psychology, 25(2), 315-324. doi: 10.1007/s10869-010- 9164-7 [ Links ]

Miller, M. J., Woehr, D. J., & Hudspeth, N. (2002). The Meaning and Measurement of Work Ethic: Construction and Initial Validation of a Multidimensional Inventory. Journal of Vocational Behavior, 60(3), 451-489. doi:/ 10.1006/jvbe.2001.1838 [ Links ]

Mirels, H.L., & Garrett, J.B. (1971). The Protestant ethic as a personality variable. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 36, 40-44. doi: 10.1037/h0030477 [ Links ]

Oh, E., & Reeves, T. C. (2014). Generational Differences and the Integration of Technology in Learning, Instruction, and Performance. En Handbook of Research on Educational Communications and Technology (pp. 819-828). Springer, New York, NY. doi: 10.1007/978-1-4614-3185-5_66 [ Links ]

Ozatalay, K. C., & Chanzanagh, H. E. (2013). Examining the Validity of MWEP Scale in Turkish Culture. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 82 (Supplement C), 220-225. doi: 10.1016/j.sbspro.2013.06.249 [ Links ]

Palomino, J. A. H., Medina, J. de J. E., & Arellano, M. A. (2016). Diferencias en los motivadores y los valores en el trabajo de empleados en empresas maquiladoras. Contaduría y Administración, 61(1), 58-83. doi: 10.1016/j.cya.2015.09.003 [ Links ]

Pogson, C. E., Cober, A. B., Doverspike, D., & Rogers, J. R. (2003). Differences in self-reported work ethic across three career stages. Journal of Vocational Behavior, 62(1), 189-201. doi: 10.1016/S0001-8791(02)00044-1 [ Links ]

Ray, J.J. (1982). The Protestant ethic in Australia. Journal of Social Psychology, 116, 127-138. doi: 10.1080/00224545.1982.9924402 [ Links ]

Real, K., Mitnick, A. D., & Maloney, W. F. (2010). More Similar than Different: Millennials in the U. S. Building Trades. Journal of Business and Psychology, 25(2), 303-313. doi.org/10.1007/s10869-010-9163-8 [ Links ]

Ryan, J. C. & Tipu, S. A. A. (2016). An Empirical Alternative to Sidani and Thornberry's (2009) «Current Arab Work Ethic»: Examining the Multidimensional Work Ethic Profile in an Arab Context. Journal of Business Ethics: JBE; Dordrecht, 135(1), 177-198. doi: 10.1007/s10551-014-2481-4 [ Links ]

Slabbert, A., & Ukpere, W. I. (2011). A comparative analysis of the Chinese and South African work ethic. International Journal of Social Economics, 38(8), 734-741. doi: 10.1108/03068291111143929 [ Links ]

Smith, V. O., & Smith, Y. S. (2011). Bias, history, and the Protestant Work Ethic. Journal of Management History, 17(3), 282-298. doi.org/10.1108/17511341111141369 [ Links ]

Vanoni, G., & Rodríguez, C. (2017). Los conglomerados empresariales en el Ecuador: un análisis histórico, económico y político. (Business Groups in Ecuador: a Historical, Economic and Political Analysis). Apuntes del CENES; Tunja, 36(63), 247-278. doi: 10.19053/01203053.v36.n63.2017.5456 [ Links ]

Varas, A. P., & Yáñez, T. A. (2016). Caracterización de los profesionales de la Generación Millennials de Arica y Parinacota, Chile, desde una mirada del capital Intelectual. Interciencia; Caracas, 41(12), 812-818. Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5747492 [ Links ]

Walt, F. van der, & Jonck, P. (2016). Work ethics of different generational cohorts in South Africa. African Journal of Business Ethics, 10(1). doi.org/10.15249/10-1-101 [ Links ]

Weber, M. (1958). The Protestant Ethic and the spirit of capitalism (T. Parsons, Trans.). New York: Scribners. (Original work published 1904-1905). [ Links ]

Woehr, D. J., Arciniega, L., & Lim, D. (2007). Examining Work Ethic Across Populations: A Comparison of the Multidimensional Work Ethic Profile Across Three Diverse Cultures. Educational and Psychological Measurement, 67(1), 154-168. doi: 10.1177/0013164406292036 [ Links ]

Zabel, K. L., Biermeier-Hanson, B. B. J., Baltes, B. B., Early, B. J., & Shepard, A. (2017). Generational Differences in Work Ethic: Fact or Fiction?. Journal of Business and Psychology, 32(3), 301-315. doi: 10.1007/s10869-016-9466-5 [ Links ]

Recibido: 20 de Septiembre de 2018; Revisado: 25 de Marzo de 2019; Aprobado: 29 de Abril de 2019

texto en

texto en