Mi SciELO

Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Accesos

Accesos

Links relacionados

-

Citado por Google

Citado por Google -

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO -

Similares en Google

Similares en Google

Compartir

Anales de Psicología

versión On-line ISSN 1695-2294versión impresa ISSN 0212-9728

Anal. Psicol. vol.36 no.1 Murcia ene./abr. 2020 Epub 07-Dic-2020

https://dx.doi.org/10.6018/analesps.36.1.343131

Artículo original

Estado actual sobre la opinión e implantación en la sociedad de los psicólogos en España. Un estudio exploratorio

1Universidad Antonio de Nebrija (España)

2 ESCP Europe Business School. (España)

Existen pocos estudios que presenten la imagen de la profesión de psicología en el contexto español. Este estudio de tipo descriptivo y correlacional, tiene como objetivo describir el estado actual de la opinión que existe en la sociedad española. Se obtiene una muestra de 920 personas de forma incidental utilizando como instrumento un cuestionario específico. Se realiza un análisis descriptivo de las respuestas que generan un patrón global y se hace un agrupamiento por clúster, que divide a la muestra en cuatro perfiles específicos de respuestas. Los principales resultados indican que las opiniones son en general positivas, aunque todavía existen algunos mitos y visiones más tradicionales que se observan en algunos clústers, por lo que se ha de seguir trabajando en aumentar y difundir el conocimiento de la sociedad en relación con la profesión.

Palabras clave: Opinión; Actitud; Psicológo/A; Psicología

Introducción

Ha pasado mucho tiempo desde que la psicología entrara en las aulas universitarias de España y desde que la carrera se constituyera como licenciatura de psicología. Como fechas más destacadas, se pueden citar la creación en 1949 del Departamento de Psicología Experimental del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la constitución de la Sociedad Española de Psicología en 1952, o 1968, año en el que se establece la licenciatura en psicología en las Universidades de Madrid y Barcelona (Siguán, 1977).

A partir de los años 70, la psicología empieza a desprenderse poco a poco de la tutela filosófica, en la Universidad Autónoma de Madrid, con un innovador plan de estudios en la facultad de Filosofía y letras, donde a partir del segundo año la presencia de las materias propias de la disciplina psicológica es total (Blanco, 2001). Con el surgimiento de estudios de psicología en otras universidades españolas (como por ejemplo en la Universidad de Granada en el año 1974 o la Universidad de Murcia en el año 1975), se siguen introduciendo cambios curriculares importantes en las décadas de los 70-80, con cambios en los planes de estudio y el desarrollo de las especialidades, primero con el desarrollo de la licenciatura en psicología y posteriormente, con el grado en psicología (a partir de 2009) y el desarrollo del máster en Psicología General Sanitaria (a partir de 2014).

En nuestro país, el ejercicio de la psicología comienza a desarrollarse en la década de los 60, y es a finales de 1979 cuando se institucionaliza, con la creación del Colegio Oficial de Psicólogos, mediante una Ley, exigiendo ser licenciado o graduado en psicología (y otros títulos homologados) y estar inscrito en un Colegio Oficial de Psicólogos para poder ejercerla (Santolaya, 2012).

El estudio de las publicaciones en revistas de psicología nos ofrece, según Alcaín y Ruíz-Gálvez (1998), un mejor conocimiento de la evolución y el estado actual de la disciplina, sobre todo desde la perspectiva de la investigación. A la vista de los resultados obtenidos por estas autoras, del análisis de las 104 revistas especializadas en psicología durante los años 70-90, se puede concluir que la psicología en España es una disciplina que ha ido desarrollándose durante todo el período estudiado, detectándose un mayor crecimiento durante la década de los años 80, alcanzando cierta estabilidad a partir de 1990. La evolución de la disciplina, se manifiesta en la aparición de revistas de distintas especialidades y en la desaparición de revistas de ámbito general. Se observa cómo la psicología es una disciplina en constante evolución, que se mantiene al día y con un especial interés por conseguir mayor difusión de los resultados de sus investigaciones (Alcaín y Ruíz-Gálvez (1998).

Gracias a estos importantes acontecimientos de la psicología en España, la psicología ha logrado adentrarse en toda nuestra sociedad y hoy goza de un estatus impensable hace unas pocas décadas. Hoy en día, prácticamente no hay un área de conocimiento o disciplina que no requiera la presencia de un profesional de la psicología.

Existen pocos estudios acerca de la imagen que tiene la psicología para la población española en la actualidad. Buela-Casal, y cols. (2005), analizan la percepción de la psicología vinculada a la profesión sanitaria y a la demanda de atención en salud mental, mediante encuesta en todas las provincias de España y teniendo en cuenta las variables, de sexo, edad y profesión. Estos autores encontraron como principales resultados una clara preferencia de la población por demandar psicólogos en situaciones de alteración emocional, catástrofe o emergencia, mostrándose claramente a favor de la consulta psicológica (porcentajes superiores al 50%), frente a la demanda de la consulta psiquiátrica (valores inferiores al 50%) (Buela-Casal, y cols. 2005).

En el ámbito profesional, y según el estudio sobre la situación de la Psicología Clínica en la Comunidad de Madrid, la figura del psicólogo goza de gran reconocimiento en el ámbito clínico, valorada positivamente tanto en atención primaria como en diferentes áreas de la atención especializada (psiquiatría, neurología, oncología, cardiología, ginecología, etc.) (Duro, 2016).

Teniendo esto en cuenta, encontramos que en la actualidad no disponemos de una medida que pueda orientarnos sobre la opinión y conocimiento que tiene la población española sobre la figura del psicólogo/a en general, ni sobre su trabajo y sobre su forma de trabajar en particular. En muchos casos solo se encuentran opiniones en blogs, foros y otros medios que podemos encontrar en internet. Opiniones que en muchos casos no dejan de ser primeras impresiones, estando éstas elaboradas con muy poca información objetiva. No obstante, sabemos desde la psicología social que esas primeras impresiones pueden ejercer efectos fuertes y estables en las percepciones que otras personas tienen de nosotros; igualmente pueden ejercer potentes efectos sobre el comportamiento hacia nuestro colectivo debido a la manera en la que nos percibe la población (Baron y Byrne, 2005). Es evidente que el proceso de percepción no ocurre en el vacío social, la percepción social e interacción son inseparables, existiendo por tanto un contexto dinámico de interacción (Cantillo y Bueno, 2012).

Una orientación a este respecto puede favorecer el modo de dar a conocer esta profesión de una manera más profunda y realista, abriendo de una forma más amplia el trabajo psicológico a toda la sociedad.

Objetivo

El objetivo general del presente estudio es describir el estado actual de la opinión sobre la psicología que existe en la sociedad española, planteando tanto aspectos generales sobre el colectivo de psicólogos/as como aspectos concretos de su trabajo e implantación en la sociedad. Como objetivos específicos se describirán las características de la muestra y se estudiará el patrón de respuestas para ver si muestran alguna tendencia de agrupación.

Método

Diseño del estudio

Se trata de un estudio descriptivo y correlacional. Este tipo de diseños se utilizan en las primeras fases de los estudios de investigación para obtener un diagnóstico de situación que oriente para futuras intervenciones o estudios experimentales.

Participantes

En el presente estudio se ha contado con una muestra de 920 personas. El muestreo se ha realizado de forma incidental. El método incidental es un método de muestreo de tipo no probabilístico, donde los individuos se eligen de manera casual, sin ningún tipo de juicio previo. En este tipo de muestreo es evidente que las muestras pueden no ser representativas debido al tipo de selección realizado; estas muestras se basan en supuestos generales sobre la distribución de las variables en la población. No obstante, las encuestas no probabilísticas no deben ser despreciadas, deben ser presentadas con sus características originales, siendo en general sus resultados útiles y orientadores si se hace un uso correcto y adecuado de ellos (Pimienta, 2000).

Herramientas de evaluación

Para el objetivo del presente estudio se ha diseñado una encuesta específica para el fin propuesto. La encuesta se nutre de una actividad realizada dentro del programa de estudios por los alumnos del grado en psicología de una universidad española. En esta actividad se tomó información cualitativa sobre cuál era la imagen y/o prejuicios que la población tiene sobre los psicólogos. Luego, a partir de esta información, se hizo un primer diseño de la encuesta. Un conjunto de expertos depuró el enunciado de las distintas cuestiones y redujo de forma considerable el número de preguntas debido al solapamiento de contenidos.

El cuestionario final utilizado consta de un total de 25 preguntas que versan sobre opiniones sobre la psicología, sobre la realización del trabajo de la profesión y sobre aspectos de su implantación en la sociedad. De estas 25 preguntas, 18 cuestiones se responden a través de una escala tipo Likert de 10 puntos. Las escalas tipo Likert son un método sencillo por la simplicidad de su confección y aplicación, sus características no son inferiores a otros tipos de escalas, sitúan a cada individuo en un punto determinado, y tienen en cuenta la amplitud y la consistencia de las respuestas actitudinales (Elejabarrieta e Íñiguez, 2000; Morales, Urosa y Blanco, 2003). Las cuatro preguntas restantes son de carácter cualitativo, en ellas se pregunta por una descripción del profesional de la psicología, si se ha acudido en alguna ocasión a estos profesionales, los ámbitos laborales donde puede desempeñar su trabajo y cuándo se cree necesario acudir a consulta psicológica.

Para estas 18 preguntas en escala tipo Likert se ha calculado el α de Cronbach, obteniéndose un valor de .66, un valor cercano a .70. Para Nunnally (1978) puede ser suficiente en las primeras fases de la investigación un valor de fiabilidad de .60 o .50; igualmente un valor de .70, es adecuado dentro de un análisis exploratorio estándar. Para Huh, Delorme y Reid (2006) el valor de fiabilidad en investigación exploratoria debe ser igual o mayor a .6. De forma específica para las variables 8, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 21, 24 y 25 que muestran la opinión de los encuestados hacia la psicología y los psicólogos, el valor obtenido por el α de Cronbach alcanza el .78.

Además, se recoge información de tipo sociodemográfico y de carácter básico (edad, sexo, nivel de estudios y ocupación profesional).

Análisis de datos

En primer lugar, se ha realizado un análisis estadístico descriptivo de las respuestas dadas a la encuesta para presentar la estructura de los datos recogidos (Orellana, 2001) y la descripción del colectivo estudiado que ha contestado a la encuesta (Martín y Cabero, 2007).

En segundo lugar, se ha procedido a un análisis de correlación entre todas las preguntas de la encuesta para estudiar las relaciones existentes entre las preguntas. Derivado de esto, se ha procedido a realizar algoritmos de agrupamiento o clúster para buscar patrones de respuestas o tipologías que existen dentro de la muestra (Kaufman y Rousseeuw, 2005). El análisis de clúster se ha hecho en dos fases: en primer lugar, aplicación de la técnica K-Medias, que utiliza lógica tradicional en la que una respuesta de un sujeto solo pertenece a un clúster (Ortuño-Sierra, Fonseca-Pedrero, Sastre y Muñiz, 2017), y en segundo lugar, el método C-Medias, que utiliza lógica difusa, en la que cada respuesta pertenece a todos los centroides, pero en distintas proporciones, según la cercanía a cada uno de ellos. En estudios de opinión, es útil la utilización de la lógica tradicional inicialmente para confirmar los centroides y la existencia de clúster. En una segunda fase, es útil utilizar lógica difusa para ver si el resultado final de los patrones y el peso de cada uno de ellos frente a los demás y frente al conjunto de la muestra o de la población es más cercano a la realidad (Kaufman y Rousseeuw, 2005).

El análisis de los datos referente a descriptivos, correlaciones y K-Medias, se ha realizado con el programa SPSS versión 21. Se ha elaborado con R (R-Studio versión 1.1.442) la tabla correspondiente a C-Medias.

Resultados

Descripción de la muestra

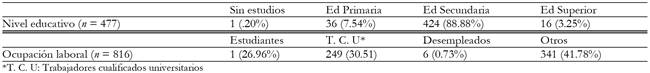

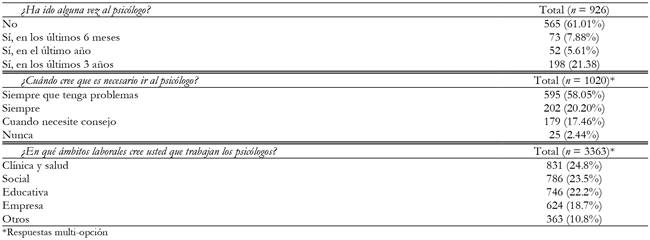

Un 66.5% de la muestra está compuesta por mujeres, con una edad media de 32.3 años y un rango de 16-90 años, los hombres son un 33.5% de la muestra con una edad media de 21,7 años y con una edad entre 17 y 33 años. Un 46.9% ha completado educación secundaria y respecto a la ocupación laboral, la muestra se divide entre estudiantes, trabajadores cualificados y no cualificados, destacando un 27.06% de trabajadores cualificados (Tabla 1). En la Tabla 2 vemos que algo más de la mitad de la muestra (63.6%) dice no haber ido nunca al psicólogo. Cuando se pregunta por los ámbitos de trabajo del psicólogo, la respuesta más frecuente es “clínica y salud” con 831 veces, (24.8%), seguida del ámbito “social” (23.5%), y “educativa” con un 22.2%. La mayor parte de la muestra cree que se debe ver a un psicólogo “siempre que tenga problemas” (54.9%).

Respuestas al cuestionario

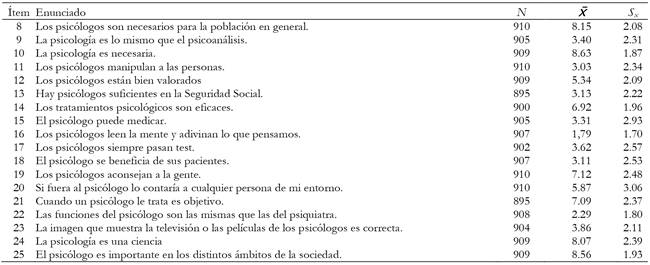

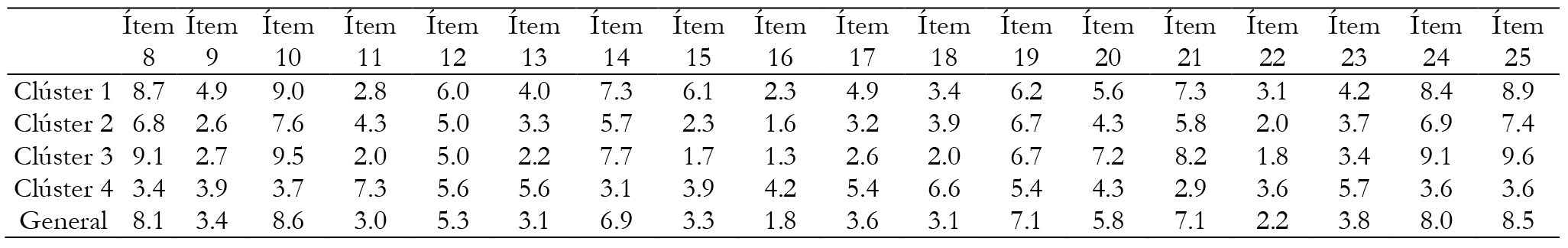

Las respuestas al cuestionario desde el ítem 8 al ítem 25 se contestan a través de una escala tipo Likert. Los resultados de dichos ítems se resumen en una tabla de estadísticos descriptivos (Tabla 3) en un rango de respuesta de 1 a 10.

Las 18 preguntas realizadas se agrupan en dos áreas. Por un lado, se pregunta sobre la opinión de los encuestados acerca de los psicólogos. Esto se pregunta en los ítems: 8, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 21, 24 y 25 (los ítems 11 y 18 son inversos). Una mayor puntuación indicaría una opinión más favorable hacia los psicólogos. Y por otro lado, se investigó el nivel de conocimiento que tenían los encuestados sobre la profesión y sobre los psicólogos y estereotipos que suele tener la población (ítems: 9, 13, 15, 16, 17, 19, 22 y 23). En este caso, una mayor puntuación indicaría mayor desconocimiento de la profesión en todas las preguntas excepto en el ítem 19 (“los psicólogos aconsejan a la gente”).

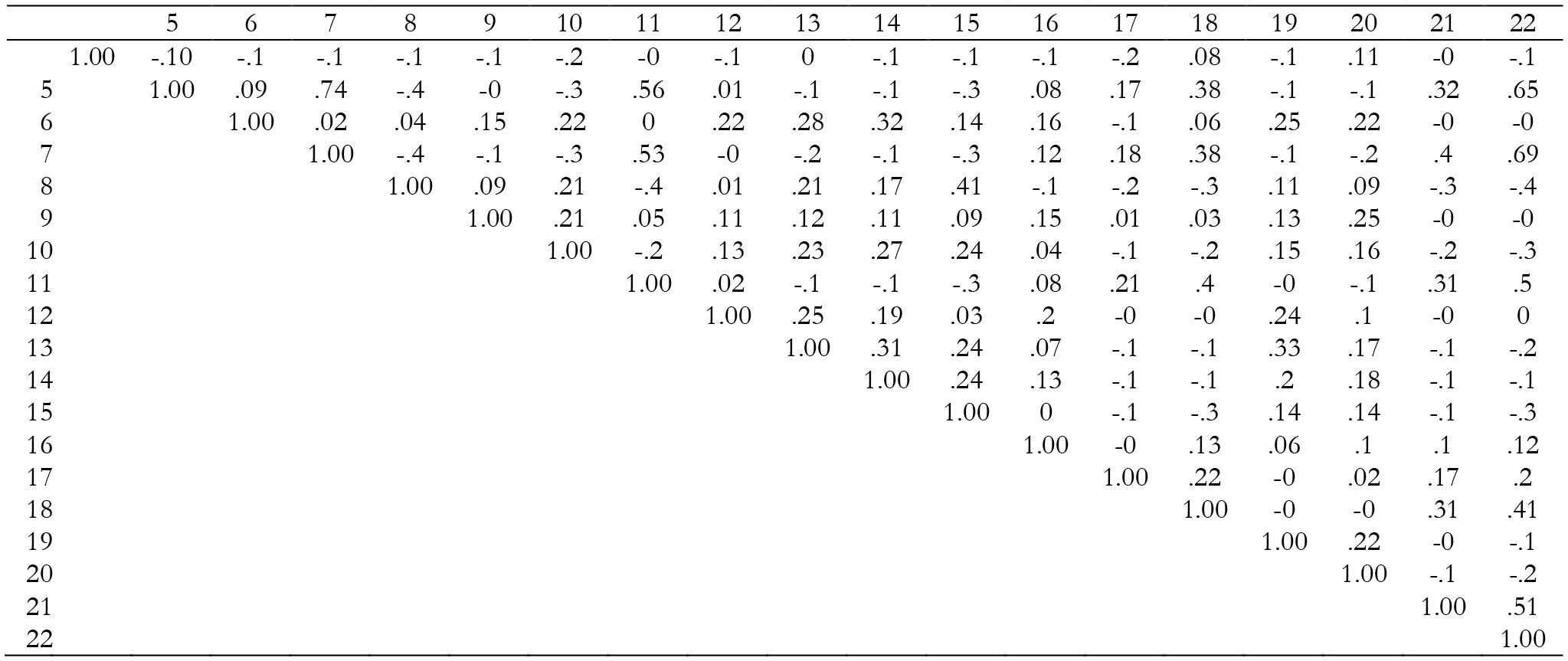

Análisis de la relación entre variables

Para explorar las relaciones entre variables se elaboró una tabla de correlaciones (Tabla 4). Se encuentra correlación entre el ítem 8 (“Los psicólogos son necesarios para la población en general”) y el ítem 10 (“La psicología es necesaria”) (.74). Entre las variables de correlación inversa la más importante corresponde al ítem 10 (“La psicología es necesaria”) y el ítem 11 (“Los psicólogos manipulan a las personas”) (-.43) (Tabla 4).

Cabe resaltar la gran proporción de pares cuya correlación es casi nula. Dicha cuestión puede deberse a dos razones. En primer lugar, esto ocurre cuando las preguntas inciden en aspectos muy diferentes, y en segundo lugar, puede deberse a la diversidad de respuestas ya que pueden contrarrestarse unas con las otras, si tienen sentidos opuestos. Después de estudiar la dispersión de las desviaciones típicas no se ha concluido sobre una razón para las bajas correlaciones entre las variables.

Análisis por conglomerados

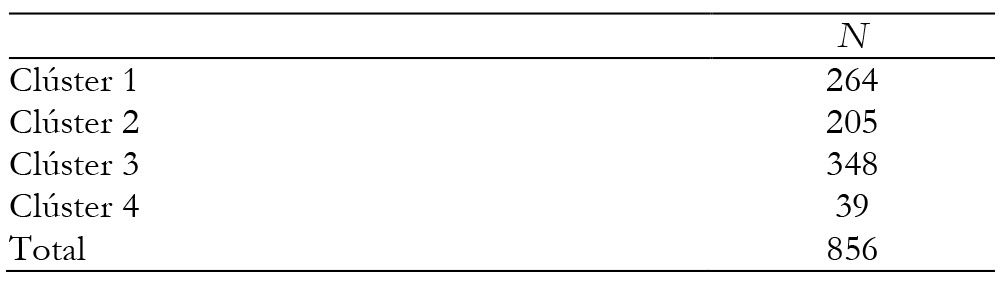

La muestra de estudio se ha clasificado en 4 clúster en dos fases (ver apartado de procedimiento). Se han descartado 86 casos que no se ajustan a ninguno de los cuatro grupos por falta de respuestas a las preguntas del cuestionario, incluyéndose finalmente 856 respuestas (Tabla 5). El agrupamiento de los casos en cada uno de los clústers se puede observar en la Tabla 6.

Clúster 1. Grupo que junto al grupo 3 tiene las puntuaciones más altas respecto a la necesidad de la psicología para la población general, la psicología considerada ciencia, eficacia de los tratamientos psicológicos, objetividad e importancia de la profesión y puntuaciones bajas, en número suficiente de psicólogos/as en las instituciones y aspectos relacionados con la manipulación y el beneficio a costa de los pacientes. Se diferencia del grupo 3, sobre todo en que este grupo considera a la psicología capaz de medicar (puntuación media), y que relaciona a la psicología con el uso de tests (puntuación media).

Clúster 2. Con valores más bajos (medios) respecto a los grupos 1 y 3, en relación a la necesidad de la psicología para la población general, la psicología considerada ciencia, eficacia de los tratamientos psicológicos, objetividad e importancia de la profesión.

Clúster 3. Grupo con valores altos junto al grupo 1 respecto a la necesidad de la psicología para la población general, la psicología considerada ciencia, eficacia de los tratamientos psicológicos, objetividad e importancia de la profesión. Este grupo tiene las puntuaciones más altas en estos ítems de los tres grupos y las más bajas respecto a que los psicólogo/as manipulan la mente, son lo mismo que los psiquiatras y sobre la posibilidad de que los psicólogos/as mediquen.

Clúster 4. Este grupo presenta los valores más bajos respecto a la necesidad de la psicología para la población general, la psicología considerada ciencia, eficacia de los tratamientos psicológicos, objetividad e importancia de la profesión y los más altos relacionados con la manipulación por parte de la psicología, y que hay psicólogos/as suficientes.

Discusión

La encuesta realizada es un sondeo sobre varios aspectos de la profesión de psicólogo/a en nuestro país. Desde un punto de vista socio demográfico, la encuesta ha sido contestada mayoritariamente por mujeres (aproximadamente 2/3 de la muestra). Casi un 50% de la muestra tiene menos de 30 años, con un alto porcentaje de estudiantes, y casi el 50% de la muestra posee estudios de grado o licenciatura.

A pesar de que 2/3 partes de la muestra no ha acudido nunca al psicólogo las opiniones recogidas son en general muy positivas, reflejando una buena aceptación de la psicología y de los psicólogos, coincidiendo con el reciente estudio de Duro (2016) sobre percepción de la psicología clínica. Esta afirmación se puede reflejar en las respuestas positivas o tendentes a estar de acuerdo con la afirmación de que la psicología es necesaria y es importante en los distintos ámbitos de la sociedad. Incluso podríamos aventurar en base a las respuestas emitidas, que la muestra reclama de forma clara que debe de existir un mayor número de psicólogos/as en el sistema sanitario.

Esta diferenciación se puede apreciar claramente en los clúster hallados en el análisis de datos, obteniendo de una importante parte de la muestra opiniones favorables hacia la psicología como ciencia, su eficacia en los tratamientos, su característica de disciplina objetiva, y la importancia de la psicología en los distintos ámbitos. Destaca que la mayoría de la muestra diferencia la psicología, del psicoanálisis, aunque una parte piensa que la función de la psicología es aconsejar (7.3 del patrón general), y distingue bien las funciones de la psicología respecto a la psiquiatría, coincidiendo con el estudio de Buela-Casal et al. (2005). Es también interesante que la mayor parte esté de acuerdo en que la psicología no manipula, no se beneficia de los pacientes o no leen la mente ni adivinan.

Todavía se encuentran algunas respuestas que pueden coincidir con una visión de la psicología más “tradicional”, de hecho, existe un clúster que tiene una opinión poco favorable de la profesión psicológica. Es una parte de la población en la que se debe de incidir para beneficiar el trabajo y la imagen de la psicología. Así, la imagen del psicólogo en los medios de comunicación todavía no parece lo más deseable, y hay todavía una pequeña percepción de que los psicólogos se benefician de los pacientes.

Un aspecto interesante es la respuesta a la pregunta “si fuera al psicólogo lo contaría a cualquier persona de mi entorno”. Presenta una puntuación media de 5.87, lo que es bastante positivo teniendo en cuenta el estigma todavía presente en el ámbito de la salud mental.

Por otro lado, la figura de la psicología en distintos ámbitos de la sociedad es importante para muchas de las personas encuestadas (=8.56), lo que demuestra que el profesional de la psicología no está exclusivamente ligado al ámbito clínico, siendo conocido este aspecto de forma generalizada por la población.

Los resultados, además, nos van dando una visión de la profesión que poco a poco va rompiendo “mitos” o estereotipos, como el mito de que los psicólogos sólo pasan tests; la equiparación psicología-psicoanálisis o que el psicólogo puede medicar.

Como vemos, las opiniones son en general positivas. En este sentido hay que continuar trabajando y todo el colectivo ha de realizar un trabajo serio y riguroso que siga manteniendo esta imagen positiva de la psicología en la sociedad. Bien es cierto que el presente estudio presenta algunas limitaciones, pero nos puede proporcionar una idea general de la percepción en el contexto español de la profesión, idea que nos anima a pensar que es posiblemente muy prometedor.

References

Alcaín, M. D. & Ruíz-Gálvez, M. (1998). Evolución de las revistas españolas de psicología. Papeles del Psicólogo , Época III, 70, 35-42. [ Links ]

Baron, R. A. & Byrne, D. (2005). Psicología Social. Madrid: Pearson Educación. [ Links ]

Blanco, A. (2001). Un relato breve sobre la enseñanza de la psicología en España. Papeles del Psicólogo, 80, 3-13. [ Links ]

Buela-Casal, G., Teva, I., Sierra, J.C., Bretón-López, J., Agudelo, D., Bermúdez, M. P., & Gil Roales-Nieto, J. (2005). Imagen de la Psicología como profesión sanitaria entre la población general. Papeles del Psicólogo, 91(26), 30-38. [ Links ]

Cantillo, J. A. & Bueno, M. R. (2012). Percepción social y atribución causal. In M. Marín & R. Martínez (Coords.). Introducción a la Psicología Social (pp. 59-82). Madrid: Pirámide. [ Links ]

Duro, J. C. (2016). La psicología clínica en la sanidad pública de la Comunidad de Madrid: la insuficiente consolidación de una profesión sanitaria. Clínica y Salud. 27(2), 45-50. [ Links ]

Elejabarrieta, F. J. & Íñiguez, L. (2000). Construcción de escalas de actitud tipo Thurstone y Likert. La Sociología en sus Escenarios, 4, 1-47. [ Links ]

Huh, J., Delorme, D. E. & Reid, L. N. (2006). Perceived third-person effects and consumer attitudes on preventing and banning DTC advertising. Journal of Consumer Affairs, 40, 90. [ Links ]

Kaufman, L. & Rousseeuw, P. J. (2005).Finding Groups in Data: An Introduction to Cluster Analysis. Hoboken. NJ: Wiley & Sons. Inc. [ Links ]

Martín, Q. & Cabero, M. T. (2007). Tratamiento de datos estadístico con SPSS. Paraninfo: Madrid. [ Links ]

Morales, P., Urosa, B. & Blanco, A. (2003). Construcción de escalas de actitudes. Madrid: Editorial La Muralla. [ Links ]

Nunnally, J. C. (1978). Psychometric theory. New York: McGraw Hill. [ Links ]

Orellana, L. (2001). Estadística descriptiva. Retreived on March the 7th, 2018, from http://www.dm.uba.ar/materias/estadistica_Q/2011/1/modulo%20descriptiva.pdf [ Links ]

Ortuño-Sierra, J., Fonseca-Pedrero, E., Sastre i Riba, S. & Muñiz, J. (2017). Patterns of Behavioural and Emotional Difficulties through Adolescence: The Influence of Prosocial Skills. Anales de Psicología, 33(1). 48-56. doi: http://dx.doi.org/10.6018/analesps.33.1.225031. [ Links ]

Pimienta, R. (2000). Encuestas probabilísticas vs no probabilísticas. Política y Cultura, 13, 263-276. [ Links ]

Santolaya, F. (2012). La psicología española tras la creación de la figura del Psicólogo General Sanitario - Entrevista a Francisco Santolaya, presidente del COP. Retreived on February the 20th, 2018, from http://www.infocop.es/view_article.asp?id=4221 [ Links ]

Siguan, M. (1977). La Psicología en España. Anuario de Psicología, 16, 3-22. [ Links ]

Recibido: 23 de Septiembre de 2018; Revisado: 01 de Octubre de 2018; Aprobado: 19 de Septiembre de 2019

texto en

texto en