Mi SciELO

Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Accesos

Accesos

Links relacionados

-

Citado por Google

Citado por Google -

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO -

Similares en Google

Similares en Google

Compartir

Anales de Psicología

versión On-line ISSN 1695-2294versión impresa ISSN 0212-9728

Anal. Psicol. vol.36 no.1 Murcia ene./abr. 2020 Epub 07-Dic-2020

https://dx.doi.org/10.6018/analesps.36.1.352761

Artículo original

Propiedades psicométricas del Cuestionario de Experiencias de Recuperación en trabajadores argentinos

1Universidad Siglo 21, Córdoba (Argentina)

2Universidad Nacional de Córdoba (Argentina)

El objetivo de este estudio consistió en examinar las propiedades psicométricas del Cuestionario de Experiencias de Recuperación para su uso en Argentina. La muestra estuvo compuesta por 505 trabajadores provenientes del sector público, privado y organizaciones no gubernamentales. Los resultados del análisis factorial confirmatorio evidenciaron que un modelo de cuatro factores ─distanciamiento psicológico del trabajo, relajación, búsqueda de retos y control sobre el tiempo libre─ presentó un buen ajuste a los datos. Por lo tanto, el cuestionario mantiene la misma estructura que la escala original. Los análisis de confiabilidad mostraron que la escala posee una adecuada consistencia interna (α = .75 - .92) y fiabilidad de constructo (H = .88 - .93). Se examinó la validez test-criterio con medidas de burnout, work engagement y afecto, obteniéndose relaciones teóricamente esperadas. En conclusión, la escala posee adecuadas propiedades psicométricas para ser utilizada en el contexto argentino, permitiendo disponer de un instrumento confiable que permite profundizar el conocimiento sobre la recuperación y brindando una herramienta valiosa para la práctica profesional.

Palabras clave: Recuperación; Escala; Validez; Confiabilidad; Trabajadores

Introducción

La globalización, el avance de la tecnología y la desregulación del mercado ha generado cambios sustanciales en las condiciones laborales, aumentando las exigencias de calidad y productividad, y consecuentemente, la presión temporal y sobrecarga laboral (Schaufeli, Leiter, & Maslach, 2009). Al mismo tiempo, la introducción de nuevas tecnologías abre la posibilidad de continuar trabajando fuera del horario regular de trabajo (Shimazu, Sonnentag, Kubota, & Kawakami, 2012) incrementando el estrés y los riesgos para la salud física y mental.

Diversos estudios realizados con trabajadores de Argentina evidencian la existencia de problemas y sintomatología que deterioran la salud mental y la calidad de vida, por ejemplo, cansancio crónico, síntomas de ansiedad, tensión, malestar emocional, sentimientos de ineficacia y baja realización personal, entre otros (Castellano, Muñoz-Navarro, Toledo, Spontón, & Medrano, 2019; Medrano & Trógolo, 2018; Maffei, Spontón, Spontón, Castellano, & Medrano, 2012). Aunque indudablemente existen factores contextuales que contribuyen a explicar estos resultados, los problemas de salud vinculados al trabajo configuran un problema de carácter transnacional y transcultural (Bakker & Demerouti, 2013; Carod-Artal & Vázquez-Cabrera, 2012). Por este motivo, investigadores de distintas latitudes comenzaron a interesarse en los últimos años por los procesos de recuperación frente a la fatiga y el estrés laborales, que ocurren durante el tiempo libre, así como en sus efectos sobre la salud, el bienestar y el desempeño en el trabajo (Fritz, Yankelevic, Zarubin, & Barger, 2010; Moreno-Jiménez & Gálvez-Herrer, 2013; Sonnentag & Schiffner, 2019)

En concreto la recuperación ha sido definida como un proceso de relajación psicofisiológica que se produce tras la exposición a una situación estresante que requiere de esfuerzo (Geurts & Sonnentag, 2006). Este proceso se concibe como el opuesto al estrés (Sonnentag & Fritz, 2007). De este modo, mientras que las situaciones demandantes o estresantes producen un estado de activación psicofisiológica del organismo, la recuperación disminuye los niveles de activación ocasionados por las situaciones estresantes, evitando la acumulación de tensión y fatiga, y promoviendo la restauración de los recursos y energías del individuo (Sonnentag & Geurts, 2009). Como resultado, se produce un sentimiento de renovación que aumenta las posibilidades de afrontar con éxito las nuevas demandas laborales (Colombo & Cifre Gallego, 2012).

De acuerdo con Geurts y Sonnentag (2006), los procesos de recuperación pueden ocurrir en el contexto laboral -mediante descansos formales o informales- o fuera de éste. El primer caso corresponde a la recuperación interna, mientras que el segundo caso se denomina recuperación externa, y corresponde a la recuperación que tiene lugar durante el tiempo libre. Los estudios dentro de esta última perspectiva indican que, si bien un periodo extenso de descanso favorece la recuperación, sus efectos desaparecen rápidamente al volver al trabajo (De Bloom, Geurts, & Kompier, 2013; Syrek, Weigelt, Kühnel, & de Bloom, 2018). Por el contrario, los procesos de recuperación diaria al finalizar la jornada laboral o durante los días no laborales han mostrado un mayor impacto sobre el bienestar de los trabajadores (Garrosa, Carmona-Cobo, Moreno-Jiménez, & Sanz-Vergel, 2015; Geurts & Sonnentag, 2006; Sonnentag, 2001).

Existen numerosas actividades que pueden facilitar la recuperación, como realizar ejercicio físico, actividades sociales, practicar hobbies, escuchar música o ver televisión (de Vries, van Hoff, Geurts, & Kompier, 2018; Demerouti, Bakker, Geurts & Taris, 2009; Sonnentag & Zijlstra, 2006). Sin embargo, se ha señalado que no es la actividad en sí misma la que ayuda a las personas a sentirse recuperadas, sino la experiencia psicológica que subyace a esa actividad, como la sensación de relajación o desconexión (Sonnentag & Fritz, 2007). Así, leer un libro o escalar una montaña son actividades que pueden tener el mismo efecto reparador en distintas personas, debido a que el proceso psicológico es similar (e.g., desconexión).

En esta línea, partiendo del modelo de esfuerzo-recuperación (E-R; Meijman & Mulder, 1998), la teoría de conservación de los recursos (COR; Hobfoll, 1998) y la investigación sobre las estrategias de regulación de los estados de ánimo (Parkinson & Totterdell, 1999), Sonnentag y Fritz (2007) diferenciaron cuatro procesos psicológicos o “experiencias de recuperación”: (a) distanciamiento psicológico del trabajo, (b) relajación, (c) búsqueda de retos, y (d) control sobre el tiempo libre.

El distanciamiento psicológico se refiere a la desconexión del trabajo en términos físicos y mentales (Etzion, Eden, & Lapidot, 1998); implica no solo estar ausente del lugar del trabajo, sino dejar de pensar en él o hacer actividades relacionadas al trabajo fuera de éste (Sonnentag & Fritz, 2007). La relajación se caracteriza por un estado de baja activación, asociado con afectos placenteros (Hahn, Binnewies, Sonnentag, & Mojza, 2011) que resultan de diferentes actividades como meditar, ver una película o escuchar música (Sonnentag & Geurts, 2009). Por lo tanto, se asocia con actividades que no requieren de esfuerzo. En cambio, la búsqueda de retos constituye actividades que suponen un mayor esfuerzo para el individuo. Dentro de este tipo de experiencias se encuentran aquellas que brindan la oportunidad de afrontar desafíos, aprender cosas nuevas o ampliar los horizontes (e.g., aprender un nuevo hobbie, practicar un deporte extremo). Aunque esta clase de actividades conllevan un gasto de energía, permiten crear nuevos recursos personales (e.g., desarrollo de nuevas habilidades, sentido de autoeficacia) y favorecen estados de ánimo positivo que facilitan la recuperación (Sonnentag & Geurts, 2009; Sonnentag & Fritz, 2007). Finalmente, el control sobre el tiempo libre refiere a la capacidad del individuo para decidir qué actividad realizar durante su tiempo libre, cuándo y cómo realizarla. La percepción de control no solo disminuye la ansiedad, sino que actúa como recurso externo que facilita el desarrollo de actividades que promueven la recuperación.

En función a los lineamientos expuestos anteriormente y al no contar con instrumentos de evaluación Sonnentag y Fritz (2007) desarrollaron el Recovery Experience Questionnaire (REQ), un instrumento de 16 ítems creado con el propósito de evaluar las cuatro experiencias de recuperación. Los análisis factoriales confirmatorios en dos muestras independientes confirmaron la distinción entre las cuatro experiencias de recuperación. Se obtuvo, asimismo, índices de consistencia interna satisfactorios para las cuatro dimensiones (valores α de Cronbach entre .79 y .85) y evidencias de validez externa con diferentes variables individuales (depresión, síntomas somáticos, burnout, insomnio, satisfacción vital) y organizacionales (presión temporal, ambigüedad de rol, horas extras). Estudios posteriores con muestras de trabajadores de España (Sanz-Vergel et al., 2010), Suecia (Almén, Lundberg, Sundin, & Jansson, 2018), Japón (Shimazu et al., 2012), Corea del Sur (Park, Park, Kim, & Hur, 2011), Sudáfrica (Mostert & Els, 2015), Finlandia (Kinnunen, Feldt, Siltaloppi, & Sonnentag, 2011) y Holanda (Bakker, Sanz-Vergel, Rodríguez-Muñoz, & Oerlemans, 2015) corroboraron la estructura factorial de la escala y evidenciaron buenos índices de confiabilidad para todas las dimensiones, así como correlaciones teóricamente esperadas con diferentes variables de interés, ratificando la calidad psicométrica del REQ.

En este trabajo se analiza por primera vez la confiabilidad y validez de las puntuaciones del REQ en trabajadores argentinos. Se espera así responder a una demanda tanto científica como profesional, ya que no se cuenta con instrumentos adaptados que permitan evaluar las experiencias de recuperación en los trabajadores. En función de ello se plantearon como objetivos: (a) analizar la estructura factorial del REQ, (b) examinar la consistencia interna y la fiabilidad de constructo de cada escala, y (c) aportar evidencias de validez de constructo (estudios de validez interna convergente y discriminante), y (d) proporcionar evidencias externas de validez (test-criterio) analizando su relación con medidas de afecto positivo, afecto negativo, burnout y work engagement.

Los beneficios de la recuperación han sido ampliamente estudiados. Por ejemplo, Sonnentag, Binnewies y Mojza (2008) comprobaron que las experiencias de recuperación después del trabajo se asociaban con mayor afecto positivo y menor afecto negativo a la mañana siguiente, y al final de la semana (Sonnentag, Mojza, Binnewies & Scholl, 2008). Por otra parte, las experiencias de recuperación se asocian negativamente con síntomas de burnout, particularmente con el agotamiento (Sonnentag, Kuttler, & Fritz, 2010; Siltaloppi, Kinnunen, & Feldt, 2009); y positivamente con el work engagement (Ten Brummelhuis & Bakker, 2012). No obstante, los hallazgos respecto al engagement no han sido consistentes (Shimazu et al., 2012; Wendschen & Lohmann-Haislah, 2017). De hecho, Shimazu et al. (2016) sugieren una relación curvilínea (en forma de U invertida) con el engagement, de forma que niveles de desconexión muy bajos y muy altos tenían efectos negativos sobre el engagement, mientras que niveles moderados de desconexión se asociaban con niveles altos de engagement.

Método

Participantes

Se empleó una muestra no probabilística constituida por 505 trabajadores de la población general de la ciudad de Córdoba, Argentina. El rango de edad de los participantes fue de 19 a 69 años (M = 31.62; DT = 8.41). El 43 % de los participantes fueron hombres y el 57 % restante fueron mujeres. La muestra estuvo conformada por empleados del sector público (36.4%), privado (61.6%) y ONGs (2%). La mayoría poseía un contrato de trabajo por plazo indeterminado (49%) y estudios universitarios completos al momento del estudio (33.5%). En cuanto a la antigüedad en la empresa/organización, el tiempo promedio que llevaban trabajando fue de 4.66 años (DT = 5.07), mientras que el tiempo promedio que llevaban trabajando en el puesto actual fue de 3.94 años (DT = 5.14).

Instrumentos

Experiencias de recuperación. Se utilizó la adaptación española del Recovery Experience Questionnaire (Sanz-Vergel et al., 2010). Se trata de un cuestionario de autoinforme compuesto por 4 subescalas de 4 ítems cada una, que evalúan diferentes procesos que subyacen a la recuperación frente a las demandas y exigencias laborales: distanciamiento psicológico (4 ítems; “Cuando salgo de trabajar me olvido completamente del trabajo”), relajación (4 ítems; “Después del trabajo me tomo mi tiempo para descansar”), búsqueda de retos (4 ítems; “Después del trabajo realizo otras actividades que suponen un reto para mí”) y control sobre el tiempo libre (4 ítems; “Puedo decidir por mí mismo qué actividades hacer durante mi tiempo libre”). Los participantes deben indicar el grado de acuerdo o desacuerdo con cada una de las situaciones reflejadas en los ítems, utilizando una escala tipo Likert con 5 opciones, desde 1 (Totalmente en desacuerdo) hasta 5 (Totalmente de acuerdo).

Burnout. Se evaluó mediante la versión argentina (Spontón, Trógolo, Castellano, & Medrano, 2019) del Maslach Burnout Inventory-General Survey (MBI-GS; Schaufeli, Leiter, Maslach & Jackson, 1996). La escala original consta de 16 ítems y tres factores correspondientes a las dimensiones teóricas del burnout propuestas por Maslach: agotamiento (5 ítems), cinismo (5 ítems) e ineficacia profesional (6 ítems). Los estudios realizados en Argentina evidenciaron que un modelo compuesto por las dimensiones “corazón” del burnout (agotamiento y cinismo) presentaba un mejor ajuste que un modelo de tres factores que incluía la ineficacia profesional como tercer componente. Por lo tanto, en el presente estudio se aplicaron las subescalas de agotamiento y cinismo. Todos los ítems se responden mediante una escala Likert con 7 opciones, desde 0 (nunca) hasta 6 (siempre) según la frecuencia con que el individuo se siente de la manera descrita por el ítem.

Engagement. Se aplicó el Utrech Work Engagement Scale (UWES; Schaufeli, Salanova, González-Romá, & Bakker, 2002). La escala UWES es un cuestionario de 17 ítems desarrollado con el fin de obtener una medida de las tres dimensiones teóricas del engagement: vigor (6 ítems), dedicación (6 ítems) y absorción (5 ítems). Todos los ítems se responden en una escala Likert con 7 opciones que va desde 0 (nunca) hasta 6 (siempre). En Argentina, se obtuvo evidencia que confirma la estructura tridimensional de la escala junto con índices de consistencia interna satisfactorios (coeficientes α entre .69 y .88) en todas las dimensiones (Spontón, Medrano, Maffei, Spontón & Castellano, 2012).

Afecto. El afecto se midió a través de la validación argentina (Moriondo, De Palma, Medrano, & Murillo, 2011) del Positive and Negative Affect Schedule (PANAS; Watson, Clark, & Tellegen, 1988). El PANAS consta de dos subescalas con 10 ítems cada una: afecto positivo (e.g., “orgulloso”, “interesado”) y afecto negativo (e.g., “disgustado”, “culpable”). El participante debía indicar utilizando una escala de 5 posiciones (desde 1 = muy poco o nada; hasta 5 = siempre o casi siempre) en qué medida se sintió de la forma descrita por el ítem, durante las últimas dos semanas en su trabajo. La versión argentina ha demostrado buenas propiedades psicométricas, confirmando la estructura interna de la escala original y buenos índices de confiabilidad (α = .73 y .82 para las escalas de afecto positivo y afecto negativo, respectivamente).

Cuestionario sociodemográfico. Se elaboró un cuestionario ad hoc a través del cual se recogió información relativa al sexo, edad, puesto de trabajo, sector que pertenece la organización/empresa y nivel educativo de los trabajadores, entre otros aspectos.

Procedimiento

Los ítems de la versión en español del REQ fueron revisados para evaluar su adecuación con el habla coloquial en la Argentina. En esencia, aun cuando el idioma sea el mismo -en este caso el español-, las características idiomáticas y culturales pueden diferir sensiblemente de un país a otro, siendo por lo tanto necesario revisar los ítems para para garantizar que el lenguaje sea adecuado en sus aspectos idiomáticos y culturales para la población (Chahín-Pinzón, 2014). Para este propósito, se solicitó a un profesor de lengua española que evaluara el contenido del instrumento, haciendo hincapié en el significado connotativo de los ítems y en aquellas expresiones idiomáticas que pudieran resultar inaplicables o extrañas en el contexto argentino. No fue necesario realizar ningún cambio. A continuación, se efectuó un pilotaje del instrumento en dos grupos de trabajadores (n = 7, n = 10) mediante la técnica de focus group. El primer grupo pertenecía a empleados de una empresa de servicios, mientras que el segundo grupo correspondió a trabajadores de una institución de salud. Se solicitó a las personas que completaran individualmente el cuestionario y, posteriormente, que parafrasearan verbalmente los ítems con el fin de evaluar el significado y el proceso de respuesta involucrado. Finalmente, se discutió en grupo el contenido de los ítems. No se registraron dificultades de comprensión y los participantes comunicaron que se trataba de un instrumento interesante y sencillo de responder.

La administración definitiva de los cuestionarios se realizó a personas del entorno de los investigadores y a otras que fueron contactadas casualmente para la investigación, como así también en empresas, instituciones públicas y organizaciones sin fines de lucro con previa autorización de los directivos y responsables institucionales. La recolección de los datos se llevó a cabo entre marzo y septiembre de 2018; la administración de los cuestionarios se efectuó en pequeños grupos (aproximadamente 10 personas) en el lugar de trabajo y estuvo a cargo de los autores de la investigación, quienes suministraron la consigna y toda la información necesaria relativa a la investigación. En todos los casos, se obtuvo el consentimiento por escrito mediante una nota en la que se aclaraba el propósito del estudio y en la que se garantizaba el carácter voluntario y anónimo de la participación. Finalmente, se suministró un informe escrito con los principales resultados y recomendaciones específicas de cara a optimizar los niveles de recuperación en los trabajadores, a las instituciones y empresas que accedieron a participar en la investigación. La investigación contó con la aprobación del Comité de Ética de la universidad en la que se radicó el proyecto de investigación.

Análisis de datos

Se llevó a cabo un análisis inicial de los datos para examinar los supuestos de linealidad, normalidad y multicolinealidad de los ítems. La estructura factorial del REQ fue evaluada mediante análisis factorial confirmatorio (AFC). Para la estimación del modelo se utilizó el método Weigthed Least Squares Mean and Variance (WLSMV), por ser más apropiado para ítems escalados ordinalmente (Li, 2016), mientras que el ajuste se evaluó a través de diferentes indicadores: el estadístico chi-cuadrado (χ2), el índice de ajuste comparativo (CFI), el índice de Tucker-Lewis (TLI), el error cuadrático medio de aproximación (RMSEA), y la ponderada media cuadrática residual (WRMR). Valores superiores a 0.95 para los índices CFI y TLI indican un ajuste óptimo, mientras que valores superiores a 0.90 representan un ajuste aceptable. Para el RMSEA, valores inferiores a 0.05 se consideran óptimos e inferiores a 0.08 aceptables, y finalmente para WRMR se esperan valores menores a 1.00 (Yu & Muthén, 2002). Además de los índices de ajuste, se estimó la consistencia interna entre los ítems de cada factor (alfa ordinal), la fiabilidad del constructo (grado en que un constructo es “capturado” por la información contenida en sus indicadores), la varianza media extractada (cantidad de varianza de los indicadores explicada por la variable latente comparada con la que es capturada por el error de medida), la validez interna convergente (grado en que los indicadores evalúan el mismo constructo) y la validez interna discriminante (independencia de las variables latentes entre sí y que por lo tanto representan dominios distintos). Finalmente, se analizó la validez test-criterio examinando las correlaciones (r de Pearson) entre los puntajes correspondientes a las escalas del REQ y las escalas de burnout, afecto positivo y afecto negativo. Para el examen de las relaciones entre los factores del REQ y las escalas de engagement, dado que la evidencia previa sugiere correlaciones no lineales entre estas variables, se estimaron regresiones curvilíneas con las dimensiones del REQ como predictores y las escalas de engagement como criterio, examinando tanto el ajuste lineal como cuadrático de cada modelo. Todos los análisis se realizaron mediante el paquete estadístico SPSS v20.0, excepto el AFC que se efectuó a través del software Mplus v6.12.

Resultados

Análisis factorial confirmatorio

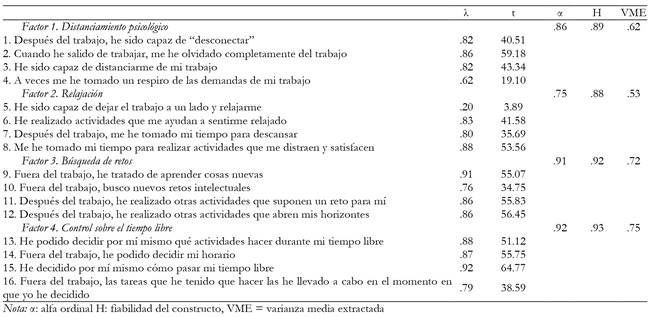

Se especificó un modelo compuesto por cuatro variables latentes correspondientes a las cuatro experiencias de recuperación. Los resultados evidenciaron índices de ajuste aceptables en algunos casos (CFI y TLI) e inaceptables en otros (RMSEA y WRMR), χ2(98) = 649.97, p < .001, CFI = .95, TLI = .94, RMSEA = .11 (90% IC: .10, .12), WRMR = 1.53. La inspección de los índices de modificación reveló que el ítem 5 (“He sido capaz de dejar el trabajo a un lado y relajarme”) correspondiente a la escala de relajación presentó saturaciones cruzadas altas en la escala de distanciamiento psicológico (𝝀 = .72). Al reespecificar el modelo permitiendo que el ítem sature en las dos escalas, los índices de ajuste mejoraron significativamente, χ2(97) = 377.39, p < .001, CFI = .98, TLI = .97, RMSEA = .07 (90% IC: .06, .08), WRMR = .98. Todos los coeficientes de regresión entre las variables latentes y sus indicadores fueron significativos (p < .001). Los resultados se presentan en la Tabla 1.

La fiabilidad del REQ se evaluó mediante el coeficiente alfa ordinal (α), la fiabilidad de constructo (FC) y la varianza media extractada (VME). La FC se midió a través del coeficiente H, por tratarse de un coeficiente robusto a las variaciones en la magnitud de las saturaciones entre los ítems de un factor (Domínguez-Lara, 2016). Al igual que en el coeficiente α, valores ≥ .70 en el coeficiente H se consideran satisfactorios. En cuanto a la VME, valores superiores a .50 implican que una cantidad sustancial de la varianza de los indicadores es explicada por el constructo en comparación con la varianza atribuida al error de medida (Arias, 2008). Como se observa en la Tabla 1, todas las dimensiones del REQ alcanzan valores superiores a los recomendados.

La validez interna convergente se evaluó revisando los valores de t correspondientes a las saturaciones factoriales. Si los valores de t resultan estadísticamente significativos (≥1.96), ello constituye evidencia de que, efectivamente, todos los indicadores evalúan el mismo constructo (Arias, 2008). Como se observa en la Tabla 1, todos valores de t superan ampliamente el valor crítico de 1.96

Tabla 1. Ítems del cuestionario REQ. Saturaciones, valores t de los indicadores, alfa ordinal, confiabilidad de constructo y varianza media extractada.

Finalmente, se examinó la validez interna discriminante de las diferentes dimensiones del constructo mediante un modelo AFC de un solo factor en el que saturan todos los ítems. La evidencia a favor del modelo unidimensional indicaría que las variables latentes no demuestran validez discriminante, es decir, que no miden dominios distintos (Furr, 2011). Los resultados obtenidos muestran que el modelo no presenta un buen ajuste en los datos, χ2(104) = 2510.94, p < .001, CFI = .79, TLI = .76, RMSEA = .21 (90% IC: .20, .22), WRMR = 3.84

Evidencias de validez test-criterio

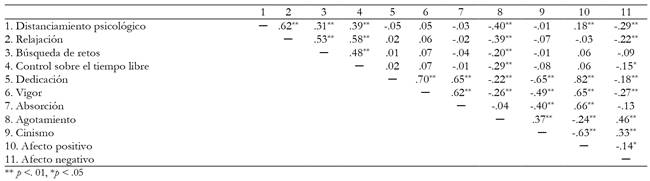

Se analizó la validez criterio del REQ relacionando las cuatro dimensiones con diferentes constructos teóricamente relevantes según estudios previos (Tabla 2). En base a los antecedentes, se hipotetizó que todas las escalas del REQ correlacionarían de manera positiva y negativa con afecto positivo y negativo, respectivamente. Los resultados muestran correlaciones teóricamente esperadas entre todas las dimensiones del REQ y afecto negativo. En cambio, excepto la dimensión de distanciamiento psicológico, las demás escalas del REQ no presentaron relaciones significativas con afecto positivo. Por otra parte, acorde con lo esperado, se obtuvieron correlaciones negativas entre las dimensiones del REQ y los síntomas de agotamiento, mientras que no se observaron relaciones con los síntomas de cinismo. Por último, no se obtuvieron relaciones lineales entre las distintas dimensiones del REQ y las escalas de engagement (dedicación, vigor y absorción).

Tabla 2. Correlaciones entre las dimensiones del REQ y medidas de work engagement, burnout, afecto positivo y afecto negativo.

Con el objetivo de explorar posibles relaciones curvilíneas entre las experiencias de recuperación y el engagement, se evaluaron diferentes modelos de regresión introduciendo las dimensiones del REQ como variables predictoras y las dimensiones del engagement como criterio, estimando el ajuste lineal como cuadrático de cada modelo. Como se observa en la Tabla 3, el ajuste del modelo cuadrático (en forma de U invertida) resultó significativo para tres dimensiones del REQ (relajación, búsqueda de retos y control sobre el tiempo libre) y el vigor, R 2 = .017, .016 y .019. De esta manera, las experiencias de recuperación (excepto el distanciamiento psicológico) se relacionan de manera curvilínea con el vigor. Por otra parte, ni el modelo lineal ni el modelo cuadrático resultaron significativos para explicar las relaciones entre las experiencias de recuperación y las otras dimensiones del engagement (dedicación y absorción), como se observa en la Tabla 3.

Discusión

El objetivo del presente estudio consistió en analizar las propiedades psicométricas del Recovery Experience Questionnaire desarrollado por Sonnentag y Fritz (2007). En línea con la escala original y las validaciones posteriores en diferentes países (e.g., Park et al., 2011; Sanz-Vergel et al., 2010; Shimazu et al., 2012), los resultados del AFC sustentan la existencia de cuatro factores consistentes con las cuatro experiencias de recuperación: distanciamiento psicológico, relajación, búsqueda de retos y control sobre el tiempo libre. Sin embargo, es importante destacar que el modelo inicial no presentó un buen ajuste, debiendo introducirse algunas reespecificaciones. Particularmente, el ítem “He sido capaz de dejar el trabajo a un lado y relajarme” que originalmente corresponde a la escala de relajación, presentó saturaciones cruzadas en la escala de distanciamiento psicológico, siendo incluso más fuerte en éste. Resultados similares han sido reportados previamente (Kinnunen et al., 2011; Mostert & Els, 2015), lo que podría indicar un problema de especificación en el modelo (Rodriguez-Ayan & Sotelo Rico, 2015).De hecho, los índices de modificación sugieren que sería más apropiado considerar al ítem como un indicador de distanciamiento psicológico. No obstante, si se tiene en cuenta el contenido del ítem es posible advertir que su redacción es ambigua ya que incluye situaciones referidas tanto al distanciamiento (“He sido capaz de dejar el trabajo a un lado…”) como a la relajación (“…y relajarme”), lo que explicaría las saturaciones cruzadas. En consecuencia, sería provechoso modificar el contenido del ítem, o bien, reemplazarlo por uno nuevo.

Por otro lado, los análisis de confiabilidad mostraron que todas las dimensiones del REQ poseen una consistencia interna aceptable y una adecuada fiabilidad del constructo. De esta forma, se puede concluir en que los indicadores de cada escala, considerados en conjunto, son una medida fiable del constructo. Adicionalmente, el análisis de la varianza media extractada mostró que un porcentaje significativo de la varianza de los indicadores de cada subescala es explicada por la variable latente. Esto proporciona confianza adicional en la operacionalización de las variables latentes. Todas las escalas del REQ presentaron correlaciones positivas entre sí, siendo más fuertes las relaciones entre distanciamiento psicológico y relajación, por un lado, y relajación y control sobre el tiempo libre, por el otro. De esta manera, aunque la evidencia de validez interna discriminante indica que se trata de experiencias distintas, las correlaciones sugieren que los procesos de recuperación no son totalmente independientes, sino que pueden co-existir en cierta medida (Bakker et al., 2015). Por ejemplo, ver televisión puede ser una actividad que no sólo ayude a relajarse, sino también a desconectarse del trabajo. De forma similar, tener control sobre el tiempo libre representa un recurso que puede ayudar a los trabajadores a planificar y organizar mejor su tiempo libre, facilitando el desarrollo de actividades que promueven la desconexión, la relajación y/o la búsqueda de retos.

Las correlaciones con otros constructos mostraron que los trabajadores que presentan mayor recuperación experimentan menos afecto negativo, en línea con otros estudios (Fritz, Sonnentag, Spector, & McInroe, 2010). En cambio, no se observaron relaciones con el afecto positivo, a excepción del distanciamiento psicológico, lo que contradice los resultados de otras investigaciones (Sonnentag, Mojza et al., 2008). No obstante, algunos estudios sugieren un patrón diferencial en las relaciones entre las experiencias de recuperación y el afecto positivo. Así, Sonnentag, Binnewies et al. (2008) encontraron que la relajación se asociaba únicamente con afectos positivos de baja activación (e.g., sentirse tranquilo y calmado), mientras que la búsqueda de retos se relacionó particularmente con afectos positivos de alta activación (e.g., sentirse fuerte, alegre). Dado que los ítems del PANAS evalúan un dominio restringido de las experiencias afectivas (afectos de alta activación), es posible que esta limitación en el contenido del instrumento pueda contribuir a explicar la ausencia de relación entre algunas dimensiones del REQ y el afecto positivo. Otro factor que podría haber afectado las correlaciones deriva del diseño de investigación utilizado. En efecto, a diferencia de los estudios anteriores que emplean medidas diarias, en este trabajo la experiencia afectiva fue evaluada de forma general y retrospectiva, siendo más propensa a la influencia de sesgos retrospectivos ocasionados por la pérdida de información contextual asociada al evento emocional (Robinson & Clore, 2002). Ready, Weinberger y Jones (2007) hallaron que las personas tendían a subestimar las experiencias afectivas positivas mediante el uso de reportes retrospectivos, en comparación con los autoinformes diarios, mientras que esto no sucedía con las experiencias afectivas negativas. Por lo tanto, sería útil replicar el presente estudio mediante estudios de diario y medidas afectivas que contemplen un mayor rango de experiencias afectivas (e.g., PANAS-X; Watson & Clark, 1994).

Por otro lado, la recuperación se asoció con menores niveles de agotamiento. Este resultado es consistente con la literatura previa (Fritz & Sonnentag, 2007; Siltaloppi et al., 2009) y denota la importancia de llevar a cabo actividades que permitan restaurar la energía y los recursos invertidos en el trabajo, evitando así la acumulación de la fatiga y agotamiento que conlleva al deterioro de la salud (Sonnentag & Geurts, 2009). En contrapartida, las experiencias de recuperación se asociaron positivamente con vigor, en consonancia con diferentes estudios que demuestran que los trabajadores que se recuperaban después del trabajo se sentían más vigorosos a la mañana siguiente (Sonnentag et al., 2008; Ten Brummelhuis & Bakker, 2012). Sin embargo, en el presente estudio encontramos una relación curvilínea en forma de U invertida entre estas variables, lo que parece indicar que niveles moderados de recuperación (e.g., relajación) resultan beneficiosos, mientras que niveles muy altos pueden tener un efecto negativo, al igual que una insuficiente recuperación. Tal como indica Shimazu et al. (2016), dado que el vigor implica un componente de activación el “exceso” de distanciamiento o relajación puede dificultar la movilización de energía necesaria para responder a las demandas laborales, generando un estado de desactivación que impide “reconectarse” con el trabajo. De manera similar, dedicar la mayor parte del tiempo libre a hobbies que resultan apasionantes o realizar deportes muy exigentes, puede disminuir el interés del individuo hacia otras actividades como el trabajo, afectando recursos (e.g., energía) que terminan impactando negativamente sobre los niveles de engagement y de desempeño (Sonnentag, Venz, & Carper, 2017). Más allá de esto, cabe destacar que las experiencias de recuperación explicaron apenas alrededor del 2% de la varianza de vigor. Este porcentaje de varianza es similar al obtenido en otros estudios (Shimazu et al., 2016) y refleja una contribución menor de las experiencias de recuperación sobre el engagement. Aun así, en el presente estudio se analizó la contribución de cada una de las experiencias de recuperación por separado. Teniendo en cuenta que estos procesos pueden concurrir, sería interesante en futuras investigaciones analizar la influencia conjunta de las experiencias de recuperación sobre el engagement.

En síntesis, los resultados obtenidos en el presente trabajo indican buenas propiedades psicométricas del REQ para su uso en Argentina. No obstante, teniendo en cuenta que la muestra estuvo compuesta en gran medida por trabajadores provenientes del sector privado, sería útil replicar el estudio con trabajadores provenientes de la población general. Asimismo, sería valioso en futuras investigaciones obtener evidencia adicional de las propiedades del REQ, como su validez externa convergente, predictiva y discriminante a partir de sus relaciones con otros constructos. Finalmente, aunque existe evidencia que sugiere que el sesgo de deseabilidad no representa un problema serio en el REQ (Mojza, Lorenz, Sonnentag, & Binnewies, 2010), sería igualmente valioso desarrollar nuevos estudios para examinar este aspecto.

Aun con estas limitaciones, los resultados son satisfactorios y permiten disponer de una herramienta válida para la Argentina, que brinda información útil a nivel personal y organizacional al posicionar a la recuperación como una variable de importancia en la prevención de riesgos psicosociales. Asimismo, colabora con evidencia científica tanto a directivos como a profesionales en el diseño e implementación de actividades con foco en el cuidado de la salud de las personas en las organizaciones, como la formación sobre la utilización del tiempo libre, actividades de ocio y técnicas de relajación (Colombo & Cifre Gallego, 2012). Por último, esperamos con este instrumento desarrollar nuevas investigaciones que permitan avanzar en el conocimiento de las experiencias de recuperación en trabajadores argentinos, facilitando la identificación de los factores que favorecen o entorpecen los procesos vinculados a la recuperación del estrés.

References

Almén, N., Lundberg, H., Sundin, Ö., & Jansson, B. (2018). The reliability and factorial validity of the Swedish version of the Recovery Experience Questionnaire. Nordic Psychology, 4, 1-10. doi: 10.1080/19012276.2018.1443280 [ Links ]

Arias, B. (2008). Desarrollo de un ejemplo de análisis factorial confirmatorio con LISREL, AMOS y SAS. En M. A. Verdugo, M. Crespo, M. Badía y B. Arias (Coords.), Metodología en la investigación sobre discapacidad. Introducción al uso de las ecuaciones estructurales (pp. 75-121). Salamanca: INICO. [ Links ]

Bakker, A. B., & Demerouti, E. (2013). La teoría de las demandas y los recursos laborales. Journal of Work and Organizational Psychology, 29(3), 107-115. doi: 10.5093/tr2013a16 [ Links ]

Bakker, A., Sanz-Vergel, A., Rodríguez-Muñoz, A., & Oerlemans, W. (2015). The state version of the Recovery Experience Questionnaire: A multilevel confirmatory factor analysis. European Journal of Work and Organizational Psychology, 24, 350-359. doi: 10.1080/1359432X.2014.903242 [ Links ]

Carod-Artal, F. J., & Vázquez-Cabrera, C. (2012). Burnout Syndrome in an international setting. In S. Bahrer-Kohler (Ed.), Burnout for experts (pp.15-35). New York, NY: Springer. doi: 10.1007/978-1-4614-4391-9_2 [ Links ]

Castellano, E., Muñoz-Navarro, R., Toledo, M., Spontón, C., & Medrano, L. A. (2019). Cognitive processes of emotional regulation, burnout and work engagement. Psicothema, 31(1), 73-80. doi: 10.7334/psicothema2018.228 [ Links ]

Chahín-Pinzón, N. (2014). Aspectos a tener en cuenta cuando se realiza una adaptación de test entre diferentes culturas. Psychologia: Avances de la Disciplina, 8, 109-112. doi: 10.21500/19002386.1225 [ Links ]

Colombo, V., & Cifre Gallego, E. (2012). La importancia de recuperarse del trabajo: Una revisión del dónde, cómo y por qué. Papeles del psicólogo, 33, 129-137. [ Links ]

De Bloom, J., Geurts, S. A., & Kompier, M. A. (2013). Vacation (after-) effects on employee health and well-being, and the role of vacation activities, experiences and sleep. Journal of Happiness Studies, 14(2), 613-633. doi: 10.1007/s10902-012 [ Links ]

de Vries, J., van Hoff, M., Geurts, S., & Kompier, M. (2018). Trajectories of well‐being during an exercise randomized controlled trial: The role of exposure and exercise experiences. Stress & Health, 34(1), 24-35. doi: 10.1002/smi.2758 [ Links ]

Demerouti, E., Bakker, A., Geurts, S., & Taris, T. (2009). Daily recovery from work-related effort during non-work time. Current Perspectives on Job-stress Recovery. Research in Occupational Stress and Well-being, 7, 85-123. doi: 10.1108/S1479-3555(2009)0000007006 [ Links ]

Dominguez-Lara, S. (2016). Evaluación de la confiabilidad del constructo mediante el Coeficiente H: Breve revisión conceptual y aplicaciones. Psychologia. Avances de la Disciplina, 10, 87-94. doi: 10.21500/19002386.2134 [ Links ]

Etzion, D., Eden, D., & Lapidot, Y. (1998). Relief from job stressors and burnout: Reserve service as a respite. Journal of Applied Psychology, 83(4), 577-585. doi: 10.1037/0021-9010.83.4.577 [ Links ]

Fritz, C., Sonnentag, S., Spector, P., & McInroe, J. (2010). The weekend matters: Relationships between stress recovery and affective experiences. Journal of Organizational Behavior, 31, 1137-1162. doi: 10.1002/job.672 [ Links ]

Fritz, C., Yankelevich, M., Zarubin, A., & Barger, P. (2010). Happy, healthy, and productive: The role of detachment from work during nonwork time. Journal of Applied Psychology, 95, 977-983. doi: 10.1037/a0019462 [ Links ]

Furr, M. (2011). Scale construction and psychometrics for social and personality psychology. London: Sage. [ Links ]

Garrosa, E., Carmona-Cobo, I., Moreno-Jiménez, B., & Sanz-Vergel, A. (2015). El impacto emocional del incivismo laboral y el abuso verbal en el trabajo: Influencia de la recuperación diaria. Anales de Psicología, 31(1), 190-198. doi: 10.6018/analesps.31.1.161491 [ Links ]

Geurts, S., & Sonnentag, S. (2006). Recovery as an explanatory mechanism in the relation between acute stress reactions and chronic health impairment. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, 32, 482-492. doi: 10.5271/sjweh.1053 [ Links ]

Hahn, V. C., Binnewies, C., Sonnentag, S., & Mojza, E. J. (2011). Learning how to recover from job stress: Effects of a recovery training program on recovery, recovery-related self-efficacy, and well-being. Journal of Occupational Health Psychology, 16(2), 202-216. doi: 10.1037/a0022169 [ Links ]

Hobfoll, S. E. (1998). Stress, Culture, and Community. doi: 10.1007/978-1-4899-0115-6 [ Links ]

Kinnunen, U., Feldt, T., Siltaloppi, M., & Sonnentag, S. (2011). Job demands-resources model in the context of recovery: Testing recovery experiences as mediators. European Journal of Work and Organizational Psychology, 20, 805-832. doi: 10.1080/1359432X.2010.524411 [ Links ]

Li, C. (2016). Confirmatory factor analysis with ordinal data: Comparing robust maximum likelihood and diagonally weighted least squares. Behavior Research Methods, 48, 936-949. doi: 10.3758/s13428-015-0619-7 [ Links ]

Maffei, L., Spontón, C., Spontón, M., Castellano, E., & Medrano, L. A. (2012). Adaptación del Cuestionario de Autoeficacia Profesional (AU-10) a la población de trabajadores cordobeses. Pensamiento Psicológico, 10(1), 51-62. [ Links ]

Medrano, L. A., & Trógolo, M. (2018). Employee well-being and life satisfaction in argentina: The contribution of psychological detachment from work. Journal of Work and Organizational Psychology, 34, 69-81. doi: 10.5093/jwop2018a9. [ Links ]

Meijman, Th., & Mulder, G. (1998). Psychological aspects of workload. In P. J. Drenth & H. Thierry (Eds.), Handbook of work and organizational psychology (pp. 5-33). Hove, UK: Psychology Press. [ Links ]

Mojza, E. J., Lorenz, C., Sonnentag, S., & Binnewies, C. (2010). Daily recovery experiences: The role of volunteer work during leisure time. Journal of Occupational Health Psychology, 15(1), 60-74. doi: 10.1037/a0017983 [ Links ]

Moreno-Jiménez, B., & Gálvez Herrer, M. (2013). El efecto del distanciamiento psicológico del trabajo en el bienestar y la satisfacción con la vida: Un estudio longitudinal. Journal of Work and Organizational Psychology, 29, 145-151. doi: 10.5093/tr2013a20 [ Links ]

Moriondo, M., Palma, P., Medrano, L., & Murillo, P. (2011). Adaptación de la Escala de Afectividad Positiva y Negativa (PANAS) a la población de Adultos de la ciudad de Córdoba: Análisis Psicométricos Preliminares. Universitas Psychologica, 11(1), 187-196. doi: 10.11144/javeriana.upsy11-1.aeap [ Links ]

Mostert, K., & Els, C. (2015). The psychometric properties of the Recovery Experience Questionnaire of employees in a higher education institution. Journal of Psychology in Africa, 25, 37-43. doi: 10.1080/14 330237.2014.997006 [ Links ]

Park, H., Park, Y., Kim, M., & Hur, T. (2011). A validation study of a Korean version of the Recovery Experience Questionnaire. Korean Journal of Industrial and Organizational Psychology, 24, 523-552. [ Links ]

Parkinson, B., & Totterdell, P. (1999). Classifying affect-regulation strategies. Cognition & Emotion, 13, 277-303. doi: 10.1080/026999399379285 [ Links ]

Ready, R., Weinberger, M., & Jones, K. (2007). How happy have you felt lately? Two diary studies of emotion recall in older and younger adults. Cognition and Emotion, 21, 728-757. doi: 10.1080/02699930600948269 [ Links ]

Robinson, M., & Clore, G. (2002). Belief and feeling: evidence for an accessibility model of emotional self-report. Psychological Bulletin, 128, 934-960. doi: 10.1037/0033-2909.128.6.934 [ Links ]

Rodriguez-Ayan, M., & Sotelo Rico, M. (2015). Validación de la versión en español del Mathematics Value Inventory (MVI) entre estudiantes universitarios uruguayos. Psicologia: Reflexão e Crítica, 28, 678-689. doi: 10.1590/1678-7153.201528405 [ Links ]

Sanz-Vergel, A. I., Sebastián, J., Rodríguez-Muñoz, A., Garrosa, E., Moreno-Jiménez, B., & Sonnentag, S. (2010). Adaptación del “Cuestionario de Experiencias de Recuperación” a una muestra española. Psicothema, 22, 990-996. [ Links ]

Schaufeli, W., Leiter, M., & Maslach, C. (2009). Burnout: 35 years of research and practice. Career Development International, 14, 204-220. doi: 10.1108/13620430910966406 [ Links ]

Schaufeli, W., Leiter, M., Maslach, C., & Jackson, S. (1996). Maslach Burnout Inventory ─ General Survey. In C. Maslach, S. Jackson, & M. Leiter (Eds.), The Maslach Burnout Inventory-Test Manual (3º Ed.). Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press. [ Links ]

Schaufeli, W., Salanova, M., González-Romá, V., & Bakker, A. (2002). The measurement of burnout and engagement: A confirmatory factor analytic approach. Journal of Happiness Studies, 3, 71-92. [ Links ]

Shimazu, A., Matsudaira, K., De Jonge, J., Tosaka, N., Watanabe, K., & Takahashi, M. (2016). Psychological detachment from work during non-work time: linear or curvilinear relations with mental health and work engagement? Industrial Health, 54, 282-292. doi: 10.2486/indhealth.2015-0097 [ Links ]

Shimazu, A., Sonnentag, S., Kubota, K., & Kawakami, N. (2012). Validation of the Japanese version of the Recovery Experience Questionnaire. Journal of Occupational Health, 54, 196-205. doi: 10.1539/joh.11-0220-OA [ Links ]

Siltaloppi, M., Kinnunen, U., & Feldt, T. (2009). Recovery experiences as moderators between psychological work characteristics and occupational well-being. Work & Stress, 23, 330-348. doi: 10.1080/02678370903415572 [ Links ]

Sonnentag, S. (2001). Work, recovery activities, and individual well-being: A diary study. Journal of Occupational Health Psychology, 6, 196-210. doi: 10.1037/1076-8998.6.3.196 [ Links ]

Sonnentag, S., & Fritz, C. (2007). The Recovery Experience Questionnaire: Development and validation of a measure for assessing recuperation and unwinding from work. Journal of Occupational Health Psychology, 12, 204-221. doi: 10.1037/1076-8998.12.3.204 [ Links ]

Sonnentag, S., & Geurts, S. A. (2009). Methodological issues in recovery research. In Current perspectives on job-stress recovery (pp. 1-36). Emerald Group Publishing Limited. [ Links ]

Sonnentag, S., & Schiffner, C. (2019) Psychological detachment from work during nonwork time and employee well-being: The role of leader’s detachment. The Spanish Journal of Psychology, 22, 1-9. doi: 10.1017/sjp.2019.2 [ Links ]

Sonnentag, S., & Zijlstra, F. (2006). Job characteristics and off-job activities as predictors of need for recovery, well-being, and fatigue. Journal of Applied Psychology, 91, 330-350. doi: 10.1037/1072-5245.11.4.366 [ Links ]

Sonnentag, S., Binnewies, C., & Mojza, E. (2008). "Did you have a nice evening?" A day-level study on recovery experiences, sleep, and affect. Journal of Applied Psychology, 93, 674-684. doi: 10.1037/0021-9010.93.3.674 [ Links ]

Sonnentag, S., Kuttler, I., & Fritz, C. (2010). Job stressors, emotional exhaustion, and need for recovery: A multi-source study on the benefits of psychological detachment. Journal of vocational Behavior, 76(3), 355-365. doi: 10.1016/j.jvb.2009.06.005 [ Links ]

Sonnentag, S., Mojza, E., Binnewies, C., & Scholl, A. (2008). Being engaged at work and detached at home: A week-level study on work engagement, psychological detachment, and affect. Work & Stress, 22, 257-276. doi: 10.1080/02678370802379440 [ Links ]

Sonnentag, S., Venz, L., & Casper, A. (2017). Advances in recovery research: What have we learned? What should be done next? Journal of Occupational Health Psychology, 22, 365-380. doi: 10.1037/ocp0000079 [ Links ]

Spontón, C., Medrano, L. A., Maffei, L., Spontón, M., & Castellano, E. (2012). Validación del cuestionario de Engagement UWES a la población de trabajadores de Córdoba, Argentina. Liberabit, 18, 147-154. [ Links ]

Spontón, C., Trógolo, M., Castellano, E., & Medrano, L. A. (2019). Medición del burnout: Estructura factorial, validez y confiabilidad en trabajadores Argentinos. Interdisciplinaria, 35(1). [ Links ]

Syrek, C., Weigelt, O., Kühnel, J., & de Bloom, J. (2018). All I want for Christmas is recovery - changes in employee affective well-being before and after vacation. Work & Stress, 32(4), 313-333. doi: 10.1080/02678373.2018.1427816 [ Links ]

Ten Brummelhuis, L., & Bakker, A. (2012). Staying engaged during the week: The effect of off-job activities on next day work engagement. Journal of Occupational Health Psychology, 17, 445-455. doi: 10.1037/a0029213 [ Links ]

Watson, D., & Clark, L. (1994). The PANAS-X: Manual for the Positive and Negative Affect Schedule-Expanded Form. Ames: The University of Iowa. [ Links ]

Watson, D., Clark, L. A., & Tellegen, A. (1988). Development and validation of brief measures of positive and negative affect: The PANAS scales. Journal of Personality and Social Psychology, 54(6), 1063-1070. doi: 10.1037/0022-3514.54.6.1063 [ Links ]

Wendsche, J., & Lohmann-Haislah, A. (2017). A meta-analysis on antecedents and outcomes of detachment from work. Frontiers in Psychology, 7, 1-24. doi: 10.3389/fpsyg.2016.02072 [ Links ]

Yu, C., & Muthén, B. (2002). Evaluation of model fit indices for latent variable models with categorical and continuous outcomes (Technical Report). Los Angeles: University of California at Los Angeles, Graduate School of Education & Information Studies. [ Links ]

Recibido: 05 de Diciembre de 2018; Revisado: 27 de Marzo de 2019; Aprobado: 08 de Mayo de 2019

texto en

texto en