Mi SciELO

Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Accesos

Accesos

Links relacionados

-

Citado por Google

Citado por Google -

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO -

Similares en Google

Similares en Google

Compartir

Anales de Psicología

versión On-line ISSN 1695-2294versión impresa ISSN 0212-9728

Anal. Psicol. vol.36 no.3 Murcia oct./dic. 2020 Epub 21-Dic-2020

https://dx.doi.org/10.6018/analesps.36.3.337011

Psicología del desarrollo y la educación

Perfil de alumnado No involucrado en bullying: descripción a partir de estereotipos de género, crianza, estrategias cognitivas-sociales y sobre-ingesta alimentaria

1Facultad de Ciencias de la Conducta, Universidad Autónoma del Estado de México (México)

El objetivo de la investigación es identificar las características del alumnado que no participa en episodios de bullying (denominados no involucrados), en función de estereotipos de género, crianza; actitudes y estrategias cognitivas sociales y sobreingesta alimentaria. En el estudio participaron 1190 alumnos de educación básica de once escuelas públicas del Estado de México, México. Investigación cuantitativa, con estudio descriptivo y diseño transversal. Se recogieron datos a partir de cinco instrumentos que miden las variables de estudio: bullying, estereotipos de género, crianza, estrategias cognitivas sociales, sobre-ingesta alimentaria. Los resultados permitieron identificar cinco tipos de alumnos (víctimas de violencia escolar; víctimas de bullying; bully; doble rol y no involucrados), los contrastes del ANOVA de un factor, identificaron diferencias significativas en los grupos contrastados, con respecto a cada una de las variables estudiadas. Se concluye que el alumnado que no se involucran en episodios de bullying, tienen más hábitos de salud, más habilidades sociales que facilitan adaptación al contexto social, sin identificarse con estereotipos tradicionales como el femenino y el machismo. Con respecto a la crianza de sus padres, se identifica que no son educados a través de prácticas de crianza inefectivas como el maltrato. Los resultados describen características definitorias del alumnado que no se involucra en episodios de bullying, lo que será de gran utilidad para la elaboración de programas de prevención e intervención.

Palabras clave: Violencia; Acoso escolar; Estereotipo sexual; Comportamiento social; Crianza del niño

Introducción

El comportamiento de bullying, mantiene la atención de los investigadores debido a su relación con el desarrollo de comportamiento antisocial, uso de drogas (Cerezo y Méndez, 2012; Garaigordobil, 2017; Sigurdsona,Wallander y Sunda, 2014), uso de armas (Valdebenito, Ttofi, Eisner y Gaffney, 2017), y su asociación a problemas de salud pública como ansiedad, depresión, problemas mentales (AlBuhairan, et al., 2017).

El estudio del bullying desde una perspectiva ecológica permite tener una visión amplia del fenómeno identificando factores de riesgo individuales, familiares, escolares y culturales (Postigo, González, Montoya, y Ordoñez, 2013). Esta perspectiva se ha empleado en el estudio de variables socialmente relevantes, resaltando la necesidad de estudiar un fenómeno social en el marco cultural debido a la interacción con el ambiente (Caicedo y Jones, 2014; Torrico, Santín, Andrés, Menéndez y López, 2002).

El estudio del micro sistema familiar, describe que los alumnos en mayor riesgo de participar en bullying, viven en contextos familiares disfuncionales, que se caracterizan por resolver conflictos con agresión, déficits en comunicación, involucrándose afectivamente poco, sin brindarse apoyo entre ellos (Eşkisu, 2014; Lereya y Wolke 2013), describiéndose que los padres de alumnado que participa en bullying usan prácticas de crianza poco efectivas caracterizadas por el uso de agresión, sobreprotección y falta de monitoreo (Cook, Williams, Guerra, Kim y Sadek, 2010; Lereya, Copeland, Costello y Wolke, 2015; Mendoza, 2017a). Demostrándose que los padres no establecen comunicación con autoridades escolares (Mendoza y Barrera, 2018).

Se ha estudiado la influencia del contexto social (macrosistema) identificando que el conflicto armando, las condiciones socioeconómicas, en combinación con un vecindario violento predicen bullying (Chaux, Molano y Podlesky, 2009). Otros factores sociales como los estereotipos tradicionales de género (machismo y el femenino tradicional) han demostrado su asociación con bullying, conociéndose que el machismo predice la participación con rol de bully y el doble rol: víctima/bully, (Navarro, Larrañaga y Yubero, 2016; Morales, Yubero y Larrañaga, 2016), y el estereotipo tradicional femenino se relaciona con la victimización (Navarro, et al., 2016).

El estudio del bullying a partir de una perspectiva ecológica, ha permitido describirlo, e identificar causas multicausales de su desarrollo, que guían programas efectivos para su prevención e intervención (Cerezo y Ato, 2010; Cerezo, Sánchez, Ruiz y Arense, 2015; Mendoza, Cervantes y Pedroza, 2016; Mendoza, Morales y Arriaga, 2015). Bajo esta línea de estudio se ha identificado a un alumno denominado no involucrado, debido a que no participa como espectador, víctima, bully y tampoco con el doble rol, es el de mayor representatividad entre los estudiantes de acuerdo a diferentes estudios internacionales (Elgar, et. al., 2015), ha sido estudiado poco, sin embargo, su estudio aportará información valiosa acerca de los factores que lo protegen para no participar en violencia escolar ni bullying.

El estudio de bullying se hace necesario especialmente en sociedades violentas como México, en el que se estiman 170 000 mil personas muertas por causa del crimen organizado y más de 28 mil personas desaparecidas entre 2006 y 2016, (BBC News Mundo, 2018), un País en el que niños y jóvenes son invitados a formar parte de grupos delictivos, y en el que 69% de los jóvenes que usan armas de fuego en actos violentos, no tienen consecuencias por parte de sus familiares y tampoco por la policía local (Institute for Economics and Peace, 2018).

Por lo anterior el objetivo general de la presente investigación es identificar las características del alumnado “No involucrado” en episodios de bullying, en función de las variables: estereotipos de género, crianza, actitudes y estrategias cognitivas sociales, y sobre-ingesta alimentaria.

Método

Participantes

Participaron 1190 estudiantes de educación básica, inscritos en once escuelas públicas del Estado de México (seis escuelas secundarias y cinco escuelas primarias), 616 fueron alumnos de secundaria estudiantes en los tres grados escolares (318 mujeres y 298 varones), 574 fueron alumnos de educación primaria que cursaban de tercero a sexto grado de primaria (281 niñas y 283 varones). Los participantes tenían entre 8 y 16 años (= 11.4; σ = 1.78). Los participantes fueron seleccionados a partir de un muestreo no aleatorio, incidental denominado mixto, lo anterior debido a que las escuelas fueron elegidas por la accesibilidad a ellas a través de la firma de un convenio con gobierno municipal, se denomina mixto ya que aunque las escuelas no fueron elegidas al azar, los grupos de alumnos participantes sí lo fueron (Sáez, 2017).

Instrumentos

Se emplearon cinco instrumentos que miden las variables, de estudio a continuación se especifican cada uno de ellos.

Cuestionario de Acoso Escolar (Mendoza, Cervantes, Pedroza y Aguilera 2015). El cuestionario mide la frecuencia con que ejercen agresión hacia sus compañeros (violencia y acoso escolar), son víctimas, acosadores u observadores de ella. Se compone de 40 ítems, con tres escalas: Escala de Víctima con veinte ítems (α = .90), escala de Acosador con veinte ítems (α = .89), y la escala de observador con veinte ítems (α = .92). Las respuestas, se eligen en cuatro niveles de medición (likert), que señalan la frecuencia con la que reciben, observan o ejercen algún tipo de agresión hacia sus compañeros (Todos los días; dos o tres veces por semana; dos o tres veces al mes; no ha sucedido). El Alpha de Cronbach de este instrumento es de .95.

Cuestionario de Atributos Personales (PAQ, Spence y Helmreich, 1978; validada en castellano, Mendoza, 2006), integrado por 24 ítems, mide el grado con el que una persona se identifica con los estereotipos femenino, masculino, y la combinación de ambos (androginia), con alpha total de cronbach .80.

Escala Femenino, mide identificación con el estereotipo femenino tradicional (emotivo, cálido, capacidad para dedicarse a los demás, cariñoso/a, servicial con otros, amable, identifica sentimientos de otros, percibe comprensión de otros), α = .80.

Escala Femenino-masculino, mide la identificación con los atributos de mujeres y hombres sin estereotipar hacia alguno en particular (dominante, llorar con facilidad, me hieren fácilmente, necesidad de sentirse protegido, necesidad de aprobación de otros, centrado en las relaciones fuera de casa, independiente), α = .81.

Escala Masculino, mide identificación con el estereotipo tradicional masculino: macho (Independiente, superioridad, activo, competitivo, tomar decisiones, no se rinde fácilmente, seguro de sí mismo, rinde bajo presión), α = 80.

Cuestionario de Sobreingesta alimentaria (OQ) (O´Donell y Warren, 2007), mide hábitos, pensamientos y actitudes relacionados con la sobrengesta alimentaria, consta de 80 ítems, tiene una escala Likert de cinco niveles: nada, poco, moderadamente, bastante, muchísimo, α= .91. Se integra por dos factores a) Hábitos y actitudes relacionadas con la conducta alimentaria (sobreingesta, subingesta, antojos alimentarios, racionalizaciones, motivación para bajar de peso, expectativas relacionadas con el comer), α= .90, y b) Hábitos generales de salud y funcionamiento psicosocial (Hábitos de salud, Imagen corporal, Aislamiento social, Alteración afectiva), α= .89.

Actitudes y Estrategias Cognitivas Sociales (Moraleda, González, y García-Gallo, 1998), evalua la competencia social, a través de la facilidad o dificultad para adaptarse al contexto social, se compone de 137 ítems, con α = .95, y tienen dos factores: Escala de Actitud Social α = .92 y Pensamiento Social α = .95 (Mendoza y Maldonado, 2017).

Escala de Actitud social, mide la facilidad en la interacción social: Conformidad con lo socialmente correcto; sensibilidad social o empatía; ayuda y colaboración; seguridad y firmeza en la interacción; liderazgo prosocial, agresividad-terquedad; dominancia, apatía y retraimiento; ansiedad y timidez.

Escala de Pensamiento Social, evalúa las habilidades cognitivas que facilitan o no una relación social, mide impulsividad; independencia; convergencia; percepción y expectativas sobre la relación social; liderazgo y aceptación por parte de sus padres; percepción de situaciones sociales; habilidad para solucionar problemas sociales; habilidad para anticipar consecuencias al comportamiento social y elegir medios adecuados para fines del comportamiento social.

Cuestionario de Estilos de Crianza (Mendoza, 2018), es un cuestionario que contestan niños y adolescentes para identificar los comportamientos de disciplina de sus padres, se componen por 32 ítems, α= .83. Tiene una escala likert de cuatro niveles: todos los días, dos o tres veces a la semana; dos o tres veces al mes; no ha sucedido en los dos últimos meses. Tiene seis factores: Maltrato Parental (uso de castigo físico, verbal, psicológica, α= .82); Crianza positiva (se muestra la forma correcta de hacer las cosas, ignorando el comportamiento inadecuado, recompensando el comportamiento adecuado, α = .80); Costo de respuesta, el padre solicita que repare el daño que hizo (α= .81); Sin liderazgo, el padre hace lo que el niño solicita (α= .80); Control Negativo, el padre controla la conducta de sus hijos cotidianamente (α = .81); Sobreprotección, los padres resuelven actividades, evitando que sus hijos desarrollen autonomía (vestirlos, hacerles la tarea, α = .80).

Tipo de estudio y diseño

Estudio descriptivo, que permitió especificar las características y los perfiles de grupos de alumnos (en función de su participación en episodios de bullying como víctimas, agresores, doble rol o sin involucrarse en ellos) recogiendo información de manera conjunta sobre las variables de estudio (Müggenburg y Pérez, 2007). El estudio se llevó a cabo en un solo momento y en un tiempo único por lo que su diseño es transversal.

Procedimiento

Se firmó un convenio de colaboración del gobierno municipal con la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México, lo anterior con la finalidad de desarrollar la investigación en colaboración con autoridades. A partir de la firma, se planificó una reunión con los directivos de las instituciones educativas seleccionadas para compartirles los objetivos de la investigación, los instrumentos, así como los requerimientos para desarrollarla. Una vez que los directivos aceptaron, se hizo la planificación de días y horarios para aplicar los instrumentos de medición. La administración de los instrumentos se desarrolló en dos sesiones de una hora y treinta cada una, en aulas con iluminación, ventilación y materiales necesarios, la hicieron miembros del equipo de investigación capacitados para la administración. Los alumnos participaron de forma voluntaria, con autorización de sus padres y se les notificó sobre la confidencialidad de la información proporcionada. Después de que se recogió la información a través de los cuestionarios, se hizo una devolución de los resultados a cada escuela participantes a través de una ceremonia con la presencia de las autoridades escolares.

Análisis de Datos

Se realizó una base de datos en el programa estadístico SPSS versión 21.0., se vacío la información para desarrollar los análisis estadísticos dando cumplimiento al objetivo general de estudio:

Primero se clasificó al alumnado en función de los roles de participación que desempeñan en violencia escolar y bullying, para ello se desarrolló un análisis Multivariado denominado análisis de conglomerados.

Una vez que se tienen clasificados a los alumnos, el siguiente proceso estadístico fue realizar un contraste de medias (ANOVA de un factor), teniendo como factor el conglomerado obtenido (clasificación del alumnado) y como variable dependiente las variables del estudio (estereotipos de género, sobre-ingesta alimentaria, actitudes y estrategias cognitivos sociales; crianza).

En todos los casos en los cuáles el valor de p es significativo, se hizo el cálculo del tamaño del efecto. Se muestra el estadístico d de Cohen, el valor d = .20 es considerado efecto pequeño, d = .50 efecto medio, y d = .80 efecto grande.

Resultados

Clasificación del alumnado en función de su participación

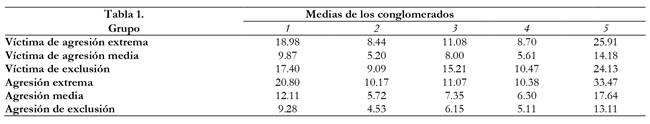

Para dar respuesta al objetivo planteado, se identificaron los roles que el alumnado desempeña en situaciones de violencia escolar y acoso escolar, el análisis multivariado K de medias, clasifica cuatro grupos del círculo de bullying y uno más de alumnos que no se involucran en situaciones de acoso escolar y violencia escolar, las medias para cada uno de los grupos se muestran en la Tabla 1.

En la Tabla 1, se identifica las medias de cada uno de los factores como víctima y agresor de exclusión, media y extrema, a continuación se describe cada uno de los conglomerados identificados.

Víctima de violencia escolar: Este grupo está conformado por 29 alumnos que reciben agresión de sus compañeros (agresión extrema, exclusión y gravedad media). De este grupo el .8% son mujeres (5 alumnas) y el 4% son hombres (24 alumnos).

Las alumnas de este grupo representan en .4% del total de mujeres participantes y los alumnos representan el 2% del total de los hombres participantes.

Reportan ser ignorados, rechazados, que hablan mal de ellos, no los dejan participar y reciben insultos dos o tres veces en el mes.

No involucrados: Este grupo está conformado por 620 alumnos que no participan como víctimas o agresores en situaciones de violencia escolar y tampoco en acoso escolar. De este grupo el 52% son mujeres (311 alumnas) y 52% son hombres (309 alumnos).

Las alumnas del grupo representan el 26% del total de mujeres participantes y los alumnos representan el 26% del total de hombres participantes.

Victimas de bullying: Este grupo está conformado por 158 alumnos, los cuales reciben agresión agresión extrema, exclusión y gravedad media. El 14% son mujeres (81 alumnas) y el 13% son hombres (77 alumnos).

Las mujeres de este grupo representan el 7% del total de alumnas participantes, los hombres representan 7% del total de alumnos participantes.

Reportan recibir golpes, les esconden las cosas, los golpean, ofenden o ridiculizan, señalando que les ocurre cotidianamente (todos los días; dos o tres veces por semana).

Bully: Este grupo está conformado por 372 alumnos que dirigen agresión extrema, exclusión y gravedad media hacia sus compañeros. En este grupo el 33% de los involucrados son mujeres (199 alumnas) y el 29% son hombres (173 alumnos).

Las alumnas de este grupo representan el 17% del total de las mujeres participantes y los alumnos representan el 15% del total de hombres participantes.

Reportan ejercer hacia sus compañeros, todo de tipo de comportamiento agresivo como obligarlos a hacer cosas que no quiere con amenazas, obligar con amenazas a situaciones o conductas de carácter sexual, robándoles cosas, intimidan con frases o insultos de carácter sexual, pegando o amenazando para meter miedo señalando que la dirigen cotidianamente.

Victima/bully: Este grupo está conformado por 11 alumnos los cuales por una parte reciben agresión extrema, exclusión y gravedad media y al mismo tiempo ejercen hacia otros alumnos. En este grupo el .5% son mujeres (3 alumnas) y el 1% son hombres (8 alumnos).

Las alumnas de este grupo representan el .3% del total de mujeres participantes y los alumnos representan el .7% del total de hombres participantes. Son alumnos que dirigen y reciben al mismo tiempo comportamiento agresivo extremo (amenazar con armas, amenazan a situaciones de carácter sexual, obligan a hacer cosas que no quieren con amenazas), exclusión y agresión de gravedad media (incluye situaciones como: rechazar, hablando mal de él o ella, insultándole, poniéndole motes que le ofenden o ridiculizan, ignorándole, impidiéndole participar, escondiéndole cosas). Reportan que los episodios ocurren cotidianamente.

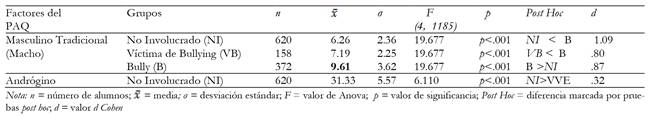

Estereotipos de Género

Los resultados de la prueba ANOVA, mostrados en la Tabla 2, señalan diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de alumnos víctimas, bully y no involucrado en función de su identificación con los estereotipos masculino tradicional (macho), femenino tradicional, y la identificación no estereotipada de ambos comportamientos. Las pruebas de contraste Post Hoc muestran que los alumnos del grupo no involucrados son los que menos se identifican con el estereotipo masculino tradicional, y los que más se identifican con el andrógino (femenino-masculino).

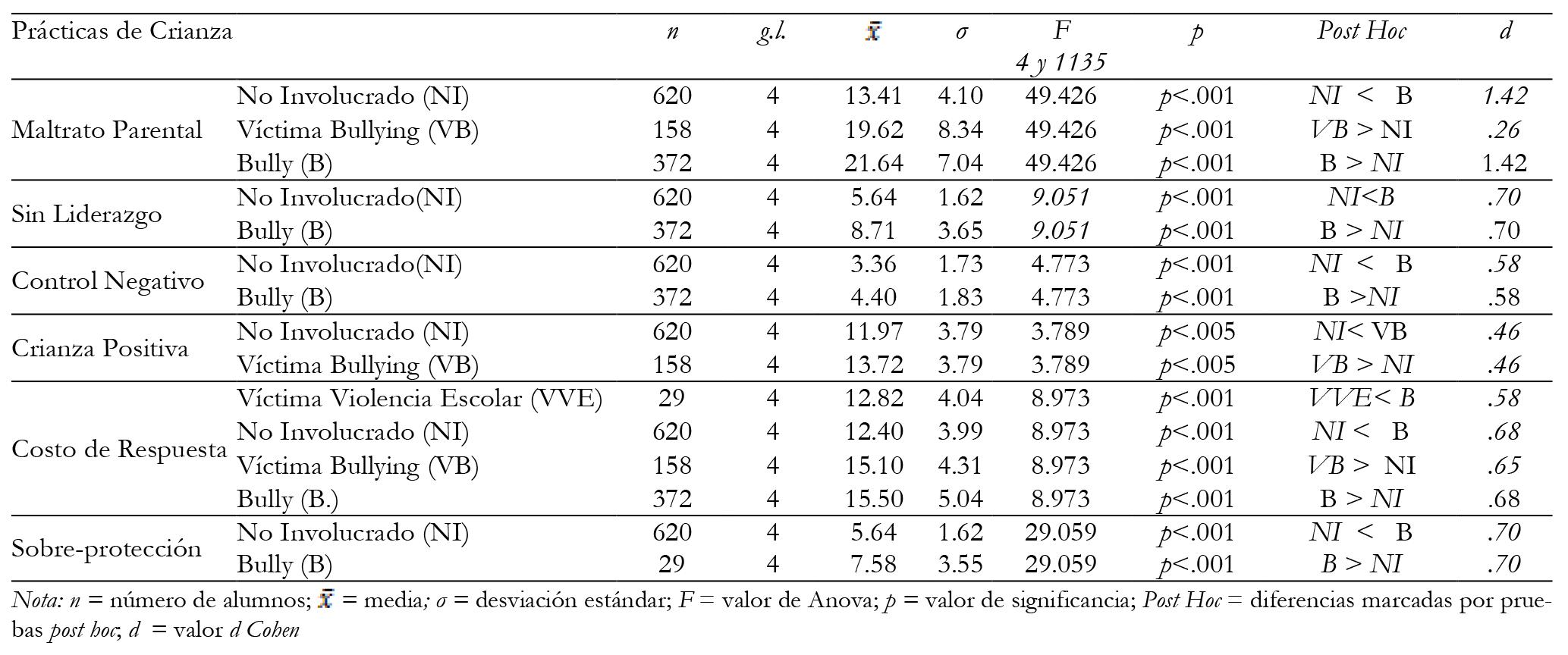

Prácticas de Crianza

Con respecto a las prácticas de crianza que usan los padres de alumnos que participan en bullying, el ANOVA, permite identificar que existen diferencias significativas, las pruebas de contraste Post Hoc permiten identificar que, el alumnado que no se involucra en episodios de bullying tienen media menor que el grupo bully con respecto a: Maltrato Parental que reciben de sus padres, sobreprotección parental, control, crianza sin liderazgo y costo de respuesta (Ver tabla 3).

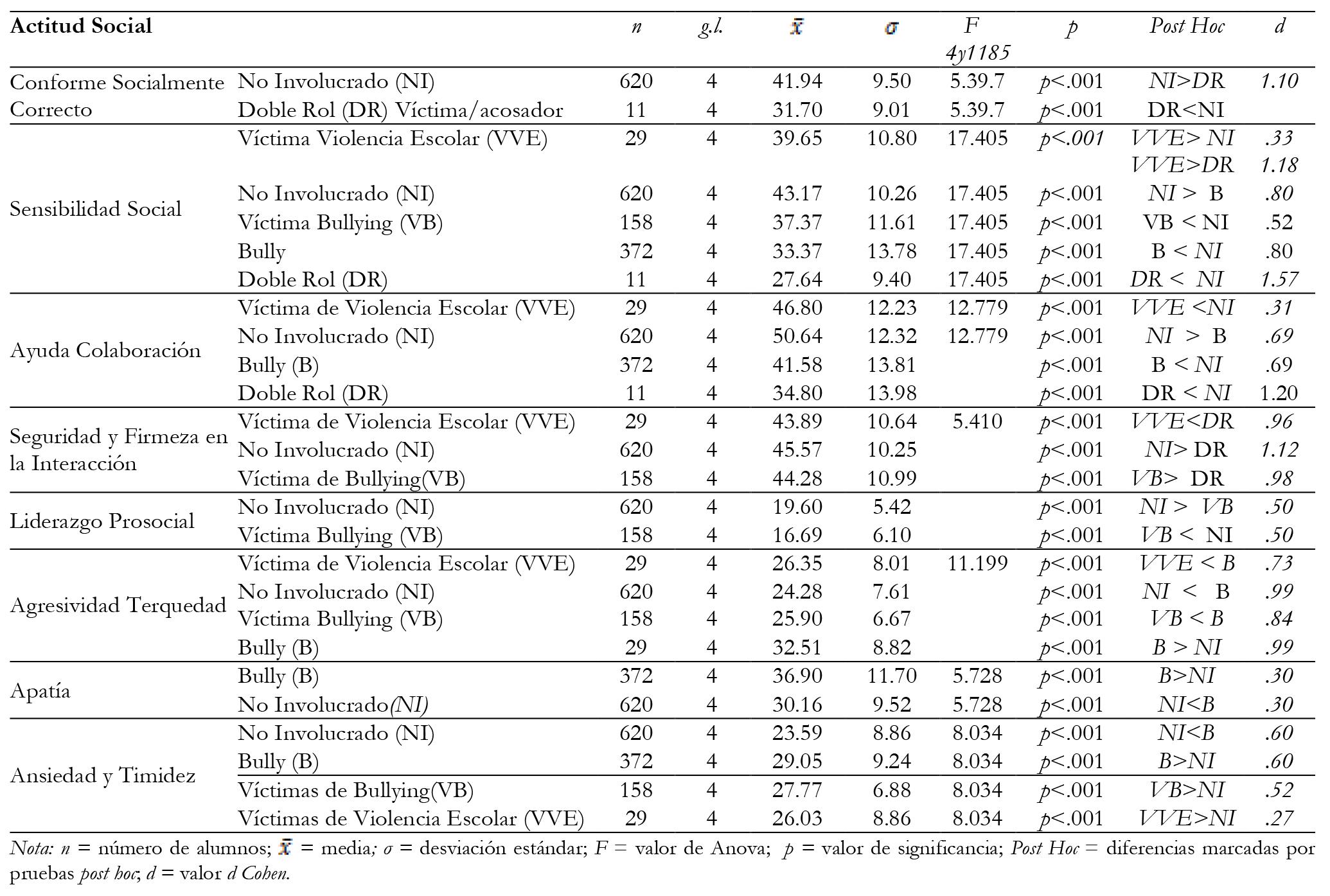

Habilidades Sociales

Con respecto a las habilidades sociales del alumnado, en la tabla 4 se muestran diferencias significativas en la escala de actitud social del alumnado víctima, bully, bully-victima y no involucrados, calculadas a través del ANOVA. Las pruebas de contraste Post Hoc, señalan que el alumnado que no se involucra en episodios de bullying, tienen media mayor que el grupo de alumnos con doble rol víctima/acosador en: Conformidad con lo que es socialmente correcto; Sensibilidad social; Ayuda y colaboración; Seguridad y Firmeza en la interacción. Son los alumnos que no se involucran en episodios de bullying, quienes presentan media mayor que los alumnos víctimas de bullying en Liderazgo. Son también los alumnos que no participan en episodios de bullying (no involucrados) quienes presentan media menor en agresión-terquedad, apatía, ansiedad y timidez en contraste con el grupo de alumno bully (Ver Tabla 4).

Tabla 4. Diferencias en la participación en episodios de bullying en función de la Escala Actitud Social (Cuestionario Actitudes y Estrategias Cognitivas Sociales).

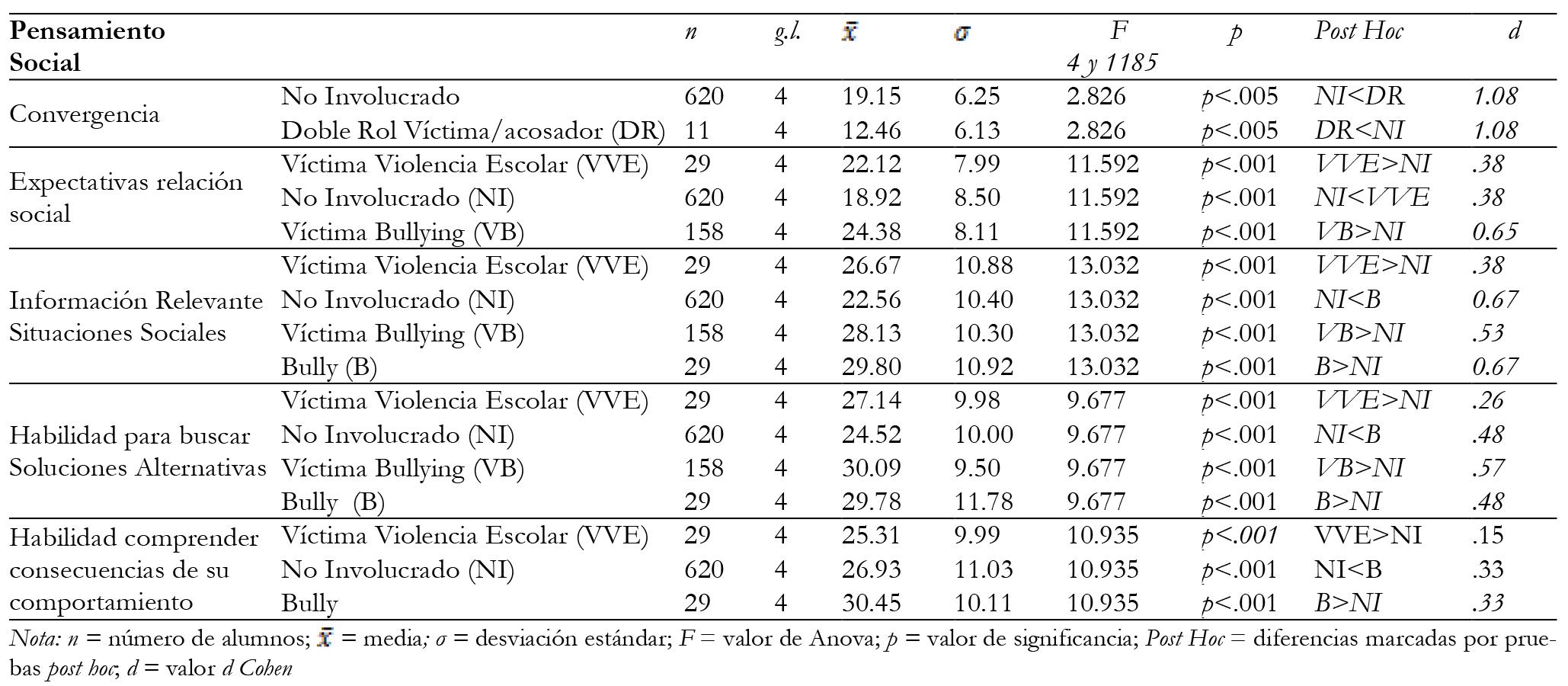

En la tabla 5, se muestran los resultados para la escala Pensamiento Social, conviene destacar que conforme la estructura del instrumento se establece que en las sub-escalas: Impulsividad; Convergencia, Percepción sobre la relación social, Aceptación de sus padres; Observación de situaciones sociales; habilidad solución de problemas sociales; Habilidad anticipar consecuencias; habilidad para elegir medios adecuados).

Tabla 5. Diferencias en la participación en episodios de bullying en función de la Escala de Pensamiento Social (Cuestionario Actitudes y Estrategias Cognitivas Sociales).

Los resultados del ANOVA (Tabla 5), muestra diferencias significativas entre los grupos de alumnos. El contraste de las pruebas Post Hoc indica que los alumnos denominados no involucrados, tienen media significativamente mayor que los alumnos con doble rol víctima/acosador, en: convergencia. El alumnado no involucrado tienen media significativamente menor al alumnado víctima de bullying en: Percepción y expectativas sobre la relación social; Habilidad en la observación y retención de la información relevante sobre las situaciones sociales; Habilidad en la búsqueda de soluciones alternativas para resolver los problemas sociales; Habilidad para anticipar y comprender consecuencias de comportamiento sociales; Habilidad para elegir medios adecuados en comportamiento social (Ver tabla 5).

Hábitos y Actitudes relacionados con la conducta alimentaria

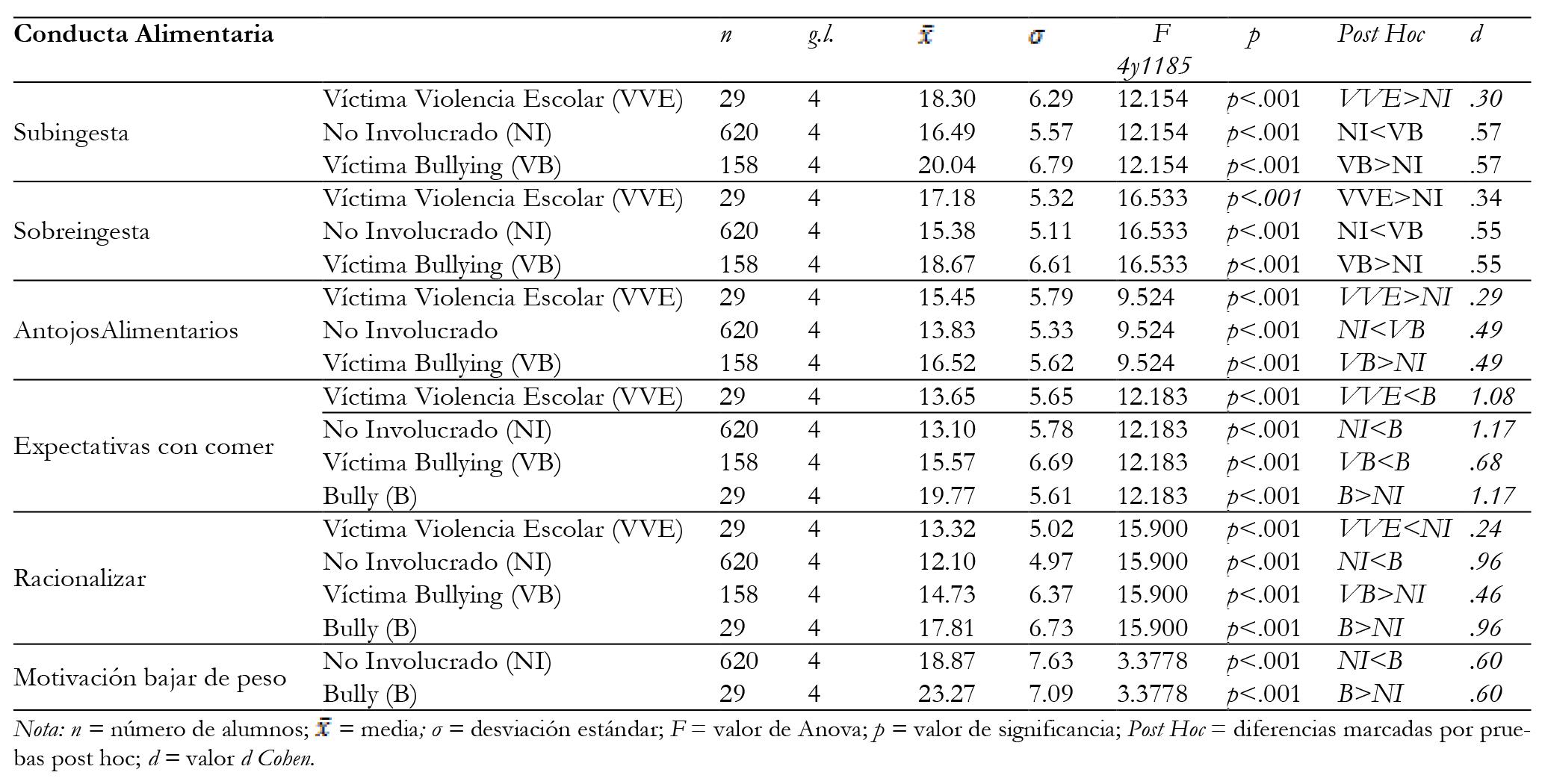

En la Tabla 6, se muestran los contrastes de media de la escala Hábitos y actitudes relacionados con la conducta alimentaria.

Tabla 6. Diferencias en la participación en episodios de bullying en función de los hábitos y actitudes relacionados con la conducta alimentaria.

El análisis ANOVA señala diferencias significativas entre los grupos de alumnos. Los contrastes Post Hoc indican que el alumnado denominado no involucrado, tiene media menor que el grupo de alumnos víctimas en Sub-ingesta alimentaria; Sobre-ingesta alimentaria; Antojos alimentarios; Racionalizaciones. Y tiene media significativamente menor que el grupo de alumnos bully en: Expectativas relacionadas con el comer; Motivaciones para bajar de peso.

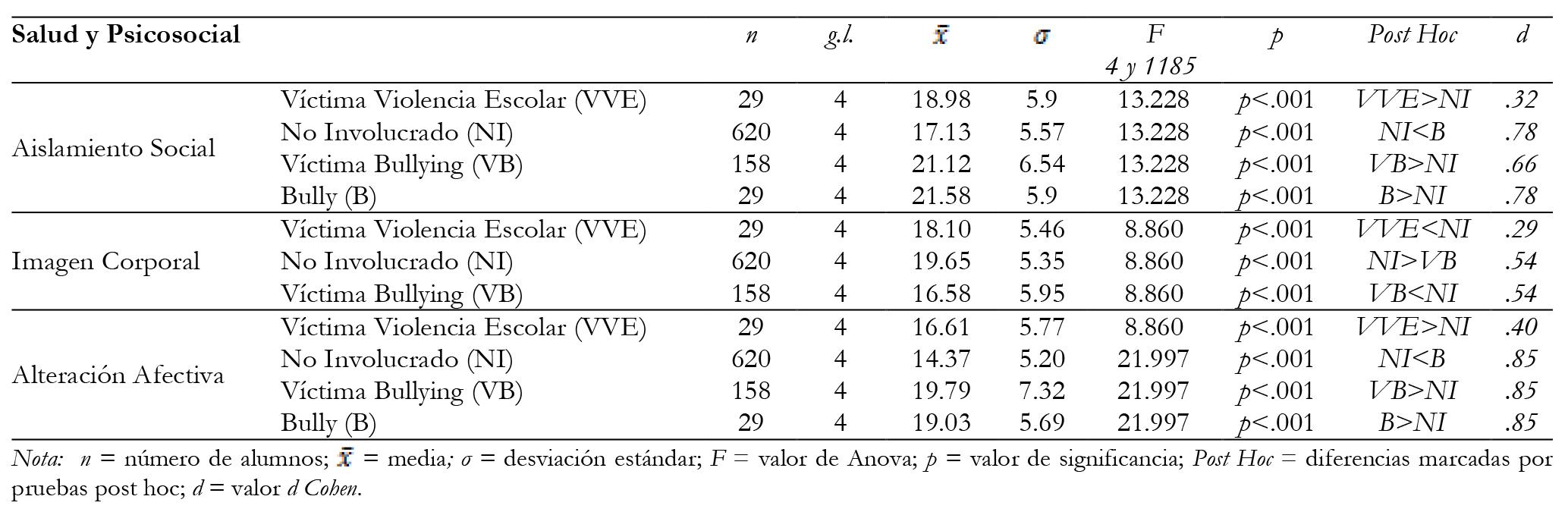

En la tabla 7, se muestra el contraste de medias en la escala hábitos generales de salud y funcionamiento psicosocial en función de la participación de los roles de participación del alumnado.

Tabla 7. Diferencias en la participación en episodios de bullying en función de los hábitos generales de salud y funcionamiento psicosocial.

Con respecto a los hábitos generales de salud y funcionamiento psicosocial (Ver tabla 7), se identificó que el grupo de alumnos que no se involucran también tienen media significativamente menor a la de los grupos víctimas de bullying, víctimas de violencia escolar y bully en Aislamiento Social y Alteración afectiva. Tienen media mayor en imagen corporal que los alumnos víctimas de bullying y víctimas de violencia escolar (Ver tabla 6).

Discusión y Conclusiones

El estudio brinda información novedosa con respecto a la descripción de las características del alumnado que no se involucra en episodios de bullying, información que, sin duda, ayudará al desarrollo de políticas públicas que permitan difundir en la población, (especialmente en Países en vías de desarrollo) información a especialistas, padres y profesores que ayuden a disminuir el riesgo de involucrarse en episodios agresivos en el contexto escolar.

A través de los resultados se describe que el alumnado que no participa en bullying, no se identifica con ninguno de los estereotipos tradicionales, en particular, con los denominados macho o estereotipo femenino tradicional, más bien este tipo de alumno integra en su repertorio, ambos, lo femenino y lo masculino (andrógino), por lo que son capaces de cuidar a otros, ser amables, serviciales pero también actuar bajo presión, competir y tomar decisiones, lo anterior, permitirá que los especialistas en el área, tengan mayor información para que puedan brindar una guía precisa en el desarrollo de políticas públicas, así como, transmitir a las familias información con respecto a la educación que se proporciona en el seno familiar, principalmente, quitar la idea errónea que se transmite de generación en generación, al creer que las mujeres son débiles, que las mujeres son menos que los hombres, o que pueden desempeñarse laboralmente en áreas destinadas para cuidar de otros, lo que sin duda se ha comprobado que está asociado con la discriminación, exclusión y violencia de género (Castillo y Montes, 2014). Las conclusiones del estudio señalan que se deben dirigir esfuerzos para que en escuelas y familias, principales micro sistemas de la sociedad, sean los que transmitan una educación a niños, niñas y jóvenes, en la que incluyan comportamientos y actitudes, tanto femeninas como masculinas (andrógino), ambas sin duda alguna, ayudarán responder de forma integral a las exigencias de la sociedad actual.

Los resultados del estudio, complementan lo identificado en otras investigaciones en las que se resaltan la asociación entre ser víctima y la identificación con el perfil tradicional femenino (Navarro, et al., 2016; Peña, Arias, y Sáez, 2017), violencia y el machismo (Morales et al., 2016; Navarro, et al., 2016; Peña, et al., 2017).

Con respecto a las prácticas de crianza, los resultados permiten describir las prácticas de crianza que usan los padres del alumnado que no se involucra en episodios de bullying, identificándose que sus padres no dirigen maltrato físico, emocional o verbal para educarlos, no les sobreprotegen y no ejercen control excesivo con ellos, de hecho sus padres se caracterizan por tener liderazgo y por educarlos a través de prácticas de crianza efectivas, como la denominada crianza positiva, lo que se explica con la evidencia empírica que señala que cuando los padres valoran, apoyan y se comunican con sus hijos favorecen en ellos la empatía, así como la preocupación por el otro, alentándoles a buscar ayuda cuando afrontan una situación problemática (Samper, Mestre, Malonda y Mesurado, 2015).

Estos resultados aportan evidencia que fortalecen las políticas públicas dirigidas a establecer programa de crianza efectiva o positiva en las familias a través de diferentes instituciones responsables de guiar a las familias para reducir el riesgo de que los hijos se involucren en conductas de riesgo.

Los resultados también fortalecen el respeto a los derechos de la niñez, ya que las prácticas de crianza, sin el uso de: agresión emocional y física, sobreprotección, o negligencia, fortalecen el respeto a los derechos de la infancia, y contribuyen a desarrollar sociedades más sanas, sin menos violencia, evitando el desarrollo de perfiles de víctimas (Mendoza, 2017a; Samper et al., 2015) y agresores (Cook, et al., 2010), de hecho se ha solicitado explícitamente por Comisiones de Derechos Humanos, que sean las escuela las que integren a las familias para que sean capacitadas en estilos de crianza, evitando así usar las agresiones o castigos físicos como estrategias educativas con la finalidad de disminuir el acoso en el contexto escolar (Comisión Nacional de Derechos Humanos, 2017).

Con respecto a las habilidades sociales del alumnado denominado “no involucrados”, se concluye que son alumnos que aceptan las normas sociales, son empáticos, no tienen miedo de expresarse, se comunican asertivamente y defienden sus derechos sin agresión, esta evidencia, que describe al alumnado no involucrado, permite conocer las habilidades que socialmente se necesitan fortalecer en la niñez y en los jóvenes, identificándose que son conductas asociadas al comportamiento prosocial (Cuenca y Mendoza, 2017) y que deberían impulsarse para que se practiquen en el aula, durante la jornada escolar.

Dichos resultados también fortalecen las investigaciones centradas en disminuir el comportamiento de acoso escolar, a través del fortalecimiento de las competencias sociales (Silva da, et al., 2018; Yüksel-Sahin, 2015).

Se concluye también que el alumnado no involucrado, se caracterizan por participar y colaborar en las metas comunes de trabajo en equipos, ayudan a construir soluciones, tienen liderazgo pro-social a través del cual toma la iniciativa para guiar a sus compañeros a lograr objetivos grupales, esto último añade mayor información a investigaciones en las que se ha identificado que los alumnos víctimas y bully, son menos efectivos en sus relaciones sociales, es decir, tienen dificultades para relacionarse con los pares, para iniciar juegos, pláticas o tareas académicas, teniendo menos interacciones con sus compañeros de clase (Santoyo y Mendoza, 2018).

De acuerdo con los resultados del estudio, se describe al alumnado no involucrado, como alumnos que aceptan las normas y costumbres sociales, tienen la capacidad de reflexionar acerca de sus dificultades al establecer relaciones sociales, son flexibles y creativos (en la búsqueda de solución de problemas), con capacidad para generar alternativas de solución, identificando las consecuencias de su comportamiento lo que le permite elegir la más adecuada, lo que aporta información para fortalecer los programas de intervención, especialmente los dirigidos a controlar la ira en niños y adolescentes, ya que la disminución de la impulsividad se asocia con la disminución de distorsiones cognitivas que magnifican las situaciones, o limitan al alumnado a percibir solo una dualidad (blanco o negro) en las situaciones problemáticas lo que les impide tener alternativas de solución sin agresión (Mendoza, 2017b; Mendoza y Maldonado, 2017).

Los resultados del estudio, complementan a otros en los que se indica que el déficit en el establecimiento de redes sociales, son un predictor para desempeñar el rol de víctima o el rol de acosador en bullying (Kljakovic y Hunt, 2016), además de que tiene dificultades para buscar alternativas de solución a problemáticas de relaciones sociales (Cook, et al., 2010).

Con respecto a los hábitos y actitudes relacionadas con la conducta alimentaria, este estudio es de los pocos que aportan información con dicha variable con respecto al comportamiento de bullying, señalándose que el alumnado denominado “no involucrado”, se caracterizan por no tener dificultades con sobre ingesta y sub-ingesta, resultados que sin duda aportan información valiosa para el desarrollo de programas de prevención primaria, dirigidos al desarrollo de hábitos de salud en los niños, que sin duda alguna, debería ser establecidos y supervisados por el principal agente de cambio en la vida de los niños, los padres de familia.

Estos resultados son consistentes con estudios en los que se ha demostrado que los niños que se encuentran en menor riesgo de participar en bullying, son lo que no tienen sobrepeso ni obesidad (Bacchini, et al., 2015) y los alumnos con mayor riesgo de ser víctimas son los que tienen sobrepeso y obesidad (Reulbach, et al., 2013; Waasdorp, Mehari y Bradshaw, 2018).

Finalmente, se concluye también que, el alumnado denominado “no involucrado” en episodios de bullying, tiene imagen corporal positiva, cuentan con recursos sociales que les permiten tener redes sociales en la escuela, y son los que menos alteraciones afectivas exhiben (estrés, depresión y ansiedad), resultados que agregan más información a la asociación ya identificada entre el déficit en la imagen corporal del alumnado bully y víctimas de bullying (Waasdorp, et al., 2018).

Limitaciones

A pesar de que participaron once escuelas, una de las principales limitaciones del estudio es que no se contó con una muestra representativa en el Estado en el cual se desarrolló la investigación, por lo que se imposibilita la generalización de los resultados, por lo que para futuras investigaciones se sugiere ampliar más el número de participantes optando por un muestreo de tipo aleatorio.

Se propone que para otros estudios se amplíen las variables de estudio especialmente las que pertenecen al contexto social del alumnado, como la tasa de violencia de la colonia en la que habitan, así como los índices de actos violentos que caracterizan a la comunidad en la que habitan, aportando información sobre la relación de la violencia en su contexto y la violencia en su aula.

References

AlBuhairan, F., Abou, O., El Sayed, D., Badri, M., Alshahri, S. & Vries, N. (2017). The relationship of bullying and physical violence to mental health and academic performance: A cross-sectional study among adolescents in Kingdom of Saudi Arabia. International Journal of Pediatrics and Adolescent Medicine, 4, 61-65. [ Links ]

Bacchini, D., Licenziati, M.R., Garrasi, A., Corciulo, N., Driul, D., Tanas, R., Fiumani, P.M., Pietro, E.D., Pesce, S., Crinò, A., Maltoni, G., Iughetti, L., Sartorio, A., Deiana, M., Lombardi, F. & Valerio, G. (2015). Bullying and Victimization in Overweight and Obese Outpatient Children and Adolescents: An Italian Multicentric Study. Journal Plos One, 10(11), 1-11. [ Links ]

BBC News Mundo (2018, 2 de Julio). Elecciones en México: gráficos que muestran los vertiginosos cambios que ha vivido el país en los últimos 18 años. BBC News Mundo. Recuperado de http://www.bbc.com/mundo/noticias-amerca-latina-44601989. [ Links ]

Caicedo, B. & Jones, K. (2014). The role of the neighborhood, family and peers regarding Colombian adolescents’ social context and aggressive behavior. Revista de Salud Pública, 16(2), 208-220. [ Links ]

Castillo, R., & Montes, B. (2014). Análisis de los estereotipos de género actuales. [Analysis of current gender stereotypes]. Anales de Psicología, 30(3), 1044-1060. [ Links ]

Cerezo, F. & Ato, M. (2010). Social status, gender, classroom climate and bullying among adolescents pupils. Anales de Psicología, 26(1), 137-144. [ Links ]

Cerezo, F. & Méndez, I. (2012). Conductas de riesgo social y de salud en adolescentes. Propuesta de intervención contextualizada para un caso de bullying. [Social and health risk behaviors in adolescents. Contextualized intervention proposal for a case of bullying].Anales de psicología, 28(3), 705-719. [ Links ]

Cerezo, F., Sánchez, C., Ruiz, C. & Arense, J.J. (2015). Roles en bullying de adolescentes y preadolescentes, y su relación con el clima social y los estilos educativos parentales. [Roles in bullying of adolescents and pre-adolescents, and its relationship with the social climate and parenting educational styles].Revista de Psicodidáctica, 20(1), 139-155. [ Links ]

Chaux, E., Molano, A. & Podlesky, P. (2009). Socio-Economic, Socio-Political and Socio-Emotional Variables Explaining School Bullying: A Country-Wide Multilevel Analysis. Aggressive Behavior, 35, 520-529. [ Links ]

Cook, C.R., Williams, K.R., Guerra, N.G., Kim, T.E. & Sadek, S. (2010). Predictors of Bullying and Victimization in Childhood and Adolescence: A Meta-analytic Investigation. School Psychology Quarterly, 25(2), 65-83. [ Links ]

Comisión Nacional de Derechos Humanos (2017). Exige CNDH respetar los derechos de niñas, niños, adolescentes y de la comunidad escolar en las medidas de Prevención y erradicación de la violencia en los centros Escolares (CNDH, Comunicado de Prensa DGC/032/17). [ Links ]

Cuenca, V. & Mendoza, B. (2017). Prosocial and aggressive behavior in children: Treatment behavior for parents and teachers. Acta de Investigación Psicológica, 7, 2691-2703. [ Links ]

Elgar, F.J., McKinnon, B., Walsh, S., Freeman, J., Donnelly, P., Gaspar de Matos, M., Gariepy, G., Aleman-Díaz, A., Pickett, W., Molcho, M. & Currie, C. (2015). Structural Determinants of Youth Bullying and Fighting in 79 countries. Journal of Adolescent Health, 57, 643-650. [ Links ]

Eşkisu, M. (2014). The Relationship between Bullying, Family Functions and Perceived Social Support Among High School Students. Social and Behavioral Sciences, 159, 492-496. [ Links ]

Garaigordobil, M. (2017). Conducta antisocial: conexión con bullying, cyberbullying y estrategias de resolución de conflictos. [Antisocial behavior: con-nection with bullying, cyberbullying and conflict resolution strategies].Psychosocial Intervention, 26, 47-54. [ Links ]

Institute for Economics and Peace (2018). Peace Index in Mexico. USA: Institute for Economics and Peace (IEP). [ Links ]

Kljakovic, M. & Hunt, C. (2016). A meta-analysis of predictors of bullying and victimisation in adolescence. Journal of Adolescent, 49, 134-145. [ Links ]

Lereya, S.T., Copeland, W.E., Costello, E.J. & Wolke, D. (2015). Adult mental health consequences of peer bullying and maltreatment in childhood: two cohorts in two countries. Lancet Psychiatry 2, 524-31. [ Links ]

Lereya S.T. & Wolke D. (2013). Prenatal family adversity and maternal mental health and vulnerability to peer victimisation at school. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 54, 644-52. [ Links ]

Mendoza, B. (2006). Las dos caras de la violencia escolar: El maltrato en la interacción profesor-alumno y entre iguales [The two faces of school violence: Abuse in teacher-student and peer interaction] (Tesis de doctorado). Universidad Complutense de Madrid, España. [ Links ]

Mendoza, B. (2017a). Prácticas de crianza y acoso escolar: descripción en alumnado de educación básica. [Parenting practices and bullying: description in basic education students]. Innovación Educativa, 17(74), 125-142. [ Links ]

Mendoza, B. (2017b). Manual de auto control de enojo. Terapia Cognitivo-Conductual. [Anger self-control manual. Cognitive-Behavioral Therapy]. México: Editorial Pax México [ Links ]

Mendoza, B. (2018). Proyecto de Investigación 4385/2017/CI, Convivencia y acoso escolar: descripción de instituciones educativas desde una perspectiva ecológica. [Research Project 4385/2017 / CI, Coexistence and bullying: description of educational institu-tions from an ecological perspective]. Universidad Autónoma del Estado de México, Estado de México, México. [ Links ]

Mendoza, B. & Barrera, A. (2018). Gestión de la convivencia escolar en educación básica: percepción de los padres. [Management of school coexistence in basic education: parents' perception].Revista Electrónica de Investigación Educativa, 20(2), 93-102. [ Links ]

Mendoza, B., Cervantes, A. & Pedroza, F.J., (2016). Acoso Escolar: Diferencias en contextos educativos rural y urbano, en alumnado adolescente. [Bullying: Differences in rural and urban educational contexts in adolescent students]. Investigación y Ciencia, 24(67), 60-70. [ Links ]

Mendoza, B., Cervantes, A., Pedroza, F.J., & Aguilera, S.J., (2015). Estructura factorial y consistencia interna del Cuestionario para medir Bullying y Violencia Escolar. [Factorial structure and internal consistency of the Questionnaire to measure Bullying and School Violence].Revista Ciencia UAT, 10(1), 06-16. [ Links ]

Mendoza, B. & Maldonado, V. (2017). Acoso escolar y habilidades sociales en alumnado de educación básica. [Bullying and social skills in basic education students]. Ciencia Ergo-sum, 24(2), 109-116. [ Links ]

Mendoza, B, Morales, T. & Arriaga, Y. (2015). Variables Proximales relacionados con Violencia Escolar y Bullying en alumnado de bachillerato. [Proximal variables related to School Violence and Bullying in high school students].Special Issue of Psychology, Society and Education Journal, 7(2), 74-88. [ Links ]

Moraleda, M., González, A. & García-Gallo, J. (1998). AECS, Actitudes y Estrategias Cognitivas Sociales. [AECS, Social Cognitive Strategies and Attitudes]. Madrid, España: TEA Ediciones. [ Links ]

Morales, J.F., Yubero, S. & Larrañaga, E. (2016). Gender and Bullying: Application of a Three-Factor Model of Gender Stereotyping. Sex Roles, 74, 169-180. [ Links ]

Müggenburg M. C. & Pérez I. (2007). Tipos de estudio en el enfoque de investigación cuantitativa. [Types of study in the quantitative research approach].Enfermería Universitaria, 4(1), 35-38. [ Links ]

Navarro, R., Larrañaga, E. & Yubero, S. (2016). Gender Identity, Gender-Typed Personality Traits and School Bullying: Victims, Bullies and Bully-Victims. Child Indicators Research, 9, 1-20. [ Links ]

O’Donnell W. E., & Warren W. L. (2007). Cuestionario de sobreingesta alimentaria. [Dietary over-intake questionnaire]. México: Manual Moderno. [ Links ]

Peña, J.C., Arias, L. & Sáez, F. (2017). Masculinidad, Socialización y Justificación de la Violencia de Género. El Caso de la Región de la Araucanía. [Mas-culinity, Socialization and Justification of Gender Violence. The Case of the Araucanía Region].Masculinities and Social Change, 6(2), 142-165. [ Links ]

Postigo, S., González, R., Montoya, I. & Ordoñez, A. (2013). Theoretical proposals in bullying research: a review. Anales de Psicología, 29(2), 413-425. [ Links ]

Reulbach, U., Ladewig, E., Nixon, E., O´Moore, M., Williams, J. & O´Dowd, T. (2013). Weight, body image and bullying in nine year old children, Journal of Paediatrics and Child Health 49(4), 288-293. [ Links ]

Sáez, J.M. (2017). Investigación Educativa. Fundamentos Teóricos, Procesos y Elementos Prácticos. [Educational investigation. Theoretical Foundations, Processes and Practical Elements]. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED. [ Links ]

Samper, P., Mestre, V., Malonda, E., & Mesurado, B. (2015). Victimización en la escuela: relación de la crianza y variables funcionales-disfuncionales del desarrollo, [Victimization at school: parenting relationship and functional-dysfunctional variables of development],Anales de Psicología, 31(3), 849-858. [ Links ]

Santoyo, C. & Mendoza, B. (2018). Behavioral Patterns of Children involved in bullying episodes. Frontiers in Psychology, 9, 456-465. [ Links ]

Sigurdsona, J.F., Wallander, J. & Sunda, A.M. (2014). Is involvement in school bullying associated with general health and psychosocial adjustment outcomes in adulthood? Child Abuse & Neglect, 38, 1607-1617. [ Links ]

Silva da J.L, Abadio, W., Almeida, M., Silva da E., Oliveira, B. & Iossi, M.A. (2018). Results from Interventions Addressing Social Skills to Reduce School Bullying: A Systematic Review with Meta-Analysis. Trends in Psychology, 26(1), 523-535. [ Links ]

Spence, J.T. & Helmreich, R.L. (1978). Masculinity and femininity: Their psychological dimensions, correlates, and antecedents. Austin, Texas: University of Texas Press. [ Links ]

Torrico, E., Santín, C., Andrés, M., Menéndez, S., & López, M.J. (2002). El modelo ecológico de Bronfrenbrenner como marco teórico de la Psico-oncología. [Bronfrenbrenner's ecological model as a theoretical framework for psycho-oncology].Anales de Psicología, 18(1), 45-59. [ Links ]

Valdebenito, S., Ttofi, M., Eisner, M. & Gaffney, H. (2017). Weapon carrying in and out of school among pure bullies, pure victims and bully-victims: A systematic review and meta-analysis of cross-sectional and longitudinal studies, Aggression and Violent Behavior, 33, 62-77. [ Links ]

Waasdorp, T. E., Mehari, K. & Bradshaw, C. P. (2018). Obese and overweight youth: Risk for experiencing bullying victimization and internalizing symptoms. American Journal of Orthopsychiatry, 88(4), 483-491. [ Links ]

Yüksel-Sahin, F. (2015). An Examination of Bullying Tendencies and Bullying coping behaviors among adolescents. Social and behavioral sciences, 191, 214-221. [ Links ]

Recibido: 11 de Julio de 2018; Revisado: 04 de Septiembre de 2019; Aprobado: 20 de Noviembre de 2019

texto en

texto en