Mi SciELO

Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Accesos

Accesos

Links relacionados

-

Citado por Google

Citado por Google -

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO -

Similares en Google

Similares en Google

Compartir

Anales de Psicología

versión On-line ISSN 1695-2294versión impresa ISSN 0212-9728

Anal. Psicol. vol.37 no.1 Murcia ene./abr. 2021 Epub 21-Jun-2021

https://dx.doi.org/10.6018/analesps.37.1.399871

Psicología Evolutiva y de la Educación

La investigación española en psicología educativa desde una perspectiva de género (2008-2018)

4 Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. Universidad de Valencia (España).

5 Departamento de Filología Inglesa y Alemana Universidad de Valencia (España).

6 Instituto de Gestión e Innovación del Conocimiento INGENIO (España).

Se realiza un estudio comparativo desagregado por sexos de la producción científica en psicología educativa de los investigadores que trabajan en instituciones españolas. Se han identificado 1949 autores que han publicado algún trabajo en revistas indexadas en la categoría Psychology Educational del Journal Citation Reports (JCR) correspondiente a los años 2008-2018. El 56.44% de los autores identificados fueron mujeres frente a un 41.92% de hombres y 1.64% de autores que no ha sido posible identificar. Los resultados muestran un aumento en el número de trabajos publicados en esta disciplina y un aumento del número de mujeres que trabajan en psicología educativa a lo largo del período analizado. Se puede concluir que en la psicología educativa española todavía no existe una igualdad de género, especialmente cuan do se considera la élite de la investigación, ya que entre los grandes productores existe un mayor número de hombres que de mujeres y es en el grupo de pequeños y medianos productores donde el número de mujeres supera al de los hombres. Resulta fun damental profundizar y seguir realizando estudios que evalúen la evolución y tendencias de forma desagregada por sexos para acometer las medidas correctoras nece saria que permitan alcanzar la igualdad de género.

Palabras clave: Psicología educativa; Producción científica española: Estudios de género; Bibliometría

Introducción

El análisis de la actividad científica en función del género está dando lugar a numerosos estudios comparativos que tienen como finalidad conocer si existen o no diferencias en las características de la actividad científica que están realizando los investigadores de ambos sexos. Para ello los análisis bibliométricos están resultando de gran utilidad, al permitir analizar las características de la actividad investigadora de una manera objetiva, ver cómo está evolucionando o si existen o no diferencias en esta actividad en función del género y de los años, y comparar los resultados con los de otras áreas de conocimiento o regiones geográficas.

La presencia y evolución de la mujer en los diferentes ámbitos y disciplinas ha sido objeto de diferentes estudios tendentes a determinar la posible existencia de diferencias en la actividad científica realizada por hombres y mujeres (Efrain et al., 2014; Haba-Osca et al., 2019; Mayer et al., 2017; Pyatigorskaya y Di Marco, 2017; Ramakrishnan et al., 2014; Torres-Salinas et al., 2010). También se han realizado trabajos que han analizado las diferencias de género en la investigación colaborativa y los resultados científicos de la interdisciplinariedad. Los resultados han indicado que cuando los trabajos son escritos exclusivamente por mujeres, los equipos de trabajo tienden a ser más pequeños que cualquiera de los que también incluyen a los hombres (Araujo y Fontainha, 2017). Otros trabajos han analizado la movilidad de los investigadores en función del género y, en este caso, los resultados indican que aunque las mujeres presentan una mayor movilidad internacional frente a los hombres, sin embargo, comparado con los hombres, la frecuencia de las visitas internacionales de las mujeres es menor, sus visitas se producen al principio de las etapas en sus carrera, son más cortas y sus destinos son más cerca de casa (Cañibano et al., 2016), siendo las mujeres sin hijos las que están participando más activamente en los programas de movilidad (De Filippo et al., 2009). Otros estudios se han dedicado a analizar la presencia de las mujeres en los órganos directivos de las revistas (Addis y Villa, 2003; González-Sala y Osca-Lluch, 2018; Mauleón et al., 2013; Miqueo et al., 2011; Ortega Toro et al., 2015; Stegmaier et al., 2011).

Sin embargo, a pesar de que la presencia femenina se ha incrementado en todas las disciplinas, algunos estudios generalistas sobre el estado de la mujer en la ciencia indican que las investigadoras publican me nos artículos científicos y firman en posiciones menos relevantes que los in vestigadores, participan en menos colaboraciones internacionales y reciben un menor número de citas sus trabajos (FECYT, 2017; Larivière et al., 2013; Skinner y Louw, 2009). Por esta razón, actualmente existe un creciente interés en España por mejorar la si tuación de las mujeres en diferentes ámbitos profesionales, entre los que se incluyen los científicos y académicos (Torres-Salinas et al., 2010). Visibilizar a las mujeres dando a conocer sus aporta ciones en el desarrollo de la ciencia y en el avance del conocimiento sigue siendo una actividad imprescindible en el lento camino hacia la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. El objetivo de este trabajo es conocer si existen o no diferencias de productividad en la investigación realizada en España en el área de psicología educativa en función del género de los investigadores.

Metodología

Material y método

Es importante tener presente que los resultados que aporta este estudio se obtienen en función del análisis de los registros de trabajos publicados en revistas que han sido incluidas en las bases de datos Journal Citation Reports (JCR) de las ediciones correspondientes a los años 2008-2018. El proceso de recolección de la información se realizó en la base de datos Web of Science, utilizando como perfil de búsqueda la totalidad de los títulos de las revistas incluidas en la categoría temática Psychology Educational entre los años 2008 y 2018, ambos inclusive, ingresando cada uno de los títulos en el campo Source. Posteriormente se seleccionaron todos los trabajos realizados con la participación de instituciones españolas, utilizando el término Spain en el campo “Address” y limitando la búsqueda a los documentos publicados entre los años 2008 y 2018.

Los registros encontrados se volcaron en una base de datos creada en Access. Todos los registros obtenidos fueron revisados y se procedió a la normalización de la información contenida en el campo de autor, identificando las variantes con que son registrados los nombres de los autores y el sexo. En cuanto al sistema de recuento, se ha optado por el sistema de recuento total, según el cual los documentos recuperados son adscritos a cada uno de los autores participantes en la publicación. Con el fin de poder identificar y visualizar mejor la relación existente entre los grandes productores en psicología educativa con los coautores se ha utilizado un software de análisis de redes (Borgatti, 2002; Borgatti, Everett, Johnson, 2013), creándose una tabla en la que se relaciona los grandes productores con los coautores convirtiéndola en una matriz simétrica ponderada.

Análisis

Se realizaron recuento de frecuencias, cálculo de porcentajes y pruebas χ2 para determinar la existencia de diferencias estadísticas entre hombres y mujeres en función del número de trabajos y de firmas por año. El análisis de redes sociales se realizó con el programa UCINET versión 6 (Borgatti et al., 2014) y la representación del gráfico de red con el software Netdraw (Borgatti, 2002; Borgatti et al., 2013).

Resultados

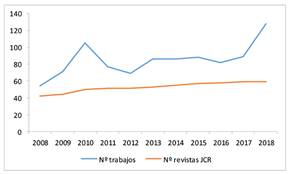

Durante el período 2008 y 2018, ambos inclusive, se publicaron en las revistas incluidas en la categoría Psychology Educational del Journal Citation Reports (JCR) un total de 935 trabajos que contaron con la participación de alguna institución española. Durante todos los años estudiados el número de revistas incluidas en el área temática Psychology Educational ha ido incrementándose, pasando de las 42 revistas indexadas en el JCR del año 2008 a las 59 del año 2018, lo que supone una tasa de crecimiento del 40.76% durante el período estudiado. El número de trabajos publicados con la colaboración de alguna institución española también ha ido aumentando a lo largo del tiempo, aunque podemos observar, tal como se muestra en la Figura 1, que ha habido grandes oscilaciones y ha variado desde un máximo de 128 trabajos en 2018 a un mínimo de 54 en 2008. La tasa de crecimiento del número de trabajos del año 2018 con respecto al año 2008 es del 137.04%.

Los 935 trabajos publicados, tuvieron un total de 3.304 firmas correspondientes a un total de 1.949 autores, de los cuales 1.100 (56.44%) fueron mujeres, 817 (41.92%) hombres y en 32 (1.64%) autores no fue posible identificar el género.

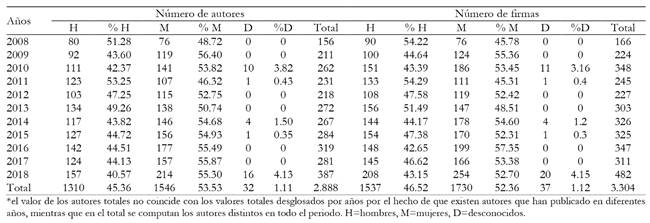

En la distribución cronológica que se presenta en la Tabla 1, se observa un aumento constante en el número y porcentaje de mujeres, pasando de los 48.72% en el año 2008 a los 55.30% en el año 2018, siendo el año 2017 el que destaca por alcanzar su mayor cota (55.87%). Los años 2008 y 2011 destacan por ser los años en que el número de autores de sexo masculino supera al número de mujeres en la publicación de trabajos en revistas de psicología educativa incluidas en la WoS. Estos datos reflejan el incremento de la mujer a la investigación en psicología educativa y coincide con los resultados obtenidos en estudios anteriores que indicaban que en psicología educativa el número de mujeres durante los períodos 2004-2008 y 2009-2013 superaban al de los hombres (Osca-Lluch y González-Sala, 2017). Si bien se observa un aumento del número de mujeres por año como autoras y en el número de firmas, estas diferencias no resultaron ser estadísticamente significativas χ2 = 12.186, 10 gl., p =.273, Ф = .065 y χ2 = 16.702, 10 gl., p=.081, Ф =.072, respectivamente.

Tabla 1: Distribución de hombres y mujeres en relación con los años de publicación de los trabajos (número de autores y número de firmas).

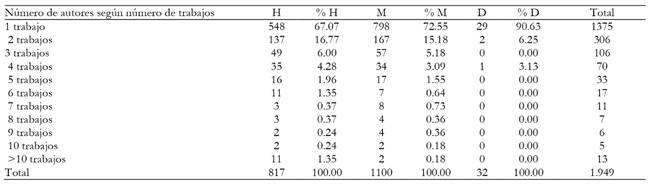

La distribución de hombres y mujeres en relación con los niveles de productividad (Tabla 2) muestra que a lo largo de todo el período estudiado, una gran proporción de autores (70.55%) son transitorios, ya que han publicado un único trabajo durante todo el período. Entre los autores eventuales hay más mujeres (72.55%) que hombres (67.07%). También se observa que, entre los grandes productores, considerando como tales aquellos que han publicado a lo largo de todo el período 8 o más trabajos, el número de hombres supera al de mujeres, sin embargo, entre los medianos productores (autores entre 2 y 7 trabajos), hay un mayor número de mujeres que de hombres.

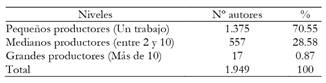

En una determinada disciplina, existe un pequeño grupo de autores que aportan la mayor parte de la producción mientras que un gran número de autores aportan una pequeña cantidad de trabajos. Lotka (1926) denominó “índice de productividad” a un sistema para clasificar a los autores en función del número de trabajos que habían publicado. Distingue tres niveles: los pequeños productores (los que han publicado un solo trabajo), los medianos productores (han publicado entre dos y nueve trabajos) y los grandes productores (publican diez o más trabajos). La Tabla 3 muestra la clasificación de autores que han publicado trabajos en revistas de psicología educativa según su nivel de productividad. Se observa que, durante el período analizado, el 70.55% de la producción en psicología educativa ha sido realizada por pequeños productores, es decir, autores que han publicado un único trabajo a lo largo de todo el período analizado y que solamente el 0.87% de los autores son grandes productores, es decir, autores que han publicado 10 o más trabajos. Entre los 17 grandes productores, hay 13 hombres y 4 mujeres.

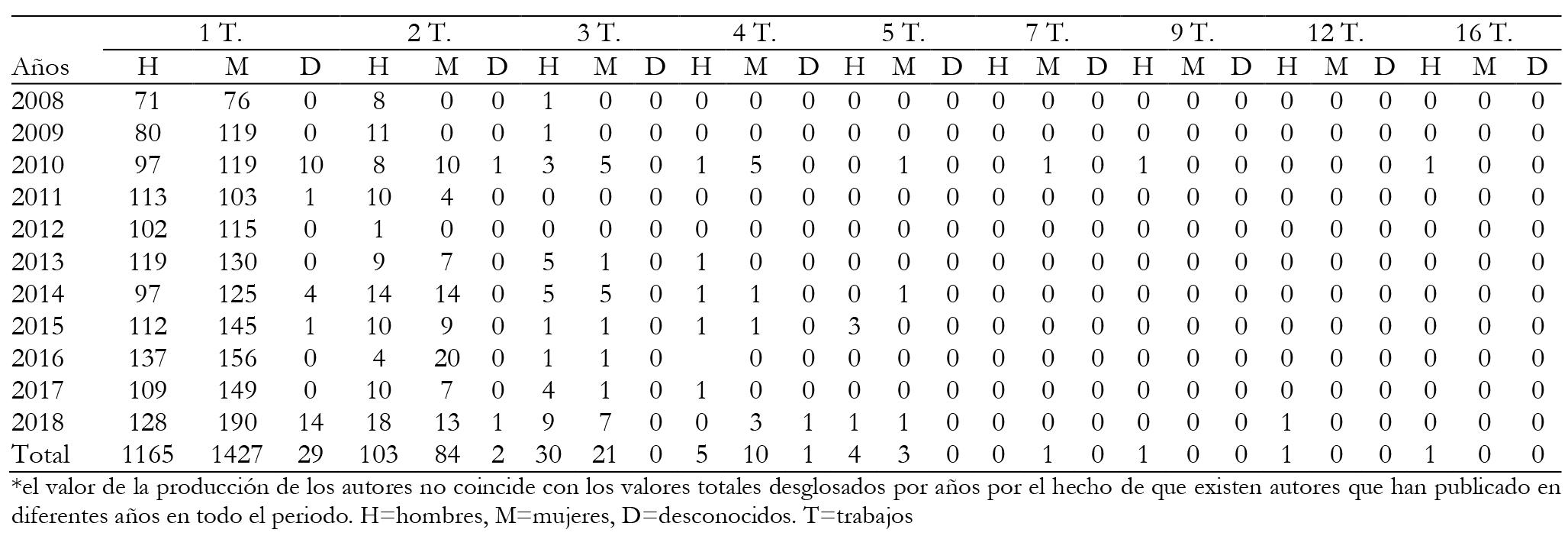

Cuando se analiza la evolución de la productividad de los autores a lo largo de todo el período analizado, se observa que el número más habitual de trabajos publicados por un autor durante un año suele ser de 1 o 2 trabajos (ver Tabla 4). Sin embargo, durante el período analizado, hay algunos autores que han publicado más de 5 trabajos en un mismo año. En estos casos, destaca la aportación de un autor que ha publicado 16 trabajos en el año 2010 y, 12 en el año 2018. Destaca también la producción de un segundo autor que también ha publicado 9 trabajos en el año 2010 y una tercera autora, que en este caso ha publicado 7 trabajos en el año 2010. Sin embargo, cuando se analiza la tipología documental de todos esos trabajos se observa que, excepto un artículo publicado en la revista Psicología Educativa en el año 2018, el resto de trabajos son todos Meeting Abstract que han sido publicados en la revista Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities.

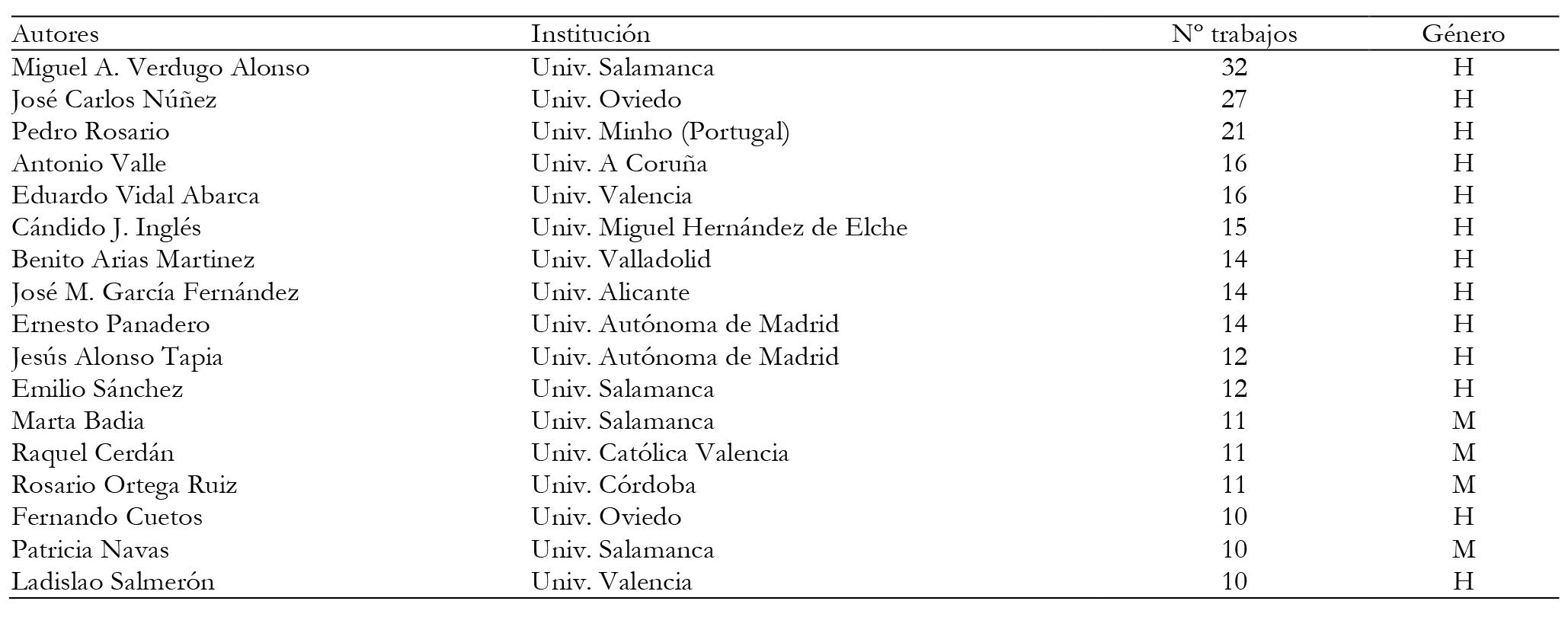

En la Tabla 5 se muestra la relación de los autores que han publicado un mayor número de trabajos en revistas indexadas en la categoría temática Psychological Educational del JCR durante el período 2008-2018 y su lugar de trabajo.

Tal como se observa en la Tabla 5, entre esos 17 autores que han publicado diez o más trabajos durante el período analizado, solamente aparecen 4 mujeres. Un aspecto que hay que destacar es que 9 de estos autores ya destacaron por su alta producción científica en esta misma disciplina durante el periodo 2004-2013 (González-Sala y Osca-Lluch, 2016).

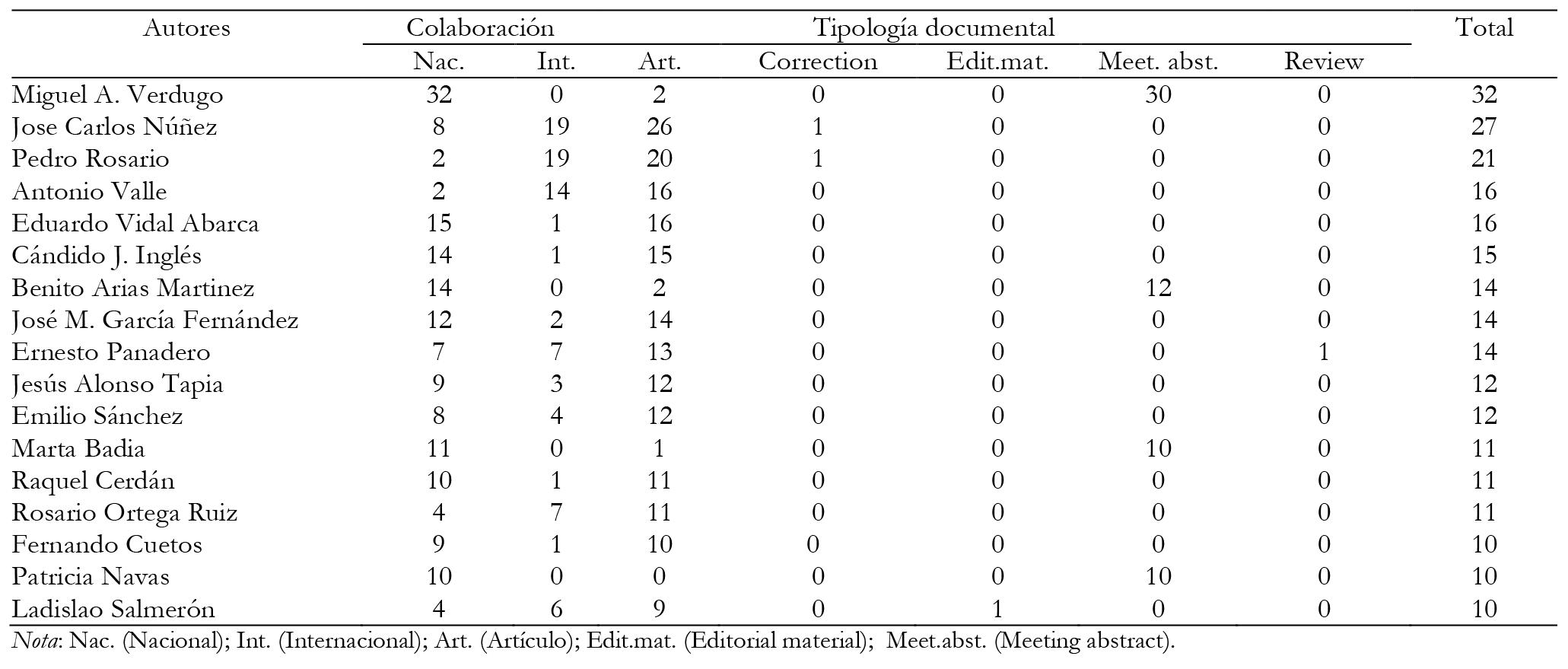

Con el fin de conocer la caracterización de la investigación realizada por estos grandes autores, se ha analizado la tipología documental de los trabajos realizados por cada uno de estos autores y la autoría de los diferentes trabajos. Un aspecto a destacar es que ninguno de estos autores ha publicado trabajos en solitario, todos los trabajos analizados durante este período han sido realizados en colaboración. Tal como se observa en la Tabla 6, el mayor número de trabajos se han realizado en colaboración nacional y la tipología documental más frecuente son los artículos, aunque algunos grandes productores destacan por el gran número de trabajos publicados como Meeting Abstracts.

La colaboración científica, entendida como la participación conjunta con otros investigadores en actividades de investigación, es un rasgo esencial en la ciencia, siendo habitual en muchas disciplinas que la práctica totalidad de los trabajos sean firmados en multi-autoria por un número cada vez más elevado de autores (Wagner-Döbler, 2001). La colaboración científica se ha convertido en una práctica indispensable para poder complementar insuficiencias y los organismos responsables de las políticas científicas tratan de potenciarla, exigiéndola o premiándola en los proyectos a financiar y adoptando medidas y programas para promoverla (González-Alcaide et al., 2008; Gómez-Ferri y González-Alcaide, 2018). Un indicador de la actividad de la colaboración científica es la coautoría. El análisis de coautoría refleja un papel posible de intercambios entre los investigadores y constituye un procedimiento significativo, medido por el número de publicaciones en colaboración entre autores, instituciones o países y utilizado para identificar y mapear la cooperación regional, nacional o internacional. Por lo tanto, el análisis de las coautorías posibilita describir e incorporar la estructura de un grupo que pueda ser representada por una red social.

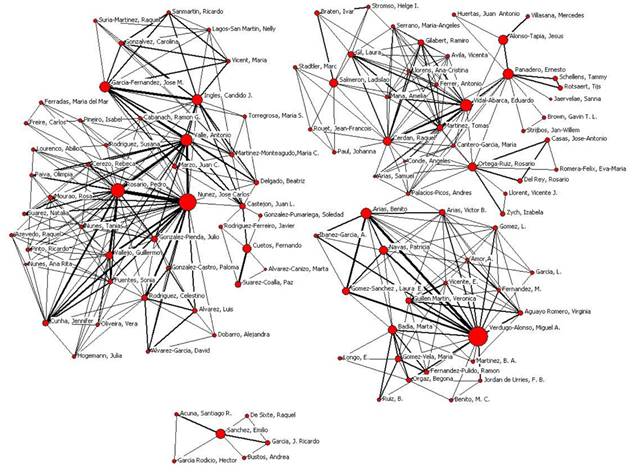

En la Figura 2 se ha representado la red de colaboración de los grandes autores en psicología educativa durante el período 2008-2018 junto con sus colaboradores. El número total de autores que forman parte de la red de colaboración de los grandes autores es de 286, sin embargo, en la red se han representado solamente a los grandes productores y a los colaboradores con los que han firmado dos o más trabajos (105 autores), con el fin de poder visualizar mejor las relaciones existentes entre los diferentes autores.

El análisis de las coautorías de las publicaciones científicas ha permitido identificar tres grupos de investigación en psicología educativa. El mayor de los grupos está conformado por 55 autores. En este grupo se distinguen dos subgrupos conectados a través de Andrés Palacios Picos (Univ. Valladolid). El subgrupo más numeroso está conformado por 32 autores entre los que se encuentra una serie de autores de diferentes universidades con una gran producción como Eduardo Vidal Abarca (Univ. Valencia), Ernesto Panadero (Univ. Autónoma Madrid), Jesús Alonso Tapia (Univ. Autónoma Madrid), Raquel Cerdán (Univ. Valencia en la actualidad), Rosario Ortega Ruiz (Univ. Córdoba) y Ladislao Salmerón (Univ. Valencia) y en que destacan Jesús Alonso Tapia, Ernesto Panadero y Rosario Ortega Ruiz por su papel de intermediación dentro del grupo. El segundo subgrupo está integrado por 22 autores y tienen como autor central a Miguel Ángel Verdugo Alonso (Univ. Salamanca), destacando otros grandes productores como Benito Arias Martínez (Univ. Valladolid), Marta Badia (Univ. Salamanca) y Patricia Navas (Univ. Salamanca). El tercer grupo está conformado por un total de 44 autores y tiene como autor central a José Carlos Núñez (Univ. Oviedo), que colabora intensamente con Pedro Rosario (Univ. Minho) y Antonio Valle (Univ. A Coruña). Otros grandes productores que se encuentran integrados en este grupo son Cándido J. Inglés (Univ. Miguel Hernández de Elche), José Mª García Fernández (Univ. Alicante) y Fernando Cuetos (Univ. Oviedo). Tal como se observa en la Figura 2, el grupo restante tiene un menor número de miembros, está integrado por 6 autores, siendo Emilio Sánchez (Univ. Salamanca) el autor que tiene un mayor grado de producción y que tiene los vínculos más fuertes con José Ricardo García Pérez (Univ. Salamanca) y Santiago Roger Acuña Castillo (Univ. Autónoma de San Luis Potosí).

Conclusiones

La producción española en psicología educativa recogida y publicada en revistas indexadas en las bases de datos Journal Citation Reports (JCR) de la WoS durante el período 2008-2018 se caracteriza por un aumento constante de la misma a lo largo de los años, lo que viene a confirmar una tendencia ascendente como demuestran estudios realizados anteriormente (González-Sala y Osca-Lluch, 2016). Un aspecto a destacar es la existencia de un aumento en la producción científica y, además, un aumento en el número de autores, pasando de los 156 autores que publicaron algún trabajo durante el año 2008 a los 387 autores que han publicado algún trabajo durante el año 2018. La presencia de la mujer en la producción española en psicología educativa es notoria. Durante el período analizado, el número de mujeres que han publicado algún trabajo en revistas de psicología educativa, supera al número de hombres, si exceptuamos los años 2008 y 2011, en que el número de autores hombres supera al número de mujeres.

Cuando se analiza los niveles de productividad por género, se observa que las mujeres han participado en la realización de un menor número de trabajos, y que el 83.84% de las mujeres solo han firmado uno o dos trabajos a lo largo de todo el período estudiado. Al analizar la producción de los grandes productores, se observa que el número de hombres supera al de las mujeres (13 hombres y 4 mujeres) y solamente el número de mujeres supera al de hombres en el caso de los autores eventuales (1427 mujeres y 1165 hombres). Sin embargo, cuando comparamos estos resultados con estudios anteriores, se observa que, entre los grandes productores, el número de mujeres ha aumentado, ya que durante el período 2004-2013, solamente había 2 autoras (González-Sala y Osca-Lluch, 2016) y actualmente son 4 las que destacan por su producción en esta disciplina. Cuando se analiza, desde una perspectiva de género, las características de la producción científica en psicología educativa de los grandes productores, se observa que no existen rasgos diferenciales en su producción científica. Todos ellos realizan sus trabajos en colaboración con otros autores, formando parte de diferentes redes de autores. Ninguno de los autores que destacan por su gran producción durante este período ha publicado algún trabajo de psicología educativa en solitario.

El análisis de la producción cien tífica española en psicología educativa en la base de datos de la Web of Science (WoS) nos permite observar que existe un incremento en el número de trabajos pu blicados en esta disciplina en revistas que tienen una difusión internacional y el papel tan relevante que tienen las revistas científicas en la visibilización de la producción científica de los autores y los países. Este estudio pone de manifiesto la utilidad de los indicadores derivados de las publicaciones para conocer la participación de hombres y mujeres en la actividad científica en las diferentes disciplinas e identificar tendencias temporales. Consideramos que su obtención de forma periódica es importante para poder realizar un seguimiento de la participación de las mujeres en las diferentes facetas de la actividad científica.

Financiación

El presente trabajo está financiado por el proyecto de investigación “Estructura y dinámica de la investigación de excelencia en España desde una perspectiva de género”. Código: UV-INV_AE18-785252. Entidad: Acción Especial, Universitat de València

REFERENCIAS

Addis, E. & Villa, P. (2003). The editorial boards of italian economic journals: women, gender, and social networking. Feminist Economics, 9, 75-91. https://doi.org/10.1080/1354570032000057062 [ Links ]

Araujo, T. & Fontainha, E. (2017). The specific shapes of gender imbalance in scientific authorships: A network approach. Journal of Informetrics, 11, 88-102. https://doi.org/10.1016/j.joi.2016.11.002 [ Links ]

Borgatti, S. P. (2002). NetDraw Software for Network Visualization. Kentucky, Analytic Technologies: Lexington. [ Links ]

Borgatti, S. P., Everett, M. G., & Freeman, L. C. (2014) UCINET. En Alhajj R., Rokne J. (eds) Encyclopedia of Social Network Analysis and Mining. New York, Springer. [ Links ]

Borgatti, S. P., Everett, M. G. y Johnson, J. C. (2013). Analyzing Social Networks. Thousand Oaks. AC, Sage Publications [ Links ]

Cañibano, C., Fox, M. F., & Otamendi, F. J. (2016). Gender and patterns of temporary mobility among researchers. Science and Public Policy, 43, 320-331. http://dx.doi.org/10.1093/scipol/scv042 [ Links ]

De Filippo, D., Sanz Casado, E., & Gómez, I. (2009). Movilidad científica y género. Estudio del profesorado de una universidad española (Scientific mobility and gender. Study of the teaching staff of a Spanish university). Revista Mexicana de Sociología, 71, 351-386. [ Links ]

Efraín García, P., García Zorita, C., & Sanz Casado, E. (2014). ¿Paridad equivale a igualdad? Eficiencia de la producción científica de las investigadoras venezolanas (Is parity equal to equality? Efficiency of the scientific production of Venezuelan researchers). Investigación Bibliotecológica, 28(62), 101-122. http://dx.doi.org/10.1016/S0187-358X(14)72568-7 [ Links ]

FECYT (Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología) (2017). Indicadores del Sistema español de ciencia, tecnología e innovación (Indicators of the Spanish Science, Technology and Innovation System). Madrid: Fecyt. http://www.idi. mineco.gob.es/stfls/MICINN/Investigacion/FICHEROS/Indicadores_2017.pdf [ Links ]

Gómez-Ferri, J. & González-Alcaide, G. (2018). Patrones y estrategias en la colaboración científica: la percepción de los investigadores (Patterns and strategies in scientific collaboration: the perception of researchers). Revista Española de Documentación Científica, 41, e199. https://doi.org/10.3989/redc.2018.1.1458 [ Links ]

González-Alcaide, G., Valderrama-Zurián, J. C., & Aleixandre-Benavent, R. (2008). Research fronts and collaboration patterns in reproductive biology. Coauthorship networks and institutional collaboration. Fertility and Sterility, 90, 941-956. [ Links ]

González-Sala, F. & Osca-Lluch, J. (2016). Análisis de las publicaciones españolas en la categoría Psychology Educational de la Web of Science durante el período 2004-2013 (Analysis of Spanish publications in the Psychology Educational category of the Web of Science during the period 2004-2013). Aula Abierta, 44(1), 46-54. https://doi.org/10.1016/j.aula.2015.07.001 [ Links ]

González-Sala, F. & Osca-Lluch, J. (2018). Desigualdad de género en órganos directivos y producción científica de las revistas iberoamericanas de psicología de mayor visibilidad internacional (Gender inequality in governing bodies and scientific production of the Ibero-American psychology journals with the greatest international visibility). Revista Española de Documentación Científica, 41, e211. https://doi.org/10.3989/redc.2018.3.1506 [ Links ]

Haba-Osca, J., Osca-Lluch, J., & González-Sala, F. (2019). Producción científica española en literatura desde una perspectiva de género a través de Web of Science (1975-2017) (Spanish scientific production in literature from a gender perspective through Web of Science (1975-2017)). Investigación Bibliotecológica, 33(79), 35-50. http://dx.doi.org/10.22201/iibi.24488321xe.2019.79.57996 [ Links ]

Larivière, V., Ni, C., Gingras, Y., Cronin, B., & Sugimoto, C. R. (2013). Global gender dispari ties in Science. Nature, 504, 211-213. [ Links ]

Lotka, A. J. (1926). The frequency distribution of scientific productivity. Journal of the Washington Academy of Sciences, 16(12), 317-323. https://doi.org/10.1002/asi.4630280610 [ Links ]

Mauleón, E., Hillán, L. Moreno, L. Gómez, I., & Bordons, M. (2013). Assessing gender balance among journal authors and editorial board members. Scientometrics, 95, 87-114. https://doi.org/10.1007/s11192-012-0824-4 [ Links ]

Mayer, E. N., Lenherr, S. M., Hanson, H. A., Jessop, T. C., & Lowrance, W. T. (2017). Gender differences in publication productivity among academic urologists in the United States. Urology, 103, 39-45. http://dx.doi.org/10.1016/j.urolo gy.2016.12.064 [ Links ]

Miqueo, C., Germán Bes, C., Fernández Turrado, T., & Barral Morán, M. J. (2011). Ellas también cuentan. Científicas en los comités de revistas biomédicas (They count too. Women scientists on biomedical journal committees). Zaragoza: Pren sas Universitarias de Zaragoza PUZ. [ Links ]

Ortega Toro, E., Valdivia-Moral, P., González Col, R., & González Col, J. L. (2015). Gé nero en los comités editoriales y científicos de las revistas españolas de ciencias del deporte (Gender in the editorial and scientific committees of Spanish sports science journals). Apunts. Educación Física y Deportes, 2(120), 67-72. [ Links ]

Osca-Lluch, J. & González-Sala, F. (2017). Evolución de las redes científicas y grupos de investigación. El caso de la psicología educativa en España durante los quinquenios 2004-2008 y 2009-2013 (Evolution of scientific networks and research groups. The case of educational psychology in Spain during the five-year periods 2004-2008 and 2009-2013). Anales de Psicología, 33, 356-364. http://dx.doi.org/10.6018/analesps.33.2.249891 [ Links ]

Pyatigorskaya, N. & Di Marco, L. (2017). Women authorship in radiology research in France: An analysis of the last three decades. Diagnostic and Interventional Imaging, 98, 769-773. https://doi.org/10.1016/j.diii.2017.07.001 [ Links ]

Ramakrishnan A, Sambuco D., & Jagsi, R. (2014). Women's participation in the medical profession: insights from experiences in Japan, Scandinavia, Russia, and Eastern Europe. Journals of Women's Health, 23, 927-934. https://doi.org/10.1089/jwh.2014.4736 [ Links ]

Skinner, K. & Louw, J. (2009). The feminization of psychology: data from South Afri ca. International Journal of Psychology, 44, 81-92. https://doi.org/10.1080/00207590701436736 [ Links ]

Stegmaier, M., Palmer, B., & Van Assendelft, L. (2011). Getting on the board: the pre sence of women in political science journal editorial positions. PS: Political Science & Politics, 44, 799-804. https://doi.org/10.1017/S1049096511001284 [ Links ]

Torres-Salinas, D., Muñoz-Muñoz, A. M., & Jiménez-Contreras, E. (2010). Análisis bibliométrico de la situación de las mujeres investigadoras de ciencias sociales y jurídicas en España (Bibliometric analysis of the situation of women researchers in social and legal sciences in Spain). Revista de Documentación Científica, 34, 11-28. https://doi.org/10.3989/redc.2011.1.794 [ Links ]

Wagner-Döbler, R. (2001). Continuity and discontinuity of collaboration behaviour since 1800-From a bibliometric point of view. Scientometrics, 52, 503-517. https://doi.org/10.1023/A:1014208219788 [ Links ]

Recibido: 22 de Octubre de 2019; Revisado: 01 de Diciembre de 2019; Aprobado: 05 de Noviembre de 2020

texto en

texto en