Mi SciELO

Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Accesos

Accesos

Links relacionados

-

Citado por Google

Citado por Google -

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO -

Similares en Google

Similares en Google

Compartir

Anales de Psicología

versión On-line ISSN 1695-2294versión impresa ISSN 0212-9728

Anal. Psicol. vol.37 no.1 Murcia ene./abr. 2021 Epub 21-Jun-2021

https://dx.doi.org/10.6018/analesps.37.1.392031

Psicología Evolutiva y de la Educación

Desarrollo moral a través de un programa deportivo y de valores en estudiantes adultos con discapacidad intelectual

1 Universidad Católica de Murcia (España).

El objetivo del presente trabajo fue incrementar el desarrollo moral en alumnos adultos con discapacidad intelectual, a través de un programa predeportivo y de valores. El programa se llevó a cabo a lo largo de un cuatrimestre de un título dirigido a la inserción sociolaboral de personas con discapacidad intelectual. Participaron 37 alumnos de ambos sexos, de tres promociones consecutivas (n1 = 11; n2 = 12; n3 = 14), entre los 19 y los 37 años (M = 24.49 ± 4.22). Se utilizó la versión española del Moral Competence Test (MCT), que mide los dos componentes del desarrollo moral: la competencia moral y las orientaciones o preferencias morales. Se planificó un diseño cuasiexperimental de cohorte de ciclo institucional recurrente, implicando a tres cohortes evaluadas en tres años consecutivos. Además, para asegurar la equivalencia de los grupos se realizó un estudio acerca de la influencia de variables sociodemográficas y clínicas en el cambio de la competencia moral del alumnado, a través de un diseño ex post facto prospectivo de grupo único. Los resultados mostraron un aumento del desarrollo moral, en sus dos componentes, con significación estadística en el estadio 4 de las orientaciones o preferencias morales.

Palabras clave: Discapacidad intelectual; Desarrollo moral; Valores morales; Deporte

Introducción

En las últimas décadas, la conceptualización de la discapacidad intelectual ha sufrido importantes cambios (Santofinio-Rojas, 2016). De acuerdo con la American Association on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD, 2019), la discapacidad intelectual se caracteriza por presentar limitaciones en el funcionamiento intelectual y adaptativo de la persona, englobando déficits en las habilidades académicas y sociales y en la realización de actividades cotidianas. Por su parte, la quinta edición del Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5; American Psychiatric Association, 2013), define la discapacidad intelectual como un trastorno del neurodesarrollo que conlleva dos tipos de déficits, de tipo intelectual y de tipo adaptativo, los cuales derivan en dificultades en la independencia personal y la responsabilidad social de las personas que la presentan. Estas definiciones resaltan que las personas con discapacidad intelectual, en caso de ausencia de sistemas de apoyo, pueden tener limitaciones en la realización de actividades cotidianas del hogar, del centro de estudios, del trabajo y/o de la comunidad.

En este sentido, la adaptación al entorno social se encuentra estrechamente ligada al adecuado desarrollo moral del individuo. De acuerdo con la Teoría del Desarrollo Moral de Kohlberg (1975), el comportamiento moral es resultado de un proceso en el que las personas valoran las normas y actúan según sus propios juicios morales, asimilando determinados valores del entorno social y actuando según los mismos (Renner y Wertz, 2015). Uno de los puntos principales de esta teoría es que el desarrollo moral se entiende como resultado de una sucesión ordenada y jerárquica de estadios, ordenados en tres niveles (Kohlberg y Hersh, 1977). El primer nivel o nivel preconvencional, se caracteriza por un comportamiento egoísta. Se da normalmente en niños menores de nueve años, y se divide en dos estadios: el estadio 1 o heterónomo, en el que todas las conductas que realiza del niño son para evitar el castigo; y el estadio 2 o hedonista-instrumental, en el que el niño se comporta de manera correcta cuando las consecuencias de su conducta satisfacen sus propios intereses. En el segundo nivel o nivel convencional, las personas orientan su conducta no solo a las necesidades propias, sino también a las consecuencias que esta puede tener para su familia o iguales. Es característico de niños a partir de los nueve años hasta la adultez, y engloba dos estadios: el estadio 3 o del intercambio, en el que la persona busca aprobación social; y el estadio 4 o del sistema social, en el que el individuo prioriza el bienestar social a sus propios intereses. En el tercer nivel, o nivel postconvencional, la persona crea y asume un sistema de valores propio, actuando independientemente de la autoridad externa o las tendencias sociales. Es alcanzado sólo en determinados adultos y se divide en dos estadios, el estadio 5 o del contrato social, en el que el individuo actúa de forma correcta motivado por sentimientos de obligación y compromiso; y el estadio 6 o de los principios éticos universales, caracterizado por un funcionamiento moral elevado y alcanzado cuando las personas anteponen los valores más altos por encima de sus inclinaciones personales. Kohlberg (1975), para determinar el nivel de desarrollo moral en el que se sitúan las personas, utilizaba una entrevista basada en la discusión de dilemas morales. En dicha entrevista se presentan historias hipotéticas en las que subyace una situación de conflicto entre valores, por lo que la persona debe elegir un valor explicando los motivos de su elección (Cohen et al., 2014). Años más tarde, Lind (1978), basándose en los estudios de Kohlberg (1975) formula la Teoría del Aspecto Dual del Juicio Moral, en la que el desarrollo moral es resultado de la confluencia simultánea de aspectos cognitivos y aspectos afectivos (Lind, 2017). Además, modifica el método de discusión de dilemas morales de Kohlberg (1975), aportando sus conocimientos sobre psicología de la educación para desarrollar el Konstanz Method of Dilemma Discussion (KMDD; Lind, 2003). El KMDD entiende la discusión de dilemas morales como un proceso deliberativo y grupal, en el que se debate sobre dilemas de corte educativo y semi-reales, para que la persona se sienta familiarizada con situaciones cotidianas (Lind, 2016). Utilizado en multitud de programas educativos, ha mostrado diversos beneficios en el alumnado, como un incremento en la motivación para el aprendizaje y altos niveles de desarrollo moral (Lind, 2015).

La moralidad humana está íntimamente relacionada con los valores, ya que las personas que alcanzan niveles superiores de desarrollo moral actúan según valores vinculados con el bien social como guía de su comportamiento (Martínez et al., 2002). En este sentido, las instituciones educativas se perfilan como un lugar idóneo para que los alumnos experimenten prácticas morales y adquieran valores, puesto que la educación, sin tener en cuenta la dimensión moral, no será una enseñanza completa (Balakrishnan y Narvaez, 2016; Thoilliez, 2019).

Situados en el contexto escolar, el deporte ofrece un escenario en el que, de manera adecuada, se puede transmitir y poner en práctica determinados valores (Acuña-Delgado y Acuña-Gómez, 2018). La interacción social que se realiza en el aula hace que el alumno adquiera valores a través de la experiencia reiterada, extrapolando dichos aprendizajes a situaciones de su vida real (Tosun y Yildiz, 2015). Además, el aprendizaje cooperativo propio del ámbito deportivo es un modelo pedagógico que actúa como facilitador en la adquisición de valores en el alumnado (Fernández-Río y Méndez-Giménez, 2016; Meroño et al., 2016). Prueba de ello son los numerosos programas desarrollados para fomentar conductas relacionadas con determinados valores, en población infantil (Ruiz et al., 2015; Veroz et al., 2015; Yagüe et al., 2017), adolescente (Martínez et al., 2014; Martínez et al., 2016; Robles-Rodríguez et al., 2017) y universitaria (Ionescu, 2014).

En las últimas décadas, la gran controversia moral y crisis de valores a las que la sociedad actual se enfrenta hacen que se siga debatiendo sobre qué valores asociados a la práctica deportiva son fundamentales transmitir (Scheerder y Vandermeerschen, 2016). Los docentes del área coinciden con las disposiciones normativas, al plantear la necesidad de educar en valores a través de la actividad físico-deportiva, priorizando el aprendizaje de los contenidos actitudinales incluso a aspectos más conceptuales (Robles et al., 2015).

A pesar de los intentos por ofrecer programas educativos dirigidos a alumnos con discapacidad intelectual, tras acabar la educación obligatoria los programas formativos ofertados son escasos (Fullana et al., 2015). El alumnado con discapacidad intelectual no ha sido un colectivo en el que se haya investigado el desarrollo moral o la adquisición de valores (Langdon et al., 2010). La investigación sobre la discapacidad en el contexto educativo se ha desarrollado evaluando las actitudes que las personas sin discapacidad muestran hacia las personas con discapacidad (Luque-Parra y Luque-Rojas, 2015; Novo-Corti et al., 2015) o bien realizando estudios de carácter más teórico (Freire y Miranda, 2014). El contexto educativo superior es un ámbito propicio para el desarrollo de programas formativos para alumnos con discapacidad intelectual, por las posibilidades que ofrecen para la integración no solo en el contexto laboral, sino en un contexto social más amplio (Parisi et al., 2015). A pesar de la idoneidad de estas acciones para alumnos con discapacidad intelectual, en España se encuentra únicamente el estudio de Vílchez, Sánchez-Romero, Reche y De Francisco (2018). El trabajo que aquí se presenta sigue la línea del mismo, desarrollado en el ámbito educativo superior y centrado en el ámbito deportivo y la discusión de dilemas morales. Por ello, el objetivo del presente estudio fue incrementar el desarrollo moral en alumnos adultos con discapacidad intelectual, a través de un programa predeportivo y de valores. Se espera que el desarrollo moral del alumnado mejore tras la implementación del programa, en sus dos componentes: la competencia moral y las orientaciones o preferencias morales.

Método

Diseño

Se planificó un diseño cuasiexperimental de cohorte de ciclo institucional recurrente. Este diseño, muy utilizado en el contexto educativo, posibilita establecer inferencias causales razonables entre las cohortes, ya que, a pesar de ser grupos no equivalentes, son relativamente similares (García-Gallego, 2001). Implica a tres cohortes, evaluadas en tres años consecutivos, por lo que, a pesar de ser grupos de alumnos distintos, todos fueron evaluados cuando cursaron el primer año de su formación en el título para la inserción sociolaboral. En la primera promoción, se realizó la evaluación tras la implementación del programa (O1); al curso siguiente, en la segunda promoción, se realizó la evaluación al inicio del programa (O2) y al final del mismo (O3); por último, en la tercera promoción, los alumnos fueron evaluados antes de comenzar el programa (O4).

Con este tipo de diseño se controla el sesgo de la historia, ya que el sesgo tiene que influir en dos ocasiones para explicar que el desarrollo moral tras la implementación del programa es mayor que antes de la implementación del mismo en diferentes promociones, siendo muy difícil que el desarrollo moral vea afectado por los mismos acontecimientos externos al programa en dos ocasiones. Igualmente, se controla el sesgo de la selección (la no equivalencia inicial de los grupos podría influir en las inferencias), puesto que algunas comparaciones se realizan en la misma cohorte (O2 y O3).

Además, para asegurar la equivalencia de los grupos se realizó un estudio acerca de la influencia de variables sociodemográficas (sexo, edad, estudios, pertenencia a asociación, servicios de la asociación) y clínicas (enfermedad física, discapacidad física sensorial, discapacidad física motora, porcentaje de discapacidad, categoría de discapacidad, comorbilidad con trastornos del lenguaje y del neurodesarrollo) en el cambio de la competencia moral del alumnado. Para calcular la variable cambio en la competencia moral, se obtuvo la diferencia entre el Índice C promedio tras recibir la intervención y el Índice C promedio antes de la intervención. Dicha variable informa del cambio o mejora en la competencia moral de los participantes tras la recepción del programa.

Participantes

Participaron 37 alumnos con discapacidad intelectual de tres promociones diferentes (n1 = 11; n2 = 12; n3 = 14), de un título propio de la Región de Murcia para la inserción sociolaboral enmarcado en el contexto educativo superior, por lo que se utilizó un muestreo no probabilístico incidental para la selección de la muestra. Veinte eran hombres (54.1%) y 17 mujeres (45.9%), con edades comprendidas entre los 19 y los 37 años (M = 24.49 ± 4.22). Todos los participantes presentaban un porcentaje de discapacidad reconocida de al menos el 33%, concretamente entre 34 y 84%, con una media de porcentaje de discapacidad del 55.5%. Respecto a los estudios, todos titularon a través de programas de atención a la diversidad: tres alcanzaron estudios primarios (8.1%); 29 (78.4%) finalizaron un Programa de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) o se graduaron en Educación Secundaria Obligatoria (ESO); y cinco (13.5%) finalizaron un Ciclo Formativo de Grado Medio. Los 37 alumnos eran miembros de asociaciones para personas con discapacidad, de los cuales 26 utilizaban servicios de la asociación a la que pertenecían. Ningún alumno presentaba enfermedades físicas que le imposibilitaba la práctica de actividades físico-deportivas.

Instrumentos

El instrumento utilizado fue la versión española del Moral Competence Test (MCT; Lind, 2013), inicialmente denominado Moral Judgment Test (MJT; Lind, 1999), con pequeñas adaptaciones sugeridas por el autor para el grupo de jóvenes con discapacidad intelectual. El MCT mide dos componentes de la competencia moral a través de dos puntuaciones (Lind y Novak, 2015). Por un lado, mide la competencia moral (componente cognitivo) a través del Índice C, una puntuación que oscila entre 1 y 100, con los siguientes niveles: bajo (1-9); medio (10-29); alto (30-49); o muy alto (a partir de 50). El Índice C refleja la capacidad de la persona de juzgar los razonamientos de otros con relación a sus propias pautas morales. Por otro lado, mide las orientaciones o preferencias morales (componente afectivo) esto es, la preferencia hacia cada estadio de desarrollo moral establecidos por Kohlberg (1975). El MCT se compone de dos historias breves, cada una contiene un dilema moral, el dilema de los trabajadores y el dilema del médico, y cada historia plantea tres preguntas: una general sobre el nivel de acuerdo o desacuerdo de la actuación de los protagonistas de cada historia (la respuesta a esta pregunta no interviene en la medición de la competencia moral del individuo); la segunda referida al grado de acuerdo, presentada a través de seis argumentos; y la tercera pregunta se refiere al grado de acuerdo del lector en contra de la conducta de los protagonistas, también con seis argumentos. Por tanto, el MCT está compuesto por 24 ítems, cuya versión original tiene un rango de respuesta entre +4 y -4, pero para personas con discapacidad intelectual, se redujo a +2 a -2 (Totalmente en desacuerdo; En desacuerdo; Ni en desacuerdo ni de acuerdo; De acuerdo; Totalmente de acuerdo). Además, para facilitar la lectura del cuestionario para la población del estudio, el texto se ajustó a las indicaciones de lectura fácil (García-Muñoz, 2014). El MCT ha sido traducido y validado a más de 12 idiomas, mostrando validez en sus aplicaciones y es un instrumento sensible para detectar efectos de programas educativos (Palacios et al., 2003).

Variables del estudio

En el presente trabajo se analiza la influencia del programa predeportivo y de valores en el desarrollo moral de los participantes, definido este a través de dos componentes: la competencia moral y las orientaciones o preferencias morales. La competencia moral se evalúa a través del Índice C que muestra la capacidad de la persona de juzgar los razonamientos de otros con relación a sus propias pautas morales. Las orientaciones o preferencias morales son el componente más afectivo del desarrollo moral y se refieren a la preferencia personal hacia cada estadio de desarrollo moral.

Además, se estudió la posible influencia de variables sociodemográficas y clínicas en el cambio en la competencia moral, midiéndose este cambio a través de la diferencia entre el índice C promedio después y antes de la intervención. Las variables sociodemográficas fueron el sexo, la edad, estudios terminados, pertenencia a asociación y usos de servicios de la asociación, el porcentaje de discapacidad reconocida, y si pertenecían a alguna asociación. Las variables clínicas fueron presencia o no de enfermedad física, discapacidad física sensorial, discapacidad física motora, porcentaje de discapacidad, categoría de discapacidad, comorbilidad con trastornos del lenguaje y del neurodesarrollo.

Procedimiento

El programa se desarrolló en tres promociones consecutivas del título dirigido a la inserción sociolaboral de personas con discapacidad intelectual. Todos los participantes y/o sus tutores legales, firmaron un consentimiento informado de uso de imágenes y datos personales para fines de investigación y difusión.

En la primera sesión del programa se realizó la evaluación inicial del desarrollo moral del alumnado aplicando la versión española del MCT. En la última sesión se llevó a cabo la evaluación final, utilizando para ello el mismo instrumento. Se partió de un programa piloto para todas las promociones, en el que se trabajaron tres predeportes y sus correspondientes valores a trabajar: voleibol (compromiso), balonmano o rugby, dependiendo de la promoción (respeto) y acrosport (responsabilidad). El programa piloto se modificó según las características y/o necesidades de los alumnos, añadiendo o modificando predeportes y/o valores, en sesiones de una hora de duración.

A nivel físico, las sesiones se dividían en tres partes: 1) calentamiento; 2) parte principal, en la que los alumnos realizaban actividades, según el predeporte trabajado; y 3) vuelta a la calma, en la que se realizaban estiramientos pasivos mientras se comentaba lo que se había trabajado en el desarrollo de la sesión. Respecto al trabajo de los valores, el primer valor (compromiso) y el último valor (responsabilidad) se desarrollaron en tres sesiones; el resto en dos.

El valor se trabajaba en situaciones jugadas a través del predeporte correspondiente. Todos los aspectos importantes que se producían en la situación jugada eran retomados en el debate posterior. Tras la vuelta a la calma, se iniciaba el debate grupal, estructurado del siguiente modo: 1) las profesoras leían en voz alta una historia deportiva ficticia que contenía un dilema moral; 2) realizaban preguntas generales de la historia leída, generando debate e invitando a los alumnos a reflexionar y compartir sus opiniones; 3) las profesoras ponían ejemplos sobre las conductas de los alumnos durante la situación de juego de la sesión; y 4) las profesoras extrapolaban lo que los alumnos habían debatido a situaciones concretas del aula, a un supuesto contexto laboral y a otros ámbitos cotidianos del alumnado. Esta última parte se llevó a cabo dado que la finalidad del título en el que se llevó a cabo el presente programa es la inserción sociolaboral de personas con discapacidad intelectual.

Análisis estadístico

En primer lugar, se llevó a cabo un análisis exploratorio de los datos y la comprobación del supuesto de normalidad de las variables mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Dado el no cumplimiento del supuesto de normalidad y el tamaño de los grupos de comparación en algunos casos (< 30), se hizo necesario el empleo de pruebas no paramétricas para la realización de determinados análisis estadísticos. Las conclusiones alcanzadas por los test no paramétricos resultan válidas aun cuando la distribución de las variables se aleja significativamente de la normalidad (Nahm, 2016). A continuación, se detallan las pruebas utilizadas en cada caso.

Cambio en la competencia moral. Con el objetivo de analizar la influencia de las variables: sexo; pertenencia a asociación de discapacidad; servicios utilizados en la asociación; enfermedad física; discapacidad física sensorial; discapacidad física motora; comorbilidad con trastornos del lenguaje; y comorbilidad con trastornos del neurodesarrollo, sobre el cambio de la competencia moral, se llevaron a cabo comparaciones de medias a través de la prueba t de Student. Para comprobar la relación entre la edad y el porcentaje de discapacidad con la variable cambio de la competencia moral, se realizó una correlación de Pearson. Para determinar si las variables nivel de estudios y la clase/categoría de discapacidad, afectan al cambio de la competencia moral, se llevó a cabo una ANOVA, comparando los tres niveles de estudios (Educación Primaria, PCPI/ESO y Ciclo Formativo de Grado Medio) y los tres tipos de clase/categoría de discapacidad (categoría III, categoría IV y categoría V).

Competencia moral y orientaciones o preferencias morales. Para evaluar si el alumnado que recibió el programa mejoró en las puntuaciones de desarrollo moral, en sus dos componentes (competencia moral y orientaciones o preferencias morales), se llevaron a cabo pruebas no paramétricas. Test U de Mann-Whitney para la comparación de grupos no relacionados, dado que pertenecían a distintas promociones (O1 vs. O2, O1 vs. O4 y O3 vs. O4), y prueba de Wilcoxon para pares relacionados, en la comparación del pretest y el postest de la segunda promoción (O2 y O3).

Resultados

Influencia del programa en variables sociodemográficas y clínicas

De acuerdo con los resultados del contraste de medias realizado (t 34 = .22, p > .05), no se detectaron diferencias estadísticamente significativas entre la media de los hombres (2.10; DT = 11.60) y la de las mujeres (1.27; DT = 11.04) en el cambio de la competencia moral.

La correlación entre la edad y el cambio de la competencia moral no fue estadísticamente significativa (rxy = .21, p > .05).

De acuerdo con los resultados del ANOVA (F 2,33 = .22, p > .05), no se observaron diferencias estadísticamente significativas entre las medias de los participantes según el nivel de estudios finalizado: Educación Primaria (2.38; DT = 3.70), PCPI/ESO (-2.18; DT = 11.62) y Ciclo Formativo de Grado Medio (-1.52; DT = 12.68).

La variable pertenencia a asociación no mostró una relación estadísticamente significativa con el cambio en la competencia moral de los participantes (t 34 = 1.08, p > .05) (M asociación = 1.00; DT = 10.81; M sin asociación = 7.37; DT = 14.23).

En cuanto a los servicios utilizados en la asociación de pertenencia, de acuerdo con los resultados del contraste de medias realizado (t 34 = .60, p > .05), no se observaron diferencias estadísticamente significativas entre la media de los participantes que utilizaban algún servicio en la asociación (M = .95; DT = 10.96) y la media de participantes que no utilizaban servicios de la asociación (M = 3.41; DT = 12.03).

En el análisis de la influencia de la variable presencia de enfermedad física en el cambio de la competencia moral (t 34 = -1.37, p > .05), no se detectaron diferencias estadísticamente significativas entre la media de los alumnos que presentaban enfermedad física (M = 3.60; DT = 10.57) y los que no presentaban (M = -1.64; DT = 11.87).

Por lo que respecta a la relación entre presentar discapacidad física sensorial y el cambio en la competencia moral, no se observaron diferencias estadísticamente significativas (t 34 = 1.65, p > .05) entre las medias de los alumnos que presentan (M = 5.69; DT = 12.65) y los que no presentan discapacidad física sensorial (M = -.55; DT = 9.84).

Por su parte, la variable discapacidad física motora no mostró diferencias estadísticamente significativas (t 34 = -.04, p > .05) en el cambio de la competencia moral entre los participantes que presentaban discapacidad motora (M = 1.60; DT = 10.37) y los que no la presentaban (M = 1.76; DT = 11.78).

El análisis de la correlación de la variable porcentaje de discapacidad y el cambio en la competencia moral no fue estadísticamente significativo (rxy = .11, p > .05).

De acuerdo a los resultados del ANOVA (F 2,33 = .39, p > .05), no se observaron diferencias estadísticamente significativas entre las medias de los participantes según la clase/categoría de discapacidad: categoría III (-.52; DT = 11.40), categoría IV (2.98; DT = 11.27) y categoría V (2.92; DT = 11.94).

Los resultados del contraste de medias realizado (t 34 = -.19, p > .05), no mostraron diferencias estadísticamente significativas en el cambio de la competencia moral entre los participantes que presentaban comorbilidad con los trastornos del lenguaje (M = .53; DT = 9.13), y los participantes que no presentaban comorbilidad con estos trastornos (M = 1.81; DT = 11.46).

Respecto a presentar o no presentar comorbilidad con trastornos del neurodesarrollo no se mostró como una variable influyente en la puntuación de cambio de la competencia moral (t 34 = -1.17, p > .05) (M comorbilidad = 1.60; DT = 10.37; M sin comorbilidad = 1.76; DT = 11.78).

Influencia del programa en la competencia moral

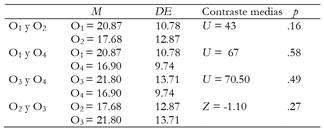

Los resultados señalaron que el alumnado que recibió el programa mejoró en las puntuaciones de competencia moral respecto al alumnado que no recibió el programa (las medias del par O1 y O3 fueron superiores a las medidas del par O2 y O4), aunque no se observaron diferencias estadísticamente significativas entre las medias de las puntuaciones antes y después de la implementación del programa. Las puntuaciones medias más altas fueron las registradas en el postest, siendo la más alta la de O3 (M = 21.80), seguida por O1 (M = 20.87) (Tabla 1).

Influencia del programa en las orientaciones o preferencias morales

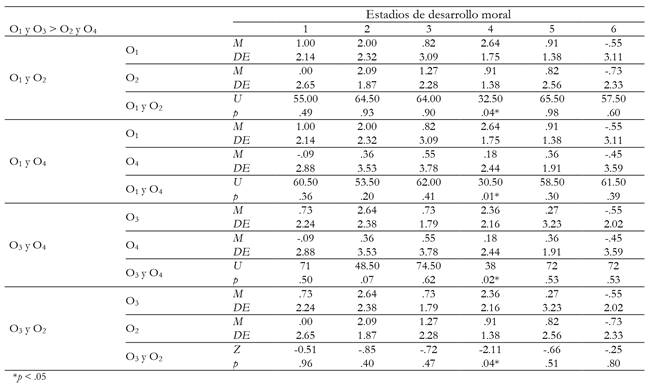

Tal y como se observa en la Tabla 2, el alumnado que recibió el programa mejoró en las puntuaciones de las orientaciones o preferencias morales respecto al alumnado que no recibió el programa. Esto ocurrió prácticamente en todos los estadios, observándose diferencias estadísticamente significativas entre las medias en el estadio 4 para todas las comparaciones entre las cohortes.

Discusión y conclusiones

El objetivo del presente trabajo fue incrementar el desarrollo moral en alumnos adultos con discapacidad intelectual, a través de un programa predeportivo y de valores. Para evaluar la eficacia del programa se planificó un diseño de cohorte de ciclo recurrente que implicaba a tres cohortes, evaluadas en tres años consecutivos.

Los resultados de la competencia moral (Índice C), y de las orientaciones o preferencias morales (estadios de desarrollo moral según Kohlberg, 1975) señalan que las observaciones pretest en las diferentes cohortes no difieren entre sí, al igual que las observaciones postest, indicando la equivalencia de los grupos. El cumplimiento de esta condición es un apoyo a la validez del diseño, ya que el diseño de cohortes parte de que los grupos son equivalentes. Además, los resultados de la medición de la influencia de variables sociodemográficas y clínicas en la puntuación de cambio de la competencia moral, señalaron que aunque se trató de diferentes promociones de alumnos, estas variables no influyeron en el programa, apoyando estos resultados a la validez del estudio.

Las puntuaciones del Índice C aumentaron tras la implementación del programa, aunque no se observaron diferencias estadísticamente significativas. Una de las posibles causas pudo ser el tiempo de implementación del programa, inferior a un curso escolar, tal y como ocurrió en programas desarrollados en educación primaria españoles (Hernández-Mendo y Planchuelo, 2014), educación secundaria griegos (Mouratidou et al., 2007) y universidad de diversos países (Comunian y Gielen, 2006; Lerkiatbundit et al., 2006), donde tampoco encontraron un aumento significativo en el desarrollo moral.

Respecto a las orientaciones o preferencias morales, estas aumentaron en la mayoría de estadios, detectando diferencias estadísticamente significativas en el estadio 4. Se coincide con Edwards (1986), quien sitúa a la mayoría de los adultos estadounidenses en el estadio 4 de desarrollo moral según Kohlberg (1975). Estos resultados coinciden también con investigaciones dirigidas a estudiantes de primaria españoles, franceses, italianos y portugueses (Fraile, 2010), estudiantes de secundaria (Barba, 2004), estudiantes universitarios (Sánchez-Herrera y Palomo, 2014) y adultos (Barba, 2002), que sitúan el estadio 4 como el que tiene más preeminencia en todos los participantes.

Los hallazgos del presente estudio coinciden con investigaciones previas que concluyen que el alumnado puede mejorar en su desarrollo moral a través de tareas grupales centradas en la discusión de dilemas morales (Blatt y Kohlberg, 1975; Lind, 2017). Los alumnos a los que se les aplicó el programa presentado, registraron un aumento en las puntuaciones de la competencia moral y en las orientaciones o preferencias morales, por lo que hubo una mejora del desarrollo moral, aunque sin significación estadística. Dicha mejora puede deberse a la implementación de un programa en el que el alumno puede aplicar lo aprendido en las situaciones de juego a diferentes parcelas de su vida cotidiana. Además, los agrupamientos más utilizados en el programa fueron pequeños grupos y grupos medianos, organizados de manera diferente en función de los predeportes trabajados en cada sesión. Asimismo, se primó el trabajo cooperativo a las actividades competitivas, coincidiendo con múltiples investigaciones en las que las actividades grupales y las estructuras cooperativas resultaron fundamentales para el aprendizaje de valores en el aula (Aubert et al., 2014; Bogdan y Sabina, 2015; FernándezRío y Méndez-Giménez, 2016; Iturbide et al., 2017).

Por otro lado, los resultados de diversas investigaciones dirigidas a estudiantes de educación secundaria (Shaogang y Huihong, 2011), de universidad (Feitosa et al., 2013), y trabajadores de diferentes empresas (Verdorfer y Weber, 2016), coinciden con los de la presente investigación, al situar las puntuaciones del Índice C en el nivel medio. Por lo tanto, la discapacidad intelectual parece ser una variable que no influye en los niveles de competencia moral.

Una de las posibles limitaciones del presente estudio fue la utilización de un instrumento que, debido a las características de la población objeto de la investigación (discapacidad intelectual), suscitó múltiples dudas entre los participantes, no pudiendo resolverse debido a las indicaciones del autor del MCT. Se precisa que el alumnado sea capaz de entender los instrumentos de medida y poder completarlos de manera coherente (Von Grundherr et al., 2016), planteándose la necesidad de buscar otro instrumento para evaluar el desarrollo moral que pueda ser explicado con detalle si así fuese requerido.

Se coincide con Lind (2016) en que la educación es un factor determinante en el desarrollo moral humano, ya que este puede retroceder si la persona no recibe educación. La educación moral en las aulas de hoy día precisa hilar aspectos afectivos y cognitivos (Gozálvez y Jover, 2016), por lo que los programas como el presentado ofrecen posibilidades para educadores y profesores no solo de alumnado con discapacidad intelectual, sino de alumnos de todas las etapas educativas, que pretendan fomentar el aprendizaje moral y la adquisición de valores en las aulas.

Agradecimientos

Este estudio ha sido realizado gracias al apoyo económico de laUniversidad Católica de Murcia (PMAFI 14/14).

REFERENCIAS

Acuña-Delgado, A. & Acuña-Gómez, G. (2018). Values of the football show in the stadium: a case study. Retos, 33, 96-101. [ Links ]

American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th Ed.) Washington, DC: American Psychiatric Publishing. [ Links ]

Aubert, A., Bizkarra, M. & Calvo, J. (2014). Successful educational actions from Physical Education. Retos, 25, 144-148. [ Links ]

Balakrishnan, V. & Narvaez, D. (2016). A reconceptualisation of Vygotsky's ZPD into ZCD in teaching moral education in secondary schools using real-life dilemas. Cogent Education, 3, 1-15. https://doi.org/10.1080/2331186X.2017.1304617 [ Links ]

Barba, B. (2002). Influencia de la edad y de la escolaridad en el desarrollo del juicio moral (Influence of age and schooling on the development of moral judgment). Revista Electrónica de Investigación Educativa, 4(2), 1-23. Recuperado de http://redie.uabc.mx/redie/article/view/59/1199 [ Links ]

Barba, B. (2004). Escuela y socialización. Evaluación del desarrollo moral (School and socialization. Assessment of moral development.). Aguascalientes: Universidad Autónoma de Aguascalientes. [ Links ]

Binaburro, J. A. & Muñoz, B. (2007). Educar desde el conflicto. Guía para la mediación escolar (Educate from conflict. Guide to school mediation). Barcelona: CEAC. [ Links ]

Blatt, M. M. & Kohlberg, L. (1975). The effects of classroom moral discussion upon children's level of moral judgment. Journal of Moral Education, 4(2), 129-161. [ Links ]

Bogdan, V. & Sabina, M. (2015). Students' opinions about the socio-moral values developed by the practice of judo. Science, Movement and Health, 15(2), 191-196. [ Links ]

Cachán, R. (2015). Education, religion and sport: foundations, values and challenges for the future. Recorde: Revista de História do Esporte, 8(1), 1-15. [ Links ]

Castro, M. (2015). Aprendizaje dialógico y Educación Física: Hacia una Educación Física y un deporte escolar promotores de salud, éxito escolar y cohesión social (Dialogic Learning and Physical Education: Towards a Physical Education and a school sport that promote health, school success and social cohesión). Intangible Capital, 11(3), 393-417. http://dx.doi.org/10.3926/ic.636 [ Links ]

Cohen, T. R., Panter, A. T., Turan, N., Morse, L. A. & Kim, Y. (2014). Moral character in theworkplace. Journal of Personality and Social Psychology, 107(5), 943-963. http://dx.doi:10.1037/a0037245 [ Links ]

Comisión Europea (2010). Estrategia Europea sobre Discapacidad 20102020: un compromiso renovado para una Europa sin barreras (European Disability Strategy 2010-2020: a renewed commitment to a Europe without barriers). Bruselas: Comisión Europea. [ Links ]

Comunian, A. L. & Gielen, U. P. (2006). Promotion of moral judgement maturity through stimulation of social role-taking and social reflection: an Italian intervention study. Journal of Moral Education, 35(1), 51-69. [ Links ]

Díaz-Serrano, J. (2015). El desarrollo del juicio moral en Kohlberg como factor condicionante del rendimiento académico en ciencias sociales de un grupo de estudiantes de educación secundaria (The development of moral judgment in Kohlberg as a conditioning factor of academic performance in social sciences of a group of secondary school students). Revista Electrónica Educare, 19(3), 1-14. http://dx.doi.org/10.15359/ree.19-3.8 [ Links ]

Edwards, C. P. (1986). Cross-cultural research on Kohlberg's stages: The basis for consensus. En S. Modgil and C. Modgil (Eds.), Lawrence Kohlberg: Consensus and Controversy (pp. 419-430). Sussex, England: Falmer Press. [ Links ]

Feitosa, H. N., Rego, S., Bataglia, P., Rego, G. & Nunes, R. (2013a). Competência de Juízo Moral dos Estudantes de Medicina: um Estudo Piloto. Revista Brasileira de Educação Médica, 37(1), 5-14. [ Links ]

Fernández-Rio, J. & Méndez-Giménez, A. (2016). El Aprendizaje Cooperativo: Modelo Pedagógico para Educación Física (Cooperative Learning: Pedagogical Model for Physical Education). Retos, 29, 201-206. [ Links ]

Fraile, A. (2010). El desarrollo moral en el deporte escolar en el contexto europeo: un estudio basado en dilemas sociomorales (Moral development in school sports in the European context: a study based on socio-moral dilemas). Estudios Pedagógicos XXXVI, 2, 83-97. [ Links ]

Freire, E. S. & Miranda, M. L. J. (2014). The production of knowledge about the building of values in physical education at school: methods, methodology and epistemology. Physical Education and Sport Pedagogy, 19(1), 35-47. http://dx.doi.org/10.1080/17408989.2012.726978 [ Links ]

Fullana, J., Pallisera, M., Martín, R., Ferrer, C. & Puyaltó, C. (2015). La transición a la vida adulta de jóvenes con discapacidad intelectual. Evaluación de un programa de formación para la mejora de las competencias personales (The transition to adult life of young people with intellectual disabilities. Evaluation of a training program to improve personal skills). Revista de Investigación en Educación, 13(1), 53-68. [ Links ]

Gairín, J., Muñoz, J. L., Castro, D. & Díaz-Vicario, A. (2014). Causas de la intolerancia en actividades deportivas escolares: Elaboración del Código de Conducta (Causes of intolerance in school sports activities: Preparation of the Code of Conduct). Revista de Psicología del Deporte, 23(2), 255-265. [ Links ]

García-Gallego, C. (2001). Investigación cuasiexperimental I: diseños preexperimentales y diseños cuasiexperimentales con grupo de control no equivalente (Quasi-experimental research I: pre-experimental designs and quasi-experimental designs with a non-equivalent control group). En S. Fontes, C. García-Gallego, A. J. Garriga, M. C. Pérez-Llantada y E. Sarriá, Diseños de investigación en Psicología (pp. 343-378). Madrid: U.N.E.D. [ Links ]

García-Muñoz, O. (2014). Lectura fácil: Métodos de redacción y evaluación (Easy Reading: Writing and Assessment Methods). Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. [ Links ]

Gozálvez, V. & Jover, G. (2016). Articulación de la justicia y el cuidado en la educación moral: Del universalismo sustitutivo a una ética situada de los derechos humanos (Articulation of justice and care in moral education: From substitute universalism to a situated ethic of human rights). Educación XX1, 19(1), 311-330, http://dx.doi:10.5944/educXX1.14221 [ Links ]

Hernández, M., González, V. & Pérez, M. (2015). El razonamiento moral, elemento de la competencia ética: dilemas reales e hipotéticos en la formación inicial del profesorado de Secundaria en México (Moral reasoning, an element of ethical competence: real and hypothetical dilemmas in the initial training of secondary school teachers in Mexico). Revista Complutense de Educación, 26(1), 183-201. http://dx.doi.org/10.5209/rev_RCED.2015.v26.n1.42900 [ Links ]

Hernández-Mendo, A. & Planchuelo, L. (2014). El incremento del desarrollo moral en las clases de Educación Física (Increasing moral development in Physical Education classes). Revista Iberoamericana de Psicología del Ejercicio y el Deporte, 9(2), 369-392. [ Links ]

Indurkhya, B. & Misztal-Radecka, J. (2016). Incorporating Human Dimension in Autonomous Decision-Making on Moral and Ethical Issues. En Association for the Advancement of Artificial Intelligence (Ed.), AAAI 2016 Spring Symposia (pp. 226-230). Palo Alto, California: AAAI. [ Links ]

Ionescu, C. L. (2014). Attitudinal behaviour, values, methods of formative education to students. Science, Movetnent and Health, 14(1), 97-103. [ Links ]

Iturbide-Luquin, L. M. & Elosua-Oliden, P. (2017). Los valores asociados al deporte: análisis y evaluación de la Deportividad (The values associated with sport: analysis and evaluation of Sportsmanship). Revista de Psicodidáctica, 22(1). http://dx.doi:10.1387/RevPsicodidact.15918 [ Links ]

Kohlberg, L. (1975). The cognitive-developmental approach to moral education. Phi Delta Kappan, 56(10), 670-677. [ Links ]

Kohlberg, L. & Hersh, R. H. (1977). Moral Development: A Review of the Theory. Theory into Practice, 2(16), 53-59. [ Links ]

Lake, V. E., Winterbottom, C., Ethridge, E. A. & Kelly, L. (2015). Reconceptualizing Teacher Education Programs: Applying Dewey's Theories to Service-Learning with Early Childhood Preservice Teachers. Journal of Higher Education Outreach and Engagement, 19(2), 93-116. [ Links ]

Langdon, P. E., Clare, I. C. H. & Murphy, G H. (2010) Developing an understanding of the literature relating to the moral development of people with intellectual disabilities. Developmental Review, 60(3), 273-293. [ Links ]

Lerkiatbundit, S., Utaipan, P., Laohawiriyanon, C. & Teo, A. (2006). Randomized controlled study of the impact of the Konstanz method of dilemma discussion on moral judgement. Journal of Allied Health, 35(2), 101 - 108. [ Links ]

Lind, G. (1978). How does one measure moral judgment? Problems and alternative possibilities of measuring a complex construct. En G. Portele (Ed.), Socialization and Morality (pp. 171-201). Weinheim: Beltz. [ Links ]

Lind, G. (1999). An Introduction to the Moral Judment Test (MJT). Konstanz: Universidad de Konstanz. Recuperado de http://www.unikonstanz.de/FuF/SozWiss/fg-psy/ag-moral/pdf/Lind-1999_MJT-Introduction-E.pdf [ Links ]

Lind, G. (2003). The Konstanz Method of Dilemma Discussion. University of Konstanz. Recuperado de https://www.uni-konstanz.de/agmoral/moral/dildisk-e.htm [ Links ]

Lind, G. (2011). Promoviendo las competencias morales y democráticas: expresarse y escuchar a otros (Promoting moral and democratic competencies: express yourself and listen to others). Postconvencionales, 3, 26-41. [ Links ]

Lind, G. (2013a). The Dual Aspect Model of Moral Behavior: An Experimental Test of Piaget's Theory of Affective-Cognitive Parallelism. Schème. Revista Eletrônica de Psicologia e Epistemologia Genéticas, 5, 4-39. Recuperado de http://revistas.marilia.unesp.br/index.php/scheme/article/view/3220 [ Links ]

Lind G. (2013b). Medical education hampers moral competence development. Summary of research. Recuperado de http://www.unikonstanz.de/ag-moral/mut/mjt-references.htm#lind_2013_meded [ Links ]

Lind, G. (2015). Favorable learning environments for moral competence development. A multiple intervention study with 3.000 students in a high education context. International Journal of University Teaching and Faculty Development, 4(4), 173-192. [ Links ]

Lind, G. (2016). How to Teach morality. Promoting Deliberation and Discussion, Reducing Violence and Deceit. Berlin: Logos Verlag. [ Links ]

Lind, G. (2017). From Donders' Dilemma to Objective Internal Assessment: How Experimental Developmental Psychology Can Contribute to Moral Education. Psychologia Rozwojowa, 22(3), 15-24. http://dx.doi:10.4467/20843879PR.17.013.7573 [ Links ]

Lind, G. & Nowak, E. (2015). Kohlberg's unnoticed dilemma. The external assessment of internal moral competence? En B. Zizek, D. Garz y E. Nowak (Eds.), Kohlberg Revisited (pp. 139-154). Rotterdam: Sense Publisher. [ Links ]

Luque-Parra, D. J. & Luque-Rojas, M. J. (2015). Relaciones de amistad y solidaridad en el aula: un acercamiento psicoeducativo a la discapacidad en un marco inclusivo (Friendship and solidarity relationships in the classroom: a psychoeducational approach to disability in an inclusive framework). Revista Mexicana de Investigación Educativa, 20(65), 369-392. [ Links ]

Martín, J., Romero-Martín, M. R. & Chivite, M. (2015). La Educación Física en el sistema educativo español (Physical Education in the Spanish educational system). Revista Española de Educación Física y Deportes, 411, 35-51. [ Links ]

Martínez, M., Buxarrais, M. R. & Esteban, F. (2002). La universidad como espacio de aprendizaje ético (The university as a space for ethical learning.). Revista Iberoamericana de Educación, 29, 17-43. [ Links ]

Martínez, R., Cepero, M., Collado, D., Padial, R., Pérez, A. & Palomares, J. (2014). Acquisition of values and attitudes across games and sports in physical education, in the Secondary Education. Journal of Sport and Health Research, 6(3), 207-216. [ Links ]

Martínez, M. J., Pena-Pérez, X. & Mateos, C. (2016). Perception in adolescents of the Olympic values associated with the practice of soccer compared to other sports. Retos, 30, 226-232. [ Links ]

Meroño, L., Bada, J., Sánchez-Pato, A., Calderón, A. & Figuer-Montero, C. (2016). “Más rápido, más alto, más fuerte”: Percepción del alumnado de Educación Secundaria sobre sus actitudes y comportamientos a través del Aprendizaje Basado en Problemas ("Faster, higher, stronger": Perception of secondary school students about their attitudes and behaviors to through Problem Based Learning). Rivista Italiana di Pedagogia dello Sport, 1, 13-28. [ Links ]

Molina, V., Vargas, A. & San Martín, V. (2014). Bioética: Discapacidad y actividad física (Bioethics: Disability and physical activity). Revista de Ciencias de la Actividad Física UCM, 15(2), 73-85. [ Links ]

Monjas, R., Ponce, A. & Gea, J. M. (2015). The transmission of values through sport. School sports and federated sports: relationships, bridges and possible transfers. Retos, 28, 276-284. [ Links ]

Mouratidou, K., Goutza, S. & Chatzopoulos, D. (2007). Physical education and moral development: An intervention programme to promote moral reasoning through physical education in high school students. European Physical Education Review, 13(1), 41-56. http://dx.doi:10.1177/1356336X07072675 [ Links ]

Nahm, F. S. (2016). Nonparametric statistical tests for the continuous data: the basic concept and the practical use. Korean journal of anesthesiology, 69(1), 8-14. [ Links ]

Nicoleta, L. (2014). The relationship between sport activities-effects-values in secondary school education. Gymnasium: Scientific Journal of Education, Sports, and Health, 1(15), 72-81. [ Links ]

Novo-Corti, I., Muñoz-Cantero, J.M. & Calvo-Babío, N. (2015). Los futuros docentes y su actitud hacia la inclusión de personas con discapacidad (Future teachers and their attitude towards the inclusion of people with disabilities). Anales de Psicología, 31(1), 155-171. [ Links ]

Ortega, P. & Hernández, M. A. (2008). Lectura, narración y experiencia en la educación de los valores (Reading, narration and experience in the education of values). Revista Iberoamericana de Educación, 45(4), 1-5. [ Links ]

Ossorio, D. (2002). La educación en valores a través de las actividades físico deportivas (Education in values through physical sports activities). Revista Digital EF Deportes, 50. Recuperado de http://www.efdeportes.com/efd50/valores1.htm [ Links ]

Palacios, S., Palacios, B. & Ruiz-De Azua, S. (2003). Nuevas formas de medir el desarrollo sociomoral (New ways of measuring socio-moral development.). Revista de Psicodidáctica, 14, 41-58. [ Links ]

Parisi, I., Mouratidou, K., Koidou, E., Tsorbatzoudis, H. & Karamavrou, S. (2015). Effects of motivational climate, type of school and gender on students' moral competences in their daily life and physical education. Trends in Sport Sciences, 1(22), 39-46. [ Links ]

Renner, W. & Wertz, M. (2015). Valence and Efficacy: The Affective Meanings of Human Values and their Relationship to Moral Decisions. International Journal of Business and Social Research, 5(6), 44-55. [ Links ]

Robles, J., Giménez, F. J., Abad, M. T. & Robles, A. (2015). The curricular development of sport according to the teachers' perception from a qualitative perspective. Retos, 27, 98-104. [ Links ]

Robles-Rodríguez, J., Abad-Robles, M. T., Giménez, J. & Benito-Peinado, P. (2017). Adapted sports as a contribution to education in values and the improvement of motor skills: the opinion of high school students. Retos, 31, 140-144. [ Links ]

Ruiz, J. V., Ponce, A., Sanz, E. & Valdemoros, M. A. (2015). Education in values from sport: research on the application of a comprehensive program in team sports. Retos, 28, 270-275. [ Links ]

Ruíz-Corbella, M. & Rivas Manzano, R. (2014). The values linked to the competence of teamwork in virtual learning environments. A study at the Private Technical University of Loja (Ecuador). Revista Complutense de Educación, 26(3), 759-780. [ Links ]

Sánchez-Herrara, S. & Palomo, M. J. (2014). Exploratory study on Moral Reasoning and Social Desirability. Relationship and implications. Revista de Psiquiatría y Psicología del Niño y del Adolescente, 10(1), 17-34. [ Links ]

Santofinio-Rojas, G. (2016). From anomaly to disability, a long history of social exclusion: from death, to exile and the rejection of educational inclusion. Revista Inclusión y Desarrollo, 3(1), 34-46. [ Links ]

Scheerder, J., & Vandermeerschen, H. (2016). Youth sport and social class. En K. Green y A. Smith (Eds.), Routledge Handbook of Youth Sport (pp. 265-275). London: Taylor & Francis. [ Links ]

Shaogang, Y. & Huihong, W. (2011). A research in China based on the Moral Judgement Test. Journal Ethics in Progress Quarterly, 2(2), 69-80. [ Links ]

Thoilliez, B. (2019). Vindicación de la escuela como espacio para el desarrollo de experiencias democráticas: aproximación conceptual a las prácticas morales de reconocimiento y respeto. Educación XX1, 22(1), 295-314. doi: 10.5944/educXX1.21657 [ Links ]

Thornberg, R. & Oğuz, E. (2016). Moral and citizen ship educational goals in values education: A cross cultural study of Swedish and Turkish student teachers' preferences. Teaching and Teacher Education, 55, 110-121. http://dx.doi.org/10.1016/j.tate.2016.01.002 [ Links ]

Tosun, M. & Yildiz, Y. (2015). The Role of Moral Values and Systematic Informing in Aim-Based Education. International Journal of Social Sciences & Educational Studies, 2(2), 40-44. [ Links ]

Verdorfer, A. P. & Weber, W. G. (2016). Examining the link between organizational democracy and employee's moral development. Journal of Moral Education, 45(1), 59-73. http://dx.doi:10.1080/03057240.2015.1136600. [ Links ]

Veroz, R., Yagüe, J. M. & Tabernero, B. (2015). Incidence of two models of soccer competition on socio-educational values in prebenjamines. Retos, 28, 84-89. [ Links ]

Vílchez, P., Sánchez-Romero, E. I., Reche, C. & De Francisco, C. (2018). Preport program for moral development in people with intellectual disabilities. Revista Complutense de Educación, 29(4), 1185-1199. http://dx.doi.org/10.5209/RCED.54953 [ Links ]

Von Grundherr, M., Geisler, A., Stoiber, M. & Schäfer, M. (2016). School Bullying and Moral Reasoning Competence. Social Development, 26(2), 278-294. http://dx.doi:10.1111/sode.12199 [ Links ]

Yagüe, J. M., Herrero, A. J., Tabernero, B. & Veroz, R. (2017). Design and validation of the «Deporteduca» questionnaire to know the incidence of the competition on some socio-educational values in the field of initiation to football. Retos, 31, 197-201. [ Links ]

Recibido: 30 de Julio de 2019; Revisado: 28 de Abril de 2020; Aprobado: 14 de Julio de 2020

texto en

texto en