Mi SciELO

Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Accesos

Accesos

Links relacionados

-

Citado por Google

Citado por Google -

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO -

Similares en Google

Similares en Google

Compartir

Revista Española de Enfermedades Digestivas

versión impresa ISSN 1130-0108

Rev. esp. enferm. dig. vol.98 no.7 Madrid jul. 2006

TRABAJOS ORIGINALES

Impacto de los síntomas de reflujo gastroesofágico sobre el uso de servicios sanitarios y el absentismo laboral en España

Impact of gastroesophageal reflux symptoms on health resource usage and work absenteeism in Spain

E. Rey, C. Moreno Elola-Olaso, F. Rodríguez Artalejo1 y M. Díaz-Rubio

Servicio de Aparato Digestivo. Hospital Clínico San Carlos. Universidad Complutense. Madrid

1Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública. Universidad Autónoma. Madrid

Dirección para correspondencia

RESUMEN

Objetivos: estimar el impacto de los síntomas de reflujo gastroesofágico (SRGE) sobre el uso de servicios sanitarios y el absentismo laboral en España.

Métodos: estudio transversal sobre 2.500 personas representativas de la población española de 40 a 79 años. La información se recogió mediante entrevista telefónica en enero de 2002 usando el cuestionario de Locke, después de su adaptación transcultural y validación para uso telefónico en España.

Resultados: los SRGE son responsables de 296,8 (IC95%: 245,3-348,7) visitas al médico por 1.000 habitantes/año, de la realización de 24 (IC95%: 18-30) estudios radiológicos esófagogastroduodenales por 1.000 habitantes-año, 32,4 (IC95%: 25,5-39,3) endoscopias digestivas altas por 1.000 habitantes/año, y de la pérdida de 201 (IC95%: 0-411,1) días laborables por 1.000 habitantes empleados con SRGE y año. Respecto al consumo de fármacos, los SRGE generaron 4.092 (IC95%: 3.300-5.133) días de tratamiento con antagonistas H2 por 1.000 habitantes-año, 9.030 (IC95%: 7.846-10.332) días de tratamiento con inhibidores de la bomba de protones por cada 1.000 habitantes/año, y 1.082 (IC95%: 519-1549) días de tratamiento con procinéticos por 1.000 habitantes/año.

Conclusiones: los SRGE tienen un gran impacto sobre la utilización de recursos sanitarios y el absentismo laboral en España. Ello contrasta con la extendida opinión de que se trata de un trastorno de escasa importancia.

Palabras clave: Reflujo gastroesofágico. Pirosis. Epidemiología. Uso de recursos. Absentismo.

Introducción

Los síntomas de reflujo gastroesofágico (SRGE) son muy frecuentes en el mundo occidental. En España, la prevalencia anual de pirosis o regurgitación ácida es del 32% en la población general (1). Aunque esta prevalencia es inferior al 60% encontrado en los EE.UU. (2), la carga sobre el sistema sanitario es mucho mayor, ya que el 28% de las personas con SRGE acuden al médico por ello (3), comparado con sólo el 5% de los americanos. Las diferencias en el comportamiento de las personas para consultar al médico y las variaciones internacionales en el manejo médico (4), requieren obtener datos directamente en España para planificar y gestionar la atención a los pacientes con SRGE.

La valoración de la carga social de la enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) debería incluir, al menos, una estimación de las visitas realizadas al médico con motivo de esta enfermedad, las exploraciones complementarias para realizar su diagnóstico o evaluar sus consecuencias, los tratamientos utilizados, y el absentismo laboral producido.

El objetivo de este estudio ha sido estimar el impacto de los SRGE sobre el uso de servicios sanitarios y el absentismo laboral en España.

Pacientes y métodos

Diseño y participantes

El diseño del estudio se ha descrito en un trabajo previo (1). Brevemente, se obtuvo una muestra representativa de la población española de ambos sexos de 40 a 79 años de edad. El muestreo se realizó de forma aleatoria a partir del listado telefónico nacional, que se encuentra informatizado. El muestreo fue estratificado según sexo, edad, provincia y tamaño del lugar de residencia, de forma proporcional al número de habitantes en cada estrato en la población española, obtenidos del Censo Nacional de Población de 1999. El estudio fue aprobado por el Comité Ético de Investigación Clínica del Hospital Clínico San Carlos, en Madrid.

Se llamó por teléfono en horario de mañana, tarde y noche durante 6 días de la semana excluido el domingo, y se descartaron los teléfonos que no correspondían a domicilios particulares. Una vez realizado el contacto telefónico con el hogar, se solicitaba el consentimiento para participar en el estudio tras explicar el contenido y objetivo del mismo. En los casos en que se obtuvo el consentimiento, se preguntaba al interlocutor por su edad y sexo, y si se encontraba dentro de la cuota establecida se procedía a la entrevista. Si no se encontraba dentro de dicha cuota, se le preguntaba por alguna persona en el domicilio que cumpliera estos criterios y se le pedía su consentimiento y colaboración. Sólo se realizó una entrevista en cada hogar. El tamaño de la muestra se estableció en 2.500 sujetos.

Todas las entrevistas fueron completadas en la segunda quincena de enero de 2002. La recogida de información se realizó por entrevistadores profesionales que recibieron entrenamiento por los investigadores sobre los objetivos y métodos del estudio y las características del cuestionario. La información obtenida por entrevista telefónica era incluida directamente por los entrevistadores en una base de datos informática. La entrevista y grabación de datos fueron supervisadas continuamente por un profesional con experiencia en esta tarea.

Variables de estudio

Se utilizó el cuestionario de Locke y cols. (5) después de su adaptación transcultural y validación para uso en entrevista telefónica en población española (6). El cuestionario consta de 80 preguntas organizadas en secciones, y una puntuación de síntomas psicosomáticos (PSP) obtenida a partir de una lista de 8 síntomas, referidos al año previo.

Se definió pirosis como una sensación de ardor en el pecho, y regurgitación ácida como la llegada a la garganta o la boca de un líquido con sabor ácido o amargo. Se consideró que una persona sufría SRGE cuando refería pirosis o regurgitación ácida en el último año, independientemente de su frecuencia, gravedad o evolución.

En el cuestionario se recogieron datos de la utilización de servicios sanitarios. A todos los entrevistados se les preguntó si habían consultado al médico por cualquier motivo a lo largo del año previo, y el número de visitas en los que contestaron afirmativamente. Asimismo a los que declaraban SRGE (pirosis y/o regurgitación ácida), se les preguntó si consultaron al médico por ello, así como el número de visitas. A estos últimos se les recogió información sobre las exploraciones complementarias solicitadas por el médico. Se instruyó a los entrevistadores para reconocer los estudios complementarios (estudio radiológico esofagogastroduodenal, gastroscopia, manometría, pHmetría) a partir de las descripciones de los entrevistados.

A las personas que sufrían SRGE también se les preguntó por el uso de antiácidos, antagonistas H2, inhibidores de la bomba de protones (IBP) y procinéticos u otros fármacos para aliviarlos. Para ello se recogió el nombre comercial de los medicamentos, mediante lectura directa de los envases o recuerdo cuando esto no era posible. Cuando el nombre comercial proporcionado no se ajustó exactamente a los de una lista de los medicamentos comercialmente disponibles (259 ocasiones de 1.046), el nombre proporcionado fue cotejado por un especialista en aparato digestivo y un farmacéutico con todos los nombre comerciales de la base de datos del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y del Vademécum Internacional, para aclarar de qué fármaco se trataba. Si existía coincidencia entre ambos en la interpretación se aceptó la misma, y en caso contrario se descartó (23 ocasiones de 259 entradas no listadas). También se preguntó quién había realizado la prescripción del fármaco y el número de días a lo largo del año que se había tomado.

Por último, se recogió información sobre la situación de empleo y sobre el absentismo laboral. Para ello se preguntó a las personas con SRGE si habían faltado al trabajo por estos síntomas y, en caso afirmativo, el número total de días a lo largo del año que no habían acudido a trabajar por ello.

Análisis estadístico

Se han calculado intervalos de confianza 95% para las principales estimaciones de uso de servicios sanitarios o absentismo laboral, asumiendo un muestreo aleatorio simple. Cuando las estimaciones corresponden a la intensidad del uso de un servicio entre los usuarios del mismo (p. ej., número de visitas al médico entre los que acuden al médico, número de exploraciones diagnósticas entre los que se realiza la exploración, días de uso de un medicamento entre sus usuarios, días de absentismo laboral entre los que se ausentan del trabajo, etc.), los intervalos de confianza 95% han tenido en cuenta tanto el error muestral de los usuarios del servicio como el error muestral de la intensidad del uso entre los mismos (7).

Además, se ha resumido la relación entre padecer SRGE y el uso de ciertos fármacos mediante odds ratios (OR) obtenidos por regresión logística. Los modelos se ajustaron por edad, sexo, uso de antiinflamatorios no esteroideos (AINE), y uso de ácido acetilsalicílico.

Resultados

Visitas al médico

De las 2.500 personas entrevistadas, 2.047 (81,9%; IC95%: 80,4-83,4%) referían haber consultado al médico al menos una vez por cualquier motivo a lo largo del año previo, generando en total 10.302 visitas. De las 791 personas con SRGE, 223 (28,19 %; IC95%: 25,0-31,3%) habían consultado al médico por ello, generando un total de 742 visitas (0,94 visitas por persona con SRGE y año), lo cual representa el 7,2% del total de visitas al médico que se realizan cada año por cualquier motivo.

Exploraciones diagnósticas complementarias

De las 223 personas que acudieron al médico por los SRGE en el último año, 115 (51,6%; IC95%: 44,9-58,1%) se habían sometido a alguna exploración relacionada con estos síntomas por indicación del médico. El estudio radiológico esofagogastroduodenal y la endoscopia digestiva alta fueron las exploraciones más frecuentes. En total 30 (13,4%) personas se habían realizado una estudio radiológico, 51 (22,8%) personas se habían realizado una endoscopia, y 30 (13,4%) personas se habían realizado ambos estudios. Tan sólo 7 (3,1%) personas se habían realizado un estudio de manometría y/o pHmetría.

Utilización de fármacos

Con respecto a la frecuencia de uso de antiácidos en el global de la población, 478 (19,1%) personas referían utilizarlos menos de 1 vez por semana, 151 (6,1%) lo utilizaban una o varias veces a la semana, y 102 (4,1%) diariamente. Entre las personas con SRGE, el 53,7% habían utilizado antiácidos a lo largo del año previo (30,6% menos de una vez por semana, 14,1% una o varias veces a la semana, y 9% diariamente), una proporción significativamente mayor (p < 0,0001) al 17,9% de personas sin SRGE, (13,9% menos de una vez por semana, 2,3% una o varias veces a la semana y 1,8% diariamente). Ajustando por edad, sexo, uso de AINE, y uso ácido acetilsalicílico, padecer SRGE se asoció claramente con la utilización de antiácidos (OR: 5,2; IC95% 4,3-6,3). Los antiácidos fueron prescritos por el médico en el 50,8% de las personas, por el farmacéutico en el 5,9%, y el 43,2% de los sujetos entrevistados reconocieron que se automedicaron.

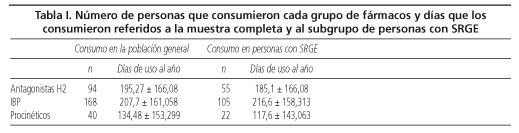

De las 2.500 personas entrevistadas, 287 (11,5%) referían haber utilizado procinéticos, antagonistas H2 o IBP en el último año. De las 791 personas con SRGE, 168 (21,2%) los habían utilizado, una proporción significativamente mayor (p < 0,0001) que entre las personas sin SRGE, de las que sólo el 7,0% los habían utilizado (Tabla I). Ajustando por edad, sexo, uso de AINE, y uso ácido acetilsalicílico, padecer SRGE se asoció con el consumo de antagonistas H2, procinéticos o IBP (OR: 3,6; IC95% 2,8-4,7). Entre las personas con SRGE, 55 (7%) utilizaron antagonistas H2, habiéndolos consumido una media de 185,1 (IC95% 144,9-233,3) días al año; 105 (13,3%) utilizaron IBP, durante una media de 216,6 (IC95% 186,8-246,2) días al año; y 22 (2,8%) utilizaron procinéticos, durante 117,6 (IC95% 58,9-176,6) días al año.

A diferencia de los antiácidos, la prescripción de estos fármacos (antagonistas H2, IBP y procinéticos) fue realizada por el médico en el 95,2% de los casos, por el farmacéutico en el 1,8%, y sólo el 3% correspondía a automedicación.

Absentismo laboral

De las 791 personas con SRGE en el año previo, 189 no tenían empleo (remunerado). De las 602 personas con empleo, 17 (2,8%; IC95%: 1,5-4,1%) habían dejado de trabajar algún día por los SRGE. La media de días ausentes del trabajo por SRGE fue 7,12 ± 14,39 días (intervalo 1-56).

Impacto global de los SRGE sobre el sistema sanitario y el absentismo laboral

A partir de los datos previamente descritos, se estima que los SRGE son responsables de 296,8 (IC95%: 245,3-348,7) visitas al médico por 1.000 habitantes-año, de la realización de 24 (IC95%: 18-30) estudios radiológicos esofagogastroduodenales por 1.000 habitantes-año, 32,4 (IC95%: 25,5-39,3) endoscopias digestivas altas por 1.000 habitantes-año, y de la pérdida de 201 (IC95%: 0-411,1) días laborables por cada 1.000 habitantes empleados con SRGE y año.

Respecto al consumo de fármacos, los SRGE están en el origen de 4.092 (IC95%: 3.300-5.133) días de tratamiento con antagonistas H2 por 1.000 habitantes-año, 9.030 (IC95%: 7.846-10.332) días de tratamiento con IBP por 1.000 habitantes-año y 1.082 (IC95%: 519-1549) días de tratamiento con procinéticos por 1.000 habitantes-año.

Discusión

Los resultados de este estudio muestran el gran impacto de los SRGE sobre la utilización de recursos sanitarios y el absentismo laboral. Ello contrasta con la extendida opinión de que se trata de un trastorno de escasa importancia.

Visitas al médico

Hasta donde conocemos, ningún estudio ha estimado la proporción de visitas médicas debidas a los SRGE sobre el número de visitas totales. El 7,3% de las visitas que reciben los médicos están relacionadas con los SRGE; esta demanda de atención contrasta con la consideración general de que la ERGE un trastorno benigno. Los SRGE representan, por tanto, una proporción considerable de la actividad clínica de los médicos.

Considerando la frecuentación al médico relativo al número de personas con SRGE, los datos en España son muy similares a los obtenidos en EE.UU. (8) y Suiza (9). Esto señala que las necesidades de los pacientes, una vez identificados como tales, son probablemente comparables.

Exploraciones diagnósticas complementarias

En nuestro país una proporción importante de los pacientes que consultan al médico son sometidos a alguna exploración complementaria, sobre todo a una gastroscopia, que es la exploración de elección (10). Sin embargo, el uso de estas pruebas en España es muy parecido al encontrado en un estudio americano, donde entre los pacientes con SRGE el 11% se realiza una radiografía y el 20% una endoscopia cada año (11). Llama la atención la utilización de la radiología en una proporción relativamente grande de pacientes, con un sustancial solapamiento con la gastroscopia, lo que sugiere su posible uso a la espera de realizar la endoscopia.

Uso de fármacos

El uso de fármacos por las personas con SRGE en España es muy similar al encontrado en EE.UU. y Australia, donde aproximadamente el 50% utiliza antiácidos y el 20% utiliza otros fármacos (12,13). Las personas con SRGE tienen 5 veces más probabilidad de utilizar antiácidos y es casi 4 veces más probable que utilicen un fármaco antirreflujo (antagonistas H2, procinéticos, IBP), lo que es coincidente con el hecho conocido de que los SRGE son el principal predictor de uso de antiácidos (14,15). Hay una diferencia considerable respecto al origen de la prescripción: mientras los antiácidos son frecuentemente utilizados como automedicación, los fármacos antirreflujo son prescritos prácticamente de forma exclusiva por el médico. Los IBP son los fármacos más utilizados (el doble de personas que los antagonistas H2), acorde con los datos obtenidos en otros países y la tendencia creciente a su uso (11). En concreto, cada paciente toma IBP el 60% de los días del año, lo que es consecuencia de la alta proporción de ellos que lo consumen a diario, de forma similar a lo observado en otros países europeos, con un alto porcentaje de pacientes con tratamiento de larga duración (16). Es probable que nuevas estrategias, como el tratamiento a demanda, que recientemente han demostrado su eficacia con un menor consumo de comprimidos (17), puedan reducir la utilización, aun cuando una proporción considerable de personas con SRGE necesitan tratamiento a largo plazo. De forma global, la utilización de fármacos es cualitativa y cuantitativamente comparable con la de otros países con economías similares. Es un hallazgo relevante porque la proporción de personas que consultan al médico por SRGE es alta en España (3), e indica indirectamente que ello no conduce a un exceso de prescripción pero tampoco disminuye la automedicación.

Absentismo laboral

La ERGE es una enfermedad crónica que afecta a la calidad de vida y produce una disminución de la productividad laboral (18). Son pocos los datos sobre el absentismo laboral por ERGE en Europa, habiéndose señalado en un estudio que no produce absentismo (19), mientras otro trabajo suizo muestra algún día de absentismo en el 7,7% de la población activa, con una media de 5,4 días al año (9). En EE.UU. un 4,5% de las personas con SRGE falta alguna vez al trabajo por su propia enfermedad, perdiendo 4,6 días laborales al año por comparación con las personas que no sufren ningún trastorno funcional digestivo (8), y 0,5 días por comparación con los trabajadores sin SRGE (20). Dean y cols. observaron en la población norteamericana que un 2,6% de las personas con SRGE dejan de trabajar alguna hora por ello a lo largo de una semana, (11) mientras Henke y cols. al encontraron que el 9% de las personas con SRGE pierden horas o días de trabajo por ello y el 3% no pudo trabajar alguna vez (21). Nuestro resultados, un 2,8% de la población activa reconoce absentismo por los SRGE durante una media de 7 días al año, están en línea con los obtenidos en EE.UU. y Suiza. Teniendo en cuenta la alta prevalencia de los SRGE, su impacto global sobre el absentismo laboral en España es bastante alto.

Aspectos metodológicos

Para interpretar correctamente el estudio, conviene destacar algunos aspectos metodológicos del trabajo. Primero, está basado sobre una muestra de gran tamaño representativa de la población general española. Segundo, la información sobre hábitos de vida y uso de algunos servicios sanitarios (principalmente preventivos) obtenida por teléfono es reproducible y fiable por comparación con la registrada en entrevista personal en los domicilios de las personas (22,23). Tercero, la información sobre uso de servicios sanitarios es auto-reportada. Hay evidencias de la fiabilidad de la auto-declaración del uso de servicios sanitarios (24,25). Aunque hay cierto grado de infraestimación del uso de los servicios al aumentar el periodo de recuerdo y la frecuencia con que se usan, no hay evidencias de que los errores de recuerdo sean diferentes según la presencia de SRGE, por lo que probablemente nuestros resultados son conservadores. Por último, nuestros resultados informan del impacto de los SRGE sobre el uso de recursos sanitarios y el absentismo laboral, pero no evalúan si dicho uso es correcto ni si el absentismo está suficientemente justificado. Por tanto, tampoco informan del potencial de control del uso de recursos sanitarios y del absentismo mediante un manejo clínico correcto de los SRGE.

![]() Dirección para correspondencia:

Dirección para correspondencia:

Enrique Rey.

Servicio de Aparato Digestivo.

Hospital Clínico San Carlos.

C/ Martín Lagos, s/n. 28040

Madrid. E-mail: erey.hcsc@salud.madrid.org

Recibido: 19-01-06

Aceptado: 31-01-06

Bibliografía

1. Díaz-Rubio M, Moreno-Elola-Olaso C, Rey E, Locke GR 3rd, Rodríguez-Artalejo F. Symptoms of Gastro-oesophageal reflux: prevalence, severity, duration and associated factors in a Spanish population. Aliment Pharmacol Ther 2004; 19: 95-105. [ Links ]

2. Locke GR, III, Talley NJ, Fett SL, Zinsmeister AR, Melton LJ, III. Prevalence and clinical spectrum of gastroesophageal reflux: a population-based study in Olmsted County, Minnesota. Gastroenterology 1997; 112: 1448-56. [ Links ]

3. Rey E, Moreno-Elola-Olaso C, Rodríguez Artalejo F, Díaz-Rubio M. Medical Consultation for gastro-oesophageal symptoms: reasons and associated factors. Digestion 2004; 70: 173-7. [ Links ]

4. Haycox A, Einarson T, Eggleston A. The health economic impact of upper gastrointestinal symptoms in the general population: results from the Domestic/International Gastroenterology Surveillance Study (DIGEST). Scand J Gastroenterol 1999; 231 (Supl.): 38-47. [ Links ]

5. Locke GR, Talley NJ, Weaver AL, Zinsmeister AR. A new questionnaire for gastroesophageal reflux. Mayo Clin Proc 1994; 69: 539-47. [ Links ]

6. Moreno-Elola-Olaso C, Rey E, Rodríguez-Artalejo F, Locke GR III, Díaz-Rubio M. Adaptation and validation of a gastroesophageal reflux questionnaire for use on a Spanish population. Rev Esp Enferm Dig 2002; 94: 745-51. [ Links ]

7. Levy P, Lemeshow S. Sampling of Populations. New York: Wiley; 2001. [ Links ]

8. Drossman DA, Li Z, Andruzzi E, Temple RD, Talley NJ, Thompson WG, et al. U.S. householder survey of functional gastrointestinal disorders. Prevalence, sociodemography, and health impact. Dig Dis Sci 1993; 38: 1569-80. [ Links ]

9. Schwenkglenks M, Marbet UA, Szucs TD. Epidemiology and costs of gastroesophageal reflux disease in Switzerland: A population based study. Soz Prevent 2004; 49: 51-61. [ Links ]

10. DeVault KR, Castell DO. American College of Gastroenterology. Updated guidelines for the diagnosis and treatment of gastroesophageal reflux disease. Am J Gastroenterol 2005; 100: 190-200. [ Links ]

11. Cooper GS, Mourad WA, Koroukian SM. Diagnosis and treatment of gastroesophageal reflux disease in Ohio Medicaid patients: practice patterns and temporal trends. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2004; 13: 21-7. [ Links ]

12. Bolin TD, Korman MG, Hansky J, Stanton R. Heartburn: community perceptions. J Clin Gastroenterol Hepatol 2000; 15: 35-9. [ Links ]

13. Oliveira SA, Cristos PJ, Talley NJ, Dannenberg AJ. Heartburn risk factors, knowledge, and prevention strategies. Arch Intern Med 1999; 159: 1592-8. [ Links ]

14. Graham DY, Smith JL, Patterson DJ. Why do apparently healthy people use antacid tablets? Am J Gastroenterol 1983; 78: 257-60. [ Links ]

15. Furu K, Straume B. Use of antacids in a general population: the impact of health-related variables, lifestyles and sociodemographic characteristics. J Clin Epidemiol 1999; 52: 509-16. [ Links ]

16. Hurenkamp GJ, Grundmeyer HG, Bindels PJ, Tytgat GN, Van Der Hulst RW. How do primary care physicians use long-term acid suppressant drugs? A population-based analysis of Dutch general practices. J Fam Pract 2002; 51: 241-5. [ Links ]

17. Meineche-Schmidt V, Juhl HH, Ostergaard JE, Luckow A, Hvnegaard A. Costs and efficacy of three different esomeprazole treatment strategies for long-term management of gastro-oesophageal reflux symptoms in primary care. Aliment Pharmacol Ther 2004; 19: 907-15. [ Links ]

18. Dean BB, Crawley JA, Schmitt CM, Wong J, Ofman JJ. The burden of illness of gastro-oesophageal reflux disease: impact on work productivity. Alim Pharmacol Ther 2003; 17: 1309-17. [ Links ]

19. Valle C, Broglia F, Pistorio A, Tinelli C, Perego M. Prevalence and impact of symptoms suggestive of gastroesophageal reflux disease. Dig Dis Sci 1999; 44: 1848-52. [ Links ]

20. Joish VN, Donaldson G, Stockdale W, Oderda GM, Crawley J, Sasane R, et al. The economic impact of GERD and PUD: examination of direct and indirect costs using a large integrated employer claims database. Curr Med Res Op 2005; 21: 535-43. [ Links ]

21. Henke CJ, Levin TR, Henning JM, Potter LP. Work loss costs due to peptic ulcer disease and gastroesophageal reflux disease in a health maintenance organization. Am J Gastroenterol 2000; 95: 788-92. [ Links ]

22. Galán Labaca I, Rodríguez-Artalejo F, Zorrilla Torras B. Reproducibilidad de un cuestionario telefónico sobre factores de riesgo asociados al comportamiento y prácticas preventivas. Gac Sanit 2004; 18: 118-28. [ Links ]

23. Galán I, Rodríguez-Artalejo F, Zorrilla B. Comparación entre encuestas telefónicas y encuestas "cara a cara" domiciliarias en la estimación de hábitos de salud y prácticas preventivas. Gac Sanit 2004; 18: 440-50. [ Links ]

24. Cleary PD, Jette AM. The validity of self-reported physician utilization measures. Med Care 1984; 22: 796-803. [ Links ]

25. Roberts RO, Bergstralh EJ, Schmidt L, Jacobsen SJ. Comparison of self-reported and medical record health care utilization measures. J Clin Epidemiol 1996; 49: 989-95. [ Links ]

texto en

texto en