Mi SciELO

Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Accesos

Accesos

Links relacionados

-

Citado por Google

Citado por Google -

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO -

Similares en Google

Similares en Google

Compartir

Clínica y Salud

versión On-line ISSN 2174-0550versión impresa ISSN 1130-5274

Clínica y Salud vol.18 no.2 Madrid jul./sep. 2007

ARTÍCULOS

Cronicidad de los trastornos del estado de ánimo: relaciones con actitudes cognitivas disfuncionales y con alteraciones de la personalidad

Chronicity of mood disorders: their relationship with dysfunctional cognitive attitudes and personality alterations

Mercedes Prieto Cuéllar1

M.ª Nieves Vera Guerrero2

M.ª Nieves Pérez Marfil2

Isabel Ramírez Uclés3

1Unidad de Hospitalización de Salud Mental. Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada,España

2Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico. Facultad de Psicología. Granada, España

3Departamento de Psicología Social y Metodología de las Ciencias del Comportamiento. Facultad de Psicología. Granada, España

RESUMEN

El objetivo del trabajo fue evaluar la triple relación entre la cronicidad de trastornos del estado de ánimo, actitudes cognitivas disfuncionales y comorbilidad con alteraciones de personalidad. Se esperaría que a mayor cronicidad se presentase mayor comorbilidad y mayores puntuaciones en actitudes disfuncionales. Participaron 37 pacientes ambulatorios diagnosticados con trastornos depresivos asignados a dos grupos en función de la cronicidad de su depresión. Se utilizaron los siguientes instrumentos: Inventario Clínico Multiaxial de Millon (MCMI-II) (1999), Cuestionario de Ansiedad Estado-Rasgo de Spielberger (STAI) (1982), Inventario de Depresión de Beck (BDI) (1961) y Escala de Actitudes Disfuncionales de Weissman y Beck (DAS) (1978). De acuerdo con las hipótesis, no hubo diferencias entre los grupos en la Escala de Actitudes Disfuncionales y se encontró una alta comorbilidad entre trastornos de personalidad y depresivos. Sin embargo, aunque la tendencia fue en la línea de lo esperado, no encontramos diferencias significativas entre grupos en la triple relación. Se cuestiona el alto grado de cronificación con que los pacientes son derivados a los Servicios Especializados de Salud Mental.

ABSTRACT

The objective of this study was to assess the triple relationship between the chronicity of mood disorders, the co-morbidity with personality alterations and the dysfunctional cognitive attitudes. The prediction is that the higher the chronicity the higher the probability of co-morbidity and the dysfunctional attitudes scores. A sample of 37 outpatients diagnosed with depressive disorders was assigned to two different groups according to the chronicity of their depression. A number of self-report measures were administered: Millons Clinical Inventory-II (MCMI-II) (1999), Spielbergers State-Trait Anxiety Inventory (STAI) (1982), Becks Depression Inventory (BDI)(1961), and Weissman and Becks Dysfunctional Attitudes Scale (DAS) (1978). As hypothesized, there were no between-group differences in the Dysfunctional Attitude Scale. There was a high co-morbidity between mood and personality disorders. However, no between-group differences were found in the triple relationship, although the tendency was as expected. The high degree of chronicity of patients sent to specialized Mental Health Services is questioned.

Palabras clave

Trastornos del estado de ánimo, Cronicidad, Trastornos de personalidad, Actitudes cognitivas disfuncionales.

Key words

Mood disorders, Chronicity, Personality disorders, Cognitive dysfunctional attitudes.

Introducción

En la actualidad, los trastornos del estado de ánimo son una causa común de absentismo y jubilación por incapacidad laboral, además, se prevé que, en un futuro próximo, la depresión será la segunda causa de discapacidad por enfermedad (OMS, 1995). Estos datos cobran aún más relevancia si tenemos en cuenta que, en términos generales, más del 15% de pacientes reúnen criterios de cronicidad (depresión continua durante más de dos años). Esta se asocia con un peor ajuste social, un funcionamiento global deteriorado y una mayor utilización de los servicios públicos (Friedman, 1995; Lara y Klein, 1999). A pesar de lo crucial que resulta el estudio de los factores que inciden en la cronicidad, no existen muchos trabajos al respecto.

Las teorías vigentes sobre los factores psicosociales que influyen en la génesis y mantenimiento de estos trastornos son las derivadas de los modelos de vulnerabilidad cognitiva. Los resultados de las investigaciones basadas en estos modelos arrojan resultados contradictorios. Está demostrado que los pacientes deprimidos presentan pensamientos negativos acerca de ellos mismos, del mundo y del futuro, pero no está claro que estas cogniciones jueguen un rol causal o sean sólo síntomas de la depresión. La mayoría de los estudios no encuentran diferencias en dichas cogniciones entre pacientes depresivos en remisión y controles no deprimidos (Blackburn, Roxborough, Muir y Glabus, 1990; Dorh, Rush y Bernstein, 1989; Whisman, 1993). Sin embargo, esto no rebate la hipótesis del rol causal de las cogniciones ya que, según los modelos cognitivos, estas permanecerían latentes hasta ser activadas por situaciones estresantes. Medir cogniciones que están latentes es difícil, y los trabajos experimentales de inducción de la emoción que intentan hacerlo presentan problemas de validez clínica (Ingram, Miranda y Segal, 1998). En cualquier caso, sí está claro que estas cogniciones negativas llevan a un peor pronóstico de la depresión y a un aumento de recaídas (Segal, Gemar y Williams, 1999; Zuroff, Blatt, Sanislow, Bondi y Pilkaris, 1999).

Otra cuestión no resuelta, y de interés creciente en los últimos años, es la relativa al rol que juega la comorbilidad entre alteraciones de la personalidad y trastornos del estado de ánimo tanto a nivel de diagnóstico como de pronóstico (Rossi et al., 2001). La literatura apunta a una mayor incidencia de trastornos de personalidad en pacientes depresivos que en otras poblaciones (Kool, Dekker, Duijsens y Dejonghe, 2000). Por otro lado, estos índices de comorbilidad resultan diferentes según se trate de pacientes hospitalizados o ambulatorios, siéndo mayores en los primeros (Lucas, 1992; Kool et al., 2000; Vieta et al., 2000). Se han encontrado, además, diferencias entre estos dos grupos en el tipo de alteraciones de personalidad que presentan. Así, los pacientes hospitalizados presentan una mayor comorbilidad con el grupo de trastornos que la DSM-IV-TR denomina del tipo B, esto es, grupo dramático-emotivo (Lucas, 1992; Pfohl, Stangl y Zimmerman, 1984). Sin embargo, los pacientes ambulatorios presentan la mayor comorbilidad con el grupo C, o ansioso-temeroso (Devanand et al., 2000; Kool et al. 2000; Rossi et al., 2001).

En cuanto a la cuestión del valor pronóstico de la comorbilidad, existen pocos estudios y los resultados no siempre son coherentes. Sin embargo, la tendencia apunta a un empeoramiento del cuadro clínico, peor respuesta al tratamiento y mayor riesgo de recaídas y hospitalización (Dunayevich et al., 2000; Rossi et al., 2001; Sandoval y Villamil, 1999).

Dentro de este campo de investigación, resulta aún más novedoso, y menos estudiado, la triple relación entre trastornos del estado de ánimo, comorbilidad con trastornos de personalidad y actitudes cognitivas disfuncionales. Es interesante señalar, sin embargo, que en pacientes con trastornos de la personalidad sí se han encontrado puntuaciones altas en actitudescognitivas disfuncionales incluso cuando no están deprimidos (Hill, Oei y Hill, 1989; OLeary et al., 1991). Este hecho, como hemos referido, no parece ocurrir en depresivos sin trastornos de la personalidad cuando están en remisión.

El estudio de la triple relación es el objeto de interés del grupo de Ilardi y Craighead (Ilardi y Craighead, 1999; Ilardi, Craighead y Evans, 1997). Estos autores encontraron que: (a) los pacientes depresivos con comorbilidad presentaban niveles más altos de actitudes disfuncionales que los pacientes sin comorbilidad; (b) esto era así, incluso cuando los síntomas habían remitido; (c) estos pacientes eran más vulnerables a recaídas posteriores y, (d) el grupo C de trastornos de personalidad era el que presentaba mayor asociación con las actitudes cognitivas disfuncionales. Asimismo, Luty, Joyce, Mulder, Sullivan y McKenzie (1999) encontraron puntuaciones más elevadas en la DAS en los pacientes con depresiones de una duración mayor a 5 años que en los pacientes con una duración menor del trastorno. Aunque estos datos apuntan a la triple relación señalada, hay que tomarlos con mucha cautela. Así, pudiera ser que las cogniciones depresotípicas de los pacientes con trastornos de personalidad se deban simplemente a su alta probabilidad de presentar humor disfórico, esto es, a la sintomatología subclínica depresiva que presentan.

En general, se puede decir que las investigaciones realizadas tanto en el área de la vulnerabilidad cognitiva como en la de la comorbilidad presentan resultados poco concluyentes. Esto es, en parte, debido a una serie de dificultades metodológicas y, en su mayor parte, derivadas de los problemas en la evaluación (instrumentos, criterios y momento) y de la heterogeneidad de los grupos incluidos (escasez de muestras clínicas, diferentes grupos diagnósticos, pacientes ambulatorios versus ingresados). Por otro lado, la triple relación apuntada anteriormente necesita de una mayor investigación.

El objetivo de este estudio es precisamente evaluar la triple relación en pacientes ambulatorios crónicos y no crónicos. En concreto, se persigue evaluar si existen diferencias entre ambos grupos en: (a) actitudes disfuncionales, (b) comorbilidad con alteraciones de personalidad, (c) comorbilidad con el grupo específico de trastorno de la personalidad y (d) en la triple relación entre trastornos del humor, comorbilidad con alteraciones de la personalidad y actitudes disfuncionales.

Método

Participantes

Los participantes fueron pacientes ambulatorios de los Equipos de Salud Mental rurales. Los criterios de inclusión fueron los siguientes: (a) diagnóstico de trastornos del estado de ánimo siguiendo la clasificación utilizada en los equipos de salud mental, el CIE-10 (1998) (b) edad entre 18 y 55 años; (c) síntomas depresivos que requerían tratamiento psicofarmacológico en régimen ambulatorio y, (d) capacidad cognitiva suficiente para la realización de las pruebas del protocolo. Como criterios de exclusión, se descartaron pacientes con episodios maníacos, trastornos bipolares, ciclotimias, trastornos del humor asociados con enfermedades médicas, abuso de alcohol y otros trastornos del humor. Además, se descartaron pacientes cuya sintomatología depresiva requiriera hospitalización.

Los participantes, siguiendo un diseño unifactorial entre grupos con dos grupos independientes, se distribuyeron en: (1) grupo crónico y (2) grupo no crónico.La muestra final contaba con 18 pacientes (7 hombres y 11 mujeres) del grupo no crónico y 19 (4 hombres y 15 mujeres) del grupo crónico, de edades entre los 18 y 53 años (ME = 36 años).

Instrumentos de evaluación

Se utilizaron los siguientes instrumentos evaluativos: Inventario Clínico Multiaxial de Millon (MCMI-II)(1999); Cuestionario de Ansiedad Estado-Rasgo de Spielberger, Gorsuch y Lushene (STAI) (1982); Inventario de Depresión de Beck, Ward, Medelson, Mock y Ergbaugh (BDI) (1961); Escala de Actitudes Disfuncionales de Weissman y Beck (DAS) (1978). Todos estos instrumentos son clásicos en la medición de: (a) trastornos de personalidad, (b) ansiedad de estado y rasgo, (c) depresión y, (d) medición de actitudes disfuncionales, respectivamente. Por último, se pasó la EntrevistaSemiestructurada (ESMD) utilizada por los equipos de salud de manera protocolizada.

En el MCMI-II se usó la versión española editada por TEA (1999). Este inventario recoge los tres grandes grupos en los que la DSM-IVTR divide a los trastornos de personalidad: Trastornos de la personalidad del grupo A (paranoide, esquizoide y esquizotípico); del grupo B (antisocial, límite, histriónico y narcisista) y del grupo C (por evitación, por dependencia y obsesivo-compulsivo). Recoge también 6 síndromes clínicos de gravedad moderada (Ansiedad, Histeriforme, Hipomanía, Distimia, Abuso de Alcohol y Abuso de Drogas) y 3 síndromes clínicos de gravedad severa (Pensamiento Psicótico, Depresión Mayor y Trastorno Delirante). Finalmente, incluye 4 escalas de fiabilidad y validez (Validez, Sinceridad, Deseabilidad y Alteración). El autor establece una puntuación de 75 en cada escala como punto de corte para considerarse como alteración clínica, siendo 85 patológica. Como señala TEA (1999), el instrumento presenta criterios adecuados de fiabilidad y validez. Las puntuaciones de estabilidad arrojan correlaciones medias de 0.78 para las escalas de trastornos de personalidad y de 0.80 para las escalas de síndromes clínicos.

También se utilizó la versión española editada por TEA (1994) en la aplicación del STAI. Este cuestionario ha sido ampliamente utilizado en investigación básica y ha demostrado ser sensible al cambio terapéutico. Presenta, para el factor rasgo (A/R), una consistencia interna entre 0.90 y 0.93 y, para el factor estado (A/E), entre 0.84 y 0.87. Su fiabilidad con el método de las dos mitades es de 0.94 en A/R y 0.86 A/E (TEA, 1994). Para el BDI, se usó la traducción y adaptación al castellano realizada por Conde y Useros (1974). Su utilidad clínica y propiedades psicométricas han sido ampliamente documentadas por estos autores, siendo su consistencia interna de 0.86 y su fiabilidad test-retest de 0.75. En cuanto a la DAS, la adaptación española de Sanz y Vázquez (1993), ha demostrado ser capaz de diferenciar entre pacientes deprimidos y no deprimidos, siendo los índices de consistencia para sus tres factores de: 0.79 para el factor Logro, 0.63 para el factor Dependencia y 0.43 para el factor Actitudes Autónomas.

Procedimiento

El diagnóstico fue inicialmente realizado por el facultativo especialista (psiquiatra o psicólogo) y revisado posteriormente por la autora principal del trabajo. De esta manera, se seleccionaban a todos los pacientes que cumplían los criterios especificados anteriormente. A todos se les informaba que iban a ser evaluados en una serie de pruebas para que participaran en un estudio sobre perfiles psicológicos relacionados con su trastorno. Estas pruebas, por otro lado, iban a proporcionar información complementaria o de utilidad para el seguimiento de su caso.

La Entrevista Semiestructuradase realizaba en una 1ª sesión, en la 2ª, se administraba el MCMI-II y, en la 3ª, el resto de las pruebas. Éstas, según el nivel cultural del paciente, eran realizadas individualmente o con ayuda de la autora principal. En cualquier caso, se explicaban detenidamente las instrucciones y se resolvían todo tipo de dudas que los pacientes pudieran tener.

Resultados

Los resultados fueron analizados utilizando el paquete estadístico SPSS 12.0 para Windows. El nivel de significación estadística establecido fue de p≤0.005. Las diferencias entre los grupos (Crónico y No Crónico) en las variables sociodemográficas y clínicas de la muestra se analizaron utilizando la t de Student para las variables cuantitativas (edad, edad de primera consulta y duración en meses del tratamiento) y la Chi2 de Pearson para las variables no cuantitativas (sexo, nivel educativo, estado civil, fármacos respuesta la tratamiento e intentos de suicidio).

Las diferencias entre los grupos en las escalas de los diferentes instrumentos de evaluación, se analizaron utilizando análisis multivariado de covarianza (MANCOVA). Se decidió utilizar un covariante (puntuación en el BDI) para controlar que las diferencias entre los grupos no se viesen afectadas por el nivel de sintomatología depresiva. De esta forma, se pretende solventar una de las dificultades metodológicas señaladas por investigaciones previas. Sin el control estadístico (mediante el covariante) de dicha variable, los efectos observados podrían explicarse, no por las diferencias entre los grupos de cronicidad, sino por las diferencias entre los niveles de intensidad depresiva. Además, por el carácter exploratorio del trabajo, aún cuando no se encontraran diferencias en el análisis general para la variable Cronicidad, se decidió examinar las diferencias para cada una de las diversas escalas de los instrumentos a través de ANCOVAs.

Características de la muestra

No se obtuvieron diferencias significativas entre los grupos en ninguna de las variables sociodemográficas y clínicas excepto, como era de esperar, en la duración del trastorno (t 20.44 = -6.372, p<0.000). Los pacientes No Crónicos, tienen una duración media de 15 meses (ME = 15.50; DT = 12.75), mientras que los Crónicos la tienen de 6 años (ME = 73.00; DT = 34.81).

La muestra, en general, es bastante homogénea en cuanto a la edad (ME = 35.9 años; DT = 9.6) y edad de primera consulta (ME = 31.41; DT = 9.76). La mayoría de los pacientes se agrupan en un nivel educativo entre EGB (40%) y BUP/COU/FP (30%). Aunque no llega a ser significativo, se observa un nivel educativo ligeramente superior en los pacientes No Crónicos (ME = 9.28; p< 0.054). Un 53% de la población está casada. Todos los pacientes reciben tratamiento psicofarmacológico y, por último, casi un tercio de la muestra ha tenido algún intento de suicidio.

Escalas del MCMI-II

En la figura 1, se presentan los valores medios obtenidos para cada una de las escalas básicas. Como puede verse, excepto para las escalas Fóbica y Dependiente, los pacientes Crónicos presentan puntuaciones más altas que los No Crónicos. El MANCOVA señaló un efecto significativo para las puntuaciones en el covariante, BDI (Lambda de Wilks13,21 = 3.733, p<0.003) y un efecto no significativo para la variable Cronicidad (Lambda de Wilks13,21 = 1.678; p< 0.141).

Figura 1. Valores medios para las escalas básicas de personalidad

Como puede verse en la Tabla 1, los datos de los ANCOVAs señalan diferencias significativas, en el BDI, para las escalas Esquizoide, Fóbica, Histriónica, Autodestructiva, Esquizotípica y Límite. Para la variable Cronicidad encontramos efectos en las escalas Histriónica y Pasiva. Los pacientes Crónicos puntúan más alto que los No Crónicos en estas escalas.

Tabla 1. ANCOVAs para las escalas Básicas y Patológicas

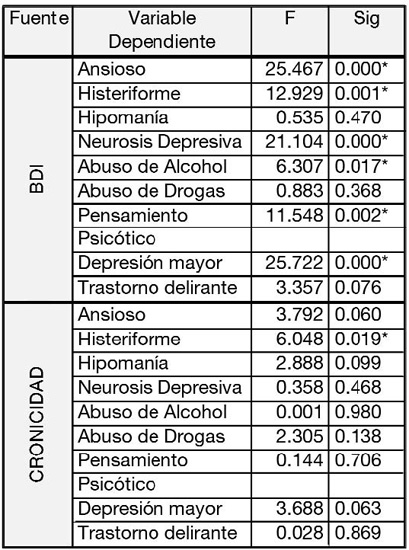

En la Figura 2, se presentan los valores medios en las escalas de síndromes clínicos de gravedad moderada y severa del MCMI-II.

Figura 2. Valores medios para las escalas Síndromes Clínicos

El MANCOVA señala de nuevo un efecto significativo para las puntuaciones en el BDI (Lambda de Wilks9,25 = 4.213; p<0.002) y cercano al nivel de significación para la Cronicidad (Lambda de Wilks9,25 = 2.236; p<0.054). Como puede verse en la Tabla 2, en el análisis de los ANCOVAs de esta variable, encontramos efectos significativos para la escala Histeriforme. Los No Crónicos presentan una puntuación más alta que los Crónicos.

Tabla 2. ANCOVAs para las escalas de Síndromes Clínicos

Escalas de la DAS y del STAI

Aunque los pacientes Crónicos presentan puntuaciones más altas en todas ellas, tanto de la DAS (DAS-Total, DAS-Logro, DASDependencia y DAS-Autonomía) como del STAI (A/E, estado y A/R, rasgo), sólo resultó significativo el MANCOVA del STAI, en la covariante BDI (Lambda de Wilks2,32 = 36.027; p<0.000), siendo esto así, según los ANCOVAs, tanto para la A/E (F1,33=50.772, p<0.000) como para la A/R (F1,33=48.260, p<0.000). En la DAS, los datos de los ANCOVAs muestran efectos significativos para el BDI en las subescalas DAST (F1,32=4.213, p<0.048) y DAS-L (F1,32=4.281, p<0.047). Para la variable Cronicidad, la subescala de Autonomía estuvo cerca del nivel de significatividad (F1,32=3.544, p<0.069), siendo dicho valor más alto para los Crónicos.

Comorbilidad con trastornos de personalidad recogidos con el MCMI-II

En la Tabla 3, se presenta el número de pacientes que superan el punto de corte de alteración clínica. Como puede observarse, la mayoría presentan una alta comorbilidad (el 86% de los pacientes) agrupándose en los cluster A y C. Como puede verse en la tabla, del cluster A, es el trastorno Esquizoide el responsable de la comorbilidad. Del cluster C, son los trastornos por Evitación y por Dependencia los que explican gran parte de la comorbilidad. Asimismo, un alto porcentaje (62%) presenta comorbilidad con ambos grupos. Sin embargo, los resultados de Chi 2 de Pearson no arrojaron diferencias entre Crónicos y No Crónicos ni en el cluster A, ni en el C, ni en el AC.

Tabla 3. Pacientes con puntuaciones clínicas en las Escalas de Personalidad

Relación entre Cronicidad, Comorbilidad y Actitudes Disfuncionales

Para analizar esta triple relación realizamos 3 MANCOVAs, cada uno de ellos con dos variables independientes cada una: Cronicidad (no Crónico y Crónico) y Comorbilidad (sin y con Comorbilidad). Las variables dependientes fueron las puntuaciones en las 4 subescalas de la DAS (DAS-Total, DAS-Logro, DASDependencia y DAS-Autonomía).

Los MANCOVAs se aplicaron para las tres agrupaciones de comorbilidad: 1) con los trastornos del Cluster A, 2) con los trastornos del Cluster C, y 3) con los trastornos del Cluster A y C, simultáneamente. De este modo, se incluyeron 3 nuevas variables para identificar si los sujetos presentaban, o no, comorbilidad con las condiciones anteriores.

Los resultados podemos resumirlos del siguiente modo: 1) No se encontraron diferencias significativas en los MANCOVAs generales en ninguna de las 3 condiciones (comorbilidad, cronicidad, interacción o covariante). 2) En todos los casos, las medias de los grupos ponen de manifiesto puntuaciones más altas en las 4 subescalas de la DAS, en los grupos de Cronicidad y Comorbilidad. 3) En el caso de la comorbilidad con el Cluster A, los ANCOVAs indican efectos significativos para el BDI en las puntuaciones de las subescalas Total (F1,31=6.835, p<0.14) y Logro (F1,31=6.186, p<0.018). 4) En cuanto a la comorbilidad con el Cluster C, no encontramos diferencias significativas, aunque estuvo cerca de la significatividad la subescala de Dependencia para la variable Comorbilidad (F1,31=2.943, p<0.096). 5) Por último, en la comorbilidad con los grupos A y C no aparecen diferencias significativas. Estuvieron cerca del nivel de significación las puntuaciones en las subescala de Autonomía para la variable Cronicidad (F1,31=3.846, p<0.059).

Discusión

Como se ha podido apreciar, la muestra de sujetos con trastornos del estado de ánimo fue altamente homogénea, diferenciándose únicamente en la variable de interés: la cronicidad. Sin embargo, los sujetos No Crónicos también presentan una media muy elevada de duración del trastorno (más de un año). Esto se explica si tenemos en cuenta que el Equipo de Salud Mental es un servicio de acceso a segundo nivel a donde son derivados pacientes que no resuelven sus episodios o que tienen peor pronóstico. Este hecho podría, en parte, explicar la falta de significación de la Cronicidad en los MANCOVAs realizados sobre las Escalas Básicas y Patológicas de Personalidad.

Un aspecto metodológico importante en este tipo de estudios es la inclusión del análisis estadístico del covariante de intensidad de la depresión. Sin embargo, pocas investigaciones lo han tenido en cuenta (Ilardi y Craighead, 1999; OLeary et al., 1991). Efectivamente, si no se hubiera incluido, probablemente la variable Cronicidad hubiese resultado significativa, dada la media más alta en el grupo de crónicos. No obstante, controlada esta variable, en los ANCOVAs de las Escalas Básicas, encontramos para la variable Cronicidad, efectos significativos en las escalas Histriónica y Pasiva, puntuando los pacientes crónicos más alto que los no crónicos. Esto es congruente con lo encontrado en la literatura sobre pacientes hospitalizados (Charney, Nelson. y Quinlam, 1981; Pfohl et al., 1984). El hecho de que los pacientes de la muestra siguieran tratamiento ambulatorio no significa que muchos no presentaran, según los estudios citados, criterios clínicos de hospitalización. Nuestro sistema público de Salud Mental es muy estricto con respecto a los criterios de hospitalización. Por tanto, sospechamos que muchos de estos pacientes están en régimen ambulatorio más por razones económicas que clínicas.

Los ANCOVAs realizados sobre las Escalas Patológicas para la variable Cronicidad sólo reflejan valores de significación en la escala Histeriforme. Que los pacientes no crónicos presenten puntuaciones más altas en dicha escala podría interpretarse en el sentido de que esta escala hace referencia a quejas somáticas, motivo principal de consulta en los servicios públicos, y significativo de lo que la literatura señala como equivalentes depresivos (López Sánchez. 1985).

Los efectos altamente significativos del MANCOVA y ANCOVAs del STAI en la covariante BDI, señala lo ya observado reiteradamente en la clínica, esto es, la fuerte relación entre la intensidad depresiva y los niveles de ansiedad. En este sentido, es necesario el abordaje terapéutico de ambos.

En la línea de lo esperado, no se encontraron diferencias significativas entre grupos en la DAS. Esto es congruente con la teoría de Beck que señala que, una vez activados los esquemas disfuncionales, se harían manifiestos incluso a través de experimentos de activación del estado de ánimo (Ingram, Bernet y McLaughlin, 1994). Sin embargo, cuanto más intensa es la depresión, sí se observa mayor puntuación en las subescalas DAS-Total y DASLogro. Por otra parte, la tendencia encontrada en los pacientes Crónicos a puntuar más alto en la subescala de Autonomía podría ser interpretada en el sentido de la dependencia que la cronicidad acaba generando y que lleva a la actitud disfuncional de que la felicidad depende más de factores externos que de uno mismo (Gotlib y Hammen, 1992, en Sanz y Vázquez, 1995).

La comorbilidad entre estados ansiógenos y depresivos se pone una vez más de manifiesto. Esto es, a mayor intensidad de depresión (puntuaciones en BDI) mayor puntuación en la ansiedad de estado y en la de rasgo, como demuestran los efectos altamente significativos para el BDI tanto en A/E como en A/R.

El porcentaje de comorbilidad de estos pacientes con alteraciones de personalidad, es el más alto (86%) encontrado en la literatura en pacientes ambulatorios (Shea et al., 1987; Kool et al., 2000), aproximándose más al encontrado en pacientes hospitalizados (Friedman, Aronoff, Clarkin, Corn y Hurt, 1983). Hay que tener de nuevo en cuenta que el grado de deterioro que presentan muchos de los pacientes derivados a estos Equipos, puede ser muy similar con el presentado por pacientes hospitalizados.

En cuanto a la comorbilidad con grupos específicos de trastornos, resulta coherente con la literatura la agrupación de estos pacientes en torno al cluster C (Devanand et al., 2000; Kool et al., 2000; Rossi et al., 2001). Más sorprendente fue la comorbilidad con el cluster A. Sin embargo, si observamos la escala en la que más puntúan, la Esquizoide, nos encontramos con una superposición en un 36% de sus ítems con la escala Evitativa. Este patrón de superposición, según Millon (1997), se adecúa al modelo teórico politético, que no requiere la independencia de las escalas, que caracteriza a los enfoques factoriales.

La falta de significación estadística en la triple relación: Cronicidad, Comorbilidad y Actitudes Disfuncionales podría, de nuevo, hacernos sospechar que, quizás, no estamos hablando de un grupo de crónicos y otro de no crónicos sino de diferentes grados de cronicidad. Por otra parte, la tendencia encontrada sí apunta en la dirección predicha: los pacientes crónicos presentan mayor comorbilidad y mayores puntuaciones en las actitudes disfuncionales.

A la vista de estos resultados, podríamos concluir señalando la necesidad de llevar a cabo estudios que evalúen esta triple relación, pero eleccionando, para la muestra de No Crónicos, pacientes que acudan por primera vez al Servicio de Atención Primaria. Asimismo, sería interesante realizar un estudio longitudinal de ellos para comprobar que, efectivamente, la comorbilidad en pacientes no crónicos puede ser un factor de riesgo para su cronificación. Por último, y en la línea de los modelos cognitivos de vulnerabilidad- estrés, habría que incluir instrumentos evaluativos de estresores vitales y cotidianos, intentando clarificar qué tipo de estresores pueden activar determinados esquemas disfuncionales, en función de las características de personalidad previa.

Para finalizar, queremos señalar la necesidad de cuestionar el tipo de abordaje que se realiza desde los servicios públicos a los trastornos del estado de ánimo. Son tratados como patologías menores cuando, en realidad, como hemos constatado en este trabajo, presentan riesgo de cronificación muy elevado con todos los costes humanos, económicos y sanitarios que esto conlleva. Sería necesario dotar a los Servicios Mentales de los recursos humanos y materiales adecuados que permitieran abordar estos factores de riesgo.

Referencias

Beck, A.T., Ward, C.J., Mendelson, M., Mock, J. y Ergbaugh, J. (1961). An inventory for measuring depression. Archives of General Psychiatry, 4, 561-571. [ Links ]

Blackburn, I. M., Roxborough, H. M., Muir, W. J., Glabus, M., y Blackwood, D, H. R. (1990). Perceptual and psychological dysfunction in depression. Psychological Medicine, 20, 95-103. [ Links ]

Charney, D.S., Nelson, J.C. y Quinlam, D. M. (1981). Personality traits and disorder in depression. American Journal of Psychiatry, 138, 1601-1604. [ Links ]

Conde, V. y Useros, E. (1974). El inventario para la medida de la depresión de Beck. Revista de Psiquiatría y Psicología Médica, 212-213, 153-167. [ Links ]

Devanant, D.P., Turret, N., Moody, B.J.,Fitzsimons, L., Peyser, S., Mickle, K., Nobler, M.S. y Roose, S.P. (2000). Personality-Disorders in Elderly Patients with Dysthymic Disorder. American Journal of Geriatric Psychiatry, 8(3), 188-195. [ Links ]

Dohr, K. B., Rush, A. J. y Bernstein, I. H. (1989). Cognitive biased depression. Journal of Abnormal Psychology, 98, 263-267. [ Links ]

Dunayevich, E., Sax; K.W., Keck, P.E., Mcelroy, S.L., Sorter, M.T., Mcconville, B.J. y Strakowski, S.M. (2000). 12-month outcome in bipolar patients with and without personality disorders. Journal of Clinical Psychiatry, 61(2), 134-139. [ Links ]

Friedman, R. A. (1995). Social and occupational adjustment in chronic depression. En J. H. Kocsis y D. N Klein (Eds.), Diagnosis and treatment of chronic depression (pp. 89–102). Nueva York: Guilford. [ Links ]

Hill, C. V., Oei, T. P. S. y Hill, M. A. (1989).An empirical investigation of the specificity and sensitivity of the Automatic Thoughts Questionire and Dysfunctional Attitudes Scale. Journal of Psychopatology and Behavioral Assessment, 11, 291-311. [ Links ]

Ilardi, S. S. y Craighead, W. E. (1999). The relationship between personality pathology and dysfunctional cognitions in previously depressed adults. Journal of Abnormal Psychology, 108, 51–57. [ Links ]

Ilardi, S.S., Craighead, W.E. y Evans, D.D. (1997). Modeling relapse in unipolar depression: The effects of dysfunctional cognitions and personality disorders. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 65(3), 381-391. [ Links ]

Ingram, R. E., Bernet, C. Z., y McLaughlin, S. C. (1994). Attention allocation processes in depressed individuals. Cognitive Therapy and Research, 18, 317–332. [ Links ]

Ingram, R. E., Miranda, J. y Segal, Z. V. (1998). Cognitive vulnerability to depression. Nueva York: Guilford. [ Links ]

Kool, S., Dekker,J, Duijsens, I.J. y Dejonghe, F. (2000). Major Depression, Double Depression and Personality-Disorders. Journal of Personality Disorders, 14(3), 274- 281. [ Links ]

Lara, M. E. y Klein, D. N. (1999). Psychosocial processes underlying the maintenance and persistence of depression: implications for understanding chronic depression. Clinical Psychology Review, 19-5; 553-570. [ Links ]

López Sánchez, J. M. (1985). Los equivalentes depresivos. En J. M. López Sánchez (Dir.), Resúmenes de Patología Psicosomática, Vol 1. Granada: Círculo de Estudios Psicopatológicos. [ Links ]

Lucas, R. (1992). Estudio prospectivo comparativo de cronicidad en pacientes hospitalizados de depresión mayor con o sin trastorno de la personalidad. Tesis doctoral. Universidad de Barcelona. [ Links ]

Millon, T. (1999). MCMI-II. Inventario Clínico Multiaxial de Millon-II. Manual. Madrid: TEA. (Orig. 1987). [ Links ]

OLeary, K. M., Cowdry, R. W., Gadner, D. L., Leibenluft, E., Lucas P. B. y DeJong-Meyer, R. (1991). Dysfuntional attitudes in borderline personality disorder. Journal of Personality Disorders, 5, 233-242. [ Links ]

OMS (1998). Clasificación Internacional de las Enfermedades Mentales (CDI-10). Trastornos Mentales y del Comportamiento (Orig. 1992). [ Links ]

Pfohl, B., Stangl, D. y Zimmerman, M. (1984). The implications of DSM-III personality disorders for patients with major depression. Journal of Affective Disorders, 7, 309- 318. [ Links ]

Rossi, A., Marinangeli, M. G., Butti, G.; Scinto, A.; Di Cicco, L.; Kalyvoka, A. y Petruzzi, C. (2001). Personality disorders in bipolar and depressive disorders. Journal of Affective Disorders, 65, 3–8. [ Links ]

Sandoval, L. X. y Villamil, V. (1999). La comorbilidad de los trastornos depresivos y de los trastornos de la personalidad. Salud Mental, 22(3), 34-40. [ Links ]

Sanz, J. y Vázquez, C. (1993). Adaptación española de la escala de actitudes disfuncionales (DAS) de BECK: propiedades psicométricas y clínicas. Análisis y Modificación de Conducta, 19(67), 707-746. [ Links ]

Sanz, J. y Vázquez, C. (1995). Trastornos del estado de ánimo. Teorías Psicológicas. En A. Belloch, B. Sandín y F. Ramos, Manual de Psicopatología Vol. II (pp. 341-378). Madrid. McGraw-Hill. [ Links ]

Segal, Z. V., Gemar, M., y Williams, S. (1999). Differential cognitive response to a mood challenge following successful cognitive therapy or pharmacotherapy for unipolar depression. Journal of Abnormal Psychology, 108, 3–10. [ Links ]

Vieta, E., Colom, F., Martinez-Aran, A., Benabarre, A., Reinares, M. y Gasto, C. (2000). Bipolar-II disorder and comorbidity. Comprehensive Psychiatry, 41(5), 339-343. [ Links ]

Weissman, A. y Beck, A. T. (1978). Development and validation of the Dysfunctional Attitudes Scale: a preliminary investigation. Paper presented at the meeting of the Toronto: American Educational Research Association. [ Links ]

Whisman, M. A. (1993). Mediators and moderators of change in cognitive therapy of depression. Psychological Bulletin, 47, 837- 845. [ Links ]

Zuroff, D. C., Blatt, S. J., Sanislow, C. A., Bondi, C. M., y Pilkonis, P. A. (1999). Vulnerability to depression: Reexamining state dependence and relative stability. Journal of Abnormal Psychology, 108, 76–89. [ Links ]

![]() Fecha de Recepción: 24-07-2006

Fecha de Recepción: 24-07-2006

Fecha de Aceptación: 10-09-2007