Mi SciELO

Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Accesos

Accesos

Links relacionados

-

Citado por Google

Citado por Google -

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO -

Similares en Google

Similares en Google

Compartir

Farmacia Hospitalaria

versión On-line ISSN 2171-8695versión impresa ISSN 1130-6343

Farm Hosp. vol.46 no.3 Toledo may./jun. 2022 Epub 11-Jul-2022

https://dx.doi.org/10.7399/fh.11791

ORIGINALES

Riesgo de prolongación del intervalo QT asociado al tratamiento

1Departamento de Farmacología, Toxicología y Farmacodependencia, Universidad de Costa Rica, Costa Rica

2Farmacia, Hospital Clínica Bíblica, Costa Rica

Universidad de Costa Rica. Costa Rica

Objetivo:

La prolongación del intervalo QT puede aumentar la estancia hospitalaria y la tasa de mortalidad de los pacientes. Esta investigación determina la incidencia de prolongación del intervalo QT debido al uso de medicamentos y evalúa el método más apropiado para realizar el monitoreo electrocardiográfico.

Método:

Se realizó un estudio observacional retrospectivo en pacientes hospitalizados en el Hospital Clínica Bíblica durante el año 2018. Se revisaron los expedientes de los pacientes con hospitalización superior a 48 horas cuya historia clínica incluyera al menos tratamiento con un medicamento que prolongara el intervalo QT y que las medidas manuale del intervalo QT fueran corregidas con la fórmula Fridericia y Rautaharju, y las medidas automáticas con la fórmula Bazett. La valoración del riesgo se realizó con la escala RISQ-PATH.

Resultados:

De los 141 pacientes analizados, 23 tenían una arritmia previa en su historia clínica y 14 de ellos sufrieron complicaciones durante la hospitalización. Un total de 113 (80%) pacientes tenían un valor alto RISQ‑PATH y sólo a 64 se les realizó un electrocardiograma al ingreso. En promedio, los pacientes recibieron tres medicamentos que aumentaban el intervalo QT. La mayoría de los QT obtenidos automáticamente fueron más cortos que aquellos obtenidos en forma manual. De todas las correcciones, los valores del intervalo QT más largos se obtuvieron con la fórmula de Bazett, y los más cortos con la fórmula Rautaharju. No ocurrieron eventos como taquicardia ventricular compleja o torsadede pointes durante el estudio.

Conclusiones:

Es necesario implementar estrategias que permitan una mejor monitorización del intervalo QT con el fin de prevenir las complicaciones derivadas en los pacientes hospitalizados.

PALABRAS CLAVE Intervalo QT prolongado; Farmacia clínica; Farmacia hospitalaria; Medicina cardiovascular

Introducción

La prolongación del intervalo QT puede incrementar la estancia hospitalaria y la morbimortalidad de los pacientes1-3. Adicionalmente, existen muchos medicamentos que pueden prolongar el intervalo QT e incrementar el riesgo de una taquicardia ventricular polimórfica (TdP), máxime si éstos son utilizados en pacientes con factores de riesgo adicionales2,4,5.

Existen procedimientos para prevenir la prolongación del intervalo QT orientadas a los medicamentos, a los factores potencialmente corregibles y a las enfermedades estructurales o arritmias genéticas hereditarias6,7. Cuando se detecta un intervalo QT prolongado, el paciente debe ser evaluado y todos los medicamentos que puedan prolongar el intervalo QT deben ser suspendidos6-8. Con el fin de reducir la incidencia de la prolongación del intervalo QT a nivel hospitalario se recomienda la monitorización farmacoterapéutica, electrocardiográfica y valorar los factores de riesgo que presenta cada paciente. Es necesaria la implementación de un protocolo para prevenir la prolongación del intervalo QT y las complicaciones asociadas.

Este trabajo busca determinar la incidencia de pacientes con riesgo de presentar prolongación del intervalo QT asociado al tratamiento en un hospital privado de Costa Rica, evaluar los fármacos prescritos asociados y los factores clínicos de riesgo más frecuentes en los pacientes. Se valoró paralelamente qué método en la medición del intervalo QT (manual o automático) y qué fórmulas de ajuste o corrección (QTc) de las disponibles son las más adecuadas para la monitorización electrocardiográfica de pacientes hospitalizados.

Métodos

Se realizó un estudio observacional retrospectivo de pacientes hospitalizados en el Hospital Clínica Bíblica, centro privado de 78 camas, ubicado en San José, Costa Rica.

Se revisaron las historias clínicas de los pacientes mayores de 18 años que tuvieron una estancia hospitalaria mayor a 48 horas y recibieron tratamiento con al menos un medicamento asociado a la prolongación del intervalo QT (lista 1) o dos o más medicamentos de las listas 2 y 3 de la clasificación establecida por CredibleMeds9. Estas listas recogen los fármacos que prolongan el intervalo QT y que están claramente asociados a TdP (lista 1), fármacos que pueden causar prolongación del intervalo QT, pero falta evidencia de asociación con TdP (lista 2) y fármacos asociados con TdP, pero solo bajo ciertas condiciones de uso (lista 3) como: dosis excesivas, hipocalemia, uso concomitante de fármacos que inhiben su metabolismo y desórdenes electrolíticos que induzcan TdP.

Se excluyeron los pacientes con marcapasos y aquellos cuyas historias clínicas carecían de la información mínima requerida para el análisis. Los datos se obtuvieron tanto a partir de los registros clínicos electrónicos como de los expedientes físicos (en papel) por los estudiantes internos de Licenciatura en Farmacia con la supervisión de los docentes y farmacéuticos clínicos. Se revisaron los sistemas “Manejo de Pacientes Hospitalizados (MPH)”, el “Sistema Integrado de Manejo Hospitalario (SIH)” y el “Sistema de Farmacia (SIFA)”.

Se obtuvo la siguiente información: (1) características generales (edad, sexo, diagnóstico de ingreso, tiempo de hospitalización); (2) medicamentos asociados a la prolongación del intervalo QT administrados (principio activo, vía, dosis); (3) interacciones medicamentosas existentes; (4) factores clínicos asociados a la prolongación del intervalo QT (puntaje RISQPATH)10; (4) datos electrocardiográficos (realización de electrocardiograma, valor del QT del equipo, valor del QT manual, entre otros), y (5) manejo ante la presencia de arritmias y desórdenes electrocardiográficos si aplicaba. Se utilizó el puntaje RISQ-PATH con un valor de corte de 10 puntos; todos aquellos pacientes con puntaje superior fueron catalogados como pacientes con riesgo alto de sufrir una prolongación del intervalo QT durante su internamiento10. La valoración del riesgo se realizó con la escala RISQ-PATH.

Los valores del intervalo QT se habían medido por duplicado en electrocardiogramas estándar en reposo de 12 derivaciones (velocidad de papel de 25 mm/s y amplitud de 10 mm/mV). Los datos electrocardiográficos (QRS, QT, RR) fueron determinados tanto automática como manualmente (con el método de la tangente) en la derivación II o V, según sea la necesidad, para realizar una comparación que permitiera determinar si la diferencia entre los valores obtenidos con ambos métodos (manual o automático) era estadísticamente significativa (t de student no pareada).

Los intervalos QT manuales fueron corregidos a QTc con las fórmulas de Fridericia (si QRS < 120 ms) y de Rautaharju (si QRS > 120 ms) y el QT automático fue corregido con la fórmula de Bazett 11,12.

Paralelamente, se analizó la variabilidad entre los métodos manuales y automáticos. En el caso de los pacientes con fibrilación auricular se aplicaron las mismas fórmulas de corrección, con la variante del intervalo RR, que fue corregido13,14.

Las interacciones se analizaron en las bases de datos de referencia Micromedex y UpToDate.

Se realizó una t de student pareada para determinar si existió o no una diferencia significativa entre el intervalo QT medido al ingreso hospitalario del paciente y el medido en el electrocardiograma de seguimiento. El análisis de los datos se realizó utilizando Microsoft Excel en su última versión y SPSS versión 25 para Windows.

Los investigadores que dirigen el trabajo garantizaron el uso ético de los datos, así como el anonimato de la información. De igual forma, se contó con el aval del Hospital Clínica Bíblica y el Comité Ético Científico de la Universidad de Costa Rica para la realización de la investigación.

Resultados

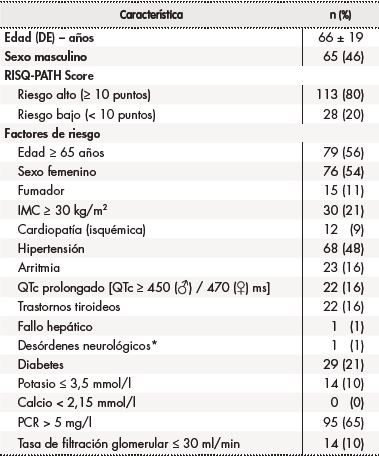

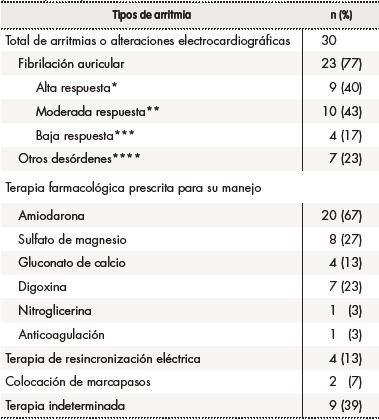

Durante el periodo de enero a diciembre del 2018 fueron admitidos en el Hospital Clínica Bíblica 540 pacientes, de los cuales cumplían con criterios de inclusión 141 pacientes. De ellos, 30 (21,2%) presentaron algún tipo de arritmia o desorden electrocardiográfico, 17 (12%) de inicio y 23 (16,3%) como antecedente. De estos últimos, 14 (9,9%) sufrieron una complicación de su arritmia durante el internamiento. Los desórdenes electrocardiográficos incluyeron fibrilación auricular, bloqueo de rama izquierda, extrasístole, trigeminismo y un posible efecto secundario asociado al uso de digoxina. Las características de los pacientes incluidos en el estudio se muestra en la tabla 1.

Tabla 1. Descripción de la población incluida en el estudio

*Accidente cerebrovascular.DE: desviación estândar; IMC: índice de masa corporal; PCR: proteína C reactiva; QTc: intervalo QT corregido.

Del total de pacientes con riesgo alto (113), solamente a 64 (56,6%) se les realizó un electrocardiograma al momento del ingreso hospitalario, en 25 (39,0%) de ellos se encontró al menos un electrocardiograma de seguimiento que permitió comparar el intervalo QT antes de la instauración de la terapia farmacológica y después de la misma. En esta población, se encontró que 10 (15,6%) pacientes presentaron una delta QT (diferencia entre el QT de seguimiento y el de ingreso) ≥ 30 ms, de los cuales 4 (40%) tenían una diferencia de más de 60 ms; esto se considera como una prolongación severa del intervalo, lo que denota un riesgo mucho más elevado de presentar eventos cardíacos que pueden generar la muerte.

Por otro lado, 62 (54,8%) de los 113 pacientes ya presentaban un riesgo alto sin haber recibido aún tratamiento hospitalario; 22 (35,5%) de ellos presentaron una prolongación del intervalo QT durante la estancia hospitalaria; 5 (8,0%) de ellos asociados al uso de fármacos como quinolonas (moxifloxacino y ciprofloxacino) y fluconazol, medicamentos que están claramente asociados a TdP.

Los medicamentos que se relacionan con aumentar el riego de prolongación del intervalo QT y que fueron prescritos a los pacientes hospitalizados fueron levosulpiride (58%), ondansetrón (56%), amiodarona (19%), metronidazol (8%) y quetiapina (2%). El promedio de fármacos de riesgo prescritos por paciente fue de 3 (1-10), un 8% del total de los pacientes tuvo como parte de su terapia 6 o más medicamentos que han sido asociados, en cualquier nivel de riesgo, a una prolongación del intervalo QT y a la aparición de arritmias ventriculares complejas (Tabla 2).

Tabla 2. Arritmias desarrolladas durante el internamiento y manejo terapéutico

*Alta respuesta: frecuencia cardíaca ≥ 100 lpm.

**Moderada respuesta: frecuencia cardíaca 51-99 lpm.

***aja respuesta: frecuencia cardíaca ≤ 50 lpm.

****Definición: bloqueo de rama derecha, bloqueo de rama izquierda, taquicardia ventricular, taquicardia sinusal o extrasístoles ventriculares.

En 27 (19,1%) pacientes se detectaron más de cuatro interacciones medicamentosas clínicamente relevantes que pueden aumentar el riesgo de prolongar el intervalo QT. Los medicamentos mayormente involucrados fueron ondansetrón, levosulpiride y amiodarona. No se presentaron eventos de TdP o taquicardia ventricular compleja, y ningún paciente falleció durante su internamiento en el hospital.

Al comparar la medición manual del intervalo QT con los valores del electrocardiógrafo se encontró que existe una diferencia significativa entre ambos (p = 0,0004). Se comparó el intervalo QT corregido (QTc) mediante los diferentes métodos, y en todos los casos el valor obtenido manualmente fue superior al obtenido automáticamente.

Los intervalos QTc corregidos con la fórmula de Bazett fueron más largos que los corregidos con la fórmula de Rautaharju (p ≤ 0,0001). No existe una diferencia significativa entre la corrección con la fórmula de Bazett y la fórmula de Fridericia, pero hay una diferencia significativa entre las correcciones realizadas con la fórmula de Fridericia y la de Rautaharju (p ≤ 0,0001).

Discusión

La prolongación del intervalo QT es un factor que se asocia en gran medida a la aparición de arritmias ventriculares como torsadede pointes, que pueden llegar a ser generadoras de muerte súbita. De igual manera, esta alteración electrocardiográfica se ha asociado a una mayor duración del ingreso hospitalario y al incremento de la mortalidad debida a causas cardiovasculares15-18.

En general, la incidencia de prolongación del intervalo QT en los pacientes hospitalizados es elevada. En un análisis realizado con 422 pacientes adultos mayores admitidos en un centro hospitalario, se detectó esta alteración electrocardiográfica en un 32% de los casos17; mientras que en otra investigación llevada a cabo en el departamento de emergencias de un hospital de cuidados terciarios, el electrocardiograma se realizó a 279 pacientes, de los cuales 95 (34,1%) presentaron un intervalo QT prolongado, y en un 15% de los casos la duración de este parámetro fue superior a 500 ms19. En el presente estudio se determinó que en un 31% de los electrocardiogramas de ingreso realizados se presentó algún nivel de prolongación del intervalo QT, lo cual coincide con la literatura.

En esta investigación se utilizó el puntaje RISQ-PATH para estratificar a los pacientes según su nivel de riesgo. Este puntaje fue desarrollado con base en una revisión sistemática de la evidencia clínica con respecto a los factores de riesgo asociados con mayor frecuencia a la prolongación del intervalo QT. Esta evaluación proporciona una sensibilidad del 96% y un valor predictivo negativo del 98%, lo que valida su utilidad para identificar aquellos casos en los que no sea necesaria la realización de electrocardiogramas de seguimiento10.

En la muestra analizada, un 80% de los pacientes presentó un riesgo alto de prolongar el intervalo QT según sus características particulares y la terapia farmacológica instaurada; un 56% de los pacientes (62) presentaron un riesgo alto al momento de su ingreso hospitalario previo a la prescripción de terapia. Por lo tanto, es importante identificar a los pacientes en riesgo de manera temprana20

Diversos estudios demuestran que la probabilidad de que se desencadene una TdP asociada a la administración de fármacos que aumentan el riesgo de prolongación del intervalo QT es significativamente mayor en aquellos pacientes que se encuentren hospitalizados; esto se debe a que esta población en particular tiende a presentar una edad avanzada, como es el caso de la muestra analizada, en la cual la edad promedio fue de 66 años. Además, es frecuente encontrar otros factores de riesgo en este tipo de pacientes, como lo son los desórdenes electrolíticos y la disfunción hepática y renal21.

La hipocalemia es un factor de riesgo que se presentó en un 10% de los pacientes analizados. La presencia de hipocalemia al momento del ingreso hospitalario triplica de forma independiente el riesgo de prolongación del intervalo QT22. Solamente a la mitad de los pacientes de este estudio se les realizó un electrocardiograma de ingreso, dos de los cuales presentaron un intervalo QT prolongado, con valores de 486 y 606 ms.

Debido a la frecuencia de aparición de este tipo de alteraciones electrocardiográficas, y la seriedad de las complicaciones, algunos hospitales han instaurado un sistema de alerta que analiza cada uno de los electrocardiogramas realizados y emite una alerta cuando se obtienen valores anormales de este parámetro23. Una alternativa válida para la prevención de estos eventos, según una declaración de la Asociación Americana del Corazón, consiste en una valoración exhaustiva de los factores de riesgo asociados a prolongación en el intervalo QT presentes en los pacientes, con el fin de detectar de manera rápida aquellos casos en los que sea necesario realizar una monitorización electrocardiográfica más estricta y, además, minimizar el aumento del riesgo al elegir la farmacoterapia del paciente 20.

Diferentes análisis señalan que, debido a la extensa lista de fármacos que tienen riesgo de prolongación del intervalo QT, la monitorización electrocardiográfica no es factible en todos los pacientes tratados con estos medicamentos; pero en los casos de pacientes que presentan algún tipo de arritmia durante el internamiento, o múltiples factores de riesgo, es una práctica que debería instaurarse en todas las ocasiones, puesto que se considera la mejor manera de prevenir eventos adversos10,24.

El uso de más de un fármaco que prolonga el intervalo QT es un factor de riesgo. En una investigación reciente se observó que la prolongación del intervalo QT se atribuyó en el 48% de los casos a la medicación e involucró dos o más medicamentos de riesgo en el 25% de los casos25,26. El alto valor del promedio de fármacos de riesgo prescritos por paciente detectado en nuestro estudio podría estar relacionado con los resultados de incidencia de la prolongación del intervalo QT. En todo caso, se deben evaluar otras alternativas de tratamiento.

Otro factor que se debe considerar al prescribir fármacos que prolongan el intervalo QT es la relación que existe entre la concentración plasmática de los mismos y la forma en que esto incide sobre el riesgo. En la muestra analizada, 14 (12%) pacientes presentaron aclaramientos menores a 30 ml/min, a 3 de ellos, además, se les prescribieron dosis mayores a las recomendadas o requeridas según su tasa de filtración27.

La medición del intervalo QT de los pacientes se realizó tanto de manera manual como automática; estas últimas no siempre son precisas y requieren de la confirmación manual para validar los resultados, especialmente cuando se presentan pacientes con anormalidades electrocardiográficas, tales como repolarización temprana y arritmias, dentro de las cuales se encuentra la fibrilación auricular28,29.

Otra limitación que tiene la determinación automática del intervalo QT es la corrección del mismo, ya que, aunque el método de corrección del intervalo más utilizado es la fórmula de Bazett, investigaciones previas confirman que la corrección con este método debe ser cuestionada, y en su lugar se fomenta el uso de la fórmula de Fridericia como estándar de corrección11. La inferioridad que tiene la fórmula de Bazett para corregir el intervalo QT ya ha sido ampliamente documentada en distintos estudios. Dentro de las diferentes poblaciones, es esperable que ciertas fórmulas se adapten mejor que otras en función de la frecuencia cardíaca y otras características como el sexo, la etnia y la edad30.

En los pacientes que presentaron un QRS ≥ 120 ms se determinó que es necesario emplear la fórmula de Rautaharju para la corrección del intervalo QT, ya que se observó que hay una diferencia estadísticamente significativa entre esta fórmula y las fórmulas de Bazett y Fridericia. Lo anterior puede atribuirse a que la fórmula de Rautaharju es la única que contempla la fluctuación de la frecuencia cardíaca a la hora de hacer la corrección15,16.

Debido a que este estudio es descriptivo y se realizó en forma retrospectiva mediante el análisis de las historias clínicas, presenta limitaciones en cuanto a la pérdida de información y de pacientes, cuyos expedientes no incluían la información requerida. Además, es importante indicar que debido a que se realizó en un solo centro hospitalario con una población pequeña, la información obtenida no es generalizable a otras poblaciones o centros.

Con el análisis de los resultados de esta investigación se puede comprobar que el riesgo para la prolongación del intervalo QT inducido por fármacos parece ser frecuente y es necesario implementar estrategias que permitan una mejor monitorización del intervalo QT y su correspondiente corrección QTc con el objetivo de prevenir las complicaciones asociadas con la prolongación de este intervalo. Es importante controlar aquellos factores de riesgo que sean prevenibles, como la elección de una farmacoterapia que no aumente el riesgo, la sobredosificación de medicamentos de riesgo o niveles de electrolitos anormales.

Además, se vuelve necesaria la instauración de protocolos institucionales que fomenten la realización de seguimiento por medio de electrocardiogramas a los pacientes que tengan riesgo o padezcan de enfermedades asociadas a los desórdenes electrocardiográficos, ya que la posibilidad de TdP y otras taquicardias ventriculares complejas puede anticiparse mediante la detección de un intervalo QT creciente21,31.

REFERENCIAS

1. Roden DM. Drug-Induced Prolongation of the QT Interval. N Engl J Med. 2004; 350: 1013-22. DOI: 10.1056/NEJMra032426 [ Links ]

2. Li M, Ramos LG. Drug-Induced QT Prolongation and Torsades de Pointes. Pharmacy and Therapeutics. 2017; 42: 473. [ Links ]

3. Sandau K, Funk M, Auerbach A, Barsness G, Blum K, Cvach M, et al. Update to Practice Standards for Electrocardiographic Monitoring in Hospital Settings: A Scientific Statement from the American Heart Association. Circulation. 2017; 136: 273‑344. DOI: 10.1161/CIR.0000000000000527 [ Links ]

4. Zipes D, Camm A, Borggrefe M, Buxton AE, Chaitman B, Fromer M, et al. ACC/AHA/ESC 2006 guidelines for management of patients with ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death: Executive Summary. Circulation. 2016; 8: 746-837. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.106.178104 [ Links ]

5. Digby G, Pérez Riera A, Barbosa Barros R, Simpson C, Redfearn D, Methot M, et al. Acquired long QT interval: A case series of multifactorial QT prolongation. Clin Cardiol. 2011; 34: 577-82. DOI: 10.1002/clc.20945 [ Links ]

6. Porta-Sánchez A, Gilbert C, Spears D, Amir E, Chan J, Nanthakumar K, et al. Incidence, diagnosis, and management of QT prolongation induced by cancer therapies: A systematic review. J Am Heart Assoc. 2017; 6: 1-18. DOI: 10.1161/JAHA.117.007724 [ Links ]

7. FDA. Clinical Evaluation of QT/QTc Interval prolongation and Proarrhythmic Potential for Non-Antiarrhythmic Drugs. ICH Guidelines [Internet]. 2005; 11: 116‑20 [accessed 06/21/2021]. Available at: https://www.fda.gov/files/drugs/published/E14-Clinical-Evaluation-of-QT-QTc-Interval-Prolongation-and-Proarrhythmic-Potential-for-Non-Antiarrhythmic-Drugs.pdf [ Links ]

8. Johnson J, Grifoni C, Bos J, Saber-Ayad M, Ommen S, Nistri S, et al. Prevalence and clinical correlates of QT prolongation in patients with hypertrophic cardiomyopathy. Eur Heart J Digit Health. 2011; 32 (9): 1114-20. DOI: 10.1093/eurheartj/ehr021 [ Links ]

9. Credible. A trusted partner providing reliable information on medicines [Web page] [accessed 06/21/2021]. Available at: https://www.crediblemeds.com [ Links ]

10. Vandael E, Vandenberk B, Vandenberghe J, Spriet I, Willems R, Foulon V. Development of a risk score for QTc-prolongation: the RISQ-PATH study. Int J Clin Pharm. 2017; 39: 424-32. DOI: 10.1007/s11096-017-0446-2 [ Links ]

11. Vandenberk B, Vandael E, Robyns T, Vandenberghe J, Garweg C, Foulon V, et al. Which QT correction formulae to use for QT monitoring? J Am Heart Assoc. 2016;5:e003264. DOI: 10.1161/JAHA.116.003264 [ Links ]

12. Malik M, Hnatkova K, Kowalski D, Keirns JJ, Van Gelderen EM. Importance of subject-specific QT/RR curvatures in the design of individual heart rate corrections of the QT interval. J Electrocardiol. 2012; 45: 571-81. DOI: 10.1016/j.jelectrocard.2012.07.017 [ Links ]

13. Saluja D, Guyotte JA, Reiffel JA. An Improved QT Correction Method for use in Atrial Fibrillation and a Comparison with the Assessment of QT in Sinus Rhythm. J Atr Fibrillation. 2008; 1: 14-24. DOI: 10.4022/jafib.9 [ Links ]

14. Riad FS, Razak E, Saba S, Shalaby A, Nemec J. Recent heart rate history affects QT interval duration in atrial fibrillation. PLoS One. 2017; 12: 1-14. DOI: 10.1371/journal.pone.0172962 [ Links ]

15. Khan Q, Ismail M, Haider I, Ali Z. Prevalence of the risk factors for QT prolongation and associated drug–drug interactions in a cohort of medical inpatients. J Formos Med Assoc. 2019; 118: 109-15. DOI: 10.1016/j.jfma.2018.01.016 [ Links ]

16. Fernandes F, Da Silva Paulino A, Sedda B, Da Silva E, Martins R, Oliveira A. Assessment of the risk of QT-interval prolongation associated with potential drugdrug interactions in patients admitted to Intensive Care Units. Saudi Pharm J. 2019; 27: 229-34. DOI: 10.1016/j.jsps.2018.11.003 [ Links ]

17. Tisdale JE. Prevalence and significance of acquired QT interval prolongation in hospitalized patients. Hear Rhythm. 2017; 14: 979-80. DOI: 10.1016/j.hrthm.2017.03.036 [ Links ]

18. Armahizer MJ, Seybert AL, Smithburger PL, Kane-Gill SL. Drug-drug interactions contributing to QT prolongation in cardiac intensive care units. J Crit Care. 2013; 28: 243-9. DOI: 10.1016/j.jcrc.2012.10.014 [ Links ]

19. Birda C, Kumar S, Bhalla A, Sharma N, Kumari S. Prevalence, and prognostic significance of prolonged QTc interval in emergency medical patients: A prospective observational study. Int J Crit Ill Inj Sci. 2018; 8 (1): 28. DOI: 10.4103/IJCIIS.IJCIIS_59_17 [ Links ]

20. Tisdale JE, Jaynes HA, Kingery JR, Mourad NA, Trujillo TN, Overholser BR, et al. Development and Validation of a Risk Score to Predict QT Interval Prolongation in Hospitalized Patients. Circ Cardiovasc Qual Outcomes. 2013; 6: 479-87. DOI: 10.1161/CIRCOUTCOMES.113.000152 [ Links ]

21. Drew BJ, Ackerman MJ, Funk M, Gibler WB, Kligfield P, Menon V, et al. Prevention of Torsade de Pointes in Hospital Settings. J Am Coll Cardiol. 2010; 55: 934-47. DOI: 10.1016/j.jacc.2010.01.001 [ Links ]

22. Akoglu H. User's guide to correlation coefficients. Turkish J Emerg Med. 2018; 18: 91‑3. DOI: 10.1016/j.tjem.2018.08.001 [ Links ]

23. Anderson HN, Bos JM, Haugaa KH, Morlan BW, Tarrell RF, Caraballo PJ, et al. Prevalence and Outcome of High-Risk QT Prolongation Recorded in the Emergency Department from an Institution-Wide QT Alert System. J Emerg Med. 2018; 54: 8-15. DOI: 10.1016/j.jemermed.2017.08.073 [ Links ]

24. Rizzo C, Monitillo F, Iacoviello M. 12-lead electrocardiogram features of arrhythmic risk: A focus on early repolarization. World J Cardiol. 2016; 8: 447. DOI: 10.4330/wjc.v8.i8.447 [ Links ]

25. Buss V, Lee K, Naunton M, Peterson G, Kosari S. Identification of Patients At-Risk of QT Interval Prolongation during Medication Reviews: A Missed Opportunity? J Clin Med. 2018; 7: 533. DOI: 10.3390/jcm7120533 [ Links ]

26. Schächtele S, Tümena T, Gaßmann KG, Fromm MF, Maas R. Co-Prescription of QTInterval Prolonging Drugs: An Analysis in a Large Cohort of Geriatric Patients. PLoS One. 2016;11: e0155649. DOI: 10.1371/journal.pone.0155649 [ Links ]

27. Malik R, Waheed S, Parashara D, Perez J, Waheed S. Association of QT Interval with mortality by kidney function: results from the National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES). Open Heart. 2017; 4: e000683. DOI: 10.1136/openhrt-2017-000683 [ Links ]

28. Thomas SHL, Behr ER. Pharmacological treatment of acquired QT prolongation and torsades de pointes. Br J Clin Pharmacol. 2016; 81: 420-7. DOI: 10.1111/bcp.12726 [ Links ]

29. Schläpfer J, Wellens HJ. Computer-Interpreted Electrocardiograms. J Am Coll Cardiol. 2017; 70: 1183-92. DOI: 10.1016/j.jacc.2017.07.723 [ Links ]

30. Pourmand A, Mazer-Amirshahi M, Chistov S, Sabha Y, Vukomanovic D, Almulhim M. Emergency department approach to QTc prolongation. Am J Emerg Med. 2017; 35: 1928-33. DOI: 10.1016/j.ajem.2017.08.044 [ Links ]

31. January CT, Wann LS, Calkins H, Chen LY, Cigarroa JE, Cleveland JC, et al. 2019 AHA/ACC/HRS Focused Update of the 2014 AHA/ACC/HRS Guideline for the Management of Patients with Atrial Fibrillation. Circulation. 2019; 140: e125-e151. DOI: 10.1161/CIR.0000000000000665 [ Links ]

Aportación a la literatura científica:

El estudio permite dimensionar la importancia del monitoreo y el desarrollo de un protocolo para el adecuado manejo de los pacientes con riesgo de aumentar el intervalo QT durante el internamiento, considerando que más del 50% de los pacientes ya tenían riesgo al momento de internarse y un 56% recibieron al menos un medicamento que aumenta ese riesgo.

Este estudio refuerza la idea de implementar una estrategia de monitorización del intervalo QT en el Hospital Clínica Bíblica para disminuir complicaciones y días de estadía hospitalaria de los pacientes.

Recibido: 07 de Julio de 2021; Aprobado: 24 de Diciembre de 2021; : 22 de Marzo de 2022

texto en

texto en