Mi SciELO

Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Accesos

Accesos

Links relacionados

-

Citado por Google

Citado por Google -

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO -

Similares en Google

Similares en Google

Compartir

Psychosocial Intervention

versión On-line ISSN 2173-4712versión impresa ISSN 1132-0559

Psychosocial Intervention vol.22 no.1 Madrid abr. 2013

https://dx.doi.org/10.5093/in2013a2

INFANCIA EN RIESGO SOCIAL / CHILDREN RISK

La representación social de los malos tratos infantiles en la familia: Factores psicosociales que influyen en la percepción de las conductas de maltrato

Social representation of child maltreatment in the family: Psychosocial factors that influence perceived maltreatment behaviors

María Teresa Vega Rodríguez y Lourdes Moro Gutiérrez

Facultad de Psicología, Universidad de Salamanca, España

Dirección para correspondencia

RESUMEN

En este estudio se analiza la representación social de los malos tratos infantiles desde una perspectiva psicosocial y entendiendo el maltrato desde el modelo del bienestar del menor. Los objetivos son: analizar las representaciones sociales en función del género, la edad, la paternidad/maternidad y la experiencia personal en relación con el maltrato y determinar las falsas creencias y mitos que predicen la percepción de la gravedad y la frecuencia del maltrato. La muestra está formada por 261 sujetos, mujeres y hombres con edades comprendidas entre los 18 y 89 años. Los participantes fueron elegidos al azar y entrevistados individualmente. Los resultados obtenidos muestran que el género condiciona el concepto de maltrato infantil haciendo que hombres y mujeres piensen de forma diferente respecto a su gravedad y frecuencia. La edad determina la representación de la gravedad del maltrato de forma que los jóvenes atribuyen mayor severidad a las conductas. La experiencia de maltrato afecta a la gravedad del maltrato percibido, declarando menor severidad los que piensan que han sido maltratados. La gravedad y la frecuencia de las conductas analizadas no son agrupadas por los participantes atendiendo a la naturaleza del maltrato sino a la cualidad de la conducta y a su severidad.

Palabras clave: Maltrato infantil. Representación social. Percepción social

ABSTRACT

In this study the social representation of child abuse is analyzed from a psychosocial perspective. Abuse is considered from the child welfare model. The main objectives are (1) to analyze social representation of abuse according to gender, age, parenthood and personal experience and (2) to identify false beliefs and myths that predict the perception of severity and frequency of abuse. The sample consisted of 261 subjects, both men and women aged between 18 and 89. Participants were randomly selected and individually interviewed. The results show that gender affects the concept of child abuse -men and women think differently about severity and frequency of abuse. Age determines the representation of the severity of abuse, so that young people take the abuse behavior more severely. The experience of abuse affects the severity of perceived mistreatment -those who think they have been mistreated take it less severely. Severity and frequency of abuse behaviors are grouped by the participants based not on the nature of abuse but on the quality and severity of the behavior.

Keywords: Child maltreatment. Social representation. Social perception

El fenómeno del maltrato infantil ha sido reconocido como un serio problema social solamente en las recientes décadas (Erickson y Egeland, 2002). Hoy en día el maltrato a la infancia es un problema social: de hecho durante el año 2009 en España se abrieron 38.397 expedientes de medidas de protección a menores, por lo que 480 niños de cada 100 mil estaban bajo alguna medida de protección, según los datos aportados por el Observatorio de la Infancia (2010). No obstante, hay un desconocimiento de la situación actual de desprotección infantil dado que existen muchos casos que no se denuncian, especialmente en el ámbito de la familia.

Dadas las graves consecuencias que genera el maltrato, en los últimos años se han desarrollado programas de prevención que trabajan la sensibilización social, centrándose en las actitudes y creencias que mayoritariamente comparten los distintos grupos socioculturales sobre las conductas que se consideran o no malos tratos, su severidad y frecuencia. Los estudios han revelado que existen diferencias importantes entre poblaciones respecto a las definiciones de maltrato, así como sobre las percepciones de las conductas hacia los hijos que son consideradas legítimas (Schmidt y Benbenishty, 2011). En este sentido, De Paúl y San Juan (1992) y San Juan y De Paúl (1996) plantean la necesidad de realizar prevención universal centrada en las representaciones sociales de los ciudadanos sobre los maltratadores y menores maltratados, porque permitiría que las personas estén en mejores condiciones para detectar posibles casos de maltrato, poner en práctica acciones de apoyo y prevenir daños en el menor. Desde esta perspectiva se puede entender la representación social como factor de protección o de riesgo de maltrato.

En la sociedad tiende a pensarse que los progenitores desarrollan conductas de cuidado y atención hacia los hijos, resultando difícil comprender que sea posible el maltrato. Sin embargo, está documentado que es en el contexto familiar donde estas conductas ocurren con mayor frecuencia (De Paúl y San Juan, 1992). Investigaciones como la de Nicholas y Bieber (1994) comprueban que, para la población general, el padre es quien ejerce conductas más agresivas y punitivas y la madre conductas de apoyo, cuidado y afecto. En el estudio de Moreno (2004), basado en el análisis de los expedientes de menores de la ciudad de Badajoz, se constata que en el 47.7% de los casos los causantes del daño eran ambos progenitores, en el 16.8% el maltratador era el padre y en el 29% la madre.

En el presente trabajo se conceptualiza la representación social como el conjunto de creencias y actitudes hacia el maltrato infantil en la familia características del conocimiento social de un grupo que surgen de las relaciones sociales, guían la forma de percibir, comprender y actuar frente a este fenómeno social y se construyen y modifican permanentemente como consecuencia de las interacciones cotidianas entre los miembros de un sistema social (Casas, 2006; Jodelet, 1989; Moscovici, 1981, 1983). Como apuntan Jodelet (1989) y Páez, Villareal, Echebarría y Valencia (1987), la representación social se compone de teorías implícitas que necesita el grupo para explicar hechos sociales negativos como el maltrato infantil. Estas explicaciones ingenuas son resistentes al cambio porque las personas las perciben como realidad objetiva.

Para conocer y medir las creencias que sustentan la representación del maltrato infantil es necesario tratar de delimitar qué es lo que se considera maltrato. En este sentido, definir el maltrato infantil es una tarea espinosa porque es difícil establecer los límites entre lo que es o no una conducta de maltrato (Arruabarrena y De Paúl, 2005; De Paúl, Milner y Múgica, 1995; Muela, 2008; Nicholas y Bieber, 1994), especialmente en el caso del maltrato psicológico, ya que presenta mayores dificultades para su identificación, evaluación e intervención (Arruabarrena, 2011). Johnson y Sigler (1995) plantean que en la negligencia no existen límites claros respecto a cuáles son las necesidades básicas y en qué grado mínimo deben ser cubiertas. Además, las definiciones dadas son demasiado generales y no suelen tener en cuenta dimensiones importantes de la conducta como son la frecuencia y la intensidad. No obstante, sí se considera el hecho de que la conducta sea intencional y dirigida a hacer daño físico y/o moral. Estas cuestiones resumen una visión tradicional del maltrato que refleja un enfoque basado en las deficiencias, es decir, en la conducta del maltratador y en los daños o carencias de los menores.

Otras conceptualizaciones tratan de superar esta definición jurídica restrictiva y se orientan hacia cuestiones más globales del desarrollo (Straus y Gelles, 1988). Además de las aspectos anteriores priman el bienestar del menor, es decir, entienden como maltrato todo acto que ponga en riesgo su desarrollo físico y psicosocial (Martín, 2005). Así, el modelo de bienestar considera que el abandono físico es tan grave como el maltrato físico puesto que el bienestar del menor también se ve afectado (San Juan y De Paúl, 1996). Desde esta perspectiva, Soriano (2005) tiene en cuenta distintos grados de maltrato y lo define como toda acción, omisión o trato negligente no accidental, que priva de los derechos y del bienestar y que amenaza o interfiere en el desarrollo físico, psicológico y social del menor. En la misma línea, la teoría de la Aceptación-Rechazo parental propuesta por Rohner (1986) entiende la conducta de los padres como un continuo que iría desde manifestaciones de amor y afecto hacia los hijos hasta la expresión de rechazo en forma de hostilidad e indiferencia. Por consiguiente, las situaciones de desprotección se producirían cuando la conducta inadecuada del adulto ha provocado o puede provocar un daño significativo en el menor (Arruabarrena, 2011).

Como afirma Muela (2008), los trabajos han centrado más la atención en la conceptualización del maltrato, descuidando, en cambio, la evaluación de su gravedad y de su frecuencia. Referente a la valoración de la severidad de las tipologías de maltrato por la población general, Simarra, De Paúl y San Juan (2002) afirman que existen evidencias discordantes: mientras en unos estudios se atribuye mayor severidad al abuso sexual y al maltrato físico, en otros se asigna al maltrato psicológico y a la negligencia. Comprueban que la población general del caribe colombiano considera más severo el abuso sexual, y el maltrato emocional más severo que el físico. No hay diferencias en cuanto a la severidad atribuida a la negligencia física y al castigo físico. Johnson y Sigler (1995) constatan que las personas perciben el maltrato psicológico y la negligencia como más relevantes que el maltrato físico.

En el trabajo de San Juan y De Paúl (1996) realizado con personas que han sido maltratadas en la infancia, padres que maltratan, profesionales de la salud y población general, concluyen que hay una tendencia a entender el maltrato como generalización del maltrato físico y, en menor medida, entienden el maltrato como emocional. Si se tiene en cuenta la experiencia de maltrato vivida, los estudios muestran resultados contradictorios. Mientras que Simarra et al. (2002) hallan que los que han sido maltratados perciben mayor severidad de las conductas de maltrato, Bower-Russa, Knutson y Winebarger (2001) encuentran que son los que han sido maltratados los que interpretan las conductas como menos graves.

Hoy en día se podría decir que todavía existe una actitud permisiva hacia el castigo físico. Gracia y Herrero (2008a) analizaron los correlatos de la aceptación del castigo físico de menores en 14 países de la Unión Europea hallando que los hombres, las personas de mayor edad y las de menor nivel de formación académica eran los que más aceptaban el castigo. Orhon, Ulukol, Bingoler y Gulnar (2006) comparan las actitudes de padres, estudiantes de medicina y profesionales pediátricos hacia los métodos de disciplina usados con los hijos, y encuentran que son los padres los que perciben con menor severidad la disciplina física y verbal. No obstante, el 43.4% de toda la muestra consideraba aceptable el golpear, aún siendo un castigo físico severo. Simarra et al. (2002) constatan que los padres suelen atribuir menos gravedad a las conductas de maltrato que los que no lo son.

Investigaciones de los años 90 (Dhooper, Royse y Wolfe, 1991; Gracia y Musitu, 1993; Jiménez, Moreno, Oliva, Palacios y Saldaña, 1995) refieren que las representaciones sociales sobre las causas del maltrato reflejan a los maltratadores como personas que han sido maltratadas en su infancia, que son violentas y agresivas, con problemas mentales y con el alcohol, que tienen conflictos familiares y/o son de clase social baja. A conclusiones similares llegaron Simarra et al. (2002) en su investigación con personas de la población general, profesionales de protección de menores y otros profesionales relacionados con la infancia. Añaden que en la imagen social tienen menos peso creencias como pertenecer a una clase social baja o tener hijos rebeldes y difíciles. Stephenson et al. (2006) hallan que las relaciones empobrecidas entre padres e hijos y el uso de sustancias adictivas por el padre aumentaba la probabilidad del maltrato. Orhon et al. (2006) encuentran que los encuestados que habían sufrido una historia de abuso en la niñez percibían como más aceptable la disciplina física.

Otras investigaciones intentan aportar una visión más objetiva de la realidad de esta problemática. Moreno (2002) trabajó con 168 menores en situación de abandono físico o negligencia y con sus familias. Los resultados revelaron que: 1) en el 80.7% de las familias, la salud mental del progenitor es adecuada y en el 87.7% el progenitor no presenta ningún problema físico y 2) en el 58% la situación económica familiar es inestable, destacando que el 79% está en situación de eventualidad laboral y el 62% de estas familias viven en un barrio deficitario. Manning y Gregoire (2006) constatan que cuando los progenitores presentan problemas de salud mental, estos se acompañan de menor sensibilidad emocional y calidez, lo que les hace manifestar reacciones desproporcionadas en la interacción con los hijos. Estas personas muestran mayor riesgo de tener problemas económicos, de desempleo y conflictos de pareja que dificultan la relación con los hijos. De igual modo, afirman que los niños con un temperamento difícil suelen ser objeto de más hostilidad parental. Al respecto Belsky (1980) afirma que en el estudio del maltrato hay que considerar a los propios niños como contribuidores potenciales a su propio maltrato. Ahora bien, esto hay que entenderlo en el sentido de que aunque los niños pueden jugar algún rol en su propio maltrato, en ningún caso debe pensarse que ellos son la causa en sí mismos. Más bien el comportamiento de los hijos obedecería a pautas de interacción inadecuadas de los padres, con lo cual su origen estaría no en el niño sino en los padres como modelos de rol. El comportamiento agresivo o pasivo de los padres puede provocar en los hijos comportamientos inadecuados que son utilizados por los padres para justificar los actos de maltrato.

Cox, Kotch y Everson (2003) comprueban que los cuidadores con bajo nivel educativo y bajos ingresos suelen tener menos recursos para afrontar los problemas familiares, evitar relaciones abusivas y desarrollar habilidades parentales. Park (2001) considera que las madres con alto nivel educativo tienen actitudes más negativas hacia las conductas abusivas; por el contrario, suelen trabajar fuera de casa, con lo que se producen con más frecuencia situaciones de negligencia. Lila y Gracia (2005) señalan que sus investigaciones coinciden con las que plantean que a medida que decrece el estatus socioeconómico aumenta la utilización del castigo corporal.

Oliva, Moreno, Palacios y Saldaña (1995) desarrollan una investigación en la población general sobre las representaciones sociales de los padres sobre la infancia y la predisposición al maltrato. Los participantes no establecen diferencias entre las clases de maltrato y presentan mayor predisposición a pensar que eran las madres las maltratadoras. Argumentan que éstas pasan más tiempo con los hijos y asumen mayor responsabilidad en su educación, por lo que manifiestan expectativas más exigentes y mayor nivel de estrés. El estatus social bajo, medido a través del nivel educativo y profesional, era el factor que más determinaba la predisposición al maltrato.

El estudio realizado por Korbin, Coulton, Lindstrom-Ufuti y Spilsbury (2000) en distintos vecindarios de la ciudad de Clevelan puso de relieve que el abuso físico era percibido como más frecuente, seguido por la negligencia, la inadecuada supervisión y el maltrato emocional y verbal. Respecto a por qué creían los ciudadanos que ocurrían las situaciones de maltrato, las drogas y el alcohol fueron las explicaciones más señaladas. También analizaron el nivel de predisposición al maltrato entre padres con alta o baja predisposición al mismo, encontrando que los padres con alta predisposición justificaban el maltrato apelando a que son personas normales "a las que se les va la mano" o a que sus hijos son rebeldes. En cambio, los padres con baja predisposición pensaban que quienes maltratan tienen trastornos mentales.

Tal y como se refleja en la revisión bibliográfica, en España existen escasas publicaciones sobre la representación social del maltrato infantil, de ahí que los objetivos que se persiguen en la presente investigación se centren en: 1) conocer qué entiende la población general por maltrato. 2) analizar las representaciones sociales en función del género, la edad, la paternidad/maternidad y la experiencia personal en relación con el maltrato y 3) determinar las falsas creencias y mitos que predicen la percepción de la gravedad y la frecuencia del maltrato.

Este trabajo supone un avance respecto a estudios previos debido a que los objetivos señalados se van a analizar teniendo en cuenta un concepto más amplio de maltrato que va más allá de lo físico y atiende a la gravedad y frecuencia del mismo, a las características personales del niño como detonantes del maltrato y considera también dimensiones psicosociales como el estatus socioeconómico, los conflictos de pareja y algunas de las particularidades que definen la personalidad de los progenitores. Estos aspectos se hacen eco del marco teórico planteado por Belsky (1980) basado en una perspectiva ecológica e integradora de los factores explicativos del maltrato. Lila y Gracia (2005) reafirman que según este modelo ecológico la conducta parental está determinada por factores que influyen en el sujeto, la familia, la comunidad y la cultura en la que esas personas y sus familias están inmersos.

Método

Participantes

La muestra está constituida por 261 sujetos, de los cuales el 56.5% son mujeres y el 43.5% hombres que viven en la ciudad de Salamanca. Las edades están comprendidas entre 18 y 89 años siendo la media de edad de 42. El 89.9% de los participantes manifiestan no haber experimentado maltrato en su infancia, mientras que el 10.1% afirman haberlos recibido. El 43.3% no tiene hijos y el 54.4% sí. El 39.85% tiene estudios primarios, el 26.05% universitarios, el 20.69% estudios de secundaria y bachillerato y el 12.26% estudios de formación profesional. Respecto a su actividad laboral, el 49.04% están trabajando y el resto no están activos. El tamaño del error muestral es de ± 3.09 a un nivel del confianza del 95.5%.

Los análisis preliminares realizados con las variables sociodemográficas constatan que: 1) el género no se asocia significativamente con la edad, el estado civil, los estudios o tener hijos, pero sí con la experiencia de maltrato (χ2(1) = 13.68, p = .00) y los hombres expresan haber sido maltratados de pequeños en mayor medida que las mujeres, 2) la edad de los participantes (agrupada en tres categorías según los percentiles 25 y 75) se relaciona significativamente con el estado civil (χ2(6) = 141.07, p = .00), los estudios cursados (χ2(6) = 99.85, p = .00), la paternidad/maternidad (χ2(2) = 110.72, p = .00) y la experiencia de maltrato (χ2(2) = 12.90, p = .00) lo cual significa que las personas de mayor edad están casadas o viudas, poseen menor nivel de estudios, tienen hijos y mayor percepción de que han sido maltratados; en los de menor edad se dan las circunstancias contrarias y 3) el estado civil se relaciona significativamente con los estudios cursados (χ2(9) = 82.13, p = .00) y la paternidad/maternidad (χ2(3) = 208.95, p = .00), de forma que los solteros, en comparación con el resto de las categorías, han cursado estudios superiores y no tienen hijos.

Dado que la edad está asociada significativamente con el estado civil y los estudios realizados y con el fin de evitar el efecto de redundancia en los análisis estadísticos, se utiliza la variable edad puesto que dichas asociaciones significativas parecen deberse a un efecto de cohorte.

Procedimiento

En la investigación se utilizó un diseño transversal de carácter correlacional. Para obtener los datos se elaboró un cuestionario en el que se recababa información sobre: 1) datos sociodemográficos y experiencia personal de maltrato, 2) gravedad y frecuencia de diversas conductas de interacción padres-hijos, 3) causas percibidas de maltrato, 4) creencias y mitos sobre conductas de maltrato de los padres hacia los hijos.

Las entrevistas se realizaron en distintas calles de la ciudad seleccionadas en función de un muestreo aleatorio simple y se administraron en distintas franjas horarias y durante todos los días de una semana. Los entrevistadores también utilizaron criterios de muestreo aleatorio para captar a los participantes, a los cuales, una vez explicados los objetivos del estudio, se les administró una entrevista individual. Las entrevistas han sido aplicadas por personal específicamente formado, a los cuales se instruía sobre: 1) el concepto de maltrato infantil y de representación social del maltrato, 2) los criterios que debían cumplir los entrevistados (ser mayores de edad, residir en Salamanca), 3) cómo explicar los objetivos del estudio y cómo motivar a los ciudadanos a participar y 4) cómo responder al cuestionario.

Instrumentos

Como no se hallaron instrumentos validados que recogieran las actitudes públicas que se medían en la investigación, se elaboraron instrumentos específicos basados en la documentación bibliográfica consultada. Los ítems de cada constructo se generaron en grupo y se utilizaron aquellos que habían obtenido un mayor grado de consenso entre jueces. Se calculó la consistencia interna de cada ítem eliminando los de baja homogeneidad y se realizó un análisis factorial de componentes principales y rotación varimax para extraer los factores significativos.

Las creencias sobre el maltrato se midieron utilizando enunciados referidos al progenitor y al menor. Cada participante debía responder utilizando una escala tipo Likert de cinco puntos de acuerdo, en la que los valores bajos indican desacuerdo con las creencias. Para medir la percepción de la gravedad y la frecuencia de los malos tratos se siguieron las premisas de lo que el modelo de bienestar considera comportamientos de maltrato infantil (Martín, 2005).

Creencias sobre los hijos. Variable constituida por cinco enunciados estructurados en tres factores:

Comportamiento de los hijos. Dimensión compuesta por dos ítems en los que se pregunta sobre la creencia de si el fracaso escolar de los hijos o su comportamiento agresivo puede ser detonante del acto de maltrato. El factor explica el 46.58% de la varianza y tiene una consistencia interna de .63 (M = 3.41, DT = 1.93).

Estado físico y psicológico. Se usan dos ítems referidos a si creen que un niño con discapacidad o con enfermedad física o psíquica tiene más probabilidad de ser maltratado. El factor explica el 23.29% del constructo y conforma una escala con una fiabilidad de .92 (M = 1.43, DT = 1.91).

Hijo no deseado. Esta creencia, formada por un ítem independiente, se evalúa preguntando si ser hijo no deseado aumenta la probabilidad de ser maltratado (M = 1.58, DT = 1.19). La varianza explicada es del 16.57%.

Creencias sobre los progenitores. Esta variable fue medida a través de doce ítems organizados en los siguientes factores:

Creencias sobre las circunstancias socioeconómicas. Compuesta por cinco ítems que reflejan las situaciones problemáticas de la vida cotidiana que pueden afectar a la prevalencia del maltrato: nivel cultural, estrés laboral, problemas económicos y conflictos de pareja. La fiabilidad es de .76 (M = 1.90, DT = 0.86) y contribuye en un 33.76% a explicar la varianza del constructo.

Historia personal. Esta creencia se mide utilizando dos ítems referidos a si los padres maltratadores han sido maltratados en su infancia y si los que consumen alcohol tienden a maltratar a sus hijos. El alfa de Cronbach es de .67 (M = 2.61, DT = 0.89) y explica el 10% del constructo.

Creencias sobre la mayor responsabilidad de la figura paterna. Alude a las creencias respecto a sobrestimar la ocurrencia de maltrato por parte de la figura paterna como responsable del maltrato y como modelo más agresivo. La escala consta de cuatro enunciados con una fiabilidad de .62 (M = 1.93, DT = 0.85). Este factor explica el 9% de la variable.

Creencias sobre el trastorno mental. Medida a través de un ítem referido a si consideraban que los progenitores maltratadores padecían algún trastorno mental. La puntuación media es de 2.65 (DT = 1.21) y contribuye en un 8.7% a explicar el constructo.

Gravedad de la conducta. Alude a diferentes conductas de disciplina verbal, física y emocional que pueden producirse en las relaciones cotidianas entre padres e hijos y que no son adecuadas debido al impacto que tienen en el desarrollo social, emocional y físico de los niños. Los encuestados responden utilizando una escala de gravedad tipo Likert que va desde considerar la conducta nada grave a muy grave (de 0 a 4 puntos). Se obtiene una solución de tres factores:

Maltrato pasivo. Alude al grado en que las personas valoran la gravedad de las conductas de desatención. Ejemplo de ello son los ítems: descuidar sus necesidades educativas o no atender sus necesidades primarias (alimentación, higiene, vestido, sanidad). La fiabilidad de la escala de cuatro ítems fue de .80, siendo la media de 3.35 y 0.73 la desviación típica. El factor explica el 41.22% de la varianza del constructo.

Maltrato activo leve. Se refiere a la gravedad que las personas atribuyen a conductas activas como gritar, insultar y dar tortazos. Los tres ítems de la escala tienen un alpha de Cronbach de .77 (M = 2.03, DT = 1.06) y explican el 12.12% de la varianza del constructo.

Maltrato activo grave. Alude a la gravedad atribuida a conductas activas como golpear, amenazar. La escala está formada por cuatro ítems que poseen una consistencia interna de .68 (M = 3.11, DT = 0.76) y explican el 10.16% del constructo.

Frecuencia de la conducta. Los enunciados se refieren a la percepción de la frecuencia en la que se pueden dar una serie de comportamientos inadecuados por parte de los padres hacia los hijos. Los encuestados responden utilizando una escala tipo Likert que va de considerar la conducta nada frecuente a muy frecuente (de 0 a 4). Se obtiene una solución de dos factores:

Frecuencia de maltrato pasivo. Apunta a comportamientos como impedirle tener amigos, no tener en cuenta sus opiniones, no darles cariño y desatender sus necesidades educativas. Los seis ítems utilizados presentan una fiabilidad de .82 (M = 1.05, DT = 0.98) y contribuyen a explicar la frecuencia del maltrato en un 48.20%.

Frecuencia de maltrato activo. Mide la frecuencia con la que los encuestados creen que los gritos, insultos, amenazas, golpes y tortazos se producen en el ámbito familiar. Los cinco ítems que constituyen la escala tienen una fiabilidad de .85 (M = 1.66, DT = 0.88) y explican el 11.63% de la varianza.

Experiencia de maltrato. Para evaluar esta variable se plantea la siguiente pregunta de respuesta dicotómica: ¿padeció en su infancia malos tratos en alguna ocasión?

Resultados

Percepción de la gravedad y la frecuencia de los comportamientos parentales

En los primeros análisis se examina en qué grado el género condiciona la percepción de gravedad y de la frecuencia de las acciones de maltrato. Para ello se aplican pruebas t para muestras independientes. En la tabla 1 se observa que hombres y mujeres tienen una percepción distinta de lo que consideran o no maltrato. Independientemente del tipo de maltrato, las mujeres atribuyen mayor gravedad y frecuencia que los hombres a las conductas presentadas.

Para estudiar la relación entre la edad de los participantes y el maltrato se aplica un análisis de varianza de un factor con cada conducta. La percepción de la gravedad de los tres tipos de maltrato era diferente según el grupo de edad (véase tabla 1). Los contrastes Scheffé a posteriori indican que la menor gravedad es atribuida por las personas entre 57 y 90 años en comparación con las de 16 a 26 y con las de 27 a 56. Es decir, los más jóvenes tienen mayor percepción de gravedad que los mayores.

La percepción de la frecuencia con la que ocurren las conductas de maltrato no está condicionada por el grupo de edad como se refleja en la tabla.

El hecho de tener o no hijos determina la percepción de gravedad del maltrato de forma que los que sí tienen perciben mayor gravedad del maltrato activo leve (t(247.59) = 2.96, p = .00) y menor gravedad del maltrato activo grave (t(249.36) = 4.14, p = .00). En el maltrato pasivo y frecuencia de maltrato no se observan diferencias perceptivas.

Respecto a la asociación entre la experiencia de maltrato y la percepción de la gravedad y de la frecuencia de las distintas conductas de maltrato, las pruebas t muestran que aquellas personas que no habían sido maltratadas en la infancia atribuían mayor gravedad a los tres tipos de conductas en comparación con las que sí lo habían sido (véase tabla 1). Se constató la ausencia de diferencias significativas en el caso de la percepción de frecuencia.

También se analizó si se producían efectos de interacción en la percepción de la gravedad y la frecuencia del maltrato, según el género, la edad, ser o no padres y la experiencia de maltrato. Los ANOVA de dos factores realizados indicaron que no se producía ningún efecto de interacción estadísticamente significativo.

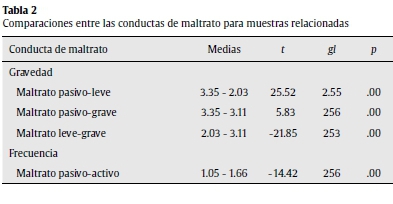

Un aspecto más a comprobar fue si los participantes percibían diferencias significativas en la gravedad de los tres tipos de maltrato y la frecuencia de las conductas. Se aplicaron pruebas t para muestras relacionadas. Los resultados de la tabla 2 constatan que los participantes perciben como más amenazantes comportamientos pasivos, como mostrar falta de afecto o descuidar sus necesidades educativas, que activos como golpear o amenazar; sin embargo el maltrato activo lo perciben más habitual y común.

Representaciones sociales sobre los hijos, los progenitores y las circunstancias familiares

La conducta de los hijos y su estado físico y psicológico como detonantes del maltrato son percibidos de distinta manera según la edad (conducta: F(2.258) = 3.21, p = .04; estado salud: F(2.258) = 4.2, p = .01) pero no en función del género. Los mayores son los que dan más importancia a cómo se comportan los hijos en comparación con los de edad intermedia (1.92 vs. 1.57) y los más jóvenes los que atribuyen más peso al padecimiento de enfermedades o discapacidades en los hijos en comparación con los de edad intermedia (1.86 vs. 1.10).

Los participantes que informan haber sido maltratados en la infancia, en comparación con los que no han tenido esta experiencia, perciben el hecho de ser hijo no deseado como la causa más relevante del maltrato (2.35 vs. 1.49, t(256) = -3.51, p = .00). No obstante la experiencia de maltrato no se asociaba con el comportamiento de los hijos ni con su estado físico y psicológico. El hecho de tener o no hijos no condicionaba este tipo de creencias sociales.

Respecto a la creencia sobre la mayor responsabilidad de la figura paterna no se hallaron diferencias en cuanto al género pero sí en función de la edad (F(2.254) = 9.81, p = .00), de forma que los más jóvenes y los de edad intermedia atribuían menos responsabilidad personal que los mayores (1.68, 1.86 vs. 2.30). Los participantes con hijos daban al padre una puntuación más alta como responsable del maltrato que los que no tenían hijos (2.09 vs. 1.75, t(249) = -3.24, p = .00).

Las personas que consideran haber sido maltratadas en su infancia, en comparación con las que no se habían sentido maltratadas, piensan en menor medida que los maltratadores padecen algún trastorno mental (2.12 vs. 2.71, t(256) = 2.37, p = .01).

La creencia de que la conducta de maltrato puede estar condicionada por las circunstancias socioeconómicas de la familia es percibida de distinta manera según la edad (F(2.255) = 4.67, p = .10): son los más mayores, en comparación con los más jóvenes, los que consideran que los factores socioeconómicos son más determinantes (1.77 vs. 2.18) y también en comparación con los de edad intermedia (2.18 vs. 1.82). Igualmente el tener o no hijos afecta a esta creencia (t(250) = -2.35, p = .01) puesto que los que sí los tienen perciben más las dificultades de índole social y económica como una posible causa que los que no (2.02 vs. 1.77). Quienes afirman haber sido maltratados en la infancia piensan en mayor medida que los que no lo han sido (2.26 vs. 1.86) que una causa del maltrato son los problemas socioeconómicos (t(255) = -2.28, p = .02).

Representaciones sociales que inciden en la percepción de las conductas de maltrato

Con el fin de determinar qué variables explicarían las creencias sociales que los participantes tienen sobre la gravedad y frecuencia de los malos tratos en el ámbito familiar, se realizó un análisis de regresión múltiple para cada conducta utilizando como predictores las características sociodemográficas y las creencias sociales sobre las causas de los malos tratos (véase tabla 3). La mayor percepción de la gravedad del maltrato pasivo viene determinada por no haber sido maltratado en la infancia, ser mujer y atribuir al padre menor responsabilidad.

En el caso de la percepción de gravedad de las conductas de maltrato activo leve, se observa que son los más mayores quienes atribuyen más responsabilidad a los hijos (a su comportamiento inadecuado) y también al padre (lo perciben más agresivo) y los que consideran menos grave este tipo de maltrato.

Respecto a la representación sobre la gravedad del maltrato activo leve, los coeficientes de regresión estandarizados reflejan que los de mayor edad, los que atribuyen responsabilidad al comportamiento de los hijos y al del padre y han experimentado maltrato de pequeños son los que menos gravedad dan a este tipo de maltrato. También se observa que se atribuye más gravedad cuando las personas creen que los padres beben en exceso o han recibido malos tratos en la infancia.

En relación con la percepción de la frecuencia de las conductas de maltrato pasivo, los coeficientes beta indican que quienes han sido maltratados de pequeños y los hombres piensan que estas conductas son menos frecuentes. Sobre el maltrato activo se constata que las mujeres, los participantes de mayor edad y los que piensan que los progenitores tienen una historia personal negativa creen que es más frecuente este tipo de conductas en la familia. Asimismo se observa que los que tienen hijos perciben menos frecuente este tipo de maltrato.

Un último aspecto a analizar sobre la representación social del maltrato era conocer en qué medida los participantes consideraban que si la conducta se da con menos habitualidad es menor su gravedad y viceversa. En la tabla 4 se muestran los resultados de las regresiones realizadas, en las que la variable dependiente era la gravedad y los predictores la frecuencia, y también cuando la variable dependiente era la frecuencia y los predictores la gravedad. Se observa que en el maltrato pasivo no hay relación entre las creencias y que aquellos que perciben más frecuente el maltrato pasivo también consideran más grave el maltrato activo leve. Por el contrario, los que perciben más frecuente el maltrato activo creen que es menos grave el activo leve y el activo grave.

Discusión

En relación a cómo los participantes definen el maltrato infantil en el seno de la familia, se constata que la percepción de la gravedad y frecuencia de las conductas analizadas no son agrupadas atendiendo a la naturaleza del maltrato (físico, emocional) sino en base a la cualidad de la conducta (acción, omisión) y a su severidad, diferenciando entre grados de gravedad. Por tanto, y de acuerdo con Muela (2008), esta representación se hace eco de que ha habido una evolución de una conceptualización tradicional a una más cercana al modelo de bienestar y más acorde con la realidad, ya que permite entender el maltrato teniendo en cuenta que habitualmente concurren más de un tipo de malos tratos.

Al analizar la percepción de las conductas se halló que los actos pasivos tales como no cubrir necesidades primarias, educativas y de afecto o peligro, eran percibidos como más graves que los de golpear y dar un tortazo (que responden, respectivamente, al maltrato activo grave y leve), al entender que el bienestar del menor también se ve afectado. Resultados similares se obtuvieron en el estudio de Johnson y Sigler (1995), lo que puede deberse a que los ciudadanos son más conscientes de su gravedad debido a las campañas de sensibilización en las que se pone de manifiesto la importancia de cubrir las necesidades básicas del menor. Otra explicación radica en que en el entorno cultural aún existe cierta tolerancia a utilizar los azotes y las bofetadas como una forma de conseguir disciplina en los hijos, considerándose normal esta forma de actuar y, por lo tanto, menos relevante, aspecto que se constata en la presente investigación y en el trabajo de Juste y Morales (1998), al acreditar que las conductas de maltrato activo grave son percibidas como más habituales y corrientes.

La relación entre la percepción de la gravedad y la frecuencia que se muestra en la tabla 4 confirma las ideas planteadas por Manly, Cicchetti y Banrnett (1994), en el sentido de que un único incidente puede ser considerado maltratante si es una conducta activa, pero que también puede ser definido como igual o más severo un patrón de conducta pasiva donde el acto de maltrato ocurre de forma frecuente o crónica.

El género ejerce un papel determinante en la concepción de maltrato, haciendo que hombres y mujeres piensen de forma diferente respecto a su gravedad y frecuencia, en el sentido de que los maltratos activos y pasivos son vistos como más graves y frecuentes por las mujeres. El hecho de que los hombres de esta investigación indicaran haber sido maltratados de pequeños en mayor medida que las mujeres, puede explicar estas diferencias, puesto que al haber sido objeto de los mismos pueden percibirlos como más normales. Otra posible explicación complementaria es aportada por Gracia y Herrero (2006) al afirmar que puede que los hombres tengan una actitud más permisiva hacia la violencia en general. Gracia y Herrero (2008a, 2008b) también hallaron que las mujeres percibían el maltrato físico como más frecuente y más grave que los hombres. Otras investigaciones como la de Simarra et al. (2002) no han constatado estas diferencias en la atribución de severidad.

En consonancia con los trabajos de Gracia y Herrero (2008a), Juste y Morales (1998) y Simarra et al. (2002), se halló que la edad explicaba la percepción de la gravedad del maltrato. El por qué los jóvenes atribuyen más severidad a las conductas que los mayores demuestra su mayor sensibilidad a los derechos de la infancia, quizás debido a la mejor información y formación de la que disponen; pero también denota un efecto de cohorte, puesto que hace 40 años conductas que hoy se entienden como maltrato no eran consideradas como tal. También evidencia que los adultos de más edad mantienen una visión tradicional del castigo, quizás asociada a su menor nivel educativo, puesto que hay investigaciones que también demuestran que los de menor nivel educativo son los que tienen actitudes más permisivas (Gracia y Herrero, 2008a).

Al igual que en el trabajo de Gracia y Herrero (2008b), en la presente investigación no se encuentra relación entre la frecuencia del maltrato físico y la edad. Respecto a las creencias sobre las causas del maltrato, los jóvenes tienden a pensar en los problemas de salud de los niños mientras que los mayores dan más importancia a la responsabilidad del progenitor, a sus circunstancias socioeconómicas y al comportamiento inadecuado de los hijos.

Los participantes que declararon haber sido maltratados de pequeños, en comparación con los que no, percibían menos severas y frecuentes las conductas de maltrato. Bower-Russa et al. (2001) y Orhon et al. (2006) también confirman este dato. Una explicación radicaría en que en la vida adulta las perciben como aceptables porque en la niñez formaban parte de su vida cotidiana. Otra razón aludiría a un mecanismo de defensa psicológico resultado de un proceso de disonancia cognitiva (Aronson, 1984): la persona que percibe haber sido maltratada, para mantener una imagen positiva de sí misma atribuye menos importancia a la conducta realizada. Este argumento también ilustraría por qué los participantes que eran padres percibían menos severo el maltrato activo grave (golpear y amenazar), esto es, para mantener una autoimagen positiva asignan menos valor a la conducta.

Respecto a las creencias o representaciones sobre las posibles causas de las conductas de maltrato se observa un resultado no encontrado en otros estudios: el maltrato se percibe más grave la medida en que los participantes atribuyen menos responsabilidad a la figura paterna y al comportamiento de los hijos; es como si los participantes evitaran cometer el error fundamental de atribución y percibieran el maltrato más grave atendiendo más a las circunstancias sociales o situacionales que a las personales. Este argumento estaría relacionado con el hecho de que la mayor gravedad, e incluso la frecuencia, es percibida cuando se piensa que los progenitores beben en exceso o han recibido malos tratos, esto es, atribuyen a las circunstancias, y no a las personas en sí mismas, la responsabilidad del maltrato. A ello puede unirse la idea de que los que refieren haber sido maltratados de pequeños creen también en las circunstancias como factores explicativos: piensan en ser hijo no deseado y en las dificultades económicas pero no en el trastorno mental de los padres como determinantes del maltrato.

Un factor explicativo de la percepción de la gravedad de las conductas de maltrato (activo leve y grave) tiene que ver con el comportamiento de los hijos. En este sentido, que el menor se comporte de forma agresiva o tenga fracaso escolar conlleva una atribución de menor gravedad, llevando a pensar que se lo merece porque el maltrato ha sido causado por su mal comportamiento. Juste y Morales (1998) constatan que los padres justifican su comportamiento agresivo atribuyéndolo a la personalidad problemática del hijo (fracaso escolar y desobediencia). Nosotros no hallamos esta asociación pero sí constatamos que quienes tenían hijos responsabilizaban más al padre y acudían más a las dificultades socioeconómicas como posibles explicaciones del maltrato que los que no los tenían. Por consiguiente, la experiencia de tener hijos genera una representación social propia.

La experiencia personal de maltrato también genera una representación social propia caracterizada por utilizar explicaciones relacionadas con el maltrato. Los maltratadores no están trastornados, realizan sus conductas porque el hijo no es deseado y pasan por aprietos socioeconómicos.

Finalmente comentar que a pesar de que las investigaciones apuntan a la existencia de una asociación significativa entre las dificultades económicas de la familia y el maltrato (Belsky, 1980; Moreno, 2002; Sidebotham, Heron y Golden, 2002), en el presente trabajo no se halla relación entre la percepción de dificultades económicas de los progenitores y maltrato. Si tenemos en cuenta que sólo trabaja el 49% de la muestra (lo que indicaría la pertenencia a una clase media-baja de los participantes), se pone de relieve que perciben que pertenecer a una clase social no es una explicación de los malos tratos.

Conclusiones e implicaciones prácticas

En la investigación se pone de manifiesto que la representación social del maltrato intrafamiliar está condicionada por: 1) los estereotipos de género, puesto que hombres y mujeres tienen una percepción distinta del maltrato, 2) las diferencias generacionales, dado que los jóvenes consideran como maltrato conductas que culturalmente antes no se consideraban (por ejemplo, darle un tortazo a un menor o no demostrarle afecto), prueba de ello es que las nuevas generaciones están adoptando una representación del maltrato basada en considerar como tal todas aquellas conductas, sean pasivas o activas, que dañen o pongan en riesgo el bienestar del menor y 3) la experiencia personal, por ejemplo, ser padre o haberse sentido maltratado de pequeño genera creencias y percepciones diferentes de la realidad.

Por consiguiente, coexisten distintas representaciones sociales sobre lo que se considera maltrato y las causas que lo originan en función del contexto y de las experiencias personales (Bensley et al., 2004). Ello implica, de cara a realizar programas de sensibilización social y prevención, la necesidad de diseñar intervenciones específicas que recojan la homogeneidad de los grupos teniendo en cuenta la heterogeneidad de los destinatarios. Conocer, pues, las actitudes hacia este fenómeno puede contribuir a diseñar estrategias que permitan evitar situaciones de maltrato y/o detectar a tiempo los casos, así como a realizar programas de prevención ante situaciones de vulnerabilidad o desprotección en donde los profesionales traten de modificar las creencias inadecuadas de los padres sobre el cuidado de los hijos.

En base a los resultados obtenidos las áreas de actuación prioritarias deben centrarse en modificar las representaciones sociales de ciertos colectivos (hombres, personas que han sido maltratadas de pequeños y mayores), siempre y cuando tengan una apreciación de normalidad en las conductas de maltrato y una idea alejada de la realidad de quiénes son los maltratadores y de por qué lo hacen. A día de hoy en España faltan intervenciones orientadas a modificar tales representaciones y a promover métodos de disciplina alternativos al maltrato, investigaciones que retomen el tema y ahonden en el conocimiento de las actitudes de la población hacia este fenómeno así como trabajos consensuados entre profesionales e investigadores que aporten una definición y medición más precisa de este grave fenómeno social.

A nivel metodológico, el examen de las conductas de maltrato debería tener en cuenta no sólo la ocurrencia o no de la conducta sino también la percepción de gravedad y de la frecuencia de la misma, puesto que estas dimensiones aportan una visión más completa del concepto de maltrato intrafamiliar que tienen los ciudadanos. Esto también permitiría comparar investigaciones mediante meta-análisis y así extraer conclusiones más válidas.

Limitaciones

Ninguna investigación es perfecta, aunque siempre es mejorable, por lo que cabe ahora exponer algunas de las limitaciones del presente trabajo. Una de ellas tiene que ver con el tamaño de la muestra, lo que hace que los resultados deban entenderse desde la reflexión y no extrapolarse a otros contextos. Otra limitación alude al hecho de usar una medida retrospectiva de la experiencia personal de maltrato, que está sujeta al sesgo que produce el recuerdo. Así mismo la fiabilidad de algunas medidas, aunque sea aceptable teniendo en cuenta el número de ítems que componen la escala, debería ser mejorada. Finalmente, al tratarse de un estudio transversal, los resultados son de carácter descriptivo-asociativo, no pudiéndose establecer relación causal entre las variables, lo que denota la importancia de desarrollar trabajos longitudinales que tengan la capacidad de superar esta limitación y que adquieran mayor poder explicativo.

Conflicto de intereses

Los autores declaran que no tienen ningún conflicto de intereses.

Referencias

Aronson, E. (1984). El animal social. Introducción a la Psicología Social. Madrid: Alianza. [ Links ]

Arruabarrena, M. I. (2011). Maltrato psicológico a los niños, niñas y adolescentes en la familia: definición y valoración de su gravedad. Psychosocial Intervention, 20, 25-44. [ Links ]

Arruabarrena, M. I. y De Paúl, J. (2005). Maltrato a los niños en la familia: Evaluación y tratamiento. Madrid: Pirámide. [ Links ]

Belsky, J. (1980). Child maltreatment. An ecological integration. American Psychologist, 35, 320-335. [ Links ]

Bensley, L., Ruggles, D., Wynkoop, K., Harris, C., Williams, K., Putvin, T. y Allen, M. (2004). General population norms about child abuse and neglect and associations with childhood experiences. Child Abuse & Neglect, 28, 1321-1337. [ Links ]

Bower-Russa, M. E., Knutson, J.F. y Winebarger, A. (2001). Disciplinary history, adult disciplinary attitudes, and risk for abusive parenting. Journal of Community Psychology, 29, 219-240. [ Links ]

Casas, F. (2006). Infancia y representaciones sociales. Política y Sociedad, 43, 27-42. [ Links ]

Cox, C. E., Kotch, J. B. y Everson, M. D. (2003). A longitudinal study of modifying influences in the relationship between domestic violence and child maltreatment. Journal of Family Violence, 18, 5-17. [ Links ]

De Paúl, J. y San Juan, C. (1992). La representación social de los malos tratos y el abandono infantiles. Anuario de Psicología, 53, 149-157. [ Links ]

De Paúl, J., Milner, J. S. y Múgica, P. (1995). Childhood maltreatment, childhood social support, and child abuse potential in a basque sample. Child Abuse & Neglect, 19, 907-920. [ Links ]

Dhooper, S. S., Royse, D. y Wolfe, L. C. (1991). A statewade study of the public attitudes toward child abuse. Child Abuse & Neglect, 15, 37-44. [ Links ]

Erickson, M. F. y Egeland, B. (2002). Child neglect. En J. Myers, L. Berliner, J. Briere, C., Hendrix, C. Jenny y T. A. Reid (Eds.). The APSAC handbook of child maltreatment (2ª ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. [ Links ]

Gracia, E. y Musitu, G. (1993). El maltrato infantil. Un análisis ecológico de los factores de riesgo. Madrid: Ministerio de Asuntos Sociales. [ Links ]

Gracia, E., y Herrero, J. (2006). Acceptability of domestic violence against women in the European Union: A multilevel analysis. Journal of Epidemiology and Community Health, 60, 123-129. [ Links ]

Gracia, E. y Herrero, J. (2008a). Is It Considered Violence? The Acceptability of Physical Punishment of Children in Europe. Journal of Marriage and Family, 70, 210-217. [ Links ]

Gracia, E. y Herrero, J. (2008b). Beliefs in the necessity of corporal punishment of children and public perceptions of child physical abuse as a social problem. Child Abuse & Neglect, 32, 1058-1062. [ Links ]

Jiménez, J., Moreno, M. C., Oliva, A., Palacios, J. y Saldaña, D. (1995). El maltrato infantil en Andalucía. Sevilla: Junta de Andalucía. [ Links ]

Jodelet, D. (1989). Folie et représentations sociales. París: PUF. [ Links ]

Johnson, I. M. y Sigler, R. T. (1995). Community attitudes: a study of definitions and punishment of spouse abusers and child abusers. Journal of Criminal Justice, 23, 477-487. [ Links ]

Juste, M. G. y Morales, J. M. (1998). La violencia hacia los hijos dentro del ámbito familiar: lo que opinan los españoles. Revista de Estudios de Juventud, 42, 35-46. [ Links ]

Korbin, J. E., Coulton, C. J., Lindstrom-Ufuti, H. y Spilsbury, J. (2000). Neighborhood views on the definition and etiology of child maltreatment. Child Abuse & Neglect, 24, 1509-1527. [ Links ]

Lila, M. y Gracia, E. (2005). Determinantes de la aceptación-rechazo parental. Psicothema, 17, 107-111. [ Links ]

Manly, J. T., Cicchetti, D. y Banrnett, D. (1994). The impact of subtype, frequency, chronicity, and severity of child maltreatment on social competence and behavior problems. Development and Psychopathology, 6, 121-143. [ Links ]

Manning, C. y Gregoire, A. (2006). Effects of parental mental illness on children. Psychiatry, 5, 10-12. [ Links ]

Martín, J. (2005). La intervención ante el maltrato infantil. Una revisión del sistema de protección. Madrid: Pirámide. [ Links ]

Moreno, J. M. (2002). Estudio sobre las variables que intervienen en el abandono físico o negligencia infantil. Anales de Psicología, 18, 135-150. [ Links ]

Moreno, J. M. (2004). Maltrato infantil: Características familiares asociadas a situaciones de desprotección al menor. Intervención Psicosocial, 13, 99-115. [ Links ]

Moscovici, S. (1981). On social representations. En J. P. Forgas (Ed.), Social cognition: perspectives in everyday understanding. Londres: Academic Press. [ Links ]

Moscovici, S. (1983). The phenomenon of social representations. En R. M. Farr y S. Moscovici (Eds.), Social representations. Cambridge: Cambridge University Press. [ Links ]

Muela, A. (2008). Hacia un sistema de clasificación nosológico del maltrato infantil. Anales de Psicología, 24, 77-87. [ Links ]

Nicholas, K. B. y Bieber, S. L. (1994). Perceptions of mothers and fathers abusive and supportive behaviors. Child Abuse & Neglect, 18, 167-178. [ Links ]

Oliva, A., Moreno, M. C., Palacios, J. y Saldaña, D. (1995). Ideas sobre la infancia y predisposición hacia el maltrato infantil. Infancia y Aprendizaje, 71, 111-124. [ Links ]

Observatorio de la Infancia (2010). Boletín de datos estadísticos de medidas de protección a la infancia. Boletín 12. Dirección General de Política Social, de las Familias y de la Infancia. Madrid: Centro de publicaciones del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. [ Links ]

Orhon, F. S., Ulukol, B., Bingoler, B. y Gulnar, S. B. (2006). Attitudes of Turkish parents, pediatric residents, and medical students toward child disciplinary practices. Child Abuse & Neglect, 30, 1081-1092. [ Links ]

Páez, D., Villareal, M., Echebarría, A. y Valencia, J. (1987). Cognición Social: Esquema y función cognitiva aplicada al mundo social. En D. Páez (ed.), Pensamiento, individuo y sociedad: Cognición y representación social. Madrid: Fundamentos. [ Links ]

Park, M. S. (2001). The factors of child abuse in Korean immigrant families. Child Abuse & Neglect, 25, 945-958. [ Links ]

Rohner, R. P. (1986). The warmth dimension. London: Sage. [ Links ]

San Juan, C. y De Paúl, J. (1996). La representación social de los malos tratos infantiles: Un estudio de casos. Revista de Psicología Social Aplicada, 6, 39-56. [ Links ]

Schmidt, H. y Benbenishty, R. (2011). Public attitudes toward child maltreatment in Israel: Implications for policy. Children and Youth Services Review, 33, 1181-1188. [ Links ]

Sidebotham, P., Heron, J. y Golden, J. (2002). Child maltreatment in the "children of Nineties": Deprivation, class, and social networks in a UK sample. Child Abuse & Neglect, 26, 1243-1259. [ Links ]

Simarra, J., De Paúl, J. y San Juan, C. (2002). Malos tratos infantiles: Representaciones sociales de la población general y de los profesionales del ámbito de la infancia en el caribe colombiano. Child Abuse & Neglect, 26, 815-831. [ Links ]

Soriano, F. J. (2005). Promoción del buen trato y prevención del maltrato en la infancia en el ámbito de la atención primaria de la salud. Recuperado de http://www.aepap.org/previnfad/Maltrato.htm [ Links ]

Strauss, M. A. y Gelles,. R. J. (1988). How violent are American families? Estimates from the National Family Violence Resurvey and other studies. En G.T. Hotaling, D. Finkelhor, J. T. Kirkpatrick y M. A. Strauss (Eds.), Family abuse and its consequences. New directions in research (pp. 14-36). Londres: Sage. [ Links ]

Stephenson, R., Sheikhattari, P., Assasi, N., Eftekhar, H., Zamani, Q., Maleki, B. y Kiabayan, H. (2006). Child maltreatment among school children in the Kurdistan Province, Iran. Child Abuse & Neglect, 30, 231-245. [ Links ]

Dirección para correspondencia:

Dirección para correspondencia:

e-mail: mayteveg@usal.es

Recibido: 08/04/2012

Aceptado: 24/09/2012