Mi SciELO

Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Accesos

Accesos

Links relacionados

-

Citado por Google

Citado por Google -

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO -

Similares en Google

Similares en Google

Compartir

Revista de la Sociedad Española del Dolor

versión impresa ISSN 1134-8046

Rev. Soc. Esp. Dolor vol.11 no.3 Madrid abr. 2004

NOTA CLÍNICA

Confirmación de la eficacia de un programa educativo interdisciplinar en pacientes con dolor de espalda crónico

J. Moix1, M. Cañellas2, F. Girvent3, A. Martos4, L. Ortigosa5, C. Sánchez6, M. Portell7 y equipo interdisciplinar para el tratamiento del dolor de espalda8

| Moix J, Cañellas M, Girvent F, Martos A, Ortigosa L, Sánchez C, Portell M and multidisciplinary team for the management of back pain. Confirmed effectiveness of an interdisciplinary educational program in patients with chronic back pain. Rev Soc Esp Dolor 2004; 11: 141-149.

| ||

| SUMMARY Chronic pain is currently considered not as a mere physical event, but as a disorder clearly influenced by psychological and social factors. If pain management is to be consistent with this conception, both medical, psychological and social aspects must be addressed and interdisciplinary techniques must be applied. One study performed over the years 2001 and 2002 showed the effectiveness of an interdisciplinary program for the management of chronic back pain. This study aimed to confirm such effectiveness through a different design. Material y methods: The study population included 14 patients with chronic back pain. All the patients participated in a multidisciplinary educational program that addressed multiple biopsychosocial aspects through sessions imparted by different professionals (anesthesiologists, traumatologists, health psychologists, sexologists, social workers and physiotherapists). Effectiveness was assessed using a intra-individual repeated measurement design. Four assessments were performed, two of them before and the other two after the program. Three months was the time elapsed between the assessments. In all of them, the following was measured: pain, anxiety and depression. In the second and third assessments, patients were asked to report any decrease in the use of analgesic drugs. In the third assessment, just after the end of the program, patient opinion regarding the program was gathered. The results support the effectiveness of the program, since the reduction of depression and anxiety was statistically significant and, in many cases, it was also clinically significant. Analgesic use decreased in 35.7% of subjects. Changes seen with the program were maintained after three months. Patient opinion regarding the interdisciplinary technique was always clearly positive. Conclusion: The results confirm the effectiveness of the program that was shown in our prior study. The results of both studies support the effectiveness of the program, since their different design provides stronger evidences. © 2004 Sociedad Española del Dolor. Published by Arán Ediciones, S.L. Key words: Chronic pain. Interdisciplinary program. Anxiety. Depression.

| RESUMEN Actualmente, el dolor crónico se contempla no como un fenómeno meramente físico sino como un trastorno claramente influenciado por factores psicológicos y sociales. Si queremos que el tratamiento del dolor se encuentre acorde con esta concepción, deberemos abordar diferentes aspectos tanto médicos, como psicológicos y sociales. Las técnicas a aplicar deberán ser interdisciplinares. En un trabajo realizado durante los años 2001 y 2002, pudimos comprobar la eficacia de un programa interdisciplinar en el tratamiento del dolor de espalda crónico. Con el objetivo de corroborar dicha eficacia mediante un diseño distinto, diseñamos la presente investigación. Material y métodos: Los sujetos fueron 14 pacientes con dolor de espalda crónico. Todos los pacientes asistieron a un programa educativo interdisciplinar en el que se abordaron multitud de aspectos biopsicosociales a través de sesiones impartidas por distintos profesionales (anestesistas, traumatólogos, psicólogos de la salud, sexólogos, trabajadores sociales y fisioterapeutas). La eficacia se evaluó a través de un diseño intrasujetos de medidas repetidas. Concretamente las evaluaciones que se llevaron a cabo fueron cuatro. Dos anteriores al programa, y dos una vez finalizado el mismo. Los periodos temporales entre las evaluaciones fueron de tres meses. En todas las evaluaciones, se midió: el dolor, la ansiedad y la depresión. En la segunda y tercera evaluación, se preguntó sobre la disminución de toma de medicación analgésica. Así mismo en la tercera evaluación, justo al finalizar el programa, se evaluó la opinión de los pacientes acerca del programa. Los resultados apoyan la eficacia del programa ya que se logró disminuir de forma estadísticamente significativa y, en muchos casos, también clínicamente significativa la depresión y la ansiedad. El 35,7% de los sujetos disminuyó la toma de analgésicos. Los cambios que se lograron a través del programa se mantuvieron transcurridos tres meses después del mismo. La opinión de todos los pacientes respecto a la técnica interdisciplinar fue claramente positiva. Conclusión: Nuestros resultados corroboraron la eficacia del programa demostrada en nuestro estudio anterior. Los resultados de ambas investigaciones apoyando la eficacia del programa, al provenir de diseños diferentes, adquieren mayor solidez. © 2004 Sociedad Española del Dolor. Publicado por Arán Ediciones, S.L. Palabras clave: Dolor crónico. Programa interdisciplinar. Ansiedad. Depresión.

|

1Profesora Titular

Grupo de Investigación en Estrés y Salud (GIES)

Área de Psicología Básica. Facultad de Psicología

Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)

2Servicio de Anestesiología, Reanimación y Unidad del Dolor. Hospital de Sabadell. CSPT (Corporación Sanitaria Parc Taulí)

3Servicio de Traumatología y Ortopedia. Hospital de Sabadell (CSPT)

4Unidad de Trabajo Social. Hospital de Sabadell (CSPT).

5Unidad de Fisioterapia. Hospital de Sabadell (CSPT).

6Instituto Sexología Barcelona.

7Departamento de Metodología de las Ciencias del Comportamiento (UAB)

8Equipo interdisciplinar para el tratamiento del dolor de espalda: Martí Sola y Jordi Troy (Servicio de Anestesiología, Reanimación y Unidad del Dolor, CSPT); Andrea Valiente y Xavi Bel (Unidad de Fisioterapia, CSPT); Ángeles Sanjuán y M. Tisca Galera (Servicio de Traumatología y Ortopedia, CSPT); Montserrat Carmona (Unidad de Trabajo Social, CSPT); Cristina Such, Penelope Infante y Viviana Fiszson (Facultad de Psicología, Universidad Autónoma de Barcelona).

Recibido: 27-10-03.

Aceptado: 05-02-04.

INTRODUCCIÓN

En España, aproximadamente una de cada cuatro personas sufre dolor crónico (1). El dolor de espalda es uno de los dolores más frecuentes. De hecho, se estima que entre un 60 y 80% de la población lo ha padecido alguna vez a lo largo de su vida (2).

La perspectiva desde la que se investiga el dolor crónico ha ido evolucionado a lo largo de las últimas décadas. La investigación ha ido ampliándose desde una visión meramente médica a un análisis más biopsicosocial.

Esta concepción biopsicosocial del dolor ha traído consigo el diseño de terapias más integrales: técnicas interdisciplinares llevadas a cabo por diferentes especialistas (médicos, psicólogos, trabajadores sociales, fisioterapeutas, etc.) donde se contemplan multitud de aspectos. La eficacia de dichas técnicas ha quedado demostrada en la literatura sobre este tema (3-9).

A pesar de que la tesis del dolor como fenómeno multicausado es compartida por la mayoría de los profesionales de la salud de nuestro país, desgraciadamente esta visión no queda reflejada en los tratamientos que suelen aplicarse que, en términos generales, son exclusivamente médicos.

Partiendo, pues, de la multicausalidad del dolor de espalda y de la escasez de programas claramente interdisciplinares en nuestro país (4,5,10,11), durante los años 2001 y 2002, llevamos a cabo una investigación (12) cuyos objetivos principales fueron: a) diseñar un programa interdisciplinar para pacientes con dolor de espalda crónico adaptado a las características de nuestro contexto hospitalario y a la idiosincrasia de nuestros pacientes; y b) comprobar su posible eficacia. Para la comprobación de la eficacia se empleó un diseño experimental intersujeto: el grupo experimental (13 sujetos) participó en el programa y el grupo control (15 sujetos) no lo hizo. Los resultados indicaron que los pacientes del grupo experimental redujeron su ansiedad y la medicación de forma estadísticamente significativa. Igualmente disminuyó el grado de depresión, aunque en este caso las diferencias rozaron la significación estadística. En cuanto al dolor, no hubo diferencias entre los dos grupos.

Dado que la investigación la llevamos a cabo con un número reducido de sujetos, creímos conveniente corroborar nuestros resultados realizando una nueva investigación que aquí presentamos con un diseño diferente (intrasujeto). Como ya hemos descrito, en nuestro primer trabajo utilizamos un grupo experimental y un grupo control. Este tipo de diseño tiene un inconveniente de tipo ético. Cuando se hipotetiza que un programa o terapia es efectivo basándose en evidencias previas, resulta éticamente incorrecto no permitir que un grupo de pacientes (grupo control) se beneficie de sus posibles efectos positivos. Por ello, el presente estudio se llevó a cabo con el grupo control del estudio anterior salvando así este inconveniente.

En la investigación que presentamos a continuación nos propusimos como segundo objetivo evaluar si los efectos del programa se mantenían transcurridos tres meses después del mismo. Así pues, los objetivos de la presente investigación fueron dos:

1. Corroborar la eficacia de un programa interdisciplinar.

2. Comprobar si sus efectos se mantienen transcurridos tres meses después del mismo.

MATERIAL Y MÉTODOS

El presente trabajo se llevó a cabo en la Clínica del Dolor del Consorcio Hospitalario Parc Taulí (Sabadell, Barcelona), una vez aceptado el proyecto del mismo por parte del Comité de Investigación.

La selección de los pacientes se inició en septiembre de 2001 y finalizó en noviembre de 2001.

Los criterios de selección fueron los siguientes:

-Presentar dolor crónico de espalda.

-Tener una edad comprendida entre 18 y 75 años.

-Poseer un nivel medio de comprensión lectora y oral.

-No estar bajo tratamiento psiquiátrico.

-Dar su consentimiento por escrito para participar en la investigación.

Los 30 primeros sujetos entrevistados que cumplieron estos requisitos pasaron a formar parte de la muestra del primer estudio del cual queremos corroborar sus conclusiones (12). En dicho estudio 13 sujetos formaron parte del grupo experimental y 15 sujetos del grupo control. El presente estudio, como ya hemos apuntado, se realizó con los 15 sujetos del grupo control del trabajo anterior. Uno de los sujetos abandonó el programa por lo que la muestra final estuvo compuesta por 14 pacientes: 8 mujeres y 6 hombres con edades comprendidas entre 40 y 68 años (M=55,4; DE: 9,9). Respecto a las patologías: 6 lumbalgias y 8 radiculopatías lumbares. En cuanto al nivel de estudios: el 92,9% poseía estudios primarios y el 7,1% estudios medios. En la variable "ocupación", nos encontramos que la mayoría de los pacientes (71,4%) eran desempleados, 7,1% empleados, 7,1% jubilados y 14,3% amas de casa. Por último, en cuanto al estado civil, la gran mayoría (85,7%) estaban casados, 7,1% solteros y 7,1% viudos.

Todos los sujetos participaron en el programa educativo interdisciplinar.

El programa consistió en 11 sesiones semanales. Seis sesiones se llevaron a cargo por psicólogas (3 en grupo y 3 individuales). Y las cinco restantes fueron sesiones llevadas a cabo en grupo, a cargo de: anestesistas, traumatólogos, trabajadoras sociales, fisioterapeutas y sexólogas (una sesión cada profesional). La duración de las sesiones era de aproximadamente una hora.

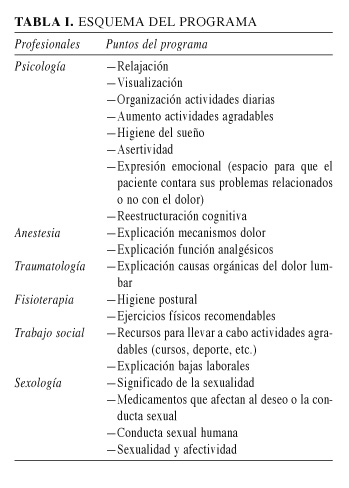

Los puntos que se trataron en cada sesión los resumimos en la Tabla I.

En todas las sesiones, se entregaba material por escrito de los temas tratados en la misma. Al finalizar las sesiones se animaba a los pacientes a que pusieran en práctica los consejos o técnicas explicados. En las posteriores sesiones individuales se les preguntaba si habían aplicado las técnicas. En caso afirmativo, se reforzaba con aprobación su conducta y, en caso negativo, se discutía con los pacientes los motivos del no seguimiento de las técnicas enseñadas.

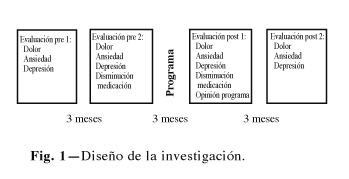

Para evaluar la efectividad del programa se utilizó un diseño intrasujeto de medidas repetidas. Concretamente se llevaron a cabo 4 evaluaciones: 2 antes del programa y 2 después del mismo. El periodo de tiempo que transcurría entre evaluaciones era de tres meses. Para comprender de forma más gráfica este diseño véase la Figura 1. Como puede verse en esta figura, en los 4 momentos se evaluaron el dolor, la ansiedad y la depresión, en las evaluaciones segunda y tercera se evaluó asimismo la reducción de la medicación analgésica, y en la tercera evaluación se registró la opinión que a los pacientes les merecía el programa.

A continuación se describe cómo se evaluaron dichas variables:

- Ansiedad mediante el STAI (State-Trait Anxiety Inventory) (13). Únicamente se utilizó la versión que evalúa la ansiedad estado.

- Depresión mediante el inventario de depresión de Beck (14).

- Dolor. El dolor se evaluó mediante el apartado A del cuestionario WOCAM (15). La puntuación de este cuestionario se obtiene por la suma de cinco escalas de cinco puntos donde se pregunta: ¿cuánto dolor sufre?: 1) al andar por terreno llano; 2) al subir o bajar escaleras; 3) tumbado en la cama; 4) al estar sentado; y 5) al estar de pie. Los cinco puntos de cada respuesta eran: 1) ninguno; 2) poco; 3) bastante; 4) mucho; y 5) muchísimo. Así pues, la puntuación podía oscilar entre 5 y 25 puntos.

- Medicación: esta variable se registró de una forma dicotómica. Se preguntó a los pacientes si habían disminuido la toma de medicación analgésica. Se registró si la respuesta era positiva o negativa.

- Opinión acerca del programa educativo interdisciplinar. Se evaluó, al finalizar el programa, la opinión sobre la utilidad del mismo. La pregunta que se formuló fue: "¿en qué medida cree que las sesiones a las que ha asistido le han servido para?:"

• Aumentar las actividades que realiza.

• Controlar más su vida.

• Aplicar en mayor medida los conocimientos de higiene postural.

• Relacionarse mejor con las demás personas.

• Tener un punto de vista más positivo ante la vida.

• Organizar mejor su tiempo.

• Entender mejor su dolor.

Las respuestas se registraban en escalas de 5 puntos: 1) nada; 2) poco; 3) moderadamente; 4) bastante; y 5) mucho.

Igualmente para conocer la opinión respecto a la efectividad del programa se formuló una única pregunta:

"¿Recomendaría la asistencia a estas sesiones a otras personas que estuvieran en su misma situación?".

1) Seguro sí; 2) probablemente sí; 3) no sé; 4) probablemente no; y 5) seguro no.

Los análisis estadísticos se llevaron a cabo con el paquete estadístico SPSS 11.0.

Los análisis estadísticos que se emplearon fueron los siguientes:

- Para evaluar si existían diferencias entre los cuatro momentos de evaluación en las variables: ansiedad, dolor y depresión se llevó a cabo un análisis factorial de la variancia de medidas repetidas.

- Con el fin de averiguar si había diferencias en cuanto a la toma de medicación antes y después del programa se empleó la prueba no paramétrica de McNemar.

- El análisis de la opinión de los sujetos respecto al programa fue de tipo descriptivo (porcentajes).

RESULTADOS

1. Evolución de la ansiedad, depresión y dolor durante las cuatro evaluaciones (antes y después del programa).

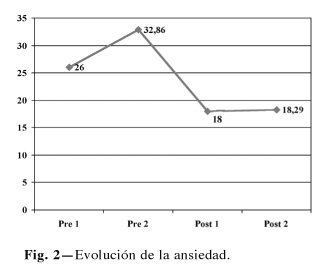

Ansiedad

En la Figura 2 puede observarse la evolución de la ansiedad. Como vemos antes del programa, la ansiedad presentaba un ligero aumento. Esta tendencia queda interrumpida cuando se aplica el programa, en este momento se puede observar cómo disminuye. A los tres meses después de finalizar el tratamiento, el nivel de ansiedad se mantiene. Para el análisis inferencial de la evolución de la ansiedad, la brevedad de la serie de observaciones disponible nos ha llevado a optar por un modelo de análisis factorial de la variancia de medidas repetidas de forma que el primer factor del modelo representa la variabilidad atribuible a la introducción del tratamiento. Los resultados indican que el programa educativo produce un cambio a nivel de respuesta sginificativo (F=16,43; gl1 =1; gl2=13; p=0,001).

Con el fin de profundizar en mayor medida en los datos y acercarnos más a la realidad, realizamos un análisis más individualizado, mediante el que intentamos contestar: ¿cuántos pacientes logran disminuir su ansiedad? Para responder esta pregunta analizamos para cada uno de los sujetos, las diferencias entre la ansiedad antes del programa (la media entre las dos evaluaciones previas) y la ansiedad después del mismo (la media de las dos evaluaciones posteriores). Los resultados indicaron que 11 pacientes disminuyeron su ansiedad, mientras 3 sujetos la aumentaron. La siguiente pregunta que nos formulamos fue: ¿son las disminuciones clínicamente significativas? Según el STAI las personas, en cuanto a su nivel de ansiedad, pueden clasificarse en: 1) normal; 2) indicios; y 3) patología. Teniendo en cuenta esta clasificación, de los 11 sujetos que disminuyeron su ansiedad, 8 lo hicieron de forma clínicamente significativa. Un paciente diagnosticado de ansiedad patológica finalizó con un diagnóstico de indicios de ansiedad, seis pacientes inicialmente con ansiedad patológica pasaron a la normalidad y un paciente con indicios de ansiedad finalizó el programa con diagnóstico de normalidad. Los tres sujetos que aumentaron su ansiedad no lo hicieron de forma clínicamente significativa.

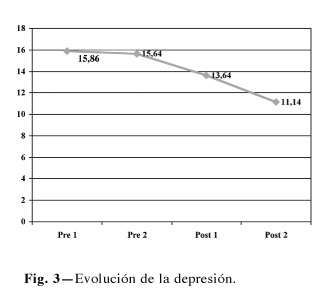

DEPRESIÓN

La evolución de la depresión la podemos ver en la figura 3. Como puede observarse, parece que desde la evaluación 2 (justo antes del programa) hasta la evaluación 4, la depresión tiene tendencia a disminuir. Parece como si a partir del momento en que se aplica el programa la depresión tiende a disminuir, y esta tendencia sigue hasta tres meses después del mismo. Para el análisis inferencial de la evolución de la depresión, realizamos un análisis factorial de la variancia de medidas repetidas de forma que el primer factor del modelo representa la variabilidad atribuible al programa. Los resultados indican que el programa educativo produce un cambio a nivel de respuesta significativo (F=6,83; gl1=1; gl2=13; p=0,021).

En el caso de la depresión, también realizamos análisis a nivel más individual y clínico, partiendo de las diferencias para cada caso encontradas entre las evaluaciones realizadas antes y después del programa en cuanto a los niveles de depresión. El nivel de depresión anterior al programa también lo conseguimos calculando la media de las puntuaciones obtenidas en los dos momentos previos al programa y el nivel de depresión posterior calculando la media de las dos últimas evaluaciones. Los resultados nos indicaron que 10 de los casos disminuyeron su depresión y 4 aumentaron. Según las puntuaciones del cuestionario de depresión (Beck) las personas se pueden clasificar en: 1) normales; 2) leves; 3) moderadas; y 4) patológicas. Partiendo de esta clasificación 5 de los 10 pacientes mostraron disminuciones clínicamente significativas (4 pacientes pasaron de una depresión leve a la normalidad y 1 con depresión moderada finalizó con un diagnóstico de normalidad). Los 4 sujetos que aumentaron la depresión no lo hicieron de forma clínicamente significativa.

Dolor

En la Figura 4, donde podemos ver resumidos los datos respecto a la evolución del dolor, podemos observar cómo el dolor tiene tendencia a disminuir desde la primera evaluación. Con el fin de analizar la evolución del dolor optamos una vez más por un análisis factorial de la variancia de medidas repetidas. Los resultados indican que el programa produce un cambio significativo (F=35,36; gl1=1; gl2=13; p=0,000).

Si analizamos estos datos a nivel más individual, mediante las diferencias que hay entre las medias de las evaluaciones previas al programa y las medias de las evaluaciones posteriores, nos encontramos que 13 sujetos muestran una disminución del dolor y en 1 sujeto el dolor permanece con la misma puntuación. Respecto a esta variable, no podemos analizar si los cambios son clínicamente significativos, puesto que el cuestionario utilizado no emplea ningún baremo para clasificar las puntuaciones.

2. Toma de medicación analgésica.

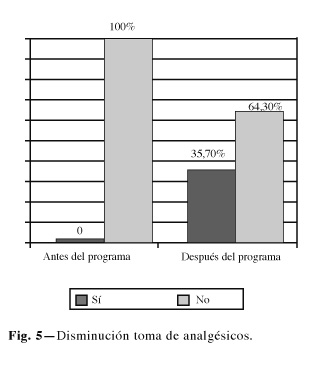

En la segunda evaluación (antes del programa), tal y como se ha descrito previamente, se preguntó a los pacientes si durante las últimas semanas habían disminuido la toma de medicación. En este momento ninguno de los sujetos informó de reducción alguna. Sin embargo, cuando esta pregunta se repitió en la evaluación realizada justo al acabar el programa, el 35,7% de sujetos afirmaron haber reducido su medicación (Fig. 5). Con el fin de analizar estadísticamente este cambio, aplicamos la prueba no paramétrica de McNemar, obteniendo una significación exacta bilateral p=0,063.

3. Opinión sobre la efectividad de la terapia.

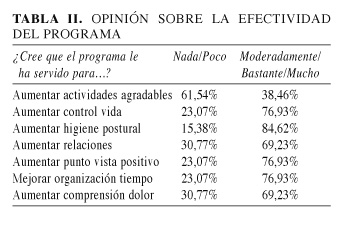

Las opiniones de los pacientes respecto a la efectividad de la terapia se encuentran resumidas en la tabla II. Concretamente en esta tabla y tal como ya se apuntado anteriormente, se recogen las respuestas a la pregunta: "¿cree que el programa le ha servido para…?" En el caso de la opción de respuesta "aumento de actividades agradables" solamente un 38,46% de los sujetos indican que el programa ha resultado útil a este respecto. Sin embargo, en todos los puntos siguientes, la mayoría de los sujetos (del 69,23 al 84,62%) han respondido que el programa les ha sido de utilidad. Esto es, parece que el programa a la mayoría de pacientes les ha resultado eficaz para aumentar: el control que ejercen en su vida, la higiene postural, las relaciones interpersonales, el punto de vista positivo, la organización del tiempo y la comprensión del dolor.

A los pacientes también se les preguntó: "¿Recomendaría la asistencia a estas sesiones a otras personas que estuvieran en su misma situación?" En una escala de 5 puntos, el 100% de los sujetos respondió: "seguro que sí".

DISCUSIÓN

Los resultados de la investigación que nos propusimos corroborar (12) indicaron que existían diferencias significativas en cuanto a la ansiedad, entre el grupo control y el experimental. Así pues, concluimos que el programa resultaba efectivo para la reducción de la ansiedad. Los resultados que hemos obtenido en el presente trabajo mediante el diseño intrasujetos nos indican que, en el momento que se aplica el programa, la ansiedad decrece. Por tanto, estos resultados también parecen mostrar que el programa tiene efectos positivos en cuanto a la ansiedad, apoyando así los resultados del estudio anterior. Los datos actuales nos permiten afirmar asimismo que aunque una vez terminado el programa el nivel de ansiedad parece mantenerse.

En cuanto a la depresión, la investigación anterior también arrojó diferencias entre el grupo experimental y el control. Estas diferencias, aunque rozaron la significación estadística, no la alcanzaron. Por este motivo, no pudimos concluir de forma muy taxativa que el programa ejercía efectos beneficiosos para la depresión. No obstante, a través del diseño intrasujetos de la investigación actual, hemos podido comprobar cómo en el periodo en el que se aplica el programa la disminución de la depresión es mayor que durante el tiempo que no se aplica. Por tanto, ahora podemos afirmar con más seguridad que el programa parece efectivo para disminuir la depresión. Además también podemos concluir que los efectos parecen mantenerse e incluso incrementarse ligeramente a los tres meses tras la finalización del programa.

Los resultados en cuanto al dolor se refiere, a primera vista, parecen contradictorios entre los dos estudios. En el primer estudio, pudimos observar que mientras el dolor disminuía en el grupo experimental, lo mismo ocurría en el grupo control y en la misma medida. Esto es, los dos grupos presentaban una casi identica disminución del dolor. Por tanto, concluimos que el programa no era efectivo para lograr una reducción del dolor. En cambio, en el presente estudio podemos comprobar cómo existen diferencias significativas entre el dolor pretratamiento comparado con el dolor que muestran después del mismo y por tanto, podríamos concluir que el programa es eficaz en cuanto a reducción de dolor se refiere. Sin embargo preferimos ser precavidos; si nos fijamos en la Figura 4 atentamente podemos observar que la introducción del programa no conlleva ningún cambió en cuanto a la forma de "comportarse" del dolor. Esto es, entre las medidas pre-1 y pre-2 observamos una tendencia a la disminución, y entre las medidas post-1 y post-2 también. La introducción del programa no produce ningún efecto en la tendencia. Teniendo en cuenta este efecto nulo sobre la tendencia y los resultados de la anterior investigación en la que no se observaron cambios, no nos atrevemos a asegurar que la disminuición estadísticamente significativa entre los dos momentos pre y los dos momentos post sea debida a la introducción del programa y no al simple paso del tiempo.

En el primer estudio, cuando evaluamos la toma de medicación analgésica, pudimos observar que mientras en el grupo control ningún sujeto reducía la toma de medicación, en el grupo experimental el 38,5% de los pacientes reducían la medicación. En el presente trabajo, hemos comprobado que mientras los sujetos no son sometidos al programa, ninguno reduce la toma de analgésicos; mientras que una vez finalizado el mismo, el 35,7% mostraba disminución. En este caso, los resultados de ambos estudios son muy similares, permitiéndonos concluir que aunque en la mayoría de los sujetos el programa no permite la reducción del los analgésicos, aproximadamente entre un 35-38% de los sujetos sí se puede beneficiar en este aspecto.

Nos gustaría destacar que el 100% de los sujetos respondió que recomendaría este programa a pacientes como él. Esto nos hace pensar que todos los pacientes en mayor o menor medida se han beneficiado de alguno de los múltiples aspectos que se han tratado en el programa. De hecho, los comentarios de los pacientes iban en este sentido.

Igualmente queríamos subrayar que solamente 1 paciente no asistió al programa. Uno de los inconvenientes más graves de las técnicas interdisciplinares es que muchos pacientes no quieren someterse a las mismas o una vez iniciadas abandonan la terapia (16). Por ello, el hecho de que solamente un paciente no acabara el programa nos parece un indicador más de la eficacia del mismo.

Parece pues que nuestros resultados confirman otros estudios donde se muestra la efectividad de las técnicas interdisciplinares para el tratamiento del dolor crónico (3-9).

Aunque el hecho de haber obtenido resultados similares con dos diseños metodológicos distintos proporciona más solidez a nuestras conclusiones, creemos que sería conveniente aumentar el tamaño muestral para obtener resultados estadísticamente más significativos.

No existen muchos estudios que analicen si los efectos se mantienen a lo largo del tiempo. Nuestros resultados nos permiten afirmar que los efectos se mantienen a los tres meses tras el programa. Son necesarios más estudios que investiguen el mantenimiento de los beneficios a más largo plazo.

Además de ello y paralelamente a las investigaciones más aplicadas donde se intenta comprobar la eficacia de distintas técnicas, se llevan a cabo innumerables trabajos de tipo más básico con el fin de comprobar qué variables psicológicas afectan o modulan el dolor crónico (17). Ambos tipos de investigaciones se deben nutrir mutuamente. En este sentido una de las aportaciones que podría derivarse de esta interrelación es la siguiente: dado que las investigaciones más básicas han demostrado que una de las variables psicológicas que parece tener más efectos negativos sobre el dolor es el catastrofismo (los individuos que tienen una visión catastrofista de su dolor son aquellos que evalúan su dolor como incontrolable, exageran las propiedades amenazantes del estímulo doloroso y no pueden apartar su mente del dolor) (18,19), los programas interdisciplinares deberían intentar manipular esta variable. En nuestro programa hemos tratado esta variable indirectamente (especialmente al aplicar la reestructuración cognitiva), pero creemos que podríamos aumentar los beneficios del mismo si se tratara más exhaustivamente. Por ello, desde aquí no sólo animamos a que se apliquen técnicas interdisciplinares sino también a que un capítulo especial dentro de estos programas se dedique a la manipulación de esta variable. Sharp, en uno de sus artículos, expone de forma muy detallada cómo conseguir la disminución del catastrofismo (19).

En futuros estudios sería igualmente interesante comprobar qué tipo de pacientes se benefician en mayor medida de este tipo de programa teniendo en cuenta tanto su diagnóstico médico (lumbalgia, radiculopatía, etc.) como su estado psicológico inicial.

Para concluir, sólo nos queda animar desde aquí a que los programas interdisciplinares se empleen más en los hospitales de nuestro país.

AGRADECIMIENTOS

Quiero agradecer al Dr. Tomás Blasco del Área de Psicología Básica (UAB) su atenta revisión del manuscrito y a la Dra. Mónica Pintanel (Área de Psicología Básica -UAB-) su ayuda y asesoramiento en todos los aspectos relacionados con las técnicas de relajación empleadas.

| CORRESPONDENCIA: Jenny Moix Profesora Titular Grupo de Investigación en Estrés y Salud (GIES) Área de Psicología Básica Facultad de Psicología Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) 08193 Bellaterra Tel.: 935813176 e-mail: jenny.moix@uab.es http://seneca.uab.es/jennymoix |

BIBLIOGRAFÍA

1. Catala E. Prevalence of pain in the Spanish population: telephone survey in 5000 homes. Eur J Pain 2002; 6 (2): 133-40. [ Links ]

2. Gómez A, Méndez FX. Aspectos actuales en la prevención de las lumbalgias. Psicol Conduc 2000; 8 (1): 99-115. [ Links ]

3. Claiborne N. Measuring quality of life changes in individuals with chronic low back conditions: a back educaciton program evaluation. Eval Program Plann 2002; 25 (1): 61-70. [ Links ]

4. Collado A, Torres X, Arias A, Cerad D, Vilarrasa R, Valdés M, et al. Eficacia del tratamiento multidisciplinario del dolor crónico incapacitante del aparato locomotor. Med Clin 2001; 117: 401-5. [ Links ]

5. Esteban S. El dolor crónico y su abordaje interdisciplinar desde una residencia asistida. Dolor 1999; 14: 193-210. [ Links ]

6. Loeser JD, Melzack R. Pain an overview. Lancet 1999; 353 (9164 8): 1607-9. [ Links ]

7. Becker N, Sjogren P, Bech P, Olsen AK, Eriksen J. Treatment outcome of chronic non-mailignant pain patients managed in a Danish multidisciplinary pain centre compared to general practice: a randomised controlled trial. Pain 2000; 84: 203-11. [ Links ]

8. McCracken LM, Gross RT. The role of pain-related anxiety reduction in the outcome of multidisciplinary treatment for chronic back pain: preliminary results. J Occup Rehab 1998; 8 (3): 179-89. [ Links ]

9. Guzmán J, Esmail R, Karjalainen K, Malmivara A, Irvin E, Bombardier C. Multidisciplinary rehabilitation for chronic low back pain. Br Med J 2001; 322: 1511-6. [ Links ]

10. Biurrun A, Jusué G. Presentación de un protocolo de tratamiento psicológico (grupal cognitivo-conductual) en pacientes con dolor crónico en Navarra. Anal Sistem Sanit Navarra 1998; 21 (1): 1-10. [ Links ]

11. Górriz F, Garrido E, Andueza A. El tratamiento psicológico del dolor crónico. Huarte San Juan Psicol Pedagog 1999; 4-5: 175-96. [ Links ]

12. Moix J, Cañellas M, Osorio C, Bel X, Girvent F, Martos A. Eficacia de un programa educativo interdisciplinar en pacientes con dolor de espalda crónico. Dolor 2003; 18(3): 149-57. [ Links ]

13. Spielberger ChD, Gorsuch RL, Lushene RE. Cuestionario de ansiedad estado-rasgo. Manual (N. Seisdedos, Trad.). Madrid: TEA, 1982. [ Links ]

14. Beck AT, Ward CH, Mendelson M, Mock J, Erbaugh J. An inventory for measuring depression. Arch Gen Psychiatr 1961; 4: 561-71. [ Links ]

15. Badia X, Salamero M, Alonso J, Ollé A. La medida de la salud. Guía de escalas de medición es español. Barcelona: PPU, 1996. [ Links ]

16. Strong J, Westbury K, Smith G, Mckenzie I, Ryan W. Treatment outcome in individuals with chronic pain: is the pain stages of change questionnaire a useful tool? Pain 2002; 97 (1-2): 65-73. [ Links ]

17. Moix J. Análisis de los factores psicológicos moduladores del dolor crónico benigno. Anu Psicol (En prensa). [ Links ]

18. Esteve R, Ramírez C, López AE. Aspectos emocionales en el dolor. Actualizaciones Dolor 2001; 2 (4): 252-61. [ Links ]

19. Thorn BE, Bothby JL, Sullivan MJL. Targeted treatment of catastrophizing for the management of chronic pain. Cogn Behav Pract 2002; 9 (2): 127-38. [ Links ]