Mi SciELO

Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Accesos

Accesos

Links relacionados

-

Citado por Google

Citado por Google -

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO -

Similares en Google

Similares en Google

Compartir

Gerokomos

versión impresa ISSN 1134-928X

Gerokomos vol.24 no.2 Barcelona jun. 2013

https://dx.doi.org/10.4321/S1134-928X2013000200005

COMUNICACIONES BREVES

Relación entre la obesidad visceral y el dolor crónico en ancianos institucionalizados sin deterioro cognitivo

Visceral obesity and chronic pain in the institutionalized elderly without cognitive impairment

Isabel Alonso Becerra, Manuel Gandoy Crego y José Caamaño Ponte

Departamento de Enfermería de la Universidad de Santiago de Compostela. España

Dirección para correspondencia

RESUMEN

El papel químico-metabólico que ejerce la obesidad visceral en la intensidad del dolor abre un nuevo campo de actuación para el profesional enfermero, donde el manejo del dolor es posible más allá de las medidas farmacológicas.

Mediante un estudio descriptivo y transversal, se establecen relaciones significativas entre la incidencia del dolor crónico en ancianos institucionalizados y la obesidad visceral.

La obesidad visceral está presente en un amplio número de ancianos con dolor crónico, influyendo negativamente en la calidad de vida del sujeto, lo que abre un campo de intervención enfermera en la esfera no farmacológica.

Palabras clave: Dolor crónico, ancianidad, obesidad visceral, intervención enfermera.

SUMMARY

The chemical-metabolic role exerted visceral obesity in the intensity of pain opens a new field of action for the professional nurse, where pain management is possible beyond pharmacological measures.

Through a descriptive study, establishing meaningful relationships between the incidences of chronic pain in institutionalized elderly and visceral obesity.

Visceral obesity is present in a large number of elderly with chronic pain, negatively affecting the quality of life of the subject, which opens a field of nursing intervention in the area non-pharmacological.

Key words: Chronic pain, elderly, visceral obesity, nursing intervention.

Introducción

La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (IASP) define el dolor como "una experiencia sensitiva y emocional desagradable, asociada a una lesión tisular real o potencial o descrito como si dicha lesión se hubiera producido" (1-3), siendo un síntoma multifacético y sometido a la subjetividad de quien lo sufre (4). El dolor crónico es aquel que se prolonga por un tiempo mayor de tres meses, por lo que las actividades cotidianas y la calidad de vida de la persona son alteradas, tal y como sugieren Mäntyselkä y cols. (5) y Becker y cols. (6).

Múltiples estudios se han realizado sobre la prevalencia del dolor crónico, entre ellos Ospina y cols. (7) establecen la prevalencia media del dolor en el 32%. Catalá y cols. (8), estudiando la población española, cifran la incidencia en el 23%. Otros estudios internacionales (9, 10), marcan una incidencia de dolor crónico entre el 19% y el 35%. Como en la mayoría de investigaciones, los mayores de 65 años solo representan entre el 7% y el 17% de la muestra (11), lo que indica la necesidad de un estudio enfocado a la población anciana.

La influencia de la obesidad en el dolor crónico no se centra tanto en el exceso de grasa corporal como en la distribución de la misma, estando la obesidad visceral asociada a múltiples alteraciones metabólicas. El perímetro abdominal (PA) es una medida propuesta por la Federación Internacional de la Diabetes (IDF) (12), que establece los parámetros en cuanto criterios de obesidad víscero-abominal. Así, la obesidad visceral se ha demostrado como un factor íntimamente relacionado con la incidencia del dolor crónico y el aumento de la intensidad del mismo, siendo más común entre aquellos que sufren exceso de peso (13).

Libby y cols. (14) y Blomgarden (15) indican en sus estudios como los adipocitos, aumentados en número y tamaño en la obesidad abdominal, segregan marcadores químicos inflamatorios, en especial interleucina-6 (IL-6), principal activador del dolor nocioceptivo. Así, como indica Mäntyselkä y cols. (16), se observa una mayor prevalencia de dolor crónico entre la población que sufre obesidad, al afectar esta directamente sobre su génesis e intensidad.

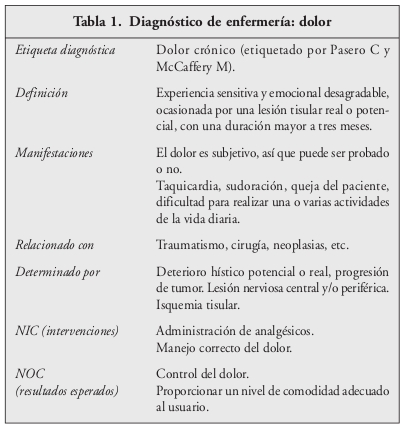

Debemos recordar que el dolor es un diagnóstico de enfermería descrito por la North American Nursing Diagnosis Assotiation (NAN-DA) (17). Esta es una etiqueta compleja y llena de matices, donde múltiples intervenciones se unen a un único objetivo, el correcto manejo del dolor (Tabla 1). Así, la práctica de la enfermería basada en la evidencia demanda el estudio del dolor crónico.

Material y métodos

1. Objetivos

• Incidencia del dolor crónico en ancianos, sin deterioro cognitivo, institucionalizados.

• Incidencia de obesidad visceral en los mayores estudiados.

• Establecer relaciones entre las variables estudiadas.

2. Tipo de investigación

La investigación realizada es un estudio de tipo descriptivo y transversal, cuya toma de datos se ha realizado de forma retrospectiva y observacional.

La recogida de datos se llevó a cabo mediante un muestreo aleatorio y estratificado durante los meses de abril y mayo de 2010, siempre previo a información completa al sujeto a estudio y firma de consentimiento informado.

3. Tamaño muestral

La población participante en el estudio está compuesta por mayores institucionalizados en el área metropolitana de A Coruña, sin deterioro cognitivo y con queja de dolor crónico.

El tamaño muestral se basa sobre una población total de 256 mayores sin deterioro cognitivo, de los cuales 69 sufren de dolor crónico. Se ha analizado una muestra representativa de 30 personas a estudio, calculada de manera aleatoria y estratificada, en función de una seguridad del 98% y una precisión del 2%.

4. Instrumento de valoración

La investigación se llevó a cabo mediante un cuestionario diseñado y validado a tal efecto, donde se recogen los datos establecidos según los objetivos del estudio:

• Valoración sociodemográfica del anciano.

• Valoración del dolor crónico en cuanto a intensidad, características y manejo.

• Valoración del PA cuantificado en centímetros y cualificado según los criterios de la IDF para población caucásica.

5. Análisis estadístico

Los datos recogidos en el trabajo de campo se trataron como variables continuas, y se analizaron mediante dos grupos de medidas; tendencia central (media y mediana) y dispersión (desviación estándar).

La significancia estadística se ha constatado mediante pruebas de t de Student, estableciendo una seguridad ya mencionada del 98%. Se han correlacionado las diferentes variables estudiadas entre sí mediante el índice de correlación de Pearson.

Resultados

1. Dolor crónico y sus características

El dolor crónico está presente en el 27% de los ancianos institucionalizados, sin deterioro cognitivo, en el área metropolitana de A Coruña, con un grado de fuerza de moderado/intenso y presentando un tiempo medio de evolución superior a los dos años. De ellos, el 78% está representado por mujeres, con una edad media de 82 años; ambos datos se muestran estadísticamente significativos.

La localización anatómica más frecuente se sitúa en los miembros inferiores, 34% y espalda, 17%. Llama la atención la especial localización femenina de os cadrís, cintura pélvica, referidos a dolor por artrosis de cadera, con un 31%.

El 87% de los ancianos toma algún tipo de analgésico para tratar su dolor, siendo el más empleado el paracetamol (40%). Se establece un porcentaje de alivio del 52%.

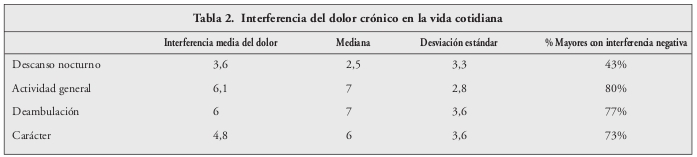

Siendo medida la interferencia del dolor en la vida cotidianas del sujeto mediante una escala de 0 a 10 (siendo una interferencia no aceptable o negativa aquella que puntúa mayor de 3), se aprecian elevados porcentajes en tres de los cuatro ítems valorados (Tabla 2).

Se establece como característica estadísticamente significativa la interferencia negativa del dolor crónico en la deambulación del anciano y el desarrollo de la actividad general.

El 93% de los ancianos consultados manifiesta que el dolor ha cambiado negativamente sus vidas; un dato estadísticamente significativo.

En cuanto al índice de manejo del Dolor, se observa un índice medio de -0,4, donde el 57% de los mayores consultados tienen prescrita analgesia insuficiente para el dolor que describen.

2. Incidencia de obesidad visceral

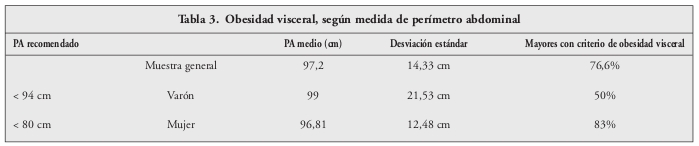

La medida del perímetro abdominal en la muestra estudiada supera, en ambos sexos, los criterios de obesidad visceral establecidos por la IDF12, siendo:

• Mujer: perímetro mayor de 80 cm.

• Varón: perímetro superior a 94 cm.

Como se observa en la Tabla 3, un gran número de ancianos con dolor crónico presentan un perímetro abdominal que supera ampliamente las recomendaciones de la Asociación Internacional de la Diabetes.

En el caso concreto de la población femenina, se observa una alta incidencia de obesidad visceral, comprobándose como estadísticamente significativa la asociación de las dos variables a estudio: dolor crónico y obesidad visceral.

3. Influencia de la obesidad visceral en el dolor crónico y sus características

El perímetro abdominal aumenta con la edad, tal y como revela el índice de correlación de Pearson. Aunque la correlación entre perímetro abdominal y tiempo de evolución del dolor o intensidad del mismo es prácticamente nula.

El aumento del perímetro abdominal influye negativamente en el porcentaje de alivio de los analgésicos administrados.

La calidad de vida percibida por el sujeto con dolor crónico disminuye en aquellos con aumento de obesidad visceral.

Se establece una correlación positiva entre el perímetro abdominal y la interferencia negativa del dolor en la deambulación, no siendo así en cuanto al desarrollo de la actividad general.

Discusión

El dolor crónico es, como se describe anteriormente, una entidad clínica que afecta a un porcentaje elevado de la población anciana, sin deterioro cognitivo, institucionalizada.

Comparando los resultados obtenidos con los diferentes estudios mencionados se aprecia una importante relación entre ellos. Así, Ospina y cols. (7), señala el rango de prevalencia del dolor entre el 10% y el 55%, situando la media del 32%. A nivel estatal, Catalá y cols. (8) sitúa dicha prevalencia en el 23,4%.

En cuanto a estudios realizados en otros países europeos, se observan cifras similares a las obtenidas. En Dinamarca (9), la prevalencia del dolor crónico se establece en el 19%, mientras que en Finlandia (10) alcanza el 35%.

A la "feminización de la vejez" se le une la feminización del dolor, resultado similar a los estudios ya mencionados de Ospina (7) y Catalá (8), así como los de Bassol y cols. (18), Webb y cols. (19) y Ohayon y cols. (20); aunque algunos valoren el hecho como un mero hallazgo estadístico (21).

El tiempo de evolución de 2 años, se suma a la disparidad encontrada en los estudios revisados; desde los 21 meses en el caso de Chiriboga et al. (2006) (22) a los 9 años de Archila et al. (2004) (23).

La obesidad visceral afecta a un número elevado de ancianos con dolor crónico en la muestra analizada, estableciéndose una relación significativa entre ambas variables, tal y como estableció Lipton y cols. (13), al constatar que el dolor crónico es de dos a cuatro veces más común entre las personas que sufren algún tipo de obesidad.

De igual modo, un aumento de la obesidad visceral influye negativamente en el alivio de los analgésicos administrados pues, como comentan Libby y cols. (14) y Blomgarden (15), la IL-6 segregada por los adipocitos, juega un importante papel en la activación de los procesos inflamatorios y el dolor nocioceptivo.

El dolor crónico interfiere con la actividad cotidiana e influye negativamente en la calidad de vida percibida por el sujeto. Así se refleja en este estudio y en las investigaciones revisadas, como las de Mäntyselkä y cols. (5) y Becker y cols. (6), Casals y y cols. (24) y Bassols y cols. (25), respectivamente.

Según los resultados, dicha calidad de vida percibida disminuye sensiblemente según aumenta el perímetro abdominal, estableciéndose una correlación similar en cuanto a la interferencia negativa del dolor sobre la deambulación ya que, como se menciona anteriormente (16), el aumento de los adipocitos afecta directamente sobre la génesis e intensidad del dolor.

Así, desde una óptica enfermera, se descubre al dolor crónico como una entidad clínica insidiosa y generadora de gran dependencia, íntimamente ligada a la obesidad visceral. Afecta a un tercio de la población mayor institucionalizada, lo que lo convierte en un problema de salud muy a tener en cuenta, donde los profesionales de enfermería juegan un importante papel en la detección y manejo del mismo, desde áreas de actuación que van más allá de la simple administración de analgésicos.

Conclusiones

Las conclusiones, referidas según los objetivos establecidos, se resumen en:

1. La incidencia del dolor crónico en ancianos, sin deterioro cognitivo institucionalizados en el área metropolitana de A Coruña es prácticamente un tercio.

a) El dolor crónico afecta a más del 75% de mujeres, mayores de 82 años, con un tiempo medio de evolución superior a dos años.

b) El dolor afecta negativamente a la calidad de vida del sujeto, así como al desarrollo de sus actividades cotidianas.

c) El alivio del dolor así como el manejo del mismo es insuficiente.

2. La incidencia de obesidad visceral en dicha población es superior al 75%.

3. El aumento del perímetro abdominal influye negativamente en el alivio de los analgésicos empleados, la calidad de vida percibida por el sujeto y la interferencia del dolor en la deambulación del mismo.

Bibliografía

1. Acuña M. Dolor crónico no oncológico en el anciano. Universidad Mayor del Uruguay. [ Links ]

2. Puebla F. Tipos de dolor y escala terapéutica de la OMS. Dolor iatrogénico. Oncología 2005; 28: 139-43. [ Links ]

3. Pichardo A. Dolor crónico en el anciano. Foro Inves Trat Dolor Com Mex 2005; 14: 11-5. [ Links ]

4. Romero J, Gálvez R, Ruiz S. ¿Se sostiene la Escalera Analgésica de la OMS? Rev Soc Esp Dolor 2008; 1: 1-4. [ Links ]

5. Mäntyselkä PT, Turunen JHO, Ahonen RS, Kumpusalo EA. Chronic pain and poor self-rated health. JAMA 2003; 290: 2435-42. [ Links ]

6. Becker N, Bondegaard TA, Olsen AK, Sjogren P, Bech P, Eriksen J. Pain epidemiology and health related quality of life in chronic non-malignant pain patients referred to a Danish multidisciplinary pain center. Pain 1997; 73: 393-400. [ Links ]

7. Ospina M, Harstall C. Prevalence of Chronic pain and overview. Alberta Heritage Foundation for Medical Research, Health Technology Assessment. Edmonton, AB; 2002. [ Links ]

8. Catalá E, Reig E, Artes M, Aliaga L, López JS, Segu JL. Prevalence of pain in the Spanish population: telephone survey in 5000 homes. Eur J Pain 2002; 6:133-40. [ Links ]

9. No authors list. QI project cuts patients' chronic pain dramatically. Hosp Peer Rev 2003; 28: 99-100. [ Links ]

10. Mäntyselkä PT, Turunen JHO, Ahonen RS, Kumpusalo EA. Chronic pain and poor self-rated health. JAMA 2003; 290: 2435-42. [ Links ]

11. López A, Iturralde F, Clemencia M, Galindo J. Dolor. En: Tratado de Geriatría para residentes. Madrid: Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, 2007. [ Links ]

12. International Diabetes Federeation (IDF). Disponible en la web: www.ifd.org. [ Links ]

13. Lipton R, McCarthy LH, Bigal ME, Katz M, Derby C. Chronic pain and obesity in elderly people: results from the Einstein Aging Study. J Am Ger Soc 2009; 57: 115-9. [ Links ]

14. Libby P, Ross R. Cytokines and growth regulatory molecules. En: Atherosclerosis and coronary artery disease. Philadelphia: Lippincott-Raven, 1996. [ Links ]

15. Blomgarden ZT. Developments in diabetes and insulin resistance. Diabetes Care 2006; 29: 161-7. [ Links ]

16. Mäntyselkä P, Miettola J, Niskanen L, Kumpusalo E. Chronic pain, impaired glucose tolerance and diabetes: a community-based study. Pain 2008; 137: 34-40. [ Links ]

17. Ackly BJ, Ladwig GB. Manual de diagnósticos de enfermería. Guía para la planificación de los cuidados. 7a ed. Madrid: Elsevier Mosby, 2008. [ Links ]

18. Bassols A, Bochs F, Campillo M, Cañellas M, Baños JE. An epidemiological comparison of pain complaints in the general population of Catalonia (Spain). Pain 1999; 83: 9-16. [ Links ]

19. Webb R, Brammah T, Lunt M, Urwin M, Allison T, Symmons D. Prevalence and predictors of intense, chronic and disabling neck and back pain in the UK general population. Spine. 2003; 28: 1195-202. [ Links ]

20. Ohayon MM, Schatzberg AF. Using chronic pain to predict depressive morbidity in the general population. Arch Gen Psyc 2003; 60: 39-47. [ Links ]

21. Medina-Gutiérrez AA, Hernández-Santos JR, Tenopala S, Torres JC, Rivera G, Cansercor CP y cols. Uso de la estimulación espinal en pacientes con dolor crónico en la Clínica del Dolor del CMN "20 de Noviembre" del ISSSTE. Nuestra experiencia. Rev Soc Esp Dolor 2008; 2: 94-103. [ Links ]

22. Condado NJ. Dolor abdominal de origen parietal: evaluación de la eficacia de la inyección de lidocaína para su tratamiento. Universidad Nacional de la Plata: Facultad de Ciencias Médicas, 1999. [ Links ]

23. Archila E, Camargo D, Jiménez J, Villamizar M. El dolor: una perspectiva epidemiológica. Salud 2004; 36: 2-13. [ Links ]

24. Casals M, Samper D. Efectividad, tolerabilidad y calidad de vida en el tratamiento del dolor crónico no oncológico, con tramadol de liberación controlada en dosis única diaria. Rev Soc Esp Dolor 2004; 11: 129-40. [ Links ]

25. Bassols Farrés A, Bosch Llonch F, Eladi Baños J. Epidemiología del dolor en la población general. Dolor 2000; 15: 149-58. [ Links ]

![]() Dirección para correspondencia:

Dirección para correspondencia:

Isabel Alonso Becerra

C/ Esperanza, 3

15007 A Coruña

E-mail: i_alonso_becerra@yahoo.es