INTRODUCCIÓN

Nadie pone en duda que las úlceras por presión (UPP) son, hoy en día, un importante problema de salud pública a nivel internacional1,2.

Las UPP producen elevados costos para el sistema de salud, y si bien existen medidas de prevención, continúan siendo un problema global que afecta tanto a los recursos humanos como financieros, pese a que se sabe que un alto porcentaje de las mismas se pueden prevenir3.

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) realizó un documento de trabajo sobre salud en 20174 donde afirmaba que las UPP ocupan el 14.° lugar de morbilidad a nivel global y representan el 15% de los gastos en la actividad total de los hospitales. Hauck K et al.5 publicaron una investigación donde afirmaban que, si se comparan los años de vida sana perdidos a causa de los 6 eventos adversos declarados, las UPP representan el mayor valor con 13 780 días de vida perdidos y 1127 días/cama perdidos en hospitales.

Las UPP generan daños graves a la integridad de las personas, y pese a que son un indicador de calidad inherente a la atención brindada por el personal de salud, en Argentina hay escasos datos epidemiológicos y estos no se tienen en cuenta en el check list de las organizaciones más reconocidas que acreditan la calidad de atención y aspectos de seguridad del paciente.

Por este motivo, el Comité de Expertos Enfermeros en Cuidados de UPP y Heridas de la Federación Argentina de Enfermería (CEECUPPYH-FAE) decidió iniciar una estrategia nacional específica acerca del problema de las UPP, “La Maratón Nacional: El primer paso”. Con ella, por primera vez en la historia, la enfermería argentina une sus esfuerzos para destapar la llamada “Epidemia bajo las sabanas”6, siguiendo el ejemplo del Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en Úlceras por Presión y Heridas Crónicas español (GNEAUPP) con el convencimiento de que la obtención, análisis y difusión de datos epidemiológicos nacionales argentinos relacionados con las UPP constituyen una herramienta básica para dimensionar este problema. También para el quiebre de una concepción cultural que las coloca como proceso inevitable y secundario de una persona que transita un proceso de enfermedad en una institución de salud.

Cuando el CEECUPPYH realizó el Primer Congreso sobre Cicatrización de Heridas, bajo el lema “Con las manos de todo el país: Úlceras ni una más”, ya se estaba proyectando su primer Estudio de Investigación como Comité Científico; han pasado 2 años y bajo el lema “Maratón Nacional: El primer paso” presenta el Primer Estudio de Prevalencia de UPP a nivel nacional.

En todas partes hay excepciones, pero aun así hemos encontrado muy buena predisposición por parte de colegas de todo el país. Un gran ejemplo fue la provincia de Chaco, donde por medio de una Resolución Ministerial, la Jefatura Provincial de Enfermería coordinó la recolección de datos junto a otras colegas referentes de la provincia; también se realizó una tarea exitosa en Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero y Entre Ríos. En otras no hubo la misma respuesta a nivel institucional global e incluso de muchos comités de ética; podemos deducir que los motivos van por dos vías: la primera es que en nuestro país los estudios de Enfermería tienen una orientación netamente asistencialista, no se fomenta la investigación durante la carrera de pregrado y, en consecuencia, no estamos familiarizados con los aspectos de aprobación de protocolos de investigación por parte de los diferentes comités, hecho concreto que vuelve muy “engorroso” el pedir las autorizaciones correspondientes. Por otro lado, las instituciones de salud todavía siguen viendo las UPP como un problema secundario que se debe mantener en secreto. De hecho, se esperaba mayor apoyo y colaboración de organizaciones abocadas a la seguridad del paciente y acreditadoras de calidad de atención.

Para finalizar esta introducción, el Comité quiere reforzar el concepto de que el conocimiento epidemiológico constituye la piedra angular para el diseño de políticas sanitarias de prevención como primera línea de defensa. Por este motivo, el CEECUPPYH-FAE, junto a colegas de todo el país, asumió la responsabilidad y compromiso de aunar fuerzas en esta difícil tarea dentro de la estrategia:

Maratón Nacional: El primer paso… para decir ¡¡¡úlceras ni una más!!!

Para ello se planteó, como objetivo general, obtener información epidemiológica sobre las UPP en instituciones de salud de la República Argentina, y como objetivos específicos:

Establecer la prevalencia de pacientes con UPP internados en instituciones de salud públicas y privadas del territorio argentino.

Identificar el riesgo de padecer UPP que tienen los pacientes internados en instituciones de salud públicas y privadas del territorio argentino.

Determinar características demográficas y clínicas de los pacientes prevalentes de UPP.

Determinar las características de las UPP identificadas en los pacientes prevalentes de UPP.

Identificar los aspectos más relevantes de las políticas de las instituciones en relación con las UPP

MÉTODO

De acuerdo con los objetivos planteados para esta investigación, se diseñó un estudio descriptivo observacional transversal (corte de prevalencia) en el que se estudiaron las características de la muestra seleccionada, identificando la ocurrencia del fenómeno y describiendo las variables que lo conforman en un universo definido por los pacientes internados en las instituciones de salud de la República Argentina.

Como criterio de inclusión se consideró a los pacientes con al menos 24 horas de internación en áreas generales, cirugía o áreas de cuidados intensivos en instituciones de salud7. Se excluyó a los pacientes con menos de 24 horas de internación y que no estuviesen ingresados en las áreas mencionadas.

Las variables de estudio fueron seleccionadas teniendo como referencia los datos mínimos establecidos por el European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP)13 para prevalencia, los utilizados en estudios de prevalencia realizados en España por el GNEAUPP6 (2012) y el Conjunto Mínimo Básico de Datos en registros de Úlceras por Presión del GNEAUPP14.

En la tabla 1 se enuncian las variables que se utilizaron en el presente estudio15.

Tabla 1. Características de los estudios seleccionados para el análisis

AGHO: ácidos grasos hiperoxigenados; UPP: úlceras por presión.

Se calculó la prevalencia bruta (pacientes con UPP/total de pacientes) y la prevalencia de úlceras nosocomiales (pacientes lesionados durante la estancia hospitalaria/total de pacientes lesionados), la localización y la gravedad de las UPP y los elementos de prevención utilizados. Se analizaron también el servicio de internación y las características demográficas de los pacientes.

La información fue recogida por personal de enfermería voluntario de cada institución. Se comenzó con una campaña de difusión con un vídeo explicando en qué consistía el estudio e invitando a quienes se quisieran sumar como investigadores a inscribirse como tales. Se maximizó el alcance del estudio difundiendo en redes sociales y diferentes grupos de whatsApp.

Teniendo en cuenta la complejidad y el alcance del estudio, se diseñó un plan de trabajo que constaba de tres fases: inscripción de voluntarios, recepción de datos, armado de la base de datos y análisis de los datos, y enunciado de conclusiones.

En la primera etapa (1/11/17 al 31/5/18) se recabó información sobre cada investigador, que posteriormente fue agregado al grupo de whatsApp creado para el estudio (siempre que hubiera prestado su consentimiento para ello).

En la segunda etapa (si bien originalmente el periodo de recogida de datos fue propuesto para los meses de junio y julio de 2018, la fecha fue porrogada hasta el 15 de agosto del 2018) se fueron recibiendo los datos enviados por cada investigador y se fue armando la base de datos que posteriormente se usó para el análisis.

Mediante un sistema de claves con resolución de colisiones se aseguró el anonimato de los datos, de forma tal que sin contar con la base de claves no es posible relacionar investigadores con instituciones ni datos.

Para la implantación y ejecución del estudio se tuvo en cuenta la practicidad, velocidad de carga, envío de datos y en el ahorro de insumos como el papel, por lo que la recogida de datos se estructuró sobre dos pilares informáticos que fueron el nexo entre investigadores y analistas de datos.

El primer pilar fue una página web. Esta se diseñó para contener toda la documentación pertinente. De esta manera, se logró accesibilidad en tiempo real y se evitó que cada documento involucrado implicase un interminable intercambio de correos electrónicos, con el consecuente retraso y pérdida de información.

Toda la documentación del estudio, instructivos y acceso a la carga de datos estuvieron concentrados en esta página, dando acceso permanente a los investigadores al contenido que pudiesen necesitar. La web daba acceso a 47 documentos (protocolos, guía práctica, guía de contabilización de datos, consentimientos informados, etc.).

Para poder tener una comunicación más fluida, cada investigador registrado fue incluido en un grupo de whatsApp creado para el estudio. Este medio fue utilizado para comunicar novedades, así como para resolver dudas.

El segundo pilar fueron los formularios de carga online. A través de ellos, los investigadores pudieron cargar los datos en tiempo real. Así, mediante un teléfono inteligente o una tableta y con una conexión a internet, pudieron cargar los datos a medida que los fueron observando, y enviarlos al instante para comenzar con un paciente nuevo. Con ello se evitaban papeles y tener luego que cargar los datos, lo que, “a priori”, implicaba perder tiempo y un doble esfuerzo.

Para la tercera etapa (16/8/18 al 28/10/18), los datos de todos los cuestionarios fueron recibidos e incorporados a una base de datos donde se revisaron y se compactó toda la información.

Para el análisis de los datos se utilizó el paquete MS Office 2016 y se emplearon estadísticos de tipo descriptivo.

Con respecto a los principios éticos, el CEECUPPYH-FAE y los demás miembros del equipo interviniente conocían y se comprometieron expresamente a cumplir con los principios éticos de la Declaración de Helsinki, sus modificaciones y las Guías de Buenas Prácticas Clínicas. En el anexo 1 se encuentra una copia del consentimiento informado entregado al paciente.

RESULTADOS

Finalizada la 3.ª etapa del estudio, se recibieron 3.785 cuestionarios. Tras la tabulación de datos, se descartaron duplicados y errores, procesándose un total de 3775 cuestionarios.

Participaron 22 de las 24 provincias de Argentina con un total 200 investigadores voluntarios que relevaron datos. Once meses de trabajo.

Características de las instituciones de salud

Las instituciones de salud representadas en el presente estudio ascienden a 97, de las cuales 69 son públicas y 28 son privadas.

Cuando se consultó sobre la existencia de algún referente/comité/grupo sobre cuidados de la piel, se constató que en el 30% de las instituciones existían. En relación con los protocolos, en el 36% de las instituciones refieren que hay en existencia y en el 60% se realizó algún tipo de capacitación sobre prevención y tratamiento de UPP. En relación con la realización de estudios previos de prevalencia de UPP, solo el 20% de las instituciones había realizado alguno y los participantes refirieron que solo fueron sectoriales o internos (UTI; Clínica Médica).

Características de los pacientes (tabla 2)

Adultos

Del total de 3755 pacientes contabilizados, 3131 (83,38%) pacientes son adultos; de ellos, el 57% está jubilado o en edad de jubilarse (mayores de 60 años).

Para representar las edades con mayor frecuencia se utilizó la clase modal, ya que no se tomaron las edades puntuales, pero se dividieron en intervalos de clase; esta representa el 32,64% de N (61 a 75 años).

En relación con la localización de la unidad de internación que se encontraron en el momento del estudio tenemos:

Internación general: incluye traumatología, cirugía, clínica médica, urología, neurología, neurocirugía, geriatría e internación domiciliaria; está representada por 2175 pacientes (69,47% de los adultos).

Unidad de Terapia Intensiva-Unidad Coronaria: están representadas por 790 pacientes (25,23%).

Internación domiciliaria: pacientes que recibe cuidados en su casa realizados por profesionales; representan 117 pacientes (el 3,74%).

Guardia/Urgencias: pacientes que se encuentran más de 24 horas internados y que debido a una cuestión de falta de camas para internar pertenecen allí); representan 49 pacientes (1,56%).

Con respecto al riesgo de padecer UPP, todos los pacientes fueron evaluados por una escala validada, la escala de Braden, puntuándose a 1630 pacientes (72,50%) dentro del rango de riesgo moderado y alto.

Pediatría

Del total de la población contabilizada: 431 pacientes pertenecen a la categoría de pediatría (11,48%); la mayor frecuencia de los pacientes se encuentra en el rango de edad de entre 31 días y 1 año.

En relación con la unidad de internación pediátrica: 329 pacientes (76,33%) estaban en unidades de internación general pediátrica y 102 (23,67%), en área crítica o intensiva (según la denomine la institución).

Prevalencia de UPP

De los pacientes adultos contabilizados en el momento del estudio (3131 pacientes), 706 presentaron UPP. Esto representa una prevalencia bruta del 22,55%.

Si consideramos a las UPP producidas en el Servicio (nosocomiales), el porcentaje de pacientes con al menos una UPP que se ha producido desde su ingreso es del 48,30% de los pacientes.

De los pacientes pediátricos en el momento del estudio (431 pacientes), 36 presentaron UPP; esto representa una prevalencia bruta del 8,35%.

Si consideramos las UPP producidas en el Servicio, el porcentaje de pacientes prevalentes con UPP nosocomiales asciende al 69,44%.

De los pacientes de Neonatología en el momento del estudio (193 pacientes), 8 presentaron UPP; esto representa una prevalencia bruta del 4,15%. Cabe destacar que todas las lesiones que se registraron fueron producidas en el Servicio.

Características de las UPP

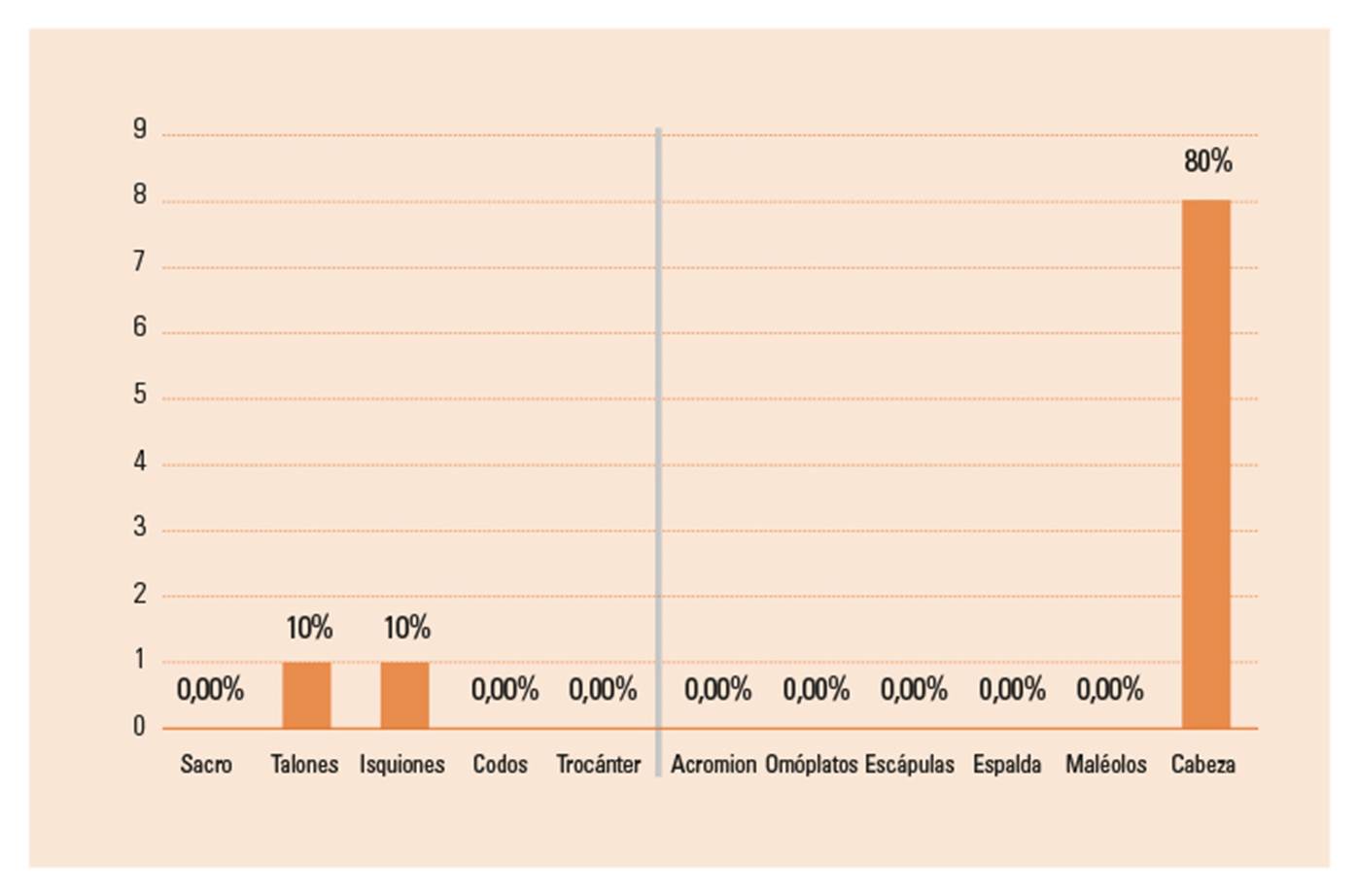

En la figura 1 se puede observar, de forma comparativa entre la población adulta (N = 3131), la ubicación anatómica donde se produjeron las lesiones.

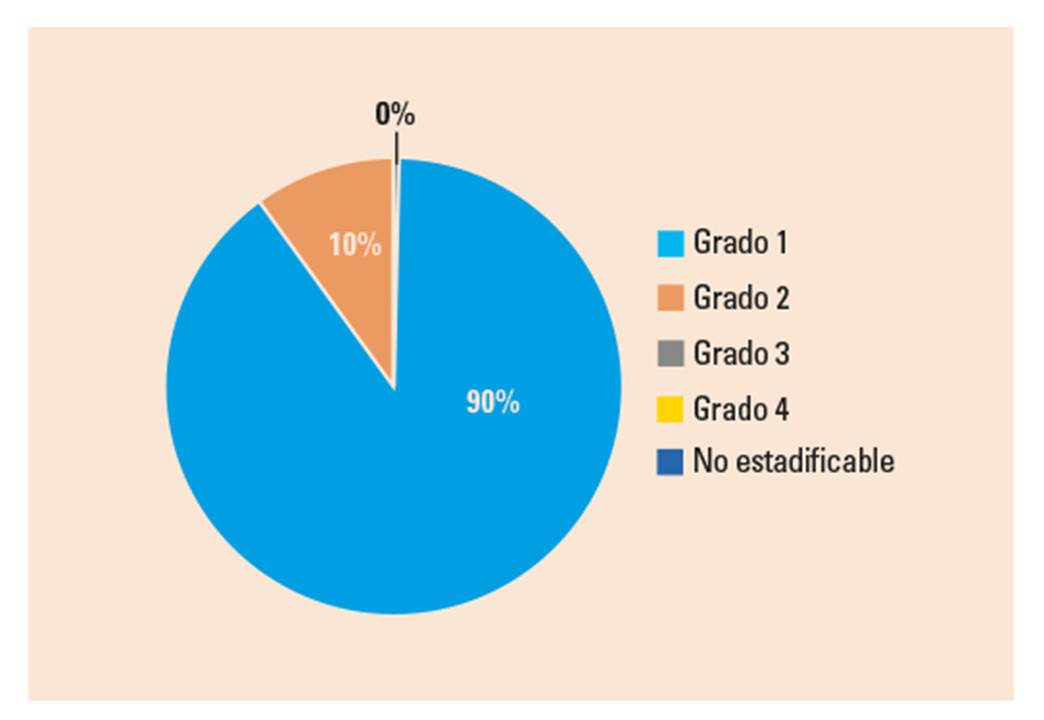

En la figura 2 se expone la clasificación de las UPP según su gravedad.

En la figura 3 se muestra, de forma comparativa entre la población pediátrica (N = 431), la ubicación anatómica donde se produjeron las lesiones.

En la figura 4 se puede observar la clasificación de las UPP según su gravedad.

En la figura 5 se detalla, de forma comparativa entre la población de neonatos (N = 193), la ubicación anatómica donde se produjeron las lesiones.

En la figura 6 se puede observar la clasificación de las UPP según su gravedad.

DISCUSIÓN

De la recolección y procesamiento de los datos surge que si bien en el 31% de las instituciones funcionan comités relacionados con la temática, el 36% posee protocolos de actuación, el 40% valora el riesgo de padecer UPP con una escala validada y más de la mitad ha recibido capacitación, llama la atención que nos encontremos con una prevalencia bruta tan elevada en comparación con otros países limítrofes, y sobre todo la elevada prevalencia de UPP nosocomiales, que asciende al 50% del valor bruto.

Esta estadística no queda reflejada en la comunicación bidireccional aportada (WhatsApp) como vía de enlace para enfermeros/as del país que aportaron datos, ya que por medio de este canal se podían hacer consultas sobre el estudio en sí mismo o sobre algún caso clínico. Por un lado, quedó al descubierto la deficiencia en capacitación sobre prevención y tratamiento basada en la mejor evidencia científica, y por otro, si bien hay instituciones que poseen protocolos, y utilizan escalas de valoración de riesgo de padecer UPP, es necesario que estas revisen las estrategias de implementación y cumplimiento.

A diferencia de otros estudios realizados sobre el mismo tema, en nuestro sistema de salud figuran administrativamente varios niveles de atención; el segundo nivel de atención (diagnóstico y tratamiento) es el que históricamente tiene un papel principal junto al nivel de gravedad en relación con los cuidados y tratamiento. Es por eso por lo que dentro de la variable “lugar de internación” se categorizó de la siguiente manera: para cuidados generales de cualquier especialidad: sala general: incluye clínica médica y otras especialidades quirúrgicas; para cuidados intensivos: UTI-UCO; internación domiciliaria: pacientes que se encuentran en su domicilio, pero con asistencia médica y de enfermería. Si bien esta variable será difícil de extrapolar en estudios que se realicen en otros países, incluso será difícil de comparar, esta es la mejor manera que encontramos para que los datos sean realmente útiles para nuestro país.

Si nos detenemos en los resultados referidos al lugar anatómico de las lesiones en adultos, se puede observar que se presentan en talones y sacro, seguido por trocánteres y maléolos. Resultados similares se han encontrado en otros estudios similares; esto es un signo de que las medidas de prevención con respecto a la rotación de pacientes no está naturalizado dentro del personal de enfermería en nuestro país; con respecto a la población pediátrica, las lesiones se encuentran en un porcentaje descendiente desde la cabeza, seguido por el sacro; esto nos indica que los profesionales deberán hacer hincapié en la prevención de lesiones por dispositivos médicos, como así también en la rotación de posición en los pacientes; con respecto a la población de neonatos, si bien las lesiones se presentan con menor gravedad, en las orejas son las de mayor frecuencia; hecho que se repite como en la población pediátrica.

Finalmente, en relación con la variable “insumos y/o elementos utilizados para prevención”, cabe destacar que, a diferencia de otros países, en Argentina ninguna obra social, seguro médico privado o público cubre los costos de los mismos; en consecuencia, los gastos corren a cargo de cada institución donde el paciente esté internado. Partiendo de esta realidad, vemos que, dentro de esta variable, la categoría “no posee ninguno” lamentablemente es la de mayor frecuencia, seguida por la categoría “SEMP”. Es necesario aclarar que, en nuestro país, la comercialización del sobrecolchón que en España denominan “huevera” es la más accesible en el mercado, ya que las que aconseja la evidencia científica son mucho más costosas y de difícil acceso. Este tipo de sobrecolchón es el que adquieren instituciones públicas y privadas, incluso son las que proveen algunas medicinas prepagas y seguros médicos cuando el paciente posee internación domiciliaria.

Le siguen en orden de importancia la utilización de insumos de protección local como ácidos grasos hiperoxigenados (AGHO), apósitos de hidrocoloide y aceites esenciales; todos estos son costeados de forma particular por los pacientes o sus familiares.

Cabe destacar que todos los resultados obtenidos de la población pediátrica, así como la neonatología deben tomarse con la precaución necesaria, ya que no se puede garantizar su representatividad a nivel nacional, puesto que el número de pacientes relevados es mucho menor (suponemos que esto es debido a que las instituciones que cuidan a estos pacientes aluden “defender” los derechos del niño y quieren evitar posibles conflictos legales con los tutores). No obstante, y debido a que los resultados obtenidos son estadísticamente consistentes con resultados a nivel nacional, se los puede considerar orientativos.