Mi SciELO

Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Accesos

Accesos

Links relacionados

-

Citado por Google

Citado por Google -

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO -

Similares en Google

Similares en Google

Compartir

Anales del Sistema Sanitario de Navarra

versión impresa ISSN 1137-6627

Anales Sis San Navarra vol.31 no.2 Pamplona may./ago. 2008

NOTAS INFORMATIVAS/RESÚMENES PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CONCEDIDOS DPTO. SALUD

Caracterización de la pérdida auditiva en la enfermedad de Alzheimer

F. Cervera-Paz

Departamento de Otorrinolaringología. Clínica Universitaria de Navarra. Pamplona.

Introducción. Diversos estudios epidemiológicos, neurofisiológicos y morfológicos publicados no permiten conocer si existe una relación entre la enfermedad de Alzheimer (EA) y una pérdida auditiva periférica. En este trabajo realizamos un estudio auditivo exhaustivo en pacientes con EA y voluntarios de control, con edades superiores a 65 años, para investigar esta posible relación.

Material y Métodos. Se estudiaron 14 pacientes con diagnóstico clínico de probable EA y 9 voluntarios que consultaron en la Clínica Universitaria. A los participantes se les realizó una valoración auditiva subjetiva mediante audiometría tonal liminar, y logoaudiometría, así como una valoración auditiva objetiva mediante estudio de timpanometría, reflejo estapedial, otoemisiones acústicas (OEA) transitorias y potenciales evocados auditivos de tronco cerebral (PEATC). Se emparejaron 8 pacientes con EA y 8 controles homogéneamente.

Resultados. Los pacientes con EA muestran una mayor pérdida auditiva, especialmente en frecuencias agudas; probablemente por lo reducido de la muestra, las diferencias no son estadísticamente significativas. El análisis de las OEA no mostró diferencias significativas en los pacientes con EA frente a los controles. El análisis de las latencias de las ondas I, III y V, y de los intervalos I-III, III-V, y I-V de los PEATC mostró una disminución de las latencias y de los intervalos en los pacientes con EA, estadísticamente significativa o con tendencia a la significación.

Conclusiones. Los hallazgos de nuestro estudio contradicen algunos de los trabajos previos de la literatura, poniendo de manifiesto que puede existir un patrón auditivo propio de los pacientes con EA.

Infección por virus del papiloma humano: estudio de la diversidad de genotipos en Navarra

R. Guarch, E. Almudévar, J.M. Casas, E. Díaz de Rada, F. García-Bragado, D. Guerrero, M.C. Landa, Y. Laplaza, A. Puras, P. Sánchez-Valverde, B. Lloveras, H. Yagüe, A. Ojer

Fundamento

La prevención del cáncer de cuello uterino está evolucionando rápidamente como consecuencia de su identificación causal: un número limitado de tipos virales de la familia del virus del papiloma humano (VPH). Actualmente se considera el VPH como causa necesaria para el desarrollo del cáncer de cuello uterino (carcinoma escamoso y adenocarcinoma). Las vacunas frente al VPH han demostrado ser altamente eficaces y representan una nueva esperanza en la prevención del cáncer de cuello uterino, lesiones cervicales precancerosas y otras patologías asociadas al VPH.

Por otra parte, la disponibilidad de los datos geográficos sobre la distribución de los tipos del VPH es esencial para la estimación del impacto de las vacunas anti-VPH 16/18 en la prevención del cáncer de cuello uterino. Dos de los tipos oncogénicos, VPH 16 y 18 son responsables en conjunto del desarrollo del 70% de los casos de cáncer de cuello uterino a nivel mundial. La estimación de la fracción VPH-16/18 es ligeramente mayor en las regiones más desarrolladas (72-77%) en comparación con las menos desarrolladas (65-72%). Asimismo se estima que el 41-67% de HSILs, que el 16-32% de LSILs, y el 6-27% de ASCUSs son positivos para VPH 16/18, poniendo de relieve la frecuencia relativa creciente de los VPH 16/18 a mayor gravedad de las lesiones. Tras los VPH 16/18, los 6 tipos de VPH más comunes son los mismos en todas las regiones mundiales, VPH-31, 33, 35, 45, 52 y 58, los cuales son responsables de un 20% adicional de los casos de cáncer de cuello uterino en el mundo.

Dado el cambio que se iba a imponer en el manejo del cáncer de cérvix por la próxima introducción de las vacunas VPH, resultaba interesante conocer los genotipos presentes en el cáncer de cérvix de nuestra comunidad, teniendo en cuenta además el flujo importante de emigración que se ha dado en España y Navarra en los últimos 10 años, donde la prevalencia de dicha enfermedad es más alta.

Material y métodos

El objetivo de dicho estudio fue, a través del estudio retrospectivo de biopsias de cáncer de cérvix del archivo histórico del servicio de Anatomía Patológica del Hospital Virgen del Camino, aportar datos epidemiológicos de los genotipos de virus VPH implicados directamente en la carcinogénesis de cáncer de cérvix en nuestro entorno, lo que conlleva una importante implicación en un programa de vacunación preventiva. El fundamento del estudio fue estudiar el DNA viral mediante PCR y posterior tipificación con Reverse line Blot Assay (RLB) en 474 biopsias de cáncer de cérvix, correspondientes a 304 de carcinoma in situ y 170 de carcinoma infiltrante (carcinoma escamoso y adenocarcinoma).

Resultados

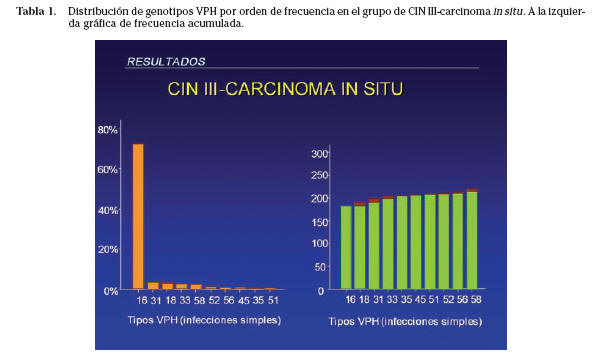

Se detectó la presencia de virus en un 91,4% en el grupo de carcinoma in situ, en un 92,7% en carcinoma escamoso infiltrante y en 52,4% de adenocarcinoma mucinoso. Los casos negativos se reanalizaron por SPF10. En el grupo de carcinoma in situ, en el 96,5% de los casos se detectó genotipo 16, seguido de 31(3,1%) y 18 (2,8%), detectándose un 13,44% de infecciones múltiples. Distribuidos dichos valores en una gráfica, según orden de frecuencia de mayor a menor, y comparada con las observadas resultado de diferentes metaanálisis de distribución de genotipos a nivel mundial y por continentes, se aprecia una similitud con la distribución de genotipos a nivel europeo.

En el grupo de carcinoma escamoso infiltrante, en el 71,9% de los casos se detectó genotipo 16, seguido de 18 (4,4%) y 56 (4,4%), detectándose un 13,15% de infecciones múltiples. Distribuidos dichos valores en una gráfica, según orden de frecuencia de mayor a menor, y comparada con las observadas resultado de diferentes metaanálisis de distribución de genotipos a nivel mundial y por continentes, se aprecia una similitud con la distribución de genotipos a nivel europeo.

En España se ha producido un flujo importante de emigración en los últimos 10 años, cambios que también afectan a Navarra. En esta comunidad foral se ha observado un aumento paulatino de población emigrante a partir del año 94 que se duplica en el año 2000 y se multiplica por 8 en el 2005. Si se toma el grupo de carcinoma in situ y se divide en 2 grupos de casos, antes y después del año 2000. Previo al año 2000 existe algún caso aislado de población emigrante con esa patología, la mayor parte de los casos se concentran a partir del año 2000. Cuando se comparan la distribución de genotipos antes y después de esa fecha, desaparecen unos y aparecen otros. En el año 2005 la población femenina emigrante resulta ser el 10% de la población femenina Navarra. Y en el año 2005, el 30% de los casos con carcinoma in situ corresponden a población emigrante, por lo cual la población emigrante aporta un número considerable de casos a esta patología. Cuando se agrupa los casos de carcinoma in situ en 2 grupos antes y después del año 2000 y cada uno de ellos asociados a genotipos 16 y 18, y distintos a 16 y 18 incluidas infecciones múltiples. Se observa que de forma significativa, aumenta el número de infecciones múltiples a partir del año 2000 (P=0,016), coincidiendo con la presencia de población emigrante en nuestra comunidad (P=0,003). Estos resultados no son aplicables al grupo de carcinoma infiltrante. EL potencial preventivo de la vacuna VPH (16,18 y 16/18), es calculado de las sumas de porcentajes de casos del 16, 18 y 16/18. Para el grupo de carcinoma in situ corresponde a 77,1%, para el grupo de carcinoma infiltrante (carcinoma escamoso+ adenocarcinoma), corresponde a 79,2%.

Conclusiones

– El genotipo más frecuente es el VPH16, encontrándose en un 70% de los casos tanto para los carcinomas invasores como para CIN III-carcinoma in situ.

– El número de infecciones múltiples es similar en ambos grupos de enfermedad (CIN III-carcinoma in situ y carcinoma invasivo).

– Los 8 tipos identificados más frecuentes en CIN III-carcinoma in situ son similares al carcinoma invasor, exceptuando la menor frecuencia de VPH-18 en el primero, y la presencia de 66 en el invasor.

– La distribución de genotipos por orden de frecuencia en CIN III-carcinoma in situ y carcinoma invasivo es aparentemente diferente de la población mundial y similar a la de Europa.

– En el grupo de CIN III-carcinoma in situ, con el cambio poblacional (2000-2006) aumentan de forma significativa los casos con infecciones múltiples y genotipos diferentes al 16 y 18, coincidiendo con la presencia de población inmigrante latinoamericana con esta patología. Estos resultados no son aplicables al grupo de carcinoma invasor.

– El potencial preventivo de la vacuna (VPH-16,18) para carcinoma invasor (carcinoma escamoso infiltrante y adenocarcinoma) es del 78,1%.

El potencial preventivo de la vacuna (VPH-16,18) para carcinoma invasor (carcinoma escamoso infiltrante y adenocarcinoma) es del 78,1%.

– El potencial preventivo de la vacuna (VPH-16,18) para CIN III-carcinoma in situ es del 77,1%.

Procesado avanzado y extracción de parámetros de pronóstico de señales electrocardiográficas

L. Serrano

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Universidad Pública de Navarra. Pamplona

El Procesado de Señales Electrocardiográficas para la obtención de parámetros que puedan ayudar al diagnóstico de cardio-patologías es un campo de investigación maduro en el que se lleva trabajando varias decenios, pero no deja de ser de gran actualidad dados los grandes avances tecnológicos, particularmente en la potencia de cálculo de los microprocesadores, su reducido tamaño y consumo. En los estadios iniciales de este desarrollo el trabajo se ha centrado en el análisis de la señal ECG y, a lo largo de su desarrollo, se han ido incorporando otras variables biomédicas con el fin de obtener mayor especificidad en el diagnóstico. Actualmente, una de las líneas con mayor interés en este campo, es el desarrollo de sistemas personales llevables para la monitorización de señales ECG, y otras variables biomédicas, de forma que sea factible un seguimiento continuo o por eventos del estado del paciente.

Dentro de esta innovadora tendencia se enmarca el desarrollo del proyecto Procesado Avanzado y Extracción de Parámetros de Señales Electrocardiográficas. Los objetivos que se pretendían alcanzar se centraban principalmente en el estudio y desarrollo de algoritmos de procesado de señales ECG para su posterior utilización en dispositivos llevables de monitorización. Además, y con el fin de poder realizar el test de estas propuestas, se consideraba la posibilidad de elaborar una base de datos de señales ECG que incluyera todo tipo de patologías. Para este desarrollo se debería valorar la utilización de estándares para el almacenamiento de estas señales de forma que dicha base de datos pudiera ser utilizada por otros investigadores.

Como todo proyecto, en su desarrollo se han ido descubriendo aspectos de gran interés, los cuales han servido para enriquecer los hitos conseguidos. En particular se pueden indicar los siguientes aspectos:

– El procesado de señales ECG para la extracción de parámetros de pronóstico está consiguiendo espectaculares resultados cuando se combinan con otras variables biomédicas o de entorno, a costa del aumento de la potencia de cálculo. En efecto, las diferentes técnicas ya sean en el dominio Temporal, dominio Frecuencial, Tiempo-Frecuencia o Tiempo-Escala, mejoran tanto la sensibilidad como la especificidad a costa de consumir más recursos siempre y cuando se necesiten resultado inmediatos.

– De esta forma, las demandas actuales del mercado reclaman algoritmos potentes, los cuales difícilmente pueden implementarse en dispositivos llevables o de bajo consumo. Por lo cual, resulta necesaria una estrategia en la cual el sistema de monitorización detecte la señal ECG y la transmita a un centro de recepción donde sea factible un procesado completo de la misma.

– Para el test de los algoritmos existen bases de datos comerciales muy completas, las cuales son utilizadas por gran cantidad de investigadores. De cualquier forma, también se dispone de instrumentación adecuada para la generación de todo tipo de arritmias y situaciones de riesgo, las cuales son utilizadas para el test de dispositivos tan sofisticados como los desfibriladores implantables. De esta forma, uno de los objetivos iniciales del proyecto, el desarrollo de la base de datos para el test de los algoritmos, se ha ido reconsiderando durante este tiempo y finalmente fue sustituido por otros hitos de interés.

Teniendo en cuenta estos aspectos del desarrollo, los resultados obtenidos se pueden tildar de excelentes habiéndose implementado, no sólo la detección del complejo QRS sino también la adquisición de la señal y su posterior transmisión a un centro de recepción, en un sistema llevable para la monitorización de señales ECG. Dicho sistema, en fase de revisión, podrá ser utilizado en un nuevo servicio para el seguimiento de pacientes con arritmias paroxísticas o síncopes esporádicos pudiendo ser un sustituto del servicio de Holger convencional.