Mi SciELO

Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Accesos

Accesos

Links relacionados

-

Citado por Google

Citado por Google -

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO -

Similares en Google

Similares en Google

Compartir

Anales del Sistema Sanitario de Navarra

versión impresa ISSN 1137-6627

Anales Sis San Navarra vol.34 no.1 Pamplona ene./abr. 2011

NOTAS INFORMATIVAS/RESÚMENES PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CONCEDIDOS DPTO. SALUD

Estudio neuropsicológico y bioquímico en pacientes con alteraciones cognitivas y depresión asociada

Ma Javier Ramírez

Departamento de Farmacología. Universidad de Navarra.

Fundamento: Uno de los aspectos más devastadores del envejecimiento es el deterioro de la memoria y de otros procesos cognitivos cuya frecuencia aumenta con la edad. De entre las demencias, la enfermedad de Alzheimer (EA) es la de mayor incidencia y conlleva la necesidad de cuidados completos y continuos de elevados costes. Factores estresantes, que aparecen de forma inesperada e impredecible en la vida diaria, son tolerados con gran dificultad por muchas personas. Aún más, situaciones estresantes pudieran acelerar la aparición de déficits cognitivos en individuos genéticamente predispuestos. El principal sistema efector de las respuestas mediadas por estrés son los glucocorticoides (GC).

Los mecanismos responsables de los efectos neurotóxicos y alteraciones cognitivas de los GC no se conocen con exactitud. Entre ellos, merece la pena destacar la relación entre los GC y la insulina. Ha sido descrito que la exposición a niveles elevados de GC puede dar respuestas fisiológicas que son características de una resistencia a la insulina. De hecho, datos epidemiológicos parecen relacionar la diabetes, o resistencia a la insulina, con una mayor predisposición a padecer EA.

El presente proyecto se plantea para estudiar los mecanismos de la implicación de los GC/insulina en los déficits cognitivos en la EA. El conocimiento de los mecanismos implicados en los déficits cognitivos de la enfermedad permitirá el planteamiento de nuevas estrategias farmacológicas para su tratamiento.

Métodos: Se ha trabajado con un grupo de pacientes institucionalizados en la Casa de Misericordia de Pamplona, con o sin diagnóstico clínico de déficit cognitivo (control, enfermedad de Alzheimer o deterioro cognitivo leve). En estos pacientes se ha correlacionado los datos clínicos (valoración cognitiva) con datos neuro y bioquímicos obtenidos desde muestras de sangre. La valoración psicométrica ha incluido el MMSE, prueba del reloj y fluidez verbal. Las determinaciones neuro-bioquímicas se llevan a cabo a partir de muestras de suero, plasma, eritrocitos o leucocitos.

Resultados: Se han incorporado al estudio 42 casos, 16 son hombres y 26 mujeres, con una edad media en los hombres de 82,7 años y en las mujeres de 81,1 años.

Se ha encontrado que los niveles de insulina en sangre se correlacionaron con el estado cognitivo de los pacientes medido según el MMSE, reloj o fluidez. Relacionado con esto, los niveles de insulina se vieron significativamente disminuidos en los pacientes que sufren deterioro cognitivo bien sea medido por el MMSE, prueba del reloj o de la fluidez. Las vías de señalización intracelular de la insulina también se vieron alteradas de forma similar, y así los niveles de pAkt se vieron significativamente disminuidos en aquellos individuos que presentan un deterioro cognitivo (medido según el MMSE, reloj o fluidez). Un punto a destacar y novedoso de este estudio es que los niveles de IDE, una metaloproteasa que degrada tanto la insulina como al péptido amiloide (principal componente de las placas seniles de la EA), se vieron significativamente disminuidos en los pacientes que sufren deterioro cognitivo, bien sea medido por el MMSE, prueba del reloj o de la fluidez. Además, se encontró un descenso en los niveles de BDNF que se correlacionó con los niveles de IDE.

Discusión: El primer resultado a destacar es la disminución plasmática de los niveles de insulina y de su vía de señalización en individuos con deterioro cognitivo, independientemente de la prueba cognitiva utilizada. En consecuencia, siguiendo la cascada de señalización intracelular, si pAkt es el responsable de la inhibición de GSK-3, una menor activación de Akt, resultará en una mayor actividad intracelular de GSK-3. Este enzima es a su vez el responsable de fosforilar a la proteína Tau de manera que, al hallarse más activado, Tau podría hiperfosforilarse y depositarse en los ovillos neurofibrilares característicos de la EA. Por otro lado, la menor actividad IDE encontrada en los individuos con deterioro cognitivo implicaría que le aclaramiento del péptido amiloide se vería comprometido, con lo que pudiera favorecerse su acumulación.

Por otro lado, los descensos en los niveles de BDNF sugieren que, debido a que el BDNF es capaz de activar una cascada de transducción similar a la de la insulina (Mattson y col, 2004), su déficit podría ser también la causante de la activación de GSK-3β y de la falta de actividad del IDE y de ahí que también se relacionen directamente los niveles plasmáticos del BDNF y del IDE.

Los resultados obtenidos sugieren que intervenciones farmacológicas sobre la insulina y vías de señalización podrían ser una diana terapéutica para el tratamiento de la EA.

Genética molecular de los tumores del sistema nervioso: la ruta de p53/MDM2/p14ARF en neuroblastoma y su relación con la quimioterapia

I. Encío1, P. Lázcoz1, A. Arrazola1, I. Celay1, A. A. Sagardoy1, M. Rotinen1, J. Sáez Castresana2

1. Departamento de Ciencias de la Salud, Universidad Pública de Navarra

2. Unidad de Biología de Tumores cerebrales, Facultad de Ciencias, Universidad de Navarra

Fundamento: El neuroblastoma es el tumor maligno sólido extracraneal más frecuente durante los dos primeros años de vida. Entre las alteraciones genéticas más frecuentes en este tipo de tumor se encuentran la amplificación de MYCN y la deleción en 1p, ambas asociadas a un mal pronóstico. A pesar de los tratamientos intensivos, sólo del 25% al 40% de los niños mayores de un año de edad que sufren neuroblastoma como enfermedad diseminada pueden curarse. Inicialmente, la mayoría de los neuroblastomas responden a la terapia citotóxica y la radioterapia regional. Sin embargo, varios casos presentan recidivas con diferentes niveles de resistencia a quimioterápicos.

Las mutaciones de p53 en neuroblastoma son raras, observándose en menos del 2% de los casos al diagnóstico. Tras su activación por daño en el DNA, p53 activa la transcripción de un número de genes como p21, MDM2, PIG-3 y BAX, inhibe la de otros como p14ARF y detiene el ciclo celular o induce apoptosis. MDM2 es un importante inhibidor de p53, por lo que su amplificación, que se ha demostrado en diversos tumores, provocaría una supresión de la actividad de p53. A su vez, p14ARF puede activar la ruta de p53 mediante interacción con MDM2 e inhibición de su actividad ubiquitina. La inactivación de p14ARF mediante deleción o metilación puede, así, incrementar los niveles de MDM2 que, finalmente, inactivarán a p53. En este trabajo se analiza la posible presencia de alteraciones en la vía de señalización p53/MDM2/p14ARF en neuroblastomas y su posible relación con la resistencia a fármacos antineoplásicos conocidos.

Material y métodos: En este trabajo se han analizado 41 muestras tumorales de neuroblastoma y 12 líneas celulares de neuroblastoma (SK-N-DZ, SK-N-SH, SK-N-Be(2), SK-N-FI, Be(2)C, MC-IXC, IMR-32, Kelly, SIMA, SH-SY5Y, SK-N-MC, y MHH-NB-11). El grado de metilación del promotor de p14ARF en estas muestras se analizó mediante MSP (PCR específica de metilación) y MCA-Meth (ensayo de metilación basado en la curva de fusión). Las posibles deleciones homocigóticas de p14ARF se analizaron por PCR diferencial y el nivel de expresión de este gen por RT-PCR semicuantitativa y western-blot. La existencia de mutaciones en p53 se determinó mediante secuenciación de sus exones 5 a 9 de y la amplificación de MDM2 y MYCN mediante FISH.

Los análisis de citotoxicidad se llevaron a cabo mediante el ensayo colorimétrico del MTT, la determinación de los niveles de apoptosis por el método TUNEL, y el estudio del ciclo celular por citometría de flujo.

Por último, el efecto del ácido retinoico (RA) sobre la expresión de MYCN, ID2, RB1, MST1, RASSF1A, NORE1A y de 84 genes relacionados con el proceso de apoptosis se llevó a cabo por PCR a tiempo real.

Resultados y conclusiones: El estudio mediante PCR diferencial de las posibles alteraciones de la ruta p53/MDM2/p14ARF ha descartado la presencia de deleciones homocigóticas en el gen p14ARF en las 41 muestras tumorales y 12 líneas celulares de neuroblastoma analizadas. Mediante MSP y MCA-Meth también se ha descartado la metilación del promotor de este gen, del que tampoco se advirtieron pérdidas de expresión por RT-PCR semicuantitativa cuando se empleó el gen constitutivo TFR como referencia. Estos resultados sugieren que las alteraciones de p14ARF son poco frecuentes en neuroblastoma.

El análisis de las secuencias de los exones 5, 6, 7, 8 y 9 del gen p53 en las 12 líneas celulares de neuroblastoma mostró una mutación puntual no conservativa en el motivo de unión a DNA (exón 5, extremo 5', sustitución de Cys por Phe) en la línea SK-N-FI. Sin embargo, esta mutación no se pudo detectar en ninguna de las 41 muestras tumorales de neuroblastoma analizadas, lo que indica que ésta es una mutación poco frecuente en neuroblastoma.

El estado de amplificación de MYCN y MDM2 se analizó mediante FISH en metafase a partir de extensiones celulares sobre portas de cada una de las 12 líneas celulares de neuroblastoma. El análisis reveló la amplificación de MYCN en las líneas SK-N-DZ, SK-N-Be(2), SK-N-FI, Be(2)c, IMR-32, Kelly, MHH-N-B11 y SIMA, con un patrón difuso compatible con dobles menudos en el caso de esta última línea. Se encontró además un patrón de hibridación compatible con ganancia de MYCN en un porcentaje considerable de células en las líneas SK-N-SH y SH-SY5Y y un patrón de hibridación normal para MYCN en las MC-IXC y SK-N-MC. En el caso del gen MDM2 se observó pérdida del gen en MC-IXC y SK-N-DZ y un patrón de hibridación normal en SK-N-MC, SK-N-FI, IMR-32, Kelly, SH-SY5Y, SK-N-SH y SK-N-Be(2).

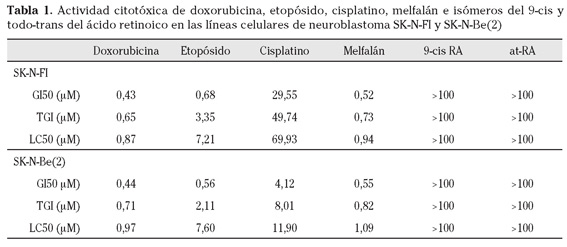

Para analizar la influencia de estas alteraciones y su posible relación con la resistencia a fármacos antineoplásicos se determinó el efecto citotóxico de la doxorubicina, el etopósido, el cisplatino, el melfalán y los isómeros 9-cis y todo-trans del ácido retinoico en las líneas SK-N-FI y SK-N-Be(2) (Tabla 1) y se analizó la capacidad de estos compuestos para inducir apoptosis en células SK-N-FI. Para los estudios de apoptosis las células se trataron con la cantidad apropiada de cada compuesto (entre 0,2 y 1,5 μM) durante 12, 24, 72 o 120 horas y los niveles de apoptosis en los cultivos se analizaron por el método TUNEL. En todos los casos se advirtió un aumento estadísticamente significativo de los niveles de apoptosis a los 5 días de tratamiento, si bien para la doxorubicina, el cisplatino y el isómero 9-cis del RA este incremento fue ya apreciable a las 72 horas. Para los isómeros todo-trans y 9-cis del RA también se determinó su acción sobre las líneas celulares IMR-32, SH-SY5Y, SK-N-DZ y SK-N-Be(2). El tratamiento con 9-cis RA a concentración 1 μM dio lugar a un incremento en el porcentaje de células apoptóticas en los cultivos que se manifestó a partir del 3o día de tratamiento en células IMR32, del 5o día en células SK-N-DZ y SK-N-Be(2) y del 7o día en células SH-SY5Y. Además, este incremento resultó estable y en células SK-N-Be(2) y SH-SY5Y se mantuvo incluso tras la supresión del tratamiento. Por su parte, el tratamiento con todo-trans RA a concentración 1 μM indujo un aumento en el nivel de apoptosis en cultivos de células SK-N-DZ, SK-N-Be(2) e IMR-32, pero no en cultivos de células SH-SY5Y. Además se determinaron por PCR cuantitativa los cambios inducidos tras 5 días de tratamiento con RA 1 μM sobre los perfiles de expresión de 84 genes de la vía apoptótica en células IMR-32, SH-SY5Y, SK-N-DZ y SK-N-Be(2). Los resultados mostraron que el tratamiento inducía un aumento significativo en los niveles de diferenciación y apoptosis de los cultivos y afectaba a la expresión de diversos genes. Sin embargo, aunque la respuesta final al tratamiento de las líneas celulares fue la misma, esto es diferenciación y apoptosis, el efecto sobre la transcripción dependió de la línea celular y el isómero empleado, lo que indica que el contexto celular es una variable importante en este proceso.

El efecto de la doxorubicina, etopósido, cisplatino, melfalán y de los isómeros todo-trans y 9-cis del ácido retinoico sobre el ciclo celular se estimó por citometría de flujo tras 12, 24, 72 o 120 horas de tratamiento con la cantidad apropiada de cada compuesto (entre 0,2 y 1,5 μM). En células SK-N-FI se observó que a tiempos cortos de tratamiento la doxorubicina disminuía el porcentaje de células en fase G0/G1 y aumentaba el de las células en fase S y G2, mientras que a tiempos largos aumentaba el porcentaje de células apoptóticas (Sub-G1). A su vez, el tratamiento con cisplatino provocaba una disminución del porcentaje de células en fase G0/G1 y un aumento del de células Sub-G1 a tiempos largos, mientras que el tratamiento con melfalán disminuía el porcentaje de células en las fases G0/G1 y S y aumentaba el de células Sub-G1 y el tratamiento con etopósido disminuía el de células en fase G0/G1 a largo plazo. Por último, el tratamiento con ácido 9-cis retinoico inducía a corto plazo una acumulación de células en fase G0/G1 que no se observaba tras el tratamiento con el isómero todo-trans. En células SK-N-Be(2) se detectó un descenso de la población celular en las fases G0/G1 y S y un incremento de las células en G2/M tras 12, 24 y 72 horas de tratamiento con etopósido. El mismo resultado se observó tras 24 o 72 horas de tratamiento con doxorubicina. Por último, como consecuencia de los tratamientos de las líneas IMR-32, SH-SY-5Y y SK-N-DZ 9-cis RA o todo-trant RA a concentración 1 μM se observó un bloqueo del ciclo celular.

En células SH-SY5Y, SK-N-DZ y SK-N-Be(2) el tratamiento continuado con RA disminuyó los niveles de expresión de MYCN, no modificó los de ID2 y aumentó, aunque de forma transitoria y sólo en el caso del isómero 9 cis, los de RB1. La inhibición de la expresión de MYCN fue más acusada en los tratamientos con el isómero 9 cis que en los tratamientos con el isómero todo trans y se manifestó de forma más rápida en células SH-SY5Y, en las que llegó a ser inhibida por completo, que en células SK-N-DZ y SK-N-Be(2). Sin embargo, en células IMR-32 el tratamiento con RA no modificó los niveles de expresión de MYCN, aumentó los de ID2 tras exposiciones prolongadas al ácido (7-9 días) y aumentó o disminuyó los de RB1 en función del isómero del RA empleado y del tiempo de exposición al mismo. Estos resultados demuestran que en células de neuroblastoma no existe una correlación entre la expresión de MYCN e ID2 e indican que la inducción de apoptosis por RA en estas líneas es independiente de la vía intrínseca o mitocondrial.

En células SH-SY5Y, SK-N-DZ y SK-N-Be(2) el tratamiento continuado con RA no modificó los niveles de expresión de ninguno de los genes que forman parte del complejo MST1-RASSF1A-NORE1A en células SH-SY5Y. Tampoco lo hizo en células SK-N-DZ tras el tratamiento con todo-trans RA, aunque en estas células el isómero 9cis-RA provocó un aumento de RASSF1A y una disminución de NORE1A. Por último, en células IMR-32 el tratamiento provocó una disminución en los niveles de RASSF1A y/o NORE1A y en células SK-N-Be(2) un aumento en los de RASSF1A y NORE1A. Este resultado sugiere que el complejo MST1-RASSF1A-NORE1A no tiene una participación importante en el proceso de inducción de apoptosis por RA en las líneas celulares analizadas.

Valoración de la 11C-(+)-dihidrotetrabenazina como radioligando PET de la actividad dopaminérgica mediante estudios micro-PET en un modelo de enfermedad de Parkinson en M. fascicularis

I. Peñuelas, M. Collantes, J. Blesa, C. Juri, G. Quincoces, M. Ecay, I. Bilbao, E. Iglesias, R. Adánez

Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA). Universidad de Navarra.

Fundamento: La tomografía de emisión de positrones (PET) es una técnica de imagen in vivo ampliamente utilizada para el diagnóstico, evaluación e investigación de la enfermedad de Parkinson (EP), una patología neurodegenerativa de alta incidencia que conlleva la pérdida progresiva de neuronas dopaminérgicas y la consiguiente pérdida de la inervación dopaminérgica del estriado. Hasta ahora, el único radiotrazador PET del sistema dopaminérgico disponible para su aplicación en humanos es la 18F-DOPA. Si bien se ha establecido una correlación entre índice de captación y grado de afectación clínica, el PET con 18F-DOPA tiene varias limitaciones, ya que mide de forma inespecífica la capacidad de decarboxilación del cerebro, siendo además su síntesis compleja y costosa. Actualmente existen otros radiotrazadores que pueden evaluar el sistema dopaminérgico. Uno de ellos es la 11C-(+)-alfa-dihidrotetrabenazina (11C-DTBZ), un marcador de los transportadores de monoaminas VMAT2 que se localizan en las vesículas presinápticas de las neuronas de dopamina. La aplicación de este radiotrazador en estudios humanos tendría múltiples ventajas, entre ellas la mayor disponibilidad del radiofármaco por la mayor facilidad de síntesis, y no tener la necesidad de suspender el tratamiento de los pacientes antes del estudio. El objetivo de este proyecto fue comprobar la eficacia diagnóstica de este radiotrazador 11C-DTBZ para detectar mediante PET pérdidas progresivas en la actividad dopaminérgica en un modelo animal de EP de mono (Macaca fascicularis) como base para una futura implementación en los estudios de pacientes con EP.

Material y métodos: La evaluación del radiotrazador 11C-DTBZ se llevó a cabo en un modelo animal de primate (Macaca fascicularis) de la EP. La inyección parenteral del tóxico 1-metil-4-fenil-1,2,3,6 tetrahidropiridina (MPTP) produce una pérdida de neuronas dopaminérgicas, provocando un síndrome parkinsoniano severo e irreversible. Tras el tratamiento progresivo con MPTP se establecieron en función del resultado pruebas motoras y comportamentales tres grupos de animales: asintomáticos (monos tratados con MPTP pero sin signos clínicos de enfermedad), recuperados (animales que habiendo presentado singos parkinsonianos recuperaron un estado asintomático) y sintomáticos (monos que desarrollaron un estado parkinsoniano estable).

A todos los animales se les realizó un estudio PET con 11C-DTBZ antes del tratamiento con el tóxico MPTP y tras el establecimiento de la lesión. Además, de todos ellos se obtuvo una imagen de resonancia magnética (RM) para facilitar la posterior cuantificación de las imágenes PET.

Todos los estudios de imagen PET obtenidos se normalizaron espacialmente para posteriormente analizarlos mediante dos métodos diferentes. Por un lado, se crearon imágenes paramétricas donde se cuantificó el parámetro biológico del potencial de unión (BP; binding potential) del transportador de monoaminas VMAT2, directamente relacionado con el grado de actividad dopaminérgica. Posteriormente, los resultados de la cuantificación de BP en los distintos grupos se compararon aplicando los test estadísticos necesarios. Por otro lado, la normalización espacial de las imágenes permitió el análisis por mapas de estadísticos paramétricos (SPM), un tipo de análisis especializado de imágenes funcionales de neurología que permite realizar un análisis estadístico voxel por voxel sobre las imágenes de cerebro completo, obteniendo una imagen estadística que localiza las diferencias encontradas.

Resultados: La consecución de este proyecto ha supuesto importantes adelantos a nivel metodológico. Primeramente, ha sido necesaria la mejora e implementación de un nuevo procedimiento de síntesis automátizada de 11C-DTBZ. Además, se han creado nuevos protocolos de adquisición de imágenes PET y se ha puesto a punto una serie de herramientas (plantillas de RM y PET) que permiten la normalización espacial de todas las imágenes PET obtenidas en mono para su posterior cuantificación.

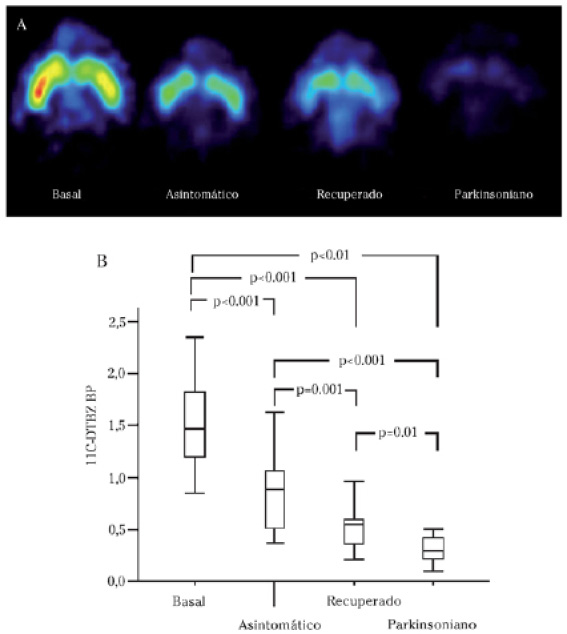

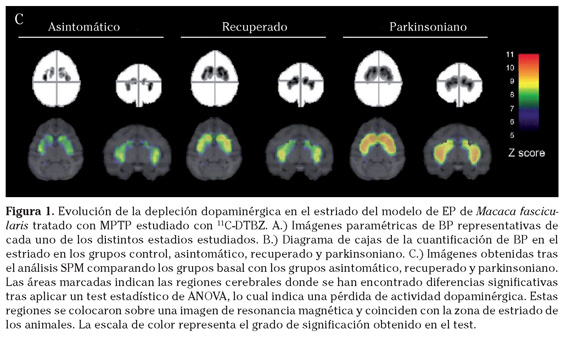

Gracias a las imágenes PET con 11C-DTBZ ha sido posible observar una pérdida progresiva de actividad dopaminérgica desde el estado basal hasta el estado parkinsoniano (Fig. 1A). Tras la cuantificación de los valores de BP en el estriado de los animales pertenecientes a los distintos grupos y su análisis estadístico, vemos que estas diferencias entre grupos son significativas (Fig. 1B). Es importante destacar que esta disminución de la actividad dopaminérgica ya se puede observar y cuantificar incluso en aquellos animales que todavía no presentan signos clínicos evidentes (asintomáticos). Además se encontró una correlación significativa entre los valores de BP y el estado motor de los animales (R2 = 0,58). El análisis SPM (Fig. 1C) localiza las diferencias significativas en las regiones de estriado, tal y como cabe esperar a priori, confirmándose además la progresión en la pérdida de actividad dopaminérgica y los resultados obtenidos por análisis de regiones.

Discusión: Este estudio demuestra que la utilización del radiotrazador 11C-DTBZ es útil para visualizar la actividad dopaminérgica mediante estudios PET en un modelo animal primate de EP a lo largo del tiempo y de manera no invasiva. Esta nueva herramienta de imagen resulta útil para monitorizar el daño progresivo que produce la administración gradual de MPTP en los animales, permitiendo clasificarlos según los distintos grados de afectación que se equiparan a los estadios evolutivos de la enfermedad de Parkinson, fundamental para poder evaluar posibles nuevas terapias. Además, permite detectar in vivo animales presintomáticos con lesión dopaminérgica en los que se pueden estudiar los mecanismos compensatorios que ocurren durante esta fase oculta de la enfermedad.

Toda esta experiencia acumulada permitirá una traslación más rápida y sencilla de los métodos de adquisición y cuantificación de los estudios de pacientes de EP en caso de utilizar este radiotrazador en la clínica.

Las células madre tumorales como posibles dianas de inhibición farmacológica y mediante siRNA

P. Schiapparelli, J.S. Castresana

Unidad de Biología de Tumores Cerebrales. Universidad de Navarra.

Fundamento: Entre las características típicas de las células madre tumorales se encuentran las siguientes: a) son capaces de autorrenovarse y de generar células precursoras que se diferencian a distintos tipos de células especializadas; b) son quimiorresistentes, ya que expresan transportadores de membrana que expulsan drogas y toxinas de las células, contribuyendo a las recidivas tumorales; c) presentan alta capacidad de migración, ligada al fenómeno de metástasis; y d) presentan vías de señalización alteradas en tumores (Sonic Hedgehog, Wnt, Notch).

Objetivos: El primer objetivo fue analizar si en neuroblastoma, el tumor maligno extracraneal más frecuente en niños, existen células con características de célula madre. Para ello determinamos el patrón de expresión de genes relacionados con células madre, marcadores de diferenciación, y transportadores de membrana en 10 líneas celulares de neuroblastoma. Los resultados indicaron que las células expresaban genes de la vía Sonic Hedgehog (PTCH1, SMO, GLI1, Shh), siendo candidatas, por tanto, a contener células madre tumorales. Además, algunas líneas celulares formaron neuroesferas al cultivarse en medios selectivos.

El segundo objetivo de este trabajo fue la inhibición de la vía de señalización Sonic Hedgehog en neuroblastoma. Para ello, tras el tratamiento con ciclopamina, inhibidor de SMO, analizamos: viabilidad, apoptosis, potencial tumorigénico, formación de neurosferas y expresión de algunos marcadores relacionados con células madre.

Material y métodos: La viabilidad celular se estudió mediante el test de MTT. El tratamiento redujo la proliferación celular en todas las líneas. En las más sensibles la supervivencia celular fue del 5-10%; en el resto de líneas el rango fue de un 20 a un 50%.

Para la determinación de apoptosis, se analizó la fragmentación del DNA después del tratamiento con ciclopamina. El incremento en fragmentos de DNA apoptótico fue desde 2 a 3 veces en las líneas menos sensibles, hasta 6 a 8 veces en las líneas más sensibles. Para confirmar nuestros datos de apoptosis, medimos el nivel de expresión de BCL2 y BAX1 (factores anti y pro apoptóticos, respectivamente). La mayoría de las líneas presentaron un ratio de 0,5 o menor, indicador de apoptosis.

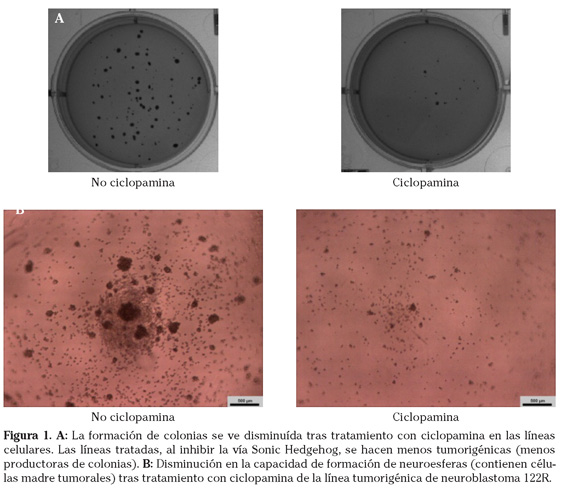

Para estudiar el potencial tumorigénico de las líneas de neuroblastoma tras el tratamiento con ciclopamina, se analizó la capacidad de las células de formar colonias en agar blando (Fig. 1A). En las líneas analizadas vimos una marcada reducción en la formación de colonias, lo que indica un menor potencial tumorigénico.

Una vez analizados los efectos en la proliferación, apoptosis y formación de colonias, nos planteamos estudiar si la formación de neuroesferas se veía afectada por la inhibición de la vía (Fig. 1B). Para ello se utilizó una línea celular de neuroblastoma que crece en forma de neuroesferas. Se produjo una reducción tanto en el número como en el tamaño de las neuroesferas, tras el tratamiento con ciclopamina.

Respecto a los marcadores de célula madre, el análisis citométrico destacó la gran reducción que sufren las poblaciones celulares dobles positivas (CD133+/CD15+) tras el tratamiento con ciclopamina (pasan de un 13% a un 3,3%). La población CD133+ se redujo, aunque discretamente, pero la población CD15+ se redujo a la mitad. Estos resultados nos hacen pensar que la ciclopamina tiene como diana principal las células que expresan CD15.

Por último quisimos verificar si la disminución en la expresión de Gli1 (paradigma de la inhibición de la vía Sonic Hedgehog) producía una disminución de la expresión de los marcadores CD133 y CD15 (propios de células madre tumorales). Para ello inhibimos directamente Gli1 mediante siRNA. Se logró una caída de expresión exitosa para GLI1, consiguiéndose a su vez la reducción en la expresión de FUT-4 (enzima que sintetiza CD15) y de CD133. La caída de expresión de FUT-4 (CD15) fue similar tras inhibición directa (siRNA) o indirecta (ciclopamina) de Sonic Hedgehog, mientras que GLI1 y CD133 redujeron mucho más su expresión (casi el doble) tras inhibición de Sonic Hedghog mediante siRNA, frente a la inhibición con ciclopamina.

Conclusiones: Las respuestas biológicas producidas por la inhibición de la vía Sonic Hedghog sobre líneas celulares de neuroblastoma se resumen, por tanto, de la siguiente manera:

Tras la disminución en la expresión de GLI1, se produce:

1. Disminución en la proliferación celular.

2. Incremento de la apoptosis, demostrado por un aumento de la fragmentación del DNA y una disminución en los niveles de BCL2/BAX.

3. Disminución significativa en la capacidad de formar colonias, por lo tanto menor potencial tumorigénico.

4. Disminución de formación de neuroesferas, con lo que se disminuye el porcentaje de células madre tumorales.

5. Reducción selectiva de células CD15+ y doble positivas (CD15+/CD133+), lo que parece indicar que las células CD15+, sobre todo, actúan como promotoras de tumorigénesis.

Todo ello, unido a la demostración previa, en el objetivo primero, de que existen células madre tumorales en las líneas celulares de neuroblastoma, nos hace concluir que nos encontramos ante una nueva realidad en carcinogénesis: si bien durante las últimas décadas nos hemos adentrado en el modelo de lesiones estructurales en cáncer, según el cual existen deleciones, amplificaciones, además de mutaciones en proto-oncogenes y en genes supresores de tumores, estamos ahora ante un nuevo reto que pasa por comprender que un grupo de células indiferenciadas y con capacidad de autorrenovación, que presentan marcadores de células madre normales, son las encargadas de iniciar y mantener el tumor. Son resistentes a la quimioterapia y producen recidivas tumorales. Tienen vías de regulación génica alteradas, como la vía Sonic Hedghog, por lo que inhibiendo esta vía (con ciclopamina o con siRNA contra Gli1), como hemos presentado en nuestro trabajo, podemos lograr disminuír la presencia de células madre tumorales en el tumor o línea celular sometida a estudio. Puede ser un buen inicio para el desarrollo de esta nueva estrategia terapéutica.

Obesidad, inflamación y complicaciones asociadas: estudio de la función de la citoquina cardiotrofina-1 y sus potenciales aplicaciones terapéuticas

M. J. Moreno-Aliaga1, M. Bustos2

1. Departamento de Ciencias de la Alimentación, Fisiología y Toxicología. Facultad de Farmacia. Universidad de Navarra.

2. Área de Terapia Génica y Hepatología. CIMA. Universidad de Navarra.

Fundamento: La obesidad constituye un serio problema de salud pública que ha alcanzado proporciones epidémicas en muchos países desarrollados. Esta incidencia epidémica de la obesidad no puede atribuirse únicamente a los factores ambientales, y se ha sugerido un papel relevante de la carga genética en la susceptibilidad al desarrollo de obesidad.

Durante los últimos años, se ha considerado a la obesidad como una patología inflamatoria crónica de bajo grado, y este estado inflamatorio asociado con la obesidad ha sido propuesto como nexo de unión con varios desórdenes asociados como la resistencia a la insulina, las dislipemias y enfermedades hepáticas, conduciendo al denominado Síndrome Metabólico.

La proteína cardiotrofina-1 (CT-1) pertenece a la familia de citoquinas de interleuquina (IL-6), de la que forman parte otras citoquinas como leukemia inhibitory factor (LIF), ciliary neurotrophic factor (CNTF), oncostatina M (OsM), IL-11 y cardiotrophin-like cytokine (CLC). Todas estas citoquinas comparten al receptor gp130 como efector de la señalización. Algunos estudios han propuesto que algunos ligandos del receptor gp130 como CNTF podrían ser potenciales agentes terapéuticos para el tratamiento de la obesidad y sus patologías asociadas, ya que CNTF es anorexígeno y ha demostrado capacidad para revertir la insulino-resistencia a través de la capacidad de activación de AMPK.

Se han descrito para CT-1 numerosas propiedades citoprotectoras en distintos tejidos, incluyendo el hígado, y es conocida también sucapacidad de señalizar y modular funciones fisiológicas del adipocito y del hepatocito. Sin embargo, no existían datos en relación a la implicación de CT-1 en obesidad y patologías asociadas.

Por ello el objetivo del proyecto fue valorar si CT-1 participa en la regulación del peso corporal, así como en el metabolismo y homeostasis de la glucosa y los lípidos.

Material y métodos: Estudios en modelos celulares: se han utilizado dos modelos celulares de adipocitos (línea celular 3T3-L1 y adipocitos primarios) con el fin de estudiar las acciones de CT-1 sobre la adipogénesis, la lipólisis/lipogénesis, la captación de glucosa y la secreción de adipoquinas. Además se han analizado también los efectos de CT-1 en el metabolismo glucídico y lipídico en mioblastos en cultivo, así como las vías de señalización implicadas. Por otra parte se ha estudiado la regulación de la producción de CT-1 en respuesta a diferentes factores entre ellos nutricionales y a otras citoquinas implicadas en obesidad y patología cardiovascular asociada.

Estudios en modelos animales: Se ha procedido también a la caracterización fenotípica de los ratones con la delección del gen de CT-1 en distintos estadios de crecimiento, y se ha iniciado el estudio del potencial efecto terapéutico de la administración de proteína recombinante CT-1 en modelos animales de obesidad genética (ratones ob/ob) o inducida por dieta alta en grasa.

Se han realizado también estudios en sujetos obesos en los que se han analizado los niveles séricos de CT-1 en comparación con los niveles en sujetos delgados. Se han estudiado asimismo los cambios postprandiales de CT-1 tras la ingesta de comidas con diferente contenido en macronutrientes.

Resultados y conclusiones: CT-1 regula genes y rutas de señalización implicadas en el control del metabolismo glucídico y lipídico tanto en adipocitos como en células musculares. Ello podría explicar porque la deficiencia en CT-1 incrementa la susceptibilidad a desarrollar obesidad en roedores. Sin embargo, los niveles de los niveles circulantes de CT-1 están elevados en obesidad en humanos y descienden tras la pérdida de peso. El tipo de nutriente de la dieta es un factor determinante de los niveles postprandiales de CT-1.

Todo ello lleva a sugerir la potencial participación de CT-1 en la regulación del balance energético, así como en el metabolismo glucídico y lipídico, por lo que podría ser considerada como una posible diana a tener en cuenta en la etiología y el tratamiento de la obesidad y complicaciones metabólicas asociadas, aunque todavía es necesario profundizar en el estudio de los mecanismos implicados en las acciones de CT-1.

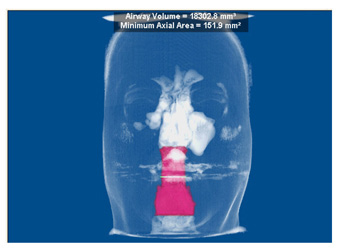

Estudio tridimensional de la vía aérea en pacientes con Síndrome de Apneas-Hipopneas durante el Sueño (SAHS). Correlación entre el volumen de la vía aérea superior y los estudios polisomnográficos y sus implicaciones terapéuticas

J. Iriarte, J. Giner, M. Alegre, G. Schoendorff, P. Baptista, A.B. Alcaide, A. Castro

Clínica Universidad de Navarra. Servicios de Neurofisiología, Cirugía Maxilofacial, Otorrinolaringología y Neumología.

Fundamentos: Las apneas de sueño se producen por una obstrucción parcial dinámica de las vías respiratorias superiores. El tratamiento habitual es el CPAP, pero muchos pacientes no lo toleran a largo plazo. La hipótesis de este trabajo consiste en la idea de poder determinar qué pacientes con sospecha de SAOS van a tener apneas y cuáles no, mediante la cuantificación del volumen de la vía aérea superior, y cuáles de ellos van a ser buenos candidatos a cirugía.

Objetivos: Los objetivos del trabajo han sido:

- Desarrollar una nueva herramienta de diagnóstico y de evaluación del tratamiento en el campo de las apneas del sueño, sencilla, rápida, barata y sin riesgo para el paciente.

- Poder llegar a predecir de manera ajustada la cantidad de avance quirúrgico bimaxilar necesario para obtener resultados predecibles, en cuanto a mejoría clínica y objetiva, en función del incremento volumétrico de la vía aérea superior.

- Comprobar la existencia de «puntos críticos» (con mayor compromiso del flujo aéreo) en pacientes con SAHS en vigilia, no a nivel de estudios de áreas, como todo lo que hay publicado hasta el momento, sino a nivel tridimensional, es decir, en términos volumétricos.

Material y métodos: Se han estudiado 20 pacientes (3 mujeres y 17 varones) por sospecha de SAOS, y 20 controles. Se les ha realizado un estudio de evaluación volumétrica de vías aéreas mediante un escáner cone-beam. Las imágenes obtenidas fueron procesadas mediante el software Dolphin Imaging 3D de valoración cefalométrica tridimensional. Se midió el volumen de la vía aérea superior medido desde el plano maxilar (espina nasal anterior-espina nasal posterior) al límite cefálico de la 4a vertebra cervical, el área mínima axial, la distancia lineal retropalatal y la distancia lineal retrolingual. A cada paciente se le realizó un estudio polisomnográfico completo para determinar el número de apneas y su repercusión en la saturación de oxígeno.

Resultados: Al calcular los datos anatómicos con los hallazgos en número de apneas, desaturaciones de oxígeno y saturación de oxígeno mínima, no se han encontrado diferencias significativas. No hemos encontrado puntos críticos en relación con las apneas.

Conclusiones: Estos datos sugieren que el mecanismo de las apneas no es solo estructural sino que se pueden combinan con alteraciones funcionales. Se requieren más estudios volumétricos y comparaciones con más datos anatómicos para decidir la indicación quirúrgica.

Inmunoterapia frente a alergias alimentarias: nuevas formas farmacéuticas (nanopartículas y micropartículas) para su administración oral

M. Ferrer Puga

Clínica Universidad de Navarra. Alergología

Fundamento: La alergia alimentaria se ha convertido en un problema de salud de gran importancia. De entre los alérgenos alimentarios, el cacahuete es la causa mayor de reacciones fatales y reacciones anafilácticas, y el problema se viene incrementado porque la prevalencia está aumentando en niños. Los únicos medios que se conocen para modificar el curso natural de las enfermedades alérgicas son evitar todo contacto con el alérgeno o recurrir a la inmunoterapia.

Por otra parte, cada vez es más importante tanto para la eficacia como para la seguridad el papel de los adyuvantes y la forma en que es administrada la inmunoterapia. En ese contexto, las formas farmacéuticas más prometedoras parecen ser las micro- y nanopartículas de polímeros biodegradables.

La hipótesis que hemos formulado es que los pacientes alérgicos a cacahuete tienen en España un perfil de sensibilización propio que desconocemos en el momento actual pero que será determinado a lo largo de este estudio.

Material y métodos: Hemos estudiado el perfil de sensibilización por componentes de 58 pacientes. A todos los pacientes les hemos realizado prueba cutánea a cacahuete, IgE específica, microarray frente a extracto completo de cacahuete, y los componentes de cacahuete Ara h1, Ara h2, Ara h3, Ara h8, y Ara h9, así como las LTPs (Lipid Transfer Proteins) de melocotón Pru p3 y de avellana Cor a8. Realizamos asimismo test de activación de basófilos (BAT) estudiando expresión de CD63 tras incubación de los basófilos de pacientes con los mismos alérgenos. Realizamos asimismo ELISA inhibición con las tres LTPs: Pru p3, Ara h9 y Cor a8.

Hemos puesto a punto un modelo de ratón sensibilizado a cacahuete por vía oral en el que provocamos por vía intraperitoneal una reacción anafiláctica.

Se realizó un estudio de inmunogenicidad en ratón BL/6 con objeto de seleccionar la formulación vacunal más adecuada (respuesta Th1). Los ratones fueron inmunizados vía intradérmica u oral, en los días 0 y 15. Se tomaron muestras de sangre y pellets fecales como se indica en el apartado anterior, con objeto de efectuar las correspondientes determinaciones inmunológicas.

Resultados: El alérgeno mayoritario de cacahuete en nuestro medio, a diferencia de en otras localizaciones, es el Ara h9. Por los estudios de ELISA inhibición parece que esta sensibilización se adquiere a través de la LTP de melocotón Pru p3, si bien hay perfiles de sensibilización individuales. La sensibilización a Ara h9 no está relacionada con gravedad de los síntomas, así presentan el mismo perfil de sensibilización todos los grupos de pacientes independientemente de la gravedad de síntomas que presentan.

La caracterización proteica y perfil electroforético mediante SDS-PAGE muestran que la composición proteica de los extractos de cacahuete analizados (C, CSL, T, TSL) es variable. Los extractos crudos (C y CSL) tienen un incremento proteico de aproximadamente 30% en relación a los extractos tostados (T y TSL). No se evidenciaron variabilidades proteicas importantes entre los extractos de cacahuete normales (C, T) en relación a los extractos sin lípidos (CSL, TSL).

Los extractos de cacahuete analizados inducen más respuesta inmune Th 2 (IgG 1) que Th 1 (IgG 2a). Los niveles más altos de respuesta inmune (Th 1 y Th 2) fueron alcanzados en los grupos administrados por vía intradérmica. Los extractos tostados (T y TSL) presentaron mayor capacidad inmunogénica (IgG 1 y IgG 2a). Los extractos sin lípidos (CSL y TSL) parecen ser más inmunogenicos que los normales (C y T).

Los resultados preliminares acerca de la optimización del proceso de elaboración de nanopartículas de Gantrez AN con extracto de cacahuete encapsulado y dextrano asociado, llevan a concluir que la formulación con más extracto encapsulado es aquella en la que se añade mayor cantidad del mismo al inicio del proceso de elaboración.

Finalmente, hemos puesto a punto un modelo animal de anafilaxia inducida por ingesta oral de cacahuete, hemos demostrado que el modelo funciona tanto por los parámetros clínicos de síntomas como por los niveles de MMP-9 que es un mediador que liberan los mastocitos de ratón y equivale a la triptasa, es un indicador por tanto de que se ha producido anafilaxia.

Consideraciones finales: Con nuestros datos demostramos que existe una diferencia franca en España con los patrones que se habían descrito hasta ahora para USA atribuyéndose Ara h1 el principal componente y Europa el Ara h2. Este hecho tiene una gran importancia, en primer lugar porque explica que la sensibilización a cacahuete en España puede ser a través de la ingesta de melocotón y en segundo lugar porque a la hora de diseñar una inmunoterapia o pruebas diagnósticas debe incluirse el Ara h9, y este componente no está disponible para el diagnóstico. Refuerza la hipótesis que el tipo de costumbres y dietas condiciona el tipo de alergia alimentaria que se padece. Asimismo es de gran interés el hecho de que ninguno de los componentes estudiados se asocia con una mayor gravedad de síntomas. En este sentido, cabe destacar que el procesamiento de los alimentos puede causar alteraciones en epítopos inmunodominantes, lo que puede afectar directamente sus propiedades alergénicas. A la vista de nuestros resultados, vemos que es posible encapsular en nanopartículas extracto de cacahuete para emplear en futura inmuoterapia. Por otra parte, tras haber optimizado el proceso de fabricación se seleccionaron, para futuros experimentos in vivo, las nanopartículas incubadas con 5 mg de extracto de cacahuete y con Dextrano 70.

En general, todos los extractos de cacahuete administrados, tanto por vía oral como por vía intradérmica, han inducido una respuesta inmune predominantemente de tipo Th 2. Los niveles más altos de IgG 1 e IgG 2a fueron más altos en los grupos de animales administrados por vía intradérmica que en los animales administrados por vía oral. Estas diferencias muestran una mejor y más duradera presentación antigénica de la vía intradérmica en relación a la vía oral, que presenta distintas barreras (físicas y químicas) a ser superadas por el antígeno hasta su presentación. El pico máximo de anticuerpos IgG1 e IgG2a fue alcanzado en la tercera y cuarta semana tras la administración de los extractos, tanto para los animales inoculados por vía oral como para los inoculados por vía intradérmica.

Para poder realizar estudios de alergia alimentaria es esencial poder contar con modelos animales. Asimismo, el primer paso para diseñar una inmunoterapia es poder tener un modelo animal donde probarla. Ofrecemos así un modelo experimental mucho más fiable y cuantificable.

Deterioro cognitivo en la enfermedad de Parkinson: base anatomofuncional

P. Clavero, D. García-García, I. Lamet, J.L. Zubieta, R. García de Eulate, J. Arbizu, J.A. Obeso, M.C. Rodríguez-Oroz

Fundamento: En la enfermedad de Parkinson (EP) avanzada las alteraciones cognitivas y la demencia (EPD) son frecuentes con una prevalencia del 30% y una incidencia acumulada del 84% a los 20 años de evolución. El deterioro cognitivo ligero (DCL) se define por la existencia de alteraciones cognitivas en ausencia de demencia que podrían preceder al desarrollo de la misma. Entre las causas de la demencia en la EP la extensión del proceso neurodegenerativo a áreas corticales parece jugar un papel relevante. No se conocen las causas del DCL en la EP. Los estudios de volumetría de sustancia gris y de metabolismo cerebral, han mostrado utilidad en la identificación de alteraciones cerebrales desde estadios precoces del deterioro cognitivo en otras enfermedades neurodegenerativas.

Los objetivos han sido caracterizar las alteraciones neuropsicológicas, de volumen de sustancia gris y de metabolismo cerebral de los distintos estados cognitivos de la EP y conocer cuál es su patrón de progresión.

Material y métodos: Estudio transversal y longitudinal en el que se incluyeron controles y pacientes con EP sin alteraciones cognitivas (EPCN) con demencia (EPD) según criterios DSM-IV y con DCL (EPDCL) según criterios diagnósticos del International Working Group on Mild Cognitive Impairment. En el estudio transversal, a todos los sujetos se les realizó una evaluación neuropsicológica, una resonancia magnética cerebral (RM) y una tomografía por emisión de positrones (PET) con flurodesoxiglucosa. Se comparó el rendimiento cognitivo en los distintos test neuropsicológicos entre los grupos. Mediante morfometría basada en vóxeles (MBV) en la RM y estudio vóxel a vóxel en el PET se comparó el volumen de sustancia gris y el metabolismo cerebral de los grupos. Los estudios de imagen se ajustaron para comparaciones múltiples mediante FDR (False discovery rate). Pare el estudio longitudinal, tras 18 meses de evolución se repitieron todos los estudios a los pacientes con EPCN y a los EPDCL.

Resultados: Se estudiaron 136 pacientes con EP [46 EPCN, 62 EPDCL, y 28 EPD] y 53 controles. Los pacientes EPCN fueron más jóvenes que el resto de grupos. La gravedad motora, caídas y alucinaciones fueron mayores en el grupo EPD. El resto de características generales fueron semejantes. En el estudio neuropsicológico no se observaron diferencias entre los pacientes EPCN y controles. Los pacientes EPD presentaron alteraciones en todos los dominios cognitivos, en los test de valoración cognitiva global y en la escala de dependencia tanto respecto a los controles como a los pacientes EPCN. Respecto a los pacientes con EPDCL presentaban un empeoramiento en todos los tests realizados. Los pacientes con EPDCL presentaron diferencias en todos los dominios cognitivos respecto a los pacientes EPCN fundamentalmente en función ejecutiva, visuoespacial y memoria con alteraciones en un conjunto de test neuropsicológicos cuyas puntuaciones disminuyen de manera marcada en las primeras fases del deterioro cognitivo en la EP y que por tanto pueden servir en el diagnóstico del DCL en esta enfermedad como son: la fluencia verbal semántica y fonémica, todos los apartados del Stroop, la parte B del Trail making test sin afectación en la parte A, el recuerdo de las figuras con una copia normal, el test de Buschke con puntuación total normal pero con una inversión de la relación recuerdo libre/recuerdo facilitado y la lista de palabras del ADAS con un recuerdo diferido marcadamente peor que el recuerdo inmediato. En los estudios de imagen, en el grupo EPD se observó reducción de sustancia gris e hipometabolismo parietal, frontal, occipital, temporal y en cíngulo, tanto respecto a controles como a EPCN, siendo más extenso el hipometabolismo que la atrofia y más marcado respecto a los controles. En los pacientes EPDCL no se observó reducción del volumen de sustancia gris respecto a los pacientes EPCN, pero si hipometabolismo de localización frontal y parietal. Los pacientes EPD respecto a los EPDCL mostraron hipometabolismo de localización frontal, parietal, occipital y temporal sin áreas de atrofia.

Conclusiones: El DCL en la EP es un estado intermedio entre la EPCN y la EPD con un perfil neuropsicológico caracterizado por leve disfunción ejecutiva, visuoespacial y en memoria, sin diferencias en sustancia gris cortical pero si en metabolismo cerebral respecto a los pacientes EPCN que se localiza a nivel frontal y parietal. Los pacientes con EPD presentan un deterioro cognitivo global respecto a los pacientes con EPDCL que se correlaciona con hipometabolismo en región occipital, parietal y temporal sin que haya atrofia cerebral en esta comparación. Por tanto, el PET con FDG es una herramienta más sensible que la RM con MBV para discriminar los pacientes con EP y DCL respecto a los CN. Los pacientes con demencia tienen un deterioro en todos los dominios cognitivos que se asocia con atrofia e hipometabolismo parietal, frontal, occipital, temporal, cíngulo, ínsula e hipocampo tanto respecto a los controles como a los pacientes EPCN, siendo más extenso el déficit de metabolismo que de atrofia y mayor respecto a los controles que a los EPCN. A diferencia de lo que ocurre en el diagnostico diferencial con los pacientes con EPDCL, en la distinción de la demencia de los pacientes con EPCN son útiles tanto la RM con MBV como el PET-FDG. Los pacientes EPCN no presentan deterioro significativo en ningún dominio cognitivo ni áreas de atrofia o hipometabolismo respecto a los controles.