Mi SciELO

Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Accesos

Accesos

Links relacionados

-

Citado por Google

Citado por Google -

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO -

Similares en Google

Similares en Google

Compartir

Cuadernos de Psicología del Deporte

versión On-line ISSN 1989-5879versión impresa ISSN 1578-8423

CPD vol.16 no.2 Murcia may. 2016

Construcción del cuestionario sobre la relación entre el jinete y el caballo

Construction the questionnaire of relationship between rider and horse

Construção do questionário da relação entre o cavaleiro e o cavalo

Barros-Guerrero, A. y Dosil-Díaz, J.

Universidad de Vigo

Dirección para correspondencia

RESUMEN

Esta investigación ha servido para construir el Cuestionario de la Relación entre el Jinete y el Caballo (CRJC). Para ello hemos seguido cinco etapas: I) Búsqueda Bibliográfica; II) Creación de los ítems; III) Prueba preliminar a una muestra reducida de jinetes; IV) Nueva consulta a especialistas; V) Primera versión. Este cuestionario tiene 30 ítems, agrupados en cuatro factores. El valor del KMO es de 0,716 (p <0,001). La varianza explicada por el modelo es de un 46,52%. La fiabilidad del cuestionario es elevada, con un valor de alfa de 0,81. Este cuestionario podrá convertirse en un instrumento de gran utilidad en la investigación de la relación entre el jinete y el caballo, con la finalidad de dar unas pautas en los casos en la que no sea muy adecuada y así mejorar el rendimiento deportivo.

Palabras clave: Cuestionario, psicología, hípica, variables psicológicas.

ABSTRACT

This research has helped to create the Relationship Questionnaire between the Rider and the Horse (CRJC). The conducted procedure includes five stages: I) Literature search; II) Creating questionnaire ítems; III) Pretest a small sample of riders, IV) Review by specialists; V) First version. This questionnaire has 30 items, grouped into four factors. KMO is the value of 0,716 (p <0,001). The variance explained by the model is 46,52%. The reliability of the questionnaire is high, with an alpha value of 0,81. This questionnaire may be a useful tool in the investigation of the relationship between the rider and the horse with the purpose of providing guidance in cases in which this relationship is not very adequate and to improve athletic performance.

Key words: Questionnaire, psychological, equestrian sports, psychological variables.

RESUMO

Este estudo tem ajudado a criar o Questionário de Relação entre o Cavaleiro e o Cavalo (CRJC). Então, nos temos seguido cinco etapas: 1) Pesquisa bibliográfica; 2) Criaçao dos ítens ;3) Teste preliminar de uma pequena amostra de cavaleiros; 4) Novas consultas para os especialistas; 5) Primeira versão. Este questionário tem 30 itens, agrupados em quatro fatores. O valor de KMO é de 0.716 (p<0.001). A vari nça explicada pelo modelo é un 46,52%. A confiabilidade do questionário foi elevada, com um valor de alfa de 0.81. Este questionário pode ser uma ferramenta útil na investigação de relação entre cavaleiro e cavalo, com o objetivo de oferecer orientação em casos em que não é adequada e ate pode melhorar o desempenho atlético.

Palavras chave: Questionário, psicología, equestre, variaveis psicológicas.

Introducción

En los deportes ecuestres los jinetes son conscientes de la importancia de desarrollar un binomio con su caballo. Este hecho no es actual, ya que sabemos mediante las pinturas rupestres, que se lleva apreciando desde la prehistora cuando se comenzó con la domesticación de este ser vivo (Gordon-Watson, Lyon, Montgomery y Waters, 2012). Las evidencias muestran que los caballos comenzaron a ser montados hace unos 6.000 años en Ucrania (Clutton-Brock, 1987), pero no es hasta el año 1900 cuando la hípica comienza a presentarse como una disciplina competitiva en los Juegos Olímpicos en París. En los siguientes años desapareció, regresando de nuevo en el 1912, en los Juegos Olímpicos de Estocolmo.

Los grandes éxitos en los deportes ecuestres se producen, en gran medida, por la relación entre el jinete y el caballo. Esta relación se establece a través del trato cotidiano entre ambos y debe contener por parte del jinete aspectos como: consideración, atención, dedicación, reconocimiento y cariño (Blake, 2007; Pretty, y Bridgeman, 2005). La base para ello es la confianza mutua, que se construye en el día a día, adquiriendo un papel fundamental variables psicológicas como la comunicación, el liderazgo o la motivación (Monter, 2013).

En la equitación se ha incidido en la técnica (Chambry, 2014; Martinez, 2013; Vons, 2006), en la psicología de los caballos según las razas (Comps, 2012), en la relación entre los estados de ánimo y el rendimiento ecuestre (Meyers, Bourgeois, LeUnes y Murray, 1999) o en la importancia del binomio entre el jinete y el caballo (Pretty y Bridgeman, 2005; Llanes 2012). Este último aspecto no se ha investigado lo suficiente, cuando está considerado uno de los cuatro pilares fundamentales junto a las capacidades físicas, técnicas y tácticas.

La psicología del deporte ha evolucionado hacia una mayor especificidad, donde diversos autores han incidido en la necesidad de explicar cómo identificar, evaluar e intervenir sobre las variables psicológicas en diferentes modalidades deportivas (Dosil, 2002, 2006). En la actualidad, disponemos de una gran variedad de instrumentos para su investigación como el STAI (Escala de Ansiedad, Estado-Rasgo) de Spielberger (1989), el SAS (Sport Anxiety Scale) de Smith, Smoll, y Schutz (1990), Sport Motivation Scale de Pelletier et al. (1995), el Cuestionario de Percepción del Clima Motivacional en el Deporte-2 de Newton, Duda, y Yin, (2000); el SSRI (Schutte Self Report Inventory) de Schutte et al. (1998) y el TAIS (Test of Attentional and Impersonal Style), de Nidefferr (1976).

Esta búsqueda de la especificidad en la psicología del deporte ha llevado a cabo a que se realizasen adaptaciones de instrumentos genéricos a muestras más concretas (González-Fernández, 2010; Lamonedo, Huertas, Córdoba, y García, 2014; López-López, 2011; López-López, Jeanes, y Cárdenas 2012a y 2012b; López-López et al., 2013; Olmedilla, 2003), aunque una línea que cada vez ha cobrado mayor relevancia ha sido la de elaborar cuestionarios concretos que responda a las situaciones específicas que se pretenden analizar (Garrido, Zagalaz, Torres, y Romero, 2010; Gimeno, Buceta y Pérez-Llantada, 2007; Latorre, y Pantoja, 2013; Montalbetti, y Chamarros, 2010; Ortega, Jiménez, Palao, y Sainz, 2008), ya que su validez vendrá determinada, entre otros aspectos, por la funcionalidad de la herramienta y por su utilidad para comprender los desencadenantes conductuales, cognitivos y emocionales que se ven implicados en la conducta evaluada.

Por lo tanto, siguiendo a estos autores, el objetivo de este trabajo ha sido crear un instrumento Ad Hoc para estudiar y evaluar las variables psicológicas que intervienen en la relación entre el jinete y el caballo y, con ello, en el rendimiento de los deportes ecuestres.

Método

Participantes

La muestra a la que se le aplicó la primera versión del cuestionario está compuesta por 102 deportistas ecuestres de clubs de España y Portugal, con edades comprendidas entre 7 y 70 años, con una media de edades de 21.84 años y una desviación típica de 10.93. En cuanto al género, el 40.2% de la muestra son jinetes (hombres) y el 59,8 % son amazonas (mujeres), con una desviación típica de 0.49. En relación a la disciplina, el 71.6% compite en Salto de Obstáculos; el 5.9% en Doma Clásica; el 8.8% en Ponis y el 13.7 % en Horseball. Teniendo en cuenta las categorias, el 9,8% son alevines (hasta 12 años), el 18,6% infantiles (de 12 a 14 años), el 22.5% juveniles (de 15 a 18 años), el 8.8% jovenes jinetes (de 19 a 21 años) y el 40.2% adultos (más de 22 años). La media de días de entreno a la semana es de 4.35 días, con una desviación típica de 1.96; y la media de horas semanales de entreno es de 10,19 horas con una desviación típica de 13.59. En relación al ámbito, el 23.5% compiten a nivel local; el 15.7% a nivel autonómico; el 34.3% a nivel nacional y el 24.5% a nivel internacional. En cuanto a los años de experiencia de los sujetos en los deportes ecuestres la media es de 11.05 años, teniendo la persona más veterana 60 años de experiencia y la más inexperta 3 meses, con una desviación típica de 8.46. El 80.4% de la muestra posee caballo propio, mientras que el 19.6% montan caballos de los clubs. La media de años junto al caballo con el que entrenan y compiten es de 7.15 años, con una desviación típica de 8.02.

Instrumento

De acuerdo con el objetivo del estudio, el instrumento utilizado es uno elaborado Ad Hoc, el "Cuestionario sobre la Relación entre Jinete-Caballo - CRJC". Este instrumento integra 4 factores y un total de 30 ítems. Para su cumplimentación se solicitó a los encuestados que indicasen su opinión en relación a cada ítem, recurriendo a una escala de respuesta tipo Likert, desde 1: completamente en desacuerdo ("No me pasa nunca"); hasta 6: completamente de acuerdo (Me pasa siempre"). El hecho de ser 6 los puntos de la escala es por evitar tendencia a centrar las respuestas.

También fueron incluidas algunas cuestiones relacionadas con la caracterización de los sujetos: edad, género, disciplina, categoría, días de entreno a la semana, horas de entreno semanales, ámbito en que lo practica, años de experiencia, si tiene caballo propio y años junto al caballo con el que compite.

Procedimiento

Según Santos (1985), cuanto más adecuados y precisos sean los procesos e instrumentos de medida, más correcta y perfecta será la evaluación. Siguiendo la teoría clásica de la creación de los test, se han llevado a cabo las siguientes fases de elaboración del Cuestionario sobre la Relación entre Jinete y Caballo (CRJC).

1o Fase: Búsqueda Bibliográfica

La investigación empírica no es sólo un proceso de aplicación de conocimientos de forma aislada, sino un conjunto de procesos concomitante, de la aplicación con creatividad controlada (Hill y Hill, 2002).

Cualquier trabajo de investigación científica, necesita apoyarse en un soporte teórico bien fundamentado (Dosil y Martins 2010), por lo que como punto de partida de la elaboración del cuestionario, se realizó una revisión bibliográfica sobre los vínculos y comunicación con los caballos de importantes entrenadores y susurradores de caballos, así como de la hípica en general. Con esto se pretende que los ítems del cuestionario sean validos y se refieran a las características del constructo que se quiere medir, en este caso, la relación entre jinete y caballo.

Fase 2: Creación de los ítems del cuestionario

De acuerdo con Hill y Hill (2002), en la investigación en ciencias sociales, es usual utilizar el cuestionario como instrumento de medición de una o más variables latentes que a su vez son definidas por "variables componentes".

Para la confección de los ítems, siguiendo a Muñiz (1994) hemos realizado una descripción clara y precisa del constructo a medir.

Una vez definido, en una primera aproximación fueron redactados 100 ítems, que se dividieron en 8 factores iniciales: datos del caballo; cuidados del caballo; tiempo de ocio; comunicación verbal; comunicación no verbal; vínculo afectivo; confianza y respeto; premios y castigos. Se aseguraron posteriormente que existían ítems en cada uno de los factores iniciales, útiles para valorar cada una de esas áreas. Este número elevado de ítems, sigue las indicaciones de autores como Muñiz, (1994), Hill y Hill, (2002), o Serpa, Faria, Marcolino, Reis y Ramadas (2003), que señalan que el proceso de construcción de un cuestionario debe iniciarse por la elaboración de un número de ítems dos o tres veces superior a aquellos que este tendrá en su versión final. De estos primeros ítems, tras entrevistas con profesionales de la equitación, entrenadores y jurado, y las anotaciones tomadas durante dichas entrevistas, se descartaron aquellos que no se consideraron relevantes para la evaluación.

Además se volvieron a redactar aquellos que podían dar lugar a confusión en su interpretación, se unieron los que eran similares y se incluyeron algunos nuevos. Tras este proceso los ítems del cuestionario se redujeron a 62, agrupados en 8 factores iniciales.

Fase 3: Prueba preliminar a una muestra reducida de jinetes

El cuestionario con 62 ítems, se aplicó a una muestra reducida de 15 sujetos. El objetivo era verificar su interpretación, comprensibilidad y objetividad. Se les indicó a los deportistas que anotaran los ítems que consideraban repetidos o muy similares, así como los que consideraban difíciles de comprender. Este proceso (debriefing) nos permite construir los indicadores y los ítems, tal como nos indican Torrence, Keresteci, Casey, Rosner, Ryan y Breton (2004), lo que nos garantiza que después no ofrecerán dificultades en su compresión para los jinetes y las amazonas. Se eliminaron los ítems que daban lugar a confusión o dificultad en su interpretación, y los que eran similares a otros, por lo que el cuestionario quedó reducido a 40 ítems.

Fase 4: Nueva consulta a especialistas

Tras la prueba preliminar a un grupo reducido, el cuestionario con 40 ítems fue nuevamente revisado por un grupo de cinco expertos, formado entrenadores y Psicólogos del Deporte. De este modo se eliminaron 10 ítems que podrían crear confusión o por no ser muy adecuados, quedando esta primera versión con 30 ítems.

Fase 5: Primera versión

A la primera versión, con 30 ítems, se le invirtió el sentido de la respuesta a 4 ítems, quedando 26 ítems de sentido positivo de respuesta y 4 de sentido negativo.

En este estudio, seguimos las etapas de construcción de test de medición, siguiendo las propuestas de varios autores como Hill y Hill (2002) y Baider, Holland, Russak y De-Nour (2001), desde la elaboración de los ítems a los procesos de validación. Hemos realizado diversos análisis: validez de constructo y de criterio; validez factorial; la varianza total explicada y fiabilidad del test a través de la consistencia interna de los factores. Algunos autores (Pasquali, 2003; Almeida y Freire, 2003), consideran que para proceder al análisis de validez y fiabilidad, la muestra debe de ser cinco veces el número de ítems. Sin embargo para Kline (1986), debe ser tres veces mayor que el número de ítems. Siguiendo a este autor, para proceder al análisis factorial, aplicamos el cuestionario a 102 deportistas ecuestres superando así el número de 3 sujetos por ítem.

Resultados

Una vez realizada la recogida de los cuestionarios en los diferentes clubs ecuestres, se lleva a cabo el análisis de los datos. En primer lugar se analizan las frecuencias en las respuestas al test, con el objetivo de reducir el número de ítems del cuestionario, descartando los ítems que presentan una tendencia muy elevada hacia un polo u otro de respuestas. Con esto se reduce el número de ítems del cuestionario para, posteriormente, ejecutar un análisis factorial que agrupe los ítems por factores concretos.

El análisis de los datos, se realiza con el programa estadístico SPSS, en su versión 21.0 para Mac. Se crea para ello una base de datos, con los datos generales y las respuestas del CRJC.

Se realizaron varios análisis con la finalidad de encontrar la estructura más adecuada, agrupando así los ítems por factores.

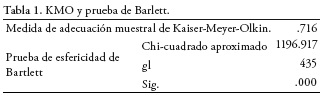

Con el sentido de poder evaluar la ejecutabilidad del análisis factorial, se ha realizado el test Kaiser-Meyer-Olkin (KMO). Este test indica si el análisis factorial es una buena opción y cuál es su calidad (Hill y Hill, 2002; Pestana y Gageiro, 2003; Pereira, 2004). Se trata de una medida de adecuación muestral, que nos indica si las correlaciones parciales entre las variables son suficientemente pequeñas, variando de 0 a 1; los valores bajos indican que el análisis factorial puede no ser una buena opción. En este estudio, el valor KMO es de .716, y el Bartlet's es significativo (p<,001), como refleja la tabla 1.

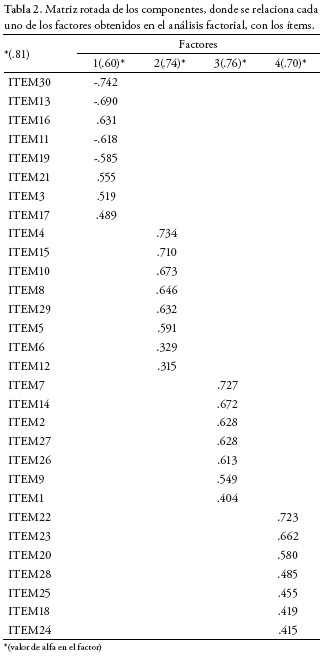

Una vez realizado el test KMO, procedimos a varios análisis factoriales hasta que encontramos la solución más adecuada, donde los 30 ítems están agrupados en 4 factores, tal como se puede observar en la tabla 2. Muñiz (1994) define el análisis factorial como un análisis multivariado que bajo determinadas condiciones y con ciertas limitaciones, nos permite estimar los factores que dan cuenta de un conjunto de variables, es decir, se decidió, llevar a cabo este análisis para delimitar los factores necesarios en el cuestionario. El objetivo de este método es encontrar grupos independientes de variables (ítems) capaces de explicar el máximo de información del cuestionario.

Tras el descarte mediante análisis de los factores de los ítems no válidos, por su carga factorial, por la repetición o saturación en un solo factor, se llega a la elaboración de un cuestionario de 4 factores, en el que se incluyen 30 ítems, cuya varianza explicada es de un 46.52%.

Llevamos a cabo la rotación mediante el método Varimax (tabla 2), medida ortogonal de rotación, que minimiza el número de variables incluidas en un factor, es decir, minimiza el número de variables que tienen saturación alta en un factor. La razón de utilizar este método y no otro en la rotación, es debido a que el objetivo en este momento no era reducir el número de factores que poseíamos, únicamente era agrupar los ítems en uno u otro factor. En relación a los coeficientes de los ítems de los análisis factoriales efectuados, se siguió el criterio de aceptar como valor mínimo .40, de acuerdo con Pedhazur y Schemelkin (1991).

Para calcular la Fiabilidad del cuestionario aplicamos el test de Alpha de Cronbach, medida de la consistencia interna del cuestionario, que refleja el grado de covarianza de los ítems que constituyen el test, partiendo de un análisis exhaustivo de las covarianzas entre ítems. Hill y Hill (2002) clasifica los valores de alfa de la siguiente forma: mayor que .90 -excelente; entre .80 y .90- bueno; entre .70 y .80 -razonable; entre .60 y .70- débil y por debajo de .60 inaceptable. En nuestro cuestionario el alfa global es de .81, por lo que su fiabilidad es buena. Si estudiamos los valores de alfa en cada uno de los factores todos tienen un valor bueno, excepto el factor 1, que con .60 tiene un valor razonable (Tabla 2).

Para el proceso de validación del cuestionario, al no tener constancia de ningún instrumento que midiese las mismas variables, solicitamos la colaboración de dos jinetes que confirmaron que para ellos la relación con el caballo es la de un "instrumento" de trabajo, mientras que para otro un "compañero". Al analizar las puntuaciones obtenidas en el cuestionario, el primero alcanzó la puntuación media de 2.68, mientras que el segundo la puntuación de 5.65 (la puntuación media de los encuestados ha sido de 4.42).

Discusión

En este estudio se pretende elaborar un instrumento que nos permita evaluar la relación entre el jinete y el caballo. El objetivo fue el de crear una primera versión, específico para los deportes ecuestres que sea válido y fiable. éste, tras el análisis comentado en el punto anterior, se divide en cuatro factores.

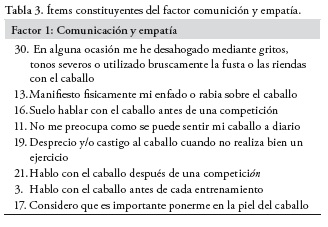

Factor 1. Comunicación y empatía:

Los seres humanos tenemos una necesidad congénita de comunicarnos con la naturaleza (Nebbe, 2000; Ulrich, 2001) y, por lo tanto, con las mascotas. Por lo general, la mascota suele asociarse con los animales más pequeños tales como gatos y los perros, pero también puede incluir caballos (Fine, 2000).

Autores como Blake (2007), afirman que para que exista una buena relación, el jinete debe saber como comunicarse con su caballo de forma suave y calmada, ya que éste es capaz de detectar el tono de la voz; evitando los gritos o tonos severos. Por lo tanto, es fundamental mantener la calma y evitar el uso brusco de las riendas y la fusta. Además, es importante tener en cuenta el estado físico y psíquico del caballo para saber si puede llevar a cabo el entrenamiento, ya que en ocasiones, al igual que las personas, puede sentirse mal y no ejecutar de forma satisfactoria los ejercicios. En estas ocasiones el jinete debe mostrarse comprensivo, ya que es por una causa justificada y no por falta de obediencia. (Tabla 3).

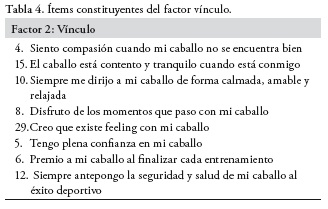

Factor 2. Vínculo:

Un vínculo se caracteriza por una interacción afectiva especial y duradera con un individuo único, no intercambiable con otro (Ainsworth, 1991; Carrillo y Gutiérrez, 2000). Esa interacción muestra dos características: primero, mantener la proximidad con otro animal y restaurarla cuando ha sido interrumpida, y segundo, la especificidad del otro individuo, que supone su reconocimiento (Bowlby, 1969).

Para Katcher (1993) son cuatro los principios básicos de la interacción hombre-animal que permiten el establecimiento del vínculo. Estos principios son: seguridad, intimidad, afinidad y constancia. Estos cuatro principios son esenciales en la equitación. El jinete tiene que sentirse seguro, confiar en su caballo; y mostrarle que esa confianza puede ser mutua mediante la forma de dirigirse a su compañero, de forma calmada y amable. Es importante que exista afinidad entre ambos, que sus personalidades conecten. El entrenamiento y los cuidados del caballo deben de ser constantes, haciéndole saber cuando ha hecho un buen trabajo a través de premios táctiles o comestibles para que se sienta valorado. Por último, ambos necesitan momentos íntimos juntos para conectar, ya sea en los entrenamientos, en paseos de ocio o en el box. De esta forma podrán conocerse mejor y reforzar el vínculo (Marks, 2009). (Tabla 4).

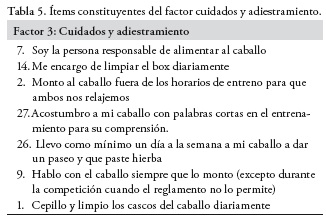

Factor 3. Cuidados y adiestramiento:

El bienestar del caballo es importante, y debe incluir consideraciones sobre el cuidado de la salud, condiciones de vida, los horarios de trabajo y equipos requeridos (Bensel, 1984; Delta Society, 1996; Lawrence, 1984; Lyon y Gordon-Watson, 1999). Esto implica un cepillado diario y limpieza de sus cascos, una adecuada hidratación y alimentación, momentos de ocio fuera de los entrenamientos, horarios establecidos y señales verbales claras. Además, su cama debe de estar siempre limpia y blanda ya que el caballo pasa muchas horas al día en el box. De este modo lo estamos cuidando físicamente pero también mentalmente. Un caballo bien cuidado será un caballo sano. (Tabla 5).

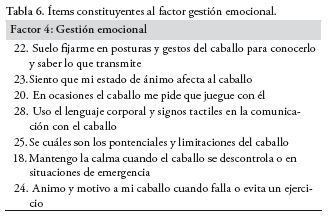

Factor 4. Gestión emocional:

En la actualidad, diversos estudios, han confirmado que las emociones influyen en diferentes ámbitos de la vida (Côte y Miners, 2006; Pérez y Castejón, 2007; Prieto, Ferrándiz, Sánchez, y Bermejo, 2008; Zeidner, Matthews, y Roberts, 2004). Concretamente, las emociones juegan un papel importante en la vida de los deportistas y, directa o indirectamente, tienen influencia en aquello que quieren llevar a cabo (Hanin, 2000). Autores como Blake (2007) y Monter (2013) afirman que el caballo percibe el estado emocional del jinete, por lo que que como un buen líder debe trasmitir seguridad y mantener la calma en diversas situaciones, mostrar su afecto y aprobación al caballo mediante signos táctiles, así como motivar y animarlo durante los entrenamientos. A su vez, el jinete, debe fijarse en los gestos del caballo para saber lo que siente y lo que le quiere comunicar (Blake, 2007; Marks, 2009; Wood, 2011). Todo esto permitirá que el caballo se acerque y que se cree una cohesión entre ambos que favorecerá el rendimiento. (tabla 6).

Conclusión

Este estudio muestra las fases de la creación de un cuestionario específico para evaluar la relación entre el jinete y el caballo en los deportes ecuestres. Se comenzó elaborando 100 ítems, hasta llegar a un cuestionario con 30 ítems, agrupados en cuatro factores.

El valor KMO es de .714 (p<.001), y la varianza explicada por el modelo es de 46.52%. La fiabilidad del cuestionario es elevada, con un valor de .81.

También se verifica una consistencia interna de los ítems aceptable, que constituyen cada factor, así como una buena correlación global de cada ítem con el total.

Dentro de las limitaciones del estudio, la más importante es la dificultad de acceder a participantes de todos los deportes ecuestres, por lo que en futuras investigaciones se procurará abarcar los restantes (volteo, polo o prueba completa).

Aplicaciones prácticas

Este cuestionario podrá resultar útil en los clubs ecuestres para tener una primera aproximación sobre la relación de los jinetes con sus caballos, pudiendo intervenir con programas de entrenamiento psicológico individualizado y así, mejorar la calidad de vida del caballo y el rendimiento de ambos.

Referencias

1. Almeida, L., y Freire, T. (2003). Metodología da Invesigaçao em Psicologia e Educaçao. 3a Ediçao, Lisboa: Psiquilíbrios. [ Links ]

2. Ainsworth, M (1991). Attachment and other affectional bonds across the life cycle. En C.M. Prkes, J. Stenvenson-Hindle y P. Morris (Eds.), Attachment across the life cycle (pp. 33-51). New york: Rutledge. [ Links ]

3. Baider, L., Holland, J., Russak, S. M., y De-Nour, A. K. (2001). The System of Belief Inventory (SBI-15): a validation study in Israel. Psycho-Oncology, 10, 534-540. [ Links ]

4. Bensel, R.W. (1984). Historical perspectives of human values for animals and vulnerable people. En R.K. Anderson, B.L. Hart, and L.A. Hart (Eds.), The pet connection: Its influence on our health and quality of life (pp. 2-14). Minneapolis, MN: University of Minnesota. [ Links ]

5. Blake, H. (2007). La comunicación con los caballos: como conseguir el mayor rendimiento con tu caballo. Madrid: Tutor. [ Links ]

6. Bowlby, J. (1969) Attachment and loss.Vol I. Attachment. New York: Basic Books. [ Links ]

7. Carrillo, S., y Gutiérrez, G. (2000). Attachment behavior and comparative research: A critical essay. Suma Psicológica, 7, 51-63. [ Links ]

8. Chambry, P. (2014). La equitación. Barcelona: Hispano Europea. [ Links ]

9. Clutton-Brock, J. (1987). A Natural History of Domesticated Mammals. Cambridge University Press, Cambridge. [ Links ]

10. Comps, C. M., (2012). Razas de caballos de la A a la Z. Madrid: Libsa. [ Links ]

11. Côte, S., y Miners, C. (2006). Emotional intelligence, Cognitive intelligence and Job Performance. Administrative Science Quarterly, 51, 1-28. [ Links ]

12. Delta Society (1996). Standards of practice for animal-assisted activities and animal-assisted therapy. Renton, WA. Delta Society. [ Links ]

13. Dosil, J. (2002). El psicólogo del deporte. Asesoramiento e intervención. Madrid: Síntesis. [ Links ]

14. Dosil, J. (Ed.), (2006). The Sport Pscyhologist'Handbook: a guide for sport-spectific performance enhancement. Chichester, UK: John Wiley & Sons. [ Links ]

15. Dosil, J., y Martins, H. (2010) Concepción y construcción de la versión preliminar del cuestionario de las capacidades psicológicas del Futbolista. Revista de psicología general y aplicada, 63, 133-146. [ Links ]

16. Fine, A. (2000). Handbook on Animal Assisted Therapy, Theore- tical Foundations and Guidelines for Practice. Academic Press, San Diego, CA. [ Links ]

17. Garrido, M. E., Zagalaz, M. L., Torres, G., y Romero, S. (2010). Diseño y validación de un cuestionario para técnicos deportivos acerca de su opinión sobre las actitudes de padres y madres en el deporte (CTPMD). Cuadernos de Psicología del Deporte, 10, 2, 7-21. [ Links ]

18. Gimeno, F., Buceta, J. M., y Pérez-Llantada, M.C. (2007). Influencia de las variables psicológicas en el deporte de competición: evaluación mediante el cuestionario Características psicológicas relacionadas con el rendimiento deportivo. Psicothema, 19, 4, 666-671. [ Links ]

19. González-Fernández, M.D. (2010). La evaluación psicológica del deportista. Papeles del Psicólogo, 31, 3, 250-258. [ Links ]

20. Gordon-Watson, M., Lyon, R.R., Montgomery, S., y Waters, A.J. (2012). Guía práctica del caballo. Alcobendas: editorial LIBSA. [ Links ]

21. Hanin, Y.L. (2000). Emotion in sports. Champaign. Human kinetics. [ Links ]

22. Hill, M. M., y Hill, A. (2002) Investigaçao por questionário. Lisboa: Ediçoes Sílabo. [ Links ]

23. Katcher, A. H. (1993). El hombre y el entorno viviente: una excursión a través del tiempo cívico. En A. H. Katcher y A.M. Beck (Eds.), Los animales de compañía en nuestra vida. Nuevas perspectivas. Barcelona: Fundación Purina. [ Links ]

24. Kline, P. (1986). Handbook of Test Construction. Introduction to Psychometric Design. London: Methuen y C.O. Ltd. [ Links ]

25. Lamonedo, J., Huertas, F. J., Córdoba, L. G., y García, A. V. (2014). Adaptación de la Escala Multidimensional de Orientaciones hacia la Deportividad al contexto del fútbol alevín. Cuadernos de Psicología del Deporte, 14, 2, 71-80. [ Links ]

26. Latorre, P. A. y Pantoja, A. (2013). Diseño y validación de un cuestionario de propensión al accidente deportivo (PAD-22). Cuadernos de Psicología del Deporte, 13(1), 51-62. [ Links ]

27. Lawrence, E. A. (1984). Human relationships with horses. En R. K. Anderson, B. L. Hart and L.A. Hart (Eds.), The pet connection: Its influence on our health and quality of life (pp. 38-43). Minneapolis, MN: University of Minnesota. [ Links ]

28. Llanes, R. (2012). Psicología y enganche de caballos,. En Arbinaga, F. y Caracuel, J. C. (2012). Intervención Psicológica En Actividad Física y Deportes Minoritarios (381-408) Madrid: Psimatica. [ Links ]

29. López-López, I.S. (2011). La evaluación de variables psicológicas relacionadas con el rendimiento en fútbol: habilidades psicológicas para competir y personalidad resistente. (Tesis doctoral inédita). Universidad de Granada, Granada. [ Links ]

30. López-López, I.S., Jaenes-Sánchez, JC., López, M., y Cárdenas-Vélez, D. (2012a). Adaptación al fútbol del cuestionario de Características Psicológicas relacionadas con el Rendimiento Deportivo (CPRD). Póster publicado en las Actas del XIII Congreso Nacional y I Foro Mediterráneo de Psicología de la Actividad Física y el Deporte. 21-24 Marzo, Murcia. [ Links ]

31. López-López, I.S., Jaenes-Sánchez, JC., López, M., y Cárdenas-Vélez, D. (2012b). Adaptación para futbolistas de la Escala de Personalidad Resistente en Maratonianos (EPRM). Comunicación publicada en las Actas del XIII Congreso Nacional y I Foro Mediterráneo de Psicología de la Actividad Física y el Deporte. 21-24 Marzo, Murcia. [ Links ]

32. López-López, I.S., Jaenes-Sánchez, J.C., y Cárdenas-Vélez, D. (2013). Adaptación para futbolistas (CDRD-F) del cuestionario "características psicológicas relacionadas con el rendimiento deportivo". Cuadernos de Psicología del Deporte, 13,2, 21-30. [ Links ]

33. Lyon, R. y Gordon-Watson (1999). Guía práctica del caballo. Madrid: Libsa. [ Links ]

34. Marks, K. (2009). Como crear un vínculo con su caballo. Barcelona: Hispano Europea. [ Links ]

35. Martinez, R. (2013) Escuela de equitación: El jinete completo: aprendizaje integral y progresivo desde el nivel elemental hasta el avanzado.Barcelona: Hispano Europea. [ Links ]

36. Meyers, M, Bourgeois, A., LeUnes, A., y Murray, N. (1999). Mood and psychological skills of elite and sub-elite equestrian athletes. Journal of Sport Behavoir, 2,3, 399-409. [ Links ]

37. Montalbetti, T. y Chamarros, A. (2010). Construcción y Validación Del Cuestionario de Percepción de Riesgo en Escalada de Roca. Cuadernos de Psicología del Deporte, 10, 2, 43-56. [ Links ]

38. Monter, A. (2013). Viviendo con mis caballos. Barcelona: Cims. [ Links ]

39. Muñiz, J. (1994). Teoría clásica de los test. Madrid. Ed. Pirámide. [ Links ]

40. Nebbe, L. (2000). Nature Therapy. Animal Assisted Therapy, Theoretical Foundations and Guidelines for Practice. Academic Press, San Diego, CA. [ Links ]

41. Newton, M. L., Duda J. L., y Yin, Z. (2000). Examination of the psychometric properties of the Perceived Motivational Climate in Sport Questionnaire-2 in a sample of female athletes. Journal of Sports Sciences, 18, 275-290. [ Links ]

42. Nideffer, R. M. (1976). Test of Attentional and Impersonal Style. Journal of Personality and Social Psychology, 34, 397-404. [ Links ]

43. Olmedilla, A. (2003). Análisis de la influencia de los factores psicológicos sobre la vulnerabilidad del futbolista profesional y semiprofesional a las lesiones. (Tesis doctoral inédita). Universidad de Murcia, Murcia. [ Links ]

44. Ortega, E., Jiménez, J.M., Palao, J.M. y Sainz, P. (2008). Diseño y validación de un cuestionario para valorar las preferencias y satisfacciones en jóvenes jugadoras de baloncesto. Cuadernos de Psicología del Deporte, 8, 2, 39-58. [ Links ]

45. Pasquali, L. (2003). Psicometria: teoría dos testes na psicología e na educaçao. Rio de Janeiro: Editora Vozes. [ Links ]

46. Pelletier, L. G., Fortier, M. S., Vallerand, R. J., Tuson, K. M., Brière, N. M., y Blais, M. (1995). Toward a new measure of intrinsic motivation, extrinsic motivation, and amotivation in sports: The Sport Motivation Scale (SMS). Journal of Sport and Exercise Psychology, 17, 35-53. [ Links ]

47. Pedhazur, E. J., y Schemelkin, L. P. (1991). Measurement, Design and Analysis: an integrated approach. Hillsadale, N. J. : Lawrence Erlbaum Associates. [ Links ]

48. Pereira, A. (2004). SPSS, guía prático de utilizaçao. 5a Ediçao, Lisboa: Ediçoes Silvao. [ Links ]

49. Pérez, N., y Castejón, J. L. (2007). La inteligencia emocional como predictor del rendimiento académico en estudiantes universitarios. Ansiedad y Estrés, 13, 121-131. [ Links ]

50. Pestana, M., y Gageiro, J. (2003). Análise de datos para Ciências Sociais. 2a Ediçao, Lisboa: Ediçoes Silvao. [ Links ]

51. Pretty, G. y Bridgeman, D. (2005).Of Two Minds: Consulting with the Horse-and-Rider. Team in Dessage, Showjumping and Polo. Murphy, S. The Sport psych handbook (569-585). Champaign (Illinois) : Human Kinetics. [ Links ]

52. Prieto, M. D., Ferrándiz, C., Sánchez, C., y Bermejo, R. (2008). Inteligencia emocional y alta habilidad. Revista Española de Pedagogía, 240, 241-260. [ Links ]

53. Santos, F. (1985). Avaliaçao de conhecimentos. Cadernos Culturais. Lisboa: Inquérito. [ Links ]

54. Schmelzer, A. (2014). Guías fotográficas del caballo: El lenguaje de los caballos. Barcelona: Hispano Europea. [ Links ]

55. Schutte, N. S., Malouff, J. M., Hall, L. E., Haggerty, D. J., Cooper, J. T., Golden, Ch. J., y Dornhein, L. (1998). Development and validation of a measure of emotional intelligence. Personality and Individual Differences, 25, 2, 167-177. [ Links ]

56. Serpa, S., Faria, N., Marcolino, P., Reis, C,. y Ramadas, S. (2003). Dopagem e Psicologia. 2a Ediçao, Lisboa: CEFD/Instituto do Deporte de Portugal (IDP). [ Links ]

57. Smith, R.E., Smoll, F.L., y Schutz, R.W. (1990). Measurements and correlates of sport-specific cognitive and somatic trait anxiety: the sport anxiety scale. Anxiety Research, 2, 263-280. [ Links ]

58. Spielberger, C.D. (1972). Conceptual and methodological issues in anxiety research. En C.D. Spielberger (Ed.), Anxiety: Current trends in theory and research (vol.2, pp. 23-49). New York: Academic Press. [ Links ]

59. Torrence, G. W., Keresteci, M. A., Casey, R. W., Rosner, A. J., Ryan, N., y Breton, M. C. (2004). Development and initial validation of a new preference-based disease-specific health-related quality of life instrument for erectile function. Quality of life Research, 13, 349-359. [ Links ]

60. Ulrich, R. (2001). Effects of health care envir on mental design on medical outcomes. En: Dilani,A. (Ed.), Design and Health-The Therapeutic Benefits of Design. Stockholm. Svensk Byggtja"nst. [ Links ]

61. Von, S. (2006). Equilibrio en movimiento: como conseguir un asiento perfecto. Madrid: Tutor. [ Links ]

62. Wood, P. (2011). Susurra a tu caballo.Barcelona: Hispano Europea. [ Links ]

63. Zeidner, M., Matthews, G., y Roberts, R. D. (2004). Emotional intelligence in the workplace: a critical review. Applied Psychology: An International Review, 53, 371-399. [ Links ]

![]() Dirección para correspondencia:

Dirección para correspondencia:

Alba Barros Guerrero.

C/ Julia Vaquero, No2, 1o d.

36780, La Guardia, Pontevedra (España).

E-mail: alba.barros.g@gmail.com

Recibido: 25/06/2015

Aceptado: 17/04/2016