Mi SciELO

Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Accesos

Accesos

Links relacionados

-

Citado por Google

Citado por Google -

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO -

Similares en Google

Similares en Google

Compartir

Enfermería Global

versión On-line ISSN 1695-6141

Enferm. glob. no.20 Murcia oct. 2010

DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

Estudio de la adecuación del grado de enfermería de la Universidad de Valladolid a las necesidades sociosanitarias de la población y formulación de propuestas de formación

Study of the adaptness of the nursing degree from the University of Valladolid, Spain for the social and health needs of the population and a formulation of proposals for training

Cao Torija, M.J.*; Catalina García, M.R.**

*Profesora Titular.

**Alumna. Becaria en tareas de formación en Centros y Servicios Universitarios.

Escuela de Enfermería. Universidad de Valladolid.

RESUMEN

La sociedad, como ente dinámico, sufre variaciones a nivel cultural, social, económico o político y la atención sanitaria debe adaptarse a éstas, satisfaciendo las nuevas necesidades que van surgiendo. El objetivo de la investigación es analizar las necesidades sociosanitarias que presenta la población en la actualidad y determinar si es necesario incluir nuevos contenidos curriculares en el futuro Grado de Enfermería de la Universidad de Valladolid, para dar respuesta a las mismas. Se analizarán los aspectos claves que conforman el contexto sociosanitario. Así, se estudiará el perfil demográfico de la sociedad española, el progresivo envejecimiento poblacional, la atención a las personas dependientes, el estado de salud de la población, la violencia de género, la interrupción voluntaria del embarazo y la salud sexual y reproductiva, la diversidad cultural que presenta nuestro país y el proceso de inmigración. También se analizará la prescripción enfermera, competencia aprobada recientemente, y se estudiarán las competencias generales que debe adquirir un profesional de enfermería.

Palabras clave: Grado de Enfermería, Atención sociosanitaria, Problemas sociales, Problemas sanitarios.

ABSTRACT

Society, as a dynamic entity, undergoes changes at the cultural, social, economic, and political level. Therefore health care must adapt to them, meeting the new needs that may arise. The objective of this research is to analyze the health and social needs presented by the population today and to determine whether or not to include new subjects in a future Nursing Degree from the University of Valladolid, Spain to respond to these. Key aspects that make up the health and social context will be analyzed. This way, the demographic profile of Spanish society; an aging population, caring for dependent persons, the state of health of the population, domestic violence, voluntary interruption of pregnancy and sexual and reproductive health, as well as cultural diversity of Spain and the immigration process, will be studied. Additionally, nurse orders, recently adopted competencies, and general study skills that a nurse must have will be analyzed.

Key words: Nursing Degree, Social and Health Care, Social Problems, and Health Problems.

Introducción

La sociedad, como ente dinámico, sufre variaciones a nivel cultural, social, económico o político y la atención sanitaria debe adaptarse a éstas, satisfaciendo las nuevas necesidades que van surgiendo. El objetivo de la investigación es profundizar en la situación sociosanitaria que vive nuestro país en la actualidad y determinar si es necesario incluir nuevos contenidos curriculares en el futuro Grado de Enfermería de la Universidad de Valladolid, para dar respuesta a las necesidades que sean detectadas. No obstante, los resultados obtenidos en este trabajo son aplicables a todas las Escuelas de Enfermería de España, pues son contenidos básicos que el grado debe incluir. Esto posee gran interés, pues permite enfocar el trabajo desde una óptica más amplia, superando la frontera de la Escuela de Valladolid.

Se persigue que los alumnos adquieran una formación más práctica y acorde con las exigencias del contexto actual, adquiriendo habilidades que optimicen su futura labor asistencial. El colectivo de enfermería debe ofrecer siempre cuidados personalizados; por eso, los profesionales tienen que reciclar su forma de cuidar, adaptándola a cada situación. Este trabajo pretende investigar qué es lo que la sociedad demanda de la sanidad y qué podemos hacer desde el colectivo de enfermería para satisfacer esa demanda. Para ello, se realizará un estudio concienzudo de los datos estadísticos de interés y de las medidas adoptadas por los poderes públicos en materia sociosanitaria; así como de las competencias que debe adquirir el profesional de enfermería. En los últimos tiempos, se han aprobado diversas leyes y se han puesto en marcha planes y estrategias que implican activamente a los enfermeros.

Se analizarán los aspectos claves que conforman el contexto sociosanitario. Así, se estudiará el perfil demográfico de la sociedad española, el progresivo envejecimiento poblacional, la atención a las personas dependientes, el estado de salud de la población, la violencia de género, la interrupción voluntaria del embarazo y la salud sexual y reproductiva, la diversidad cultural que presenta nuestro país y el proceso de inmigración. Se estudiarán estas cuestiones a nivel nacional, prestando especial interés a Castilla y León, al ser el ámbito territorial donde se ubica la Escuela de Enfermería de Valladolid. También se analizará la prescripción enfermera, competencia aprobada recientemente.

Una vez descritos los aspectos más importantes de cada apartado, tendremos las herramientas necesarias para determinar qué contenidos es necesario incluir en el plan curricular del Grado de Enfermería de Valladolid y cuáles están ya presentes.

Material y método

El presente trabajo se basa en la metodología de investigación descriptiva-analítica. El análisis de la situación sociosanitaria precisa el estudio de la legislación vigente. En los últimos tiempos, han surgido nuevas leyes que afectan directamente al ejercicio de la enfermería, como la Ley de medidas de protección integral contra la violencia de género, Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo o la Ley de promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia. Asimismo, los poderes públicos han puesto en marcha numerosos planes y estrategias para actuar sobre distintos problemas detectados. Se estudiarán las actuaciones a nivel estatal y regional, centrándonos en Castilla y León, al ser el ámbito territorial donde se sitúa la Escuela de Enfermería de Valladolid. Es indiscutible la importancia del estudio de los datos estadísticos de interés, pues permite poner de relieve la problemática real existente.

La Orden CIN/2134/2008, de 3 de julio establece los requisitos que debe cumplir el título universitario de Enfermería. Si se contrasta el panorama sociosanitario actual, con las competencias que debe adquirir el profesional de enfermería, se puede analizar si los contenidos de los estudios de enfermería son suficientes para atender las necesidades sociosanitarias detectadas o si, por el contrario, se requiere la inclusión de nuevos contenidos curriculares para dar respuesta a las mismas.

Resultados

Para facilitar el estudio de la situación sociosanitaria en España, se plantean varios apartados que ofrecen un concienzudo análisis: el perfil de nuestra sociedad, caracterizado por el progresivo envejecimiento de la población, el estudio de la situación de dependencia, la violencia de género, la interrupción voluntaria del embarazo y la salud sexual y reproductiva, la inmigración y la diversidad cultural que presenta el país y el estado de salud de la población. También se dedica un espacio a la prescripción enfermera, pues la formación de los futuros enfermeros debe dar respuesta a esta reciente función y otro a la descripción detallada de las competencias que debe adquirir un estudiante de enfermería.

Demografía general y envejecimiento de la población

Según los datos del Padrón municipal1, a 1 de enero de 2009 la población empadronada en España era de 46.661.950 habitantes, de los que el 49,5% eran varones y el 50,5% mujeres. Castilla y León contaba con 2.560.031 habitantes, habiendo aumentado sólo en un 0,1% su población con respecto al 2008. Es la región con el menor crecimiento relativo de España2 y, desde 1981, ha perdido más de 600.000 habitantes3.

La población española ha crecido en más de un 20% desde 1981; año en que se registraron 37.683.363 habitantes3. Este incremento ha sido favorecido en gran medida por el fenómeno inmigratorio, que ha cobrado gran importancia en los últimos años. La dinámica de población es el resultado del movimiento natural de la población (diferencia entre nacimientos y defunciones) y del saldo migratorio neto (diferencia entre el número de inmigrantes y el de emigrantes). El primero ha aumentado considerablemente. En el año 2000, se situaba en 0,9 ; en cambio, en 2007, alcanzó la cifra de 2,3. El saldo migratorio también ha experimentado un gran crecimiento en los últimos años2.

La familia que se consideraba tradicional, formada por el padre, la madre y los hijos, ha dado paso a nuevos modelos de convivencia que coexisten conjuntamente en el mismo espacio. Además, la incorporación de la mujer al mundo laboral ha desterrado el viejo rol que la relegaba a la casa y al cuidado de los hijos. Esto ha ocasionado cambios en la organización social del país que han modificado el perfil sociodemográfico del mismo.

Un aspecto clave de los últimos tiempos ha sido el aplazamiento de la decisión de ser madre3. En los últimos 25 años, ha habido un progresivo aumento de la edad de la mujer para tener descendencia. En 1983, un 68,3% de los nacimientos correspondía a madres de edad inferior a 30 años y el mayor número de nacimientos se encontraba en el rango de edad 25-29 años. En 2006, ese porcentaje se ha reducido al 36,5% y la mayoría de las madres tienen entre 30 y 34 años3.

La tasa de natalidad ha ido descendiendo paulatinamente desde 1982, cuando se situaba en 13,6 nacimientos por mil habitantes, hasta llegar a 1998, con una tasa de apenas el 9,2. A partir de esa fecha, ésta comienza a repuntar, situándose en 2007 en el 10,93 Castilla y León se sitúa casi tres puntos por debajo de la media3. En cuanto al número de hijos por mujer, la tendencia es similar. En 1998, con 1,16 hijos de media por mujer, se llegó a un punto de inflexión pues, tras años de progresiva caída, empezó a ascender y en 2007 se contabilizan 1,4 hijos por mujer2,3. No obstante, Castilla y León está por debajo de la media con 1,1 hijos por mujer3.

Desde 1985 hasta 2006 el matrimonio entre personas de distinto sexo ha experimentado un incremento de apenas un 2% y si comparamos el número de matrimonios entre los años 2000 y 2007, observamos una caída de casi un 6%. Si en vez de valores absolutos, cotejamos tasas de nupcialidad, observamos un descenso de casi un punto entre 2000 y 2007. Además, el número de separaciones y divorcios ha aumentado considerablemente2,3. Si analizamos la edad de los contrayentes, vemos que en 1985, el tramo de edad en el que las mujeres contrajeron un mayor número de matrimonios fue el comprendido entre los 20 y 24 años, y en los hombres, el de 25 a 29 años. En el año 2006, el rango mayoritario era el de 25-29 años para las mujeres y 30-34 para los hombres. Vemos por tanto que hay un retraso en la edad de nupcialidad2.

A partir de julio del año 2005, se dispone también de datos referidos a matrimonios entre personas del mismo sexo. En los seis meses posteriores a su aprobación, se registraron 1.269 enlaces y ya en el año 2006, la cifra aumentó a 4.313. Hay que destacar que el número de este tipo de matrimonios es mucho menor entre mujeres que entre hombres3.

Un aspecto que conviene enfatizar es el considerable aumento de matrimonios en los que al menos uno de los cónyuges es extranjero, que ha pasado del 5,4% en el año 2000 al 17,3% en 20072. Así mismo, en 1996, sólo un 3,26% de los nacimientos que se produjeron correspondieron a madres extranjeras3. En 2007, este porcentaje se había incrementado hasta casi el 19%2. Esto se explica por la progresiva multiculturalidad que experimenta nuestro país, que detallaremos más tarde.

Atendiendo al tamaño de los hogares, analizaremos desde el año 2000 al 2007. Durante este periodo, se mantiene como primera opción la familia sustentada por una pareja, sobre todo con hijos menores de 18 años; aunque se ha observado un aumento considerable de las parejas sin hijos. Las familias monoparentales están encabezadas fundamentalmente por una mujer y se han incrementado en un 46,5% desde 1996. Es importante apuntar que en todo el intervalo 1996-2007 se mantiene que los núcleos monoparentales están mayoritariamente formados solo por un hijo/a. Con bastante diferencia, se encuentran los hogares con dos o más hijos. También es destacable el gran crecimiento de los hogares unipersonales en los últimos años2,3.

Nuestra población presenta en las últimas décadas un progresivo envejecimiento. Esta tendencia no afecta solo a nuestro país, sino que se extrapola a la población de los países desarrollados3. Un elevado porcentaje de la sociedad española presenta más de sesenta y cinco años y es precisamente este sector de población el que más atención sociosanitaria requiere. La pluripatología que suelen presentar exige cuidados especializados y en muchos casos sufren enfermedades crónicas y/o degenerativas que necesitan un seguimiento adecuado. Por tanto, el personal de enfermería tiene mucho que decir en este ámbito y es primordial su formación al respecto.

Si observamos la evolución de la población española a través de las pirámides de población desde 1981 hasta la actualidad, comprobamos este hecho3:

Fuente: Las mujeres en cifras: 1983-2008. Instituto de la mujer. Ministerio de Igualdad.

Madrid 2008. Pág. 11.

En 2007, casi el 19% de las mujeres tienen 65 o más años, mientras que los hombres de este rango de edad constituyen el 14,3%. En 1981, las mujeres de 65 o más años constituían el 13,1% de la población femenina, mientras que los hombres suponían el 9,3% del total de varones3. Es muy llamativo el progresivo aumento de octogenarios y nonagenarios para ambos sexos. Se ha calculado que, entre 2003 y 2007, el crecimiento de la población de 65 a 80 años fue del 4,9%, mientras que los mayores de 80 años aumentaron un 21,1%4. El índice de sobreenvejecimiento, que relaciona los mayores de 85 años y los mayores de 65, experimenta por tanto una notable subida.

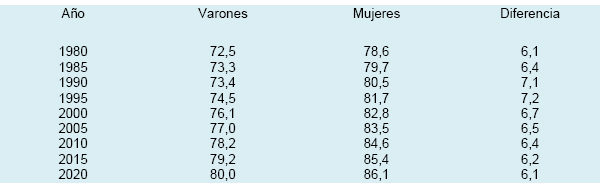

También es destacable que, aunque nacen más niños que niñas, existen más mujeres ancianas que hombres2,3. Esto se debe a que la esperanza de vida de las mujeres siempre ha sido más alta que la de los hombres, a razón de unos seis o siete años de diferencia2. Ésta ha aumentado progresivamente gracias a los avances médicos y tecnológicos y a las mejoras en los hábitos de vida y condiciones ambientales. En la siguiente tabla2 se detalla la evolución de la esperanza de vida al nacimiento en los últimos años y la previsión de los expertos para los próximos años:

Fuente: Mujeres y hombres en España, revisión 2009. Instituto Nacional de Estadística.

Madrid 2009. Pág. 57.

Sin embargo, este indicador no nos informa acerca de la calidad de vida de esos años. No se trata solo de vivir más años, sino de vivirlos de la mejor forma y con el mayor estado de salud posible. Los años de esperanza de vida en buena salud nos proporcionan información sobre la calidad de vida, en términos de salud. En el año 2006, los años de esperanza de vida en buena salud al nacer eran ligeramente superiores en los hombres (63,7 años) que en las mujeres (63,3 años). Se estima que a los 65 años, los hombres tienen 9,9 años de esperanza de vida en buena salud y 9,4 años las mujeres, y al ser mayor el horizonte de vida de éstas, es mayor también el número de años que ellas viven en peores condiciones de salud2.

Al consultar las perspectivas de los demógrafos para las próximas décadas, observamos que se prevé una significativa disminución de los jóvenes, así como de la población de 15 a 64 años. Por contra, los mayores de 65 años experimentarán un fuerte ascenso, llegándose a doblar la cifra de 2007, que se indicó con anterioridad. En 2001, el porcentaje de menores de 15 años fue superado por el de población de 65 y más años y, como vemos, cada vez la diferencia entre ambos grupos será mayor2. Esto compromete la renovación generacional y la población española está destinada a un marcado envejecimiento.

Fuente: Mujeres y hombres en España, revisión 2009. Instituto Nacional de Estadística.

Madrid 2009. Pág. 15.

La presión de dependencia es un indicador demográfico que manifiesta la relación entre la población dependiente, sin capacidad de autofinanciación (menores de 15 años y mayores de 65) y la población activa, que sustenta económicamente a aquéllos (15-65 años). En 2050, se vaticina una presión de dependencia de 0,862; un valor muy alto que evidencia las graves dificultades económicas que se presentarán si no se toman medidas efectivas ahora. La financiación de los sistemas de protección social (pensiones, asistencia sanitaria, cobertura de ayuda a la dependencia...) se verá seriamente comprometida.

En cuanto a las diferencias interregionales, destacar que los territorios más envejecidos son Castilla y León, con un 22,5% de población mayor de 65 años, seguida de Asturias, con un 21,9%, y Galicia, con un 21,6%. Orense, Zamora y Lugo se sitúan muy cerca del 30%4. A continuación, se muestra la distribución por edad y sexo de los mayores de 65 años en Castilla y León en el año 20085:

Fuente: Informe de los servicios de atención residencial para personas mayores.

Junta de Castilla y León. Pág. 449.

Las áreas rurales se caracterizan por tener una proporción de mayores bastante más elevada a la media nacional. En los municipios de menos de 2.000 habitantes las personas mayores conforman el 27,7% de la población total. En las áreas urbanas, los mayores representan el 15,5%. Aún así, la realidad es que el 72,6% de las personas mayores viven en municipios clasificados como urbanos, siendo una parte pequeña, el 10,5%, la que vive en localidades rurales4. El conocer dónde residen los mayores es una cuestión importante de política social y de planificación de servicios. En la ciudad, la concentración de personas de edad avanzada permite una más fácil disposición de recursos y llegada directa al usuario. En el medio rural, la dispersión de los mayores en núcleos pequeños y distantes dificulta la prestación de servicios.

La Encuesta de Población Activa de 2006 refleja que el 57,1% de las personas mayores se declaran casadas, tres de cada diez son solteras y un 7,4% está en estado de viudedad. Mientras que cuatro de cada cinco varones mayores está casado, una de cada dos mujeres está viuda4. En cuanto a las formas de convivencia, destacar que casi cuatro de cada diez personas mayores de 65 años conviven con algún hijo, mientras que la media europea es solo de un 15%, y a partir de los 85 años se observa un repunte de la convivencia de padres e hijos4. Algo más de dos de cada diez personas mayores viven solas, proporción que asciende a tres de cada diez, si tomamos como referencia la población de mujeres mayores, y desciende a uno de cada diez en el caso de los hombres4. Esto se debe a la mayor esperanza de vida de las mujeres, como ya se apuntó. Aproximadamente el 1,2% de los mayores de 65 años viven institucionalizados en residencias, principalmente las mujeres y las personas de más edad, pues el porcentaje aumenta al 4,6% en los mayores de 85 años4.

En este apartado se ha demostrado que el progresivo envejecimiento de la población es una realidad a la que hay que dar respuesta. La baja natalidad y el aumento de la esperanza de vida, que conlleva una mayor morbilidad asociada, determinan la situación sociodemográfica. Una parte importante del presupuesto público tendrá que destinarse a la atención sociosanitaria de los mayores y, como hemos visto, la población activa, encargada de financiar ese gasto a través de sus impuestos, disminuirá. Éste es uno de los grandes problemas a los que se enfrentan las sociedades desarrolladas del siglo XXI.

Situación de dependencia

La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia comienza afirmando que "la atención a las personas en situación de dependencia y la promoción de su autonomía personal constituye uno de los principales retos de la política social de los países desarrollados. El reto no es otro que atender las necesidades de aquellas personas que, por encontrarse en situación de especial vulnerabilidad, requieren apoyos para desarrollar las actividades esenciales de la vida diaria, alcanzar una mayor autonomía personal y poder ejercer plenamente sus derechos de ciudadanía"6.

La citada ley explica de manera gráfica la situación de dependencia en nuestro país y la clara necesidad de mejorar las dotaciones destinadas a este sector de la población. Permite enlazar con el apartado anterior de la investigación, en que se demostraba el creciente envejecimiento poblacional y las consecuencias sociosanitarias que esto conlleva; así como el cambio en la configuración social del rol de las mujeres, encargadas tradicionalmente del cuidado de las personas dependientes. La siguiente cita, extraída de la ley, pone sobre la mesa de manera fidedigna la situación de dependencia:

"En España, los cambios demográficos y sociales están produciendo un incremento progresivo de la población en situación de dependencia. Por una parte, es necesario considerar el importante crecimiento de la población de más de 65 años (...). A ello hay que añadir el fenómeno demográfico denominado "envejecimiento del envejecimiento", es decir, el aumento del colectivo de población con edad superior a 80 años, que se ha duplicado en sólo veinte años. Ambas cuestiones conforman una nueva realidad de la población mayor que conlleva problemas de dependencia en las últimas etapas de la vida para un colectivo de personas cada vez más amplio. (...) A esta realidad, derivada del envejecimiento, debe añadirse la dependencia por razones de enfermedad y otras causas de discapacidad o limitación, que se ha incrementado en los últimos años por los cambios producidos en las tasas de supervivencia de determinadas enfermedades crónicas y alteraciones congénitas y, también, por las consecuencias derivadas de los índices de siniestralidad vial y laboral. (...) La atención a este colectivo de población se convierte, pues, en un reto ineludible para los poderes públicos, que requiere una respuesta firme, sostenida y adaptada al actual modelo de nuestra sociedad. No hay que olvidar que, hasta ahora, han sido las familias, y en especial las mujeres, las que tradicionalmente han asumido el cuidado de las personas dependientes, constituyendo lo que ha dado en llamarse el "apoyo informal". Los cambios en el modelo de familia y la incorporación progresiva de casi tres millones de mujeres, en la última década, al mercado de trabajo introducen nuevos factores en esta situación que hacen imprescindible una revisión del sistema tradicional de atención para asegurar una adecuada capacidad de prestación de cuidados a aquellas personas que los necesitan"6.

La Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia (EDAD) del año 20087 aporta datos de relevancia. Gracias a ella, se registra que el número total de personas que declara tener alguna discapacidad asciende a 3.847.900, lo que supone un 8,5% de la población total. Por sexo, más de 2,30 millones de mujeres afirman tener una discapacidad, frente a 1,55 millones de hombres. Las tasas de discapacidad de las mujeres son más elevadas que las de los hombres en edades superiores a 45 años; sin embargo, en los tramos de edad inferiores, las tasas de los varones son mayores.

Si se compara la EDAD-2008 con el último estudio sobre discapacidad, realizado por el INE en el año 1999, se observa que el número de personas con discapacidad ha crecido en 320.000. Sin embargo, dado que el crecimiento de las personas en situación de dependencia ha sido menor que el del total de la población, la tasa de discapacidad ha registrado una disminución del 0,5% en ese período. El informe de la EDAD-2008 explica este hecho porque, aunque el número de personas mayores ha aumentado considerablemente, las condiciones sociales y sanitarias han mejorado, lo que produce que el número de personas dependientes sea menor del esperado. Analizando la evolución por edades, cabe destacar que el porcentaje de personas con discapacidad disminuye para la franja de edad de 65 a 79 años, pasando de significar el 37,4% en el año 1999 al 31,2% en 2008. Para el grupo de 80 y más años, se alcanza el 26,7% del total de personas con alguna discapacidad en 2008, frente al 21,3% de 1999. El número de octogenarios ha aumentado en los últimos años y, como consecuencia, la tasa de discapacidad en este grupo es mayor que en 1999. Recordar el concepto de esperanza de vida en buena salud que se detalló en el apartado anterior. La discapacidad para los menores de 65 años afecta de forma similar en ambos períodos (40%)7.

En 2008, la edad media de las personas con discapacidad es de 64,3 años, mientras que en 1999 era de 63,3. En el grupo de edad de 65 y más años, la edad media se sitúa en 78,8 en 2008, frente a 77,1 en 1999. Por comunidades autónomas, las que presentan un mayor porcentaje de personas con discapacidad son Galicia (11,3%), Extremadura (11,0%) y Castilla y León (10,9%), así como las ciudades autónomas de Melilla (11,9%) y Ceuta (11,3%). Por el contrario, los menores porcentajes se dan en La Rioja (6,2%), Cantabria (7,0%) e Islas Baleares (7,1%)7

En un total de 3,3 millones de hogares españoles reside al menos una persona con discapacidad y, en 608.000 de estos hogares, la persona con discapacidad vive sola. No obstante, el caso más frecuente es el hogar de dos miembros donde uno de ellos presenta alguna discapacidad. El 92,7% de personas que residen en centros residenciales y hospitales geriátricos y psiquiátricos tienen alguna discapacidad. Este colectivo está formado, fundamentalmente por personas mayores, pues el 82,6% tiene 65 o más años, y entre éstos, tres de cada cuatro son mayores de 80 años. En el caso de la persona dependiente no institucionalizada, el perfil de la persona cuidadora es una mujer de entre 45 y 64 años, que reside en el mismo hogar que la persona a la que cuida7.

Las principales discapacidades son las relacionadas con la movilidad (dificultad para levantarse, acostarse, sentarse, andar...), la vida doméstica (compras, hacer la comida, lavar la ropa... ) y el autocuidado (ducharse, asearse, continencia, vestirse, alimentarse...). Más de la mitad de las personas con discapacidad tienen limitaciones en su actividad por alguno de estos tres motivos. Para los mayores de 80 años, estos problemas afectan a siete de cada diez personas con discapacidad7.

El estudio de la capacidad de la población para el desempeño de las actividades de la vida diaria (ABVD) es la mejor aproximación que desde el análisis cuantitativo se puede hacer a la hora de abordar el fenómeno de la dependencia. El 74% de las personas con discapacidad afirma tener dificultades para las actividades básicas de la vida diaria y la mitad de ellas no puede realizar alguna de estas actividades sin ayuda. Por sexo, el 80,3% de las mujeres con discapacidad presenta alguna restricción en ABVD, frente al 64,6% de los hombres. Las limitaciones adquieren mayor importancia a medida que aumenta la edad. Así, dentro del colectivo de personas con discapacidad entre 6 y 44 años, 6 de cada 10 tienen alguna dificultad en ABDV; mientras que en el grupo de 80 y más años, la proporción se eleva a 8,6 de cada 10. El 80,5% de personas con discapacidades en ABVD recibe algún tipo de ayuda. Esto permite rebajar la severidad de sus limitaciones y reducir el porcentaje de las que tienen un grado total de discapacidad7.

Las deficiencias más frecuentes causantes de discapacidad en las personas de seis y más años son las que afectan a los huesos y articulaciones (39,3%), las auditivas (23,8%), las visuales (21 %) y las mentales (19 %). En las mujeres, destacan los problemas osteoarticulares, cuya presencia es más del doble que la de cualquier otra deficiencia, y se estima que un 5% de la población femenina total presenta una discapacidad provocada por esta causa. En el caso de los hombres, la principal deficiencia se relaciona también con problemas de huesos y articulaciones, afectando a un 2% de los varones. Por edad, en el tramo de seis a 44 años, las deficiencias predominantes son las mentales, afectando a un tercio de las personas con discapacidad y, a partir de los 45 años, priman las osteoarticulares, presentes en más de cuatro de cada 10 personas de este grupo de edad. La causa más frecuente de discapacidad es alguna enfermedad (siete de cada diez personas con discapacidad), predominando una enfermedad común no profesional. El segundo factor más importante, especialmente para el tramo de edad de 80 y más años, es el propio proceso de envejecimiento y sus consecuencias. Le siguen los accidentes y los problemas perinatales (causas congénitas o problemas en el parto)7.

Según la ley6, las prestaciones de atención a la dependencia agrupan tanto servicios sociosanitarios como prestaciones económicas. El catálogo de servicios recoge: los servicios de prevención de las situaciones de dependencia y los de promoción de la autonomía personal, teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día y de noche y atención residencial. La dotación económica irá destinada a costear los servicios derivados de un cuidador, el cual podrá ser una persona ajena o un familiar.

La valoración del estado de dependencia se debe realizar según el Baremo de Valoración de la Situación de Dependencia (BVD), aprobado por Real Decreto 504/2007, de 20 de abril8. Éste permite clasificar la situación de dependencia en tres grados, según la puntuación obtenida en el mismo, e identificar dos niveles de cada grado en función de la autonomía personal y de la intensidad del cuidado. Se utiliza en mayores de tres años, pues si la persona potencialmente dependiente es menor de esa edad, se utiliza la Escala de Valoración Específica (EVE).

Grado I. Dependencia moderada: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez al día o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal. Se corresponde a una puntuación final del BVD de 25 a 49 puntos. Nivel 1: 25-39. Nivel 2: 40-49.

Grado II. Dependencia severa: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al día, pero no quiere el apoyo permanente de un cuidador o tiene necesidades de apoyo extenso para su autonomía personal. Se corresponde a una puntuación final del BVD de 50 a 74 puntos. Nivel 1: 50-64. Nivel 2: 65-74.

Grado III. Gran dependencia: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona o tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal. Se corresponde a una puntuación final del BVD de 75 a 100 puntos. Nivel 1: 75-89. Nivel 2: 90-100.

El BVD se basa en la aplicación de un cuestionario y en la observación directa de la persona valorada. Debe ser aplicado en el entorno habitual de la persona y se basa en la evaluación de diversos aspectos relacionados con las actividades básicas de la vida diaria (se cita literalmente del BVD):

• Comer y beber: Llevar a cabo las tareas y acciones coordinadas relacionadas con comer los alimentos servidos, llevarlos a la boca y consumirlos de manera adecuada para la cultura local, cortar o partir la comida en trozos, abrir botellas y latas, usar cubiertos. Sujetar el vaso, llevarlo a la boca y beber de manera adecuada para la cultura local, mezclar, revolver y servir líquidos para beber, beber a través de una ayuda instrumental.

• Regulación de la micción/defecación: Indicar la necesidad, adoptar la postura adecuada, elegir y acudir a un lugar adecuado para orinar/defecar, manipular la ropa antes y después de orinar/defecar, y limpiarse después de orinar/defecar.

• Lavarse: Lavarse y secarse todo el cuerpo, o partes del cuerpo, utilizando agua y materiales o métodos apropiados de lavado y secado, como bañarse, ducharse, lavarse las manos y los pies, la cara y el pelo, y secarse con una toalla.

• Otros cuidados corporales: Cuidado de partes del cuerpo que requieren un nivel de cuidado mayor que el mero hecho de lavarse y secarse.

• Vestirse: Llevar a cabo las acciones y tareas coordinadas precisas para ponerse y quitarse ropa y el calzado en el orden correcto y de acuerdo con las condiciones climáticas, y las condiciones sociales, tales como ponerse, abrocharse y quitarse camisas, faldas, blusas, pantalones, ropa interior, zapatos, botas, sandalias y zapatillas.

• Mantenimiento de la salud: Cuidar de uno mismo siendo consciente de las propias necesidades y haciendo lo necesario para cuidar de la propia salud, tanto para reaccionar frente a los riesgos sobre la salud, como para prevenir enfermedades, tal como buscar asistencia médica; seguir consejos médicos y de otros profesionales de la salud; y evitar riesgos.

• Transferencias corporales: Sentarse (adoptar y abandonar la posición de sentado y cambiar la posición del cuerpo de estar sentado a cualquier otra como levantarse o tumbarse), tumbarse (adoptar y abandonar una posición tumbada o cambiar la posición del cuerpo de la horizontal a cualquier otra, como ponerse de pie o sentarse), ponerse de pie (adoptar y abandonar la posición de estar de pie o cambiar la posición corporal de estar de pie a cualquier otra posición como tumbarse o sentarse), transferir el propio cuerpo mientras se está sentado (moverse, estando sentado, de un asiento a otro, en el mismo o diferente nivel, como moverse desde una silla a una cama), transferir el propio cuerpo mientras se está acostado (moverse estando tumbado de un lugar a otro en el mismo o diferente nivel, como pasar de una cama a otra).

• Desplazarse dentro del hogar: Andar y/o moverse dentro de la propia casa, dentro de una habitación, entre diferentes habitaciones.

• Desplazarse fuera del hogar: Caminar y/o moverse, cerca o lejos de la propia vivienda, y/o utilización de medios de transporte, públicos o privados.

• Tareas domésticas:

• Preparar comidas: Idear, organizar, cocinar y servir comidas frías y calientes para uno mismo.

• Hacer la compra: Conseguir a cambio de dinero bienes y servicios necesarios para la vida diaria, como la selección de alimentos, bebidas, productos de limpieza, artículos para la casa o ropa; comparar la calidad y precio de los productos necesarios, negociar y pagar por los bienes o servicios seleccionados y transportar los bienes.

• Limpiar y cuidar de la vivienda: Incluye actividades como ordenar y quitar el polvo, barrer, fregar y pasar la fregona/trapeador a los suelos, limpiar ventanas y paredes, limpiar cuartos de baño e inodoros/excusados, limpiar muebles; así como lavar los platos, sartenes, cazuelas y los utensilios de cocina, y limpiar las mesas y suelos alrededor del área donde se come y cocina

• Lavar y cuidar la ropa: Lavar la ropa (a mano o a máquina), secarla (al aire o a máquina), plancharla, y guardarla en el armario o similar.

• Tomar decisiones: Capacidad de controlar, afrontar y tomar por propia iniciativa, decisiones personales acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencia propias. Agrupa la toma de decisiones relativas a las actividades de autocuidado, actividades de movilidad, tareas domésticas, interacciones interpersonales básicas y complejas, usar y gestionar el dinero y uso de servicios a disposición del público.

En cada uno de los aspectos estudiados, se evalúan los problemas de salud que afectan el desempeño de la actividad, se describe el funcionamiento de la persona en la misma y se identifica el empleo de ayudas técnicas, barreras y facilitadores del entorno. Para la valoración de cada ítem, se estima el nivel de desempeño de la tarea (sí: la persona valorada es capaz de realizar la tarea sin el apoyo de otra persona; no: la persona valorada necesita el apoyo de otra persona), los problemas en el desempeño de la tarea (F: no ejecuta físicamente la tarea; C: no comprende la tarea y/o la ejecuta sin coherencia y/o con desorientación; I: no muestra iniciativa para la realización de la tarea) y el grado de apoyo de otra persona (supervisión/ preparación, asistencia física parcial, asistencia física máxima, asistencia especial).

En la valoración de la situación de dependencia en personas desde su nacimiento hasta los tres años de edad se emplea la Escala de Valoración Específica (EVE). Se consideran determinadas variables de desarrollo, relacionadas con la actividad motriz y adaptativa, comparando el funcionamiento esperado en otros niños de la misma edad sin el problema de salud por la que se solicita la valoración. De esta forma se evalúa por ejemplo la capacidad de sujeción de la cabeza, de beber solo o de sostener objetos. Además se valora el peso al nacer y la necesidad de medidas de soporte para realizar funciones vitales (alimentación, respiración, eliminación...).

La evaluación del estado de dependencia es competencia de las Comunidades Autónomas, que tal y como afirma la ley, deben designar los órganos encargados de realizarla6. Tras buscar en numerosas fuentes no se ha podido encontrar qué profesionales específicamente componen los órganos de valoración en Castilla y León. Únicamente se hace referencia a un equipo multidisciplinar, pero no se detallan los componentes del mismo. Desde el inicio de la presentación de solicitudes en abril de 2007, tras la aprobación del Baremo de Valoración de la Dependencia, hasta ese mismo mes de 2009, se registraron en Castilla y León 51.775 solicitudes. Las primeras resoluciones se produjeron en octubre de 2007 y a fecha de abril de 2009, un 88% de las solicitudes habían sido ya resueltas9.

Los enfermeros deben tener un papel destacado en la valoración de la dependencia. Es el profesional mejor preparado para evaluar el desempeño de las Actividades Básicas de la Vida Diaria pues, en la actualidad, ya realiza esta valoración empleando otras escalas similares al Baremo de Valoración de Dependencia; como la Escala de Barthel, el Cuestionario de Barber, el Índice de Katz o la Escala Instrumental de la vida diaria. Estos cuestionarios se utilizan frecuentemente en las consultas de Atención Primaria y en los Centros Residenciales Geriátricos. Así mismo, en la valoración de los niños menores de tres años, sin duda es el enfermero el que mejor puede valorar el soporte vital requerido. Por tanto, el enfermero no tiene sólo un papel clave en la atención a los dependientes, sino también en su valoración. Además, los enfermeros son decisivos en el apoyo y formación a los cuidadores de las personas dependientes. Esto es básico, pues a menudo los cuidadores presentan patologías asociadas a la situación de estrés que sufren en el desempeño de su labor.

Estado de salud de la población española y planes y estrategias en materia sociosanitaria

El análisis del estado de salud de la población española, de las enfermedades de mayor incidencia y de las políticas en materia sanitaria que las autoridades competentes han llevado a cabo en los últimos tiempos nos permite determinar si es necesario incluir nuevos contenidos en el plan curricular del grado o por el contrario, los alumnos adquieren los conocimientos necesarios.

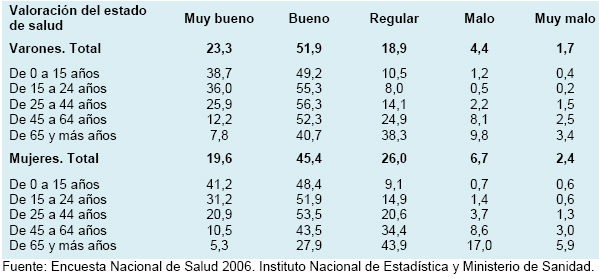

Los datos estadísticos más recientes y de mayor valor los encontramos en la Encuesta Nacional de Salud de 2006 y en los Informes Anuales del Sistema Nacional de Salud de 2007 y 2008. El primer hecho que llama la atención es la diferente percepción del estado de salud entre hombres y mujeres, pues ellos declaran encontrarse en una mejor situación. El 75,2% de los hombres declara tener un estado de salud bueno o muy bueno, frente al 65% de las mujeres. Un 25% de los hombres considera que su estado es regular, malo o muy malo, valor que se amplía en más de 10 puntos en el caso de las féminas. Si observamos las personas mayores de 64 años, un 48,5 % de los varones afirma tener una percepción buena o muy buena de su salud, frente al 33,2% de las mujeres. En el apartado dedicado al envejecimiento poblacional, se detalló que la esperanza de vida en buena salud es ligeramente superior en el varón, aunque la esperanza de vida total es mayor en las mujeres. A continuación se adjunta una tabla desagregada por edad y sexo en la que se especifica la percepción del estado de salud de la población española2,10.

El estudio de diversas enfermedades crónicas de elevada prevalencia en nuestro país demuestra que existen más mujeres que padecen una enfermedad crónica que hombres. Esto puede explicar la diferencia existente entre ambos sexos en la percepción de su salud. La Encuesta Nacional de Salud 2006 estudió varios procesos: hipertensión arterial, colesterol elevado, diabetes, asma, bronquitis crónica, infarto de miocardio, patología cardiaca, alergia, depresión, embolismos, artrosis y problemas reumáticos, osteoporosis, dolor de espalda, cataratas, tumores, problemas circulatorios. El porcentaje de mujeres es superior al de los hombres en todas las patologías estudiadas, salvo en la diabetes y bronquitis crónica, en que la diferencia es mínima, y en el padecimiento de infartos, donde el porcentaje masculino duplica al femenino. En relación a este último aspecto, recordar la acción protectora de los estrógenos en la salud cardiovascular de la mujer. La artrosis, la depresión y la osteoporosis son los cuadros donde encontramos las mayores diferencias entre sexos, pues su incidencia es muy superior en las mujeres3,10.

Los trastornos crónicos más frecuentes diagnosticados a las mujeres a partir de 16 años son: el dolor de espalda crónico cervical (31,5%), la artrosis y artritis (29,1%), el dolor de espalda crónico lumbar (28,8%), los procesos varicosos (26,2%) y la hipertensión arterial (20,6%). En los varones, las dolencias más frecuentes son: el dolor de espalda crónico lumbar (19,0%), la hipertensión arterial (17,2%), el dolor de espalda crónico cervical (15,5%) y la artrosis y artritis (14,0%). Un 35,5% de mujeres y un 29,7% de hombres han sufrido limitación de sus actividades por problemas crónicos. El porcentaje de mujeres que sufre estas limitaciones es superior al de varones en todos los tramos de edad, aunque la diferencia se acentúa a partir de los 65 años.2,10.

En 2007 se produjeron 385.361 defunciones en España, de las que un 52,2% afectaron a varones11. Por grupos de edad, la diferencia más significativa entre sexos se produce en el rango de 15 a 29 años. En este grupo, un 76,2% de las defunciones corresponden a hombres y es solo a partir de los 75 años, cuando el porcentaje de defunciones femeninas supera a las masculinas2.

Las enfermedades del aparato circulatorio son la primera causa de muerte en las mujeres y la segunda en los varones, mientras que los tumores son la primera causa en los hombres y la segunda en las mujeres. Las patologías respiratorias suponen la tercera causa de muerte en ambos sexos. Los accidentes cerebrovasculares y la insuficiencia cardiaca, más frecuentes en mujeres, y la patología isquémica del corazón, que afecta más a los varones, ocasionan la mayoría de fallecimientos por afección circulatoria. El tumor maligno de tráquea, bronquios y pulmón es con diferencia el que más fallecimientos causa entre el género masculino (16.894 muertes en 2006), seguido del de colon (5.644) y próstata (5.412).

Entre las féminas, el cáncer de mama es el que más vidas se cobra (5.956 muertes en 2006), seguido del de colon (4.285). En relación a las enfermedades respiratorias, la principal causa de fallecimiento en los hombres es la patología crónica de vías respiratorias inferiores, representando un porcentaje mucho menor en las mujeres10,11.

Los fallecimientos por causas externas, principalmente accidentes de tráfico y suicidios son más frecuentes en los varones; mientras que los originados por patología del sistema nervioso, como Alzheimer, Parkinson y demencia, y enfermedades endocrinas y metabólicas, como la diabetes mellitus, son más elevados en mujeres2. Hay que destacar el progresivo ascenso de mortandad por enfermedad de Alzheimer en los últimos años, principalmente, como se ha indicado, en las mujeres11. En 2007, el 70,2% de los fallecimientos causados por esta enfermedad se produjo en mujeres2.

Es necesario destacar que el 21,3% de la población de más de 15 años (15,6% de los hombres y 26,8% de las mujeres) tiene riesgo de presentar algún trastorno mental, el cual es mayor a medida que aumenta la edad11. La salud mental es un campo al que hay prestar especial atención en nuestra sociedad, pues cada vez se diagnostican más casos.

En cuanto a los hábitos relacionados con la salud de la población, es necesario destacar algunos datos de interés. Según la Encuesta Nacional de Salud de 2006 10, el 53,4% de la población adulta de ambos sexos presenta sobrepeso u obesidad. Ambos trastornos son más frecuentes en las personas de mayor edad. Un 45,1% de los hombres y un 30,4% de las mujeres de 18 y más años tienen sobrepeso y un 15,7% de los hombres y un 15,4% de las mujeres presentan un índice de masa corporal catalogado como obesidad2. Alrededor de un 40% de la población española mayor de 16 años declara no realizar actividad física en su tiempo libre. Este porcentaje es mayor en las mujeres (42%) que en los hombres (36%). Por grupos de edad, la tasa de sedentarismo es mayor en los hombres de 25 a 44 y 45 a 64 años; mientras que en las mujeres, los mayores porcentajes de sedentarias se observaron entre los 16 y los 44 años12. Por lo que respecta al hábito tabáquico, el 50 % de la población española afirma que nunca ha fumado, el 20,5 % se declara ex fumador y el 26,4 % de la población mayor de 16 años afirma que fuma a diario. Por sexo, el porcentaje de hombres fumadores es del 31,6 % y de mujeres, el 21,5 %. Respecto al consumo de alcohol, el 26 % de la población mayor de 16 años afirma que no ha bebido nunca, el 5,8 % se declara ex bebedor, el 19,8 % bebe ocasionalmente y el 48,4 % consume bebidas alcohólicas habitualmente. El consumo de alcohol en cantidades de riesgo es casi del 7 % en hombres y del 3 % en mujeres11. La obesidad, el sedentarismo y el consumo de tabaco y alcohol son factores de riesgo de numerosas enfermedades crónicas. Es necesario continuar con las políticas sanitarias educativas, pues a la vista de los datos, un gran porcentaje de la población está en situación de riesgo por adoptar unos hábitos de vida poco saludables.

En los últimos tiempos, han aparecido nuevos problemas de salud a los que se tiene que dar respuesta. La gripe A o diversas alertas en relación con la seguridad alimentaria (gripe aviar, "vacas locas", dioxinas...) han causado gran preocupación tanto a las autoridades como a la población general. Se trata de problemas integrados en el campo de la salud pública y comunitaria.

La Ley 16/2003, de 28 de mayo, Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud 13, en su artículo 14, determina los puntos claves en materia de atención sociosanitaria:

1. La atención sociosanitaria comprende el conjunto de cuidados destinados a aquellos enfermos, generalmente crónicos, que por sus especiales características pueden beneficiarse de la actuación simultánea y sinérgica de los servicios sanitarios y sociales para aumentar su autonomía, paliar sus limitaciones o sufrimientos y facilitar su reinserción social.

2. En el ámbito sanitario, la atención sociosanitaria se llevará a cabo en los niveles de atención que cada comunidad autónoma determine y en cualquier caso comprenderá:

a) Los cuidados sanitarios de larga duración.

b) La atención sanitaria a la convalecencia.

c) La rehabilitación en pacientes con déficit funcional recuperable.

3. La continuidad del servicio será garantizada por los servicios sanitarios y sociales a través de la adecuada coordinación entre las Administraciones públicas correspondientes.

Las autonomías coordinan la atención sociosanitaria, aunque tal como indica el punto tres, los distintos poderes públicos deben trabajar conjuntamente para garantizar su prestación. Es necesario destacar la incursión en la ley del término cuidados, íntimamente ligado al colectivo enfermero, demostrando la importancia de estos profesionales.

En Castilla y León, la presentación del III Plan de Salud de Castilla y León (2008-2012)14 comenzó con el lema "más años a la vida, más vida a los años, más salud a la vida". Así se resume el objetivo principal del sistema de salud: ganar calidad de vida. No se trata solo de vivir más años, sino de vivirlos de la mejor forma posible. En definitiva, aumentar no solo la esperanza de vida, sino la esperanza de vida en buena salud. Para conseguirlo, el plan ha considerado como prioritarios en la región dieciséis problemas de salud, que se correlacionan en gran medida con las principales patologías y problemas sociosanitarios de la población española:

1. Cardiopatía isquémica; síndrome coronario agudo

2. Diabetes mellitus

3. Tumor maligno de tráquea, bronquios y pulmón

4. Enfermedades cerebrovasculares (ictus)

5. Tumor maligno de colon y recto

6. Tumor maligno de mama

7. Trastornos afectivos: depresión

8. Insuficiencia cardíaca

9. Accidentes de tráfico de vehículos de motor

10. Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores: EPOC

11. Dolor asociado a la patología osteoarticular

12. Sepsis, infección grave e infección nosocomial

13. Sanidad ambiental.

14. Seguridad alimentaria.

15. Salud en el entorno laboral

16. Dependencia asociada a la enfermedad

Se han planteado una serie de objetivos generales y específicos para cada uno de los apartados y diversas medidas y estrategias a llevar a cabo para cumplir dichos objetivos. Además, se ha prestado especial interés a la mejora de los hábitos de vida y la lucha contra factores de riesgo de enfermedades de elevada prevalencia. Así, se establecen medidas en relación con: el tabaco, la actividad física, hipertensión arterial, hiperlipemia, obesidad, alcohol y otras drogas y alimentación saludable. Como vemos, la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad son dos pilares claves del plan regional de salud. Es indudable que para obtener el máximo provecho de estas medidas, los profesionales sanitarios deben estar adecuadamente formados.

Del III Plan de Salud 14 derivan nuevos planes y estrategias, centrados en diversos de los problemas que se consideran prioritarios. El resto de comunidades autónomas presentan intervenciones semejantes y el Ministerio de Sanidad y Política Social también presta especial atención a los mismos problemas.

• Estrategia regional de salud mental

• Estrategia regional de diabetes

• Estrategia regional frente al cáncer

• Estrategia regional de cuidados paliativos

• Estrategia regional de cardiopatía isquémica e ictus (salud cardiovascular)

• III Plan sociosanitario

• Estrategia regional de vigilancia, prevención y control de la infección nosocomial

• Plan integral regional de atención a la salud de las mujeres (contempla la violencia de género desde la perspectiva sanitaria)

• Plan regional de atención sanitaria geriátrica

• Estrategia regional de investigación en biomedicina

Violencia de género

La violencia contra las mujeres en el ámbito familiar es un problema de primer orden en nuestra sociedad. El machismo imperante y el menosprecio del papel de la mujer, relegada al cuidado de los hijos, el hogar y el marido, ocasionaron que durante mucho tiempo se justificaran estos actos violentos. Las mujeres vivían auténticos infiernos en sus casas sin que nadie les prestara ayuda. El asesinato de Ana Orantes, en diciembre de 1997, marcó un punto de inflexión y el país comenzó a despertar y a considerar los malos tratos como una verdadera lacra social y no como un conflicto familiar, "que se debía arreglar en casa". La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género 15 ha marcado un antes y un después, pero aún hay mucho camino por recorrer, pues las cifras son verdaderamente alarmantes. Del año 2000 a 2009 han fallecido como consecuencia de la violencia de género 638 mujeres2. No conviene saturar el apartado de datos, pues detrás de esos fríos números se esconden dramas humanos cargados de sufrimiento; pero es importante aportar algunas cifras de interés para demostrar estadísticamente que realmente es un problema de primera línea.

Tenemos que destacar que la prevalencia de muertes entre mujeres de nacionalidad extranjera es seis veces mayor que entre españolas. Esta tendencia se mantiene durante todo el periodo 1999-2007, de forma que la tasa de víctimas extranjeras por millón de mujeres extranjeras se establece en más de un 13 de media; mientras que la tasa de víctimas españolas por millón de mujeres españolas se sitúa en torno al 2,2 de media3. Sin embargo, según información del 2007, dos tercios de las mujeres que denuncian casos de malos tratos son españolas y sólo un tercio, extranjeras2.

En el año 2008 murieron 70 mujeres y llama poderosamente la atención que 18 de ellas tenían entre 21 y 30 años. Es el rango de edad que registra más fallecidas por esta causa. El mayor porcentaje de mujeres que denuncian tienen entre 31 y 40 años, seguido de cerca por las víctimas de 21 a 30 años. Es muy significativo también que más del 60% de las fallecidas en ese año fueron asesinadas por su pareja, mientras que un 38% lo fueron a manos de su ex pareja. Los denunciados con más frecuencia son precisamente los cónyuges y los compañeros sentimentales. Las ex parejas constituyen una menor proporción de denuncias2. Por comunidades autónomas, es preocupante el caso de Andalucía, pues entre los años 1999 y 2007 murieron 114 mujeres. Cataluña registró 82 casos, Comunidad Valenciana, 72 y Madrid, 60. Castilla y León contabilizó 27 mujeres asesinadas en ese periodo de tiempo3.

En cuanto a la evolución de las denuncias, los primeros datos facilitados por el Ministerio del Interior datan de 1983. Entre dicho año y 1996 el número total de denuncias se mantuvo estable, en torno a las 16.000-17.000 anuales. Hay que apuntar que solo se contabilizaban los malos tratos de maridos a sus esposas. A partir de 1997, comienza un progresivo aumento del número de denuncias, debido al inicio de una mayor intolerancia social hacia los malos tratos. De 1997 a 2001, el número de denuncias aumentó en más de un 38%, llegando en 2001 a más de 24.000 denuncias. En este caso, se contabilizaba además del marido a la pareja de hecho. A partir de 2002, se incluyen además todas las agresiones producidas por parte del ex cónyuge, ex compañero sentimental, novio o ex novio. Así, en ese año se registran 43.313 denuncias. Entre 2002 y 2007, el número de mujeres que denunció malos tratos a manos de su pareja o ex pareja aumentó en más de un 46% y en 2007 hubo 63.347 denuncias3. Respecto a la tasa media de denuncias por cada mil mujeres entre 2002 y 2007 según regiones, Melilla presentó la más elevada, 9, seguida de Ceuta, 7,4, Canarias, 6,2 e Islas Baleares, 5; mientras que la tasa más baja era la de Galicia, 2, seguida de Castilla y León, 2,12

A la vista de los datos, observamos la dimensión de este grave problema. Tal como afirma la Ley Integral contra la Violencia de Género 15, "no es un problema que afecte al ámbito privado. Al contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión". Esta ley estableció las medidas de sensibilización, prevención y detección a realizar por el ámbito sanitario detallando que:

1. Las Administraciones sanitarias, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, promoverán e impulsarán actuaciones de los profesionales sanitarios para la detección precoz de la violencia de género y propondrán las medidas que estimen necesarias a fin de optimizar la contribución del sector sanitario en la lucha contra este tipo de violencia.

2. En particular, se desarrollarán programas de sensibilización y formación continuada del personal sanitario con el fin de mejorar e impulsar el diagnóstico precoz, la asistencia y la rehabilitación de la mujer en las situaciones de violencia de género a que se refiere esta Ley.

3. Las Administraciones educativas competentes asegurarán que en los ámbitos curriculares de las licenciaturas y diplomaturas, y en los programas de especialización de las profesiones sociosanitarias, se incorporen contenidos dirigidos a la capacitación para la prevención, la detección precoz, intervención y apoyo a las víctimas de esta forma de violencia.

4. En los Planes Nacionales de Salud que procedan se contemplará un apartado de prevención e intervención integral en violencia de género.

Es muy importante tener en cuenta el papel capital que puede desempeñar el profesional sanitario en la detección de los malos tratos. La ruptura con el maltratador suele suceder tras una larga agonía de la víctima; sin embargo, ésta habrá acudido antes en numerosas ocasiones a los servicios de salud y esto es vital, porque podremos detectar el maltrato en fases más tempranas16. La ley15 apunta la necesidad de incluir planes curriculares en el ámbito universitario para formar en la materia a los futuros profesionales y programas de formación continuada para instruir a los ya titulados. Vemos por tanto que la Administración Pública nos constituye como pilar fundamental en la solución de este problema y estamos obligados a dar respuesta.

En la citada ley15, se establece la creación de una comisión que oriente, proponga y evalúe las medidas necesarias para que el sector sanitario contribuya a la erradicación de la violencia de género. Así, la Comisión Contra la Violencia de Género del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó en diciembre de 2006 el Protocolo común para la actuación sanitaria ante la violencia de género 17. Éste es un protocolo muy completo que todos los profesionales deberían conocer y aplicar. Se recogen diversos aspectos de gran interés como: las consecuencias de la violencia de género en la salud, recomendaciones para su prevención, la importancia del profesional sanitario, la actuación en atención primaria, especializada y en urgencias, actuación ante agresiones sexuales, aspectos éticos y legales, la actuación con el maltratador o la elaboración del parte de lesiones.

En Castilla y León, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha editado el Protocolo Marco de actuación profesional para casos de violencia de género en Castilla y León 18, que pretende ser una herramienta de ayuda a los diversos profesionales que se enfrentan a supuestos de violencia hacia la mujer. El apartado cuarto recoge las directrices a seguir por los profesionales sanitarios. En éste se afirma que "la intervención de los profesionales sanitarios, por su cercanía con la mujer y por la autoridad que ésta les confiere, puede ser decisiva para la ruptura con la situación de violencia".

La Junta de Castilla y León también ha elaborado la Guía de recursos contra la violencia de género 19, en la que se recogen todos los recursos al alcance de la mujer maltratada: asesoría jurídica, casas de acogida, atención psicológica, servicio de teleasistencia, ayudas económicas, fuerzas y cuerpos de seguridad, asociaciones de mujeres... Estas medidas se integran en el Plan contra la violencia de género en Castilla y León (2007-2011) 20. En el apartado denominado Atención Integral, se indica que se incluirá la atención sanitaria a la violencia de género en la cartera de servicios del Sistema de Salud de Castilla y León.

Es necesario que toda la sociedad se implique en la eliminación de este grave problema social. Los sanitarios tenemos un papel clave en la consecución de este objetivo y la formación de los futuros profesionales debe ajustarse a ello.

Interrupción voluntaria del embarazo

La Ley Orgánica 9/1985, de 5 de julio 21 despenalizó el aborto en tres supuestos: grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada, embarazo como consecuencia de un delito de violación y graves taras físicas o psíquicas del feto. Desde entonces, el número de interrupciones voluntarias del embarazo no ha cesado de aumentar año tras año. Si bien en 1987, se registraron 16.766 abortos en nuestro país; en 2006 la cifra alcanzó los 101.592, lo que supone un incremento del 506%3.

Los datos más recientes y completos los encontramos en el informe del Ministerio de Sanidad y Política Social: Interrupción Voluntaria del Embarazo. Datos definitivos correspondientes al año 2008 22 En dicho año, se registraron 115.812 casos. En el intervalo de tiempo 1999-2008 se mantiene que el grupo de edad con mayor incidencia de interrupciones voluntarias del embarazo es el comprendido entre los 20 y 24 años, seguido por las mujeres entre 25 y 29 años. Las menores de 20 años ocupan el tercer lugar.

Fuente: Interrupción Voluntaria del Embarazo. Datos definitivos correspondientes al año 2008.

Ministerio de Sanidad y Política Social. Pág. 12.

El principal motivo aducido para la interrupción de la gestación es el peligro para la salud física o psíquica de la mujer. Corresponde aproximadamente al 97% de los casos; cifra que se mantiene los diez años estudiados (1999-2008). El supuesto referido al riesgo fetal oscila en un 2,5-3% de las situaciones y la interrupción del embarazo causado por violación se registró en un 0,01-0,09%. En cuanto a la edad gestacional en el momento de la interrupción, el 62-65 % se encontraban por debajo de la octava semana y más del 25% no habían superado las doce semanas. Las mujeres son principalmente solteras (63-68%) y, en menor medida, casadas (23,5-27,5%) y en un 50-60% de los casos disponen de ingresos propios. Un 35% se incluye en un grupo que quizá es más vulnerable al no disponer de suficientes recursos económicos; el formado por estudiantes, paradas y amas de casa22.

En el año 2008, se recogen por primera vez datos de la interrupción voluntaria del embarazo según lugar de residencia y nacimiento de la mujer. El 55% de las mujeres son españolas y el 44% extranjeras, de las que un 26% procede de América Central y del Sur. Además, más de 2000 mujeres no residentes vinieron a España con el fin de interrumpir su embarazo22. Es importante analizar la situación de las mujeres inmigrantes, pues constituyendo en 2008 solamente un 5,3% de la población total2, engloban un 44% de los abortos. Es necesario comprobar si estas mujeres están recibiendo información adecuada y suficiente en materia de planificación familiar, métodos anticonceptivos y ayudas a la maternidad. Muchas de estas mujeres pueden recurrir al aborto al no poder afrontar económicamente la maternidad y no han evitado un embarazo no deseado por desconocimiento de las medidas a su alcance.

Es sorprendente que en el año 2008, un 34% de las mujeres que decidieron abortar, habían interrumpido ya otro embarazo anterior. Desde 1999, ha aumentado en un 10% el número de abortos de repetición y las estadísticas recogen casos de mujeres con una, dos, tres, cuatro e incluso cinco y más interrupciones voluntarias del embarazo previas22. Estos datos son altamente preocupantes, pues reflejan que un porcentaje de mujeres no hace buen uso de los métodos anticonceptivos para evitar un embarazo no deseado e incluso pueden llegar a considerar el aborto como técnica anticonceptiva.

En la actualidad, aproximadamente el 97% de los abortos se realizan en el ámbito privado22. Con la nueva ley, que detallaremos a continuación, este aspecto seguro cambiará y se realizarán más abortos en los servicios públicos de salud. Si analizamos los datos según comunidades autónomas, Murcia es la región con la mayor tasa de interrupciones voluntarias de embarazo (por 1000 mujeres en edad fértil) en 2008 con 16,59%; seguida de Cataluña y Madrid. Por el contrario, Ceuta y Melilla registraron la tasa más baja (3,26), junto con Galicia (3,53). Castilla y León se sitúa en 6,78, habiendo aumentado en un 1, desde 199922.

A la vista de los datos, se vislumbra un problema social de primer orden. El elevado número de interrupciones voluntarias del embarazo, principalmente entre jóvenes, plantea una profunda reflexión. Es necesario incidir en la formación de la mujer inmigrante, así como analizar qué está fallando en los casos de abortos de repetición. Los profesionales sanitarios deben tener en cuenta las creencias culturales y religiosas y adaptar la educación sanitaria a la situación particular de cada persona.

La aprobación de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo23 presenta un nuevo escenario. Según esta ley, se parte de la convicción "de que una educación afectivo sexual y reproductiva adecuada, el acceso universal a prácticas clínicas efectivas de planificación de la reproducción (...) y la disponibilidad de programas y servicios de salud sexual y reproductiva es el modo más efectivo de prevenir, especialmente en personas jóvenes, las infecciones de transmisión sexual, los embarazos no deseados y los abortos". Será necesario esperar un tiempo para comprobar el efecto de la nueva ley en el comportamiento reproductivo de la sociedad y en las interrupciones voluntarias del embarazo.

Podrá interrumpirse el embarazo dentro de las primeras catorce semanas de gestación a petición de la embarazada, siempre que se haya informado a la mujer sobre los derechos, prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad y hayan transcurrido al menos tres días desde la aportación de esa información a la realización de la intervención. Dicha información se dará por escrito en sobre cerrado; no obstante, la mujer podrá solicitar información verbal.

Excepcionalmente, podrá interrumpirse el embarazo por causas médicas cuando no se superen las veintidós semanas de gestación y siempre que exista grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada o exista riesgo de graves anomalías en el feto. También podrá interrumpirse el embarazo cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida o cuando se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable.

El artículo 8 23 se centra en la formación que deben tener los profesionales de la salud. Apunta que ésta se abordará con perspectiva de género e incluirá:

a) La incorporación de la salud sexual y reproductiva en los programas curriculares de las carreras relacionadas con la medicina y las ciencias de la salud, incluyendo la investigación y formación en la práctica clínica de la interrupción voluntaria del embarazo.

b) La formación de profesionales en salud sexual y salud reproductiva, incluida la práctica de la interrupción del embarazo.

c) La salud sexual y reproductiva en los programas de formación continuada a lo largo del desempeño de la carrera profesional.

d) En los aspectos formativos de profesionales de la salud se tendrán en cuenta la realidad y las necesidades de los grupos o sectores sociales más vulnerables, como el de las personas con discapacidad.

Este apartado está creando bastante controversia. Algunos sectores dentro de la Universidad abogan por la objeción de conciencia en la docencia de la interrupción voluntaria del embarazo, del mismo modo que se permite a los profesionales sanitarios que no quieran realizar esta práctica acogerse a ella. No obstante, como se observa en la ley, será necesario incluir en los planes curriculares de las carreras de ciencias de la salud, circunscribe por tanto a enfermería, contenidos en materia de salud sexual y reproductiva, así como la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo. Asimismo, los profesionales sanitarios tendrán que formarse en este campo aunque, como recoge la ley 23, podrán expresar su derecho de objeción de conciencia "sin que el acceso y la calidad asistencial de la prestación puedan resultar menoscabadas por el ejercicio de la objeción de conciencia. En todo caso los profesionales sanitarios dispensarán tratamiento y atención médica adecuados a las mujeres que lo precisen antes y después de haberse sometido a una intervención de interrupción del embarazo".

El artículo 9 de la ley23 establece la incorporación de la formación en salud sexual y reproductiva al sistema educativo. No está todavía claro quién será el encargado de su docencia, por lo que no se conocen aún los cometidos del profesional de enfermería. Los objetivos que se plantean con la inclusión de la educación sexual en el ámbito educativo español son: la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres con especial atención a la prevención de la violencia de género, agresiones y abusos sexuales, el reconocimiento y aceptación de la diversidad sexual, el desarrollo armónico de la sexualidad acorde con la personalidad de los jóvenes, la prevención de enfermedades e infecciones de transmisión sexual y especialmente la prevención del VIH y la prevención de embarazos no planificados. Desde mi punto de vista, lo ideal sería la participación de un equipo multidisciplinar compuesto por: enfermeros, médicos, farmacéuticos, psicólogos, sexólogos...

Diversidad cultural e inmigración

El fenómeno de la inmigración ha supuesto que diferentes culturas, modos de pensamiento y costumbres se interrelacionen en un área común. Nuestro país ha pasado en pocas décadas de ser emisor de emigrantes a recibir personas de diversas partes del mundo. Es muy importante la visión humanista en el profesional de enfermería, pues al fin y al cabo su trabajo consiste en cuidar personas. Debemos conocer la cultura de la persona que cuidamos para adaptar nuestra intervención de la forma más personalizada posible.

Según datos del Padrón Municipal, en 2008, el 11,4% (5.268.762 habitantes) de la población residente en España era extranjera, de la que un 53,2% eran varones y un 46,8% eran mujeres2. En el año 2000, la población extranjera residente representaba solamente el 3,3%. Es más, el crecimiento anual de la población española en el año 2008 fue del 0,4%, mientras que el de la población extranjera residente ascendió al 6,3%. Si ahora comparamos las pirámides de población extranjera de los años 2000 y 2008, vemos cómo se ha producido un más que notable aumento de la población de ambos sexos entre los 20 y 40 años2. Este es un dato de vital importancia, pues se trata de población activa en edad de procrear, por lo que además de aportar capital económico al país, están también en disposición de aportar capital humano.

En 2008, las nacionalidades predominantes en la población extranjera residente eran la rumana (13,9%), la marroquí (12,4%) y la ecuatoriana (8,1%). De los residentes rumanos, el 46,2% eran mujeres y de los marroquíes, el 36,7%2. Las proporciones más altas de mujeres se encuentran entre los brasileños, bolivianos, colombianos y ecuatorianos. Me ha resultado curioso que el cuarto país con más empadronados en España ese año fuera Reino Unido2, aunque la explicación a este hecho la tenemos que buscar en el gran número de ingleses jubilados que emigran a nuestro país atraídos por el clima y el estilo de vida9.

De la Encuesta Nacional de Inmigrantes 2007 24 se ha extraído diversa información de interés. En España existen 2,16 millones de hogares en los que al menos uno de sus miembros de 16 o más años ha nacido en otro país. Por su parte, hay 1,02 millones de hogares formados solo por inmigrantes. Una característica de la migración hacia España es la práctica ausencia de países intermedios en el proceso. De hecho, casi 9 de cada 10 inmigrantes que han llegado a España iniciaron el viaje desde su país de nacimiento.

Los principales motivos de las personas para emigrar a España son por este orden: la alta calidad de vida existente en el país receptor, la búsqueda de un empleo mejor o la falta de empleo en el lugar de origen y el reencuentro con miembros de su familia que habían emigrado con anterioridad. El 45% de los hombres mencionan como motivo de llegada la búsqueda de un empleo mejor y el 26% la falta de trabajo, mientras que en el caso de las mujeres estas proporciones son del 32% y 20% respectivamente. La reagrupación familiar es el principal motivo de traslado para las mujeres (39% frente al 26% de los hombres). Las razones políticas y religiosas sólo constituyen un 3,4% del total de motivos24.

Más de la mitad de los inmigrantes están casados, aunque el 12,5% no reside con su cónyuge, el 37,7% son solteros, el 7,1% separados o divorciados y el 3% viudos. El 19,1% de las mujeres y el 15,3% de los varones nacidos en el extranjero están casados con personas de nacionalidad española. Los inmigrantes que residen en España tienen 759.000 hijos menores de 16 años que no conviven con ellos, de los que más del 85% vive en su país de nacimiento y más de un 80% de inmigrantes pretende traer a algún familiar a España. En el momento de su partida, el 13,4% de los inmigrantes casados tenía a su cónyuge residiendo en España, el 5,8% a su padre y el 5,4% a su madre. En cuanto a su forma de convivencia, el 40,3% de los inmigrantes vive en régimen de alquiler, el 38,1% lo hace en vivienda de su propiedad y el 19,3% reside en viviendas cedidas. El tamaño medio de los hogares en los que reside al menos un inmigrante es de 3,4 miembros24.

La ocupación laboral de las mujeres inmigrantes es principalmente en el sector servicios, pues representa casi un 91%. Los varones también se dedican al sector servicios pero en mucha menor proporción y la construcción ha constituido una salida laboral de primer orden hasta la caída del sector inmobiliario. El 64,9% de los inmigrantes estaba trabajando en su país de origen antes de su salida hacia España; el 53,7% lo hacía como asalariado y el 11,2% como autónomo. El 58,3% de los nacidos en el extranjero con lengua materna distinta al castellano declara hablar bien o muy bien el español y el 15,6% declara no hablarlo24.

Por comunidades autónomas, el mayor número de personas extranjeras empadronadas están, por este orden, en Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía. Las cuatro componen casi el 70% del total de población extranjera (datos del 2007). Castilla y León ha pasado de 48.123 extranjeros en 2002 a 159.637 en 20073

La atención sanitaria desde una perspectiva cultural es de vital importancia para prestar cuidados de calidad. Madeleine Leininger plantea la enfermería transcultural en su Teoría de la Diversidad y la Universalidad de los cuidados culturales, cuya meta es proporcionar cuidados que sean coherentes con los valores, las creencias y las prácticas culturales. Las razones argumentadas para la formulación de su teoría se basan en25:

• El marcado aumento de los procesos migratorios y la aparición de una diversidad creciente que caracteriza las poblaciones. Esta diversidad se refiere a las diferencias interraciales, étnicas, religiosas, etarias, de género, de clase o estatus socioeconómico, de nivel educativo y cultural.

• El aumento en las identidades multiculturales, con personas que esperan que los profesionales de enfermería entiendan y respeten sus creencias culturales, valores y estilos de vida.

• La existencia a nivel mundial de múltiples conflictos culturales, choques y violencia que desencadenan un impacto sobre los cuidados en salud al tiempo que, cada vez, más culturas interactúan unas con otras.

Los supuestos principales de la teoría se pueden resumir en26:

• Los cuidados constituyen la esencia de la enfermería y un elemento central, dominante y distintivo de esta disciplina.

• Los cuidados culturales son los medios holísticos más amplios que permiten conocer, explicar, interpretar y predecir los fenómenos asistenciales de la enfermería para orientar a la práctica de esta disciplina.

• La enfermería es una disciplina y una profesión humanística y científica de cuidados trasnsculturales, cuyo fin primordial es atender a los seres humanos en todo el mundo.

• Los conceptos, significados, expresiones, patrones, procesos y formas estructurales tienen algo diferente (diversidad) y algo de semejante (común, universal) en todas las culturas del mundo.

• Toda cultura humana cuenta con prácticas y conocimientos asistenciales genéricos, normalmente con una dimensión profesional, que varía con respecto a las otras culturas.

• Los valores, las creencias, y prácticas culturales están influidos y, con frecuencia, integrados en la visión del mundo, el lenguaje y el contexto religioso (espiritual), de parentesco (social), político (o legal), educativo, económico, tecnológico, etnohistórico y ambiental de cada cultura en particular.

• Los cuidados de enfermería beneficiosos, saludables y que cubren las necesidades culturales contribuyen al bienestar de las personas, las familias, los grupos y las comunidades de una cultura.

• Una asistencia de enfermería beneficiosa o coherente desde el punto de vista cultural sólo puede producirse cuando la persona, el grupo, la familia, la comunidad o los valores, expresiones y modelos de cuidados culturales son conocidos y utilizados de manera adecuada por el profesional de enfermería.

• En todas las culturas del mundo existen diferencias y semejanzas culturales entre el profesional que presta la asistencia y el receptor de la misma.

• Los usuarios que reciben cuidados de enfermería que no concuerdan razonablemente con sus creencias, valores y estilos de vida mostrarán síntomas de conflictos culturales, insatisfacción, tensión y preocupaciones éticas o morales.