Introducción

A lo largo del siglo XIX, las principales potencias mundiales atravesaron por situaciones político-económicas y sociosanitarias dispares, en parte condicionadas por el poder colonial que habían alcanzado a través de los últimos siglos. España se mantuvo bajo la regencia de María Cristina en los últimos años del siglo con el turnismo político entre Sagasta y Cánovas del Castillo. A pesar de la estabilidad fruto de este sistema mediante el encasillamiento y el caciquismo, especialmente en las áreas rurales, las revueltas sociales obreras y anarquistas comenzaron a surgir en todo el país, con mayor notoriedad en las áreas industrializadas. Tampoco debemos olvidar el auge de los partidos regionalistas en estas fechas y las graves crisis coloniales españolas, destacando el inicio de la Guerra de Cuba en 1895. En el plano económico, la situación fue dispar entre los diferentes sectores productivos, iniciándose una crisis a partir de la pérdida de las colonias de ultramar.1 Galicia no permaneció ajena a las circunstancias regionalistas del país. Incluso existieron más movimientos ideológicos, fruto de la permanencia del régimen foral del país, el minifundismo y el encarecimiento de la compra de parcelas.2,3

Paralelamente, el Imperio Británico, bajo los últimos años de vida de la Reina Victoria, había alcanzado su mayor expansión colonial, gozando de un gran protagonismo internacional. Sin embargo, en el plano interno de la misma, aparte del movimiento independentista escocés, se debe destacar el auge nacionalista irlandés, iniciado fundamentalmente a partir de la década de 1870 como consecuencia de la sensación de abandono de la isla en sus dimensiones económicas y sociosanitarias a mediados del siglo XIX, especialmente debido la crisis de la patata irlandesa y su consecuente gran hambruna, contribuyendo de esta manera a la pérdida progresiva del poder del Imperio Británico sobre las colonias y áreas de influencia, con mayor notoriedad a partir del siglo XX.4,5 La ciudad de Glasgow fue una de las más grandes a nivel mundial en los últimos años del siglo XIX debido al gran tamaño de su puerto y astilleros, así como la creación de modernas infraestructuras como el sistema de abastecimiento de aguas.6

El fenómeno de la transición demográfica registrada en Europa desde las postrimerías del siglo XIX hasta las últimas décadas del siglo XX estuvo condicionada a su vez por una serie de factores. La transición epidemiológica consta del paso de una mortalidad eminentemente de carácter infecciosa a no infecciosa, comenzando en las grandes ciudades que habían superado el urban penalty gracias a las mejoras del abastecimiento de aguas y a la progresiva construcción de redes de alcantarillado.

No obstante, este proceso estaba imbricado estrechamente con las transiciones sociales y sanitarias de la época, ya que no se debe olvidar el profundo cambio ideológico sanitario que atravesaban los países más avanzados (entre ellos, España y Reino Unido), desde una concepción teórica higienista hasta la práctica en la población de sus preceptos a través de la medicina preventiva. Hasta mediados del siglo XX, la morbilidad y mortalidad por enfermedades infecciosas (especialmente por tuberculosis, gripe, viruela, sarampión, difteria, tosferina, y enteritis) era generalmente muy superior con respecto a las no infecciosas. De hecho, se tiene constancia de varios brotes epidémicos de fiebre tifoidea en Glasgow a lo largo del siglo XIX.7 No obstante, esta tendencia fue descendiendo notablemente a finales del citado siglo. Esta reducción conllevó al aumento progresivo de la esperanza de vida, provocando el envejecimiento de la población y al auge de la mortalidad de etiología no infecciosa.8

A finales del siglo XIX, la legislación sanitaria española seguía dependiendo de la Ley de Sanidad de 1855. A pesar de las actualizaciones normativas que sufrió, incluyendo las modificaciones competenciales entre las profesiones auxiliares sanitarias,9 no fue hasta la publicación de la Ley de Instrucción General de Sanidad de 1904 cuando se modernizó en cierta medida la organización general sanitaria del país.10

En el caso del Reino Unido, buena parte de esta legislación provenía directamente de la rama de la beneficencia. La publicación de las diferentes Poor Law Acts en los diferentes territorios del Imperio Británico, y concretamente la correspondiente a Escocia en 1845, supuso el inicio de un nuevo sistema de asistencia mediante la creación de las “casas de pobres” para el cuidado de las personas de clases sociales más bajas, creándose también, a través del Acta Médica de 1858, un sistema de casas-hospitales bajo el influjo de Florence Nightingale.11 Ello permitió, durante la segunda mitad del siglo XIX, la especialización de los hospitales para el cuidado de pacientes con enfermedades infecciosas, fundamentalmente a partir de la entrada en vigor de la Ley de Salud Pública de Escocia en 1867.12

El objetivo general de este estudio es contrastar la legislación hospitalaria española e inglesa a finales del siglo XIX mediante los reglamentos hospitalarios publicados en Santiago de Compostela (1893) y en Glasgow (1894). Asimismo, se ha planteado como objetivo específico identificar similitudes y diferencias en la admisión de enfermos en los hospitales y las equivalencias entre los profesionales sanitarios y no sanitarios, así como las actividades de cuidado que se aplicaban en ambos países a finales del siglo XIX como consecuencia de la teoría del cuidado de Florence Nightingale en el Reino Unido, y antes de su implantación en España por Federico Rubio y Gali.

Metodología

Se trata de un estudio cualitativo en el que se han empleado los métodos hermenéutico y análisis en la interpretación de textos históricos locales,13-16 concretamente en los reglamentos del Gran Hospital de Santiago (1893) y de la Royal Glasgow Infirmary (1894). Se interpreta el texto mediante la observación y contrastación documental de fuentes culturales y narrativas, las cuales están influenciadas por la corriente ideológica dada por el contexto histórico y sus historias sectoriales donde se desenvuelve. Ambos reglamentos se encuentran digitalizados y disponibles públicamente en internet, siendo el primer caso procedente de la Biblioteca da Real Academia GalegaI y el segundo en la Trades House Digital LibraryII (aunque en este último caso, también se dispuso de una copia física de colección privada, permitiendo observar la versión original del texto sin las correcciones que ocultaban pertinentemente algunos fragmentos).

Resultados

Reglamento del Gran Hospital de Santiago. El Reglamento para el Régimen y Gobierno del Gran Hospital de Santiago y de la Casa de Expósitos anexa al mismo fue publicado por la imprenta de la Casa de Misericordia (A Coruña) en 1893. Anteriormente conocido como Hostal de los Reyes Católicos, se fundó en 1492 por el mandato de los mismos en el tramo final de la ruta de peregrinación hacia Santiago de Compostela, con el objetivo de dar cobijo y asistencia sanitaria a los peregrinos que realizaban el Camino de Santiago, iniciando su actividad a partir de 1511.17,18

El Reglamento del Gran Hospital de Santiago y de la casa de expósitos anexa al mismo se estructura en 28 capítulos. En 3 artículos del capítulo I se establecen las salas de las que se compone el establecimiento, así como el número de sus empleados. En el primero de ellos, se establece que la institución se dedicaría al tratamiento médico-quirúrgico de enfermos pobres de ambos sexos, cuidado de los expósitos y hospedaje de peregrinos pobres. En el segundo, se dispuso la estructuración del mismo en tres secciones: beneficencia, clínica o destinada a la enseñanza, y expósitos o casa-cuna. Seguidamente, en el tercer artículo se hace constar que estarían separadas las salas de medicina y cirugía según sexos.

A continuación, en el cuarto y quinto artículo, se especificaba el número de camas destinadas a cada sección (300 en total). Luego, en el sexto artículo, se remarcaba que la sección de expósitos tendría un departamento especial alejado del resto de salas o enfermerías, con criterio de admisión diferente a las casas-cuna de localidades más pequeñas: se debía aportar documentos justificativos, entre ellos los medios de subsistencia para la manutención y educación del expósito, el de una buena conducta moral y el consentimiento del cónyuge si la persona que fuera a adoptar estuviera casada.

Para la admisión general al Gran Hospital de Santiago, la figura del comisario de entradas se encargaba de exigir a los interesados dos certi-ficados de pobreza, una expedida por el cura párroco y otra del alcalde de la localidad de la persona solicitante. Sin embargo, en el Reglamento se especifica que tanto los enfermos como los heridos serían admitidos sin documentación, ya sea de carácter urgente o por vía judicial con evaluación posterior. Igualmente, no se admitía ningún enfermo de pago sin la aprobación del director y sin el depósito de la correspondiente estancia según enfermedad y juicio clínico. Se debe mencionar que tam-bién figuraban departamentos especiales para los enfermos con una particular posición social, como sacerdotes, oficiales del Ejército y de la Armada, así como personas con titulación profesional, independien-temente de su nivel económico.

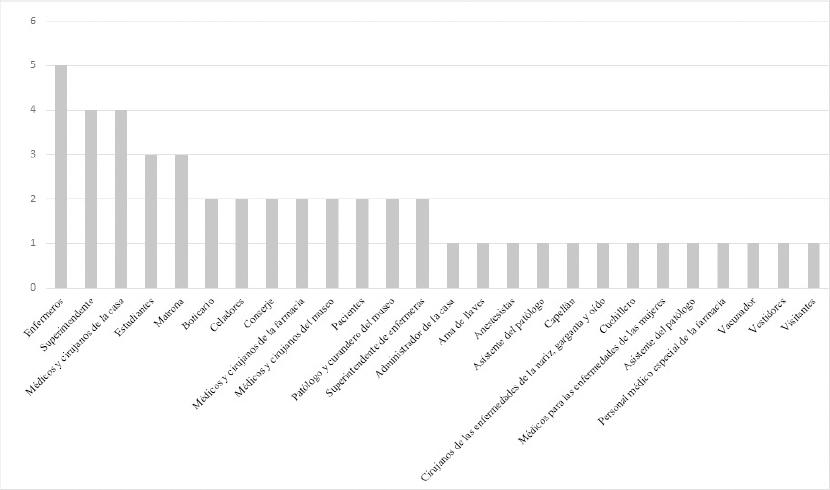

A partir del capítulo II comienzan las descripciones de los diferentes roles del personal, albergando una buena parte de todo el reglamen-to, un total de 56 páginas, que representa el 87,5% del reglamento. De hecho, en 275 artículos se desarrollaron las figuras del practicante mayor, practicantes, enfermeros (enfermero-carcelero, enfermero sifilítico, enfermeras, enfermera convaleciente, enfermera parturienta y enfermeros para las salas), nodrizas internas y externas entre otros, además de disposiciones generales, la descripción de los ali-mentos para los enfermos, servicio farmacéutico y departamentos de baños. En contraposición, se dedicaba en este capítulo solo 6 páginas al servicio facultativo, es decir, a las funciones efectuadas por 2 médicos-cirujanos de número, 2 médicos-cirujanos supernumerarios y 1 médico-cirujano agregado. Entre las funciones del numerario y los supernumerarios destacan la realización de un informe trimestral al director del hospital sobre las enfermedades y operaciones más frecuentes, al igual que todos aquellos comentarios referentes a reformas del hospital que pudieran ser beneficiosos. De hecho, en el artículo 69 se establece que sería el médico quien velase que se cumplan las condiciones higiénicas indispensables, detectando las causas que pudieran originar condiciones de insalubridad. En suma, el número de trabajadores que establecía el Reglamento para el buen funcionamiento del hospital era de 72 [Gráfico 1].

Gráfico 1. Número de páginas dedicadas a cada trabajador del Gran Hospital de Santiago y de la Casa de Expósitos

Reglamento de la Royal Glasgow Infirmary. A pesar de que ya existían hospitales de caridad en Escocia desde 1569, la Real Enfermería de Glasgow inició su actividad a partir de 1794, claramente enfocado al cuidado de las personas pobres o con enfermedades infecciosas como se realizaba en la Real Enfermería de Edimburgo. Se conoce que, en 1871, el hospital contaba entre 100-150 camas, divididas en grandes pabellones, aunque progresivamente fueron creándose paredes en sus interiores para disminuir el riesgo infeccioso como consecuencia de las mejoras introducidas en el sistema hospitalario británico por Florence Nightingale.12,19

Los contenidos del Reglamento de la Real Enfermería de Glasgow (1894) se encuentran divididos en tres grandes apartados: la constitución de la Real Enfermería y su equipo, la regulación de la entrada de pacientes y la regulación del funcionamiento de la enfermería. En el primer apartado, se desarrolla la escritura fundacional del hospital a 21 de diciembre de 1791, donde el rey Jorge III, junto con el alcalde de Glasgow, remarcaba la gran necesidad que tenía la ciudad de aliviar la sobrecarga asistencial benéfica proporcionada a la población enferma, humilde y trabajadora. De hecho, esta situación también fue manifestada por médicos y cirujanos y ante la evidente gran dispersión de los enfermos a lo largo de la ciudad de Glasgow y sus suburbios. El objetivo de esta institución era ofrecer asilo a todos los enfermos para propiciarles cobijo, comida, medicinas y la mejor asistencia.

La dirección del centro recayó en 25 directores y gerentes, destacando el alcalde de Glasgow, un miembro del parlamento británico, el decano del gremio de la ciudad, el diácono organizador de comercio, un profesor de medicina y de anatomía del Real Colegio de Médicos y Cirujanos de Glasgow y el presidente de la universidad de médicos y cirujanos de la misma. Además, se anexó un acta constitutiva sellada el 20 de agosto de 1875 por la sucesora del Rey Jorge III, la reina Victoria. En esta acta se hace constar la continuidad de la legislación sanitaria y el apoyo de la monarquía a dicho establecimiento con ciertas modificaciones a nivel administrativo.

En la segunda sección se desarrolla la regulación de la admisión de los pacientes, donde los asistentes, también denominados médicos y cirujanos de la casa, evaluaban si se trataba de un paciente adecuado para su ingreso, declarándose que ningún enfermo que padeciera enfermedades infeccionas sería admitido, a excepción de infecciones venéreas y erisipela, que en este caso serían derivados a las salas destinadas para ese fin. Similarmente ocurría en pacientes que padecieran delirium tremens o intentos suicidas, siendo aceptados si un cuidador considerado adecuado por el hospital le acompañara en su estancia, o bien otro propuesto por el paciente que no generara un coste para el hospital. Asimismo, independientemente del motivo del ingreso, se dejó constancia de que cada solicitud sería atendida según el nivel de urgencia y recomendación según suscripciones: aquellos contribuidores de no menos de 10 libras tendrían el derecho de recomendar un paciente anualmente por cada 10 libras de contribución al hospital, y aquellas congregaciones parroquiales que contribuyeran con 50 libras, tendrían el derecho de recomendar anualmente a dos pacientes (e incluso un paciente más por cada contribución adicional de 25 libras). Asimismo, en el caso de pacientes que no acudieran por esta vía y quisieran ingresar en el hospital, debían pagar dos guineas para cubrir los gastos de un mes, siendo necesario renovar el pago para alargar la estancia.

La tercera sección, en la cual se detalla en profundidad el funcionamiento de la Real Enfermería, se describen los cometidos de los diferentes cargos y sus remuneraciones. Los quehaceres de cada figura se encuentran bien delimitados y ordenados numéricamente. En total, existen 29 apartados donde se especifican los cometidos de cada cargo, donde a su vez se ramificaban en otros subapartados las características del trabajo realizado. Esta última sección abarca también buena parte del reglamento (55 páginas), es decir, un 70% del escrito, pero no se hace constancia del número de trabajadores que podía albergar el hospital [Gráfico 2].

Discusión

Legislación y gestión hospitalaria. La reglamentación hospitalaria española sufrió cambios a lo largo del siglo XIX, especialmente atribuida al sistema de beneficencia. Uno de los avances más importantes que contribuyeron a mejorarla fue la consolidación de las Juntas de Señoras en 1884, creadas a partir del año 1875. Aunque en principio estaban planteadas para la dirección y administración de las instituciones benéficas orientadas a la mujer,20 dicha consolidación hizo aumentar más sus competencias en materia legislativa, proponiendo cambios en los reglamentos de dichos recursos benéficos ante las diputaciones y ayuntamientos.III,IV

Por otra parte, los reglamentos estudiados se adecuaron a los cambios ideológicos sanitarios como consecuencia del higienismo y del cambio de paradigma del cuidado,21 no solo en estos países: también en otras naciones europeas como Portugal, coincidiendo con la necesidad de que los profesionales de medicina supervisasen las condiciones de higiene de los hospitales.22 De hecho, las condiciones higiénicas hospitalarias fueron objeto de atención de los médicos higienistas españoles en la segunda mitad del siglo XX, y figuras como Concepción Arenal abogaron por la mejora de las mismas.23

La admisión en el Gran Hospital de Santiago ofrecía buenas garantías debido a la larga tradición de la hospitalidad de dicho hospital, atendiendo no solo a los enfermos, también a peregrinos y expósitos.23 En contraposición, se observa que la Real Enfermería de Glasgow existen más casos por los cuales se reservaban el derecho a la admisión: la presencia de determinadas enfermedades infecciosas y mentales, incluso también influían los motivos económicos. Se debe destacar que en el Reglamento del Gran Hospital de Santiago se hace constar la existencia de un departamento para los pacientes de ambos sexos que padecían enfermedades mentales, y que estaba dotado de un total de 6 camas.

Profesionales sanitarios encargados del cuidado. Dada la localización geográfica del Gran Hospital de Santiago, constituía una infraestructura hospitalaria relevante para el peregrinaje del Camino de Santiago. Los cuidados ofrecidos por las órdenes religiosas (a través de los novicios, monjes, presbíteros…) desde la Edad Media y la incipiente implantación de las profesiones auxiliares sanitarias en el siglo XIX, contribuyeron a establecer una red asistencial importante en el norte de España. Asimismo, los cuidados de enfermería en España en la década de 1870 comenzaron a atravesar lentamente por un proceso de institucionalización, en parte por la crítica del sistema benéfico y propuestas innovadoras aportadas por Concepción Arenal.24 No debemos olvidar que en 1883 se publicó la obra Arte de Enfermería, escrita por fray José Bueno González, perteneciente a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, describiendo los cuidados empleados por los hermanos enfermeros.25 Por otra parte, los cuidados de enfermería también sufrieron una importante transformación en el Imperio Británico a partir de mediados del siglo XIX, cuando se produjo la implantación de la teoría del cuidado de Nightingale. Como consecuencia de ello, a finales del siglo XIX se fundó en España la primera escuela de enfermería con un enfoque dirigido a este sistema de cuidados bajo su importación discreta por Federico Rubio: la Escuela Santa Isabel de Hungría (1896).26 Sin embargo, en Portugal, debemos destacar que la primera escuela de enfermería, fundada por António Augusto da Costa Simões en Coimbra en 1891, tuvo su origen en manuales franceses.22

Los cuidados de enfermería realizados en Galicia prove-nían fundamentalmente de órdenes religiosas, pudiendo destacar la fundación de las Siervas de María a mediados del siglo XIX, dedicadas al cuidado de los enfermos, especialmente en el ámbito domiciliario;27 sin olvidar la expansión por aquellos años de las Hijas de la Caridad por las diferentes regiones de España, incluida Galicia.28 Hasta esas fechas, las labores de cuidado en el ámbito hospitalario fueron realizados en buena medida por los Hermanos Obregones. Sin embargo, debieron asumir las tareas de gestión y administración de los hospitales gallegos bajo su responsabilidad.29 No obstante, el reglamento del Gran Hospital de Santiago se especifica que las citadas tareas recaerían en las figuras de un director, un secretario-contador, un administrador-depositario, dos oficiales de secretaría y dos escribientes; siendo una estructura administrativa no sanitaria similar a la correspondiente Real Enfermería de Glasgow, aunque en menor número. De hecho, se especifica que el director del Gran Hospital de Santiago tendría a su cargo “…el gobierno interior del mismo, excepto en lo que compete al señor Rector de la Universidad ó al Decano de la facultad de Medicina, como Jefes de la Sección Clínica”.

Durante las visitas a los pacientes, el médico sería acompañado por la Hermana de la Caridad, el practicante y el enfermero asignado; encargándose la primera del recetario de alimentos, y el segundo de la gestión y administración de los medicamentos, aspecto que ya estaba documentado desde hacía varios siglos en España.30 No en vano, el practicante debía encargarse del recetario de alimentos en las salas de enfermedades sifilíticas y obstétricas. Igualmente, en el artículo 60 se vuelve a referenciar a las enfermedades infecciosas, donde no se permite la estancia de aquellos enfermos con lepra, escabiosis y tiña hasta la aprobación del departamento médico correspondiente.

Paradójicamente, se debe destacar que la Real Enfermería de Glasgow dedicó solo 5 páginas a la figura del enfermero, es decir, aproximadamente el 9% de la tercera sección. En la regulación general se hace constar que los enfermeros se dividían en tres clases: enfermeros, enfermeros asistentes y aprendices. Los denominados enfermeros debían ejercer su función en el turno de mañana. A su vez, los enfermeros asistentes debían trabajar en turno de mañana y noche alternativamente cada tres meses según la organización propuesta de la matrona. Por su parte, los aprendices figuraban como estudiantes en cada servicio. Dentro de estas regulaciones generales, se establecía la hora de levantarse y acostarse, el horario de las comidas y del ejercicio físico, y el horario de trabajo en los servicios. Igualmente, se establecían los aspectos económicos y administrativos, siendo la matrona la responsable de los mismos.

Además, se disponen regulaciones especiales donde se especificaban las funciones asistenciales de las enfermeras y las asistentes enfermeras del turno de mañana como la distribución de las dietas y medicación a los pacientes, el estado de las camas de los pacientes (sobre todo de aquellos que padecieran enfermedades infecciosas o dolorosas), la observación de la aparición y evolución de los signos y síntomas de los enfermo, la supervisión de que los mismos estuvieran atentos y en silencio cuando el capellán se encontrase en el servicio, la cumplimentación del inventario de la ropa de los pacientes y realizar el cambio de turno a la enfermera del turno de noche; entre otras actividades.

Por otro lado, dentro de las funciones específicas de los enfermeros asistentes del turno de noche, se debe destacar que debían administrar la comida y los fármacos según instrucciones de las enfermeras o enfermeras asistentes del turno de mañana, asistir a los enfermos en el aseo y darles el desayuno, mantener el silencio en el servicio y tratar a los enfermos de una manera cívica y amable, como el resto de las enfermeras. En el caso de los aprendices, debían ayudar a las enfermeras y esforzarse en aprender sus funciones, al igual que ofrecer su disponibilidad a la matrona en caso de que el personal de enfermería estuviera de vacaciones o ausente.

Los roles de los profesionales sanitarios como el practicante mayor, practicantes y enfermeros descritos en ambos reglamentos, reflejan el cuidado prestado al enfermo en el momento histórico en el que se desenvuelve y en la influencia de las corrientes ideológicas predominantes. Como consecuencia de ello, se puede equiparar la figura del practicante mayor en el Reglamento del Gran Hospital de Santiago con la figura del superintendente de enfermeras del Reglamento de la Real Enfermería de Glasgow. Ambas tienen funciones similares, es decir, se encargaban de la supervisión de los practicantes y de los enfermeros respectivamente, así como informar a los superiores de cualquier infracción de los mismos. La principal diferencia radicaba en que el practicante mayor tenía entre sus funciones el control del material y la asistencia al cirujano en las curas. Entretanto, el superintendente de enfermeras presentaba entre sus funciones la enseñanza de las enfermeras en el denominado acto de la Enfermería, así como vigilar que la comida sobrante de las salas fuera devuelta a la cocina y, de la misma forma, las medicinas fueran devueltas al boticario de la farmacia hospitalaria.

Igualmente aparecen similitudes y diferencias entre las figuras del practicante y enfermeros del Gran Hospital de Santiago, y los enfermeros y las enfermeras (también denominadas mozas de sala) de la Real Enfermería de Glasgow. En este último centro hospitalario, la enfermera debía desarrollar ciertas funciones que realizaban tanto el Practicante como el enfermero del Gran Hospital de Santiago. El enfermero del hospital escocés era el encargado de cuidar que las salas de los enfermeros estuvieran limpias y bien aireadas, de dar o aplicar medicamentos a la hora y de manera correcta, mientras que estas funciones estaban separadas en el Reglamento del Gran Hospital de Santiago: el practicante se encargaba de repartir la medicación en las salas y el enfermero de la limpieza de las mismas.

En ambos reglamentos se destaca la importancia del buen arreglo de las camas. La figura del enfermero en el Gran Hospital de Santiago se encargaba de los cambios posturales de los pacientes y levantarlos para el aseo, así como realizar las técnicas de arreglo de la cama, tanto las correspondientes a los pacientes como las de los practicantes y médicos; recogiendo las sábanas limpias y entregando las sucias a las Hermanas de la Caridad. En líneas similares, el enfermero de la Real Enfermería de Glasgow era quien se dedicaba a prestar especial atención a las camas de los pacientes.

Con lo anteriormente descrito, se evidencia que la figura del enfermero de la Real Enfermería de Glasgow desempeñaba la mayoría de tareas que realizaban los practicantes y enfermeros en el Gran Hospital de Santiago. Además, en este último hospital, se refleja la importancia otorgada a las Hermanas de la Caridad, donde los mismos enfermeros o mozas de sala realizaban el aseo y limpieza de los enfermos bajo la dirección de las mismas. Al mismo tiempo, en el hospital escocés, la figura religiosa en el establecimiento la representaba el capellán, el cual se encargaba de leer las escrituras y realizar ejercicios religiosos con los pacientes en las salas, prestando especial atención a pie de cama para aquellos enfermos que desearan hablar y orar con él.

Conclusiones

Los reglamentos del Gran Hospital de Santiago y la Real Enfermería de Glasgow presentan ciertas similitudes como consecuencia del cuidado como valor universal, pero también diferencias entre ellos debido a los diferentes sistemas hospitalarios. A pesar de estar enfocados en la labor del cuidado, en la implantación de medidas higiénicas en sus respectivos recintos hospitalarios como consecuencia de los avances en la teoría microbiana del siglo XIX y dirigidos por una administración no sanitaria; existen algunas diferencias importantes como en la admisión de pacientes, con mayor cobertura asistencial en el caso español.

A pesar de las disparidades de roles entre los sistemas hospitalarios, ambos reglamentos presentan bastantes coincidencias en la labor del cuidado, especialmente en la alimentación y en la administración de medicamentos. No obstante, se observa un enfoque más holístico en el reglamento hospitalario de la Real Enfermería de Glasgow que en el Gran Hospital de Santiago, posiblemente fruto de la consolidación de la teoría del cuidado de Florence Nightingale en los hospitales ingleses.