1. Efecto de la bilirrubina sobre la viabilidad de los osteoclastos y los microRNAs potenciadores de la osteoclastogénesis

Jurado S, Parés A, Peris P, Monegal A, Combalia A, Guanabens N Hospital Clinic-IDIBAPS. Barcelona

La osteoporosis es una complication de la colangitis biliar primaria (CBP), enfermedad hepática que se caracteriza por la inflamación y destruction progresiva de los conductos biliares, dando lugar a colestasis y aumento circulante de ácidos biliares y bilirrubina. La bilirrubina y el ácido litocólico (LCA) tienen un efecto nocivo sobre los osteoblastos y osteocitos in vitro, mientras que el ácido ursodeoxicólico (UDCA) neutraliza estos efectos deletéreos. El objetivo del estudio es analizar el efecto de la bilirrubina, el LCA y el UDCA sobre la viabilidad de las células osteoclásticas y los niveles de expresión de varios microRNAs (miRNAs) que regulan a los osteoclastos.

La línea RAW 264.7 fue diferenciada a osteoclastos en presencia de 30 ng/mL de RANKL. Se comprobó que la diferenciación era correcta mediante tinción TRAP y con marcadores génicos específicos de osteoclastos. Los tratamientos administrados durante 24 horas fueron bilirrubina (10 mM, 50 mM y 100 mM), LCA (10 mM y 100 mM) y UDCA (10 mM y 100 mM), así como combinaciones de LCA 10 mM y/o bilirrubina 50 mM con UDCA 10 o 100 mM. Como controles se utilizó un grupo no tratado y un grupo control positivo tratado con camptotecina (CAM) 0.5 mM para potenciar la muerte celular. El ensayo de viabilidad se hizo con WST-1. Los niveles de expresión de los miR-21, miR-29, miR-148, miR-31, miR-155 y miR-223 fueron analizados mediante real time.

La bilirrubina incrementó la viabilidad osteoclástica respecto al grupo control un 35% y un 80% con las concentraciones de 50mM y 100mM, respectivamente (p<0,007). La viabilidad celular descendió significativamente con CAM, LCA y UDCA (500 mM) (59%, 53% y 77%, respectivamente). Las combinaciones de tratamientos mostraron que la bilirrubina 50mM con UDCA 10mM o LCA 10mM incrementaba la viabilidad un 37% y un 60%, respectivamente. La bilirrubina incrementó los niveles de expresión de miR-21 y de miR-148 respecto al grupo no tratado (115% y 59%, respectivamente; p<0,007).

La bilirrubina incrementa la viabilidad de los osteoclastos y este efecto contrarresta las acciones inducidas por LCA y UDCA, favoreciendo su viabilidad incluso en presencia de estos factores. Además, la bilirrubina incrementa la expresión de miR-21 y miR-148, favoreciendo su acción osteoclastogénica. Por tanto, la bilirrubina a concentraciones observadas en pacientes con colestasis severa, puede contribuir a un aumento de la resorción ósea y al desarrollo de osteoporosis.

2. Una variante missense en VAV3 en un caso familiar de alta masa ósea

Martínez Gil N1, Ovejero D2, García Giralt N2, Mellibovsky L2, Nogués X2, Rabionet R1, Grinberg D1, Balcells S1

1 Departamento de Genética, Microbiologíay Estadística. Facultad de Biología. Universitat de Barcelona. CIBERER, IBUB, IRSJD; 2 Grupo de Investigación Musculoesquelética, IMIM (Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas). Centro de Investigación Biomédica en Red en Fragilidad y Envejecimiento Saludable (CIBERFES), ISCIII. Barcelona

Introducción: La osteoporosis es la enfermedad metabólica ósea más común, caracterizada por una baja densidad mineral ósea (DMO) y un mayor riesgo de fractura. En el otro extremo del espectro de la DMO, algunos individuos presentan huesos fuertes y resistentes a las fracturas. Tanto la osteoporosis como la masa ósea alta (HBM del inglés high bone mass) son heredables y su arquitectura genética abarca la herencia poligénica de variantes comunes y algunos casos de variantes monogénicas altamente penetrantes en genes causales.

Material y métodos: En este trabajo, hemos investigado la genética del fenotipo HBM en una familia que segrega este rasgo con un patrón aparentemente mendeliano dominante. Dado que las causas poligénicas y las mutaciones en genes HBM ya conocidos se habían descartado previamente, buscamos variantes causales raras en nuevos genes mediante la secuenciación del exoma completo en dos miembros de la familia afectados y uno no afectado. De las variantes raras en regiones codificantes que cumplían el patrón de herencia se priorizaron las que pertenecían a genes con funciones en el desarrollo o metabolismo óseo, o que previamente hubieran sido asociadas a enfermedades óseas.

Resultados: De los diferentes filtrados y priorizaciones obtuvimos únicamente 8 variantes en 8 genes diferentes. De entre estos, destacamos una variante missense en VAV3, un gen que codifica un factor intercambiador de guanina con un papel importante en la activación y función de los osteoclastos. Aunque no se han encontrado casos previos de mutaciones en VAV3 en humaños, los ratones VAV3 KO presentan huesos densos, similares al fenotipo HBM presente en nuestra familia. Además, se encontró una segunda variante missense, que podría desempenar un papel secundario, en SIK3, un gen asociado con una displasia ósea humana y un fenotipo óseo prominente en el ratón KO.

Conclusiones: Combinados, los datos de ratones y humaños destacan VAV3, y posiblemente SIK3, como nuevos genes de HBM y posibles dianas terapéuticas para la osteoporosis.

3. ¿Los niveles bajos de vitamina D se asocian a una peor percepción de la salud?

Gómez Alonso C, Martín Vírgala J, Carrillo López N, Rodríguez García M1, García Gil Albert C2, Martín Carro B, Alonso Montes C, Galiano García MR2, González Álvarez MF2, Fernández Martín JL, Cannata Andía JB, Naves Díaz M U.G.C. de Metabolismo Óseo. Instituto de Investigación Biosanitaria del Principado de Asturias. RedinREN del ISCIII. Universidad de Oviedo. 1 A.G.C. de Nefrología; 2 Laboratorio de Medicina. Hospital Universita-rio Central de Asturias. Oviedo

Introducción y objetivo: Si bien muchos trabajos describen los benefícios de unos niveles adecuados de vitamina D en el organismo, solo los estudios a nivel músculo-esquelético han mostrado causalidad. El objetivo de este trabajo fue valorar el efecto de la deficiencia de vitamina D sobre la percepción global de la salud.

Material y métodos: Como parte del estudio europeo sobre fracturas vertebrales EVOS-EPOS, se seleccionaron aleatoriamente hombres y mujeres mayores de 50 años que realizaron un estudio radiológico a nivel dorso-lumbar, para conocer la prevalencia de fractura vertebral, y un cuestionario sobre factores de riesgo relacionados con la osteoporosis. A los 4 años se les repitió las mismas pruebas y se realizó una analítica con marcadores bioquímicos generales y del metabolismo óseo (PTH, calcidiol, calcitriol, osteocalcina, Ca, P, entre otros) y se les administró la versión española validada del cuestionario de calidad de vida SF-36. Se incluyeron en el análisis 266 hombres y mujeres que no hubieran recibido en ese período de 4 años ningún tratamiento para la osteoporosis, incluyendo la vitamina D.

Resultados: Los niveles de calcidiol se dividieron en <10, 10-20, >20 ng/mL. En ambos sexos, el análisis de ANOVA mostró que en 6 de las 8 dimensiones (D) que abarca el SF-36 había diferencias significativas, con peores resultados los que presentaban niveles menores de calcidiol (D1 o función física, p=0,007; D3 o dolor últimas 4 semanas, p=0,018; D5 o vitalidad, p<0,001; D6 o función social, p=0,006; D7 o limitaciones del rol por problemas emocionales, p=0,010; D8 o salud mental, p=0,023). El score total del SF-36 también se asoció con niveles más bajos de calcidiol (p<0,001).

Se realizó un análisis de regresión lineal ajustado por edad e índice de masa corporal (IMC), separadamente por sexos. En mujeres, el score total (coeficiente beta estandarizado (β=0,247, p=0,006) y las dimensiones D5 (β=0,245, p=0,006); D6 (β=0,191, p=0,032) y D8 (β=0,219, p=0,014) se asociaron con niveles más bajos de calcidiol, independientemente de la edad e IMC. En hombres solo se asociaron las dimensiones D1 (β=0,175, p=0,031) y D5 (β=0,175, p=0,034).

Conclusiones: En población general no seleccionada, los niveles bajos de calcidiol se asociaron con una peor percepción global de salud en mujeres, específicamente en vitalidad, función social y salud mental. En hombres la asociación fue menor, pero función la física y vitalidad también se vieron afectadas.

4. Intoxicación por vitamina D en Cantabria. Análisis de casos en 2020

Zapata Maldonado GA, Rodríguez Montalván BF, Murillo Povedano D, Maiztegi Azpitarte A, García Unzueta M, Pesquera González C, Vázquez Salvi L

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander. Cantabria

Introducción: La intoxicación por vitamina D (IVD) se detecta cada vez con más frecuencia, al aumentar la prescripción de suplementos de vitamina D (SVD) .

Material y métodos: Estudio retrospectivo de pacientes con IVD (25-OH vitamina D >150 ng/ml) en Cantabria durante el año 2020, mediante revisión de datos clínicos, analíticos y de prescripción farmacológica.

Resultados: De 42.633 muestras analizadas, en el 0,06% se detectó IVD, correspondientes a 26 pacientes (70,4% mujeres) con una edad media de 63,4 años (32-87), 21 pacientes (77,7%) mayores de 55 años. 19 muestras (73%) procedían de servicios hospitalarios y 7 (27%) de atención primaria.

El motivo de petición fue valorar el status de vitamina D en pacientes con diagnóstico previo de osteoporosis (22,2%), bypass gástrico (18,5%) y uso crónico de corticoides (7,4%). La media de calcio sérico fue de 8,8 mg/dl (9-11,2)(valor de referencia (VR): 8,7-10,4 mg/dl) y de paratohormona 62,92 pg/ml (23-139) (VR 18-88 pg/ml). 2 casos (7%) presentaron hipercalcemia leve, asintomática (uno de ellos recibía hidroclorotiazida).

El 88,5% tomaba SVD [30 meses de promedio (0,3-132)]; el 48,1% como calcifediol 3 mg (180.000 UI); 6 (22,2%) de forma mensual, 3 (11,1%) semanal y 3 (11,1%) diaria; el 40,7% como calcifediol 0,266 mg (15.960 UI), 4 (14,8%) de forma mensual, 2 (7,4%) semanal y 3 (11,1%) diaria.

Conclusiones: La IVD no es excepcional en nuestro medio, aunque la hipercalcemia por esta causa es infrecuente. Un alto porcentaje de pacientes recibe SVD en forma inadecuada y prolongada, por lo que se debe monitorizar regularmente su consumo y nivel sérico.

Agradecimiento: Servicio de Endocrinología del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

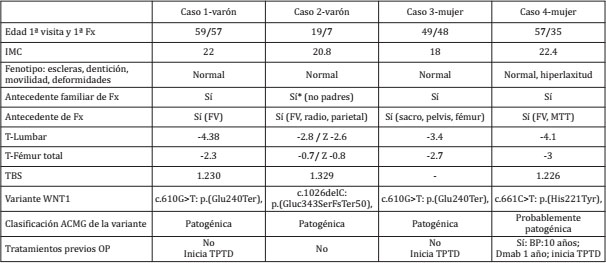

5. Síndrome de Snyder-Robinson: diagnóstico diferencial de osteogénesis imperfecta

Valera Ribera C, Martínez Ferrer A, Flores Fernández E, Vázquez Gómez I, Orenes Vera A, Valls Pascual E, Ybáñez García D, Alegre Sancho JJ

Servicio de Reumatología. Hospital Universitario Doctor Peset. Valencia

Introducción: El síndrome de Snyder-Robinson es una enfermedad genética extremadamente rara, ligada al X y de la que se han identificado 20 individuos afectados en el mundo. Está causada por mutaciones en el gen de la Espermina sintetasa (SMS gene), enzima involucrada en la síntesis de poliaminas.

Caso clínico: Varón de 36 años, remitido a nuestro servicio con el diagnóstico de osteogénesis imperfecta (OI), con numerosas fracturas espontáneas desde la infancia. Además, presenta escoliosis, epilepsia, retraso mental leve y alteraciones en el habla y la marcha.

Una densitometría ósea realizada a los 15 años de edad, demostró una densidad mineral ósea lumbar (DMO) de 0,474 g/cm2 (Z-score: -6,43). Se trató con zolendronato durante una década, mejorando su DMO lumbar hasta 0,854 g/cm2. Pero, tras un año de abandonar el tratamiento, sufrió una fractura atípica diafisaria femoral, siendo entonces referido a nuestro servicio.

Se comenzó tratamiento con teriparatida subcutânea. Tras dos años de tratamiento, se detuvo la administración y se inició terapia con de-nosumab cada 6 meses, aumentando su DMO lumbar a 1,81 g/cm2 (Zscore: -0,4).

Se repitieron los análisis de los niveles séricos de calcio, fósforo, PTH, vitamina D, biomarcadores de remodelado y resorción ósea, todos dentro del rango de normalidad. Se realizó el análisis genético de los genes COL1A1, COL1A2 y del gen TNSALP de la fosfatasa alcalina, todos sin mutaciones de interés. Finalmente, se encontró la mutación patológica c.335>T; p.(Pro112Leu), correspondiente al exón 5 del gen SMS, en el cro-mosoma X. Esta variante se ha asociado al síndrome de Snyder-Robinson.

Conclusión: El síndrome de Snyder-Robinson presenta fragilidad ósea extrema en la infancia, con síntomas que lo separan de otros trastornos óseos congénitos. El retraso mental, alteraciones de la marcha, el habla y la epilepsia no son comunes en la OI. En casos atípicos de OI, se ha de realizar el diagnóstico diferencial con el síndrome de Snyder-Robinson.

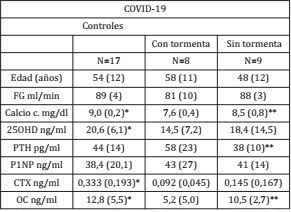

6. Relación entre los niveles de 25 (OH) vitamina D y el curso de la COVID-19 durante la primera ola en la Comunidad de Madrid

Díaz Curiel M1, Cabello A2, Arboiro Pinel R2, Mansur L3, Frades SH4, Mahillo Fernández I5, Herrero González A6, Andrade Poveda M1 1

Unidad de Enfermedades Metabólicas Óseas. Servicio de Medicina Interna. Hospital Universitario Fundación Jimenez Díaz. Quirónsalud. Madrid; 2 División de Enfermedades Infecciosas. Servicio de Medicina Interna. Hospital Universitario Fundación Jimenez Díaz. Quirónsalud. Madrid; 3 Centro de Endocrinología y Osteoporosis. La Plata. Buenos Aires (Argentina); 4 Servicio de Neumología. Hospital Universitario Fundación Jimenez Díaz. Quirónsalud. Madrid; 5 Unidad de Epidemiología y Bioestadística. Hospital Universitario Fundación Jimenez Díaz. Quirónsalud. Madrid; 6 Unidad de Análisis Big Data. Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jimenez Díaz (IIS-FJD, UAM). Madrid

Introducción y objetivos: Actualmente, no hay datos concluyentes sobre la relación de los niveles de vitamina D séricos (25(OH)D) disminuidos con un curso más severo de la COVID-19. El objetivo de este estudio es analizar si los niveles bajos de 25(OH)D comparados con los niveles normales, influencian el desarrollo y la evolución de la infección por SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome CoronaVirus 2) causante de la enfermedad, y conducen a un aumento de hospitalizaciones, ingresos en UCI y mortalidad.

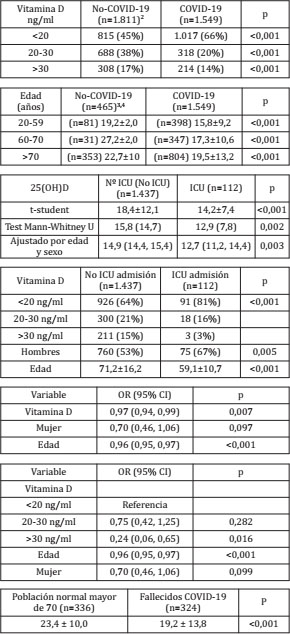

Material y métodos: Estudio observacional retrospectivo de 1.549 pacientes (edad media: 70 años) ingresados con infección por SARS-CoV-2 confirmada con PCR en los Hospitales Quirónsalud de la Comu-nidad de Madrid entre el 12 de marzo y el 20 de mayo de 2020. El estudio fue aprobado por el Comité de Ética en Investigación de la Fundación Jiménez Díaz. Los niveles séricos de 25(OH)D fueron determinados al ingreso mediante electroquimioluminiscencia (Elecsys, Roche). Los valores de 25(OH)D se compararon con los de la población normal española1-5. Se investigó si la necesidad de ingreso en UVI (n=112) y la mortalidad (n=324) estuvo relacionada con los niveles de 25(oH)D al ingreso. Se utilizaron la t-studenty el test de Mann-Whitney U para comparar las medias de las variables y la chi-cuadrado para hacer las comparaciones con la población general. Se realizó un análisis de regresión logística multivariable para valorar las admisiones a UCI ajustado por las variables independientes: edad, sexo y vitamina D.

Resultados: Hemos analizado 1.549 pacientes edad media: 70 años; rango 21-104 años); 835 eran hombres (53,9%; edad media: 73,02 años) y 714 eran mujeres (46,1%, edad media: 68,05 años). Posteriormente fueron analizados los pacientes ingresados en la UCI (n=112) y pacientes ingresados con un desenlace fatal (n=324). Los tratamientos previos y las enfermedades asociadas no fueron recogidas en los pacientes estudiados.

Un 66% de los enfermos ingresados (1.017 pacientes) tenían mayor prevalencia de niveles bajos basales de 25(OH)D (<20ng/ml) que la población normal española (45%) (p<0,001).

Los pacientes que ingresaron en UCI tenían niveles de 25(OH)D más bajos que el resto de los pacientes hospitalizados (p<0,001).

Al estratificar los pacientes según los niveles de 25(OH)D, se observó que la ratio de admisiones en UCI fue mayor entre los pacientes con deficit de vitamina D (p<0,001).

La relación entre los niveles de 25(OH)D y el riesgo de ingreso en UCI es independiente de la edad y del sexo.

Los pacientes que fallecieron (n=324) tenían niveles de 25(OH)D menores que la población normal de la misma edad (p<0,001) pero no existían diferencias significativas con el grupo de pacientes admitidos en Urgencias ni con los ingresados en la UCI.

Conclusiones: La deficiencia de vitamina D en pacientes con COVID-19 se asocia a un aumento del riesgo de ingreso hospitalario y la necesidad de UCI.

No encontramos una clara relación entre los niveles de 25(OH)D y la mortalidad.

Referencias

1 José Manuel Quesada-Gómez and Manuel Díaz-Curiel. Consequences for the Health of People in Mediterranean Countries. From: Nutrition and Health: Vitamin D. Edited by: M.F. Holick, DOI 10.1007/978-1-60327-303-9_23, CSpringer Science+Business Media, LLC2010.

2 J M Olmos, J L Hernândez, P García-Velasco, J Martínez, J Llorca, J Gonzalez-Macias. Serum 25-hydroxyvitamin D, parathyroid hormone, calcium intake, and bone mineral density in Spanish adults. Osteoporos Int. 2016;27(1):105-13. doi: 10.1007/s00198-015-3219-6.

3 Gonzâlez-Molero I, Morcillo S, Valdes S, Perez-Valero V, Botas P, Delgado E, Hernândez D, Olveira G, Rojo G, Gutierrez-Repiso C, Rubio-Martin E, Menendez E, Soriguer F. Vitamin D deficiency in Spain: A population-based cohort study Eur J Clin Nutr. 2011;65:321-8.

4 Quesada, W. Coopmans, B. Ruiz, P. Aljama, I. Jans, and R. Bouillon. Influence of Vitamin D on Parathyroid Function in the Elderly. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. 1994, Vol. 75, No 2;494-501.

7. Estudio de los efectos de la pleiotrofina en células osteoblásticas MC3T3 y sus funciones en condiciones normales y en presencia de alta glucosa

Pizarro Gómez J, Agundez Llaca M, Bucar Barjud M, Rodríguez de Gortázar A, Sergio Portal Núnez S

Facultad de Medicina. Universidad CEU San Pablo. Madrid

Introducción: La pleiotrofina (PTN) es una citoquina que se expresa en cerebro y hueso en tejidos adultos. Sus funciones en células osteoblásticas no están del todo definidas y como afectan a estas las cantidades elevadas de glucosa no ha sido descrito todavía. Nuestro objetivo fue estudiar las funciones de la PTN en células osteoblásticas y como estas pueden ser afectadas por la alta glucosa (HG).

Materiales: Se usaron células MC3T3 como células osteoblásticas. Estas células fueron tratadas con 25 mM de D-glucosa (HG) y suplementadas con distintas cantidades de PTN (50 nM, 5nM y 0,5 nM) durante 24 horas (1% suero). Acabados los tratamientos, las proteínas y el RNA se extrajeron con buffer de lisis RIPA (más inhibidores de proteasas y fosfatasas) o trizol. La cuantificación de la expresión génica se realizó con oligonucleótidos para PTN, RPTPb/Z, OPG y RANKL, con polimerasas SYBR green. Las proteínas se analizaron por WB usando anticuerpos contra alfa tubulina, beta-catenina, PTN, ERK y p-ERK. La diferenciación se realizó con 10 microM de ácido ascórbico y 2 mM de beta glicerol en presencia o no de 25 mM HG y con PTN (5nM) durante 21 días. La cuantificación se realizó con tinción de rojo de alizarina y posterior elución con 10% de cetil piridinio. La estadística se realizó con test U de Mann-Whitney o Kruskal- Wallis según correspondía. Los experimentos se realizaron al menos 3 veces por triplicado.

Resultados: La HG no influye en la expresión de PTN pero disminuyó significativamente (p<0,05) la expresión de su receptor RPTPb/z. La proteína PTN aumentó significativamente cuando se trata con esta misma citoquina (55nM-0,5nM). El ratio OPG/RANKL se incremento significativamente (p<0,05) con el tratamiento con PTN, por la reducción de la expresión de RANKL. Además, el tratamiento con PTN produjo un aumento significativo (p<0,05) de los niveles de beta-catenina y de la fosforilación (p<0,05) de p-ERK. La reducción significativa (p<0,05) de la fosforilación de p-ERK producida por el tratamiento con HG fue revertida significativamente (p<0,05) por la adición de PTN (5nM). Por último, la reducción en la diferenciación osteoblástica producida por la HG fue significativamente incrementada por la adición de PTN (5nM).

Conclusión: La HG reduce los niveles de expresión de RPTPb/z. La PTN produce la estabilización de la beta-catenina, y aumenta la fos-forilación p-ERK reducida por la HG. La PTN reduce la inhibición de la diferenciación osteoblástica producida por la HG.

9. Efecto de la calcificación sobre la expresión de enzimas antioxidantes en células tumorales humanas

Sanabria de la Torre R1,2, González Salvatierra S2,3, García Fontana C2,3, Andújar Vera F2, Villa Suárez JM2,3, Munoz Torres M1,2,3,4, García Fontana B2,4

1 Departamento de Medicina. Universidad de Granada; 2 Unidad de Endocrinologíay Nutrición. Hospital Universitario Clínico San Cecilio. Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada (Ibs.GRANADA) Granada; 3 Fundación para la Investigación Biosanitaria de Andalucía Oriental (FIBAO). Granada; 4 CIBERFES. Instituto de Salud Carlos III. Madrid

Introducción: El estrés oxidativo es un factor relevante en la progresión y pronóstico de los procesos tumorales. La exposición celular a estímulos nocivos como un microambiente calcificado puede dar lugar a lesiones celulares graves entre las que se incluyen la proliferación celular descontrolada. El papel de los mecanismos de defensa antioxidantes es fundamental para regular la presencia de especies reactivas de oxígeno, y una deficiencia de la actividad antioxidante puede asociarse a un peor pronóstico. La enzima superóxido dismutasa (SOD) es uno de los antioxidantes endógenos mejor conocidos del organismo. SOD cataliza la dismutación del superóxido en oxígeno y peróxido de hidrógeno. Debido al papel de estas enzimas como potencial herramienta terapéutica, es de gran importancia la evaluación de su función en células tumorales. En este contexto, el objetivo de este estudio fue analizar el efecto de la calcificación sobre la expresión de las isoformas 1 y 2 de SOD (SOD1 y SOD2) en células tumorales humanas.

Material y métodos: Se cultivaron células HCT116 (human colon tumor) en medio RPMI suplementado con suero bovino fetal y antibióticos (ampicilina, estreptomicina y micomicina). Se anadieron 3,8 mM de fosfato al medio de cultivo un total de 3 veces durante 5 días para inducir la calcificación celular. El RNA total de las células cultivadas se extrajo mediante Trizol y se llevó a cabo una RT-qPCR para cuantificar el nivel de expresión de SOD1 y SOD2 en medio calcificado vs. no calcificado. La expresión se normalizó usando el gen constitutivo RPL13. La expresión relativa de SOD1 y SOD2 se calculó con el método de 2^‐ΔΔCt. Las diferencias estadísticas se analizaron mediante la prueba T-Student (SPSS versión 25).

Resultados: Se observó una expresión 30 veces superior de SOD1 en células tumorales en medio calcificado con respecto a células en medio no calcificado (p=0,001). Así mismo, se observó un ligero aunque significativo incremento en la expresión de SOD2 en células calcificadas vs no calcificadas (p=0,009).

Conclusión: La calcificación induce la sobreexpresión principalmente de SOD1 y en menor medida de SOD2 en células tumorales humanas como mecanismo de defensa. La menor expresión de SOD2 en respuesta a calcificación podría indicar una actividad deficiente de esta isoforma en células tumorales.

10. New therapeutic strategies based on senolytic peptides to treat osteoarthritis

Varela Eirín M1, Carpintero Fernández P1, García Yuste A1, Learte Ay-mamí S2, Pazos E3, Mascarenas JL2, Vázquez ME3, Caeiro JR4, Mayán MD1

1 CellCOM Research Group. Instituto de Investigation Biomédica de A Coruna (INIBIC). Servizo Galego de Saúde (SERGAS). Universidade da Coruna (UDC); 2 Centro Singular de Investigation en Química Biolóxica e Materiais Moleculares (CIQUS). Universidade de Santiago de Compostela; 3 Chemistry Department. Facultade de Ciencias and Centro de Investigations Científicas Avanzadas (CICA), Universidade da Coruna; 4 Department of Orthopaedic Surgery and Traumatology Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (CHUS). Universidade de Santiago de Compostela (USC)

Alterations in chondrocytes phenotype such as dedifferentiation and senescence, restrict cartilage regeneration favouring osteoarthritis (OA) progression. Even OA is the most prevalent musculoskeletal disease worldwide, the treatments nowadays are limited leading to patient’s pain and disability. Previous data from our lab identified Cx43 as a new therapeutic target for OA. Here, we demonstrated that two peptides containing binding motifs and phosphorylation sites of the C-terminal domain (CTD) of Cx43 are able to downregulate Cx43 activity in OA patients. The treatment of human osteoarthritic articular chondrocytes with these small peptides significantly reduced Cx43 protein levels and decreased gap junction intercellular communication (GJIC) and hemichannels activity. Further, these peptides reduced cellular senescence of primary chondrocytes from patients, detected by SA-b-galactosidase activity and the senescence markers p16 and p21, accompanied by a decrease in the senescence associated secretory phenotype (SASP). Also, we detected an increase in gene expression of different extracellular markers (ECM) components such us ACAN and Col2A1. Finally, these peptides were able to improve the phenotype of chondrocytes in 3D culture models. Our results indicate that these two peptides have potential use for the treatment of OA by decreasing accumulation of dedifferentiated and senescent cells, which restore the regenerative capacity of cartilage.

11. Influencia de la demencia en la mortalidad de los pacientes con fractura de cadera intervenidos mediante artroplastia

Etxebarria Foronda I, Larranaga I, Ibarrondo O, Ojeda Thies C, Arrio-labengo A, Mar J

Hospital Alto Deba. Gipuzkoa

Objetivo: El objetivo es un análisis de la supervivencia comparativa de los pacientes diagnosticados de fracturas de cadera (FC) que han sido sometidos a una artroplastia en nuestro servicio de salud desde los años 2010 a 2016 en función de que estén o no diagnosticados de demencia.

Material y métodos: Estudio de tipo observacional (real world data) de supervivencia. Los datos fueron obtenidos de las bases de datos administrativas y clínicas del Servicio Vasco de Salud mediante el gestor Oracle Business Intelligence (OBI). Se analizaron todos los casos de fracturas de cuello de fémur desde el año 2010 al 2016 en Servicio Vasco de Salud. Se realizó un análisis descriptivo para detectar diferencias entre grupos según diagnóstico previo de demencia y tipo de prótesis. Para obtener las curvas de supervivencia se utilizó el método de Kaplan-Meier y su comparación se realizó por parejas mediante el logrank test. Mediante la regresión de Cox se analizó el riesgo de fallecimiento ajustado de cada grupo.

Resultados: Se identificaron 5.867 pacientes con FC, siendo 1.131 pacientes sin demencia y prótesis total, 3.073 sin demencia y prótesis parcial, 176 con demencia y prótesis total y 1.487 con demencia y prótesis parcial. La mediana de la supervivencia fue de 9,08 años, 3,79 años, 2,55 años y 2,54 años respectivamente. La comparación de las curvas de supervivencia resultó significativa para todos los casos excepto entre los dos últimos grupos. Utilizando el primer grupo como referencia, el odds ratio de fallecimiento del resto fue 1,56, 2,27 y 2,37 respectivamente. Al analizar el riesgo de fallecimiento únicamente para los pacientes con demencia, el tipo de prótesis no resultó ser estadísticamente significativo.

Conclusiones: La demencia influye en la curva de supervivencia de los pacientes que son sometidos a una artroplastia tras una fractura de cuello femoral, teniendo una mortalidad similar los que reciben una artroplastia total que los que se intervienen con una parcial. Aunque la decisión de una intervención u otra debe de ser individualizada y basada en criterios clínicos que pueden ser variables, no parece recomendable, por coste y mayor agresividad quirúrgica, utilizar la artroplastia total en pacientes que presenten el diagnóstico de demencia cuando sufren este tipo de fracturas

12. Efectividad del ácido zoledrónico sobre la fragilidad ósea en el postransplante pulmonar: estudio de cohortes

Hijas Gómez AI1, Juarros L2, Hawkins F3

1 Agencia de Evaluación de Tecnologias Sanitarias. Instituto de Salud Carlos III. Madrid; 2 Servicio de Rehabilitación. Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid; 3 Instituto de Investigación i+12. Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid

Introducción: La osteoporosis es una complicación bien conocida del trasplante pulmonar (TxP), donde la combinación de alteraciones óseas, antes y después del mismo, contribuye a una rápida pérdida de masa ósea con el consiguiente riesgo de fractura. El empleo de bi-fosfonatos después del TxP ha mostrado buenos resultados en la prevención de la pérdida de masa ósea y el riesgo de fracturas.

Objetivo: Evaluar la efectividad del ácido zoledrónico (AZ) sobre la mejora de la densidad mineral ósea (DMO) en el posTxP, considerando el momento de su administración. Secundariamente se evaluó la incidencia de fracturas por fragilidad al cabo de un año.

Material y método: Estudio de cohortes retrospectivo de pacientes sometidos a TxP entre 2008-2015. Se evaluó la efectividad de la infusión de AZ (4mg i.v) comparando dos tiempos de administración: G1, pacientes que recibieron AZ en el posTxP inmediato (primeros 1-2 meses) y G2, pacientes cuyo tratamiento con AZ se pospuso más allá de los 3-6 meses posTxP. Ambos grupos recibieron carbonato cálcico (1500mg/d) + vitamina D (800UI/d) en el periodo pre y posTxP. Se compararon las características de ambos grupos, el cambio en la DMO a nivel de columna lumbar y fémur total a los 3 y 12 meses, y la incidencia absoluta de fractura tras un año de seguimiento medida mediante el riesgo relativo (RR). El cambio en la DMO en el seguimiento se valoró mediante la prueba ANOVA para medidas repetidas y se ex-presó en porcentaje de cambio respecto al basal.

Resultados: Se obtuvo una muestra de 102 pacientes, 74 (72,5%) en el G1 frente 28 (27,5%) del G2. Los grupos fueron similares en las características basales, incluyendo los valores de DMO y la prevalencia de fracturas. A los 12 meses, el G1 incrementó la DMO +4,02% (IC95%: 2,2 a 5,9; p=0,005) a nivel de vertebral y +3,96% (IC95%: 0,8 a 7,1; p=0,036) a nivel femoral, frente a -0,64% (IC95%: -3,5 a 2,2; p=0,200) y -0,12% (IC95%: -5,1 a 4,9; p=0,373) en el G2. Se produjeron 7 (9,5%) y 6 (21,4%) fracturas en el G1 y G2, respectivamente. El riesgo de fractura fue 2,27 veces mayor (IC95%: 0,8 a 6,2; p=0,106) en el G2.

Conclusiones: La infusión de AZ supuso una mejora en la DMO tanto a nivel lumbar como femoral a los 3 y 12 meses posTxP. Además se observó una reducción absoluta del riesgo de fractura del 11,97% (IC95%: -4,6 a 28,6). Los resultados encontrados sugieren que el tratamiento con AZ inmediatamente después del trasplante es más efectivo en el manejo de la osteoporosis postrasplante.

13. Acción anti-apoptótica de un calostro bovino en un modelo celular de osteoporosis

Marín Aragón S, Bermejo Bescós P, Benedí J, Raposo C, Marques F, Gkiata P, Koutedakis Y, Ntina G, Amorim T, Prieto P

Saluris Network. Alcobendas. Madrid

La osteoporosis inducida por glucocorticoides es una de las formas secundarias más comunes de osteoporosis, debida en parte a la apoptosis de osteoblastos y osteocitos. En el presente trabajo, se han investigado los efectos de un calostro bovino en un modelo celular de osteoporosis obtenido a partir de la exposición de células osteoblásticas MC3T3-E1 a la DEX, en un rango de concentración (0-700 μM). El co-tratamiento de las células con el calostro bovino se realizó a una concentración de 0,1-5,0 mg/mL. Se determinó la activación de la caspasa-3 para evaluar el grado de apoptosis de los osteoblastos bajo la exposición a DEX y su posible prevención mediante el co-tratamiento con calostro. Se midieron los niveles de glutation reducido (GSH) para determinar si la apoptosis mediada por el estrés oxidativo de la DEX se veía disminuida por el co-tratamiento con calostro. Finalmente, mediante Western blot, se determinaron los niveles de las proteínas p-ERK1/2, Bcl-XL, Bax y Hsp70 tras la exposición a DEX o DEX más calostro. El calostro evitó la disminución de la viabilidad celular y el aumento de la activación de la caspasa-3 y el estrés oxidativo, causados por la exposición a la DEX. Las células sometidas a un tratamiento conjunto de calostro y DEX mostraron mayores niveles de p-ERK1/2 y menores niveles de Bcl-XL, Bax y Hsp70. Estos resultados prueban que el calostro posee capacidad de reducir la apoptosis inducida por DEX posiblemente a través de la activación de la vía ERK y la modulación del sistema Hsp70.

14. Prevalencia y abordaje de las fracturas por fragilidad en la atención primaria de salud en España: resultados finales del estudio PREFRAOS

Martínez Laguna D1, Carbonell C2, Bastida JC3, González M4, Micó Pérez MR5, Vargas F6, Balcells Oliver M7, Canals L8

1 Grupo de investigación GREMPAL, IDIAP Jordi Gol. Barcelona. CAP Sant Martí de Provençals. Barcelona; 2 Grupo de investigación GREM-PAL, IDIAPJordi Gol. Barcelona. CAP Vía Roma. Barcelona; 3 Centro de Salud de Marín. Pontevedra; 4 Centro de Salud Montesa. Madrid; 5 Centro de Salud Fontanars dels Alforins, EAP Ontinyent. Valencia; 6 Centro de Salud Dr. Guigou. Santa Cruz de Tenerife; 7 Departamento Médico. Amgen. Barcelona; 8 Departamento Médico. Amgen (Europa)

Introducción: La osteoporosis (OP) es infradiagnosticada e infratra-tada en atención primaria (AP) entre la población de edad avanzada. No se dispone de datos recientes sobre la prevalencia de fracturas por fragilidad (FF) en dicha población.

Objetivo: Estimar la prevalencia de FF en sujetos ≥70 años en AP en España y describir el abordaje que se realiza en dichos sujetos.

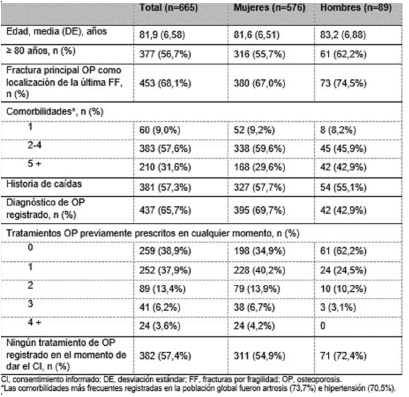

Material y método: Estudio observacional y retrospectivo en España que consta de dos fases. Fase A: se incluyeron todos los sujetos ≥70 años entre noviembre 2018-febrero 2020. Fase B: se seleccionaron 20 sujetos con FF por centro que hubieran consultado por cualquier motivo. Se recogió información sobre fracturas prevalentes (Fase A), variables demográficas, comorbilidades, factores de riesgo de fractura, diagnóstico y tratamiento OP (Fase B). Se solicitó consentimiento informado.

Resultados: Participaron 30 centros de AP de 14 comunidades autónomas. De los 44.062 registros médicos revisados, 8.904 (20,2%) sujetos tenían ≥70 años. La prevalencia de FF fue del 17,7%, más alta en mujeres (24,1% vs 8,0% en hombres). En la Fase B se incluyeron 665 sujetos, mayoritariamente mujeres de ≥80 años y elevada comorbilidad (tabla). Un 68,1% presentaban una fractura principal (cadera, columna, muneca/antebrazo o húmero proximal) como última FF. Más de la mitad presentaban caídas previas. Dos tercios de los sujetos tenían diagnóstico de OP y un 61,1% había recibido tratamiento farmacológico para OP en algún momento, siendo más frecuente un único tratamiento. El 57,4% no estaba recibiendo ningún tratamiento en el momento de la inclusión, con un porcentaje inferior en hombres.

Conclusiones: La prevalencia de FF entre sujetos ≥70 años en AP es elevada, especialmente en mujeres. Un tercio de los sujetos no tenían un diagnóstico de OP y más de la mitad no recibían tratamiento de OP en el momento de la inclusión. Es necesario mejorar el abordaje de estos sujetos en AP para disminuir la brecha en el tratamiento.

15. Hipofostatemia debida a una nueva mutación del gen SLC34A3

Puente A, Vega AI, Maiztegui A, Docio P, García Unzueta MT, Lavín BA, Riancho JA

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander. Cantabria

Introducción: La concentración sérica de fósforo depende del balance entre la ingesta, el depósito en el hueso y otros tejidos, y la eliminación por las heces y la orina. En los niños se asocia típicamente a raquitismo. Las manifestaciones en adultos a menudo son menos evidentes, pero se puede asociar a debilidad muscular, osteomalacia, entesopatía, etc. Las causas pueden ser hereditarias (entre las que la más frecuente es la hipofosfatemia ligada al cromosoma X, debida a mutación del gen PHEX) o adquiridas. Si bien estas últimas son las más frecuentes en los adultos, los trastornos genéticos a veces pasan desapercibidos durante la infancia y no se diagnostican hasta edades avanzadas. Como ejemplo de ello, presentamos el caso de una paciente con hipofosfatemia de causa genética no diagnosticada hasta la edad adulta.

Caso clínico: Dentro de un estudio de casos de hipofosfatemia no diagnosticada, se identificó una paciente de 51 años con niveles de fósforo sérico persistentemente bajos, entre 2,1 y 2,2 mg/dl (rango normal 2,5-5). La historia clínica y la exploración física eran añodinas y no revelaban trastornos causantes de hipofosfatemia adquirida. Los demás parâmetros bioquímicos, incluyendo calcio, fosfatasa alcalina, PTH, 25-hidroxivitamina D y FGF-23 fueron normales. En consecuencia, se aisló ADN de células sanguíneas y se secuenciaron mediante NGS las regiones exónicas e intrónicas flanqueantes de un panel de genes causantes raquitismo o hipofosfatemia, incluyendo CLCN5, CYP27B1, DMP1, ENPP1, FAM20C, FGFR1, FGF23, GNAS, PHEX, SLC34A3 y VDR. El análisis reveló una variante nueva en el gen SLC34A3 (c.1242C>G p.Tyr414Ter), que produce una parada prematura de la traducción de la proteína codificada por este gen, el co-transportador de sodio-fosfato 2c o NPT2c.

Conclusiones: El NPT2c está implicado en el trasporte tubular renal de fosfato. Las mutaciones de este gen pueden ocasionar cuadros de gravedad variable, en función de que estén presentes en homo o heterocigosis. Este caso corresponde a una forma heterocigota de una mutación no descrita previamente. El análisis de un panel de genes relacionados con la homeostasis del fósforo mediante NGS puede resultar muy útil para identificar causas genéticas ocultas en casos de hipofosfatemia, no sólo en niños, sino también en adultos.

16. Análisis coste-efectividad de Fracture Liaison Service en prevention secundaria de fracturas por fragilidad en España

Naranjo A1, Prieto Alhambra D2, Sánchez Martín J3, Pérez Mitru A3, Brosa M3

1 Servicio de Reumatologia. Hospital Universitário de Gran Canaria Dr. Negrín. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (España); 2 NIHR Musculoskeletal Biomedical Research Unit. University of Oxford (United Kingdom); 3 Oblikue Consulting. Barcelona (España)

Introduction: Las unidades de coordination de fracturas (FLS) permiten reducir el riesgo de nuevas fracturas por fragilidad en pacientes con antecedentes de fracturas osteoporóticas (OP). El presente estudio tiene como objetivo evaluar la eficiencia de las FLS frente al manejo convencional en la prevención secundaria de la fractura por fragilidad en España.

Material y método: La progresión de la enfermedad fue simulada mediante un modelo de Markov con 7 estados de salud (con y sin tratamiento anti-OP; fractura subsiguiente de cadera, vertebral, antebrazo y húmero; y muerte) a través de una cohorte de pacientes con OP candidatos a iniciar tratamiento anti-OP tras una fractura por fragilidad inicial con una edad media de 65 años y una proportion de mujeres del 90,7%. Se estableció un horizonte temporal de 10 años y una duración por ciclo de 6 meses. Los parâmetros clínicos, económicos y de calidad de vida fueron obtenidos de la literatura y la prâctica clínica real. El uso de recursos y la distribución de tratamientos antiOP fueron validados por un panel de expertos. Se adoptó la perspectiva del Sistema Nacional de Salud (SNS) espanol, considerando costes directos sanitarios (€, 2020). Se aplicó una deducción por preferencia temporal del 3% en costes y resultados en salud. La incertidumbre de los parâmetros se evaluó a través de análisis de sensibilidad de-terminístico, de escenarios y probabilísticos.

Resultados: Implementar FLS proporcionarían un mayor inicio y persistencia terapéutica en la prevención secundaria de las fracturas por fragilidad, reduciendo la aparición de fracturas subsiguientes, así como disutilidades y muertes asociadas. Los resultados de este análisis mos-traron un mayor beneficio clínico a las FLS (0,01 y 0,08 años de vida y años de vida ajustados por calidad [AVACs)] ganados por paciente, respectivamente) en comparación con manejo convencional. Esto implicaría un mayor coste (563,69€), resultando en una razón coste-utilidad incremental de 6.855,23€/AVAC ganado. Los análisis de sensibilidad realizados mostraron una limitada dispersión de los resultados del caso base, corroborando su robustez y carácter conservador.

Conclusiones: Desde la perspectiva del SNS y considerando los umbrales de disponibilidad a pagar localmente establecidos, la implementación en el entorno espanol de FLS resultaría en una estrategia coste-efectiva en comparación con manejo convencional para la prevención secundaria de fracturas por fragilidad.

17. ActiveHip+: co-creación de un programa de tele-rehabilitación para pacientes con fractura de cadera y sus cuidadores informales

Prieto Moreno R, Mora Traverso M, Salazar Gravân S, Munoz Garach A, Molina García P, Ariza Vega P

Hospital de Neurotraumatologiay Rehabilitación. Granada

Introducción: La fractura de cadera provoca una pérdida de autonomía en el desempeno de las actividades de la vida diaria en personas mayores. La limitación de recursos para la rehabilitación hace que la provisión a distancia de cuidados tras el alta (tele-rehabilitación) sea una opción importante en algunas personas mayores y sus cuidadores informales. Dada la existencia de barreras para la implementación de la tele-rehabilitación, involucrar a los principales implicados es un elemento esencial para el desarrollo de la nuevas tecnologías en el âmbito sanitario.

El objetivo de este trabajo es involucrar a pacientes mayores, cuidadores informales y profesionales sanitarios (principales involucrados) para obtener su opinión sobre el contenido y el desarrollo de una aplicación móvil (app) para personas que han sufrido una fractura de cadera. Los objetivos de la aplicación eran: mejorar la condición física tras una fractura de cadera, prevención de fracturas secundarias y reducir la sobrecarga del cuidador.

Metodologia: Siguiendo un diseño basado en el usuario para hacer partícipes a los principales involucrados, se llevaron a cabo 7 grupos focales (2 con pacientes mayores, 3 con cuidadores informales y 2 con profesionales sanitarios) con un total de 45 participantes. Los crite-rios de inclusion fueron: personas mayores de 65 años con una fractura de cadera al menos 3 meses antes, cuidadores informales de una persona mayor con fractura de cadera y profesionales sanitarios con al menos 2 años de experiencia en el tratamiento de una fractura de cadera. Los grupos focales fueron dirigidos por el mismo moderador, con experiencia clínica y de investigación y fueron grabados, transcritos y analizados de forma conductiva su contenido.

Resultados y conclusiones: El análisis puso de manifiesto tres temas principales: 1° diseño sencillo y fácil de usar; 2° contenidos centrados en la recuperación y la prevención y 3° factores para la implementación. Es esencial la co-creación de productos sanitarios relacionados con el conocimiento con los principales involucrados. Este trabajo ofrece una visión general de nuestro proceso de participación como primer paso del desarrollo de nuevas tecnologías para su uso en la atención clínica de personas mayores con una fractura de cadera. La incorporación de los puntos de vista de los usuarios en el diseño de una aplicación de salud móvil es un factor importante para la aceptación y cumplimiento de la rehabilitación a distancia.

18. ¿Puede la tele-rehabilitación ayudar a disminuir el miedo a la caída en pacientes con fractura de cadera y sus cuidadores informales?

Mora Traverso M, Prieto Moreno R, Linares Gago M, Jiménez Andrés P, Ariza Vega P, Molina García P

Hospital Universitario de Puerto Real. Cádiz

Introducción: Las limitaciones funcionales que presentan los pacientes que sufren una fractura de cadera se ven agravadas en muchas ocasiones por el miedo a la caída de los pacientes, siendo necesaria la puesta en marcha de nuevas estrategias de tratamiento como la tele-rehabilitación. El objetivo de este estudio fue determinar el efecto de un programa de tele-rehabilitación multidisciplinar, frente a la rehabilitación convencional ofrecida por el Servicio Andaluz de Salud a los pacientes con fractura de cadera, sobre el miedo a la caída de los pacientes y sus cuidadores informales.

Metodología: Ensayo clínico controlado, no aleatorizado, simple ciego, llevado a cabo entre enero de 2017 y julio de 2018. Se incluyeron a pacientes mayores de 65 años, intervenidos quirúrgicamente por sufrir una fractura de cadera, a los que se les autorizó la carga de peso sobre la pierna operada a las 24-48 horas de la cirugía, que eran previamente independientes y no presentaban deterioro cognitivo severo. Se evaluó el miedo a la caída a través de la escala Short Falls Efficacy Scale International al alta hospitalaria y a las 12 semanas (fin del programa de tele-rehabilitación).

Resultados y conclusiones: Un total de 71 pacientes (tele-rehabilitación n=35; control n=36) fueron incluidos. Mâs del 70% fueron mujeres y la edad media (desviación estândar) fue de 76,71 (6,04) años (grupo tele-rehabilitación) y 80,48 (5,65) (grupo control). El miedo a la caída a los tres meses fue menor en el grupo que realizó el programa de tele-rehabilitación que en el grupo control [puntuación media (intervalo confianza 95%)]: 12,41 (10,39-14,43) puntos en grupo tele-rehabilitación, versus 15,42 (13,34-17,49) puntos en grupo control; p=0,042]. Aunque las diferencias entre grupos no fueron estadísticamente significativas, la tendencia fue similar para los cuidadores informales siendo el miedo a la caída menor en el grupo que realizó el programa de tele-rehabilitación, [puntuación media (intervalo confianza 95%)] 11,10 (9,34-12,87) que en el grupo control 13,23 (11,41-15,05). Los factores que influyeron en el miedo a la caída de los pacientes a los tres meses fueron factores psicológicos y el nivel funcional.

Un programa de tele-rehabilitación multidisciplinar puede contribuir a disminuir el miedo a la caída en pacientes con fractura de cadera, pudiendo considerarse la tele-rehabilitación una forma de tratamiento complementaria y en ocasiones alternativa a la rehabilitación convencional.

19. ¿La enfermedad ósea de Paget es una enfermedad controlable o curable?

Valero Martínez C, Gutiérrez Rodríguez F, González Alvaro I, García Vadillo JA

Hospital Universitario de La Princesa. Madrid

Objetivo: Evaluar las características, tratamiento y su respuesta en pacientes con enfermedad de Paget (EP) atendidos en los últimos 5 años en nuestro centro.

Material y métodos: Estudio retrospectivo observacional de los pacientes con EP atendidos en los últimos 5 años en el Servicio de Reumatologia de un hospital urbano terciario.

Se revisaron las historias de pacientes con EP que han asistido a nuestras consultas al menos una vez durante los 5 últimos años. Se recogieron datos demográficos, tipo de afectación, tratamiento, remisión y duración de esta. Se considero remisión total cuando el motivo clinico de la indicación remitió con el tratamiento y/o se normalizaron los niveles séricos de fosfatasa alcalina (FA). Se considero remisión parcial cuando la sintomatologia y/o la FA se redujo en > del 50%.

El estudio estadistico se realizó con stata. Las variables cuantitativas analizadas fueron descritas con media y desviación estándar. Los variables categóricas fueron expresados con frecuencias absolutas y relativas. En el análisis univariante para estudiar los factores relacionados con la respuesta al tratamiento se aplico el chi2 y test de Pearson. Todos los test se consideraron un nivel de significación p<0,05.

Resultados: Un total de 105 pacientes (50,4% hombres) fueron atendidos con una edad media de 81 (DS 10,49) años entre los varones y 83 (DS 11,30) años las mujeres.

De estos, 29 (27,6%) no habian precisado tratamiento a lo largo de su enfermedad presentando de forma significativa un mayor porcentaje de afectación monostótica (72,5% vs 27,5 %), y una FA inicial menor 99,5 UI/l [77-124] en relación a los 195 UI [144-229] en los pacientes que recibieron tratamiento.

Los 76 (72,38%) pacientes restantes habian recibido un total de 73 ciclos de tratamiento i.v con zoledronato y 37 con aminobifosfonatos orales (BPP oral). En el 91,11% de los ciclos de zoledronato se obtuvo la remisión total y normalización de los niveles séricos de FA con una duración media de 48 meses; y en el 72,73% de los tratados con BPP orales también se obtuvo la remisión completa, con una duración media de 96 meses.

Conclusión: En nuestros pacientes con EP activo con la administración iv de 4-5 mg de zoledronato, observamos una remisión total prolongada mayor de 4 años en el 91% de los pacientes tratados. Un mayor porcentaje de pacientes en relación a los tratados con BPP orales, pero llama la atención que la duración media de esta remisión sea más prolongada.

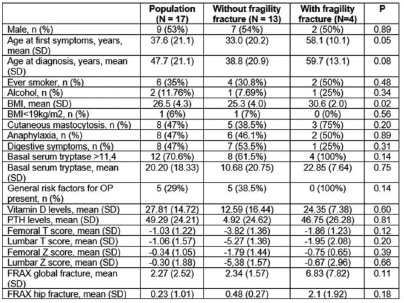

20. Factors associated with fragility fracture in patients with systemic mastocytosis: data from an inception cohort in a single centre

Carpio K, Skrabski F, Castrejón I, Prieto A, Alvaro Gracia JM, González T Hospital General Universitario Gregorio Maranon. Madrid

Background: Systemic mastocytosis (SM) is a rare disease. Most common manifestations are skin related or anaphylaxis. However, almost one third of patients may present with osteoporosis (OP) resulting in fragility fracture (FF). FF affect lumbar spine (LS) more frequently in young men. Our primary objective was to identify factors associated with FF in patients with SM.

Methods: We analysed all consecutive patients attending a multidisciplinary clinic up to April 2021. This clinic has been recently established by Allergy and Rheumatology departments. Patients with SM diagnosis, according to the 2001 WHO criteria, were included. We collected demographic data, general risk factors for OP, clinical characteristics and laboratory data. Bone involvement was defined as densitometric OP (T score <-2.5) or FF. Normally distributed variables were described as means (SD) and dichotomous variables as number and frequencies. Comparison between patients with and without FF was performed using t-test and Chi2 when needed.

Results: Seventeen patients with SM were included in this preliminary analysis. Four patients (24%) presented a FF, all of them vertebral fractures identified by plain radiographies (most of them multiple, located in dorsal vertebrae). Two men and two women presented FF. They were older than patients without FF (table), and had no general risk factors for OP. All patients had a high basal serum tryptase level and most of them presented other MS symptoms. The two men with FF diagnosis did not meet criteria for densitometric OP.

Table Demographic data, risk associated factors, laboratory test, bone densitometry divided by patiens with fragility fracture and patients without fragility fracture

Conclusions: About 25% of patients presented FF, in most cases multiple, in dorsal spine, and without densitometric diagnosis of OP. They were older versus other populations previously described. FRAX may underestimate the risk of fF in these patients. We could not identify variables associated to higher risk of FF. SM should always be considered in the differential diagnosis of FF, especially in men without densitometric OP.

21. Estudio de los niveles de 25-OH vitamina D y calcio iónico en pacientes ingresados por infección de SARS-CoV2. Análisis de la posible asociación con la mortalidad y estancia media

Navarro Casado L1, Zafrilla García L1, Torres Hernández J1, Da Silva Ca-banero B1, Granero Salas T2, Pérez Trujillo A2, Pozo Carlavilla C del3, García Gómez C3, Blázquez Cabrera JA2

1 Laboratorio de Análisis Clínicos; 2 Medicina Interna; 3 Farmacia Hospitalaria

Complejo Hospitalario Universitario de Albacete

Introducción: Existen indicios de que los pacientes con niveles bajos de vitamina D tienen mayor riesgo de infección por SARS-CoV2 y peor pronóstico. Objetivo: 1) Conocer los niveles de 25-OH vit D (25OHD) y calcio iónico (Ca++) al ingreso en un grupo de pacientes hospitalizados por SARS-CoV2. 2) Analizar la relación de los niveles de 25OHD con el curso clinico de la enfermedad.

Material y métodos: Se han analizado los niveles de 25OHD en pacientes con diagnóstico confirmado de SARS-CoV2 que ingresaron en el hospital por dicho motivo desde 20 de enero a 9 de marzo de 2021. La medición se realizó por HPLC (Recipe) en un equipo de HP1260 de Agilent. Se extrajeron los resultados de esta prueba y del Ca++, del SIL del laboratorio Omega 3000. También se extrajeron datos de la historia electrónica. El proyecto ha sido aprobado por el comité ético. Se realiza análisis descriptivo y comparativo.

Resultados: A 108 pacientes (55 varones y 54 mujeres, media de edad 72,9, DE 16,2 años) se les realizó la medición de 25OHD. Mediana 17,9 ng/mL (<3,6-69,4 ng/mL). Distribución por intervalos: 20% <10 ng/mL, 55,3% <20 ng/mL y 74,8% <30 ng/mL. De los 108 pacientes, 39 (36%) estaban en tratamiento con vitamina D, siendo la mediana de 25OHD 35,3 ng/mL, y 71 (65,7%) estaban sin tratamiento, mediana 11.9 ng/mL. La media de Ca++ (n=97) fue 1,09±mmol/L. El 85,6% presentaba Ca++<1,15 ng/mL. No encontramos asociación entre Ca++ y 25OHD (r=0,177, p=0,083).

Se produjeron 11 exitus letalis (10,2%). No hubo diferencias en los niveles 25-OHD: mediana 17,9 ng/mL en los vivos y 15,5 ng/mL en los exitus. La mediana de estancia fue 9 dias (2-46 dias). Se encontró una correlación negativa (r=-0,262, p=0,013) entre niveles de 25OHD y estancia en los supervivientes (n=97). En el grupo de exitus (n=11), la correlación fue positiva (r=0,603, p=0,038). Esto determinó que respecto al resultado vivo/muerto no hubiera diferencia significativa (p=0,815)

Conclusiones: 1) Entre los pacientes ingresados por SARS-CoV2, más de la mitad presentaban deficiencia de vitamina D. Algo más de un tercio estaban tomando vitamina D, con unos niveles medios adecuados. 2) No encontramos asociación de los niveles de 25OHD con la mortalidad. Si observamos una asociación débil de bajos niveles de vitamina con mayor estancia hospitalaria en los supervivientes, al contrario que sucede en los exitus. 3) Un elevado porcentaje presentaba hipocalcemia. 4) No encontramos asociación entre calcio iónico y niveles de 25OHD.

22. Dinapenia y osteoporosis en pacientes con diabetes mellitus tipo 2

Hayón Ponce M1, García Fontana B1,2,3, Avilés Pérez MD1,2, González Salvatierrra S2,4, Moratalla Aranda E2,5, Munoz Torres M1,2,3,6

1 Unidad de Metabolismo Oseo, Endocrinología y Nutrición. Hospital Universitário Clínico San Cecilio. Granada; 2 Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada (Ibs.GRANADA); 3 CIBERFES, Instituto de Salud Carlos III; 4 Fundación para la Investigación Biosanitaria de Andalucía Oriental (FIBAO); 5 Medicina Nuclear Hospital Universitario Clínico San Cecilio. Granada; 6 Departamento de Medicina. Universidad de Granada

Introducción: La dinapenia representa el deterioro de la fuerza muscular sin pérdida de masa muscular. La mayoría de estudios han puesto de manifiesto que los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 (DM2) presentan una disminución de la masa y fuerza muscular. Sin embargo, la relación entre la fuerza muscular y la salud ósea en los pacientes con DM2 no está bien definida.

Objetivo: Nuestro objetivo fue analizar la relación entre los componentes de la dinapenia (fuerza de la mano) y de la osteoporosis (masa ósea medida por densidad mineral ósea (DMO) y microarquitectura ósea medida por trabecular bone score (TBS)) en sujetos diabéticos tipo 2.

Materiales y métodos: Estudio observacional transversal. Se incluyeron un total de 60 pacientes con DM2 (60% varones y 40% mujeres postmenopausicas) con una edad entre 49-85 años. Se estudiaron variables demográficas, antropométricas, clínicas y bioquímicas. Se determinó la DMO en columna lumbar (CL), cuello femoral (CF)y cadera total (CT) medida mediante DXA (Hologic QDR 4500), y los valores de TBS (TbS iNsight Software, versión 3.0.2.0, Medimaps, Merignac, France).La fuerza de la mano dominante (kg/cm2) se midió con un dinamómetro hidráulico manual Jamar® (5030j1; jackson, MI). La fuerza de la mano <30 kg (hombres) y <20 kg (mujeres) se definió como baja fuerza muscular. El análisis estadístico se realizó mediante el programa SPSS (SPSS, inc, v 25.0).

Resultados: Se estudiaron 60 pacientes con DM2. La edad media de los pacientes con DM2 fue de 66,3±8,31 años. La HbA1C media fue de 7,7±1,1%. El 73,3% tenía mal control glucémico (HbA1c >7,5%). El 95,8% de las mujeres y el 91,7% de los hombres tenían baja fuerza muscular. La fuerza de la mano se correlacionó positivamente con TBS (R=0,321, p<0,01) y con DMO en cadera total (R=0,268, p<0,05).

Conclusión: Nuestro estudio muestra que la reducción de la fuerza muscular se asoció significativamente con la disminución de la masa ósea y el deterioro de la microarquitectura ósea en pacientes con DM2.

23. Asociación entre el tejido adiposo visceral y los marcadores de remodelado óseo en adultos: el rol mediador del factor de necrosis tumoral alfa y el factor de crecimiento endotelial vascular

Gil Cosano JJ1, Ubago Guisado E2, Courteix D3, Lesourd B3, Obert P4, Vinet A4, Walther G4, Chapier R5, Dutheil F6, Gracia Marco L7

1 Grupo de Investigación PROFITH "Promoting Fitness and Health through Physical Activity". Instituto Mixto Universitario Deporte y Salud (iMUDS), Departamento de Educación Física y Deportiva. Facultad de Ciencias del Deporte. Universidad de Granada (España); 2 Grupo de Investigación PROFITH "Promoting Fitness and Health through Physical Activity". Instituto Mixto Universitario Deporte y Salud (iMUDS). Departamento de Educación Física y Deportiva. Facultad de Ciencias del Deporte. Universidad de Granada. Instituto de Investigación Biosanitaria ibs.GRANADA. Granada. Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP). Granada (España); 3 Laboratory AME2P. University of Clermont Auvergne. Aubière (France); 4 Laboratory of Cardiovascular Pharm-ecology. Université d'Avignon (France); 5 Thermalia Center. Châtelguyon (France);

6 LaPSCo, Physiological and Psychosocial Stress. Université Clermont Auvergne, Clermont-Ferrand. Preventive and Occupational Medicine, University Hospital of Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand (France);

7 Grupo de Investigación PROFITH "Promoting Fitness and Health through Physical Activity", Instituto Mixto Universitario Deporte y Salud (iMUDS). Departamento de Educación Física y Deportiva, Facultad de Ciencias del Deporte, Universidad de Granada. Instituto de Investigación Biosanitaria ibs.GRANADA. Granada (España)

Introducción: El tejido adiposo visceral (TAV) ha sido asociado re-cientemente con menores niveles de marcadores de remodelado óseo (MRO) en adultos. En este sentido, el TAV secreta marcadores de in-flamación como el factor de necrosis tumoral alfa (TNF‐α) y el factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF), los cuales se han visto aso-ciados negativamente con MRO como el telopéptido C-terminal (CTX-1), el propéptido amino-terminal del procolágeno tipo 1 (P1NP) y la osteocalcina. Por ello, nuestro objetivo es examinar si la asociación entre el TAV y estos MRO está mediada por el TNF‐α y el VEGF en adultos.

Material y método: 104 adultos (59,2±4,9 años, 56% mujeres) per-tenecientes al proyecto RESOLVE (Ref. NCT01354405) fueron inclui-dos en este estudio transversal. Se midió el TAV y la DMO mediante absorciometría dual de rayos x. Se analizaron concentraciones séricas de TNF‐α, VEGF, CTX-1, P1NP y osteocalcina. Tras examinar la inter-acción de la variable sexo en la asociación de TAV, TNF‐α y VEGF con los MRO (P>0,200), hombres y mujeres se incluyeron en el mismo análisis. Se usó el análisis de correlación controlando por sexo y edad para explorar la relación entre la variable independiente (TAV), la variable dependiente (CTX-1, P1NP y osteocalcina) y las mediadoras (TNF‐α y VEGF). Modelos de mediación múltiple controlados por sexo y edad fueron usados para examinar nuestro objetivo. El efecto indirecto (EI) cuyo intervalo de confianza no contenía al cero se consideró estadísticamente significativo.

Resultados: El TAV correlacionó positivamente con el TNF‐α (r=0,421, P<0,001) y negativamente con el CTX-1 (r=-0,300, P=0,002), el P1NP (r=-0,277, P=0,005) y la osteocalcina (r=-0,369, P<0,001). El TNF‐α correlacionó positivamente con el VEGF (r=0,272, P=0,006). El VEGF correlacionó negativamente con el P1NP (r=-0,294, P=0,003) y con la osteocalcina (r=-0,220, P=0,027). Los modelos de mediación múltiple muestran como la asociación entre el TAV y el P1NP estuvo mediada por el TNF‐α y el VEGF (EI=-0,024, 95%IC [-0,066;-0,001], %Mediación=8,4).

Conclusiones: El TNF‐α y el VEGF juegan un papel clave en la asocia-ción entre el TAV y el P1NP en la adultez. Estos resultados ponen de manifiesto que aumentar el TAV en esta etapa de la vida podría acelerar el balance negativo entre formación y resorción ósea. Por ello, desde una perspectiva de salud pública, implementar estrategias para la adquisición de un peso saludable (dieta y práctica de actividad física) es de vital importancia.

24. Efectos del tratamiento con hormona paratiroidea y alendronato, solos o en combination, en la densidad volumétrica trabecular y cortical evaluados mediante modelos 3D-DXA

López Picazo M1, Humbert L1, Winzenrieth R1, Black DM2

1 Galgo Medical. Barcelona (España); 2 University of California San Francisco. California (EE.UU.)

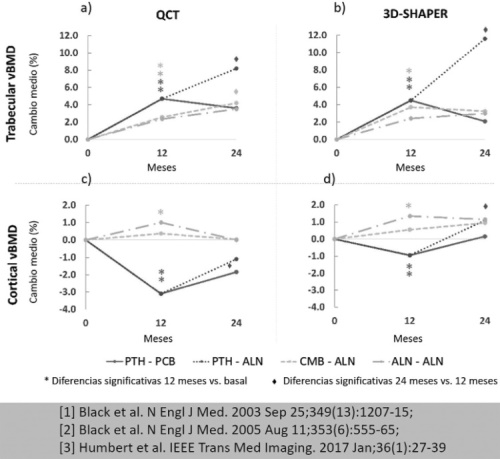

Introducción: El objetivo es la evaluación de los efectos del tratamiento con hormona paratiroidea y alendronato, solos o en combinación, en la vBMD cortical y trabecular usando modelos 3D-DXA.

Métodos: Se analizó el ensayo PaTH [1, 2], que incluía a mujeres postmenopáusicas con T-score <-2,5 o T-score <-2,0 con un factor de riesgo de osteoporosis adicional. A cada mujer se le asignó al azar uno de los siguientes tratamientos: PTH (1-84) en el 1° año seguido de placebo en el 2° año (grupo PTH-PCB); PTH en el 1° año y ALN en el 2° año (grupo PTH-ALN); PTH más ALN en el 1° año y ALN en el 2° año (grupo CMB-ALN); ALN durante los dos años (grupo ALN-ALN). Se re-alizaron DXA y QCT de cadera al inicio del estudio y en los meses 12 y 24.

Se generaron modelos 3D a partir de exploraciones DXA, utilizando el software 3D-SHAPER® (v2.10.4, Galgo Medical, España). La densidad mineral ósea volumétrica trabecular (vBMD) y la vBMD cortical se calcularon en la región total del fémur. Las QCT se procesaron utilizando un protocolo descrito previamente [3]. Se compararon las me-diciones 3D estimadas por 3D-SHAPER®, a partir de las DXA, con las derivadas de las QCT.

Resultados: Tanto el análisis basado en QCT como el basado en 3DSHAPER mostraron que la vBMD trabecular aumentó significativamente en el 1° año en los grupos PTH-PCB y PTH-ALN, y aumentó aún más en el 2° año en el grupo PTH-ALN (figuras a y b); La vBMD cortical disminuyó significativamente en el 1° año en los grupos de PTH-PCB y PTH-ALN, y aumentó en el 2° año en el grupo de PTH-ALN (figuras c y d); La vBMD cortical y la vBMD trabecular aumentaron significativamente en el 1° año en el grupo ALN-ALN (figura a). El análisis basado en QCT mostró que la vBMD trabecular aumentó significativamente en el 1° año y aumentó aún más en el 2° año en el grupo CMB-ALB (figura a).

Conclusiones: El análisis basado en 3D-SHAPER y QCT mostró cambios similares en la vBMD cortical y trabecular dentro de cada uno de los 4 grupos de tratamiento del ensayo PaTH.

25. Gestión de la fractura de cadera en el primer semestre de 2020 por la FLS

Mesa Ramos M, Mesa Ramos F, Mateos MD, Sánchez R, Higuera M, Jus-ticia MJ, Sánchez P, Márquez P, Rodríguez F, García AB

Equipo FLS de la Unidad del Aparato Locomotor del Hospital Valle de los Pedroches. Pozoblanco. Córdoba

Introducción: El 1er semestre de 2020 estuvo marcado por el COVID, un año más tarde podemos ir sacando información fiable de cómo repercutió la pandemia y el confinamiento en los pacientes frágiles del Área Sanitaria, tomando como referencia la fractura de cadera.

Objetivos: Impacto en la hospitalización de los pacientes frágiles con fractura de cadera.

Impacto en la morbimortalidad de pacientes frágiles con fractura de cadera.

Métodos: Estudio observacional analítico de cohorte prospectivo de las características demográficas, clínicas, quirúrgicas, funcionales y asistenciales de los pacientes con fractura de cadera por fragilidad tratados por la FLS de la UAL en el primer semestre de 2020 tomando como grupo comparativo los pacientes fracturados en el primer semestre de 2019.

La información es obtenida de la base de datos activa de la Unidad FLS.

Resultados y discusión: En el periodo álgido de la pandemia por COVID, primera y segunda ola, no hubo diferencias significativas en la edad de los pacientes (2019: 84,63 años; 2020: 84,52 años) pero sí en el género, en 2020 hubo menos varones fracturados 23,8% frente a 39,24% en 2019.

Las datos principales a resenar son el menor número de fracturas de cadera que disminuyó un 21%, el incremento de mortalidad en 2020 tanto al mes (2019: 6,3%; 2020: 11,11%), como al año (2019: 20,25%; 2020: 22,22%) aunque al año no hay diferencia significativa. Destacar la aparición entre las causas de exitus en 2020 la presencia de TEP.

En este periodo de presión asistencial la Unidad de FLS con la Unidad de anestesia modificó sus vías clínicas y se consideró a la fractura de cadera como patología emergente y no urgente ello redundó en una reducción de la estancia hospitalaria, pasando de 3,37 días en 2019 a 3,06 en 2020.

Conclusiones: El confinamiento posiblemente repercutió en un menor número de caídas, el cambio de concepto al considerar la fractura de cadera como proceso emergente redundó en una menor estancia, a pesar de la baja estancia media que tenemos. La diferencia en la mortalidad al mes es atribuida principalmente a procesos tromboembólicos posiblemente relacionados con la infección por COVID.

26. Un fracturado de cadera en la Unidad FLS de Pozoblanco

Mesa Ramos M, Mesa Ramos F, Mateos MD, Sánchez R, Higuera M, Jus-ticia MJ, Sánchez P, Márquez P, Maquieira C, Romero C, Márquez M, Cazorla E

Equipo FLS de la Unidad del Aparato Locomotor del Hospital Valle de los Pedroches. Pozoblanco. Córdoba

Introducción: Los equipos FLS actúan como unos sistemas multidisciplinares y multiprofesionales coordinados de atención que identi-fican, investigan, recomiendan tratamiento y monitorizan a lo largo del tiempo a los pacientes de 50 años o más que se presentan con una fractura por fragilidad. Es ante todo un trabajo en equipo.

Objetivos: Presentar en primera persona el paso de un fracturado de cadera por la Unidad del Aparato Locomotor.

Métodos: Se trata de una presentación audiovisual -vídeo- que muestra desde la perspectiva del paciente como es tratado en nuestro hospital.

Se presentan los puntos fuertes de nuestro modelo asistencial y los resultados obtenidos.

Estudio analítico de cohorte prospectivo de las características demográficas, clínicas, quirúrgicas, funcionales y asistenciales de los pacientes con fractura de cadera por fragilidad tratados por la FLS de la UAL en el primer semestre de 2020 tomando como grupo comparativo los pacientes fracturados en el primer semestre de 2019.

La información es obtenida de la base de datos activa de la Unidad FLS.

Resultados y discusión: El vídeo muestra en primera persona desde el momento en que se atiende en urgencias donde ya se le realiza ade-más del estudio preoperatorio un estudio nutricional y metabólico completo descartando las posibles causas más frecuentes de osteoporosis secundaria. Con una media de 18 horas desde que ingresó el paciente es intervenido, al día siguiente la trabajadora social y el fisioterapeuta evalúan al paciente y su entorno, informan a la enfermera comunitaria, a la enfermera de enlace con primaria y a la fisioterapeuta de la unidad de FLS.

Estabilizado el paciente y recuperada la sedestación y la deambualación se da el alta hospitalaria para seguir su recuperación bien en el domicilio con ayuda del fisioterapeuta FLS, bien en la residencia con el control y seguimiento de nuestra rehabilitadora que se desplaza a las residencias del área.

El control y seguimiento del proceso, controles analíticos, control del cumplimiento terapéutico, evaluación del riesgo de caída y calidad de vida, etc es realizado por las enfermeras gestoras de la unidad.

Todo el proceso hospitalario transcurre en 3,1 días y el seguimiento del paciente 36 meses.

27. Diferencias regionales en la capacidad predictiva FRAX para predecir fracturas osteoporóticas principales y fracturas de cadera entre población femenina española. Cohorte EPIFROS Asturias

Zwart M1,5 Azagra R3, Tranche S2, Saez Zafra M5, Alonso J2, Pizarro M2, Graciela AP2, Tudela N2, Montero I2, Lago C2, Aguye A4

1 CS Can Gibert Pla. Girona; 2 CS El Cristo. Oviedo; 3 CS Badia. Barcelona; 4 CS Granollers Centro. Barcelona; 5 Universidad de Girona

Objetivo: Evaluar diferencias entre CCAA en la capacidad predictiva de FRAX-España para detectar fracturas osteoporóticas principales (FOP) en mujeres del norte de España (Asturias) con incidencia de fractura de cadera en la media española y compararla con Cataluna con incidencia por encima de la media.

Material y métodos: Estudio de cohorte retrospectivo con datos aleatorizados (entrevistas y registros electrónicos para detectar incidencia de nuevas fracturas) en población general femenina asturiana de 50-90 años. Criterios exclusión: rechazar participación/no firmar consentimiento.

Resultados: 156 mujeres: 36,5% (57) <65 años y 63,5% (99) >65 años.

13,46% (21) mujeres tuvieron una fractura osteoporótica, de éstas 8,97% (14) fueron FOP (3 cadera, 2 vertebrales, 2 húmero proximal y 7 radio/cúbito distal). En <65 años 4: 2 FOP (1 muneca, 1 hombro) y 2 otras fracturas; en >65 años 17: 11 FOP (2 vertebral, 2 cadera, 6 muneca, 1 hombro) y 6 otras fracturas.

Relación entre FOP observada y FOP esperada según FRAX-España (obs/exp) de 1,207 (IC95% 1,035-1,379); inferior a la calculada en otras cohortes de Cataluna cohorte FROCAT 2,29 y cohorte CETIR 2,4). Relación entre fractura cadera obs/exp 0,707 (IC95% 0,235-1,178) (cohorte FROCAT 2,28 y cohorte CETIR 0,8).

Conclusiones: En la población femenina asturiana la relación entre fractura osteoporótica observada frente a la esperada según FRAX-España muestra mejor ajuste y, por tanto, mayor capacidad predictiva que en población de Cataluna. Este resultado puede explicarse por ser Asturias una CCAA con menor tasa de fractura de cadera que Cataluna y muy semejante a la media de fractura en España.

28. Niveles de vitamina D en una población anciana institucionalizada en una residencia del norte de España

Iturralde Ros M, Otero Cabanillas N, Abril Méndez C, Munoz Cacho P, Berja Miguel A, Fernández Fernández B, Lavín Gómez BA, García Unzueta MT

Hospital Universitário Marqués de Valdecilla. Santander Cantabria

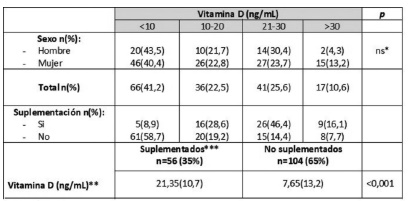

Introducción: La vitamina D parece tener un importante papel como inmunomodulador, por lo que ha crecido el interés en el conocimiento de sus niveles en poblaciones de riesgo frente al COVID como ocurre con las personas institucionalizadas. Nuestro objetivo fue conocer el nivel de suficiencia de vitamina D en 160 sujetos institucionalizados en una residencia del Norte de España.

Material y métodos: Estudio descriptivo transversal de los niveles de vitamina D de 169 adultos (edad media 87±9 años) de una residencia en la que, hasta la realización del estudio no se habían notificado ningún caso de Covid-19. Se analizaron 160 muestras, excluyendo aquellos que no estaban en ese momento en la residencia, no dieron el consentimiento o estaban en un proceso agudo. Se realizó la determinación de 25(OH)D y se emplearon los rangos de referencia de acuerdo al IOM (suficiencia >20ng/mL).

Resultados: La mediana de los valores de vitamina D fue de 12,8 (15,9) siendo la prevalencia de la insuficiencia del 63,7% (si utilizásemos como criterio de insuficiencia <30ng/mL la prevalencia asciende al 89,3%). Solo un 10,6% de la población total presentó niveles >20ng/mL.

En la tabla se recoge la distribución de los niveles de vitamina D en función del sexo, en población total y si estaban suplementados o no en el momento del estudio. No se observaron diferencias significativas entre sexos, sí según suplementación.

Conclusiones: En nuestra población, considerada de riesgo, más de la mitad presentaban niveles insuficientes. Sorprende que cuando las guías recomiendan suplementación por encima de 75 años sólo lo estaban un 35%. A pesar de existir diferencias significativas entre suplementados y no suplementados, de los suplementados, el 37,5% no alcanza niveles de suficiencia, estando el 9% en deficiencia grave.

Si consideramos importante la suplementación de los sujetos >75 años con miras a diferentes aspectos de salud sería importante crear políticas sanitarias de recomendaciones y pautas al respecto.

29. Parâmetros 3D de cadera. Utilidad clínica en la interpretación de respuestas terapéuticas al tratamiento para osteoporosis

Di Gregorio S, Brance ML, López Medina M, Romero Martínez S, Solé C, Brun L

Cetir. Ascires. Barcelona (España); Reumatologiay Enfermedades Óseas. Rosario (Argentina)

El tratamiento de la osteoporosis ofrece una amplia gama de estrategias terapêuticas, que varían en mecanismo de acción, efectividad y respuestas evolutivas en los cambios de la masa ósea cuantificada por densitometría. Actualmente se está valorando la utilidad de los parámetros 3D en cadera a partir de DXA . El objetivo del presente trabajo fue estudiar los cambios evolutivos de la masa ósea en un grupo de pacientes bajo tratamiento con diferentes esquemas terapéuticos (Bifosfonatos -BF-, teriparatide -PTH- y denosumab -DNB-) y un subgrupo de pacientes sin tratamiento -NoTTO-Población y Métodos: 170 mujeres (66,5±11,0 años) y 27 varones (69,2±10,5 años), 56 NoTTO (edad: 62,4±7,8 años); 45 BF (64,2±11,8 años); 28 PTH (69,3±14,2 años); 68 DNB (70,5±9,2 años). La evaluación de la masa ósea en los sujetos incluidos se realizó DMO de columna (L1-L4 o en su defecto el sector correspondiente luego de excluir vértebras por fx) y fémur derecho (ATF). Valoración lateral de columna (LVA) en los pacientes con fx vertebral (equipo iDXA GE Healthcare). Análisis 3D de cadera (parâmetro cortical sDens -mg/cm2-y trabecular vDMOtrab -mg/cm3 (3D-Shaper, Galgo Medical) a tiempo basal (pretratamiento) y control evolutivo. Las variables DMO, parámetros 3D: cortical sDens- mg/cm2; trabecular: vDMOtrab -mg/cm3- se analizaron las medias y se aplicó T-Test como análisis estadístico entre las medias al tiempo pre tratamiento y al control ( p significativa <0,05). NoTTO: seguimiento: 43,3 meses, (DMOB: 52,7%; OtP: 1,8%) evolución: disminución significativa de DMO (0,887 vs 0,853 g/cm2); a expensas del patrón cortical (147 vs 142 mg/cm2) BF: seguimiento: 37,9 meses; (DMOB: 61,4%; OTP:27,3%). Evolución: incremento significativos deDMO (0,772 vs 0,784 g/cm2); parámetro cortical (125,4 vs 128,1 mg/cm2) y parámetro trabecular (106,1 vs 109,5 mg/cm3). PTH: seguimiento 21 meses (DMOB: 44,4%; OTP: 44,4%). Evolución incremento significativos del DMO (0,742 vs 0,766 g/cm2) y parámetro trabecular (96,1 vs 104,6 mg/cm3). DNB: seguimiento: 33,2 meses (DMOB: 58,2%; OtP: 32,8%). Evolución incremento significativos del DMO (0,763 vs 0,798 g/cm2); parámetro cortical (128,05 vs 133,6 mg/cm2) y parámetro trabecular (102,3 vs 109,5 mg/cm3).

Conclusiones: Los parámetros 3D de cadera permiten evaluar de manera precisa los cambios evolutivos en el tratamiento de osteoporosis, valorando el impacto específico en cada componente de DMO (trabecular y cortical).

30. Estudio de osteointegración en muestras de titanio poroso superficialmente modificadas con láser de femtosegundo

Giner M12, Vázquez MA23, Trueba P4, Costa Martins A2, Rodríguez Albelo LM4, Olmo FJ2, Colmenero MA2, Rodríguez A5, Torres Y4, Montoya MJ2,3

1 Departamento de Citologia normal y patológica. Fac Medicina. Uni-versidad de Sevilla; 2 UGC M Interna. Unidad de Metabolismo Óseo. HUV Macarena. Sevilla; 3 Departamento de Medicina. Universidad de Sevilla; 4 Departamento de Ingenieria y Ciencia de los Materialesy el Transporte. Universidad de Sevilla; 5 Escuela Politécnica Superior. Universidad da Coruna. Ferrol

Introducción: La osteointegración es la conexión firme, estable y duradera entre un implante y el hueso que lo rodea. El éxito de la conexión o interfase hueso-implante depende de factores biológicos y sistémicos del paciente y de las características del implante y su superficie.

El titanio poroso es un material atractivo para la fabricación de implantes, ya que permite obtener un módulo de elasticidad similar al del hueso, eliminando así una de las principales causas de fallo del implante. Para mejorar la bioactividad del titanio y promover la integración con el tejido óseo de titanio, es posible combinar la porosidad con tecnologias de modificación de superficies. En este trabajo se trató la superficie de muestras de titanio denso y poroso al 40% con un láser de femtosegundos para mejorar su osteointegración. Se realizó un análisis tribomecánico detallado de la superfície de las muestras modificadas y se realizó un estudio in vitro para evaluar la capacidad de los métodos utilizados para mejorar el comportamiento celular.

M&M El análisis tribomecánico fue evaluado mediante micro-indentación (curvas P-h) y pruebas de rayado. Los cultivos in vitro de osteoblastos son un modelo excelente para evaluar la bio-funcionalidad regenerativa de materiales protésicos, particularmente, la línea celular murina (MC3T3). Estudiamos el comportamiento celular del material de implante de Ti densos y con 40% de porosidad con dos tamaños de poros (100-300 ó 355-500 pm), con o sin modificación superficial, a los 14 días de cultivo. Evaluamos la citotoxicidad y proliferación celular (AlamarBlue), actividad alkalin fosfatasa (espectrofotometría) y la morfología de las células y su capacidad de adhesión por microscopía electrónica de barrido. Todas las determinaciones se realizaron por triplicado. Análisis estadístico t-Student (SPSS 22.0) y p<0,05.