Introducción

Prácticamente la totalidad de los manuales de Introducción a la Psicología Científica disponibles la definen como la ciencia que se dedica a describir y explicar lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos las personas (p. ej., Myers, 2004), o que se ocupa de la conducta y los procesos mentales de los individuos […] y de grupos humanos en distintas situaciones (Hewstone, Finchham & Foster, J, 2005; Psicología en Wikipedia, 2005, etc. Efectivamente es así. Pero en la práctica de la enseñanza de la Psicología en cursos introductorios, esa definición resulta en nuestra experiencia, demasiado genérica y, sobre todo, ambigua para personas sin formación psicológica previa. En ese sentido creemos que hace falta una formulación más específica, y que sea más próxima a cómo las personas interpretan diariamente su experiencia psicológica, subjetiva y consciente, de vivir en el mundo. De manera que su presentación resulte más intuitiva y fácilmente asimilable. Y no solo para los que se inician en su estudio (alumnos, interesados, etc.) sino también para los “consumidores” de la tecnología psicológica (usuarios, clientes, pacientes, etc.). Ya que una parte fundamental de toda intervención psicológica consiste, siempre, en hacer que las personas comprendan su propio comportamiento, y adquieran herramientas para su manejo óptimo.

Esta imprecisión se agrava aún más cuando se entra en la enseñanza de los contenidos de la disciplina. Porque lo primero que encontramos es una amplísima variedad de aproximaciones “psicológicas” totalmente diferentes. Para empezar, hay una gran dicotomía entre aproximaciones científicas y las no científicas. La aproximación científica exige apoyar sus afirmaciones en datos contrastados empíricamente. Mientras que las aproximaciones “humanistas”, “eclécticas” o de tipo “autoayuda” se apoyan en la “convicción” de sus autores, y en la capacidad de persuadir a sus seguidores (p.e. Nardone y Watzlawick, 1999, pág. 87). Estas aproximaciones no científicas consisten básicamente en elaborar una “narración explicativa metafórica” referida a la fenomenología psicológica que vivimos conscientemente. Y a continuación se espera que esa interpretación se acepte por parte de los seguidores por la convicción personal de que “funciona” a la hora de interpretar y manejar su vida psíquica. Así que, lógicamente, son difíciles de cambiar para quien se las “cree”, como los son siempre las convicciones personales (Gilovich, 1991;Sloman, Fernbach, 2017 ). Pero, en cambio, sí que cambian mucho de un autor a otro, de la misma manera que varían mucho las convicciones personales, de unas personas a otras. De ahí la gran variedad de “psicologías-no-científicas”.

La situación mejora, pero no lo suficiente, cuando pasamos al bloque de la Psicología Científica. Es cierto que la aproximación científica permite tanto la unificación de criterios, en base a los datos, como la constante renovación de ideas, en base a la contrastación empírica. Porque en ciencia los conocimientos de hoy son un acuerdo entre los científicos, y se consideran tan provisionales como los ya superados de ayer, por lo que siempre se sigue avanzando y mejorando. Además, la contrastación empírica garantiza el grado de eficacia de las tecnologías de intervención. Lo cual permite un adecuado control social del conocimiento psicológico.

Pero el abordaje científico también tiene sus problemas. En efecto, la metodología de investigación empírica tiende a parcializar en exceso su objeto de estudio. Por ello en la Psicología Científica actual nos encontramos con una serie de teorías y modelos explicativos, tanto básicos como aplicados, que abordan aspectos parciales del comportamiento humano (Ardila, 2003; Myers, 2004;Hewstone, et al. 2005; Mansell, et al, 2015). Eso sí, todos ellos lo hacen compartiendo el supuesto de que el conocimiento científico en psicología debe apoyarse en una base empírica. Pero, en la práctica, eso se concreta en la aparición de múltiples mini-modelos funcionales, que son específicos y útiles solo para fenómenos parciales. Modelos que muchas veces utilizan terminologías diferentes para los mismos fenómenos, modelos con planteamientos que normalmente se ignoran mutuamente, y que incluso pueden llegar a resultar incompatibles entre sí. Lo cual ofrece una imagen muy fragmentada de su objeto de estudio y, por ende, de la disciplina.

Este problema de fragmentación ha sido, y es, muy criticado desde las psicologías humanistas, que postulan que la persona debe ser abordada “como un todo”. Pero también ha recibido críticas desde dentro de la propia Psicología Científica. Por ejemplo, a principios del pasado Siglo XX, Vygotsky (1927) ya criticaba esa fragmentación. Al parecer nada cambió porque posteriormente, en 1973 Alan Newell, premio Nobel de Economía por sus trabajos en Psicología del Pensamiento, criticaba esa misma acumulación, al comentar las aportaciones a un congreso. Entonces decía con referencia a esa forma de investigar basada en micro modelos, que no genera un modelo global, sino que por el contrario hace que…

…las cosas simplemente se vuelven más turbias a medida que avanzamos en el tiempo. Por lo tanto, lejos de proporcionar los peldaños de una escalera por la cual la psicología gradualmente asciende a la claridad, este abordaje de la psicología basado en micromódulos conduce más bien a una pila cada vez mayor de temas, de los que acabamos cansándonos o desviándonos, pero que nunca se consolidan como una gran teoría psicológica (Newell, 1973, pp.288-89)

Más de 40 años después la situación es muy parecida (Sternberg, Grigorenko & Kalmar, 2001 1; Ardila, 2003; Buss, 2008; Castellá y Castellá, 2014). Una consecuencia evidente e inmediata de ello la encontramos hoy día en los manuales de Introducción a la Psicología Científica al uso. Sus índices temáticos son listados acumulados de tópicos desconexos, y sin una organización teórica explícita o implícita identificable. Únicamente se organizan como acumulación lineal de temas, yendo de cuestiones más “básicas” o “elementales” (p. ej., Neuropsicología, Aprendizaje, etc.) a cuestiones más “complejas” o “aplicadas” (Psicología Social, Psicoterapia). Pero ese ordenamiento no se explica, ni mucho menos se justifica. Simplemente se acumulan temas psicológicos relevantes. Y la razón es que, evidentemente, no existe un marco común consensuado en el que inscribir todo ese material. Y ni siquiera hay unanimidad en el orden de yuxtaposición, como puede comprobarse revisando los manuales que aparecen en las bibliotecas bajo el epígrafe de Introducción a la Psicología (p.e. Biblioteca UMA, 2018).

En el pasado ha habido varios intentos de unificar esas diversas aproximaciones. Algunos han tratado de unificar toda la psicología en su conjunto (Staats, 1991; Sternberg et al. 2001; Buss, 2008 Marken, & Mansell, 2013), y otros solo una parte de la psicología, como la Psicología Clínica (Estévez Gutiérrez, Ramos Cejudo, y Salguero Noguera, 2015), la Psicología Social (Greenwald, Banaji, Rudman, Farnham, Nosek, & Mellott, 2002), la Psicología Cognitiva (Newell, 1990) o la Psicología del Aprendizaje (Ardila, 2003). Incluso ha habido intentos desde fuera de la Psicología (Powers, 2005; Castellá y Castellá, 2014). Pero la realidad es que no han tenido demasiado éxito hasta la fecha. De manera que la Psicología Científica actual ofrece una imagen fragmentada (Ardila, 2003; Henriques, 2011; Dweck, 2017). Fragmentación que, en nuestra experiencia, dificulta y limita mucho tanto el avance de las investigaciones básicas y aplicadas como la intervención y, por supuesto, el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Sin embargo, si analizamos esos modelos científicos con perspectiva pedagógica, creemos que ya es posible esbozar un meta-modelo en el abordaje psicológico del comportamiento humano, que implícitamente parecen compartir casi todas las aproximaciones científicas (Zaccagnini, 2004, 2008, 2014 ). En concreto, se trata aquí de hacer explícito ese meta-modelo, proponiéndolo como un marco metateórico común. Ese marco es lo que denominamos el Modelo del Bucle del Comportamiento Adaptativo, al que nos referiremos más brevemente como Modelo ABeL (por sus siglas en inglés, Adaptive Behavior Loop). Con este marco esperamos poder ofrecer un único sistema de conceptos que operando conjuntamente puedan dar cobertura pedagógica a todo el ámbito de comportamientos psicológicos relevantes.

Evidentemente en el espacio de un artículo no es posible desarrollar todos los contenidos de un curso introductorio de Psicología. Por ello, en la primera parte de este trabajo, nos centraremos fundamentalmente en describir sintéticamente el modelo ABeL que se propone. Modelo con el que, como acabamos de señalar, creemos posible dar estructura pedagógica a los textos y cursos de Introducción a la Psicología, de forma que resulten más fáciles de entender para los que se inician en su estudio. En la segunda parte trataremos de ilustrar cómo se presentaría la Psicología utilizando el modelo ABeL como referente.

PRIMERA PARTE: EL MODELO ABeL

La Perspectiva psicológica en el estudio del comportamiento humano: El Bucle del Comportamiento Adaptativo

Los supuestos de la Psicología Científica

Para cubrir el objetivo propuesto de ofrecer un marco metateórico unificador, se revisan en primer lugar los supuestos básicos desde los que la actual Psicología Científica construye su modelo del comportamiento humano. Para, a continuación, añadir algunas matizaciones, específicas del Modelo ABeL, con las que se pretende terminar de construir esa perspectiva pedagógica unificadora.

Para cubrir el objetivo propuesto de ofrecer un marco metateórico unificador, se revisan en primer lugar los supuestos básicos desde los que la actual Psicología Científica construye su modelo del comportamiento humano. Para, a continuación, añadir algunas matizaciones, específicas del Modelo ABeL, con las que se pretende terminar de construir esa perspectiva pedagógica unificadora.

En concreto, puede señalarse que hay cinco grandes supuestos que asume la inmensa mayoría, si no la totalidad, de los enfoques científicos en psicología:

-

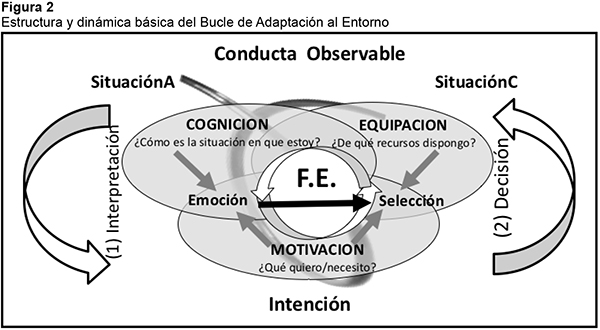

El primer supuesto se refiere al “objeto de estudio” que trata de abordar la Psicología Científica. En concreto, la Psicología trata de estudiar el comportamiento humano individual a través de la conducta observable. Ese comportamiento es la interacción de cada persona con su entorno, con el que interactúa a lo largo de toda su vida. De manera que, desde la perspectiva psicológica, diariamente estamos encadenando bucles de interacciones con nuestro entorno, que constituyen la espiral de la vida psicológica (Figura.1, A).

El segundo supuesto de la Psicología Científica es que esa espiral de interacciones observables está diseñada por los mecnismos (no directamente observables) de la mente de la persona. Es decir, la Psicología Científica intenta explicar la conducta observable desde los procesos mentales de la persona. Es lo que denominamos causalidad mental. Esto no quiere decir que la psicología deba hacer un ejercicio de solipsismo, limitándose a estudiar lo que ocurre “dentro” de la mente de la persona. Por supuesto que la Psicología Científica asume que el entorno físico, biológico, social y cultural ejerce una grandísima influencia en el comportamiento de las personas. Y, por tanto, es imprescindible tenerlos en cuenta a la hora de construir explicaciones psicológicas. Pero la perspectiva especifica de la Psicología Científica se coloca en la mente de las personas, y desde ahí es desde donde se trata de construir explicaciones del comportamiento, incluida la (gran) influencia del entorno.

El tercer supuesto es que esa interacción, es decir el comportamiento humano, no se produce por casualidad, o por azar. Sino que está diseñada proactivamente por la mente de la persona. Este supuesto se apoya en la Teoría de la Evolución (Darwin, 1859; Buss, 2008), que postula que la especie humana, el Sapiens-Sapiens, es producto de la Evolución Biológica. Por lo que los mecanismos que subyacen al funcionamiento de su mente también se han seleccionado en la medida en que contribuyen a la supervivencia de quien los posee. Existe alguna controversia acerca de si la selección natural actúa en el nivel de los individuos, del grupo o de los genes (Darwin, 1859; Dawkins, 1976; Gould, 2002). Pero lo que en cualquier caso se asume desde la Psicología científica es que los mecanismos (Esquemas) de la mente humana han sido modelados por la selección natural para generar un comportamiento proactivo de adaptación al entorno.

Asumir este supuesto implica que cada bucle de interacción psicológica con el entorno es “intencional”. Todos y cada uno de los comportamientos humanos que produce la mente humana tienen, en términos generales, un objetivo adaptativo. De manera que, psicológicamente hablando, resolvemos el comportamiento individual humano en dos dimensiones:

Aquí convendrá hacer una precisión que se refiere a que la mente humana, como producto de la evolución biológica, estaría compuesta de mecanismos que generan conductas que, en términos generales, favorecen la supervivencia del individuo. Algunas conductas generadas por los mecanismos que subyacen a la conducta intencional que diseña la mente, no necesariamente favorecerán la adaptación al medio y, por ello, la supervivencia del individuo como tal. En todo caso será la cultura humana la que “artificialmente” pueda plantear el valor de los comportamientos de “cada” persona individual como tal (p. ej., Marina y Válgoma, 2000), y desde ahí favorecer el desarrollo de proyectos para cada individuo específico. En concreto, esa parece ser una característica de la cultura “occidental” que no comparten otros modelos culturales.

El cuarto supuesto con el que la Psicología Científica aborda el comportamiento humano se refiere a la necesidad científica de simplificar y operativizar el análisis del comportamiento mediante algún modelo manejable. En efecto, nótese que hasta aquí hemos planteado el objeto de estudio de la Psicología Científica como:

Una espiral de bucles de interacción adaptativa, desarrollada a lo largo de toda la vida de la persona, y constituida por conductas observables que los mecanismos de la mente de la persona ha diseñado con una intención adaptativa.

Pero es evidente que así planteado el comportamiento humano sería un fenómeno tan amplio y complejo, que resultaría totalmente inabarcable para la Psicología. Y esto vale para los objetos de estudio de todas las ciencias. Por ello todas las ciencias ofrecen constructos abstractos y modelos simplificados y operativizados de sus objetos de estudio (p. ej., La Ley de la Gravedad, o E=MxC2). Lo que permite manejarlos mentalmente, y abordarlos científicamente. Los modelos más conocidos en Psicología, con los que se definen las unidades de comportamiento, son el modelo Conductista radical ABC por sus siglas en Inglés (Antecedentes-Conducta-Consecuencias), el Modelo Cognitivo y del Procesamiento de la Información, o la combinación de ambos, el Modelo Cognitivo-Conductual, y últimamente los Modelos basados en la Emoción.

El quinto y último supuesto es la ya mencionada exigencia de contrastación empírica. Es decir, se asume que cualquier modelo que se platee desde la Psicología Científica debe ir acompañado de los datos que públicamente lo apoyan. Para lo cual el modelo debe estar lo suficientemente operativizado como para poder derivar de él hipótesis empíricamente contrastables, que nos permitan verificar la validez y el alcance de sus afirmaciones teóricas y aplicadas. Esto supone que todo conocimiento psicológico se considera científicamente válido mientras tenga el apoyo de la comunidad científica fundado en datos empíricamente replicables, garantizando así su calidad ante la sociedad que lo subvenciona y consume.

Los supuestos del Modelo ABeL

Tal como hemos señalado, el Modelo ABeL pretende operativizar aún más esos supuestos de la Psicología Científica. Y para ello añadimos otras 5 acotaciones más a los supuestos iniciales, con lo que tratamos de hacerlos más claros y explícitos.

-

El sexto concepto que añadimos para la definición operativa del comportamiento, de cara a su enseñanza, es un meta-modelo que pretende recoger lo común de todos los modelos científicos al uso. Nos centramos en una única interacción de la espiral (Figura.1A ) y la caracterizamos como Bucle de Comportamiento Adaptativo (ABeL). (Figura 1B).

Figura 1. El Bucle de Comportamiento Adaptativo como unidad de análisis de la Espiral del comportamiento psicoloógico

El concepto de “Bucle” aquí utilizado no se refiere a un bucle cerrado, que empieza y termina en el mismo punto. Sino a un bucle abierto que, propulsado por un “Esquema” , programa o mecanismo mental, se dispara cuando la persona se encuentra en una determinada situación, llamémosla SituaciónA o antecedente. La idea es que estando en esa situación, la mente (1) realiza una interpretación de la situación respecto de sus necesidades, y (2) toma la decisión de realizar una conducta que, junto con las leyes del entorno, modifica esa SituaciónA inicial, convirtiéndola en una nueva situación, llámese SituaciónC, o consecuente, en la que la mente espera que se cubra la mencionada necesidad (Figura 1B).

Sería este un Bucle de Comportamiento Adaptativo abierto, de un ciclo de la espiral del comportamiento (Figura.1A). Porque, a su vez, se convierte en el inicio del siguiente bucle, que dará lugar a una SituaciónA2, o nuevo antecedente, y así sucesivamente. Constituyendo la espiral de interacciones que, tal como se ha señalado, caracteriza al comportamiento humano desde la perspectiva psicológica (Figura.1A).

-

El séptimo concepto es una precisión que enlaza con lo que se acaba de decir, y tiene que ver con la operativización de la idea de adaptación al medio. En el contexto del Modelo ABeL se asume, por supuesto, que el objetivo de los mecanismos mentales que subyacen al comportamiento es la adaptación al medio. Y lo concreta afirmando que se trata de lograr que el entorno cubra las necesidades y deseos de la persona. Es decir, lograr que de la SituaciónA en que se encuentra la persona necesitando algo, se pase a una nueva SituaciónC en la que el entorno cubra esas necesidades, deseos o expectativas de la persona, y lo haga de manera equilibrada y constructiva (Figura 1).

Pero aquí hay que hacer una importante matización. En el Modelo ABeL, se postula que el entorno en que opera la persona se divide psicológicamente en tres planos de interacción cualitativamente diferentes. Planos que se han desarrollado en la evolución de las especies y del Homo Sapiens, y que responden a estructuras neuropsicológicas diferentes (MacLean, 1990;Haidt, 2006 ;Kolb, y Whishaw, 2016 ), y a leyes del medio diferentes, aunque relacionadas entre sí. El más básico es el plano de las interacciones relacionadas con la supervivencia biológica, donde el cuerpo de la persona se relaciona con los procesos físicos y biológicos del entorno. Este plano estaría gestionado desde las estructuras más primitivas del cerebro, y su objetivo adaptativo es la supervivencia y el equilibrio fisiológico del cuerpo. El segundo plano es el de la mente no consciente, en el que la mente de la persona maneja el conocimiento abstracto de las leyes materiales y sociales del entorno. Estaría gestionado por la combinación de las estructuras más primitivas más el Sistema Límbico, y el objetivo adaptativo es integrarse en la realidad abstracta y social de la persona. Y finalmente el tercer plano es el de la conciencia, donde opera el Yo de la persona, que interacciona con su mundo mediante el lenguaje y la cultura específicos de los seres humanos. Este plano, además de los anteriores, exigiría la aparición del Neocortex. Su objetivo adaptativo es la autoafirmación de la propia persona como individuo. De manera que la espiral del comportamiento tiene que intentar adaptarse simultáneamente a los tres niveles para sobrevivir y desarrollarse en su entorno.

Pero, y esto es muy importante, lo que postula el Modelo ABeL es que en todos los niveles el Bucle tiene siempre la misma forma: (1) Interpretar la SituaciónA para saber si cubre o no la necesidad, deseo o expectativa que en ese momento pretende la persona en ese nivel y, en función de que así sea o no, (2) Decidir hacer algo, o no, para que, en interacción con las leyes del nivel correspondiente, de la SituaciónA se pase a la SituaciónC, en la que se produzca esa deseada cobertura de lo que se busca.

La octava precisión se refiere a que se asume que la estructura del Bucle es siempre la misma; pero evidentemente los comportamientos psicológicos, entendidos como interacciones con el entorno, varían mucho, no solo en el nivel que se producen sino también en duración y en complejidad. De manera que pueden ser muy concretos, materiales y puntuales, como por ejemplo desayunar para tener energías para el día. Y también pueden ser muy complejos, abstractos y extendidos en el tiempo, como por ejemplo estudiar la carrera de Psicología con la intención de ser un profesional. Así que el análisis de la cadena de interacciones que constituyen el comportamiento psicológico en términos de “Bucles” dará lugar en algunos casos a un solo bucle, en otros a una sucesión de bucles encadenados, y en otros a una estructura de bucles anidados, de uno o más planos, y más o menos compleja. Mientras está en marcha la consecución de un Bucle, se podrá producir la activación de otros Bucles que, a su vez, podría incluir otros Sub-Bucles menores, etc. Pero, se hace hincapié en que lo importante desde la perspectiva pedagógica del modelo ABeL, es que siempre podemos “leer” cualquier comportamiento psicológicamente relevante como una cadena organizada y eventualmente jerarquizada de Bucles de Comportamiento Adaptativo (Interpretación-Decisión), generada por los mecanismos (esquemas) de la mente de la persona (Figura 1B).

El noveno elemento que se añade pretende concretar la forma de abordar la imprescindible operativización empírica del concepto de “mente” en la perspectiva psicológica. En esta aproximación se parte de asumir que, para la Psicología Científica, la mente es un fenómeno empírico constituido por el conjunto de procesos mentales (causalidad mental) que resultan del funcionamiento fisiológico, es decir, material, del Sistema Nervioso (Cobos, 2005). Pero para la Psicología Científica, esos procesos mentales, aunque tengan una base material, no son equivalentes a los procesos fisiológicos del cerebro y del resto del Sistema Nervioso. Una cosa es el Sistema Nervioso, que es algo material, y otra distinta, la mente que es un fenómeno empírico pero funcional (Pylyshyn,1984; Newell, 1990; Humphrey, 1992; Adarraga, & Zaccagnini, 1994; Pinker, 1997).

Para explicar pedagógicamente lo que significa la mente funcional, frente al funcionamiento fisiológico del Sistema Nervioso, desde el Modelo ABeL se acude a la llamada “Metáfora del Ordenador”. (Turing, 1935; Newell y Simón 1972; Delclaux y Seoane, 1982 76; De Vega, 1982; Minsky, 2006; Tirapu, 2008). Se trata de plantear que la relación entre la mente humana y el cerebro es equivalente a la relación entre la parte física de un ordenador (la electrónica, el “hardware”) y la parte lógica, los programas (el Sistema Operativo, y el “software). Ambas facetas, hardware y software del ordenador, están íntimamente relacionadas. Son dos caras de una única entidad, el ordenador en funcionamiento. Pero no son lo mismo. Y, sobre todo, no operan de la misma manera ni bajo las mismas leyes. Porque los procesos mentales no son materiales sino funcionales. Y el hecho de que los procesos mentales que diseñan el comportamiento sean funcionales no significa que no se puedan investigar empíricamente. Por ejemplo, para que un ordenador busque en internet pisos para alquilar necesita activar una serie de circuitos electrónicos materiales. En cambio, la “búsqueda” no es algo material, sino una función inmaterial. Pero que sea inmaterial no significa que no pueda ser investigada científicamente. Cualquier informático experto puede estudiar el algoritmo que utiliza un portal de búsqueda de pisos, y explicar cómo funciona. Algoritmo que, eso sí, funciona bajo criterios que son muy distintos de las leyes de la electrónica, que explican el funcionamiento material del ordenador en que ejecuta la aplicación. Pues análogamente, la Psicología Científica aspira a estudiar cómo funcionan los “programas mentales” o esquemas que constituyen el motor del funcionamiento psicológico del Bucle (Figura.1B).

Pero, evidentemente, la arquitectura electrónica de los ordenadores actuales es muy diferente de la del cerebro humano. Los ordenadores están diseñados con arquitecturas de chips de procesamiento discreto y serial (p. ej., Zaccagnini,1994), mientras que el cerebro está diseñado mediante arquitecturas analógicas en paralelo de “Redes Neurales” (p.ej., Cobos, 2005). Por tanto, la comparación no debe entenderse de manera literal, como si estuviésemos postulando que la mente “es” o está organizada internamente como un ordenador. Sino en sentido teórico, de pertenencia a la misma realidad dual (Pinker, 2002; Tirapu, 2008).

Además, la mente humana no ha sido diseñada por la evolución para “darle vueltas a la información” como un ordenador, sino que se ha desarrollado para gestionar un cuerpo que interactúa en un entorno, intentando adaptarse al mismo. Por eso desde el Modelo ABeL se entiende que la comparación debería ampliarse, para hacerse entre un ordenador que controlase el funcionamiento de un “robot” en un espacio dado, y una mente que controla el funcionamiento de un “cuerpo” en su entorno (p. ej., Bermejo Sánchez, 2003). Pero además, la mente humana “piensa” y “maneja” también conocimientos que están físicamente fuera de nuestro Sistema nervioso, como cuando usamos el GPS o los conocimientos de profesionales expertos a los que acudimos para que usen sus conocimientos para nosotros, aconsejándonos o resolviendo problemas por nosotros (Sloman & Fernbach, 2017). Por tanto, la comparación tendría que ser la de un ordenador que controla un robot, y que se comunica con otros ordenadores-robots, aprovechándose de la posibilidad de compartir sus conocimientos.

Finalmente, para presentar pedagógicamente los contenidos de la Psicología hay que hacer mención a la conciencia del Yo. La persona, además de un cuerpo/robot y una mente/software, dispone de un plano fenoménico en el que es consciente de que existe, de que es una persona, y de que tiene un cuerpo que se mueve en un entorno físico y social. De hecho, es en ese plano consciente en el que nos reconocemos como personas. Pues bien, en este nivel la comparación con el ordenador ya no sirve como análogo para describir el funcionamiento psicológico. A menos que incluyamos al usuario del ordenador como “conciencia”. En su lugar, la propuesta del Modelo Abel es utilizar lo que denominamos la metáfora la de la “Empresa Yo S.A.” Como veremos en la segunda parte de este trabajo, con ayuda de esta metáfora se pueden presentar los contenidos de la Psicología a los/las estudiantes desde su propia experiencia fenoménica.

Los Procesos Psicológicos Básicos: Estructura y Dinámica del Bucle de Comportamiento Adaptativo

Desde el Modelo ABeL se plantea que la investigación científica en Psicología consiste en preguntarnos cómo están programados y cómo funcionan los mecanismos mentales (Esquemas) que controlan el Bucle de Comportamiento Adaptativo de la persona, para que esta pueda desarrollar una conducta “adaptada” a su medio (Figura.1 ). Pues bien, tal como hemos señalado, ese Bucle, sea consciente o no consciente, consta de dos pasos. El primero es la (1) Interpretación adaptativa de la situación en que se encuentra la persona, y el segundo es la (2) Decisión de actuar para adaptarse al entorno esa situación (Figura.1B). La pregunta entonces es: ¿cuáles son los elementos y la dinámica mediante los que la mente de la persona genera esos Bucles de Comportamiento Adaptativo?

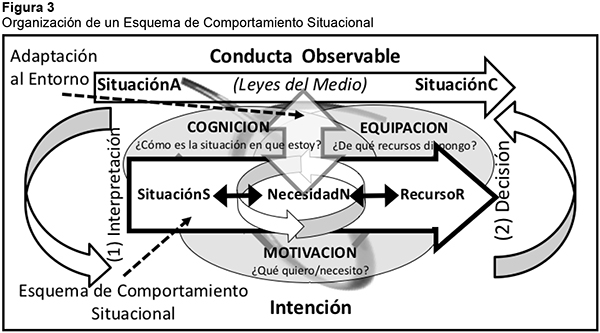

Desde el Modelo ABeL la respuesta es la siguiente. El Bucle está impulsado por dos fenómenos psicológicos básicos de gestión de conocimiento:

-

El primer paso, la “Interpretación”, se basa en los mecanismos de la Emoción, que generan la evaluación del significado psicológico, es decir adaptativo, que tiene la situación para la persona,

El segundo paso, la “Decisión” se basa en los procesos de selección de un determinado recurso instrumental, una respuesta disponible, para cubrir la Motivación adaptativa.

A su vez, esos fenómenos psicológicos básicos se construyen a partir de tres procesos básicos de manejo computacional de información psicológicamente relevantes. La Cognición, que engloba los procesos mediante los que la mente de la persona se construye y gestiona una representación de las reglas del entorno en que actúa. La Motivación, que engloba los procesos mediante los que la mente identifica y gestiona las necesidades que tiene que cubrir en cada momento de la vida, y sus prioridades. Y la Equipación que engloba los procesos mediante los que la mente identifica y gestiona los recursos de que dispone para actuar en su entorno. Combinando estos tres tipos de información, la mente puede llevar a cabo los dos pasos del Bucle (Figura 2 ).

La Estructura del Bucle: Cognición, Motivación y Equipación

Como acabamos de mencionar, desde el Modelo ABeL se postula que para diseñar un comportamiento adaptado al medio la mente necesita manejar tres tipos de información relativa a tres cuestiones básicas: ¿Cómo es la Situación en que estoy? (Cognición), ¿Qué quiero/necesito de esta situación? (Motivación) y ¿Qué puedo hacer para conseguirlo? (Equipación). Veámoslo con un poco de detalle.

Cognición: ¿Cómo es la Situación en que estoy? En Psicología Científica llamamos Cognición al conjunto de procesos mentales mediante los que la persona adquiere elabora, almacena y utiliza la información y los conocimientos necesarios para construirse un modelo del entorno en que vive (Zaccagnini, 1985; Newell,1990; Sternberg, et al., 2009). Modelo que resulta fundamental de cara a interpretar el significado de las situaciones en que se encuentra, y su posible evolución, para así poder adaptarse de la mejor manera posible a ellas.

Los Procesos Cognitivos se agrupan en tres niveles fundamentales, el procesamiento de la información (Atención, la Percepción y la Memoria) la gestión del conocimiento (formación de conceptos, razonamiento, solución de problemas) y la activación y gestión de la conciencia del Yo en el mundo (lenguaje, fenomenología del Yo social, simulación del futuro y creatividad). En conjunto, los procesos cognitivos le permiten a la persona manejar un “modelo” de las leyes del mundo en que vive, con el que puede identificar los elementos relevantes del entorno y planificar estrategias para resolver los distintos problemas que supone la vida cotidiana.

Motivación: ¿Qué quiero/necesito? Como acabamos de señalar, gracias a la “Cognición” la persona puede adquirir y manejar un modelo muy completo y sofisticado de las leyes del entorno en que vive. Y con ese modelo puede realizar una interpretación acerca de cómo es y cómo funciona la Situación en que se encuentra. Pero sólo con esto no puede diseñar un comportamiento adaptativo. Y la razón es muy simple. Para evaluar adaptativamente una situación se necesita saber además qué es lo que quiere o necesita de esa Situación en este momento concreto. Es decir, la Motivación.

En psicología de la motivación, se suelen agrupar las motivaciones humanas básicas en tres niveles jerarquizados, que han sido representados en la famosa “Pirámide de Maslow”, que este autor desarrollo en 1943, y que desde entonces se ha hecho muy popular. En un primer nivel básico de la pirámide se encuentran las “motivaciones biológicas”. Son motivaciones propias del cuerpo, y que compartimos con todos los seres vivos. En el segundo nivel tenemos las “motivaciones socio-culturales” que se derivan del hecho de que nuestro entorno humano es social y cultural. Hace casi dos millones de años los homínidos empezaron a desarrollar las relaciones sociales básicas propias de los simios, lo que se convirtió en una gran ventaja adaptativa (Humphrey, 1986; Wade, 2006). Un ser humano no sobrevive aislado. Así que necesita mantener lazos permanentes con otros seres humanos. Finalmente, hace unos 50.000 años apareció la conciencia (Humphrey, 1986; Wade, 2006) que dio lugar al lenguaje humano y, con él, a la cultura.

La cultura ha resultado ser un instrumento tan potente que los homínidos pasaron de ser unos simios desvalidos a dominar la tierra (Harari, 2014). Y como los seres humanos hemos creado un entorno cultural “artificial”, cada persona necesita poder jugar un rol social “artificial” en las instituciones de ese entorno cultural. A partir de ahí, los seres humanos podemos disponer de un “Yo” consciente, con el que se puede intentar trascender el mero vivir el presente, para construir un proyecto personal de futuro, en el que nuestro Yo alcance la autorrealización y la trascendencia. Este es el tercer nivel motivacional.

Pero para activar motivacionalmente un Bucle no basta con disponer de la lista de qué se necesita. Hay un problema adicional. En cualquier momento dado de la vida, la cantidad de cosas que teóricamente podemos querer o necesitar puede ser una lista casi ilimitada. Y, evidentemente, no podemos hacer todo a la vez. Así que el sistema motivacional necesita un criterio para seleccionar en cada momento el objetivo motivacional a tratar de conseguir. Esa es la función de la motivación.

Equipación: ¿Qué recursos tengo para conseguirlo? Pero aún falta algo para que la mente pueda poner en marcha un Bucle de Comportamiento Adaptativo eficaz. En efecto, tal como acabamos de ver, una vez que se han identificado correctamente las características y las reglas de la situación en que se encuentra (Cognición), y se sabe lo que se necesita de esa Situación (Motivación), se puede hacer una predicción acerca de lo que se necesitaría en esa situación. Pero, para actuar, todavía le falta saber si realmente se puede hacer algo, o no. Es decir, si se dispone de los recursos, medios o instrumentos, necesarios para lograr lo que necesita (Equipación) (Figura.2).

Así que para que una persona decida hacer algo para conseguir algo, además de creer que lo necesita y de creer que sabe cómo se consigue, tiene que creer (acertadamente o no) que tiene las habilidades o los medios necesarios (recursos) para lograr su objetivo. Porque no sería adaptativo gastar energías en algo que estamos seguros de que no podemos conseguir. Evidentemente, estos recursos se corresponden con los tres niveles de interacción con el medio. Recursos materiales, recursos abstractos-sociales y recursos de autoafirmación.

Por tanto, desde la perspectiva pedagógica del Modelo ABeL, el primer paso para entender psicológicamente el comportamiento de una persona consiste en averiguar cómo cree esa persona que funciona su entorno (Cognición), qué intentan conseguir (Motivación), y qué recursos cree tener a su alcance para lograrlo (Equipación).

La Dinámica del Bucle: Emoción y Decisión

Para activar el primer paso del Bucle de Comportamiento Adaptativo, (1) la evaluación de la situación, la mente tiene que activar los mecanismos emocionales. Esos mecanismos llevan a cabo un proceso de evaluación conjunta de dos informaciones básicas correspondientes a la situación en que se encuentra: la Cognición y la Motivación. De lo que se trata es de evaluar si en esa situación, en que se encuentra ahora, se va a poder cubrir la necesidad o evitar el peligro que la cognición nos revela respecto de nuestros intereses en esa situación. Así, si al realizar la evaluación emocional conjunta Cognición/Motivación se prevé que en esa situación en que se encuentra la persona se puede lograr lo que se necesita, se sentirá una “Emoción Apetitiva”, es decir, la mente sentirá atraída por la situación. En cambio, si la Situación incluye algo que no se quiere, o bien en esa Situación no se puede lograr lo que se quiere, la evaluación de la Situación será una “Emoción Aversiva”, es decir, la mente sentirá rechazo por dicha situación y se tendrá que intentar cambiarla (Damasio, 1994, 2003). En palabras de Harari (2014) “no reaccionamos ante lo que ocurre en el mundo exterior, sino ante la sensación (emoción) que (el entorno) produce en nuestros cuerpos (al ser evaluado). De manera que la “emoción” es el significado adaptativo que la persona (es decir nuestra mente) le asigna a la situación en que nos encontramos, (real o imaginadamente), en función de que la considere favorable o no a sus intereses adaptativos.

Aquí hay que hacer dos matizaciones. La primera es señalar que, en el lenguaje cotidiano, a las emociones “apetitivas” las solemos denominar “positivas” (bienestar, tranquilidad, amor, alegría, excitación…etc.). Las hay de dos tipos básicos, seguridad-calma y deseo-excitación (Gilbert, 2009). Y a las emociones “aversivas” las llamamos “negativas” (malestar, tristeza, intranquilidad, odio…etc.), y las hay de dos tipos, ausencia de lo deseado, o presencia de lo indeseado. Pero esas denominaciones resultan psicológicamente inadecuadas. Porque tanto las emociones “apetitivas” como las “aversivas” son claramente “positivas” desde la perspectiva adaptativa. En el sentido de que nos ayudan a diseñar un comportamiento adaptado al entorno. Porque, para adaptarse al entorno, tan importante es saber disfrutar de las situaciones “apetitivas”, como hacer todo lo posible para salir de las “aversivas”. Y es gracias a esa información emocional que la mente puede decidir qué es lo más adaptativo en cada situación. Además, hay un tercer tipo de “evaluaciones emocionales” que son las realmente “negativas”. Se trata de las emociones “conflictivas”. Son las emociones que se nos generan en situaciones que simultáneamente evaluamos como apetitivas y aversivas. Estas emociones se corresponden con situaciones conflictivas en las que la mente no logra diseñar una evaluación “apetitiva” o “aversiva” pura, y por tanto no está claro qué es lo que tenemos que hacer, o dejar de hacer.

La segunda matización es otra importantísima precisión al concepto de emoción que manejamos en la vida cotidiana. Porque, aunque habitualmente hablamos de “La Emoción”, en realidad hay tres niveles de respuestas emocionales (LeDoux, 1999 ; Damasio, 2003 ; Zaccagnini, 2008 ), que se corresponden con la combinación de los tres niveles de interacción con el entorno. El primer tipo de emoción lo constituyen las Reacciones Emocionales (LeDoux, 1999). Son evaluaciones automáticas que realiza el cuerpo biológico. Respuestas emocionales reflejas e inconscientes, normalmente de corta duración, y de una clara orientación hacia la adaptación biológica básica, por lo que solo pueden ser apetitivas o aversivas. El segundo tipo de “emoción” se corresponde con la combinación del segundo nivel de Cognición, la gestión del conocimiento, con el segundo nivel de la Motivación, relacionado con las necesidades socio-culturales. Este tipo de “emociones” son lo que habitualmente llamamos las emociones propiamente dichas (Damasio,1994 2003; LeDoux,1999; Zaccagnini, 2008). Es en este nivel donde se pueden generar las emociones “conflictivas”, ya que al analizar en profundidad una situación, nuestra mente puede identificar dimensiones conceptuales apetitivas y aversivas simultáneas. Finalmente, el último tipo de emoción es lo que habitualmente llamamos sentimientos (Damasio, 2003), que se construyen cuando analizamos conscientemente el estado global de nuestra situación o papel en la vida. No son respuestas puntuales a la situación concreta en que nos encontramos, sino más bien valoraciones en relación con nuestros planes y proyectos a medio y largo plazo, es decir, “a la vida que llevamos”.

A continuación, una vez culminada la primera fase del Bucle, (1) la de evaluación emocional de la situación en que me encuentro, en la que le asigno un significado adaptativo a esa situación, el Bucle pasa a la fase (2), la de la decisión, en la que hay que elegir qué recurso movilizar para emitir una conducta capaz de incidir adaptativamente en la Situación (Figura 2). En esta fase se pone en marcha el conocimiento que tiene la mente sobre el Equipamiento de que dispone la persona para afrontar ese tipo de situaciones. La acción elegida dependerá de un proceso de elección de recursos basado en la evaluación emocional. Si la evaluación, es decir, la emoción, es “apetitiva” se decidirá elegir los recursos que nos permiten obtener lo que queremos de la Situación. Si la emoción es “aversiva” se decidirá elegir los recursos que esperamos que nos permitan evitar los efectos no deseados de la situación. Evidentemente, cuanto más intensa sea la emoción, más rápidamente tenemos que responder y, por tanto, es más fácil que acudamos a recursos más básicos. Pero, en cualquier caso, lo que se plantea es que esa decisión de elegir un determinado recurso dará lugar a la conducta observable.

Evidentemente estas tomas de decisión se producen en los tres planos de interacción ya mencionados. En el plano biológico, las decisiones suelen ser meras asociaciones E-E o E-R, innatas o aprendidas por aprendizaje asociativo. De manera que más que “elecciones” propiamente dichas son conexiones automáticas. Las decisiones en el segundo plano, el abstracto y social, ya no son meras conexiones automáticas, sino que responden a procesos cognitivos de toma de decisión. De manera que la “elección” es el resultado de una estrategia cognitiva. Ambos niveles de decisión los compartimos con otros animales. Pero, finalmente, en la mente humana hay un tercer nivel de gestión de decisiones, que opera en el Córtex Prefrontal, y en el que entra en juego la conciencia. Es lo que se llama la Función Ejecutiva (Damasio, 1969). La Función Ejecutiva incluye un procesamiento consciente que nos permite evaluar la situación, no solo en sí misma, sino respecto del contexto de nuestros propios proyectos y planes vitales a medio y largo plazo, así como hacer simulaciones prospectivas respecto de las consecuencias de diversas alternativas de respuesta. Es decir, aquí las “elecciones” no son solo entre lo disponible, sino que incluyen la posibilidad de “imaginar” nuevas posibilidades artificialmente “diseñadas”. Lo cual puede permitir a los seres humanos liberarse del control directo de los estímulos y situaciones del medio, para diseñar su propio auto-control.

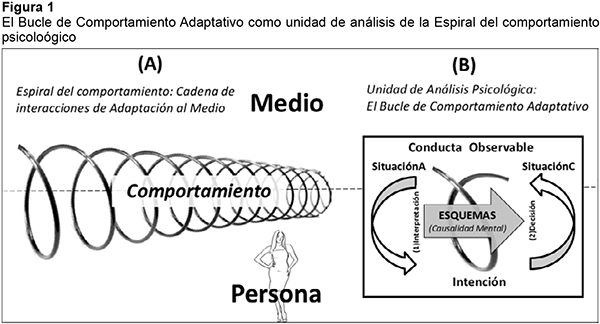

La Organización de la Mente: Los Esquemas de Comportamiento Situacional

Hasta aquí hemos visto la estructura y dinámica de los Bucles de Adaptación al Entorno. Pero en la vida cotidiana no es necesario que nuestra mente tenga que diseñar, montar y activar todos esos procesos del Bucle cada vez que las personas nos enfrentemos a una situación cotidiana. Especialmente porque en la vida cotidiana el funcionamiento del entorno está lleno de “regularidades”. Según algunos autores el 40% de lo que hacemos diariamente es pura rutina ( Rubin, 2015), y probablemente lo sea aún más. Es decir, se trata situaciones que se repiten con frecuencia, y en las que la “leyes del entorno” hacen que para pasar de la SituaciónA a la SituaciónC se deba hacer aproximadamente siempre la misma conducta determinada.

Pues bien, para adaptarse más eficientemente al medio, la mente dispone de “programas” ya pre-diseñados, o “Esquemas”, estructuras que en el Modelo ABeL denominamos Esquemas de Comportamiento Situacional. Esquemas que ya están ajustados a esas “regularidades”, de manera que se activan automáticamente ante los correspondientes entornos. Estos Esquemas de Comportamiento Situacional, son innatos o se han modificado y desarrollado a partir de experiencias previas. Y al activarse disparan automáticamente el proceso Interpretación (Emoción->Elección) Decisión que activa el Bucle (Figura 3 ).

Probablemente, el concepto “cognitivo” de Esquema aparece por primera vez en la obra de Emmanuel Kant (1781) “Crítica de la Razón pura” como estructura epistémica a priori. La siguiente aportación se debe al matemático Leibniz (1666) que postula que el pensamiento humano es un tipo de algoritmo matemático. Posteriormente Turing (1937) mostrará que, efectivamente, el comportamiento humano puede ser comparable con una maquina capaz de computar algoritmos, y, finalmente, Zuse (1945) diseña el primer programa de ordenador operativo.

En psicología la primera mención al concepto de Esquema se suele adjudicar a La Gestalt (Leahey, 2013) que plantea que la mente organiza el conocimiento bajo esquemas de buena forma. A continuación está Jean Piaget (1926) , que lo postula como estructuras epistemológicas de conocimiento sobre el funcionamiento del mundo. Casi en la misma época que Piaget, otro autor, Bartlett (1932), en su obra “Recordar” utiliza el concepto. Este autor postula que para retener y recordar información la mente humana utiliza Esquemas, que son organizaciones “esquemáticas” de las situaciones. Otro psicólogo que utilizó el concepto de esquema en su modelo fue Kelley, (1967) que utilizó el concepto de esquema causal que se refiere a la forma en que una persona piensa acerca de las causas en relación con un efecto dado. Finalmente, el concepto de Esquema se ha utilizado en la psicología aplicada (p. ej., Berne, 1964 ; Barlow et al. 2011).

Pero sin duda son Newell and Simon, (1972) con su libro “Human Problem Solving” (que se podría traducir por: “Cómo solucionan los problemas los humanos”) los que introducen la primera definición operativa de Esquema mental. Y lo hacen para desarrollar programas de ordenador “inteligentes”, la llamada “Inteligencia Artificial” (Adarraga y Zaccagnini,1994;Zaccagnini, 1994). Esos programas de Inteligencia Artificial, llamados Sistemas Expertos, fueron los primeros capaces de, por ejemplo, jugar al ajedrez o diagnosticar enfermedades (Newell y Simon, 1972). Para estos autores los “programas mentales” están compuestos de un conjunto articulado de unidades que denominan “sistemas de producción”, y que tienen la forma:

Si se cumple esta CONDICIÓN > Entonces > realizar esta ACCION

Desde la perspectiva pedagógica del Modelo ABeL operativizamos los Esquemas de Comportamiento Situacional (ECSs a partir de ahora), que activan el Bucle, inspirándonos en el modelo de Newell y Simon. Pero añadiendo la motivación, que no aparece en el modelo de esos autores. La “CONDICION” que se ha de cumplir es que se esté en una determinada SituaciónS del entorno. Y la “ACCION” a realizar es utilizar uno de los recursos disponibles en la equipación, el RecursoR, para emitir una determinada conducta. Además, y conectando ambos, añadimos la “NECESIDAD”, que denominamos NecesidadN, y que es la motivación que la persona puede cubrir estando en la SituaciónS de ese Entorno, si utiliza el RecursoR para que se pase de la SituaciónA a la SituaciónC emitida la correspondiente conducta. De manera que planteamos que para que se produzca un comportamiento psicológico, no basta con que se den las circunstancias necesarias, como ocurre en los Sistemas Expertos, sino además hace falta que la persona “quiera” hacerlo. (Figura 3).

Pues bien, utilizando este tipo de ECSs se puede modelar la forma en que la mente puede abordar computacionalmente la tarea psicológica de diseñar un comportamiento adaptativo. En efecto, estos ECSs pueden activarse de tres maneras distintas, para cubrir todas las posibles alternativas del comportamiento adaptativo. La primera, y más evidente, seria (a) que si en un momento dado una persona necesita algo, es decir, se activa la NecesidadN1, la mente con sus ECSs puede identificar computacionalmente La SituaciónS1 en la que se puede cubrir, utilizando el RecursoR1. La segunda (b) es que cuando la mente detecta que está en la SituaciónS1, y usando sus ECSs puede identificar las necesidades que podría satisfacer en esa situación si elige activar los RecursosR1. Incluso estos ECSs pueden utilizarse de una tercera manera (c), cuando se utilicen para modificar el valor motivacional de las cosas en función de los costes, es decir recursos, de que disponga. Si aumentan o disminuyen mis recursos, me podré plantear, o dejaré de plantearme, alcanzar determinadas cosas que resultarían accesibles o lo contrario.

Más aún, los ECSs se pueden encadenar hacia atrás, de manera que si tengo que cubrir la NecesidadN1, que es algo que no puedo conseguir en esta SituaciónS2 en que estoy, convierto en motivación pasar de la SituaciónS2 a la SituaciónS1 en que si pueda aplicar el ECS que mediante el RecursoR1 cubre la necesidadN1. Y, por supuesto, hay que señalar que desde del Modelo ABeL se postula que los ECSs operan en los tres niveles de funcionamiento psicológico. Es decir hay ECSs para los Bucles del cuerpo biológico, para el funcionamiento abstracto-social y para el funcionamiento del Yo consciente.

Finalmente, es importante subrayar que desde el Modelo ABeL postulamos que la estructura de los ECS refleja las leyes del entorno (Figura 3), porque que están diseñados para adaptarse a ellas. De ahí el control que el entrono tiene del comportamiento, ya que primero será en un entorno específico donde se adquieran los ECSs y luego será en otro entorno similar en donde automáticamente se activen.

SEGUNDA PARTE: LA ENSEÑANZA DE LA PSICOLOGIA

Hasta aquí hemos ofrecido una síntesis del Modelo ABeL como meta-modelo pedagógico para describir la perspectiva psicológica en el estudio del comportamiento humano. Ahora bien, la experiencia nos dice que así planteados estos contenidos resultan difíciles de asimilar por las personas que se acercan a la Psicología por primera vez, es decir, los estudiantes, pacientes, clientes, y usuarios en general.

Esta cuestión nos parece muy importante y trascendente. Porque, tal como ya hemos señalado, casi cualquier intervención psicológica, desde la docente a la clínica, pasando por todo el abanico de las actuaciones psicológicas, incluye la necesidad de que la persona sobre la que se interviene comprenda los mecanismos psicológicos con los que la teoría explica y maneja el comportamiento individual humano. Ya que sin esa comprensión la persona no puede ni entender adecuadamente las explicaciones acerca de cómo se genera su comportamiento ni, sobre todo, poner en práctica lo que la Psicología le ofrece como instrumentos para producir los cambios psicológicos deseados en su vida psicológica.

En otras disciplinas ese conocimiento no es necesario. Por ejemplo, en Medicina no es necesario que la persona conozca los procesos fisiológicos que subyacen a las patologías, ni el papel de los principios activos que las tratan para que los tratamientos produzcan su efecto. Una aspirina funciona fisiológicamente tanto si se sabe cómo opera su principio activo, el ácido acetilsalicílico, como si no. En cambio, en toda intervención psicológica, incluidas la no científicas, resulta imprescindible que la persona sobre la que se interviene comparta una serie de nociones psicológicas sobre el funcionamiento de su mente con la persona que ejerce la intervención, para que esta tenga éxito. El caso extremo lo encontramos en el efecto placebo (Oken, 2008), en el que son solo las creencias de la persona, inducidas por el “experto”, las que “psicológicamente” producen un efecto fisiológico.

Y nótese que el efecto placebo no podría ocurrir en ningún otro ámbito de la naturaleza, solo ocurre en mentes humanas. Esto es una característica específica de la tecnología psicológica, que no aparece en otras disciplinas científicas. Para que funcione, la Psicología necesita de la colaboración de su “objeto de estudio”. Y esto es debido claramente a que el comportamiento humano es de base biológica, pero inseparablemente combinada con una construcción cultural del concepto de “persona” que trasciende culturalmente lo biológico. (Vigotsky, 1978 ; Harari, 2013). Por ello planteamos que si en la Psicología Científica se dispusiera de una forma común de presentación pedagógica de los modelos de explicación psicológica para no-psicólogos, cosa que hoy día no existe, se favorecería enormemente su diseminación y su aplicación.

Pero hay un problema. El concepto de mente que maneja la Psicología Científica, del que fundamentalmente hemos hablado hasta aquí al describir el Modelo ABeL, es muy distinto del concepto de mente que manejan las personas en la vida cotidiana. Porque, como indica Chalmers (1996) :

El origen de [este problema] se encuentra en dos conceptos distintos de mente. El primero es el fenoménico. Este es el concepto de la mente como experiencia consciente y el de un estado mental como estado mental conscientemente experimentado (…) El segundo es el concepto psicológico, el concepto de mente como base causal o explicativa de la conducta.

Y la diferencia entre ambas aproximaciones es más que evidente. Como se recordará, definíamos el comportamiento desde la perspectiva de la Psicología Científica como una cadena de interacciones adaptativas, constituidas por conductas observables que los mecanismos de la mente de la persona han diseñado con una intención adaptativa no necesariamente consciente. Y resulta evidente que esta definición no se parece nada a la idea que de su propio comportamiento tiene cualquier persona normal en su vida cotidiana.

La Metáfora de la empresa “Yo S.A.”

Pues bien, para salvar esa distancia, en el Modelo ABeL proponemos el uso de una metáfora para describir la experiencia fenomenológica que todos tenemos de vivir cotidianamente. Como es sabido, el uso de metáforas ayuda mucho al proceso psicológico de comprensión de conceptos nuevos y complejos, al referirlos a fenómenos que ya conocemos (Lakoff y Johnson, 1980; Haid, 2006 pp.16-17).

En concreto, para entender nuestro propio funcionamiento psicológico, proponemos la Metáfora pedagógica de la “Empresa Yo S.A.”. En esta metáfora nos colocamos en la conciencia que toda persona tiene de sí misma. Porque, como señala Chalmers (1996), el fenómeno psicológico más inmediato y obvio para cualquier ser humano, es que al despertar cada mañana, se da cuenta de que existe. Se da cuenta de que es un “Yo” que tiene un cuerpo con el que puede interactuar con el medio material, conceptual, social y cultural que le rodea. Este es el despertar de la “mente fenoménica” (Libet, 2004). De manera que el objetivo psicológico al despertar cada mañana es gestionar la propia vida. Es decir, tratar de sobrevivir y ser lo más feliz posible, cada día. Y esto puede describirse metafóricamente como si se tratara de gestionar una “Empresa”, que soy yo, y que tiene como “misión” vivir mi vida lo mejor posible (hay un precedente de esta idea: Gánem, 2008).

Pues bien, en la metáfora de la Empresa Yo S.A., el Yo consciente es el jefe, el CEO, que dirige la empresa. Lo que también se ha llamado “mente analítica” ( Sadler-Smith, 2008 ), pensamiento lento (Kahneman, 2010 ) o conocimiento declarativo (Anderson, 1983). La mente no consciente son los ejecutivos de la empresa. Son los procesos cognitivos no conscientes (Newell, 1990), que se han llamado “mente intuitiva” (Sadler-Smith, op. cit.), pensamiento rápido (Kahneman, op. cit.) o conocimiento procedimental (Anderson, op. cit.). Y finalmente, el cuerpo sería como los trabajadores. Lo que también se ha llamado la dualidad psicosomático/somatopsíquico, o la Psicología Médica (Asken, 1989).

Así que, lo que nos dice la metáfora, es que al despertar cada mañana podemos plantearnos que mi “Yo consciente”, o sea el CEO, es el encargado de diseñar proyectos de vida y los planes para llevarlos a cabo, al igual que el CEO de una empresa. Una vez que los ha diseñado, se los traslada a los “Ejecutivos” de la mente no consciente, que se ocupan de implementarlos. El Yo consciente, como todo jefe, no hace el trabajo, ni puede hacerlo, pero sí es el responsable de la selección y formación de los que lo hacen y, sobre todo, de supervisar los resultados del trabajo. A continuación, los ejecutivos, es decir, la mente no consciente, diseñan la implementación de los planes, y trasladan órdenes concretas a los “Trabajadores”, o sea a la parte del SN que gestiona el cuerpo, para que ejecuten las acciones necesarias para implementar los planes de interacción material con el medio, es decir, la conducta observable.

Al igual que en una empresa, El Yo consciente, o CEO, puede saber lo que quiere, puede hacer planes y puede llevar a cabo el seguimiento para comprobar si lo consigue o no. Pero no sabe lo que hace la mayor parte de los componentes de su “empresa” para lograrlo. Y por eso hay problemas. Como todos sabemos por experiencia, no siempre logramos que nuestros “ejecutivos” y “nuestros trabajadores” hagan caso al Yo consciente. Y, como también sabemos por experiencia cotidiana, cuando nuestra “empresa” no se comporta como deseamos, las consecuencias pueden ser muy negativas, tanto para mí, como para el entrono que me rodea, especialmente para las personas que me rodean.

En definitiva, la metáfora nos dice que, psicológicamente hablando, vivir es algo así como jugar a gestionar la Empresa Yo S.A. Y por experiencia sabemos que ese juego no es tan fácil como nos gustaría. Tenemos que jugar, porque tenemos que vivir. Pero no sabemos muy bien cuáles son las reglas del juego, o las estrategias que nos permitirán ganar o, por lo menos, no perder demasiado. Normalmente nos falta mucho conocimiento sobre múltiples aspectos del “juego”. No sabemos mucho acerca de cómo funciona nuestro cuerpo y nuestra mente inconsciente, y tampoco acerca del funcionamiento de los tres niveles del Entorno con los que interactúan. Y es precisamente aquí donde entra la Psicología Científica. Su misión, desde la perspectiva del Modelo ABeL, sería investigar científicamente esos fenómenos, para luego traducirlos al lenguaje de la Empresa Yo S.A., de manera que las personas, usando esta metáfora, nos entendamos un poco mejor a nosotras mismas, y al entorno que nos rodea, así como que seamos capaces de entender mejor los instrumentos que la Psicología pone a nuestra disposición para diseñar un comportamiento más eficaz.

Conclusión

Hasta aquí hemos presentado sintéticamente los mecanismos que constituyen la arquitectura y dinámica del Modelo ABeL, y la Metáfora de la Empresa Yo S.A. Tal como indicamos en la introducción, proponemos que estos conceptos se utilicen pedagógicamente para introducir a las personas sin formación psicológica en el campo de la Psicología Científica. Y más concretamente proponemos que se utilice ese meta-modelo para articular los contenidos de los cursos y manuales de Introducción a la Psicología. Pero, como también indicamos en la introducción, en el espacio de un artículo no es posible desarrollar todos los contenidos de un curso introductorio de Psicología. De manera que concluiremos esbozando cómo se propone que sea esa Introducción a la Psicología, ilustrando cómo proponemos que sus contenidos se planteen de manera que resulten más fáciles de entender para los que se inician en el estudio de la Psicología. En concreto los contenidos se agruparía en cuatro grandes bloques que serían:

-

Parte I Introducción: La Psicología Científica e Historia de la Psicología

Parte II Procesos Psicológicos Básicos

Parte III La construcción Psicológica de la Persona

Parte IV El Bienestar Psicológico

Parte I: Introducción

La perspectiva de la Psicología Científica en el estudio del comportamiento humano

Para introducir las dimensiones básicas de la perspectiva psicológica, desde los parámetros del Modelo ABeL, se sugiere empezar por analizar una situación cotidiana utilizando la ya descrita Metáfora de la Empresa Yo S.A. Por ejemplo, haciendo que la persona piense en el momento en que desayuna por las mañanas. Ejemplo que, por cierto, ya utilizó Alan Newell en 1990 (p. 43). En ese momento la persona está realizando varios comportamientos a la vez. Está alimentando su cuerpo, mientras que está mirando el móvil o hablando con alguien próximo, y haciendo planes para el día o la semana. En los tres casos la persona está realizando comportamientos adaptativos, es decir tratando de cubrir determinadas necesidades mediante una interacción con su entorno. Pues bien, estos son los tres planos del comportamiento adaptativo, desde la perspectiva psicológica: el biológico, el conceptual-social, y el de la conciencia y autorrealización. Estos tres planos pueden leerse desde la metáfora de la Empresa Yo S.A., como un CEO que organiza los planes de la empresa, mientras que los ejecutivos y los trabajadores cumplen sus funciones.

A su vez, en cada plano se están desarrollando Bucles de Comportamiento Adaptativo. Todo Bucle se inicia al detectar una necesidad en el contexto que nos encontramos y, mediante determinados procesos, nos lleva a generar una respuesta que pretende cubrirla. En concreto, tenemos en primer lugar el Bucle del plano biológico/trabajadores, en este caso el Bucle de desayunar, para cubrir la necesidad de alimentarse. El CEO es consciente de que tiene hambre, y de que comer sacia el hambre, pero no de los procesos fisiológicos de la alimentación. Incluso es posible que el CEO no quiera comer mucho, para mantener la línea, pero el cuerpo/trabajadores se empeñe en lo contrario. Simultáneamente, la persona está activando otro Bucle en el plano conceptual-social/ejecutivos, que son las habilidades de leer, para ver si nos han llegado ofertas de trabajo al correo electrónico o al WhatsApp. Mi CEO es consciente de que estoy leyendo, y del significado que obtengo del texto, pero no de los procesos cognitivos que subyacen a la lectura comprensiva. Incluso es posible que el CEO haya querido que sus “ejecutivos” aprendan Inglés o Alemán, pero estos se han resistido, de manera que tras tres años intentándolo el CEO haya tenido que darse por vencido. Finalmente, tenemos el bucle del Yo/CEO, en este caso puedo estar penando que necesito un nuevo trabajo, pero que no lo voy a conseguir porque las ofertas exigen dominio del Inglés o el Alemán. Y aquí, a diferencia de los planos anteriores, sí soy consciente de los procesos mediante los que llego a la conclusión de por qué pienso que no voy a lograr los trabajos.

A continuación, se describirán los elementos que la mente necesita manejar para generar esos Bucles de Comportamiento Adaptativo. En concreto, en todos los casos, la mente necesita saber en qué situación está: en la cocina, ante el ordenador, en el medio laboral (Cognición), qué objetivo adaptativo debe tratar de cubrir: alimentarse bien, encontrar ofertas, mejorar laboralmente (Motivación) y con qué recursos cuenta para ello: hábitos alimenticios, habilidades de lectura comprensiva, estrategias de búsqueda de empleo (Equipación). Y combinando estos elementos puede generar los dos pasos del Bucle (1) Interpretar emocionalmente la situación y (2) Decidir qué respuesta elegir. La evaluación de la situación se produce combinando lo que se necesita (Motivación) con la situación en que se está (Cognición). Por ejemplo, quiero desayunar y tengo la comida delante. Con ello se puede llevar a cabo una evaluación de la situación (Emoción) que le indique si va a logar lo que necesita, me animo porque voy a desayunar lo que me gusta (Emoción Apetitiva), o no, me enfado porque sé que acabaré desayunado más de la cuenta (Emoción Aversiva). Y a continuación, combinando lo que necesita (Motivación) con los recursos de que dispone (Equipación) se puede elegir qué es lo mejor que puede hacer para cubrir su necesidad. Por ejemplo, quitar de la vista los donuts, para no comérmelos todos.

Se haría ver, además, que la mente no necesita construir los bucles desde cero cada vez que se enfrenta a una situación, sino que dispone de “programas”, los Esquemas de Comportamiento Situacional, ya diseñados biológicamente o por aprendizaje, que se disparan ante las situaciones correspondientes. En nuestra situación del desayuno, tenemos nuestro “hábito de desayuno” que guiará lo que comamos, nuestro esquema de interpretación lingüística de mensajes que guiará nuestra comprensión de las ofertas de trabajo, y nuestro esquema de valores, que guiará los criterios con los que evaluaremos las ofertas de trabajo; por ejemplo priorizando el sueldo, o el tipo de actividad, o la ciudad en que habrá que trabaja, etc. Y así podemos explicar pedagógicamente que lo que plantea la Psicología Científica es que la mente, equipada con un conjunto estructurado de esquemas de ese tipo desarrollados por la evolución, diseña constantemente el comportamiento con el que pretende adaptarse al medio.

Finalmente, en este apartado de Introducción se haría una referencia a los métodos de la Psicología Científica, explicando su necesidad para garantizar la calidad del conocimiento y su mecánica, de manera que el conocimiento psicológico tenga las máximas garantía de cara a su utilización como instrumento de evaluación e intervención del comportamiento de las personas.

La Historia de la Psicología

Partiremos de señalar que toda Psicología construye un modelo simplificado del comportamiento, tipo Bucle/Esquema. De manera que podemos revisar la historia de la Psicología es términos de los modelos de “Bucles” y “Esquemas” propuestos por distintos autores y escuelas, así como de la forma en que justifican esos modelos. Hay justificaciones no científicas basadas en la racionalidad, la persuasión y la convicción individuales, y otras basadas en la evidencia empírica y las instituciones culturales como la Ciencia. La Psicología Científica pertenece al segundo grupo. Los modelos propuestos por la Psicología Científica han sido el E-E, el E-Rf, el Input-Output, el Neurofisiológico, y más recientemente el Cognitivo-Conductual y el “Emocional”. Además, desde el modelo ABeL proponemos que se utilice la metáfora de la Empresa Yo S.A. para facilitar la comprensión de los distintos modelos que se han utilizado, y se utilizan en la Psicología, y en especial para el propio modelo ABeL con el que pedagógicamente se caracteriza a la actual Psicología Científica.

Parte II: Procesos Psicológicos Básicos

Neuropsicología

En primer lugar, hay que explicar que todo Bucle de Comportamiento Adaptativo se sustenta en el funcionamiento neurofisiológico del S.N. Para su enseñanza, proponemos que se presente como el “hardware” que sustenta al funcionamiento de la mente (Metáfora del Ordenador). En concreto hay que presentar las estructuras que subyacen a cada uno de los tres planos de funcionamiento de la mente, ya mencionados. Ya que su estudio ayuda a identificar los fenómenos que corresponden a cada uno de esos niveles

Psicología Cognitiva

Proponemos que se presente como el conjunto de los mecanismos que le permiten a la mente de la persona disponer de un modelo del funcionamiento (de las leyes) de su entorno, a los tres niveles, de cara a evaluar las situaciones en que se encuentre. Incluiría los métodos de medida de esas capacidades, en términos de Test de Inteligencia y similares. Habría que subrayar que al plano consciente solo aceden los “productos” del sistema cognitivo, pero no los “procesos”. De manera que el CEO de la empresa, sabe dónde está y sabe qué ocurre, pero no necesariamente sabe por qué, ni decir qué procesos cognitivos le han llevado a esos “productos”. Y para entenderlo, lo mejor es precisamente utilizar una “metáfora” o modelo de su propio funcionamiento, y en concreto proponemos la de la Empresa Yo S.A.

Psicología de la Motivación

Proponemos que se presente como el mecanismo que necesita la mente para identificar y jerarquizar las necesidades de la persona, en los tres niveles. Incluiría la identificación y medida de los ECSs básicos de gestión de la motivación que constituyen los diferentes tipos de Personalidad. Sería importante subrayar que el CEO no puede ignorar las necesidades de los otros dos niveles, porque si lo hace se producen graves distorsiones en el comportamiento.

El Aprendizaje

Proponemos que se interprete el aprendizaje como la vía fundamental que tiene la mente para desarrollar la Equipación psicológica. Es decir, son los mecanismos básicos de construcción de hábitos con los que instrumentalmente tratamos de manejar el entorno (Duhigg, 2012), a los tres niveles. Estos mecanismos parten siempre de unas ciertas estructuras o “esquemas” previos, filogenéticamente desarrollados, que se actualizan y amplían mediante la interacción con el entorno. Procesos de “acomodación” y “asimilación” de Piaget (1927). Los procesos de aprendizaje tienen sus leyes propias para cada nivel. Y de nuevo, el CEO ha de tenerlo en cuenta para crear las condiciones para su éxito. De lo contrario nunca logrará aprender.

Parte III: La construcción psicológica de la persona

Proponemos que se plantee que, psicológicamente hablando, una persona es un conjunto articulado de Esquemas de Comportamiento Situacional, ECSs. Y a partir de ahí describir las dos grandes vías de construcción psicológica de la persona.

Psicología Evolutiva

Proponemos que se presente como los procesos de construcción del individuo, mediante los que se actualizan los ECSs innatos que acabamos de mencionar, y se desarrollan nuevos recursos instrumentales respecto de los tres niveles. Es importante describir los diferentes ECSs propios de cada etapa del Ciclo Vital. Porque ayudan al CEO a comprender gran parte del comportamiento propio y de las otras personas.

Psicología social

Proponemos que se presente como los procesos de construcción de la identidad social, mediante los que se actualizan lo ECSs relacionados con la interacción social, en los tres niveles. Así como su medida. Con especial énfasis en las características de las leyes sociales, culturalmente establecidas, a las que deben adaptarse los ECSs. Tanto el CEO, como la sociedad en general, debe ser muy consciente de que determinados modelos y estructuras sociales producen, casi automáticamente, determinado tipo de comportamiento. Siendo muy difícil cambiar de comportamiento mientras la persona se encuentre dentro de un determinado contexto social. Y, por el contrario, facilitando mucho la adquisición de los ECSs deseados, el hecho de ubicarse en los contextos sociales adecuados.

Parte IV: El Bienestar Psicológico

Psicología de la Salud

Proponemos definir el comportamiento saludable como aquel que permite la adaptación al entorno, generando un razonable nivel de bienestar psicológico en la persona y su contexto. Y como comportamiento patológico el que no permite una adaptación armónica al entorno, generando un sufrimiento grave en la persona que lo realiza y/o en su contexto. Evidentemente, desde el Modelo ABeL la adaptación se conseguiría al disponer de ECSs coherentes con el entorno. De manera que para que un ECS sea saludable necesita desarrollarse en un entorno saludable, y hacerlo de forma coherente. Así que, tal como ya hemos señalado, la responsabilidad del CEO es buscar entornos saludables y asegurarse que se desarrollan ECSs ajustados a las características de los tres niveles.

En cuanto a la génesis del comportamiento patológico, probablemente se deba a la utilización de ECS inadecuados. Más concretamente, suponemos que la persona trata de utilizar un ECS “adaptativo” en el sentido de que parece resolver la situación inmediata en que se encuentra la persona. Pero, al mismo tiempo, ese ECS genera una situación conflictiva a medio plazo, que ya no resulta nada adaptativa. Esquemas como, por ejemplo, los que pretenden disminuir la ansiedad mediante estrategias tales como el consumo de substancias psicoactivas, o la emisión de rituales obsesivos, o el comportamiento agresivo, que parecen resolver la situación inmediata, pero generan una nueva situación que nos desborda, produciendo emociones conflictivas a medio y largo plazo. A partir de aquí el Psicodiagnóstico debería describirse como el proceso de detección de las circunstancias que generan emociones “conflictivas”, que ponen de manifiesto que se están utilizando ECSs desadaptados, y la Psicoterapia como en el entrenamiento y desarrollo de ECSs que permitan gestionar adecuadamente dichas emociones (Estévez Gutiérrez, et al., 2015).

Psicología Positiva

Por último, señalar que la Psicología Positiva ha puesto de manifiesto que los procesos afectivos son los más relevantes para alcanzar el Bienestar Psicológico, por encima del dinero, el poder y otros valores similares (Seligman,2003 ; Terry Warner, 2001 ; Zaccagnini, 2002, 2010 ; Gilbert, 2009). Y dado que los ECSs que sustentan el comportamiento, están muy controlados por el entorno en que se generan y disparan, parece evidente que para que las personas desarrollen un comportamiento orientado por el afecto, se necesitaría crear entornos que así lo favorezcan. Por ello, la contribución social de la Psicología consiste en mostrar que tanto el CEO de cada persona, como la sociedad en general, deberían promocionar ese tipo de valores y de entornos de aprendizajes, si es que deseamos construir entre todos un mundo verdaderamente humano.