INTRODUCCIÓN

Si bien es cierto que los progresos desde las primeras aportaciones sobre la Inteligencia Emocional (IE) han sido lentos, en la actualidad la conciencia social sobre la implicación de las emociones está cada vez más presente. Los términos educación emocional e inteligencia emocional han comenzado a formar parte del lenguaje y la comunicación no solo en el contexto educativo sino también en la población general. Y es que, las emociones están presentes de nuestro día a día, siendo una parte integral del bienestar personal que, además, posee capacidad predictiva sobre diferentes aspectos como el aprendizaje o las interacciones interpersonales (Becker et al., 2014).

En el ámbito educativo, ha quedado consolidada la importancia y el impacto de lo afectivo, encontrándose que la adquisición de competencias emocionales aporta múltiples beneficios, tanto para el profesorado como para el alumnado. En éstos últimos, la IE se ha relacionado con mejor salud física y mental (Davis et al., 2019; Fernández-Berrocal y Extremera, 2016; Sánchez-Núñez et al., 2020), disminución de conductas agresivas (Castillo et al., 2013; García-Sancho et al., 2014; Gutiérrez-Cobo et al., 2017), mayor rendimiento académico (MacCann et al., 2020; Sánchez-Álvarez et al., 2020; Usán Supervía y Salavera Bordás, 2019), mayor bienestar psicológico (Di Fabio y Kenny, 2016; Guerra-Bustamante et al., 2019; Sánchez-Álvarez et al., 2016), aumento en conductas prosociales entre los estudiantes (Balluerka et al., 2016; Gómez-Ortiz et al., 2017; Ruvalcaba Romero et al., 2017) y menor consumo de sustancias (García Del Castillo et al., 2013).

Todas estas evidencias manifiestan que la educación emocional ofrece al contexto escolar una herramienta que favorece no solo el bienestar social, afectivo y cognitivo del alumnado, sino también del profesorado. Además, permite dotar a los miembros de la comunidad educativa de las competencias necesarias para hacer frente a las diversas situaciones que se presenten a lo largo del ciclo vital, entre las que se encuentra la toma de decisiones adecuadas, bajo momentos de tensión y estrés, y la regulación emocional, evitando situaciones de ansiedad (Puertas-Molero et al., 2020).

En este sentido, cada vez son más los profesionales de la educación que se atreven a poner en práctica una enseñanza basada en las relaciones interpersonales afectivas, en las que la experiencia emocional y su abordaje tiene cabida en el espacio formativo, descubriendo así el poder y el efecto que tiene no sólo para su bienestar personal sino también para el de su alumnado (Yu et al., 2018). Cuando un docente es capaz de darse cuenta de las emociones que siente su alumnado, no sólo denota interés y preocupación sino también su competencia emocional (Yu et al., 2018). Esto brinda al profesorado la oportunidad de hacer una interpretación alternativa de la situación, en la que no sólo tiene en cuenta la expresión conductual del alumnado, sino también la experiencia emocional que hay detrás de tal manifestación (Jennings y Greenberg, 2009). Sin embargo, muchos de ellos no han sido formados o han tenido una capacitación insuficiente y precaria en cuanto al desarrollo de competencias sociales y emocionales (Palomero Fernández, 2009). Y es que una parte del aprendizaje adquirido en estos términos, como así indica este autor, ha sido a través del proceso socializador en el que han estado envueltos durante su desarrollo personal, como es la familia, el sistema educativo y las relaciones sociales.

Un constructo psicoeducativo, de reciente validación, que se encuentra relacionado con la IE, cuando es entendida como competencia emocional, es el Compromiso Emocional Docente (CED) (Rodríguez, 2018; Kostiv, 2022). Se define empíricamente como un vínculo emocional que establece el/la docente con su alumnado, a partir de una serie de manifestaciones conductuales y verbales que implican afecto y preocupación hacia éste distribuidas en cuatro dimensiones: Proactividad Amorosa, Compasión Docente, Compromiso Instruccional y Afectividad Comunicativa (Kostiv, 2022). Si bien, a la hora de aislar el constructo, se ha utilizado un instrumento con el que los/as docentes se autoevaluaban a la hora de describir el modo en el que se vinculan con el alumnado, lo cual lo situaría en la categoría de característica psicológica general y potencial, más próxima a la concepción de la IE como rasgo de personalidad; se entiende que el Compromiso Emocional Docente, dado su componente claramente conativo-actitudinal, podría ser considerado como una capacidad susceptible de ser entrenada a través de procesos formativos sistemáticos, igual que el resto de competencias emocionales intrapersonales (Bisquerra Alzina, 2005; Bueno García et al., 2005; Fernández-Berrocal y Ruiz Aranda, 2008; Teruel Melero, 2000). Por lo tanto, debe ser entendido como un “saber hacer” socioafectivo del profesorado, en la línea de lo que plantea Gallagher et al., (2019) de enseñar a cómo construir relaciones positivas con los/as estudiantes.

Lo expuesto anteriormente, se relaciona con el para qué de nuestra investigación, en el sentido de que resulta relevante conocer cuáles son las variables que se relacionan con el Compromiso Emocional Docente, de modo que dispongamos del mapa predictivo en el que poder diseñar trayectorias formativas a nivel inicial y continua, para que el profesorado aprenda a vincularse emocionalmente con su alumnado.

Atendiendo a estos aspectos, el objetivo del presente estudio consistió en, por un lado, observar si existen diferencias entre las cuatro dimensiones del constructo en función de las variables psicoeducativas (sexo, edad, años de experiencia docente, etapa educativa y formación en educación emocional) y, por otro lado, realizar una primera aproximación del poder predictivo que tienen las variables psicoeducativas sobre las puntuaciones de las dimensiones del Compromiso Emocional Docente. Dado que se trata de un constructo de reciente validación y de un estudio exploratorio, se omite el planteamiento de hipótesis.

MÉTODO

Participantes

Para la selección de la muestra se realizó un muestreo no probabilístico de tipo intencional. Participaron de manera voluntaria 671 docentes en activo de la Comunidad Autónoma de Canarias. Concretamente, 162 docentes pertenecían a la etapa de educación infantil, 292 docentes a la etapa de educación primaria y 216 docentes a la etapa de educación secundaria. En cuanto al sexo, el 71.6% fueron mujeres y el 28.4% fueron varones, con un rango de edad comprendido entre los 22 y 70 años, y una media de 41.7 años (DT = 10.74).

Instrumentos

Los/as participantes respondieron el Cuestionario de Compromiso Emocional Docente (CUCODE) de Kostiv y Rodríguez (Kostiv, 2022), que tiene como objetivo recoger la percepción que posee el profesorado sobre su capacidad para establecer un vínculo emocional con su alumnado. Se trata de una medida de autoinforme que consta de 14 ítems. Las preguntas apresan posibles maneras de relacionarse, que se concretan en una serie de manifestaciones, de un/a docente a la hora de interactuar con el alumnado. El formato de respuesta es una escala tipo Likert de cuatro niveles, que se responde en base al grado de identificación con cada una de las sentencias (1= me identifico nada, 2= me identifico poco, 3= me identifico bastante y 4= me identifico mucho). Los ítems del cuestionario se agrupan en cuatro dimensiones: 1) Proactividad Amorosa: se refiere a la disponibilidad afectiva que tiene el docente a la hora de relacionarse con su alumnado, es decir, a mostrarse receptivo y afectivo a través de manifestaciones verbales y no verbales; 2) Compasión Docente: hace referencia a la capacidad de los/as docentes para aceptar y perdonar a su alumnado independientemente de sus características o los sucesos en los que se haya visto involucrado; 3) Compromiso Instruccional: describe las actitudes y acciones que realiza el docente para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje; y 4) Afectividad Comunicativa: recoge las expresiones afectivas de carácter verbal y no verbal que mantiene el/la docente cuando se dirige hacia su alumnado. Los valores de consistencia interna para las dimensiones del constructo, utilizando el alfa de Cronbach y el omega de McDonald, fueron los siguientes: Proactividad Amorosa (α =.89, ω=.72), Compasión Docente (α =.72, ω=.63), Compromiso Instruccional (α =.73, ω=.61) y Afectividad Comunicativa (α =.84, ω=.75) (Kostiv, 2022).

Procedimiento

El presente estudio fue planteado como una investigación cuantitativa no experimental de corte transversal, de diseño correlacional y predictivo. Para su realización, se distribuyó el instrumento en dos formatos diferentes. Por un lado, mediante formulario Google remitido al correo electrónico de los diferentes centros educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias solicitando la participación voluntaria del profesorado. Y, por otro lado, se distribuyó en formato papel mediante el alumnado de Grado y una alumna de Máster. Concretamente, el alumnado del 1º curso de Grado de Maestro en Educación Primaria solicitó la participación voluntaria de dos docentes en su visita a un centro educativo; y una alumna del Máster en Psicología General Sanitaria, quien realizó el Trabajo de Fin de Máster en el que incluyó y aplicó el instrumento objeto de estudio a docentes en activo. Previo a cumplimentar el cuestionario, los/as participantes fueron informados del objetivo del estudio y del tratamiento de los datos recopilados con fines educativos.

Análisis estadístico

Los análisis fueron realizados con el programa informático SPSS versión 25. En primer lugar, se realizó un análisis exploratorio de los datos para conocer la distribución de las variables del estudio, en el que se consideró la prueba de Kolmogorov-Smirnov, los valores de asimetría y curtosis y los gráficos Q-Q. Los resultados fueron que las variables objeto de estudio no siguen una distribución normal. En segundo lugar, se aplicaron pruebas no paramétricas con el fin de observar si existen diferencias entre las cuatro dimensiones del constructo en función de las variables independientes utilizadas (sexo, etapa educativa, años de experiencia docente y formación en educación emocional). Y por último, se aplicó la regresión logística ordinal para conocer la capacidad de predicción que tienen las variables psicoeducativas sobre las puntuaciones de los docentes en las dimensiones del Compromiso Emocional Docente, dado el carácter ordinal de la escala. En este caso, las cuatro dimensiones del constructo fueron consideradas como variables dependientes. Al tratarse de puntuaciones discretas, se tomaron como referencia los cuartiles de cada una de las dimensiones para generar las siguientes categorías: se identifica nada, se identifica poco, se identifica bastante y se identifica mucho. Como variables independientes, se utilizaron las variables psiceducativas básicas para la descripción del colectivo del profesorado: sexo (1=mujer, 2=hombre), edad (1= <= 32 años, 2=33-42 años, 3=43-51 años, 4= >52 años), años de experiencia docente (1= menos de 5 años, 2= entre 5 y 10 años, 3= más de 10 años), etapa educativa (1= infantil, 2= primaria, 3= secundaria) y formación en educación emocional (1= si, 2= no). La categorización para la variable edad se estableció a partir de la escala de percentiles. Todas las variables explicativas son categóricas, excepto las variables sexo y formación en educación emocional que son dicotómicas. Para diferenciar el efecto de la covarianza, se ha optado por realizar dos regresiones logísticas ordinales por cada variable dependiente, el sexo por un lado y la formación en educación emocional por otro, ya que en conjunto el modelo no se ajustaba a los datos. Se empleó un nivel de confianza del 95% (significación p< .05) y para hallar los valores Odds-Ratio (OR), se calculó el exponente elevado al valor de cada uno de los estimadores que resultaron significativos. Sólo se expondrán los resultados de los factores que han sido significativos para cada dimensión.

RESULTADOS

Estadísticos descriptivos

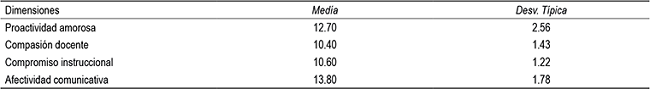

Las medias y las desviaciones típicas para las dimensiones del CED se presentan en la Tabla 1.

Pruebas no paramétricas Kruskal-Wallis

Para la variable sexo, los resultados indican que existen diferencias estadísticamente significativas en las cuatro dimensiones del Compromiso Emocional Docente: Proactividad amorosa (H(1)=67.07, p=.000), Compasión docente (H(1)=11.21, p=.001), Compromiso instruccional (H(1)=10.19, p=.001) y Afectividad comunicativa (H(1)=25.87, p=.000).

Para la variable etapa educativa, los resultados señalan que existen diferencias estadísticamente significativas en las cuatro dimensiones del constructo: Proactividad amorosa (H(2)=259.10, p=.000), Compasión docente (H(2)=71.48, p=.000), Compromiso instruccional (H(2)=23.45, p=.000) y Afectividad comunicativa (H(2)=59.67, p=.000).

Para la variable años de experiencia docente, los resultados indican que sólo existen diferencias estadísticamente significativas en la dimensión Compasión docente (H(2)=5.71, p= .058).

Por último, para la variable formación en educación emocional, los resultados señalan que existen diferencias estadísticamente significativas en las cuatro dimensiones: Proactividad amorosa (H(1)=16.65, p=.000), Compasión docente (H(1)=11.04, p=.001), Compromiso instruccional (H(1)=13.62, p=.000) y Afectividad comunicativa (H(1)=6.72, p=.010).

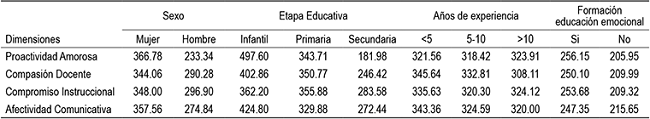

En la Tabla 2 se presentan los valores rango promedio de las cuatro dimensiones y las variables independientes utilizadas (sexo, etapa educativa, años de experiencia docente y formación en educación emocional).

Tabla 2. Valores de rango promedio en las dimensiones del constructo CED en función de las variables estudiadas.

A continuación, se presentan los resultados de los análisis de regresión logística ordinal para cada dimensión del constructo Compromiso Emocional Docente.

Regresión logística ordinal para la dimensión Proactividad Amorosa

Los resultados en la regresión logística ordinal, con la covariable formación en educación emocional, indicaron que las variables explicativas incluidas en el modelo de regresión mejoran el ajuste de los datos, respecto al modelo con solo la constante, al obtenerse un p-valor inferior .05. A su vez, los valores de bondad de ajuste indicaron que el modelo se ajusta adecuadamente a los datos al obtener un p-valor superior a .05 (chi-cuadrado Pearson=141.494, gl=133, p= .291; chi-cuadrado Desviación=145.089, gl=133, p= .223). En cuanto a valores pseudo-r cuadrado, el valor R2 de Nagelkerke estima un 36% la variabilidad en la dimensión Proactividad Amorosa asociada con los factores de predicción.

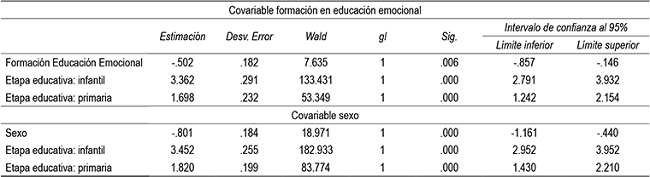

En la Tabla 3 se muestra la estimación de los parámetros del modelo, la prueba de significancia de cada variable independiente y el intervalo de confianza, entre otros. El análisis evidenció que sólo las variables formación en educación emocional, la etapa educativa de infantil y la etapa de educación primaria tuvieron una relación significativa con la dimensión Proactividad Amorosa, al observarse p-valores menores que .05. Los valores OR fueron .60 (e-.502), 28.85 (e3.362) y 5.46 (e1.698) respectivamente. Lo que indica que, el no tener formación en educación emocional reduce un 60% la probabilidad de que un docente pase de una categoría a otra en esta dimensión. En cuanto a la etapa educativa, las puntuaciones de los docentes de la etapa de educación infantil aumentan 28.85 veces en todas las categorías de la dimensión, frente a los docentes de la etapa de educación primaria en el que las puntuaciones aumentan 5.46 veces.

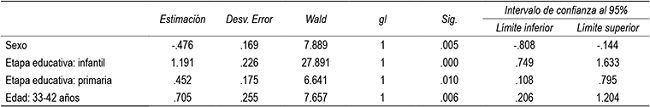

Tabla 3. Estimaciones de parámetros. Dimensión Proactividad amorosa con las covariables: formación en educación emocional y sexo.

Para la regresión logística ordinal, con la covariable sexo, la información del ajuste del modelo presentó un p-valor menor que .05 y unos p-valores de bondad de ajuste superiores a .05 (chi-cuadrado Pearson=120.659, gl=142, p= .902; chi-cuadrado Desviación=137.847, gl=142, p= .583). El valor R2 de Nagelkerke estima un 40.5% la variabilidad en la dimensión Proactividad Amorosa asociada con los factores de predicción.

Los valores de las estimaciones de parámetros, recogidos en la Tabla 3, revelaron que sólo las variables sexo, la etapa educativa de infantil y la etapa de educación primaria tuvieron una relación significativa con la dimensión Proactividad Amorosa (p< .05). Los valores OR fueron .45 (e-.801), 31.56 (e3.452) y 6.17 (e1.820) respectivamente. Lo que indica que, el ser docente hombre reduce un 45% la probabilidad de pasar de una categoría a otra en esta dimensión. En cuanto a la etapa educativa, las puntuaciones de los docentes de la etapa de educación infantil aumentan 31.56 veces en todas las categorías de la dimensión, frente a los docentes de la etapa de educación primaria en el que las puntuaciones aumentan 6.17 veces.

Regresión logística ordinal para la dimensión Compasión Docente

La regresión logística ordinal, con la covariable formación en educación emocional, presentó un p-valor menor que .05 y unos p-valores de bondad de ajuste superiores a .05 (chi-cuadrado Pearson=133.917, gl=133, p= .461; chi-cuadrado Desviación=142.252, gl=133, p= .276). El valor R2 de Nagelkerke estima un 11.5% la variabilidad en la dimensión Compasión Docente asociada a los factores de predicción.

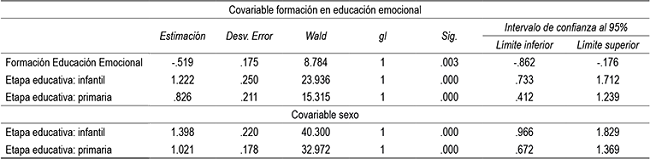

Los valores de las estimaciones de parámetros, recogidos en la Tabla 4, revelaron que sólo las variables formación en educación emocional, la etapa educativa de infantil y la etapa de educación primaria tuvieron una relación significativa con la dimensión Compasión Docente (p< .05). Los valores OR fueron .60 (e-.519), 3.39 (e1.222) y 2.28 (e.826) respectivamente. El no tener formación en educación emocional reduce un 60% la probabilidad de que un docente pase de una categoría a otra en esta dimensión. En cuanto a la etapa educativa, las puntuaciones de los docentes de la etapa de educación infantil aumentan 3.39 veces en todas las categorías de la dimensión, frente a los docentes de la etapa de educación primaria en el que las puntuaciones aumentan 2.28 veces.

Tabla 4. Estimaciones de parámetros. Dimensión Compasión docente con las covariables: formación en educación emocional y sexo.

Para la regresión logística ordinal, con la covariable sexo, la información del ajuste del modelo presentó un p-valor menor que .05 y unos p-valores de bondad de ajuste superiores a .05 (chi-cuadrado Pearson=134.944, gl=139, p= .581; chi-cuadrado Desviación=148.633, gl=139, p= .273). El valor R2 de Nagelkerke estima un 12.4% la variabilidad en la variable Compasión Docente asociada con los factores de predicción.

Los valores de las estimaciones de parámetros, recogidos en la Tabla 4, revelaron que sólo las variables etapa educativa de infantil y etapa de educación primaria tuvieron una relación significativa con la dimensión Compasión Docente (p< .05). Los valores OR fueron 4.05 (e1.398) y 2.78 (e1.021) respectivamente. Lo que indica que, las puntuaciones de los docentes de la etapa de educación infantil aumentan 4.05 veces en todas las categorías de la dimensión, frente a los docentes de la etapa de educación primaria en el que las puntuaciones aumentan 2.78 veces.

Regresión logística ordinal para la dimensión Compromiso Instruccional

La regresión logística ordinal, con la covariable formación en educación emocional, presentó un p-valor menor que .05 y unos p-valores de bondad de ajuste superiores a .05 (chi-cuadrado Pearson=125.783, gl=133, p= .659; chi-cuadrado Desviación=139.293, gl=133, p= .337). El valor R2 de Nagelkerke estima un 7.8% la variabilidad en la dimensión Compasión Instruccional asociada a los factores de predicción.

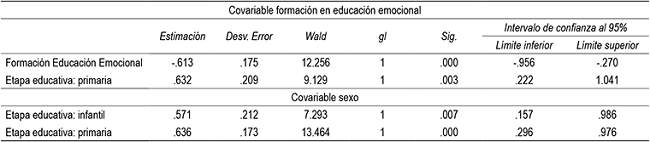

Los valores de las estimaciones de parámetros, recogidos en la Tabla 5, indican que sólo las variables formación en educación emocional y la etapa de educación primaria tuvieron una relación significativa con la dimensión Compromiso Instruccional (p< .05). Los valores OR para las variables que resultaron significativas fueron .54 (e-.613) y 1.88 (e.632). El no tener formación en educación emocional reduce un 54% la probabilidad de que un docente pase de una categoría a otra en esta dimensión y el ser docente de la etapa educativa de educación primaria aumenta 1.88 veces las puntuaciones en todas las categorías de la dimensión.

Tabla 5. Estimaciones de parámetros. Dimensión Compromiso instruccional con las covariables: formación en educación emociona y sexo.

Para la regresión logística ordinal, con la covariable sexo, la información del ajuste del modelo presentó un p-valor menor que .05 y unos p-valores de bondad de ajuste superiores a .05 (chi-cuadrado Pearson=143.243, gl=145, p= .526; chi-cuadrado Desviación=154.610, gl=145, p= .277). El valor R2 de Nagelkerke estima un 5.5% la variabilidad en la variable Compromiso Instruccional asociada con los factores de predicción.

Los valores de las estimaciones de parámetros, recogidos en la Tabla 5, revelaron que sólo las variables etapa educativa de infantil y etapa de educación primaria tuvieron una relación significativa con la dimensión Compromiso Instruccional (p< .05). Los valores OR fueron 1.77 (e.571) y 1.89 (e.636) respectivamente. Lo que indica que, las puntuaciones de los docentes de la etapa de educación infantil aumentan 1.77 veces en todas las categorías de la dimensión, frente a los docentes de la etapa de educación primaria en el que las puntuaciones aumentan 1.89 veces.

Regresión logística ordinal para la dimensión Afectividad Comunicativa

A pesar de que la información sobre el ajuste del modelo, para la regresión logística ordinal con la covariable formación en educación emocional, arrojó un p-valor inferior .05, los valores de bondad de ajuste indicaron que el modelo no se ajusta adecuadamente a los datos (chi-cuadrado Pearson=160.897, gl=133, p=.050; chi-cuadrado Desviación=164.363, gl=133, p= .034), lo que impide continuar con una correcta interpretación de los resultados del modelo de regresión para la dimensión Afectividad Comunicativa.

Sin embargo, los resultados para la regresión logística ordinal con la covariable sexo, si procede para su interpretación al obtenerse un p-valor menor que .05 en la información de ajuste del modelo y unos p-valores de bondad de ajuste superiores a .05 (chi-cuadrado Pearson=167.363, gl=145, p= .099; chi-cuadrado Desviación=164.381, gl=145, p= .129). El valor R2 de Nagelkerke estima un 10.9% la variabilidad en la dimensión Afectividad Comunicativa asociada con los factores de predicción.

Los valores de las estimaciones de parámetros, recogidos en la Tabla 6, revelaron que las variables que tuvieron una relación significativa con la dimensión Afectividad Comunicativa (p< .05) fueron el sexo, etapa de educación infantil, etapa de educación primaria y la edad (33-42 años). Los valores OR fueron .62 (e-.476), 3.29 (e1.191), 1.57 (e.452) y 1.92 (e.705) respectivamente. Lo que indica que, el ser docente hombre reduce un 62% la probabilidad de pasar de una categoría a otra en esta dimensión. En cuanto a la etapa educativa, las puntuaciones de los docentes de la etapa de educación infantil aumentan 3.39 veces en todas las categorías de la dimensión, frente a los docentes de la etapa de educación primaria en el que las puntuaciones aumentan 1.57 veces. Y el ser docente con un rango de edad entre 33 y 42 años aumenta 1.92 veces las puntuaciones dentro de las categorías de la Afectividad Comunicativa.

DISCUSIÓN

Nuestros resultados han mostrado que, por un lado, existen diferencias en las cuatro dimensiones del Compromiso Emocional Docente en función de las variables sexo, etapa educativa y formación en educación emocional; y, por otro lado, estas tres variables parecen predecir la variabilidad de las puntuaciones en las diferentes categorías de las dimensiones Proactividad amorosa, Compasión docente y Compromiso instruccional.

Concretamente, para la variable sexo, atendiendo a los valores de rango promedio de la Tabla 2 se puede observar que las mujeres obtienen una puntuación mayor en todas las dimensiones del constructo, siendo la dimensión Proactividad Amorosa en la que se aprecia mayor diferencia entre mujeres y hombres. Esto se puede relacionar con que, de manera general, las mujeres presentan mayores niveles de IE que los hombres (Gartzia et al., 2012; Llorent et al., 2020). Las mujeres tienen mayor facilidad para sentir y expresar los sentimientos de forma adecuada (atención emocional), frente a los hombres que muestran mayor facilidad para regular sus estados emocionales (reparación emocional) (Carreteo y Nolasco, 2016; Fernández-Berrocal y Extremera, 2003; Molero et al., 2010). Algunos de estos autores, indican que las diferencias que se dan en algunos componentes de la IE se deben más a la identidad de género y no al sexo, ya que es algo más cultural que biológico (Carreteo y Nolasco, 2016; Martínez-Marín y Martínez, 2016). Por lo tanto, teniendo en cuenta la identidad de género, las mujeres tienden a identificarse en mayor medida que los hombres con rasgos de expresividad tales como la sociabilidad, la atención a las necesidades de los demás, la empatía o la sensibilidad (Gartzia et al., 2012).

En lo que respecta a la etapa educativa, los docentes de educación infantil se comprometen más emocionalmente que los docentes de educación primaria y secundaria, al obtener mayor puntuación en todas las dimensiones del CED. Y a su vez, los docentes de la etapa de educación primaria tienden a comprometerse más emocionalmente que los de la etapa de educación secundaria (ver Tabla 2). Estos datos podrían relacionarse con algunos estudios previos que han demostrado un aumento en el conflicto y una disminución en la cercanía en la relación profesor-alumno desde educación infantil hasta el último curso de educación primaria (Jerome et al., 2009; O'Connor, 2010). Lo cual concuerda con el estudio de Ulmanen et al. (2016), quienes observaron que el alumnado de primaria se encontró más involucrado emocionalmente en la relación profesor-alumno frente al alumnado de secundaria, pero esta relación fue debilitándose hacia finales de la etapa de educación primaria. Otros estudios, a nivel de formación inicial docente, encontraron que los futuros docentes de educación infantil muestran mayores niveles de autorrealización y crecimiento socio-personal y reconocen una mayor importancia de las características relacionadas con la IE frente a los futuros docentes de educación primaria (Cejudo y López-Delgado, 2017, López Hernáez y Sabater Fernández, 2019).

En cuanto a la capacitación en educación emocional, los docentes que tienen formación se identificaron en mayor medida con todas las dimensiones del CED que quienes no disponen de ella (ver Tabla 2). En este sentido, los autores Jennings y Greenberg (2009) destacan la importancia del bienestar docente y sus competencias socioemocionales para promover relaciones profesor-alumno positivas, un manejo efectivo en el aula y la implementación efectiva de contenidos emocionales. Además, una variable clave que garantiza el éxito de la aplicación de los programas de educación emocional es que los docentes crean y sientan que lo que enseñan tiene utilidad práctica y relevancia social, tal y como referencia Extremera et al. (2016). Esto podría explicar el motivo por el cual los docentes con formación en educación emocional se identifican en mayor medida con las expresiones y acciones que configuran el CED, frente a los/as docentes que aún no se han formado en aspectos socioemocionales. Por tanto, estos datos ratificarían el carácter competencial del constructo, una vez que se ve potenciado por la formación que reciban los docentes en el ámbito de la educación emocional.

A nivel predictivo, la edad y los años de experiencia no pronostican que se puedan manifestar las dimensiones asociadas al CED (p>.05). En cambio, tres de las dimensiones del constructo se relacionan en clave predictiva con las variables sexo, formación educación emocional y etapa educativa. Es en el caso de la dimensión Afectividad Comunicativa donde existe una relativa discrepancia, el modelo solo se ajusta para la variable sexo y no para la formación en educación emocional.

Hay que advertir que, si bien el modelo extraído a partir de las regresiones logísticas señala que estas variables son relevantes a la hora de predecir el grado de manifestación de las dimensiones del constructo, solo en el caso de la Proactividad Amorosa el porcentaje de variabilidad explicada es relevante (40% y 36%). Para el resto de los factores constituyentes del CED, aun existiendo relaciones significativas con ser hombre o mujer, tener o no formación en educación emocional e impartir docencia en una determinada etapa educativa; el porcentaje de variabilidad explicada es inferior al 13%.

Estos datos se relacionan con lo obtenido en Kostiv (2022), ya que es la dimensión Proactividad Amorosa la que concentra el 20.20% de la proporción de varianza del constructo estudiado. De tal modo que podemos decir que la disponibilidad afectiva que tiene el docente a la hora de relacionarse con su alumnado, es decir, a mostrarse receptivo y afectivo a través de manifestaciones verbales y no verbales; es la que constituiría el núcleo del Compromiso Emocional Docente y es por lo que las variables del modelo se tenderían a relacionar predictivamente de forma más relevante con este factor.

Sin desestimar la significación de la relación de las variables sexo, formación en educación emocional y etapa educativa donde se ejerce la docencia, con la Compasividad Docente, el Compromiso Instruccional y la Afectividad Comunicativa; estas dimensiones no serían tan definitorias a la hora de relacionarse con las variables predictivas seleccionadas, por lo que habría que suponer que serían otras las que influyen de manera más directa para que un docente manifieste su compromiso emocional con el alumnado con cualidades más asociadas a esos otros componentes del constructo.

Es importante advertir que, tanto la edad como los años de experiencia, parecen no tener capacidad predictiva en el modelo extraído en nuestro estudio, lo cual resulta relevante en cuanto que, estas variables no influirían a la hora de que un docente manifieste su compromiso emocional con su alumnado. Por tanto, este hallazgo nos refiere a que la interacción afectiva profesor-alumno parece no depender de la cantidad de tiempo que acredite el docente, sino a la cualidad y el modo en el que se establece esa conexión emocional. Porque son las variables de corte más cultural (el género), profesional (la etapa educativa) y formativas (la capacitación en educación emocional) las que sí afectarían para que el profesorado tenga mayor predisposición a vincularse emocionalmente con quienes ayuda a aprender. Lo que nos abriría un conjunto de posibilidades para favorecer en el colectivo docente la adquisición de competencias emocionales asociadas al denominado Amor Educativo Competente (Rodríguez, 2018).

A efectos de continuidad de esta línea de investigación, creemos que los procedimientos estadísticos utilizados, dada la cualidad ordinal de la escala como la distribución de la muestra, deberían ser complementados con otros análisis paramétricos con mayor potencial explicativo, como puede ser un análisis multivariante de varianza o una regresión lineal múltiple. Como también podría ser interesante contrastar estos resultados cuantitativos con otros obtenidos a través de una metodología cualitativa en la que poder profundizar en los discursos que realizan los docentes cuando se refieren al modo en el que se vinculan emocionalmente con su alumnado. A su vez, de cara a interpretar los resultados, hay que tener en cuenta la modalidad del instrumento CUCODE al tratarse de un autoinforme. En cuanto a la variable años de experiencia docente, sería interesante contrastar los rangos establecidos con otros estudios previos. Por último, hay que destacar que la principal fortaleza del estudio es el tamaño de la muestra utilizada, lo que permite extrapolar los datos a la población objeto de estudio.