La violencia contra las mujeres en la pareja es uno de los problemas más graves a los que se enfrenta la sociedad actual por la trascendencia de las consecuencias personales, familiares, sociales y jurídicas que produce. Es por ello que su investigación, principalmente con fines de prevención, supone un objetivo prioritario a nivel mundial debido a la importancia global que supone este problema de salud pública (Ferrer-Pérez y Bosch-Fiol, 2019).

La violencia contra la mujer comprende cualquier acto de violencia como forma de discriminación y como acto que tiene diversas consecuencias o perjuicios, bien sea a través de comportamientos visibles (violencia física y/o sexual) o a través de conductas más sutiles (violencia psicológica, emocional o económica), reconociéndose así como un problema social (Pastor-Gosálbez et al., 2021) y suponiendo, tal y como plantea la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, un obstáculo para lograr los objetivos de igualdad y desarrollo de la sociedad y una violación de los derechos humanos y las libertades (LO 1/2004). Esto supone que se estén desarrollando diversas medidas y estrategias a distintos niveles (psicoeducación con adolescentes y jóvenes e intervención con víctimas y agresores; Salas-Cubillos et al., 2020), principalmente intervenciones con maltratadores. En este sentido, en España, el Programa Contexto (para más información acudir a Lila et al., 2010), gracias al cual se hace posible esta investigación, sería un ejemplo de este tipo de iniciativas.

El fenómeno de la violencia contra la mujer ha intentado ser explicado por diferentes enfoques que han ido evolucionando con el tiempo. A día de hoy, hay cierto consenso en considerar que la problemática debe abordarse a través de un modelo multicausal (Jiménez y Guzmán, 2015). Uno de los más aceptados para explicar los factores de protección y riesgo, de forma específica en el estudio de la violencia contra la mujer, es el modelo ecológico de Heise (1998). Heise propone un marco explicativo afirmando que no existe una sola causa sino una interacción de factores que operan en distintos niveles. En tal sentido, se debe considerar la interacción entre la persona y su entorno abordando todos los sistemas donde se desarrolla, debiendo contemplar: factores individuales (ausencia o presencia de características del individuo como, por ejemplo, el consumo de sustancias o haber sufrido maltrato infantil), factores que actúan en el ámbito familiar (por ejemplo, el control del hombre sobre la economía y los bienes o diferencias de poder dentro de la pareja), factores que actúan en el ámbito comunitario (relacionados con las leyes propuestas, el aislamiento de las mujeres o el papel de los medios de comunicación) y factores que actúan a nivel sociocultural (relacionados con los valores y que podrían apoyar una desigualdad de género histórica o el concepto de masculinidad vinculado a la dominación y la fuerza).

Teniendo en cuenta este modelo holístico se han realizado estudios intentando concretar los factores o definir los rasgos precisos que señalan al maltratador, sin éxito, pues parece ser que los agresores conforman un grupo bastante heterogéneo y no es posible ofrecer un perfil específico (Huertas, 2020; Rodríguez-Espartal, 2013). A pesar de ello, sí se han encontrado características psicológicas comunes. Así, Menéndez et al. (2013), a través de la revisión de diferentes investigaciones realizadas en España sobre malos tratos a mujeres, ofrecen algunos indicadores frecuentes, entre ellos, abuso de sustancias -principalmente alcohol-, sintomatología depresiva o antecedentes de violencia y agresividad. En este sentido es importante diferenciar entre una persona que tiende, de manera continuada, a mostrar comportamientos agresivos en la mayoría de sus respuestas (agresividad-rasgo) de aquellas en las que la agresividad se activa en un momento determinado (agresividad-estado; Martín, 2020). En particular, lo observado en maltratadores son niveles altos en la dimensión agresividad-estado -como estado emocional- encaminada al control hacia la pareja (Menéndez et al., 2013). Cantillo-Cordero y Moreno-Manso (2020) señalan que en la violencia contra la mujer es fundamental el componente emocional, pues la inteligencia emocional y la empatía son aspectos que influyen en el desarrollo de la personalidad y en las relaciones sociales. Echeburúa et al. (2022) remarcan la importancia de la dependencia emocional en los hombres maltratadores. En ese marco, cabe contextualizar la dependencia emocional como un comportamiento desadaptativo relacionado con el imperativo de compensar una necesidad de afecto (López y Moral, 2020). Echeburúa y Amor (2016) señalan también ciertas dimensiones de personalidad que suelen estar implicadas en conductas violentas, entre ellas sentimientos de amenazas sobre su persona, impulsividad y falta de regulación emocional. De igual forma, otras investigaciones destacan algunas alteraciones psicológicas y emocionales que suelen estar presentes, como la falta de control sobre la ira, déficit de habilidades de comunicación, baja autoestima (Loinaz et al., 2012) depresión y ansiedad (Echeburúa et al., 2022).

Ahora bien, no existiendo un perfil concreto se puede advertir que los estudios resaltan la importancia del componente emocional. El control emocional afecta a la inhibición de las respuestas agresivas (Liévano-Parra, 2013). A este respecto, la revisión sistemática de Milozzi y Marmo (2022) pone al descubierto la relación entre apego y regulación emocional. De este estudio se desprende que los lazos afectivos con los progenitores durante la infancia tienen repercusiones en el tipo de apego desarrollado y en la autorregulación emocional o control de impulsos en la adultez. El apunte de una correlación entre apego inseguro (cuando la conducta paterna es mayoritariamente de rechazo y el niño se encuentra constantemente en estado de miedo o incertidumbre) y la desregulación emocional, revela la necesidad de contemplar esta variable como factor de riesgo en la violencia contra la mujer. Idea que se ve reforzada por los resultados de los estudios de Momeñe y Estévez (2018) y Muñiz-Rivas et al. (2019), donde se muestra que los procesos de apego y los estilos de crianza podrían influir sobre la violencia de pareja. Este planteamiento no es novedoso, pues ya lo señalaba el siglo pasado Bowlby (1998, citado en Ortiz-Granja et al., 2019). Bowlby, autor reconocido por teorizar sobre el llamado apego, determinaba la importancia del vínculo familiar en el desarrollo psíquico y en la forma de relacionarse con el otro. Esta relación se confirma tras la revisión de Barroso (2014), donde se constata que el estilo de apego influye en los procesos de elección de pareja.

Tomando como referencia la teoría de Bowlby, la violencia de pareja podría deberse a un ajuste distorsionado de la conducta de apego desarrollada durante los primeros años de vida. El ajuste distorsionado al que se refiere este autor es el que hoy en día se conoce como apego inseguro y el que, como se comentó, se está relacionado con los agresores de pareja y con dificultades en el desarrollo emocional (inestabilidad emocional) y social (ansiedad ante el rechazo; Pimentel y Pía, 2017). Aguirre-Burneo y Toledo-Sisalima (2021) concluyen que existe una correlación negativa entre el clima social familiar y las actitudes hacia la violencia de género, específicamente en la subescala de conflicto, lo que significa que, a mayor conflicto, mayor aceptación hacia actitudes de violencia de género. En esta línea, se ha desarrollado la teoría de aceptación-rechazo parental, que explica los factores asociados con el ajuste psicológico del adulto en la vida cotidiana, observando la relación afectiva del adulto cuando era niño con sus padres o tutores, y la implicación de estos con su hijo durante la infancia. Se diferencian dos dimensiones que definen la conducta parental: la aceptación y el rechazo (Rohner, 2021). Las conductas afectivas de los padres tienen efectos preventivos de conductas desadaptativas en los hijos y estimulan el desarrollo positivo mejorando el ajuste psicosocial de los hijos, constituyendo un requisito previo para la salud mental (Momeñe y Estévez, 2018). La teoría de aceptación-rechazo parental intenta predecir y explicar la socialización y el desarrollo de las personas a partir de las relaciones interpersonales que mantienen especialmente con los padres según estas dimensiones. Se entiende como aceptación la calidez física y verbal, afecto y amor que dan los padres a sus hijos. Por su parte, se define el rechazo como la ausencia o retirada significativa de estas conductas. La teoría predice que existe una relación entre el rechazo de los padres y el desarrollo de un conjunto de características de la personalidad que llevan a la persona hacia un desajuste psicológico y social (Rohner y Carrasco, 2014).

El estudio de Park y Kim (2018), cuyo objetivo fue analizar la relación de la percepción de afecto u hostilidad recibido con una conducta violenta en las relaciones de noviazgo, concluía que la hostilidad y una percepción de ausencia de apoyo emocional estaban vinculadas de forma positiva con estos comportamientos, mientras que una relación cálida y una percepción de apoyo positiva se vinculaban negativamente. Por su parte, el estudio de Rohner y Carrasco (2014) señala que los adultos que manifiestan una mayor percepción de haber sufrido rechazo parental en la infancia presentan un malestar emocional que se traduce en agresión, hostilidad y sentimientos de resentimiento e ira. Las experiencias de rechazo continuadas podrían llevarles a desarrollar cierta insensibilidad o falta de respuesta emocional, incrementando su dificultad tanto para expresar cariño a los demás, como para aceptar el cariño de los otros, convirtiéndose en ocasiones en círculo de violencia, problemas de relación, una mayor predisposición a tener problemas de conducta y alteraciones psicológicas y a involucrarse en conductas adictivas como uso de drogas o abuso de alcohol.

También hay evidencia de que el rechazo paterno, frente al materno, está mayormente asociado con una amplia gama de resultados de desarrollo negativo como problemas cognitivos, emocionales y conductuales (Khaleque, 2015). El dolor producido por el rechazo crónico genera un conjunto específico de disposiciones emocionales desreguladas (es decir, desajuste psicológico) que pueden impedir que los infantes aprendan estrategias de regulación emocional adaptativa y tiende a disminuir la capacidad de los niños para hacer frente a las emociones (Khaleque y Rohner, 2012). Los estudios actuales revelan que los niños que se sienten rechazados por el padre tienden a mostrar más desajustes (Carrasco et al., 2019). La evidencia sugiere que el rechazo paterno está implicado en una constelación de disposiciones de personalidad que constituyen índices de desajuste psicológico, tales como hostilidad/agresión, dependencia/defensiva independencia, autoestima negativa, autosuficiencia negativa, inestabilidad emocional, falta de respuesta emocional, cosmovisión negativa y mayor consumo de sustancias (Koşar, 2021). En tal sentido, se ha señalado el consumo de alcohol como potenciador de la violencia contra las mujeres (Catalá-Miñana et al., 2013; Redondo y Graña, 2015). Parece ser que cuando los hombres están bajo sus efectos ejercen violencia hacia su pareja en mayor proporción que estando sobrios (Llopis et al., 2014). La revisión de incidentes durante el confinamiento del COVID-19 de Bueno-Ayala (2021) confirma que el aumento de conductas violentas contra la mujer está relacionado con el incremento de la frecuencia en consumo de alcohol.

Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos se plantea la pregunta que motiva esta investigación: ¿influye la percepción de afecto u hostilidad recibido en la niñez en el desarrollo de determinadas conductas (violencia hacia las mujeres, consumo de alcohol, impulsividad, ansiedad o ira) en la adultez? En este sentido, el objetivo de este trabajo es doble. Por un lado, analizar la relación entre la calidad de los lazos afectivos (de padre y madre) establecidos durante la infancia y las manifestaciones violentas en la edad adulta contra la pareja, tomando como muestra a varones condenados por violencia de género. Por otro, analizar las variables (ansiedad, depresión, ira, impulsividad, autoestima y consumo de alcohol) que han sido señaladas desde la literatura científica como habituales dentro del perfil de los hombres que ejercen violencia contra las mujeres, a fin de observar si existen diferencias en relación a la calidad de los lazos afectivos percibidos.

Se considera que este análisis puede resultar interesante ya que en la actualidad el estudio de tipologías o perfiles de personalidad complementa las líneas de investigación que posibilitan anticipar, predecir y/o prevenir las conductas futuras (evaluación y gestión de riesgo, reincidencia o implicaciones para una intervención eficaz) del agresor. Los análisis pueden indicar si la calidad de los lazos afectivos establecidos durante la infancia guarda relación con la existencia de un determinado perfil de personalidad en el agresor, pudiendo incorporar este factor a los instrumentos de detección temprana de la violencia de género.

La hipótesis de partida es que la calidad de los lazos afectivos en la infancia puede asociarse a manifestaciones de violencia contra la mujer y al desarrollo de características individuales concretas. Por tanto, se plantean varias hipótesis: la primera, que los hombres que ejercen violencia contra las mujeres tendrán una percepción menor del afecto y apoyo emocional recibido en su infancia; la segunda, que la percepción del rechazo parental está relacionada con mayor impulsividad, ansiedad e ira y con un nivel bajo de autoestima; y la tercera, que la percepción negativa sobre la calidad de afecto percibido durante la infancia se relaciona con mayor consumo de alcohol.

Método

Participantes

La muestra estuvo formada por 107 hombres en tratamiento sustitutorio penal, condenados por violencia contra la mujer, remitidos por Servicios Sociales Penitenciarios para participar en un programa de intervención. Ninguno de ellos tenía cargos penales anteriores y su pena era menor de dos años de prisión. La edad media fue de 40 años (DT = 11.35) con un rango comprendido entre 18 y 70. El 76.63% era español, el 35.51% se encontraban casados y el 33.64% divorciados. Respecto a su convivencia, el 21.49% vivían solos y el 19.62% con su mujer e hijos. El 52.33% de los participantes estaba en paro.

Instrumentos

Parental Acceptance-Rejection Questionnaire (PARQ; Rohner et al., 1978). Este autoinforme permite obtener, de forma retrospectiva y a partir de los recuerdos de quien lo completa, la percepción del grado de aceptación o rechazo que sintieron por parte de sus padres durante la infancia. Mide cinco dimensiones a través de 66 ítems en escala Likert (siempre = 4, muchas veces = 3, pocas veces = 2 y nunca = 1). La dimension calor/afecto tiene 20 ítems (un ejemplo sería: “Mi madre me hace saber que me ama”). La dimension hostilidad/agresión (Me pegaban o amenazaban cuando hacía algo mal”) está integrada por 15 ítems. La dimensión indiferencia/negligencia cuenta también con 15 ítems (“Mi padre/madre me ignora sin que yo haya hecho nada para ello”). La dimensión rechazo indiferenciado (“Mi padre/madre no me quiere/realmente”) tiene nueve ítems y la dimensión sobre control psicológico (“Mi padre/ madre quiere controlar todo lo que hago”) está configurada por siete ítems. Los coeficientes de consistencia interna medidos mediante alfa de Cronbach son los siguientes. En el caso del padre: Cariño/afecto (α = .9), Rechazo indiferenciado (α = .63), Hostilidad/agresión (α = .65) e Indiferencia/negligencia (α = .69). Respecto a la madre, los índices son: Cariño/afecto (α = .85), Rechazo indiferenciado (α = .71), Hostilidad/agresión (α = .58) e Indiferencia/negligencia (α = .68).

Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT; versión española validada por Contel et al., 1999). Este test ofrece información sobre el nivel de uso de alcohol a partir de la respuesta de diez preguntas sobre consumo a las que el sujeto debe responder en una escala Likert de 4 puntos, donde 0 supone nunca y 4 a diario o casi a diario. Un ejemplo de pregunta sería “¿Con que frecuencia consume alguna bebida alcohólica?”. La consistencia interna (α Cronbach) fue de .74.

Centre for Epidemiologic Studies Depresion Scale (CEDS-7; Herrero y Gracia, 2007). Esta escala es una versión breve del CES-D creada en 1977. Su propósito es evaluar si existen síntomas depresivos en personas sin diagnóstico. La escala presenta siete preguntas sobre sentimientos y acciones realizadas durante la última semana antes de la aplicación. Se ofrecen cuatro tipos de respuestas: 0 = rara vez o nunca; 1 = pocas veces o alguna vez; 2 = un número considerable de veces; 3 = todo el tiempo o la mayoría. Un ejemplo de ítem sería “Me sentí triste”. Consistencia interna (α Cronbach) de .88.

Escala de Autoestima deRosenberg (EA-Rosenberg 1989). Instrumento compuesto por 10 ítems (cinco planteados en forma negativa) diseñado para evaluar la satisfacción que el sujeto tiene consigo mismo. Las respuestas se ofrecen a través de una escala Likert que va desde 1 (muy en desacuerdo) a 4 (muy de acuerdo), siendo un ejemplo de ítem “Creo que tengo algunas cualidades buenas”. La consistencia interna de la escala fue .78.

Escala de Impulsividad (EI; en su adaptación al castellano Rubio et al., 1988). Cuestionario autoadministrado de 15 ítems para evaluar la impulsividad como reacción inmediata. Las preguntas están dirigidas a la capacidad de planificación, la forma de reaccionar ante determinadas situaciones y al control del comportamiento y las emociones. Se proponen cuatro opciones de respuesta: nunca, a veces, a menudo y casi siempre. Un ejemplo de ítem sería “¿Planea cosas con anticipación?” La fiabilidad mediante la prueba α de Cronbach fue de .7.

Inventario de Expresión de ira estado/rasgo (STAXI-2; versión española de Miguel-Tobal et al., 2001). Este inventario autoadministrado se compone de 49 ítems que evalúan las características y componentes de la ira a través de escalas y subescalas. Para esta investigación se utilizó la tercera escala, que mide el índice de expresión de la ira de forma global a partir de los ítems procedentes las dos subescalas de expresión y las dos de control. “Digo barbaridades” sería un ejemplo de ítem. La propiedad psicométrica de esta escala tiene un α de Cronbach de .83.

Inventario de Ansiedad Estado/Rasgo (STAI; adaptación española de Buela-Casal et al., 2015). Cuestionario autoadministrado que evalúa, a través de 40 ítems, la ansiedad desde sus dos facetas (20 ítems para cada una): ansiedad como estado (A/E), como un estado emocional puntual, y ansiedad como rasgo (A/R), como una propensión más o menos estable. La escala de respuesta se presenta en formato Likert. La ansiedad-estado va de 0 (nada) a 3 (mucho), mientras que la ansiedad-rasgo va de 0 (casi nunca) a 3 (casi siempre). “Estoy tenso” sería un ejemplo de la primera escala y “Soy feliz” de la segunda. La consistencia interna oscila entre .9 y .93 en A/E y entre .84 y .87 en A/R.

Procedimiento

En noviembre de 2006 surge en la provincia de Valencia, a raíz de una colaboración entre la Dirección del Centro de Inserción Social de Picassent (Valencia), los Servicios Sociales Penitenciarios y un equipo de investigación del Departamento de Psicología Social de la Universidad, el Programa Contexto, con el objetivo de ofrecer un tratamiento psicosocial a los hombres penados por violencia de género (Lila et al., 2010). El programa se establece desde tres enfoques: intervención, formación e investigación. La recogida de datos se posibilitó desde este último, dado que una de las autoras pertenecía en ese momento al grupo de investigación. Los penados remitidos desde los Servicios Penitenciarios acudieron a los despachos ubicados en la Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia para completar los instrumentos de evaluación. El propio programa está estructurado en tres fases y la primera de ellas (evaluación) consiste en la aplicación de pruebas estandarizadas. Las autoras del estudio plantearon la investigación al grupo de investigación que dirigía el programa y juntos se decidió qué instrumentos podrían arrojar nueva luz sobre factores a tener en cuenta, decidiendo finalmente medir la influencia del rechazo parental. A los instrumentos programados se añadió entonces el PARQ. La aplicación tuvo lugar de forma grupal. Antes de ello se les explicó el programa y la investigación, solicitando por escrito su consentimiento y garantizando la confidencialidad.

Análisis de datos

Para llevar a cabo el primer objetivo se realizó un análisis de conglomerados (AC), técnica multivariante que permite clasificar a los sujetos en grupos homogéneos a partir de las puntuaciones de los participantes, en este caso, en las dimensiones del PARQ: percepción de calor/afecto, agresión/hostilidad, negligencia/indiferencia, rechazo indiferenciado y percepción de control psicológico, tanto para el padre como para la madre por separado.

Para realizar el análisis de conglomerados se utilizó el método jerárquico, se seleccionó y calculó la distancia euclídea al cuadrado y se empleó el método de conglomeración de Ward (1963) para definir la estructura jerárquica de los datos. Se utilizaron los contrastes llamados comparaciones múltiples post-hoc (o a posteriori) mediante un análisis Bonferroni para saber qué media difería de otra, y se comprobó que los criterios de homogeneidad y normalidad eran significativos. También se midieron, a través de eta cuadrado parcial (η2), los tamaños de efecto (véase Tabla 2). Una vez definidos los dos conglomerados (aceptación y rechazo) se procedió a comprobar si había diferencias significativas en las dimensiones del PARQ. Para ello se realizó un MANOVA, utilizando como variables dependientes las cinco dimensiones (calor/afecto, agresión/hostilidad, negligencia/indiferencia, rechazo indiferenciado y control psicológico) en la percepción del padre y de la madre por separado.

Para la identificación de diferencias entre los maltratadores de cada clúster, en función de las variables individuales (ansiedad, depresión, ira, impulsividad, autoestima, consumo de alcohol y tipo de violencia) se realizó, en primer lugar, la prueba de Levene para evaluar la homocedasticidad de los dos grupos. Tras poner a prueba la hipótesis y confirmar la igualdad de varianzas se realizaron las pruebas paramétricas de t de Student, midiendo también el tamaño de efecto a través de la prueba d de Cohen (véase Tabla 3). Los análisis se realizaron empleando el programa estadístico SPSS versión 28 (IBM Corp, 2021).

Resultados

En la Tabla 1 se muestran los resultados descriptivos básicos para las diferentes dimensiones del instrumento PARQ (madre y padre) así como los tamaños muestrales en números absolutos y en porcentajes de los dos conglomerados obtenidos a través del análisis jerárquico. Los cuestionarios están codificados en la dirección del rechazo percibido, es decir, cuanto más alto es el puntaje en el cuestionario, más recuerdo de rechazo percibido. Cuanto más baja sea la puntuación, más recuerdo de aceptación percibida. Las puntuaciones oscilan entre 60 y 240. Puntuaciones iguales o superiores a 150 revelan la percepción de más rechazo que aceptación.

Tabla 1. Medias y desviaciones típicas de las dimensiones del PARQ según conglomerados

| Progenitor | Dimensiones (PARQ) | Conglomerados | |||

|---|---|---|---|---|---|

| Rechazo-parental | Aceptación-parental | ||||

| n = 26 (24.3%) | n = 81 (75.7%) | ||||

| M | DT | M | DT | ||

| Madre | Calor/Afecto | 56.27 | 7.61 | 26.53 | 4.85 |

| Agresión/Hostilidad | 48.92 | 6.81 | 50.47 | 5.52 | |

| Negligencia/Indiferencia | 50.92 | 5.38 | 55.16 | 4.39 | |

| Rechazo-indiferenciado | 48.85 | 5.19 | 50.67 | 5.78 | |

| Control psicológico | 26.42 | 1.75 | 26.59 | 1.95 | |

| Padre | Calor/Afecto | 56.46 | 9.11 | 25.96 | 4.21 |

| Agresión/Hostilidad | 47.73 | 6.37 | 52.01 | 6.39 | |

| Negligencia/Indiferencia | 45.77 | 6.21 | 54.89 | 3.91 | |

| Rechazo-indiferenciado | 48.77 | 7.5 | 52.19 | 6.09 | |

| Control psicológico | 25.38 | 2.5 | 26.65 | 2.21 | |

Se observa que el conglomerado 1, que está formado por 26 participantes (24.3%), tiene una media superior en la dimensión calor/afecto tanto en el padre como en la madre respecto al resto de dimensiones. Es el grupo donde la percepción de esta dimensión es menor, por lo que constituiría el grupo de “rechazo-parental”. El conglomerado 2, formado por 81 participantes (75.7%), tiene una media inferior en la dimensión calor/afecto, tanto en padre como en madre, respecto al resto de dimensiones, componiendo el grupo de “aceptación-parental”.

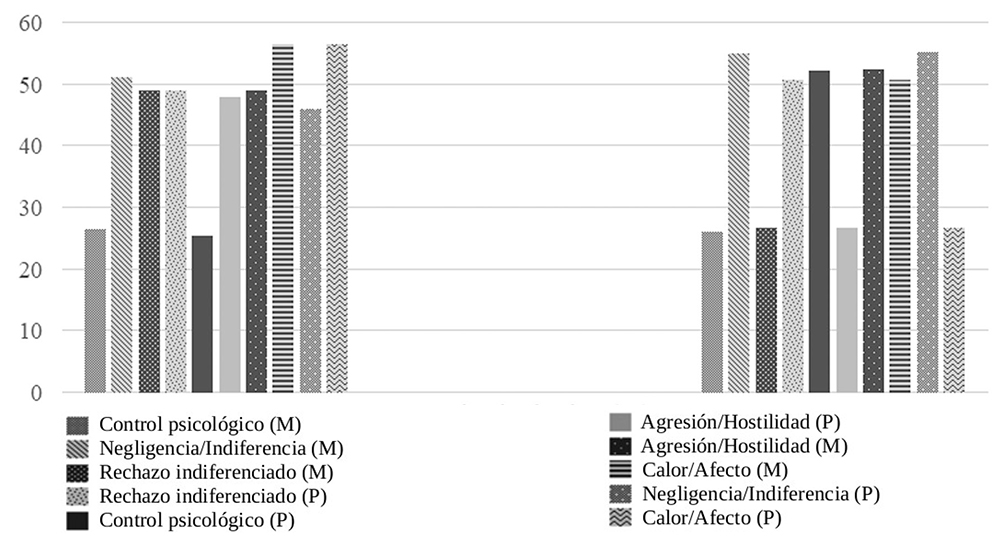

En la Figura 1 se representa un diagrama de barras con las diferentes dimensiones del PARQ; percepción del padre y de la madre por separado agrupadas según los dos conglomerados resultantes del análisis: grupo de rechazo-parental y grupo de aceptación-parental.

La Tabla 2 arroja los resultados del análisis para ambos conglomerados en relación con las cinco dimensiones del PARQ.

Tabla 2. MANOVA para los conglomerados en las dimensiones del PARQ para padre y madre

| Progenitor | Dimensiones PARQ | F (1,105) | η2 |

|---|---|---|---|

| Madre | Calor/Afecto | 58.869*** | .359 |

| Agresión/Hostilidad | 1.374* | .013 | |

| Negligencia/Indiferencia | 16.370*** | .135 | |

| Rechazo-indiferenciado | 2.059* | .019 | |

| Control psicológico | .156* | .001 | |

| Padre | Calor/Afecto | 248.439*** | .703 |

| Agresión/Hostilidad | 8.856*** | .078 | |

| Negligencia/Indiferencia | 78.533*** | .428 | |

| Rechazo-indiferenciado | 5.529* | .05 | |

| Control psicológico | 6.075** | .055 |

Nota. η2 = tamaño del efecto (eta cuadrado parcial). *p < .05 **p <. 01 ***p < .001.

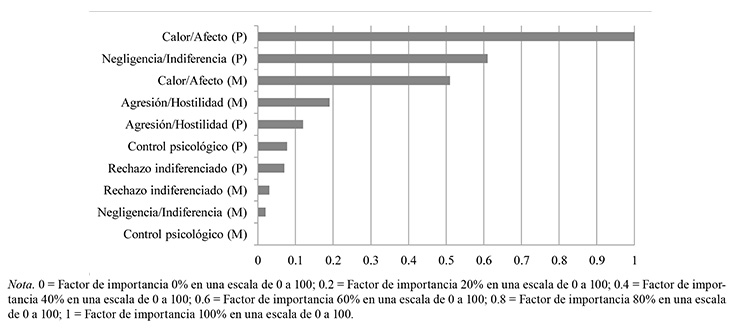

Se encontraron diferencias significativas en todas las dimensiones del PARQ en ambos grupos, tanto en la percepción de la figura del padre como de la madre. Además, atendiendo a los tamaños del efecto calculados con el estadístico eta cuadrado parcial (η2), se desprende que los factores más importantes en ambos conglomerados para ambos progenitores son: calor/afecto y negligencia/indiferencia del padre, y calor/afecto y agresión/hostilidad de la madre. La Figura 2 recoge las dimensiones ordenadas según la importancia de estos predictores en los dos conglomerados.

Tras verificar el cumplimiento de la homocedasticidad (p-valor inferior a .05), se detectaron diferencias estadísticamente significativas en el caso de las variables consumo de alcohol, expresión de ira y autoestima, siendo mayores los valores consumo de alcohol y expresión de ira en el grupo de “rechazo-parental” y menor el valor autoestima. En el resto de las variables consideradas no se detectaron diferencias significativas entre los dos conglomerados (Tabla 3).

Tabla 3. Pruebas t, diferencia de medias y tamaño del efecto para cada variable dependiente

| Grupo 1: de Rechazo | Grupo 2: de Aceptación | t | DM | d Cohen | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| M | DT | M | DT | ||||

| Consumo de alcohol | 10.44 | 4.66 | 8.09 | 8.12 | .271** | 2.35 | .35 |

| Ansiedad estado | 19.85 | 9.63 | 17.38 | 14.59 | .992 | 2.46 | .2 |

| Ansiedad rasgo | 18.31 | 10.47 | 17.01 | 9.54 | .515 | 1.19 | .12 |

| Depresión | 14.07 | 5.85 | 13 | 5.99 | -.055 | -0.07 | .01 |

| Impulsividad | 27.08 | 6.02 | 25.28 | 5.97 | .875 | 1.21 | .02 |

| Autoestima | 29.35 | 4.35 | 33.62 | 4.46 | .265** | 4.27 | .95 |

| Ira | 30.27 | 11.39 | 23.56 | 12.98 | 2.527** | 6.71 | .06 |

| Violencia física | 3.33 | 5.68 | 3.03 | 7.12 | .066 | 0.09 | .22 |

| Violencia psicológica | 3.06 | 2.03 | 2.7 | 1.97 | .966 | 0.44 | .11 |

| Violencia sexual | 0.93 | 1.1 | 0.72 | 1.21 | .524 | 0.13 | .12 |

Nota. M = Media; DT = Desviación estándar; DM = Diferencia de medias. *p < .05 **p <. 01 ***p < .001.

Discusión

El objetivo general de esta investigación fue estudiar la relación entre la calidad de los lazos afectivos del padre y de la madre en la infancia con las manifestaciones violentas y variables de ajuste psicológico en la edad adulta en un grupo de varones condenados por violencia en la pareja. El análisis se realizó considerando la agrupación de la muestra en clústeres a partir de las puntuaciones en el cuestionario PARQ. Los resultados mostraron dos grupos significativos: el “grupo de rechazo”, quienes presentaban altas puntuaciones en la dimensión calor/afecto respecto al resto de dimensiones; y el “grupo de aceptación”, quienes presentaban bajas puntuaciones en esta dimensión, pudiendo así diferenciar dos grupos con base en la aceptación y al rechazo percibido de los padres. Además, la dimensión que resultaba más discriminante en el grupo de aceptación, tanto para el padre como la madre, fue el calor/afecto, mientras que en el caso del grupo de rechazo fue la dimensión negligencia/indiferencia en la percepción del padre. Teniendo en cuenta a estos resultados, se extrae el primer dato relevante: dentro de la muestra estudiada, la mayor parte de los maltratadores han tenido un vínculo afectivo con su padre y con su madre en el que ha predominado la dimensión de calor y afecto. Este resultado contradice en parte la primera hipótesis y lo apuntado en estudios anteriores (Fraley y Shaver, 2000, citado en Pimentel y Pía, 2017) que planteaban que, si en la infancia las necesidades afectivas están satisfechas, se observaría cierto efecto en las relaciones de pareja futuras, minimizando la incidencia de violencia. Los resultados de este estudio, sin embargo, no parecen cumplir esa relación, pues a pesar de tener una percepción positiva del cariño recibido en la infancia sí se ejerció violencia. Esto podría explicarse entendiendo que, aunque el estilo de apego puede ser un factor de riesgo, no es el único. Tal y como señala el propio modelo ecológico, existen otras variables que pueden repercutir en la conducta. En este sentido, si bien el estilo de apego puede influir en la forma relacionarse con los demás, no puede reducirse todo a este factor. Es importante, por tanto, contemplar la interacción de todos los factores (sociales, culturales y psicológicos; De Alencar-Rodrigues y Cantera, 2012). Las experiencias vividas fuera de la familia (amistades, instituciones, comunidad, cultura, etc.) también pueden ser un condicionante. Una percepción negativa de afecto en la infancia puede ser un factor de riesgo, pero por sí mismo no se puede afirmar que sea una causa en sí, pues las revisiones más recientes al respecto parecen indicar que también afecta la combinación de otros determinantes como, por ejemplo, pensamientos distorsionados acerca de la inferioridad de la mujer (Guerrero-Molina, et al., 2020).

Por otra parte, aunque los resultados muestren una percepción positiva sobre el cariño recibido, los datos parecen mostrar que los agresores también perciben rechazo y crítica, especialmente del padre, y poco afecto y comunicación de sus madres, aspectos que sí corroborarían la premisa de la teoría de aceptación-rechazo y la necesidad de percibir amor y cariño (Rohner y Carrasco, 2014). En consecuencia, se podría señalar que, al igual que en estudios anteriores (Aguirre-Burneo y Toledo-Sisalima, 2021; Muñiz-Rivas et al., 2019) se confirma cierta relación entre un pobre vínculo social (familia y entorno) y actitudes violentas. Ergo, la primera conclusión sería remarcar la importancia de tener en cuenta el tipo de apego desarrollado por los agresores, valorando el apego inseguro como factor de riesgo y como una variable que puede repercutir en las dinámicas de pareja; principalmente el apego inseguro-ansioso-ambivalente con tendencia a responder con hostilidad (Barroso, 2014). Parece que los estilos de crianza se relacionan con una dinámica que determina la interiorización de valores y acciones, así como las interacciones con terceros, y que los hombres que no ven sus necesidades afectivas cubiertas durante la infancia comportarían mayor riesgo de tener un comportamiento violento (Gracia et al., 2005).

El segundo objetivo era analizar la existencia de diferencias entre los agresores en función de variables individuales a partir de la calidad de los lazos afectivos. Al comparar las medias de los dos clústeres en las diferentes medidas de este estudio se pudo observar que el grupo de rechazo presentaba puntuaciones significativamente más bajas en autoestima (tamaño del efecto alto) y más altas en expresión de la ira (tamaño del efecto moderado-alto), asumiendo parcialmente la hipótesis dos. Estos resultados son coherentes con estudios anteriores (Loinaz et al., 2012) que, a su vez, corroboran hallazgos de la literatura científica donde se afirma que las personas que perciben rechazo a lo largo de sus vidas tienden a desarrollar sentimientos de baja autoestima y bajo sentido de competencia o autoeficacia (Rohner y Carrasco, 2014). En relación con la autoestima, tal y como señalan Echeburúa et al. (2009), la violencia ejercida hacia las mujeres podría ser una forma de conseguir la estima que no consiguen de otra manera. Los maltratadores con baja autoestima suelen percibir en mayor medida las situaciones como amenazantes (Lila et al., 2012), hecho que también podría influir en manifestar una conducta violenta.

Por su parte, la baja autoestima provocada por esta percepción de rechazo también se relaciona con la manifestación de la ira y la agresividad. En este sentido, Farrell y Vaillancourt (2021) muestran que algunos individuos pueden desarrollar percepciones infladas de superioridad, derecho o grandiosidad (características propias de la personalidad narcisista) y tener una evaluación global positiva de su autoestima, mientras que otros individuos pueden desarrollar estas autopercepciones infladas con un sentido subyacente de fragilidad, inferioridad y pobre autoevaluación global, lo que les provoca una elevada frustración y, consecuentemente, una emoción de ira y su correspondiente manifestación conductual de agresividad. Así mismo, el rechazo infantil puede perjudicar la noción de identidad y afectar la capacidad de control de la ira y la ansiedad (Dutton y Golant, 1997, citado en Alencar-Rodrigues y Cantera, 2012). La ira surge cuando las necesidades de apego no se ven atendidas, siendo una forma errónea de comunicarse o de intentar controlar a la pareja al sentir cierta sensación de abandono (Alencar-Rodrigues y Cantera, 2012). Una percepción de rechazo parental en la infancia estaría relacionada con una mayor manifestación de la ira, lo que podría explicarse por ese sentimiento de frustración que señalaban Farrell y Vaillancourt (2021). De la misma forma, los datos hacen ver que ese rechazo parental también puede estar relacionado con una menor autoestima. Está última relación podría explicarse teniendo en cuenta el propio concepto de autoestima (valoración de uno mismo), ya que ante una situación mantenida de rechazo la persona puede asumir que tiene menor derecho al éxito y a la felicidad (Pérez, 2019).

En virtud de ello se extraería una segunda conclusión: tener problemas en el establecimiento del vínculo afectivo con el padre o la madre -tutores principales en la niñez- puede tener importantes repercusiones en el ajuste psicológico como adulto, tal y como señalaba Carrasco et al. (2019). En esta línea se motiva la inclusión de la exploración del control de la ira o el nivel de autoestima (en relación con un desarrollo emocional inadecuado) como factores de riesgo a tener en cuenta. No se puede concluir, sin embargo, una relación entre el vínculo afectivo y el resto de las variables psicológicas analizadas (ansiedad-estado, ansiedad-rasgo, depresión o impulsividad), pues los resultados no arrojan diferencias significativas.

Por otra parte, se observa una relación estadísticamente significativa entre el consumo de alcohol y el grupo de rechazo-parental (tamaño del efecto moderado-alto), confirmando así la hipótesis tres y los resultados del estudio de Loinaz et al. (2011), en el que se mostraba que los maltratadores que habían sufrido algún tipo de maltrato en la infancia presentaban mayor prevalencia de dependencia de alcohol y de sustancias. Esto podría explicarse dado que los niños rechazados tienden a sentirse inferiores, inadecuados, con sentimientos de autoestima y aceptación fundamentalmente negativos y con tendencia a percibir el mundo como un lugar no seguro y hostil (Gracia et al., 2005). Ante esta perspectiva, el consumo de alcohol podría considerarse un elemento de desinhibición que podría potenciar las conductas violentas. Tal y como desarrolla Llopis et al. (2014), la acción del alcohol en el sistema nervioso central genera desinhibición del comportamiento, suprimiendo el control sobre los impulsos y favoreciendo la aparición de conductas agresivas. La asociación del consumo de alcohol con la violencia, no obstante, no está registrada únicamente para los varones. El metaanálisis de Devries et al. (2013) sugiere que esta relación también se halla entre las mujeres, por lo que, si bien se puede señalar esta variable como factor de riesgo (tercera conclusión), no se puede indicar que el alcohol en sí mismo sea la causa directa de la violencia de género (Llopis et al., 2014), aspecto que explicaría por qué en el estudio de Nóblega (2011) o, más recientemente, de Martínez-Godínez et al. (2020), no se halla correlación. En este momento se hace fundamental señalar además la posible conexión entre ciertas variables como factor de influencia. Así, la baja autoestima, que parece producirse como consecuencia de la percepción de rechazo parental, puede actuar también como factor de riesgo para el consumo de sustancias alcohólicas (Redondo et al., 2021).

En resumen, en conjunto, los datos evidencian que existe una relación entre la percepción del mundo infantil y el funcionamiento desajustado durante la edad adulta, incluyendo problemas de comportamiento, abuso de sustancias y dificultades para manejar las relaciones sociales, algo que se relaciona también con las altas puntuaciones de ira que se han presentado en esta investigación. Los niños rechazados tenderían a reaccionar en su adultez con manifestaciones hostiles y agresivas, frente a los niños cuyas relaciones con sus padres no eran disfuncionales.

Limitaciones y líneas futuras

Este estudio no se encuentra exento de limitaciones. La muestra se ve condicionada por la toma de decisiones de los jueces. Cabe resaltar, además, que los participantes se encontraban en un proyecto que evitaba la entrada en prisión, lo que puede suponer que su motivación por la intervención no sea intrínseca, pudiendo interferir en la evaluación a través del aumento del fenómeno de deseabilidad social. Este estudio no ha medido esta variable, lo que podría implicar un sesgo en el porcentaje de participantes que constituye cada uno de los grupos, pudiendo ser que el grupo de aceptación fuese mayor por el hecho de querer mostrar una mejor perspectiva de su pasado. Como líneas futuras, además de incluir este factor, sería conveniente tener en cuenta variables de carácter social y cultural; redes de apoyo social, formales o informales; integración o participación en la comunidad, etc., a fin de analizar también el grado de ajuste que tienen en la vida cotidiana de los maltratadores. Por otro lado, se debe señalar que los instrumentos utilizados han sido validados en población general o en muestras de estudiantes y no de agresores, siendo conveniente describir las propiedades psicométricas para la población de interés. A este respecto, hay que señalar también que el PARQ es un instrumento que utiliza el recuerdo retrospectivo, lo que puede implicar posibles distorsiones y ser una limitación en sí mismo, razón por la que sería interesante utilizar en investigaciones futuras otras fuentes de información independientes para comprender las diferentes implicaciones que tiene la aceptación y/o rechazo. Igualmente, sería interesante realizar un estudio longitudinal evaluando las relaciones paterno-filiales cuando los agresores son niños, pudiendo constatar y dar mayor valor a los resultados.

Implicaciones prácticas

Este trabajo tiene implicaciones a la hora de intervenir en condenados por maltrato. El haber detectado un subgrupo donde destacan determinados factores de riesgo (mayor consumo de alcohol, menor autoestima y mayor manifestación de la ira) hace viable la concepción de diseñar programas más ajustados y, por ende, más eficaces para su reinserción. Así, a la hora de diseñar un programa de prevención, se deberían incluir los estilos de crianza y los esquemas de relación familiar, dado que “algunas combinaciones de las relaciones progenitor-hijo predicen un esquema de comportamiento agresivo” (López-Hernáez, 2019, p. 156). En este sentido, los resultados destacan la importancia de las relaciones paterno-filiales en la infancia, lo que daría pie a un módulo de trabajo específico para la elaboración de programas de psicoeducación para padres/tutores (resolución de conflictos, educación en valores: igualdad, respeto, asertividad, etc.), con el objetivo de prevenir el desarrollo de apegos inseguros que generen problemas y tendencias agresivas en la edad adulta.