Introducción

Para el desarrollo de la hipertensión (HTA) están descritos una serie de factores de riesgo como son el sobrepeso y la obesidad1, la ingesta elevada de sal, el sedentarismo y factores psicosociales, entre los que se encuentra el estrés2. Éste, como fenómeno multifactorial, constituye una respuesta de adaptación del organismo para hacer frente a demandas del medio para las cuales la persona tiene o cree tener limitados recursos. Sin embargo, cuando estas respuestas son muy frecuentes, intensas o duraderas, el estrés puede traer complicaciones en la salud mediante la aparición de un trastorno, haciendo más complejo su cuadro clínico o perpetuando su sintomatología3. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reconocido la importancia que puede representar el estrés en la enfermedad cardiovascular y también ha subrayado la dificultad de cuantificar su influencia en el desarrollo de esta enfermedad4.

La organización del tiempo de trabajo por parte de las empresas para mejorar su capacidad productiva ha repercutido en los trabajadores con la aparición de problemas tanto sociofamiliares como de salud, ambos en relación con la flexibilización del horario. Igualmente, ésta obedece al aumento de la demanda, por parte de la sociedad, de la provisión de determinados servicios durante las 24 horas del día. En este contexto, las modificaciones de la jornada laboral permiten a las empresas una mejor adaptación a las necesidades del mercado, pero va a conllevar a una serie de trastornos en los ritmos biológicos de los trabajadores, provocando innumerables cambios fisiológicos a corto y largo plazo, con la consecuente repercusión tanto sobre su salud como sobre sus actividades sociales y familiares5.

Teniendo en cuenta lo expuesto hasta ahora, dentro de las actividades laborales que más van a interferir sobre el ritmo normal sueño/vigilia cabe destacar el trabajo a turnos, como el que se realiza en urgencias de cualquier hospital del mundo, en respuesta a la necesidad de la sociedad de tener acceso garantizado durante las 24 horas a la atención médica6.

La turnicidad favorece la falta de sincronía entre el tiempo de trabajo y el reloj biológico, pudiendo influir en la aparición de diversos problemas de salud. Diversos estudios han encontrado que, además de los trastornos del sueño, los trastornos gastrointestinales y la enfermedad cardiovascular se dan con más frecuencia en las personas que trabajan por turnos que en los trabajadores con jornada diurna. Por lo tanto, podemos plantearnos que, en los primeros, se van a provocar alteraciones en determinadas funciones biológicas que pueden conducir a la aparición de una serie de factores de riesgo cardiovascular que no existirían dentro de una jornada laboral respetuosa con ciclo día/noche7. Por ello es de vital importancia estudiar el comportamiento de los distintos factores de riesgo cardiovascular (FRCV) descritos en los trabajadores que desempeñan sus funciones con una organización a turnos, para así incidir en las medidas a tomar para minimizar su efecto e, incluso, evitar su aparición.

Partiendo de la hipótesis de que el trabajo a turnos tiene un efecto sobre la presión arterial tanto sistólica como diastólica, una premisa muy poco estudiada en la bibliografía, en este trabajo se fijó como objetivo la detección de las variaciones en la tensión arterial del personal sanitario a lo largo de los tres turnos en los que se divide la actividad laboral del servicio de urgencias de nuestro hospital. Para ello se han establecido los siguientes objetivos:

Describir los valores de la tensión arterial sistólica (TAS).

Describir los valores de la tensión arterial diastólica (TAD).

Establecer una relación de los mismos con la turnicidad en el trabajo.

Conocer la asociación de los valores de la tensión arterial de nuestra muestra con otros factores relacionados con presión arterial como el sobrepeso-obesidad.

Material y Metodos

Para la consecución de los objetivos se diseñó un estudio descriptivo con diseño estadístico de medidas repetidas8.

Tras la obtención de los permisos correspondientes por parte de la coordinación del Servicio de Urgencias, se solicitó la colaboración voluntaria de sus trabajadores (médicos, enfermeros, técnicos en cuidados auxiliares de enfermería y celadores), con el único requisito de que no estuvieran bajo tratamiento para el control de la HTA. Se remitió la encuesta a todo el personal del servicio.

Se elaboró una hoja de recogida de datos en la que anotaron una serie de características sociodemográficas (edad, sexo, peso, estatura, puesto de trabajo) y las lecturas de presión arterial sistólica y diastólica realizadas durante un turno de mañana, otro de tarde y otro de noche.

La toma de la tensión se realizó con un esfigmomanómetro automático, marca Omron M6 Confort, homologado y validado, siguiendo las recomendaciones para la medida de la tensión arterial de la Sociedad Española de Hipertensión-Liga Española para la Lucha contra la Hipertensión Arterial (SEH-LELHA)9. Se les indicó que dichas tomas fueran realizadas en el espacio de tiempo correspondiente al tercio medio del turno. Dado que se trata de personas entrenadas para realizar la medida de este parámetro, se consideró válida la autorrealización de la misma.

Los datos obtenidos fueron sometidos al análisis estadístico a través del programa SPSS Statistics 20. Se llevó a cabo un estudio descriptivo de las variables tensión arterial sistólica y diastólica. Posteriormente se hizo un análisis bivariante entre los datos de TA y el género, la edad, la categoría profesional y el índice de masa corporal (IMC) mediante la T de Student, el ANOVA de una vía y el análisis de regresión de Pearson, según el tipo de variable. Para responder a la hipótesis planteada, se hizo un análisis de la varianza para medidas repetidas. Para estudiar la hipótesis de igualdad de medias de las tensiones se aplicaron varios estadísticos multivariados: Traza de Pillai, Lambda de Wilks, Traza de Hotelling y la Raíz mayor de Roy, así como la Prueba de esfericidad de Mauchly10.

Resultados

Se obtuvo la respuesta de 50 individuos, de un total de 98 que componían la plantilla del Servicio (tasa de respuesta del 51%). Cuarenta y ocho eran mujeres (94,1%). El rango de edad se encontraba entre los 24 y los 60 años. Cabe destacar que el porcentaje de trabajadoras en el Servicio de Urgencias es del 82,6% (n=81), lo que explica la clara preponderancia del sexo femenino en el estudio.

1. Descripción de las cifras de tensión arterial sistólica y diastólica media en los trabajadores de urgencias.

El estudio estadístico por sexos reveló que la TAS media en varones era de 113,8 mmHg, con una desviación estándar (DE) de 4,5 mmHg. La misma en mujeres fue de 111,2 mmHg, con una DE de 2,4 mmHg. A su vez la TAD media para varones y mujeres fue de 69,0 (± 2,4) mmHg y 67,6 (± 6,7) mmHg, respectivamente. Las variables de tensión arterial no se sometieron a un análisis estadístico inferencial en función del sexo por el bajo número de respuestas del género masculino.

Para el estudio en función de la edad, la muestra fue agrupada en mayores o iguales de 45 años (35 individuos) y menores de dicha edad (15 individuos). En el grupo de ≥ 45 años, se observó que la TAS media era de 112,9 (± 10) mmHg, y que la TAD era de 68,7 (± 7,2) mmHg. En los menores de 45 años se observó una TAS media de 110,6 (±8,1) mmHg y una TAD media de 67,2 (± 6,4) mmHg. No se demostró significación estadística en las diferencias de medias.

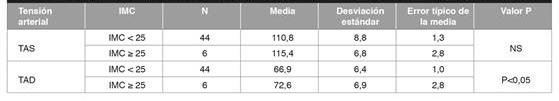

En cuanto al análisis en relación al IMC, se observó que la TAD media en los individuos con sobrepeso u obesidad (IMC ≥ 25 Kg/m²) era de 72,6 (± 6,9) mmHg mientras que en los normopesos (IMC < 25 Kg/m²) se situaba en 66,9 (± 6,4) mmHg (P <0,05). Por su parte, la TAS era de 115,4 (± 6,8) y 110,8 (± 8,8) mmHg, respectivamente. En este caso, no se pudo demostrar una diferencia estadísticamente significativa (Tabla 1).

Finalmente, se estudiaron los distintos promedios de TAS y TAD en relación a la categoría profesional, agrupando a los individuos en enfermeras o no. Se observó que tanto la TAS (111,5 ± 9,2 mmHg) como la TAD (68 ± 6,9 mmHg) eran más altas en el grupo de enfermería que en el de los profesionales no enfermeros (110,9 ± 7,8 y 67 ± 6,2 mmHg, respectivamente). Sin embargo, no se obtuvo significación estadística para tales diferencias.

2. Comportamiento de la tensión arterial según el turno de trabajo.

2.1. Comportamiento de la tensión arterial sistólica.

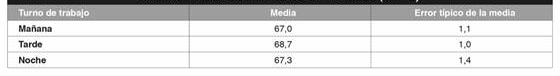

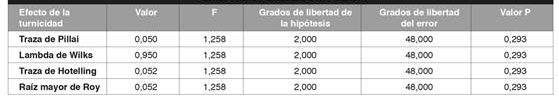

El estudio estadístico de los datos recogidos reveló que la TAS medida en era de 109,4 ± 1,4 mmHg en el turno de mañana; de 112,4 ± 1,4 mmHg, en el de tarde; y de 112,2 ± 1,5 mmHg, en el turno de noche (Tabla 2). Estableciendo como hipótesis que no existen diferencias entre las medias de TAS de cada turno, se realizó un análisis estadístico multivariado, utilizando cuatro estadísticos de contraste con un nivel de significación del 95% (Tabla 3). Estos cuatro estadísticos tienen un nivel de significación de 0,05. Esto nos permite descartar, con cautela, la hipótesis de igualdad de medias de la TAS y concluir que la TAS es diferente en cada turno.

Tabla 3 Estadísticos multivariados para valorar efecto de la turnicidad sobre la tensión arterial sistólica.

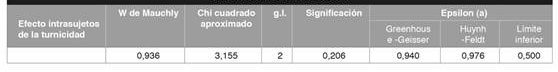

En los modelos de medidas repetidas (MR) es necesario suponer que las varianzas de las diferencias entre cada dos niveles del factor son iguales. En nuestro caso, al haber tres niveles, tenemos tres combinaciones (mañana-tarde, mañana-noche, tarde-noche). En el modelo de un factor de MR, la hipótesis nula es que las varianzas de esos tres pares son iguales, lo que equivale a afirmar que la matriz de varianzas-covarianzas es circular o esférica. Esto se contrasta mediante la prueba de esfericidad de Mauchy (Tabla 4). Puesto que el nivel crítico asociado al estadístico W es mayor que 0,05, no podemos rechazar la hipótesis nula, lo que nos permite decir que las varianzas de los tres pares de combinaciones son iguales y podemos basar nuestras conclusiones en los datos de la tabla 3, debido a que no le afecta el incumplimiento de esfericidad.

Tabla 4 Valoración del efecto intrasujetos de la turnicidad mediante la prueba de esfericidad de Mauchly.

Por lo tanto, si observamos el comportamiento de la TAS, podemos decir que es diferente en cada turno y que, además, es más baja en el turno de mañana y más alta en el turno de tarde y de noche.

2.2. Comportamiento de la tensión arterial diastólica (mmHg).

La TAD fue sometida al mismo análisis estadístico que la TAS, estableciendo como hipótesis nula la no existencia de variación en las medidas de TAD en cada turno. Se comprobó que en el turno de mañana tenía una media de 67 ± 1,1 mmHg; en el turno de tarde de 68,7 ± 1 mmHg; y en el de noche, de 67,3 ± 1,4 mmHg (Tabla 5).

Puesto que los cuatro estadísticos empleados tienen un nivel de significación superior a 0,05 no es posible rechazar la hipótesis de igualdad de medias de la TAD en los tres turnos de trabajo (Tabla 6). La prueba de esfericidad de Mauchly no se realizó al no haber encontrado un efecto estadísticamente significativo de la turnicidad sobre la TAD.

Discusión y Conclusiones

La presión arterial muestra, en individuos sanos, un comportamiento con un ritmo circadiano caracterizado por un descenso durante el período de sueño y un incremento en las primeras horas de la mañana. Estos cambios pueden ser registrados mediante una monitorización ambulatoria de la presión arterial (MAPA)11,12,13. Para ello se suelen establecer dos períodos, uno de actividad, que suele ser desde las 7 horas de la mañana a las 22-23 horas, y el de descanso, desde las 22-23 horas hasta las 7 de la mañana. Según la variabilidad de la presión arterial en función del período de reposo se establece si el individuo es descendedor (“dipper”) o no descendedor (“non dipper”)11. La no aparición de ese descenso normal de la TA durante la noche (comportamiento “non dipper”) se relaciona con una tasa mayor de eventos cardiovasculares en las primeras horas del día11,12. Los sujetos “non dippers”, además, son propensos a dormir mal, exhibiendo una mayor actividad del sistema nervioso simpático durante el sueño, teniendo un mayor riesgo tanto de enfermedad cardiovascular como de mortalidad14.

El déficit crónico de sueño está comenzando a ser reconocido como factor de riesgo y puede contribuir a la forma visceral de la obesidad, que subyace en el síndrome metabólico15. El estudio de otras vías fisiopatológicas afectadas por la exposición a la luz y la oscuridad, incluyendo las que responden a la producción cíclica de la melatonina, mejorará en un futuro nuestra comprensión de los efectos de las interrupciones del ciclo circadiano sobre la función cardiovascular16.

En este trabajo se ha observado que el comportamiento de la tensión arterial sistólica es inverso al perfil de un ritmo fisiológico de presión arterial, observándose cifras más bajas durante el turno de mañana y más altas durante la tarde y la noche. En el caso de la tensión arterial diastólica, también se observa un patrón diferente en el personal sanitario que trabaja a turnos respecto al que corresponde a la población en condiciones normales, desapareciendo su disminución fisiológica tanto por la tarde como por la noche. Se observa, por lo tanto, que el comportamiento de la TAS y TAD de los trabajadores de un servicio hospitalario de urgencias es muy similiar al que se puede ver en los MAPA de individuos “non dipper”, lo cual puede implicar que, como ellos, tengan aumentado su riesgo cardiovascular. Este mismo comportamiento se ha objetivado en otros estudios17. La tensión arterial diastólica se relaciona también con el índice de masa corporal, con valores mayores en individuos con sobrepeso/obesidad que en los normopesos. El problema es que, en el estudio de Ohasama, se ha observado que, en aquellos que presentan este patrón tensional, hay un aumento de morbimortalidad, aunque no puedan considerarse hipertensos como tal18. Por lo que nuestros trabajadores del servicio de urgencias se podrían encuadrar en este grupo.

La conclusión final de este trabajo es que el trabajo a turnos juega un papel importante en la tensión arterial del personal sanitario, pudiendo suponer un aumento, a largo plazo, del riesgo cardiovascular.

En cuanto a las implicaciones prácticas de la investigación desarrollada, la pérdida fisiológica de la tensión arterial observada en los trabajadores de un servicio de urgencias hospitalario abre la vía a comparar este comportamiento tensional en los trabajadores de otros servicios hospitalarios que, si bien trabajan a tunos, están sometidos a un menor estrés durante los mismos. Esto nos permitiría saber que parte del efecto constatado se debe a la turnicidad y cual al estrés inherente a una actividad como las urgencias. Igualmente, se podría comprobar los valores tensionales de los trabajadores ya estudiados en sus periodos vacacionales mediante el MAPA, lo que nos proporcionará información sobre la capacidad de su fisiología para recuperar los ritmos circadianos normales.

Por último, otro punto a comprobar es la morbimortalidad cardiovascular de estos trabajadores versus otros sanitarios con turnos fijos de mañana o tarde, para poder valorar, de una forma directa, los riesgos cardiovasculares del trabajo a turnos.