Introducción

La violencia es un problema de salud pública en todo el mundo1. La violencia en el lugar del trabajo (VET), ya sea física o psicológica, se ha convertido en un problema global que atraviesa fronteras, lugares de trabajo y grupos ocupacionales; el sector de la salud corre mayor riesgo, constituyendo casi una cuarta parte de toda la VET y puede afectar a más de la mitad de los trabajadores de la salud2.

Los incidentes de violencia grave en el lugar de trabajo es cuatro veces más comunes en la asistencia sanitaria que en la industria privada3. La frecuencia de la VET, oscila entre el 53% y 90% del personal4. En Estados Unidos, la VET se ha convertido cada vez más común, y en particular en el ámbito de la atención de la salud5; los departamentos de emergencias y psiquiatría son los escenarios donde ocurren con mayor frecuencia la violencia física y verbal5,6,7.

Las acciones violentas por parte de los usuarios hacia los profesionales de la salud van en aumento en todos los países6. Entre los autores de la violencia, del 29% al 87% de los casos fueron los pacientes y sus familiares, compañeros de trabajo u otras personas3,4,7. La VET es perjudicial para el bienestar mental de los profesionales de la salud, y corren el riesgo de sufrir daños físicos y psicológicos irreversibles, incluso en el desempeño profesional8,9.

Todos los establecimientos de salud (EESS) están en riesgo, en particular los grandes hospitales de las zonas suburbanas, aquellas densamente pobladas o de alta criminalidad, así como los ubicados en áreas aisladas10. En el Perú, se han reportado casos de violencia física y psicológica en los médicos de diversos hospitales ubicados en las ciudades de Chiclayo11 Huaraz12, Tacna13, Arequipa14,15 y Lima16.

La mayoría de los estudios se han realizado en centros hospitalarios y en determinados grupos ocupacionales, se desconoce la magnitud del problema en los EESS del primer nivel de atención, por lo que el presente estudio tiene como objetivos determinar la frecuencia y los factores asociados a la violencia física y psicológica en los trabajadores de salud de los EESS del primer nivel de atención de Lima y Callao.

Material y Métodos

Población y muestra

La población estuvo constituida por los trabajadores de los EESS del primer nivel de atención localizados en la zona Norte de Lima Metropolitana y Callao. Los EESS fueron elegidos por conveniencia, según la accesibilidad del personal encuestador.

La muestra estuvo constituida por 175 trabajadores procedentes de los EESS elegidos, cantidad obtenida según el tiempo considerado en el proyecto. Se incluyeron a todos los trabajadores de ambos géneros que realizaban labor asistencial o administrativa, que aceptaron participar voluntariamente en el estudio y cumplieron con el registro completo de los datos solicitados.

Variables de estudio

· Violencia en el lugar del trabajo (VET): Incidentes en los que el personal sufre abusos, amenazas o ataques en circunstancias relacionadas con su trabajo (incluidos los viajes de ida y vuelta) que pongan en peligro, implícita o explícitamente, su seguridad, su bienestar o su salud17.

· Violencia física (VF): Uso de la fuerza física por un usuario de servicios de salud, familiar o acompañante, contra un trabajador de la salud que realiza labor asistencial o administrativa dentro de su jornada laboral y en el ambiente de trabajo. Incluye palizas, patadas, bofetadas, puñaladas, tiros, empujones, mordiscos y pellizcos17.

· Violencia psicológica/agresión verbal (VV): Referido al uso deliberado del poder, o amenazas de recurso a la fuerza física, contra otra persona o grupo, que pueden dañar el desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. Comprende el abuso verbal, la intimidación, el atropello, el acoso y las amenazas. En el presente estudio se incluye solamente el abuso verbal17.

Instrumento de medición

Se utilizó un cuestionario basado en la violencia en el lugar de trabajo en el sector de la salud de la Organización Internacional de Trabajo, Consejo Internacional de Enfermeras, Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de Servicios Públicos18.

Procedimientos

La técnica empleada fue la encuesta auto administrada. La administración del instrumento se realizó en los EESS, al término de las actividades o durante el espacio de descanso de los trabajadores. El instrumento fue aplicado por estudiantes de enfermería que cursaban el noveno y décimo ciclo académico, previamente capacitadas. La aplicación de la encuesta tomó entre 10 a 15 minutos y se realizó entre junio y julio del 2018.

Análisis estadístico

Los datos obtenidos fueron ingresado a una matriz de datos y depurados según los criterios del estudio. Los datos válidos fueron agrupados en tablas de frecuencias. Se determinó las medidas de tendencia central y la desviación estándar de la edad de los participantes.

Para establecer la asociación entre las variables de estudio y las de comparación se utilizó el estadístico Chi cuadrado (X2), considerándose los valores de p<0,05 como significativos. El procesamiento de datos y la elaboración de las tablas se realizaron con el programa IBM SPSS Statistics versión 23.

Consideraciones éticas

Los trabajadores de salud participaron de manera voluntaria y con la conformidad del consentimiento informado, también se respetó el derecho al anonimato y la confidencialidad de la información obtenida. El proyecto de investigación fue evaluado y aprobado por el Comité de Ética de la Universidad de Ciencias y Humanidades (Acta CEI N°001-2018).

Resultados

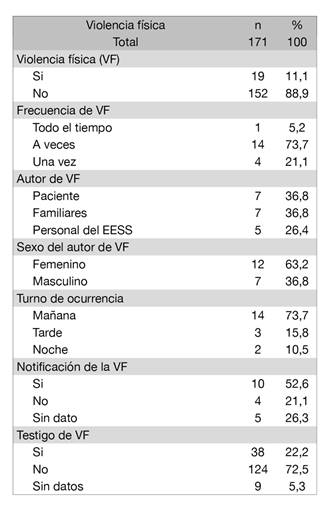

De un total de 175 participantes, cuatro fueron excluidos por presentar datos relevantes incompletos. El análisis se realizó con 171 participantes, con una edad media de 40,04 años (DE=11,3; rango: 21 a 69). El 78,9% (n=135) fueron mujeres, el 33,9% (n=58) técnicos en enfermería y el 19,3% (n=33) licenciados en enfermería, la fracción restante estuvo representada por otros grupos ocupacionales. El tiempo de servicio de la mayoría de los trabajadores fue menos de 10 años, tanto en la institución como en el actual EESS. El 50,3% (n=86) de los participantes tenían condición de nombrados y el resto contratado; la mayoría con carga horaria de 6 horas por turno (Tabla 1).

Tabla 1. Características generales de los trabajadores del primer nivel de atención de Lima y Callao, 2018.

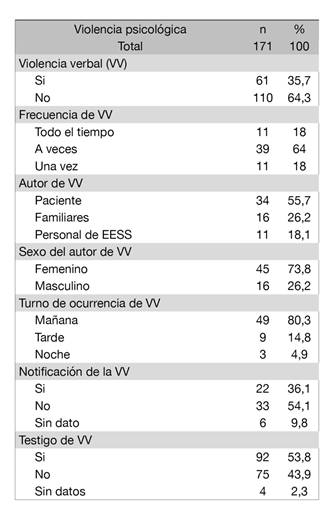

La violencia física (VF) se presentó en el 11,1% (n=19) de los trabajadores. En las tres cuartas partes, los responsables de la VF fueron los pacientes o familiares acompañantes y en la fracción restante por otro trabajador de salud. Según el sexo del agresor, el 63,2% (n=12) correspondió al femenino, la VF ocurrió principalmente en el turno mañana y solo el 52,6%(n=10) cumplió con dar parte a la autoridad institucional correspondiente. El 22,2% (n=38) de los trabajadores presenciaron o fueron testigos de VF durante los últimos 12 meses (Tabla 2). Los grupos ocupacionales con mayor frecuencia de VF fueron los técnicos en enfermería (42,1%), administrativo (21,1%), médico (5,3%), enfermera (5,3%) y obstetra (5,3%).

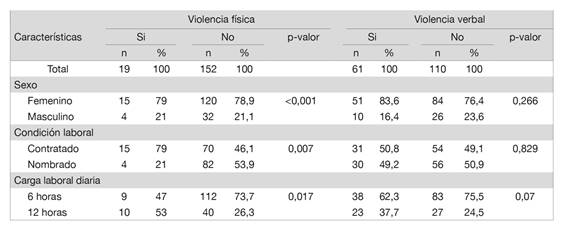

La violencia psicológica (agresión verbal) (VV) se produjo en el 35,7% (n=61) de los trabajadores. El 55,7% (n=34) de los agresores fueron los pacientes, el 26,2% (n=16) por los familiares y el 18,1% (n=11) por otro personal de salud. El 73,8%(n=45) de los agresores eran de sexo femenino, 80,3% (n=49) de la VV ocurrió en el turno mañana, solo el 36,1% (n=22) notificó a la autoridad institucional. Del total de participantes, el 53,8% (n=92) presenció o fue testigo de VV (Tabla 3). Los grupos ocupacionales con mayor frecuencia de VV fueron los técnicos de enfermería (49,2%), licenciados en enfermería (13,1%), médicos (8,2%), obstetras (8,2%) y administrativos (9,8%).

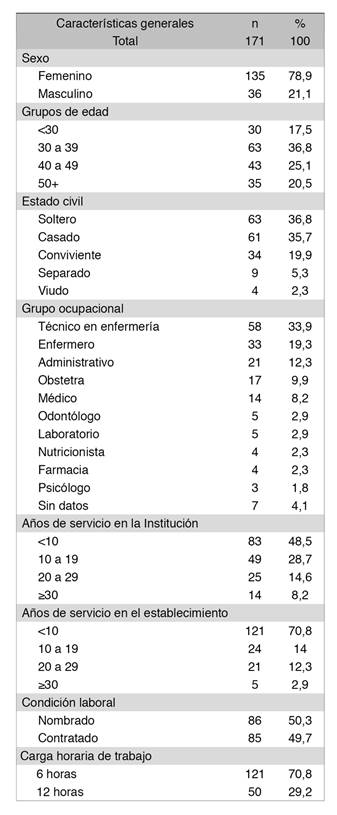

La VF ocurrió en mayor proporción en el sexo femenino, en trabajadores contratados y en los que laboran en turnos de 12 horas (p<0,05); no hubo diferencias significativas en la VV (p>0,05). Tampoco hubo diferencias significativas de la VF y VV según el grupo de edad, estado civil, grupo ocupacional, tiempo de servicio en la institución y tiempo de servicio en el EESS donde labora actualmente (p>0,05) (Tabla 4).

Discusión

En el presente estudio, la VF y la VV se presentaron en el 11% y 35% de los trabajadores de salud, respectivamente. Los técnicos en enfermería fueron los más afectados y los agresores fueron principalmente los pacientes o familiares. La VF y la VV también son frecuentes en los EESS del primer nivel de atención, incluso superan a las frecuencias observadas en algunos hospitales peruanos.

En el Perú, entre los médicos residentes, el 73,4% informó haber sufrido algún tipo de violencia en el lugar de trabajo19; en el ámbito de los hospitales de Lima, el 31,5% de los médicos sufrieron violencia laboral externa tipo amenaza alguna vez durante su práctica profesional, 19,9% en los últimos doce meses y 7,6% durante el último mes16.

En Arequipa, en un hospital del Seguro Social del tercer nivel, la violencia contra los médicos en el servicio de emergencias ocurrió en el 100%, la agresión únicamente verbal ocurrió en el 85,6% de los médicos14; en otro estudio realizado en tres hospitales arequipeños, el 84% de los médicos refirieron haber sido víctimas de violencia alguna vez en su vida profesional y 47% en el último año; la VF se presentó en el 6% de los médicos, en el 34,5% fue VV tipo insultos o amenazas15.

En el hospital de Tacna, la VF ocurrió solo en el 1% de los trabajadores y la VV en el 64% de los trabajadores13. En los médicos de un Hospital de Huaraz, el 3,3% fueron víctimas de VF y el 50% recibieron VV tipo insulto o amenaza12. En Chiclayo, el 79,5% de los médicos sufrieron violencia alguna vez en su vida profesional y 66% en el último año; el 98,6% fueron agresiones verbales11.

En el contexto internacional, en Irán, en el personal de salud de los hospitales, el 23,5% de los participantes fueron expuestos a VF en los 12 últimos meses, siendo las enfermeras las principales víctimas de VF (78%) y en el 56% los perpetradores fueron los familiares de los pacientes20.

Tanto en los estudios peruanos como en el extranjero, en la VF y VV, los agresores fueron principalmente los pacientes o familiares9,11,13,15,16,19,20. En España, siete de cada 10 agresiones son realizadas por el paciente; los otros son generados por un pariente o compañero21.

La VF y VV también son frecuentes en los EESS del primer nivel de atención de otras regiones del mundo. En China, en los hospitales municipales, que son importantes instituciones de atención primaria, existe una alta prevalencia de violencia psicológica contra los trabajadores de salud, siendo el abuso verbal el tipo más común, 28% en los médicos y 40% en las enfermeras; en comparación con los médicos, la probabilidad de experimentar VV fue mayor entre las enfermeras (OR = 1,787; IC 95% = 1,330 a 2,402)9.

En España, el 54% de los casos incidentes se concentra en la atención primaria y el 89% en el sector público21. En Alemania, en médicos de atención primaria, el 91% de los encuestados (IC95%: 89% a 93%) ha sido objeto de comportamiento agresivo en algún momento de su carrera como médico de atención primaria, el 73% (IC 95%: 70% a 76%) en los 12 meses anteriores22. En Serbia, en los centros de atención primaria, el 53% habían experimentado VET, de los cuales el 18,3% habían estado expuestos a VF; las enfermeras y los médicos fueron los principales víctimas23. En Bangladesh, el 91% de la violencia tuvo lugar en entornos de salud pública, el 39% de los casos de violencia ocurrieron en el nivel de atención primaria24.

En nuestro estudio, la VF ocurrió en mayor proporción en las mujeres, personal contratado y en los que realizan turnos de 12 horas, en el caso de VV no hubo diferencias significativas. La razón de este hallazgo se debe a que en los EESS del primer nivel de atención de las zonas urbanas, las mujeres representan la mayor proporción de trabajadores, principalmente en las áreas de enfermería y obstetricia. Los trabajadores contratados, que por lo general son más jóvenes, con menos destreza y experiencia en el manejo de las situaciones adversas, pueden ser los factores influyentes para ser víctimas de violencia. En los EESS del primer nivel de atención que brindan servicio de 12 o 24 horas, la totalidad de los servicios están operativos en el turno mañana y el resto de los turnos opera con menos oferta de servicios, por ello el personal que labora en turnos de 12 horas puede percibir mayor frecuencia de violencia.

Las mujeres son más proclives a ser víctimas de VET; en China, las enfermeras tuvieron más probabilidades de encontrar un comportamiento agresivo porque tienden a comunicarse e interactuar más con los pacientes y sus familias que los médicos de cabecera; las altas cargas de trabajo hacen que no puedan satisfacer plenamente las necesidades de servicio de los pacientes durante las limitadas horas de trabajo profesional9. En Serbia, 62% de las enfermeras fueron las principales víctimas, en comparación con el 29% de los médicos23. En Tacna, Perú, la agresión fue similar en ambos sexos13.

En el presente estudio, la VF y VV fueron dirigidas principalmente hacia los técnicos en enfermería, quizás debido a que los trabajadores de este grupo ocupacional por lo general son los primeros en tener contacto con los pacientes o familiares; y en el caso de los EESS del primer nivel de atención realizan múltiples funciones, antes, durante y después de la atención en los diversos servicios profesionales. El tiempo de espera, el número insuficiente de personal y la exigencia de prontitud de atención en los pacientes o las limitaciones de materiales e insumo pueden ser las condiciones desencadenantes de la violencia y extenderse a otros trabajadores. En los servicios de atención médica, la disconformidad con el esquema terapéutico, no ceder a las exigencias de exámenes de laboratorio o de imágenes, el no otorgamiento de cita adicional, la negación de la evaluación por una especialidad o referencia a otra especialidad no justificada y el no otorgamiento de descanso médico, entre otros, fueron vistos en los EESS del primer nivel de atención.

La percepción de VF en los médicos de Arequipa fue por demandas que exceden las posibilidades del médico en el 57,4%, mientras que la percepción de la VV fueron el tiempo de espera de atención y la falta de compresión por sobrecarga laboral15. En España, en los servicios de atención primaria, las discrepancias del agresor con la atención médica proporcionada motivaron uno de cada tres ataques y se convirtieron en la causa más frecuente, otras razones fueron la prescripción de medicamentos, la emisión de capacidad temporal o la generación de informes que representaron casi una cuarta parte de las agresiones denunciadas21. En Irán, la falta de conocimiento de las personas sobre las tareas de los empleados fue el factor más común que contribuyó a la violencia física20.

Los hallazgos en el presente estudio son preocupantes y amerita tener una repuesta oportuna para que los trabajadores puedan prestar sus servicios profesionales en un ambiente más seguro. No solo para proteger el estado de la salud física y mental de los trabajadores, sino porque, un ambiente de trabajo más saludable, también se traduce en beneficio de los pacientes. Igualmente es necesario considerar algunas estrategias planteados en otros países, que es la de reconocer al profesional de la salud como una autoridad21, más aún tratándose de EESS que están ubicados en zonas de violencia social, con carencia de personal de seguridad idónea que hacen que los EESS del primer nivel de atención sea blanco fácil para la perpetración de la VF y VV.

Considerar como limitación el tamaño de la muestra que no ha sido muy representativa de todos los grupos ocupacionales. A pesar de haber recorrido numerosos establecimientos, los trabajadores de salud no han mostrado interés en participar, especialmente en el personal médico, probablemente porque perciben que es un problema habitual y no se ha visto ninguna medida de control y eso se refleja en la alta frecuencia de casos de violencia que no fueron notificados a la autoridad; situación que concuerda con estudios realizados en Irán, donde el 60% de los trabajadores no informaron violencia y la razón más común para no informar fue considerar inútil20; y en Bangladesh, los casos de violencia informados forman la punta del iceberg, mientras que los casos de violencia no informados permanecen como la parte sumergida del iceberg24.

Conclusión

La violencia física y psicológica en trabajadores del primer nivel de atención de Lima y Callao es frecuente. Los factores asociados a la violencia física fueron el sexo femenino, trabajador contratado y jornada laboral de 12 horas. Se recomienda tomar las medidas necesarias antes, durante y después de la ocurrencia de la violencia; socializar entre los trabajadores y usuarios el proceso de atención, de manera oportuna y comprensible.