SESIÓN 1

1. Efectos de la administración sistémica y local de MSCs de pacientes con osteoporosis o artrosis en un modelo animal de fractura femoral

Laguna E1, Pérez Núñez MI1, Real A del2, Menéndez G1, López Delgado L1, Sañudo C2, Martín A2, Mazorra R1, García Montesinos B1, Sáinz Aja JA3, Ferreño D3, Riancho JA1

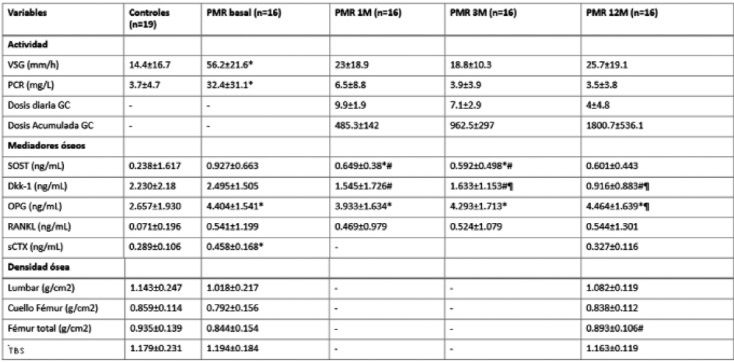

1 Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander; 2 Facultad de Medicina. Santander; 3 Laboratorio de la División de Ciencia e Ingeniería de los Materiales (LADICIM). Universidad de Cantabria

Introducción: El objetivo fue analizar la capacidad regenerativa de las MSCs en el tratamiento de fracturas.

Material y métodos: Las MSCs son extraídas de pacientes con fractura de cadera osteoporótica o artrosis de cadera, sometidos a cirugía de sustitución protésica. Las MSCs cultivadas se inyectaron en un modelo animal con fractura femoral, estableciendo dos modelos experimentales en función de la vía de administración, sistémica (n=29) o local (n=30). La consolidación de la fractura se evaluó mediante micro-TC e histología. En el estudio radiológico se analizaron los parámetros Bone Volume/Tissue Volume, grado de consolidación (0-4) y número de corticales corticalizadas (0-4). El estudio histológico se valoró según la escala de Allen (1-6), Huo (1-10) y Puente Óseo (0-2). Para el análisis de los datos se emplearon los test estadísticos de Kruskal-Wallis y U de Mann Whitney.

Resultados: El grado de consolidación radiológica y corticalización fue mejor con las MSCs cultivadas de pacientes con osteoporosis que de artrosis, siendo la diferencia significativa después de la administración sistémica (p=0,0302 consolidación; p=0,0243 corticalización). El grado histológico de consolidación también fue mejor con las MSCs cultivadas de pacientes con osteoporosis que de artrosis. Cuando se realiza la inyección sistémica, las diferencias fueron las siguientes: Allen, p=0,0278; Huo, p=0,0347; y Puente Óseo, p=0,0935. Después de la administración local en el foco de fractura: Allen, p=0,0764; Huo, p=0,0256; y Puente Óseo, p=0,0012.

Conclusiones: En este estudio no hemos podido demostrar una mejoría de la terapia con MSCs, independientemente de su origen (osteoporosis o artrosis). Además, encontramos peores datos de consolidación en los animales que fueron tratados con MSCs cultivadas de pacientes con artrosis, particularmente si las células se inyectaron por vía intravenosa. Estas diferencias dependieron de una influencia inhibitoria que podría estar relacionada con los procesos inmunes, en el caso de las MSCs de artrosis, o el atrapamiento de las células en los tejidos viscerales, en el caso de la administración sistémica. Sin embargo, la consolidación de las fracturas con MSCs de pacientes con osteoporosis se comparó favorablemente con las MSCs de pacientes con artrosis. Por todo ello, podemos concluir que las MSCs de pacientes con osteoporosis no tienen peores capacidades de regeneración ósea que las MSCs de individuos no osteoporóticos de edad similar.

2. La implementación de un protocolo de valoración nutricional reduce la mortalidad en pacientes ancianos ingresados por fractura de cadera

Pérez del Río V1, Sánchez Torralbo FJ2, García Olivares M2, Abuín Fernández J2, García de Quevedo Puerta D2, Olveira Fuster G1

1 Hospital Regional Universitario de Málaga. Facultad de Medicina, Universidad de Medicina. Málaga; 2 Hospital Regional Universitario. Málaga

Introducción: La incidencia de fracturas de cadera por fragilidad está aumentando por el envejecimiento de la población, lo que condiciona un significativo aumento de la mortalidad. Se estima que la prevalencia de desnutrición en pacientes con fractura de cadera ronda el 20-30%.

Objetivos: Evaluar, en pacientes ancianos ingresados por fractura de cadera, el impacto de la implantación de un cribado nutricional en la mortalidad a 1, 3 y 12 meses respecto a una cohorte previa.

Material y métodos: Estudio prospectivo, en pacientes mayores de 65 años ingresados por fractura de cadera desde octubre de 2019 a octubre de 2021. Se implementó un protocolo de valoración nutricional que incluyó Valoración Subjetiva Global (VSG), MNA-SF y criterios GLIM (utilizando la impedanciometría (BIA) como determinante de masa muscular) y se realizó intervención nutricional cuando fue necesario. Se evaluó la mortalidad global de los pacientes incluidos en el protocolo a 1, 3 y 12 meses, respecto a una cohorte similar previa sin valoración nutricional (enero a septiembre de 2019).

Resultados: Se incluyeron 300 pacientes, con 238 mujeres (79,3%), edad 82,9±7,1 años. IMC de 25,8±5,1 kg/m2. El perímetro de pantorrilla fue 32,4±2,8 cm en hombres y 30,7±3,8 cm en mujeres. El índice de masa libre de grasa por BIA fue 20,9±9,6 kg/m2 para hombres (8,3% debajo de 17 kg/m2) y 17,5±2,1 kg/m2 para mujeres (8,8% debajo de 15 kg/m2).

Mediante VSG se halló un 35,7% de normonutridos, 41,7% con desnutrición moderada y 22,6% con desnutrición severa. Mediante MNA-SF, un 19,9% de normonutridos, 42% en riesgo de desnutrición y 38% de desnutridos. En aplicación de los criterios GLIM, 68 pacientes (22,7%) presentaron IMC bajo y 113 (37,7%) una pérdida mayor del 5% del peso. Con dichos datos y utilizando la BIA como determinante de masa muscular, encontramos un 44,5% de pacientes desnutridos. Durante el seguimiento, falleció un 5% de los pacientes en el primer mes, un 9% en los tres primeros meses y un 19,9% al año.

En la cohorte previa de 214 pacientes (74,3% mujeres, 82,1±8 años) falleció un 7% de los pacientes en el primer mes, un 12,6% en los tres primeros meses y un 27,6% al año, siendo estadísticamente significativa la diferencia en el último caso (p=0,22, p=0,12 y p=0,036, respectivamente).

Conclusión: La prevalencia de desnutrición en ancianos ingresados con fractura de cadera es elevada. La implantación de un cribado nutricional mejora el pronóstico vital de estos pacientes.

3. Papel de la prostaglandina E2 en la osteoartropatía hipertrófica y/o acropaquia de distintas causas

Cajiao Sánchez K, Florez H, Monegal A, Guañabens N, Peris P

Hospital Clínic. Barcelona

Introducción: La osteoartropatía hipertrófica (OAH) se caracteriza por la presencia de acropaquía, dolor articular y periostosis. Puede ser de causa primaria, denominada paquidermoperiostosis o secundaria, asociada a distintos procesos entre los que destacan, enfermedades pulmonares, extrapulmonares y neoplasias. Estudios genéticos han demostrado la implicación de la prostaglandina E2 (PGE2) en la etiopatogenia de la OAH primaria al identificar mutaciones en el gen que codifica la 15-hidroxiprostaglandina deshidrogenasa que resulta en un aumento de los valores de PGE2

Objetivo: Analizar las características clínicas, comorbilidades y el papel potencial de la PGE2 en la OAH/acropaquía de distintas causas y evaluar la evolución clínica de estos pacientes

Metodología: 18 pacientes (10 H/8 M) entre los 15-78 años (49,9±15,6) con diagnóstico de OAH y/o acropaquia fueron atendidos en nuestro Servicio de Reumatología durante un período de 11 años. Revisamos sus características clínicas, incluyendo comorbilidades, pruebas de imagen, marcadores de recambio óseo (MRO), valores séricos y/o urinarios de PGE2, el tratamiento y la evolución clínica.

Resultados: La mayoría de pacientes presentaron causas secundarias de OAH y/o acropaquia. Solo el mas joven (15 años) presentaba una OAH primaria (paquidermoperiostosis). Las enfermedades pulmonares fueron la patología asociada con mayor frecuencia, siendo la enfermedad pulmonar intersticial, la EPOC y el cáncer de pulmón las más frecuentes, seguidas de las enfermedades hepáticas (CBP, cirrosis hepática y hepatitis crónica por virus C). Todos los sujetos evaluados (15/18) presentaron valores elevados de PGE2 en orina, y la mayoría presentaron valores séricos elevados de PGE2. Los MRO se evaluaron en 17 pacientes, evidenciando valores aumentados en la mayoría de ellos (11/17), particularmente del PINP y CTX. 4 pacientes fueron tratados con inhibidores de la COX-2 mostrando una ligera disminución en los títulos de PGE2 con mejoría parcial de la sintomatología, que mejoró claramente tras tratar la causa asociada cuando fue posible

Conclusiones: En este estudio, todos los sujetos con OAH y/o acropaquía, independientemente de la causa, presentaron un aumento de PGE2, lo que respalda su papel en la etiopatogenia de esta entidad. Las enfermedades pulmonares, incluyendo las neoplasias, y las enfermedades hepáticas, fueron los procesos asociados más frecuentes. El uso de COX-2 puede ser útil en el manejo de los síntomas de algunos pacientes.

4. Seguimiento y adherencia al tratamiento anti-osteoporótico desde enfermería en una Fracture Liaison Service (FLS)

Izquierdo Aviño R1, Cebollada Gadea L1, Laguna Rodrigo R2, Jordán Jarque M1

1 Unidad FLS. Hospital Nª Sª de Gracia. Zaragoza; 2 Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza

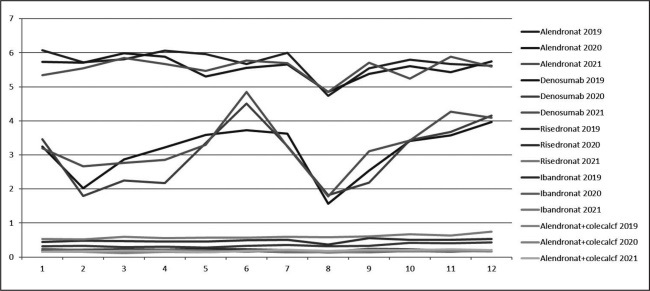

Introducción: La adherencia al tratamiento es fundamental para que la eficacia de los fármacos se reproduzca en la práctica clínica. Los factores que influyen en la adherencia son diversos y multidimensionales. Hemos evaluado si el seguimiento proporcionado por nuestra FLS mejora la adherencia al tratamiento antiosteoporótico y/o suplementos de calcio y vitamina D de los pacientes.

Material y método: Estudio descriptivo retrospectivo transversal de los pacientes incluidos en una FLS desde 2016 hasta 2020.

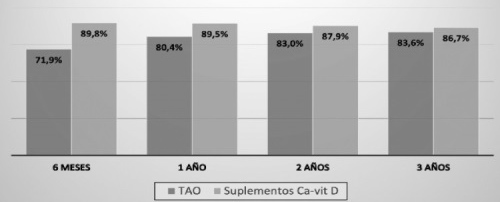

Resultados: La media de edad de los pacientes incluidos en nuestra FLS durante el periodo de estudio fue de 81,97 años, destacando que el 85,8% fueron mujeres y el 14,2% hombres. Durante el seguimiento, 1.201 pacientes de la muestra tuvieron un primer seguimiento a una media de 5,16 meses desde el inicio del tratamiento. Un total de 879 pacientes tuvieron un segundo seguimiento a los 14,28 meses de media desde el inicio del tratamiento. Un total de 522 pacientes tuvieron un tercer seguimiento, llevándose a cabo a los 24,12 meses de media. Finalmente, a 195 pacientes se les realizó un cuarto seguimiento, a unos 33,52 meses de media tras el inicio. Con respecto a las causas de finalización del seguimiento en nuestra FLS, un 3,1% de los pacientes lo abandonó porque había cesado la indicación de un tratamiento farmacológico, un 6,5% por decisión propia, un 11% por fallecimiento, un 4% por decisión médica, un 2,7% por imposibilidad de ser localizado y un 9,4% porque fueron derivados a seguimiento con su médico de atención primaria. Datos de buena adherencia al tratamiento se muestran en el gráfico.

Conclusiones: El seguimiento de los pacientes incluidos en una FLS se muestra efectivo para mejorar la adherencia al tratamiento farmacológico, incluso a los 3 años.

5. Prevalencia y prescripción de tratamiento farmacológico en una Fracture Liaison Service de Badalona (FLS-BSA) en comparación datos de Cataluña en el año 2019

Cancio Trujillo JM, Pérez-Castejón Garrote JM, Ferré Jodra A, Rodríguez García JL

Badalona Serveis Assitencials. Badalona

Introducción: Describir la actividad desarrollada durante el año 2019 (pre-pandemia) en relación a los datos publicados recientemente sobre la epidemiología de las principales fracturas osteoporóticas en Cataluña.

Material y método: Estudio observacional, retrospectivo, de revisión de historias clínicas en una FLS comparada con la totalidad de fracturas por fragilidad en Cataluña.

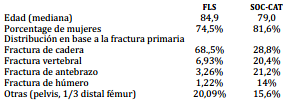

Resultados: Prevalencia de los diversos tipos de fracturas por fragilidad en FLS‐BSA y resto de Cataluña.

Proporción de pacientes inician tratamiento farmacológico antiosteoporosis de forma posterior a la fractura.

Conclusiones: Un modelo asistencial en Unidades multidisciplinares de Fractura o Fracture Liaison Services (FLS), tiene el objetivo de realizar una correcta prevención secundaria de nuevas fracturas. Las FLS son un modelo multidisciplinar de atención al paciente que, de forma coordinada, asume la responsabilidad de identificar, tratar y apoyar a los pacientes con fracturas por fragilidad, interviniendo de forma adecuada sobre cada paciente, reduciendo así la probabilidad de que sufran otra fractura. Habiendo demostrado su eficacia en la disminución de la presentación de nuevas fracturas de una forma coste-efectiva para los sistemas de salud así como una mejora en la adherencia terapéutica de los pacientes seguidos en estas unidades.

La FLS-BSA de coordinación ortogeriátrica, presenta una atención mayor en la fractura de cadera por fragilidad, con un gap a destacar en resto de fracturas en relación a la proporción de fracturas en Cataluña. Ello refuerza la necesidad de mejorar el abordaje del resto de fracturas.

6. Cribado de riesgo poligénico de fracturas óseas en mujeres de España con osteoporosis

Real A del1, Cruz R2, Olmos JM1, Hernández JL1, Valero C1, Riancho JA1

1 Departamento de Medicina y Psiquiatría. Universidad de Cantabria. IDI-VAL. Santander; 2 Grupo de Medicina Xenómica. Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras (CIBERER). Universidad de Santiago de Compostela

Dado que la osteoporosis tiene un importante componente hereditario, el conocimiento de las variantes genéticas implicadas puede permitir la identificación precoz de los sujetos en riesgo y la instauración de medidas preventivas no farmacológicas. Por otro lado, puede ayudar a seleccionar más eficientemente los grupos de población en los que aplicar medios diagnósticos y terapéuticos más sofisticados. La osteoporosis tiene un carácter poligénico, por lo que se están intentando elaborar puntuaciones de riesgo basadas en el análisis de múltiples genes (“polygenic risk scores”, PRS). En esta línea, recientemente se ha propuesto un PRS generado a partir de los datos genotípicos y de ultrasonografía de calcáneo como ayuda en la predicción de fracturas (Forgetta V, PLoS Med. 2020 ;17(7): e1003152). El objetivo de este estudio fue analizar la capacidad de ese índice para predecir osteoporosis en la población española.

Estudiamos 1.747 mujeres, de las cuales 307 (65±9 años) fueron previamente diagnosticadas con osteoporosis y 1.440 (49±17 años) eran controles de población general. En todas ellas se hizo un análisis genómico con el Spanish Biobank Array. Tras solapar las variantes genotipadas con las del estudio referido, analizamos finalmente un total de 10.319 marcadores.

Las puntuaciones del PRS fueron significativamente menores en el grupo de osteoporosis que en el grupo control (-2,40 versus –1,75; p=5,68x10-12). Esas diferencias persistían después de incluir la edad como covariable (p=2,78x10-11). Con el modelo ajustado por la edad, el PRS mostró un poder predictivo bastante alto, con un área bajo la curva de 0,875 (95% IC 0,775–0,925). En comparación con las mujeres de los otros cuartiles, aquellas con puntuación PRS en el primer cuartil tenían un riesgo de osteoporosis significativamente mayor (OR=2,1; 95% IC 1,6–2,7; p=9,01x10-8).

Sin embargo, dentro del grupo de osteoporosis, no hemos encontrado asociación del PRS con variables como la DMO basal de región lumbar, cadera total o cuello de fémur.

En resumen, la aplicación de este PRS muestra diferencias significativas entre la población general española y las pacientes con osteoporosis, lo que sugiere su utilidad dentro de estrategias de identificación de sujetos en riesgo basado en criterios clínicos-genéticos.

7. Fractura de cadera por fragilidad y déficit de vitamina D. Efectividad de dos pautas de suplementación con calcifediol

Cuadra Llopart L1, Jovell Fernández E1, Salvà Casanovas A2

1 Consorci Sanitari de Terrassa. Barcelona; 2 Fundació Salut i Envelliment. Universidad Autónoma de Barcelona

Introducción: El déficit de vitamina D es muy frecuente en las personas mayores con fractura de cadera. En este estudio se evalúa la efectividad de dos pautas de suplementación de vitamina D en relación con la corrección del déficit de vitamina D.

Metodología: Ensayo clínico aleatorizado. Criterios inclusión: Personas ≥75 años con fractura de cadera y déficit de vitamina D [25-hidroxivitamina D <30 ng/mL]. Se aleatorizó a recibir calcifediol 16.000 UI al día durante 5 días consecutivos (grupo intervención, GI) o 16.000 UI a la semana durante 5 semanas (grupo control, GC); posteriormente ambos grupos recibían suplementación según protocolo del centro en el período de estudio. Se analizaron variables analíticas del metabolismo óseo al mes, 3, 6 y 12 meses.

Resultados: N=50. Edad media 86 (DE:4) y 64% mujeres. La media del nivel sérico de 25-hidroxivitamina D [25(OH)D] basal fue 13,26 (5,4) y 11,96 (6,7) ng/mL (GI y GC respectivamente), (p=0,45); y de hormona paratiroidea (PTH) 77,5 (48) y 101,3 (49,6) pg/mL (p=0,096); 65% presentaban hiperparatiroidismo secundario. Al mes el nivel sérico de 25(OH)D fue 38,2 (26,2) y 35,2 (13,3) ng/mL (p=0,66); y el porcentaje de pacientes con niveles 25(OH)D ≥30 ng/mL fue 45,5% y 54,5%. La media PTH al mes fue 43,5 (20) vs 75,16 (49,5)pg/mL (p=0,01) y a los 3 meses 63,2 (43,4) y 62,2 (33,2) pg/mL, (p=0,95). La media calcio al mes fue 9,29 (0,46) y 9,16 (0,58) mg/dL (p=0,48), sin cambios a los 3 meses. En el seguimiento la media de niveles de 25(OH)D fue de 36 (18) vs 33,4 (13,6) ng/mL y de 29 (13,6) vs 33 (20) ng/mL (a los 6 y 12 meses respectivamente según grupo de tratamiento GI vs GC). El porcentaje de pacientes con niveles de 25(OH)D >30ng/mL fue de 55% vs 44% a los 6 meses y de 38% vs 61% a los 12 meses de seguimiento.

Conclusiones: Las dos pautas de suplementación con calcifediol se han mostrado efectivas en la corrección del déficit de vitamina D, sin aumentar el riesgo de hipercalcemia en personas mayores con fractura de cadera.

La pauta de administración diaria de calcifediol mejora de forma más rápida los niveles de 25(OH)D y corrige antes el hiperparatiroidismo secundario en estos pacientes.

En el seguimiento, se constata que aproximadamente la mitad de los pacientes no consigue mantener niveles séricos de 25(OH)D óptimos (≥30 ng/mL) lo que hace pensar que es preciso dosis más altas de calcifediol tras la corrección del déficit en la pauta de mantenimiento.

8. Determinación de la patogenicidad de variantes de significado incierto en el gen ALPL asociadas a hipofosfatasia adulta a través de caracterización fenotípica, funcional y estructural

García Fontana B1, Sanabria de la Torre R2, Martínez Heredia L2, González Salvatierra S2, Andújar Vera F3, Iglesias Baena I4, Contreras Bolívar V1, González Cejudo T5, Andreo López MC1, Jiménez Ortas A6, García Fontana C1

1 Unidad de Endocrinología y Nutrición. Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada. Ibs.GRANADA. CIBERFES, Instituto de Salud Carlos III; 2 Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada (Ibs.GRANADA). Dpto. de Medicina, Universidad de Granada; 3 Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada (Ibs.GRANADA). Dpto. de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, Universidad de Granada. Instituto Andaluz de Investigación en Ciencia de Datos e Inteligencia Computacional (Instituto DaSCI); 4 Genactive Clinic & Research; 5 Unidad de Análisis Clínicos. Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada. Ibs.GRANADA; 6 Dpto. Bioquímica y Biología Molecular I. Universidad de Granada

Introducción: La hipofosfatasia (HPP) es una enfermedad genética rara, grave y potencialmente mortal causada por una o varias mutaciones en el gen codificante para la fosfatasa alcalina no específica del tejido (ALPL). La elevada variabilidad genética de ALPL se traduce en una elevada heterogeneidad clínica, lo que dificulta el establecimiento de una sintomatología específica de HPP.

Objetivo: Caracterización geno-fenotípica, funcional y estructural de tres variantes de significado incierto del gen ALPL no descritas previamente (p.Del Glu23_Lys24, p.Pro292Leu y p.His379Asn) asociadas a HPP.

Métodos: Se determinó la actividad de la fosfatasa alcalina (FA) total, la concentración de piridoxal-5'-fosfato (PLP) así como otros marcadores bioquímicos de los pacientes afectados. La caracterización fenotípica se realizó a través de la expresión de las construcciones de las VSI en cultivos celulares de células HEK293T. Los modelos tridimensionales de las proteínas wild-type (WT) y mutantes se representaron mediante las herramientas SWISS MODEL y UCSF Chimera.

Resultados: La sintomatología más grave se atribuyó a la variante p.His379Asn, mientras que las variantes p.Del Glu23_Lys24 y p.Pro292Leu se asociaron a una sintomatología más leve.

Los ensayos de mutagénesis dirigida y el análisis de la actividad FA revelaron una drástica reducción de la actividad enzimática en las variantes de significado incierto en comparación con la proteína WT (p<0,001), siendo la variante p.Del Glu23_Lys24 la que presentó mayor actividad enzimática y la variante p.His379Asn la de menor actividad, tal y como se observa en muestras sanguíneas. Se observó una relación inversa entre los niveles de FA y los de PLP actuando estos últimos como mejores predictores del pronóstico de la enfermedad.

Los ensayos de modelaje 3D revelaron cambios tanto en la estructura tridimensional de las variantes como en la polaridad de la enzima. La variante p.His379Asn dio lugar a la pérdida de uno de los dos sitios de unión a Zinc lo que puede afectar en gran medida a la actividad FA.

Conclusiones: Las variantes p.Del Glu23_Lys24 y p.Pro292Leu se asocian con HPP leve en adultos mientras que la variante p.His379Asn se asocia a un fenotipo de moderado a severo. Apoyando nuestros resultados, la web VarSome ha reclasificado las variantes como probablemente patogénica (p.Del Glu23_Lys24) y patogénicas (p.Pro292Leu; p.His379Asn).

9. El secretoma de osteoblastos modula los efectos de la proteína protumorogénica mindin sobre el metabolismo oxidativo asociado a la polarización a fenotipo protumorógénico M2 de macrófagos

Álvarez Carrión L, Gutierrez Rojas I, García de Casasola G, Ardura JA, Alonso Rodríguez V

Laboratorio de Fisiopatología Ósea (Unidad de Metástasis). Departamento de Ciencias Médicas Básicas. Facultad de Medicina. Universidad CEU San Pablo. Madrid

La plasticidad fenotípica de los macrófagos permite que estas células regulen la formación y resorción óseas durante procesos como la homeostasis o la formación de metástasis esqueléticas. Recientemente se ha relacionado la adquisición de un estado metabólico celular glucolítico o, por otro lado oxidativo, con la polarización a fenotipos de macrófago M1 pro-inflamatorios y anti-tumorogénicos o M2 anti-inflamatorios y pro-tumorogénicos, respectivamente. Hipotetizamos que el secretoma de osteoblastos regula la posible reprogramación de macrófagos hacia un metabolismo oxidativo y la polarización a un fenotipo pro-tumorogénico M2 inducidos por la proteína protumorogénica e inmunomoduladora mindin.

Estimulamos macrófagos murinos RAW264.7 con mindin y evaluamos perfiles metabólicos de tasas de consumo de oxígeno, de acidificación extracelular, de flujo de protones y potencial metabólico usando el bionalizador de metabolismo Seahorse. Analizamos por PCR cuantitativa marcadores de polarización de macrófagos M1: iNOS, TNFα, Inhibina, Flt1, Egln3 y Mmp12, y de macrófagos M2: CD206, Arginasa, IL-10, Folr2, y F4/80. Obtuvimos el secretoma de células osteoblásticas murinas MC3T3-E1 en forma de medios condicionados para su estimulación sobre macrófagos.

La estimulación de macrófagos con mindin aumentó la tasa de consumo de oxígeno y causó un ligero aumento de la acidificación del medio extracelular y del flujo de protones. El secretoma de células osteoblásticas MC3T3-E1 inhibió estos efectos causados por mindin. Por otro lado, mindin no modificó la expresión de marcadores de polarización M1, pero sí indujo sobreexpresión génica de los marcadores M2: CD206, Arginasa, IL-10, y Folr2 en macrófagos RAW264.7. Tanto la estimulación de mindin como del secretoma de osteblastos aumentó la tasa de acidificación y el flujo de protones en respuesta a estrés mitocondrial, siendo los macrófagos estimulados por mindin sin presencia de secretoma osteoblástico los que mostraron mayores niveles de estos marcadores metabólicos. Mindin además incrementó la tasa de consumo de oxígeno tanto en macrófagos tratados o no con secretoma de osteoblastos.

Conclusión: La proteína mindin promueve el metabolismo oxidativo celular asociado a la polarización de macrófagos a fenotipo pro-tumorogénico M2. Los efectos metabólicos de mindin se inhibieron por el secretoma de osteoblastos, salvo en condiciones de estrés mitocondrial.

10. Análisis de la morfometría ósea en ratas sometidas a diferentes situaciones de hipoxia

Usategui Martín R1, Real A del2, Prieto Lloret J1, Olea E1, Rigual RJ1, Riancho JA2, Pérez Castrillón JL1

1 Facultad de Medicina. Universidad de Valladolid; 2 Universidad de Cantabria

El hueso es uno de los tejidos metabólicamente más activos, metabolismo que requiere de un aporte suficiente de oxigeno. En este sentido, se han publicado resultados contradictorios de cómo la hipoxia podría modificar el remodelado óseo y con ello la estructura del hueso. El objetivo del estudio fue valorar el efecto de la hipoxia sobre la morfometría ósea y la densidad mineral ósea medidas por tomografía axil computarizada de alta resolución (HR-pQTc ). Se analizaron 61 ratas wistar a las que se les sometió a diferentes condiciones experimentales: ratas control (sometidas a condiciones de normoxia), ratas sometidas a hipoxia crónica constante y ratas sometidas a hipoxia crónica intermitente. Los animales se sacrificaron por una sobredosis cardiaca de fenobarbital. A continuación, se procedió a la extracción de los huesos, femur y tibia. Posteriormente se fijaron en etanol al 70% para su posterior análisis. Se utilizó un micro-TAC modelo escáner SKYSCAN 1172 de la marca BRUKER y un software de captación de datos skyscan1172 µCT. La reconstrucción de las imágenes se realizó mediante un software Nrecon utilizándose posteriormente el software de análisis de imagen “CTAN”. Se utilizó el SPSS v22 para el análisis estadístico. Nuestros resultados mostraron que las ratas sometidas a condiciones de hipoxia tenían una menor densidad mineral de tejido (TMD) en fémur cortical y un menor grosor trabecular de la tibia. Por otra parte, analizando las ratas sometidas a hipoxia crónica permanente en referencia a las ratas control, se observó que la hipoxia se asoció con un menor espesor cortical de la tibia, menor densidad mineral ósea (BMD) en fémur trabecular y con menor volumen óseo porcentual (BV/TV) del fémur trabecular. Diferenciando por sexos, las ratas hembras sometidas a hipoxia crónica permanente presentaron un menor espesor de la tibia cortical, menor grosor de las trabéculas de la tibia y el fémur y menores valores de BMD en las trabéculas de la tibia y el fémur. Las ratas macho sometidas a hipoxia crónica permanente, tenían un menor número de trabéculas en la tibia. También se observó como las ratas sometidas a hipoxia permanente intermitente, tenían un menor TMD que las ratas control. Nuestros resultados mostraron que en diferentes condiciones de hipoxia se observó un deterioro de la morfometría ósea, probablemente debido a que se produce una alteración del remodelado óseo promovido por la hipoxia tisular.

11. Proyecto TEAM - Transición de Pediatría a Adultos en pacientes con enfermedades metabólicas óseas: resultados de una encuesta nacional y recomendaciones de expertos

Casado E1, Bou R2, Pintos G3, Torregrosa JV4, Chocrón S5, Arango P6, Barreda AC7, Broseta JJ8, Gómez C9

1 Servicio de Reumatología. Hospital Universitari Parc Taulí, Sabadell; 2 Unidad de Reumatología Pediátrica. Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona; 3 Enfermedades Metabólicas Minoritarias. Hospital Universitari Vall d’Hebron. Barcelona; 4 Servicio de Nefrología y Trasplante Renal. Hospital Clínic de Barcelona. Barcelona; 5 Servicio de Nefrología Pediátrica. Hospital Universitari Vall d’Hebron. Barcelona; 6 Servicio de Nefrología Pediátrica. Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona; 7 Servicio de Endocrinología Pediátrica. Hospital Universitario la Paz. Madrid; 8 Servicio de Nefrología y Trasplante Renal. Hospital Clínic de Barcelona. Barcelona; 9 Unidad de Gestión Clínica de Metabolismo óseo y Mineral. Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo

Introducción: No existen modelos de transición definidos para pacientes con enfermedades metabólicas óseas (EMO), desde las más frecuentes como la osteoporosis secundaria o la osteogénesis imperfecta, a las más raras como los raquitismos hipofosfatémicos adquiridos y congénitos como la hipofosfatemia ligada al cromosoma X (XLH).

Objetivo: Conocer el funcionamiento de las unidades de transición existentes en España para pacientes con EMO, para elaborar recomendaciones prácticas para el manejo del paciente en el período de transición a la edad adulta.

Material y métodos: Un grupo de expertos en metabolismo óseo de Pediatría y de adultos de diferentes centros de nuestro país diseñaron el proyecto en las siguientes fases: 1. Revisión de la literatura científica, 2. Identificación de los puntos críticos en el manejo del paciente durante el período de transición a la edad adulta, 3. Consulta a médicos pertenecientes a diferentes sociedades científicas relacionadas con el manejo del paciente con patología metabólica ósea respecto a los puntos críticos identificados en cada una de las siguientes secciones: a) Justificación del programa de transición y momento de inicio, b) Modelo y plan de transición, c) Información, d) Documentos y formación, y 4. Elaboración de una serie de recomendaciones y un algoritmo de decisión para el manejo del paciente con EMO. El Proyecto fue autorizado por el CEIC de uno de los hospitales participantes.

Resultados: Participaron 86 profesionales de 53 centros españoles, miembros de al menos una de las siguientes sociedades científicas: AENP, SEN, SEIOMM, SEEP, SERPE, SEEN, SEMI, y AECOM. Respecto a las preguntas sobre la transición y su momento de inicio, no se alcanzó consenso en las afirmaciones "Considera adecuado/Considera factible iniciar el programa de transición a los 12 años en pacientes con EMO”. Respecto a los indicadores sobre el modelo y el plan de transición no se alcanzó consenso en la pregunta "El modelo de transición que ha seleccionado como preferido ¿es factible en su medio?". Se alcanzó consenso en las restantes 45 preguntas. Finalmente se valoraron las barreras y la efectividad del programa, y se elaboraron una serie de recomendaciones.

Conclusión: El proyecto TEAM aporta resultados importantes para la implementación de la transición Pediatría-adultos en pacientes con EMO.

Coordinación técnica del Proyecto: Dra. Begoña Soler, Director Médico, E-C-BIO, S.L. (Madrid).

Promotor: Kyowa Kirin Farmacéutica, S.L.

12. Primeros pasos tras una fractura, nunca son fáciles

Blázquez Moreno A

Hospital Universitario. Complejo asistencial de Salamanca

Introducción: Las FLS o Unidades de Coordinación de Fracturas son un modelo multidisciplinar de atención al paciente que ha presentado una fractura osteoporótica, que han demostrado reducir el riesgo de refractura y la mortalidad asociada, así como mejora del cumplimiento terapéutico. Es por ello que presentamos el protocolo de actuación que conjuntamente los Servicios de Rehabilitación y Reumatología hemos implementado como paso previo a intentar desarrollar nuestra FLS.

Material y métodos: Población diana: pacientes >65 años tras Fractura por Fragilidad tanto vertebral como extremidad proximal de húmero, remitidos a Rehabilitación y/o Reumatología que presenten al menos 1 de los siguientes criterios: bajo peso (IMC <20), antecedente personal de fractura por fragilidad, antecedente familiar de 1º grado de fractura por fragilidad, tratamiento con glucocorticoides durante >3 meses, más de 2 caídas en el último año. Requisitos para derivación a 1ª Consulta: Rx lateral dorsal y lumbar, analítica completa con perfil osteoporosis, densitometría: si no se ha realizado nunca o no es reciente (<1 año).

Resultados: 1ª Consulta presencial realizada por facultativo: evaluación clínica, ajuste tratamiento farmacológico si precisa, entrega y explicación del folleto con las medidas dietéticas, normas y recomendaciones domiciliarias de educación sanitaria, prevención de caídas y ejercicio físico (creado por ambos Servicios).

Consulta seguimiento realizada por enfermería, en formato no presencial, a los 2, 12 y 24 meses de la primera valoración. Evaluación de cumplimiento y adherencia tratamiento, actividad física, ejercicios, nº caídas clínica, así como detección de posibles eventualidades o incidencias. En todos los casos (primera o consulta de seguimiento), registro de actividad en base de datos creada a partir de las directrices de la SEIOMM, según cuestionario MiniRefra.

Conclusiones: La osteoporosis es un problema de salud pública altamente prevalente, y considerando que debemos hacer una mejor adecuación del manejo de estos pacientes en nuestra área sanitaria, presentamos el nuevo modelo de atención como paso previo a una posible creación de una FLS, con el objetivo principal de Mejora de la Prevención secundaria, con reducción de la incidencia de Fracturas por fragilidad y las complicaciones adyacentes, optimizando los recursos y mejorando la atención a estos pacientes con alta morbimortalidad y gran consumo de recursos.

13. Manifestaciones clínicas y complicaciones de la osteomalacia hipofosfatémica ligada al cromosoma X (XLH) en la edad adulta

Chacur C, Peris P, González E

Hospital Clínic. Barcelona

Introducción: La osteomalacia hipofosfatémica ligada al cromosoma X (XLH) es un trastorno hereditario que puede ocasionar comorbilidades musculoesqueléticas altamente incapacitantes en edad adulta.

Material y método: Estudio retrospectivo de pacientes atendidos por XLH en un servicio de Reumatología los últimos 10 años, evaluando los hallazgos clínico-radiológicos, comorbilidades y complicaciones asociadas.

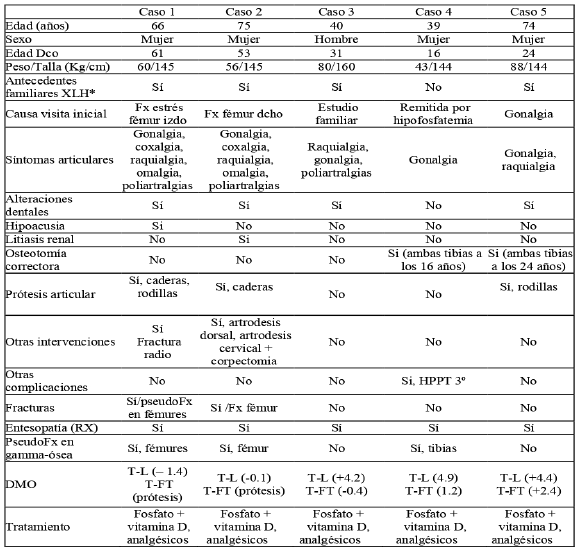

Resultados: Se incluyeron 5 pacientes, entre 39 y 75 años de edad, la mayoría de ellos diagnosticados en la edad adulta (las características clínicas y complicaciones de los pacientes se incluyen en la tabla). Todos presentaban talla baja, síntomas osteoarticulares con marcada limitación funcional y entesopatía radiológica. Cuatro desarrollaron una artropatía degenerativa precoz de rodillas y caderas, y alteraciones dentales asociadas a su enfermedad. Todos los pacientes mayores de 50 años requirieron algún tipo de sustitución protésica en rodillas y/o caderas. Tres pacientes presentaron fracturas de estrés en fémur y/o tibia, uno requirió varias intervenciones por una estenosis del canal vertebral asociada a la entesopatía, y dos desarrollaron una litiasis renal y un hiperparatiroidismo terciario, respectivamente.

Tabla 1. Características clínicas de los pacientes con XLH.

ND: no determinado, Edad Dco: edad en el momento del diagnóstico de XLH; Fx: fractura; HPPT 3º: hiperparatiroidismo terciario; DMO: Densidad mineral ósea; T-L: T-score en columna lumbar; T-FT: T-score en fémur total; Antecedentes familiares XLH: tras estudio familiar genético en el Servicio de Reumatología y/o estudio familiar previo.

Conclusiones: Las manifestaciones musculoesqueléticas son frecuentes e invalidantes en población adulta con XLH, por lo que un adecuado diagnóstico y manejo desde la infancia son esenciales para prevenir el desarrollo de complicaciones en la edad adulta asociadas a esta enfermedad.

14. Caveolina-1 interviene en la localización de PTH1R a microdominios subcelulares de osteoblastos regulando la señalización intracelular e influyendo en sus respuestas biológicas

Heredero Jiménez S, Martín Guerrero E, Tirado Cabrera I, Pizarro Gómez J, Rodríguez de Gortázar A, Ardura JA

Laboratorio de Fisiopatología Ósea. Departamento de Ciencias Médicas Básicas. Facultad de Medicina. Universidad CEU San Pablo. Madrid

La localización subcelular del receptor de parathormona PTH1R y su asociación a distintas proteínas intracelulares puede activar diferentes vías de señalización desencadenando diversas respuestas biológicas. La proteína de membrana capaz de asociarse a diversas moléculas, caveolina-1, es potencialmente capaz de interactuar con PTH1R. Hipotetizamos que la interacción de caveolina-1 y PTH1R modifica la distribución de PTH1R, su señalización intracelular y respuestas biológicas en osteoblastos, además de su capacidad de proliferación o supervivencia.

Se evaluó mediante microscopía confocal en células vivas por captura en lapsos de tiempo la localización subcelular a tiempo real de mCherry-caveolina-1 y GFP-PTH1R tras transfección en osteoblastos MC3T3-E1 y estimulo con PTHrP. La inhibición de caveolina-1 se llevó a cabo utilizando siRNAs específicos. Se determinó la difusión de PTH1R en microdominios mediante tecnología de recuperación de fluorescencia tras fotoblanqueado (FRAP). Se evaluaron: niveles de calcio intracelular por microscopía fluorescente, fosforilación de la quinasa ERK 1/2 por western blot, potencial osteogénico de los osteoblastos mediante análisis de la expresión génica de Runx2, osteocalcina y fosfatasa alcalina y la capacidad de remodelación ósea, analizando OPG y RANK ligando, por PCR a tiempo real. La viabilidad y proliferación celular se determinaron por contajes con azul tripán.

Caveolina-1 forma parches en microdominios de membrana plasmática de osteoblastos. La fracción de PTH1R localizada en parches de caveolina-1 mostró menor movilidad e internalización tras estimulación con PTHrP que la fracción localizada en membrana sin caveolina-1. El incremento de la señalización intracelular de calcio y de fosforilación de ERK observada tras estimulación con PTHrP se potenció en células con silenciamiento de caveolina-1. La sobreexpresión génica de Runx2, fosfatasa alcalina y osteocalcina y la reducción en expresión de OPG inducidos por PTHrP en osteoblastos fueron inhibidos por silenciamiento de caveolina-1. Los osteoblastos con déficit en caveolina-1 presentaron un aumento significativo de la mortalidad celular a lo largo del tiempo, sin verse afectada su proliferación celular.

Caveolina-1 inmoviliza una fracción del receptor PTH1R disponible en la membrana de osteoblastos, alterando la señalización intracelular de calcio y ERK 1/2, así como la expresión de genes relacionados con la formación y remodelación ósea y la viabilidad osteoblástica.

15. Vitamina D y osteoporosis

Menéndez Urdangaray C1, Menéndez González AJ2, López Alba AJ2, Meneses Gutiérrez A1, García Arias A1, Cabria Fernández J1, Rodríguez Dopazo M1, González-Herráez Fernández P1, López Muñiz A3, Urdangaray San José N4

1 Hospital Universitario de Cabueñes. Gijón; 2 Hospital Vital Álvarez-Buylla. Mieres; 3 Universidad de Oviedo; 4 Centro de Salud de La Lila. Oviedo

El papel de la vitamina D en nivel del metabolismo óseo es de sobra conocido pero la suplementación de esta suscita controversia debido a la falta de consenso. El objetivo de nuestra investigación es determinar la correlación existente entre los niveles de vitamina D y la incidencia de las fracturas osteoporóticas en el Área Sanitaria VII de Asturias. Se realiza un estudio descriptivo y transversal que compara los niveles de vitamina D de los pacientes que presentaron alguna fractura durante el año 2019, con los pacientes a seguimiento por el servicio de Endocrinología y Medicina Interna del Hospital Vital Álvarez-Buylla que carecían de enfermedades relacionadas con el metabolismo óseo. La muestra estaba comprendida por 2.273 pacientes pertenecientes al área sanitaria VII asturiana, siendo 154 pacientes del servicio de Cirugía Ortopedica y Traumatologia; y 2.119 pacientes del área de Endocrinologia y Medicina Interna. Los niveles de vitamina D de los pacientes con fractura por osteoporosis fueron superiores a los pacientes del grupo control. Además, se observó que aquellos pacientes con peores registros a nivel de metabolismo del calcio también presentaban peores niveles en el resto de los valores sanguíneos. De los hallazgos se derivan importantes implicaciones que muestran que no es recomendable hablar simplemente de un déficit de 25‐(OH) vitamina D, sino de un probable “Síndrome Metabólico Óseo asociado a la edad”.

16. La ablación dirigida de PTEN en el osteocito agrava la anemia y provoca alteraciones del metabolismo mineral en la insuficiencia renal

Díaz Tocados JM, Pérez Gómez A, Domínguez Coral JD, García Carrasco A, Martínez Bardají A, Caus Enríquez M, Eritja Sanjuan A, Doladé Masot N, Mena Morlans I, Bozic M, Bermúdez López M, Valdivielso Revilla JM

Instituto de Investigación Biomédica de Lleida. Fundación Dr. Pifarré (IRBLleida)

El hueso, más allá de sus conocidas funciones, desempeña un importante papel como órgano endocrino regulando multitud de funciones a nivel sistémico, las cuales están alteradas en la enfermedad renal crónica (ERC) provocando un desequilibrio metabólico que compromete la salud del paciente. Estudios previos han publicado que la eliminación del gen PTEN en osteoblastos resulta en un fenotipo de alta masa ósea. El objetivo de nuestro estudio fue determinar el papel de PTEN en el osteocito, la principal célula endocrina en el hueso, y su implicación en la homeostasis ósea y metabólica en la insuficiencia renal. Para ello, generamos un modelo murino deficiente en PTEN específicamente en osteocitos (Ocy-PTEN-cKO), al que practicamos una nefrectomía subtotal y analizamos la histología ósea, la biología molecular en riñón y hueso y la bioquímica en plasma y orina. Además, realizamos estudios in vitro con osteocitos diferenciados a partir de células mesenquimales de médula ósea para determinar los efectos directos del silenciamiento de PTEN. Los análisis de histomorfometría ósea y microCT mostraron que los ratones Ocy-PTEN-cKO tenían mayor volumen óseo cortical que los controles, mientras que en el hueso trabecular el volumen óseo y el remodelado fueron similares. Respecto a los parámetros en sangre, observamos una importante caída de la concentración de hemoglobina en los ratones Ocy-PTEN-cKO sólo dos semanas después de la nefrectomía subtotal, no relacionada con una disminución de la expresión de eritropoyetina renal. Además, estos animales también mostraron un aumento de los niveles plasmáticos de fósforo, FGF23 c-terminal y esclerostina. El tratamiento con LY294002, un inhibidor de PI3K, resultó en un aumento de la hemoglobina en los ratones Ocy-PTEN-cKO con insuficiencia renal, sugiriendo que los efectos de PTEN sobre la homeostasis del hematocrito están modulados por su acción fosfatasa. In vitro, el silenciamiento de PTEN en células mesenquimales diferenciadas a osteocitos mostró una disminución de la expresión de RANKL y de la ratio RANKL/OPG, sugiriendo un papel sobre la actividad osteoclástica. Por otro lado, las expresiones de FGF23 y esclerostina no se incrementaron, indicando que los altos niveles observados in vivo se deben a un efecto indirecto. En conclusión, nuestros resultados apuntan a que la vía PTEN/PI3K en el osteocito contribuye al desarrollo de la anemia y las alteraciones minerales y óseas en la ERC.

17. Cáncer de mama e inhibidores de la aromatasa en una unidad de fracturas por fragilidad

Gómez Vaquero C, Palacios Olid J, Maymó Paituví P, Valencia L, González Águila M

Servicio de Reumatología. Hospital Universitari de Bellvitge. L'Hospitalet de Llobregat. Barcelona

Objetivos: Evaluar la prevalencia de cáncer de mama en la población con fractura por fragilidad. Describir las características de las pacientes con cáncer de mama, tratadas o no con inhibidores de la aromatasa (IA), que presentaron fracturas por fragilidad respecto al resto de pacientes.

Material y método: Se incluyeron todas las pacientes con cáncer de mama que presentaron una fractura por fragilidad y fueron evaluadas en una Unidad de fracturas (UF) entre mayo 2015 y abril 2018. Se calculó la prevalencia observada en relación a la esperada. Las variables de estudio fueron: a) en relación con el cáncer de mama: edad al diagnóstico, tipo y tratamiento; b) en relación con la fractura: edad, localización, densidad mineral ósea (DMO) y factores de riesgo de fractura clínicos.

Resultados: Setenta y siete de las 1.460 mujeres de la UF tenían cáncer de mama (edad: 75±10 años, sin diferencias con el resto). El diagnóstico del cáncer se realizó a los 65±11 años. Cincuenta pacientes (65%) tenían receptores hormonales positivos, 44 (57%) recibieron tratamiento con IA. La localización de la fractura fue: 67 fracturas osteoporóticas mayores (23 de cadera, 20 antebrazo distal, 12 húmero, 12 fracturas vertebrales). En 41 pacientes, la primera fractura se produjo tras el inicio del tratamiento. En las pacientes tratadas con IA, la fractura se produjo a los 6±5 años del diagnóstico de cáncer; en las pacientes con cáncer de mama no tratadas con IA, a los 13±8 años (p<0,001). No hubo diferencias en los factores de riesgo de fractura. De los 44 pacientes con IA, 15 (34%) habían recibido tratamiento antirresortivo u osteoformador (TAO). El motivo de inicio del TAO fue el riesgo de fractura asociado a los IA en 7, una fractura por fragilidad previa y diagnóstico de osteoporosis anterior al de cáncer de mama en 7.

Según el Observatorio contra el cáncer de la Asociación Española Contra el Cáncer, en la provincia de Barcelona en 2021, la prevalencia de cáncer de mama era de 1.063/100.000 habitantes. En nuestra serie, la prevalencia fue de 5.274/100.000 pacientes.

Conclusiones: La prevalencia de cáncer de mama observada en nuestra serie es cinco veces superior a la esperada. Las pacientes tratadas con IA se fracturan antes que el resto de pacientes con cáncer de mama. En nuestra serie, dos tercios de las pacientes tratadas con IA no habían recibido TAO.

18. Uso de romosozumab (Romo) en pacientes que sufrieron una fractura durante el estudio: resultados de los ensayos fase 3 FRAME y ARCH

Libanati C1, Lane J2, Cosman F3, Langdahl B4, Stone M5, Oates M6, Timoshanko J7, Wang Z8, Kurth A9

1 UCB Pharma. Bruselas (Bélgica); 2 Centro de Atención Ambulatoria HSS. Nueva York (EE. UU.); 3 Universidad de Columbia. Nueva York (EE. UU.); 4 Hospital Universitario de Aarhus. (Dinamarca); 5 Hospital Universitario de Llandough. Consejo de Salud de la Universidad de Cardiff y Vale (Reino Unido); 6 Amgen Inc., Thousand Oaks. California (EE. UU.); 7 UCB Pharma, Slough (Reino Unido); 8 Amgen Inc., Thousand Oaks. California (EE. UU.); 9 Departamento de Cirugía Traumatológica y Ortopédica. Hospital Marienhaus de Maguncia. Hospital Universitario Mayor de la Universidad de Maguncia (Alemania)

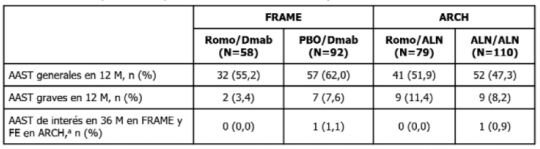

Introducción: Análisis post hoc de los estudios FRAME (NCT01575834) y ARCH (NCT01631214), que evalúa la seguridad de Romo en pacientes (pts) que sufrieron fractura clínica (CFx) durante el estudio.

Materiales y métodos: Mujeres posmenopáusicas con osteoporosis (OP) fueron aleatorizadas a 210 mg de Romo mensual o el comparador (FRAME: placebo [PBO] mensual; ARCH: alendronato [ALN] 70 mg semanales) durante 12 meses (M) seguidos de antirresortivo (FRAME: denosumab; ARCH: ALN). En las pts que sufrieron CFx, informamos de la dosis de Romo después de la fx, los acontecimientos adversos durante el tratamiento (AAS) y los específicos del esqueleto.

Resultados: La incidencia de CFx durante los estudios fue inferior con Romo versus PBO en FRAME (Romo: 58/3589; PBO: 92/3591) y versus ALN en ARCH (Romo: 79/2046; ALN 110/2047). La primera CFx más frecuente fue la de radio (~30%) en FRAME (Romo: 22/58; PBO: 27/92) y en ARCH (Romo: 28/79; ALN: 33/110). Las fx se produjeron sin un patrón específico respecto al momento de administración de Romo. Tras una fx, la siguiente dosis de Romo se administró a los 15 días (media: 21 [rango: 0–159]) en FRAME y 14 días (media: 21 [rango: 0–197]) en ARCH.

Pocos pts abandonaron tras la CFx (FRAME: 3 Romo, 5 PBO; ARCH: 3 Romo, 13 ALN). Se informó de AAST en pts con CFx (Tabla). No se informó de AAST de interés relacionados con la curación de fx o esqueléticos para pts tratadas con Romo hasta el final del ARCH y a los 36 M en FRAME.

Tabla. AAST después de la primera fx clínica en FRAME y ARCH.

aSeudoartrosis, consolidación incorrecta, retraso en la consolidación, dolor crónico, osteomielitis.

AAST: acontecimiento adverso surgido durante el tratamiento; ALN: alendronato; Dmab: denosumab; FE: fin del estudio; N: número de pacientes con fx clínicas a los 12 M; PBO: placebo; Romo: romosozumab.

Conclusión: Pocas CFx ocurrieron durante el primer año en pts tratadas con Romo vs los grupos comparador de FRAME y ARCH. La administración continuada de Romo no pareció retrasar la consolidación de fx ni contribuir a que se informara de otros AA esqueléticos en pts con una CFx.

19. Efecto de Klotho soluble sobre la diferenciación osteogénica. Papel de la autofagia

Martín Vírgala J1, Tamargo Gómez I2, Fernández Villabrille S1, Martín Carro B1, Panizo S1, Alonso Montes C1, Mariño García G2, Cannata Andía J3, Naves Díaz M1, Carrillo López N1

1 U.G.C. de Metabolismo Óseo del Hospital Universitario Central de Asturias. Instituto de Investigación Biosanitaria del Principado de Asturias. Ricors 2024 Kidney Disease. Universidad de Oviedo; 2 Autofagia y Metabolismo. Instituto de Investigación Biosanitaria del Principado de Asturias. Universidad de Oviedo; 3 Instituto de Investigación Biosanitaria del Principado de Asturias. Ricors 2024 Kidney Disease. Universidad de Oviedo

Introducción: El papel de Klotho soluble (sKlotho) en la vasculatura ha sido poco estudiado y sus mecanismos de acción en condiciones calcificantes son desconocidos.

Objetivos: Valorar, en un modelo murino de insuficiencia renal crónica (IRC) si los niveles de sKlotho se asocian a daño vascular. Estudiar el efecto de sKlotho sobre la diferenciación osteoblástica en células de músculo liso vascular (CMLV) y la posible implicación de la autofagia.

Métodos: Se utilizaron ratones macho FVB/N (n=21) con IRC (nefrectomía del 75%), alimentados con dieta con fósforo normal (PN, 0,6%) o elevado (PA, 0,9%) durante 14 semanas. Se utilizó como grupo de referencia ratones con función renal normal alimentados con PN. El estudio in vitro consistió en un modelo de CMLV sometidas a medio control, calcificante (MC) o calcificante+sKlotho (50 ng/mL) a 24 y 72 horas.

Resultados: Los grupos IRC presentaron BUN (Control=23±4; IRC/PN=42±7; IRC/PA=36±9 mg/dL; p<0,001) y PTH sérica aumentados (Control= 173±5; IRC/PN=353±122; IRC/PA= 442±219 pg/mL; p<0,05) y reducción de sKlotho sérico (Control=37±15; IRC/PN=7±5; IRC/PA=2±2 pg/mL; p<0,001). Los ratones IRC/PA presentaron aumento de FGF23 sérico (IRC/PN=186±75; IRC/PA=1644±893; p<0,001).

En aorta, no se observó por rojo de alizarina calcificación vascular, pero si transición osteoblástica. En los grupos IRC se observó pérdida de expresión génica de α-actina (Control=1±0,57; IRC/PN=0,37±0,09; IRC/PA= 0,40±0,21 U.R.; p<0,05) y Sost (Control=1±1,1; IRC/PN=0,20±0,16; IRC/PA=0,18±0,14 U.R.; p<0,05) y aumento en autofagia con incremento de células positivas para LC3BII (Control=0,53±0,86; IRC/PN=20,03±7,41; IRC/PA=48,08±27,25 %; p<0,001).

En CMLV, el MC a 24 horas redujo la expresión génica de α-actina (control=1±0,09; MC=0,81±0,11; p<0,01) y la adición de sKlotho no produjo cambios. El MC a 72 horas generó depósito de calcio (control=1±2,01; MC=1221±608; p<0,001), reducción en la expresión génica de α-actina (control=1±0,14; MC=0,54±0,17; p<0,001) y Sost (control=1±0,23; MC=0,56±0,29; p<0,05) y aumento de Osterix (control=1±0,5; MC= 3,37±1,26; p<0,001). Estos cambios fueron prevenidos con la adición de sKlotho (Calcio: MC=1221±608; MC+sKlotho=449±387; p<0,05. α-actina: MC=0,54±0,17; MC+sKlotho=0,88±0,13; p<0,01. Sost: MC= 0,56±0,29; MC+sKlotho=0,87±0,39; p<0,05. Osterix: MC=3,37±1,26; MC+sKlotho=1,88±0,79; p<0,05). Al evaluar la autofagia como posible mecanismo implicado en este proceso, se observó que sKlotho aumentó el flujo autofágico tras 24 horas (puntos LC3BII/célula: control=9±3; MC=11±5; MC+sKlotho=20±8; p<0,001. LC3BII/LC3BI western blot: control=1,21±0,12; MC=1,13±0,22; MC+sKlotho= 1,81±0,13 U.R. p<0,01).

Conclusiones: Si bien en la IRC no se observó calcificación vascular, si se observó diferenciación osteoblástica. In vitro, la adición de Klotho a las 72 horas redujo la expresión osteogénica y se asoció con aumento a las 24 horas del flujo autofágico.

20. Características de la población del Estudio ESECTO (Estudio y Seguimiento de la Efectividad clínica y seguridad Comparada de Teriparatida biosimilar en el manejo de la Osteoporosis postmenopáusica o senil)

Neyro JL1, Palacios S2, Gómez C3, Castañeda S4, Uriarte Ecenarro M4, Díaz Curiel M5, Arboiro RM5, Duaso E6, Olmo FJ7, Casado E8, Martínez Díaz-Guerra G9, Miguens X10, Torres Macho J11, Naves M12, Chaves C13

1 Academia de Ciencias Médicas de Bilbao. Servicio de Ginecología y Obstetricia. Hospital Universitario Cruces. Universidad del País Vasco. Baracaldo; 2 Instituto Palacios. Madrid; 3 Unidad de Gestión Clínica deMetabolismo Óseo. Hospital Universitario Central de Asturias. ISPA. Universidad de Oviedo; 4 Servicio de Reumatología. Hospital de La Princesa, IIS-Princesa, Universidad Autónoma de Madrid; 5 Unidad de MetabolismoÓseo, Servicio de Medicina Interna. Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Universidad Autónoma Madrid; 6 Servicio de Geriatría y Atención Paliativa. Hospital Universitario de Igualada. FLS Anoia. Igualada, Barcelona; 7 Servicio de Medicina Interna. Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla; 8 Servicio de Reumatología. Hospital Universitario Parc Taulí. Institut d’Investigació I3PT. Sabadell. Barcelona; 9 Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid; 10 Servicio de Rehabilitación. Complexo Hospitalario Universitario de Ourense; 11 Servicio de Medicina Interna. Hospital Universitario Infanta Leonor - Virgen de La Torre. Madrid; 12 Unidad de Gestión Clínica de Metabolismo Óseo. Hospital Universitario Central de Asturias. ISPA. Universidad de Oviedo; 13 Departamento Médico Laboratorio STADA España

Introducción: Teriparatida es un fármaco anabólico indicado en el tratamiento de la osteoporosis con alto riesgo de fractura tanto en varones como en mujeres. Recientemente se han comercializado biosimilares de teriparatida, que han demostrado bioequivalencia con el fármaco de referencia en estudios de farmacocinética y farmacodinámica realizados con pocos pacientes, sin disponer por el momento datos de efectividad en práctica clínica real.

Objetivo: Comparar la efectividad y seguridad de un biosimilar de teriparatida con teriparatida de referencia administrados ambos en condiciones de práctica clínica real.

Pacientes y métodos: Estudio observacional no intervencionista de seguimiento de pacientes con diagnóstico previo de osteoporosis con alto riesgo de fractura, tratados con teriparatida (biosimilar o de referencia), procedentes de nueve hospitales españoles. Criterios de inclusión: 1) Mujer o hombre mayor de edad; 2) Diagnóstico previo de osteoporosis densitométrica o por fractura por fragilidad; 4) Haber recibido o estar recibiendo tratamiento con teriparatida (biosimilar o de referencia); 3) Estar en posesión de facultades mentales como para comprender el estudio y firmar el consentimiento informado. Se excluyeron los pacientes que cumplían alguno de los criterios de contraindicación al tratamiento recogidos en las fichas técnicas de ambos productos. La inclusión de los pacientes se realizó de forma apareada por edad y sexo. Se recogieron las siguientes variables: 1) Filiación, variables antropométricas, factores de riesgo de osteoporosis, FRAX; 2) Fecha de diagnóstico de OP, tipo de osteoporosis; 3) Laboratorio, incluyendo marcadores de remodelado óseo (MRO); 4) Número y localización de fracturas previas; 5) Tratamientos previos o concomitantes; 6) Seguridad, con recogida de acontecimientos adversos tanto locales como sistémicos; 7) Cambios en la DMO y MRO; 8) Fracturas durante el tratamiento, número y localización; 8) Caídas durante el tratamiento; 9) Motivo de abandonos o interrupción de la terapia. El estudio fue aprobado por el CEIM de todos los centros participantes.

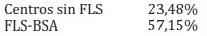

Resultados: Se incluyeron 194 pacientes (98 pacientes tratados con teriparatida biosimilar y 96 pacientes tratados con teriparatida de referencia). En la tabla se presentan las características clínicas basales de los pacientes.

Conclusiones: El estudio ESECTO analiza los datos de 194 pacientes con osteoporosis en España, mayoritariamente mujeres con fracturas previas, sobre todo vertebrales. Este estudio nos proporcionará datos de efectividad clínica y seguridad de teriparatida biosimilar en una cohorte de pacientes muy similar a la cohorte tratada con teriparatida de referencia.

Estudio registrado en https://clinicaltrials.gov/ Identifier: NCT05369013.

21. Mutacion del gen LRP6 como causa de osteoporosis en una familia

Puente Ruiz N, Vega Pajares AI, Fernández Luna JL, Riancho JA

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander

Introducción: Algunas mutaciones de genes implicados en la vía Wnt, como los co-receptores LRP5/6 están relacionadas con enfermedades monogénicas que cursan con una densidad mineral ósea (DMO) marcadamente anormal y generalmente se transmiten de forma recesiva. Sin embargo, el papel de las variantes en estos genes en la osteoporosis de inicio temprano más leve no está claro. El propósito de este estudio fue describir la correlación genotipo-fenotipo en una familia con osteoporosis y una variante patogénica de LRP6.

Pacientes y resultados: Se estudió una mujer premenopáusica de 44 años con dolor lumbar crónico y una DMO baja (puntuaciones Z: -2,8 en la columna lumbar, -1,4 en el cuello femoral y -1,2 en la cadera total). Se excluyeron las causas secundarias de osteoporosis. Los marcadores de remodelado (PINP y CTX) estaban en la zona inferior del rango normal. La secuenciación de un panel de genes relacionados con los huesos reveló una mutación del gen LRP6 (p.Arg360His) en heterocigosis. La frecuencia poblacional de la variante es de 1/8.000 y los predictores bioinformáticos sugirieron un impacto negativo sobre la función de la proteína. También estudiamos a otros 5 miembros de la familia (2 hombres y 3 mujeres; rango de edad 4087 años). Dos de ellos también eran heterocigotos con un alelo mutado, mientras que los otros 3 individuos no portaban la mutación. Las puntuaciones Z medias fueron más bajas en los individuos portadores de la mutación que en los sujetos con genotipo normal (columna -1,8 frente a -1,1; cuello de fémur -1,4 frente a 0,0; cadera total -1,2 frente a 0,1), siendo estadísticamente significativas las diferencias en la cadera.

Conclusiones: Las mutaciones heterocigotas del gen LRP6 pueden tener un impacto significativo en la DMO. Quizás esos pacientes podrían ser candidatos preferenciales para terapias contra la osteoporosis como el romosozumab cuya diana es la vía Wnt.

22. Papel de P y parathormona (PTH) sobre la expresión de LGR4 y sus ligandos

Fernández Villabrille S1, Martín Carro B1, Martín Vírgala J1, Alonso Montes C1, Rodríguez Santamaría MM2, Fernández Martín JL1, Carrillo López N1, Martínez Arias L1, Naves Díaz M1, Cannata Andía J1, Panizo S1

1 U.G.C. de Metabolismo Óseo del Hospital Universitario Central de Asturias. Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias (ISPA). RI-CORS2040 (Kidney Disease)-ISCIII. Universidad de Oviedo; 2 Bioterio de la Universidad de Oviedo. Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias (ISPA)

Introducción: En la enfermedad renal crónica grado 4 y 5 (ERC 4-5) se produce una elevación importante de fósforo (P) sérico, parathormona (PTH) y reducción de masa ósea. El sistema RANK/RANKL/OPG/LGR4 es esencial en el proceso de formación y resorción ósea. Leucine-rich repeat-containing G protein-coupled, (LGR4), nuevo receptor del ligando del receptor -activator for nuclear factor κB (RANKL)-, aumenta la formación de hueso a través de la inhibición de la diferenciación osteoclástica. Además, mediante sus ligandos R-spondinas (Rspos) activa la vía Wnt/β catenina, sistema fundamental para la formación de hueso. El objetivo del presente estudio fue averiguar el impacto de P y PTH elevados sobre osteoblastos a través de estudiar la expresión de LGR4, osteoprotegerina (OPG), RANKL y Rspos.

Material y método: Las células UMR106 (osteoblastos murinos), se expusieron durante 48h a las 3 siguientes condiciones: 1) P (3 mM), 2) PTH (10-8 M) y 3) combinación de P (3 mM) + PTH (10-8 M). Se determinó la expresión génica mediante RT-qPCR de RANKL, OPG, LGR4 y Rspos.

Resultados: 1) El aumento de P disminuyó la expresión génica de LGR4 (control: 1,01 [0,96-1,03] vs P: 0,35 [0,29-0,37], p<0,001), de Rspo1 (control: 0,98 [0,96-1,05] vs P: 0,57 [0,36-0,69], p<0,01), de Rspo4 (control: 1,00 [0,97-1,02] vs P: 0,29 [0,17-0,34], p<0,001) y aumentó OPG (control: 1,00 [0,92-1,06] vs P: 4,17 [3,05-5,80], p<0,001).

2) PTH aumentó la expresión génica de LGR4 (control: 1,01 [0,961,03] vs PTH: 1,34 [1,25-1,52], p<0,05), RANKl (control: 0,99 [0,951,03] vs PTH: 2,92 [2,20-3,49], p<0,001), Rspo1 (control: 0,98 [0,96-1,05] vs PTH: 1,88 [1,69-2,06], p<0,001), Rspo2 (control: 0,98 [0,93-1,07] vs PTH: 1,59 [1,30-2,13], p<0,001), Rspo3 (control: 0,97 [0,93-1,06] vs PTH: 1,54 [1,34-1,98], p<0,001) y Rspo4 (control: 1,00 [0,97-1,02] vs PTH: 3,90 [3,50-4,23], p<0,001).

3) La combinación de P y PTH disminuyó la expresión de LGR4 (control: 1,01 [0,96-1,03] vs P+PTH: 0,58 [0,40-0,61], p<0,01) y aumentó la de RANKL (control: 0,99 [0,95-1,03] vs P+PTH: 1,86 [1,38-2,20], p<0,01), OPG (control: 1,00 [0,92-1,06] vs P+PTH: 2,44 [1,64-4,61], p<0,001) y Rspo3 (control: 0,97 [0,93-1,06] vs P+PTH: 1,93 [1,19-2,39], p<0,001).

Conclusiones: El descenso en la expresión de LGR4, Rspo1 y Rspo4 son variaciones que inhibirían la osteogénesis. Por el contrario, el aumento de LGR4 y sus ligandos (RANKL y Rspos) secundario a la adición de PTH inducirían señales osteogénicas.

El descenso de LGR4 tras la combinación de P y PTH inhibiría la respuesta osteogénica, a su vez, el aumento de RANKL estimularía la osteoclastogénesis y la resorción ósea. Estos cambios podrían explicar, al menos parcialmente, el descenso de masa ósea.

23. Ateromatosis carotídea y densidad mineral ósea en artritis reumatoide

Naranjo Hernández A, Pamies C, Erausquin C, Francisco F, Rodríguez Lozano C, Santana F, Rúa Figueroa I, Cáceres L, Ojeda S, Quevedo JC

Hospital Universitario de Gran Canaria Dr Negrín

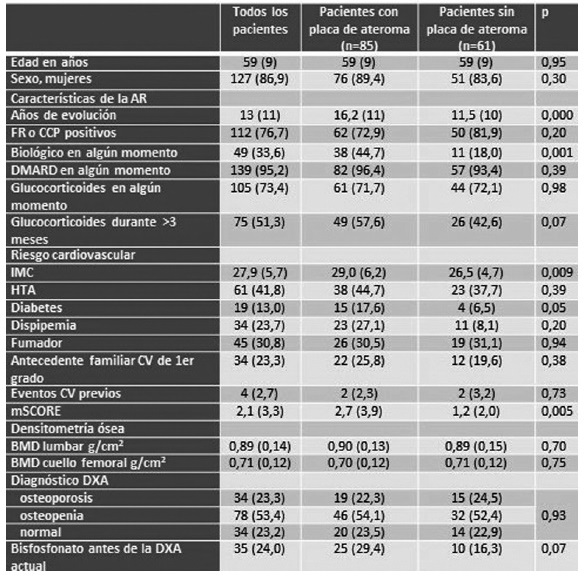

Introducción: Se ha descrito asociación entre osteoporosis (OP) y eventos cardiovasculares (CV) en población general. Nos propusimos analizar la asociación entre masa ósea y ateromatosis carotídea en pacientes con AR.

Método: Estudio de diseño transversal. Las variables recogidas, además de datos demográficos, el tiempo de evolución de la artritis fueron los siguientes: factores de riesgo y eventos CV (infarto de miocardio, ictus) presencia de placas de ateroma en ecografía carotídea, densidad mineral ósea (DMO) y tratamientos previos para la artritis y para la OP.

Resultados: Se incluyeron 146 pacientes (tabla). Se observaron placas de ateroma en 85 pacientes (58%). La DXA mostró OP en 34 pacientes (23%), osteopenia en 78 (53%) y fue normal en 36 (23%).

Tabla 1. Características de los pacientes y comparativa de los casos con y sin placa de ateroma en carótida. Los datos se expresan como medida (DE) o N (%).

Los pacientes con placa de ateroma tenían mayor tiempo de evolución de la AR (p<0,001), uso de biológicos (p<0,001), mayor IMC (p<0,01), y mayor porcentaje de diabetes (p=0,05). En el análisis multivariante permanecieron significativos la duración de la AR (p=0,001), el mSCORE (p=0,004) y el uso de biológicos (p=0,01). Sin embargo, la DMO promedio no fue diferente entre los grupos (tabla).

Los pacientes con evento CV previo presentaron valores de DXA más bajos en cuello femoral (p=0,02 ajustado por edad y terapia biológica).

Conclusiones: La presencia de placa de ateroma en carótida de pacientes con AR se asoció a una mayor duración de la enfermedad y al uso de terapia biológica. Hemos encontrado asociación significativa entre OP y eventos CV previos, pero no entre OP y ateromatosis subclínica.

24. Implicaciones del FRAX ajustado para fractura reciente (riesgo inminente de fractura) en una unidad FLS

Naranjo Hernández A, Molina A, Rodríguez Lozano C, López R, Quevedo A, Rubiño FJ, Ojeda S

Hospital Universitario de Gran Canaria Dr Negrín

Introducción: Se ha propuesto un FRAX ajustado a fractura de menos de dos años de antigüedad.El objetivo fue analizar las implicaciones clínicas de aplicar el FRAX ajustado en lugar del FRAX tradicional.

Método: Se seleccionaron los pacientes de la FLS: adultos ≥50 años con fractura por fragilidad de vértebra, cadera, húmero y antebrazo ocurridas en los 12 meses previos a la visita basal. Se incluyeron datos demográficos, tipo de fractura, DXA, riesgo FRAX e indicación de tratamiento de acuerdo a las recomendaciones de la SER.

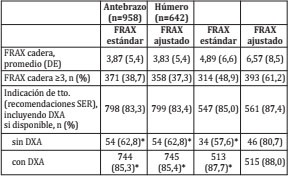

Resultados: La muestra la componen 2.778, edad media 73, 84% mujeres. Al aplicar las recomendaciones de la SER, resultaron candidatos a tratamiento 2.523 pacientes (90,8%). En la fractura de antebrazo y húmero eran candidatos a tratamiento el 83% y 85% de los pacientes, respectivamente (tabla).

Tabla. FRAX estándar y FRAX ajustado en pacientes con fracturamayor y sus consecuencias en el número de pacientes con indicación de tratamiento.

*p<0,001.

Se calculó el FRAX con ajuste y las consecuencias de indicación de tratamiento. El FRAX promedio para cadera aumentó de 6,2 (7) a 8,3 (10), y ≥3 aumentó de 1.608 a 2.188 casos (58% a 79%). Los pacientes con fractura de antebrazo candidatos a tratamiento con o sin DXA no variaron en porcentajes tras el ajuste, mientras que aquellos con fractura de húmero aumentaron en un 2% en conjunto, pero en 23 puntos porcentuales aquellos que no disponían de DXA. Tomando todas las fracturas mayores analizadas, el ajuste de FRAX condujo a indicación de tratamiento a 15 pacientes adicionales (0,5% del total): 14 con fractura de húmero y 1 con fractura de antebrazo.

Conclusiones: El ajuste de FRAX de cadera en una unidad FLS solo tiene interés en la fractura de húmero y fundamentalmente en aquellos pacientes en los que no se dispone de DXA.

25. La activación del sistema purinérgico, y en especial del receptor A2A de adenosina, es el encargado de modular la formación de células gigantes de cuerpo extraño en presencia de distintas aleaciones metálicas de uso clínico

Mediero A1, Aguilera JJ2, Marco Bonilla M1, Torrecilla E2, Conde A3, Arenas MA3, Damborenea JJ de3, Largo R1, Herrero Beaumont G1, Esteban J2

1 Laboratorio de Reumatología y Metabolismo Óseo IIS-FJD. Madrid; 2 Departamento de Microbiología Clínica IIS-FJD. Madrid; 3 Departamento de Corrosión y Protección Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas. CENIM. CSIC. Madrid

Introducción: Una de las complicaciones más importantes tras una artroplastia es la infección principalmente por estafilococos de la articulación protésica. Por otra parte, la prótesis experimenta una reacción a cuerpo extraño compuesta por macrófagos y células gigantes de cuerpo extraño (FBGCs) independientemente de la infección. Nada se sabe acerca del efecto que pueda ejercer la presencia de estafilococos, durante el proceso de formación de estas FBGCs o la presencia de distintas aleaciones metálicas de uso clínico sobre la formación de estas células. El objetivo de este trabajo es estudiar el papel de los receptores purinérgicos con función fusogénica (P2X7, A1 y A2A) en la formación de FBGCs y su posible modulación diferencial en presencia de las aleaciones de uso Ti6AL-4V y Co-Cr-Mo, en presencia o ausencia de Staphylococcus aureus.

Material y métodos: Se sembraron células RAW264.7 sobre superficies en las que previamente se había adherido distintas concentraciones de S. aureus autoclavado (1,61+/-0,22x10e7, 10e6 y 10e5 UFC/mL) y en presencia de Ti-6AL-4V o Co-Cr-Mo, y se diferenciaron con 20 ng/ml de IL-4 (n=16). A los 5 días se estudió la formación de FBGCs (panóptico o faloidina). Se recogío el sobrenadante celular para el estudio de la concentración de nucleótidos por HPLC (n=8) y se lisaron las células para la extracción de RNA para el estudio de los receptores purinérgicos (n=4).

Resultados: La presencia de S. aureus induce un incremento en la formación de FBGCs de forma concentración-dependiente (54±6% de incremento para 1,61+/-0,22x10e7UFC/mL, p<0,0001). La inmunofluorescencia con faloidina demostró que tanto Ti-6AL-4V como Co-Cr-Mo reducen la formación de FBGCs en presencia de S. aureus. La expresión de los receptores A1, A2A de adenosina y P2X7 de ATP por parte de las células RAW264.7 incremento a los 5 días en presencia de S. aureus, y esta expresión se potenció en presencia de las aleaciones metálicas, con una mayor inducción del receptor A2A. El estudio por HPLC reflejó un incremento en adenosina en presencia Ti-6AL4V y Co-Cr-Mo (p<0,0001) en relación a S. aureus, mientras que ATP no se modificó en ninguna de las condiciones e inosina incrementó con S. aureus.

Conclusiones: S. aureus induce la formación de FBGCs provocando la activación del sistema purinérgico en los macrófagos. El incremento en los niveles de adenosina y del receptor A2A inducidos por la presencia de Ti-6AL-4V y Co-Cr-Mo serían los responsables de la inhibición en la fusión celular y en la consiguiente reducción de FBGCs.

26. Influencia de la dieta mediterránea sobre el estatus de vitamina D en pacientes obesos

Ávila Rubio V1, Hayón Ponce M2, Muñoz Torres M1, Fernández Soto ML1

1 Hospital Universitario San Cecilio. Granada; 2 Hospital Universitario de Ceuta

Introducción: La obesidad es un factor de riesgo bien conocido de hipovitaminosis D. Estudios recientes relacionan un efecto protector de la dieta mediterránea (DM) sobre la osteoporosis y el riesgo de fractura que podría ser atribuible a un mejor estatus de vitamina D.

Material y método: Estudio observacional retrospectivo de una muestra de 82 pacientes obesos candidatos a cirugía bariátrica evaluados durante 20182020 en la UGC de Endocrinología y Nutrición.

Objetivo: Evaluar la relación entre la adherencia a la DM y el estatus de vitamina D. Se analizaron datos sociodemográficos, datos antropométricos (peso, IMC) y niveles circulantes de vitamina D (25OHD). El estatus de vitamina D se categorizó en 2 grupos: <20 ng/ml (hipovitaminosis D) y ≥20 ng/ml. La adherencia a la DM se evaluó mediante el PREDIMED-score (<7 puntos = baja adherencia). Los pacientes no tomaban ningún fármaco o suplemento que interfiriese con las variables de estudio.

Resultados: Edad 44±14 años, 68% mujeres. La prevalencia de baja adherencia a la DM fue del 62%, mayor en varones que en mujeres (73% vs 57%, p=0,166). El estatus de hipovitaminosis D fue más frecuente en el grupo con baja adherencia a la DM (70,6% vs 51,6%, p=0,084), sin diferencias significativas en el resto de parámetros (baja adherencia vs buena adherencia): edad 42±14 vs 46±12 años, peso 124±5 vs 121±2 kg, IMC 44±7 vs 43±6 kg/m2, 25OHD 18±6 vs 19±4 ng/ml. Los niveles circulantes de 25OHD no se correlacionaron de forma significativa con la adherencia a la DM (r=0,155, p=0,168). Sin embargo, el estatus de hipovitaminosis D parece correlacionarse con la baja adherencia a la DM (R=0,191, R2=0,036, p=0,086) independientemente de la edad, el sexo, el peso y el IMC.

Conclusiones: La baja adherencia a la DM podría relacionarse con un peor estatus de vitamina D en pacientes obesos. Esta relación es novedosa y refuerza la necesidad de mejorar el patrón alimentario basado en la DM por su potencial efecto protector sobre la osteoporosis así como de otras enfermedades relacionadas con la obesidad.

27. Fracturas vertebrales múltiples tras la discontinuación de denosumab. A propósito de un caso

Paredes González Albo S1, Llop Matgalef C2

1 Hospital Universitari Sant Joan. Reus; 2 Catsalut, Región Sanitaria de Tarragona

Introducción: La retirada de denosumab puede provocar un aumento del riesgo de fracturas vertebrales, habitualmente múltiples, sin que se conozca de manera protocolizada la actuación cuando se produce dicho acontecimiento. El manejo de la decisión y procedimiento de retirada entre diferentes especialistas médicos suele ser controvertido.

Objetivo: Describir un caso clínico de fracturas vertebrales tras la retirada de denosumab y la actuación en dicho proceso en la práctica clínica.

Caso clínico: Mujer de 67 años de edad fumadora 15 cigarrillos/día con antecedente de hipotiroidismo subclínico y ansiedad. Diagnosticada de osteoporosis en septiembre 2016 mediante estudio de densitometría ósea (T-4,3 en columna y T-2,6 en cadera) y radiología de columna (acuñamiento de D12). Análisis con metabolismo Ca/P, vitamina D, función renal, hepática, VSG y hemograma sin alteraciones relevantes. En octubre 2016 inicia tratamiento con ácido alendrónico con mala tolerancia digestiva. Se suspende el bifosfonato y se inicia en octubre 2017 denosumab 60 mg subcutáneo cada 6 meses junto con suplementos de calcio y vitamina D. Buen cumplimiento del tratamiento. Densitometría ósea de control diciembre 2020: T-2,8 en columna y T-2,3 en cadera con mejoría densitométrica. Se mantiene el mismo tratamiento. En octubre del 2021 consulta a odontología y se le propone exodoncia de 3 piezas dentarias, aconsejándose abandonar el tratamiento 1 año para realizar dicho procedimiento. Decide suspender el tratamiento con denosumab. En marzo acude a urgencias con dolor agudo en columna dorso-lumbar. En abril 2022 se estudia con radiología y TAC que objetivan fracturas agudas L1, L2, L3 y acuñamiento D12 de aspecto antiguo. Se inició tratamiento con teriparatida, analgesia, reposo y corsé de Jewett.

Discusión: Es habitual la retirada de denosumab ante la previsión de procedimientos odontológicos por el riesgo de osteonecrosis mandibular. Sin embargo, la retirada súbita de este fármaco conlleva un rebrote del riesgo de fracturas. Debemos reflexionar para establecer consensos de valoración del riesgo-beneficio individualizados y de actuación entre diferentes especialistas ante situaciones como la descrita, evitando actuaciones unilaterales no coordinadas.

28. Efecto del hipoparatiroidismo prolongado sobre el remodelado óseo en el seguimiento a largo plazo de pacientes con cáncer de tiroides

Martínez Díaz-Guerra G1, Hawkins F2, Mingo Domínguez ML de3, Guadalix Iglesias S1, Allo Miguel G1, Librizzi S1, Pérez Olivares L1

1 Instituto de Investigación "i+12". Servicio de Endocrinología. Hospital Universitario 12 de Octubre. Universidad Complutense de Madrid; 2 Instituto de Investigación "i+12". Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid; 3 Hospital Universitario 12 de Octubre

Introducción: El hipoparatiroidismo postquirúrgico (HipoPT) es una de las complicaciones más frecuentes en los pacientes con cáncer de tiroides (CT) tras la tiroidectomía total. Al no existir resorción ósea mediada por PTH, el remodelado óseo está disminuido aunque el impacto sobre el riesgo de fracturas es controvertido. Nuestro objetivo ha sido evaluar el remodelado óseo a largo plazo en pacientes con HipoPT prolongado y compararlo con los pacientes que no desarrollaron HipoPT.

Métodos: Estudio retrospectivo de 170 pacientes mujeres en seguimiento en nuestro centro por CT. Se compararon datos hormonales y marcadores óseos basales y después de >10 años de seguimiento agregados por status menopaúsico y presencia/ausencia de HipoPT.

Resultados: Se presentan datos correspondientes a mujeres premenopáusicas (Premen) sin (n=61) y con HipoPT (n=8) y mujeres postmenopaúsicas (Postmen) sin (n=84) y con HipoPT (n=17): Visita basal A) Premen: Calcio plasmático de 9,2±0,5 y 8,2±0,4 mg/dl (p=0,002) , PTH sérica 30,3±12,5 y 14±3,3 pg/ml (p=0,003), FAO 10,6±6,6 y 6,7±1 U/L y OC 6,7±3,5 y 4,3±0,8 ng/ml respectivamente y B) Postmen: Ca plasmático 9,2±0,5 y 8,2±0,7 mg/dl (p=0,0006), PTH sérica 34,6±16 y 9,2±8 pg/ml (p=0,000), FAO 12±0,5 y 7,3±1,0 U/L (p=0,002) y OC 9,1±6,7 y 5,3±4,9 ng/ml (p=0,002) respectivamente.

En última revisión: A) Premen: Ca plasmático 9,1±0,4 y de 7,8.±1,4 mg/dl (p=0,003) y PTH sérica 48,6±17 y 14±3,3 pg/ml (p=0,0001), FAO 25,5±19,5 y 22,6±11 U/L, OC 20,8.±6,7 y 17,3±7,5 ng/ml, y CTX 0,33±0,24 y 0,33±0,19 ng/ml respectivamente. B) Postmen: Ca plasmático de 9,1±0,4 y 8,3±0,5 mg/dl (p=0,001) y PTH sérica 53,2±23 y 14±3,3 pg/ml (p=0,0001), FAO 26,1±11 y 23±12 U/L, OC 21±71 y 15,4±2,5 ng/ml (p=0,002) y CTX 0,35±0,19 y 0,23±0,2 ng/ml (p=0,03) respectivamente. En las postmen con HipoPTH había correlación positiva con la DMO lumbar (r=0,67, p=0,03).

Conclusiones: Las pacientes tiroidectomizadas por CT con HipoPTH presentaron niveles significativamente más bajos de Ca y PTH durante todo el período de seguimiento. Los niveles más bajos de osteocalcina y CTX sugieren que el bajo remodelado se mantiene a largo plazo, particularmente en las mujeres postmenopáusicas.

29. ¿El registro REFRA SEIOMM nos empieza a dar indicadores de resultados? ¡ Una ventana de reflexión a nuestro día a día!

Duaso E1, Montoya MJ2, Izquierdo R3, Mora J4, Mozo AP5, Nogés X6, Mesa M7, Cancio JM8, Gómez C9, Moro MJ10, Carbonell C11, Grupo REFRA SEIOMM/FEIOMM

1 Hospital Universitari d'Igualada; 2 Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla; 3 Hospital Nuestra Señora de Gracia. Zaragoza; 4 Hospital Clínica San Carlos. Madrid; 5 Hospital Universitario Infanta Leonor. Madrid; 6 Parc de Saliut Mar. Hospital del Mar. Barcelona; 7 Hospital Valles de los Pedroches. Pozoblanco; 8 Centres Sociosanitari El Carme. Badalona; 9 Hospital Universitari de Bellvitge. Barcelona; 10 Hospital Central de la Cruz Roja San José y Santa Adela. Madrid; 11 Centro de Salud Via Roma ICS. Barcelona

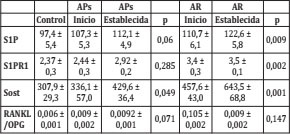

Introducción: En 2018, con la participación de distintas FLS españolas, se inició el registro de fracturas de la SEIOMM llamado REFRA. Desde su inicio hemos observado dos tipologías de FLS según su constitución de base: Unidad Clínica de Metabolismo Óseo (FLS1) y Unidad de Ortogeriatría(FLS2). Nuestro objetivo es analizar las diferencias entre FLS1y2

Material y métodos: Estudio observacional prospectrivo multicéntrico. Población de estudio: Pacientes con fractura por fragilidad ósea registrados en REFRA des de 2018 hasta la actualidad.

Variables recogidas: Tipo FLS (TFs), nº fracturas capturadas (FC), edad, sexo, fractura previa (FP), tipo de fractura (TF), tiempo de captura (TC), tratamiento antiosteoporótico (AO) tras la captura (TT), tipo de tratamiento AO (TAO), derivación a unidad de prevención de caídas (PC). Adherencia tratamiento al año (ADH)