SESIÓN 2

43. Análisis de la influencia de los niveles de IL-17A en la masa ósea en pacientes con espondiloartropatias en tratamiento con fármacos anti IL-17A

Flores Fernández E, Vázquez Gómez I, Valera Ribera C, Andújar Brazal P, Martínez Ferrer A, Nuñez Monje V, Acevedo León D, Ybañez García D, Valls Pascual E, Alegre Sancho JJ

Servicio de Reumatología. Hospital Universitario Doctor Peset. Valencia

Introducción: La presencia de osteoporosis en las espondiloartropatías suele ser multifactorial, pero el efecto de las citocinas proinflamatorias (TNF-α, IL-1, IL-6,IL-17) sobre la activación de los osteoclastos parece tener un papel principal. Los tratamientos frente a la IL-17A podrían tener una influencia positiva en la masa ósea de estos pacientes, sin embargo no hay datos acerca de la correlación entre de los niveles de IL-17A y la masa ósea.

Objetivo: Estudiar la correlación entre los niveles de IL-17A y la masa ósea en pacientes con espondiloartropatías en tratamiento con fármacos anti IL-17A.

Material y métodos: Análisis transversal de una cohorte de pacientes con espondiloartropatía (espondilitis anquilosante y artropatía psoriásica) en tratamiento con un fármaco anti IL17A y una cohorte de pacientes sin el fármaco. Se realizó una determinación de los niveles de IL-17A mediante técnica de ELISA con un equipo Triturus de la marca Grifols®.

Además, se analizaron niveles séricos de marcadores de metabolismo óseo y se solicitó una densitometría ósea a todos los pacientes.

Resultados: La cohorte se compuso de 54 pacientes, un 50% de mujeres y varones con una media de edad de 55 (11 DE) años. Hubo 32 pacientes en tratamiento con anti IL-17A, todos ellos con secukinumab, y 22 sin fármaco. La media de niveles de IL-17A fue de 176,85 pg/mL en el grupo con anti IL-17A y 245,02 pg/mL en el otro grupo. La masa ósea media fue 1,169g/cm2 (L1-L4), 0,88g/cm2 (cuello femoral) y 0,98g/cm2 (fémur total). Un 50% de los pacientes presentaba valores densitométricos en rango de baja masa ósea. Se observó una correlación negativa más fuerte entre los niveles de IL-17A y la masa ósea en los pacientes sin tratamiento anti IL-17A que en los pacientes con el tratamiento aunque sin llegar a ser estadísticamente significativa. Adicionalmente, sí se encontró correlación negativa estadísticamente significativa entre los valores de VSG y la masa ósea en los 3 niveles. No se han encontrado diferencias significativas en cuanto a los niveles de PCR, vitamina D, PTH, P1NP y Beta-CROSSLAP.

Conclusiones: Existe una correlación negativa entre los niveles de IL-17A séricos y la masa ósea en pacientes con espondiloartropatías, que es menor en los pacientes con tratamiento anti IL-17A, aunque sería necesario un estudio con más pacientes para poder alcanzar significación estadística. Sí se ha encontrado correlación negativa significativa entre los niveles de VSG y la masa ósea.

44. Identificación de potenciales biomarcadores asociados a enfermedad cardiovascular subclínica en pacientes con diabetes mellitus tipo 2

Cabrera Gómez N1, Martínez Heredia L2, Andújar Vera F3, Sanabria de la Torre R2, González Salvatierra S4, Muñoz Torres M4, García Fontana B5, García Fontana C6

1 Dpto. Medicina. Universidad de Granada; 2 Dpto. Medicina. Universidad de Granada; Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada (ibs.GRANADA); 3 ibs.GRANADA. Departamento de Informática e Inteligencia Artificial, Universidad de Granada; Instituto Andaluz de Investigación en Ciencia de Datos e Inteligencia Computacional (Instituto DaSCI); 4 ibs.GRANADA. Dpto. Medicina. Universidad de Granada; Unidad de Endocrinología y Nutrición. Hospital Universitario Clínico San Cecilio; 5 ibs.GRANADA. Unidad de Endocrinología y Nutrición. Hospital Universitario Clínico San Cecilio; CIBERFES. Instituto de Salud Carlos III; 6 ibs.GRANADA. Unidad de Endocrinología y Nutrición. Hospital Universitario Clínico San Cecilio; CIBERFES. Instituto de Salud Carlos III

Introducción: La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) ha sido catalogada como una de las epidemias del siglo XXI. Las principales causas de morbilidad asociadas a la DM2 son la enfermedad cardiovascular (ECV) y la fragilidad ósea. Sin embargo, pacientes diabéticos con factores de riesgo comunes no siempre desarrollan complicaciones de este tipo, por lo que cobra mayor importancia la investigación de biomarcadores no invasivos para establecer medidas preventivas y terapéuticas de forma precoz, antes de que se produzcan eventos cardiovasculares irreversibles, ya que actualmente, no existen. Potenciales candidatos a ser biomarcadores no invasivos, son los miRNAs, moléculas de ARN no codificantes que intervienen en la regulación de una amplia variedad de procesos biológicos, principalmente a nivel posttranscripcional, con la ventaja de que pueden encontrarse en todos los fluidos del organismo.

Objetivo: Este trabajo se centra en la identificación de los miRNAs, aislados a nivel sérico, que se expresan diferencialmente en pacientes con DM2, con el objetivo de asociarlos a la presencia de ECV.

Métodos: Se partió de una cohorte de 32 pacientes (16 sanos y 16 con DM2, sin ECV prevalente). Se realizó la secuenciación de los miRNAs mediante la plataforma Illumina y se seleccionaron como potenciales biomarcadores aquellos que presentaban una expresión diferencial con un FDR p-value inferior a 0,05 y valores altos (tanto positivos como negativos) de log fold change.

Resultados: Se identificaron 5 miRNAs sobreespresados (hsa-mir122-5p, hsa-mir-193b-5p, hsa-mir-320c, hsa-mir-320d y hsa-mir483-5p) y 2 inhibidos (hsa-mir-199b-5p y hsa-mir-491-5p) que en la literatura científica se asocian con ECV.

Conclusiones: Tras las correspondientes validaciones mediante paneles de qPCR customizados, podrá determinarse cuáles de miRNAs pueden actuar como biomarcadores tempranos de ECV con el objetivo de establecer nuevas estrategias de diagnóstico precoz de ECV subclínica en pacientes con DM2.

45. Identificación de potenciales biomarcadores comunes en enfermedad cardiovascular y enfermedad de Alzheimer mediante herramientas bioinformáticas

García Fontana C1, Andújar Vera F2, Sanabria de la Torre R3, González Salvatierra S3, Martínez Heredia L3, Iglesias Baena I4, Cabrera Gómez N5, Muñoz Torres M6, García Fontana B7

1 Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada (ibs.GRANADA) ; Unidad de Endocrinología y Nutrición. Hospital Universitario Clínico San Cecilio; CIBERFES. Instituto de Salud Carlos III; 2 ibs.GRANADA. Dpto. de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial. Universidad de Granada; 3 ibs.GRANADA. Dpto. Medicina. Universidad de Granada; 4 Fundación para la Investigación Biosanitaria de Andalucía Oriental-Alejandro Otero (FIBAO); 5 Dpto. Medicina. Universidad de Granada; 6 ibs.GRANADA. Dpto. Medicina. Universidad de Granada; Unidad de Endocrinología y Nutrición. Hospital Universitario Clínico San Cecilio; CIBERFES. Instituto de Salud Carlos III; 7 ibs.GRANADA. Unidad de Endocrinología y Nutrición. Hospital Universitario Clínico San Cecilio; CIBERFES. Instituto de Salud Carlos III

Introducción: El envejecimiento es uno de los principales factores implicados en el desarrollo de enfermedad de Alzheimer (EA) y enfermedad cardiovascular (ECV). Ambas enfermedades, tienen una elevada incidencia en la población. Así, la ECV, es la principal causa de muerte, ocasionando cada año, más de 17,5 millones de muertes a nivel mundial. Por su parte, la EA afecta a 34 millones de personas en todo el mundo. La evidencia científica muestra que, aunque el envejecimiento es el factor de riesgo más importante para el desarrollo de ECV y EA, los factores de riesgo relacionados con el sistema cardiovascular como la obesidad o un mayor índice de masa corporal, desempeñan un papel clave en los trastornos cognitivos. Por otra parte, varios estudios han encontrado un nexo común entre el desarrollo de EA y ECV a nivel clínico, genético y terapéutico.

Objetivo: Identificación de nuevos factores implicados en el eje ECV/EA con objeto de profundizar en las vías moleculares comunes en el desarrollo de ambos trastornos.

Métodos: Se utilizaron datos genómicos de muestras de arteria femoral calcificada y no calcificada para identificar genes diferencialmente expresados (DEGs), que se utilizaron para generar una red de interacción proteína-proteína, donde se identificó un módulo relacionado con la EA. Este módulo se enriqueció con las proteínas funcionalmente más cercanas y se analizó mediante diferentes algoritmos de centralidad para determinar las principales dianas en el eje ECV/EA. La validación se realizó mediante análisis proteómicos y de minería de datos.

Resultados: Las proteínas identificadas con un papel importante en ambas patologías fueron la apolipoproteína E y la haptoglobina como DEGs, con un fold change de aproximadamente +2 y -2, en la arteria femoral calcificada frente a la arteria sana respectivamente, y la clusterina y la alfa-2-macroglobulina como interactores cercanos que coincidieron en nuestro análisis proteómico. Sin embargo, se necesitan más estudios para dilucidar el papel específico de estas proteínas y evaluar su función como biomarcadores o dianas terapéuticas.

Conclusiones: Las proteínas identificadas, tras los ensayos de validación correspondientes, podrían considerarse como biomarcadores comunes de ECV y EA. De expresarse en estadíos tempranos de la enfermedad, podrían ser útiles para estratificar el riesgo de la población afectada de manera que puedan emplearse estrategias preventivas y terapéuticas efectivas.

46. Calidad de vida en pacientes con fosfatasa alcalina persistentemente baja portadores o no de mutaciones del gen ALPL

Santurtun M1, Mediavilla Martínez E2, Vega AI3, Gallego N4, Heath K4, Tenorio J4, Lapunzina P4, Riancho JA5, Riancho Zarrabeitia L6

1 Departamento de Enfermería. Hospital Padre Meni. Universidad de Cantabria. Santander; 2 Facultad de Medicina, Universidad de Cantabria. Santander; 3 Servicio de Genética. Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander; 4 Instituto de Genética Médica y Molecular. Hospital Universitario La Paz. IDIPAZ. Madrid; 5 Servicio de Medicina Interna. Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Universidad de Cantabria. IDIVAL. Santander; 6 Servicio de Reumatología. Hospital Sierrallana. IDIVAL. Santander

Introducción: Los niveles bajos de fosfatasa alcalina (FAlc) en suero son el sello distintivo de la hipofosfatasia, un trastorno debido a variantes patogénicas del gen ALPL. Nuestro objetivo fue determinar la calidad de vida relacionada con la salud en adultos con fosfatasa alcalina baja y explorar las diferencias entre pacientes con y sin mutaciones en ALPL.

Material y métodos: Estudiamos 35 pacientes adultos con FAlc persistentemente baja en los que se excluyeron causas adquiridas y se secuenció ALPL. Se compararon con 35 controles de igual edad. Se completaron tres cuestionarios sobre dolor (Brief Pain Inventory, BPI), discapacidad física (Health Assessment Questionnaire Disability Index, HAQ-DI) y calidad de vida relacionada con la salud (36-item Short-Form Health Survey, SF-36).

Resultados: Las puntuaciones medias de intensidad e interferencia del dolor en el BPI fueron mayores en el grupo de pacientes (p=0,04 y 0,004, respectivamente). Todos los dominios del instrumento HAQ tendieron a puntuar peor en los pacientes, con diferencias significativas en la puntuación de "alcance" (p=0,037) y la puntuación media general (0,23 frente a 0,09; p=0,029). Los pacientes puntuaron peor que los controles en varias dimensiones del SF-36 (rol físico, p=0,039; dolor corporal p=0,046; rol emocional, p=0,025). Sin embargo, los pacientes con y sin variantes patogénicas puntuaron de manera similar en todas las pruebas, sin diferencias significativas entre los grupos.

Conclusiones: Los pacientes con niveles persistentemente bajos de FAlc tienen puntuaciones significativamente peores en dolor corporal y otras dimensiones de calidad de vida relacionadas con la salud, sin diferencias entre pacientes con y sin variantes patogénicas en el gen ALPL. Esto es consistente con la hipótesis de que estos últimos presenten mutaciones en regiones reguladoras, habitualmente no secuenciadas, del gen ALPL.

47. Conexión genética entre las enfermedades pulmonares de origen ambiental u ocupacional y la osteoporosis: un enfoque bioinformático

Sanabria de la Torre R, Andújar Vera F, García Fontana C, González Salvatierra S, Martínez Heredia L, Contreras Bolívar V, Andreo López MC, Ferrer Millán M, Muñoz Torres M, García Fontana B

Hospital Universitario Clínico San Cecilio. Granada

Introducción: La exposición al aire contaminado tiene efectos pulmonares bien conocidos. Además, se ha observado una incidencia de fracturas significativamente mayor en personas pertenecientes a áreas urbanas frente a aquellas residentes en áreas rurales. La exposición prolongada a la contaminación está asociada a una disminución de la calidad ósea, por lo que se considera como un factor de riesgo modificable de osteoporosis y de fracturas. La asociación entre una mala calidad del aire y la osteoporosis no está bien definida en la literatura científica, pero comienza a tener importancia debido a la repercusión sanitaria que conlleva.

El propósito de este estudio fue identificar biomarcadores comunes entre las enfermedades pulmonares ambientales u ocupacionales con la osteoporosis.

Material y métodos: Mediante bases de datos de terminología médica unificada se obtuvieron enfermedades pulmonares que, junto con la osteoporosis, fueron analizadas en DisGeNET para obtener los genes asociados y formar una red de interacción proteína-proteína (PPI) mediante el uso de STRING (Cytoscape).

A través de la aplicación de diferentes algoritmos de centralidad utilizando CythoHubba (Cytoscape), se seleccionaron las 5 proteínas de la red con mayor grado de centralidad.

Resultados: 9 enfermedades fueron incluidas en el grupo de enfermedades pulmonares (antracosis, asbestosis, bisinosis, enfermedad obstructiva crónica de las vías respiratorias, mesotelioma, silicosis, enfermedad pulmonar intersticial, asma ocupacional, neumonitis por hipersensibilidad de tipo estival).

Se obtuvieron 2.698 genes asociados a osteoporosis y al menos una de las enfermedades pulmonares mencionadas.

Los genes vinculados con osteoporosis y con al menos dos de las enfermedades pulmonares incluidas dieron lugar a una red PPI con 152 nodos y 1.378 ejes.

Las proteínas con mayor grado de centralidad de la red fueron AKT1, ALB, IL6, TP53 y VEGFA.

Conclusiones: Existe una relación genética entre la osteoporosis y las enfermedades pulmonares ambientales estudiadas.

Es importante considerar a la población con enfermedad pulmonar como población de riesgo de fragilidad ósea. Por tanto, el estudio de la densidad mineral ósea en personas con enfermedades pulmonares sería una medida preventiva temprana que permitiría reducir el riesgo de fracturas en esta población vulnerable.

48. Marcadores de remodelación ósea en pacientes con migraña crónica en tratamiento con AM-CGRP

Haro Herrera M1, Pascual Gómez J2, Olmos Martínez JM3, González Quintanilla V2, González Suárez A2, Hernández Hernández JL1, Puente Ruiz N1

1 Medicina Interna. Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander; 2 Neurología. Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander; 3 Medicina Interna. Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander

Introducción: El dolor de la migraña se produce por una vasodilatación leptomeníngea provocada por la liberación en el sistema trigémino-vascular del péptido relacionado con el gen de la calcitonina (CGRP). Prueba de ello es la eficacia los anticuerpos monoclonales anti-CGRP (AM-CGRP) en esta entidad. En animales de experimentación se ha observado que el CGRP estimula la formación ósea a través de la activación de la vía Wnt, e inhibe la actividad osteoclástica reduciendo la expresión del RANKL.

Objetivo: Analizar la influencia del tratamiento con AM-CGRP sobre los marcadores de remodelado óseo (MRO) en pacientes con migraña crónica refractaria (MCR).

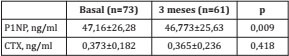

Sujetos y métodos: Estudio observacional prospectivo de pacientes con MCR tratados con AM-CGRP. Se analizaron las variables demográficas, antropométricas y clínicas, excluyéndose los pacientes tratados con fármacos antiosteoporóticos. Las concentraciones séricas de los MRO (P1NP y CTX) se determinaron mediante electroquimioluminiscencia (Roche), basalmente y a los tres meses de iniciar el tratamiento con AM-CGRP.

Resultados: Se estudiaron 73 pacientes (86,3% mujeres; 43,8% menopáusicas; media de edad: 49,3±8,6 años). Un 19,2% recibían como AM-CGRP, erenumab (70 mg), un 37% erenumab (140 mg) y el 43,8% recibía galcanezumab (120 mg). En la tabla se muestran los niveles plasmáticos de los MRO basales y tras 3 meses.

Conclusiones: El tratamiento con AM-CGRP se asocia con un descenso significativo del P1NP a los 3 meses de tratamiento, compatible con una disminución de la formación ósea desde fases precoces, mientras que no hay cambios en la resorción. El comportamiento de los MRO a más largo plazo y el análisis de los parámetros densitométricos aportarán más información acerca del efecto de los AM-CGRP sobre el metabolismo óseo.

49. Fractura por fragilidad en pacientes con cáncer de próstata. Inadecuación de la prevención de la fractura

Maymó Paituví P, Palacios J, González Águila M, Valencia L, Gómez Vaquero C

Servicio de Reumatología. Hospital Universitari de Bellvitge. Barcelona

Objetivos: Describir las características de los pacientes con cáncer de próstata que han presentado una fractura por fragilidad. Evaluar la prevalencia de cáncer de próstata en la población masculina con fractura por fragilidad.

Material y método: Estudio observacional descriptivo en los pacientes de sexo masculino que presentaron una fractura por fragilidad entre mayo de 2015 y abril de 2018, visitados en una unidad de fracturas (UF). Las variables de estudio incluyeron la fecha y la localización de la fractura índice, los factores de riesgo de fractura, la fecha de diagnóstico del cáncer de próstata y si se realizó terapia de privación androgénica (TPA).

Resultados: Se identificaron 377 hombres con fractura por fragilidad. Treinta y cinco (9%) tenían cáncer de próstata, edad media: 77±7 años, sin diferencias con el resto de pacientes. Catorce presentaban fractura vertebral, 8 de cadera, 5 de húmero, 3 de tobillo, 2 de antebrazo distal, 1 de ramas pélvicas y 1 de codo. Los pacientes con cáncer de próstata tenían más fracturas vertebrales que el resto de pacientes (14/35 -40%- vs 72/342 -21%-, p<0,05). En todos los casos, el diagnóstico de la neoplasia fue anterior a la fractura, con un intervalo medio de 7,6±5,6 años entre ambos diagnósticos. No hubo diferencias en los factores de riesgo de fractura entre los pacientes con cáncer respecto al resto.

Diecisiete pacientes realizaron TPA. No hubo diferencias entre los pacientes tratados o no con TPA respecto a ninguna de las variables de estudio. Tres pacientes habían presentado una fractura previa. A uno de ellos se le había realizado una densitometría ósea y tenía osteoporosis. Ninguno de los tres había recibido tratamiento antirresortivo ni osteoformador. Ningún otro paciente con TPA tenía una densitometría ósea.

Según el Observatorio del Cáncer de la Asociación Española Contra el Cáncer, en 2021, en la provincia de Barcelona, la prevalencia de cáncer de próstata era de 1.539/100.000 hombres mayores de 50 años. En nuestra serie, la prevalencia sería de 9.283/100.000 pacientes, 6 veces superior.

Conclusiones: La prevalencia de cáncer de próstata observada en nuestra serie es superior a la esperada en la población general. Proporcionalmente, el número de fracturas vertebrales es mayor. La evaluación del riesgo de fractura y la prevención de la fractura por fragilidad en los pacientes con cáncer de próstata y TPA es inadecuada.

50. Análisis de la pérdida de masa ósea en 153 pacientes con obesidad mórbida sometidos a cirugía bariátrica

Gómez Vaquero C1, Pérez M2, Hernández L2, Llopis M3, Jermakova O2, Guerrero F2, Montserrat M3, Osorio J4, Vilarrasa N2

1 Servicio de Reumatología. Hospital Universitari de Bellvitge. Barcelona; 2 Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Universitari de Bellvitge. Barcelona; 3 Nutrición Clínica. Hospital Universitari de Bellvitge. Barcelona; 4 Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo. Hospital Universitari de Bellvitge. Barcelona

Objetivo: Evaluar los cambios en la densidad mineral ósea (DMO) en pacientes con obesidad grave después de cirugía bariátrica (CB).

Material y método: De febrero 2019 a enero 2020, a todos los pacientes intervenidos de CB se les realizó una densitometría ósea como parte del estudio preoperatorio. La exploración se repitió a los 18-24m. Las variables de estudio incluyeron parámetros nutricionales y del metabolismo fosfocálcico y factores de riesgo de fractura basales y a los 12 y 24 meses.

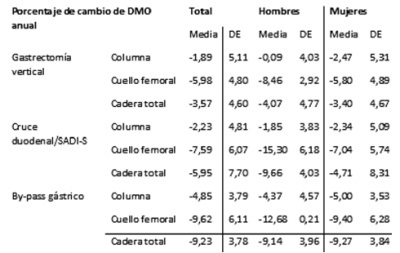

Resultados: Se incluyeron 153 pacientes (124 mujeres y 29 hombres), edad: 50±9 años, IMC: 37,8±9,3 kg/m2, que fueron sometidos a gastrectomía vertical [GV] (54%), cruce duodenal/SADI-S [CD] (30%) o by-pass gástrico [BPG] (16%). Los pacientes a los que se practicó GV presentaban menor edad y mayor peso sin diferencias en la DMO ni en parámetros del metabolismo fosfocálcico.

El porcentaje de pérdida de peso (PPP) fue superior tras CD comparado con GV y BPG: 33,1 (11,8) vs 27,1 (7,8) vs 27,3 (11,3)%. En la tabla, se presenta el porcentaje de cambio de DMO en función de la técnica quirúrgica, el sexo y la localización de la DMO.

El Z-score final en CL (0,66, IC 95%: 0,46-0,86) y CF fue superior al de la población general (0,96, IC 95%: 0,77-1,16) sin diferencias entre técnicas. Aparte de la técnica quirúrgica, el factor determinante de la pérdida de DMO fue el PPP. Dos pacientes desarrollaron osteoporosis en CL tras BPG.

Conclusiones: La pérdida de masa ósea que se produce en los pacientes sometidos a CB en los 2 primeros años tras la cirugía depende del tipo de intervención practicada siendo superior en el CD y está determinada por la pérdida de peso. La DMO final es buena, mejor que la de la población general y muy pocos pacientes desarrollan osteoporosis.

51. Nanopartículas cargadas con pleitrofina como posible tratamiento para la osteoporosis

Lozano D1, Leiva B2, Sobrino I2, Portal Núñez S3, Rodríguez de Gortázar A4, Manzano M1, Vallet Regí M1

1 Departamento de Química en Ciencias Farmacéuticas. Facultad de Farmacia. Universidad Complutense de Madrid. Instituto de Investigación Hospital 12 de Octubre (i+12). Centro de Investigación Biomédica en Red de Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina (CIBER-BBN), Madrid; 2 Departamento de Química en Ciencias Farmacéuticas, Facultad de Farmacia, Universidad Complutense de Madrid, Instituto de Investigación Hospital 12 de Octubre (i+12); 3 Grupo de Fisiopatología ósea. Instituto de Medicina Aplicada de la Universidad San Pablo-CEU, Departamento de Ciencias Médicas Básicas. Facultad de Medicina. Universidad San Pablo CEU. Madrid; 4 Grupo de Fisiopatología ósea. Instituto de Medicina Aplicada de la Universidad San Pablo-CEU, Departamento de Ciencias Médicas Básicas. Facultad de Medicina. Universidad San Pablo CEU. Madrid

Introducción: La osteoporosis es el tipo más común de enfermedad ósea. Los tratamientos convencionales (fármacos antiresortivos y/o agentes anabólicos) tienen ciertas limitaciones, falta de biodisponibilidad o toxicidad en tejidos no específicos. En este sentido, la pleiotrofina (PTN) es una proteína con una potente actividad mitogénica, angiogénica y quimiotáctica, con implicaciones en el desarrollo óseo y la reparación de tejidos. Por otro lado, las nanopartículas mesoporosas de sílice (MSN) son sistemas inorgánicos de liberación de fármacos eficaces para su aplicación en biomedicina. Tienen forma esférica, estabilidad, con alta área superficial y volumen de poro, y son capaces de albergar agentes terapéuticos. Además, el anclaje en superficie de polímeros catiónicos como la polietilenimina (PEI) permite una mayor internalización celular, aumentando la eficacia del tratamiento. La síntesis de MSNs se llevó a cabo mediante un método de Stöber modificado, el recubrimiento polimérico con PEI (5KDa) y el anclaje de la PTN mediante adsorción. Las MSNs fueron caracterizadas por diferentes técnicas de microscopía y de caracterización química y de superficie. Los ensayos celulares se llevaron a cabo en células preosteoblásticas de ratón MC3T3-E1 y en células madre mesenquimales humanas. Se realizaron estudios de viabilidad (Alamar Blue), internalización celular (citrometría de flujo) y diferenciación osteoblástica (tinción de rojo de alizarina y expresión génica) en presencia de MSNs@PEI, cargadas o no con PTN. Las MSNs presentaron un tamaño de 100 nm y el recubrimiento se sitúo por toda la superficie. Se confirmó la mesoestructura hexagonal de los poros, el recubrimiento con PEI y el anclaje de la PTN. Las MSNs@PEI se internalizaron de forma exitosa a 100 µg/mL en ambos tipos celulares, sin afectar negativamente a la viabilidad. Además, MSN@PEI-PTN aumentó la viabilidad de MC3T3-E1 y hMSCs, por encima de la PTN sola. Se observó un aumento en la mineralización de las células expuestas a MSN@PEI-PTN, así como un aumento de la expresión génica de la fosfatasa alcalina y Runx2 vs MSN@PEI o la PTN sola, evidenciando su efecto positivo sobre la osteogénesis y diferenciación osteoblástica. Con este estudio demostramos que el nanosistema basado en MSN con recubrimiento PEI para la captación y liberación de PTN, es capaz de desarrollar una acción potente osteogénica y diferenciadora, presentándose como posible tratamiento para mejorar la regeneración ósea o la osteoporosis.

52. Modificaciones del remodelado óseo en pacientes con estenosis aórtica severa sometidos a TAVI

Veiga Fernández G1, García Unzueta M1, Lavín B2, Sainz Laso F1, Torre JM de la1, Valero C3

1 Servicio de Cardiología. Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander. IDIVAL. Universidad de Cantabria; 2 Servicio de Análisis Clínicos. Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander. IDIVAL. Universidad de Cantabria; 3 Servicio de Medicina Interna. Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander. IDIVAL. Universidad de Cantabria

Introducción: La calcificación valvular aórtica se ha relacionado con alteraciones del metabolismo óseo. La corrección de la misma podría tener influencia en el remodelado. Estudiamos los parámetros del metabolismo óseo en pacientes con estenosis aórtica severa (EAo) tratados con recambio de la válvula aórtica transcatéter (TAVI).

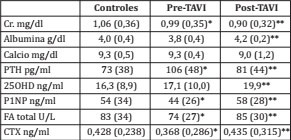

Material y métodos: Estudio prospectivo en 214 personas (42% varones; media de edad 84±6; rango 66-94 años), 107 pacientes con EAo severa sometidos a TAVI y 107 controles sanos ajustados por edad y sexo. Se registraron variables clínicas y parámetros hemodinámicos mediante ecocardiograma y test de la marcha 6 minutos. Se determinó en sangre el calcio total, fosfatasa alcalina total (EIA Metra), 25-hidroxivitamina D (25OHD, Liaison XL), hormona paratiroidea intacta (PTH, Atellica IM Siemens), propéptido aminoterminal del colágeno tipo I (P1NP) y telopéptido carboxiterminal del colágeno tipo I (CTX) mediante quimioluminiscencia (Cobas Pure, Roche), antes y después de la TAVI a los 6 meses.

Resultados: Los pacientes pre-TAVI tuvieron, respecto al grupo control, mayores niveles de PTH e inferiores de P1NP, FA y CTX (tabla). Tras la TAVI se corrigió la estenosis valvular reduciéndose el gradiente aórtico medio: 47±16 mmHg pre-TAVI a 11,7±4,1 mmHg post-TAVI (p=1,2x1018), aumentando el área valvular aórtica (0,73±0,27 cm2 vs 1,91±0,60; p=1,9x10-18) y la FEVI global (54±12% a 57±10%; p=0,005). Esto repercutió en la mejora del test de la marcha: 247±111 metros pre-TAVI a 281±116 metros post-TAVI (p=0,001). Los cambios hemodinámicos se acompañaron de cambios en el remodelado óseo con un descenso significativo de la PTH y un aumento de los marcadores de formación y resorción ósea, llegando a valores similares a los del grupo control (tabla).

Discusión: Los pacientes con estenosis aortica severa presentan un descenso del remodelado óseo que se corrige tras el tratamiento con la TAVI. Este hecho puede ser debido, en parte, a la mejora de la hemodinámica que condiciona aumento del flujo sanguíneo en el hueso.

53. Osteogenesis imperfecta tipo II causado por mosaicismo en alelo paterno

Puente Ruiz N, García Castro M, Martínez Merino MT, Fernández Luna JL, Riancho JA

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander

Introducción: La osteogénesis imperfecta (OI) es un trastorno hereditario del tejido conjuntivo caracterizado por fragilidad ósea y causado generalmente por mutaciones de herencia dominante en uno de los genes (COL1A1 y COL1A2) que codifican las cadenas de colágeno tipo I. En algunas familias con hijos con OI no consta que los progenitores padezcan la enfermedad, lo que sugiere que se trata de una mutación de novo. Sin embargo, en algunos casos puede existir realmente un mosaicismo, causante de un fenotipo no reconocido en los progenitores. Aclarar este aspecto es de suma importancia, tanto para optimizar la salud esquelética en el propio sujeto, como para establecer el riesgo de recurrencia de la enfermedad en los nuevos hijos que pueda tener.

Caso clínico: La identificación de un feto de 15 semanas con fracturas múltiples y diagnóstico prenatal de OI por mutación heterocigota de COL1A2 (c.1297G>A, p.Gly433Arg) determinó el estudio genético de los progenitores. El resultado fue normal en la madre, pero se detectó esa misma mutación en el 25% de las lecturas en el padre (en ADN de sangre periférica), consistente con la presencia de mosaicismo.

Se trataba de un varón sin antecedentes relevantes, ni patologías esqueléticas previamente conocidas, salvo varios esguinces de los ligamentos astrágalo-peroneos. Sin embargo, a la exploración presenta un fenotipo consistente con una forma leve de OI, incluyendo escleras ligeramente azuladas, varias piezas dentarias hipoplásicas, leve escoliosis con dismetría de miembros inferiores de 1 cm y ligera hiperextensibilidad de codos y rodillas (Beighton 2). Los parámetros bioquímicos fueron normales y la densitometría mostró una disminución de la densidad mineral ósea, más acusada en columna (Z -2,4) que en la cadera (cuello fémur Z -0,9; cadera total Z -1,1) o el antebrazo (Z -0,9).

Conclusiones: Presentamos el caso de un paciente con una forma leve de OI en relación con una mutación en mosaicismo del gen COL1A2 que había pasado previamente desapercibida. Aunque estos casos pueden tener un fenotipo poco manifiesto, su identificación mediante un estudio clínico y molecular rigurosos resulta crítica para establecer un consejo genético apropiado.

54. ¿La herramienta FRAX debería tener en cuenta otras variables para evaluar la fractura osteoporótica?

Gómez Alonso C1, Fernández Martín JL1, Naves Mendivil L2, Llaneza Faedo M3, Naves López T3, Rodríguez García M4, Palomo Antequera C5, Cannata Andía J6, Naves Díaz M1

1 U.G.C. de Metabolismo Óseo del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Instituto de Investigación Biosanitaria del Principado de Asturias. Ricors 2024 Kidney Disease. Universidad de Oviedo; 2 Universidadde Oviedo; 3 U.G.C. de Metabolismo Óseo del HUCA. Instituto de Investigación Biosanitaria del Principado de Asturias. Oviedo; 4 A.G.C. de Nefrología del HUCA. Instituto de Investigación Biosanitaria del Principado de Asturias. Ricors 2040 Kidney Disease-ISCIII. Universidad de Oviedo; 5 Servicio de Medicina Interna del HUCA. Instituto de Investigación Biosanitaria del Principado de Asturias. Universidad de Oviedo; 6 Servicio de Instituto de Investigación Biosanitaria del Principado de Asturias. Ricors 2040 Kidney Disease-ISCIII. Universidad de Oviedo

Introducción y objetivo: FRAX continúa siendo un método recomendable y válido para determinar el riesgo de fractura. El objetivo de este trabajo fue valorar si otras variables no contenidas en este algoritmo podrían tener un peso específico en su cálculo.

Material y métodos: Se seleccionaron aleatoriamente 316 mujeres >50 años del estudio EVOS-EPOS seguidas prospectivamente 8 años para conocer la incidencia de fractura (Fx) osteoporótica confirmadas clínicamente o mediante radiografía. Se evaluaron variables que recoge el FRAX como edad, IMC, Fx previa, antecedentes parentales de Fx de cadera, hábito tabáquico, glucocorticoides y DMO en cuello femoral. Por otra parte, se analizaron otras variables no recogidas en el FRAX como edad de menarquia, menopausia, años fértiles y nuliparidad.

Resultados: De las variables del FRAX a nivel univariante sólo edad y antecedentes parentales de Fx de cadera se asociaron con incidencia de Fx de cadera, pero también edad de menopausia y años fértiles. El análisis multivariante ajustado por edad e IMC mostró que la edad 1,09 (1,01 – 1,17) y edad de menopausia 0,90 (0,82 – 0,99) se asociaron con Fx incidente de cadera.

A nivel univariante, los antecedentes parentales de Fx de cadera y nuliparidad se asociaron con la Fx incidente de Colles. A nivel multivariante, solo la nuliparidad se asoció con Fx de Colles 4,59 (1,59 – 13,26). Para la incidencia de Fx mayor osteoporótica, en el análisis univariante, se asociaron significativamente edad, antecedentes parentales de Fx de cadera, DMO cuello femoral, nuliparidad y años fértiles. A nivel multivariante, los antecedentes parentales de Fx de cadera 3,26 (1,23 – 8,61), edad 1,05 (1,01 – 1,09), nuliparidad 3,07 (1,48 – 6,37) y años fértiles 0,92 (0,87 – 0,98) se asociaron con Fx mayor incidente osteoporótica.

Conclusiones: De las variables del algoritmo FRAX, edad y antecedentes parentales de Fx de cadera se asociaron con incidencia de Fx mayor osteoporótica y de cadera, pero también otras variables ginecológicas tuvieron un peso similar. Por cada año de envejecimiento se incrementó un 9% el riesgo de Fx de cadera, equivalente al 10% de descenso en su riesgo por cada año de retraso en la menopausia. Los antecedentes parentales de Fx de cadera y nuliparidad incrementaron más de 3 veces la Fx mayor incidente osteoporótica (3,26 y 3,07 veces respectivamente). Estos resultados indican que en mujeres algunas variables ginecológicas podrían ser tenidas en cuenta junto con los factores de riesgo tradicionales que el algoritmo FRAX incorpora en su cálculo.

55. Variante missense en el gen LRP6 asociada al fenotipo de alta masa ósea

Martínez Gil N, Cueto AM, Campos B, Rovira E, García Arumí E, Tizzano EF

Area de Genética Clínica y Molecular (AGCM). Hospital Universitari Vall d’Hebron. Barcelona

Introducción: El gen LRP6 codifica para un correceptor de la vía de Wnt que se encuentra asociado en OMIM a agenesia dental (#616724) y arteriopatía coronaria (#610947). Recientemente, diversos estudios han demostrado su asociación con alta masa ósea (HBM), fenotipo caracterizado por un engrosamiento cortical de los huesos largos y una notable resistencia a la fractura. Esta característica es indiferenciable del fenotipo HBM (#144750; #607634; #607636) ampliamente descrito causado por variantes en el coreceptor LRP5.

Hipótesis, material y métodos: En este trabajo, hemos realizado el diagnóstico molecular mediante el análisis de secuenciación de exoma completo en una familia con sospecha inicial de osteopetrosis.

Resultados: Se ha identificado una variante de tipo missense en el gen LRP6, NM_002336:c.719C>T:p.(Thr240Ile) en heterocigosis, que no se ha encontrado en las bases de datos poblacional gnomAD. Esta variante es equivalente a la variante encontrada en LRP5 p.(Thr253Ile) descrita como causante del fenotipo HBM, ambas localizadas en el primer dominio β-propeller de estas proteínas. Este dominio se ha definido como el lugar de unión de los inhibidores extracelulares esclerostina y DKK1. Hasta la fecha ha sido posible la segregación de la variante en cuatro miembros de la familia, tres que presentan el fenotipo HBM y una aparentemente sana. Los miembros con el fenotipo HBM presentan torus palatinus (min 1/4), no refieren fracturas espontáneas, dolor de cadera que en alguno de los miembros ha requerido intervención quirúrgica (3/4), largo tiempo de recuperación tras fractura (1/4), parálisis facial durante la infancia (1/4) y déficit visual (1/4). Siguiendo las recomendaciones de las guías de la ACMG esta variante se clasifica como probablemente patogénica (PM1, PM2, PP2, PP3). Para confirmarlo, se están llevando a cabo estudios funcionales in vitro de gen reportero y western blot para determinar el efecto de esta variante en LRP6 y su unión a los inhibidores y por tanto la activación de la vía de Wnt.

Conclusiones: Este resultado concuerda con estudios previos y refuerzan la recomendación de incluir el gen LRP6 en los paneles de estudio de patologías de sobrecrecimiento óseo. El diagnóstico genético de este tipo de patologías permite determinar la causa del fenotipo, bien sea por formación ósea exacerbada o por una resorción ósea disminuida. Esta distinción es clave en la aplicación de un manejo adecuado.

56. Asociación entre malformación de Chiari tipo 1 (C1M), la densidad mineral ósea (DMO) y genes relacionados con el hueso

Martínez Gil N1, Mellibovsky L2, Manzano-López González D3, Patiño JD4, Cozar M4, Rabionet R4, Grinberg D4, Balcells S4

1 Area de Genética Clínica y Molecular (AGCM). Hospital Universitari Vall d’Hebron. Barcelona; 2 Grupo de Investigación Musculo Esquelético, Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas. Centro de Investigación Biomédica en Red en Fragilidad y Envejecimiento Saludable (CIBERFES). ISCIII, Barcelona; 3 Servicio de Neurocirugía. Hospital del Mar. Parc de Salut Mar. Barcelona; 4 Departamento de Genética, Microbiología y Estadística. Facultad de Biología. Universidad de Barcelona. CIBERER. IBUB. IRSJD

Introducción: La malformación de Chiari tipo 1 (C1M) es una enfermedad neurológica caracterizada por la herniación de las amígdalas cerebelosas por debajo del foramen magnum. Se sospecha que la constricción ósea craneal es el mecanismo más común que conduce a la C1M. En esta línea, se ha relacionado la C1M con genes del desarrollo óseo (p. ej., DKK1 o COL1A2) y con algunas enfermedades óseas (p. ej., Paget). Sin embargo, aún no se ha investigado la asociación entre la densidad mineral ósea (DMO) y la C1M.

Material y método: Hemos reclutado una pequeña cohorte de pacientes C1M (12 pacientes no relacionados) en los que hemos realizado la secuenciación dirigida de un panel interno de genes relacionados con el hueso (n=127) y en los que hemos determinado la DMO a través de prueba DXA no invasiva.

Resultados: En la búsqueda de asociación entre los genes relacionados con el hueso y la C1M hemos encontrado variantes en más de un paciente C1M en los genes WNT16, CRTAP, MYO7A y NOTCH2. Es interesante destacar que estos genes se han asociado previamente con el desarrollo craneofacial o con la C1M (MYO7A). En cuanto a la relación entre la DMO y la C1M, hemos encontrado tres pacientes osteoporóticos y un paciente con una DMO alta, muy cerca de los valores del fenotipo HBM, aunque la mayoría de los pacientes presentaban una DMO normal.

Conclusiones: Se han encontrado repetidamente variantes en genes relacionados con el hueso en algunos casos de C1M. Serán necesarios más estudios en este campo para obtener una estimación más clara de la contribución de estos genes a su etiología. Además, no se ha observado una correlación directa entre la DMO y la C1M, lo que requerirá de cohortes mayores en estudios futuros.

57. Consulta no presencial de osteoporosis en pacientes derivados desde atención primaria; experiencia de 4 años

Naranjo Hernández A, Fragoso R, Rodríguez Lozano C, Molina A, Fuentes S, Ojeda S

Hospital Universitario de Gran Canaria Dr Negrín

Objetivo: Análisis de los pacientes derivados desde AP y citados en consulta no presencial de OP en un hospital universitario.

Metodología: Desde el año 2016 se ha instaurado la consulta no presencial para pacientes derivados desde AP. Para este trabajo se han incluido pacientes valorados en la consulta no presencial desde noviembre de 2017 a junio de 2021. En la consulta se revisa la historia clínica incluyendo resultados de DXA, radiografía y analítica disponibles, así como la prescripción en receta electrónica. Se incluyen datos demográficos, motivo de consulta, médico y centro de salud, días de retraso desde la propuesta hasta la consulta y decisión tras la visita (alta vs cita presencial).

Resultados: Se incluyeron 511 pacientes, edad media 66 años (DE 11), el 92% mujeres. La valoración virtual tuvo lugar una mediana de 24 días después de la interconsulta. La mediana de solicitudes de interconsulta por médico fue de 2 independientemente de la especialidad del médico de AP (MIR vs no MIR). Los motivos de consulta más frecuentes se muestran en tabla. Los médicos con MIR solicitaron con menor frecuencia valorar la indicación de tratamiento (34% vs 46% de las consultas; p=0,02) así como cambio de tratamiento (6% vs 12%; p=0,05).

Tras la valoración, fueron dados de alta 405 pacientes (79%), 76 de ellos requiriendo más información, mientras que 40 fueron remitidos a la unidad FLS (8%) y 66 (14%) a la consulta monográfica presencial. 29 (5,6%) fueron remitidos en más de una ocasión a lo largo del periodo de estudio, de los cuales 23 (79%) fueron nuevamente dados de alta en la segunda visita. La estrategia resultó en un ahorro de minutos mensuales en comparación con la consulta presencial.

Conclusiones: El motivo de consulta para la consulta no presencial está relacionada con el inicio o suspensión de tratamiento. Las ventajas de esta modalidad de consulta son: 1) respuesta más rápida, 2) alta resolución, 3) docencia a los médicos de AP, y 4) posibilidad de atender más pacientes en el mismo bloque de metabólicas.

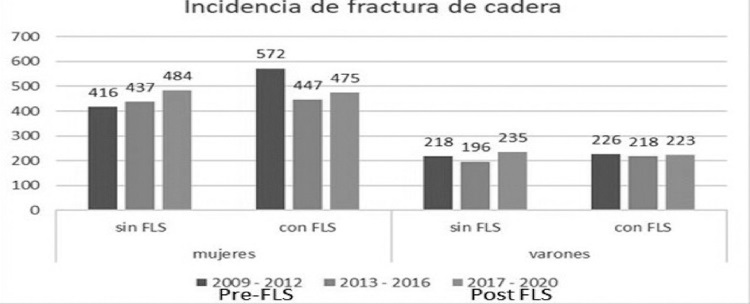

58. Incidencia de fractura de cadera en dos áreas sanitarias contiguas, una con FLS y otra sin FLS

Naranjo Hernández A, Sánchez Alonso F, Acosta MA, Rodríguez Mireles S, Montelongo JJ, García Rodríguez A, Molina A, Fuentes S, Rodríguez Lozano C, Ojeda S

Hospital Universitario de Gran Canaria Dr Negrín

Objetivo: Analizar la incidencia de fractura de cadera en dos áreas sanitarias contiguas, una con FLS y otra sin FLS.

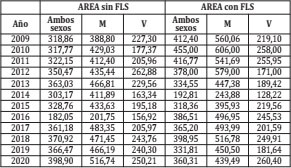

Metodología: En el área sanitaria A se puso en marcha un modelo FLS desde 2012, mientras que el área sanitaria B no dispone de FLS. Se analizó la incidencia de fractura de cadera (2009-2020) en personas mayores de 64 años según población asignada de manera oficial a cada área sanitaria. Los datos fueron extraídos de la base de datos hospitalaria con códigos CIE 9 hasta 2015 códigos 820.*, y a partir de 2016 CIE 10 S72.0***, correspondientes a fractura de la extremidad proximal de fémur. Se excluyeron las fracturas subtrocantéreas. Se excluyeron los reingresos por complicaciones de la fractura.

Resultados: La incidencia cruda de fractura de cadera desde 2009 a 2020 se expone en la tabla. En la figura se observa la tasa de incidencia de fractura por 100.000 habitantes. En mujeres se observó una reducción de la incidencia en el área con FLS (p=0,047)

Figura. Tasa cruda de incidencia de fractura de cadera en personas ?65 años (tasa por 100.000 habitantes).

Conclusiones: El análisis preliminar en nuestra provincia muestra diferencias significativas entre áreas sanitarias con y sin FLS en la incidencia de fractura de cadera.

59. Detección de sarcopenia en pacientes con osteoporosis

Ávila Rubio V, Domínguez Rabadán R, Andreo López MC, Muñoz Torres M

Hospital Universitario San Cecilio. Granada

Introducción: La sarcopenia (disminución de la masa y/o fuerza muscular) conduce a una disminución de la cantidad y calidad ósea, incrementando el riesgo de caídas y de fracturas por fragilidad ósea (osteosarcopenia).

Material y método: Estudio transversal descriptivo de una muestra de 27 pacientes con osteoporosis atendidos en consulta de Metabolismo Óseo, con el objetivo de evaluar la prevalencia de sarcopenia mediante la herramienta MIOapp®: perímetro de circunferencia de pantorrilla (CP); índice de masa apendicular (ASMI-Kg/m2) estimado (Santos LP et al, JPEN 2019; puntos de corte según Cruz-Jentoft AJ et al, Age and Ageing 2019); fuerza de prensión (FP) de la mano (dinamómetro Jamar®; valores adaptados al IMC según Cruz-Jentoft AJ et al, Age and Ageing 2010); test SARC-F. Se describen otras variables clínico-demográficas relacionadas con la fragilidad ósea.

Resultados: Edad 70,3±12,8 años; 77,8% mujeres; tipo de osteoporosis: 51,9% postmenopáusica, 22,2% secundaria a hiperparatiroidismo, 14,8% del varón, 7,4% inducida por glucocorticoides, 3,7% idiopática del adulto joven; fractura osteoporótica 55,6%; T-score columna lumbar -2,5±0,9, cuello femoral -1,8±1,1, cadera total -1,7±1,2; tratamiento antirresortivo en el 74%; niveles séricos de vitamina D 39±20 ng/ml. El 85,2% cumplían criterios diagnósticos de sarcopenia, con valores por debajo de los puntos de corte para: CP 40,9% (Barbosa-Silva TG et al, J Cachexia Sarcopenia Muscle 2016), ASMI 22,7% y FP 91,3%. El SARC-F detectó riesgo de sarcopenia en el 45,5%.

Conclusiones: La prevalencia de sarcopenia es muy elevada en pacientes con osteoporosis, no solo en su forma primaria asociada al envejecimiento, sino también en otras formas de osteoporosis, por lo que su evaluación debería realizarse de forma rutinaria. En nuestra práctica, MIOapp® permite detectar fácilmente sarcopenia en estos pacientes a partir de exploraciones sencillas.

60. Afectación ósea en mastocitosis sistémica y factores de riesgo relacionados

Fernández Ávalos Bogado H, Pascual Pastor M, Barceló Bru M, Guilarte Clavero M, Ulloa Navas AD

Hospital Universitari Vall d'Hebron. Barcelona

Introducción: El cuadro clínico en la mastocitosis sistémica (MS) varía desde formas indolentes hasta formas agresivas. La afectación esquelética es frecuente e incluye dolor óseo, osteoporosis (OP) u osteopenia, fracturas, osteoesclerosis, lesiones osteolíticas, osteoblásticas o mixtas. La prevalencia real es desconocida, aunque se estima que entre el 18-31% tienen OP y alrededor del 20% fracturas.

Objetivo: Describir la afectación ósea en pacientes con MS y analizar los factores de riesgo relacionados.

Métodos: Estudio retrospectivo de una cohorte de pacientes con. Se recogieron las variables sociodemográficas, la clasificación de la MS, factores de riesgo conocidos de OP, las fracturas y el tipo de lesiones óseas. Los datos de densitometría se registraron al diagnóstico y hasta los 8 años de seguimiento. Se analizó la asociación de estas variables con la presencia de fracturas.

Resultados: Se incluyeron 22 pacientes, de los cuales 19 tenían formas indolentes de MS, 1 latente, 1 neoplasia hematológica y 1 leucemia de mastocitos. En 17 pacientes no se observaban lesiones en la radiografía simple, 4 tenían lesiones escleróticas y 1 paciente lesiones líticas. Se observaron fracturas vertebrales en 3 pacientes y en 2 de ellos antes del diagnóstico de MS. 10 pacientes recibieron tratamiento antiosteoporótico, 3 de ellos con teriparatida. Al diagnóstico, 2 pacientes (9,1%) presentaban OP y 11 (50%) osteopenia. Ninguno factor de riesgo analizado se asoció con la presencia de OP. Durante el seguimiento se observaron cambios significativos entre aquellos con MS indolente y formas agresivas en la columna lumbar (CL) y en fémur total (FT) a los 2 años (CL en forma indolente -29% vs 29,6% en formas agresivas, p<0,001 y en FT -0,5% vs 12,3%, respectivamente, p=0,003) y a los 4 años en CL (-4,1% indolente vs 25,8% agresiva, p=0,034), pero no en FT. No se encontraron diferencias en la presencia de fracturas según la clasificación clínica (2 fracturas en el grupo indolente y 1 en el agresivo, p=0,371). La presencia de fracturas se asoció con una menor masa ósea en CL al diagnóstico (0,509 fracturados vs 1,012 no fracturados, p<0,01).

Conclusión: En esta serie de pacientes con MS, el compromiso óseo es frecuente, observándose en más del 50% de los casos en el diagnóstico. La localización de las fracturas es la columna vertebral y su prevalencia es del 14%, asociándose a una menor masa ósea en CL al diagnóstico. Las formas agresivas parecen cursar con un aumento en la masa ósea.

61. Comportamiento celular de osteoblastos humanos sobre discos de titanio con distintos grados y tamaño de porosidad

Giner G1, Bocio J2, Vázquez MA1, Rodríguez Albelo LM3, Torres Y3, Rico MA2, Olmo FJ2, Miranda MJ2, Montoya MJ1

1 Universidad de Sevilla; 2 Hospital Universitario Virgen Macarena. FI-SEVI. Sevilla; 3 Escuela Técnica Superior de Ingeniería. Universidad de Sevilla

Introducción: El uso de implantes de titanio con un contenido y tamaño de poros adecuado permite solventar el apantallamiento de esfuerzos y el crecimiento del hueso hacia el interior de éstos. Los cultivos in vitro de osteoblastos son un modelo excelente para evaluar la bio-funcionalidad regenerativa de materiales protésicos.

Objetivo: Caracterizar osteoblastos in vitro en discos de titanio con diferentes contenidos y tamaño de poros.

Material y método: Las células osteoblásticas humanas (OBh), se obtuvieron a partir de biopsias óseas realizadas en la cabeza del fémur de 3 pacientes con artrosis y a los que se les había reemplazado completamente la articulación. Se realiza un estudio in vitro detallado del comportamiento de adhesión y crecimiento de osteoblastos humanos sobre discos de titanio con distinto contenidos (30% vol. y 60% vol.) y rango de tamaños de poros (100-200 mm y 355-500 mm), obtenidos usando espaciadores. El estudio se realiza a los 4, 14 y 21 días de cultivo. Se evalúa la citotoxicidad y la proliferación celular (Alamar-Blue), la actividad alcalina fosfatasa (espectrofotometría), así como, la morfología de las células y su capacidad de adhesión (SEM). Análisis estadístico SPSS.22. Significación estadística p≤0,05. Obtuvimos el consentimiento informado de todos los sujetos.

Resultados: Los resultados obtenidos revelan una elevada viabilidad celular, mayor diferenciación y proliferación de los OBh en los discos porosos, respecto al Ti denso. Sin embargo, no existen diferencias significativas a nivel de actividad metabólica de las células osteoblásticas entre las distintas superficies estudiadas.

Conclusiones: De forma general, se han podido constatar los beneficios de la porosidad en el comportamiento in vitro de osteoblastos humanos.

62. Manejo terapéutico de los sujetos con fracturas por fragilidad en atención primaria en España – resultados del estudio PREFRAOS

Martínez Laguna D1, Carbonell C2, Bastida JC3, González M4, Micó Pérez RF5, Vargas F6, Canals L7

1 CAP Sant Martí de Provençals. Barcelona. Grupo de investigación GREM-PAL. IDIAP Jordi Gol. Barcelona; 2 Grupo de investigación GREMPAL. IDIAP Jordi Gol, Barcelona; CAP Vía Roma. Barcelona; 3 Centro de Salud de Marín. Pontevedra; 4 Centro de Salud Montesa. Madrid; 5 Centro de Salud Fontanars dels Alforins. EAP Ontinyent. Valencia; 6 Centro de Salud Dr. Guigou. Santa Cruz de Tenerife; 7 Departamento Médico. Amgen (Europa) GmbH

Introducción: Se han observado tasas bajas de diagnóstico y tratamiento de la osteoporosis (OP) en atención primaria (AP) en Europa. Se estimó la prevalencia de fracturas por fragilidad (FF) en sujetos ≥70 años en AP en España y el manejo terapéutico de los pacientes con OP.

Materiales y método: Estudio observacional retrospectivo (2 fases), en 30 centros de APde España. La Fase A estimó la prevalencia de FF en sujetos ≥70 años. La Fase B evaluó las características clínicas, porcentajes de diagnóstico y tratamientos de OP en sujetos con una FF registrada y consulta previa por cualquier motivo. Los sujetos dieron su consentimiento informado.

Resultados: La prevalencia de FF fue de 18%, mayor en mujeres vs hombres (24% vs 8%). De 665 sujetos incluidos en la Fase B, la mayoría eran mujeres (87%); edad media global (DE) de 82 (6,5) años. En un 68% de los sujetos, la FF más reciente fue una fractura OP principal (columna, cadera, muñeca, húmero o pelvis). El 57% presentaron antecedentes de caídas y un 66% tenía diagnóstico de OP, con tasas de diagnóstico más altas en mujeres vs hombres (70% vs 43%). El 61% había recibido ≥1 tratamiento para la OP (mujeres, 65%; hombres, 38%), si bien el 57% no estaba recibiendo tratamiento para la OP en la inclusión del estudio. El porcentaje de sujetos tratados fue mayor en aquellos con vs sin diagnóstico de OP (79% vs 26%). Los tratamientos para la OP más frecuentes fueron alendronato (45%) y denosumab (34%), duración media (DE) 3,4 (3,3) y 2,5 (2,2) años, respectivamente. Solo el 29% inició un tratamiento OP en los 90 días post-1ª fractura y, un 41% tras la segunda. Un 30% había sido hospitalizado por FF (88% tuvieron 1hospitalización). Se observaron diferencias significativas entre hombres y mujeres en la razón de hospitalización por FF, cadera/fémur fue la más frecuente (63%; 84% hombres vs 59% mujeres).

Conclusiones: Se observó una prevalencia de FF (18%) alta y tasas de diagnóstico y tratamiento de OP bajas (66% y 29%) en sujetos ≥70 años en AP en España. Aunque un 30% fue hospitalizado por FF, 1/3 no tenía diagnóstico de OP y únicamente un 39% había recibido al menos un tratamiento para la OP. Estos datos resaltan brechas en el diagnóstico y tratamiento de los sujetos con OP, especialmente en mujeres, y la necesidad urgente de mejorar el manejo clínico y terapéutico de las FF en AP.

63. Adherencia terapéutica al tratamiento de la osteoporosis en pacientes con diabetes mellitus tipo 2: estudio de base poblacional

Gómez Rodríguez L1, Poveda JL2, Carbonell Abella C3, Reyes C4, Pou Giménez MA3, Díaz Torné C5, Nogués Solán X6, Díez Pérez A6, Prieto Alhambra D7, Martínez Laguna D3

1 Atención Primaria Barcelona. Institut Català de la Salut; 2 Universidad de Navarra. Instituto de Ciencia de los Datos e Inteligencia Artificial (DATAI). Pamplona; 3 Atención Primaria Barcelona. Institut Català de la Salut. Grupo de investigación GREMPAL del IIDAP Jordi Gol. Universitat Autónoma de Barcelona; 4 Grupo de investigación GREMPAL del IIDAP Jordi Gol. Universitat Autónoma de Barcelona; 5 Grupo de investigación GREMPAL del IIDAP Jordi Gol. Universitat Autónoma de Barcelona. Servicio de Reumatología Hospital de Sant Pau; 6 URFOA y Departamento Medicina Interna. Parc de Salut Mar. Barcelona; 7 Centre for Statistics in Medicine. NDORMS. University of Oxford (Reino Unido)

Introducción: A pesar de que los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 (DM2) tienen un mayor riesgo de fracturas osteoporóticas. Se tiende a infraestimar su riesgo y a una menor prescripción de fármacos para la osteoporosis (FPO). La adherencia global a FPO es baja.

Objetivo: Evaluar si existen diferencia entre la adherencia a los FPO en pacientes con y sin DM2.

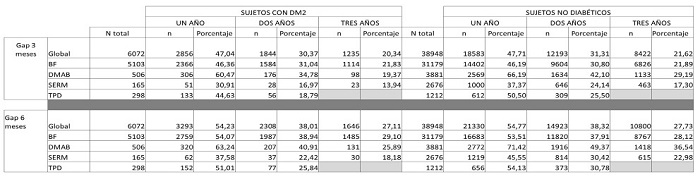

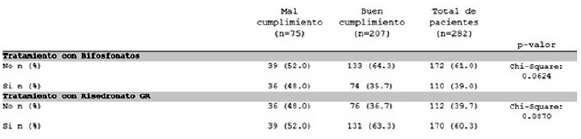

Métodos: Estudio de cohortes de base poblacional. Se seleccionaron todos los sujetos que iniciaron un FPO entre 2012-2016 de la base de datos SIDIAP. Se excluyeron si habían recibido FPO en al año previo, antecedente de neoplasia, Paget o infección por VIH. Se siguieron hasta la muerte, finalización o cambio de FPO o finalización del estudio. La adherencia se calculó como el cociente del NDDD entre el tiempo de duración del tratamiento sin que haya un gap mayor a 3 o a 6 meses. Se utilizaron técnicas no paramétricas para detectar diferencias de adherencia DM2 y no diabéticos y según tipo FPO.

Resultados: 45.020 sujetos iniciaron un FPO (6.072 DM2 y 38.948 no diabéticos); el 89,8% eran mujeres, edad media 69,1 años. 80,6% recibió bisfosfonato oral (BF), 9,7% denosumab (DMAB), 6,3% SERM y 3,4% teriparatida (TPD). La adherencia global al año fue del 47,6%, a los 2 años del 31,2% y a los 3 años del 21,9%, sin diferencias significativas entre sujetos con DM2 y no diabéticos. En sujetos con DM2 se observó menor adherencia (p<0,05) en los tratados con DMAB, SERM y TPD (tabla).

Conclusiones: La adherencia global a FPO en sujetos DM2 es baja y similar a la de no diabéticos. En los casos de DMAB, SERM y TDP se observa una menor adherencia en el grupo DM2. En estos enfermos, especialmente, son necesarias estrategias que ayuden a mejorar la adherencia al tratamiento.

64. Evaluación del estado osteomuscular en una cohorte de pacientes con hipofosfatasia del adulto

Andreo López MC1, Contreras Bolívar V2, Moratalla Aranda E3, González Cejudo T4, Villa Suárez JM4, Jiménez Ortas A5, García Fontana C6, García Fontana B6, Muñoz Torres M7

1 Unidad de Endocrinología y Nutrición. Hospital Universitario San Cecilio. Granada; 2 Unidad de Endocrinología y Nutrición. Hospital Universitario San Cecilio. Granada. Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada (Ibs.GRANADA); 3 Unidad de Medicina Nuclear. Hospital Universitario San Cecilio. Granada. Ibs.GRANADA; 4 Unidad de Análisis Clínicos. Hospital Universitario San Cecilio. Granada. Ibs.GRANADA; 5 Dpto. Bioquímica y Biología Molecular I. Universidad de Granada. 6 Unidad de Endocrinología y Nutrición. Hospital Universitario San Cecilio. Granada. Ibs.GRANADA. CIBERFES. Instituto de Salud Carlos III; 7 Unidad de Endocrinología y Nutrición. Hospital Universitario San Cecilio. Granada. Ibs.GRANADA. CIBERFES. Instituto de Salud Carlos III. Dpto. Medicina. Universidad de Granada

Introducción: La hipofosfatasia (HPP) es una enfermedad hereditaria caracterizada por una deficiencia de fosfatasa alcalina no específica de tejido (TNSALP), que genera una mineralización anormal del tejido óseo y dental. La presentación clínica suele ser más leve en adultos que en neonatos, fundamentalmente, en forma de fracturas por fragilidad y/o osteomalacia en algunos casos. Sin embargo, hasta la fecha no se ha evaluado el estado muscular en pacientes con HPP. El objetivo de este trabajo consiste en la evaluación del estado muscular y de la relación entre compartimento muscular y óseo, lo que puede tener importantes repercusiones clínicas sobre el riesgo de fractura en personas con HPP.

Pacientes y métodos: Estudio observacional transversal de una cohorte de 13 pacientes adultos con diagnóstico genético de HPP en seguimiento médico por dicha patología. Variables de estudio: bioquímicas (concentraciones plasmáticas de fosfatasa alcalina (FA), rango de normalidad: 30-120 U/L), demográficas (edad, sexo) y clínicas: fracturas, fuerza muscular con dinamómetro Jamar (punto de corte: <p10 de población española), masa muscular con ultrasonidos (Sonosite S-Nerve®) y densidad mineral ósea (DMO) con absorciometría de rayos X de energía dual (DXA) expresada según T-score. Estudio estadístico en IBM SPSS v.25 (Significación estadística p<0,05).

Resultados: La edad media de los pacientes (62% mujeres) fue de 53±16 años y el valor medio de FA, 25±6 U/L. El 36% presentó al menos 1 fractura ósea. La media de medición del eje Y fué 1,4±0,5 y la del T-score para columna lumbar (L1-L4) y cadera femoral (CF) fué -0,8±0,8 y -1,3±0,8, respectivamente. El 38% presentó baja fuerza muscular. Se observó una correlación positiva y significativa de la fuerza muscular con el eje Y (r=0,596, p=0,04) y el T-score de CF (r=0,802, p=0,03). La correlación entre fuerza muscular y T-score L1-L4 muestra tendencia a la significación (r=0,752, p=0,052).

Conclusiones: Se observa una elevada prevalencia de fracturas y de baja fuerza muscular en pacientes con HPP. Existe una asociación positiva entre el compartimento muscular y el óseo, por lo que estrategias que favorezcan la actividad física y el correcto aporte proteico en la dieta, podrían tener importantes repercusiones clínicas en la reducción del riesgo de fractura en estos pacientes.

65. Hipomagnesemia silente y factores asociados

Martínez Silla E, Andreo López MC, Ávila Rubio V, Muñoz Torres M

Hospital Universitario San Cecilio. Granada

Introducción: La hipomagnesemia es una entidad infradiagnosticada debido a su escasa medición rutinaria. Entre las causas más frecuentes se halla la farmacológica, debido a inhibidores de la bomba de protones (IBP) o diuréticos. Otras causas son la desnutrición, diarrea crónica o alcoholismo.

Material y métodos: Estudio observacional retrospectivo de una muestra de 99 pacientes ambulatorios evaluados en mayo de 2021 en consulta de Metabolismo Óseo por patologías diversas diferentes a hipomagnesemia. El objetivo fue analizar la prevalencia de hipomagnesemia y su asociación con alteraciones iónicas, tratamientos y patologías predisponentes. Las variables recogidas fueron: edad, sexo, antecedentes personales, consumo de IBP y diuréticos y niveles séricos de calcio, magnesio, PTHi y vitamina D. Se utilizó el programa estadístico SPSS V.26. La t de student, test de chi cuadrado y la r de Pearson se usaron en función del tipo de variable.

Resultados: 99 pacientes fueron estudiados, 84 mujeres y 15 varones. La edad media fue de 65±12,2 años. La prevalencia de hipomagnesemia fue del 17,2%. El 3% presentaba hipocalcemia y el 18,8% déficit de vitamina D. El 39.4% tomaba IBP y el 29,3% algún tipo de diurético. 9 pacientes padecían malabsorción intestinal. En cuanto a la toma de IBP, la hipomagnesemia fue más frecuente en este grupo (p=0,001), así como el déficit de vitamina D (p=0,048). Los diuréticos o la malabsorción intestinal no se asociaron con hipomagnesemia. El magnesio se relacionó inversamente con la edad (p=0,016) y directamente con el calcio (p=0,002). No se relacionó con la vitamina D ni con la PTHi.

Conclusión: En nuestro medio, la prevalencia de hipomagnesemia en pacientes ambulatorios es elevada y se encuentra relacionada con el consumo crónico de IBP y con la edad. Teniendo en cuenta la alta prevalencia de consumo de IBP en pacientes con edad avanzada, sería necesario determinar de forma rutinaria los niveles de magnesio sérico en esta población.

66. Caracterización molecular de nuevos mediadores en la periimplantitis canina. Estudio preliminar

Bocio J1, Vázquez V2, Velasco E2, Cabanillas D2, Montoya MJ2, Rico MA1, Colmenero MA1, Giner M2

1 Hospital Universitario Virgen Macarena. FISEVI. Sevilla; 2 Universidad de Sevilla

Introducción: De las personas que precisan implantes, alrededor de un 10% generan periimplantitis tras 5-10 años.

Las fibras nerviosas de los tejidos periodontales y periimplantarios secretan mediadores que podrían desempeñar un papel activo en los mecanismos de regeneración ósea, y relacionarse con la severidad de la patología. A partir de un modelo experimental animal, se pretenden estudiar nuevos mediadores biológicos de la periimplantitis y su repercusión sobre el remodelado óseo periimplantario. Entre los mediadores a estudiar, se encuentra la sustancia P (SP) y su receptor (NK1R), cuyo papel en la respuesta inmune frente a organismos periodontopatogénicos, está siendo cada vez más estudiado.

Material y métodos: El modelo experimental animal del estudio consta de 8 perros Beagle (canis lupus familiaris) siguiendo las directrices del Comité Bioético (Universidad de Córdoba). Se han obtenido muestras gingivales caninas en diferentes tiempos: momento de la colocación del implante (control), a los tres meses (T3), a los seis meses (coincidiendo con la inducción de periimplantitis) (Timp) y tras 1 mes de dicha inducción (Timp+1). Se realizaron estudios a nivel génico (PCR a tiempo real), y a nivel proteico (inmunohistoquímica y Western-Blot) de SP y NK1R. El análisis estadístico se llevó a cabo mediante SPSS.22.

Resultados: A nivel génico, se observa un aumento de expresión de SP desde control a Timp, disminuyendo a partir de entonces hasta niveles basales. La cinética de expresión de NK1R sigue un patrón inverso.

A nivel proteico, la SP no se identifica en las muestras control, aunque en estas sí se observa expresión de NK1R. Tanto SP como NK1R se sobre-expresan conforme aumenta la inflamación (Timp). A nivel celular, la SP se identifica en células endoteliales, recorridos nerviosos, leucocitos, macrófagos y células plasmáticas. Este patrón se repite para NK1R, encontrándose adicionalmente en epitelio.

Conclusión: La periimplantitis origina una mayor presencia de SP y NK1R, cuya concentración va en consonancia con la evolución del proceso inflamatorio. Estos mediadores podrían tener un papel en la falta de osteointegración del material y rechazo de injertos que se observan en los estados de periimplantitis.

67. Efecto de la administración de calcifediol sobre la mortalidad en pacientes ingresados por infección de SARS-CoV2. Estudio retrospectivo

Blázquez Cabrera JA1, Navarro Casado L2, Torres Hernández J2, García Gómez C3, Da Silva Cabañero B2, Martínez Alfaro E4, Ostaiza Ordóñez MA1, Granero Salas T1, Pérez Trujillo A1, Serna Serrano B3, Collado Sanz JM3, Solera Santos JJ1, Quesada Gómez JM5

1 Medicina Interna. Complejo Hospitalario Universitario de Albacete; 2 Laboratorio de Análisis Clínicos. Complejo Hospitalario Universitario de Albacete; 3 Farmacia Hospitalaria. Complejo Hospitalario Universitario de Albacete; 4 Enfermedades Infecciosas. Complejo Hospitalario Universitario de Albacete; 5 IMIBIC. CIBER de Fragilidad y Envejecimiento Saludable. Hospital Universitario Reina Sofía. Universidad de Córdoba

Introducción: Estudios preliminares han mostrado que la repleción de 25(OH)D con calcifediol puede mejorar el curso del SARS-CoV2. Por ello, el tratamiento con calcifediol se incorporó al protocolo de nuestro hospital en enero/2021.

Objetivo: Analizar el efecto del calcifediol en el tratamiento de los pacientes ingresados por SARS-CoV2 en la 3ª ola, sobre la mortalidad y el ingreso en UCI.

Pacientes y métodos: Estudio retrospectivo, observacional. Se han incluido todos los pacientes ingresados por SARS-CoV2 desde el 24/01/2021 al 8/03/2021, con exclusión de enfermedad intercurrente terminal. Pauta de calcifediol: 0,532 µg (día 1) y 0,266 µg (días 3, 7, 14, 21 y 28). La opción de administrar calcifediol era libre, según criterio médico. Se ha analizado la mortalidad intrahospitalaria y el ingreso en UCI. Análisis estadístico. Para la comparación de medias, se usó el método U-Mann-Whitney y para las proporciones, la prueba Chi-cuadrado (programa: R v4.0.2).

Resultados: Se han incluido 272 pacientes, 146 varones (53,7%), con media de edad 73,0±15,6 años y 126 mujeres (46,3%), media de edad 73,8±15,3 años. Recibieron calcifediol 163 pacientes (59,3%), 83 varones (56,8% de ellos) y 80 mujeres (63,5% de ellas). La mortalidad global fue de 51 pacientes (18,8%). De forma global, 109 pacientes no recibieron calcifediol, siendo exitus 25 (22,9%), mientras que 163 pacientes sí lo recibieron, siendo exitus 24 (14,7 %), lo que supone un descenso de la mortalidad del 35,8% (p=0,117). Al analizar separadamente por sexo, 62 varones no recibieron calcifediol, siendo exitus 18 (29,0%), mientras que 83 sí lo recibieron, siendo exitus 11 (13,3%), lo que supone un descenso de la mortalidad del 55,2% (p=0,032). En cuanto a las mujeres, 46 no recibieron calcifediol, siendo exitus 7 (15,2%), mientras que 80 sí lo recibieron, siendo exitus 13 (16,3%), sin diferencia en la mortalidad (p=1). No hubo diferencia significativa en la edad entre los tratados y no tratados con calcifediol (p=0,59).

Precisaron ingreso en UCI 32 pacientes (11,8%), 13 no tratados con calcifediol y 19 del grupo de tratamiento, sin diferencia entre ambos grupos.

Conclusiones: 1) De forma global, no parece existir relación entre el tratamiento de los pacientes SARS-CoV2 con calcifediol y la mortalidad intrahospitalaria. Pero cuando se segrega por sexo, sí se observa un descenso significativo de la mortalidad, de un 55%, en los varones tratados con calcifediol, que no se aprecia en las mujeres.

2) No hubo diferencia en el ingreso en UCI entre tratados y no tratados con calcifediol.

68. Efectos de la pandemia COVID-19 en los pacientes con osteoporosis tratados con denosumab

Grados Cànovas D, Morales Ivorra I, Zumel Marné A, Madrid D

Hospital Universitari d'Igualada. Consorci Sanitanitari de l'Anoia. Barcelona

Introducción: En diciembre de 2019 se inició una nueva infección provocada por un coronavirus llamado SARS-COV-2. Al ser una enfermedad contagiosa, ha ido acompañada de un confinamiento que ha impedido las consultas habituales en los centros hospitalarios.

Objetivo: Describir epidemiológicamente los pacientes en tratamiento con denosumab y evaluar si durante el confinamiento y el post confinamiento pudieron seguir el tratamiento.

Métodos: Estudio observacional transversal con recogida prospectiva de datos. Inclusión de pacientes consecutiva, durante el período diciembre 2021-mayo 2022. Se incluyeron pacientes con denosumab iniciado durante o antes del 2019.

Resultados: 74 pacientes: 71 mujeres (96%) y 3 hombres (4%). Edad media: 77,31 años (61-93). Como antecedentes personales destacan hipertensión arterial: 28 pacientes (38%), diabetes mellitus: 8 pacientes (11%), tratamiento inmunosupresor: 9 pacientes (12%), antecedentes neoplasia: 16 pacientes (22%), antecedentes de fractura: 34 pacientes (43%), uso glucocorticoides: 17 pacientes (23%). Los pacientes llevaban una media de 5 años (rango 2-8 años) en tratamiento con denosumab. Doce pacientes (16%) han tenido COVID y de estos sólo 1 precisó ingreso.

Durante el periodo estudiado 62 pacientes (84%) siguieron el tratamiento correctamente, 3 pacientes se saltaron 1 dosis, cuatro atrasaron más de 2 meses la administración y 5 pacientes atrasaron menos de 2 meses una dosis. Nueve pacientes expresan que el retraso fue por imposibilidad para la administración (en 4 casos por COVID positivos). Ninguno de ellos ha presentado fracturas. Se han encontrado diferencias significativas (p 0,006) al comparar la dificultad para realizar el tratamiento correctamente y ser COVID positivo.

Durante el periodo 2020-21 4 pacientes presentaron fracturas: 2 vertebrales, 1 fémur y un carpo, ninguno había discontinuado el tratamiento. Tres pacientes estaban en tratamiento con glucocorticoides. Uno de los pacientes tuvo COVID.

Conclusiones: La mayoría de los pacientes (84%) pudieron mantener el tratamiento de forma correcta. Solo uno preciso ingreso por COVID. Se han encontrado diferencias significativas entre haber tenido COVID y haber discontinuado el tratamiento. No se han podido analizar las pérdidas de tratamiento ni los éxitus. Cuatro pacientes han presentado fracturas pese no haber discontinuado el tratamiento, parece que el uso de glucocorticoides aumenta el riesgo de fractura a pesar del tratamiento correcto con denosumab.

69. Utilidad de calcitonina intramuscular en el síndrome de edema medular óseo

Fernández Campillo J1, Antón Lledó A2, Hartinger Remolina J2, Vicente Bernad PJ2, Duran Peñazola JM2, Granados Ruiz M1, Notario Ferreira IB1, Santo Niñerola P1, Ferrer Llorca A3

1 Servicio de Reumatología. Hospital IMED-Elche; 2 Servicio de Traumatología. Hospital IMED-Elche; 3 Directora Médica. Hospital IMED-Elche

Objetivos: Determinar la utilidad en práctica clínica del uso de la calcitonina intramuscular en pacientes con síndrome de edema medular óseo (SEMO), de causa no traumática conocida, refractarios a tratamiento habitual con fisioterapia, analgésicos, AINEs e infiltraciones con ácido hialurónico (AH) y/o plasma enriquecido con plaquetas (PRP).

Material y métodos: Entre junio de 2019 y enero de 2022 acudieron a Reumatología siete pacientes con estas características, derivados desde Traumatología, cuatro de ellos hombres, edad media de 54 años (45 a 74 años). El tiempo medio de evolución de los síntomas hasta el comienzo del tratamiento con calcitonina fue de cuatro meses y medio, excluyendo un caso que fue de dieciocho meses. La localización del edema óseo fue cóndilo femoral en 3 casos, astrágalo en 2, cabeza y cuello femoral en 1 y tercio inferior tibial en 1. En todos los casos el diagnóstico se hizo por RMN y se les realizó anamnesis, exploración y análisis de metabolismo óseo con posterior inicio de tratamiento con calcitonina de salmón 100 UI intramuscular mas calcio/vitamina D (500 mg /1000 UI) diarios durante 8 semanas1, acompañado de continuación de la fisioterapia y analgésicos a demanda.

Resultados y conclusiones: Todos los pacientes tenían dolor a la palpación y movilización de la zona afecta de edema óseo, en dos casos acompañado de discreta tumefacción.

Entre los resultados analíticos destacar que las cifras de 25-OH vitamina D estaban por debajo de 20 ng/ml en todos los pacientes. Una paciente retiró el tratamiento a las 4 semanas por efectos adversos.

Al finalizar el tratamiento se pudo realizar RMN de control en 4 casos observando resolución completa del edema en dos, paso de intenso edema a focal en uno y persistencia de éste en otro caso. Todos los pacientes al concluir el tratamiento habían mejorado del dolor y hacían vida normal.

Conclusiones: El déficit severo de 25-OH vitamina D junto a la localización de las lesiones de edema óseo en miembros inferiores podrían implicar que el SEMO sea un paso previo a la fractura por insuficiencia, de ahí que se haya propuesto que el SEMO tenga un origen biomecánico y corresponda a una respuesta de estrés.

El tratamiento con calcitonina de salmón mas calcio y vitamina D es efectivo en pacientes con SEMO no traumático refractarios a fisioterapia y analgésicos/AINES/infiltraciones de AH-PRP.

1. Osteoporosis transitoria migratoria en miembros inferiores. A. Jiménez-Martín et al. Reumatol Clin. 2019;15(4):246-248.

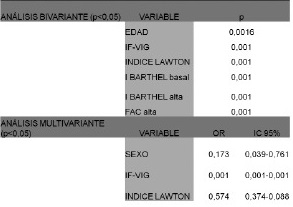

70. Evolución de nuestro protocolo multidisciplinar en la atención de la fractura de cadera, a una consulta FLS

Santana Zorrilla S, Hernández Herrero M, Santillana Ruiz J, Ávila Gellida M, Martínez Vergara JL, Honrubia Escribano C, Esteban Tudela C, Aparisi Miralles T, Valero Queralt MA

Hospital Comarcal de Vinarós

Introducción: La fractura de cadera es una patología atendida con frecuencia en los servicios de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Frecuentemente son pacientes con pluripatología previa, frágiles, no exentos de sufrir complicaciones durante el ingreso y seguimiento posterior.

Debido a estas circunstancias, hemos sido conscientes de la necesidad de crear un protocolo de atención multidisciplinar, donde se aunan esfuerzos entre todos los servicios implicados. Así, podemos ofrecer a estos pacientes, las máximas garantías para evitar complicaciones y obtener su pronta recuperación.

Para completar está atención global, se ha demostrado que la creación de Unidades de Captura de Fractura (FLS, Liaison Service), mejora la calidad asistencial, pemitiendo asesorar al paciente y familiares sobre los diferentes factores que pueden controlar esa fragilidad asociada.

Material y métodos: Presentamos nuestra experiencia desde la creación del protocolo multidisciplinar para la atención de la fractura de cadera, hasta la actual creación de una consulta FLS.

Resultados: Como consecuencia de la implantación del protocolo de fractura de cadera y de la consulta FLS, hemos conseguido consensuar un módelo de actuación ante esta patología e integrar a los diferentes servicios implicados.

Además conseguimos informar al paciente y a sus familias de medidas terapeúticas para mejorar la evolución clínica y su estado general de salud, consiguiendo una asistencia de mayor calidad.

Conclusiones: La creación de protocolos en el tratamiento integral de la fractura de cadera permite mejorar la atención de estos pacientes y conseguir mejores resultados clínicos y de funcionalidad.

Somos conscientes de las dificultades en el camino para llevar a cabo estas medidas, por lo que exponemos nuestra experiencia en la creación de esta consulta, por si pudiera ser de utilidad para otros servicios que se planteen la puesta en marcha de una FLS.

71. Efectos de la ausencia de pleiotrofina en el tejido óseo envejecido

Pozuelo Morales de los Ríos JM1, Pizarro Gómez J1, Sevillano J2, Ramos MP2, Mulero F3, Ardura JA1, Rodríguez de Gortázar A1, Portal Núñez S1

1 Universidad CEU San Pablo. Facultad de Medicina. Madrid; 2 Universidad CEU San Pablo. Facultad de Farmacia. Madrid; 3 Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Madrid

Introducción: La osteoporosis en una enfermedad que afecta a una importante sección de la población con un elevado coste socioeconómico. La senescencia ósea, es una de sus causas. En ella se produce un deterioro del tejido óseo por mala función celular, aumento de los adipocitos en la médula ósea y fallos en la formación de la matriz extracelular. Todo ello lleva a un descenso de la calidad ósea e incrementa el riesgo de fractura. Por otro lado, la Pleiotrofina (PTN) es una citoquina relevante en el mantenimiento del tejido óseo. Sin embargo, apenas se conocen sus efectos sobre la senescencia ósea. Nuestro objetivo con este estudio es investigar si la ausencia de PTN influye en la senescencia ósea analizando la expresión de genes implicados en el equilibrio óseo y posibles cambios histológicos.

Material y métodos: Usamos ratones C57bl/6 hembras de 3 y 15 meses, con presencia y ausencia de PTN [WT3 (n=5), KO3 (n=5), WT15, (n=7) KO15 (n=8)]. Se extrajo RNA total de un fémur y se analizó la expresión por qPCR de genes asociados a diferenciación osteogénica tales como ALP, runx2; senescencia p21; estrés oxidativo Gadd45 y Catalasa usando como control endógeno la expresión de GAPDH. En una de las tibias se realizó un estudio de microCT (8 GE eXplore Locus Escáner μCT) evaluando la densidad de masa ósea (BMD g/cm3) y el contenido mineral (BMC g) en hueso esponjoso y cortical. La otra tibia se procesó histológicamente tiñéndola con hematoxilina-eosina y contando adipocitos en diferentes campos de la médula ósea (#adipocitos por mm2). La estadística se realizó con pruebas de Kruskal-Wallis y U-Mann Whitney (p<0,05 significativa).

Resultados: Los ratones KO15 presentaron significativamente, en el hueso esponjoso, una menor BMD que los WT15 (315±80 vs 418,77±29,61) y un menor número de adipocitos (1,02±0,85 vs 56,07±14,99 #/mm2). La expresión de Runx2, ALP, Gadd45 y p21 disminuyó significativamente 2, 8, 5 y 9 veces respectivamente en los ratones KO15 comparados con WT15

Conclusiones: En ratones KO15 hay un descenso de la masa ósea en el hueso esponjoso y en el número de adipocitos de la médula ósea. Así mismo existe una disminución de la expresión génica de los genes Runx2, ALP, p21 y GADD45. Estos datos apuntan a que un déficit de PTN influye negativamente en el estado del hueso envejecido.

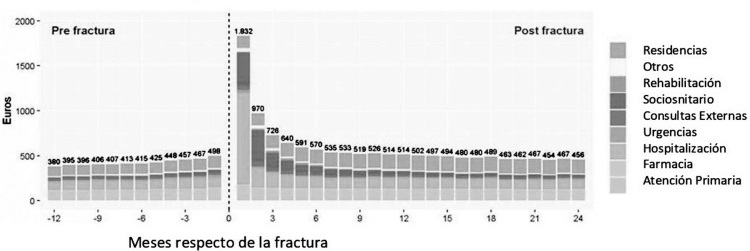

72. Gasto asistencial y uso de recursos sanitarios de las fracturas mayores osteoporóticas

Surís X1, Vela E2, Clèries M2, Llargués E3, Larrosa M4

1 Plan Director de Enfermedades Reumáticas y del Aparato Locomotor. CatSalut. Hospital General de Granollers; 2 Unitat de Informació i Coneixement. CatSalut; 3 Hospital General de Granollers; 4 Plan Director de Enfermedades Reumáticas y del Aparato Locomotor