INTRODUCCIÓN

Numerosos estudios durante las últimas tres décadas han analizado las tendencias de estatura en diversas zonas de España como aproximación a la evolución del estado nutricional neto y sus condicionantes socioeconómicos a nivel contextual 1,2,3,4,5,6,7,8. Asimismo, algunos trabajos se han centrado en el análisis de las desigualdades territoriales y su evolución, fundamentalmente a lo largo del siglo XX 9,10,11,12,13,14,15,16,17.

También tenemos evidencia de la influencia de los factores socioeconómicos a nivel micro en el estado nutricional neto y su proxy por excelencia: la estatura. Es decir, se ha demostrado que el estatus socioeconómico es un poderoso determinante de la estatura adulta en cuanto que mediador tanto de los aportes como de los gastos energéticos que finalmente intervienen en el proceso de crecimiento físico durante, aproximadamente, las dos primeras décadas de la vida. Por ejemplo, se ha comprobado que en pleno siglo XIX los grupos pertenecientes a las élites ya registraban estaturas adultas considerables como "modernas" (medias de más de 1,70 m en el caso de los hombres), en contraste con medias que apenas superaban el 1,60 m entre el conjunto de la población masculina 18,19.

En este trabajo se combinan dos perspectivas de análisis socioeconómico (macro y micro) con el objetivo de analizar específicamente la evolución de las desigualdades antropométricas masculinas en el largo plazo. Es decir, tratamos de averiguar qué escenarios socioeconómicos contribuyeron al aumento o a la disminución de la desigualdad nutricional mediante el estudio de la heterogeneidad o dispersión de muestras generacionales de estatura y mediante la comparación de la evolución de la estatura media de distintos segmentos o subpoblaciones. Estas, como se detallará más adelante, son definidas de un modo muy sencillo: a través de la información declarada sobre la alfabetización y la ocupación en el momento del reconocimiento antropométrico. La lógica subyacente es simple: tanto la habilidad de leer y escribir como, sobre todo, el hecho de cursar estudios, han estado históricamente asociados a diferencias en el estatus socioeconómico familiar.

Partimos de la hipótesis de que los contextos históricos de alto estrés ambiental contribuyen al aumento de la desigualdad antropométrica en ausencia o notable carencia de provisiones sociales institucionalizadas. En dichos contextos, el estatus socioeconómico condicionaría en mayor medida el acceso a una dieta adecuada en términos cuantitativos y cualitativos, así como la carga de enfermedad y esfuerzo físico en edades preadultas, que son habitualmente destacados por la auxología como los dos factores principales entre las extracciones energéticas que influyen en el estado nutricional neto.

Para testar estas hipótesis, por nuestra parte se presta especial atención a contextos de crisis económicas prolongadas, ya que esos contextos serían propicios para un aumento de las desigualdades en el estado nutricional. A este respecto, tanto los estudios de historia económica desarrollados en España como los de historia antropométrica nos señalan dos coyunturas críticas: las décadas centrales del siglo XIX y las décadas centrales del siglo XX. Es necesario destacar la relevancia de esos dos contextos históricos, puesto que entre ambos se desarrollan en España los procesos de transición demográfica, epidemiológica y nutricional que resultan fundamentales para comprender la evolución de los indicadores biosanitarios en nuestro país; entre ellos, la estatura.

Sobre las décadas centrales del siglo XIX, el primer contexto hay que decir que son las que asisten al desarrollo del crecimiento económico moderno pautado, en algunos casos por procesos de especialización productiva y, en otros, por la difusión de la industrialización y de la urbanización. Mucha de la evidencia antropométrica disponible en distintas zonas de España apunta a un muy modesto o nulo progreso de la estatura intergeneracional entre 1840 y 1870, aproximadamente 20 21,22,23. Los diversos factores inmediatos apuntados en uno u otro caso son fácilmente encuadrables en el tortuoso camino que siguió el país en su proceso de modernización económica. Así, desde la década de 1850 van a encadenarse episodios que, sin duda, constituyeron desventajas para el bienestar biológico de la población. Por ejemplo, la década de 1850 estuvo jalonada de crisis de subsistencias y/o periodos de carestía vinculados a la Guerra de Crimea (1853-1857). En esos años, los precios de los cereales subieron de forma sostenida a causa del desabastecimiento de los mercados europeos con motivo de dicha guerra debido al colapso de las exportaciones rusas de trigo, lo que explica el levantamiento político del verano de 1854 y el acceso al poder del partido progresista, que condujeron a la abolición del impuesto de consumos, que gravaba los productos alimenticios a su entrada en las ciudades. Además, una mala cosecha agudizó la carestía durante los últimos meses de 1856 y los primeros de 1857 24.

La década de 1860 no será mucho mejor, con una gran crisis financiera y nuevas crisis de subsistencia. En concreto, durante la crisis de 1868 se inició una espiral alcista de los precios, que se prolongó hasta 1873. Años antes, la inflación aumentaba por los precios de las materias primas de la industria textil: "el hambre de algodón" ocasionada por la guerra de secesión en Estados Unidos.

Pero el efecto de las malas cosechas de cereales fue decisivo en el decenio 1861-1870. En 1868 se produjo el mayor incremento provocado por una nueva crisis de subsistencias, que debe considerarse como la última crisis general de tipo antiguo 24. No ha de extrañar, de nuevo, el levantamiento político de septiembre de 1868, con un fuerte protagonismo popular, que forzó la supresión de los impuestos de consumo que gravaban específicamente los alimentos. Además de la espiral inflacionista de los precios de bienes básicos 25, el deterioro del estado nutricional neto del que informan las series de estatura se explica también por el aumento de la morbilidad, deducido del incremento de la mortalidad general e infantil 26, y de la expansión del trabajo infantil con duras condiciones laborales y malos ambientes higiénicos en talleres, fábricas y minas 27.

En cuanto al segundo periodo crítico (las décadas centrales del siglo XX), huelga decir el gran impacto que tuvieron la Guerra Civil y la inmediata posguerra (particularmente los años cuarenta) sobre las condiciones de vida de la población. En este sentido, trabajos recientes demuestran que las generaciones más expuestas durante los periodos críticos del ciclo de crecimiento fueron las nacidas durante los años veinte y treinta de dicha centuria 28,29,30. Enfermedades carenciales relacionadas con la higiene alimentaria y los ciclos del agua, que manifestaban la crudeza de la privación y los problemas económicos, como la tuberculosis pulmonar 26, la fiebre tifoidea y la enteritis en la infancia 31, se recrudecieron en "los años del hambre" al tiempo que se ralentizó o se detuvo el crecimiento intergeneracional de los mozos medidos para el reclutamiento militar. Los descensos de la renta per cápita, de los salarios reales y del consumo de energía y nutrientes, por señalar algunos de los indicadores más relevantes del bienestar económico, tuvieron su corolario en el aumento de la prevalencia de malnutrición, como revelan el incremento del porcentaje de mozos que no alcanzaron su talla mínima para entrada en caja 28,32.

MATERIAL Y MÉTODOS

Los análisis se basan en una muestra antropométrica de más de 98.000 casos procedentes de los municipios alicantinos de Elche y Orihuela. Elche se configuró desde el siglo XIX como uno de los centros urbanos industriales más importantes del país, con una destacada manufactura del calzado. Por su parte, Orihuela constituye un caso de economía mixta que basculó entre lo agrario (cultivos de regadío) y lo terciario (servicios típicos de un núcleo relevante desde el punto de vista político-administrativo).

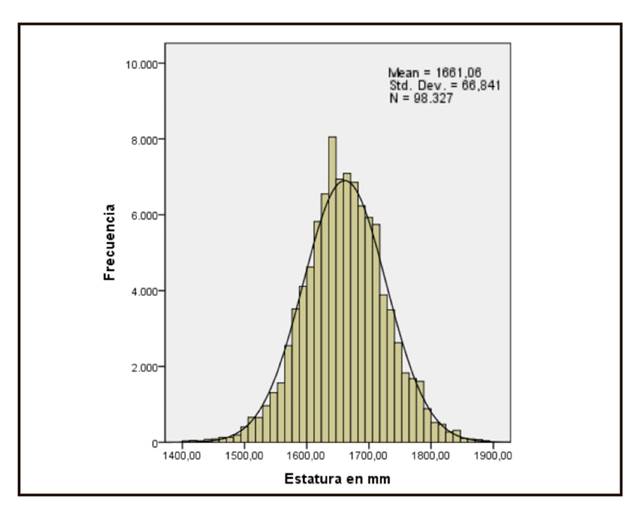

El material sobre el que se basa el grueso de los análisis es la estatura de los varones nativos (los originarios de otros municipios no se incluyen en el análisis). La información sobre la naturaleza de los mozos es sistemática en ambas localidades a partir de las cohortes nacidas a mediados de la década de 1850. Estos mozos fueron registrados en edades comprendidas entre los 19 y los 21 años en el sistema de reclutamiento del servicio militar obligatorio entre 1860 y 1984 (pertenecientes a las generaciones nacidas entre 1840 y 1964). Entre las edades mencionadas se ha puesto de manifiesto un cierto margen de crecimiento (particularmente entre poblaciones expuestas a distintos factores de estrés nutricional). Por este motivo, se ha procedido a realizar una estandarización de las estaturas registradas, añadiendo algunos milímetros a los individuos de 19 (15 mm) y 20 años (7 mm), según lo establecido en anteriores trabajos que han abordado esta problemática 1,10. Asimismo, se han descartado estaturas inferiores a 1.400 mm y superiores a 2.000 mm. La distribución de estaturas de nuestra muestra es aproximadamente normal, las desviaciones típicas están en los márgenes establecidos para esta variable antropométrica33 y no hay truncamiento en los datos, un problema que ha sido discutido en la literatura de historia antropométrica 34, ya que los reconocimientos de talla eran previos a la declaración de los mozos como hábiles o inhábiles para el servicio (Fig. 1 y Tabla I).

Figura 1. Distribución de frecuencias de las estaturas incluidas en el análisis. Generaciones 1840-1964.

Tabla I. Estadísticos descriptivos de la muestra por cohortes quinquenales de nacimiento (1840-1964)

Hay que decir que la desigualdad es un concepto sociológico muy complejo, y aún más en su aplicación en el ámbito de la salud nutricional en poblaciones pasadas sin otros parámetros disponibles que los antropométricos (en este caso, exclusivamente la estatura). La razón es simple: el componente genético de la estatura y la propiedad estadística destacada de este indicador (una distribución normal) hacen que las diferencias observadas entre individuos e incluso entre distintas poblaciones o subpoblaciones no sean automáticamente interpretables como desigualdades en el campo de la salud nutricional; es decir, como diferencias injustas y evitables, que es lo que, en definitiva, define el concepto.

En este trabajo se ha concretado técnicamente la desigualdad de dos formas de cara a su análisis: 1) Mediante el estudio de la distribución interna de estaturas; en concreto, mediante la confrontación de una medida de tendencia central, como la media aritmética, y otra de dispersión relativa, como el coeficiente de variación (CV), resultante de dividir la desviación típica entre la media aritmética, y 2) mediante la comparación de series generacionales de estatura entre segmentos sociodemográficos de la población que han sido definidos en virtud de la información disponible sobre el nivel de instrucción formal de los mozos. Sobre la primera aproximación, en los análisis se presentan tendencias generacionales de estaturas medias confrontadas con la evolución de distintos percentiles y del CV.

Sobre la segunda aproximación, se presenta un estudio sociodemográfico de las tendencias de estatura basado en una variable dicotómica (la alfabetización o no alfabetización) y una socio-ocupacional (declararse estudiante respecto al resto). Sobre lo último, se han seleccionado como grupo de referencia a los mozos cuya ocupación era "estudiante", etiqueta que hasta finales del siglo XX ha sido bastante representativa de las élites y las clases medias acomodadas en España 19.

Resulta obvio decir que conforme se abordan generaciones más recientes y conforme dichas generaciones experimentan su ciclo de vida en un contexto de mayor movilidad social (por ejemplo, mediante la democratización del acceso a los distintos niveles de educación formal), menos validez conceptual y operativa tiene dicha aproximación. No obstante, podrá comprobarse que se han establecido grupos con un criterio claro: que las diferencias educativas sean lo suficientemente representativas en términos de condiciones de vida y, por tanto, en términos de estado nutricional (como se ha expuesto en la introducción al hablar de sus mecanismos), así como las de sus procesos de convergencia y/o divergencia entre grupos sociales (Tabla II).

RESULTADOS

La Figura 2 muestra la evolución de la estatura media generacional masculina en los municipios estudiados. La primera evidencia, ya constatada en anteriores trabajos, es el práctico estancamiento de este indicador antropométrico durante las décadas centrales del siglo xix. A este respecto resulta poco práctico intentar distinguir el efecto de una u otra coyuntura económica, puesto que las crisis, como se ha destacado en el apartado introductorio, fueron encabalgándose sin solución de continuidad y afectando, como es lógico, a buena parte del ciclo de crecimiento de las cohortes nacidas a lo largo de toda la segunda mitad de esa centuria. No obstante, hemos de prestar atención a la coyuntura de los años cincuenta y sesenta ya descritas.

Posteriormente, con dificultades y no como pasará durante la segunda mitad del siglo XX, se asiste a un periodo de relativa mejoría durante la primera mitad de esa centuria con una clara excepción: el ciclo regresivo y de estancamiento experimentado entre las cohortes nacidas durante los años veinte y treinta. Dicho ciclo ha sido identificado en trabajos recientes con los efectos de la guerra civil y la posguerra, si se tiene en cuenta el grado de exposición potencial a esos acontecimientos en edades previas al cierre del crecimiento 29,35.

La Figura 3 y Figura 4 muestran la relación entre la estatura media generacional y la heterogeneidad interna de la muestra de estaturas, representada por el coeficiente de variación (CV). Diacrónicamente (es decir, siguiendo la tendencia generacional de estatura) no puede decirse mucho, puesto que los ciclos de descenso de la estatura no se corresponden estrictamente con aumentos en el CV (Fig. 4). No obstante, sí es observable un patrón asociativo entre la estatura media y su distribución (Fig. 3): valores muy bajos de estatura media se corresponden con una mayor heterogeneidad interna y, por tanto, con una mayor desigualdad en la distribución respecto a esa media. Para el caso que nos ocupa, es evidente que un umbral de 164 cm de estatura crea una clara dicotomía entre los grupos de cohortes estudiados: aquellos pertenecientes a las décadas centrales del siglo XIX se sitúan en valores sensiblemente más altos de variabilidad interna respecto a la media. Lo contrario sucede con los grupos de cohortes de finales del XIX y de la primera mitad del siglo XX. Por último, debe resaltarse que el notable aumento de la estatura generacional que se produjo en la estatura media desde la década de los cuarenta del siglo XX vino acompañado de un aumento sensible del CV, pero sin llegar a los extremos observados para las generaciones nacidas durante las décadas centrales del siglo XIX.

Figura 3. Diagrama de dispersión. Ubicación de cohortes de nacimiento según la asociación entre estatura media (mm) y coeficiente de variación (%).

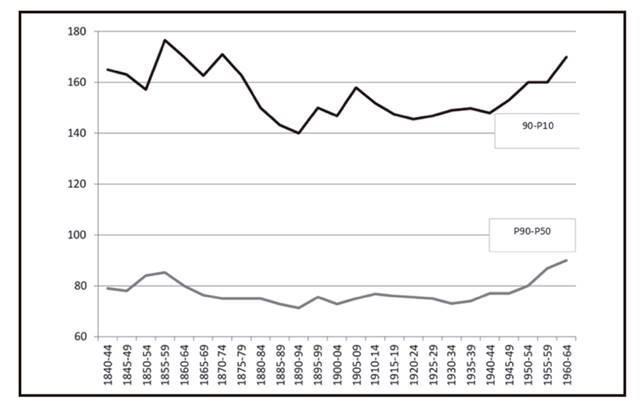

La Figura 5 presenta la evolución intergeneracional de distintos percentiles de la distribución de estatura y aporta información adicional acerca de la configuración del patrón descrito anteriormente. Como era de esperar, la relativamente alta desigualdad observada durante las décadas centrales del siglo XIX está relacionada con valores muy bajos de los percentiles inferiores de la distribución, que también muestran mayor sensibilidad a las coyunturas socioeconómicas y que acaban definiendo los ciclos de estatura. En el otro extremo, entre las cohortes más recientes es apreciable que el aumento de la desigualdad durante la década de los cuarenta del siglo XX tiene que ver con una mayor progresión entre los segmentos antropométricos más altos (Fig. 6). Es decir, en ese periodo estaba produciéndose un crecimiento intergeneracional notable presidido por cierta desigualdad.

Figura 5. Evolución intergeneracional de la estatura (percentiles) en Elche y Orihuela. Cohortes 1840-1964.

Figura 6. Diferencia de estatura (mm) entre el percentil 90 y los percentiles 10 y 50, respectivamente.

La Figura 7 muestra la evolución de la estatura media en función del nivel de instrucción (una variable sociodemográfica clásica)ante su probada correlación con el estatus socioeconómico (correlación más sólida conforme nos alejamos del ámbito temporal de intervención de los Estados del bienestar). Resulta obligatorio hacer un apunte técnico antes de comentar los resultados: la poca consistencia estadística de la serie de los estudiantes por el escaso número de casos antes de la segunda mitad del siglo XIX y la pérdida de consistencia de la serie de los analfabetos para las cohortes más recientes analizadas por el mismo motivo. A pesar de este apunte, que invita a la precaución en la interpretación de los resultados, hay varias evidencias que nos parecen sólidas.

La primera es la clara estratificación del estado nutricional en función de un proxy socioeconómico tan sencillo como el utilizado. La segunda es la vigencia de esa estratificación a lo largo de prácticamente todo el periodo analizado. Y la tercera y más relevante para esta investigación es la constatación de que la heterogeneidad estadística (desigualdad en la distribución de estaturas) revelada en los anteriores análisis tiene un correlato social: el estado nutricional de los segmentos sociodemográficos analizados diverge en mayor medida precisamente en los dos contextos críticos planteados: las décadas centrales del siglo XIX y las décadas centrales del siglo XX. Sobre este último contexto, es interesante observar que las diferencias de estatura media entre alfabetos y analfabetos comienzan un nuevo proceso de divergencia coincidiendo con las cohortes nacidas en los años veinte, que han sido señaladas en trabajos previos como las que registraron un mayor grado de exposición a la guerra y a la posguerra en nuestro país 35,36,37. Nótese, además, que esa divergencia se da en una coyuntura en la que el descenso del analfabetismo se estanca e incluso aumenta. Es decir, que, al menos transitoriamente, el sensible descenso de la estatura media de este grupo no es directamente atribuible a un efecto de selección (que la población analfabeta vaya representando progresivamente a sectores más depauperados de la sociedad, como sí podría ser el caso a partir de los años cincuenta del siglo XX).

CONCLUSIONES

Si tomamos la heterogeneidad de la muestra respecto a la media como una aproximación a la desigualdad, sus valores extremos solo son compatibles con valores de estatura media muy bajos. Esta situación fue la que presidió las décadas centrales del siglo xix: pobre salud nutricional y muy desigualmente distribuida según el parámetro antropométrico de la estatura. A partir de un determinado umbral de estatura registrado durante el último cuarto del siglo xix, la desigualdad en la distribución de estaturas se modera y, de hecho, alcanza sus mínimos entre las cohortes que experimentaron un crecimiento intergeneracional moderado: desde 1880 hasta 1939. Estos resultados se apoyan en las tendencias establecidas dibujadas a partir de segmentos socio-educativos y confirman la hipótesis formulada al principio de este trabajo.

Digamos, no obstante, que la segunda parte de dicha hipótesis (la disminución de la desigualdad al acercarnos a la influencia de las provisiones del Estado del bienestar) no se confirma por nuestros resultados. Es decir, generaciones de españoles que desarrollaron ya buena parte de su ciclo de crecimiento bajo unas circunstancias ambientales sensiblemente mejores protagonizaron un crecimiento intergeneracional desigual, al menos más desigual que el de generaciones previas, para las que también se había registrado un crecimiento (más modesto) de la estatura. A este respecto, cabría analizar la magnitud real de la intervención del incipiente estado de bienestar en España y también explorar con mayor profundidad los diferenciales socioeconómicos a nivel micro (es decir, a través de otras aproximaciones alternativas al estatus socioeconómico).

Por último, en futuros trabajos es necesario explorar la posible disimilitud de los patrones y tendencias generacionales de desigualdad entre distintos contextos ambientales tanto a nivel geográfico como socioeconómico. Es más probable que esas disimilitudes o impactos diferenciales se produzcan con más claridad cuanta menos intervención haya desde el ámbito de las políticas públicas: más dependencia de la renta y de la exposición a factores epidemiológicos (infecciones) en contextos de debilidad del Estado y de sus políticas asistenciales en materia de salud y bienestar.