Mi SciELO

Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Accesos

Accesos

Links relacionados

-

Citado por Google

Citado por Google -

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO -

Similares en Google

Similares en Google

Compartir

Revista Española de Enfermedades Digestivas

versión impresa ISSN 1130-0108

Rev. esp. enferm. dig. vol.98 no.6 Madrid jun. 2006

TRABAJOS ORIGINALES

Epidemiología actual y accesibilidad al seguimiento de la dieta de la enfermedad celiaca del adulto

Current epidemiology and accessibility to diet compliance in adult celiac disease

F. Casellas, J. López Vivancos1 y J. R. Malagelada

Servicio de Aparato Digestivo. Hospital Universitario Vall d'Hebrón.

1Servicio de Medicina Interna. Hospital General de Cataluña. Barcelona

Dirección para correspondencia

RESUMEN

Introducción: la generalización del diagnóstico serológico de la enfermedad celiaca ha producido un cambio epidemiológico. Se dispone de poca información actualizada sobre aspectos epidemiológicos importantes relativos al diagnóstico, información y tratamiento.

Objetivo: analizar las formas de presentación de la celiaquía, dificultades en el diagnóstico, seguimiento, fuentes de información y aspectos relativos al tratamiento.

Método: estudio observacional transversal mediante un cuestionario

autorrellenable.

Resultados: se han incluido 73 pacientes adultos. El 15,0% de casos se diagnosticaron a partir de los 60 años de edad. La mayoría son no fumadores (91,8%). La tasa de familiares de primer grado con celiaquía es del 10,9%. La enfermedad se presentó en su forma clásica en sólo el 54,7% de casos. En el 42,4% de pacientes la sospecha diagnóstica inicial fue de trastorno funcional digestivo. El seguimiento de la dieta es correcto, con un incumplimiento no intencionado en el 15,5% de pacientes. La dieta consigue la desaparición o mejora de los síntomas en prácticamente todos los pacientes, pero la mayoría de ellos consideran que es difícil seguirla. El 40% tiene dificultades para encontrar alimentos sin gluten y el 50,8% tiene problemas para reconocer el etiquetado.

Conclusiones: La celiaquía se presenta a cualquier edad, se manifiesta de forma muy variada y responde muy bien a la dieta sin gluten. Es esencial que los pacientes estén bien motivados e informados y sepan con seguridad qué alimentos y productos manufacturados pueden consumir. El control idóneo de la enfermedad se alcanzará, por tanto, al conseguir la coordinación y colaboración de todos los recursos implicados, incluyendo la atención médica, la información mediante las asociaciones y otras fuentes como internet.

Palabras clave: Enfermedad celiaca. Celiaquía. Opinión de los pacientes. Clínica. Tratamiento. Dieta sin gluten. Epidemiología.

Introducción

La enfermedad celiaca es una enteropatía crónica de origen autoinmune desencadenada por una intolerancia permanente a determinados péptidos del gluten de ciertos cereales, que aparece en personas genéticamente predispuestas, y que desaparece al suspender el contacto con el gluten. Una de las características de la enfermedad celiaca es la aparición de anticuerpos dirigidos contra antígenos propios (reticulina, transglutaminasa, etc.) y extraños (gliadina, etc.) (1). La elevada rentabilidad diagnóstica de la positivización de dichos anticuerpos ha permitido reconocer formas inaparentes o atípicas de la enfermedad celiaca, lo que ha conducido a un cambio trascendental en la epidemiología de la enfermedad. Así, cuando el diagnóstico de la enfermedad se basaba sobre todo en datos clínicos, el promedio mundial de la prevalencia de la celiaquía era 1/3.345, mientras que hoy en día, gracias a la incorporación de la serología en el proceso diagnóstico, la prevalencia mundial media ha aumentado hasta 1/266 (2). En España la prevalencia de la enfermedad celiaca en la población general adulta es también muy elevada, cifrándose en 1/389 habitantes (3).

El lógico interés que despierta una enfermedad tan frecuente como la celiaca en nuestro medio ha estimulado la publicación de estudios clínicos, que han perfilado las manifestaciones clínicas y biológicas de la enfermedad (4,5). El notable conocimiento que se tiene de las manifestaciones clínicas de la celiaquía contrasta con la escasa información disponible sobre otros aspectos igualmente relevantes de la enfermedad como son las dificultades en el diagnóstico que pueden provocar confusiones diagnósticas y demoras en el reconocimiento de la enfermedad, las dificultades en el seguimiento, la pérdidas de jornadas de trabajo, el grado y calidad de la información sobre la enfermedad, etc.

Del mismo modo que el diagnóstico está muy bien estructurado, el tratamiento de la enfermedad está también bien establecido, recomendándose la exclusión completa y definitiva del consumo de alimentos con gluten (6). Sin embargo, carecemos de información contrastada en nuestro medio sobre la opinión de los pacientes acerca de la dificultad en seguir el tratamiento dietético, el grado de cumplimiento, cómo es la respuesta al tratamiento, etc. En este sentido, en Inglaterra se han identificado una serie de factores, como pertenecer a una Asociación de Enfermos Celiacos, conocer el etiquetado, tener facilidades para conseguir productos sin gluten, disponer de información y el control del seguimiento de la dieta, que se asocian a un buen cumplimiento de la dieta exenta de gluten (7). Sin embargo, no disponemos de información relativa a los factores relacionados con el correcto seguimiento de la dieta exenta de gluten en nuestro medio.

La necesidad de disponer de información relativa a los motivos que conducen a los enfermos a consultar al médico, la demora diagnóstica, el seguimiento tras el diagnóstico, las fuentes de información y aspectos relativos al tratamiento de la enfermedad celiaca en nuestro medio, han estimulado la realización del presente estudio. Para ello se ha llevado a cabo un estudio observacional transversal mediante la administración de un cuestionario diseñado específicamente para el estudio a un grupo heterogéneo de pacientes celiacos.

Métodos

Pacientes

Se han incluido aquellos pacientes mayores de 20 años de edad con enfermedad celiaca, diagnosticados por serología e histología de biopsias yeyunales obtenidas con cápsula de Watson, según los criterios vigentes (8) visitados desde el 1 de abril de 2004 al 31 de mayo de 2005. Los pacientes se han incluido independientemente de que en el momento de inclusión estuvieran ya controlados con dieta sin gluten o la inclusión se produjera al diagnóstico y aún no hubieran iniciado la dieta exenta de gluten.

Procedimiento

Los pacientes incluidos en el estudio rellenaron un cuestionario de 20 preguntas sobre datos demográficos (edad, género, lugar de residencia, situación familiar, estudios, situación laboral), datos clínicos (síntomas que les llevaron a consultar cuál fue el diagnóstico inicial, tiempo de síntomas antes de llegar al diagnóstico), control médico (quién le controla, cómo han cambiado los síntomas), información acerca de la enfermedad (cómo se informa, opinión sobre la información) y aspectos relacionados con la dieta sin gluten (información, facilidad, opinión sobre el etiquetado de los productos alimentarios, reacciones a la comida con gluten, etc.). Las preguntas relacionadas con el seguimiento de la enfermedad y el tratamiento de la misma sólo fueron contestadas por aquellos pacientes que ya habían sido diagnosticados y seguían control con la dieta exenta de gluten.

El cumplimiento de la dieta sin gluten en los pacientes ya diagnosticados y en tratamiento se estableció mediante adaptación del cuestionario autoadministrado de Morisky y cols. (9). El cuestionario original consta de 4 ítems referidos al grado de cumplimiento del tratamiento que se responden mediante una escala binaria (sí/no). Las dos primeras preguntas se relacionan con incumplimiento no intencionado (a veces me olvido de seguir la dieta/a veces no soy muy cuidadoso en seguir la dieta) y las dos últimas se relacionan con incumplimiento intencional (cuando me encuentro bien a veces interrumpo la dieta/si no me encuentro bien a veces interrumpo la dieta). Si cualquiera de las preguntas 3 ó 4 se responde afirmativamente se ha considerado que el paciente interrumpe voluntariamente la dieta. Si cualquiera de las preguntas 1 ó 2 se responde afirmativamente se ha considerado que el paciente ha incumplido involuntariamente la dieta, por descuido u olvido. Este cuestionario fue originariamente descrito para ser usado en el seguimiento de la toma de fármacos, por lo que ha sido adaptado para ser aplicado sustituyendo un medicamento por la dieta sin gluten. Al igual que en estudios previos, dado que muchos pacientes refieren que "nunca olvidan seguir la dieta", se ha añadido una quinta opción en la que la respuesta "nunca me olvido de seguir la dieta" se ha considerado como indicadora de buen cumplimiento de la dieta (10).

Estadística

Los resultados se expresan como mediana y percentiles 25-75. La existencia de diferencias estadísticas se ha calculado mediante el análisis univariado para variables no-paramétricas de Mann-Whitney o el test exacto de Fisher según fuera necesario. Para los análisis multivariados se utilizó el test de Kruskal-Wallis de la varianza de rangos.

Resultados

Pacientes

Se han incluido 73 pacientes. De ellos, 62 pertenecen al grupo de pacientes previamente conocidos y que siguen dieta sin gluten y 11 al grupo recién diagnosticado que aún no había iniciado el tratamiento en el momento de la inclusión. Las características demográficas de los pacientes en el momento de la inclusión se indican en la tabla I. Predominan las pacientes adultas jóvenes (22 pacientes tienen entre 20 y 30 años de edad y 21 entre 30 y 40 años en el momento de la inclusión). Sin embargo, la distribución por edades según la edad en el momento del diagnóstico (Fig. 1) demuestra que la enfermedad aparece tanto en la edad infantil (el 10,9% de los pacientes se diagnosticaron antes de los 15 años de edad) como en edades tardías de la vida (el 15,0% se diagnosticaron a partir de los 60 años de edad).

Otros aspectos destacables de los pacientes incluidos es que la mayoría de ellos son no fumadores, proceden de un ámbito urbano (en su mayoría de Barcelona ciudad y alrededores), están casados, tienen estudios secundarios o universitarios y están trabajando. Aunque no se puedan realizar comparaciones estadísticas, es llamativo el escaso número de fumadores entre los pacientes incluidos (8,2%) en relación con los valores publicados en la última Encuesta Nacional de Salud para mayores de 16 años de edad que cifra la tasa por 100 en 39,1% para los varones y el 24,6% para las mujeres (11).

Ocho pacientes refieren tener familiares de primer grado con enfermedad celiaca, configurando una tasa de enfermedad celiaca en los familiares del 10,9%, cifra similar a la publicada en otras series nacionales precedentes (12,13).

Características de la enfermedad celiaca

En la tabla II se muestran las principales características de la enfermedad. En el momento de la inclusión 49 de los pacientes que seguía la dieta sin gluten no referían síntomas (81,0%), mientras que 9 de los 11 del grupo que aún no había empezado el tratamiento presentaban síntomas (81,8%). Los síntomas que fueron referidos con mayor frecuencia en el momento de la inclusión fueron la diarrea en 12 pacientes, astenia o fatiga en 7, pérdida de peso en 5, dolor abdominal en 3 y distensión abdominal en 2. El tiempo de evolución desde el diagnóstico hasta la inclusión, en los pacientes previamente diagnosticados, fue de 44,0 [9,0-114,0] meses.

La enfermedad celiaca se presentó en su forma clásica (diarrea crónica malabsortiva) en 40 (54,7%) pacientes. Otras formas de presentación de la enfermedad celiaca fueron la anemia ferropénica en 19 pacientes (26,0%), deficiencia de vitamina B12 en 3 (4,1%), hipertransaminasemia en 4 (5,4%), lesiones mucocutáneas tipo dermatitis herpetiforme o aftas orales de repetición en 6 (8,2%), y casos aislados de enfermedad tiroidea, inmunodeficiencia primaria de IgA, e intolerancia a la lactosa. No se incluyó ningún paciente inicialmente asintomático que se hubiera reconocido gracias a algún programa de detección en familiares de pacientes.

La existencia de enfermedades asociadas a la celiaquía en el momento de la inclusión se detectó en 22 pacientes. Las enfermedades asociadas más frecuentes han sido las enfermedades tiroideas en 8 casos, inmunodeficiencia de IgA en 4, esclerodermia en 2 y casos aislados de linfoma, miopatía inflamatoria, depresión, enfermedad de Crohn, síndrome nefrótico, enfermedad de Raynaud, enfermedad de Sjögren y atrofia de cerebelo.

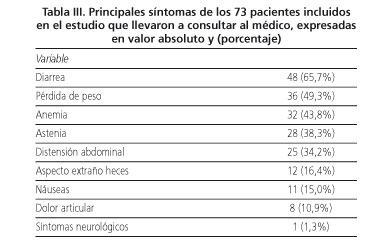

Los síntomas o molestias que llevaron a consultar inicialmente a los pacientes fueron variados, y se indican en la tabla III. Cabe destacar que la mayoría de síntomas son digestivos (el más frecuente es la diarrea) y que suelen ser múltiples (el 67,1% de los pacientes refiere haber consultado por más de un síntoma). La mediana de tiempo que presentaron dichos síntomas antes del diagnóstico de enfermedad celiaca fue de 12 meses para los 61 pacientes en los que se pudo determinar este tiempo. En 71 pacientes se pudo establecer, según la opinión del paciente, a qué se atribuyeron de entrada los síntomas de debut de la enfermedad. En 26 casos (36,6%) el diagnóstico inicial fue ya de enfermedad celiaca. En 30 casos (42,2%) los síntomas se relacionaron con trastornos funcionales ya fueran como "nerviosismo" (19 pacientes) o síndrome del intestino irritable (11 pacientes). En 10 casos (13,6%) los síntomas iniciales se atribuyeron a algún tipo de intolerancia alimentaria, como la intolerancia a la lactosa. En los 5 casos restantes se realizaron inicialmente otros diagnósticos, pero que no pudieron ser concretados en el momento de la inclusión en el estudio.

Aspectos relacionados con el control y seguimiento

Probablemente como consecuencia de la procedencia de los pacientes incluidos en el estudio, todos ellos son controlados por médicos especialistas en su mayor parte hospitalarios (95,7%) o ambulatorios (4,3%). De los 64 pacientes que contestaron a la pregunta "cuantos días de trabajo suele perder al año a consecuencia del control de la enfermedad", 44 (68,7%) contestaron que no perdían días de trabajo. La mayor parte de los pacientes que consideran que pierden jornadas de trabajo por el control de la enfermedad pierden uno o dos días (11 pacientes, 17,2%), aunque tres pacientes (4,6%) necesitan dos semanas al año, de forma que la mediana de jornadas laborales perdidas al año a juicio de los pacientes es de 2 [1,5-6,0] días.

A todos los pacientes se les preguntó acerca de cuáles eran sus fuentes de información relativa a la enfermedad celiaca y de cómo consideraban dicha información. Los resultados, expresados en la tabla IV, se diferenciaron para el subgrupo de pacientes que en la inclusión ya se sabían celiacos de los que se diagnosticaron en el momento de la inclusión.

En dicha tabla llaman la atención tres hechos: la fuente de información más importante es el médico especialista que controla al paciente, los pacientes diagnosticados previamente utilizan múltiples recursos, mientras que los recién diagnosticados básicamente utilizan de forma exclusiva el médico especialista y el papel fundamental que desarrollan las asociaciones de enfermos para su información y asesoramiento (recurso utilizado en exclusiva o con otros recursos por el 62,5% de los pacientes). Cabe destacar, así mismo, el papel emergente que tiene internet como recurso de información, que ya es utilizado por el 25% de los pacientes incluidos. La mayoría de pacientes consideran la calidad de la información que reciben sobre la enfermedad como adecuada (n = 41) o excelente (n = 17), mientras que 7 pacientes la consideran como inadecuada o insuficiente. Seis de los siete pacientes que consideraban inadecuada la información sobre la enfermedad ya estaban previamente diagnosticados (con una mediana de 10,0 [5,0-25,0] meses antes de la inclusión) y recibían diferentes fuentes de información como el médico especialista (n = 6), internet (n = 3) y asociaciones de enfermos (n = 2), destacando el hecho que 3 de los 7 pacientes reconocían más de una fuente de información.

Aspectos relacionados con el tratamiento

Los 62 pacientes del grupo diagnosticado con anterioridad a su inclusión en el estudio seguían una dieta exenta de gluten. El grado de cumplimiento, según los criterios de Morisky y cols. (9), en 58 pacientes que contestaron correctamente la pregunta fue correcto ("siempre sigo estrictamente la dieta") en 48 pacientes (82,7%). Se registró incumplimiento no intencionado en 9 pacientes (15,5%), en 3 por olvido y en 6 por descuido, e incumplimiento intencional en 1 (1,8%) que interrumpía la dieta por permanecer asintomático. Según la opinión de los pacientes, la dieta exenta de gluten mejoró los síntomas en 58 de los 59 que contestaron dicha pregunta. Treinta y seis pacientes refirieron la desaparición completa de los síntomas (61,0%) y los restantes una mejora importante (n = 20, 33,8%) o discreta (n = 2, 5,2%).

Se ha intentado determinar qué factores pueden influir en el seguimiento de la dieta sin gluten. La primera variable considerada ha sido la opinión acerca de la facilidad de seguir la dieta. El 75,8% de los 58 pacientes que contestaron consideran que es algo complicado, el 7,0% que es muy difícil seguirla y sólo el 17,2% consideran que es muy fácil el seguimiento de la dieta. Como sería de esperar, el 66,6% de los pacientes que consideran difícil el seguimiento de la dieta son incumplidores mientras que sólo el 10,0% de los que consideran fácil seguir la dieta son incumplidores, aunque las diferencias no alcanzan niveles de significación estadística (p = 0,2). Otro factor analizado ha sido la opinión de la información sobre los alimentos que consideran los pacientes. De los 62 pacientes que contestaron cómo se consideraban informados acerca de los alimentos que podían comer, el 46,7% se consideraban lo suficientemente informados, el 29,0% se consideraban informados pero con muchas dudas y el 24,3% restante no se consideraban lo suficientemente informados. De ello puede deducirse que prácticamente la mitad de los pacientes incluidos tiene serias dudas sobre la composición de la dieta que deben seguir. A pesar de ello, de los 15 pacientes que se consideran insuficientemente informados acerca de los alimentos que pueden comer sólo 2 incumplen la dieta de forma no intencional y ninguno la incumple de forma intencional.

Aunque se ha sugerido en otras publicaciones (14), el cumplimiento de la dieta exenta de gluten no se ha relacionado de forma estadísticamente significativa con la edad (35,0 [30,0-51,0] en los cumplidores vs. 36,0 [28,0-54,0] en los no cumplidores, p = n.s.) ni con el tiempo de duración del tratamiento (66,0 [24,0-132,0] meses en los cumplidores vs. 70,0 [27,7-180,0] meses en los no cumplidores) ni con niveles de educación más bajos (12 pacientes de los 48 cumplidores vs. 2 pacientes de los 8 no cumplidores tenían como máximo educación primaria, p = n.s.).

Un aspecto a priori relevante en el seguimiento de la dieta es la facilidad para encontrar alimentos sin gluten. Treinta y seis pacientes refieren encontrar alimentos sin gluten con facilidad (62,0%), pero el 40% de pacientes refieren tener bastantes problemas (n = 19) o muy serios problemas para encontrar alimentos sin gluten (n = 3). Otro aspecto relacionado con las facilidades para el seguimiento de la dieta es la comprensión de las etiquetas para identificar los alimentos sin gluten. Sólo 12 pacientes (20,3%) consideran que no tienen problemas para identificar la existencia de gluten en las etiquetas. La mayoría de pacientes (n = 30, 50,8%) refieren tener problemas ocasionales o muchos problemas (n = 12, 20,3%) y 5 pacientes (8,6%) reconocen que no saben cómo identificar en una etiqueta si un producto contiene o no gluten.

Aunque la mayoría de los pacientes del grupo en tratamiento siguen correctamente la dieta exenta de gluten, al preguntarles si al consumir accidentalmente algún alimento con gluten notan alguna reacción, llama la atención que 32 pacientes (58,2%) refieren algún tipo de reacción. Las reacciones más frecuentes al consumir algún alimento con gluten han sido diarrea (n = 22), distensión abdominal (n = 5), vómitos (n = 4) y reacciones alérgicas (n = 1). Es interesante destacar que la tasa de pacientes que no tienen síntomas cuando comen inadvertidamente algún alimento con gluten es más elevada para los incumplidores no intencionales (55,5% no refieren síntomas al consumir gluten) que en los cumplidores (38,6%), aunque sin alcanzar niveles de significación estadística (p = 0.2).

Discusión

En el presente estudio se han analizado aspectos relacionados con la epidemiología, presentación y tratamiento de la enfermedad celiaca del adulto. Se han incluido 73 pacientes diagnosticados por sospecha serológica y confirmación histológica procedentes de asistencia hospitalaria. Esta preselección podría suponer un desviación de la muestra estudiada, pero se ha establecido a priori que actualmente la mayoría de pacientes son diagnosticados o seguidos en medio hospitalario. Como consecuencia de los criterios de selección utilizados en la inclusión, todos los pacientes son adultos. Sin embargo, cuando se ha analizado la edad a la que se realizó el diagnóstico llama la atención que este se produjo a cualquier edad, incluyendo la adolescencia y la senectud. Este dato estaría en concordancia con los datos conocidos a priori que indican que alrededor de un tercio de pacientes mayores de 65 años de edad con malabsorción intestinal presentan una enfermedad celiaca (15).

Otros aspectos relevantes de la muestra estudiada es su origen mayoritariamente urbano y el predominio destacado de no fumadores. Dichos factores podrían relacionarse con una desviación de muestreo debido a su origen hospitalario de tercer nivel, aunque no pueden excluirse otras hipótesis como una mayor tasa de no fumadores en relación con una mayor preocupación por la propia salud y hábitos de salud saludables en un grupo de pacientes con una enfermedad crónica. Un aspecto que no sorprende es la tasa del 10,9% de familiares de primer orden diagnosticados también de enfermedad celiaca, que es similar a la prevalencia de 1:22 publicado en la serie de Fasano y cols. en 4.508 familiares de primer grado en Estados Unidos (16) o del 5% de Farré y cols. en 69 familiares de primer grado en Catalunya (12).

Como consecuencia de las características de la inclusión en el estudio, la mayoría de los pacientes no presentaban síntomas en el momento de la inclusión en relación con el hecho de haber sido diagnosticados previamente y estar en tratamiento con exclusión del gluten de la dieta. Sin embargo, cuando se analizó cómo se presentó la enfermedad, llama la atención que la forma clásica sólo fue patente en el 54,7% de los pacientes. Podría hipotetizarse que esta baja tasa de presentación clásica está en relación con la difusión del cribado serológico en grupos de riesgo, aunque ello no puede concluirse de los resultados del presente estudio. En cualquier caso, esta observación obliga a tener presente la posibilidad diagnóstica de enfermedad celiaca en situaciones atípicas o incluso en ausencia de síntomas digestivos, hecho ya apuntado en las guías de práctica clínica actuales (17).

El síntoma de presentación más frecuente en las formas sintomáticas fue la diarrea, pero la mayoría de pacientes (67.1%) refieren que la enfermedad debutó con múltiples síntomas. La duración de los síntomas hasta llegar al diagnóstico fue de un año, pero llama la atención que durante ese tiempo, según la opinión del paciente, los síntomas se relacionaran inicialmente con trastornos funcionales o relacionados con la ansiedad o el estrés. En 10 casos los síntomas inicialmente se atribuyeron a intolerancias alimentarias, como a la lactosa, y que al no responder a la exclusión del supuesto alimento responsable esto hizo proseguir el estudio. Ello sugiere que en el adulto la aparición de una intolerancia a la lactosa debe hacer pensar en la posibilidad de una enfermedad celiaca subyacente.

Una vez hecho el diagnóstico se recomienda la exclusión del gluten de la dieta y el seguimiento evolutivo. Dadas las características de la población escogida, la mayor parte de los pacientes siguen control hospitalario. A pesar de ello la mayoría de pacientes o no pierden jornadas laborales o sólo pierden uno o dos días al año. El seguimiento de la exclusión del gluten de la dieta consiguió mejorar los síntomas en prácticamente la totalidad de los pacientes. Quizás por ello el grado de cumplimiento de la dieta, según los criterios de Morisky, ha sido muy satisfactorio con sólo un 17,3% de incumplidores y la mayoría de ellos de forma involuntaria (por olvido o descuido). A pesar de ello, tres cuartas partes de los pacientes consideran que es complicado el seguimiento de la dieta y ello se traduce en que los pacientes que consideran complicada la dieta son los más incumplidores. Diversos motivos pueden explicar las dificultades en el seguimiento de la dieta, como la calidad y facilidad de la información o los problemas de comprensión de las etiquetas para identificar la existencia de gluten en los productos manufacturados. Es por dichos motivos por lo que deben buscarse medidas tanto médicas como sociales para facilitar el seguimiento de la dieta sin gluten. En este sentido, la nueva normativa Europea que entrará en vigor próximamente se espera que facilite el cumplimiento de la dieta puesto que obliga a detallar en la lista de ingredientes si un producto alimenticio o bebida contiene gluten.

A la pregunta sobre qué sucede cuando un celiaco consume gluten se aprecia que en la mitad de los casos se experimenta algún tipo de reacción, siendo la más frecuente la diarrea, pero muchos pacientes no refieren ningún acontecimiento adverso inmediato. Este dato es importante porque los pacientes que toleran el consumo "ocasional" de ciertas cantidades de gluten sin síntomas aparentes tienden a ser más incumplidores. Por ello es importante el seguimiento y la información a todos los pacientes, ya que ello debe conseguir evitar la aparición de complicaciones tardías de la enfermedad relacionadas con el contacto a largo plazo con el gluten.

En conclusión, la enfermedad celiaca se presenta a cualquier edad, lo hace de forma variada y responde bien a la exclusión del gluten de la dieta. Por ello, es esencial que los pacientes estén bien motivados e informados y sepan con seguridad qué alimentos y productos manufacturados pueden consumir. El control idóneo de la enfermedad no se alcanzará por tanto hasta conseguir la coordinación y colaboración de todos los recursos implicados, incluyendo la atención médica y la información mediante las asociaciones y otras fuentes como internet.

![]() Dirección para correspondencia:

Dirección para correspondencia:

Francesc Casellas.

Servicio de Digestivo.

Hospital Universitari Vall d´Hebron. Pg. Vall d´Hebron, 119.

08035 Barcelona.

Fax: 93 489 44 56

Recibido: 09-12-05

Aceptado: 23-01-06

BIBLIOGRAFÍA

1. Alaedini A, Green PHR. Narrative review: celiac disease, understanding a complex autoimmune disorder. Annals Intern Med 2005; 142: 289-98. [ Links ]

2. Fasano A, Catassi C. Current approaches to diagnosis and treatment of celiac disease: an evolving spectrum. Gastroenterology 2001; 120: 636-51. [ Links ]

3. Riestra S, Fernández E, Rodrigo L, García S, Ocio G. Prevalence of coeliac disease in the general population of northern Spain. Strategies of serologic screening. Scand J Gastroenterol 2000; 35: 398-402. [ Links ]

4. Casellas F, Accarino A, Salas A, López Vivancos J, Guarner L. Enfermedad celiaca del adulto. Med Clin 1985; 84: 46-50. [ Links ]

5. Campo C, Alonso R, Montero M, Todolí J, Bosch N, Calabuig JR. Enfermedad celíaca del adulto: estudio de 21 casos y revisión de la bibliografía. Gastroenterol Hepatol 2001; 24: 236-9. [ Links ]

6. Case S. The gluten-free diet: how to provide effective education and resources. Gastroenterology 2005; 128: S128-S134. [ Links ]

7. Butterworth JR, Banfield LM, Iqbal TH, Cooper BT. Factors relating to compliance with a gluten-free diet in patients with coeliac disease: comparison of white Caucasian and south Asian patients. Clin Nutr 2004; 23: 1127-34. [ Links ]

8. NIH Consensus Development Conference Statement: Celiac Disease. Available at: http: //consensus.nih.gov/cons/118/118celiacPDF.pdf (30 de septiembre de 2004). [ Links ]

9. Morisky DE, Green LW, Levine DM. Concurrent and predictive validity of a self-reported measure of medication adherence. Med Care 1986; 24: 67-74. [ Links ]

10. Casellas F, López Vivancos J, Malagelada JR. Percepción del estado de salud en la enfermedad celíaca. Rev Esp Enferm Dig (en prensa). [ Links ]

11. Instituto de Información Sanitaria-Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud. Encuesta Nacional de Salud, Consumo de tabaco. Elaborado por la Dirección General de Salud Pública y publicado el 26.4.2005. Disponible en: www.msc.es/sns/observatorioSNS/pdf/informe anual 1parte.pdf [ Links ]

12. Farré P, Humbert P, Vilar V, Varea X, Aldeguer J, Carnicer M, et al, Catalonian Coeliac Disease Study Group. Serological markers and HLA-DQ2 haplotype among first-degree relatives of celiac patients. Dig Dis Sci 1999; 44: 2344-9. [ Links ]

13. López-Hoyos M, Bartolomé MJ, Castro B, Fernández F, de las Heras G. Cribado de la enfermedad celiaca en familiares de primer grado. Med Clin 2003; 120: 132-4. [ Links ]

14. Ciacci C, Cirillo M, Cavallaro R, Mazzacca G. Long-term follow-up of celiac adults on gluten-free diet: Prevalence and correlates of intestinal damage. Digestion 2002; 66: 178-85. [ Links ]

15. Alonso C, Casellas F, Chicharro ML, de Torres I, Malagelada JR. Ferropenia: no siempre son pérdidas. Anales Med Int 2003; 20: 227-31. [ Links ]

16. Fasano A, Berti I, Gerarduzzi T, Not T, Colletti RB, Drago S, et al. Prevalence of celiac disease in at-risk and not-at-risk groups in the United States: a large multicenter study. Arch Intern Med 2003; 163: 286-92. [ Links ]

17. Bai J, Zeballos E, Fried M, Corazza GR, Schuppan D, Farthing MJG, et al. WGO-OMGE Practice Guideline. Celiac disease. World GE News 2005; 10: 1-8. [ Links ]

texto en

texto en